Inhaltsverzeichnis

Einleitung: Demokratie unter Druck

A. Das Grundproblem

I. Entscheidung der Politik in eigener Sache: Gestaltung des Wahlrechts

II. Beseitigung des Wettbewerbs: politische Kartelle

III. Wiederwahl garantiert: keine Herrschaft auf Zeit

IV. Im Griff der Politik: Geld und Posten

V. Parteifromme Dogmatik: Unterdrückung demokratischer Fundamentalrechte

B. Wähler und Gewählte

I. Geschichte: Kampf ums Wahlrecht

II. Freiheit und Unmittelbarkeit der Wahl: Fehlanzeige

III. Rekrutierung von Politikern: Versagen der Parteien

C. Bundestagswahlen

I. Allmacht der Parteien: Ohnmacht der Bürger

II. Große Koalitionen: große Übel?

III. Verfassungswidriges Wahlrecht: Basis der Bundestagswahl 2009

IV. Kleine Parteien: großes Übergewicht

V. Mehrheitswahl: für immer gescheitert?

D. Abgeordnetenrecht

I. Im Vorhof der Wahl: der Status von Politikern

II. Geschichte: zwischen Selbstbedienung, Verfassungsgericht und Öffentlichkeit

III. Maßstäbe: gerechter Sold

IV. Schwarzgeld für Minister: verfassungswidrige Bezahlung de luxe

E. Parteien

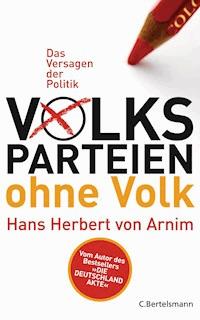

I. Verlust der Basis: Volksparteien ohne Volk

II. Farbenlehre: Tendenzen in einzelnen Parteien

III. Parteiinterne Demokratie: ein frommer Wunsch

IV. Parteienfinanzierung: Schatzmeister als Gesetzgeber

F. In den Ländern

I. Der deutsche Länderföderalismus: unseliges Erbe der Besatzungsmächte

II. Amtsmissbrauch: Manipulation von Wahlterminen

III. Der Ministerpräsident: König im eigenen Land

IV. Sachsen: immer noch CDU-dominiert

V. Thüringen: ein »Vorbestrafter« als Spitzenkandidat

VI. Brandenburg: Platzeck-Land

VII. Saarland: Rückkehr des kleinen Napoleon?

G. Unterschätzte Kommunen

I. Kommunalwahlen in halb Deutschland: mehr als ein Stimmungstest

II. Geschichte der Kommunalverfassungen: Reform des scheinbar Unreformierbaren

III. Das Modell: baden-württembergische Gemeindeverfassung

IV. Direkt gewählte Bürgermeister: demokratisch legitimiert und voll verantwortlich

V. Gemeinderat und Bürgermeister: abgestimmte Aufgaben

VI. Wahlrecht zum Gemeinderat: Der Bürger hat die Wahl

VII. Was im Bund noch fehlt: Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

VIII. Kommunale Wählergemeinschaften: ein belebendes Element

IX. Die Letzten beißen die Hunde: Aushungern der Kommunen

X. Korruptionsbekämpfung: in Kommunen vorrangig

H. Wahl des Bundespräsidenten

I. Wahlsystem: Ausdruck der Verlegenheit

II. Direktwahl des Bundespräsidenten: Blockade der politischen Klasse

III. Gehalt ohne Grundlage: Versorgung ohne Grund

I. Tatort Europa

I. Raumschiff Europa: EU-Imperialismus und Lissabon-Vertrag

II. Deutsches EU-Wahlrecht: keine Wahl

III. Krasse Verstöße gegen die Gleichheit der Wahl: typisch für Europa

IV. Das europäische Demokratiedefizit: Beschwichtigen hilft nichts

V. Überbezahlung von EU-Abgeordneten: Gleichbehandlung von Ungleichem

VI. Legalisierter Betrug: für Abgeordnete ganz normal

VII. EU-Parteienfinanzierung: ohne Grenzen

J. Das Wort des Souveräns: vom Mehrwert direkter Demokratie

K. Im Angesicht der Krise: Politik am Zügel der Wirtschaft

L. Zum Schluss: 40 Stichworte zur Lage

Personenregister

Copyright

Einleitung: Demokratie unter Druck

Die Demokratie schien im 19. und 20. Jahrhundert unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Samuel Huntington beschreibt drei »Wellen«. Die erste war eine Spätfolge der Revolutionen in Amerika und Frankreich und reichte bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die zweite begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und stand unter dem Einfluss der siegreichen westlichen Alliierten. Die dritte Welle begann 1974 mit dem Abschütteln autoritärer Regime in Portugal, Spanien und Griechenland, brachte die Ablösung zahlreicher Militärregime in Südamerika und erfasste nach der Implosion des Kommunismus weite Teile Osteuropas und des Balkans. Doch die Entwicklung war alles andere als gradlinig. Auf jede Welle folgte ein Rückschlag, eine Gegenwelle, in der die Menschen sich wieder von der Demokratie abwandten. Und auch der letzten Welle folgt die Ernüchterung auf dem Fuß.

Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus war der westlichen Demokratie der Widerpart abhanden gekommen, im Vergleich mit dem sie stets gut ausgesehen hatte. Jetzt wurden ihre Mängel unbefangener unter die Lupe genommen. Auch der völkerrechtswidrig vom Zaun gebrochene Krieg der USA mit dem Irak, angeblich um dessen Bevölkerung zu befreien und wie seinerzeit Deutsche und Japaner zwangsweise zu demokratisieren, hat der Demokratie geschadet. Überhaupt dürfte die achtjährige Regierungszeit eines George W. Bush mit allen ihren rechtsstaats- und demokratiewidrigen Auswüchsen nicht nur das Ansehen der USA, sondern auch das der Demokratie in der ganzen Welt in Misskredit gebrachten haben. Amerika gilt schließlich als deren Mutterland. Als Reaktion darauf ist auch die Woge der Begeisterung zu erklären, die Barack Obama, der einen demokratischen Neuanfang verhieß, ins Weiße Haus getragen hat.

In Asien wird das Ansehen der westlichen Demokratien dadurch untergraben, dass demokratisch verfasste Länder wie Indien und Japan seit Längerem mit politischen und wirtschaftlichen Problemen kämpfen, während das straff geführte Singapur und Parteidiktaturen wie China und Vietnam wirtschaftliche Erfolge verzeichnen. Früher für selbstverständlich gehaltene Theorien von der Demokratie als Voraussetzung für eine florierende Marktwirtschaft geraten ins Wanken, und die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise, die die ganze Welt erfasst, könnte das Vertrauen in Demokratie und Marktwirtschaft erst recht erschüttern. Die gleichzeitige Krise beider Systeme macht die derzeitige Lage so brisant.

Selbst in etablierten westlichen Staaten mit gefestigten Institutionen wie der Bundesrepublik Deutschland hat die Zufriedenheit mit der Funktions- und Leistungsfähigkeit der Demokratie rapide abgenommen. Besonders in den fünf Ländern der ehemaligen DDR ist die Enttäuschung über die neue Staatsform groß. Umfragen fördern geradezu Erschreckendes zu Tage. Immer mehr Menschen zweifeln an der Demokratie. Sie beklagen nicht nur einzelne Mängel, sondern haben den Glauben an das System selbst verloren. Nach Umfragen ist nicht einmal die Hälfte der Bundesbürger mit der Demokratie noch zufrieden. Zwei Drittel meinen, die Parteien könnten die politischen Probleme nicht mehr lösen.

Der Erfolg der Demokratie beruhte bei uns stets auch auf ihrer Fähigkeit, für wirtschaftlichen Wohlstand zu sorgen. Das Wirtschaftswunder im ersten Jahrzehnt der jungen Republik trug zur Stabilisierung des politischen Systems in Deutschland bei. Und die Bürger der DDR liefen nicht zuletzt wegen der Hoffnung auf Wohlstand zur Bundesrepublik über. Deshalb ist zu befürchten, dass der Verfall der wirtschaftlichen Sicherheit die Demokratie weiter in Schieflage bringt.

Der 60. Geburtstag des Grundgesetzes, der 20. Jahrestag der friedlichen deutschen Revolution sowie 15 anstehende Wahltermine sollten Anlass genug sein, Parteien, Politiker und das von ihnen manipulierte Wahlsystem, das eigentlich als wichtigstes demokratisches Machtinstrument der Bürger gedacht war, kritisch zu durchleuchten und Reformen anzumahnen. In einem »Superwahljahr« wird zwar der Eindruck erweckt, der Bürger habe unheimlich viel zu sagen. In Rheinland-Pfalz etwa kann er am 7. Juni bis zu acht Wahlzettel ausfüllen, und dann kommt am 27. September noch die Bundestagswahl. Doch gleichzeitig wird auch deutlich, dass dem Bürger sein Einfluss nur vorgegaukelt wird und er in Wahrheit – ähnlich wie bei einem großen Sportereignis – praktisch nur die Rolle eines Zuschauers innehat. Nicht einmal, wer Abgeordneter wird und wer regieren soll, können die Bürger bestimmen. Die wichtigsten demokratischen Entscheidungen werden von Parteiführungen in Kungelrunden über die Köpfe der Wähler hinweg getroffen. Und alle Versuche, unsere demokratische Infrastruktur zu verbessern, brechen sich am egoistischen Widerstand der politischen Klasse, der wohl nur durch die organisatorische Stärkung des Volkes selbst überwunden werden kann, etwa durch direkte Demokratie und Reformen des Wahlrechts.

Die Unzufriedenheit mit unserer Demokratie spiegelt sich im Zustand des Parteien- und Wahlsystems wider. Er äußert sich in der Erosion der Volksparteien, die sich in ihrem Kampf um die Mitte immer ähnlicher werden und die Wähler immer ratloser zurücklassen. In zweistelligen Prozentzahlen kündigt das Volk den Volksparteien die Gefolgschaft auf. Wahlverweigerung und Protestwahl heißen die Stichworte. Warum auch sollten Bürger, die den Parteien nichts mehr zutrauen und nicht wissen, was ihre Stimme bewirkt, noch zur Wahl gehen? Die Mitgliedschaft der Noch-Volksparteien nimmt rapide ab, und die verbliebenen Genossen werden immer älter. Gerade diejenigen Parteien, die sich stets als Garanten politischer Stabilität gesehen haben, befinden sich im freien Fall, und ein Ende ist nicht abzusehen. Die politische Mitte fühlt sich nicht mehr adäquat repräsentiert. Als Kehrseite des Schrumpfungsprozesses erstarken die kleineren im Parlament vertretenen Parteien: die FDP, die Grünen und nicht zuletzt die Linke. Seitdem diese Partei ihren Einfluss auch auf den Westen erstreckt, ist aus dem Vier- ein Fünfparteiensystem geworden, was undurchsichtigen Koalitionsabsprachen hinter verschlossenen Türen noch größeres Gewicht verschafft. Der Stimmengewinn des einen oder anderen Lagers, Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, reicht meist nicht mehr zur Mehrheit. Die Regierungsbildung wird zum Lotteriespiel. In Thüringen und im Saarland, wo die CDU bisher alleine herrschte, könnte die Linke nach der Landtagswahl am 30. August 2009 sogar Regierungspartei werden. Selbst Wählervereinigungen, die sich bislang auf die Kommunen konzentrierten, hatten in Bayern erstmals auf Landesebene Erfolg und wollen in ihrem Überschwang auch bei der Europa- und der Bundestagswahl angreifen.

Die Volksparteien reagieren auf den Rückgang von Mitgliedern und Wählern nicht etwa, indem sie die Ursachen analysieren und auf Abhilfe sinnen, sondern mit umso stärkerer Abschottung und Missachtung des Souveräns. Der Politikerverdrossenheit der Bürger entspricht die Verdrossenheit beleidigter Politiker über die Bürger. So droht ein Spiraleffekt, der die Demokratie auf Dauer erst recht gefährdet. Wenn Volksparteien nach innen und außen unattraktiv werden, sollten sie eigentlich ihr personelles Angebot verbessern und Menschen präsentieren, denen Mitglieder und Wähler vertrauen können und denen sie etwas zutrauen. Doch gerade hier herrscht Fehlanzeige. Die politische Klasse hat das System so gestaltet und das Wahlrecht derart deformiert, dass das Personal ganz hinter der Partei zurücktritt, ja geradezu hinter dem Parteilabel versteckt wird. Und in der Partei kommt hoch, wer sich ihrer Räson unterwirft. Das sind dann alles andere als charismatische Persönlichkeiten, obwohl die Menschen danach geradezu lechzen. Die politische Klasse hat sich damit selbst in eine Sackgasse manövriert.

Politik und Politiker tun zu wenig und zu viel, nur jeweils an der falschen Stelle: Sie verschleppen die nötigen Reformen unserer demokratischen Infrastruktur, schotten sich ab und bauen gleichzeitig ihre eigene Stellung immer weiter aus. Statt den Bürger in seine demokratischen Rechte einzusetzen, entmündigen sie ihn sogar bei der Auswahl der Wahlkampfthemen, machen sich den Staat zur Beute und begeben sich gleichzeitig in die Abhängigkeit der Wirtschaft. Beide Entwicklungsstränge, die Entmündigung der Bürger und die Betonierung der Position der politischen Klasse, hängen eng zusammen: Die Entmachtung der Wähler immunisiert die politische Klasse gegen die Kontrolle durch die Bürger; so kann sie ihren selbst bestimmten Status ungestört genießen. Die Beseitigung der Verantwortlichkeit gegenüber den Wählern, die die Politik aus Eigeninteresse herbeigeführt hat, treibt sie aber nur umso ungeschützter in die Fänge gut organisierter Lobbygruppen und zu medienwirksamen Schnellschüssen. Da die Enthüllung der Zusammenhänge von der politischen Klasse mit aller Kraft hintertrieben wird, gilt es ganz bewusst gegenzuhalten. Dabei hilft es, die richtige Perspektive einzunehmen: Statt der Sicht von Berufspolitikern muss die des Bürgers als des eigentlichen Souveräns in der Demokratie im Mittelpunkt stehen. Um seine Interessen muss es gehen. Wenn überhaupt, kann dies nur in der Vorwahlzeit gelingen, wo die Politiker sich gegenüber den Anliegen der Bürger sensibel zeigen müssen.

A. Das Grundproblem

I. Entscheidung der Politik in eigener Sache: Gestaltung des Wahlrechts

Politiker sind an das Gemeinwohl gebunden. Das ist eine Verfassungspflicht, die auch Bürger und Medien öffentlich einfordern. Politiker pflegen denn auch nicht müde zu werden, ihre Handlungen und Programme als gemeinwohlkonform darzustellen. Doch was unter dem Begriff »Gemeinwohl«, den alle Welt im Munde führt, eigentlich konkret zu verstehen ist, ist unklar. Philosophen mögen früher geglaubt haben, das Gemeinwohl »schauen« zu können. Sie plädierten deshalb für ein Philosophen-Königtum. Auch Diktatoren und ideologisch Verblendete behaupten oft, genau zu wissen, was dem Volke fromme. In einer Demokratie dagegen, in der die Regierenden ihre Legitimation auf den Willen des Volkes gründen, lässt sich im Vorhinein oft nicht positiv feststellen, was richtig und gut ist. Zu unterschiedlich sind die Auffassungen und Interessen der Menschen, der Parteien und Verbände. In der pluralistischen Demokratie herrscht deshalb Skepsis gegenüber absoluten Wahrheiten. Gewiss, (fast) alle sind für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Frieden, und diese Grundwerte sind in unseren Verfassungen ja auch verbürgt. Was das aber in der konkreten Situation bedeutet, darüber gibt es immer wieder Streit, zumal da die Grundwerte regelmäßig unterschiedliche Anforderungen stellen und es deshalb auf ein ausgewogenes Mischungsverhältnis ankommt.

In dieser Lage gewinnen der Prozess der Willensbildung und die Ordnung dieses Prozesses zentrale Bedeutung. Es geht um den organisatorischen Rahmen und die Spielregeln, nach denen die Prozesse ablaufen, kurz: um das System der Willensbildung. Weist dieses Mängel auf, so werden auch die daraus hervorgehenden Entscheidungen in ihrer Summe regelmäßig unausgewogen und fehlerhaft sein.

Gewiss, auch die Personen, denen politische Macht anvertraut wird, ihre Weitsicht, ihre Integrität und ihre Durchsetzungskraft sind von großer Bedeutung für die Sicherung gemeinwohlorientierter Politik. Aber es sind die Verfassung, die Institutionen und Verfahren, die darüber entscheiden, welche Arten von Menschen an die Macht kommen, welche Spielräume sie besitzen und in welche Richtung sie typischerweise agieren. Deshalb ist die befriedigende Ordnung politischer Prozesse von so grundlegender Wichtigkeit.

Wenn wir auch nicht sagen können, was »Gemeinwohl« konkret beinhaltet, so ist doch eines gewiss: Voraussetzung dafür, dass die Menschen Gesetze und andere politische Entscheidungen akzeptieren können, ist, dass das System der politischen Willensbildung angemessen ausgestaltet ist und die unterschiedlichen Auffassungen berücksichtigt und in die Abwägungen einbezogen werden. Genau das zu gewährleisten ist der Idee nach eine zentrale Aufgabe der Staatsverfassung. Sie will – mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts – »durch ein System rechtlich gesetzter oder vorausgesetzter Spielregeln« und eine von ihr konstituierte »Ordnung … das Gesamtwohl schließlich in einer für alle zumutbaren Weise« verwirklichen. Hier aber stellt sich die Gretchenfrage, ob das Grundgesetz diese Ausgewogenheit noch garantieren kann. Sind nicht wesentliche Teile des Grundgesetzes wörtlich aus früheren Verfassungen abgeschrieben, obwohl die Verhältnisse sich inzwischen völlig gewandelt haben und ganz neue Akteure auf den Plan getreten sind? Die Wirklichkeit wird heute von politischen Parteien, in denen Berufspolitiker das Sagen haben, dominiert, ohne dass es wirksame Schranken gegen deren Machtmissbräuche gäbe. Auch die Verfassungsprobleme, die von Großunternehmen, Interessenverbänden und Medien ausgehen, waren den Vätern der Verfassung in der heutigen Form noch nicht bekannt.

Wir stehen also vor der Aufgabe, die bestehende Organisation der politischen Willensbildung darauf zu überprüfen, ob sie – angesichts der neuen Verhältnisse und der Aufgaben, vor denen unser Gemeinwesen heute steht – noch passt und in welche Richtung sie gegebenenfalls fortentwickelt werden muss, zugleich geht es aber auch darum, wie eventuelle Änderungen – notfalls gegen Widerstand – durchgesetzt werden können. Die Analyse des Systems, die Entwicklung adäquater Steuerungsvorkehrungen und ihre Durchsetzung sind letztlich der strategische Punkt, der ins Zentrum aller Betrachtungen zu stellen ist. Anders sind grundlegende politische Probleme unseres Landes nicht in den Blick und in den Griff zu bekommen.

Tatsächlich haben wir in wichtigen Bereichen geradezu das Gegenteil einer angemessenen Ordnung. Ein elementares Problem unserer Verfassung liegt darin, dass Politiker, also die Akteure selbst, über die Regeln der Macht, also des Erwerbs, der Ausübung und des Behalts der Macht, entscheiden. Bürger und Wähler sind außen vor. Politiker sitzen im Innersten des Staates an den Schalthebeln und beherrschen in Parlamenten und Regierungen die Gesetzgebung, die öffentlichen Haushalte. Und sie können sogar die Verfassungen, die sie eigentlich binden sollten, ändern – in ihrem Sinne. Die zentralen staatlichen Institutionen werden Wachs in ihren Händen. Damit gewinnt das Problem der Entscheidung des Parlaments in eigener Sache, auf welches der Verfasser schon früh hingewiesen hat, zentrale Bedeutung.1 Unsere gesamte Rechtsordnung ist von einem elementaren Grundsatz durchzogen: Kein Richter, kein Beamter, niemand, dem das Recht Macht anvertraut, darf in eigener Sache entscheiden. Denn dann ist er nicht mehr unbefangen und neutral, vielmehr versucht, seine Macht im eigenen Interesse zu missbrauchen, so dass Ausgewogenheit und Gerechtigkeit auf der Strecke bleiben. Zumindest begründen solche Interessenkollisionen den bösen Schein korruptiven Handelns zum eigenen Vorteil. Zur Sicherung korrekter Entscheidungen und zum Schutze des Vertrauens der Rechtsgenossen in Gerichte und Verwaltungsbehörden finden sich deshalb in allen Prozess- und Verfahrensgesetzen strikte Verbote: Kein Richter oder Verwaltungsbeamter darf an einer Entscheidung mitwirken, an der er ein unmittelbares Eigeninteresse haben kann. Er ist in solchen Fällen von der Entscheidung ausgeschlossen.

Ähnliche Interessenkollisionen, wie sie die Rechtsordnung überall zu verhindern sucht, bestehen nun aber auch, wenn das Parlament in eigener Sache entscheidet, mag dies auch in Form eines Gesetzes geschehen. Die Parallele zum Gerichtsverfahren liegt umso näher, als der Prozess der politischen Willensbildung in der parlamentarischen Demokratie historisch und analytisch aus dem gerichtlichen Prozess hervorgegangen ist. Seit alters darf ein Richter sich nicht allein auf den Vortrag einer Seite stützen, sondern muss beide Seiten anhören. Dieser Grundsatz (»audiatur et altera pars«) hört sich im alten deutschen Recht so an: »Eenes Mannes Rede ist keenes Mannes Rede, man soll se hören alle beede.« Die unterschiedlichen Interessen muss der Richter sorgfältig gewichten und distanziert – Justitia trägt deshalb eine Augenbinde – abwägen. Entscheidet er dagegen in eigener Sache, stehen seine eigenen Interessen mit auf dem Spiel, dann fehlt die Unbefangenheit und Neutralität. Deshalb galt schon im römischen Recht der allgemeine Grundsatz, dass niemand Richter in eigener Sache sein dürfe (»Nemo iudex in causa sua«). Ganz ähnlich kann auch der Gesetzgeber nicht mehr als unbefangen und neutral angesehen werden, wenn das Parlament in eigener Sache entscheidet.

Das Bundesverfassungsgericht hat das Problem der Gesetzgebung in eigener Sache erkannt. Es hat diesen Begriff in seinem Diätenurteil von 1975 übernommen und daran besondere Transparenzanforderungen geknüpft, damit wenigstens die öffentliche Kontrolle ihre Wirkung entfalten kann. Das Gericht formuliert so:

»In einer parlamentarischen Demokratie lässt es sich nicht vermeiden, dass das Parlament in eigener Sache entscheidet, wenn es um die Festsetzung der Höhe und um die nähere Ausgestaltung der mit dem Abgeordnetenstatus verbundenen finanziellen Regelungen geht. Gerade in einem solchen Fall verlangt aber das demokratische und rechtsstaatliche Prinzip (Art. 20 GG), dass der gesamte Willensbildungsprozess für den Bürger durchschaubar ist und das Ergebnis vor den Augen der Öffentlichkeit beschlossen wird. Denn dies ist die einzige wirksame Kontrolle. Die parlamentarische Demokratie basiert auf dem Vertrauen des Volkes; Vertrauen ohne Transparenz, die erlaubt zu verfolgen, was politisch geschieht, ist nicht möglich.«2

In seinem Parteienfinanzierungsurteil von 1992 hat das Gericht das Problem der Entscheidung in eigener Sache in folgende Formulierung gekleidet:

»Ähnlich wie bei der Festlegung der Bezüge von Abgeordneten und sonstigen Inhabern politischer Ämter ermangelt das Gesetzgebungsverfahren in diesem Bereich [gemeint war die Parteienfinanzierung] regelmäßig des korrigierenden Elements gegenläufiger politischer Interessen, ein Umstand, dem durch die Einschaltung objektiven Sachverstandes abzuhelfen deshalb naheliegt.«3

Ein aktuelles Beispiel, wie das Parlament seine Gesetzgebungsbefugnis in eigener Sache missbraucht – in diesem Fall durch das Unterlassen längst fälliger Gesetzgebung -, ist sein Verhalten gegenüber der Abgeordnetenkorruption. Korruption von Abgeordneten ist in Deutschland seit Langem straflos. Beamte stehen mit einem Bein im Gefängnis, wenn sie Geschenke annehmen. Dagegen ist Abgeordneten alles erlaubt. Ihnen kann man – ganz legal – einen Sack Geld zukommen lassen. Das ständige öffentliche Bohren, diese Gesetzeslücke zu schließen,4 hat den Bundestag zwar schon 1994 veranlasst, einen § 108e in das Strafgesetzbuch einzufügen. Doch der ist ein zahnloser Tiger, ein reines Alibigesetz. Er bestraft nur den Kauf der Stimme eines Abgeordneten im Parlament. Der Stimmenkauf in der Fraktion, in der die Entscheidungen des Plenums vorbereitet werden, das nachträgliche Dankeschön und sämtliche anderen Formen des Missbrauchs des politischen Einflusses zu Gunsten eines finanzstarken Interessenten bleiben straflos. Abkommen der EU und der Vereinten Nationen gegen Korruption, die Deutschland längst unterzeichnet hat und die eigentlich für Bananenrepubliken gedacht waren, werden nur deshalb vom Bundestag nicht ratifiziert und in Kraft gesetzt, weil er dann wirksame Vorschriften gegen Abgeordnetenkorruption erlassen müsste. Und dann könnte manch eingerissener, aber lukrativer Missstand unter Strafe stehen. Zwar behaupten betroffene Abgeordnete, gegen solch überfällige Maßnahmen bestünden verfassungsrechtliche Einwände. Aber das sind Schutzbehauptungen, wie erst jüngst wieder ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags klargestellt hat.5

In der Staatsrechtslehre wurde gelegentlich ein Verbot gesetzgeberischer Entscheidungen (oder Nicht-Entscheidungen) in eigener Sache angeregt. Hildegard Krüger hat dies für Diäten und Wilhelm Henke für die Parteienfinanzierung gefordert. Das Bundesverfassungsgericht ist dem nicht gefolgt. Dem Gesetzgeber zu verbieten, über Abgeordnetendiäten und Parteienfinanzierung zu entscheiden, würde dem Wortlaut des Grundgesetzes widersprechen. Dieses sieht nämlich vor, dass der Status von Abgeordneten und Parteien durch »Bundesgesetze« zu regeln ist, und dafür kommt jedenfalls im Bund – nach derzeitigem Verfassungsstand – eben nur eine Entscheidung des Parlaments in Betracht.

Schaut man allerdings genauer hin, ist dies nur die halbe Wahrheit. Hinzugefügt werden muss, dass die Situation sich völlig geändert hat gegenüber derjenigen, die die Väter des Grundgesetzes von 1949 noch vor Augen hatten. Das Abgeordnetenmandat wurde damals noch als Ehrenamt verstanden, für welches es lediglich eine Aufwandsentschädigung gab, und eine staatliche Parteienfinanzierung konnten sich die Verfassungsväter noch gar nicht vorstellen. Sie kannten die Probleme also noch gar nicht, die sich durch den Ausbau der Diäten zur »Vollalimentation« und durch die Einführung der staatlichen Parteienfinanzierung erst ergeben haben. Es liegt deshalb heute, bei einer völlig neuen Lage, nahe, zumindest über rechts- und verfassungspolitische Konsequenzen aus Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache nachzudenken.

Politiker verteidigen sich gegen Kritik regelmäßig mit dem Hinweis, sie könnten gar nicht anders als selbst entscheiden. Dabei berufen sie sich auf das Grundgesetz, verschweigen aber, dass es in ihrer Hand liegt, die – insoweit überholte – Verfassung durch Einführung direktdemokratischer Verfahren zu ergänzen, und sie dafür die Verantwortung tragen, dass dies trotz der offensichtlichen Mängel bisher nicht geschehen ist.

Im Übrigen gibt es in den Bundesländern nicht nur Parlaments-, sondern schon jetzt auch Volksgesetze, die im Wege von Volksbegehren initiiert und durch Volksentscheid beschlossen werden. Und das Volk ist gewiss ein besserer Richter, wenn es um die Bezahlung seiner Vertreter, das Verbot unlauterer Beeinflussung und die Subventionierung politischer Parteien geht, als in eigener Sache befangene Parlamentarier. Die verfassungsrechtlich vorgeschriebene Regelung »durch Gesetz« braucht also keineswegs ein Parlamentsgesetz zu meinen. In den Ländern kann – schon jetzt und ohne jede Verfassungsänderung – keine Rede davon sein, die Parlamente müssten von Verfassung wegen selbst entscheiden. Ja, es spricht sogar umgekehrt viel dafür, dass Regelungen, die bisher vom Parlament in eigener Sache getroffen werden, in Zukunft vom Volk entschieden werden müssen.

Wahlsysteme

Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache beschränken sich aber nicht auf Diäten, Parteienfinanzierung und unangemessene Einflussnahmen. Auch über das Wahlrecht (einschließlich der Usancen bei Aufstellung der Kandidaten), die Größe der Parlamente und die Ausgestaltung des Föderalismus entscheiden allein Politiker, also die Betroffenen selbst.

In der Tat: In kaum einem anderen Bereich sind Parlamentarier »so sehr im Eigeninteresse befangen wie bei der Wahlgesetzgebung« (so mit Recht der Staatsrechtslehrer Hans Meyer). Da Wahlen die Macht im Staate verteilen, werden Wahlgesetze (einschließlich der Konventionen bei der Rekrutierung und Aufstellung der Kandidaten) weniger nach Abwägung der objektiven Vor- und Nachteile im Lichte der Verfassungsprinzipien konzipiert, auch wenn diese öffentlich immer wieder beschworen werden, sondern insgeheim und ganz entschieden nach Gesichtspunkten der Macht und des Status derer, die gerade im Parlament sind. Wahlgesetze sind Wettbewerbsordnungen für Abgeordnete und Parteien, und diese sind natürlich versucht, sie nach ihren Interessen zu formen. Daher gehört es zu den wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft, hier wie bei allen Gesetzen, die die Politik in eigener Sache beschließt, besonders wachsam zu sein, damit gerade die grundlegenden Regeln des Machterwerbs fair ausgestaltet sind. Manipulationsgefahren gehen in drei Richtungen:

- Die Regierungsmehrheit ist versucht, das Wahlrecht zur Sicherung des eigenen Machterhalts und damit auf Kosten der parlamentarischen Opposition zu manipulieren.

Regierung und parlamentarische Opposition sind gemeinsam versucht, das Wahlrecht so zuzuschneiden,

- dass sie vor außerparlamentarischen und innerparteilichen Herausforderern möglichst abgeschirmt werden und

- die Wähler ihnen möglichst wenig anhaben können.

Die Geschichte des Wahlrechts bietet zahlreiche Belege, wie Mehrheitsparteien sich lästige Konkurrenten durch wahlrechtliche Eingriffe vom Hals zu schaffen suchten. Besonders krass war dies in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als es noch keine Verfassungsgerichte gab, die parlamentarische Mehrheiten hätten zügeln können. Die Geschichte des damaligen Landeswahlrechts, etwa in Hamburg und Schleswig-Holstein, ist, wie die Historikerin Merith Niehuss, die dies näher untersucht hat, schreibt, »eine Geschichte von Manipulation und Machenschaften …, die nicht nur die Macht der großen Parteien befestigten und zum Teil begründeten, sondern die auch das gesamte bundesdeutsche Parteienspektrum maßgeblich beeinflusst haben«.

Wie außerparlamentarische Herausforderer fallbeilartig eliminiert wurden, zeigt etwa die zeitweise Ausschaltung kommunaler Wählergemeinschaften, denen in Nordrhein-Westfalen und dem Saarland jahrelang die Kandidatur bei Wahlen, auch in den ureigensten Betätigungsbereichen der Wählergemeinschaften, den Kommunen, durch die dortigen Landesgesetze verboten war, bevor das Bundesverfassungsgericht das Verbot schließlich aufhob.

Und die Parlamentswahlen derart auszugestalten, dass die Wähler praktisch nichts mehr zu sagen haben, sondern parteiinterne Gremien entscheiden, wer ins Parlament kommt, daran haben alle Parlamentarier ein vitales Interesse. Hier, wie auch bei der finanziellen Ausgestaltung des Abgeordneten- und des Parteienstatus, wird ganz deutlich, dass Parlamentarier, partei- und fraktionsübergreifend, gemeinsame Interessen haben, die sie aufgrund ihrer privilegierten Position mitten im Staat auch durchsetzen können. Auf dieser Erkenntnis beruhen der Begriff und das Konzept der »politischen Klasse«, welche der Verfasser entwickelt hat6 und denen seit geraumer Zeit zahlreiche politikwissenschaftliche Veröffentlichungen gewidmet sind.7

Lediglich in den Kommunen bleiben gewisse Nischen, die dem totalen Zugriff der Parteien und ihrer politischen Klasse entzogen sind. Bei der Direktwahl von Bürgermeistern haben auch Kandidaten kleiner und außerparlamentarischer Parteien sowie Wählergemeinschaften eine Chance. Bei der Besetzung der Stadträte kann der Wähler aufgrund eines bürgernahen Wahlrechts wirklich auswählen. Bezeichnenderweise mussten diese Errungenschaften aber meist – gegen den Widerstand der politischen Klasse – durch direkte Demokratie durchgesetzt werden.

Wie das Bundesverfassungsgericht schon im Diätenurteil erkannt hat, ist, solange das Volk nicht selbst entscheiden kann, die Öffentlichkeit (neben dem Gericht selbst) das einzige wirksame Gegengewicht gegen missbräuchliche Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache. Deshalb suchen die Parlamente die öffentliche Kontrolle dadurch zu unterlaufen, dass sie Eigenbegünstigungen, die offen niemals zu rechtfertigen wären, möglichst verstecken. Das führt leicht zu aberwitzigen Komplizierungen der Gesetze. »Wenn du nicht überzeugen kannst, musst du verwirren«, sagt schon das Sprichwort. Und im Wahlrecht, im Abgeordneten- und Parteienrecht wird die Losung so umgesetzt, dass kein Bürger die Regelungen mehr versteht und Fachleute sie mühsam dechiffrieren müssen.

Im Interesse der politischen Klasse liegt es auch, die Zahl der zur Verfügung stehenden Posten, von denen man gut leben kann, auszuweiten und sich notwendigen Kürzungen zu widersetzen. Dies erfolgt

- einmal dadurch, dass neue Posten geschaffen werden, die es vorher nicht gab (z. B. Parlamentarische Staatssekretäre und Abgeordnetenmitarbeiter) oder die der politischen Klasse nicht zur Verfügung standen (etwa durch Politisierung von eigentlich als unpolitisch gedachten Beamten- und anderen Stellen),

- oder aber dadurch, dass bestehende Posten vermehrt wurden (etwa Stellen für politische Beamte, für Fraktions- und Stiftungsmitarbeiter); auch die Zahl der stellvertretenden Parlamentspräsidenten wurde aufgebläht,

- oder schließlich dadurch, dass bisher ehren- oder nebenamtliche Posten zu hauptamtlichen gemacht wurden (z. B. Abgeordnete von Landesparlamenten und hauptberufliche Beigeordnete in Städten).

Die eigentlich dringend notwendige Gebietsreform und die damit einhergehende Verkleinerung der Zahl der Bundesländer stößt auch deshalb auf Widerstand, weil dadurch die Zahl der zur Verfügung stehenden politischen Positionen verkleinert würde.

Resümee

Alle hier angesprochenen Themen sind dadurch gekennzeichnet, dass es um Regeln der Machtverteilung geht. Ihre befriedigende Ausgestaltung wäre eigentlich grundlegend wichtig; sie ist – wegen der Entscheidungen in eigener Sache und der elementaren Interessen von Politikern, die auf dem Spiel stehen – aber besonders gefährdet. Als Gegengewichte kommen neben der Verfassungsrechtsprechung die öffentliche Kontrolle, ein reformiertes Wahlrecht und die Volksgesetzgebung in Betracht. Die Väter des Grundgesetzes kannten die Probleme, die erst mit der immer rücksichtsloseren Etablierung des Parteienstaates entstanden sind, noch nicht und konnten deshalb auch keine Vorkehrungen dagegen treffen. Umso wichtiger ist es, dass sich neben der Wissenschaft auch wachsame Bürger und kritische Medien ihrer annehmen.

II. Beseitigung des Wettbewerbs: politische Kartelle

Die Parlamentsmehrheit entscheidet über die Regeln der Macht in eigener Sache. Das wurde bereits dargestellt, verlangt aber noch eine wichtige Ergänzung. Paukt die Mehrheit solche Entscheidungen nämlich gegen die Opposition durch, so kann sie dies (politisch) teuer zu stehen kommen. Denn dann droht die Opposition gegen unpopuläre oder gar offensichtlich missbräuchliche »Selbstbedienung« Sturm zu laufen und die Öffentlichkeit dagegen aufzubringen. Die Folge: Die Chancen der bisherigen Mehrheit bei der nächsten Wahl können sich verschlechtern. Darin liegt ja gerade der »Witz« des Parteienwettbewerbs, dass der Wähler missbräuchliche Entscheidungen sanktionieren kann und die Mehrheit sie deshalb – aus höchst eigenem Interesse – von vornherein unterlässt. Die Möglichkeit, in eigener Sache zu entscheiden, kann deshalb zu missbräuchlichen Entscheidungen führen, muss es aber nicht. Sie ist nur eine notwendige Bedingung für unangemessene Selbstbedienung, nicht unbedingt auch eine hinreichende. Erst wenn die Ausschaltung des Wettbewerbs durch Einbindung auch der Opposition hinzukommt, kann man sich weitgehend ungestraft bedienen, und keiner braucht zu befürchten, dass die parlamentarische Konkurrenz daraus politisches Kapital schlägt. Ist die parlamentarische Opposition mit im Boot, mag die Öffentlichkeit zwar immer noch protestieren, falls missbräuchliche Beschlüsse, die ja oft verdeckt erfolgen und bis zur Unkenntlichkeit verklausuliert sind, überhaupt bemerkt werden. Angesichts des Konsenses der Parlamentsparteien fällt der öffentliche Protest, wenn er überhaupt stattfindet, meist harmlos aus. Solche Absprachen, die den Wettbewerb ausschalten und den Wähler entmachten, nennt man politische Kartelle. Sie stehen in krassem Widerspruch zur Idee der parlamentarischen Demokratie. Sie weiten aber den Spielraum der politischen Klasse, ungestraft in eigener Sache entscheiden zu können, gewaltig aus und werden von ihr insgeheim, manchmal aber auch ganz offen angestrebt.

Eine ganze Reihe von institutionellen Eigenheiten unseres bundesrepublikanischen Systems erleichtert nun die gar zu enge Kooperation der Parteien, vermindert den politischen Wettbewerb und bildet sozusagen den Kitt für politische Kartelle.

Eine zentrale Rolle spielt das deutsche Verhältniswahlrecht. Es bewirkt, dass in der Regel keine Partei allein schon aufgrund der Wahl die nötige Mehrheit erhält. Wer regieren will, muss sich mit anderen Parteien zu einer Koalition zusammenschließen. Ohne Koalitionsvereinbarung von zwei oder mehr Parteien kommt eine Regierungsbildung nicht zustande. Das gilt erst recht, seitdem die Linke flächendeckend in die deutschen Parlamente einzieht und aus dem bisherigen Vier- ein Fünf-Parteiensystem geworden ist, von der NPD in den Landtagen von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern und der DVU im brandenburgischen Landtag ganz zu schweigen. Nach dem Erfolg der Freien Wähler bei der bayerischen Landtagswahl 2008 bleibt abzuwarten, ob nicht sogar noch eine weitere Gruppierung auch außerhalb Bayerns eine parlamentarische Rolle spielen und deshalb das Schmieden von Koalitionen nach der Wahl noch komplizierter und die Angewiesenheit der Parteien aufeinander noch grö ßer wird. Das Wahlrecht und die darauf beruhende Entwicklung der Parteienlandschaft begünstigen auf diese Weise ein ausgesprochen kooperatives Klima. Die Parteien wollen die Basis für eine mögliche Zusammenarbeit mit anderen nicht in Frage stellen, was ihre Bereitschaft zum Wettbewerb schwächt. Das wird exemplarisch an den letzten Landtagswahlen in Hessen deutlich. Die FDP hatte es vor der Wahl im Januar 2008 noch rigoros abgelehnt, mit den Grünen zusammenzugehen, ebenso die SPD mit der Linken. Vor der erneuten Wahl am 18. Januar 2009 hatten beide derartige Koalitionen nicht mehr ausgeschlossen.

Damit steht das bundesrepublikanische Modell im Gegensatz zum britischen. Dort werden die Parlamente nach der (relativen) Mehrheitswahl gewählt. Das verschafft der einen oder anderen Partei in der Regel die Mehrheit. Der Wähler entscheidet damit abschließend darüber, wer die folgenden vier Jahre verantwortlich regiert. Koalitionsverhandlungen erübrigen sich. Das schlägt voll auf die Intensität des politischen Wettbewerbs durch. Da der Wähler allein die Regierungsmehrheit bestimmt, steht der Wettbewerb um seine Stimme ganz im Vordergrund. Während deutsche Parteien Rücksicht auf andere Parteien nehmen müssen, weil man sie noch für die Bildung einer Regierungskoalition benötigt, brauchen solche Erwägungen für britische Parteien keinerlei Rolle zu spielen. Dort kommt es für die Regierungsbildung allein auf das Wahlergebnis an, bei uns dagegen auch auf die Fähigkeit, mit anderen Parteien Koalitionen zu bilden. Bei uns kann sogar ein Verlust bei Wahlen durch anschließende Koalitionsbildung halbwegs kompensiert werden. Als Milbradts CDU in Sachsen die Mehrheit verloren hatte, holte er die SPD mit in die Regierung und blieb so Ministerpräsident. Die CSU koalierte nach ihrer Wahlniederlage 2008 mit der FDP und stellt so weiterhin den Ministerpräsidenten. Da in Deutschland also zwei Wege zur Regierungsmacht führen – der Erfolg bei Wahlen und die Bildung von Koalitionen -, wägen die Parteien ab, um sich nicht durch scharf kompetitives Verhalten ihre Koalitionschancen zu verderben. Darin liegt ein wesentlicher Grund für das Vorherrschen eher kooperativ-konsensualen Verhaltens der Parteien in Deutschland.

Der Trend zu Übereinkommen der Parteien ist nicht zu übersehen, wenn es zu Großen Koalitionen kommt. Das Zusammengehen der großen Parteien für eine ganze Wahlperiode minimiert den Wettbewerb zumindest zwischen diesen beiden für mehrere Jahre und erleichtert es der politischen Klasse, sich zu bedienen und so ihre Stellung zu konsolidieren. So war es kein Zufall, dass in der Zeit der ersten Großen Koalition im Bund (1966 bis 1969) eine Reihe von Beschlüssen gefasst wurden, die die Stellung der politischen Klasse auch finanziell absicherten, so etwa:

- die Einführung einer staatsfinanzierten Altersversorgung für Bundestagsabgeordnete,

- die Verdreifachung der Entschädigung für den Bundestagspräsidenten und anderthalbfache Entschädigung für seine Stellvertreter,

- die Bereitstellung von Mitteln für staatlich finanzierte Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten, die in der Folgezeit radikal ausgeweitet wurden,

- die »Entdeckung« der Fraktionsfinanzierung als mittelbarer Staatsfinanzierung der Parteien,

- die Einführung globaler Zuschüsse an die Parteistiftungen der SPD, CDU und FDP und die Gründung der Hanns-Seidel-Stiftung der CSU, damit auch diese bedacht werden konnte, und

- die Schaffung des – eigentlich überflüssigen – Amts des Parlamentarischen Staatssekretärs.

Die Bereitschaft der SPD zur Bildung der ersten Großen Koalition beruhte auf dem Bestreben, nach der langen CDU/CSU-geführten Regierung unter Adenauer und Erhard und nach dem Scheitern ihrer Konfrontationspolitik bei den Wahlen 1953 und 1957 an die Regierung zu gelangen. Mit dem sogenannten Godesberger Programm von 1959 suchte sie nicht zuletzt auch die Nähe zu den etablierten Parteien. Als sich in den Sechzigerjahren dann tatsächlich die Chance bot mitzuregieren, war die SPD sogar bereit, als Preis für die Regierungsbeteiligung ihren Widerstand gegen die von der Union gewünschte staatliche Parteienfinanzierung und gegen die ebenfalls von der Union angestrebte Mehrheitswahl aufzugeben, obwohl sie eine Staatsfinanzierung der Parteien ebenso wie die Mehrheitswahl bis dahin stets abgelehnt hatte. So wurde die staatliche Parteienfinanzierung konsolidiert, und die Einführung der Mehrheitswahl wurde zu einem der wichtigsten Programmpunkte im Koalitionsvertrag von 1966. Dass es dann schließlich doch nicht zur Mehrheitswahl kam, weil die SPD die Möglichkeit sah, zusammen mit der FDP ab 1969 eine Regierung unter ihrer eigenen Führung zu bilden, ist ein anderes, allerdings auch rein machtpolitisch bestimmtes Thema (siehe S. 57 f. und 158).

Die Haltung der Grünen zur staatlichen Politikfinanzierung macht den Einfluss des Wunsches, als Koalitionspartner ernst genommen und im Kreise der Etablierten sozusagen satisfaktionsfähig zu werden, besonders deutlich. Die Grünen, die seit 1980 im Bundestag sind und sich erst einmal als »Antiparteien-Partei« gerierten, hatten sogar Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen die Staatsfinanzierung der Parteien und der politischen Stiftungen erhoben, zogen ihren Widerstand aber, seitdem sie zunächst in Hessen, dann auch in anderen Ländern und ab 1998 schließlich im Bund die Regierung mit bildeten, Stück für Stück zurück. 2002 stimmten sie einer Änderung des Parteiengesetzes sogar ausdrücklich zu.

Auch die verbreitete parteipolitische Ämterpatronage hatte wesentlichen Anteil am konsensualen Zusammenwachsen der Parlamentsparteien. Ämterpatronage wird in stillschweigender Übereinkunft, also einer Art Quasi-Kartell, von praktisch allen Regierungsparteien geübt. Oft werden im Wege der Proporzpatronage auch Oppositionsparteien beteiligt. Aber auch wenn dies nicht der Fall ist, sieht sich die Opposition regelmäßig daran gehindert, gegen Regierungspatronage vorzugehen, weil sie in den Ländern, wo sie die Regierung stellt, ganz ähnlich vorgeht, öffentliche Kritik und gesetzliche oder gerichtliche Gegenmaßnahmen deshalb auf sie selbst zurückfielen. Ämterpatronage ist zwar rechts- und verfassungswidrig, aber gerade gemeinsames illegales Tun der etablierten Parteien schweißt zusammen. Hier wird bereits deutlich, dass auch der bundesrepublikanische Föderalismus – entgegen seinem eigentlichen Sinn – dazu tendiert, den Wettbewerb zwischen den Parteien abzuschwächen.

Die Mitwirkung des Bundesrats an der Bundesgesetzgebung wirkt in dieselbe Richtung. Bis zur Bildung der Großen Koalition im Jahr 2005 war die Mehrheit des Bundesrats meist von anderer politischer Couleur als die Bundesregierung. Da gerade die wichtigsten Gesetze nicht ohne Zustimmung des Bundesrats zustande kommen können, ist die Regierungsmehrheit auch aus diesem Grunde auf ein gutes Verhältnis zur Opposition angewiesen, was nicht gerade dazu angetan ist, den politischen Wettbewerb zu verschärfen. Auch wenn es zu keiner formellen Großen Koalition kommt, sind informelle Absprachen und Übereinkünfte im Bund und in den Ländern an der Tagesordnung. Kenner wie der Politikwissenschaftler Manfred Schmidt nennen Deutschland deshalb nicht ganz zu Unrecht einen »Große-Koalitions-Staat«.

Auch der an sich so gut gemeinte Gleichheitssatz hat paradoxerweise dazu geführt, dass der Wettbewerb zwischen den Parteien geschwächt wurde. Seitdem das Bundesverfassungsgericht ihn streng durchsetzt, wird es für die Regierungsmehrheit fast unmöglich, sich durch Politikfinanzierungs- oder Wahlregelungen einseitige Vorteile zu Lasten der Opposition zu verschaffen. Das Hochjubeln der Diäten oder der Staatsfinanzierung von Parteien, Fraktionen oder Stiftungen kommt damit automatisch auch der Opposition zugute. Als Nutznie ßer wird es ihr aber schwerer, dagegen glaubwürdig zu protestieren. Und darauf verzichten will sie regelmäßig auch nicht und kann es oft auch gar nicht, ohne ihre Ressourcen im Kampf um die Macht zu schwächen. Auch die Linke verzichtete anfangs noch auf Gelder aus der staatlichen Parteienfinanzierung, gegen die sie im Parlament gestimmt hatte, hielt dies aber nicht lange durch.

Auch hier ist das Kontrastmodell zur formellen oder informellen Großen Koalition in Deutschland das britische System. Der intensive politische Wettbewerb, den das Mehrheitswahlrecht begünstigt, hat mit dazu beigetragen, dass dort praktisch keine staatliche Parteienfinanzierung existiert. Auch die traditionelle Parteiunabhängigkeit des öffentlichen Dienstes ist nach wie vor im Wesentlichen intakt und parteipolitische Ämterpatronage selten.

Wie das Zusammenwirken von Regierung und Opposition bei uns in eigener Sache funktioniert, sei an einigen »klassischen« Fällen demonstriert. Im Saarland wurde 1972 unter einer CDU-Regierung ein Gesetz beschlossen, nach dem Ex-Regierungsmitglieder schon nach einem einzigen Amtstag die Höchstversorgung von 75 Prozent der Amtsbezüge, zahlbar ab dem 55. Lebensjahr, erwerben konnten. Das geschah dadurch, dass bestimmte Zeiten – aufgrund einer raffinierten Formulierung – doppelt zählten und vorangehende Parlamentsjahre wie Ministerjahre gerechnet wurden. Und was tat die SPD-Opposition? Sie schwieg und meldete sich in keiner der drei Lesungen des Gesetzentwurfs im Parlament zu Wort, von Kritik ganz zu schweigen. Ihr war offenbar der Mund gestopft worden. Denn in der gleichen Zeit wurden die Zahlungen an die Fraktionen verdoppelt, was durch eine Änderung des Verteilungsmodus überwiegend der Opposition zugute kam. Zugleich wurden die Abgeordnetendiäten erhöht. Beides diente offenbar als politisches Schmiermittel zur Herstellung der »Einigkeit der Demokraten«. Die Regelungen, an denen übrigens auch der heutige Vorsitzende der Linken, Oskar Lafontaine, beteiligt war – er war damals Mitglied des zuständigen Parlamentsausschusses und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion -, waren so verklausuliert, dass die Medien einschließlich der das Saarland beherrschenden »Saarbrücker Zeitung« nichts bemerkten. Jedenfalls fand sich kein kritischer Bericht.

In anderen Ländern bestanden ähnlich überzogene Regelungen, so z. B. auch in Rheinland-Pfalz. Sie waren 1970 unter der Regierung von Helmut Kohl eingeführt worden. Auch dort waren die Oppositionsfraktionen der SPD und FDP offenbar eingebunden und kritisierten den Regierungsentwurf nicht. Stattdessen hielten sie sich durch massive Anhebungen der Fraktionsmittel, die wiederum vornehmlich der Opposition zugute kamen, und durch Erhöhung der Abgeordnetendiäten schadlos. Einmal mehr schaukelt die politische Klasse die verschiedenen Regelungen der Politikfinanzierung im gegenseitigen Einvernehmen ohne Rücksicht auf ihre Unangemessenheit hoch.

In Hessen erfolgte eine ganze Serie von Gesetzgebungsverfahren in eigener Sache, die die Bezahlung und Versorgung von Landtagsabgeordneten in immer schwindelndere Höhen puschten. 1976 wurde die steuerfreie Kostenpauschale ohne jede nachvollziehbare Begründung (bei nur acht Gegenstimmen und einer Enthaltung) fast verdreifacht. 1981 wurde eine dreizehnte Diät eingeführt, ein absolutes Novum in deutschen Parlamenten, was bei den Verhandlungen im Parlament aber mit keinem Wort erwähnt wurde. Durch den »Erfolg« bei der Täuschung der Öffentlichkeit anscheinend tollkühn geworden, wollten CDU und SPD 1988 offenbar zum großen Schlag ausholen. Sie verabschiedeten gemeinsam, aber gegen die Stimmen der Grünen, ein Abgeordnetengesetz, welches nicht nur Abgeordnetengehalt und Übergangsgelder und auch die ohnedies überzogene steuerfreie Kostenpauschale weiter erhöhte, sondern auch mehrfache Zahlungen und Versorgungen für den Parlamentspräsidenten, seine Stellvertreter und die Fraktionsvorsitzenden vorsah.

In Hamburg versuchten SPD und CDU 1991 ein ähnlich verrücktes Diätengesetz wie in Hessen durchzusetzen. Es sollte dem Parlamentspräsidenten und den Fraktionsvorsitzenden schon nach wenigen Jahren eine riesige Pension sichern, obwohl das Abgeordnetenmandat nach der Hamburger Verfassung ein Ehrenamt war. Wie sich im Laufe des Verfahrens herausstellte, nahm das Gesetz Maß an einem vier Jahre vorher beschlossenen Gesetz, das die Altersversorgung von Senatoren gewaltig erhöht hatte. Das Gesetz von 1987, hinter dem ebenfalls SPD und CDU gemeinsam standen, war in einem Blitzverfahren durch das Parlament gepaukt worden. Die »Beratungen« in zwei Parlamentsausschüssen und die erste und zweite Lesung im Plenum hatten insgesamt nur zwei Stunden gedauert.

In den genannten Fällen handelt es sich um drastische Beispiele parlamentarischer Korruption, um den Missbrauch der Gesetzesform zur Verdeckung hemmungsloser Griffe der politischen Klasse in die Staatskasse. Als der Verfasser dieses Buches den Inhalt der Gesetze und die Verschleierungsverfahren aufdeckte, war der Aufschrei der Öffentlichkeit so groß, dass die schlimmsten Auswüchse zurückgenommen werden mussten. Auch heute ist die Geschichte noch lehrreich, weil deutlich wird, wie die politische Klasse in eigener Sache leicht die Maßstäbe verliert und versucht, die verschiedenen Elemente der Politikfinanzierung Stufe für Stufe zu erhöhen.

III. Wiederwahl garantiert: keine Herrschaft auf Zeit

Demokratie ist Herrschaft auf Zeit. So heißt es. Doch dieser Grundsatz steht in unserem System oft nur noch auf dem Papier. Wer erst einmal einen Wahlkreis ergattert hat, der kann unbeschränkt lange Abgeordneter bleiben, vor allem, wenn seine Partei dort dominiert. Amtierende Abgeordnete verlieren ohne ihren Willen nur selten ihr Mandat. Die wenigen Ausnahmen bestätigen eher die Regel.

Wahlkreisabgeordneten, die wieder kandidieren, ist die Nominierung durch ihre Partei praktisch sicher. Und diese nimmt in aller Regel auch die Wahl durch die Bürger vorweg. Machen amtierende Abgeordnete vom Recht des ersten Zugriffs Gebrauch, das sie nach parteiinternem Comment genießen, gibt es meist nicht einmal einen Gegenkandidaten. Kandidiert der Mandatsinhaber dagegen nicht mehr, kommt es regelmäßig zu Kampfabstimmungen (siehe S. 91 ff.). Und auch Listenabgeordnete haben einen großen Vorsprung vor neuen Bewerbern, obwohl es hier Unterschiede zwischen den Parteien und der Art der Wahlen geben kann.

Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die gängige Behauptung, der Beruf des Abgeordneten sei besonders risikoreich, weil dieser immer nur auf vier oder fünf Jahre gewählt sei, nicht halten; die Fakten sehen anders aus. Wer ein Mandat innehat, besitzt alle Chancen, es so lange zu behalten, wie er mag. Dabei sollte das Prinzip, dass die Bürger schlechte Herrscher ohne Blutvergießen wieder loswerden können, eigentlich geradezu das Wesen der Demokratie ausmachen.

Die Gründe für die behagliche Wiederwahl-Situation amtierender Abgeordneter liegen in dem günstigen Umfeld, das sie selbst mitgeschaffen haben und das ihnen einen gewaltigen Wettbewerbsvorsprung vor allen möglichen Mitbewerbern verschafft.

Die Abgeordneten haben nicht nur das allgemeine Wahlrecht so ausgestaltet, dass der Wähler nichts mehr zu sagen hat und die parteiinterne Nominierung zur eigentlichen Vorentscheidung geworden ist (siehe S. 58 ff.), sondern auch dafür gesorgt, dass sie bei der Nominierung alle Trümpfe in der Hand haben.

Abgeordnete haben mit ihrem Amtsbonus nicht nur privilegierten Zugang zu den Medien. Sie besetzen auch nach ihrer Wahl ins Parlament weiterhin Führungspositionen in den Kommunen und Parteien vor Ort und sichern sich so Einfluss auf die Gremien, die die Kandidaten im Wahlkreis und auf Landesebene bestimmen. So kann der Abgeordnete während der ganzen Wahlperiode die parteiinterne Kommunikation kontrollieren und praktisch andauernd Wahlkampf für seine Wiedernominierung führen. Natürlich muss er sich auch um seinen Wahlkreis kümmern und, um dies zu demonstrieren, örtliche Aktivitäten entfalten. Doch von den vielen Möglichkeiten des Wählerund Wahlkreisservices pflegt er die mit besonderer Inbrunst zu betreiben, die für die Erhaltung seines Mandats wichtig erscheinen.

Wenn Abgeordnete die Berechtigung ihrer Fulltime-Bezahlung zu belegen versuchen, pflegen sie alles mitzurechnen: die Tätigkeiten im Bezirks- und Landesvorstand ihrer Partei und die Stunden, die sie als Mitglied des örtlichen Stadtrats oder Kreistages aufwenden. Dabei wird dann aber verschwiegen, dass andere Berufsgruppen dies ehrenamtlich und ohne Bezahlung tun. Und auch für Parlamentsabgeordnete handelt es sich dabei gar nicht um die Ausübung des Mandats, sondern um die Sicherung der Wiederwahl oder, noch deutlicher, um die Verschaffung massiver Vorteile im Wettbewerb um die Wiedernominierung – und das alles auch noch auf Kosten der Steuerzahler.

Hinzu kommt, dass der Mandatsinhaber sein Gehalt auch während des Wahlkampfs weiterbezahlt bekommt, obwohl in der heißen Phase praktisch keine Parlamentsarbeit mehr stattfindet. Dagegen kann ein Newcomer zwar den zur Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub von seinem Arbeitgeber verlangen, dies aber ohne jede Vergütung. Auch die gesamte Amtsausstattung des Abgeordneten läuft im Wahlkampf weiter. Bundestagsabgeordnete erhalten nicht nur eine steuerpflichtige Bezahlung von 7668 Euro monatlich und eine üppige staatsfinanzierte Altersversorgung, sondern auch eine steuerfreie Kostenpauschale von 3868 Euro monatlich (Stand: 1.1.2009). Zusätzlich kann jeder für Mitarbeiter monatlich bis zu 13.660 Euro ausgeben, worin Sonderleistungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung noch gar nicht enthalten sind; rechnet man diese hinzu, so entfallen auf jeden Abgeordneten etwa 19.320 Euro. So kann jeder im Durchschnitt sechs Mitarbeiter beschäftigen, die ihm bei der parteiinternen Nominierung einen schier uneinholbaren Vorteil gegenüber möglichen Herausforderern verschaffen. Die Mitarbeiter nützen dem Abgeordneten bei seinen Wiedernominierungsbestrebungen gleich doppelt. Sie nehmen ihm im Parlament Arbeit ab und erleichtern es ihm so, seine Stellung im Wahlkreis auszubauen. Zudem werden die Mitarbeiter selbst im Wahlkreis eingesetzt und tun dort in großem Umfang auch Arbeit für die Partei, obwohl das eigentlich gar nicht erlaubt ist. Damit vervielfältigt der Abgeordnete seinen parteiinternen Einfluss. Dass die Abgeordneten ihre Bezüge und ihre Amtsausstattung während des gesamten Wahlkampfs weiterbezahlt bekommen, gibt ihnen große ökonomische und personelle Schlagkraft, die sie für ihre Partei einsetzen können und sie für diese besonders wertvoll macht, was natürlich auch auf die Nominierung vorwirkt.

Auch Landtagsabgeordnete haben sich inzwischen staatsfinanzierte Mitarbeiter bewilligt. Hinzu kommt die Überbezahlung von Landesparlamentariern: Während diese noch in den Sechzigerjahren nur einen Bruchteil der Bezüge von Bundestagsabgeordneten erhielten, haben die Landtage ihren finanziellen Status inzwischen selbst in so kleinen und armen Bundesländern wie dem Saarland und Brandenburg zu voll bezahlten Fulltime-Jobs aufgebläht – und das, obwohl die Aufgaben der Landesparlamente im Lauf der Zeit drastisch zurückgegangen sind und durchaus auch in zeitlich begrenzten Sitzungsperioden erledigt werden könnten. Die Vollzeitbezahlung trotz begrenzter Verpflichtungen setzt die amtierenden Abgeordneten in den Stand, auf Staatskosten tagein, tagaus vor Ort Nominierungswahlkampf zu führen und neuen Kandidaten, die ihnen ihr Amt bei den nächsten Wahlen streitig machen könnten, von vornherein keine Chance zu lassen.

Ein weiterer Wettbewerbsvorteil resultiert aus der Möglichkeit der Mandatsinhaber, finanzielle Mittel von Dritten für den Wahlkampf einzuwerben. Das Amt erleichtert es, Türen zu außerparlamentarischen Geldgebern zu öffnen, deren Zuwendungen der Partei willkommen sind. Zudem dürfen die Abgeordneten auch persönlich Spenden in unbegrenzter Höhe entgegennehmen. Trotz der Zweifelhaftigkeit solcher gefährlich nahe an Korruption grenzenden Leistungen an einen einzelnen Abgeordneten brauchen sie (nach dem von den Abgeordneten selbst gezimmerten Reglement) nicht einmal dem Bundestagspräsidenten gemeldet zu werden, es sei denn, sie überschreiten insgesamt 5000 Euro im Jahr. (Eine – vom Bundesverfassungsgericht erzwungene – Veröffentlichungspflicht von Spenden besteht sogar erst ab einer Höhe von 10.000 Euro pro Abgeordneten und Jahr.) Solche Direktspenden an Abgeordnete unterliegen nicht der Einkommensteuer, können also (wenn sie nicht für private Zwecke verausgabt werden) in voller Höhe der politischen Arbeit zugeführt und für die Wiedernominierung und Wiederwahl eingesetzt werden.

Da Abgeordnete sich oft mit mehreren Tausend Euro an den Kosten des Wahlkampfs beteiligen müssen, sind diese Möglichkeiten von besonderem Interesse. Kann der Eigenbeitrag des Abgeordneten nicht durch eingeworbene Spenden abgedeckt werden, bleibt immer noch die Möglichkeit, ihn aus der steuerfreien Kostenpauschale zu begleichen. Diese ist eigentlich nicht für Wahlkampfkosten bestimmt. Doch da sie pauschal und ohne Belege und Nachweise gewährt wird, kann niemand verhindern, dass sie vor den Wahlen angespart und für Wahlkampfzwecke mit verwendet wird.

Eventuelle Konkurrenten erhalten – anders als Abgeordnete – keine Pauschale. Man würde deshalb erwarten, dass sie ihre Aufwendungen für den Erwerb des Mandats zumindest steuerlich als Werbungskosten absetzen können. Doch hat »der Gesetzgeber«, sprich: die in eigener Sache entscheidenden Abgeordneten, den Konkurrenten auch die steuerliche Absetzbarkeit als Werbungskosten verwehrt. Das erhöht den Wettbewerbsvorteil amtierender Abgeordneter noch weiter. Sie können ihre Aufwendungen für den Wahlkampf zwar auch nicht als Werbungskosten absetzen, aber sie erhalten eben – im Gegensatz zu jedem Herausforderer – auch während des gesamten Wahlkampfs die dynamisierte und von vornherein steuerfreie Kostenpauschale und die gesamte sonstige Amtsausstattung.

Darüber hinaus wird die Position der Mandatsinhaber auch durch die Praxis der sogenannten Parteisteuern gestärkt. Damit sind Sonderbeiträge von Politikern gemeint, die ihr Amt der Partei verdanken. Ihre Erhebung ist nach fast einhelliger Auffassung der Staatsrechtslehre verfassungswidrig und kann deshalb rechtlich nicht erzwungen werden. Der Abgeordnete leistet sie gleichwohl »freiwillig«, um seine Wiedernominierung durch Wahlkreis- und Landesgremien nicht zu gefährden. Würde seine Partei ihn aber dennoch nicht wieder aufstellen, was etwa ein Jahr vor Ende der Wahlperiode feststände, und ihm auch keine anderweitige Position geben, so entfiele der Grund für die Entrichtung der Parteisteuern während der restlichen Wahlperiode. Ihr Ausfall brächte für die Partei einen doppelten Verlust, weil Parteisteuern ihrerseits wieder Staatszuwendungen an die Partei auslösen.

Zusammengefasst bringen die Regelungen, bezogen auf den Wettbewerb um die Nominierung innerhalb der etablierten Parteien, eine gewaltige Bevorzugung für Mandatsinhaber. Amtierende Abgeordnete können sich in aller Regel ihrer Wiedernominierung und damit auch ihrer Wiederwahl sicher sein.

Was dieser Befund tatsächlich bedeutet, mag man sich an einem Beispiel klarmachen: Wie würde die Öffentlichkeit wohl reagieren, wenn die Wahlperiode für Abgeordnete auf 16, 20 oder 24 Jahre verlängert würde? Ein Sturm der Entrüstung über eine solche »Beseitigung der Demokratie« würde losbrechen, und das mit vollem Recht. Ist die Lage aber so völlig anders, wenn die dauerhafte Innehabung des Mandats nicht durch das formale Recht, sondern durch die vom Abgeordneten selbst mit geschaffenen »Verhältnisse« bewirkt wird, die fairen Wettbewerb ausschließen? »Abgestimmte Verhaltensweisen« zur Beseitigung des Wettbewerbs sind in der Wirtschaft grundsätzlich verboten. Bei der Rekrutierung der Politiker, also in einem noch viel wichtigeren Bereich, fehlt es dagegen bisher an jedem Problembewusstsein, obwohl die Politik ungeniert den Wettbewerb völlig verzerrt.

Alles das zeigt: Es wäre sinnvoll, die Amtszeit zeitlich zu begrenzen. Die Parlamente selbst sind mit der Einführung solcher Begrenzungen allerdings überfordert, würden sie sich doch den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Es gibt aber eine Alternative zur parlamentarischen Gesetzgebung, jedenfalls in den Ländern. Dort kann das Volk mittels Volksbegehrens und Volksentscheids auch selbst entscheiden. Und auf diesem Wege sind auch Verfassungsänderungen möglich. Auch in den USA wurden »term limits« in den Staaten durch Volksbegehren und Volksentscheide durchgesetzt.

IV. Im Griff der Politik: Geld und Posten

Wenn die These politischer Soziologen und Ökonomen zutrifft, dass die materiellen und beruflichen Vorteile das Verhalten der politischen Klasse maßgeblich prägen, ist es aus deren Sicht nur konsequent, darauf hinzuwirken, das Angebot an beruflichen Positionen, über welches die politische Klasse verfügt, nach Kräften auszudehnen und immer üppiger auszugestalten. Damit gewinnt man eine schlüssige Erklärung

- für die Entwicklung des Abgeordnetenmandats zum voll alimentierten und mit großzügiger Altersversorgung versehenen Amt auch in den Bundesländern (siehe S. 171),

- für die Beibehaltung viel zu großer Parlamente,

- für die schnelle Postenausweitung staatsfinanzierter Abgeordneten-, Partei- und Fraktionsmitarbeiter,

- für den großen Kreis von politischen Beamten,

- für die Schaffung und exzessive Nutzung des Amtes des Parlamentarischen Staatssekretärs,

- für die Ausweitung der Parlamentspräsidien,

- für das Scheitern aller Bemühungen um die Zusammenlegung von Bundesländern (siehe S. 235) und

- für die parteipolitische Instrumentalisierung immer größerer Teile des öffentlichen Dienstes (siehe S. 26).

Da der erste und die beiden letzten Punkte bereits an anderer Stelle behandelt werden, beschränken wir uns im Folgenden auf die anderen fünf Themen.

Zu viele: Parlamente in Übergröße

Die Größe von Parlamenten ist ein von der Wissenschaft sträflich vernachlässigtes Thema. Warum wohl? Hier dominieren Eigeninteressen der politischen Klasse in einem solchen Maße, dass, wer sich damit befasst, zwangsläufig seine guten Beziehungen zur Politik aufs Spiel setzt.

Auch wenn man US-Parlamente mit deutschen – aufgrund der unterschiedlichen Regierungs- und Wahlsysteme – nicht unmittelbar vergleichen kann, machen doch folgende Zahlen bereits nachdenklich: Das amerikanische Repräsentantenhaus hat 435 Mitglieder und ist für fast 300 Millionen Einwohner zuständig. Der Deutsche Bundestag hat 613 Mitglieder für eine Bevölkerung von rund 80 Millionen. Kalifornien, der bevölkerungsreichste der 50 amerikanischen Staaten, hat für 36,5 Millionen Einwohner ein 80-köpfiges Parlament. Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste der 16 deutschen Länder, hat – bei sehr viel geringeren Kompetenzen als amerikanische Staaten – 187 Landtagsabgeordnete für eine Bevölkerung von rund 18 Millionen. Sogar die Parlamente von Sachsen (124 Abgeordnete), Brandenburg (88 Abgeordnete) und Thüringen (88 Abgeordnete) sind größer als das von Kalifornien, obwohl sie nur für 4,2 bzw. 2,5 und 2,3 Millionen Einwohner zuständig sind. Das Saarland mit seiner rund einen Million Einwohnern leistet sich einen 51-köpfigen Landtag. Auch die kommunalen Volksvertretungen sind in Deutschland gewaltig überdimensioniert.

Vereinzelte Versuche, die Bundes- und Landesparlamente zu verkleinern, sind bisher über Randkorrekturen nicht hinausgekommen. Eine wirklich durchgreifende Reduzierung der Zahl der Mandate ist bisher immer am massiven Widerstand der politischen Klasse gescheitert. Ein Beispiel ist Sachsen. Dort hatte eine Kommission im Jahre 2006 vorgeschlagen, die Diäten anzuheben und gleichzeitig die Zahl der Abgeordneten von derzeit 124 auf 81 abzusenken. Die Diätenerhöhung wurde vom Parlament aufgegriffen, die Verkleinerung des Landtags aber unterlassen, obwohl dieser auch mit 81 Mitgliedern immer noch sehr groß wäre.

Die Übernahme eines bezahlten Parlamentsmandats im Bund und in den Flächenstaaten bringt für die meisten Abgeordneten eine gewaltige Einkommenserhöhung mit sich. In den sogenannten Volksvertretungen wimmelt es besonders von kleinen und mittleren Beamten und Angestellten, auch von Lehrern, die ihre Bezüge durch das Mandat vervielfachen. Hinzu kommt eine Reihe finanzieller Privilegien, die einen hohen finanziellen Wert besitzen, so etwa die großzügige beitragsfreie Versorgung im Alter und in anderen Lebenslagen und die häufig überdimensionierten steuerfreien Kostenpauschalen. Zudem dürfen Abgeordnete als einzige staatliche Kostgänger ihren privaten Beruf neben dem Mandat fortführen und beide Einkommen ohne jede Verrechnung kumulieren. In Umfragen geben zwar nur gut die Hälfte der Bundestagsabgeordneten und zwei Drittel der Landtagsabgeordneten an, mehr als im Vorberuf zu verdienen. Aber solche Umfragen bei den Betroffenen selbst führen zu geschönten Antworten und verfälschen das Bild. Die Angaben untertreiben die wahren Verhältnisse eklatant.

Das rasante Wachstum der Mitarbeiterfonds

Die Einrichtung von Abgeordnetenmitarbeitern ist, genau wie die Erfindung von Parlamentarischen Staatssekretären, ein Erbe der Großen Koalition der Sechzigerjahre. Bis dahin waren Abgeordnete noch auf sich selbst und die Hilfskräfte in den Fraktionen angewiesen. Als dann im Bundeshaushalt 1969 für Mitarbeiter vier Millionen Mark ausgewiesen wurden, nahm sich das zunächst noch recht harmlos aus. Doch das rasante Wachstum von Jahr zu Jahr – so z. B. im Herbst 2006 auf einen Schlag um 28 Prozent – ließ die Zahlungen bis 2007 auf fast den siebzigfachen Betrag hochschießen: 137,8 Millionen Euro, mehr als die gesamte staatliche Parteienfinanzierung (133 Millionen). Damit wird inzwischen eine regelrechte Hilfsarmee der politischen Klasse von weit über 4000 Abgeordnetenmitarbeitern allein im Bund finanziert. Jeder Berliner Abgeordnete beschäftigt im Durchschnitt sechs Mitarbeiter, teils voll-, teils teilzeit. Hinzu kommen die Mitarbeiter von Landtagsabgeordneten.

Das weit überproportionale Wachstum hängt natürlich damit zusammen, dass das Parlament sich die Gelder selbst bewilligt und die Abgeordneten fraktionsübergreifend an einem »Immer mehr« interessiert sind. Zugleich wird die öffentliche Kontrolle gezielt unterlaufen: Die Bewilligungen werden im dicken Buch des Haushaltsplans versteckt, so dass selbst gewaltige Steigerungsraten kaum auffallen. Das Bundesverfassungsgericht hat für Entscheidungen in eigener Sache, wie die Finanzierung von Abgeordneten und Parteien, eine Regelung durch Spezialgesetz vorgeschrieben, in dem die Beträge genau benannt werden. Erhöhungen bedürfen deshalb einer aufwendigen Gesetzesänderung, damit die öffentliche Kontrolle greifen kann. Doch diese Erfordernisse hat das Parlament bei der Mitarbeiterbezahlung bisher missachtet, um sich ungestört bedienen zu können. Auch eine absolute Obergrenze fehlt, im Gegensatz zur Parteienfinanzierung.

Über die Qualifikation der einzustellenden Mitarbeiter und ihre Vergütung entscheiden in der Regel allein die Abgeordneten. Fast jede Art Anstellung ist erlaubt: 400-Euro-Jobs oder 5000 Euro Gehalt. Auch die Art der Mitarbeit bleibt dem Abgeordneten überlassen. Von Rechts wegen dürfen Mitarbeiter ihren Abgeordneten zwar nur »bei der Erledigung seiner parlamentarischen Arbeit« unterstützen. Transparenz und Kontrolle fehlen aber völlig. Abgeordnete brauchen keinerlei öffentliche Rechenschaft über die von ihnen eingestellten Leute, ihre Vergütung und ihre Tätigkeit zu geben. Die vielen Mittel bei mangelnder Kontrolle verführen leicht zum Missbrauch. Vielfach werden Parteigenossen auf Kosten der Steuerzahler eingestellt, die in Wahrheit eine Funktion in der Partei ausüben. Das stärkt zwar die innerparteiliche Position des Abgeordneten gewaltig, wenn es um seine Wiedernominierung geht, läuft aber auf eine unzulässige, verdeckte Staatsfinanzierung der Parteien hinaus.

Die zahlreichen Mitarbeiterstellen haben eine Art Schattenlaufbahn für Politiker mit begründet. Wie die Lebensläufe von Parlamentariern zeigen, erweist sich die Tätigkeit als Abgeordnetenmitarbeiter immer mehr als Sprungbrett mit dem Ziel, später selbst ein bezahltes Mandat zu ergattern. Während das Amt des Ministers oder Parlamentarischen Staatssekretärs eine Art Beförderungsstelle für Abgeordnete darstellt, wird die Tätigkeit als Mitarbeiter immer mehr zur Vorstufe. Dem Abgeordneten kann mit dem Mitarbeiter allerdings unversehens eine Konkurrenz im eigenen Haus erwachsen.

Die Aufblähung der Parlamentspräsidenten-Stellvertreter

Der Bundestag hat derzeit nicht nur einen Präsidenten, sondern auch noch sechs Vizepräsidenten und bildet damit das größte Präsidium aller Zeiten. Je zwei Mitglieder stellen die Union und die SPD, je eines die FDP, Bündnis 90/Die Grünen und die Linke. Der erste Bundestag war noch mit einem Präsidenten und zwei Stellvertretern ausgekommen. Mehr ist auch nicht nötig. Die Vizepräsidenten können sich zwar mit einem schönen Titel schmücken und den überparteilichen Staatsmann herauskehren. Sie schieben aber eine ausgesprochen ruhige Kugel und haben kaum etwas zu tun. Ihre Haupttätigkeit besteht darin, den Präsidenten gelegentlich in der Leitung einer Plenarsitzung zu vertreten. Die Aufblähung der Stellvertreterposten ist Ergebnis reinen Proporzdenkens, das sachlich in gar keiner Weise zu rechtfertigen ist. Verdienten Parteimitgliedern werden Druckposten zugeschanzt. Dass die Stellen hochbegehrt sind, liegt nicht zuletzt an ihrer Dotierung und Ausstattung:

- Der Präsident erhält die doppelte Abgeordnetenentschädigung. Das sind monatlich 15.336 Euro (ab 1.1.2009). Seine Stellvertreter bekommen mit 11.502 Euro die anderthalbfache Entschädigung.

- Zusätzlich beziehen alle eine steuerfreie Kostenpauschale von monatlich 2901 Euro.

Hinzu kommt

- eine steuerfreie monatliche Aufwandsentschädigung von 1023 Euro für den Präsidenten und 307 Euro für seine Stellvertreter sowie

- ein Dienstwagen.

- Aufgrund der erhöhten Entschädigung gibt es auch eine doppelte bzw. anderthalbfache Altersversorgung. So erwirbt der Präsident für jedes Amtsjahr einen Versorgungsanspruch von 383 Euro, ein Vize von 288 Euro. Der Durchschnittsverdiener kommt dagegen nur auf 28 Euro Rente je Beitragsjahr.

Bundestagspräsident ist derzeit Norbert Lammert (CDU/CSU).

Vizepräsidenten sind:

- Gerda Hasselfeldt (CDU/CSU)

- Wolfgang Thierse (SPD)

- Susanne Kastner (SPD)

- Hermann Otto Solms (FDP)

- Petra Pau (Die Linke)

- Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen).

Parlamentarische Staatssekretäre: so hoch bezahlt wie überflüssig

Parlamentarische Staatssekretäre sind geradezu der Inbegriff der Sehnsucht der politischen Klasse nach üppig besoldeten Ämtern ohne große Anforderung und Verantwortung. Parlamentarische Staatssekretäre haben keine klaren Aufgaben, dafür aber sind sie finanziell umso besser ausgestattet, weil sie Staatssekretäre und Bundestagsabgeordnete zugleich sind, also zwei Gehälter beziehen:

Sie erhalten ein Amtsgehalt von fast 10.000 Euro im Monat (drei Viertel des Amtsgehalts eines Bundesministers) und Abgeordnetendiäten von monatlich fast 7000 Euro, von denen annähernd die Hälfte auch noch steuerfrei ist. Diese setzen sich zusammen aus der halben steuerpflichtigen Entschädigung, also 3834 Euro, und drei Viertel der steuerfreien Kostenpauschale von Bundestagsabgeordneten, das sind 2901 Euro (beides ab 1.1.2009), zusammen 6735 Euro. Hinzu kommen Dienstwagen mit Fahrer, Sekretärinnen und Referenten. Ferner können sie auf Parlamentskosten Mitarbeiter bis zur Höhe von 13.660 Euro im Monat einstellen.

Parlamentarische Staatssekretäre haben mit fast 17.000 Euro monatlich ein höheres Einkommen als beamtete Staatssekretäre (knapp 12.000 Euro), die aber an der Spitze der ministeriellen Beamtenhierarchie stehen und die ganze Arbeit machen. Parlamentarische Staatssekretäre beziehen sogar mehr als Bundesminister, welche kein Abgeordnetenmandat haben (knapp 13.000 Euro im Monat) wie Ursula von der Leyen, Thomas de Maizière, Peer Steinbrück, Frank-Walter Steinmeier und Wolfgang Tiefensee.

Jeder der beiden Partner der Großen Koalition stellt derzeit 15 Parlamentarische Staatssekretäre. Selbst in einem wenig bedeutenden Ministerium wie dem Bauministerium gibt es – neben zwei beamteten Staatssekretären – nicht weniger als drei Parlamentarische. Im Bundeswirtschaftsministerium werden – neben drei beamteten Staatssekretären – ebenfalls drei Parlamentarische durchgefüttert.

Sachlich lässt sich das Amt des Parlamentarischen Staatssekretärs unter keinem Gesichtspunkt rechtfertigen. Es ist so überflüssig wie ein Kropf. Die Namen der Amtsinhaber sind in der Öffentlichkeit meist völlig unbekannt. Nur der rumänische Geheimdienst kenne sie, spottete einst Volker Rühe als Bundesverteidigungsminister. Tatsächlich dient das Amt lediglich dem Proporz unter den verschiedenen Gruppierungen der Regierungsparteien und soll Unzufriedene, die in der Fraktion gefährlich werden könnten, durch Gewährung von Pfründen ruhigstellen und auf Regierungslinie bringen – natürlich auf Kosten der Steuerzahler.

Die Einrichtung sollte ursprünglich jüngere Leute als sogenannte Junior-Minister auf das Ministeramt vorbereiten. Von vielen Parlamentarischen Staatssekretären kann man das aber keineswegs behaupten, so z. B. von Christoph Bergner, Parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, Peter Hintze (Wirtschaftsministerium) oder Friedbert Pflüger, der Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium war. Es geht unübersehbar um die Versorgung mehr oder weniger verdienter Parteisoldaten. Und wer im Amt politischen Ehrgeiz entwickelt, kommt leicht dem Minister in die Quere und wird kaltgestellt. Ute Vogt (SPD), die im Innenministerium unter Otto Schily (SPD) Parlamentarische Staatssekretärin war, und Uschi Eid (Bündnis 90/Die Grünen), in gleicher Stellung unter Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD), können davon ein Lied singen. Für sie bedeutete das Amt nicht Sprungbrett, sondern Ende der Karriere.

Bei dem von der Großen Koalition in den Sechzigerjahren eingeführten Amt handelt es sich um einen eklatanten Auswuchs des Parteienstaates und seines Strebens nach Verfügungsmasse. Wenn irgendwo das Weizsäcker-Wort zutrifft, dass die Parteien dabei sind, sich den Staat zur Beute zu machen, dann hier.

Es ist enttäuschend, dass die zweite Große Koalition diesen Unsinn fortschreibt, statt die Stellen zu streichen und damit ein Signal für Einsparungen auch in eigener Sache zu setzen. Wäre das nicht auch jetzt wieder ein geeignetes Thema im Wahlkampf?

Politische Beamte: teure Spaziergänger