Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Círculo de Tiza

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Un retrato en palabras de personajes de nuestro tiempo que, a través de sus obras, sus éxitos y sus fracasos, nos hablan también el presente, este mundo confuso y extraordinario que habitamos. Porque para atrevernos a vivir, debemos atrevernos a expresar nuestros sentimientos más hondos. Debemos conversar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Círculo de Tiza

© Del texto: Anatxu Zabalbeascoa

© Del prólogo: Isabel Coixet

© Del epílogo: Luis Rojas Marcos

© De la fotografía de la autora: JM Ferrater

Primera edición: marzo 2024

Diseño de cubierta: Miguel Sánchez Lindo

Corrección: Alberto Honrado

Maquetación: María Torre Sarmiento

Impreso en España por Imprenta Kadmos

ISBN: 978-84-127906-7-2

E-ISBN: 978-84-127906-8-9

Depósito legal: M-6530-2024

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.

Para Matu y Moli, Moli y Matu, que no me dejaron caer. Empecé a pensar en este libro solo para poder escribir esta dedicatoria.

Índice

Querer entender, saber escuchar

Atrevernos a hablar

Entrevistas

Annie Leibovitz

Julián Herbert

Anna Lluch

Carlo Ginzburg

Gérard Garouste

Henry Marsh

Luis Rojas-Marcos

Orlando Mondragón

Anabel Gonzalez

Daniel Z. Lieberman

Margaret Atwood

Marta Pessarrodona

Natasha Trethewey

Elvira Sastre

Maggie O’Farrell

Marco Martella

Melania Mazzucco

Inma Bermúdez

Vaclav Smil

Mercedes Milá

Ricardo Bofill

Imanol Ibarrondo

Camilla Läckberg

Jan Gehl

Siddhartha Mukherjee

Epílogo. Somos lo que hablamos

Agradecimientos

Procedencia de los textos

Créditos fotográficos

Querer entender, saber escuchar

“No dejaremos de explorar, y el fin de toda nuestra exploración será llegar al punto de partida y conocer el lugar por primera vez”. T. S. Eliot

Anatole France comentó en 1894: “Las entrevistas no siempre son fieles. Sus procesos son vagos y susceptibles de todo tipo de errores y omisiones”. Lo sé muy bien porque probablemente desde que empecé en el cine me he sometido (nunca mejor dicho) a unos cuantos cientos de ellas, y en un tiempo muy anterior incluso me gané (poco) la vida haciéndolas. En una entrevista, los pensamientos no siempre se reproducen coherentemente o en su curso natural, por eso las entrevistas son algo muy complicado, extremadamente delicado, nada fácil. Son conversaciones en un espacio de desigualdad que debe franquearse sin miedo y para ello hay que crear un clima de confianza, que con la presión de las redes sociales y la necesidad del clickbait y el titular polémico, cada vez es más difícil de conseguir. Para evitar las inevitables traiciones en este tipo de textos donde la sinceridad es la principal cualidad, debería haber taquigrafía. Pero la taquigrafía es fría y seca; no representa las circunstancias ni las expresiones faciales, la burla, la ironía, los silencios, las risas. No nos hacemos una idea clara de las emociones ocultas, las omisiones, las cosas que no se verbalizan, pero están ahí, como una corriente oculta entre los entrevistadores y el objeto de la entrevista.

Siempre que la gente habla del arte de la entrevista, existe la sospecha de que los mejores tienen una habilidad superior a la de cualquier otra persona cuando se trata de hacer preguntas espontáneas. Eso es en parte cierto, pero cuando se trata de las entrevistas de Anatxu, todo es cuestión de preparación exhaustiva, de inmersión absoluta en la vida de la persona a la que va a entrevistar. Ella sabe crear como nadie esa atmósfera de confianza que mencionábamos antes. Ese momento de calma en que un entrevistado se abre en canal y cuenta cosas que quizá nunca contó antes.

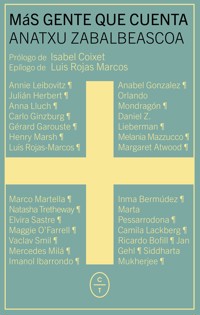

Una entrevista de Anatxu es un proceso cuajado de trabajo y reflexión: cuál debe ser la pregunta, cómo podría ser una posible respuesta, hacia dónde queremos que vaya la conversación… Anatxu cavila mucho sobre el arco de la conversación. ¿Dónde comienza, dónde va y dónde puede terminar? Y, por supuesto, a veces hay que descartar todo eso y la conversación va a otra parte. Pero estas entrevistas reflejan cuánto rigor pone en el proceso. Cuánto empeño. Cuánto cariño. Cuánta maestría. Descubriéndolas todas juntas en este segundo volumen que publica Círculo de Tiza, tenemos la impresión de conocer mucho mejor y más profundamente a estos personajes. No se entretengan más con este prólogo, pasen y lean.

Isabel Coixet

Febrero 2024

Atrevernos a hablar

“Sería un error tremendo no retratar a alguien tal como es por prejuicios propios”. Annie Leibovitz

El ruido del mundo está hecho de silencios. El profesor Théodore Zeldin, autor de La historia íntima de la humanidad, lo explicó con elocuencia: “Para atrevernos a vivir, debemos atrevernos primero a expresar nuestros sentimientos más hondos. Debemos conversar. Porque el ruido del mundo está hecho de silencios”. Esa idea, la de que hablar es querer conocer, puede llevar a pensar que conocer es querer. A mí esta última opción me la regalaron de niña. Aunque me costó bastante comprenderla. La había leído, no dejaba de leerla, en un cojín redondo que mi madre dejó sobre la almohada. Lo firmaba Charles M. Schulz, pero no estaba ilustrado con el protagonista de su tira cómica, Charlie Brown. Ni siquiera con el reflexivo perro Snoopy, tumbado sobre el tejado rojo de su casita. Tampoco con el rostro de la amiga más lista; Lucy Van Peelt. Era el hermano pequeño de Lucy, el amigo frágil, Linus, el que, abrazado a su inseparable manta, la decía: To know me is to love me, figuraba escrito en el perímetro circular del cojín.

Conocerme es quererme me parecía casi un contrasentido. Pensaba que, si de verdad nos conociéramos, si pudiéramos observar todo cuanto pasa por nuestra cabeza, nadie querría a nadie. Tuve que hacerme mayor, vale decir querer entender, para aprender que de lo que te apasiona necesitas conocerlo casi todo. Interesarse es estar dispuesto a amar. Por eso querer saber puede ser, con frecuencia, un paso hacia el amor.

No es que una quiera a la gente que entrevista, es que les dedica parte de su vida y pasan a formar parte de ella. No se quedan fuera. Quien entrevista estudia, analiza, trata de aproximarse a los entrevistados. Más que buscar comprenderlos, intenta atravesar con ellos las puertas que ellos mismos contribuyeron a abrir. Se acerca a dudar con ellos. Se asoma a sus contradicciones. Por eso, una entrevista es movimiento de proximidad, un acto de desnudez ante otro ser humano.

“No quiero ir nada más que hasta el fondo”. Esto fue lo último que escribió Alejandra Pizarnik. No era una poética. Es el resumen de una vida. Preguntando a otros se aprende que, con frecuencia, el fondo es el subsuelo de la existencia. También que existen profundidades abismales dentro de nuestra propia cabeza que nos hemos habituado a ignorar. El viaje a esos pozos suele ser en solitario. A menudo doloroso. También casi siempre transformador. Indira Gandhi se lo resumió con precisión a Oriana Fallaci cuando la célebre periodista italiana la entrevistó: “No le deseo una vida fácil, sino que supere cualquier dificultad que la vida pueda presentarle”.

Ahí está. No es lo mismo no tener problemas que lograr superarlos. No es lo mismo silenciarlos o saber convivir con ellos que decidirse a aprender de ellos. Ese camino de altibajos esconde una multiplicación vital. Creo que eso, la supervivencia, el renacimiento —si me permiten—, incluso la reinvención, podemos llamarlo también, o la propina —como lo bautizó mi hermana Sahara—, es el hilo de plata que sostiene esta nueva antología de entrevistas. Este Más Gente que cuenta. Por qué será.

En el prólogo al libro de entrevistas anterior, Gente que cuenta (Círculo de Tiza, 2022) ya expliqué que mi primera entrevista fue en un taxi y a partir de ahí todo fue aprendizaje, suerte, esfuerzo y descubrimiento, no voy a repetir aquí esos inicios. En el prólogo a ese libro, Antonio Muñoz Molina me hizo ver que el recuento de las vidas de los demás iba dibujando la de quien las cuenta. Vaya. Es cierto que una de las mujeres que entrevisté me afeó, a posteriori, que siempre me entrevisto a mí misma. Podría ser. De serlo, ¿qué significaría?, ¿egocentrismo?, ¿pasión?, ¿escasez de miras?

Estos años en los que he tenido la fortuna de hablar con muchos científicos, hubo uno que vino al rescate: “Contar historias es una parte fundamental de lo que significa ser humano”, me dijo el neurocirujano inglés Henry Marsh. Estábamos en su casa de Wimbledon. Me contó que vivía solo. Septuagenario, aseguró que tenía una novia que, como él, que es paciente oncológico, también convive con una enfermedad crónica. Ella le había pedido distancia. El caso es que, con esa distancia, su amor había crecido. “Se ha transformado”, explicó. Estas paradojas, las decisiones que rompen esquemas tradicionales, las vivencias que abren otras puertas a la vida, construyen el conocimiento que me gustaría compartir con los lectores. No como receta infalible, simplemente como posibilidad.

Empezar de nuevo es una opción costosísima. Estoy convencida de que los logros personales son los más difíciles de conseguir. El autoengaño es escurridizo y sabe convivir con el conocimiento. Habita nuestra cabeza y, como una madre un poco cobarde, quiere pensar que nos protege del mundo. Cuando averiguamos que hace lo contrario (separarnos, aislarnos de él), suele, o puede ser, demasiado tarde.

Trato de ganarme la confianza de las personas que entrevisto escuchando. Sin apenas hablar. Y créanme que no soy una persona parlanchina, sino directamente bocazas. Intento acercarme a lo que ellos son porque nada me fascina tanto como tratar de comprender cómo cada uno de nosotros intenta lidiar con su vida.

Tuve una vez un novio muy instruido al que jamás le interesaron las novelas que yo leía. Lo resumía en una frase: “La vida del vecino del quinto no me interesa”. Puede que a mí tampoco. El vecino del quinto empieza a interesarme el día en que decide no ir a trabajar. El momento en el que opta por dejar de hablar con su hermana, cuando da un traspié, cuando se arruina, cuando se enamora, cuando se obsesiona, cuando roba en un supermercado o cuando decide dejarlo todo para irse a vivir a un pueblo. ¿Qué nos empuja a cambiar? ¿Es lo que nos hace vivir? ¿Lo planificado o lo inesperado? ¿Vivimos tomando decisiones concienzudas o actuando por raptos? Los cambios deslumbran. Con frecuencia también iluminan.

A menudo me siento en deuda con la gente a la que entrevisto. Me da por pensar que me han dado más de lo que podré llegar a ofrecer. Me pregunto qué hacer. Y casi me parece de justicia intentar saldar ese desequilibrio, por lo menos con los lectores. Los entrevistados no se van a enterar. Así, intento añadir verdad en las codas que incluyen las entrevistas de este libro, una especie de trastienda de la entrevista que no apareció en El País Semanal por una cuestión de espacio y de libro de estilo. Ya saben: “Las dificultades del periodista para acceder a la información no forman parte de la información”. Otras veces, esas mismas codas me hacen dudar sobre si no serán, en realidad, un ejercicio exhibicionista —contrario a ese mismo libro de estilo—, sobre todo ahora que una va por el mundo ya no solo sin abuela, también sin madre o padre que miren las gracietas que hace. En esa duda habito. Sin saber bien qué contar como pago al entrevistado y como deuda con el lector.

De modo que abro la puerta. Entren por favor en mi casa. En el estante donde guardo las cápsulas de café tengo una caja con algunas pastillas. Son los comprimidos sobrantes de 10 gramos de Brintellix que, durante poco más de un año, me ayudaron a lidiar con mi vida. Los tengo allí para recordar, cada mañana, de dónde vengo.

Los antidepresivos me dieron calma en estos últimos años —los empleados, entre otras cosas, en preparar estas entrevistas—. He pensado que debía contarlo, aunque solo sea para corroborar, como apuntó Muñoz Molina en aquel prólogo, que el estado de ánimo de quien pregunta, seguramente, se trasluce en los temas, personajes o tal vez incluso en las preguntas elegidas. Como enferma oncológica crónica, sé que no hay medicamento que cure algo sin dañar otra cosa. Intuí así que esa tranquilidad poco profunda, más de cansancio que de bienestar, podía convertirme en un ser desapasionado. ¡Qué tentación! ¡Por fin descanso!... Pero, claro… ¿Cómo preguntar sin curiosidad? ¿Cómo investigar sin querer tratar de comunicar lo que has averiguado, aprendido o visto?

Reconozco que temí que, sin esfuerzo, vale llamarlo pasión, apareciera el cinismo que confunde precio con coste. O la pereza, que odio y adoro a la vez: solo he sabido llegar a ella como cansancio. Así, aquí me tienen decidida a contribuir al retrato del que cuenta. Salvando la distancia, algo así escribieron los editores del libro de Oriana Fallaci Entrevista con la historia: “Un libro con dieciocho personajes y un solo protagonista: Oriana Fallaci”. Reiterando lo de la distancia, sí he aprendido que, en el puzle compuesto con las piezas de lo que buscas en los demás, terminas por aflorar tú. Es lo del gran lienzo en un museo o el gran paisaje en la naturaleza: ¿cuánto te da él? ¿Cuánto proyectas tú?

He aprendido que la única constante en la vida es el cambio. También que cambiamos poco. Más gente que cuenta explica, en boca de veinticinco entrevistados, momentos esenciales para tratar de acercarse a su vida. Hay dudas. Errores. Aprendizaje. Alegría. Nostalgia. Muchas veces, dolor y, por supuesto, cambio.El libro también delata las inquietudes propias con las que esta entrevistadora ha lidiado durante los últimos años (todas las entrevistas —salvo la de Ricardo Bofill, que sí que murió entre estas fechas— fueron hechas entre 2020 y 2023). Tal vez por eso, por estas páginas circulan psiquiatras, psicólogos, oncólogos y casi más científicos que, digamos, escritores —aunque casi todos ellos escriban—.

Golda Meir le dijo a Oriana Fallaci que estaba convencida de que un día los niños, en la escuela, estudiarán la historia de los hombres que hacían la guerra como se estudia un absurdo. “Se escandalizarán como yo me escandalizaba del canibalismo”. Le dijo todo eso antes de empezar la entrevista. Fallaci le había enviado un ramo de rosas y un libro suyo sobre la guerra. Visto desde las prisas, la desconfianza o la precariedad laboral actual, no sé si resulta más extraordinario que Meir hubiera leído ese libro, que Fallaci tuviera presupuesto —o se gastara una cuarta parte de su paga en rosas— o que la periodista comenzase la entrevista comparando a la primera ministra israelí con su madre: “de esas mujeres que hoy ya no existen, cuya riqueza consiste en una sencillez que desarma, una modestia irritante, una sabiduría que les viene de haber agotado toda la vida en dolores, preocupaciones y trabajos que no les han dejado tiempo para lo superfluo”.

Como en todas sus entrevistas, Fallaci opinaba tanto como anotaba. “Maliciosa y astuta cuando nada en los remolinos de la política, transmite la angustia de una mujer a la que no le basta parir. La última vez que la vi llevaba una blusa azul celeste con un collar de perlas. Acariciándolo con uñas cortas parecía preguntar: ¿Me sienta bien? Y yo pensaba: lástima que sea poderosa, lástima que esté con los que mandan. En una mujer así el poder es un error de gusto”.

En los entrevistados busco información para hacer pensar a los lectores. Con frecuencia tengo la sensación de estar ante un ser humano capaz de guiarnos —Marco Martella reconvirtiéndose en jardinero, Gérard Garouste detectándose un ataque de locura o Melania Mazzucco convirtiéndose en la escritora que su padre no logró ser—, una criatura capaz de hacernos tomar un camino en lugar de otro —Annie Leibovitz sacrificando su vida con Susan Sontag para tener hijos o Luis Rojas Marcos escribiendo un libro sobre cada uno de sus problemas—. He comprobado, gracias a otros, que la duda es la antesala del cambio. La duda abre puertas por eso las personas que hablan en este volumen son, mayoritariamente, gente que ha aprendido, que se ha equivocado o ha sufrido las equivocaciones de otros. Gente que ha cambiado de idea o ha sabido rehacerse multiplicando así las lecciones que puede ofrecer la vida.

“Ni me siento ni lograré jamás sentirme un frío registrador de lo que escucho y veo. Sobre toda experiencia profesional dejo jirones del alma, participo con aquel a quien escucho y veo como si la cosa me afectase”, escribió Fallaci. Lo explico en la coda de Carlo Ginzburg, comparto su miedo a no tener bastantes ojos, bastantes oídos ni bastante cerebro para ver, oír y comprender lo que me cuentan.

La Fallaci hizo tantas cosas bien que hasta demostró que conocer es querer: amar sin permitir que un amor se convierta en un ancla. Lo hizo cuando se topó, entrevistándolo, con el gran amor de su vida. El político Alekos Panagulis, “uno de esos hombres para quienes hasta morir se convierte en una manera de vivir”, tenía 33 años, diez menos que ella, cuando lo entrevistó. Lo describió como “un hombre sin el ancla de los afectos ni el ancla de los deseos ni la del reposo”. Habían abierto, los dos, la puerta. Sin puerta no hay entrevista. Estaban a punto de empezar una historia de amor que duraría hasta que él muriera, misteriosamente, en un accidente de coche. La primera pregunta fue una afirmación:

—No tiene un aire feliz.

La última, y su respuesta, puede que una declaración de amor:

—¿Qué significa ser un hombre?

—Significa creer en la humanidad.

Anatxu Zabalbeascoa

Entrevistas

Annie Leibovitz

“No cambiar es no haber vivido”.

John Lennon desnudo abrazado a Yoko Ono horas antes de morir; Carl Lewis preparado para correr con tacones rojos; Demi Moore abrazando su embarazo desnudo; Michelle Obama, Hillary Clinton, Nancy Reagan o Richard Nixon el día que tuvo que abandonar la Casa Blanca. La fotógrafa norteamericana viva más conocida es tan famosa como aquellos que ha retratado.

La vida de altos vuelos de Donald y Melania Trump, la trastienda de los conciertos de los Rolling Stones o la guerra en Sarajevo componen la cara visible de una mujer que parece haberlo visto todo y de la que se sabe poco. Madre tardía, pareja de Susan Sontag y tan cómoda cazando imágenes como construyéndolas, Anna Lou Leibovitz (Waterbury, Connecticut, 1949) empezó a llamarse Annie cuando, con 25 años, se convirtió en la fotógrafa de la revista Rolling Stone. “Tuve que buscarme un nombre porque la gente no podía pronunciar mi apellido”. Retrató a Keith Richards dormido en el suelo con la boca abierta para resumir la dureza y el coste de la estética rock. Años después, convertida en madre, recrearía cuentos infantiles con los actores más populares del planeta obedeciendo sus locas peticiones. Más cómoda detrás que delante de la cámara, ha pedido que la entrevista sea por teléfono.

Del rock a la moda e incluso a la guerra. Y de una vida frenética a convertirse en madre por triplicado con más de 50 años. ¿Cuál es su retrato?

La gente cree que empecé fotografiando a los Rolling Stones porque me interesaba el rock, pero lo que me interesaba, desde que estudié Bellas Artes y decidí dejar la pintura, era la fotografía. Es un campo grande donde todo cabe. Si te dedicas a fotografiar durante cincuenta años, no cambiar sería lo raro. Lo mismo como persona. No cambiar es no haber vivido, ¿no? Respecto a la maternidad, es sencillo: quería ser madre.

No acepta que la fotografíen. ¿Tiene miedo a posar?

Me incomoda. Necesito saber quién está al otro lado de la cámara. Me he ido relajando con los años. Al ir convirtiéndome yo misma en alguien conocido, he tenido que rebajar esa exigencia.

¿Para conseguir un buen retrato se debe confiar en el fotógrafo?

Confiar es un verbo demasiado grande. Se debe respetar, relajarse y esperar a que algo salga, porque incluso en lo más planificado siempre hay azar.

Las celebridades sí parecen haber confiado en usted. Retrató a John Lennon desnudo horas antes de morir. A Arnold Schwarzenegger enseñando el culo. A Keith Richards dormido, o drogado, tumbado en el suelo.

En 1975, tres años después de que mi profesor Robert Frank lo hiciera, me contrataron para fotografiar el tour de los Rolling Stones. Decidí dos cosas: vivir con ellos y molestar lo menos posible. Eso sí, que Keith Richards se quedara dormido en el suelo no era excepcional. Le hice más fotos tumbado que de pie.

Para vivir con ellos compartió vida, juerga, esfuerzo y drogas.

Frank había retratado el tour de 1972. Los habíamos visto en todas las posturas. Yo sabía que al regresar no tendría trabajo si no hacia bien no sabía qué. Solo sabía que debía hacer algo distinto. De modo que me adapté a su vida. Y fotografié esa vida. Eso solo lo pude hacer entrando en ella. Pero no me arrepiento de nada. Amo mi vida. Ha sido un viaje salvaje y lo he disfrutado cuanto he podido sin aislarme del mundo.

Ha fotografiado en la cama no solo a sus padres, también a Miles Davis —escondiéndose tras la trompeta— o a la diseñadora Vivienne Westwood, medio desnuda, entrada en carnes y en años, con su joven nuevo marido.

Una fotografía nunca es privada, aunque una cama pueda sugerirlo. Westwood es una mujer muy abierta, se muestra en lo que hace. Se lleva veinticinco años con su marido y eso se ve en su desnudez ajada. Pero lo importante es que nos fijamos en eso por encima del deseo que hay en la foto. Sería un error tremendo no retratar a alguien tal como es por prejuicios propios.

Su último libro Wonderland (Phaidon) recoge su relación con la moda. Básicamente usted se inventa mundos.

La moda es para explorar. Para expresarse. Hace años que no uniformiza más que a quien quiere uniformizarse.

Entre una inacabable lista de premios, el libro recoge las fechas clave en su vida: las del nacimiento de sus tres hijas, la de la muerte de su padre y la del inicio de su relación con Susan Sontag. ¿Qué fue Sontag para usted?

Estuve con ella quince años. Fue un privilegio y un honor compartir la vida con ella.

Tuvo un impacto enorme en mí y en mi trabajo. No quería tener hijos, por eso habíamos comenzado a separarnos cuando ella se puso enferma y murió.

¿Cómo cambió su vida?

No cambió lo que hacía, me alteró por dentro. Cuando la conocí me di cuenta de que le gustaba y no sabía qué hacer con eso. Pensé: “Dios mío, es Susan Sontag y está interesada en mí, ¿qué hago?” Supe que si me involucraba con ella esa relación afectaría mi trabajo.

¿Y fue así?

Quise llegar más lejos, convertirme en una fotógrafa mejor.

¿Por ella?

Sí. Era muy dura. Me dijo: “Eres buena, pero podrías ser mejor”. La vida con Susan era así.

¿Iba a ser mejor haciendo lo que ella le decía?

No, no. No decía nada. Iba a mejorar parándome a pensar. La vida con ella era diferente. Su autoexigencia era enorme, pero luego sacaba tiempo para hablar. Me leyó Alicia en el país de las maravillas entero, sentadas bajo un árbol. Y yo sentí que hasta entonces no había conocido bien esa historia. Era así: te hacía ver. Por dura que fuera, era una persona mágica. Uno no podía evitar amarla.

Y usted lo hizo.

Por encima de cualquier discrepancia. No he vuelto a estar con nadie.

¿Con 40 años se convirtió en fotógrafa de guerra por ella?

No sé si fui fotógrafa de guerra, hice fotos en Sarajevo porque ella estaba allí. Los verdaderos fotógrafos de guerra me miraban preguntándose: ¿qué hace esta aquí? Y tenían razón. Y no la tenían porque cada uno ve desde lo que es. Un verdadero fotógrafo de guerra suele ser una persona muy dura y no me gustaría serlo.

Ha leído el mundo en imágenes más que en ideas.

No soy una gran lectora. Y eso me pesaba en la relación con Susan. Me gusta leer. Pero me absorbe y no me deja ver nada más. Y eso no lo soporto. Como fotógrafa, vivo de estar alerta. Me fascinaba cómo Susan adoraba leer y hablar. Y esa era una discrepancia entre nosotras. Yo amo la luz. Soy incapaz de encerrarme a ver una película de seis horas cuando fuera, en el mundo, luce el sol. Ella simplemente lo amaba todo. Todo. Susan era así.

Usted hizo que la modelo Natalia Vodiánova, que pasó de la pobreza a casarse con el millonario Antoine Arnault, atravesara un espejo para retratarla como Alicia. ¿Cómo lo consiguió?

El mundo de la moda es atrevido por definición. Mis dos grandes trabajos partieron de dos historias infantiles: El mago de Oz y Alicia. Mis hijas eran pequeñas y yo volví a esas historias. Natalia debía de tener 18 años, no se había casado todavía.

Luego se convertiría en La Cenicienta.

Es cierto. Eso sucedió. Pero cuando la convertí en Alicia no lo podíamos saber.

Por eso es tan valioso.

Puede ser. Algo maravilloso de la moda es que las modelos posan. En la vida real una cámara incomoda a todo el mundo. Nadie quiere que lo fotografíen. En la moda están ahí para ser fotografiados. Te esperan, te ayudan, aman ser fotografiados. Cate Blanchett, Kate Moss… toda esa gente es colaboradora. Te ayudan.

Más allá de esas historias, Wonderland —el tercer libro que resume su trayectoria— incluye retratos que desnudan: Melania Trump emulando a Demi Moore embarazada, pero en las escaleras de su jet privado, ascendiendo a, sabe Dios dónde, y con Donald Trump dentro de un Lamborghini con las puertas levantadas. ¿Cómo ha evolucionado su relación con los Trump?

Cuando hice esa foto era impensable que él pudiese llegar a ser presidente de Estados Unidos.

Parece una premonición.

Tengouna relación de amor-odio con esa imagen. La historia era sobre una modelo embarazada. Y es de esas veces en las que la realidad supera a la ficción. Nos citó en el aeropuerto. Estábamos fotografiándola y de repente llegó él. Y luego, claro, pasó lo que pasó. A veces la vida atropella a la fotografía de la vida.Uno hace una foto y, cuando pasa el tiempo, la historia que encierra se lee desde otro ángulo. Durante un tiempo pensé en retirar esa imagen de mi porfolio. Ahora creo que debe estar: demuestra el espectáculo en el que esta gente ha convertido su vida.

¿El paso del tiempo reinterpreta las fotografías?

Las fotografías cambian según cuándo se miren y según con qué conocimiento se lean. Retraté a John Lennon horas antes de que lo asesinaran. Era un abrazo amoroso, pero se convirtió en el último beso.

Ese retrato es sobrecogedor porque él está desnudo y se muestra vulnerable, en posición fetal, y Yoko Ono está vestida. ¿Se lo pidió usted?

Pedí que se desnudaran los dos y solo aceptó hacerlo él.

¿Quiso mostrar su vulnerabilidad?

No, quise mostrar amor y encontré azar, que muchas veces ayuda. Por eso hay que buscarlo con paciencia.

Tiene una gran colección de mujeres poderosas: Hillary Clinton, Michelle Obama, Meryl Streep, Alexandra Ocasio-Cortez.

Las elijo porque son fuertes y salen fuertes. Desde que soy consciente de que envejezco intento que la gente que retrato salga como es. Querría haber conseguido eso: retratar a la gente como es. Pero no es fácil: cada uno somos muchos.

¿Es necesario ser famoso para retratar a famosos?

No. A veces ser conocido funciona a tu favor y otras veces en contra. Soy responsable de lo que he hecho y si me llaman entiendo que buscan algo distinto. Yo construyo la historia delante de la cámara. En una época de invención digital, las imágenes, por imaginativas que sean, funcionan si encierran una verdad. Dramatizada o exagerada, debe ser verdad.

¿Cuándo se dio cuenta de que los que posan para usted harían lo que les pidiese?

Nunca. Eso no es así.

Ben Stiller se metió dentro de una burbuja de plexiglás que colgaba de una grúa sobre el Sena.

Sí. Llegó y dijo: esto es demencial. Pero Karen Mulligan, con quien he trabajado durante más de veinte años, le mostró los buceadores que teníamos preparados para rescatarlo en el caso muy improbable de que algo fallara. Estamos hablando de fotos de moda que buscan resumir una historia en una imagen. Para comunicar hay que jugar. Para ser divertido hay que atreverse a hacer un poco el loco.

Pasó de cazar una imagen a construirla.

Pero es lo mismo: capturar un instante. Se trata de verlo y atraparlo o de construir algo imposible de repetir.

¿Cuánto Photoshop utiliza?

En aquella época nada. Hoy en el mundo digital el cuarto oscuro es un ordenador y la demanda por imágenes contrastadas es incesante. Yo no hago fotoperiodismo y en fotografía artística el retocado es necesario. Pero tengo una cosa clara: nada comunica como una verdad. La realidad es mucho más potente que el Photoshop.

¿Cómo decide qué atributo define a una persona?

Pienso siempre en varias alternativas, pero al final las circunstancias —el tiempo de que dispones, dónde estas, o lo que es o no posible— deciden. Me gustan los extremos: construir una locura o retratar con muy pocos medios. En cualquier caso, para hacer una buena foto se sacan muchísimas. Y las que recogen los libros o las exposiciones son la excepción. Lo bueno es escaso.

¿Quién es Arnold Schwarzenegger: Mister Olympia, Terminator, el exgobernador de California, un inmigrante que llegó a formar parte de la familia Kennedy…?

Lo he fotografiado tantas veces que mis retratos resumen su auge y su caída. Comencé cuando fue campeón mundial de culturismo en Sudáfrica y lo he visto casarse, divorciarse, triunfar como actor y convertirse en político. Lo he sacado fuerte y vulnerable. Y creo que él es todo eso. Como autora intento retratar a las personas como creo que son, no lo que siento por ellos. En 1975 pasé de fotografiar a Mick Jagger, que era el sex symbol del momento, superdelgado y alocado, a retratarlo con un cuerpo inmenso. Igual que todos los retratos no resumen una personalidad, aunque la apunten, a veces un físico muy marcado oculta quién es uno.

Katy Perry, la reina de Inglaterra, la juez Ruth Bader, Lady Gaga… ¿Llega a conocer a las personas que retrata?

Cuando era joven creía que sí. Pero me di cuenta de que era mejor marcar una distancia. Creo que una de las razones por las que me ha ido bien es porque lo que me importa es que las fotos sean buenas y no me he perdido buscando otra cosa.

Hace poco su portada con Simone Biles para Vogue fue criticada.

Era un retrato de ella con toda su complejidad. Y me acusaron de descuidarlo porque era negra. Ahora con el necesario movimiento Black Lives Matter todo eso está en el ambiente. Pero habiendo fotografiado a mucha gente negra, entre otros a Nelson Mandela, creo que se equivocaron al dudar de mí.

La hemos visto entre sus hermanos, abrazando a sus hijas, trabajando, viajando, pero sabemos muy poco de usted…

Es la vida del fotógrafo, se queda detrás. ¿Qué querría saber?

¿Dónde está usted en su trabajo?

Hubo una época en la que fotografié mucho a Susan. Era parte del duelo: anticipaba la pérdida y era mi manera de dejarla aquí. Cuando mis hijas nacieron también las fotografié todo el rato: era mi manera de celebrarlas. Pero dejé de publicar esas fotos. Decidí que no quería que mis fotos las definiesen. Quería que se definiesen ellas mismas. A veces es muy difícil cambiar la imagen que congela una fotografía. De modo que el deseo de intimidad de mis hijas me convirtió en una persona más privada. No es que tenga nada que esconder, simplemente no quiero que toda mi vida sea pública en una era en la que gran parte de nuestras vidas está más en Instagram que en nuestra intimidad.

Siendo una figura pública y lesbiana no ha utilizado su trabajo para defender los derechos de los homosexuales.

No creo que haga falta. He vivido abiertamente mi opción sexual. No tengo nada que esconder, pero tampoco ninguna necesidad de golpear a nadie con mis decisiones. La vida del fotógrafo es cruda y, en mi opinión, debe ser privada. Cuando hago cosas como esta entrevista las encuentro difíciles y no consigo ser enteramente yo. Verá, no soy Susan Sontag. La echo de menos en ocasiones como esta: ella sabía siempre qué decir.

Esta es una entrevista a usted.

Sí. Y creo que mis preocupaciones, el derecho a ser, la necesidad de soñar, la urgencia de cuidar el planeta y hasta la maternidad, están en lo que hago.

Quiso ser madre pasados los 50 años.

Quería dar lo que había tenido. Provengo de una familia con muchos hermanos y tengo recuerdos felices. Para mí, mis mejores fotos son las que he hecho a mi familia. Ahí hay intimidad, confianza, amor y desnudez. Lo que mis hijas me dieron fue lo contrario de lo que les sucede a muchas madres: me hicieron parar. Me había pasado la vida corriendo. Y cuando corres todo el rato te das de bruces contra muchos muros. Uno no puede pasarse la vida corriendo porque no termina de llegar a ningún sitio. Estoy agradecida de haber tenido esta oportunidad.

¿Con qué valores ha intentado educar a sus tres hijas?

Con el ejemplo, no hay otra opción. Ser madre soltera es complicado para los hijos —que solo tienen una madre a la que recurrir, protestar, querer o pedir— y para la madre, claro.

¿Las crio sola?

Sí. Después de que muriera Susan, mi vida ha sido mi trabajo y mis hijas. No lo vi venir. Pensé que llegaría otra persona. Pero no he tenido tiempo para nada más. Criar hijos es un trabajo de dos. Si alguien me preguntara le diría que se lo pensara mucho antes de tener un hijo para criarlo sola. Es difícil para la madre y para el hijo.

Pero lo ha hecho tres veces.

No sabía lo que hacía. Luego crecen, ¿sabe? Y se hace mejor y peor, a la vez. Las adoro. Son el amor de mi vida, pero, ya sabe, dan mucho, mucho trabajo. Criar hijos es una vida muy, muy real. Y, justo por eso, requiere imaginación.

Hablar poco y decir mucho

Tiene una forma de retratar desnudando que resulta desarmante. Emocionante. Tiene también una manera de componer fotografías que son escenas difíciles, impensables (modelos en medio de una tempestad, como Keira Knightley sin apenas rozar el suelo con un tornado de fondo, entiéndanme), en las que cuesta más ver imaginación que ausencia de límites. Y luego está ella, la mujer que sonríe mucho y habla poco. La persona que quiso tener hijos por encima de su profesión, su fama y su amor. Leibovitz es una profesional que vive de fotografiar y apenas se deja fotografiar.

Estuve más de dos años pidiendo esta entrevista. A su agente, a su secretario, a su editora en castellano. Regularmente recordaba mi petición tratando de mantener ese, para mí, difícil equilibrio entre demostrar interés y no resultar pesada. Pensaba que alguien como ella tendría una historia de ambición, de miedo, de celebración. Y… un día llegó la noticia: “Será, pero solo nos permite que la hagas por teléfono. Eso sí, sin límite de tiempo”.

Tras la pandemia, le he perdido un poco el miedo a no ver al entrevistado. Como si hubiera aprendido a leer los gestos de duda, las reticencias y hasta las sonrisas en suspiros, onomatopeyas y silencios. Annie eligió hacer la entrevista dos horas antes de que yo entrara en clase (unas clases de cuatro horas que doy, desde hace quince años, en la escuela universitaria Elisava de Barcelona). Sea.

Su evolución, o involución, como fotógrafa, la había investigado. La guardaba en la retina. De modo que comencé a preparar la entrevista leyendo la biografía de su pareja, Susan Sontag. Leí las biografías. La que más me interesó no fue la monumental de Benjamin Moser, fue Siempre Susan, que escribió su nuera, la escritora Sigrid Nunez, que convivió con ella y con su hijo, David Rieff, durante varios años. ¿La razón? No es que Sontag aparezca en zapatillas, aparece con todas las contradicciones que aprendemos a conocer, tolerar e incluso amar, en quienes comparten nuestro espacio. Leerla fue como si me dejara entrar en su casa. La que había compartido con Leibovitz. Eso, entrar, es lo que busco haciendo una entrevista. Juzguen ustedes si Leibovitz me dejó. El caso es que, tras hora y media de conversación, me volvió a llamar. Quería preguntarme si la había entendido. Contesté que creía que sí. Y le envié un abrazo. Cuando ya corría hacia mi clase sonó de nuevo el teléfono. Uno de esos momentos en los que debes elegir qué es lo que vas a hacer mal: llegar tarde o no coger el teléfono. Descolgué: “Solo quería decirte que me ha gustado hablar contigo. Que aquí estoy. Me tienes para lo que quieras de mí”. Ay. Decir eso es casi como decirle te quiero a una persona con la que, apasionadamente, te acuestas por primera vez. Sabemos que no es verdad. Pero en ese momento lo es.

Julián Herbert

“Todos somos yonquis de algo”.

Autor de uno de los libros más brutales de la última década, Canción de tumba, este mexicano es un escritor de frontera, la arenosa donde vive (Saltillo), y las de los límites poco precisos entre el amor y el dolor, los narcos y las armas o las adicciones y la iluminación. Herbert ha contado “a imaginación partida” la vida itinerante de su madre prostituta, su adicción a la heroína, su intento de suicidio y su paternidad vocacional. En esta entrevista desvela su empeño por aprender a convivir con la soberbia.

Cuando su madre se moría, Julián Herbert (Acapulco, 1971) se sentó a su lado a limpiarla. Y a escribir. Canción de tumba (Random House) es la historia de esa madre, que se ganaba la vida como prostituta, y la suya propia de huidas y búsquedas en las adicciones. También sus poesías o cuentos son una celebración desatada y una lucha contra sí mismo, su miedo y su soberbia. “Lo malo de ser hijo de una puta es que muchos actúan como si la puta fueras tú”. Caminamos por Ciudad de México. Pide que le disculpe: él tiene que andar por el lado de la calzada. Es su instinto protector “o machista, si quieres”. En un puesto de tacos pide un sidral. No para de dar pesos a todo el que le pide. “Es parte de estar aquí. En Saltillo es distinto”. Acaba de llegar en autobús para devolverle su hijo Leo a su madre. Tiene dos hijos anteriores.“Y la hija de Sylvia, de 18 años, que he adoptado”. ¿De dónde saca fuerza para casarse cada vez?“Le tengo mucha fe a la vida de pareja”.

“Soy un huérfano cínico, ex hijo de puta que ha leído a san Juan de la Cruz: sé que la tribu no me dará palabras más puras que las vulgares de Lorenzo Santamaría para hablarle a mi hijo: Para que no me olvides, ni siquiera un momento”. ¿La vida está en esas canciones?

Son una de las grandes escuelas. Pero varía. El Gangnam Style no me dice nada. Y Bad Bunny, tampoco. Lo tradicional es lo que va quedando.

¿Hace falta que nos haga llorar?

Puede hacernos bailar. Dos o tres de Madonna. O Zorba el Griego, que tras la muerte de su hijo baila de dolor. El baile y el llanto tienen una conexión profunda.

Cuando reivindica a Santamaría, ¿crítica el esnobismo de cierta escritura?

No. Creo en el lenguaje culto. Lo que no encuentro es distancia. Mi trabajo es reducir esa distancia artificial entre la alta y la baja cultura.

¿Qué la ha creado?

Pasar la vista por encima de las cosas y no entrar en ellas. Venía caminando con el GPS. Es enloquecedor. Uno puede sentarse a mirar un mapa o caminar, pero las dos cosas a la vez…

Cuando quiso ser padre con 21 años, su madre le dijo “Ya no eres mi hijo, cabrón, no eres más que un perro rabioso”.

Mi mamá creció con un lenguaje sumamente violento. Su experiencia del mundo era la que reflejaba su lenguaje. Palabras que me resultaban habituales hace quince años ahora me parecen violentas.

¿Por ejemplo?

Cabrón. Aprendí a ser muy mal hablado desde niño, pero en mi casa no se decían obscenidades: ni referencias a partes del cuerpo ni a asuntos sexuales. Mientras me relacioné con mujeres de mi misma clase social no era un problema. Mis últimas dos parejas vienen de la clase media ilustrada. No me han impuesto un lenguaje, pero la experiencia cambia. La forma violenta del lenguaje tiene momentos de insulto y momentos en los que la costumbre hace que no se perciba como insulto.

A su madre acabó limpiándola cuando estaba “borracha de transfusiones”. ¿Hay forma de amor mayor que cuidar?

En La gravedad y la gracia, Simone Weil dice que no podemos dar a quienes amamos más de lo que nos da una obra de arte: que nos mejora la vida porque existe. Para mí ese es el sentimiento del amor: dar. Creo que los sufrimientos amorosos tienen que ver con que no podemos dejar de ser egoístas. El amor no hace sufrir. Es el egoísmo de querer que las cosas sean como tú quieres y las personas se queden y no se mueran, sometiéndose a tu voluntad. Eso no es amor. Son cosas que estorban al amor y a las que no podemos renunciar porque no somos monjes.

Acompañando a su madre durante su leucemia mielítica. Y mientras, escribía su obra maestra, Canción de tumba, a tumba abierta, como casi todo lo que hace. ¿Fue un escape? ¿Una defensa?

Creo en la experiencia radical de la escritura. No quisiera escribir de otra manera. Aunque dejé de escribir poesía cuando Leonardo aprendió a hablar: qué flojera escribir obras maestras sin parar como esos novelistas tipo Vargas Llosa.

Siempre habla de Leo, como si no tuviera tres hijos.

Nació cuando yo ya era un hombre más enfocado en la paternidad. Pero tiene 12 años. Está a punto de salir de mi marco de referencias. Adoro ser papá.

¿Cuál es el cansancio del padre?

El normal es físico: seguirlo cuando aprende a caminar. Pero lo extenuante es el asunto de las neuronas espejo: uno siempre está leyendo a los demás en cada rasgo.

¿Tiene que ver con la ausencia de un padre en su vida?

Seguramente. No sé porque no tengo esa experiencia. Mi experiencia de ser hijo está acotada a ser hijo de mi mamá.

Guadalupe, Lorena, Vicky, Juana… su madre cambiaba de nombre como las de otros cambian de peinado.

Era una experiencia de la identidad. Y la mexicanidad. Una de las formas en que se expresa el clasismo aquí es sabiendo cuántas generaciones has sido dueño de tu nombre. No lo vi hasta que jugué con eso en la novela. Los que no venimos de ningún lado, no venimos tampoco de ningún nombre.

Su nombre de prostituta, Marisela Acosta, era fijo.

Sí. El único. Mi abuelo biológico se llamaba Pedro Acosta, aunque a ella la adoptó mi abuelo Marcelino.

De sus cuatro hermanos, solo usted viajaba con ella. Y cambiaba de colegio: Acapulco, Laredo, Oaxaca. ¿Por qué?

Mis hermanos se enfadarán, pero pienso que era su consentido. O esa es la fantasía que me hago. De ella aprendí a ir por el mundo como si todas las cosas fueran tuyas.

¿Sintió también lástima por ella? ¿Vergüenza?

De niño, no. Me dio en algún momento pena verla muy borracha cuando volvía de trabajar. Su trabajo me avergonzó de mayor. Estaba muy resentido.

¿No sintió agradecimiento porque los sacara adelante?

Es que en la adolescencia te resientes con tu papá incluso si es Carlos Slim. Yo tenía además buenas herramientas para articular mi resentimiento: la pobreza, la prostitución… eso se volvió para mí un tabú. Para mi hermano mayor, que vive en Japón, sigue siéndolo.

Vivieron en un cuarto levantado con bloques de hormigón y un techo de cartón donde entraban a gatas. Escribió: “Tres años de pobreza extrema no destruyen”. ¿Qué destruye?

Esa frase hoy la veo demasiado entusiasta. Hubo huellas que surgieron después. Lo que hace sangrar las heridas, viejas o nuevas, siempre es lo mismo: el orgullo, la soberbia. Lo que me ha hecho pedazos siempre no ha sido lo que he sufrido, sino no saber administrar las recompensas de la vida. No tener espesor emocional ni una visión suficientemente generosa. Lo más destructivo ha sido, y sigue siendo, lidiar con la soberbia. Soy un hombre muy soberbio. Eso es veneno puro. Y siempre se disfraza de una cosa nueva.

De un desahucio salvó las Obras completas de Oscar Wilde y el tomo 13 de la Nueva enciclopedia temática.¿Cómo llega a leer y escribir quien no tiene nada?

No necesitas ni ser pobre ni ser rico para escribir. Va a suceder. Uno fantasea con eso, pero pienso que lo supe siempre.

Margarito J. Hernández, el último marido de su madre, le dijo que sería escritor.

Sí. Cuando mi madre me enseñó las primeras letras y logré escribir una palabra lloré. Walter Benjamin cuenta que empezamos a leer antes de saber leer: uno lee el clima, las expresiones… Antes del lenguaje ya existía una forma de leer.

¿Era buen estudiante?

Sí. Un poco el que se cree más listo de lo que es.

Margarito también le dijo que se fuera de México, que aquí era peso muerto.

Es la lectura de los periodistas: los escritores no le sirven de nada al país.

¿Era periodista?

Del tipo rancho-corrupto mexicano con una visión utilitaria y cínica. ¿De qué vas a vivir? Vas a morir de hambre. Mi hermano Jorge también creía que había que irse de México.

Y se fue a Japón.

Sí. Yo no me fui ni de Saltillo. Un poco para ir contra esa opinión.

¿Se quedó por resistencia?

Puede. Pero todo el tiempo tengo que vigilar que no sea por mi soberbia.

¿Por qué salvó las Obras completas de Oscar Wilde?

Para ir en contra de ellas. Es un gran maestro de lo que no quisiera ser. Me gusta mucho que estemos aquí donde las mesas están medio jodidas. Vivo en un edificio viejo frente a una zapatería que antes era un cine. En los años cuarenta, Edward Hopper pasó por Saltillo y pintó ese cine que veo todos los días. No es que yo viva allí por eso, pero por qué tiene que venir un tipo educado en Chicago para decirte que eso es importante y aquello otro bonito. ¿Por qué no puedes verlo tú? Si estás pensando en irte no lo ves.

Se queda, pero autocrítico.

Creo en la figura del aguafiestas. La única manera en la que pueden cumplir con su deber es yendo a una fiesta. La relación que tengo con México es intensa, pero alejada del mexicano perpetuamente enamorado de su tierra.

¿AMLO* se ha vuelto muy populista?

Hay algo que cuesta ver desde fuera y desde ciertas clases sociales que se preguntan cómo es posible que López Obrador siga teniendo tanta aceptación. Tras setenta años de gobernantes que nos han arruinado, es difícil cuestionar los errores de un tipo que lleva tres años montando un desbarajuste. No es que no haya corrupción ahora, seguro que hay mucha de la que todavía no nos hemos enterado. No es que el gobierno sea honesto. Pero sí creo que hay un cambio de dinámica respecto a la corrupción. Y ese tema no se alcanza a ver. Creo que ha habido decisiones legislativas de largo plazo —como hacer consultas—. Hacer el plebiscito ahora para él es decorativo: una manera de demostrar que tiene el poder. Pero como norma legislativa de futuro es importante. Significa que el presidente deberá enfrentarse a un control. Esas decisiones serán buenas a largo plazo. Pero lo que se ve ahora es nefastísimo. Se parece demasiado al pasado.

Se define como “hartista”: hace arte con el hartazgo.

Supongo que aprendí a ir a los extremos. Yo quiero más. De todo.

¿Le viene de la pobreza?

Seguramente. Pero, aunque sigo lidiando con esa necesidad del hartazgo, ya no lo veo como una virtud, sino como uno de mis defectos. Es una de las múltiples encarnaciones de la soberbia.

Hay mucho humor en lo que escribe.

Creo que viene de mi mamá, en el fondo sabes que todo es un poco ridículo, dramático pero chistoso. Poderte burlar de ti mismo es importante. Hay una sensibilidad que reacciona peor o mejor al ridículo. En parte viene dada por la cultura y en parte por el temperamento. Todos hemos hecho el amor en una posición ridícula. ¿No? Casi todo puede ser ridículo. Piénsalo: tú y yo no nos conocemos y estamos hablando como si nos conociéramos desde hace treinta años.

Las drogas le dieron para un libro, Cocaina. “Tu novia te quiere, pero las montañitas blancas te quieren más”.

Son un sustituto de muchas cosas: una pareja o haber crecido sin padre. Todos somos yonquis de algo.

¿Sintió la tentación de pensar que cualquier derrumbe le iba a convertir en mejor escritor?

Lo importante es la condición yonqui. No se me ha quitado. Ni se me va a quitar. Me engancharé a otras cosas. La diferencia es que ahora, cuando estoy crudo y me levanto por la mañana, tengo claro con qué tiene que ver mi sensación de resaca: con haberme burlado de alguien, con no haber controlado la ira. Son los restos de la vida emocional. He descubierto que necesito estar sobrio para poder ver esos restos y armar algo con eso. De la otra manera, la resaca es como la plastilina que llega en colores y al mezclarla se vuelve toda de color marrón y pierde los colores. Si te detienes cuando todavía existen los colores, con eso se puede construir.