Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

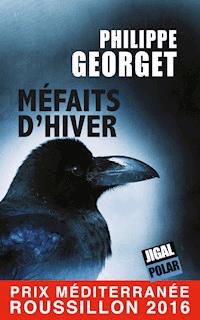

- Herausgeber: Éditions Jigal

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Lieutenant Sebag

- Sprache: Französisch

L’hiver sera rude pour Gilles Sebag, lieutenant de police à Perpignan...

Après de longs mois de doute, le policier découvre la terrible vérité : Claire le trompe, le monde s’écroule !

Alors qu’entre déprime, whiskies et insomnies, il tente de surmonter cette douloureuse épreuve, ses enquêtes le mènent inexorablement vers d’autres tragédies : une femme abattue dans un hôtel, un dépressif qui se jette du haut de son immeuble, un homme qui menace de faire exploser le quartier…

Hasard ou loi des séries, une véritable épidémie d’adultères tournant à chaque fois au drame semble en effet s’être abattue sur la ville…

Un polar saisissant autour des trahisons amoureuses qui vous tiendra en haleine jusqu’au bout !

EXTRAIT

"Il entendit comme le bruit d’une bulle qui éclate dans le sac à main de Claire.

Un SMS.

À sept heures du matin un jour de vacances scolaires.

Posé sur une commode de la salle à manger, le sac le narguait. C’était un modèle multicolore et multipoches d’une célèbre marque espagnole que les enfants avaient offert à leur mère pour son anniversaire. À l’intérieur, il y avait le téléphone, il y avait la vérité. Toute la vérité. Celle qu’il refusait de voir depuis plus de six mois."

CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE

"Un véritable coup de force, un pari osé, un pari réussi, une fois de plus. Quel auteur, quel roman !" – Black Novel

"Philippe Georget atteint sa cible avec une pointe de flèche cupidonienne empoisonnée et braque son regard sur l'humain. Méfaits d'hiver est un bon roman policier porté par une singulière justesse." – Culture Chronique

"D’une plume gouleyante, qui constitue sa tessiture syntaxique, Phillippe Georget emmène le lecteur jusqu'à la question centrale des temps modernes : « Quel est le prix de la sécurité ? » Et à cette interrogation, il laisse à chacun le soin de répondre." – Rayon Polar

"À côté d’une intrigue policière astucieuse, Philippe Georget explore avec empathie la descente aux enfers d’hommes et de femmes, qui aiment mais ne savent peut-être plus dire je t’aime, que la détresse d’une solitude redoutée pousse au bord du gouffre." - Passion Polar

À PROPOS DE L’AUTEUR

Philippe Georget est né en 1963 quelques jours après la mort de Kennedy, mais ne cherchez pas, il a un bon alibi ! Il a 20 ans quand il découvre la solidarité en participant à la construction d’une école au Nicaragua. De retour en France, il reprend des études qui le conduiront à une licence d’histoire puis une maîtrise de journalisme en 1988. Il travaille d’abord pour Radio France et Le Guide du Routard avant de se lancer dans la télévision régionale du côté d’Orléans. Il y travaille comme journaliste rédacteur, cameraman et présentateur. En 2001, il embarque femme et enfants dans son camping-car et fait le tour de la Méditerranée de Marseille à Marseille en passant par l’Italie, la Grèce, la Turquie, la Syrie, la Jordanie, la Libye et la Tunisie…. À son retour, il pose ses valises dans les environs de Perpignan. Et c’est là, en pays catalan, qu’il situe la plupart des intrigues de ses romans.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 595

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

« Le vent se lève !… Il faut tenter de vivre ! » Paul Valéry

CHAPITRE 1

Il entendit comme le bruit d’une bulle qui éclate dans le sac à main de Claire.

Un SMS.

À sept heures du matin un jour de vacances scolaires.

Posé sur une commode de la salle à manger, le sac le narguait. C’était un modèle multicolore et multipoches d’une célèbre marque espagnole que les enfants avaient offert à leur mère pour son anniversaire. À l’intérieur, il y avait le téléphone, il y avait la vérité. Toute la vérité. Celle qu’il refusait de voir depuis plus de six mois.

L’été passé, Gilles Sebag avait surpris sa femme en flagrant délit de mensonge. Il était venu un midi à son cours de gym pour l’inviter à déjeuner après sa séance, mais elle n’était pas là. Sur le moment, il ne s’était pas étonné. Mais le sourire condescendant de la prof de sport l’avait hanté toute l’après-midi. Le soir même – sans l’avoir prémédité – il avait glissé dans la conversation une question aux apparences anodines.

— Alors, ton cours de gym, c’était bien ?

— Épuisant, lui avait-elle répondu sans s’émouvoir.

Les jours suivants, d’autres signes troublants avaient accentué son inquiétude. Claire sortait beaucoup avec ses copines, plus que d’ordinaire, et il l’avait surprise parfois à être distraite pendant qu’il lui parlait. Ses pensées semblaient ailleurs. Avec un autre peut-être… Et puis elle était partie en croisière avec ses amies. Professeur au collège de Rivesaltes, elle avait plus de vacances que lui. Et cette année-là, elle avait eu pour la première fois envie d’en profiter sans lui.

Elle était revenue plus amoureuse que jamais et tous les signes qui l’avaient auparavant inquiété avaient subitement disparu. Et il avait essayé d’oublier ses doutes. Si Claire avait eu un amant, l’histoire était terminée et elle n’avait été qu’une escapade. Elle l’aimait, lui, et pas un autre. Ensemble, ils vivaient depuis vingt ans ; ensemble, ils avaient élevé deux enfants, Léo seize ans et Séverine bientôt quatorze, tous les deux magnifiques.

Il avait essayé de comprendre que l’amour ne s’accompagnait plus forcément aujourd’hui d’une fidélité éternelle. Que le désir de se voir belle dans les yeux d’un autre homme pouvait être plus fort, le désir aussi d’un autre corps, d’une autre peau, celui d’un nouvel émoi amoureux, un premier sourire, un premier rendez-vous, un premier baiser.

Il avait essayé de comprendre et il essayait encore.

Son imagination toutefois lui compliquait la tâche. Car elle n’en restait pas à un premier baiser, elle inventait la suite, avec des détails à chaque fois plus douloureux : les images crues du plaisir partagé, les soupirs et les mots de tendresse échangés dans un lit ou par téléphone, parfois peut-être derrière son dos, par SMS par exemple.

Une nouvelle bulle éclata dans le sac à main.

Son expérience de flic lui avait appris qu’il n’y avait pas aujourd’hui de meilleur confident qu’un téléphone portable. Pas de pire traître non plus.

Depuis six mois, il luttait pour ne pas espionner sa femme. C’était un pas qu’il s’était toujours interdit de franchir. D’autant qu’il se trompait peut-être. Son chef et ses collègues louaient chaque jour son flair légendaire. Mais pour une fois, il avait pu se fourvoyer, s’emmêler les pinceaux avec les sentiments, l’amour trop fort et cette jalousie qui avait fleuri en lui comme un cancer. Trop d’affect, trop de proximité, son intuition avait pu dérailler. C’était plus facile de se laisser guider froidement par elle dans une enquête policière.

Froidement ?

L’adverbe ne convenait pas. Il ne menait jamais une enquête froidement. Bien au contraire, il y mettait toujours du sentiment. Et c’était cette empathie, pour les victimes comme pour les coupables d’ailleurs, qui faisait de lui un bon flic. Non, il ne se trompait pas : Claire avait eu un amant. Peut-être en avait-elle encore un, ou du moins gardait-elle avec lui un contact lointain.

Il en avait assez de toutes ces questions !

Il s’approcha du sac ouvert. Le téléphone n’était pas dans une poche mais reposait simplement au sommet d’un incroyable fatras de femme. Une petite lumière clignotait sur son côté droit, elle lui lançait des œillades vulgaires, telle une prostituée bulgare sur un trottoir de La Jonquère.

Il tendit la main puis se ravisa.

À quoi bon ?

Claire était en vacances d’hiver, elle dormait dans leur chambre. Les enfants, eux non plus, n’avaient pas encore bougé. Dans quelques jours, ce serait Noël, pourquoi tout gâcher maintenant ? Il s’était promis quelques semaines auparavant que s’il n’avait toujours pas réussi à se reprendre après la nouvelle année, il serait temps alors de crever l’abcès. De parler enfin avec Claire et de lever les derniers doutes. Pour le meilleur ou pour le pire.

Mais la lumière clignotait toujours.

Et puis merde à la fin !

Il s’empara du téléphone et, de son index droit, en réveilla l’écran. Il y avait bien des SMS. Deux. Il appuya sur l’icône. Un prénom s’afficha. Inconnu de lui. Il appuya encore et lut les deux messages. Il n’y eut plus de doute possible.

Il sentit comme une déchirure dans son ventre, une fissure dans sa vie. Le monde venait de s’écrouler.

CHAPITRE 2

Christine ouvrit la fenêtre de la chambre et alluma une cigarette. Éric la lui avait laissée avant de partir. Il lui avait donné son briquet également. C’était un homme attentionné. Amoureux ? Non. Et c’était mieux ainsi.

Elle aspira une longue bouffée en jetant un regard en bas vers la rue de la Poissonnerie. C’était une voie étroite et désertée, comme la plupart des ruelles du centre ancien de Perpignan. La cigarette chauffait son corps, son esprit, elle prolongeait le plaisir éprouvé quelques minutes auparavant. Un plaisir intense au parfum troublant d’interdit.

Elle rajusta ses lunettes sur son nez. Elle ne les quittait jamais, même pour faire l’amour. Au début, Éric avait essayé de les lui enlever mais il avait dû renoncer. Elle se sentait trop nue sans ses montures. Il n’y avait qu’avec Stéphane qu’elle acceptait de les ôter. Parfois, parfois seulement. À l’évocation de son mari, elle sentit sa bouche se contracter et glisser sur la gauche. Une grimace nouvelle qu’elle ne maîtrisait pas. Éric le lui avait fait remarquer récemment.

Elle releva la tête. Deux mètres seulement la séparaient des fenêtres de la façade opposée. Elle avait remis son chemisier mais ne portait toujours que sa culotte. La rambarde de la fenêtre heureusement la dissimulait aux regards indiscrets. Si tant est qu’il y en eût : aucune vie ne s’était encore manifestée derrière les vitres crasseuses des immeubles d’en face.

Elle tira une nouvelle bouffée et les bribes d’une chanson remontèrent du fond de sa mémoire. Charles Dumont, crut-elle se souvenir. Elle fredonna :

« Ta cigarette après l’amour

Je la regarde à contre-jour

Déjà tu reprends ton visage

Tes habitudes et ton âge. »

Elle posa un pouce sur son front et massa l’espace entre ses sourcils. Deux rides verticales se creusaient à cet endroit. Apparues très tôt, elles menaçaient maintenant de séparer son front en deux parties égales.

« Ta cigarette après l’amour

S’est consumée à contre-amour »

Dieu que ces instants étaient exquis. Une cure de jouvence inattendue. Jamais elle n’aurait imaginé connaître de nouveau cette sensation. Son index glissa sur ses pattes d’oie puis sur les petits plis autour de sa bouche. Sa peau se desséchait inexorablement malgré les soins, les crèmes et les séances chez l’esthéticienne.

Mais depuis quelques semaines, elle rajeunissait dans son âme. Elle retrouvait ses vingt ans.

Christine avait rencontré Éric à son cours de yoga. Elle n’avait ressenti aucune attirance particulière mais elle avait tout de suite perçu l’étincelle dans ses yeux à lui. Flattée de se sentir ainsi désirée, elle avait aimé le croiser à chaque cours. Il s’était mis à lui sourire, à la saluer gentiment, il avait même tenté d’échanger quelques mots. Au début, elle était restée sur la réserve. Ce genre d’histoire ne lui convenait pas – ne lui convenait plus – alors pourquoi céder maintenant ? Pourquoi lui dire oui après avoir tant de fois dit non depuis dix-huit ans ? Elle avait pourtant fini par le faire. Sans doute parce qu’elle se sentait vieillir… Peut-être aussi parce qu’Éric avait su se montrer patient, qu’il avait trouvé les mots justes… Le bon type au bon moment. Il avait réussi à vaincre ses défenses les unes après les autres.

Jusqu’à cette chambre…

La cigarette arrivait à son terme. Il lui fallait partir. Il était déjà plus de 14 heures. Elle écrasa le mégot sur le rebord de la fenêtre avant de le jeter dans la rue. Puis elle referma la vitre et réajusta les rideaux gris. Les effluves salés-sucrés de leurs étreintes flottaient encore dans la pièce. Elle ramassa ses bas noirs et s’assit sur le lit pour les enfiler. Ses cuisses se souvenaient encore des caresses d’Éric, sur et sous le nylon.

Elle chercha sa jupe. Où pouvait-elle bien être ? Elle attrapa le dessus-de-lit pour le secouer. Le vêtement, froissé parce que trop vite enlevé, tomba sur la moquette. Elle le remit par-dessus ses bas et lissa de sa main le tissu pour lui rendre un aspect plus convenable. Ensuite, elle ne put s’empêcher de plier le dessus-de-lit et de le poser sur les draps emmêlés.

Elle aimait cette petite chambre aux murs bleus dépouillés.

La première fois qu’ils y étaient venus, c’était à la mi-octobre. Elle tremblait de tous ses membres et n’avait pas réussi à se détendre. Mais elle avait aimé sentir Éric explorer son corps. Il l’avait fait avec son souffle d’abord. Dans ce domaine aussi, il s’était montré patient. Et leurs rencontres avaient chaque fois gagné en intensité.

Non, elle n’avait pas rajeuni, elle n’avait pas vingt ans, elle en avait bien quarante-sept et ce n’était pas le corps d’une jeune femme qui jouissait mais bien celui d’une femme mûre, épanouie de sensations nouvelles dans les bras d’un amant attentif et expérimenté. Elle n’avait jamais connu ça, même lors de ce qu’elle avait toujours considéré comme une erreur de jeunesse. C’était juste après la naissance de Maxime. Non, elle n’avait jamais connu ça et ne le connaîtrait sans doute plus. C’était là tout le sel de cette aventure qui aurait un jour une fin.

Forcément.

Il avait sa vie, elle avait la sienne. Il n’était question – ni pour lui, ni pour elle – de remettre en cause ce qu’ils avaient bâti chacun de leur côté.

Elle frissonna et sa bouche dessina de nouveau la grimace.

Avant de quitter cette chambre, l’inquiétude s’emparait toujours d’elle. La vie allait reprendre son cours normal jusqu’à la prochaine fois. Angoissée durant les premiers temps de sa liaison, Christine avait appris à réendosser de plus en plus facilement ses habits de mère de famille et de femme au foyer. À retrouver ses habitudes.

Comme si de rien n’était.

Elle avait cru qu’elle serait mal à l’aise dans le mensonge et la dissimulation. Il n’en avait rien été. Elle avait honte de le reconnaître mais elle y trouvait même un certain plaisir. Elle puisait une force nouvelle dans cette situation. Elle avait tellement vécu pour les autres jusqu’ici… Pour son fils, pour son mari. Aujourd’hui, elle se sentait vivante. Oui, vivante. Enfin ! Son existence était devenue plus riche et plus intense. Son bonheur plus grand.

Y compris son bonheur conjugal.

Elle se sentait mieux dans sa tête, dans sa peau, dans son corps. Elle chantonnait à la maison. Pour la plus grande joie de Stéphane. Il semblait de nouveau amoureux d’elle, fier de retrouver chaque soir à la maison une épouse rayonnante.

Le pauvre, s’il savait…

Son inquiétude monta d’un cran et vira même à la peur. Un bruit dans l’escalier. Comme des pas précipités.

Elle voulut évacuer ces pensées maussades. Ce qui était fait était fait, il serait vain de laisser de la place aux remords. Ils ne changeraient rien, ne feraient que lui gâcher le plaisir. Pas vu, pas pris. Tant que Stéphane ne savait rien, elle ne faisait de mal à personne.

Mais elle connaissait son mari. Il était jaloux et capable de brutalité. Qu’arriverait-il s’il découvrait un jour la vérité ?

La réponse lui vint dans un fracas de porte. Ouverte brutalement, elle heurta le mur avec violence. C’est bête, il y aura une marque sur le mur bleu, se dit-elle.

L’homme qui pénétra dans la chambre avait l’air décidé. Il la regarda, il regarda le lit, et son visage se tordit de colère et de haine. Il ne posa pas de question se contentant de relever lentement sa carabine.

Christine ne vit pas l’arme, elle n’entendit pas le coup de feu. Ses lèvres dessinèrent un « mon amour » qui ne sortit jamais de sa bouche. Elle était déjà morte.

CHAPITRE 3

Éclairée par la lumière caressante de l’hiver, la plaine du Roussillon étirait villages, vignes et vergers jusqu’à la mer. Le souffle austère de la tramontane rugissait autour de la chapelle Sant Martì, cherchant un corps à saisir. Gilles s’appuyait sur les murs ancestraux et contemplait le paysage à ses pieds. Il aimait ce bout de terre, cet entre-deux de France et d’Espagne – ni tout à fait l’un, ni tout à fait l’autre –, un monde à part en vérité. Depuis sept années qu’il vivait ici, immigré volontaire, il avait appris à apprécier l’âme et le cœur de ce pays catalan, chaleureux et fier, forgé par les frontières et l’exil, sculpté par les câlineries du soleil et les affronts du vent.

Après sa discussion avec Claire, Sebag s’était réfugié sur cette butte insolite, à cinq cent douze mètres au-dessus de la mer et des hommes. Il avait gravi en marchant le sentier jusqu’à l’ermitage silencieux. Pas la force de courir, cette fois-ci. Le souffle lui manquait, il ne savait plus respirer.

Son téléphone bourdonna dans une pochette de son sac à dos. Cinq sonneries, un court silence et un bip. Un message audio venait de s’ajouter au SMS qu’il avait déjà reçu. Il y avait une urgence au commissariat.

Il s’en foutait.

Il ne pouvait à cet instant y avoir pour lui d’autre priorité que de reprendre ses esprits. Depuis des heures, il attendait là. Il avait perdu la notion du temps. Il perdait pied en revivant sans cesse les minutes qui avaient ébranlé sa vie.

En entrant dans la chambre à coucher, il avait tiré doucement le rideau. La lumière orangée des lampadaires de la rue avait inondé la pièce. Il s’était approché du lit. La couette recouvrait entièrement le corps de Claire. Ne dépassait du drap que la chevelure brune et ondoyante. Il s’était assis sur le bord du matelas et avait passé la main dans la crinière.

Claire s’était réveillée lentement. Elle avait tourné la tête et ses yeux avaient papilloté plusieurs fois avant de plonger dans le regard fixe et infiniment triste de son mari.

— Que se passe-t-il ?

— Je t’aime.

Elle lui sourit avec tendresse.

— Et c’est si grave que ça ?

Il lui tendit son téléphone. Le moment tant attendu et tellement redouté venait d’arriver.

Enfin.

Déjà.

Il ferma les yeux quelques secondes puis les rouvrit. Claire avait lu les messages et son sourire s’était figé. Elle hocha la tête avec résignation.

— Il fallait bien que tu l’apprennes… Tu t’en doutais, n’est-ce pas ?

Elle se redressa dans le lit, jeta au loin le portable et prit les mains de Gilles dans les siennes.

— Moi aussi, je t’aime. Tu es l’homme de ma vie. Je n’aime que toi.

Cette déclaration glissa sur lui sans l’émouvoir. Les mots qu’il avait découverts dans le téléphone l’avaient rendu imperméable.

— Ne me dis pas que tu ne l’as pas aimé, lui !

— Ce n’était pas pareil, tu ne peux pas comparer.

Gilles avait la curieuse impression de s’être dédoublé. À la fois acteur et spectateur d’un mauvais film. Un très mauvais film. Aux dialogues tellement banals. Il aurait aimé pouvoir changer de chaîne.

— Alors pourquoi ?

Il ne reconnut pas sa propre voix. Elle était morne. Caverneuse. Étrangère.

— Je ne sais pas, répondit-elle après un long silence. Franchement, je ne sais pas.

— C’est un peu court…

— C’est vrai. Mais que dire qui ne te fasse pas mal ? J’en ai eu envie, j’en ai eu besoin. C’est une histoire d’amitié qui est allée trop loin.

Fallait-il en savoir plus, se demanda Gilles. La vérité serait forcément douloureuse. Mais le silence davantage encore. Les questions fusèrent malgré lui.

— C’est qui ?

— Un ancien collègue. Simon. Un prof d’histoire géo.

— C’est fini ?

— Oui. Depuis la mi-juillet. Il est parti.

— Ça a duré longtemps ?

— Quatre mois à peine.

Il se pinça les lèvres. Elles devinrent blanches.

— « Quatre mois » et « à peine », ça ne va pas ensemble.

— Sans doute…

Gilles attendit la suite. Technique de base de l’interrogatoire. Quand on était flic, on l’était pour tout, pour tous, tout le temps.

— Il vivait avec sa famille à Toulouse mais sa femme est basque et souhaitait rentrer au pays auprès de ses parents malades. Elle est infirmière et a obtenu facilement sa mutation. Il devait la rejoindre, être muté lui aussi, mais il s’est produit une erreur stupide au sein du rectorat. Quelqu’un a confondu les Pyrénées-Atlantiques avec les Pyrénées-Orientales et il s’est retrouvé ici. Loin de sa femme et de ses enfants.

— Parce qu’il a des enfants ?

— Trois. Deux garçons et…

Il posa sa main sur la bouche de Claire.

— Pas ça ! Je ne peux pas… Je m’en fous finalement.

— Tu m’as demandé, je te réponds. Je répondrai à toutes tes questions avec sincérité.

— Raconte-moi le reste, l’essentiel.

— Comme tu veux… Simon est arrivé à la rentrée dernière. Il se sentait seul ici, loin des siens. On a très vite sympathisé. Je n’ai pas compris tout de suite ce qui se passait. J’ai d’abord cru à une simple relation d’amitié…

— D’habitude, tu me parles de tes amis, hommes ou femmes.

— C’est vrai. Et je ne t’ai jamais parlé de lui. Sans doute que je me suis menti à moi-même. Nous avons commencé par déjeuner régulièrement ensemble, puis nous avons dîné et…

Elle préféra s’arrêter.

— Tu l’as aimé ? demanda-t-il à nouveau.

Claire sentait que chaque mot pouvait être une lame empoisonnée.

— D’une certaine façon… Mais pas comme toi. Jamais. Je te l’ai dit, tu es l’homme de ma vie. Tu ne dois pas avoir de doute là-dessus. Moi, je n’en ai jamais eu.

— Tout est fini depuis qu’il est parti ?

— Oui. On ne s’est pas revus. Mais on s’écrit de temps en temps. C’est redevenu une relation d’amitié.

— Une relation d’amitié ? grimaça-t-il en désignant le téléphone d’un coup sec du menton.

Un mot dans le texto l’avait giflé plus que tous les autres.

— Pour moi, ce n’est plus que de l’amitié. En ce qui le concerne, je ne sais pas et je ne veux pas le savoir.

— Tu as eu de la peine lorsqu’il est parti ?

— Oui et non. Un peu de tristesse mais du soulagement aussi. J’avais envie de retrouver une vie plus simple. Notre vie d’avant.

— Notre vie d’avant… répéta-t-il.

Il retira ses mains de celles de sa femme. Comme si cela pouvait être si simple ! Il comprenait seulement maintenant pourquoi il avait eu tant de mal à se faire à l’idée que Claire puisse le tromper. Malgré ses belles idées, sa volonté de tolérance et de compréhension, il considérait au plus profond de lui la fidélité comme une virginité. Quand on l’avait perdue, c’était pour toujours. Cette vie d’avant n’existait plus.

— Tu ne m’avais jamais trompé avant lui ?

— Non jamais, Gilles, je te le jure.

Elle voulut reprendre ses mains dans les siennes mais il le lui refusa.

— S’il n’était pas parti, ça aurait continué ?

— Je ne sais pas, je ne pense pas… Simon ne restait qu’un an, il devait partir, il en a toujours été ainsi. Je crois que c’est pour ça justement que… que j’ai craqué. Parce que cette histoire avait une fin avant même de commencer. Ce n’était qu’une parenthèse, Gilles.

— Une parenthèse… Une tendre parenthèse ?

— Oui.

Une larme coula sur la joue de Claire.

— Pardonne-moi. Si je veux être sincère, je ne peux pas dire autre chose.

Elle posa ses mains sur le visage de son mari et l’approcha du sien.

— Je t’aime, Gilles. Je t’aime, je t’aime, je t’aime.

Il regarda la larme tomber sur la couette. Une couette qu’elle avait achetée récemment. Noire et blanche avec des mots en gris écrits les uns sous les autres. You And Me, Today, Tomorrow, For Ever. Il se dégagea de l’étreinte et se leva.

— Je t’aime, je t’aime, je t’aime ! s’écria-t-elle. Cette histoire est terminée. Terminée !

Son téléphone sonna encore. Il se frotta les yeux et se leva. La tête lui tournait, il s’appuya sur un rocher.

Après l’explication avec Claire, il avait éprouvé le besoin soudain de prendre l’air et avait quitté la chambre pendant que sa femme continuait de lui clamer son amour. Il était sorti sans claquer la porte. À quoi bon les cris et les bruits ? Ils pouvaient apaiser la colère, pas le chagrin.

Il était monté dans sa voiture et avait démarré. Dans sa tête résonnaient encore les mots de Claire : « Cette histoire est terminée ! » Comment pouvait-elle être terminée alors que, pour lui, elle ne faisait que commencer ?

CHAPITRE 4

Les rideaux de fer des magasins abandonnés gémissaient sous le fouet de la tramontane. Dans le centre-ville de Perpignan, une boutique sur quatre restait obstinément fermée et la rue des Augustins, depuis quelques mois, faisait péter les statistiques : ici on était plus près d’un magasin sur deux. Devant les vitrines vides et les volets métalliques décorés d’accablants graffitis, les chalands égarés fuyaient aussi rapidement qu’un auditeur de France Musique face à un pot-pourri des œuvres les plus poétiques de Florent Pagny.

— C’est sinistre ici.

Jacques Molina, lieutenant de police au commissariat de Perpignan, alluma une cigarette et releva le col de son blouson.

— Et on se pèle grave.

Son collègue, le lieutenant François Ménard, leva la tête vers le ciel bleu. La façade ocre terne de l’Hôtel du Gecko baignait dans l’ombre froide mais le soleil, aimable, accordait une illusion de printemps à son toit de tuiles rouges.

— Toujours pas de nouvelles de Gilles ?

Molina consulta son portable.

— Toujours pas, non.

— Il exagère…

Ménard sortit les mains de son imper et les frotta l’une contre l’autre.

— Ne me dis pas qu’avec ce temps, il déserte le boulot pour courir sur les sentiers.

Molina sourit :

— Quand il a des fourmis dans les jambes, Gilles est capable de galoper dans la tourmente. Mais d’ordinaire, lorsqu’il fait ça sur son temps de service, il emporte son téléphone et il reste joignable. Là, ça fait un message et deux SMS que je lui laisse et aucun signe de vie.

— Il doit être dans un secteur où le portable ne passe pas.

— Tttt… Depuis qu’il court en pays catalan, il connaît tous les coins du département et il ne s’aventurerait pas un jour de boulot dans un secteur sans relais.

— Alors, sa batterie est probablement à plat ! Non, franchement, il abuse. Déjà, il ne vient pas de la matinée et en plus il ne répond pas aux urgences. Il a de la chance d’être dans les petits papiers du patron…

Molina aurait bien aimé défendre son coéquipier mais là, il était à court d’argument. Il se contenta de tirer sur sa cigarette. Ménard regarda sa montre.

— 14 h 45 ! C’était bien la peine de se presser autant si c’est pour poireauter ici.

— J’finis ma clope et on y va.

Une demi-heure plus tôt, un coup de téléphone du commissariat avait interrompu leur déjeuner. Après avoir entendu des coups de feu, le gérant de l’Hôtel du Gecko avait découvert une femme morte dans une des chambres de son établissement. Les deux lieutenants avaient quitté précipitamment le restaurant sans prendre le temps de boire leur café. Leurs collègues de la police scientifique travaillaient déjà sur place mais eux attendaient dans la rue devant l’hôtel l’arrivée – hypothétique – d’un troisième policier, le lieutenant Gilles Sebag, aux abonnés absents depuis le matin.

Ménard loucha sur la cigarette de Molina, presque entièrement consumée.

— On y va ?

Molina savait que Sebag accordait une importance extrême aux premiers instants d’une enquête. Les premières constatations, les regards, les premiers interrogatoires, les hésitations, l’émotion, les silences et la peur. « Il flotte dans l’air à ce moment des vérités indicibles », avait coutume de dire Gilles. « Si on ne les saisit pas là, on ne les saisira plus jamais. » Sceptique au départ, Jacques avait fini par se convaincre de la justesse de cette idée. Mais il ne jugea pas opportun d’en parler maintenant à Ménard. Lui rappeler ces propos, c’était aussi lui avouer qu’à son avis, seul Gilles était capable de saisir cette vérité. Ce qui ne serait pas de nature à tempérer sa mauvaise humeur.

Ménard passa une main énervée dans ses cheveux taillés en brosse.

— On y va ? insista-t-il.

Molina rejeta une dernière bouffée. Puis il écrasa son mégot sur le bitume.

— Fais chier ! Ouais, on y va.

Les deux inspecteurs gravirent les trois marches qui menaient dans le hall. Ils avaient à peu près la même taille mais Ménard était plutôt mince tandis que Molina avait conservé de ses années de rugby au poste de deuxième ligne une silhouette massive. Avec le temps, elle avait même pris en gras ce qu’elle avait perdu en muscle. D’un même signe de tête, ils saluèrent le policier en tenue qui barrait l’accès à l’escalier.

L’Hôtel du Gecko était un établissement correct mais passablement défraîchi. Des photos en noir et blanc du Perpignan début XXe siècle décoraient une tapisserie d’un vert délavé. Les cadres semblaient avoir été accrochés au hasard, sans aucun souci d’esthétisme. Dans ce décor, le vieil homme dégarni appuyé sur le comptoir de la réception ne dépareillait nullement.

— Quelle chambre ? interrogea Molina sans préambule.

— Chambre 34, au troisième étage, répondit le vieux d’une voix sans timbre. À gauche en haut de l’escalier.

— Il n’y a pas d’ascenseur ?

Le papy soupira en haussant légèrement ses épaules voûtées. François Ménard sortit un petit carnet de la poche de son blouson.

— Bonjour, monsieur. Vous vous appelez… ?

— Jordi Estève, inspecteur. Je suis le propriétaire de cet hôtel depuis 1975.

Molina ricana.

— Vous auriez pu changer au moins une fois le papier peint !

— Nous le refaisons régulièrement, s’offusqua l’hôtelier. Malheureusement, le bâtiment est humide – une malfaçon d’origine – et ils ne tiennent jamais le coup bien longtemps. Et comme la clientèle se fait rare ces derniers temps…

— Ceci explique cela.

— Et réciproquement.

Ménard toussota. Ces digressions l’agaçaient.

— C’est vous qui avez appelé le commissariat ?

— Tout à fait.

— Racontez-nous ce qui s’est passé exactement.

Le vieux Jordi caressa son front de sa paume rêche. Le haut de son crâne se constellait des mêmes taches rousses que le dos de sa main. Molina se rappela l’été soixante-quinze lorsque le verger de son oncle de Vinça avait été touché par la tavelure noire du pêcher. En quelques jours, fruits et feuilles s’étaient étoilés de stigmates semblables. Toute une récolte partie à la benne, une catastrophe. Jacques n’était encore qu’un enfant et c’était, il s’en souvenait très bien, la première fois qu’il avait vu un adulte pleurer. Impressionnant. Il en était resté marqué. Une tavelure dans sa mémoire.

— J’étais aux toilettes quand j’ai entendu le coup de feu, expliqua l’hôtelier. Je suis sorti aussi vite que j’ai pu et j’ai vu redescendre un homme comme une furie. Il tenait un long carton contre son flanc. Je pense que c’était une carabine. Il m’a vu mais il ne s’est pas arrêté. J’ai eu très peur.

Ménard prenait des notes sur son carnet.

— Comment était cet homme ?

— Disons… la cinquantaine. Assez grand, pas gros mais un peu épais. Des cheveux assez longs, clairs et encore assez fournis.

Ménard leva son crayon.

— Ça veut dire quoi « un peu épais » ?

— Disons… qu’il avait un peu de ventre et qu’il était large, assez large d’épaules même, mais on sentait bien qu’il n’y avait pas autant de muscles dessous que chez votre collègue, là.

Molina le gratifia d’un signe de tête en guise de remerciement.

— Pour autant, on ne peut pas dire qu’il était gros, précisa encore le proprio.

— Et vous ne l’aviez jamais vu avant ? poursuivit Ménard.

— Jamais. Enfin, je ne crois pas.

— Vous pourriez le reconnaître ?

— Je pense…

— Quand l’homme est sorti, qu’avez-vous fait ?

— Ben je suis monté au troisième, chambre 34.

— Pourquoi cette chambre, précisément ?

Les yeux de Molina et ceux du vieil homme se croisèrent et se comprirent.

— Disons… qu’il n’y avait pas beaucoup d’autres clients à cette heure-là, éluda l’hôtelier. D’ailleurs, quelle que soit l’heure, nous n’avons pas beaucoup de clients…

— Et qu’avez-vous trouvé là-haut ?

Jordi Estève hésita. Il n’avait pas envie de se souvenir.

— Euh… Vous avez des collègues sur place, ils pourront vous dire. Et puis, vous le verrez vous-mêmes si vous montez.

François Ménard posa son stylo et fixa le patron du Gecko.

— J’aimerais quand même que vous me racontiez, monsieur Estève…

Le vieux respira un grand coup.

— La dame était assise. Il y avait du sang sur son chemisier. Je me suis approché mais j’ai compris très vite qu’elle était morte. Je suis redescendu à la réception pour vous téléphoner.

— Elle occupait seule cette chambre ?

— Non. Elle était venue avec son… ami.

Nouvel échange de regard entre l’hôtelier et Molina.

— Mais il n’était plus là au moment du drame ?

— Non, je l’avais vu sortir une dizaine de minutes auparavant.

Ménard souligna d’un trait les derniers mots qu’il venait d’écrire.

— Qui occupait cette chambre 34 ? Vous avez le nom de ce couple ?

L’hôtelier tourna son vieux registre vers les policiers et, d’un doigt rabougri par l’arthrose, il indiqua une ligne précise où un nom était noté à l’encre bleue.

— Monsieur et madame Durand.

— Durand… Vous êtes sûr ? tiqua le lieutenant.

— C’est ce qu’ils m’ont dit… Mais, comme vous le savez, nous ne sommes plus tenus d’exiger les papiers de nos clients.

— Ils ont réglé la note ?

— Oui. Le monsieur l’a fait en partant.

— Vous avez un reçu de carte bleue ?

— Le monsieur a payé en liquide.

Ménard fit la moue. Il mouilla un doigt pour tourner une page de son carnet.

— Ils étaient là depuis plusieurs jours ? C’étaient des touristes ?

Les lèvres sèches du vieux s’étirèrent. Son sourire découvrit une rangée de dents bien alignées mais gâtées.

— Le monsieur réglait toujours en liquide.

— C’était donc des habitués…

Molina posa ses grosses mains sur le comptoir et pianota sur le faux marbre.

— Ils venaient deux fois par semaine en général, précisa le vieux Jordi. Le mardi et le jeudi.

Ménard nota encore ces renseignements soigneusement. Molina soupira et décida d’accélérer l’entretien.

— Ils arrivaient le midi et ne restaient jamais la nuit, n’est-ce pas ?

— Je n’espionne pas mes clients, répliqua le vieux. Ils payaient toujours pour la nuit.

— Mais ils n’avaient pas de bagages, ne prenaient jamais de petits déjeuners et vous ne les avez jamais vus le matin, c’est ça ?

Jordi Estève baissa les yeux comme s’il se sentait coupable de quelque chose.

— C’est exact.

— Certains touristes ont des mœurs étranges, railla Molina.

Ménard leva son stylo.

— Tu ne crois pas…

— Non, je ne crois pas, j’en suis sûr ! Un couple adultère, c’est évident depuis le début.

— Il faut parfois se méfier des évidences. Ton ami Gilles le dit souvent, non ?

— C’est vrai. Pour autant, il n’a jamais remis en cause les lois universelles de la gravitation : un couple qui se retrouve dans un hôtel minable entre midi et deux ne fait pas de tourisme, il baise. Un point, c’est tout. Libre à toi, si tu veux, de croire encore au père Noël mais j’aimerais autant que ce soit en dehors des heures de service.

Jordi Estève leva un doigt outré, son visage virait au rouge. Mais dans une discussion, comme autrefois sur un terrain de rugby, on n’arrêtait pas facilement Jacques Molina une fois qu’il était lancé.

— Oui, je sais, mon vieux Jordi… Tu n’apprécies pas que je dise que ton hôtel est minable. Excuse-moi mais je suis du genre à appeler un chat un chat.

— Nous avons eu notre heure de gloire ! gémit l’hôtelier.

— Je veux bien te croire mais ça, c’était avant, comme on dit. Avant la guerre. Reste à savoir laquelle !

Molina attrapa le doigt toujours levé du patron et le posa sur le comptoir.

— Repos, soldat ! Autre chose à nous signaler, mon cher Jordi ? Je veux dire autre chose d’utile pour notre enquête ?

— Là comme ça, je ne vois pas pour l’instant.

D’un mouvement de menton, Molina désigna l’escalier avant de se tourner vers Ménard.

— Tu montes, chéri ?

Sans attendre de réponse, Molina s’engouffra dans l’escalier.

— Stop, Jacques. Tu fais quoi là ?

Elsa Moulin, la nouvelle responsable de l’équipe de la police scientifique, se précipita sur Molina pour l’empêcher d’entrer dans la chambre 34. Elle enleva son masque et posa sa main gantée de plastique sur la large poitrine de son collègue.

— T’es fou ? On n’a pas fini, tu vas nous bousiller la scène du crime !

— T’énerve pas, nina… Je n’allais pas rentrer comme ça, j’ai l’habitude. J’te rappelle que j’étais dans la police bien avant que t’aies tes premières règles. File-moi des sur-chaussures et des gants et ça ira. Tu sais qu’on aime bien jeter un coup d’œil tout de suite sur les scènes de crime.

Elsa regarda derrière Jacques et vit arriver François Ménard dans le couloir de ce troisième étage.

— Gilles n’est pas avec vous ?

— Disparu corps et biens.

— Il travaille aujourd’hui pourtant, non ?

— Théoriquement.

Elle rebroussa chemin dans la chambre et revint avec un carton contenant des kits complets. Molina en sortit une paire de gants et de sur-chaussures en plastique qu’il enfila.

— Tu mets la charlotte aussi, insista Elsa.

— Tu fais chier, j’ai horreur de ces trucs-là. On a l’air con avec.

— Y’a pas la télé et t’as personne à draguer ici, alors on s’en fout si t’as l’air con.

— Personne à draguer, personne à draguer… C’est vite dit.

Il la contempla avec un sourire enjôleur. Elle portait la tenue habituelle des flics de la Scientifique, une combinaison blanche qui la couvrait des pieds jusqu’à la tête. Il lui replaça doucement le masque devant la bouche.

— Je crois qu’un fantasme est en train de naître. Je ne sais pas si c’est toi ou la tenue seulement…

La jeune femme posa ses poings sur ses hanches et le regarda avec compassion.

— Tu sais que tu me fais le coup à chaque fois ! Tu deviens sénile ou quoi ?

— Et tu me réponds quoi ? répliqua Molina sans se démonter.

— Que si c’est la tenue qui t’excite, je peux t’arranger le coup pour ta prochaine conquête mais que si c’est moi, un conseil : oublie tout de suite.

— Je sais bien que tu as toujours eu une préférence pour Gilles, fit-il en jouant l’homme déçu. Mais cet amour est sans issue, ma belle, tu le sais bien. Gilles est un homme marié et un mari fidèle… Deux défauts que je n’ai pas. Ou plutôt… un que je n’ai plus et un que je n’ai jamais vraiment eu !

— Charmant… Ça donne vraiment envie. Excuse-moi, j’ai du boulot !

Elle retourna vers la salle de bains. Son jeune adjoint n’avait pas cessé de s’affairer dans la chambre. Molina enfila la charlotte en soupirant puis se tourna vers Ménard.

— Tu veux une tenue aussi ?

— Non, je préfère rester là. Je vais observer depuis la porte.

— Règlement, règlement… On ne te changera jamais toi ! Les mecs du Nord, vous êtes vraiment trop sérieux.

— Je ne suis pas du Nord !

— Je sais, tu es de Picardie, capitale Amiens ! Tu me l’as assez répété. Vu d’ici, c’est pareil. Pour nous, les Catalans, une fois Salses passé, c’est déjà le Grand Nord.

— Il n’y a pas que moi qui me répète ! Combien de fois je l’ai entendue, celle-ci ! De la part d’un mec comme Llach, je veux bien. Lui, c’est un vrai, un authentique, mais toi, tu ne parles même pas catalan…

Molina grommela :

— Je le comprends et ça me suffit.

S’il était fier du coin de France où il avait grandi, Jacques se moquait souvent des militants de l’identité catalane, tel leur collègue Joan Llach. Il avait toujours considéré qu’apprendre la langue de ses aïeux était une perte de temps et d’énergie : à l’heure de la mondialisation, seul l’anglais comptait. Pour ne plus rester l’un des départements les plus pauvres de France, les Pyrénées-Orientales devaient s’ouvrir au monde et non se replier sur une identité catalane trop restrictive. Question de survie !

— Tout est là, lui cria Elsa depuis la salle de bains.

Elle tenait dans ses mains gantées un sac plastique contenant un préservatif usagé soigneusement noué à une extrémité.

— Il l’avait jeté dans la poubelle.

— Dans la poubelle ? Beurk…

— Parce que t’en fais quoi, toi ? Tu les mets dans les chiottes ?

— Évidemment !

— Tu sais que c’est du latex et que c’est imputrescible. Ce n’est pas bon pour l’environnement et ça peut boucher ta tuyauterie.

— Tu m’en diras tant… Je te promets que chez toi, je les mettrai à la poubelle.

— Je ne te savais pas si religieux…

— Pardon ?

— Tu crois aux miracles apparemment !

Molina sourit. Il appréciait ce ping-pong verbal avec sa jeune et jolie collègue. Il avait conscience toutefois d’être sur une corde raide car il avait l’art d’agacer les gens. Un talent inné qu’il avait pris plaisir à cultiver.

— Sinon, tu peux me dire quoi sur cette affaire ?

D’un mouvement de menton, elle montra le corps sans vie.

— Elle a été tuée sur le coup. Une seule balle a été tirée, du 22 Long Rifle à mon avis. Le tireur est à peine entré dans la chambre et il a probablement fait feu tout de suite. Il n’y a pas eu de questions, pas de dialogue. Le gars savait parfaitement ce qu’il faisait… Et ce qu’elle avait fait !

— L’affaire te semble aussi limpide qu’à moi.

Molina jeta un regard rapide vers François Ménard qui suivait leur échange depuis le seuil de la chambre.

— Drame de la jalousie… Mettons la main sur le mari et elle sera résolue !

— Dans son sac à main, là sur la table, tu trouveras entre autres choses, son portable et son portefeuille. Elle s’appelait Christine Abad, née Lipart. Son mari se prénomme Stéphane. Elle avait quarante-sept ans et habitait Pollestres. Il y a aussi une photo. Ils sont trois dessus : elle, un type de son âge et un jeune homme d’une vingtaine d’années. Ils sourient. Famille heureuse. Jusqu’ici.

— Ouais. Triste mais banal. Le mari aura voulu économiser les frais d’un divorce…

— C’est malin !

— Je plaisantais. Enfin…

Il s’interrompit, il s’engageait sur une pente glissante. Mais il poursuivit quand même :

— Mon divorce à moi m’a coûté la peau des fesses.

— Et tu regrettes de ne pas avoir tué ta femme ?

— Va savoir…

— Pourtant, d’après ce que tu m’as dit tout à l’heure, c’est plutôt elle qui aurait eu des raisons de t’assassiner.

— Tu parles… Quelques histoires de cul sans importance… Les femmes ne tuent pas pour si peu, elles !

— On a bien tort.

— Ah ouais. Tu serais comme ça, toi ?

Elsa ne répondit pas et vaqua à ses occupations : mettre des sacs plastiques dans des boîtes stériles, mettre des étiquettes sur ces boîtes puis les ranger dans la valise. Jacques eut une envie irrésistible de continuer à la titiller.

— Au fait, tu as un petit ami en ce moment ?

— Ça ne te regarde pas.

— Il est jaloux ?

Elsa soupira bruyamment. Jacques insista :

— J’te demande ça parce que quand on couchera ensemble, j’aimerais savoir si je dois garder mon flingue à proximité.

— Rassure-toi, ça n’arrivera pas.

— Ah bon, il n’est pas jaloux ?

— Ça n’arrivera pas qu’on couche ensemble !

— T’as raison : je les préfère plus jeunes… Tu as quel âge, au fait ? Plus que la trentaine, non ?

— Va te faire foutre !

— OK, OK. T’es un peu soupe au lait aujourd’hui, tu n’aurais pas tes…

— Oh non, stop ! Pas celle-là, s’il te plaît, tu vaux mieux que ça. Et non, je n’ai pas mes ragnagnas !

Jacques reconnut qu’il était allé trop loin. Mais c’était plus fort que lui, il aimait pousser les gens à bout. Déjà dans les mêlées, il n’avait pas son pareil pour chambrer l’adversaire. Il s’était souvent pris quelques châtaignes en retour. Il en avait donné aussi.

— Je voulais juste détendre l’atmosphère, fit-il en désignant le cadavre encore chaud.

— Et tu crois que ça a marché ?

— Euh… J’ai comme un doute, là.

Il remarqua qu’elle retenait un sourire. Exaspérant et drôle à la fois, c’était tout lui, ça. Il s’approcha du sac à main de Christine Abad et l’ouvrit précautionneusement. Délaissant les objets habituels d’un quotidien féminin, il ne sortit que le portable et le portefeuille. Il faisait confiance à Elsa : s’il y avait eu dans ce sac quelque chose d’insolite, elle s’en serait aperçu plus sûrement que lui. Il ouvrit le portefeuille et en retira la photo de famille pour la porter à Ménard.

— Tu peux la montrer à papy Jordi pour qu’il nous confirme que l’homme qu’il a vu est bien le mari ?

— OK. Et avec le téléphone, qu’est-ce que tu vas faire ?

— Trouver le numéro du mari et l’identité de l’amant.

— Tu attends que je revienne pour les appeler ?

— Pas de souci.

Pendant que Ménard s’éloignait dans le couloir, Molina examina le téléphone. Les derniers appels, les numéros favoris, les SMS. Il n’eut aucun mal à repérer ceux de l’amant, même si par précaution Christine Abad l’avait inscrit dans son répertoire sous le prénom féminin de Pascale. Un seul texto en fait lui était destiné – tous les autres avaient dû être prudemment effacés au fur et à mesure – mais il était explicite : « J’ai hâte de te sentir en moi. À tout à l’heure. » Il parcourut les autres messages mais ne trouva rien d’intéressant, encore moins de croustillant. Il nota cependant un numéro qui revenait souvent. Celui d’une certaine Brigitte. Pas un autre amant mais une amie proche, probablement. Peut-être une confidente.

— C’est bon. Le proprio a reconnu le mari.

Molina releva la tête. Ménard était déjà de retour.

— Et toi, qu’est-ce que tu as trouvé ?

Molina lui montra le texto destiné à l’amant.

— On appelle d’abord le mari, suggéra Ménard.

Molina sortit son propre portable. Il s’étonna d’avoir reçu un SMS, il n’avait pas entendu son téléphone biper. C’était un message de Sebag.

— Gilles me dit qu’il arrive, expliqua-t-il à Ménard. Son message date d’une dizaine de minutes environ.

— Il ne te précise pas où il était ?

— Non.

— Ça ne nous dit pas quand il sera là alors…

— Pas faux.

Molina composa le numéro du mari et tomba sur un répondeur. Il laissa un message. « Bonjour, monsieur Abad. Ici le lieutenant Molina du commissariat de Perpignan. Je vous appelle pour une affaire de la plus haute importance : il est arrivé quelque chose à votre femme, quelque chose de grave. Merci de me contacter au plus tôt sur ce portable. Vous pouvez également me joindre par le standard du commissariat. À très vite. » Après avoir coupé la communication, il confia à son collègue :

— Cette affaire est tellement claire que j’avais presque envie de lui dire : veuillez venir vous constituer prisonnier et n’oubliez pas d’apporter l’arme du crime à des fins d’expertise.

Ménard le gratifia d’un sourire.

— Je crois que, de toute façon, c’est ce qu’il comprendra. Bon, on appelle l’amant maintenant ?

Molina rangea son portable perso et utilisa celui de la victime.

— Ça peut être drôle, précisa-t-il.

Il appuya son doigt sur l’icône correspondant au prénom Pascale. À la première sonnerie, il enclencha le haut-parleur. À la troisième, quelqu’un répondit. Pascale était bien un homme, avec une voix douce et suave.

— Allô ? Je te manque déjà ? Tu es rentrée ?

— Désolé, monsieur. Je ne suis pas Christine Abad mais le lieutenant Molina du commissariat de Perpignan.

Le correspondant se fit silencieux mais on entendait son souffle inquiet.

— C’est bien la police qui vous appelle, monsieur. Il ne s’agit ni d’une mauvaise blague, ni d’un piège. Je vous appelle avec le portable de Christine parce qu’il lui est arrivé un accident et que nous aimerions vous voir au plus vite.

— Un accident ? C’est grave ? Un accident de voiture ?

— Je ne peux rien vous dire pour l’instant, pas au téléphone. Vous pouvez venir au commissariat ?

— Maintenant ?

— Le plus vite possible.

— Euh… je ne comprends pas. Pourquoi moi ? Je ne suis qu’un… qu’un ami.

— Nous sommes au courant de vos liens avec madame Abad, nous savons que vous n’êtes pas qu’un ami.

— Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.

— Si, si, vous le voyez très bien. Encore une fois, ce n’est ni une blague, ni un piège, monsieur. Ce n’est pas Stéphane Abad qui vous appelle mais bien le lieutenant Molina. Monsieur comment, au fait ?

Un nouveau silence succéda à cette question. Puis la voix grave se fit de nouveau entendre. Moins suave.

— Et qui me prouve que vous êtes bien un… policier ?

Molina commençait à s’impatienter mais il devait bien reconnaître que dans sa situation, l’amant avait bien raison d’être prudent.

— Je ne peux pas vous le prouver effectivement. Alors voilà ce que vous allez faire : vous allez vous rendre tout de suite au commissariat de Perpignan où vous direz que vous avez rendez-vous avec les lieutenants Molina et Ménard. Et là, vous verrez bien que ce n’est pas une blague.

— Mais ce n’est pas possible, pas tout de suite ! Je ne peux pas, je suis à mon travail, je ne peux pas m’absenter comme ça !

— Et pourtant c’est ce que vous allez faire !

Molina sentit qu’il allait avoir du mal à rester poli.

— Sinon, j’envoie une patrouille vous chercher à votre travail avec une voiture, le gyrophare, la sirène et tout le tralala. C’est toujours d’un très bel effet, je vous le garantis. Mais étant donné votre situation, un peu de discrétion serait préférable, non ?

Le silence qui suivit n’eut pas la profondeur que Molina espérait. Sa diatribe était tombée à plat. Il avait oublié un élément essentiel que son correspondant ne tarda pas à lui faire remarquer :

— Et vu que vous ne connaissez pas mon identité, vous allez l’envoyer où, votre patrouille ?

Cette fois-ci, Molina fulmina. Ce type l’avait cherché et il l’avait trouvé !

— Effectivement, je n’ai pas votre nom, monsieur Machin, monsieur Truc ou monsieur Gros Connard. Mais j’ai votre numéro de téléphone et dans moins de quinze minutes, je peux avoir, si je le souhaite, votre nom, votre adresse, le numéro SIRET de votre employeur, la couleur des yeux de vos enfants et le tour de taille de votre épouse. Je vous conseille de ne pas m’obliger à faire cette recherche car je suis déjà de très mauvaise humeur…

Il marqua une pause avant d’asséner le coup fatal à son interlocuteur :

— Je suis actuellement dans la chambre 34 de l’Hôtel du Gecko et je suis toujours de très mauvaise humeur lorsque j’enquête sur un meurtre !

Sur cette déclaration brutale, il coupa court à la conversation et releva la tête. François Ménard, Elsa Moulin et son assistant avaient tous interrompu leurs activités pour suivre cet entretien téléphonique houleux. Ils le dévisageaient. Molina leur sourit.

— Maintenant, je peux vous dire que monsieur Gros Connard est en train de se chier dessus. Dès qu’il aura lavé sa culotte, il va filer tout droit au commissariat la queue entre les jambes et c’est avec un gentil petit toutou que nous allons bientôt pouvoir discuter.

Il tendit le portable à Elsa Moulin. La responsable de la police scientifique le rangea dans un sac en plastique étiqueté.

— Si j’ai bien compris, tu vas enfin débarrasser ma scène de crime ? fit la jeune femme. Chouette…

— On file au commissariat, ouais, répondit-il avant de se tourner vers Ménard. Il faudra aussi lancer un avis de recherche à l’encontre du mari.

Il sortit sur le palier, ôta ses sur-chaussures, ses gants et sa charlotte qu’il jeta dans la chambre. Avant qu’il ne parte, Elsa l’interpella :

— On n’en a plus que pour quelques minutes, alors si vous voyez Gilles, vous me l’envoyez tout de suite ?

Ménard grimaça, Molina, lui, ricana :

— Si c’est pour un rencard ce soir, ma belle, je t’ai prévenue : il ne t’appellera pas !

— Molina, tu sais quoi ?

— J’en ai une vague idée…

— Va te faire foutre !

— C’est bien ce que je pensais. Allez, viens François, on y va ensemble. À deux, c’est tellement plus sympa !

CHAPITRE 5

Le crime parfait.

Enfin !

Son plan avait fonctionné.

Depuis son poste d’observation, il avait tout suivi, mieux qu’à la télé. L’arrivée du couple, le départ de l’homme puis l’entrée et la sortie du mari, enfin l’arrivée des secours inutiles et celle des policiers. La Scientifique d’abord, ensuite les enquêteurs. Il n’avait pas très bien saisi pourquoi les deux lieutenants avaient attendu aussi longtemps dans la rue avant de se décider à entrer dans l’hôtel. D’où il était, il ne pouvait pas tout comprendre.

Mais cela n’avait pas d’importance.

Un break noir d’une entreprise de pompes funèbres s’avança dans la rue des Augustins. Des plots métalliques bordaient l’étroite chaussée et empêchaient tout stationnement devant l’hôtel. La voiture ne trouva un espace précaire que sur la petite place des Poilus, juste sous son nez. Deux hommes sombres en sortirent et se dirigèrent vers l’hôtel.

Ils allaient évacuer le corps.

Pauvre Christine…

Elle n’était pas forcément la plus coupable mais le destin en avait décidé ainsi, elle avait épousé un sanguin, c’était la faute à « pas de chance ». En même temps, si elle s’était tenue à carreau au lieu de cocu-fier son mari pendant des semaines, rien de cela ne serait arrivé.

Il vit l’un des deux croque-morts ressortir de l’hôtel avec un flic en uniforme. La Scientifique n’avait sans doute pas encore fini dans la « chambre mortuaire », il fallait patienter. Le gars des pompes funèbres proposa une cigarette au planton et s’en alluma une. En fumant, Ils échangèrent quelques mots, des banalités probablement. Ils avaient l’air de se faire chier. Faut dire qu’il y avait de sacrés temps morts dans leurs métiers.

Il sourit de sa blague.

Au moins dans son job à lui, c’était comme dans une émission de téléréalité : il se passait toujours quelque chose. Des trucs pas très passionnants en général, mais, par moments, quelques pépites de vérité.

Il n’avait jamais autant aimé son job que ces dernières semaines.

Une grosse Gitane passa devant l’hôtel. Jupe et corsage noirs, un simple gilet posé sur ses fortes épaules, elle traînait nonchalamment le pas, en pantoufles malgré l’hiver. Elle entretenait une conversation animée avec son téléphone. Il ne pouvait entendre ce qu’elle disait mais il devinait qu’elle parlait catalan. Les Gitans de Perpignan étaient les derniers à utiliser encore cette langue au quotidien. Une fois sa conversation terminée, la Woman In Black remisa son portable dans son corsage entre ses deux seins généreux.

Il prit une profonde inspiration. La vie pourrait à nouveau être belle.

Il avait réussi son coup, il s’était vengé.

Un crime parfait, oui.

Il vivait ce résultat comme une libération. Il ne sentait plus ce poids immense sur ses épaules, cette boule amère dans son ventre. Enfin, il respirait normalement. Ce soir, il rentrerait l’esprit tranquille et l’âme sereine.

Pour la première fois depuis si longtemps…

Il s’apprêtait à abandonner son poste d’observation lorsqu’il vit arriver un autre policier qu’il connaissait. « Mon dieu, qu’il a l’air abattu ! » se dit-il avec compassion, avant de sourire à sa nouvelle plaisanterie, involontaire cette fois-ci. Christine aussi devait avoir l’air abattu…

Il vit le policier jeter un œil dans sa direction mais il ne s’inquiéta nullement. Le flic ne pouvait pas le voir. Et jamais il ne pourrait remonter jusqu’à lui.

The Eye avait réalisé l’exploit tant attendu, tant espéré, tant préparé. Sa mission n’était pas terminée.

CHAPITRE 6

— Ah tout de même ! Je commençais à croire que tu étais mort. D’ailleurs, vu ta gueule, je me demande si ce n’est pas le cas…

Jacques Molina et François Ménard s’apprêtaient à quitter l’hôtel lorsqu’ils avaient croisé Gilles Sebag dans le hall.

— Je suis un peu barbouillé, se justifia ce dernier.

— Mouais… Et ça t’empêche de répondre au téléphone ?

— Vous n’allez pas me croire : je ne le trouvais plus.

Molina dévisagea son collègue en se demandant s’il ne se foutait pas délibérément de sa gueule.

— En fait, je l’avais laissé dans mon sac de footing, s’expliqua Sebag. J’ai fait une longue sortie du côté de Baixas hier soir et je suis revenu un peu tard. J’étais crevé et après, je ne sais pas ce que j’ai mangé mais j’ai eu la chiasse une partie de la nuit et toute la matinée.

Molina hocha la tête. Gilles avait une triste mine. Le truc qu’il avait bouffé devait avoir atteint sa limite de fraîcheur depuis l’époque du général de Gaulle, période Londres plutôt que Colombey.

— Tu cours de nuit ? s’étonna Ménard.

— Ça m’arrive. J’ai une lampe frontale. Mais dans ces cas-là, j’évite les sentiers et je reste sur du bitume. Mais pourquoi ne pas avoir essayé de m’appeler sur le fixe ?

Molina fronça les sourcils. Encore une fois, il eut l’impression qu’il se moquait d’eux. Habile à déceler les mystifications des autres, Sebag se révélait un piètre menteur. Il avait appris à inventer mille prétextes pour justifier des retards, voire des absences, mais il ne les servait d’ordinaire qu’à son supérieur direct, le commissaire Castello, qui acceptait d’y croire.

— C’est vrai, c’est bête, on n’y a même pas pensé, reconnut Ménard.

Molina restait songeur.

— Et sinon cette affaire, euh… ça donne quoi ? interrogea Sebag.

— « Drame de la jalousie » pourront titrer demain les journaux, répondit Ménard. Le mari a tué sa femme dans la chambre d’hôtel où elle venait de passer deux heures avec son amant.

— Ah…

— Ouais, même de nos jours, ça reste un grand classique, ajouta Molina. Finalement, t’aurais pu rester toute la journée sur tes chiottes…

— Et le… l’amant n’était plus là ?

— Non, il était déjà parti, reprit Ménard. Le propriétaire de l’hôtel a formellement reconnu le mari sur une photo. On n’est pas parvenus à le joindre et on va lancer un avis de recherche, on enverra aussi une patrouille à son domicile et à son travail.

— On va également interroger l’amant, compléta Molina. Il doit venir au commissariat. Tu veux qu’on t’attende ?

— Si vous voulez, ouais… Enfin je sais pas. C’est vous qui voyez, en fait. Pour l’instant, je vais plutôt faire un petit un tour là-haut.

— Elsa t’attend avec… impatience. C’est au troisième.

Sans relever la raillerie de Molina, Sebag s’engouffra dans l’escalier.

Elsa Moulin enleva sa charlotte, secoua sa chevelure et fit la bise à Gilles.

— Ouh là, t’es tout pâle ! Ça va pas ?

— Un peu barbouillé, oui.

En s’approchant, la jeune femme avait perçu une odeur aigre inhabituelle, une odeur de transpiration. Elle pensa un instant qu’avec cette affaire, Gilles n’avait pas dû avoir le temps de prendre une douche après son footing. Mais elle rejeta cette hypothèse. La mine chiffonnée parlait d’elle-même : son collègue n’était pas en état de courir.

— La gastro ?

— Sais pas…

Une petite voix flûtée chantonna dans la poche du blouson de Sebag : « Papa, t’as un message ! »

— Excuse-moi, un SMS.

— Marrante, cette sonnerie.

— C’est ma fille qui m’a enregistré ça et je ne sais pas comment on l’enlève. J’ai l’air con, parfois.

— Je trouve ça charmant, moi.

— Ouais mais quand tu joues les gros durs pour faire craquer un voyou et que t’as ton téléphone qui soudain t’appelle « papa », ça fout tout en l’air. Tu fais plus peur !

— J’imagine…

Sebag lut rapidement le message et rangea son téléphone. Il resta ensuite de longues secondes songeur.

— Une mauvaise nouvelle ?

Gilles releva la tête.

— Pardon ?

— Une mauvaise nouvelle ?

— Euh… non, non. Ma femme qui… Il faut que j’achète du pain avant de rentrer ce soir. Rien que du très banal, quoi !

Il fit un rapide tour d’horizon de la chambre et de la salle de bains avant de contempler le cadavre. Puis il regarda par la fenêtre.

— La rue est calme et les immeubles ont l’air tranquille, lui fit remarquer Elsa. Il ne faut pas trop espérer de témoins de ce côté-là. Mais de toute manière, vous n’en avez pas vraiment besoin…

— Jacques et François m’ont fait un bref topo. Clair comme de l’eau de roche alors ?

— Je crois oui. Pas besoin en effet d’enquête de voisinage cette fois-ci.

— Ouf. Je crois que c’est une des choses que j’aime le moins dans ce job : j’ai l’impression d’être le VRP d’un produit dont personne n’a rien à foutre. Dès qu’ils ont un souci, les gens viennent pleurer dans nos bras. Mais quand ils n’ont pas besoin de nous, ils retrouvent aussi sec l’antipathie ancestrale qu’ils ont pour les uniformes. Ça les emmerde de nous aider et ils ne cherchent même pas à le cacher. Enfin… c’est comme ça. Bon ben, pas très passionnant alors, cette enquête !

Le ton désabusé de Sebag étonna Elsa.

— Ouh là, toi, tu n’es vraiment pas dans ton assiette aujourd’hui…

— Pas trop non…

Gilles fuyait son regard.