Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

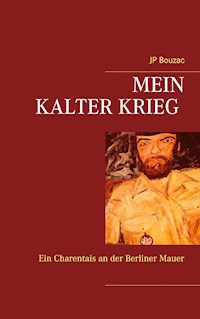

Anfang 1986 landet ein Geologiestudent aus Südwestfrankreich unfreiwillig im Quartier Napoléon, der Hauptkaserne der französischen Streitkräfte in West-Berlin, um seinen Wehrdienst zu absolvieren. Seine Entdeckungen in einer Welt, die vielfach von seltsamen Regeln und Gesetzen bestimmt ist - das militärische Milieu der Alliierten, insbesondere im bis heute zu Unrecht unbekannt gebliebenen Alliierten Generalstab und die in zwei Teile gespaltene Stadt - überrascht und amüsiert ihn öfter, als ihm lieb ist. Nach seinem Militärdienst in der Stadt geblieben, erlebt er im Herbst 1989 mit dem Mauerfall den Beginn einer neuen historischen Epoche.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

In Erinnerung an lauter Pazifisten

Gaston Renault, meinen Großvater, Vater meines Vaters 10 April 1887, Montmorillon - 29 August 1936, Poitiers

Ursula Margarete Rummel, meine Schwiegermutter 20 April 1930, Berlin - 7 August 2002, Berlin

Louis-Clément Renault, meinen Vater 24 August 1925, Poitiers - 22 März 2015, Bourg-Charente

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort zur deutschen Ausgabe

Noch ein Buch über die Mauer?

Nach Berlin

Berlin, Berlin

Klassenbester

Liebe Marianne

Berliner Bär

Grundausbildung (bis zum Ende)

Bei den Briten

Bei den Amis

Versöhnt

Der Deutsch-Französische Chor Berlin

Versöhnt?

This wall will fall

Alliierte

DIE Mauer

Diplomatischer Zwischenfall im Pergamon-Museum

Hubschrauber pa ruski

Ungewöhnliche Begegnungen

Berlin als Zivilist - Berlin als Berliner!

Von Berlin an der Charente zum europäischen Bürgerkrieg

Mauerfall

Zwanzig Jahre später (2009)

Von der Geschichte eingeholt

Danksagung

JP Bouzac, gekühlter Veteran

Veröffentlichungen von JP Bouzac

Kommentare zur französischen Ausgabe

„Melde gehorsamst, Herr Oberlaitnant, daß ich mir nichts ausdenk, ich schöpf alles aus meiner reichen Lebenserfahrung“.

Aus „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk in Bildern“, Josef Lada, 1961, nach Jaroslav Hašek

Vorwort zur deutschen Ausgabe

Endlich geschafft! Kaum sind 32 Jahre nach dem Mauerfall vergangen, schon habe ich meine Erinnerungen an diese Zeit und an meine Erlebnisse als Soldat der französischen Schutzmacht ins Deutsche übersetzt. Die französische Fassung ist 2013 erschienen. Das Original wurde immerhin rechtzeitig vor der 30. Gedenkfeier im Sommer 2019 nach gründlicher Prüfung und Aktualisierung inklusive eigener Bilder aus und zu dieser Epoche neu verlegt.

Die deutsche Fassung meines Buches wird es mir endlich ermöglichen, mit meinen deutschen Mitbürgern ohne Französisch-Kenntnisse - einige gibt es -, sei es Verwandte, Freunde, Kollegen, Nachbarn oder Unbekannte über diesen für uns alle noch so prägenden Zeitabschnitt zu sprechen.

Das ist mir wichtig, umso mehr, weil sich die hässliche Fratze des totgesagten Kalten Krieges noch immer in allen Facetten am Horizont zeigt.

Zum Schluss möchte ich einen empfindlichen Punkt klären: Die folgende Erzählung habe ich so geschrieben, wie damals meine Vorgesetzten von mir erwartet hatten, wie ich zu denken und zu fühlen habe. Somit konnte ich die besondere Stimmung dieser Zeit am besten wiedergeben, mit viel Ironie, dafür ohne jede Rücksicht auf politische Korrektheit. Es war kalter Krieg, ich wurde, wie alle Beteiligten, indoktriniert: Der ehrenvolle Kampf der „freien Welt“ gegen die Diktatur. Persönlich hatte ich noch nie etwas gegen einzelne Ost-Deutsche, sowjetische Soldaten oder sonst jemanden.

Wenn ich schon gewisse Vorbehalte hatte, dann gegen das Militär an sich. Auch wenn sich mein Gesamtbild diesbezüglich durch diese Erfahrung nicht grundsätzlich geändert hat, war ich glücklich genug, einige interessante, kultivierte und anständige Berufssoldaten kennenzulernen.

Kurt Tucholsky (1918), 2020

Im Frühjahr 1987 erhielt ich zum Geburtstag (Danke, Thomas!) die Erzählung „Rheinsberg“ von Kurt Tucholsky, der auf Anhieb zu einem meiner Lieblingsautoren und -Berliner wurde. Nicht zufällig werden wir ihn später wieder treffen.

Noch ein Buch über die Mauer?

Schneeböen fegen durch die Straße und verwandeln sie in einen gigantischen Windkanal ohne Anfang, ohne Ende. Flocken fliegen wild herum, peitschen gegen die Fensterscheiben meines Büros, um eine Sekunde später am Schaufenster des Sushi-Ladens auf der anderen Straßenseite abzustürzen. Im eisigen Sturm erahnt man kaum die Gebäude. Ich glaube die Umrisse eines Geisterschiffes zu erkennen, das die Chance für einen anonymen Stadtbesuch nutzt. Unerwartet kommt die Sonne durch. Sie blendet. Die grellen Farben des Aldo-Rossi-Blocks tun den Augen weh. Im Vordergrund fallen weiterhin jetzt in Zeitlupe dicke, funkelnde Flocken in einer kunstvollen Unschärfe wie bei Wong Kar-Wai. Wurde je ein Schneebogen gesichtet?

Ich stehe auf, verlasse meinen PC und nähere mich dem Fenster. Die wenigen Fußgänger schleichen an den Hauswänden gedrängt entlang, schimpfend und mit eingezogenem Kopf. Ein rabenschwarzer Aussichtsbus (war er der Fliegende Holländer?) mit einer Handvoll eingeschlafener Gäste an Bord fährt im Schritttempo vorbei. Touristen bei diesem Wetter? Ich hatte die Narbe auf der Straße genau unter meinem Fenster vergessen. Zwei Linien aus glänzenden Granit-Kopfsteinpflaster, im Bitumen eingesunken, markieren die Stelle der verschwundenen Mauer, der Berliner Mauer 1961 - 1989, wie unzählige Metallplättchen kilometerlang auf dem Boden neugierigen Blicken mitteilen.

Die Friedrichstraße, das war auch das Zentrum der goldenen 1920er-Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich das Viertel an vorderster Front des zum Glück friedlich gebliebenen Konflikts zwischen Amerikanern und Sowjets. Oder Russen wie man sie hier in Berlin bis heute nennt, auch viele Jahre nach der offiziellen Beendigung des Kalten Krieges, nach dem Fall der Berliner Mauer, Symbol einer für immer entschwundenen Epoche, um Platz zu machen für die nicht wesentlich lustigere Ära der Weltfinanzkrise und der globalen Klimaerwärmung. Die verrücke Zeit der goldenen 1920er-Jahre (in Französisch „Verrückte Jahre“) habe ich natürlich nicht gekannt. Wobei die meisten Jahre, die ich bisher erlebt habe, ob in Berlin oder andernorts, mir oft genug ganz schön meschugge vorgekommen sind. Aber was den Kalten Krieg betrifft, da können Sie sich auf mich verlassen: Ich war dabei, ganz vorne, hier in Berlin, am Fuß der Mauer.

Ich kam an einem eisigen und sonnigen Wintermorgen an, drei Jahre vor der Wende, dem politisch korrekten Namen des großen Umbruchs von 1989. Als Franzose aus dem Südwesten war ich gar nicht dazu prädestiniert eines Tages in Uniform die ehemalige Reichshauptstadt zu betreten. Einen Monat lang habe ich Rambo im Schnee gespielt, kurz bevor ich zum interkulturellen Drückeberger für siebzehn Monate erkoren wurde. Eine lange Zeit, die letztendlich wie im Flug, wie ein frühlingshafter Schneesturm vergangen ist ...

Wenn ich heute meine Tastatur traktiere, dann nur, weil ich nicht akzeptieren kann, dass die Geschichte so schnell unter den Teppich gekehrt wurde, unter dem bereits der Cro-Magnon-Mensch und September Eleven durcheinanderliegen.

Ich hatte das Glück weder den Schrecken des Ersten noch die Monstrosität des Zweiten Weltkrieges zu erleben. Der Kalte Krieg - und das ist gut so! - war zumindest für uns Europäer ein Krieg zweiter Klasse. Im Nachhinein ist es durchaus erlaubt, zu erschrecken, wenn man an die vielen Fälle denkt, bei denen diese Lage beinahe und ohne Vorwarnung in die Tiefe des nächsten Konfliktes abgerutscht wäre. Umso mehr als alles zusammengehört: kein Kalter Krieg ohne Zweiten und Ersten Weltkrieg. Wer diesen Gedanken weiterverfolgt wird auch ohne große Fantasie bald mitten im gallischen Krieg stehen! Außerdem gilt: Wer sich für die Zukunft interessiert kann nie zu viel über die Vergangenheit wissen.

Berichte von Protagonisten aller am Zweiten Weltkrieg Beteiligten sind keine Mangelware. Dagegen sind die meisten Opfer, die überlebt haben, stumm geblieben. Mehr als siebzig Jahre nach dem Kriegsende vergeht keine Woche, ohne dass ein neuer Film oder Musical diese Periode behandelt. In diesen Werken, deren Hauptziel darin besteht, das breiteste Publikum zu unterhalten und damit den Produzenten zu bereichern ist alles möglich. Hitler als humorvoller Homosexueller, siegreiche Juden, die Skalpe ihrer Opfer sammeln. Es fällt mir schwer, irgendeinen Nutzen in diesen abgedrehten Fiktionen zu entdecken.

Ich belasse es vielmehr bei autobiografischen Erzählungen, ob es sich dabei um weltberühmte Texte wie die des einzigartigen Primo Levi, um die ausführlichen persönlichen Notizen meines Vaters1, oder um der knappe Bericht meines Berliner Schwiegervaters handelt2. Und dies auch im Fall einer anonymen Veröffentlichung, wie sie einige bevorzugt haben, um das zu erzählen, was andere lieber verschweigen.

Es wird behauptet, die Geschichte würde sich immer wiederholen. Seit dem Mauerfall werden Informationen über den Kalten Krieg im Allgemeinen und über die DDR-Geschichte im Besonderen, genau wie oben für frühere Zeiten beschrieben, verarbeitet. Dabei kommen die Alliierten selten vor. Mehr habe ich nicht gebraucht, um meine Erinnerungen aufs Papier zu bringen für alle, die nach dem 9. November 2019 noch nicht genug davon haben. Folgende Texte habe ich zwischen Februar 1986 und 2021 verfasst. Bis auf „Liebe Marianne“ sind es keine zeitgenössischen Texte. Tut mir leid, aber dafür fehlte mir die Zeit! Es ist auch kein Tagebuch, sondern vielmehr ein Mosaik aus meist sehr subjektiven, manchmal lustigen Eindrücken. Einige Kapitel wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht. Das führt zu Wiederholungen, ohne dass der Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Mir liegt es fern meine Sicht der Dinge durchzusetzen. Im Gegenteil, ich freue mich sehr über jeden Austausch, auch den kontroversen.

1 „Comme une poussière dans la tourmente“, LC Renault, lulu, 2016.

2 „Böhmische Silberhochzeit“, BoD, 2019.

Nach Berlin3

Steine, Mineralien und Fossilien haben mich schon immer fasziniert. Als Kleinkind habe ich wie alle anderen auch Steinchen gesammelt und am liebsten heimlich gelutscht. Nur, dass es bei mir zumindest mit dem Sammeln noch lange angehalten hat.

Recht kurze Zeit nach dem Studienanfang in Poitiers, natürlich in Geowissenschaften, hatte ich es geschafft, einen Jugendtraum zu verwirklichen: Ich hatte eine Zivildienststelle als Geologe am anderen Ende der Welt ergattert. Im Norden Pakistans sollte ich versuchen, einige winzige Geheimnisse der in der Nähe sich erhebenden Berge zu lüften und darüber zu promovieren. Auf Staatskosten!

Bereits im Sommer 1983 war ich auf der indischen Seite des Ladakh-Himalajas gewesen, um mich einfach ein wenig umzuschauen und gleichzeitig die dünne Luft zu schnuppern. Ein unvergessliches Erlebnis. In über 4000 Meter Höhe auf einen fossilen Strand zu stoßen, mit Rippelmarken, Fußspuren von Wattvögeln, ja sogar Regentropfenaushöhlungen im Sand. Das vergisst man nicht so schnell wieder. Ein versteinerter Strand als Zeuge des Aufpralls der indischen Masse auf die eurasische Platte vor ca. 45 Millionen Jahren. Bei dieser gewaltigen Plattenkollision wurde das höchste Gebirge der Welt geboren. Und es wächst weiter!

Der Vorgänger meines Vorgängers an der Universität in Peshawar hatte, um sein Leben bangend, bereits fünfzehn Tage nach seiner Ankunft das Land fluchtartig verlassen. Nach diesem schlimmen diplomatischen Affront und dank der großzügigen Entschädigung des französischen Staates war das Institut, in dem ich arbeiten sollte, sehr gut ausgestattet, und zwar viel besser als dasjenige, an dem ich studierte. Währenddessen büßte der Zivildienst-Deserteur seine Strafe in einem Militärgefängnis ab.

Meinen Vorgänger traf es noch härter. Er wurde nur einige Monate vor meiner geplanten Anreise auf der Straße von Extremisten bestialisch ermordet und seine Frau dabei schwer verletzt. Soweit ich weiß, sah man darin keinen Grund, den desertierten Vor-Vorgänger und angeblichen Hasenfuß aus der Gefangenschaft zu entlassen.

Die Stelle - „meine Stelle“ - wurde dagegen sofort abgeschafft, bevor ich sie antreten konnte. Himalaja ade! Wir sollten uns wiedersehen, er und ich, viel später, in Nepal, aber das ist eine ganz andere Geschichte.

Kurz darauf teilte mir die Militärbehörde mit, dass ich von nun an und bis auf Weiteres in eine Offiziersschule der Militäreisenbahn rund hundert Kilometer vom Wohnort meiner Eltern versetzt werden würde. Ich hatte alles getan, um eine sinnvolle Zivildienststelle in der großen weiten Welt zu erhalten, doch ich fand mich in der Rolle einer wiederkäuenden Kuh wieder, die vorbeifahrende Züge zählte; einer Kuh in Kakiuniform, wohlgemerkt.

Ich mobilisierte Freunde und Bekannte, allen voran meine Professoren. Wozu sonst war meine ganze Schulzeit als Streber nützlich? Einen Monat später hatte ich die sehr theoretische Wahl zwischen drei Assistenzstellen in Afrika. Doch weiterhin keine Reaktion der zuständigen Behörde. Eines Tages, als ich in Paris das Ministerium spontan besuchte, teilte man mir kurz und bündig mit, dass ich „… genau den Dienst leisten würde, den man für mich ausgesucht hatte und nicht den, den ich mir in einer Ecke gebastelt hatte.“

Einige Zeit später wurde ich in die Kaserne von Poitiers zitiert und befand mich schließlich von Angesicht zu Angesicht mit einem Unteroffizier, der sich wohlwollend und überzeugend gab. Ich ließ ihn reden und beobachte dabei die Wände. So entdeckte ich ein Plakat mit dem Appell: „Junge Franzosen, die französische Armee braucht Sie im Libanon!“

Als er seine Predigt beendet hatte, fragte mich der Priester im Tarnanzug, ob ich nun mit dem Vorschlag von oben (Offiziersschule) einverstanden sei. Angeblich hatte ich Jahre zuvor, als ich meine Drei Tage (Die Musterung für den Militärdienst hieß im Volksmund „Die drei Tage“. Niemand weiß warum.) in Limoges absolvierte, als Einziger in dem Jahrgang die bestmögliche Note erhalten. Damals wurde uns gesagt: „Für eine Zivildienststelle im Ausland muss man eine sehr gute Note beim Test haben!“

Allerdings bezog sich das auf den Test für die Offiziersschule. Einen speziellen Test für den Zivildienst gab es nicht. Ich sagte ihm nur: „Nein, danke!“

„Sie haben doch keine Wahl! Es ist die Offiziersschule oder ab ins Gefängnis!“ erwiderte er.

Daraufhin verkündete ich so ruhig wie es ging: „Gut. Hiermit melde ich mich für den Dienst im Libanon!“

Da verstand mein Ansprechpartner endlich, mit welcher Art von Dickkopf er es zu tun hatte. Eine Weile lang blieb er stumm. Dann erklärte er mir leise: „Im Libanon herrscht Krieg! Krieg ist nichts für Amateure! Wollen Sie sterben, oder was?“

„Auf keinen Fall!“ antwortete ich schlagfertig.

„Wo wollen Sie denn hin?“

„So weit weg wie es geht!“

„So weit weg wie es geht ...“ - er warf einen Blick auf die Unterlagen, die auf dem Tisch vor ihm aufgestapelt waren - „Das ist Berlin!“.

3 Neue Fassung nach einem Auszug aus dem gleichnamigen Kapitel, „20 Jahre in Preußen“, Rhombos Verlag, Berlin, 2007.

Berlin, Berlin ...

Heute Morgen trafen wir von Strasbourg kommend mit dem Nachtzug der französischen Streitkräfte von Berlin am Bahnhof Berlin-Tegel ein. Die bescheidene Ziegel- und Holzhalle läutet den altmodischen Charme von West-Berlin ein, einer merkwürdigen Insel im Land der Sowjets.

In den komfortablen Bussen, die uns in die Kaserne, dem Quartier Napoléon, fuhren, schliefen die meisten Bidasses (Rekruten) sofort ein. Es ist wahr, dass wir nicht viel Schlaf bekommen hatten. Einige sahen es als angebracht an, ihre Einberufung zu feiern, indem sie viele Dosen Kro4 leerten. Andere spielten Karten, stritten sich und rauchten wie die Schlote. Kurz gesagt, es fiel allen schwer zu schlafen. Schade, denn die nächste Gelegenheit zum Faulenzen sollte sich grausam verzögern.

In der Zwischenzeit müssen wir uns so schnell wie möglich an dieses neue Leben gewöhnen. Es ist sehr kalt, alles ist weiß und rutschig. Aber hier und da sieht man eine Ecke mit blauem Himmel und wenn es Berge in der Gegend gäbe, könnte man glauben, im Wintersporturlaub zu sein. Die Formalitäten für die Übergabe der Uniformen und der Ausrüstung, der Haarschnitt, das Foto für den Personalausweis des Nationaldienstes5 ... alles verläuft problemlos.

Später werden wir erfahren, dass der Friseur zu eifrig gewesen war. Ein Millimeter auf dem Schädel ist nicht viel. Der Vorteil ist, dass wir mit einer solchen Frisur alle recht gemein aussehen, ohne uns im Geringsten anstrengen zu müssen. Der Nachteil dagegen, dass es verboten und sogar strafbar ist. Wir dürfen unsere lieben Berliner nicht allzu sehr erschrecken. Erstaunlicherweise war es der Friseur, der bestraft wurde und nicht wir.

Seit der sowjetischen Blockade Berlins in den Jahren 1948 bis 1949 sehen sich die westlichen Alliierten nicht mehr als Besatzer, sondern als Schutzkräfte. Und so empfinden es auch die meisten West-Berliner.

Nichts geht über eine schicke Frisur, Februar 1986, Quartier Napoléon, Berlin (Fotograf unbekannt)

Die französischen Militärbehörden bemühen sich sehr, jeden Vorfall zu vermeiden, der dieses positive Bild im Geiste des Kalten Krieges und gleichzeitig der deutsch-französischen Aussöhnung beeinträchtigen könnte. Gleichzeitig müssen wir etwas beweisen. Die Franzosen wurden erst in letzter Minute in den sehr geschlossenen Klub der Siegermächte aufgenommen. Ohne die Unterstützung Churchills, eine sonst äußerst zweifelhafte Persönlichkeit, wären wir eines dieser vielen besiegten und anonymen Länder geblieben. Und wären heute nicht die stolzen Verteidiger des französischen Sektors. Der Sektor im Nordwesten Berlins setzt sich zusammen aus den Bezirken Reinickendorf und Wedding.

Allein die Baracken spiegeln die historische Atmosphäre wider, in der wir von morgens bis abends leben. Dieser beeindruckende Komplex von mehr als sechzig Gebäuden in einem großen bewaldeten Park wurde in den 1930er-Jahren für das Luftabwehrregiment General Göring errichtet. Der Name ist Programm!

Heute wie damals fehlt nichts, um den Erfolg der intensiven Soldatenzucht zu sichern. Neben Schlafsälen, Kantinen, Schießständen, Büros, Garagen für Panzer und alles andere, gibt es mehrere Hotels, in denen die Familien von Wehrpflichtigen und Berufssoldaten würdig empfangen werden, Geschäfte, Restaurants, erstklassige Sportanlagen, ein Krankenhaus, ein Kino, eine Kirche, französische Post- und Bankfilialen, Villen für die Chefs ...

Direkt neben der Kaserne befindet sich der Flughafen Tegel, der während der Blockade gebaut wurde, als die kleinen Flughäfen Tempelhof im amerikanischen Sektor und Gatow im britischen Sektor nicht mehr ausreichten, um die Bevölkerung West-Berlins mit dem Nötigsten zu versorgen.

In wenigen Monaten ununterbrochener Arbeit, Tag und Nacht, verwandelten bis zu zwanzigtausend Berliner Zivilisten den einstigen Schießplatz in einen modernen Flughafen. Die Zivilisten, fast die Hälfte davon Frauen, meist Trümmerfrauen, hatten sich von der hohen Bezahlung ebenso angezogen gefühlt wie von der Idee, den Sowjets die Freude zu verderben.

Der französische Stadtkommandant General Jean Ganeval hatte sich mehrmals mit den sowjetischen Behörden in Verbindung gesetzt, um sie davon zu überzeugen, den Sendemast für Radio-Berlin, den sie seit 1945 trotz der alliierten Vereinbarungen kontrolliert hatten, aufzugeben. Vergeblich.

Dieser Sendemast mit drei fast hundert Meter hohen Pylonen stand am Rand der neuen Start- und Landebahnen und hätte den Flugverkehr behindert. Angesichts der mangelnden Reaktion der Russen befahl General Ganeval die Zerstörung der Pylonen.

Sehr verärgert verließ der Kommandant des sowjetischen Sektors General Alexander Georgijewitsch Kotikow sein Krankenbett und vergaß für eine Weile das Fieber, um von Angesicht zu Angesicht (durch seinen Dolmetscher) zu fragen: „Wie konnten Sie das bloß tun?"

„Ganz einfach, mein General, mit Dynamit an der Basis" antwortete der Franzose, auch sonst für seinen Humor allgemein bekannt, in aller Ruhe.

Diese Anekdote aus der Anfangszeit der Abkühlung hat tiefe Spuren hinterlassen. Bis heute, wie wir später sehen werden, haben sich unsere Freunde oder vielmehr unsere verbündeten Feinde im Osten eine unbestreitbare Vorliebe für den Flughafen Tegel bewahrt.

Die französischen Streitkräfte in Berlin bestehen hauptsächlich aus zwei Regimentern: dem 46. Infanterie-Regiment und dem 11. Jäger-Regiment.

Wobei hier ein Jäger nicht derjenige ist, der, um zu überleben, wilde Tiere erlegt, anstatt Früchte zu sammeln, nein, er ist ein Reiter. Ja, wie bei Lucky Luke. Sorry für die Puristen, aber Kavallerie reimt sich für mich, und ich bin sicher nicht der Einzige, auf Western und auf den melancholischen Helden, der schneller als sein eigener Schatten schießt.

Der Zufall will es, dass ich mich als Jäger, oder besser gesagt als Jägerlehrling, als Bidasse 2. Klasse durchschlagen muss. Für den Moment sind meine Zukunftspläne einfach gestrickt: erst die Grundausbildung, dann sehen wir weiter.

4 Abkürzung für Kronenbourg, Bier aus dem Elsass.

5 So hieß der Wehrdienst: Service National.

Klassenbester

Wie ganz Berlin und wahrscheinlich auch seine Umgebung, die wir so schnell nicht sehen werden, weil sie in der Zone liegt, ist das Quartier Napoléon komplett eingefroren. Sozusagen mit Puderzucker bedeckt. Diese polare Kälte im Winter 1986 macht uns das Leben schwer, wie auch den Einheimischen und den Bidasses, die vor uns angekommen sind.

Mit „wir“ meine ich das Kontingent 86/02 des 11. Jägerregiments. Unser Motto lautet: Hier sind die Guten! Das soll der große korsische Kaiser gesagt haben, als er unsere Einheit vor ein paar Jahren besuchte. Es war jedenfalls vor meiner Ankunft. Seit ich hier bin, verbringen wir die meisten unserer Tage und Nächte in den Wäldern und im Schnee.

So überquerten wir in der vergangenen Nacht den zugefrorenen Tegeler See in alle Richtungen, bis das Knarren des Eises unseren sonst unerschrockenen Häuptling schließlich doch beunruhigte. Wir unsererseits hatten das längst mehr als verdächtig gefunden. Mit Waffen und Gepäck wiegt jeder von uns hundert Kilo und mehr. Zwei Tonnen, die auf dem Eis herumlaufen. Kein Wunder, dass es knackt und knarzt!