10,99 €

Mehr erfahren.

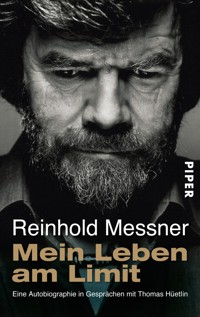

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Schon immer ist Reinhold Messner weiter gegangen als alle anderen. Früh ließ er das Tal seiner Südtiroler Kindheit hinter sich, bestieg alle 14 Achttausender und durchquerte zu Fuß die größten Sand- und Eiswüsten der Erde. Was aber beflügelt diesen Erfolgsmenschen? Und woher schöpft er Kraft und Phantasie, sich immer wieder neu zu erfinden? Kritisch und offen stellt der »Spiegel«-Reporter Thomas Hüetlin ihm die entscheidenden Fragen zu einem »Leben am Limit«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Textnachweise:

Hermann Buhl: Am Rande des Möglichen. Hrsg. von

Horst Höfler und Reinhold Messner, AS Verlag, Zürich 2003

Alexander Langer: aus privaten Schriften

Ralf-Peter Märtin: Nanga Parbat. Wahrheit und Wahn des Alpinismus. Berlin Verlag, Berlin 2002

Christoph Ransmayr: Die Schrecken des Eises und der

Finsternis. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1996

Raoul Schrott: Gilgamesh. Hanser Verlag, München 2002

Abbildungen: Archiv Reinhold Messner

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

8. Auflage 2012

ISBN 978-3-492-95633-8

© Piper Verlag GmbH, München 2004 erschienen im Verlagsprogramm Malik

Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling

Umschlagfoto: Arne Schultz

KAPITEL I

DER SCHWERKRAFT TROTZEN

1949–1969

Felsklettern: Der junge Reinhold Messnerin den Cinque Torri/Dolomiten (1965)

Gedanken, die was wert sind, wollen nicht begriffen, sondern erlebt sein.Harry Graf Kessler, Mai 1896

KINDHEIT AM FELS

So lange ich mich zurückerinnern kann, war ich Felskletterer. Dabei kletterte ich nicht nur an den Wänden der heimatlichen Geislerspitzen, an haushohen Felsklötzen am Waldrand, an Ruinenfassaden und in der Schulpause an der Friedhofsmauer. Vor allem kletterte ich in meiner Phantasie. Im Geiste meinem Können immer ein wenig voraus, stieg ich durch immer steilere Felswände – bis mir kein Weg in der Vertikalen mehr unmöglich erschien. Zuletzt gelangen mir Erstbegehungen in Serie – an den höchsten Wänden der Dolomiten, am Eiger, Kilimandscharo und Aconcagua.

Ich ging auch zur Schule, und daheim half ich, wie alle Geschwister, beim Aufbau des Hühnerhofs, der es unseren Eltern erlaubte, neun Kinder großzuziehen. Mein Vater war Dorfschullehrer und auch mein erster Lehrmeister im Fels, mit zehn oder zwölf aber kletterte ich ihm davon und mit meinem jüngeren Bruder Günther bald in ein Reich, das nur noch uns gehörte.

In den letzten Jahren meiner Schulzeit schon habe ich bemerkt, daß mein Weg zum Wissen nicht über Bibliotheken und Professoren, über Universitäten und Studien führen konnte. Mein Weg war das Leben und das Erleben der Realität. Ich konnte vieles lernen, Erfahrungen aus zweiter Hand übernehmen – nichts aber sollte meine Erlebnisse in der Wildnis übertreffen. All mein Wissen über soziale, naturwissenschaftliche, religiöse Zusammenhänge beruhen auf Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe.

Das ist einer der Gründe, warum ich mich später immer wieder dazu zwang, die nächste Expedition auf die Beine zu stellen, eine neue Reise zu wagen. Wie oft habe ich mir unterwegs gesagt: Es ist genug! Trotzdem, Wochen später, wenn die Anstrengungen, die Sorgen, die Schinderei vergessen waren, begann ich von einer neuen Herausforderung zu träumen, eine neue Klettertour zu planen. Bald war ich wieder unterwegs. Und es war wieder gefährlich. Ich wollte nie Kopf und Kragen riskieren! Ich wußte aber: Würde ich eines Tages nicht mehr träumen, nicht mehr reisen können, ich würde alt sein und daran verzweifeln.

Es war Mittag, und wir saßen zu viert an der Gratschneide der Secéda in den Geislerspitzen, mein Vater, zwei meiner Brüder und ich. Über uns die Kleine Fermeda. Hell in der Sonne sah ihre Südwand steil aus, aber gegliedert, die Aufstiegsroute logisch. Wie Wattebäuschchen hingen ein paar Haufenwolken über den südöstlichen Dolomiten, deren Gipfel über die Puezhochfläche herausragten. Das Wetter also blieb gut.

Es war nicht alleine Neugier oder Übermut, die mich immerzu zwangen, die Wand über uns zu betrachten, es war mehr. Vielleicht kann man es mit Maßnehmenwollen bezeichnen. Weil mein Vater nichts dagegen hatte, ging ich los, allein und ohne Seil. Über ein Felsband lief ich ein Stück weit abwärts, dann kletterte ich schräg nach rechts oben. Der Fels, rauh und ziemlich glatt, war zuerst nicht besonders steil, unter mir aber brach die Wand senkrecht ab. Ich sah nicht nach unten, sondern auf die Wand vor mir, an der ich Griff für Griff, Tritt für Tritt höherstieg. Genau das wollte ich tun: klettern, ohne mich umzusehen, meinem Instinkt folgen, selbst den Weg finden. Darauf war ich stolz. Inzwischen hatte ich die Schlüsselstelle erreicht und sah mir die senkrechte Wand über mir genau an. Nachdem ich eine Griff- und Trittfolge ausgespäht hatte, kletterte ich los. Alles war vergessen, ich war ganz Griff und Tritt und Bewegung, selbstvergessen. Vielleicht habe ich einmal kurz gezögert und dabei an den Füßen vorbei in den Abgrund geschaut, der sich 300 Meter tiefer im Grün der Almwiesen verlor. Nach ein paar Metern war die Kletterei wieder leichter, und wenig später stand ich vorsichtig am Südgipfel, kletterte über brüchigen Fels hinüber zum Hauptgipfel und schaute nach Norden hinab auf die Gschmagenhart-Alm, wo wir am Morgen zu unserer Tour aufgebrochen waren. Im Süden sah ich all die berühmten Dolomitengipfel vor mir, vom Langkofel bis zum Saß Songher, dahinter Marmolada, Monte Pelmo und Civetta.

Das Klettern war für mich mehr als Sport. Gefahr und Schwierigkeiten gehörten dazu, ausgesetzt sein und Abenteuer. Eine große Wand zu klettern bedeutete, sich ganz auszuliefern, einem Geheimnis zu folgen, ein paar Tage lang ganz auf sich selbst zurückgeworfen zu sein.

Klettern hat mit Freiraum zu tun, mit der Freiheit, außerhalb aller Regeln etwas zu wagen, erleben zu können, Erkenntnisse über die Menschennatur zu schöpfen. Dabei gibt es immer mehr als nur eine Antwort auf eine Frage, mehr als eine Geschichte zu einer Erfahrung. Für mich ist Phantasie beim Klettern wichtiger als Muskeln oder Todesverachtung. Sie ist wertvoller als Technologie, die Ent-wicklung der Menschen wichtiger als Hakenleitern allerorten. Unsere Schätze sind in Bildern zu finden, nicht in abgesicherten Kletterstrecken. Also gilt es, die Vielfalt der Möglichkeiten zu sichern und nicht jeden Meter Fels.

H Sie sind aufgewachsen in Villnöß, einem bis heute eher unberührten Tal in Südtirol am Fuß der Geislerspitzen. Wer stand in der Hierarchie dieses unberührten Kosmos ganz oben – Gott?

M Nein, das mächtigste Wesen am Ort war der größte Bauer. Dann gab es noch den Pfarrer, einen altehrwürdigen Herrn, den wir alle respektierten. Mein Vater war der Oberlehrer und zugleich Schulleiter im Tal.

H Warum betrieb Ihr Vater nebenbei noch eine Kaninchenzucht?

M Wir waren neun Kinder, und mein Vater brauchte ein zweites Einkommen. Meine Mutter hat die Kaninchen geschoren und die Angorawolle verkauft. Ein paar haben wir auch geschlachtet, aber vor allem waren die fünfzig, sechzig Kaninchen für uns Wolle, Angorawolle – sehr wertvolle Wolle.

H Dazu hatten Sie bald eine Hühnerfarm.

M Hühner hatten wir zuletzt Tausende. Wir haben Küken und Junghennen in ganz Südtirol geliefert. Jedes von uns Kindern mußte mitarbeiten. Mit sechs Jahren habe ich angefangen im Hühnerstall.

H Wie viele Stunden mußten Sie da arbeiten?

M Im Sommer sechs, sieben, acht Stunden.

H Am Tag?

M Ja. Mit dem Lehrergehalt allein hätte es mein Vater nicht geschafft, uns durchzubringen. Außerdem hatte er bei der Arbeit, die er uns aufhalste, zwei Hintergedanken. Erstens wollte er, daß wir Lehrerkinder nicht einen privilegierten Stand haben im Tal. Alle Kinder im Tal mußten arbeiten. Nur herumtollen und spielen und es sich leisten können, nichts zu tun, galt als unmoralisch. Bauernkinder mußten in den Stall gehen, hüten, Getreide schneiden und Heu ziehen. Wir mußten also auch anpacken. Am Hühnerhof. Zweitens: Er hat uns damit weggehabt von der Straße, weg von irgendwelchen möglichen Lastern.

H In dem Fußballfilm »Das Wunder von Bern« wird ein Kaninchen geschlachtet für den Sonntagsbraten. Als der Junge das herausbekommt, bricht er zusammen. Hatten Sie ein ähnliches Verhältnis zu Tieren, oder sahen Sie in denen nur einen Nutzwert?

M Ich habe als Kind mit zehn Jahren an Samstagen bis zu fünfzig Hühner selbst geschlachtet und gerupft. Die Mutter der Frau Degani vom Hotel Kabis hatte auch Hühner, und sie hat uns geholt, wenn sie für ihre Gäste Huhn machte. »Buben«, hat sie gesagt, »helft mir beim Hühnerrupfen.« Schlachten und rupfen, das haben wir gemacht wie Schulaufgaben. Auch beim Pfarrer.

H Wie schlachtet man ein Huhn? Kopf abhacken?

M Wir hatten unsere eigene Methode. Vater hat es uns beigebracht. Das Huhn kriegt mit einer großen Schere, einer Schneiderschere, einen Schlag auf die Schläfe. Exakt über dem rechten Auge. Dann ist es bewußtlos. Alles ganz einfach. Zuerst nimmt man das Huhn – ich kann das heute noch, so wie ich einen Bleistift zur Hand nehme – fest unter den linken Arm geklemmt, damit es nicht zappeln kann. Nein, das Huhn hat keine Angst, alles ist ganz normal, ich tu’ dem Huhn ja nichts. Ich nehme den Kopf in die Hand, und zwischen zwei Fingern schlage ich mit der großen Schere fest auf die Schläfe. Für Momente ist das Huhn also ohnmächtig. Es spürt gar nichts. Dann öffne ich den Schnabel mit den beiden Fingern und schneide im Gaumen die beiden Schlagadern durch. Mit einem Schnitt, denn ich spüre genau, wo der weiche Teil im Gaumen ist. Das Huhn blutet vollkommen aus. Alles Blut rinnt nach unten aus, ohne viel Gezappel. Das Huhn ist immer noch betäubt. Das Huhn rührt sich zuletzt ein bißchen, schüttelt sich, und dann ist es vorbei. Aber wenn man einem Huhn den Kopf mit einem Beil abschlägt, springt es ohne Kopf herum.

H Für solche Methoden haben Sie nur Verachtung übrig?

M Ja, denn es ist unprofessionell, ja fürchterlich. Ich kann nicht zusehen dabei. Weil es nicht gekonnt ist.

H Anscheinend waren Sie schon damals Perfektionist. Wie lange brauchten Sie, um ein Huhn zu rupfen?

M Wenn das Huhn noch warm ist, zehn bis fünfzehn Minuten. Ich weiß genau, an welcher Stelle ich aufpassen muß, damit die Haut nicht reißt. Allerdings bin ich nicht alle Tage gleich schnell.

H Südtirol gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg weiter zu Italien, aber die meisten Südtiroler haßten die Italiener, fühlten sich unter Fremdherrschaft. Was haben Sie als Kind von dieser Stimmung mitbekommen?

M In den fünfziger Jahren war eine stark antiitalienische Stimmung da. Das war auch verständlich. In den dreißiger Jahren, während des italienischen Faschismus, wurden wir ja niedergeknüppelt, italienisiert. Man hat sich in Rom gesagt: »Innerhalb von fünfzig Jahren sprechen alle im Land italienisch, und dann gibt es keine deutschen Südtiroler mehr!« Auch die Schulen waren nur italienisch. Man muß sich das vorstellen: Man ist zwölf Jahre alt und geht von heute auf morgen in eine italienische Schule, und der Italienischlehrer kann kein Wort Deutsch. Es gab fürchterliche Brüche. Die Leute wußten überhaupt nicht, wie ihnen geschah. Und sie fühlten sich so schlecht behandelt, daß 1939, als Hitler und Mussolini diese Option aushandelten, wonach alle Südtiroler wählen sollten, ob sie im Lande bleiben oder ins Deutsche Reich auswandern wollten, 86 Prozent der Südtiroler fürs Auswandern stimmten – fast alle Arbeiter, viele, viele Bauern, die ihre Heimat hier hatten, ihren Besitz, ihre Höfe, denen die Heimat alles war: Sie votierten für Deutschland.

H Das klingt, als hätten Sie heute Sympathie für diese »Heim ins Reich«-Stimmung.

M Im Gegenteil, einer meiner ersten Skandale, die ich in Südtirol heraufbeschwor, bestand darin, daß ich behauptete, dies sei wie Heimatverrat gewesen. Ich habe Verständnis für die einfachen Leute, nicht für die damaligen politischen Führer. Die Dableiber, die heißen wirklich so, die Dableiber also, waren eine ganz kleine Minderheit, die kleine Geistlichkeit zum Beispiel. Nicht alle zogen damals mit dem Bischof mit. Die allermeisten aber sagten sich: »Wir verlassen lieber dieses Land, das tausend Jahre unsere Heimat war, als unter Italien zu bleiben. Die wahre Heimat wurde Hitler-Deutschland, auch das Deutschtum.« Sie wollten dem Führer zuletzt auch noch eine Freude damit machen, sich möglichst zu hundert Prozent anzuschließen. Irgendwie war auch die Hoffnung da, daß so die Auswanderung nicht stattfindet, obwohl Hitler in »Mein Kampf« geschrieben hat, Südtirol sei ihm keinen Pfifferling wert. Die Achse Berlin–Rom war ihm viel wichtiger als dieses deutschsprechende Südtirol. Dieser Zynismus. So viel Gutgläubigkeit!

H Gehörte Ihr Vater auch zu denen, die damals fürs Weggehen gestimmt haben?

M Ja, und er rechnete damit, in den Karpaten, auf der Halbinsel Krim oder wo auch immer angesiedelt zu werden. Das mit der Umsiedelung war bis zuletzt eine vage Geschichte. Es wurde den Leuten viel versprochen, aber nichts gehalten. In Notsiedlungen wurden die Geher untergebracht. Man hat die Bauernhöfe alle vermessen und den Leuten gesagt, ihr kriegt einen ähnlichen Bauernhof, wie ihr ihn hier hattet. Man hat davon geredet, auch öffentlich – es gab viel Propaganda: Die Weinbauern kommen auf die Krim, die Bergbauern wahrscheinlich in die Karpaten.

H Ihr Vater war also damit einverstanden, anderen Menschen genau das anzutun, worunter er selbst litt: das Land wegnehmen, die Kultur auslöschen, die Leute unterdrücken.

M Im Sommer ’39 sind führende südtiroler Politiker stillschweigend nach Berlin gefahren, um beim Führer vorzusprechen. Einen Termin haben sie nicht gekriegt, trotzdem aber Auskunft bekommen. Sie wurden bei Himmler vorgelassen und haben gefragt: »Was passiert mit uns, wenn wir für den Führer stimmen?« Himmler soll denen gesagt haben: »Ihr kommt in die Karpaten oder auf die Krim, als geschlossenes Volk.« Mein Vater gab mir zehn Jahre nach dem Krieg ein Jugendbuch, in dem es um die Bärenjagd in den Karpaten geht, und sagte: »Lies das mal, da wären wir heute, wenn es anders gekommen wäre; ist sehr interessant, weil da auch Berge sind.« Die Karpaten also wären die Berge, in denen wir heute leben würden, wenn die Geschichte eine andere geworden wäre. Die Südtiroler reden viel und gerne von ihrer Heimatliebe. So, als sei sie ihr höchstes Gut, ihre große Stärke. Damals aber, 1939, wären fast alle weggegangen. Ich kann mir dieses Verhalten bis heute nicht vorstellen, und der Begriff Heimat ist mir suspekt.

H Woran merkten Sie als Kind noch, daß die Stimmung zu Hause deutschnational war?

M Allein an unseren Namen. Ich heiße Reinhold, weil dieser Name nicht italianisierbar ist. Mein ältester Bruder heißt Helmut, weil sein Name nicht italianisierbar ist. Meine Schwester heißt Waltraut, auch nicht italianisierbar, Günther, Erich, Siegfried, Hubert, Hansjörg, Werner – und so weiter. Einen Josef gab es bei uns nicht, weil die italienischen Faschisten aus einem Josef kurzerhand einen Giuseppe gemacht hätten.

H Haben Sie später mit Ihrem Vater über diesen Deutschland-Wahn gesprochen?

M Dabei wurde ich sofort abgeblockt.

H Wie sah das Abblocken aus?

M Wir Größeren hatten natürlich Fragen, aber Vater schwieg und die Mutter hat gesagt: »Hört auf, das kommt nicht vor.« Und im stillen hat sie uns gesagt: »Ihr müßt das verstehen, nie darüber reden. Das verträgt er nicht. Über den Krieg nicht, über die Nazizeit nicht, über die Judenverfolgung nicht.«

H Wann wurde Ihnen klar, daß es so etwas wie den Holocaust gab?

M Mit fünfzehn vielleicht. Davor wußte ich überhaupt nicht, daß Juden umgebracht worden waren. Trotzdem sang man im Dorf noch diese Lieder aus der Wehrmachtszeit – Lieder, deren Refrain so ging: »In Jerusalem, am Bahnhof, kann man Juden sehen.« Das habe ich im Gasthaus gehört als Kind und zu Hause gefragt: »Was singen die da?« Mein Vater hat nur geantwortet: »Hör auf mit dem Blödsinn!« Und ich verstand gar nicht, warum er verärgert war. Das ist ja nur so ein Lied, das die da singen. Ich wußte nicht, was Juden sind. Was hat er denn eigentlich, dachte ich.

H Warum, glauben Sie, schloß Ihr Vater seine Vergangenheit wie mit einer Grabplatte ab? Lag es daran, daß ihm dieses deutschnationale Getue peinlich war, kam Verbitterung dazu?

M Er hatte das Gefühl, seine Jugend verspielt zu haben. Er gestand sich aber nicht ein, durch diesen Krieg auch seine Ideale aufgegeben zu haben. Vor dem Krieg hatte er ein Priesterseminar besucht, war geklettert, und jetzt kam er mit 28 Jahren nach Hause, leer, enttäuscht, hoffnungslos. Weil er eine Arbeit brauchte, wurde er Lehrer. Später erst wurde es sein Beruf. Diese Möglichkeit hatten alle, die eine Oberschule besucht hatten. Man brauchte deutsche Lehrer. Die deutsche Schule wurde ja nach dem Krieg nicht mehr abgeschafft, obwohl wir bei Italien blieben. Mein Vater war als Lehrer ein Autodidakt, dabei ein glänzender Erklärer, aber sicher kein guter Pädagoge.

H Wie hat Ihre Mutter diesen düsteren, strengen Mann ausgehalten?

M Ich weiß es nicht, sie mußte und ist mit ihm zusammengeblieben.

H In vielen Dingen scheint sie das exakte Gegenteil des Vaters gewesen zu sein.

M Sie hieß Maria, hatte dunkle Haare und die Ausstrahlung einer Madonnenfigur.

H Welche Farbe hatten ihre Augen?

M Bläulich? Ich weiß es nicht mehr. Komisch, daß mir das jetzt nicht einfällt. Jedenfalls hatte sie nicht diese blauen Augen, wie wir Kinder sie haben.

H Was sehen Sie, wenn Sie an Ihre Mutter denken?

M Daß sie immer da war und alle Probleme gelöst hat. Sie war der starke Pol der Familie. Sie war immer da, sie war für alle da. Unsere Mutter war so selbstverständlich in ihrem Altruismus. Außerdem hatte sie unendlich viel Geduld. Wie sie das zeitlich hingekriegt hat, weiß ich immer noch nicht.

H Können Sie sich erinnern, einmal angeschrieen worden zu sein?

M Nein. Nein, von der Mutter selten.

H Sie können sich nicht entscheiden?

M Sie war sanft. Sie war das ausgleichende Element zu diesem strengen, unglücklichen Vater. Wenn einer von uns Buben – unsere Schwester war sehr brav – nicht mehr weiterkonnte, hat sie die Situation immer gerettet. Mein Bruder Hubert ist in der Oberschule rausgeflogen, weil er im Schlafsaal eine Heine-Geschichte vorgelesen hat. Heines Reise über Südtirol nach Italien. Diese böse Heine-Schilderung über Brixen. Sie ist ja so schön und so treffend. Unser Vater hat getobt und dann gesagt, okay, wenn der Bub so dumm ist, geht er eben in eine Lehre oder auf einen Bauernhof, um zu arbeiten. Vorbei mit der Schule. Die Mutter aber hat am nächsten Tag einen neuen Schulplatz gesucht. Sie ist nach Meran gefahren, hat einen Direktor gefunden – übrigens einen Exkameraden meines Vaters, Schulfreund meines Vaters, der nicht hinfuhr. Sie hat in Meran einen Schulplatz aufgetan, Hubert hat ihn genommen und später studiert. Heute ist er ein sehr erfolgreicher Arzt.

H Brauchten Sie selbst auch die Hilfe Ihrer Mutter?

M Ja, ich war immer schon ein revolutionärer Mensch. Ich habe stets Probleme damit gehabt, mir von anderen Vorschriften machen zu lassen. Auch vom Vater. Ich war auch der erste, der sich gegen den Vater aufgelehnt hat. Es gab deswegen oft Auseinandersetzungen, die unsere Mutter dann irgendwie gelöst hat. Sonst hätte mich mein Vater umgebracht.

H Sagen Sie ein Beispiel!

M Schon auf der Geflügelfarm, als ich die aufgetragene Arbeit nicht fertig gemacht habe und dafür zum Skifahren ging. Dann meine Kletterleidenschaft. Das hat ja mit fünf Jahren angefangen, da bin ich erstmals auf den Saß Rigais gestiegen. Zuerst hat mich mein Vater unterstützt. Bald hat er gebremst und angefangen, meine Ausflüge wieder zu kappen. Wohl weil ihm klargeworden ist, daß ich mit großer Begeisterung kletterte. Und nichts durfte zur Leidenschaft ausarten. Es durfte alles gemacht werden, aber nur so, wie es die braven Leute machen. Alles nur, wie es im Dorf akzeptiert war. Einmal sind wir größeren Kinder, als der Pfarrer in der Kirche einen Blödsinn erzählt hat, auf der Kanzel, während der Predigt einfach aufgestanden und durch den Mittelgang rausgegangen. Mit genagelten Schuhen. Um zu protestieren, um zu zeigen, jeden Blödsinn lassen wir uns nicht bieten.

H Gegen welchen »Blödsinn« haben Sie sich aufgelehnt?

M Das weiß ich nicht mehr. Aber es gab ein fürchterliches Gewitter daheim. Die Mutter aber hat gesagt: »Geh, laß die Buben, das ist doch kein Problem.« – »Was? Der Protest hat die ganze Dorfgemeinschaft beleidigt, und ich bin der Lehrer. Der Pfarrer ist doch eine Institution.«

H Sie haben mal später gesagt, eigentlich seien Sie für das Matriarchat, wenn’s um das Familienorganisieren geht.

M So ist es! Unsere Mutter, durch ihre Organisation der Familie, mit dem Lösen der Probleme, durch die Fähigkeit, immer einen Ausweg zu finden, hat uns dieses Matriarchat ja vorgelebt. Nachdem das funktioniert hat und erfolgreich war und mir so nebenbei klar wurde, ganz instinktiv, daß das Patriarchat bei uns zur Katastrophe geführt hätte, bin ich fürs Matriarchat. In der Hinsicht bin ich ein erfahrener Mensch. Bei uns daheim hat heute Sabine, die Frau, mit der ich lebe, die Entscheidungsgewalt. Ich selber entscheide mit ihr. Sie aber hat das letzte Wort. Das ist auch richtig so.

H Welche Rolle spielte Gott in Ihrer Kindheit?

M Nicht mehr als der Pfarrer, eine Gewohnheit.

H Dachten Sie, der sitzt da oben auf den Wolken, oder wie sah Ihre Vorstellung aus?

M Den Religionsunterricht hab ich nicht so ernstgenommen. Aber ich habe nicht revolutionär gedacht und gesagt, Gott ist tot.

H Gott ist überall präsent im Villnöß. Man sieht dauernd diese Madonnenbildchen, man muß am Sonntag in die Kirche, man muß eine Vorstellung davon haben.

M Ja, diese Bilder, von außen eingeimpft, waren allerorten, eine Vorstellung machte ich mir trotzdem nicht. Da war keine Revolte gegen Gott. Als ich anfing, aus der Predigt zu gehen oder am Sonntag nicht mehr in die Kirche, war das nur meine Auflehnung gegen den Apparat Kirche. Die Leute gingen ja nicht in die Kirche, weil sie die Messe gern besuchten, sondern weil man in die Kirche ging. Alle gingen in die Kirche. Es war Gewohnheit. Unvorstellbar, daß man nicht mehr in die Kirche ging. Wahrscheinlich sind wir im Tal die ersten gewesen, die gesagt haben, wir sind am Sonntag beim Klettern. Die Mutter meinte dann: »Da braucht ihr nicht in die Kirche.« Also sind wir um fünf Uhr früh, lang vor der Frühmesse, los. Zu Fuß, von daheim bis zum Waldrand, und auf die Geislerspitzen gestiegen.

H Hatten Sie ein eigenes Zimmer?

M Nein! Wir haben lange Zeit zu sechst – die Buben – in einem Zimmer geschlafen.

H Das klingt nach Mord und Totschlag.

M In Stockbetten übereinander. Nur die Schwester hatte ein winziges, eigenes Zimmer. Die Eltern hatten ihr Zimmer und mein Vater eine Art Stube, wo er die vielen Schulhefte korrigiert hat. Dazu kam eine Wohnküche. Kein Bad.

H Wenn man zu sechst in einem Zimmer ist, gibt es dann noch so etwas wie Privatbesitz?

M Ich besaß Spielsachen, ein Beil und ein Paar Ski. Das war sozusagen die erste große Weihnachtsüberraschung. Daß ich kleine Holzski gekriegt habe.

H Und was haben Sie noch besessen?

M Zwei Paar Schuhe, zwei Paar Hosen, einen Pullover. Vom älteren Bruder. Wir waren trotzdem ordentlich angezogen.

H Was gab es zu trinken, was zu essen?

M Wir haben eine Art Mischnahrung gehabt. Zwischen italienischen Küchenspaghetti und der typischen Südtiroler Kost. Es gab einen klaren Wochenzettel: am Montag Knödel, am Dienstag das und am Mittwoch etwas anderes, aber jeden Mittwoch das gleiche. Über Jahrzehnte hindurch. Speckknödel oder Gebratenes, einmal in der Woche Fleisch. Hühnerfleisch aus unserem eigenen Hühnerstall oder Kaninchen. Getrunken wurde Wasser. Milch, Marmelade, Brot zum Frühstück. Wein und Bier kannten wir nicht.

H Und Obst?

M Wir hatten selber ein paar Apfelbäume. Auf unserem winzigen Besitz wuchs einiges: Kirschen, Zwetschgen, Johannisbeeren. Dazu hatten wir Pachten. Wir sind auch in den Wald gegangen, um Preiselbeeren und Himbeeren zu pflücken, sehr früh im Sommer. Oft haben wir dreißig, vierzig Kilo geerntet, und die Beeren wurden dann eingekocht. Wir haben auch Pfifferlinge gesammelt. Und wir haben uns selbst das Holz aus dem Wald geholt, um im Winter heizen zu können. Außerdem haben wir Farne geschnitten für die Hühnerställe. Die waren gut gegen Läuse.

H Gab Ihnen das enge Tal eher das Gefühl der Begrenztheit oder das der Geborgenheit?

M Es kam mir immer so vor, als käme ich nicht aus. Dieses Tal war meine ganze Welt. Die Wolken kommen auf der einen Seite des Tales herein, und dann verschwinden sie auf der anderen Seite. Zehn Minuten später. Was dahinter ist, existierte nicht. Und wir kommen nicht hinaus! Vielleicht hängt mein Wandertrieb zusammen mit meinem Erinnerungsbild aus der Kindheit.

H Ängstigte Sie diese Enge?

M Ich hatte als Kind nie Angst vor der Enge. Im Gegenteil. Auch keine Angst, zu verhungern oder daß ich nicht zurechtkäme. Irgendwie kamen ja alle Leute zurecht auf irgendeine Weise. Die Sorgen wurden uns eingeimpft, die Angst kam von außen, später: »Wenn du nicht fertig lernst, dann hast du keinen Beruf. Wenn du nicht tust, wie man dir sagt, dann wird nichts aus dir. Wir haben ja keinen Bauernhof, du kannst also nicht dableiben und deine Kühe züchten.«

H Löste die Welt hinter Villnöß Neugierde in Ihnen aus?

M Auf jeden Fall. Meine erste Bergtour auf den Saß Rigais erschütterte mich nicht, weil sie lang und anstrengend war, sondern weil ich über unser Tal hinausschauen konnte. Da war ein Tal und noch ein Tal, und dann waren weit hinten nochmals Berge. Erst dahinter sah ich nichts mehr, keine Berge, kein Tal, nichts was war. Und die Welt wurde plötzlich größer. Der Kosmos wuchs. Und damit war meine Neugierde geweckt: Was ist dahinter und nochmals dahinter, blieb als Erinnerungsfrage.

H Was, dachten Sie, ist dahinter?

M Na, ich habe gesehen, daß dahinter immer ein Tal ist, ein anderes Tal und nochmals ein Tal. Also sind wir über die Berge gegangen. Zuerst über die Geislerspitzen und hinunter in die dortigen Almen. Dort gab es Murmeltiere, Wasser und Seen. Also eine viel geheimnisvollere Welt als unsere Berge.

H Und damit wuchs die Sehnsucht?

M Auszuschreiten und zu sehen, was ist dahinter.

H Was haben denn die Berge für die übrigen Vilnößer bedeutet? Stiegen die auch gern auf diese gefährlichen Brokken, waren die Berge für die ebenfalls ein Symbol der Freiheit, oder glaubten die eher, da oben wohnen die bösen Geister?

M Man ist in den Wald gegangen, um Holz zu holen, auf die Almen, um Heu zu holen, aber weiter ging niemand. Höchstens ein paar Wilderer. Man ging so weit, wie etwas zu holen war: Holz, Heu, Wild. Darüber hinaus gingen nur Dumme.

H Warum Dumme?

M Dumm, weil sie die Welt nicht verstehen. Leute, die keine andere Möglichkeit haben, zu Hause etwas Vernünftiges zu tun.

H Dumme Leute, die zuviel Zeit haben?

M Zuviel Zeit, zu wenig Arbeit, keinen Besitz oder die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Über die Hochalmen hinaus geht kein vernünftiger Mensch. Höchstens der Jäger mit der Büchse, wenn er irgendwo am Fuße der Berge eine Gemse schießen will.

H Der Berg war ja ein stetiger Ort der Bedrohung, Lawinen kamen von oben herunter und Steinschlag.

M Aber nicht bis ins Tal. Die Lawinen kommen bei uns nicht dorthin, wo die Menschen arbeiten. Die Villnösser dachten: Bis auf die Höhe von 2300 Metern kann ich diese Welt nutzen, als Weidefläche, als Almfläche, als Wald – darüber ist sie nicht zugänglich, darüber ist die Welt tabu. Die Felsen darüber sind nicht heilig oder erhaben, sondern wertlos. Darüber ist die Welt ja nicht brauchbar.

H Im Mittelalter haben die Leute vor den Bergen gezittert. Es gab Berichte, in denen sich die Leute in Sänften über Berge haben tragen lassen und die Vorhänge geschlossen hielten, weil sie fanden, es sei für ihr Gemüt unerträglich, dieses schreckliche Gestein da oben zu sehen.

M In meiner Jugend war das nicht mehr so. Die Berge waren etwas, was die Leute nicht interessierte. Weder was dahinter war, noch was darüber war.

H Wie, glaubten Sie, sieht die Welt hinter den Bergen aus?

M Die Welt dahinter mußte ähnlich wie unsere Welt sein. Es gab bei uns kein Fernsehen. Ich habe in der Kindheit nie Rundfunk gehört, ich habe keine Zeitung gesehen. Meine Eltern haben keine größere Stadt als Bozen besucht. Sie waren, glaube ich, auch in Dresden und in Venedig gewesen, haben schon davon erzählt, ein bißchen wie aus märchenhaften Zeiten, aber ich habe mir dazu keine Vorstellungen machen können. Ich hatte Geographieunterricht in der Schule: Südtirol, Italien und Rom. Da haben wir ein paar Bilder anschauen dürfen. Aber meine Phantasie zielte nicht dorthin. Ich habe nie davon geträumt, nach Rom zu kommen, in diese großartige Stadt des Römischen Reiches.

H Der Petersplatz ließ Sie kalt?

M Ich habe davon geträumt, im nächsten Sommer in diese oder jene Schlucht zu klettern, diese Wand zu versuchen, gerade dort hinaufzukommen, wo wir ein Jahr vorher aus Angst zurückgegangen waren.

H Wann sind Sie denn das erste Mal geklettert?

M Mit fünf Jahren. Wir gingen zu viert, mein Vater, meine Mutter, mein größerer Bruder und ich. Zuerst auf die Gschmagenhartalm. Am Ende dieses ersten längeren Aufenthalts auf der Alm – im Heu schlafen, Wasser holen, Holz besorgen –, durften wir Buben auf den Saß Rigais. Mit den Eltern mitgehen. An umliegenden Felsen, zimmergroße Felsklötze, die auf einer Alm herumliegen, hatte mir mein Vater die Grundgriffe des Kletterns beigebracht. Wir trugen auch ein Seil im Gepäck. Dieses Hanfseil hatte er noch aus seiner Jugendzeit.

H Fühlten Sie sich sicher mit diesem Seil?

M Vor uns waren ein paar Leute, kleine Steinchen kamen von oben runter. Das war der erste wirklich starke Eindruck, den ich in Erinnerung behalten habe. Mein Vater sagte: »Vorsicht, wir klettern da unter euch!« Es war mir sofort klar: Wenn dich ein Stein am Kopf trifft, dann hast du nicht nur eine Beule. So stiegen wir vor dem Vater den Berg hinauf, ohne Seil. Es war ein leichtes Steigen. Die erste und einzige Angstsituation, die ich in Erinnerung habe, fand am Gipfel statt. Da geht’s gegen Norden 600 Meter senkrecht runter. Trotzdem, bei dieser Tour wurde meine Kletterleidenschaft geweckt. Vermutlich. Ich war nicht nur geschickt und ausdauernd, ich war dabei, mir meine Welt zu erschaffen. Der größere Bruder hat es auch gut geschafft. Dann sind wir den ganzen Winter hindurch in die Schule gegangen und haben immer wieder von den Bergen geredet und vom Sommer. Mit zehn, zwölf Jahren habe ich angefangen, neue Wege zu suchen und die Spitzen am Ende des Tales wurden meine Fluchtburg. Mein Bruder Helmut war inzwischen Vorzugsschüler.

H Was gab jetzt den Ausschlag für Ihre Kletterleidenschaft?

M Ich kann es nicht sagen. Ob da nur das Lob der Eltern war oder vor allem des Vaters, der den Buben mitgenommen hat, und der sich dann recht gut anstellte, oder ob es allein die Möglichkeit war, mich auszutoben, auszureißen, auszuklettern. Ich weiß es nicht.

H War Klettern nicht einfach eine Steigerung des Selbstbewußtseins und die Etablierung der Persönlichkeit?

M So würde ich das nicht sagen. Der nächste Schritt war, daß mein jüngerer Bruder Günther und ich selbständig, also in Eigenregie, auf die Geislerspitzen kletterten. Und zwar auf der Nordseite. Keine der schwierigen Routen, aber immerhin. Daß wir es überhaupt durften, ist für mich ein Wunder. Heute, im Rückblick, bewundere ich den Vater für diese Großzügigkeit. Wir kannten den Weg nicht. Wir wußten nicht, wie schwierig die Nordwand der Kleinen Fermeda ist. Wir stiegen ein, mußten den Weg suchen, kamen zum Gipfel. Natürlich machte uns das stark. Aber Persönlichkeit?

H Wie sah Ihre erste schwierige Klettertour aus?

M Die erste richtige Klettertour, so eine Art senkrechte Klettertour – senkrecht ist es natürlich nicht, aber ich empfand es damals so – habe ich mit meinem Vater gemacht. An der Ostwand der Kleinen Fermeda. Ich muß so zwölf Jahre alt gewesen sein.

H Wie hoch ist der Schwierigkeitsgrad?

M Drei.

H Wie sieht Schwierigkeitsgrad eins aus?

M Die Schwierigkeit I (Eins) ist, wenn ein guter Kletterer die Hände braucht, um sich zu bewegen, weil er sonst aus der Wand fällt. Zwei ist für einen guten Kletterer mäßig schwierig. II (Zwei) ist der Große-Fermeda-Normalweg. Vielleicht sogar II – III (zwei bis drei). Und drei ist bereits schwierig. Für einen guten Kletterer. Das heißt, du mußt schon Erfahrung, Kraft, Ausdauer haben. Du mußt klettern können und eine bestimmte Route auch finden. Klettern hat aber immer auch mit dem Kraft-Gewicht-Verhältnis zu tun. Ein Kind tut sich da nicht unbedingt schwer. Ein Kind hat auch kleine Hände und kann sich an kleinen Griffen gut halten. Es hat allerdings auch den Nachteil, daß es nicht so weit greifen kann. Wenn der nächste Griff einen halben Meter zu hoch ist, ist er einen halben Meter zu hoch.

H Wie würden Sie die Wand beschreiben?

M Zuerst ist da ein ziemlich schwieriger Zugang, Kamine, Rinnen, oft eine Schlucht, aber nicht ausgesetzt. Diese Passagen aber sind glatt.

H Was heißt ausgesetzt?

M In erster Linie, daß man tief hinuntersieht, daß überall Tiefe ist. Zwischen der Großen und der Kleinen Fermeda aber sind so enge Kanäle, durch die bei Gewitter Wasser runterfließt, ausgewaschene Rinnen. Da also klettert man hoch. Und dann kommt eine Serie von Kaminen in einer senkrechten turmhohen Wand. Da sind also Spalten, durch die man hochklettert.

H Und wie klettert man in diesen Kaminen?

M Spreizend! Auf Druck und Gegendruck, die Beine gespreizt. So ein Schlund geht einmal zusammen, dann auseinander. Dann kommt wieder ein weniger steiles Stück. Zuletzt ist es wieder steiler. Die eigentliche Wand ist vielleicht 200 Meter hoch. Senkrecht. In dieser Gipfelwand wußte der Vater Bescheid – von früher her –, er ist am Beginn also vorgestiegen. Nach vierzig Metern, einer Seillänge, hat er das Seil um einen Felszacken gebunden und mich nachgeholt. Am Beginn des letzten Drittels hat er mich eine Seillänge weit vorausklettern lassen. Dafür verdient er großen Respekt, denn das hätte auch danebengehen können. Wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Kletterwege waren damals nicht abgesichert wie heute.

H Zwei Seillängen fallen ist schon ziemlich lang.

M Es steckten in dieser Wand kaum Haken. Ein paar. Wir haben, wie üblich, in die alten Haken Karabiner geklinkt und mit dem Seil verbunden. Das Hanfseil durchlaufen lassen. Ob es einen Sturz gehalten hätte? Ich konnte so etwas nicht kontrollieren. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich durfte damals erstmals vorausklettern. Wo gehe ich – im Großen und im Detail – war die Frage. Die Wegsuche hatte ich offensichtlich schnell heraus. Stürzen durfte ich nicht. Vielleicht wollte mir der Vater mit dieser Aktion zeigen: Vorausgehen bedeutet, zum Partner zurückrufen, Verantwortung tragen, auf der Hut sein. Vor allem bedeutet es, vorsichtig sein. Natürlich hat mir mein Vater auch gesagt, jetzt darfst du nichts riskieren, also nicht runterfallen. Es wäre lebensgefährlich. Nach dieser Tour durfte ich mit meinem jüngeren Bruder ähnliche Touren gehen. In Eigenregie. Das muß man sich vorstellen: Die Eltern entlassen Halbwüchsige zum Klettern im Gebirge.

H Da hat Ihr Vater also gesehen, Sie können es, und er ist das Risiko dann auch bewußt eingegangen und hat Ihnen vertraut.

M Richtig!

H Auch lebend wiederzukommen.

M Ja! Lebend wiederkommen war die Verpflichtung. Wir waren jetzt zwei Buben, die anfingen, selbständig zu klettern. Wir sagten: »Wir gehen morgen die Nordwand der Kleinen Fermeda!« Eine Wand, die der Vater noch nie geklettert hatte. Er sagte nur: »Paßt halt auf. Wo werdet ihr einsteigen, wo aussteigen?«

H Wie erklären Sie das? Vorher haben Sie ihn geschildert als kontrollierenden, fast pedantischen Menschen, und jetzt öffnet er Ihnen diese riesige Tür?

M Unser Vater hat sicherlich nicht vorgehabt, uns eine Kletterkarriere zu erschließen. Aber wovon er geträumt hat, vor dem Krieg, das hat er uns nicht verbieten wollen. Was er mit zwanzig geklettert ist, durften wir mit zwölf Jahren. Nie ein Gefühl der Rivalität.

H War das vielleicht die verschüttete Phantasie seines eigenen Lebens, die er Ihnen eingeräumt hat?

M Das kann schon sein. Er hat seine unterbrochene Lebensphase als Kletterer akzeptiert und sich wohl gesagt: Den Buben verwehre ich ihre Träume nicht. Sie sind zwar jung, aber sie sind geschickt. Er hat inzwischen gewußt, daß ich besser klettern konnte als er. Auf naive Weise. Wir haben zusammen auch die Ostwand der Großen Fermeda geklettert. Dabei bin ich alles vorausgestiegen. Aber der Vater war immer noch der Bestimmende. Da links! Vorsicht, Stein! Diese Routen hat er alle geklettert gehabt. Was ihm und seinen Studienkollegen nicht gelungen war, vor dem Krieg, ist die Nordwand des Saß Rigais. So ging er sie mit mir an. Ich kann mich gut erinnern, wie die Mutter gesagt hat: »Nein, diese Wand ist zu groß und zu gefährlich für das Kind. Das kannst du nicht machen.« Er ging trotzdem mit mir in die Wand. Wir sind ein Stück weit hinaufgeklettert. Er stieg da rauf und wieder runter und hat gesagt, versuchen wir es links. Wieder rauf, runter. Wir sind nie richtig losgeklettert. Immer wieder zurückgegangen. Er hatte Angst. Wir sind zuletzt zurückgegangen, und der Vater hat gesagt, er finde den Weg nicht. Er wußte nicht, wo es langgeht. Und was haben Günther und ich gemacht? Ich war damals, glaube ich, sechzehn, mein Bruder vierzehn. Wir beschlossen, jetzt gehen wir die Wand an, die mein Vater nicht hingekriegt hat. Nicht, um ihm zu zeigen, was für eine Flasche er als Kletterer war, sondern um zu sagen, was wir wollten. Wir stiegen so über die Dimension, die mein Vater kannte, hinaus. Inzwischen hatten wir ein paar Haken und einen Steinschlaghelm, ein Nylonseil und einen Kletterhammer. Die notwendigsten Utensilien also.

H Diesen ersten Steinschlaghelm hat er Ihnen zu Weihnachten geschenkt?

M Auch der Kletterhammer war ein Geschenk von Vater.

H Wie sah dieser Kletterhammer aus?

M Riesengroß, ein schweres Trumm, vom Dorfschmied gefertigt. Es war seiner, ein Gerät aus den dreißiger Jahren.

H Wie schwer?

M Doppelt so schwer, wie ein Kletterhammer damals, der im Sportgeschäft zu kaufen gewesen wäre. Dazu ein längerer Stiel, gut dreißig Zentimeter lang, wie Hafner und Schmied das eben machen. Und zwar nicht mit Klinge, mit der man Ritzen schlagen konnte. Also nicht so mit Spitze vorn, sondern nur zum Hakenschlagen. Ganz vernünftig. Nur für Felstouren. Diese Hämmerchen, die man im Sportgeschäft kaufen konnte, habe ich später immer abgelegt. Der Hammer vom Vater war wirklich besser. Er funktionierte immer, lag gut in der Hand und hat die Haken schneller reingetrieben. Ich habe ihn bei den kühnsten Dolomiten-Erstbegehungen dabeigehabt.

H Woran hört man, ob ein Haken greift?

M Am Ton! Der gutsitzende Haken singt. Wenn er schnell reingeht, kann man es gleich vergessen. Wenn ein lasches Geräusch zu hören ist, hält er nicht. Wenn er aber hineinsingt – so der Fachausdruck – hält er auch. Ein paar tausend Kilo und mehr.

H Haben Sie das Hakenschlagen gemocht?

M Ich habe es gekonnt. Notwendigerweise. Mit zwanzig dann die Erleuchtung. Ich war einer der Ersten, der beim Klettern anders vorging als alle anderen. Ich bin nicht geklettert und habe, wenn es brenzlig wurde, schnell einen Haken geschlagen. Ich bin geklettert, und wenn ich gemerkt habe, hier ist eine ideale Ritze und ich kann gut stehen, habe ich einen Haken geschlagen. Zur Sicherung. Das ging ruck zuck. Dann bin ich weitergeklettert. Wenn eine brenzlige Stelle kam, mußte ich nicht nach einer Ritze suchen, die es vielleicht gar nicht gab. Ich war abgesichert. In exponierter Position zu stehen und Haken zu schlagen, heißt viel Kraft verlieren. Ich konnte zügig klettern, weil ich immerzu abgesichert war. Ich kletterte also nicht wie alle anderen. Genau umgekehrt. Man hat früher immer, wenn es brenzlig wurde, wenn man nicht mehr weiterkam, irgendwo schnell noch einen rettenden Haken reingedroschen. Der dann nicht hielt. Ich habe die rettenden Haken plaziert, wo ich sie nicht brauchte, aber gut stehen konnte. Weil ich dabei keine Zeit verlor und wenig Kraft. Diese Taktik hat mir später, so mit Anfang Zwanzig, einen Vorsprung gegeben. Wir haben mit dieser Taktik Erstbegehungen gemacht, die kaum wiederholbar schienen, weil an den Schlüsselstellen Haken fehlten. Die Zweitbegeher brauchten oft dreimal so lang wie wir. Wir waren nicht besser, wir hatten nur einen anderen Zugang zum Fels.

H Was gab Ihnen das Selbstvertrauen, solche Neuerungen zu wagen?

M Ich habe in meinem Leben Gestriges immer respektiert. Im großen und ganzen. Erstmal habe ich also von anderen gelernt, habe mich anfangs immer untergeordnet. Nicht zu vergessen, ich kam aus einem kleinen Tal. Als ich das erste Mal mit berühmten Kletterern unterwegs sein durfte, habe ich gedacht: großartig! Ich war ein kleines Kletterkind, das eine vage Ahnung hatte. Dann habe ich gemerkt, die können einiges wirklich viel besser als ich. Ich habe es abgeschaut. Bestimmte Praktiken aber konnten sie schlechter als ich. Das habe ich mir gemerkt. Also habe ich sehr viel von ihnen gelernt.

H Zum Beispiel?

M Sichern, Zeiteinteilung, Abseilen. Was ich besser konnte, war, den Weg finden. Ich habe nie mehr im Leben, seit ich achtzehn Jahre alt bin, einen Bergsteiger gefunden, der so sicher den Weg sieht wie mein Bruder Günther oder ich. Das Wegfinden haben wir als Kinder gelernt. In den Jahren, als wir durch die Schluchten und Rinnen der Geislerspitzen kletterten. Durch wie viele Wände wir gestiegen sind! Ohne vorher im Führerbuch nachzulesen. Wir wußten einfach, es geht nur da oder dort. Es geht nur so. In der Pelmo-Wand wußten wir, du mußt nach rechts, und dann geht es schon weiter. Andere Kletterer haben solche Instinkte nie entwickelt, vor allem die Städter nicht.

H Da macht man sich aber nicht beliebt?

M Nein, das war auch nicht unser Ziel.

H Waren Sie ein Besserwisser?

M Nie und in keiner Sparte. Wie hätte ich sonst lernen können? Am Beginn habe ich mich untergeordnet. Im Moment, als ich merkte, das können die anderen wirklich nicht, habe ich die Entscheidungen getroffen. Einfach so. Und die anderen haben mir sofort geglaubt. Sie sind mir relativ schnell gefolgt. Ohne zu zögern. Zwischen meinem Vater und mir hat es nie eine Rivalität gegeben. Der nächste Schritt lag zwischen meinem Bruder und mir. »Du gehst nach, ich gehe voraus«, war nie umstritten. Ich war der Ältere. Wir haben nie darüber gestritten. Wer vorausging, trug mehr Verantwortung. Das war selbstverständlich. Ich war größer, ich war erfahrener.

H In der frühen Kindheit konnten Günther und Sie sich nicht besonders gut leiden, Sie konnten nichts miteinander anfangen, warum?

Ende der Leseprobe