7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2025

"Ein Mann - eine Liste. Was geschieht, wenn man sich kurz nach seinem vierzigsten Geburtstag daran erinnert, wer man war, bevor man erwachsen werden musste? Was passiert, wenn man eine Liste mit Lebensplänen findet, die man als Jugendlicher geschrieben hat und sein fünfzehnjähriges Ich noch einmal Regie übernehmen lässt? Fragt Jonathan Walker!" Ein unterhaltsamer Kurzroman für Musik-Fans, vor allem für Männer, aber auch für Frauen, die Fans von musikbegeisterten Männern sind, und für alle, die Liebesgeschichten mit etwas Tiefgang mögen, und die wissen wollen, wie man eine kleine Midlife-Crisis humorvoll meistern kann. Eignet sich auch hervorragend als Geschenkbuch!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Mein Name ist Jonathan Walker

Mein Name ist Jonathan Walker

My Story of Music, Love & Life

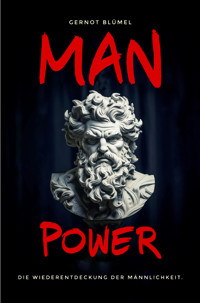

Gernot Blümel

Impressum

Gernot Blümel

Brodtischgasse 16

2700 Wr. Neustadt

Österreich

1. Auflage

Text: © Copyright 2023 by Gernot BlümelCover: Ursi AllingerLektorat, Korrektur und kreative Beratung: Astrid Blümel

www.gernotbluemel.com

Prolog.

„Mein Name ist Jonathan Walker und dies ist meine Geschichte. Also, ein Teil davon, um genau zu sein.“

So, jetzt kann ich wieder einen Punkt auf meiner Liste abhaken: Ein Buch schreiben. Außer, dass ich das Buch jetzt schreiben muss, aber gut, abhaken kann ich es ja schon mal.

One.

Ich hatte einen ganz gewöhnlichen Job, passend zu meinem ganz gewöhnlichen Leben, in einer gewöhnlichen Wohnung, in einer ganz gewöhnlichen Beziehung. Sechs Uhr morgens aufstehen, aufs Klo gehen, duschen oder auch nicht (zu viel duschen trocknet die Haut aus), auf die Waage stellen, der übliche morgendliche „Bauchspeck-Kontroll-Griff“, das tägliche gesunde Frühstück (fit bleiben ist angesagt, ob es schmeckt oder nicht… seht ihr schon, wie ich die Augen verdrehe?), Tee statt Kaffee trinken (und nein, grüner Tee pusht nicht so wie Kaffee), einen möglichst auffällig unauffälligen Anzug anziehen, schnell noch mal über die Schuhe putzen, der Freundin nur einen Luftkuss zuwerfen dürfen, damit ihr Make-up nicht verwischt, den Knirps trotz strahlendem Sonnenschein mitnehmen (man weiß ja nie), und dann zum Zug gehen. Zum Zug. DER Zug. Der sieben-Uhr-vier-Zug in die Stadt.

Die armen Seelen, die über den Styx gebracht wurden, können sich nicht wesentlich unwohler gefühlt haben als ich in diesem Zug.

Mich an meine Aktentasche klammernd, hoffend, dass sich niemand neben mich setzen möge, was natürlich bei gefühlten drei Milliarden Menschen pro Abteil unwahrscheinlich war, aber zumindest bestrebt, dass mich niemand berührte oder gar in ein Gespräch verwickelte, beobachtete ich die Fahrgäste. Junge, aufstrebende Menschen voller Tatendrang – kurz nach sieben Uhr!

Sehr verdächtig.

Menschen, älter als ich, vielleicht so um die 50, die sich nur noch wie automatisiert durch den Morgen bewegen. Aufs Handy schauen, während sie in ihr iPad tippen, während sie noch schnell einen Donut in sich hineinstopfen und den heißen Becher Kaffee zwischen ihren Knien balancieren. Eine ruckartige Bremsung wäre amüsant. Nein, der Zug bremst nicht. Nichts kann ihn aufhalten auf seinem Weg in die Stadt.

Frauen in ihren Business-Kostümen und mit ihren 80er-Jahre-Jane-Fonda-Mähnen, oder ihren „Hey, was bin ich nicht modern und dynamisch, darum habe ich mir (offensichtlich) die Haare selbst in einem dunklen Raum ohne Spiegel mit der Gartenschere geschnitten“-Frisuren.

Frauen, die sich „Ganz offen und ehrlich gegen eine Familie entschieden haben, um sich voll und ganz ihrer Karriere widmen zu können“, wie sie sich selbst und ihren Sitznachbarn täglich aufs Neue weismachen wollen. Tja, aber den vorbeilaufenden Kindern sehen sie trotzdem wehmütig nach. Gute Entscheidung, das mit der Karriere, Madame. Und mit der Frisur.

Oh, da steigt wieder jemand zu.

„Flieh, du Narr! Steig nicht ein! Du kannst diesen Zug nie wieder verlassen, wenn du erst mal drin bist!“, möchte ich ihm zurufen, aber es ist zu spät.

Und dann sind da die Menschen in meinem Alter. Knapp unter 40. Manche haben Familien zuhause, wahrscheinlich sogar kleine Kinder, sind verheiratet und man kann ihnen ansehen, dass sie genau dort viel lieber wären, während sie sich gedankenverloren aus den Fenstern starrend mit ihren Eheringen spielen oder sich auf ihren Handys die Fotos vom letzten Wochenende anschauen und dabei still in sich hineinlächeln.

Jeder möchte woanders sein. Und doch fahren wir alle in die Stadt. Warum?

Weil es alle so machen.

Der einzige Trost: Mein Discman. Ja, du hast richtig gelesen: Discman. Ich weigere mich, wie alle anderen einen mp3-Player, vollgestopft mit tausenden Songs, synchronisiert mit allen PCs, Laptops und was man sonst noch an elektronischen Geräten hat, mit mir herumzutragen. Ich will beim Musikhören wenigstens noch ein bisschen etwas vom „Schallplatten-Feel“ spüren. Die kleine Scheibe im Player rotiert. Mein kleiner Widerstand, in einer synchronisierten Welt asynchron zu sein. Was läuft?

Jimmy Hendrix, Electric Lady Land, 1968, … And the Gods made love … play.

Ich öffne meine Augen wieder und schon fährt der Zug in meiner Station ein. Viel zu früh, wie immer. Und wie so oft muss ich genau an der besten Stelle von Voodoo Chile raus. Raus aus der Musik, raus aus der Welt, in der ich mich gerade so wohlgefühlt habe.

Die Türen öffnen sich und das Gedränge geht los. Da können es einige wieder mal gar nicht mehr erwarten, ins Büro zu kommen.

Noch am Zeitungsstand vorbei und ein Tagesblatt kaufen. Es interessiert mich eigentlich nicht, was für Schwachsinn die Politiker wieder von sich geben und welche Kurse wohin gestiegen oder gefallen sind, aber es wird erwartet, up to date zu sein.

Hinein in die U-Bahn, noch ein paar letzte Minuten, bevor die Show beginnt. Ich blättere die Zeitung durch, versuche ein paar möglicherweise relevante Themen für das Mittagessen mit der Chefetage zu filtern. Na toll, der hinter mir könnte sich beim Husten vielleicht wenigstens die Hand vorhalten… ach nein, geht nicht, muss ja gleichzeitig telefonieren und am zweiten Handy eine SMS schreiben.

Rein in das riesige Gebäude, in dem ich arbeite, das übliche Ritual mit der Empfangsdame: „Einen wunderschönen guten Morgen, Mr. Walker … blablabla … Herrliches Wetter … blablabla!“ Ja, das Wetter ist wirklich wunderschön – zu schade, dass ich davon aber nichts mitbekommen werde, da in dem Gebäude dank Klimaanlage, LED-Beleuchtung der sterilsten Sorte und nicht zu öffnenden Fenstern ein eigenes Klimat herrscht.

Rein in den Aufzug, hinauf in meine Etage und dann den Vormittag hinter mich bringen. Meinen Job machen.

Worum es dabei ging? Um Zahlen. Die Zahlen mussten stimmen. Große Zahlen! Richtige Zahlen! Und wir brauchten mehr Zahlen als alle anderen. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Profit! Mehr Profit! Schneller! MEHR! Von allem mehr!

Und ich war einer davon, der dafür verantwortlich war, MEHR zu erreichen. Es waren Zahlenspiele. Mit Geldbeträgen spielen, die auf Papier geschrieben stehen, und mehr daraus machen. Das war es, was den Chef zufrieden machte. Noch zufriedener war er, wenn dabei auch noch andere viel weniger bekamen.

Mr. Smith.

Knallroter Kopf, akkurater Scheitel im grau melierten Haar, akkurater Anzug, akkurate Ärmellänge des Hemds, Wohlstandsbäuchlein, mittelgroß, mittelalt, braungebrannt und alles an ihm schrie: MEHR! Ein größeres Auto, ein größeres Haus, eine jüngere Frau … natürlich mit größeren Brüsten. Und neue Zähne. Ich glaube, er ließ sich ein Mal pro Jahr neue Jacketkronen machen, denn aus irgendeinem unheimlichen Grund wurden seine Zähne immer größer, weißer und massiver. Gegen Ende hätte er mit seinen unter dem Schnauzer hervorragenden Hauern locker Nüsse knacken können.

Das Mittagessen mit Mr. Smith. Einmal pro Woche lud er zum unvermeidlichen gemeinsamen Essen, um die neuesten – was sonst? – Zahlen zu besprechen. Ein wenig entspannendes Mahl. Des Öfteren gingen Kollegen aus so einem Lunch mit der Entlassung als Nachtisch nach Hause.

„Du Glücklicher“, dachte ich mir bei jedem Einzelnen, der es so schaffte, diesem Apparat zu entkommen.

Aus irgendeinem Grund feuerte mich Mr. Smith aber nie. Irgendwas an mir gefiel ihm scheinbar. Keine Ahnung, was das gewesen sein mag, aber er nannte mich immer wieder „Mein Goldjunge“.

Tja, die Zahlen stimmten offensichtlich.

Steak. Blutig. Ich liebe Steak – vorausgesetzt, es muht nicht mehr, wenn es vor mir liegt. Aber um in dieser Runde bestehen zu können und sein Gesicht zu wahren, musste das Steak blutig sein. Und wenn ich blutig sage, dann meine ich blutig. Möglicherweise war es an einem Grill vorbeigetragen worden. Und wenn Mr. Smith sagte „So muss ein Steak sein!“, dann musste man lächeln und nicken und zustimmend „Mmmhhh!“ brummen, während man versuchte, das nach Eisen schmeckende Stück Fleisch hinunterzubekommen.

Und dann ging’s jedes Mal aufs Neue los. Nach dem Essen: Whiskey. Und, was noch? Na?

„Einen Johnny Walker für unseren Johnny Walker!“

Und ich nickte und lächelte und dachte mir: „Oh, wie witzig, Mr. Smith! Und vor allem so kreativ! Hab ich ja noch nie zu hören bekommen, Mr. Smith!“, stürzte den Whiskey runter und merkte erst wieder am Rückweg in mein Büro, dass mir Whiskey nicht bekommt.

Nachmittag. Zahlenspiele. Die letzte halbe Stunde auf die Uhr schauen, wann es denn nun endlich vorbei ist. Die Zeit vergeht nicht. Ich zähle nochmal die Fenster am gegenüberliegenden Gebäude.

Heimreise mit dem Zombiezug. Hendrix läuft. Alles lässt ein bisschen nach.

Den Schirm wieder mal im Zug vergessen. Gut, dass sicherheitshalber noch drei zuhause sind. Sollten für diesen Monat reichen.

Abendessen. Meine Freundin hat wieder mal gekocht. Salat mit nichts. Grüne Einöde am Teller. Sie hat beschlossen, wir müssten mehr auf unsere Figur achten. Wir müssten außerdem mehr Kultur genießen. Darum sind wir auch dieses Wochenende wieder mal in der Oper.

„Danke Schatz, dass du die Karten besorgt hast“, versuche ich zu schmeicheln, während ich mit einem Salatblatt ringe.

Die Oper. Zwei bis drei dicke Menschen schreien sich in einer – ich gehe mal davon aus, dass es so ist – Fantasiesprache an. Ob ich meinen Discman mit reinschmuggeln kann?

Fernsehen – eine Kultursendung. Irgendjemand springt mit Farbe am Körper gegen eine Leinwand. Ein Glas Rotwein. Meine Nase juckt. Was gäbe ich für ein Bier. Aber der kultivierte Mann trinkt zur Kultursendung nun mal Wein.

Schlafenszeit.

Zähneputzen, die Zahnseide nicht vergessen, Zehennägel schneiden, Licht aus. Und bitte den Discman ausmachen. Sie kann bei dem Lärm nicht schlafen.

Tag für Tag.

Two.

Und nun beginnt die Geschichte.

Es waren noch knapp zwei Wochen bis zu meinem 40. Geburtstag. Ich wollte keine allzu große Feier, aber es wurde erwartet. Von Freunden. Vor allem von meiner Freundin und ihren Freunden.

Witzig, denn so dramatisch mir die folgenden Wochen vorkamen, so sehr amüsiert es mich, dass ich heute ihren Namen gar nicht mehr so richtig weiß. Carla oder Carma? Macht nichts. Für die kurze, aber entscheidende Rolle, die sie in meiner Geschichte noch zu spielen hat, nennen wir sie wohl am besten einfach „sie“.

Also, sie und ihre Freunde wollten eine große Party für mich schmeißen und ich wehrte mich auch nicht dagegen, da das aussichtslos gewesen wäre. Aber Benjamin? Musste Benjamin wirklich auch kommen? Ich wusste nur, dass er und sie mal eine Zeit lang zusammen gewesen und danach gute Freunde geblieben waren. Ich hatte mich mit seinem Schicki-Micki-Pseudo-Esoterik-Gequatsche jedoch nie anfreunden können. Aber okay, Benjamin musste dabei sein.

Die Tage vergingen wie üblich recht träge und am Freitag vor der Party kam ich überraschenderweise früher heim als sonst. Mr. Smith hatte mir in einem Anfall von Großmut mal keine zusätzlichen Zahlen für Freitagabend reingewürgt. Ich stand also in der Tür und sah ihr sofort an, dass etwas im Busch war.

„Jonathan, wir müssen reden.“

Du hast sicher schon selbst das eine oder andere Mal ein Gespräch geführt, das mit „Wir müssen reden“ begonnen hat. Wenn dem so ist, weißt du auch, wie so etwas ausgeht, darum überspringe ich diesen Teil der Geschichte. Nur noch eines: Danke, Benjamin, dass du mir geholfen hast, mich zu befreien.

Since I’ve been loving you, Led Zeppelin, 1970, Led Zeppelin III, drehte sich im Discman, während ich im Dunkeln an die Decke starrte und überlegte, was ich nun machen sollte.

Das Problem war gar nicht, dass sie mich verlassen hatte. Vielmehr fragte ich mich, was ich nun mit mir überhaupt anfangen sollte! Wollte ich mein Leben so weiterführen? Wollte ich für immer mit dem Zug des Verderbens in den Kerker der Qualen fahren, Tag für Tag mit Zahlen spielen, bis ich eines Tages umkippte und verschwand, bedeutungslos, ohne je etwas aus meinem Leben gemacht zu haben, das mir etwas bedeutete? Wer war ich noch? Was war noch übrig von mir?

Jimmy Page solierte und ich schlief ein.

Am nächsten Morgen wachte ich früh auf. Fünf Uhr.

Happy Birthday, Jonathan. Die Party musste noch abgesagt werden. Und Kaffee musste her. Da ich ja in einem kaffeefreien Haushalt lebte, musste ich allerdings zuerst mal Kaffee und eine Maschine auftreiben und lief zu einem kleinen Supermarkt, der um diese Uhrzeit schon offen hatte. Ich deckte mich mit vier ein-Kilo-Päckchen Kaffee ein, suchte mir eine richtig schöne, altmodische Filtermaschine aus und spazierte mit meiner Beute nach Hause. Denn eines war klar: Von heute an würde ich wieder Kaffee trinken.

Ich wusste schon gar nicht mehr, wie köstlich eine heiße Tasse Kaffee sein konnte.

Acht Uhr. Meine Mutter Rosie rief mich an, um mir wie jedes Jahr überschwänglich zum Geburtstag zu gratulieren. Wie stolz sie nicht auf mich sei, und sie könne sich noch genau daran erinnern, was für ein kleiner süßer Hosenmatz ich gewesen war und nun war ich schon so groß und überhaupt!

Ich freute mich sehr, ihre liebevolle Stimme zu hören. Es fühlte sich so heilsam an. Und als ich sie fragte, ob ich nicht bei ihr und George vorbeikommen könnte, wusste sie sofort, dass irgendwas nicht stimmte. Ich erzählte ihr in groben Zügen von den jüngsten Ereignissen und machte mich dann auf den Weg zu ihr und George. Ich wollte nicht allein sein an meinem Geburtstag.

George.

George war mein Stiefvater. Meine Mutter hatte ihn auf einer Indienreise kennengelernt, ein paar Jahre, nachdem mein Vater gestorben war.

George war anders. 72 und auch wieder so gar nicht 72. Erwachsen und dann wieder doch nicht. Er bebaute einen kleinen Kräutergarten hinterm Haus, sprach mit den Pflanzen und Tieren, schrieb Gedichte und Lieder, bei denen nur er wusste, worum es darin ging, glaubte fest an Außerirdische, an die Liebe und den Rock’n’Roll. Er war ganz anders als mein Vater und vielleicht war er mir deswegen lange Zeit nicht geheuer gewesen, aber ich sah auch, wie gut er meiner Mutter tat, wie viel sie mit ihm lachte, wie liebevoll sie miteinander umgingen und wie glücklich sie waren.

Und sie sind es noch immer! Ich schreibe bloß aus stilistischen Gründen in der Vergangenheit von ihnen.

Ich nahm den Bus zu ihnen. Whitesnake, Saints & Sinners, 1982 – Here I go again lief auf meinem Discman.

Ich mag es, wie ruhig alles wird, wenn man immer weiter stadtauswärts fährt. Es ist so, als würde man wieder atmen können.

Die Busfahrt dauerte rund 40 Minuten und als ich ausstieg, kam doch noch die Sonne raus. Und ich stellte fest, dass ich meinen Schirm im Bus vergessen hatte.

„Macht nichts, ich habe ja noch zwei zuhause.“

Kaum hatte ich an der Tür geklingelt, wurde sie schon von meiner Mutter aufgerissen. Sie umarmte mich, was ungefähr wie ein Bearhug beim Wrestling ausgesehen haben musste, murmelte dabei „Mein Lieber, mein Armer, mein Mbpmbmm…“ an meiner Brust und schniefte auch herzzerreißend, was recht flüssig klang. Aber okay, es war bloß der Kaschmir-Pullover, den sie mir letztes Weihnachten geschenkt hatte – und der hatte es nicht anders verdient.

Und so schnell konnte ich gar kein Ausweichmanöver starten, schloss sich auch schon George der Umarmung an, indem er meine Mutter und mich mit seinen überraschend langen Armen gleichzeitig umarmte, Worte in irgendeiner mysteriösen Sprache murmelte und dabei auf und ab wippte, wie man es von den Indianern kennt. Heya, heya.

Nach etwa fünf Minuten des Liebkosens, Drückens und Quetschens durfte ich dann ins Haus und legte erst mal den Pullover ab. George bot mir seinen speziell-spezialgerösteten Kaffee an, den ich natürlich gerne annahm, und meine Mutter versuchte noch schnell in der Küche, die 40 Kerzen auf der Torte zu justieren, die anschließend einem Igel zum Verwechseln ähnlichsah. Nervöses Feuerzeug-Geklacker und schon kamen die beiden aus der Küche, voller Inbrunst „Happy Birthday“ schmetternd, ins Wohnzimmer. Ich freute mich wirklich sehr und fühlte mich zuhause. Nach all den Jahren war ich hier noch immer daheim.

Alle 40 Kerzen auf einmal ausgeblasen.

Nach dem zweiten Stück Torte und der dritten Tasse Kaffee erzählte ich den beiden die Geschichte mit ihr noch einmal genauer und während meine Mutter immer wieder bestürzt den Kopf schüttelte, nickte George im Gegenzug dazu mit seinem und hielt die Augen dabei geschlossen. Irgendwann hörte er auf zu nicken und ich war mir nicht sicher, ob er nicht vielleicht eingeschlafen war, was er aber bis heute bestreitet.

Normalerweise wäre ich nach zwei Stunden wieder aufgebrochen – weil man das eben so macht. Man lässt sich hin und wieder zuhause blicken, alles in einem überschaubaren Rahmen, und dann kann man ruhigen Gewissens wieder wegfahren.

Diesmal war es anders.

Ich hatte in den letzten Jahren viel zu selten daheim vorbeigeschaut. Und ich wollte nicht weg. Mittag verging. Am frühen Nachmittag zeigte mir George sein neu angelegtes Kräuterbeet und zwinkerte mir bei der einen oder anderen Pflanze verschwörerisch zu.

Danach zeigte mir meine Mutter Fotos von ihren letzten Reisen, während George sich zum Meditieren zurückzog. Ich glaube, dass er bloß ein Nickerchen hielt, aber auch das streitet er ab.

Marokko, Barcelona, London, … unglaublich, was die zwei alles gesehen hatten.

Nach rund einer halben Stunde stieß George mit einer etwas irren Frisur und zerzaustem Bart wieder zu uns.

„Gut geschlafen?“ fragte ich ihn, was er aber elegant überhörte.

„Wo wir gerade dabei sind: Ich nehme an, du schläfst heute hier, Jonathan? In deinem Zimmer ist noch alles so, wie du es zurückgelassen hast. Und du bist hier willkommen. Immer.“

Er lief an mir vorbei, ohne meine Antwort abzuwarten, drückte meiner Mutter einen Schmatz auf den Mund, die daraufhin rot anlief, und ging direkt in die Küche, wo er sich über die Reste des Kuchens hermachte.

Der Abend verging noch sehr gemütlich. George erzählte von vielen Konzerten, die er erlebt hatte, und als Höhepunkt von Woodstock, wo er damals live dabei war. Die Menschen, der Schlamm, die Musik. Ich hatte alles vor Augen. Wie gerne wäre ich dabei gewesen.

Dann gab es noch Tee aus Georges eigener Zucht, der mich ziemlich ausknockte, und so nahm ich das Angebot an und ging in mein altes Zimmer. Tatsächlich: Es roch sogar noch so wie damals. Ich war zu müde, um mich noch durch all die Erinnerungen zu wühlen, nahm nur noch schemenhaft Eindrücke wahr: Die Gitarre – eine Strat –, den kaputten Marshall-Amp, die Platten, sogar noch so sortiert, wie ich es gerne hatte – nicht nach Jahreszahlen oder alphabetisch, sondern nach Stimmung – und mein alter Plattenspieler. Ich fand mit einem Handgriff die Platte, die ich noch hören wollte, legte sie auf und mich ins Bett.

Bill Withers, Live at Carnegie Hall, 1973 – von vorne bis hinten. Und niemand sagte mir, ich solle leiser machen oder abdrehen.

Three.

Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon jemals so friedlich geschlafen hätte wie in dieser Nacht.

Es muss so gegen sieben Uhr dreißig gewesen sein, als ich aufwachte. Sonnenstrahlen krochen zwischen den Vorhängen ins Zimmer und Vögel zwitscherten draußen.

Vögel! Da wo ich wohnte, obwohl es nicht direkt im Zentrum der Stadt lag, gab es, glaube ich, keine Vögel. Doch – Tauben, die einen argwöhnisch beäugten, wenn man die Wohnung verließ, und mit einem unheilvollen „Gruuu“ verabschiedeten.

Es war, als wäre keine Zeit vergangen. Ich hätte genauso gut noch immer 15 sein können.

Ich setzte mich auf, strich mir die Haare so gut es ging glatt, streckte mich, worauf es an verschiedenen Stellen in meinem Körper ordentlich knackte, und ging dann auf die Suche nach meiner zweiten Socke, die aus unerklärlichen Gründen einfach nicht mehr zu finden war – ja, es war wirklich alles wie früher.

Vorhänge zur Seite, Fenster auf, tief einatmen – Hustenanfall. Die restliche Stadtluft schien sich in meiner Lunge gegen die frische Luft zur Wehr zu setzen, wie bei einem Vampir, den man einlädt, einen Kurztrip auf die Bahamas zu machen, um ein bisschen Farbe zu tanken.

Egal. Nochmal einatmen. Tiefer. Eat this, Feinstaub.

Da die Kleidung, die ich noch vom Vortag anhatte, ein wenig müffelte, beschloss ich, mal in meinem Kasten nachzusehen, ob vielleicht sogar noch meine alten T-Shirts da waren.

Tatsächlich! Alles noch da!

Ich griff zu dem Deep-Purple-Shirt, das schon so einiges mitgemacht hatte, schaute es voller Stolz an, legte es mir kurz an die Brust, befand, dass es mir bestimmt noch passen müsste, und quälte mich hinein. Größer war ich nicht geworden, seit ich 17 war, aber doch etwas breiter. Nicht dick oder so. Aber eben breiter. Ein kurzer Blick in den Spiegel, ein selbstgefälliges Lächeln und dann wieder raus aus dem Shirt, bevor meine Arme ob der Enge der Ärmellöcher noch deep purple wurden.

Ich nahm meine alte Strat – eine 58er in Sunburst – zur Hand und machte ein paar Mal „ploing, ploing“, während ich meinen Blick über das Bücherregal und das Regal mit den Schallplatten schweifen ließ, stellte sie wieder hin und beschloss, George nach einem Shirt und eventuell einer zweiten Socke zu fragen. Zähne putzen konnte ich ja nach dem Frühstück.

Als ich die Treppe hinunterging, genau die Stufen auslassend, die mich mit ihrem Knarren so oft verraten hatten, wenn ich zu spät nach Hause gekommen war, klang mir seltsame Musik entgegen. Und dann erkannte ich, was es war. Indische Musik. Eine Sitar. Und ein paar andere Instrumente, die ich nicht benennen konnte.

„Guten Morgen, alle … Wohooo! George! Was machst du da?!“

George unterbrach seinen Tanz und drehte sich mit einem äußerst zufriedenen Lächeln zu mir um.

„Ah, guten Morgen, Jonathan! Wie war deine Nacht?“

Und dabei stemmte er die Fäuste in die Hüften. Seine nackten Hüften.

Ich drehte den Kopf zur Seite und stammelte irgendwas von meinen Socken, als mich George unterbrach:

„Mein Junge, es gibt doch nichts Natürlicheres, als nackt zu sein! Da brauchst du doch nicht so nervös zu werden! Entspann dich und mach gleich ein bisschen mit! Du wirst sehen, es wird dir guttun!“

Meine Mutter rettete mich.

„George, zieh dir was an, das Frühstück ist fertig. Guten Morgen, Jonathan! Du bekommst dein Lieblingsfrühstück!“

George warf sich seinen Bademantel über und ging an uns vorbei in die Küche. Kaum war er drin, schlug meine Mutter die Hände vor der Brust zusammen und seufzte überglücklich:

„Ist er nicht fantastisch …“

Ja, unglaublich, dieser George.

Aber ich war schon voll und ganz auf das Frühstück fokussiert.

„Mein Lieblingsfrühstück“.

Das konnte nur eines bedeuten: Ein Omelette aus drei Eiern, Käse, Schinken, Käse, Zwiebel, Cocktailtomaten und, ach ja, Käse. Dazu zwei bis drei frisch aufgebackene Brötchen mit Butter.

Und so war es. Die Pfanne stand dampfend auf dem Küchentisch und meine Mutter strich hin und wieder über meinen Rücken, während ich mich darüber hermachte, als hätte ich seit Wochen nichts Vernünftiges gegessen. Ich fraß mich in einen Omelette-Rausch, wohl wissend, dass das kein gutes Ende nehmen würde, aber es war mir egal. Echtes Frühstück! Und dazu Kaffee.

So musste ein Sonntag sein. So. Und nicht so, dass man um spätestens sechs Uhr aufstehen musste, um nicht die Matinee zu versäumen, wo einem irgendwas von irgendwem irgendwo gezeigt wurde, während man Essen essen musste, das zwar interessant aussah, aber bei weitem nicht so interessant schmeckte.

Ich bat George um ein Shirt und Socken und er nickte, machte sich auf den Weg und kam nach einigen Minuten mit einem Hippie-Hemd (so ein weißes, ohne Kragen) und einem Paar Sandalen zurück. George erklärte: „Dieses Hemd ist viel besser als jedes Shirt – du wirst sehen! Und Socken, bei dem Wetter? Gönn’ deinen Zehen doch auch mal etwas Freiheit!“

Widerstandlos bedankte ich mich bei George, zog das Hemd über und schlüpfte in die Sandalen. Das Hemd war überraschend bequem und die Sandalen ebenso. George lächelte und zog sich wieder zurück, um im Garten zu werkeln und sich an der Stille der Natur zu erfreuen, wie er sagte.

Ein bisschen Sachen durchwühlen.

Aber nicht ohne Musik.

Stevie Wonder, Innervisions, 1973.

Zu Too High öffnete ich die erste Schublade des Schreibtisches, der noch immer so dastand wie in meiner Schulzeit – nämlich mit dem besten Blick auf meine Poster und Plakate von Musikern, um mich von den öden Hausaufgaben abzulenken. Poster von Konzerten, bei denen ich nie war, aber so gerne gewesen wäre. Jimi, The Doors, das selbsterklärende Prisma, B.B. King, Janis und so weiter. Ich hatte nicht bloß ein paar Poster dekorativ aufgehängt, sondern mein Zimmer praktisch damit tapeziert.

Nachdem so einiges Interessantes, so manch Seltsames und viel Überraschendes zum Vorschein gekommen war – zumindest wusste ich jetzt, wo eine Socke aus meiner Jugend hin verschwunden war – fand ich ein abgegriffenes, kleines Notizbuch.

Mein Tagebuch.

Ich hatte damals nicht besonders lange Tagebuch geführt, dafür aber umso intensiver. Ich war auf die Idee gekommen, all meine Gedanken und Erlebnisse aufzuschreiben, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass alle großen Songwriter das taten. Und zu der Zeit war ich fest davon überzeugt, eines Tages in die Fußstapfen eines Bob Dylan oder jemand Ähnlichem zu treten.

Witzig, nach all den Jahren wieder meine krakelige, noch fast kindliche Handschrift zu lesen.

Zusammengefasst kann man sagen, dass ich allerhand wirres Zeug aufgeschrieben hatte, woran ich mich größtenteils gar nicht mehr richtig erinnern konnte oder nicht mehr wusste, was ich damit eigentlich sagen wollte. Aber ich wusste noch, ja, ich konnte es sogar noch spüren, wie klein und gleichzeitig groß meine Welt damals war.

Einige Einträge behandelten meinen ewigen Konkurrenzkampf mit Jim Spencer, meinem besten Freund und größten Feind: Wer hatte die coolere Lederjacke, wer die zerschlisseneren Jeans, die meisten Band-Fan-Shirts, die besseren Songideen, wer war Fan von den besten Gitarristen, wer war überhaupt der beste Gitarrist, wer kam am besten bei den Mädchen an, wer traute sich, den ersten Lungenzug von einer Zigarette zu nehmen und so weiter.

Und natürlich der Eintrag über meinen größten Triumph: Der Tag, an dem ich von meinem Vater die 58er Strat bekam. Er war zwar kein Fan von dem „Lärm“, den ich hörte, aber er trieb zu meinem 16. Geburtstag in irgendeinem Trödlerladen diese gebrauchte Gitarre auf. Wie mich das glücklich machte! Tja, Jim jedoch nicht so sehr, aber das wiederum machte mich umso glücklicher.

Heute frage ich mich, ob es denn wirklich eine 58er Strat ist - ich habe mal gegoogelt, was so ein Teil heute kostet. Egal, für mich wird sie immer die echteste Gitarre sein, die es überhaupt gibt.

Und es war die schönste Gitarre, die ich je gesehen hatte. Man konnte sehen, dass sie schon durch viele Hände gegangen war – das abgefummelte Griffbrett, die niedergespielten Bundstäbchen, ein Raucher war offensichtlich auch mal im Besitz der Gitarre gewesen, wie man dem Brandfleck an der Kopfplatte entnehmen konnte, da und dort Dongs im Lack – alles in allem ein ziemlich ramponiertes Teil, aber sie gehörte mir und damit war sie die beste Gitarre, die es auf der Welt gab!

Ich ließ es mir nicht nehmen, die Strat von da an regelmäßig mit zur Schule zu nehmen und mich – mysteriös wirken wollend – in den Pausen in ein stilles, aber doch gut sichtbares Eck zurückzuziehen und so zu tun, als würde ich an meinen neuesten Kompositionen arbeiten.

Aus dieser Zeit stammten auch ein paar Textzeilen, die ich in mein Tagebuch gekritzelt hatte. Zugegeben, die meisten waren einfach aus anderen Songs gestohlen.

Und dann war da noch Jennifer Denver.

Das Mädchen. Die Eine. Der Grund, warum ich beim Songwriting gesehen werden wollte.

Sie war recht neu an der Schule und sofort der neue Streitgrund für Jim und mich. Beide erhoben wir Anspruch auf sie und diskutierten jede freie Minute darüber, wer sich an sie ranmachen durfte, nur um rot anzulaufen, sobald sie an uns vorbeilief.

Jennifer fand schnell Anschluss an der Schule und umgab sich bald mit den angesagtesten Mädchen, was die Lage für Jim und mich allerdings dramatisch erschwerte. Nun mussten wir nicht nur Jennifer beeindrucken, sondern allem voran ihre Freundinnen – wie das nun mal so ist.

Und tatsächlich, als ich in einer Mittagspause so dasaß und ein paar Akkorde vor mich hin schrummte (ich kannte bis dahin nur E-Moll und G-Dur, um genau zu sein), ging sie an mir vorbei und lächelte mich an, gefolgt von ihrer Entourage und Melissa (ihren Nachnamen weiß ich nicht mehr) bestellte mir: „Jennifer wollte fragen, ob du morgen mit ihr zu Mittag essen möchtest.“

Ich nickte mit einem höchstwahrscheinlich vollkommen belämmerten Gesichtsausdruck und schon waren sie alle wieder verschwunden. Wenigstens habe ich nicht gesabbert.

Flirren im Bauch. Freude. Angst. Muss ich aufs Klo? Doch nicht. Oder vielleicht doch?

Jim nahm die Nachricht recht locker auf. Er grinste sogar, was mich etwas wunderte, aber nicht weiter störte, denn ich war verliebt. Ja, mit 16 reicht die Aussicht auf ein Mittagessen mit einem schönen Mädchen aus, um schon die gemeinsame Zukunft samt Kindern, Haus und Hund zu planen. Ich plante noch gleich die Hochzeitsreise mit und überlegte mir einen Finanzierungsplan für unser erstes gemeinsames Haus.

Die Nacht verlief unruhig, also sortierte ich wieder mal Schallplatten und schlief dann irgendwann doch ein.

Am Morgen dann der Date-technische Supergau: Ein Pickel am Kinn, in der Größe einer Cocktailkirsche. Von Mutter ein bisschen Makeup geklaut, was das Ganze wie eine beige Cocktailkirsche aussehen ließ, von Vater ein bisschen zu viel Aftershave ausgeborgt, die Gitarre umgehängt, auf in die Schule. Nochmal zurück nach Hause laufen, Schulsachen mitnehmen wäre trotzdem nicht schlecht.

Als ich endlich zur Schule kam, wusste ich, warum Jim am Vortag so dämlich gegrinst hatte: Er hatte ein Mofa bekommen. Von seinem älteren Bruder. Es war zwar nur ein blödes altes Mofa, aber für uns Teenies sah es aus, als würde Peter Fonda höchst persönlich auf seiner Chopper vorfahren, während dazu Born to be wild von Steppenwolf als Soundtrack lief. Und wer stand wohl voller Begeisterung neben ihm? Und wer wurde wohl vom Mittagessen wieder ausgeladen und durch Jim ersetzt?

Was folgte, war ein endlos langer Tag und einige deprimierte Einträge in meinem Tagebuch. Songtexte mit Titeln wie: „Jennifer, oh Jennifer, warum, oh warum?“ oder „Wie kann ich ohne dich leben?“ oder mein Favorit „Einsam und allein und ungeliebt und betrogen“.

Ich war am Boden zerstört.

Verdammter Jim. Verdammtes Mofa.

Und das alles an einem Tag. Unglaublich, wie viel Zeit man hat, wenn man so jung ist.

Die folgenden Tage wurden nicht besser und ich war ziemlich mies drauf. Meine Mutter durchschaute natürlich schnell, was los war und versuchte mich zu trösten, aber mir war klar, mein Herz war gebrochen und alles war äußerst dramatisch. Von meinem Vater gab es ein verständnisvolles „Kopf hoch“ und einen Klaps auf den Rücken.

Deep Purple, Burn - Mistreated 1974. Der Song in diesen Tagen und Wochen.

Ich blätterte weiter in meinem Tagebuch.

Die Lage besserte sich mit der Zeit und ich kam über Jennifer hinweg. Nach einigen Wochen redete ich sogar wieder mit Jim und er schilderte mir sein Leid, dass sein ganzes Taschengeld für Benzin und die kostspieligen Wünsche draufging, die Jennifer so hatte: Erdbeereis, Ohrringe und so Mädchensachen. Aber sie blieben zusammen. Soweit ich weiß, sogar noch nach der Highschool. Was danach aus ihnen wurde, wusste ich nicht. Noch nicht.

Ich blätterte weiter. Eine Liste. An die konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Sie trug den Titel: „Wie ich sein und was ich haben will“

1. Einen Super-Hit schreiben

2. Die große Liebe finden

3. Größer als Jim werden

4. Eine Chopper kaufen

5. Niemals spießig werden

6. Eine Bar kaufen

7. Durch die Welt reisen

8. Ein Haus kaufen

9. Eine Familie gründen

10. Ein Buch schreiben

Hm. Diese Liste, so unscheinbar sie aus heutiger Sicht auch war, war für mich wie ein Schlag in die Magengrube.

Plötzlich erinnerte ich mich wieder: Ich sah mich mit meinen 16 Jahren genau hier sitzen, mit meiner damaligen Optimal-Vorstellung vom Leben vor Augen, diese Liste schreibend. Ich war mir sicher. Und ich war zufrieden.

Und heute? 24 Jahre später? Nichts mehr davon. Ich habe die Liste vergessen und – wenn überhaupt – nur das Gegenteil von allem erreicht.

Ja, ich war spießig geworden. Mein Leben war von einer Chopper so weit entfernt wie noch nie. Ich hatte kein Haus, keine Frau, keinen Super-Hit und die einzigen Reisen, die ich machte, waren zum Büro und hin und wieder zu meiner Mutter und George. Eine Bar hatte ich zum letzten Mal vor zehn Jahren von innen gesehen. Was ich in ein Buch schreiben sollte, wusste ich nicht mal und vermutlich – wenn sich diese Tendenz weiterzog – war ich sogar immer noch kleiner als Jim.

Four.

Am nächsten Tag wieder der übliche Trott. Büro. Es war mir sehr schwer gefallen, von meiner Mutter und George wegzufahren und wieder in meine Wohnung zurückzukehren. Trendiges Schwarz, Weiß und Grau. Trendig vielleicht, aber ungemütlich wie in einem Knast. Ich war allein und alles fühlte sich kalt an.

Meine HiFi-Anlage konnte auch nicht wirklich mit meinem alten Plattenspieler mithalten und zum Frühstück gab es Müsli. Aber wenigstens hatte ich Kaffee. Und mein Tagebuch. Das hatte ich mitgenommen.

Die Tage vergingen im üblichen Trott. Zahlen, Meetings, Zahlen, Essen mit Mr. Smith, Regenschirm vergessen (einer war noch zuhause), noch mehr Zahlen. Aber ich war sowieso nicht bei der Sache. Die Liste ließ mich nicht in Ruhe.

‚Lächerlich. Wieso beschäftigt mich diese kindische Liste so?‘, dachte ich manchmal.

Und dann kam sie mir im selben Moment immens wichtig vor. So als wäre sie die letzte Verbindung zu mir. Zu mir, wie ich wirklich war. Wie ich sein wollte.

In jeder freien Minute, im Zug, im Büro, zuhause, las ich in meinem Tagebuch. Die Erinnerungen wurden immer lebendiger.

Mir war damals alles so klar gewesen. Ich hatte nie direkt einen Plan, aber Gewissheit. Es war offensichtlich, dass ich immer nur das machen wollte, was mir Spaß machte und dass ich ein supercooles Leben im Sinn hatte. Und ich lernte mich selbst wieder kennen. Einen frechen und naiven, aber gerechten Jungen, der den Mut hatte zu träumen; der etwas erleben wollte; der sagte, was er dachte und der sich traute, er selbst zu sein.

Heute fand ich mich aber so gar nicht supercool. Ganz im Gegenteil.

Die Zahlen stimmten nicht.

Die vertiefenden Studien meiner Tagebucheinträge wirkten sich auf meinen Job aus, was mir anfangs egal war, aber nachdem Mr. Smith mit seinen stechenden Augen an meinem Büro vorbeigelaufen war und mir einen vielsagenden Blick zugeworfen hatte, wusste ich Bescheid. Der alte Nussknacker war unzufrieden.

Aber auch das war mir egal. Irgendwie schien mir der 16-jährige Jonathan zu sagen:

„Was soll’s?“

Und ich dachte: ‚Stimmt! Was soll’s?‘

Und noch ein paar seltsame Dinge passierten. Ich hatte kreative Gedanken und das Bedürfnis, Überlegungen aufzuschreiben. Ich wollte wieder ein Tagebuch führen. Und ich malte sogar eine Wand in meiner Wohnung rot an.

Buddy Miles, Them Changes, 1970.

Meine plötzlich zurückkehrende Kreativität behielt ich lieber für mich, um im Büro nicht als Sonderling dazustehen und ich tat weiterhin so, als würde ich arbeiten.

So vergingen ein paar Wochen.

Lunch mit Mr. Smith.

Am Morgen hatte ich meinen letzten Schirm im Zug vergessen und ich ahnte schon, dass das heutige Gespräch mit dem Boss eine Standpauke beinhalten würde, aber was wollte er mir schon tun? Mir, seinem „Goldjungen“?

Das Essen verlief wie immer. Blutiges Steak, der immer wieder billige Whiskey-Witz und dann ging es los:

„Mr. Walker, noch eine Sache. Wie Sie bestimmt schon selbst bemerkt haben, lässt Ihre Arbeit in den letzten Wochen stark zu wünschen übrig. Mir ist ja zu Ohren gekommen, dass Ihre Lebensgefährtin Sie sitzen gelassen hat, aber finden Sie es richtig, dass deswegen Ihre Leistung darunter leidet? Dass die Firma darunter leiden muss? Nehmen Sie es wie ein Mann und kommen Sie wieder auf die Beine, Junge!“

Die Firma leidet? Wie ein Mann nehmen? Hatte ich richtig gehört? Meine Halsschlagader begann hektisch zu pulsieren. „Nun, Mr. Walker, wie Sie wissen, ist die Kette nur so stark wie ihr schwächstes Glied und wenn Ihr Glied nicht stark genug ist…“, dramaturgische Pause, um ein paar Lacher zu erzwingen, „müssen wir uns etwas anderes für Sie überlegen. Das wird auch Ihre Partnerin so gesehen haben, die übrigens eine entzückende Person ist, wie ich bei der letzten Weihnachtsfeier feststellen durfte! Nun seien Sie ein braver Junge und reißen Sie sich am Riemen.“

Smith tupfte sich mit der Stoffserviette die Mundwinkel ab, bevor er sie achtlos neben seinen leeren Teller warf. Mein Glied? Eine entzückende Person? Am Riemen reißen?

Mir wurde heiß. Und kalt. Dann wieder heiß. Er wartete auf mein demütiges Nicken. Die Zeit blieb stehen.

Der 16-jährige Jonathan übernahm die Regie.

Er hob seine rechte Hand.

Ballte sie zu einer Faust.

Und streckte seinen Mittelfinger.

Ich hatte danach noch 30 Minuten Zeit, um meinen Schreibtisch zu räumen.

Und es regnete. Ich war noch nie so froh, keinen Schirm dabei zu haben.

Five.

Pelzige Zunge. Kopfschmerzen. Übelkeit. Kein Gefühl in den Beinen. Wo war ich? Und wo war meine zweite Socke? Aber vor allem: Was war passiert?

Die Erinnerung an den Vortag bahnte sich in Zeitlupe einen schmerzhaften Weg an die Oberfläche meines Bewusstseins:

Ich schmiss alles, was sich in und auf meinem Schreibtisch befand, in einen Karton und verließ fluchtartig das Gebäude. Der ganze Prozess lief automatisch, völlig emotionslos ab. Ich weiß noch, ich blickte in schockierte Gesichter, da und dort hörte ich eine Stimme:

„Jonathan! Was hast du getan? Stimmt es, dass du Mr. Smith den Finger gezeigt hast?“

Ich nickte bloß, ließ mir noch ein paar Mal auf die Schulter klopfen und dann raus. Einfach nur raus.

Da stand ich also, im Regen, in der einen Hand meine Aktentasche, in der anderen den Karton. Nach einem Blick hinein fragte ich mich, ob in dieser Schachtel überhaupt etwas drin war, das ich mitnehmen wollte. Eben. Also in den Mülleimer damit.

Der Regen durchnässte mich innerhalb kürzester Zeit. Ich ging nach links, in Richtung Zug. Aber was sollte ich jetzt zuhause machen? Ich ging nach rechts in Richtung Zentrum. Aber was sollte ich dort machen? Nach einigem Hin und Her wusste ich, was zu tun war. Nämlich genau das, was jeder erwachsene Mann tut, wenn er nicht weiterweiß: Ich rief meine Mutter an.

Ich schilderte ihr am Telefon, was vorgefallen war und sie wiederholte jedes Wort wie eine Art Echo. Das tat sie immer, wenn sich George im selben Raum befand und sie wollte, dass er die neuesten Infos schnellstmöglich mitbekam. Ich hörte immer wieder Georges Stimme aus dem Off begeistert rufen:

„Endlich! Jawohl! Das ist unser Jonathan!“

Meine Mutter wusste natürlich schnell, worauf ich hinauswollte und so ließ ich mich auch nicht lange bitten, als sie mich zu sich nach Hause einlud.

Wie ein geschlagener nasser Hund schlich ich zur Busstation und wartete.

Gedanken überfluteten mich. Und meine Gefühle überschlugen sich. Gedanken von „Das war das Beste, was du je getan hast!“ bis zu „Du Vollidiot, du hast dir gerade dein gesamtes Leben ruiniert!“ trugen in meinem Kopf eine erbitterte Schlacht aus. Noch war ich mir nicht sicher, wer gewinnen würde.

Und zu allem Übel waren die Batterien in meinem Discman leer.

Als ich im Bus saß, war ich alles: Ich war schockiert und zugleich amüsiert. Ich war glücklich und hatte Angst. Ich war stolz auf mich und hätte mir am liebsten selbst eine reingehauen. Ich starrte wie irre aus dem Fenster und brummte irgendwelche sinnlosen Sätze vor mich hin, worauf die alte Dame neben mir ihren kleinen Hund schnappte und sich schleunigst ein paar Reihe von mir entfernt niederließ.

„Aber, aber, kleiner Benny. Der seltsame Mann tut dir doch nichts!“, versuchte sie den kleinen Benny zu beruhigen. Der kleine Benny aber war anscheinend davon überzeugt, dass dem nicht so war, fletschte die Zähne und knurrte mich zwischen den Sitzen hindurch an.

Als Benny sich dann endlich doch noch beruhigte, musste ich auch schon aussteigen. Es regnete nicht mehr ganz so stark. Ich lief zum Haus meiner Mutter.

Kaum, dass ich an der Tür geklopft hatte, riss sie diese auf und fiel mir um den Hals. Ich konnte zuerst nicht feststellen, ob sie lachte oder weinte, doch als mir George entgegensprang und dabei eine Sektflasche köpfte, war ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht weinte.

„Jonathan, du alter Haudegen!“, schrie George aus voller Kehle, „Ich wusste es! Ich wusste es!“

Und er nahm noch einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Er zog meine Mutter, die sich noch immer an mich klammerte, und mich ins Haus. Da war ich wieder.

Normalerweise erwartet man sich ja von seiner Mutter eine Standpauke oder zumindest ein besorgt-hysterisches „Aber was soll denn nun aus dir werden?“ Doch das war nicht der Fall. Ich war mir sicher, noch vor einigen Jahren, B.G., also: before George, hätte sie auch so reagiert. Aber seit sie mit George zusammen war, hatte sie sich stark verändert.

Sie war noch immer die liebevolle Mutter, die mich umsorgte, aber eben nicht mehr sorgenvoll. Sie war freier, glücklicher und sie hatte mehr Vertrauen in das Leben an sich.