3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

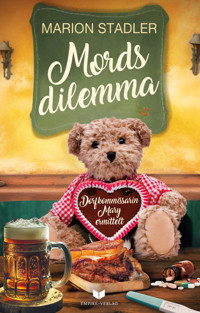

- Herausgeber: Empire-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Dorfkommissarin Mary wird jäh aus ihrem ruhigen Job gerissen, als eine Babyleiche aus dem Altwasser des Rhein-Main-Donaukanals geborgen wird. Als die Presse davon Wind bekommt, ist es vorbei mit der idyllischen Ruhe in der kleinen Gemeinde Essing im unteren Altmühltal. Außerdem brodelt die Gerüchteküche. Mary und ihr Partner Hauptwachtmeister Markus Bärnreuther, wegen seiner Leibesfülle und seiner Behäbigkeit von allen nur „Bär“ genannt, merken bald, dass sie der Fall überfordert.

Aber das ist noch nicht alles: Zur Unterstützung bekommt Mary einen Kriminalhauptkommissar aus Landshut vor die Nase gesetzt, den sie nur allzu gut aus vergangenen Zeiten kennt: Es ist kein geringerer als Toni Weidinger, ihr Ex-Freund. Diensteifrig, eine Spur arrogant, zugleich aber charmant und gutaussehend bringt er Marys Gefühlswelt und unkonventionelle Ermittlungsmethoden gehörig durcheinander. Außerdem taucht auch noch ihre exzentrische und ungeliebte Schwester Ulli, von Beruf Mode-Scout und eine blonde Schönheit, bei ihr auf. Und ganz zum Schluss macht der schrullige und bei Mary lebende Opa, der eigentlich der Vater ihres verstorbenen ersten Gatten Martin ist, das Chaos mit seinen Aktionen perfekt. Jetzt ist sich Mary sicher: Sie steckt tief im Mordsdilemma.

Der Auftakt der Dorfkommissarin-Mary-Reihe ist ein in sich geschlossener Fall. Der Krimi ist eine Neuauflage und erschien ursprünglich unter dem Titel „Bayernhymne“.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Marion Stadler

Mordsdilemma

Über die Autorin:

© Mirjam Landfried, Kameraflimmern

Marion Stadler hält dem Altmühltal schon seit ihrer Kindheit die Treue. Sie lebt und schreibt dort, wo andere Urlaub machen, und ihre Krimis spielen: in Essing bei Kelheim in Niederbayern.

Als Agatha-Christie-Fan lässt sie sich von der großen Krimiautorin inspirieren. Durch ihre Arbeit zuerst in der Gastronomie und dann im Verkauf begegnet ihr außerdem immer wieder allzu Menschliches, was in ihre Krimis miteinfließt, wobei es in ihrer Heimat eher idyllisch und friedlich zugeht. Diese Idylle und die Sehenswürdigkeiten baut sie als Schauplätze in ihre Krimis mit ein. Inzwischen sind sechs Essingkrimis entstanden. Ihre Kommissarin Mary Weidinger und deren eigensinniger Schwiegervater erfreuen sich bei ihrer Leserschaft großer Beliebtheit.

Sie ist nicht nur Autorin, sondern auch Kunsthandwerkerin und leidenschaftliche Hobbygärtnerin.

Buchbeschreibung:

Dorfkommissarin Mary wird jäh aus ihrem ruhigen Job gerissen, als eine Babyleiche aus dem Altwasser des Rhein-Main-Donaukanals geborgen wird. Als die Presse davon Wind bekommt, ist es vorbei mit der idyllischen Ruhe in der kleinen Gemeinde Essing im unteren Altmühltal. Außerdem brodelt die Gerüchteküche. Mary und ihr Partner Hauptwachtmeister Markus Bärnreuther, wegen seiner Leibesfülle und seiner Behäbigkeit von allen nur »Bär« genannt, merken bald, dass sie der Fall überfordert.

Aber das ist noch nicht alles: Zur Unterstützung bekommt Mary einen Kriminalhauptkommissar aus Landshut vor die Nase gesetzt, den sie nur allzu gut aus vergangenen Zeiten kennt: Es ist kein geringerer als Toni Weidinger, ihr Ex-Freund. Diensteifrig, eine Spur arrogant, zugleich aber charmant und gutaussehend bringt er Marys Gefühlswelt und unkonventionelle Ermittlungsmethoden gehörig durcheinander. Außerdem taucht auch noch ihre exzentrische und ungeliebte Schwester Ulli, von Beruf Mode-Scout und eine blonde Schönheit, bei ihr auf. Und dann macht der schrullige und bei Mary lebende Opa, der eigentlich der Vater ihres verstorbenen ersten Gatten Martin ist, das Chaos mit seinen Aktionen perfekt. Jetzt ist sich Mary sicher: Sie steckt tief im Mordsdilemma.

Marion Stadler

Mordsdilemma

Dorfkommissarin Mary ermittelt 1

Kriminalroman

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind

im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Mai 2023 Empire-Verlag

Empire-Verlag OG, Lofer 416, 5090 Lofer

Lektorat: Andreas Dick

Korrektorat: Julia Kuhlmann – https://www.juliesbookhismus.de/Korrektorat/

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –

nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Cover: Chris Gilcher

http://buchcoverdesign.de/

Illustrationen: Adobe Stock ID 563762680, Adobe Stock ID 270431695, Adobe Stock ID 133068459, Adobe Stock ID 570768674, Adobe Stock ID 34443307 und freepik.com.

Für Mama (1948-2017)

Prolog

Anni Mooslechner wird langsam wach. Sie schwitzt am ganzen Körper. Hier oben in ihrem Schlafzimmer direkt unter dem Dach ist es brütend heiß jetzt in der Sommerhitze des Augusts. Es hilft auch wenig, dass sie die beiden Fenster weit zum Lüften aufmacht.

Anni ärgert sich wieder einmal darüber, dass sie und ihr Mann Rudi bei der Renovierung des alten Bauernhauses an der Dachisolierung gespart haben. Sie strampelt ihre Bettdecke zurück und wälzt sich herum. Wenigstens quietscht das neue Doppelbett nicht, so wie es ihr altes getan hat. Rudi schläft tief und fest, ohne Zudecke und nur in seiner Feinrippunterhose, neben ihr.

Auf einmal hört sie draußen ein Baby schreien. Zwar ganz dumpf und entfernt, aber es war doch das Weinen eines Neugeborenen! Wie elektrisiert setzt sie sich auf. Ihres Wissens waren auf ihrem Campingplatz keine jungen Eltern und schon gar kein Baby untergebracht. Sie horcht angestrengt. Nun war es wieder still. Anni reibt sich über das nasse Gesicht. Halluzinierte sie jetzt etwa schon? War ihr großer Kinderwunsch schuld daran? Schließlich probierten sie und Rudi schon seit zehn Jahren, schwanger zu werden, doch leider hatte es nicht geklappt. Bis heute waren sie kinderlos und sie leidet schwer darunter.

Rudi sagt immer, wenn es von der Natur nicht gegeben ist, dann müssten sie eben das Beste aus ihrem Leben machen, auch ohne Kinder. Dann hatten sie das Haus, den kleinen Bauernhof und den Campingplatz, der dazu gehörte, renoviert und alles auf Bio umgestellt.

Anni zupft an der Bettdecke ihres Mannes.

»Rudi! Wach auf!«

Der Angesprochene ist natürlich nicht erfreut über die nächtliche Störung seines wohlverdienten Schlafes. »Was willst denn?«

»Da schreit ein Baby! Draußen auf’m Platz!«

Rudi blinzelt sie fragend an. »Wer schreit?«

»Ein Baby.«

Dann setzt auch er sich auf und horcht. Doch er horcht umsonst. Es bleibt still.

»Ach geh, Anni, du spinnst doch!«, sagt er verächtlich und lässt sich wieder zurück in sein Kopfkissen fallen.

»Aber Rudi, ich habs doch gehört. Ganz deutlich!«

»Woher soll denn das kommen? Was tät’ denn ein Baby auf unserm Campingplatz?«

»Das weiß ich auch nicht. – Aber ich weiß doch, was ich gehört hab.«

Rudi stopft sich sein Kissen mit einem verächtlichen Grunzen unter den Kopf und bringt sich wieder in Schlafposition.

Erneut geht Anni zum Fenster und lauscht. Doch vergeblich.

Es bleibt ruhig.

Kapitel 1

Gott mit dir, du Land der Bayern, deutsche Erde Vaterland …

Die Bayernhymne aus meinem Handy, gespielt von einem original bayerischen Blasorchester, weckt mich. Während ich mich in meinem Bett herumwälze und nach meinem Handy auf meinem Nachtkastl taste, linse ich auf den Wecker. Kurz nach sechs! Nicht einmal am Sonntag hat man seine heilige Ruhe.

»Ja …«, melde ich mich brummig.

»Guten Morgen«, höre ich die verlegene Stimme meines Kollegen.

Ich stöhne »Bär!« und sinke zurück in die Kissen.

Markus Bärnreuther, von den meisten der Einfachheit, seiner Leibesfülle und seines Charakters halber, nur Bär genannt, ist mein Kollege und seinem tierischen Namensvetter ähnlicher, als ihm lieb sein sollte. Daher auch der Spitzname.

Ich bin Kommissarin und er Polizeihauptwachtmeister, für seinen Job eigentlich viel zu bequem, zu behäbig, zu empfindlich, zu sensibel und zu dick. Sein Körperumfang wächst stetig mit seinem Alter, das inzwischen 42 Lenze zählt, genauso wie sein pausbäckiges Gesicht immer runder wird. Das einzige, was bei ihm schwindet, ist seine blonde Haarpracht. So ist er alles in allem das pure Gegenteil eines gestandenen Polizisten, aber ein angenehmer Kollege, der wunderbar mit unserer »Kundschaft« umgehen kann. Er arbeitet schon immer hier in der Provinz.

Genau wie ich: Abkommandiert in die Kleinstadt-Idylle der Polizeiinspektion Kelheim. Die Kriminalitätsrate ist hier nicht sehr hoch. Hier kann ich im Speziellen mit meinem Sturschädel, meiner unberechenbaren Eigeninitiative, meiner weiblichen Intuition und vor allem meinem psychischen Knacks nicht viel anrichten. Das denkt zumindest die Obrigkeit unserer niederbayerischen Polizei, wie unser Präsident, der Aschenbrenner. Aber das ist eine andere Gschicht …

»Wir haben eine Leich’! – Eine Wasserleich’, um genau zu sein«, platzt der Bär heraus.

Ich höre die Nervosität in seiner Stimme. Auf einen Schlag bin ich hellwach und setze mich im Bett auf. »Eine Leich’?«

Eine Leiche hatten wir schon lange nicht mehr. Jedenfalls keine, deren Todesursache unnatürlichen Ursprungs war. Und bei einer Wasserleiche steht das außer Frage.

»Ja, eine Wasserleich’. Ein Angler hat sie gefunden«, bestätigt er mir.

»Wo?«

»In der Pschlacht bei der Blaubruck’.«

Mit den Füßen strample ich die Zudecke weg und setze mich erschrocken auf den Bettrand. »Was? Hier bei uns in Essing?«

Wenn im eigenen Heimatort eine Leiche gefunden wird, ist das doppelt so schlimm. Denn Essing ist nämlich kein großer Ort, genau genommen nur eine Marktgemeinde mit plus/minus tausend Einwohnern. Es werden im Sommer, wenn sich der Fahrradtourismus durchs untere Altmühltal wälzt, vielleicht ein paar Radln geklaut, ein Auto verkratzt, beim Lindenwirt eingebrochen oder ein Jugendlicher, der sich aus Liebeskummer sturzbetrunken in den Rhein-Main-Donau-Kanal gestürzt hat, aus dem Wasser gefischt. Mehr auch nicht. Aber eine Wasserleiche hatten wir hier noch nie!

»Mord?«, frage ich besorgt.

»So schaut’s aus.«

»Identität?«

Der Bär druckst rum.

Das gefällt mir gar nicht. »Na, kenn ich ihn?«

»Es ist eher eine Sie …«

Ich werde immer ungeduldiger. »Red’ halt endlich!«

»Es ist ein Baby! Ein neugeborenes Mädchen«, ergibt er sich schließlich.

Mir bleibt die Luft weg und ich springe auf. »Ich bin schon unterwegs!«

Auf dem Weg ins Bad durchzucken mich Bilder über Fernseh- und Zeitungsberichte in der Presse, wie es sie schon häufig irgendwo in Deutschland gegeben hat. Das Entsetzen war groß. Ein totes Baby erregt die Gemüter der Öffentlichkeit und setzt die Ermittler unter Erfolgsdruck. Diese Geschichte kennt man ausgiebig und meist bleibt die Mutter unentdeckt.

Meine Brust ist wie zugeschnürt, denn das, so ahne ich schon jetzt, ohne Details zu kennen, ist eine Nummer zu groß für mich, eine Dorf-Polizistin.

Ich will gerade die Türklinke drücken und ins Bad treten, aber die ist unerwarteter Weise zugesperrt. Ich haue mir mein Hirn dermaßen gegen das Holz, dass mir gleich schwarz vor Augen wird.

»Kruzinesn!«, fluche ich.

Ich halte mir stöhnend den Kopf, lehne mich benommen gegen die Wand und versuche, wieder zu mir zu kommen. Nebenbei höre ich die Klospülung, dann das Wasserrauschen am Waschbecken. Kurz darauf wird die Tür aufgesperrt.

»Ja, sag mal, spinnst du jetzt komplett?«, will ich grad meinen Sohn Lukas zusammenstauchen, der sonst nie die Badtür abschließt, schon gar nicht um diese unchristliche Zeit am Sonntagmorgen. Aber vor mir steht nicht Lukas, wie angenommen, sondern ein zartes, blondhaariges Mädchen von vielleicht sechzehn Jahren in seinem Curt-Cobain-T-Shirt und lächelt mich verlegen an. »Guten Morgen!«

»Guten Morgen …«, erwidere ich verdattert.

Das zarte Wesen entfleucht eilig zurück in das Zimmer von Lukas und schließt die Tür. Ich bin einigermaßen überrascht. Dass mein gerade volljährig gewordener Sohn kein Kostverächter ist, weiß ich, auch wenn er mir nie über seine Weibergeschichten erzählt. Aber, dass er eine Bekanntschaft mit nach Hause bringt, ist neu.

Als ich nach dem Klo in den Spiegel schaue, erschrecke ich. Mitten auf meiner Stirn blinkt eine leuchtend rote Beule oder auf gut bayrisch ausgedrückt: ein Hörndl! Na prima! Und mein Sohn hat offenbar eine feste Freundin. Ich kann nicht lange darüber nachdenken, denn ich muss schließlich zu der Babyleiche. Ich schlüpfe in meine Standard-Dienstkleidung: Jeans und ein T-Shirt, und binde meine blonden langen Haare zu einem Pferdeschwanz im Nacken zusammen. Nach einem weiteren Blick in den Spiegel ist das Hörndl noch größer geworden und ich schaue mir seufzend in die blauen Augen. Wenigstens fallen meine Denkerfalten auf meiner hohen Stirn jetzt nicht mehr so auf, versuche ich meinem verschlafenen Gesicht etwas Positives abzugewinnen. Ich bin mit meinen 45 Jahren halt auch nicht mehr die Jüngste!

In der Küche treffe ich auf den Opa, der zeitungslesend an der erhöhten Küchentheke auf einem Barhocker sitzt. Im Grunde ist er gar nicht mein Opa, eher mein Schwiegervater. Ich habe ihn damals bei mir aufgenommen, als mein Mann Martin, also sein Sohn, und kurz darauf seine Frau Magda, also meine Schwiegermutter, gestorben waren. Wir teilen das gleiche Schicksal, unsere Ehegatten verloren zu haben, und das verbindet. Aber das ist auch wieder eine andere Gschicht …

»Was tust du denn schon so früh auf?«, fragt er mich brummig und blättert mit seinen großen, von der ehemals harten Arbeit verhornten Fingern eine Seite der Bild am Sonntag um, die vor ihm auf der Küchentheke liegt. Er steht jeden Tag um sechs Uhr auf. »Wenn man alt ist, braucht man nicht mehr so viel Schlaf«, hat er einmal gemeint. Wenn man aber, so wie er, den ganzen Tag über immer wieder ein Natzerl macht, wie wir hier ein Nickerchen nennen, dann glaube ich ihm das gern.

»Einsatz«, halte ich mich kurz und an meine Schweigepflicht, denn der Opa ist eine Ratschkathl, also das, was allgemein als Tratschweib bekannt ist, allerdings bei ihm in männlicher Gestalt. Leider lässt es sich aber trotzdem oft nicht vermeiden, dass er viel zu viel von meiner Arbeit mitkriegt.

»Aha«, tut er gleichgültig, aber ich ahne, dass ihm die Neugier auf der Seele brennt. »Du hast da was am Hirn.«

»Ein Begrüßungsgeschenk von Lukas seiner neuen Flamme«, sage ich lapidar.

»Meinst du die Jacky?«, will er wissen. Es hört sich lustig an, wie der alte Mann, dem die englische Sprache völlig unbekannt ist, diesen Namen ausspricht. Aber in erster Linie bin ich baff. Er scheint Bescheid zu wissen über das Liebesleben von Lukas. Ich als Mutter aber nicht! Aber er und der Opa haben sich immer schon bestens verstanden. Ich spüre ein bisserl Eifersucht.

»Sie hat sich mir nicht vorgestellt«, spotte ich ein wenig eingeschnappt.

»Ein nettes Mädel«, erklärt der Opa flüchtig, während er liest.

»Meinetwegen.«

Ich schalte den neuen, ultramodernen Kaffeevollautomaten ein, den ich mir zu meinem Geburtstag vor ein paar Wochen gegönnt habe. »Magst auch ein Haferl Kaffee?«

»Nein! Lieber nicht«, wehrt er ab. Alles was modern und computergesteuert ist und sich somit seinem Verständnis und seiner Begreifbarkeit in seinem hohen Alter entzieht, ist ihm suspekt und er reagiert darauf mit Ablehnung. Jetzt trinkt er halt keinen Kaffee mehr, sondern Tee.

»Probier ihn halt wenigstens einmal!«, fordere ich ihn zum wiederholten Male auf. »Der schmeckt echt gut. Jedenfalls besser als der aus der alten, verkalkten Kaffeemaschine.«

Er ächzt nur herablassend und versinkt mit seinem faltigen Gesicht und dem grauen Haarkranz in einem Zeitungsartikel.

Eine Viertelstunde später bin ich auf dem Parkplatz vor der Pschlacht. Pschlacht wird hier im Ort volksmundartig das Altwasser genannt, das beim Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals erhalten bzw. neu angelegt worden ist, damit die Naturschützer besänftigt waren. Es ist ein idyllisches, ruhiges Fleckchen Natur, wie das ganze Essing, das ungefähr so in einem Touristenführer beschrieben werden würde:

Der kleine Ort liegt an der Nordseite des Tals mit steilen, malerischen Felsen, ausgewaschen vom Jura-Meer, das hier vor tausenden von Jahren seine Fluten hindurch gewälzt hat. Direkt darunter, wie an die Felswurzeln geklebt, befindet sich der historische und ältere Ortsteil Neuessing mit dem alten Rathaus, dem Marktplatz mit dem Brunnen und dem bekannten Tor-Turm samt hölzerner Brücke. Diese führt über einen ungefähr fünfzehn Meter breiten und einen halben Kilometer langen Teilabschnitt des alten Ludwig-Donau-Kanals, der von der Blautopfquelle mit hell-türkisem Wasser gespeist wird. Irrtümlich wird dieses Gewässer für die Altmühl gehalten, die es hier aber seit dem Kanalbau gar nicht mehr gibt. Nach der parkähnlichen Uferpromenade entlang dieses alten Ludwig-Kanals befindet sich die Staatsstraße 2230, die das Tal wie eine Lebensader ziemlich mittig durchzieht, genau wie der breitere Rhein-Main-Donau-Kanal daneben, an dem sich in südöstlicher Richtung nach Neuessing der langgezogene Ortsteil Altessing anschließt. Sechs Kilometer weiter flussabwärts in Kelheim mündet dieser Kanal dann in die Donau und schafft damit die Verbindung der Wasserstraße zwischen Nordsee und Schwarzem Meer. Auf der anderen Seite des neuen Rhein-Main-Donau-Kanals ist Wildnis und der dichtbewaldete Südhang des Tals. Diese Wildnis, wie schon erwähnt Pschlacht genannt, ist ein ziemlich trübes Gewässer, das sich selbst überlassen wird und an den Kanal angeschlossen ist. In diesem Biotop tummeln sich Amphibien, Insekten, Fische und anderes Wassergetier. Sogar Biber gibt es hier. Vor allem aber Schnaken, Schnaken, Schnaken!

Genau diese Biester sind das Erste, das mich begrüßt, als ich aus meinem Auto steige. Sofort fange ich an, mit den Händen wie wild um mich zu wedeln. Normalerweise werde ich von diesen blutsaugenden Insekten verschont, aber in Ermangelung an potentiellen Opfern und ihrer Überzahl hier, ist ihnen mein Blut wohl auch gut genug.

Der Feldweg, der zum Altwasser führt, ist bereits von zwei meiner Kollegen mit einem rotweißen Trassenband abgesperrt und bewacht.

»Guten Morgen«, grüße ich sie. Sie riechen intensiv nach Mückenabwehrspray.

»Der Bär wartet schon auf dich«, sagt der Schubert. Er ist mit seinen 52 Jahren einer der Dienstältesten auf dem Revier, gleich nach dem Koller. Die beiden sind ein zuverlässiges Team und das schon, bevor ich in die Polizeiinspektion nach Kelheim versetzt worden bin.

Es ist so Sitte hier, dass wir uns im Revier ausschließlich mit Nachnamen anreden, dann aber natürlich mit dem betonenden Artikel der oder die davor. Außer man hat natürlich einen Spitznamen so wie der Bär oder ich.

Der Koller meint: »Hat ihn ziemlich mitgenommen, die Leich’.« Dann bemerkt er die Beule auf meiner Stirn, grinst schadenfroh und bemerkt: »Du hast da was am Hirn!«

Ich ignoriere das und erschlage eine Schnacke, die gerade angefangen hat, auf meinem Unterarm zu saugen.

Der Schubert hält mir die Flasche mit dem Mückenspray hin. »Da, das Zeug hilft wirklich gut!«

Ich überlege kurz, womit ich besser leben kann: nach einer Chemiefabrik zu stinken oder zerstochen zu werden. Ich entscheide mich für zweiteres, schüttle den Kopf und gehe weiter.

Das Fahrzeug von der Spurensicherung ist auch schon da, sehe ich, als ich etwa fünfzig Meter am Ufer des Gewässers entlanggegangen bin. Hier spannt sich eine eiserne Fußgängerbrücke, bei uns Blaubruck’ genannt, zu einer total verwucherten Insel hinüber. Warum diese schmale, eiserne, etwa zwanzig Meter lange Fußgängerbrücke allerdings im Volksmund Blaubruck’ heißt, weiß ich selbst nicht, weil sie rostrot gestrichen ist.

Zwei Techniker von der Spurensicherung in weißen Ganzkörperanzügen wuseln schon herum. Die haben es gut: die können wenigstens nicht gestochen werden. Allerdings schwitzen die wohl extrem bei der Schwüle des Hochsommers, die momentan im August auch schon in aller Frühe bei uns herrscht, denn die Nächte sind ungewöhnlich lau.

Da erspäht mich der Bär und kommt geschäftig auf mich zu. »Endlich bis du da, Mary!«

Er riecht ebenfalls nach dem Mückenspray.

Eigentlich heiße ich Maria, was im Bayrischen zu Mare oder Marei verkürzt wird. In meiner Jugendzeit habe ich mir dann die englische Aussprache zugelegt. Das war damals total in. Und, was will ich mich beschweren, es ist mir geblieben. Allerdings rollt hier in Bayern niemand das R so wie die Amerikaner, so dass es sich eher ziemlich schnöde und nicht viel anders als Mare oder Marei anhört.

Der Bär nimmt mich am Arm und führt mich, als würde ich das jetzt brauchen. Der Anblick der Leiche muss echt schlimm sein, so blass wie er ist. Der zittert ja richtig. Ich selbst habe, wie bereits erwähnt, noch nicht viele Tote gesehen. Während meiner Ausbildung und meiner Dienstjahre in München und Ingolstadt ein paar Erschossene oder Verkehrsverunfallte, aber eher unspektakulär. Als Frau wirst du von solchen Tatorten immer eher ferngehalten. Darum wird mir nun ein bisserl mulmig.

»Schlimmer Anblick, das sag ich dir gleich«, warnt er mich vor. »Übrigens hast du ein ziemliches Hörndl auf deinem Hirn.«

»Ich weiß«, erwidere ich genervt.

Der Pathologe kniet am Ufer des Gewässers über einem schwarzen Leichensack, der noch offen ist, und ich schaue ihm über die Schulter. Da liegt das Baby. Es ist aufgedunsen vom Wasser, aber es ist ganz offensichtlich ein Neugeborenes. Ein Rest der Nabelschnur ist noch an seinem aufgeblähten Bauch erkennbar. Auf seiner weißen, wächsern wirkenden Haut kleben einige kleine Blutegel. Es schaut aus, als wäre es eine lebensechte Spielzeugpuppe, äußerlich unversehrt, soweit ich sehen kann. Aber es ist ein Mensch. Ein kleines Menschlein!

Ich wende mich ab, weil mir der Anblick unter die Haut geht. In meiner Brust zieht sich alles zusammen und es grummelt in meinem Magen, der zum Frühstück nur eine magenschleimhautreizende Koffeingabe bekommen hat.

Die erste Frage, die mir durch den Kopf jagt, ist, wer so etwas tut. Die Geburten meiner beiden Söhne waren die schönsten Erlebnisse meines bisherigen Lebens und ich glaube nicht, dass da noch was Besseres nachkommt. Jedenfalls nicht in dieser Hinsicht, denn schließlich läuft meine biologische Uhr gerade ab, wie es so schön heißt. Wie auf Kommando steigen die Muttergefühle in mir hoch, die ich damals gehabt habe, als die Hebammen mir nach den beiden Geburten meine Söhne auf die Brust gelegt haben. Ich war selig.

»Ah! Juten Morgen, Maria!«, begrüßt mich Lorenz Kollwitz, der Leichendoktor, in seinem Berliner Akzent, als er mich bemerkt, und erhebt sich. Er ist der Einzige, neben dem Opa, der meinen Namen richtig ausspricht. Kein Kommentar zu meiner Stirn, obwohl er mich mustert.

Dr. Lorenz Kollwitz ist ein stattlicher, sehr gutaussehender und gepflegter Mann in den Mittfünfzigern. Sein pechschwarzes Haar, seine hohe Denkerstirn, sein kantiges Gesicht mit dem korrekt gestutzten Schnur- und Kinnbart, und nicht zuletzt seine würdevolle Haltung mit seinen bedachten Gesten und Handlungen, lassen eher vermuten, dass er ein Bürokrat oder Politiker ist. Oder aus einem Musketier-Film entsprungen. Jedenfalls scheinen ihn die Schnaken zu meiden, obwohl er nicht nach dem Spray riecht. Dafür aber nach einem sehr männlichen, markanten und edlen Duft, der den Gentleman in ihm unterstreicht. In seiner Nähe fühle ich mich immer überaus würdevoll und zuvorkommend behandelt. Er versteht es einfach, mit Frauen umzugehen. Auch ich selbst bin schon ein paar Mal in diesen Genuss gekommen, als er mich zum Essen ausgeführt hat. Wir haben uns kennen gelernt, als ich ihn vor ungefähr einem Jahr bei der ungeklärten Todesursache einer Rentnerin hinzuziehen habe müssen. Ansonsten haben wir selten Bedarf an einem Leichendoc.

Jedenfalls gefällt es Lorenz nicht, wenn ich seine Berufsbezeichnung derart herabwürdige, denn genau genommen braucht eine Leiche keinen Doktor mehr, also sage ich: »Guten Morgen, Herr Pathologe.«

Er lächelt mich an. Es liegt eine Spur Verehrung darin. Immer noch und nach all meinen Abfuhren – und obwohl ich mit meinem Einhorn aussehe, wie frisch vom Baum herunter geschüttelt. Sonntagmorgen sieben Uhr eben.

»Was hast du herausgefunden?«, bleibe ich sachlich und versuche, das tote Baby hinter ihm auf dem Boden nicht anzuschauen.

Lorenz räuspert sich und zieht sich die Einmalgummihandschuhe aus. »Das Mädchen war höchstens ein paar Stunden alt. Ob et nich lebensfähig war oder jetötet wurde, wird die Obduktion herausstellen. Äußerlich scheint et voll entwickelt, keine Frühjeburt. Es liegt, wenn ick das heiße Wetter und die Wassereinwirkung berücksichtige, unjefähr schon drei oder vier Tage im Wasser.« Er bückt sich und schließt seinen Koffer. »Das hier wird janz schön Aufsehen errejen. Darum werd ick die Obduktion gleich heute noch machen, damit ihr morgen alle Details habt.«

Ich nicke höflich. »Danke dir derweil.«

Er wirft mir ein Lächeln zu und tritt dicht vor mich hin. Dann greift er mir mit Daumen und Zeigefinger ans Kinn.

»Und nimm dir dit nich allzu sehr zu Herzen!«, mahnt er zärtlich.

Ich lächle mutig zurück und nicke kaum merklich.

»Ick ruf dich an, wenn ich fertig bin«, sagt er, während er geht.

Der Bär kommt mit dem Ottfried Langreiner zu mir. Ich kenne ihn. Er ist als Angelfanatiker im Dorf bekannt. Man sieht ihn andauernd am alten Kanal mit der Angel herumsitzen, um seinem herrischen Weib zu Hause zu entfliehen, so hört man.

»Der Otti hat die Leich’ gefunden«, erklärt mir der Bär.

Eifrig nickt Otti. »Ja! Zuerst hab ich gedacht, das wär Müll, den wieder so ein Radlfahrer hier rein geschmissen hat. Mit meinem Kescher hab ich die Plastiktüte dann rausgefischt, und die war ganz schön schwer. Drum hab ich dann auch reingeschaut und bin ganz schön erschrocken. Es hat ausgeschaut wie eine Puppe!« Angewidert schüttelt er den Kopf. »Ich mein, wer tut denn so was?«

»Sonst ist dir nix aufgefallen?«, will ich seine Frage ignorierend weiter von ihm wissen.

»Was meinst du jetzt damit?«

»Irgendwelche Personen in der Gegend, die sich komisch verhalten hätten, Dinge, die rumgelegen sind oder nicht hierhergehören? Fremde Autos?«, zähle ich ungeduldig auf. »Kruzinesn, du bist doch öfter hier beim Angeln!«

Otti überlegt kurz. Dann schüttelt er den Kopf. »Nein.«

Ich hole tief Luft. »Gut, dann danke dir.«

Ich gehe hinüber zu den beiden Technikern der SpuSi, die gerade ihre Koffer wieder einpacken und in ihr Fahrzeug räumen. Offenbar sind sie mit ihrer Arbeit gerade fertig geworden. Wie gesagt, haben wir nur selten Bedarf an Spurensicherung, darum kenne ich die beiden nur flüchtig von ein paar Einbruchstatorten. Seltsamerweise aber nur bei ihren Vornamen: der kleinere, untersetzte mit dem braunen Vollbart und der Halbglatze heißt Ludwig und der größere und schlankere mit den blonden Locken Klaus. Vielleicht verleiht ihnen das ein wenig mehr Persönlichkeit in ihren weißen, anonymen Anzügen.

»Na, Jungs, was haben wir?«, frage ich so kumpelhaft wie möglich, um meine Unsicherheit zu überspielen. Ich kann mir vorstellen, dass sie es nicht mögen, wenn man sie bedrängt, aber ich muss schließlich auch meine Arbeit machen.

Beide mustern meine Stirn.

»Also du hast eindeutig ein Hörndl auf’m Hirn!«, meint Ludwig und deutet schadenfroh auf meine Stirn. »Und wir haben nicht viel Verwertbares.«

»Das heißt?«, wehre ich seine ironische Bemerkung mit einer wegwischenden Handbewegung ab.

»Das Kind war in ein Badetuch eingewickelt.« Er hebt eine große, transparente Tüte hoch, in der ein buntes, nasses Frotteetuch eingepackt ist. »Soweit ich sagen kann, sind da Blutflecken drauf. Die weiße Plastiktüte, in der das Ganze war, ist ein Allerwelts-Produkt, das wahrscheinlich in tausenden Geschäften überall auf der Welt ausgegeben wird. Ansonsten war’s das.«

»Keine Fingerabdrücke, Fußspuren, Zigarettenkippen, Hautfetzen?«

Fast schon genervt schauen mich die zwei an und Ludwig meint anklagend: »Das Kind hat laut Kollwitz ein paar Tage im Wasser gelegen. Somit sind alle Spuren zerstört. So viel Ahnung müsstest du nach all den Jahren als Kommissarin auch mal haben.«

»Du weißt aber schon, wie oft ich eine Wasserleich’ in meinem Revier gehabt hab in all diesen Jahren?«, sage ich grantig und verschränke die Arme vor der Brust. »Nämlich null Komma null Mal!«

»Du schaust wohl keine Krimis?«, wundert sich Klaus und zieht seinen Anzug aus.

»Du meinst den Schmarrn aus der Flimmerkiste, der jeden Tag den Zuschauern weismachen will, dass blitzgescheite Kommissare aus völlig hergeholten und zusammenhanglosen Fakten in einer dreiviertel Stunde einen Mörder fangen?«, schimpfe ich gereizt.

Klaus knüllt seinen weißen Anzug zusammen und wirft ihn in den Fond ihres Busses. »Oh, Frau Kommissarin ist heut wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden, was?«

»Heut ist Sonntag, Kruzinesn!«, kommentiere ich und mahne mich zur Ruhe. »Und was soll ich jetzt dem Staatsanwalt sagen?«

Die beiden Techniker räumen ihre Sachen in den Kofferraum. »Genau, heut ist Sonntag, wie du schon sagtest, da tut der sowieso nix, außer vielleicht seinen Golfball einzulochen.« Er grinst süffisant zweideutig. »Also reicht’s doch, wenn du ihm morgen Bericht erstattest. Dann wissen wir vielleicht auch schon mehr.«

Offenbar ist der Ruf unseres zuständigen Staatsanwalts Dr. Herbert Übelacker auch schon bis zu ihnen durchgedrungen, was kein Wunder ist. Der Paragraphenreiter macht seinem Beruf alle Ehre als überaus korrekter und penibler Pedant und gilt als eiserner Verfechter der Staatsinteressen vor Gericht. Außerdem zählt er durch seine Verbandelungen mit den hiesigen Politikern, Industriellen und Firmenchefs zur Landkreis-Prominenz. Dieser Fall wird ihn einige Nerven kosten: eine Baby-Wasserleiche in seinem Zuständigkeitsbereich! Ich kann mir ein schadenfrohes Schmunzeln nicht verkneifen, wenn ich mir vorstelle, wie ihn die hartnäckigen Fragen der Journalisten bei einer Pressekonferenz aus der Fassung bringen werden. Die verliert er nämlich allzu schnell, was sein großes Manko ist. In Anbetracht der Brisanz dieses Falles wird es eine solche Konferenz zweifelsohne geben, schwant mir, auch, weil sich unser Staatsanwalt gern in der Öffentlichkeit wichtigmacht. Pressekonferenzen abzuhalten, ist sozusagen sein Hobby, dem er hier bei uns eher selten nachgehen kann. Aber dann erahne ich, dass ich als Kommissarin der PI Kelheim viel zu tief mit drin stecke, als dass ich meiner Schadenfreude frönen könnte. Seine besonderen Eigenheiten habe ich nämlich bereits kennen gelernt, als wir bei einigen wenigen Strafdelikten zusammengearbeitet haben.

– Aber, was heißt Zusammenarbeit! Er ist der Boss und ich sein Untergebener. So ist das!

Die Techniker verabschieden sich und sind auch schon weg.

Der Bär kommt wieder auf mich zu. »Und jetzt?«

Ich überlege. Vielleicht liege ich ja falsch, aber ich habe da so einen leisen Verdacht.

»Ich muss was überprüfen. Fahr’ du nur wieder heim zu deiner Familie«, wimmele ich den Bär ab. »Heut ist schließlich Sonntag.«

Wir gehen auf dem Feldweg zu unseren Autos.

»Du willst mich nicht dabei haben?«

»Das ist eine Sache zwischen Frauen.«

»Wennst meinst.« Er steigt beleidigt in seinen Streifenwagen und fährt davon.

Kapitel 2

Betti Bögerl ist bekanntermaßen die Dorfschnalln, also das, was bei uns allgemein als Prostituierte in Heimarbeit bezeichnet wird. Allerdings ist diese Berufsbezeichnung noch zu schön ausgedrückt, denn ich glaube, Betti kriegt nicht einmal was für ihre Dienstleistungen, so naiv und gutgläubig wie sie ist. Schon seit sie geschlechtsreif ist, hat sie in ihr Haus jedes Mannsbild hereingelassen, das einen zwischenmenschlichen Notstand gehabt hat. Ich frage mich, ob diese Männer überhaupt keinen Geschmack haben, denn sie ist so ziemlich das hässlichste Weibsbild, das ich kenne. Nicht nur, dass sie eine total ungepflegte Alkoholikerin und Kettenraucherin ist, lebt sie auch noch in einem Saustall von Haus. Ach, was sage ich, Drecksloch trifft’s wohl besser.

Insgesamt hat sie vier Kinder zur Welt gebracht. Ihre zwei älteren Söhne, die ungefähr so alt sind wie die meinen, wurden ihr schon vor Jahren weggenommen. Und vor vier Monaten hat ihr das Jugendamt mit meiner Unterstützung ihre acht und zwölf Jahre alten Töchter, beide von unterschiedlichen Vätern versteht sich, entzogen, die in ihrer Obhut total verwahrlost waren. Es gab mehrere Beschwerden von Nachbarn, dass die Kinder andauernd plärren und in schmutzigen Klamotten durch die Gegend rennen. Als dann auch noch die Schule eine Anzeige gemacht hat, dass die ältere der beiden Mädchen nicht mehr zum Unterricht erscheint, hat das Jugendamt mit unserer Hilfe eingreifen müssen. Damals war Betti wieder schwanger und hat mich angebrüllt, dass sie schon für Nachschub sorgen würde, so viel und so oft sie wolle. Tja, man mag es kaum glauben, aber so was gibt es bei uns auf dem Land auch.

Ihr Schicksal und das ihrer Kinder haben mich aber doch ziemlich erschüttert, mehr, als es mir lieb sein sollte. Ich will so einen Kindesentzug jedenfalls nie mehr mitmachen. Es ist einfach grausam, die Kinder von ihrer Mutter zu trennen, auch, wenn man weiß, dass es zu ihrem Besten ist. Aber ich habe mich danach vom Jugendamt auf dem Laufenden halten lassen und erfahren, dass die beiden Mädchen in einer liebevollen Pflegefamilie untergekommen sind.

Logischerweise komme ich sofort auf Betti, wenn ich an das tote Baby denke. Vielleicht hat sie es in ihrem Suff tot zur Welt gebracht und dann in der Pschlacht entsorgt. Ich muss das überprüfen und zwar gleich!

Als ich vor ihrer Bruchbude parke, muss ich feststellen, dass es nicht besser geworden ist. Ihr Haus steht im Ortsteil Neuessing direkt an der Hauptstraße im historischen Ortskern und ist wirklich ein Schandfleck für den schönen Ort. Überall auf dem kleinen Vorplatz vor ihrer Bude liegt Gerümpel und Glump umeinander. Der graue Putz bröckelt von den Außenwänden und die weiße Farbe blättert von den Fenstern. Die Vorhänge darin sind vergilbt oder grau, die Pflanzen hinter den dreckigen Scheiben vertrocknet, besser gesagt mumifiziert. Mir graust es davor, wie sie reagieren wird, wenn sie mich sieht. Schließlich bin ich in ihren Augen ihre Erzfeindin.

Kennen tue ich Betti schon seit der Kindheit. Sie ist ein paar Jahre jünger als ich. Schon damals war sie eine Außenseiterin. Der Vater Säufer, die Mutter eine dorfbekannte Schnalln. Was soll da aus der Tochter schon anderes werden, als beides zusammen. Ein paar Mal haben wir als Kinder sogar miteinander gespielt, aber ich glaube, sie war irgendwie neidisch auf mich und meine unbeschwerte Kindheit, und ist sogar einmal handgreiflich geworden. Seitdem gehe ich ihr aus dem Weg.

Irgendwann hatte sich ihr Vater totgesoffen, und ihre Mutter ist mit irgendeinem Typen auf Nimmerwiedersehen durchgebrannt. Seitdem, Betti war gerade volljährig, lebt sie allein in dem damals schon heruntergekommenen Haus. Gewissermaßen kann sie also nix für ihr verhunztes Leben und darum tut sie mir auch leid.

Ich klingle, aber höre nix. Scheinbar kaputt! Ich klopfe. Zuerst normal, als das aber offensichtlich kein Gehör findet, versuche ich es lauter. Dann rufe ich nach ihr. Nach einer halben Ewigkeit geht die Tür endlich auf. Und ich erschrecke. In einem Fetzen von Nachthemd steht Betti vor mir. Fettige Haarsträhnen mit nicht definierbarer Farbe hängen wirr von ihrem Kopf, dessen aufgedunsenes Gesicht mit feinen, roten und blauen Adern durchzogen ist, genau wie ihre tiefliegenden, verschlafenen Augen. Ihre Nase blinkt mich fast dunkelblau an. Typisch Alki halt! Ob sie noch schwanger ist oder das Kind bereits bekommen hat, ist nicht erkennbar. Ihr riesiger Hängebusen und ihre Wampe sind eine Einheit.

»Guten Morgen, Betti«, grüße ich mit fester Stimme.

»Sag mal, spinnst du!«, keift sie mich an. »Weißt du, wie spät es ist?«

»Ich hätt da ein paar Fragen an dich.«

»Am Sonntag in der Früh! – Vergiss es!« Sie will die Tür zuknallen, doch mein Fuß, den ich zwischen Tür und Schwelle klemme, ist schneller. Sie drückt zu und ich dagegen. Wenigstens weiß sie, was für ein Wochentag heute ist.

»Das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt, Betti!«, presse ich angestrengt heraus. »Also lass mich rein!«

»Das letzte Mal, als du da warst, habt ihr mir meine Kinder weggenommen. Also hau ab!« Ihre Stimme ist schrill.

»Du willst doch auch, dass es deinen Kindern gut geht. Und da, wo sie jetzt sind, geht’s ihnen gut!«, versuche ich sie zu besänftigen.

»Nur bei der Mutter geht’s den Kindern gut! Nur bei der Mutter!«, brüllt sie.

Wir rangeln immer noch an der Tür. Sie drückt nach draußen, ich nach drinnen. Aber ich bin stärker, weil ich mich mit meinem Fuß und dem anderen Arm in den Türrahmen spreize. Schließlich geht ihr die Kraft aus und Betti plumpst auf den Boden. Etwas außer Atem will ich ihr aufhelfen und reiche ihr meine Hand, aber sie ignoriert sie mit einem verächtlichen Schnauben und erhebt sich schwerfällig.

Wie es hier im Flur ausschaut, will ich gar nicht beschreiben. Ein Saustall ist ein Dreck dagegen!

»Also, was willst’?«, fragt Betti brummig, während sie in die Küche schlurft. Obwohl? Küche kann man zu diesem Raum nicht sagen. Mir wird übel. Es stinkt, als würden hier ihre drei Katzen ihre Notdurft erledigen, die überall herumstreunen. Der achtlos verstreute Müll, eingetrocknete Essensreste und aufgetürmtes, dreckiges Geschirr auf Boden, Herd, Spüle, Tisch und Arbeitsplatte rauben mir fast den Atem.

Ich muss ein Fenster aufmachen und bleibe davor stehen. Sie schaut mich grimmig an und zündet sich eine Zigarette an. Dann greift sie nach einer der unzähligen Bierflaschen auf dem Tisch und trinkt daraus. Pfui Deifel! Ich versuche, das Umfeld und den Gestank auszublenden, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren.

»Wo ist dein Baby?«, frage ich direkt.

Betti lacht hämisch. »Du hast es wohl noch nicht mitgekriegt, was?«

»Was jetzt genau?«

»Ich habs verloren.« Niedergeschlagen lässt sie sich auf einen Stuhl fallen und fängt an zu schluchzen. »Im sechsten Monat …«

Ich bin verdattert. »Das … das tut mir leid«, bedauere ich ehrlich.

»Wegen dem scheiß Alkohol!«, brüllt sie plötzlich und fegt mit dem Arm über die Tischplatte, so dass alle Bierflaschen laut klirrend zu Boden fallen oder zerbrechen und einige Katzen erschrocken davonspringen.

Die ist eindeutig im Delirium. Ich bin auf der Hut.

»Kannst du das beweisen?«, hake ich nach.

Sie lacht höhnisch und schaut mich mit roten, blitzenden Augen an. »Was brauchst denn für Beweise?« Dann steht sie auf und reißt sich das Nachthemd hoch. »Da, weg ist er, der Bauch!«

Jetzt muss ich dazu erklären, dass ihre runde Wampe eindeutig kein Beweis dafür ist, ob schwanger oder nicht. Was aber noch viel schlimmer ist, ist die Tatsache, dass sie keine Unterhose trägt und mir dieser Anblick fast den Magen umstülpt. Deshalb bemerke ich die rosarote, kleine Narbe von einem Kaiserschnitt auf ihrer unteren Bauchhälfte auch nur nebenbei. Mir wird schlecht, ich drehe mich schnell zum Fenster und schnappe nach Luft.

»Ich muss dich leider enttäuschen, Mary. Es gibt kein Baby, das du mir wegnehmen kannst.« Ihre Stimme ist jetzt schnippisch.

Als ich mich wieder zu ihr umdrehe, sitzt sie wieder und zieht an ihrer Zigarette. »Die Ärzte im Kelheimer Krankenhaus werden es dir sicher gern bestätigen. Dort haben die mir das tote Kind rausoperiert. Langt dir das als Beweis?«

»Wir haben in der Pschlacht ein totes Baby gefunden«, fühle ich mich dann doch verpflichtet, ihr den Grund meines Besuches zu sagen.

Sie lacht spöttisch. »Und da fällt dir nix Besseres ein, als gleich mich zu verdächtigen? Mistmatz, verreckte!«

»He, Betti! Reiß dich zusammen, oder du kriegst eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung!«, drohe ich ihr.

Wieder lacht sie. Kehlig, höhnisch und betrunken. »Meinst du, dass mich das juckt?«

Ehrlich gesagt meine ich, dass Betti alles egal ist, wenn ich sie und ihr Haus so anschaue. Dennoch glaube ich nicht, dass sie ein Baby umbringen könnte. Ich hatte immer den Eindruck, dass sie ihre Kinder trotz aller Umstände liebt, aber durch ihre Laster halt einfach nicht fähig dazu war, sie zu versorgen. Und, dass ihr die Fehlgeburt nahe geht, ist deutlich erkennbar.

Nachdenklich fragt sie mich nach einem kurzen Schweigen: »Was war’s denn?«

»Was?«, bin ich verwirrt.

»Na, das tote Baby. Bub oder Mädel?«

»Ein Mädchen.«

»Meins wär ein Bub gewesen«, erklärt sie und schnieft niedergeschlagen.

Ihr Schicksal berührt mich und ich trete neben sie. »Willst du wirklich so weitermachen, Betti?«

Sie starrt auf den dreckigen Boden. »Was denn sonst?«

»Warum machst du keinen Entzug, verkaufst das Haus und das Grundstück und fängst neu an?«, schlage ich ihr vor.

Plötzlich ernüchtert steht sie auf und hebt stolz den Kopf. »Du hast ja keine Ahnung. – Und jetzt verschwind’!«

Nach einem bedauernden Seufzen verlasse ich sie und bin froh, als ich wieder an der frischen Luft bin.

Ich fahre zu meinem Arbeitsplatz in die Bahnhofstraße nach Kelheim. Früher war die Polizeiinspektion einmal das Bahnhofsgebäude und genauso sieht es auch heute nach dem Umbau immer noch aus, allerdings mit einem Erweiterungsbau vergrößert. Am Empfang des Amtsbüros für den Publikumsverkehr werde ich von den diensthabenden Kollegen meiner Dienstgruppe, Koller und Schubert, kurz darüber informiert, dass sie den Tatort in der Pschlacht wieder freigegeben hätten und es nix Neues gibt.

In meinem verwaisten Büro, das ich mir mit dem Bär teile und ziemlich karg und trist mit einem Aktenschrank und zwei sich gegenüber stehenden Schreibtischen eingerichtet ist, lasse ich mich in meinen Bürostuhl fallen. Die einzigen Farbtupfer in diesem Raum sind die drei Zimmerpflanzen auf der Fensterbank, die ich pflege.

Ehrlich gesagt bin ich ziemlich überfordert mit unserem Leichenfund. Ich habe keine Ahnung, was ich weiter unternehmen soll. Immer wieder habe ich das Bild des toten Säuglings vor mir und ich spüre, wie nahe mir das geht. Aber ich wische diese Gedanken schnell weg und versuche, ganz professionell zu bleiben. Darum rufe ich doch noch den Übelacker an. Ich muss wohl in den sauren Apfel beißen und ihm wenigstens telefonisch Bericht erstatten, sonst fühlt er sich übergangen und regt sich wieder mords auf. Und ich will schließlich keinen Ärger mit dem Staatsanwalt.

Wie erwartet, ist der total bestürzt und entsetzt. Nicht wegen des Schicksals des toten Kindes, sondern des ganzen Traras, das sich nicht vermeiden lassen wird, wenn erst die Presse Wind von der Sache kriegt. Aber waren nicht meine ersten Gedanken genau die gleichen?

»Und wir haben bis jetzt noch gar nichts?«, fragt er in seinem typisch hochgestochenen, reinen Deutsch. Als geborener Oberpfälzer, genau genommen, Regensburger, spricht er doch nur Hochdeutsch, und zwar ziemlich hochtrabend, obwohl er auch seines Dialektes mächtig ist.

An dieser Stelle sollte ich noch dazu erklären, dass sich der oberpfälzer Dialekt schon in einigen Details von dem niederbayerischen unterscheidet. Der Landkreis Kelheim ist der letzte Zipfel Niederbayerns und grenzt an die Oberpfalz, aber trotzdem sind einige Niederbayern überzeugt davon, ein gepflegteres Bayrisch zu sprechen als die Bezirksnachbarn. Mir ist diese Kleinigkeitskrämerei egal, aber der Herr Staatsanwalt sieht das wohl anders, denn er muss seinem hohen Amte Würde erweisen.

»Die SpuSi und der Leichendoktor schieben heut Sonderschicht. Wir werden uns bis morgen gedulden müssen, Herr Dr. Übelacker«, versuche ich, ihn zu besänftigen.

Es ist immer das gleiche mit den Staatsanwälten. Sie wollen schnelle Beweise, damit sie jemanden verhaften und vor den Kadi zerren können.