3,99 €

Mehr erfahren.

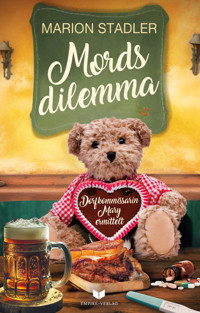

- Herausgeber: Empire-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Wieder reißt ein schreckliches Verbrechen Dorfkommissarin Mary aus ihrem sonst ruhigen Job in der Polizeiinspektion in Kelheim im Altmühltal. Ihr Schwiegervater, der Opa, und seine Lebensgefährtin Rita finden vor dem Altar in der Essinger Kirche einen schwer verletzten Mann mit einer Stichwunde in der Brust. Im Todeskampf fleht er um Kirchenasyl und nach einer Maria. Mary fühlt sich sofort angesprochen und will zusammen mit ihrem Partner, dem Bär, herausfinden, was der Unbekannte in der Kirche wollte. Was meinte er mit Kirchenasyl und nach welcher Maria hatte er verlangt? Die Suche nach ihr beginnt in Essing, ist aber wenig erfolgreich.

Nachdem der Erstochene als vorbestrafter Bankräuber identifiziert ist, muss Mary herausfinden, was seine Knastkumpanen und alten Freunde von der verschwundenen Beute wissen. Damit stochert sie im Wespennest einer kriminellen russischen Gang und auch die Mutter des Toten und seine Schwester werden mit hineingezogen. Noch dazu machen ihr Mann Toni und die neue kesse Staatsanwältin Mary das Leben schwer. Schließlich hilft ihr ältester Sohn mit einem Tipp und sie kommt der Wahrheit immer näher, bis die betreffende Maria verschwindet …

Der fünfte Teil der Dorfkommissarin-Mary-Reihe ist ein in sich geschlossener Fall. Der Krimi ist eine Neuauflage und erschien ursprünglich unter dem Titel Kirchenasyl.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Marion Stadler

Mordsopferaltar

Über die Autorin:

© Mirjam Landfried, Kameraflimmern

Marion Stadler hält dem Altmühltal schon seit ihrer Kindheit die Treue. Sie lebt und schreibt dort, wo andere Urlaub machen, und ihre Krimis spielen: in Essing bei Kelheim in Niederbayern.

Als Agatha-Christie-Fan lässt sie sich von der großen Krimiautorin inspirieren. Durch ihre Arbeit zuerst in der Gastronomie und dann im Verkauf begegnet ihr außerdem immer wieder allzu Menschliches, was in ihre Krimis miteinfließt, wobei es in ihrer Heimat eher idyllisch und friedlich zugeht. Diese Idylle und die Sehenswürdigkeiten baut sie als Schauplätze in ihre Krimis mit ein. Inzwischen sind sechs Essingkrimis entstanden. Ihre Kommissarin Mary Weidinger und deren eigensinniger Schwiegervater erfreuen sich bei ihrer Leserschaft großer Beliebtheit.

Sie ist nicht nur Autorin, sondern auch Kunsthandwerkerin und leidenschaftliche Hobbygärtnerin.

Buchbeschreibung:

Wieder reißt ein schreckliches Verbrechen Dorfkommissarin Mary aus ihrem sonst ruhigen Job in der Polizeiinspektion in Kelheim im Altmühltal. Ihr Schwiegervater, der Opa, und seine Lebensgefährtin Rita finden vor dem Altar in der Essinger Kirche einen schwer verletzten Mann mit einer Stichwunde in der Brust. Im Todeskampf fleht er um Kirchenasyl und nach einer Maria. Mary fühlt sich sofort angesprochen und will zusammen mit ihrem Partner, dem Bär, herausfinden, was der Unbekannte in der Kirche wollte. Was meinte er mit Kirchenasyl und nach welcher Maria hatte er verlangt? Die Suche nach ihr beginnt in Essing, ist aber wenig erfolgreich.

Nachdem der Erstochene als vorbestrafter Bankräuber identifiziert ist, muss Mary herausfinden, was seine Knastkumpanen und alten Freunde von der verschwundenen Beute wissen. Damit stochert sie im Wespennest einer kriminellen russischen Gang und auch die Mutter des Toten und seine Schwester werden mit hineingezogen. Noch dazu machen ihr Mann Toni und die neue kesse Staatsanwältin Mary das Leben schwer. Schließlich hilft ihr ältester Sohn mit einem Tipp und sie kommt der Wahrheit immer näher, bis die betreffende Maria verschwindet …

Marion Stadler

Mordsopferaltar

Dorfkommissarin Mary ermittelt 5

Kriminalroman

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind

im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© September 2023 Empire-Verlag

Empire-Verlag OG, Lofer 416, 5090 Lofer

Lektorat: Carina Weigert

Korrektorat: Julia Kuhlmann – https://www.juliesbookhismus.de/Korrektorat/

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –

nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Cover: Chris Gilcher

https://buchcoverdesign.de/

Prolog

Röchelnd schleppt er sich den Mittelgang der Kirche vorwärts zum Altar und stützt sich dabei an den geschnitzten und geschwungenen Enden der Holzbänke ab. Draußen prasselt der Regen inzwischen laut auf das steile Kirchendach, die Gräber auf dem Friedhof und den feinen Kies dazwischen. Blitze zucken und Donner grollt.

Sein Atem geht schwer und er schwitzt von der Anstrengung. Mit jeder Bewegung quillt Blut aus der Wunde in seiner Brust, färbt sein T-Shirt rot und tropft auf die uralten beigen Kalksteinplatten aus dem hiesigen Steinbruch. Aber er hatte sein Ziel, die Kirche, dessen spitzen, mit Holzschindeln bedeckten vierseitigen Turm er schon von Weitem gesehen hatte, erreicht und ist erleichtert.

Hier würde man ihm helfen, so wie damals …

Hier konnte er ein Versteck suchen …

Hier war er sicher …

Hier war er Gott nahe und konnte auf seine Hilfe vertrauen!

Doch auf einmal versagen ihm seine Beine den Dienst. Schwer sackt er vor dem Gabentisch zusammen. Er kann sich gerade noch an der Kante der marmornen Tischplatte festklammern. In seiner Muttersprache schickt er keuchend ein Stoßgebet gen Himmel. Mit jedem Atemzug spürt er seine Kräfte dahinschwinden. Immer mehr wird ihm klar, dass er sterben würde.

»Maria …«, säuselt er und plötzlich sieht er sie direkt vor dem Hauptaltar stehen.

Sie winkt ihm mit ihrem feinen Lächeln auf ihren schön geschwungenen Lippen zu und er spürt neue Kräfte in sich aufkommen. Auf allen vieren schleppt er sich um den Gabentisch auf sie zu, doch je näher er ihr kommt, desto undeutlicher wird ihre Gestalt. Plötzlich sieht sie aus wie seine Mutter.

»Kirchenasyl …«, fleht sie ihn an. »Bitte um Kirchenasyl …«

Wispernd wiederholt er ihre Worte. »Kirchenasyl …«

Dann verwandelt sich ihr Gesicht wieder in das seiner geliebten Maria.

»Komm zu mir!«, haucht sie ihm zu und er kriecht weiter.

Wieder verschwimmt sie. Ihre Umrisse flirren vor seinen Augen wie eine Fata Morgana, bis sie sich gänzlich aufgelöst hat.

»Maria!«, ruft er verzweifelt und immer wieder, doch sie bleibt verschwunden.

Herzzerreißend schluchzt er auf und ein Hustenanfall quält ihn. Er spuckt Blut und der unbändige Schmerz in seiner Brust droht, ihm mehr und mehr den Atem zu rauben. Immer wieder schaut er hoch zum Altar, doch sie kommt nicht zurück.

Dann bemerkt er, dass sich genau dort, wo ihr Gesicht gewesen war, der reich mit Gold verzierte Tabernakel befindet, der in der Mitte des barocken Altars eingelassen ist. In seinem von Adrenalin überfluteten Gehirn zuckt ein Geistesblitz auf. Es würde ihn seine letzten Kräfte kosten, aber er würde es schaffen! Er musste es einfach schaffen!

Mit seinen blutbesudelten Händen tastet er nach seinem Hosenbund. Es ist noch da! Er hat es auf dem Weg hierher nicht verloren! Maria soll es bekommen! Ihr Geist ist hier, das spürt er deutlich. Und sie sieht, was er tut. Sie würde wissen, wo sie es finden konnte.

Er schließt seine Augen, besinnt sich auf das, was er vorhat, und sammelt seine letzten Kraftreserven.

Kapitel 1

Diät. Dieses eine kleine Wort mit den vier Buchstaben weckt in vielen Menschen die unterschiedlichsten Gefühle, Gedanken und Wallungen. Hat doch laut zahlreichen Statistiken schon fast jeder von uns einmal probiert, enthaltsamer zu essen. Kartoffeldiät, Low Carb, Intervallfasten, Ananasdiät, Low Fat, Trennkost, Glyx-Diät und wie sie alle heißen. Wer hat nicht schon von ihnen gehört, über sie gelesen, sie gar ausprobiert und die ein oder andere Erfolgsgeschichte samt Vorher- und Nachherbildern als Absurdum abgetan. Ist es nicht die Diät an sich, die dabei so absurd erscheint, sondern eher der ständige Kampf gegen den inneren Schweinehund, den diese Diät-Erfolgreichen bezwungen haben. Das kann Neid und Missgunst wecken, motivieren und anspornen, oder aber im schlimmsten Fall gleichgültig gegenüber seinem Körper werden lassen.

Und damit wären wir schon bei den unterschiedlichen Typen, die sich dem Fasten hingeben:

Typ 1, der Enthusiastische: Das ist wohl der Nervigste von allen! Er befolgt zielstrebig und scheinbar ohne große Mühe einen strengen Diätplan, macht Sport, strahlt Enthusiasmus aus und erzählt aller Welt, wie wohl er sich auf einmal fühlt, wenn die Pfunde purzeln und der deftige Schweinsbraten durch die doch recht leckeren Dinkelbratlinge ersetzt worden ist.

Typ 2, der Willige: Einsichtig und mühsam beugt er sich dem Diätplan, denn er hat kapiert, dass es gut für ihn und seine Gesundheit ist, ein paar Kilo weniger auf den Hüften zu haben. Doch hin und wieder gönnt er sich ein Stück Schokolade oder stibitzt ein paar Pommes vom Teller seiner Kinder, jedoch nicht ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Sport betreibt er in Maßen und findet immer mal wieder eine Ausrede, um dem nicht nachgehen zu müssen. Das Gewicht reduziert sich nur sehr störrisch und das demotiviert den Willigen mit der Dauer der Fastenzeit. Offengestanden gehöre ich zu dieser Sorte.

Typ 3, der Gezwungene: Entweder durch den Arzt, den Partner oder eine anderweitig autoritäre Person auferlegt, tut sich der Betroffene richtig schwer, seinen Appetit zu zügeln und gibt zumindest vor, als würde er sich an den Diätplan halten. In unbeobachteten Momenten aber gibt er sich ganz seiner Zügellosigkeit hin, sodass sich die Diät-Überwacher wundern, warum sich das Gewicht ihres Patienten nicht oder kaum reduziert.

Zu diesen Gezwungenen zähle ich eindeutig meinen Kollegen Polizeihauptmeister Markus Bärnreuther und meinen Schwiegervater Vinzent Spangler.

Beide wurden von ihren Frauen auf Diät gesetzt, beide sind sie unwillig und nutzen jede Gelegenheit, sich anderweitig außerhalb des heimischen Haushalts mit schmackhaften Speisen zu versorgen. Allein sein Spitzname Bär könnte passender nicht für meinen Kollegen, oder besser gesagt Partner in der Polizeiinspektion Kelheim, sein. Er hat es inzwischen zur Perfektion gebracht, seiner Karin glauben zu machen, dass er selbst nicht wüsste, warum er nicht abnahm. Na ja, ganz so erfolglos war seine Diät-Managerin dann doch nicht immer und er hatte vor einem Jahr zehn Kilo verloren, aber das ist bei seiner Körperfülle nicht wirklich viel. Seit ein paar Wochen muss er also wieder fasten, genauso wie mein Schwiegervater, allgemeinhin bekannt als der Opa. Seine Lebensgefährtin Rita, bei der er nunmehr seit über einem Jahr wohnt, hat befunden, dass er von ihrer deftigen Hausmannskost eine Wampe gekriegt hat und die muss weg. Perfektionistisch wie sie in allem nun mal ist, angefangen bei der eigenen Haushaltsführung und der des Pfarrers, in ihrer Ausübung als Mesnerin, Dorfratschn und Vorsitzende vom Frauenbund und eben ihrer wirklich feinen Kochkünste, wäre es ein Wunder, wenn der Opa nicht fett geworden wäre. Und bei Karin ist die ganze Sache ähnlich gelagert.

»Ich würd sagen, die Rita ist selbst schuld. Sie hat den Opa doch selbst so daher gemästet«, spotte ich, während ich diesen Gedanken nachhänge.

Vor einer Stunde habe ich mit Toni, der neben mir auf der Terrasse sitzt, Brotzeit gemacht. Anwesend dabei war auch der Opa, der sich eilig einen halben Camembert, zwei Essiggurkerl, ein gekochtes Ei, eine große Scheibe Leberwurstbrot und einen Kanten Bauerngeräuchertes reingedrückt hat.

»Wenn die Rita fragt, ich war nicht hier!«, hat er uns noch kauend befohlen, war aufgestanden und hatte sich mit den Worten »Ich muss noch mit ihr die Kirche zusperren!« verabschiedet.

Seit einem halben Jahr, der alte Mesner Jakob Turner war plötzlich an einem Hirnschlag verstorben, bekleiden nun der Opa und die Rita das Amt des Mesnerpaares. Die tiefgläubige Witwe war ja quasi schon so was wie die Haushälterin des Pfarrers und darum für diese kirchliche Aufgabe prädestiniert. Nur beim Opa habe ich da so meine Zweifel. Aber er ist ihr hörig, zumindest solange sie in seiner Nähe ist.

Toni reibt sich über seinen nicht vorhandenen Bauch, den er absichtlich rausdrückt. »Dann bin ich ja direkt froh, dass ich selten in den Genuss deiner Kochkünste komm.«

Natürlich kann ich kochen! Ich komme nur nicht täglich dazu, denn ich habe auch noch einen Beruf: Kommissarin der Polizeiinspektion Kelheim! Und zwar die Einzige! Wobei ich gestehen muss, dass ich hier in meinem Zuständigkeitsbereich im Landkreis Kelheim eigentlich einen ruhigen Job habe. Meistens zumindest. Aber es ist ein Fulltimejob und ich bin nicht mehr die Jüngste! Und das macht es mir nach Feierabend schwer, mich in die Küche zu stellen. Darum gibt es meistens Brotzeit.

Toni ist damit zufrieden, das weiß ich. Überhaupt ist er ein anspruchsloser, leicht zufriedenzustellender Ehemann. Deshalb gebe ich keinen Kommentar zu seiner ironischen Bemerkung ab.

An dieser Stelle muss ich noch hinzufügen: Toni ist der Diät-Typ 1, der Enthusiastische! Wobei er eigentlich noch nie eine richtige Diät gemacht hat. Er kann essen was er will und nimmt nicht zu! Im Urlaub vielleicht ein Bisserl. Noch dazu liebt er es, zwei- oder dreimal in der Woche nach Feierabend zu joggen, egal ob es hagelt, regnet oder schneit. Trotz seiner 52 Lenze ist er fit und gut gebaut und macht darum keinen Kult. Also noch schlimmer als Typ 1: Typ 1.1! Und kochen kann er auch! Ich kann mich wirklich glücklich schätzen über so einen Gatten!

Das kurze Gewitter, das eben die erste Hitzewelle des Frühsommers Ende Mai ein wenig gedämpft hat, ist vorüber. Die dicken Wolken haben sich gen Osten verzogen, die Sonne verschwindet grad zwischen den Fichtengipfeln am westlichen Talkamm und taucht den Himmel in ein sattes Orange-Rosa. Die dicht mit Mischwald bewachsenen Talhänge vor uns dampfen vom niedergegangenen Regen. Mein Heimatort Essing, ein kleiner idyllischer Markt, liegt mitten im unteren Altmühltal kurz vor Kelheim, der Landkreishauptstadt, wo Niederbayern auf der Landkarte einen Vorstoß zwischen Oberbayern und der Oberpfalz wagt. Ich habe das Glück, dort zu leben, wo andere Leute Urlaub machen. Und das wird mir grad wieder einmal bewusst. Genüsslich schweift mein Blick über meinen Garten vor mir, über das zarte Blütenmeer aus Rosen, Lavendel, Mädchenauge und Frauenmantel, das mit abperlenden Regentropfen dicht behangen ist. Ein idyllisches Bild, das mich zufrieden macht. Ich schlürfe meinen Bardolino und lasse mich in das Rückenpolster des Rattansessels sinken.

Alles könnte so schön sein, denke ich mir, doch mein innerer Schweinehund bringt mich wieder auf das Problem mit den überschüssigen Pfunden zurück. Mir würde eine Diät auch nicht schaden, das gebe ich gern zu! Aber bei mir hat es weder bisher geschnackelt, siehe Typ 1, noch habe ich einen Diätmanager, der mich antreibt. Siehe Typ 3! Toni hat sich jedenfalls bisher nicht beschwert, oder auch nur eine leise Andeutung über mein Hüftgold fallen lassen. Aber er könnte es, denn ich habe über den letzten Winter wirklich ein paar Kilos zugelegt. Schuld sind natürlich die lukullisch ausschweifenden Festtage über Weihnachten, mein mangelnder Drang, draußen in der Kälte zu walken und letztendlich die Wechseljahre, die sich nun mit Ende vierzig, endgültig bei mir bemerkbar machen.

»Meinst du, dass ich auch eine Diät machen sollt?«, frage ich Toni einfach mal so und hoffe, es klingt so beiläufig, wie ich es beabsichtigt habe.

Mein Mann schaut mit seiner gerunzelten hohen Stirn, die graumelierte Geheimratsecken zieren, zu mir herüber. »Hab ich was verpasst?«

»Jetzt tu nicht so!«, mahne ich ihn. »Du hast doch bestimmt bemerkt, dass ich zugenommen hab.«

Seinem gleichgültigen Schulterzucken folgt ein: »Na, und?«

»Na, und?«, wiederhole ich empört und setze mich auf. »Du findest also, dass ich dicker geworden bin?«

Toni seufzt, dreht sich nun ganz zu mir her und sieht mich eindringlich mit seinen Mokkaaugen an. »Maria …« Bei meinem richtigen Vornamen nennt er mich nur, wenn er es ernst meint. »… du hast dir doch um dein Gewicht noch nie was geschissen! Darum lieb ich dich! Warum dann jetzt auf einmal?«

Jetzt hat er mich. Ja, warum eigentlich jetzt auf einmal? Damit nimmt er mir den Wind aus den Segeln.

Ich lasse mich wieder zurückfallen, zucke dabei mit den Schultern und bedauere: »Die Hormone!«

Er beugt sich herüber zu mir und gibt mir ein Bussi. »Lass dir von den blöden Scheißern bloß nix einreden!« Dann klopft er gegen meine Stirn und flüstert in mein Ohr: »Hey, ihr da drin! Lasst meine Mary in Ruhe mit euren Selbstzweifeln, sonst kriegt ihr es mit mir zu tun!«

Das bringt mich zum Lachen. Ich lege meine Arme um ihn und halte ihn fest. »Ich lieb dich, du Hormonflüsterer!«

Zu einem ausgedehnten Kuss kommen wir nicht, weil uns die Bayernhymne unterbricht. Die laute, original bayrische Blechmusik tönt aus dem Haus zu uns auf die Terrasse. Ich seufze.

Toni drückt mir einen hastigen Kuss auf die Lippen und mahnt: »Du solltest besser hingehen, vielleicht ist es dienstlich!«

Da spricht der pflichtbewusste Hauptkommissar aus ihm, der auch in seiner Freizeit immer und überall erreichbar ist.

Ich seufze noch einmal und erhebe mich dann doch. Der Opa steht auf dem Display!

Sofort schrillen meine Alarmglocken! Immerhin hat er schon zwei Herzinfarkte hinter sich und jedes Mal bin ich fast gestorben vor lauter Angst um ihn. Außerdem benutzt er sein Rentnerhandy mit extragroßen Tasten fast nie, weil er halt auch ein Technikverweigerer ist, darum muss es sich um einen Notfall handeln!

Als ich drangehe, höre ich nur aufgeregtes Gemurmel.

»Opa?«, schreie ich ins Handy. »Hörst du mich?«

»Maria?«

»Ja, ich bins! – Was ist denn los, Kruzinesn?«

Seine Stimme klingt beunruhigt. »Die Rita und ich haben einen Mann in der Kirch gefunden!«

»Dürfen Männer nicht mehr in die Kirch gehen?«, scherze ich vor Erleichterung, denn offenbar geht es ihm gut.

»Ach, geh!«, schimpft er. »Der Mann ist schwer verletzt. Er liegt am Boden direkt vorm Hauptaltar und blutet wie ein Schwein.«

»Ich komm!«, erkläre ich mich sofort und erschrocken bereit.

Ich renne auf die Terrasse und informiere Toni kurz. Der springt ebenfalls alarmiert auf, wir lassen alles stehen und liegen und laufen auf der Dorfstraße, die jetzt um diese abendliche Zeit und nach dem Gewitter leer und verwaist ist und vom Regen dampft, ungefähr fünfzig Meter bis zum Friedhof. Mitten in ihm steht unsere kleine Kirche, die dem Heiligen Martin geweiht ist. Von der alten, holzmassiven und zweiflügligen Kirchentür steht eine Seite offen. Wir treten ein, nicht ohne uns ganz selbstverständlich und automatisch mit Weihwasser aus den in die Außenwand eingelassenen Kupferschälchen neben dem Eingang zu bekreuzigen. Wir sind Christen, denen die Glaubensrituale schon seit Kindheitstagen in Fleisch und Blut übergegangen sind, wenn Toni auch damals beim Missbrauchsskandal der Regensburger Domspatzen aus der Kirche ausgetreten ist.

Der Opa und Rita stehen hinter dem Gabentisch vor dem Hauptaltar über eine liegende Gestalt gebeugt und reden aufgeregt durcheinander. Als sie uns bemerken, sind sie sichtlich erleichtert.

»Maria! Gott sei Dank kommst du endlich!«, begrüßt mich mein Schwiegervater, dessen faltiges Gesicht samt seiner fast haarlosen Glatze vor lauter Aufregung puterrot angelaufen ist. Ich drücke beruhigend seinen Arm.

Fassungslos starren wir alle auf den jungen Mann, der seitlich auf den beiden Stufen des Holzpodests vor dem Hauptaltar liegt. Eine Blutlache neben seinem Oberkörper hebt sich dunkelrot auf den alten Holzdielen hervor. Toni kniet sich neben ihn und dreht den leblosen Unbekannten vorsichtig auf den Rücken. Dabei kippt sein Kopf nach hinten. Erst jetzt können wir sein Gesicht genau sehen. Ein sehr hübsches, ovales Gesicht mit einem Dreitagebart, einer schmalen, langen Nase und einem leicht olivfarbenen Teint. Rein eindrucksmäßig südeuropäischer Herkunft. Sein voller Mund steht halb offen und seine gepflegten, ebenmäßigen Zähne sind zu sehen. Das will irgendwie so gar nicht zu seinem Äußeren passen. Er trägt schäbige Kleidung wie ein kariertes, aufgeknöpftes Hemd mit einem ausgewaschenen, blauen T-Shirt darunter, das sich auf seiner Brust mit seinem Blut vollgesogen hat. Deutlich zu erkennen ist auch ein ausgefranstes, längliches Loch im Stoff, das wohl von einer Stichverletzung herrührt. Ich schätze den mir völlig Unbekannten auf Mitte zwanzig, also noch viel zu jung zum Sterben.

Toni überprüft seinen Puls an der Halsschlagader.

»Schwacher Herzschlag. – Ich ruf den Notarzt!«

Er zückt sein Handy aus seiner Trainingsjacke und entfernt sich zum Telefonieren ins Kirchenschiff.

»Grad war er noch mal bei sich und hat deinen Namen gesagt, Maria!«, erklärt der Opa geschockt.

An dieser Stelle muss ich dazu erklären, dass mich eigentlich jeder Mary nennt, weil dieser englischsprachige Spitzname mir aus meiner Jugend geblieben ist, obwohl ich eigentlich Maria heiße, wie tausend, ach was sag ich, hunderttausende anderer Frauen in Bayern halt auch. Nur der Opa nennt mich beim Original, weil er alles Fremdartige verschmäht.

»Ich kenne ihn aber nicht«, beteuere ich, als er und die Rita mich fragend anschauen.

»Ja, und er hat noch was gesagt«, fügt sie aufgeregt hinzu und streicht sich mit zittrigen Fingern ein paar Strähnen ihres grauen Haares hinters Ohr. »Kirchenasyl!«

»Kirchenasyl?«, wiederhole ich verwundert.

»Ja, Kirchenasyl!«

»Gibts das denn überhaupt noch in der heutigen Zeit, wo jeder zu uns rein und raus darf, wie er will?«, fragt der Opa und man hört deutlich heraus, wie er diese Art und Weise unserer Außenpolitik missbilligt.

»Aber er ist doch kein Ausländer, oder?«, hakt Rita nach und beäugt sein Gesicht genauer. »Ausschauen tut er schon ein bisserl so …«, meint der Opa, den Schwerverletzten skeptisch musternd.

»Das ist doch vollkommen wurscht!«, mahne ich ihn.

Toni kommt zurück. »In zehn Minuten sind sie da!«

»Können wir denn gar nix tun bis der Notarzt kommt?«, regt sich Rita auf und faltet die Hände betend zusammen.

»Er hat schon ziemlich viel Blut verloren«, ist Toni besorgt, während er den Schwerverletzten vorsichtig durchsucht, findet aber weder in den Taschen seiner verschlissenen Jeans, noch in den Brusttaschen des Hemdes einen Geldbeutel oder ein Handy. Dann untersucht er die Wunde auf der Brust genauer.

»Er ist erstochen worden. – Ein Messer mit einer ziemlich breiten Klinge.«

Plötzlich reißt der Unbekannte die Augen auf und stöhnt. Er hebt angestrengt den Kopf und will was sagen, hat aber kaum noch Kraft. Er röchelt und spuckt Blut.

Rita schmiegt sich erschrocken an den Opa, der sie, als müsste er sie vor dem Fremden am Boden beschützen, in seine Arme nimmt und diese Situation direkt zu genießen scheint, der oide Macho.

Ich gehe in die Hocke und beuge mich zum Kopf des Schwerverletzten hinunter, damit ich verstehen kann, was er sagt. Seine Augen fixieren mich und mir läuft ein Schauer über den Rücken. Ihre Iriden sind so leuchtend hellblau wie man das Meer auf Karibikfotos immer gezeigt bekommt. Als könnte man direkt darin eintauchen. Sie haben etwas Magisches und Vereinnahmendes an sich. Ich fühle mich sofort in ihren Bann gezogen und von ihm angesprochen, als er wieder meinen Namen herauspresst: »Maria!«

Ich höre einen leichten Akzent heraus, kann ihn aber nicht einordnen.

»Ich bin da!«, sage ich automatisch und beruhigend.

Toni schaut mich irritiert an.

Seltsam, aber ich will dem Totgeweihten irgendwie das Gefühl geben, diese Maria wäre bei ihm, nach der er ruft. Er quält sich ein Lächeln von seinen blassen Lippen, zwischen denen Blut hervorsickert. Als er meinen Namen das zweite Mal spricht, klingt es erleichtert. »Maria …«

Doch dann bemerkt er die anderen Umstehenden.

»Kirchen… Kirchenasyl!«, bettelt er eindringlich.

Toni nickt. »Keine Sorge! Wir kümmern uns um Sie!«

Von weitem hören wir die Sirene. Bald werden die Ersthelfer da sein.

Der Unbekannte verliert wieder das Bewusstsein und ich befürchte, dass er das hier nicht überleben wird.

Hinter mir seufzt Rita mitleidend auf und der Opa nimmt sie noch fester in den Arm. »Ist er tot?«

Toni überprüft wieder den Puls. Er schüttelt den Kopf. »Ganz schwach!«

Wie benommen stehen und knien wir um den Verwundeten herum bis schließlich der Notarzt und die Sanitäter hereinstürmen. Wir treten beiseite und die drei Männer machen routiniert ihre Arbeit, während mein Mann die Ersthelfer über die Sachlage informiert.

Vor dem Altar im Mittelgang stehend, schauen wir ihnen zu. Vorsichtig heben sie ihn von den Stufen des Podests auf den alten Perserteppich direkt hinter dem Altartisch, um ihn besser behandeln zu können. Was wollte der Mann hier? In unserer Kirche? Mit dieser Stichwunde? Warum bittet er um Kirchenasyl und nicht einfach um Hilfe? Wer hat ihm das angetan? Tausend Fragen schwirren mir durch den Kopf, aus dem mir auch seine flehenden blauen Augen nicht gehen.

»Mary!«, kommt Toni auf mich zu und holt mich aus meinen Gedanken. »Bist du dir ganz sicher, dass du den Mann noch nie gesehen hast?«

Ich nicke. Solch blaue Augen wären mir mit Bestimmtheit im Gedächtnis geblieben.

»Ist er vielleicht ein Freund vom Quirin oder Lukas?«, will er mir auf die Sprünge helfen.

Ich schüttle den Kopf. Wobei ich gestehen muss, dass mir der Freundeskreis meiner beiden erwachsenen Söhne nicht mehr bekannt ist, seit sie in Regensburg wohnen. Zu ihren alten, heimischen Freunden zählt der junge Mann allerdings nicht, obwohl er im gleichen Alter wie sie sein dürfte.

»Ich glaub nicht, dass er wirklich mich gemeint hat mit dieser Maria«, überlege ich.

»Der arme Kerl!«, hat Rita Mitleid und presst bedauernd die Finger an den schmalen Mund.

Ich versuche, mich zu besinnen. Ich muss jetzt methodisch vorgehen. Darum wende ich mich an sie. Mit ihren 75 Jahren ist sie immer noch eine gepflegt daherkommende Dame mit erstaunlich wenig Falten um die wachsamen, grauen Augen. Ihnen entgeht nichts und darum ist sie auch eine wichtige Zeugin.

»Wann sperrst du die Kirch auf, Rita?«, beginne ich also.

»Jeden Tag so um achte herum.«

»Und zu?«

»Auch um achte – abends«, antwortet mir der Opa eifrig, der sie immer begleitet.

Ich schaue auf meine Armbanduhr. Es ist halb neun.

»Und euch ist nix Besonderes aufgefallen, wie ihr heut zum Zusperren hergekommen seid?«, frage ich sie weiter.

Sie schütteln beide ihre Köpfe.

»Ich hab die Pfingstrosen, die ich aus meinen Garten mitgebracht hab, in der Sakristei mit frischem Wasser in die Vase getan und wollt sie auf den Altar stellen, als ich fast über den Mann da gestolpert bin!«, erklärt die neue Mesnerin weinerlich weiter, die auch für den Blumenschmuck verantwortlich ist. Sie deutet auf die zerbrochene Vase, die Wasserlache und die zerstreuten Pfingstrosen auf dem Steinboden vor der Tür zur Sakristei. »Ich bin zu Tode erschrocken und hab alles fallen lassen!« Sie schluchzt auf und der Opa drückt sie wieder an sich.

»Genau, so wars! – Ich hab geglaubt, der Rita wär eine Kirchenmaus über den Weg gelaufen, weil sie so geschrien hat«, pflichtet er ihr bei, kann sich aber ein Schmunzeln nicht verdrücken.

Dafür kriegt er einen missbilligenden Blick von seiner Angebeteten zugeworfen. Doch er bügelt seinen Fehler sofort wieder aus und zieht sie stützend zur vordersten Sitzbank. »Hier setzen wir uns jetzt hin. Du kannst dich ja von dem Schock kaum noch auf den Beinen halten, meine Liebe!«

Ich seufze über die übertriebene Sorge meines Schwiegervaters. Aber wenn man verliebt ist, dann macht man sich halt zum Affen, auch wenn er noch so alt ist!

Ich schaue mich, genau wie Toni, nachdenklich um. Irgendwann heute kam dieser unbekannte, junge Mann also hier herein. War er zu dem Zeitpunkt schon so schwer verletzt? Für mich wahrscheinlich, denn ich glaube nicht, dass der Täter hier auf ihn gewartet hat. Freilich nehme ich als Christin an, dass niemand so skrupel- und ehrfurchtslos wäre und in diesen heiligen Hallen einen Menschen umbringen würde. Ich gehe ans andere Ende der Kirche zum zweiflügligen Tor, durch die er die Kirche betreten haben muss, wie auch wir vor ein paar Minuten. Tatsächlich entdecke ich auf meinem Weg den Mittelgang entlang Blutspuren an den geschnitzten Enden der Sitzbänke, wo er sich wohl mit den blutigen Händen abgestützt hat. Blutstropfen auf dem alten Kalksteinboden zeugen ebenfalls von seinem Weg. Ich folge ihnen wieder zurück zum Altar, während mich Toni dabei beobachtet. Auch an der Kante des Gabentisches entdecke ich blutverschmierte Fingerabdrücke, darum herum, genauso wie am Hauptaltar selbst bis hin zum Tabernakel.

Toni bückt sich und schaut sich einen Blutstropfen genauer an. »Ist noch nicht eingetrocknet.«

»Es ist also noch nicht so lang her, dass er hier hereingekommen ist«, überlege ich laut weiter.

»Das hier ist eindeutig nicht der Tatort«, schlussfolgert er dann auch.

Ich bin erleichtert. »Aber wo ist er hergekommen?«

Wir folgen den Blutspuren zurück zum Eingangstor hinaus auf den Friedhof. Doch im nassen Kies verlieren wir die Fährte. Der Gewitterschauer von vorhin hat jegliche Spuren weggewaschen. Am alten Friedhofstor auf der Südseite, vor dem der Notarztwagen und der Sanka stehen, haben sich inzwischen die ersten Schaulustigen eingefunden, aber sie trauen sich nicht auf den geweihten Acker.

»Ich ruf die Spusi und die Kollegen!«, bestimme ich und zücke mein Handy.

Nachdem ich das erledigt habe, kehren wir zurück in die Kirche, wo uns schon die Nothelfer mit ihrem Patienten, der inzwischen auf einer Rollliege liegt, im Mittelgang der Kirche entgegenkommen.

Aus dem Mund des reg- und bewusstlosen Schwerverletzten ragt nun ein Tubus zur Beatmung. Er ist an Kabel und Schläuche angeschlossen, die seinen schwachen Herzschlag aufzeichnen, und über die Infusionen in ihn hineinlaufen.

Der Notarzt Dr. Dollinger, den ich von einigen Polizeieinsätzen her schon kenne, liefert Toni und mir einen kurzen Bericht ab: »Tiefe Stichwunde, knapp am Herzen vorbei in die Lunge. Er hat viel Blut verloren. – Schaut nicht gut aus!«

»Kann ich noch schnell ein Foto von ihm machen, damit wir ihn identifizieren können?«, bittet der Toni.

Der Arzt nickt und geht einen Schritt zur Seite.

Mein Mann schießt mit dem Handy ein Foto von dem Unbekannten, während ich nachhake:

»Wie weit kann der sich mit so einer schweren Wunde geschleppt haben?«

Der Arzt zuckt mit den Schultern. »Kommt drauf an.«

Damit bin ich nicht zufrieden und schaue Dr. Dollinger auffordernd an. Die Sanitäter schieben den Schwerverletzten an uns vorbei hinaus aus der Kirche.

Er verdreht die Augen und wir folgen dem gehetzten Arzt auf den Friedhof. »Ihr Polizisten wollt immer alles so genau wissen.«

»Wir Polizisten müssen auch die Tat aufklären«, pflichtet mir Toni sarkastisch bei.

Der Notarzt seufzt und hält inne. »Er ist noch recht jung und kräftig gebaut. Er kann noch einen Kilometer gelaufen sein, oder aber auch nur hundert Meter. Schwer zu sagen. Auch das Gelände spielt eine Rolle und nicht zu vergessen ist dabei auch der psychische Aspekt.«

»Er hat um Kirchenasyl gebeten«, meint Toni nachdenklich. »Offensichtlich hat er sich hier in der Kirche Hilfe erwartet.«

»Kirchenasyl?«, wundert sich der Arzt, lacht spöttisch und geht weiter zum Rettungswagen. »Da wäre ihm an der nächstbesten Haustür aber sicherlich besser geholfen worden, als abends in einer leeren Kirche. Jedenfalls kann der junge Mann mit einem starken Willen noch ziemlich weit gekommen sein.«

»Das grenzt den Radius leider nicht ein«, bedauert Toni.

Ein Sanitäter ruft Dr. Dollinger aus dem Sanka-Heck zu: »Wir wären dann soweit!«

Der Notarzt fühlt sich sogleich gefordert. »Ich muss dann, Leut! Es soll ja schließlich kein Mordfall draus werden, oder?«

Natürlich wollen wir das nicht, aber ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung.

Der Opa und Rita, die uns zum Friedhofstor nachgedackelt sind, schauen mit Toni und mir dem davonfahrenden Krankenwagen und dem Notarzt-BMW hinterher, genau wie die etwa zehn Schaulustigen, die leise miteinander tuscheln und uns neugierig beäugen, als das Blaulicht um die Kurve gebogen ist. Ich ahne, dass dieser junge Schwerverletzte das Gesprächsthema hier im Ort sein wird. Denn hier bei uns in der Provinz passiert selten etwas so Dubioses und Rätselhaftes wie ein niedergestochener Wildfremder, der in einer Kirche um Asyl bittet.

»So Leut!« will ich die Gaffer verscheuchen. »Jetzt gibt es nix mehr zu sehen! Geht bitte heim!«

»Ist der junge Mann von der Empore runtergefallen?«, will die Achhammer Kathi, neben Rita und dem Opa eine der größten Ratschkathln im Dorf, wissen.

War ja klar, dass die sich nicht zufriedengibt. »Morgen werden wir einen Polizeibericht an die Presse rausgeben. Dann könnt ihr alles in der Zeitung nachlesen.«

»Du und deine Geheimnistuerei immer!«, beschwert sie sich prompt.

Mir entgeht nicht, wie sie mit dem Opa und Rita hinter mir Blicke wechseln. Mir schwant, dass die drei sich heute noch ausgiebig austauschen werden. Und genau mit so einem erwartungsvollen Schmunzeln zieht Kathi dann mit ihren Gaffer-Kollegen auf der Hauptstraße von dannen.

Aus ihrer Richtung kommt der Bär auf der Straße zum Friedhofstor daher geschnauft. Er trägt eine Trainingshose und ein verschwitztes T-Shirt samt Nordic-Walking-Stöcken und ist total außer Puste. Offenbar ist er grad sportlich unterwegs. Seine Diät-Managerin Karin hat ihn also unter Kontrolle und ihn aus dem Haus gescheucht, das am anderen Ende im Ortsteil Neuessing steht! Er ist daher schon über zwei Kilometer unterwegs!

Es ist ein Eierlauf für mich, in den Pausen in der PI meine Brotzeit ohne sein Beisein einzunehmen, denn er neidet es mir mit seinen hungrigen Blicken. Den Kollegen geht es da ähnlich. Auch hüte ich mich davor, ihn auf seine Diät anzusprechen, geschweige denn aufzuziehen. Das habe ich nur einmal getan, um einen Spaß zu machen, aber der ist nach hinten losgegangen und er war mir tagelang beleidigt. Das ist er nämlich auch: empfindlich, wenn er sich ungerecht behandelt oder missachtet fühlt.

»Was ist denn hier los?«, fragt er neugierig, als er schnaufend vor uns steht und sich auf seine Stöcke stützt.

Ich kläre ihn kurz auf.

»Zefix!«, ist sein missbilligender Kommentar. »Schon wieder ein Mord!«

»Noch ist er nicht tot!«, mahne ich.

»Aber so gut wie!«, kommentiert der Opa hinter mir. »Wenn der das überlebt, dann wohne ich ab jetzt in der Kirche.«

Rita gibt ihm einen Ellbogenrüffler. »Bei mir gehts dir doch nicht schlecht, oder?«

Der Opa schaut sie treuherzig an. »Freilich, meine Liebe! – Aber das ewige Leben blüht mir bei dir auch nicht.«

Toni und ich grinsen uns an. Es war von vornherein klar, dass es nicht leicht sein würde, wenn der Opa zu Rita in ihr kleines Häuschen zieht, denn alle zwei haben sie ihre Eigenheiten. Aber das ist eine andere G’schicht und noch ist die Verliebtheit groß …

»Brauchst du mich hier?«, hakt der Bär nach, richtet sich wieder fast normal atmend auf und wischt sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.

Aus der Ferne ist das Martinshorn der Kollegen zu hören.

Darum schüttle ich den Kopf. »Nein, so kann ich dich hier nicht brauchen! Lauf heim und geh duschen. Wir sehen uns morgen in der PI!«

»Versteh schon!«, tut er eingeschnappt. »Wenn der Toni da ist, dann bin ich überflüssig …«

Ich komme nicht mehr zu einem Beschwichtigungsversuch, denn er dreht sich um und rennt davon, seine Stöcke eifrig in den Asphalt rammend.

Der Koller und der Schubert treffen ein und parken ihr Dienstfahrzeug direkt vor dem Friedhofstor auf der Hauptstraße, die durch den ganzen langgezogenen Ortsteil Altessing führt.

»War das grad der Bär, der da davongerannt ist?«, will der Koller wissen, der aussteigt und dem sich entfernenden Bär nachschaut.

»Er ist zufällig vorbeigekommen …«, tue ich gleichgültig ab, weil ich nicht will, dass sie Scherze über ihn machen.

Aber der Schubert grinst. »Ich hab nicht gewusst, dass er es mit dem Abnehmen so ernst nimmt.« »Schaden tuts ihm jedenfalls nicht«, kommentiert der Koller, bläst seine Backen auf und lacht schadenfroh.

»Können wir dann endlich zum Dienstlichen kommen, meine Herren!«, befehle ich barsch.

Trotz aller Achtung gegenüber meinen beiden dienstältesten Kollegen, die seit ihrer Ausbildung in der Polizeiinspektion Kelheim ihren Dienst tun, und das immerhin schon über fünfunddreißig Jahre, geht mir ihre Schadenfreude dem Bär gegenüber gegen den Strich. Inzwischen sind sie ja auch nicht mehr grad die Fittesten, so kurz vor der großen 60! Aber ich schätze sie als wertvolle Kollegen, wenn es ums Zuarbeiten, um Menschenkenntnis und den reichen Erfahrungsschatz jahrelanger Polizeiarbeit geht.

Der Schubert setzt übertrieben dienstbeflissen seine dunkelblaue Polizeimütze auf und steht stramm. »Zu Befehl, Frau Kommissarin!«

Ich seufze und frage mich, woher ich diese Wertschätzung ihnen gegenüber eigentlich habe, weil sie so gar keinen Respekt vor mir und meinem Amt haben. »Sperrt hier großräumig ab. Niemand darf den Friedhof und die Zubringerwege mehr betreten. Die Spusi muss sie nach Blutspuren absuchen.«

»Das schaffen wir aber nicht zu zweit«, motzt der Schubert.

»Dann holt euch Verstärkung!«

Während der Koller zum Auto zurückgeht und über Funk die Kollegen herbeiruft, trudeln auch die Kriminaltechniker der Spurensicherung mit ihrem weißen Kleinbus ein. Klaus und Ludwig, die hier für unser Gebiet zuständig sind, kenne ich, statt mit Nach- oder Spitznamen, nur bei ihren Vornamen.

Toni und ich weisen auch sie ein.

»Euer Opfer lebt also noch?«, hinterfragt der blond gelockte, schlaksige Klaus.

Wir nicken.

»Ihr wisst schon, dass wir eigentlich nur kommen, wenns eine Leich gibt«, motzt Ludwig und zieht sich die Kapuze seines Schutzanzuges über den großen Schädel mit der Halbglatze und dem brauen Vollbart.

Toni stemmt ungeduldig die Arme in die Hüften. »Es hat ein Gewaltdelikt in einer Kirche gegeben. Was glaubt ihr, was das für Wellen schlagen wird. Da müssen wir akribisch vorgehen, egal ob mit oder ohne Leich!«

Ludwig verdreht die Augen. »Seit wann hast du denn hier was zu sagen?«

Mein Mann schaut mich genervt und zugleich auffordernd an, was mich in Zugzwang bringt.

»Was soll der Schmarrn mit Zuständigkeiten jetzt, bitteschön?«, frage ich darum in die Runde. »Jeder macht seine Arbeit und fertig!«

Ich will mich nicht auf eine weitere Diskussion einlassen und gehe gefolgt von Toni, dem es wohl genauso geht, zurück in die Kirche.

Vor dem Altar bleiben wir stehen. Natürlich haben die Ersthelfer ein Chaos hinterlassen, wie üblich. Dort wo der Schwerverletzte gelegen hat, verteilen sich darum herum Verpackungsmaterial und benutztes medizinisches Werkzeug.

»Braucht ihr die Rita und mich noch?«, fragt der Opa plötzlich aus dem Hintergrund.

Wie unsere Schatten sind sie uns wieder unbemerkt hinterhergeschlichen.

Ich drehe mich zu ihnen um. »Nein, geht nur heim und verdaut den Schock! Eure Zeugenaussagen nehme ich dann morgen in der PI zu Protokoll.«

»Heim!«, spottet der Opa. »Nach so einer Tragödie geht man doch nicht heim!«

Rita stimmt ihm eifrig nickend zu.

Toni stöhnt, und ich runzle die Stirn.

Mit erhobenem Zeigefinger baue ich mich vor den beiden auf. »Untersteht euch und erzählt alles der Achhammerin!«

»Nur, wenn man über das Erlebte spricht, kann man es verarbeiten«, tut der Opa geschäftig. »Das müsstest du als Polizistin doch auch wissen, oder nicht?«

Toni kann sich einen Grinser nicht verdrücken und ich begreife wieder einmal, dass jede Intervention meinerseits eigentlich sinnlos ist.

»Schleichts euch!«, befehle ich grantig und das tun die zwei dann auch wie auf Kommando.

»Ich pass schon auf, dass er sich nicht wieder so reinsteigert!«, ruft mir Rita noch über die Schulter zu, weil sie seine Herzprobleme ja auch kennt.

Zugegeben, mein Schwiegervater fehlt mir seit seinem Auszug schon irgendwie, aber bei ihr weiß ich ihn in guten Händen und unter stetiger Kontrolle, damit er seine Herztabletten nimmt und nicht zu viel Alkohol trinkt. Und mittlerweile kümmert sie sich ja auch noch um seine gesunde Ernährung. Ich bin gespannt, wie lange Opas Verliebtheit noch größer ist als das Manko, unter ihrer Fuchtel zu stehen.

»Schönes Paar, die zwei!«, kommentiert Toni voller Ironie, während die Spurensicherer den Tatort betreten.

»So ein Saustall!«, hören wir dann den Klaus schimpfen, als er den Altarraum mit einem Blick inspiziert. Sein rundes Gesicht kommt wegen des weißen Ganzkörperanzugs noch röter und grantiger hervor, unter dessen Kapuze er auch seine blonden Locken verschwinden hat lassen. Er lässt seinen Metallkoffer demonstrativ auf den Boden fallen, dass es nur so scheppert. »Wie sollen wir da noch verwertbare Spuren sicherstellen?«

»An den Kirchenbänken und auf dem Steinboden sind auch noch Blutspuren«, mache ich sie aufmerksam. »Nehmt davon bitte Proben, damit wir sicher sein können, dass sie auch vom Opfer sind.«

Klaus wirft mir einen genervten Blick zu. »Ich mach das hier nicht zum ersten Mal, Mary!«

»Und es wäre auch wichtig, wenn ihr rund um den Friedhof nach möglichen Blutspuren sucht, weil wir vermuten, dass die Tat nicht hier drin passiert ist«, fügt Toni hinzu.

»Schon klar!«, motzt der untersetzte Ludwig, dass sein brauner Vollbart wackelt. »Und den Täter servieren wir euch dann morgen zum Frühstück!«

Das Gitarrensolo von Smoke on the Water unterbricht uns und hallt durch das Kirchenschiff. Es ist Tonis Klingelton. Er zückt sein Handy und nimmt das Gespräch an, während ich den blutverschmierten Perserteppich anstarre und eine Erscheinung von dem jungen daliegenden Burschen habe, wie er die blauen Augen aufreißt und meinen Namen wispert.

»Der Unbekannte ist identifiziert, Mary! Er ist in unserer Straftäterdatei«, reißt mich Toni aus meinen Gedanken.

»Das ging aber schnell!«, staune ich.

»Ich hab das Bild von dem Unbekannten an einen Kollegen ins Präsidium nach Regensburg geschickt. Er hat die biometrischen Daten des Gesichts durch den Computer laufen lassen und Bingo!«

»Und? – Wie heißt er?«, zeige ich mich unbeeindruckt, denn das hätte Jo, mein Computer- und Internetspeziallist in der PI in Kelheim, sicher auch gekonnt.

»Tomislav Jovanovic«, klärt er mich auf und hält mir das Foto des Genannten aus unserer Straftäterdatei vor die Linse. Gesund und unverletzt schaut der junge Kerl noch besser aus!

»Und weiter?«, bohre ich, weil mein Mann mich absichtlich schmoren lässt.

»Geboren 1995 in Sarajevo. Verlor seinen Vater in den Wirren des Balkankrieges und kam mit seiner Mutter und seiner Schwester 1996 nach Deutschland, genauer gesagt Regensburg. Typisch kleinkrimineller Lebenslauf. Mehrere Festnahmen wegen Handtaschenklau, kleinerer Diebstähle, Einbrüche und so weiter. Ein paar Monate Jugendarrest. Dann ist er nach einem dilettantischen Banküberfall mit zwei seiner Kumpels verhaftet worden, fünf Jahre in Straubing gesessen und wegen guter Führung vor vier Monaten rausgekommen. Seitdem ist er wie vom Erdboden verschluckt …«

»Grüß Gott, beisammen!«, werden wir von einer besorgt und spitz klingenden Stimme unterbrochen. Ich kenne sie nur allzu gut, denn sie gehört zu unserm Pfarrer Siegfried Fischer. Eilig kommt der kleine untersetzte Mann im grauen Anzug auf dem Mittelgang auf uns zu, wo Ludwig inzwischen Nummernkärtchen an jedem Blutstropfen auf dem Boden aufstellt. »Was, in Gottes Namen, ist denn hier geschehen? – Die Rita hat mich angerufen und …«

Bestürzt schaut er sich um, als er beim Altar angelangt ist, und schlägt die Hände vor den Mund. Wieder einmal fällt mir auf, dass er einem Igel doch sehr ähnlich schaut mit seinen grauen gestiftelten Haaren und der spitzen Nase. Außerdem blitzen seine kleinen Äuglein hinter dicken Brillengläsern hervor. Ich kenne Pfarrer Fischer schon ewig. Er hat mich und meinen ersten Mann getraut und meine beiden Söhne waren bei ihm Ministranten. In der heutigen Zeit gibt es leider wenig Geistliche, die ihre Schäfchen noch für den christlichen Glauben begeistern können, aber Fischer ist ganz bestimmt einer von diesen Wenigen, obwohl er schon kurz vor der Rente stehen dürfte. Ich mag ihn und er wird nicht nur von mir in unserer Pfarrgemeinde geschätzt. Darum versuche ich ihm auch möglichst schonend beizubringen, was hier vorgefallen ist.

Trotzdem stockt ihm der Atem und er bekreuzigt sich mehrmals mit entsetztem, flehendem Blick in Richtung Kruzifix, das hoch über dem Gabentisch hängt. »Um Gottes, Himmels Willen!«

»Kennen Sie sich zufällig aus, wie das in Ihrem Verein mit dem Kirchenasyl ist?«, will Toni ziemlich undiplomatisch wissen.

»Kirchenasyl?«, fragt der Pfarrer verwirrt.

»Das Opfer hat darum gebeten«, erkläre ich.

Der Geistliche versucht, sich zu besinnen und zwinkert dabei mit seinen kleinen Augen. »Lassen Sie mich kurz nachdenken! – Um 400 erteilte Kaiser Honorius den Kirchen das Asylrecht. In einer frühmittelalterlichen Rechtssammlung, dem Lex Alamannorum, wurde es das erste Mal niedergeschrieben …«

»Eine kurze Zusammenfassung!«, unterbricht ihn Toni ungeduldig.

Dafür kriegt er von mir einen Rempler. »Erzählen Sie nur weiter, Herr Pfarrer!«

Mein Mann verdreht die Augen.

»Im 14. Jahrhundert verfiel das Kirchenasyl immer mehr bis es im Dodex luris Canonici 1917 heißt: Ecclesia iure asyli gaudet i tu ut ei …«

»Auf Deutsch, bittschön!«, wird der Geistliche schon wieder von Toni abgewürgt.

»Die Kirche genießt Asylrecht, sodass Angeklagte, die bei ihr Zuflucht suchen würden, nicht ohne Zustimmung des Ordinarius, oder wenigstens des Kirchenrektors, aus ihr herausgezerrt werden dürfen, wenn es nicht der Notwendigkeit bedarf.«

»Aha!«, meint Toni gelangweilt.

Aber das stört den Pfarrer überhaupt nicht, weil er grad so richtig in Fahrt ist, um uns sein großes Wissen mitzuteilen. »Aber im Codex Iuris Canonici von 1983 wurde das Kirchenasyl nicht mehr aufgenommen, was aber nicht heißt, dass die Kirche im Allgemeinen Schutzsuchenden keine Zuflucht gewähren darf, denn Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft gehören ja schließlich zu unseren Doktrinen.«

»Ja, ja! Diese Nächstenliebe kenne ich schon«, spielt Toni auf die Missbrauchsskandale der jüngsten Kirchengeschichte an.

Aber davon lässt sich Fischer nicht bremsen, denn er berichtet weiter: »In den Neunzigern wurde die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, kurz BAG, gegründet. Sie hat sich dem Schutz von Betroffenen vor staatlichem Zugriff verpflichtet und soll auf Mängel in einzelnen Asylverfahren oder das Asylrecht hinweisen.«

»Dann ist unser Tomislav Jovanovic also ein schlaues Bürscherl«, stellt Toni fest.

Ich schaue ihn neugierig an. »Warum?«

»Weil seine Aufenthaltsgenehmigung aufgrund seiner Straffälligkeit überprüft wird. Ihm droht die Ausweisung in seine ehemalige Heimat Bosnien.«

»Aber warum kommt er dann ausgerechnet hierher in unsere Kirch?«, bedenke ich irritiert. »Hier kann er weder wohnen, noch ärztlich versorgt werden.«

Toni zuckt mit den Schultern und grinst. »Vielleicht kennt er ja unseren lieben Herrn Pfarrer. Vielleicht war er mal sein Ministrant?«

Mein eisiger Blick soll ihn mahnen, weil er so respektlos ist. Aber der Geistliche bemerkt seine Ironie nicht.

Ich versuche sachlich zu bleiben. »Dann zeig Herrn Fischer doch bitte das Bild von dem Unbekannten!«

»Er ist uns nicht mehr unbekannt, Mary!«, erinnert mich Toni und zückt wieder sein Handy. »Tomislav Jovanovic heißt er.« Fast triumphierend hält er den Handybildschirm vor Pfarrer Fischers kleine Spitznase. »Kennen Sie diesen Mann?«

Wieder blinzelt er mit den Augen und schaut das Foto aufmerksam an. Aber er schüttelt den Kopf.

»Er hat nach einer Maria verlangt. Sie können sich nicht zufällig vorstellen, Herr Pfarrer, wen er damit gemeint haben könnte?«, erörtere ich ihm weiter.

Dessen Blick wandert zu der Marienstatue auf den linken Seitenaltar, die das Jesuskind auf dem Arm trägt, und die jetzt im Marienmonat Mai mit üppigen Hortensienblüten eingerahmt ist.

Toni lacht sarkastisch. »Die hat er sicher nicht gemeint!«

Dafür bekommt er wieder einen Rüffler von mir, sodass er seufzt. »Gut, das bringt uns nicht weiter. Dann machen wir eben Feierabend für heute! – Oder habt ihr noch was, Jungs?«, wendet er sich an die Spurensicherer um uns herum, die fleißig ihrer Arbeit nachgehen.

»Bericht folgt morgen, wie immer!«, antwortet Klaus monoton, der fotografierend auf dem Perser kniet.

»Alles klar! – Danke, Jungs, und gute Nacht!«, verabschiedet sich mein Mann dann doch sehr schnell.

Zielstrebig marschiert er hinaus. Ich schüttele dem immer noch völlig verdatterten Pfarrer die Hand, beteuere, dass wir in der Sache in Kontakt bleiben und folge Toni hinaus.

Am Friedhofstor hole ich ihn ein. »Ein bisserl freundlicher hättest du schon zu unserem Pfarrer sein können! Er kann nix dafür, was in der Katholischen Kirche alles schiefläuft.«

Toni lacht abfällig. »Ach, du meinst, er hat sich nicht an seinen Ministranten vergriffen, wie zum Beispiel deinen Jungs?«

»Nein, der Pfarrer Fischer würd sowas niemals tun!«, bin ich überzeugt.

Seit in der Katholische Kirche immer wieder neue Missbrauchsskandale aufkommen, ist Toni wütend und anklagend, denn er hatte von Kollegen im Regensburger Präsidium, seinem Arbeitsplatz, im Fall der weltbekannten, musikalischen Eliteschule der Domspatzen, mitbekommen, was dabei vor sich gegangen war. Seine Konsequenz war, dass er aus diesem Verein, wie er die katholische Kirche seitdem abfällig nennt, ausgetreten war. Hier im tiefsten gläubigen Bayern ist das fast ein Stigma, und ich bin dabeigeblieben, nicht ohne zweifelnd und kritisch zu sein. Aber man kann eben nicht alle Seelsorger, Erzieher oder Mitarbeiter der Kirche über einen Kamm scheren. Ganz bestimmt nicht unseren Pfarrer!

Toni bleibt stehen und schaut mich spöttisch an. »Wennst meinst!«

Diese Diskussion, in der wir nicht uneingeschränkt gleicher Meinung waren, hatten wir schon lange hinter uns gelassen und heute will ich ganz bestimmt nicht wieder damit anfangen. Ob Buddha, Allah, Gott, Jehova oder wie sie alle heißen, im Prinzip gehts doch immer um das Gleiche: Halte dich an die Spielregeln und tu niemandem was zu leide, dann kommst du ins Nirwana, in den Himmel, wirst am jüngsten Tag von einem Raumschiff abgeholt oder im schlimmsten Fall als Kuh oder Regenwurm wiedergeboren. Das sind freilich nur einige Auszüge aus Glaubensrichtungen, die wir sündigen Menschen uns zurechtgelegt haben. Wer keinen Glauben hat, der kann auch nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und darum bin ich gläubige Christin, wie in der tiefsten, bayerischen Provinz halt so üblich. Allerdings muss ich dazusagen, dass das Christentum für mich die beste Wahl ist, denn nach dessen Grundsätzen kann ich ganz gut leben.

Besänftigend halte ich ihn am Arm fest. »Wir sollten unsere persönlichen Überzeugungen und Gefühle da raushalten, Toni!«

Das bringt ihn zur Raison, er bleibt stehen und atmet tief durch. »Da hast du schon Recht, aber manchmal kotzt mich diese Scheinheiligkeit und diese biedere Frömmigkeit so was von an.«

»Gib unserem Pfarrer nicht die Schuld dafür!«

Er schaut mich einsichtig an und deutet dann in Richtung Kirche. »Aber was der Fischer uns da vorgebetet hat von wegen Kirchenasyl, war doch leeres Gewäsch, das musst du doch zugeben! Da kam nix rüber! Genau wie in den Predigten. Und da wundern die sich, warum ihnen die Gläubigen davonrennen.«

»Pfarrer Fischer hält wunderbare Predigten, aber das kannst du als Nicht-Kirchgänger natürlich nicht wissen. Und da du in diesem Fall gar nicht zuständig bist, werde ich mich wohl mit dem Kirchenasyl befassen und recherchieren müssen, und nicht du«, stelle ich entschieden fest.

Er verdreht mit gerunzelter Stirn die Augen und geht weiter.

Kapitel 2

Am nächsten Morgen komme ich schon früh in die PI in der Bahnhofsstraße in Kelheim, die früher einmal das Bahnhofsgebäude gewesen ist. Heute residiert in dem renovierten und mit einem Anbau erweiterten Gebäude die Polizei, weil die Bahnstrecke Ende der 90er stillgelegt worden war und somit der Bahnhof ausgedient hatte. Außerhalb des Stadtkerns auf der Südseite der Donau gelegen, sind wir ein bisserl ab vom Schuss, haben aber trotzdem alles gut im Griff.

Ich habe die vergangene Nacht schlecht geschlafen und bin mit Toni aufgestanden, der normalerweise lange vor mir aus dem Haus geht. Immer wieder sehe ich die flehenden, hellblauen Augen unseres Opfers vor mir und hundert Fragen schwirren mir durch den Kopf. Dieser Fall scheint viel mit der Kirche zu tun zu haben. Diese Tatsache hat mich wohl dazu gebracht, für den Schwerverletzten zu beten. Ich hoffe und will, dass der junge Mann überlebt, damit ich mit seiner Hilfe alles aufklären kann. Allerdings werde ich sogleich enttäuscht.

»Euer Kirchenopfer ist tot. Ein Arzt aus der Uniklinik in Regensburg hat uns darüber informiert. Er ist ihnen bei der Notoperation unter den Händen weggestorben. Sie konnten nix mehr machen«, erklärt mir der Koller, der mir jeden Morgen eine Bestandsaufnahme am Empfang unserer PI gibt.

»Kruzinesn!«, fluche ich laut und haue mit der flachen Hand ungehalten auf die Theke.

Alle Kollegen in dem Großraumbüro schauen von ihrer Arbeit auf.

»Und die Presse hat auch schon Lunte gerochen«, fügt der Obeth hinzu, der für die Öffentlichkeitsarbeit in unserer PI zuständig ist.

Ich seufze und während ich gen Flur zu meinem Büro weitergehe, rufe ich über die Schulter: »Vorerst noch keine Infos rausgeben!«

Der Bär ist schon da. Heute wieder in seiner Arbeitsmontur, bestehend aus dunkelblauer Hose und hellblauem Hemd, das sich wie üblich über seine Wampe spannt. Er ist frisch rasiert und duftet nach herbem Deo. Offenbar ist er schon lange vor mir hier eingetrudelt, denn er winkt mir eifrig mit einer Akte, nachdem er mich brummig gegrüßt hat. »Ich hab die Akte von dem Bürscherl schon da.«

»Tomislav Jovanovic hat er geheißen!«, berichtige ich streng.

Ich mag nicht, wenn er unser Opfer so abfällig benennt. Mit Bürscherl betitelt der Bär nämlich alle Männer, die ihm in seinen Augen weder körperlich, geistig noch gesellschaftlich das Wasser reichen können. Und das sind einige!

»Du solltest froh sein, dass ich mich schon darum gekümmert hab, oder arbeitest du wieder mal lieber mit dem Toni zusammen?«, motzt der Bär grantig.

Toni und der Bär vertragen sich sonst eigentlich ganz gut. Es ist ja auch schon öfter vorgekommen, dass mich Toni ermittlungstechnisch unterstützt hat, und soweit ich mich erinnere, hat der Bär bisher nie ein Problem damit gehabt. Ich schiebe sein Missfallen also auf seine Diät, schnaufe tief durch und sage nix auf seine Frage.

Mit anklagendem Blick sitzt er mir groß und breit in seinem abgewetzten Bürosessel am Schreibtisch gegenüber und wirft mir schließlich die Akte herüber. »Da lies selbst!«

Er straft mich also damit, dass ich mich selbst in die Unterlagen einlesen muss und nicht, wie sonst üblich, alles von ihm berichtet bekomme. Meinetwegen! Betteln werde ich ganz bestimmt nicht, denn ich fühle mich schuldlos. Also vertiefe ich mich in die Papiere, ohne mich zu beschweren.

Wie ich ja schon von Toni weiß, war Tomislav Jovanovic erst sechsundzwanzig Jahre jung und kam mit seiner Mutter aus Bosnien zu uns, als er grad ein Jahr alt war. Ihm fehlte wohl die väterliche Hand seines im Krieg gefallenen Vaters, denn er schwänzte die Schule, bekam keine Lehrstelle nach seiner abgebrochenen Mittelschule und geriet an die falschen Freunde. Mit fünfzehn wurde er das erste Mal straffällig und aktenkundig, weil er einer Frau in der Fußgängerzone die Handtasche geklaut hatte. So steigerte sich seine kriminelle Karriere weiter über kleinere Diebstähle in Läden, Einbruch und Betrug bis hin zu dem Banküberfall, nach dem er mit zwei weiteren Kumpanen erwischt worden war. Die Beute, immerhin fünfundzwanzigtausend Euro, blieb allerdings verschwunden und die drei Räuber sagten auch nie aus, wo sie sie versteckt hatten. Jovanovic kam ein paar Monate früher raus, während seine Kollegen noch einige Zeit abzusitzen haben. Er hatte bei dem Überfall eigentlich nur Schmiere gestanden und das Fluchtauto gefahren. Wirklich schade um den hübschen Kerl!

Seufzend lasse ich die Akte sinken.

»Wie machen wir jetzt weiter?«, will der Bär wissen, der offensichtlich auf mein Kommando wartet.

»Zuerst einmal Schlachthaus!«

Er verdreht die Augen. »Die Leiche von dem ist doch noch nicht einmal kalt und bestimmt auch noch nicht dort.«

Für ihn ist die Rechtsmedizin in Regensburg, die wir intern passenderweise als Schlachthaus bezeichnen, ein Horror. Äußerlich ist der Bär zwar ein Mannsbild, aber innen drin einfach ein Weichei. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich da auch nicht gern rein gehe. Mir wird von den kühl gefliesten, hallenden Räumen, dem Geruch nach Tod und der Tatsache, dass dort Leichen auseinandergenommen werden, auch ganz flau im Magen. Aber ich kann es besser kontrollieren als der Bär, der hinterher immer ganz grün im Gesicht ist und den ganzen Tag nix mehr essen kann.

Ich kann mir grad noch eine spöttische Bemerkung zum Thema Appetitlosigkeit und Diät verdrücken. »Um dem Leichendoc noch ein bisserl Zeit für seine Obduktion zu geben, besuchen wir vorher die Mutter des Toten. Du hast doch bestimmt die Adresse schon ausfindig gemacht?«

Die Aussicht auf einen miesen Tag stimmt den Bär noch schlechter, als er es bei meiner Ankunft schon war. Todesbotschaften zu überbringen ist ihm nämlich ein noch größerer Gräuel als das Schlachthaus.

Wieder bekomme ich von ihm einen Zettel herübergeworfen. Darauf eine Adresse in Bad Abbach. Die Mutter unseres Opfers trägt den Vornamen Maria, genau wie offenbar seine Schwester, die mit ihr unter genannter Adresse wohnt.

»Gleich zwei Marias …«, säusle ich nachdenklich und berichte ihm ausführlich von den letzten Lebenszeichen unseres Opfers.

»Komisch, dass ein sterbendes, junges Bürscherl nach seiner Schwester oder seiner Mutter verlangt …«, hat er genauso nachdenklich kombiniert wie ich.

»Allerdings! Vor allem in einer Essinger Kirche, wo die beiden in Bad Abbach über zwanzig Kilometer entfernt wohnen.« Ich mache eine Pause und versuche ihn dann weiter an meinen Gedankengängen teilhaben zu lassen: »Wen würdest du in deiner letzten Stunde bei dir haben wollen?«

Ein bisserl pikiert schaut er mich an. »Die Karin, natürlich!«

»Eben, denjenigen Menschen, den man am meisten liebt«, bin ich zufrieden mit seiner Antwort.

»Du meinst, er hat ein Gspusi namens Maria in Essing gemeint?«

»Ist doch irgendwie logisch, außer er hat ein dermaßen enges Verhältnis zu seiner Schwester gehabt und seine Mutter beim Vornamen genannt, was ich beides nicht glaub«, schlussfolgere ich. »Aber das mit dem Kirchenasyl versteh ich immer noch nicht.«

»Ja, sehr komisch. – Gibts so was heut überhaupt noch?«

»Laut unsrem Pfarrer schon«, erinnere ich mich an die Erklärung von Pfarrer Fischer, die ich allerdings nicht wirklich verstanden habe. Ich stehe entschlossen auf. »Das bedeutet einen Haufen Arbeit!«

Von der Theke am Empfang koordiniere ich dann die Arbeitsaufteilung: »Koller, du machst mir eine Liste von allen in Essing gemeldeten Marias. – Obeth, du schreibst einen zusammenfassenden, kurzen Bericht für die Presse, damit die derweil zufrieden sind und Jo, du informierst dich darüber, wie das mit dem Kirchenasyl und unserer Gesetzgebung zusammenpasst!«

Die Kollegen schauen mich von ihren Arbeitsplätzen aus aufmerksam an.

»Ich fahre mit dem Bär ins Schlachthaus und besuche die Angehörigen unseres Opfers«, füge ich erklärend hinzu und winke meinem Partner zu, damit er mir hinaus folgt.

Seit ein paar Wochen haben wir ein neues Dienstfahrzeug: einen nigelnagelneuen BMW 3er Touring in Silber mit blauer Polizeikennzeichnung. Langsam erneuert sich unser Fuhrpark also. Man mag es kaum glauben, aber auch hier in der Provinz scheinen wir nicht ganz bei der polizeilichen Modernisierung vergessen zu werden. Dem Bär ist das neue Auto allerdings nicht sonderlich sympathisch. Kein Wunder, denn der alte Audi A4, den wir davor hatten, war so etwas wie sein zweites Wohnzimmer: auf den Rücksitzbänken stapelten sich leere Plastikflaschen und Brotzeitverpackungen, der Fahrersitz hatte sich inzwischen seinen Körperausmaßen angepasst und die Pflege war wegen des eh schon desolaten Zustandes des Fahrzeuges nicht notwendig. Das Cockpit des Neuen ist mit der aktuellsten Technik ausgestattet und der Bär, wie auch ich, sind trotz einer genauen Einführung durch einen Kollegen damit ein bisserl überfordert. Obwohl die Sitze ergonomisch geformt sind, fühlt sich der Bär nicht wohl darin, weil sie für sein breites Kreuz viel zu eng geschnitten sind, jammert er immer wieder. Ich passe hinein wie die Faust aufs Auge, enger dürften sie aber wirklich nicht sein. Trotzdem es aber ein neues, sauberes und edles Auto ist, hat der Bär seine alten Gewohnheiten nicht abgelegt und die Rücksitzbank beginnt, sich schon wieder in eine Müllhalde aus den Hinterlassenschaften seiner Brotzeiten zu verwandeln. Hier hat die Karin keine Gewalt über ihn und hier glaubt er wohl auch von mir unbemerkt seinen Gelüsten nachgehen zu können! Diät-Typ 3 sag ich nur. Derweil ist mir seine Fasterei vollkommen wurscht.

Wir steigen also ein und er startet per Knopfdruck den Motor ganz ohne Autoschlüssel, den man ruhig in der Hosentasche lassen kann. Daran haben wir uns zumindest schon gewöhnt.

»Schön fahren tut er sich schon«, meint der Bär zufrieden, während er den BMW mittels der Rückfahrkamera, dessen Aufnahmen auf dem großen Bildschirm in der Mittelkonsole erscheinen, gekonnt aus der Parklücke lenkt.

Das sagt er zu Beginn jeder Fahrt, so als wollte er sich das Auto damit selbst schönreden.

Und ich ignoriere es wie gewohnt, denn meine Gedanken sind ganz woanders.

»Weißt du, was ich nicht versteh?«, fange ich an, sie ihm mitzuteilen. »Warum hat sich der Jovanovic nach seiner Freilassung nicht einfach die versteckte Beute von dem Bankraub geholt und ist damit abgehauen? Stattdessen fristet er offenbar ein ärmliches Dasein ohne ein Heim, lässt sich abstechen und kommt in unsere Kirch, um um Kirchenasyl zu bitten! Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen.«

»Vielleicht weiß er nicht, wo das Geld versteckt ist.«

»Dann hätt er Sozialhilfe und Wohngeld beantragen und sich ein neues Leben aufbauen können! Im Haftbericht steht, dass er nur ein Mitläufer und einsichtig war.«

»Kann ja alles sein, aber er hat es eben nicht getan, wenn du dir das für das Bürscherl auch noch so sehr wünschst«, stellt der Bär fest, der inzwischen wohl mitgekriegt hat, dass mir das Schicksal unseres Opfers schon wieder viel zu nahe geht. »Nur weil er dich in eurer Kirche sterbend mit seinen blauen Augen angefleht hat, ist er kein Heiliger! Er war ein Krimineller!«

Ich überhöre seine Mahnung. »Das heißt also, wir müssen nachvollziehen, was er nach seiner Haftentlassung getan und mit wem er Kontakt gehabt hat.«

Der Bär stimmt mir nickend zu. »Ein Haufen Arbeit.«

»Sag ich doch!«, bestätige ich und bin voller Tatendrang. »Am besten wir fangen bei seiner Mutter an.«

»Wennst meinst …«, pflichtet er mir missmutig bei.

Kapitel 3

Die Jovanovics wohnen in Bad Abbach. Das liegt auf unserer Strecke nach Regensburg an der vielbefahrenen Bundesstraße 16. Wir finden das fünfstöckige, ziemlich heruntergekommene Wohnhaus und parken auf dem nur für Bewohner ausgewiesenen Parkplatz gegenüber.

Ich klingle auf dem Schild mit dem Namen Jovanovic und die Frau lässt uns ein, nachdem wir uns über die Sprechanlage vorgestellt haben. Wir steigen die Stufen bis in den fünften Stock hinauf. Das Treppenhaus ist dreckig und hätte dringend einen Anstrich und ein neues Geländer gebraucht, denn es wackelt verdächtig, als ich mich daran festhalte. Die Wohnung der Jovanovics liegt direkt unter dem Flachdach und sie wartet schon an der Wohnungstür auf uns.

Die Mutter unseres Opfers schaut verhärmt und alt aus. Sie trägt ein im Nacken gebundenes dunkelblaues Kopftuch, einen langen Faltenrock und eine geblümte, altmodische Bluse unter einer weinroten Kittelschürze und erinnert mich so an meine eigene Oma. Meiner Vermutung nach dürfte die Frau allerdings nicht älter als ich, also um die 50, sein.

Wir zeigen unsere Dienstausweise und stellen uns nochmal vor.

»Sind Sie Maria Jovanovic, die Mutter von Tomislav Jovanovic?«, hake ich nach.

Sie nickt. »Was hat er diesmal wieder angestellt?« Ihre Stimme klingt besorgt, aber auch resigniert. Der südosteuropäische Akzent ist deutlich zu hören.

»Dürfen wir drinnen mit Ihnen sprechen?«, bitte ich sie höflich, denn ich möchte eine Todesbotschaft nicht zwischen Tür und Angel überbringen.

Sie bittet uns herein. Die Wohnung ist spärlich mit offensichtlich billigen und alten Sperrholzmöbeln eingerichtet, ziemlich klein und eng, aber picobello sauber und ordentlich.

In der schmalen Küche bittet sie uns, an dem kleinen Esstisch Platz zu nehmen. Wir tun es und sie setzt sich gefasst auf den Stuhl uns gegenüber.

»Frau Jovanovic …«, ich zögere kurz und schnaufe tief durch. »Ihr Sohn ist letzte Nacht bei einer Notoperation in der Uniklinik gestorben. Es tut uns sehr leid.«

Zuerst starrt sie uns wie versteinert an, doch dann bekreuzigt sie sich mit dem Blick auf das große Kruzifix an der Wand über dem Kopf vom Bär gewandt und weint herzerweichend. Schneller als erwartet, fasst sie sich aber wieder, murmelt etwas in ihrer Muttersprache und faltet betend die Hände vor der bebenden Brust. Sie scheint sehr gläubig zu sein und ihren Sohn trotz seines Lebenswandels sehr geliebt zu haben.