9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

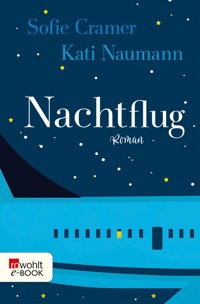

Manchmal braucht es einen Fremden, um sich selbst zu finden Für Jakob ist es ein Flug wie jeder andere. Für Ingrid der erste ihres Lebens. Die Mittfünfzigerin und der smarte Jurist sitzen zufällig nebeneinander auf dem Weg von Berlin nach New York. Zwischen den ungleichen Sitznachbarn entspinnt sich ein Gespräch über Sehnsüchte, falsche Entscheidungen und über das ganz große Glück. Denn Ingrid fliegt nach über drei Jahrzehnten endlich zur Liebe ihres Lebens. Jakob hingegen ist bereit, für seine Karriere alles zu opfern. Während die Maschine in Turbulenzen gerät, werden die Leben der beiden Weggefährten jedoch heftig durcheinander gewirbelt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Sofie Cramer • Kati Naumann

Nachtflug

Roman

Über dieses Buch

Manchmal braucht es einen Fremden, um sich selbst zu finden

Für Jakob ist es ein Flug wie jeder andere. Für Ingrid der erste ihres Lebens. Die Mittfünfzigerin und der smarte Jurist sitzen zufällig nebeneinander auf dem Weg von Berlin nach New York. Zwischen den ungleichen Sitznachbarn entspinnt sich ein Gespräch über Sehnsüchte, falsche Entscheidungen und über das ganz große Glück. Denn Ingrid fliegt nach über drei Jahrzehnten endlich zur Liebe ihres Lebens. Jakob hingegen ist bereit, für seine Karriere alles zu opfern. Während die Maschine in Turbulenzen gerät, werden die Leben der beiden Weggefährten jedoch heftig durcheinander gewirbelt …

Vita

Sofie Cramer, geboren 1974 in Soltau, ist Drehbuchautorin und entwickelt Film- und Fernsehstoffe. Seit ihrem Überraschungserfolg «SMS für dich» hat sie bereits mehrere Romane unter Pseudonym Sofie Cramer geschrieben. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Hamburg.

Kati Naumann, geboren 1963 in Leipzig, schreibt Romane, Drehbücher, Gedichte, Songtexte, Hörspielreihen und arbeitete an diversen Musik- und Kindersendungen für das Fernsehen mit. Sie lebt mit ihrer Familie in Leipzig und London.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2018

Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Covergestaltung FAVORITBUERO, München

Coverabbildung Umschlagabbildung: alazur/Shutterstock

ISBN 978-3-644-40345-1

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Unsere Träume können wir erst dann verwirklichen,

wenn wir uns entschließen, einmal daraus zu erwachen.

Josephine Baker

Ingrid 16:17 Uhr

«Mrs. Ingrid Meier, please proceed immediately to the baggage security check!»

Ich erstarrte mitten in der Bewegung. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder zwölf: Gerade war ich noch voller Vorfreude auf die Schulferien gewesen, und dann wurde ich beim Fahnenappell nach vorn gerufen. Einen Moment lang erwog ich, so zu tun, als hätte ich die Durchsage nicht verstanden.

«Frau Ingrid Meier, bitte begeben Sie sich umgehend zur Gepäcknachkontrolle!»

Es hatte keinen Sinn, amtlichen Aufforderungen nicht nachzukommen. Besonders dann nicht, wenn sie so nachdrücklich durch einen Lautsprecher verstärkt wurden. Hilflos drehte ich mich im Kreis. Wo musste ich hin? Was war überhaupt eine Gepäcknachkontrolle? Was wollte man dort von mir? Wie lange würde es dauern? In der Nacht hatte ich davon geträumt, den Flug zu verpassen. Vor lauter Angst hatte ich mich bereits vier Stunden vor Abflug zum Flughafen Berlin-Schönefeld bringen lassen.

Es gab Dinge, die man niemals nachholen konnte. Wenn man sie verpasste, waren sie für immer vorbei. Aber ich durfte diesen Flug auf keinen Fall verpassen. Und damit die einzige Chance, jemals nach Amerika zu kommen. Und die allerletzte Chance, Milan wiederzusehen.

Vielleicht machten sie bei mir nur eine Stichprobe? War ich zufällig ausgewählt worden? Ich beschloss nicht danach zu fragen. Wenn man wollte, dass etwas schnell vorüberging, tat man einfach, was verlangt wurde.

Vor mir standen ein Bundespolizist und eine Sicherheitsmitarbeiterin. Sie klopfte auf den Koffer.

«Ist das Ihr Gepäckstück?», fragte sie.

Ich starrte auf den grünen, unförmigen Koffer. Er war mir fremd, und ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Ich hatte ihn von meinem Schwager geliehen, der mich an diesem verregneten Novembertag zum Flughafen gefahren hatte, damit ich mit dem Ungetüm nicht umsteigen musste. Nie zuvor hatte ich einen Koffer diesen Ausmaßes benötigt. Das lag daran, dass ich noch niemals eine so lange Reise unternommen hatte. Genau genommen hatte ich überhaupt noch nie eine Reise mit dem Flugzeug unternommen.

«Also gehört Ihnen dieser Koffer nun oder nicht?»

Ich versuchte eine Antwort zu finden, die nicht gelogen war, aber die Untersuchung auch nicht in die Länge ziehen würde.

«Ich habe diesen Koffer aufgegeben, das stimmt», bestätigte ich vorsichtig.

Der Bundespolizist verglich meinen Namen mit dem Gepäckanhänger.

«Sie haben darin ein Nunchaku», stellte die Sicherheitsfrau fest.

Was meinte sie nur? Nunchaku klang nach einem Tier. Mir fiel der Pelzkragen an meinem Cape ein.

«Ist das verboten?», fragte ich verunsichert.

«Allerdings», bekam ich erklärt. «Bitte öffnen Sie den Koffer!»

Ich machte mich sicher noch mehr verdächtig, weil ich den Verschluss nicht gleich fand. Und als ich ihn endlich zu fassen bekam, schaffte ich es erst im dritten Anlauf die Schnalle aufzudrücken, die den Reißverschluss frei gab.

«Bitte treten Sie zurück!», forderte mich der Bundespolizist auf.

Der Kofferdeckel klappte hoch, und mein ganzes Leben quoll heraus. Ich hatte alles mitgenommen, was mir wichtig war, denn ich wusste ja nicht, wie lange ich wegbleiben würde. Da waren Fotoalben, ein kleiner Glücksbringer von meinem Sohn Christian, mein Kalender, mehrere Bündel Briefe, meine zweite Handtasche, meine Regenjacke, ein wenig Wäsche, alle Kleider, die halbwegs hübsch aussahen, und meine beiden Paar Pumps. Bisher war mir noch nie aufgefallen, wie zerkratzt und schiefgetreten die Absätze waren.

Die Sicherheitsmitarbeiterin hob das Cape mit dem Pelzkragen an.

«Ich dachte, es wäre … Kaninchen», stotterte ich verzweifelt.

Sie sah mich verständnislos an. «Ich suche ein Nunchaku. Das Würgeholz. Und Patronenhülsen.»

Sie studierte das Röntgenbild meines Koffers noch einmal intensiver.

«Könnte das auch ein Sprenggürtel sein?», fragte der Bundespolizist plötzlich und tippte auf den Bildschirm.

Was? Ich suchte fieberhaft nach einem Ausweg.

«Kann ich meinen Koffer vielleicht einfach hierlassen?», fragte ich und spürte, wie meine Kehle eng wurde.

Beide schüttelten missbilligend den Kopf. Mit behandschuhten Händen durchstöberte die Frau von der Sicherheit weiter den Koffer und tastete meine Sachen mit einem Ding ab, das wie eine Spülbürste aussah. Sie faltete mein schäbiges Nachthemd auseinander und meine neue Unterwäsche. Ich hatte den Fliederton schön gefunden und zum ersten Mal in meinem Leben Geld für Markenunterwäsche ausgegeben. Die sah zwischen den schmalen Handschuhfingern nun schrecklich unförmig aus, und ich zog instinktiv meinen Bauch ein. Aus meiner Waschtasche rollten Zahnbürste, Zahncreme, Gesichtscreme und ein neuer Lippenstift. Normalerweise schminkte ich mich nicht. Aber seit Milans Anruf war nichts mehr normal. Ich hatte sogar Parfüm gekauft und mir auf die Handgelenke gesprüht.

«Na bitte», sagte die Frau in der Uniform plötzlich und holte zwei Metallhülsen heraus.

«Ich male», erklärte ich. «Aquarell. Ich wollte im Green Mountain Nationalpark malen. Indian Summer, Sie verstehen? Das soll ganz wunderbar sein!»

Ich öffnete die Hülsen, die ich miteinander verbunden hatte, damit nichts verlorenging, und schüttete zum Beweis meine Pinsel und Stifte aus. Der «Sprenggürtel» stellte sich als mein Rollmäppchen mit den Farbtuben heraus. Ich hatte schon immer gern gemalt. Es brachte Farbe und Leichtigkeit in mein Leben.

«Damit kriegen Sie auf dem Rückflug noch mehr Probleme», versicherte mir die Frau.

Ich zuckte mit den Schultern. Der Rückflug war mir gleichgültig. Ich musste nur hinkommen.

Sie stopfte alles wieder in den Koffer und erklärte mir tonlos, dass ich gehen dürfe.

«Nach Hause?», fragte ich niedergeschmettert.

Sie verdrehte die Augen. «Zu Ihrem Gate. Die Maschine wartet auf Sie. Beeilen Sie sich!»

Im Hinausrennen sah ich, wie sich die beiden Uniformierten Blicke zuwarfen. Sie hielten mich für eine Idiotin. Aber sie irrten sich. Ich flog nach Amerika! Und dort würde ich mein ganzes Leben nachholen!

Jakob 17:35 Uhr

Ich sah schon wieder auf meine Uhr, obwohl seit dem letzten Blick kaum eine Minute vergangen sein konnte. Aber irgendein Idiot hielt den ganzen Laden auf. Jedenfalls hatte die Stewardess so etwas angedeutet und um Entschuldigung gebeten, was sie sicher nur in der Business Class tat. Eigentlich sollten Touristen und Geschäftsleute getrennt nach New York fliegen, sinnierte ich, während ich die Massen an bunten Koffern beobachtete, die am Gate nebenan in eine Boeing 747 geladen wurden. Das wäre für alle Beteiligten einfacher, vor allem so kurz vor Thanksgiving. Vielflieger wie ich könnten viel Zeit sparen, weil die meisten von uns ohne Extragepäckstück reisten. Das größte Gepäck ist ohnehin das, was man nicht abgeben kann. Ich richtete mich auf. All die Verantwortung drückte schon jetzt auf meine Bandscheiben, obwohl ich nicht mal eineinhalb Jahre dabei war.

An Schlaf war kaum zu denken, obwohl ich in New York einen wichtigen Termin hatte, bei dem mein Verstand messerscharf arbeiten musste und mein Urteilsvermögen nicht getrübt sein durfte. Wieder durchfuhr mich dieser stechende Schmerz. Ich atmete tief ein und aus und hielt dann die Luft an. Das tat ich immer, wenn sich mein Kreuz meldete. Ich bildete mir ein, mich dadurch etwas zu strecken, auch wenn mein befreundeter Fitnesstrainer Nick darüber nur müde hätte lächeln können.

Seit 17 Monaten bestand mein einziger Sport darin, jeweils morgens und abends drei Blöcke durch Manhattan zu eilen, um vom Hotel ins Büro und wieder zurückzukommen. Die freien Abende, an denen ich im Central Park gejoggt war, konnte ich an einer Hand abzählen. Dabei war das eines der Highlights gewesen, wegen derer ich anfangs Feuer und Flamme gewesen war für diesen Job in New York. Natürlich bedeutete die Stelle auch einen gigantischen Karrieresprung. Und mein Gehalt samt Boni war ebenfalls nicht zu verachten. Doch wenn ich so weitermachte, würde ich spätestens mit 38 einen Bandscheibenvorfall erleiden.

Ich seufzte. Es wäre sicher das Beste, die Akten, so schnell es ging, durchzuarbeiten, um die Rückenlehne wenigstens für zwei, drei Stunden waagerecht stellen zu können und etwas Schlaf zu bekommen, bevor der Flieger in Newark landete. Glücklicherweise blieb der Platz neben mir leer, sodass ich all meine Unterlagen ausbreiten und trotzdem meinen Laptop nutzen konnte. Flüchtigkeitsfehler konnte man sich bei Parson & Simon LLP grundsätzlich nicht leisten. Auch nicht an einem Brückentag, an dem normale Arbeitnehmer frei hatten. Bei der kurz bevorstehenden Fusion zweier Software-Riesen ging es um einen dreistelligen Millionenbetrag. Auch wenn niemand in der Firma es offen ausgesprochen hatte, wusste jeder der rund 30 angestellten Juristen, dass nur die Besten von der Firmenchefin höchstpersönlich für dieses extrem wichtige Projekt ausgewählt worden waren. Wenn ich dem Druck nicht standhielt, war ich definitiv falsch in dem Geschäft.

Unweigerlich musste ich an meinen Vater denken. Wie oft hatten wir früher darüber diskutiert, was einen guten Anwalt eigentlich auszeichnet. Und jedes Mal hatte ich widersprochen, wenn Johann von Wieding, der hoch angesehene, ehemalige Vorsitzende Richter am Landesverfassungsgericht Brandenburg, behauptete, es gäbe für Juristen kein höheres Gut als das der reinsten Objektivität. Er wäre sicher stolz auf seinen jüngsten Sohn gewesen, weil der einen solch verantwortungsvollen Job machte. Andererseits war es wohl besser, dass er die abartigen Auswüchse der Finanzwelt, die wie ein bösartiger Tumor auch die Justiz und die Politik befallen hatten, nicht mehr miterleben musste.

Wieder blickte ich auf meine Uhr. Wir hatten bereits über zehn Minuten Verspätung und würden auf einen nächsten Slot warten müssen, um endlich abzuheben. Es ärgerte mich, auch nur eine Minute länger als nötig in diesem Kasten verbringen zu müssen, gleichwohl die Sitze mittlerweile beinahe unverschämt viel Freiheit für meine langen Beine boten. Es half nichts. Ich klappte meinen Laptop auf, atmete nochmals tief durch und machte mich konzentriert an die Arbeit.

Ingrid 17:45 Uhr

Die Strecken innerhalb des Flughafens waren schrecklich weit. Nur sieben Minuten sollten es bis zum Gate sein, hatte mir die Bundespolizistin versichert. Doch es waren sicher längst mehr als sieben Minuten vergangen. Vielleicht täuschte ich mich aber auch. Ich hatte in der ganzen Hektik nicht mehr auf die Uhr gesehen. Jeder Weg, den man zum ersten Mal ging, kam einem viel länger vor, als er in Wirklichkeit war.

Ich keuchte. Vielleicht lief ich in diesem ringförmigen Gebäude in die falsche Richtung? Ich las die Nummern auf den gelben Schildern über den Gates, um mich zu orientieren, und hetzte weiter.

Meine große Handtasche wurde immer schwerer. Ich presste sie fest an mich. Meine Mutter behauptete immer, dass Diebe genau solche Situationen ausnutzten. Und in Berlin müsste man ohnehin mit allem rechnen.

In den letzten Wochen hatte sie mir immer wieder subtil Zeitungsnotizen zu Überfällen in Berlin, Artikel über Bandenkriminalität in den USA und Berichte von Flugzeugabstürzen untergeschoben. Die Zeitschriften lagen, wie zufällig aufgeblättert, auf ihrem Küchentisch, auf dem Telefonschränkchen im Flur und neben der Toilette. Sie hatte mir ordentlich Angst gemacht, sodass ich meinen Pass schließlich im BH versteckt hatte.

Meine Mutter war eindeutig gegen diese Reise. Sie hatte schon Einwände, wenn ich in ein anderes Stadtviertel fuhr. Normalerweise sah ich jeden Tag bei ihr vorbei, manchmal mehrmals. Das machte ich so, seit mein Vater nicht mehr lebte. Sie rief mich an, wenn sie eine Obstkonserve nicht aufbekam und wenn ihre Nachbarn den Fernseher zu laut gedreht hatten.

Natürlich bereitete mir der Gedanke, dass sie nun ohne mich klarkommen musste, Kopfzerbrechen. Aber mein Schwager hatte versprochen, während meiner Abwesenheit nach ihr zu sehen. Vielleicht würde ihr das sogar guttun. Wenn ein Mann sie besuchte, ließ sie sich bestimmt nicht so gehen wie bei mir.

Was hatte sie mir für Vorhaltungen gemacht! Meine Mutter war nämlich nicht nur gegen meine Reise, sie war vor allem gegen Milan. Sie hatte ihn noch nie gemocht. Beide trennten Welten.

Ihre Abschiedsworte am Morgen waren gewesen: «So eine Schnapsidee. In deinem Alter müsstest du wirklich verantwortungsbewusster sein.» Eingeschnappt fügte sie noch hinzu: «Kann ich dich dort wenigstens anrufen?»

Mein Schwager hatte ihr noch einmal geduldig erklärt, dass sie nun ihn würde anrufen müssen, wenn sie Geschirr aus dem obersten Schrank brauchte, und zwar so lange, bis ich zurückkam.

Beide ahnten nicht, dass ich mit dem Gedanken spielte, mein Rückflugticket verfallen zu lassen.

Wieder wurde mein Name ausgerufen, ich sollte mich umgehend zu meinem Gate begeben.

Ich begann zu rennen. Bei jedem Schritt spürte ich die Ecken des Passes in meinem Ausschnitt. Ich fand das beruhigend, denn so wusste ich, dass er noch da war. Solange ich das kleine, rote Büchlein bei mir hatte, in dem auch Einreiseerlaubnis und Flugticket steckten, war alles gut. Einen Reisepass zu besitzen, bedeutete Freiheit. Ihn zu benutzen, bedeutete Mut.

Endlich erreichte ich das Gate. Davor stand eine Flughafenmitarbeiterin, die zu telefonieren schien. Als ich näher kam, merkte ich, dass sie es war, deren Stimme gerade aus allen Lautsprechern tönte.

«Letzter Aufruf für Frau Ingrid Meier …»

Ich war nicht sicher, was unhöflicher war, sie zu unterbrechen oder sie ihre Ansage beenden zu lassen, obwohl ich doch nun da war. Ich stellte mich an den Schalter und hob höflich meine Hand.

«Frau Meier?», fragte sie.

Ich nickte und versuchte, wieder zu Atem zu kommen.

«Endlich! Ihre Flugtickets und Ihren Pass, schnell!», forderte sie.

Das brachte mich in Verlegenheit. Mein Plan war gewesen, den Pass vorher auf der Toilette aus meinem Versteck zu holen. Aber jetzt hatte ich keine Gelegenheit mehr dazu. Ich sagte mir, dass ich dieser Frau im ganzen Leben niemals wieder begegnen würde, und griff beherzt in meinen Ausschnitt.

Mit spitzen Fingern nahm die Flughafenmitarbeiterin den Pass, mein Ticket piepste unter dem roten Licht des Scanners, und dann gab sie den Weg für mich frei.

Ich betrat eine merkwürdige, gewundene Röhre und sah an deren Ende die geöffnete Tür des Flugzeugs.

Meine Reise begann!

Jakob 17:55 Uhr

Beinahe hätte ich laut losgeflucht, aber ich konnte mich gerade noch beherrschen, als in letzter Sekunde eine ältere Dame mit hochrotem Kopf in die Business Class drängte und sich mit einem tiefen Seufzer direkt neben mir auf den Platz fallen ließ. Ich konnte nur noch eilig meine Akten wegziehen. Warum setzte sie sich nicht einfach auf den freien Platz neben dem Asiaten auf der anderen Seite des Ganges?

Wortlos nickte ich ihr zu und machte mich direkt wieder an meine Excel-Tabelle. Wegen dieser verpeilten Touristin verspätete sich also der Abflug. Das konnte ja heiter werden!

Gegen Ruckler im Flieger hatte ich nichts. Auch Schnarcher konnten mir bei der Arbeit für gewöhnlich nichts anhaben, weil ich die neusten Noise-Cancelling-Kopfhörer von Bose für meinen iPod nutze. Doch gegen ein aufdringliches Duftwasser war ich machtlos. Und meine Nachbarin stank wie eine ganze Parfümerie, sodass ich Mühe hatte, mich zu konzentrieren. Wenn die geduldige Flugbegleiterin ihr nicht zur Hand gegangen wäre, hätte sie sicher bis zum übernächsten Slot gebraucht, um ihre Utensilien in der Gepäckablage über uns zu verstauen. Noch zwei weitere Male schnallte sie sich ab und sprang auf, um an ihrer ausladenden Handtasche herumzunesteln, obwohl die Stewardess sie freundlich ermahnt hatte, nicht mehr aufzustehen.

«Das ist mein erstes Mal!», rief mir meine unliebsame Sitznachbarin auch sogleich ins Ohr, so laut, dass ich sie trotz Stings letztem Album 57th & 9th nicht ignorieren konnte. Ich nickte erneut mit zusammengepressten Lippen und versuchte, mich wieder auf meine Bilanzen zu konzentrieren. Dennoch entging mir leider nicht, welch nervösen Eindruck sie machte. Mit ihrem bunten Klatschmagazin fächerte sie sich frische Luft zu. Es fehlte nur noch, dass sie nach meiner Hand griff, während wir endlich in den Berliner Abendhimmel abhoben. Weil ich es am Flughafen nicht mehr geschafft hatte, einen Happen zu essen, hing mein Magen bereits in den Kniekehlen. Es würde sicher noch eine weitere halbe Stunde vergehen, bis das Abendessen serviert wurde, dachte ich schlecht gelaunt. Ich war dermaßen genervt von der Verspätung, dass ich garantiert nicht den Eindruck erweckte, ich sei auch nur ansatzweise an irgendeiner Form von Konversation interessiert.

«Sind Sie auch so aufgeregt?», fragte meine Nachbarin in lupenreinem Sächsisch.

«Wie?» Irritiert nahm ich meinen Kopfhörer ab. Ich hielt ihn aber hoch, um zu signalisieren, dass ich ihn gleich wieder benutzen würde.

«Nicht? Dann fliegen Sie wohl öfter?», sagte die Dame anerkennend und schaute mich mit groß aufgerissenen, grünlichen Augen über den Rand ihrer Lesebrille an. «Durften Sie schon mal vorn ins Fahrerhaus gucken?»

«Ich versteh nicht», entgegnete ich und versuchte nicht einmal höflich zu klingen. Denn ich hatte wirklich Wichtigeres zu tun, als den gesamten Flug über mit dieser trutschigen Tante über die neueste Herbst-Diät zu plaudern.

Wie war eine so gewöhnliche Erscheinung mit selbstgestrickter Jacke mit Lochmuster überhaupt in die Business Class geraten? Ihre hellbraunen, am Ansatz leicht ergrauten Haare waren zwar akkurat frisiert, aber sicher nicht von einem Nobel-Coiffeur in Berlin-Grunewald.

«Ich habe mir solche Gedanken gemacht, neben wem ich auf diesem langen Flug wohl sitze. Da kann man ja Pech haben, nicht wahr?», sagte sie und beugte sich vertraulich zu mir herüber, «aber als ich Sie gesehen habe, wusste ich sofort, wir werden uns prächtig verstehen.»

Ich zog eine Augenbraue in die Höhe, atmete tief ein und aus und hielt erneut die Luft an.

Ehe ich mir eine passende Replik überlegen konnte, die mir diese Frau vom Hals halten würde, plapperte sie auch schon weiter: «Sie müssen wissen, ich reise das erste Mal nach New York. Ach, was sage ich, ich reise das erste Mal nach Amerika!»

Sie kicherte, lehnte sich nochmals zu mir herüber und ergänzte konspirativ im Flüsterton hinter vorgehaltener Hand: «Und ich bin auch noch nie geflogen!»

Ingrid 18:01 Uhr

Meine Glückssträhne hatte mit Milans Brief begonnen. Sie setzte sich fort, als das Flugzeug mit mir an Bord startete, und gipfelte darin, dass ich neben einem erfahrenen Flieger saß, der dafür überraschend jung aussah.

Auf den ersten Blick erkannte ich, dass er ein netter Mann war, auch wenn er einen Anzug trug. Anzüge schüchtern mich normalerweise genauso ein wie Uniformen. Aber als ich kam, hatte er gleich seine Papiere weggeräumt, um mir Platz zu machen. Und er nahm für mich seinen Mantel vom Sitz und hängte ihn über einen versteckten Haken an der Lehne vor ihm. Diese Flugzeugkonstrukteure hatten wirklich an alles gedacht! Sein Mantel besaß ein kleines fest vernähtes Metallschildchen als Aufhänger. Mir sind bei meiner Arbeit schon alle möglichen Arten von Aufhängern begegnet, abgerissene Stoffbändchen, schicke Ketten und unpraktische Haken. Am Aufhänger eines Mantels erkennt man, was für ein Mensch sein Besitzer ist. Metallaufhänger benutzen auf Sicherheit und Stabilität bedachte Menschen.

Mein Schwager, dessen Koffer jetzt hoffentlich im Flugzeugbauch lag, verreiste viel, denn er war Vertreter für Klebstoffe. Er hatte mir Angst gemacht mit seinen Schauergeschichten über beengte Sitze, schreckliche Zugluft und dicke, nach Schweiß riechende Sitznachbarn. Nichts davon war eingetroffen. Mein Sitz fühlte sich bequemer als ein Logenplatz an, es war erstaunlich warm, der Mann neben mir nahm nicht viel Platz in Anspruch und wirkte sehr gepflegt. Wie gut, dass ich an diesem Morgen nicht knauserig mit meinem teuren Parfüm gewesen war. Man will schließlich den besten Eindruck machen, wenn man eine lange gemeinsame Reise vor sich hat.

Ich beschloss mich vorzustellen.

«Ich bin Ingrid Meier», sagte ich zu meinem Weggefährten und streckte ihm die Hand hin.

«Von Wieding», antwortete er. «Jakob von Wieding.»

Ein Adliger! Meine Glückssträhne hielt an. Ich las in der Bunten gern die Berichte über die Königshäuser. Dann kam es mir so vor, als wäre ich mitten aus dem sozialistischen Alltag in eine Märchenwelt katapultiert worden. Was machte es da schon, dass ich das ewige Aschenputtel blieb? Die Welt besteht nun einmal aus zwei Sorten von Menschen. Denen, die Großes leisten, und denen, die ihnen den Rücken freihalten.

Als das Flugzeug zu rollen begann, krallten sich meine Hände in die Armlehnen. Man sollte früher mit dem Fliegen beginnen, nicht erst in meinem Alter. Andererseits, besser man flog mit 56 zum ersten Mal nach Amerika als niemals.

Herr von Wieding schien gar nicht zu bemerken, dass unser großes Abenteuer begann. Er starrte auf die Papiere in seiner Hand und sah müde aus. Sofort meldete sich in mir der Mutterinstinkt.

«Müssen Sie etwa arbeiten?», fragte ich ihn. «Was sind Sie denn von Beruf?»

«Jurist», antwortete er einsilbig.

Schon bereute ich meine Frage, denn nun würde er mich nach meinem Beruf fragen. Ich hatte mich noch immer nicht daran gewöhnt, dass aus mir nichts geworden war. Das erschreckte mich viel mehr als das Gefühl, dick zu sein. Ich hatte schließlich genügend Zeit gehabt, mich an mein Gewicht zu gewöhnen. Ein Kilo pro Jahr ist nicht viel. Und dreißig Jahre sind eine lange Zeit. Mein beruflicher Absturz hingegen war schlagartig erfolgt, sozusagen über Nacht.

Ich beschloss die Flucht nach vorn anzutreten und sagte: «Ich bin Garderobiere.»

Er sah mich verwirrt an. Vermutlich wusste er mit dieser Berufsbezeichnung nichts anzufangen.

«Ich arbeite in der Garderobe am Opernhaus», erklärte ich. «Sie verstehen? Ich kümmere mich um die Mäntel und Jacken der Besucher.»

Er zuckte hilflos mit den Schultern. Es schien ihm peinlich zu sein, dass ich nur an einer Garderobe arbeitete. Ich versuchte den Schaden auszubessern.

«Früher habe ich Fotoautomaten bedient», fügte ich erklärend hinzu.

«Ich dachte, die funktionieren inzwischen ganz von allein?», wollte er wissen.

«Eben!», bestätigte ich. «Deshalb musste ich dann Regale einräumen, bis Schlecker pleiteging.»

«Aha», machte Herr von Wieding nur und blätterte seine Unterlagen durch.

Ich konnte fühlen, wie er mich in eine bestimmte Schublade stopfte. Aber in die gehörte ich nicht. Ich weiß nicht, warum mir das wichtig war, aber ich wollte nicht, dass er mich für dumm hielt. Deshalb erklärte ich: «Ich hatte ein Einser-Abitur. Und ich habe studiert. Ich durfte mein Studium nur nicht abschließen.»

«Tja, das soll vorkommen», sagte er gedehnt. «Mein bester Freund ist aus reiner Faulheit durch die Abschlussprüfung gerasselt.»

«Aber ich war nicht faul!», wehrte ich mich. «Ich hab nur …» Ich suchte nach dem richtigen Wort und sagte schließlich leise: «Ich hab wohl Mist gebaut.»

Zum ersten Mal lächelte er. Dann setzte er seine Kopfhörer wieder auf und sah auf den Papierstapel vor sich. Der Mann arbeitete eindeutig zu viel. Ein bisschen Ablenkung würde ihm guttun. Aber wie in aller Welt verwickelte man einen erfolgreichen Anwalt in ein interessantes Gespräch? Plötzlich schoss mir die passende Frage durch den Kopf.

«Glauben Sie an Gerechtigkeit?»

Er nahm die Kopfhörer wieder ab und blickte mich erstaunt an. Ich wurde selten angesehen, also wirklich angesehen. Meistens drückten mir die Leute einen Mantel in die Hand und starrten durch mich hindurch. Sie dachten dann, ich merke nicht, dass ihr Kragen speckig war und der Aufhänger locker. Und Menschen, die so jung und gut gekleidet waren wie mein Sitznachbar und einen so perfekten Haarschnitt trugen, sahen besonders gern durch mich hindurch.

Er aber schenkte mir einen ernsten Blick und erklärte: «Nein. Ich bin Jurist, kein Priester.»

Er hatte gezögert. Also glaubte er doch ein wenig an Gerechtigkeit. Das machte mir Hoffnung für das, was vor mir lag.

Jakob 18:07 Uhr

Ich atmete nochmals tief durch und rieb mir meine müden Augen. Es hatte keinen Sinn. Ehe ich nicht etwas Essbares bekam und die lästige Dame neben mir Ruhe gab, würde ich keinen Step weiterkommen. Was hatte sie gefragt? Ob ich an Gerechtigkeit glaube? Obwohl es doch bloß ein Wort ist, ging es mir durch Mark und Bein. Sofort sah ich vor meinem geistigen Auge meinen Vater, den Inbegriff von Gerechtigkeit. Für ihn als großen Richter waren Recht und Gerechtigkeit stets synonym. Für mich als Vertreter des Kapitals eher weniger. Wenn es irgendwo nicht gerecht zuging, dann auf den freien Märkten. Dort regierte allein das Gesetz des Stärkeren. Es war vielleicht ein Trost, dass mein Vater nicht mehr erleben musste, wie ein gewissenloser Kapitalist ohne Moral Grundrechte mit Füßen trat und sich anschickte, als Möchtegernstaatsmann das wohl mächtigste Land der Welt zu regieren.

«Sie sind sicher so einer von denen, die man im Fernsehen sieht und die Unschuldige vor der Todeszelle bewahren, richtig?» Die Frau neben mir sah mich mit großen, aber durchaus freundlichen Augen an. Und auch wenn ich es nicht gerne zugebe, traf mich ihre Frage.

«Frau Meier, ich muss Sie enttäuschen. Ich bin kein Anwalt der Sorte, die Sie aus dem Fernsehen kennen. Ich bin bloß Fachmann für Paragraphen und Zahlen. Und so leid es mir tut …» Ich raschelte mit den Unterlagen. «Die muss ich jetzt auch gründlich durchgehen.»

Ich wartete ihre Reaktion nicht ab, sondern schaute demonstrativ auf meinen Bildschirm. Wie konnte man nur so aufdringlich sein? So neugierig? Womöglich hatte meine Sitznachbarin zu DDR-Zeiten für die Stasi gespitzelt und war deswegen von der Uni geflogen? Ich mochte es noch nie, ausgefragt oder kontrolliert zu werden. Schon in der Pubertät war ich sehr geschickt darin gewesen, mich den Verhören meiner Eltern zu entziehen. Vielleicht bin ich auch deswegen Jurist geworden. Weil ich den Spieß lieber umdrehe und selbst auf die Jagd nach Antworten gehe.

Konzentriere dich, ermahnte ich mich innerlich. Wenn du die Kalkulation nicht in den ersten beiden Stunden des Fluges aufstellst, wirst du es vermasseln. Denn nach unserer Ankunft würde keine freie Minute bleiben, um gut vorbereitet zum Meeting zu erscheinen. Gerade als ich innerlich abwog, welches Defizit ich besser würde vertuschen können – das der unzulänglichen Vorbereitung auf den wichtigsten Termin des Quartals oder den mangelnden Schlaf –, versuchte Frau Meier sich mit der Bedienleiste ihres Sitzplatzes vertraut zu machen. Sie schien hoffnungslos überfordert und glitt urplötzlich in die Waagerechte ab.

«Ach herrje!», entfuhr es ihr so laut, dass sich auch der asiatisch aussehende Geschäftsmann nebenan und das Ehepaar vor uns nach ihr umsahen.

Sofort bot ich meine Hilfe an: «Darf ich Sie wieder nach oben befördern?»

Frau Meier nickte nur.

Um ehrlich zu sein, konnte ich mir nur deswegen ein Grinsen verkneifen, weil mein Rücken es nicht guthieß, dass ich ihren Sitz wieder senkrecht stellte.

«Mit Technik kenne ich mich nicht so gut aus», erklärte sie verlegen. «Ich bin eher den Künsten zugeneigt, wissen Sie?!»

So so, sie war also den Künsten zugeneigt. Vermutlich häkelte sie Spitzendeckchen … Trotzdem hatte ich irgendwie Mitleid mit ihr. Wieso konnte sich eine Garderobiere überhaupt einen Flug in der Business Class leisten? Vielleicht hatte sie die Reise in dem Preisausschreiben eines Klatsch-Magazins gewonnen.

«Die Bedienfunktionen der neuen Business Class dieser Airline lassen sich am besten intuitiv erfassen», versuchte ich meiner Nachbarin Mut zu machen. «Sie können die entsprechenden Knöpfe sogar mit geschlossenen Augen finden. Oder wenn Sie nachher eine Schlafbrille tragen.» Ich hoffte, sie verstand diese Anspielung, damit ich wenigstens nach dem Essen in Ruhe weiterarbeiten konnte.

«Business Class?», fragte sie erstaunt und sah sich unsicher in der nahezu voll besetzten Kabine um. «Was bedeutet das?»

Sosehr ich mich auch bemühte, es nicht zu tun: Ich musste lachen. Diese Frau hatte einerseits das Zeug dazu, mich innerhalb kürzester Zeit in den Wahnsinn zu treiben. Andererseits war sie das beste Entertainment-Programm, das ich jemals an Bord einer Boeing erlebt hatte!

«Das heißt, dass Sie im Vergleich zu den Herrschaften in der Holzklasse hinter uns ein Vielfaches für das Flugticket hingeblättert haben. Dafür genießen Sie aber ein mehrgängiges Menü, Alkohol bis zum Abwinken, Beinfreiheit, weich gepolsterte Sitze, die – wie Sie ja inzwischen wissen – mit einer Schlaffunktion ausgestattet sind – und eigentlich auch eine angemessene Privatsphäre.»

Ich hob meine Augenbrauen und bemühte mich um ein charmantes Lächeln.

Sprachlos betrachtete Frau Meier die breite Lederkonsole zwischen uns. Diese Frau hatte offensichtlich von nichts eine Ahnung.

Ingrid 18:14 Uhr

Ich fühlte mich etwas schwummrig und war mir nicht ganz sicher über die Ursache. Lag es an dem Sekt, den mir die Stewardess so nett angeboten hatte, dass ich nicht nein sagen wollte? Lag es an der Höhe, in der wir uns befanden, oder an dem, was Herr von Wieding gerade gesagt hatte?

Ich saß auf einem Logenplatz. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, mir ein Zugticket für die 1. Klasse zu kaufen. Auch im Kino nahm ich immer die billigsten Sitze. Ich versuchte, zu verstehen, was das bedeutete, und kam zu keinem Ergebnis.

«Was kostet denn so ein Ticket in der Business Class?», fragte ich Herrn von Wieding gespannt.

Er guckte mich entgeistert an, so, als hätte ich mich nach dem Preis seiner Unterwäsche erkundigt. Dann antwortete er: «Kommt darauf an. Wenn Sie kein Vielflieger sind und kurzfristig buchen – ich schätze knapp 3000 Euro. Für eine Strecke.»

«Ist das Ihr Ernst?»

Ich schnappte nach Luft und trank noch einen Schluck. 3000 Euro! Das war die Miete von Christians WG-Zimmer für ein ganzes Jahr. So viel würde der altersgerechte Umbau der Wohnung meiner Mutter kosten.

«Warum gibt er denn so viel Geld für mich aus?», fragte ich entsetzt.

Herr von Wieding reagierte mit einem amüsierten Schulterzucken. «Sie scheinen ihm etwas zu bedeuten. Wer immer er ist.»

Prompt wurde ich rot. Aber mein Reisebegleiter hatte recht. Würde ich Milan nichts bedeuten, hätte ich meinen Flug selbst zahlen müssen und würde jetzt nicht in der Nobelklasse sitzen. Würde ich Milan nichts bedeuten, hätte er mich gar nicht erst zu sich gebeten.

Ich nippte den letzten Rest aus meinem Glas und hinderte die schöne Stewardess mit der Hochsteckfrisur daran, nachzufüllen. Ich konnte mich schließlich nicht schon in der ersten halben Stunde betrinken. Ich vertrug doch überhaupt nichts.

Inzwischen waren wir über der Wolkengrenze, und ich wagte zum ersten Mal, über den Kopf von Herrn von Wieding hinweg, einen Blick aus dem Fenster. Jetzt, wo ich den Boden nicht mehr sah, vergaß ich, wie weit oben wir waren. Der Himmel leuchtete in einem tiefen Schwarzblau.

«Sehen Sie irgendwo Sterne?», fragte ich meinen Nachbarn und tippte ihn an. «Ich dachte, wenn wir über den Wolken sind, wären da überall Sterne!» Er hatte schließlich einen Fensterplatz. Wenn es da draußen Sterne gab, musste er sie sehen.

Doch Herr von Wieding stöhnte nur auf.

«Oh?», fragte ich besorgt. «Tut Ihnen etwas weh?»

«Wie kommen Sie darauf?», fragte er irritiert und spielte mit seinen Kopfhörern.

«Sie haben gestöhnt.»

«Ach, bloß die Bandscheibe», presste er knapp hervor und sah wieder auf seinen aufgeklappten Computer.

«Die Bandscheibe ist der Spiegel der Seele», erklärte ich ihm.

«Dann ist es um meine Seele wohl schlecht bestellt.» Er schloss kurz die Augen und lehnte seinen Kopf nach hinten. Ich betrachtete sein klassisches Profil.

Wenn meine Nachbarin einen jungen Mann sah, der ihr gefiel, sagte sie immer vieldeutig: «Wenn ich jetzt dreißig Jahre jünger wäre!» Mir hätten diese dreißig Jahre nichts genützt. Ich war nie schön gewesen. Niemand hatte damals verstanden, warum Milan ausgerechnet mich erwählt hatte, am wenigsten ich selbst. Aber wenn Wunder passieren, sollte man nicht groß fragen, sondern sich einfach darüber freuen. Also auch über das Flugticket und meinen Reisebegleiter.

«Das mit dem Rücken dürfen Sie nicht auf die leichte Schulter nehmen», redete ich ihm ins Gewissen. «Alles, was Sie bedrückt, drückt auch auf Ihre Bandscheibe.»

Er winkte ab. «Bei mir läuft alles bestens.»

Aber eine Bandscheibe log nicht.

Jakob von Wieding saß so steif neben mir, dass ich ihn am liebsten in die Arme genommen hätte. Vermutlich durfte er nicht einmal vor sich selbst zugeben, was ihn belastete. Wie konnte ich ihm nur helfen? In Zeitschriften las ich am liebsten die Rubriken mit den psychologischen Tipps. Die konnte man in jeder Lebenslage gebrauchen. Immer wieder wurden dort vertrauensbildende Maßnahmen erwähnt. Das Prinzip war ganz einfach. Wenn man wollte, dass sich der andere öffnete, musste man etwas von sich selbst preisgeben.

Deshalb sagte ich: «Ich kenne so etwas. Jahrelang hatte ich Herzprobleme. Und wollen Sie wissen, woran es lag?»

Er atmete tief durch und klickte mit seinem lackschwarzen Kugelschreiber mehrmals auf die Lehne. Schließlich erwiderte er: «Ich vermute, an Ihrem Studienrausschmiss?»

«Nein! Natürlich nicht!» Oder doch?, überlegte ich. Hing nicht am Ende alles irgendwie zusammen?

«Wenn Sie also darüber reden möchten …?», fragte Herr von Wieding.

Er sah mich jetzt zum ersten Mal aufmerksam an und brachte mich damit aus der Fassung. Ich hatte über seine Gemütslage reden wollen und nicht über meine.

«Na, kommen Sie schon», lächelte er. «So schlimm kann es nicht gewesen sein. Hat man Ihnen vielleicht ein Päckchen Haschisch untergejubelt?»

«Bei uns gab es keine Drogen», wehrte ich mich. Wie konnte jemand so etwas von mir denken!

«Gab es die nicht überall?», wunderte sich Herr von Wieding.

«Nicht bei uns. Nicht in der DDR», stellte ich klar.

Er nickte zufrieden und bohrte weiter: «Was war es dann? Haben Sie sich in den Klassenfeind verliebt? Oder sich mit dem Lehrkörper eingelassen?»

Er ahnte nicht, wie dicht er dran war. Ich merkte, wie ich schon wieder rot wurde.

Als die Stewardess vorbeischwebte, streckte ich ihr mein Sektglas doch wieder hin, damit sie nachschenken konnte.

«Sie haben keine Ahnung», stellte ich fest, nachdem ich einen großen Schluck getrunken hatte. «Ein Studienausschluss ging damals ganz schnell.»

«Verzeihen Sie», entschuldigte sich Herr von Wieding. «Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.»

Die vertrauensbildende Maßnahme lief in die falsche Richtung. Ich musste ihn wieder auf Kurs bringen. Bevor er etwas anderes fragen konnte, blätterte ich die Illustrierte auf, mit der ich mir eben noch Luft zugefächelt hatte. Sie war ein bisschen abgegriffen, weil sie schon seit längerer Zeit in meiner Handtasche lag.

Ich zeigte meinem Reisegefährten den Artikel über die New Yorker Philharmoniker und ihren Dirigenten.