Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

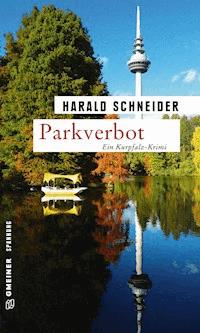

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hauptkommissar Palzki

- Sprache: Deutsch

Im Mannheimer Luisenpark wird während einer Fitnessausstellung der Hausmeister der Festhalle ermordet. Reiner Palzki, der mit seinem Chef zufällig vor Ort ist, übernimmt die Ermittlungen. Während er noch mit den Mannheimer Kollegen über Zuständigkeitsbereiche streitet, stirbt bereits einer der Verdächtigen. Erste Hinweise auf den Mörder führen ihn in einen geheimen Raum des Fernmeldeturms. Privat läuft es nicht besser: Seine Frau zwingt ihn zu einer Mitgliedschaft im Sportverein...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Harald Schneider

Parkverbot

Palzkis 14. Fall

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Silvia Burré

ISBN 978-3-8392-5340-3

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Gedicht

Wilder Park

Feuchter schatten fällt aus den buchen

Fettes gras schießt wuchernd empor

Hüllt den weiher – gehst du ihn suchen?

Welch geraun entquoll seinem moor?

Halblicht sinkt durch buschige dächer ·

Trauernd schmiegt sich moosig umwirrt

Nackter gott vorm schilfigen fächer –

Welch ein klaglaut hat dich umgirrt?

Lächelnd streifst du steinprunk der vasen ·

Laub ist spröde früchte sind firn.

Welch ein wind kam fernher geblasen?

Welch ein zweig fuhr um deine stirn?

Leise bebst du glücklich umgaukelt ·

Eilst dem tor zu linde bedrückt.

Welche blume hat dir geschaukelt?

Welch ein strahl kam auf dich gezückt?

Stefan George, 1868 – 1933

Kapitel 1 – Eine besondere Leistung

Es hätte so ein schöner Tag werden können.

98.

Mit einem glasigen Blick erahnte ich die Zahl mehr, als ich sie erkannte. Zudem hatte ich jegliches Zeitgefühl verloren. Waren Stunden oder gar Tage vergangen, seit ich diesen Ort betreten hatte? Meine geschwollenen Halsarterien würden in den nächsten Sekunden platzen, wenn diese Tortur nicht sofort enden würde. Mein Puls, längst im letalen Bereich, war nur noch ein Flimmern. Es musste aufhören, und zwar sofort.

»110«, schrie mir jemand aus nächster Nähe ins Ohr.

Dreistellig. Eine Art Stolz überflutete für einen Augenblick meine Gedanken. Der Wert lag weit außerhalb meiner Vorstellungskraft, irgendwo in der Nähe von unendlich. War ich die ganzen Jahre zu pessimistisch gewesen? Egal, die 110 waren mein ganz alleiniger Erfolg. Vielleicht konnte ich noch eine Nuance zulegen. Die höllischen Schmerzen in meiner Muskulatur waren zwar nicht verschwunden, doch ich gab alles. Die Schweißdrüsen an meiner Stirn ließen Sturzbäche über mein Gesicht laufen.

»135. Mensch, das gibt’s doch nicht. Halte durch, Reiner!«

Das war mein Kollege Gerhard Steinbeißer. Der Menschenschinder versuchte, mich zu motivieren. War er nur scharf auf meinen Job als stellvertretender Dienststellenleiter? Würde man auf meinem Grabstein lesen: »Er hatte die 135 geschafft!«?

Ich wankte. Immer mehr verlor ich die Kontrolle über meinen Körper. Der Gliederschmerz war inzwischen unvorstellbar, selbst ein Kilogramm Paracetamol würde nichts mehr ausrichten können. Trotz theoretischer Überversorgung an Sauerstoff fiel meine Hirnleistung rapide ab. Die ersten Sekundenalbträume poppten auf. Orientierungslosigkeit machte sich in mir breit. Ich musste sie nutzen, die letzte aller allerletzten Chancen: Die Maschine zu stoppen, gelang mir nicht, stattdessen ließ ich mich einfach zur Seite fallen. Mit einem harten Rumpeln landete ich auf dem Holzfußboden. Bewegungsunfähig.

»148!«, rief Gerhard. »Ich hatte höchstens 30 geschätzt.«

Jutta Wagner, die dritte Person im Raum, verteidigte mich halbherzig. »Also ich hätte ihm 50 zugestanden«, sagte sie mit einem süffisanten Lächeln zu Gerhard.

Während die beiden mich weiter veralberten, versuchte ich, ins Reich der Lebenden zurückzukehren. Meine Beine waren schwer wie Blei, meine Arme schienen auf dem Boden festgenagelt zu sein. Nur mein Blick klarte sich auf, da der Schweiß den Weg über meine Wangen nach unten gefunden und auf dem Holzboden eine beträchtliche Lache gebildet hatte.

»Wie lange möchtest du noch auf dem Boden liegen?«, fragte Jutta nach ein paar Minuten. »Sollen wir dir aufhelfen?«

Gerhard wartete die Antwort nicht ab und riss mich an meinem Unterarm in die Höhe. Der Schwindel war diabolisch, meine Beine zitterten um die Wette, aber ich stand, und nur das zählte. Jutta erkannte das Malheur und schob mir einen Stuhl in die Kniekehlen.

»Du siehst richtig scheiße aus«, meinte sie mitleidig.

»Aber immerhin hat er 148 geschafft«, erwiderte Gerhard und zeigte auf den Crosstrainer.

Inzwischen fühlte ich mich geistig genug erholt, um an dem Gespräch aktiv teilhaben zu können. »Habe ich euch nicht zu viel versprochen? So unsportlich, wie ihr immer meint, bin ich gar nicht. Nächstes Jahr fahre ich nach Hawaii zum Ironman.«

»Höchstens als Zuschauer«, lästerte Gerhard. »Du wirst wahrscheinlich nicht mal den langen Flug durchstehen. Für dich ist Sitzen bereits Hochleistungssport.«

»Lass ihn doch, Gerhard«, sagte Jutta. »Er hat 148 Meter auf dem Crosstrainer geschafft. Ohne Pause.«

»Und ohne Belastung«, ergänzte er. »Das Ding bewegt sich so leicht wie ein Kinderroller.«

»148 Meter sind 148 Meter«, stellte ich fest. »Das ist ein guter Startwert, um darauf aufzubauen. Nächstes Jahr oder übernächstes werde ich es vielleicht erneut versuchen.«

»Nix da«, brüllte Gerhard. »Deine Trainingszeiten haben wir mit dreimal wöchentlich festgelegt. Ich habe bei unserem Chef nicht ewig lang für einen Fitnessraum gekämpft, damit du die Sache boykottierst! Ich bin dafür verantwortlich, dass die Geräte die ganze Woche über ausgelastet sind.« Mit einer Geste zeigte er auf einen Plan, der an der Wand hing.

»Welche Geräte?«, fragte ich zurück. »Ist doch nur das eine Folterinstrument da.«

»Das wird schon noch«, antwortete Gerhard. »KPD ist dabei, weitere hochwertige Fitnessgeräte zu organisieren.«

Unser Chef Klaus P. Diefenbach, den wir alle nur KPD nannten, war eine Sache für sich. Ständig jonglierte er mit seinen diversen Schwarzgeldtöpfen, um insbesondere sein eigenes Leben als Dienststellenleiter angenehmer zu gestalten. Sein Büro, das man eher als Saal bezeichnen musste, nahm nach diversen Umbau- und Vergrößerungsmaßnahmen mehr als zwei Drittel des ersten Obergeschosses ein. Mein Kollege Gerhard, als Marathonläufer leider sportlich interessiert, versuchte bereits seit Längerem, bei unserem Chef einen Fitnessraum für die Polizeibeamten durchzusetzen. Mit dem Hinweis auf meine angeblich schlechte körperliche Verfassung konnte Gerhard letzte Woche den entscheidenden Impuls geben.

»Also gut«, sagte KPD an diesem denkwürdigen Tag zu ihm. »Da ich selbst knapp 100 Gramm Körpergewicht zugelegt habe, genehmige ich Ihnen ein eigenes Zimmer für sportliche Aktivitäten.« Er öffnete eine Keksdose und zählte Gerhard zehn 100-Euroscheine auf die Hand. »Das dürfte für das erste Gerät reichen. Dann sehen wir weiter. Eine Quittung brauche ich nicht, denken Sie aber an die Gewährleistung.« Auf die Frage von Gerhard, wo er diesen Raum einrichten solle, antwortete KPD: »Bei mir im Büro auf keinen Fall. Es sollen schließlich alle Beamten trainieren. Am besten, wir nehmen Herrn Palzkis Büro. Ja, das dürfte das Beste sein.«

So kam es, dass ich seit ein paar Tagen nur noch ein winziges Büro, eigentlich ein Kabuff mit kleinem Fenster inklusive Mäusegitter im Kellergeschoss zwischen Toilette und Putzraum hatte. Dies war aber nicht weiter schlimm, da ich mein Büro seit Monaten nur sehr unregelmäßig bis gar nicht nutzte. Die meiste Zeit war ich im Außendienst, und ansonsten hatte sich das Büro von Jutta als gemeinsamer Treffpunkt unseres Teams etabliert.

»Die anderen Geräte, die da noch kommen mögen, muss ich aber nicht ausprobieren, oder?«

Gerhard lachte. »Und ob, Reiner. Sobald wir eine gewisse Auswahl haben, werde ich für alle Beamten und insbesondere für dich ein individuelles Zirkeltraining erstellen. Du wirst sehen, in ein paar Monaten schaffst du 200 Meter.« Er dachte kurz nach und verbesserte sich: »170. Ohne Belastung.«

Ich zog eine Schnute. Was Gerhard wohl mit Zirkel meinte?

»Gibt es bei dir bestimmte Vorlieben an Sport, Reiner?«, fragte Jutta. »Vielleicht könnte Gerhard das beim Kauf weiterer Geräte berücksichtigen.«

»Schachsport und Angelsport«, nuschelte ich mehr zu mir selbst.

Nachdem die beiden über meine ernsthaft gemeinten Vorschläge ausgiebig gelacht hatten, klopfte mir Gerhard auf den Rücken. »Wenn du erst mal ein paar Wochen trainierst, wirst du das mit anderen Augen sehen. Dann kannst du mehr als 100 Meter gehen, ohne gleich wiederbelebt werden zu müssen.« Er schaute auf die Wanduhr. »Du hast ab heute Mittag frei, habe ich auf dem Dienstplan gesehen. Freitags wird das nicht so gern gesehen, du weißt ja, dass KPD öfters kontrolliert, wer Freitagmittag noch im Dienst ist.«

Damit hatte er mein zweites Waterloo angesprochen, das heute auf meiner Agenda stand. Bis eben hatte ich es erfolgreich verdrängt.

»Ich habe nicht frei«, erklärte ich den beiden. »Ich habe einen Außentermin mit KPD.«

Gerhard und Jutta bekamen große Augen. »Du?«, fragten sie fast gleichzeitig.

»Ja, ich«, antwortete ich angesäuert. »Will einer mit mir tauschen?«

»Wo geht’s denn hin?«, hakte Jutta vorsichtig nach.

»Luisenpark«, gab ich kurz und knapp zur Auskunft.

Meine Antwort befriedigte sie nicht.

»KPD und du im Luisenpark«, grinste Jutta. »Da sind die beiden größten Spezialisten zum Thema Flora und Fauna vereint«, alberte sie. »Keiner von euch beiden kann eine Birke von einer Eiche unterscheiden.«

»Darauf kommt es nicht an«, erwiderte ich energisch. »In der Festhalle ›Baumhain‹ findet irgendeine Ausstellung statt, die sich KPD anschauen will.«

»Und da musst du mit? Ist das vielleicht eine Bettenausstellung, und die suchen Testschläfer mit Übergewicht?«

»Keine Ahnung«, sagte ich, ohne auf die Anspielung einzugehen. »Ich vermute, dass es eher um Kinder geht.«

»Kinder?«

»Na ja, damit habe ich schließlich Erfahrung. Vielleicht will KPD ein Kind?«

»Von dir?«, rief Jutta und lachte orkanartig.

»Kannst du nicht einmal vernünftig bleiben?«, rügte ich sie. »Ich vermute, dass es in der Ausstellung um Babyausstattung geht und KPD mich als Berater braucht.«

»KPD und ein eigenes Kind?« Jutta schüttelte ungläubig den Kopf. »Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.«

»Ich schon«, antwortete ich. »Dann würde er mehr Zeit zu Hause verbringen, anstatt uns im Büro auf die Nerven zu gehen.«

»Armes Kind«, sagte Jutta.

»Natürlich ein Pflegekind. Ein eigenes kriegt der niemals zustande. Ich möchte besser nicht wissen, wie KPDs Liebesleben aussieht.« Ich schüttelte mich.

Gerhard grölte plötzlich völlig motivationslos. Wir sahen ihn an. In einer Ecke stand auf einem Tisch ein PC, an den er sich gesetzt hatte.

»Ich habe mal schnell nachgeschaut, was wirklich in der Festhalle los ist. Das ist der Hammer!« Er schlug mit seiner Faust auf den Tisch und benötigte eine Weile, um sein Lachen unter Kontrolle zu bringen.

Nachdem meine entgleisten Gesichtszüge wieder auf Normalniveau waren, traute ich mich zu fragen. »Erzähl schon«, bettelte ich.

»Auf keinen Fall«, antwortete er. »Sonst ist der Überraschungseffekt beim Teufel. Du wirst heute noch viel Spaß haben, Reiner, das verspreche ich dir.«

Jutta, die inzwischen ebenfalls auf den Monitor blickte, fiel in sein Lachen ein.

Plötzlich stand KPD in der Tür.

Meine Kollegen sahen ihn an, und sofort erstarb ihr Lachen. Das lag aber nicht daran, dass unser Chef das Lachen verboten hat, sondern an seinem Aussehen. Im Dienst lief er in einer maßgeschneiderten Uniform herum, behangen mit mehreren Kilogramm Orden und Abzeichen. Ich vermutete, dass er ein Korsett trug, da er sich immer mit kerzengeradem Rücken bewegte, um seine Wichtigkeit besser demonstrieren zu können.

Heute war alles anders. KPD trug einen fliederfarbenen Jogginganzug aus Ballonseide, wie er vor 20 Jahren eine Zeit lang modern war. Dazu trug er völlig unpassend seine Businessschuhe. Um dem ganzen Erscheinungsbild die Krone aufzusetzen, hatte sich unser Chef eine Auswahl seiner Orden an die Jacke des Jogginganzugs geheftet. Auf dem Kopf trug er ein blaues Baseballcap mit der Aufschrift Ich bin der Chef.

»Da ist ja das gute Stück«, meinte er und zeigte auf den Crosstrainer. »Ich wollte mal sehen, wie weit Sie mit der Einrichtung sind, Herr Steinbeißer.« KPD ging zu der Maschine und streichelte die Handgriffe. »Mit diesem Modell haben Sie eine gute Wahl getroffen.«

Gerhard, der sich inzwischen bezüglich des Aussehens unseres Chefs beruhigt hatte, entgegnete: »Wann dürfen wir mit weiteren Geräten rechnen, Herr Diefenbach?«

KPD stellte sich breitbeinig in Positur. »Bald, Herr Steinbeißer. Ich habe den weiteren Ausbau unseres Fitnesscenters zur Chefsache erklärt. Ab der nächsten Woche werde ich für jeden meiner Untergebenen einen eigenen Trainingsplan erstellen. Bei manchen wird das einfach sein, bei anderen dagegen ausgeprägt schwierig.« Bei seinen letzten Worten blickte er zu mir und erschrak. »Herr Palzki, wie sehen Sie denn aus? Haben Sie es mit dem Training übertrieben? Ich habe Herrn Steinbeißer extra gesagt, er soll Ihnen in den ersten Monaten nur Trainingsslots von maximal fünf Minuten bereitstellen.«

»Länger war es auch nicht, Herr Diefenbach«, wehrte sich Gerhard. »Herr Palzki benötigt allerdings eine gewisse Eingewöhnungszeit. Immerhin hat er heute 148 geschafft!«

KPD nickte anerkennend, ohne die Zahl zuordnen zu können. »Das ist schon mal ein guter Wert. Bitte erstellen Sie für jeden Mitarbeiter eine eigene Statistik mit Diagramm, Herr Steinbeißer. Sie wissen ja, wie gerne ich mit statistischen Daten arbeite. Vielleicht kann ich eine Abhängigkeit zwischen dem Fitnesszustand meiner Untergebenen und der Aufklärungsquote meiner Dienststelle errechnen.«

Unser Chef wandte sich erneut dem Crosstrainer zu. Er drehte das Stellrad, mit dem man den Reibungswiderstand verändern konnte, von null auf acht, die höchste Marke.

Mit herausgestreckter Brust stellte er sich auf den Crosstrainer. »Mal sehen, wie viele Kilometer ich schaffe, bis sich die ersten Schweißperlen zeigen.« Sein erster Versuch, die Pedale zu bewegen, scheiterten. »Da hat sich wohl die Mechanik verhakt«, meinte er leise und korrigierte das Stellrad auf Stufe fünf. Sichtlich bemüht brachte er das Gerät in Schwung. Da ich inzwischen einigermaßen regeneriert war, stellte ich mich seitlich vor das Gerät und starrte meinen Chef an, was ihn irritierte. Genau dies war meine Absicht. Sofort kam er aus dem Takt. Außerdem zeigten sich die ersten Schweißperlen auf seiner Stirn, obwohl er die Pedale noch kein Dutzend Mal zum Schwingen gebracht hatte.

Ohne sich etwas anmerken zu lassen, verließ er den Crosstrainer. »Leider habe ich im Moment keine Zeit, um bis an meine Leistungsgrenzen zu gehen. Ich werde in Zukunft abends trainieren, wenn Sie alle Feierabend haben. Nicht, dass ich Sie mit meiner Fitness frustriere.«

KPD nickte Gerhard und Jutta kurz zu. »Dann will ich Sie mal alleine lassen.« Am Türrahmen angekommen, drehte er sich um. »Ja was ist nun, Herr Palzki? Los, kommen Sie. Unser Termin in Mannheim, oder haben Sie das vergessen?«

Ich stöhnte auf. Alles, was ich im Moment benötigte, war eine Dusche, aber kein Termin mit KPD im baden-württembergischen Ausland. Ich musste Zeit gewinnen. »Sie wollen sich doch sicher vorher umziehen, Herr Diefenbach?«, flötete ich.

»Ach was«, wehrte er ab. »Das passt schon. Los, sonst kommen wir zu spät.«

Kapitel 2 – Ein Schock für Reiner Palzki

Eine Fahrt in KPDs Dienstwagen war gefährlicher als das Verteilen von politischen Flugblättern in Nordkorea, was ausschließlich an seiner Fahrweise lag. Als Mitfahrer hatte man den Eindruck, er wüsste nicht, dass zum Führen eines Kraftfahrzeugs ein Führerschein obligatorisch war. Aber wer kontrollierte schon einen Dienststellenleiter, insbesondere wenn er so autoritär wie KPD auftrat? Ich kam mir vor wie in einem Computerspiel, als mein Chef ohne Rücksicht auf Verluste seinem Ziel entgegenfuhr und dabei oft genug die komplette Straßenbreite für sich beanspruchte. Lediglich auf der vierspurig ausgebauten B9 musste er sich wegen der Mittelleitplanken auf zwei Spuren beschränken. Als zum wiederholten Mal im Ludwigshafener Stadtgebiet ein entgegenkommender PKW gerade noch ausweichen konnte und KPD »Wo kam der denn jetzt wieder her« fluchte, hatte ich einen Geistesblitz.

»Herr Diefenbach«, sagte ich. Das lenkte ihn zwar weiter vom Verkehrsgeschehen ab, doch das ging im Grundrauschen unter. »Kann es sein, dass Sie Ihre Brille vergessen haben?« Ich hatte KPD noch nie Brille tragen gesehen.

Sein Gesicht wurde schlagartig rot. Grimmig schaute er mich länger an, was zum nächsten Problem führte.

»Vorsicht, die Ampel ist rot.«

KPD stieg in die Eisen. »War an dieser Stelle schon immer eine Ampel?«, fragte er mich überrascht.

Nach meinem zaghaften Nicken sprach er weiter. »Wie haben Sie das herausgefunden, Herr Palzki?«

»Das mit der Ampel?«

Er reagierte über meinen Scherz unwirsch. »Ich meine die Brille. Das können Sie doch keinesfalls wissen. Ich lasse sie doch immer zu Hause liegen, damit mich niemand damit sieht.«

»Eine Fernbrille macht zu Hause wenig Sinn«, antwortete ich. »Wie viele Dioptrien haben Sie so angesammelt?«

»Ich weiß nicht«, antwortete er. »Der letzte Sehtest vor fünf Jahren war eine Farce. Der Optiker wollte mir fast eine Binde mit drei schwarzen Punkten verschreiben. Stellen Sie sich das einmal vor, Herr Palzki! Das geht doch nicht als guter Dienststellenleiter. Nein, mit solch einem Makel würden mich meine Untergebenen nicht mehr ernst nehmen!«

Ich lachte innerlich. Auch ohne Brille nahm KPD niemand ernst.

»Grün«, sagte ich zu ihm.

Nachdem er meine Bemerkung geistig umgesetzt und verstanden hatte, legte er mit einem Kavalierstart los. »Ich habe keine Probleme mit meinen Augen. In meiner Dienststelle sehe ich alles perfekt ohne Brille. Das ist der Vorteil der Kurzsichtigen.«

»Und die Entfernungen?«

»Das ist doch uninteressant«, winkte mein Chef ab. »In der Kurpfalz kenne ich alles aus dem Effeff. Nur wenn mal eine neue Ampel installiert wird, kann es vorübergehend zu leichten Irritationen führen. Also wo ist das Problem?«

Ich konnte es nicht fassen. KPD war eine Gefahr für die Menschheit, ich wusste es schon immer. Wahrscheinlich war er mit der relativen Fahrblindheit nicht alleine. Regelmäßige Gesundheitschecks und Sehtests für Pkw-Führerscheinbesitzer würden sich auch in 100 Jahren in Deutschland nicht durchsetzen, zu groß war die Lobby der Autofahrer.

»Da verpassen Sie in Ihrem Urlaub aber einiges«, fuhr ich fort.

Er tat sich schwer mit der Antwort. »Da habe ich meine Brille natürlich dabei, da passt meine Frau drauf auf.«

»Ihre Frau hat Sie im Griff?« Mist, wie konnte ich nur so provozieren? Die Frage war zwar gerechtfertigt, aber im Moment völlig unangebracht.

KPD echauffierte sich. »Wo denken Sie hin, Herr Palzki! Meine Frau ist wohlerzogen und würde mir niemals widersprechen. Ich weiß, diese weiblichen Tugenden sind heutzutage nur noch selten zu finden. Aber Sie kennen schließlich meine Grundprinzipien: Ich bin der Kapitän, der Rest ist die Mannschaft.«

Als einzig Sehender unter Blinden in diesem Wagen ging ich nicht weiter auf das Thema ein. Wir waren inzwischen fast am Ziel angekommen, und ich lebte noch, was wollte ich mehr?

»Da vorn geht’s rechts zu den Parkplätzen«, sagte ich vorausschauend und meinte den Parkplatz am »Technoseum«. Von dort war es ein kurzer Fußweg zum Haupteingang des Luisenparks in der Theodor Heuss-Anlage.

»Nichts da«, entgegnete er und wechselte von der rechten auf die linke Spur der vierspurigen Straße. Was hatte KPD vor? Wollte er über den Schottermittelstreifen fahren, auf dem sich die Gleise der Straßenbahn befanden? So verrückt konnte nicht mal mein Chef sein.

Er bremste ab, und in dem Moment sah ich die Linksabbiegerspur. Trotz der eindeutig roten Ampel fuhr KPD über die leeren Gegenspuren in die Seitenstraße, die gegenüber als Stichstraße zwischen Luisenpark und dem Carl-Benz-Stadion mündete. Gartenschauweg hieß dieser mir unbekannte Weg, den KPD mit reichlich überhöhter Geschwindigkeit entlangbretterte.

»Dürfen Sie mit Ihrem Wagen in den Park reinfahren?«, fragte ich, weil ich dies nicht für unmöglich hielt. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, bekam er es meistens auch. Da ich den Park bereits seit meiner Kindheit kannte und immer wieder gern hierher kam, wusste ich, dass sich die vielen windenden Wege hervorragend für eine Rallye eignen würden. Zumindest in der Theorie. Praktisch waren die Wege natürlich den Fußgängern vorbehalten. KPD riss mich aus meinem Tagtraum.

»Das hat man mir leider nicht erlaubt, obwohl ich bei der Mannheimer Polizeipräsidentin interveniert habe. Aber seit Ihren Ermittlungen in der ›Eichbaum‹ Brauerei und dem Barockschloss ist mein Name in Mannheim in Polizeikreisen nicht mehr so gut gelitten.«

Er funkelte mich an, als hätte ich persönlich seinen Namen in den Schmutz gezogen. Dabei hatte er es mir zu verdanken, dass die beiden äußerst schwierigen Ermittlungsfälle gelöst wurden, noch dazu in einem anderen Bundesland.

»Ich hätte keine Vorrechte in Baden-Württemberg, hat man mir im Präsidium beschieden, als ich mich dort wegen des Verbots, das der Luisenpark ausgesprochen hatte, beschweren wollte.«

»Mit dem Auto durch den Park zu fahren, ist ja auch nicht so ungefährlich. Denken Sie an die vielen Besucher.«

»Drüben bei uns in der Pfalz hätte man den Park für mich gesperrt«, knurrte er. »Aber die Parkverwaltung ist mir doch noch entgegengekommen.«

KPD bog hinter einem länglichen Gebäude links ab. Im Hintergrund entdeckte ich das Verwaltungsgebäude des Parks, das sich neben der Minigolfanlage befand. Jetzt verstand ich.

KPD grinste. »Die Halle befindet sich hinter der Verwaltung. Kaum 20 Schritte zu laufen.«

Ich freute mich ebenfalls. Sport hatte ich heute im Überfluss genießen müssen, da konnte ich auf längere Fußwege liebend gerne verzichten.

Der Dienststellenleiter parkte neben der Verwaltung auf einem Behindertenparkplatz. Ich wollte ihn gerade rügen, doch da hatte er bereits eine Stofftasche aus dem Handschuhfach gezogen und sie über das Schild gezogen, das den Behindertenparkplatz auswies. Verblüfft las ich den Aufdruck auf der Tasche, der neben KPDs Kennzeichen auch seinen Namen beinhaltete.

Neidisch und zugleich beeindruckt nahm ich mir vor, diesen Trick zu kopieren, selbstverständlich nur für Notfälle. Das dürfte das erste Mal sein, dass ich von meinem Vorgesetzten etwas Brauchbares gelernt hatte.

An der Pförtnerloge stellte sich KPD breitbeinig hin und wartete ab. Wahrscheinlich hoffte er, dass er von der Mitarbeiterin, die hinter der Glasscheibe saß, erkannt wurde. Doch diese registrierte nur den altmodischen Jogginganzug, rümpfte die Nase und sagte: »Zur Ausstellung kommen Sie über den Haupteingang. Ich erkläre Ihnen den Weg. Also …«

KPD unterbrach sie barsch. »Das interessiert mich alles nicht. Ich bin Klaus Pierre Diefenbach, der gute Dienststellenleiter der Schifferstadter Kriminalinspektion.« Er fixierte sein Gegenüber. Doch diese ließ sich davon nicht beeindrucken.

»Bei uns müssen selbst Kaiser und Könige durch denselben Eingang, den auch das gemeine Volk nimmt«, sagte sie in sarkastischem Ton.

Meinem Chef, dem Sarkasmus, Ironie und manch Weiteres unbekannt waren, explodierte.

»Ich bin verabredet!«, donnerte er in Richtung Glasscheibe, die aufgrund des Schalldrucks beinahe brach. »Ihr Chef, Herr Költzsch, wollte mich persönlich empfangen.«

Die Pförtnerin seufzte und nahm den Hörer des Telefons ab. Nach einem kurzen Telefonat sah sie zu KPD. »Kommen Sie bitte links herum in den Verwaltungseingang. Herr Költzsch wird gleich zu Ihnen kommen.«

»Na geht doch«, antwortete mein Chef zufrieden. Gemeinsam mit ihm ging ich in den Vorraum der Verwaltung. Während KPD stocksteif dastand, betrachtete ich interessiert ein Regal, auf dem zahlreiche Informationen über den Luisenpark und sein kleineres Pendant, den Herzogenriedpark, auslagen.

Wir standen kaum eine Minute in dem Vorraum, währenddessen KPD dreimal nervös auf seine Uhr blickte. Dass man ihn warten ließ, war eine neue Erfahrung für ihn.

Plötzlich standen ein Mann und eine Frau vor uns.

»Guten Tag, Herr Diefenbach«, sagte er zu mir und streckte seine Hand in meine Richtung. »Mein Name ist Joachim Költzsch. Wir haben mehrfach telefoniert.«

Da Beherrschung eine meiner eisernen Grundprinzipien war, lachte ich nicht schallend heraus, sondern deutete mit bebenden Lippen auf meinen Chef. »Diefenbach ist der ältere Mann neben mir.« Diese kleine Spitze konnte ich mir nicht verkneifen.

Der Parkdirektor starrte ungläubig auf den mit Orden bestückten Jogginganzug. Vermutlich überlegte er, ob wir von einem Fernsehsender waren und ihn mit einer versteckten Kamera verulkten.

KPD dauerten die Überlegungen von Herrn Költzsch zu lange. Ohne auf meine bösartige, aber wahre Behauptung einzugehen, sprach er den Parkdirektor an. »Ich habe mir erlaubt, mich ausnahmsweise ein bisschen leger zu kleiden. Ich will schließlich unter den anderen Besuchern nicht auffallen.«

Das wäre das erste Mal, dachte ich gehässig.

Költzsch, der KPDs Marotten von den Telefonaten kannte, sah man deutlich an, dass er von unserem Besuch wenig bis gar nicht begeistert war.

»Ja wenn das so ist«, sagte er und drückte leicht die Hand meines Chefs. »Herzlich willkommen im Luisenpark.« Er drehte sich zu der Dame und stellte sie vor. »Dies ist Rena Fernandez, bei uns zuständig für das Marketing. Sie wird Sie beide in die Festhalle begleiten und Ihnen alles zeigen. Ich kann leider nicht mitkommen, da wir einen kleinen Notfall haben. Nichts wirklich Bedeutendes, aber in diesem Fall muss ich das selbst klären. Sie entschuldigen bitte?«

Nach einer kurzen Verabschiedung standen wir mit Frau Fernandez alleine da, die nicht wirklich etwas mit uns anzufangen wusste. »Folgen Sie mir bitte«, sagte sie und ging voraus.

Nur ein paar Schritte und ich wusste, um welche Ausstellung es sich handelte. Ich stellte mir vor, wie ich KPD bei der Wahl des richtigen Töpfchens beriet oder ihm die Vor- und Nachteile verschiedener Windelmarken erklärte.

Wir kamen an einer langen Reihe Spinde vorbei, die mich an die Umkleidekabinen von Hallenbädern erinnerten. Dann standen wir in einem weiteren Flur.

»Das ist der Verwaltungszugang zur Halle«, sagte unsere Begleiterin. Rockmusik klang aus der Halle heraus, was ich für eine Babyausstattungsmesse mehr als ungewöhnlich empfand. Frau Fernandez öffnete die Tür, und ich bekam den Schock meines Lebens.

An der Hallenrückwand war auf einem meterhohen Banner das Motto zu lesen:

Fit, fitter, Fitness – TSV Mannheim 1846.

In der Halle wuselte es von Jogginganzugträgern, aber ausnahmslos in moderneren Ausführungen als der meines Chefs. Es waren unüberschaubar viele Turn- und Sportgeräte aufgebaut. Reck, Barren, Gymnastikmatten und einiges mehr erkannte ich aus meiner traumatischen Schulzeit aus dem Sportunterricht. Überall turnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den einzelnen Stationen. Der Lärmpegel war immens und wurde nur unzureichend von der Rockmusik überdeckt. KPD stand neben mir und sog zufrieden die Luft ein. »Ein Eldorado für professionelle Sportler wie mich«, meinte er. »Nur die ganzen Leute stören. Wir sind halt nicht bei uns in der Pfalz«, fügte er an. Ohne auf Frau Fernandez zu achten, ging er zur linken Hälfte der Halle, in dem Mördermaschinen aus einem Fitnesscenter aufgebaut waren. Neben einer Ansammlung mir bekannter Crosstrainer gab es Fahrräder, Laufbänder, Rudergeräte und wahre Kolosse, bestehend aus undefinierbaren Metallgestängen, die anscheinend für Muskeltraining gedacht waren.

KPD schritt mit wichtiger Miene über die Wege zwischen dem Gerätepark. Zufrieden nickte er mal in die eine Richtung, dann in die andere. Frau Fernandez’ Miene, die mit mir hinter KPD ging, sprach Bände.

Endlich blieb er neben einem Rudergerät stehen und bestaunte es. »Ja, genau dieses Modell will ich für unseren Fitnessraum haben. Wo ist denn das Preisschild? Kann man in bar zahlen?«

Ein Jugendlicher mit hochgradigen Erziehungsdefiziten stieß KPD zur Seite, sodass seine Orden klimperten. »Mach mal Platz, Alter.« Er setzte sich auf das Rudergerät, und der erste Ruderschlag knallte an KPDs Schienbein, der vor Schmerzen aufschrie.

»Aua, was soll das?«, rief er erbost. »Wo sind deine Eltern? Hast du einen Ausweis?«

Der Jugendliche ließ für einen Moment eines der Ruder los und streckte meinem Chef den Mittelfinger entgegen. KPD war mit der Situation überfordert. Als Vermeidungsstratege ging er zu einem benachbarten Rudergerät, das im Moment nicht benutzt wurde.

»Da ist auch kein Preisschild dran«, grummelte er vor sich hin. »Ob das zur Verkaufsstrategie gehört?«

Frau Fernandez erbarmte sich. »Diese Geräte sind nicht zum Verkauf bestimmt, Herr Diefenbach.«

»Nicht?«, unterbrach er sie irritiert. »Warum dann die ganze Aktion?«

»Hier geht es um Fitness, Herr Diefenbach«, entgegnete sie. »Das hat Ihnen Herr Költzsch am Telefon versucht zu erklären.«

»Natürlich geht es um Fitness«, unterbrach KPD. »Ich will meine unsportlichen Untergebenen motivieren. Schauen Sie sich Herrn Palzki an. Ich würde ihn ja gerne auf Streife schicken, doch kann man solch einen schwergewichtigen Beamten auf die Bürger loslassen?«

Während Rena Fernandez mit versteinerter Miene die rhetorisch gemeinte Frage unbeantwortet ließ, stieg Hass in mir hoch. Für diesen Kommentar würde mein Chef, der optisch auch alles andere als Modelmaße besaß, büßen.

Ich hatte eine Idee, wie ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte.

»Frau Fernandez, am besten lassen wir Herrn Diefenbach für ein paar Minuten alleine, damit er sich in dieser Situation neu orientieren kann. Gibt es eine Verpflegungsstation? Gegen einen Energydrink hätte ich nichts einzuwenden, vielleicht sogar eine Hopfen-Malz-Mischung?«

Die Marketingleiterin war von meiner Idee begeistert. Hauptsache, weg von diesem Kauz, dachte sie bestimmt.

»Natürlich, Herr Palzki. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen die Bar.« Sie drehte sich kurz zu Diefenbach. »Sie kommen für ein paar Minuten ohne uns klar?«

Sie wartete keine Antwort ab. Ich hatte den Augenblick genutzt, um dem Jugendlichen, der auf dem benachbarten Rudergerät trainierte und roch, als hätte er an seiner Geburt das letzte Mal gebadet, etwas zuzuflüstern. »Du, der alte Mann hinter dir, der will dir die Leviten lesen. Pass auf, der ist stark.«

Mit debilem Gesicht sah er mich an. »Lefitten, ist das was Unanständiges?«

Ich nickte mit zusammengekniffenem Mund. Danach folgte ich Frau Fernandez. Jetzt nur schnell weg von diesem brutalen Ort.

Meine Führerin zeigte auf einen überdachten Durchgang. »Hier geht’s zum Hochzeitspavillon. Dort ist die Bar aufgebaut, außerdem ist es im Pavillon um einiges ruhiger.«

Der gläserne Pavillon glänzte in einem luxuriösen Ambiente. Riesige weiße Stoffbahnen schwebten als künstlicher Himmel unter der Decke. Die filigrane Beleuchtung setzte angenehme Akzente.

»Wow«, stieß ich hervor, und meine Begleiterin lächelte. »So etwas würde man hier nicht erwarten, was meinen Sie? In diesem Pavillon finden regelmäßig Trauungen und Firmenfeiern statt.« Sie zeigte auf die Bar. »Was möchten Sie trinken?«

Da ich vermutete, nur Sekt und Wein zu bekommen, fragte ich unsicher nach. »Ein kühles Bierchen gibt’s wahrscheinlich nicht.«

Frau Fernandez sah mich fragend an. »War dies jetzt eine ernsthafte Frage?« Sie zeigte zur Bar. »Da hängt doch die große Getränketafel. Suchen Sie sich die Marke aus, die Sie bevorzugen.«

»Preistafel?«, fragte ich zurück. Ja, da hing tatsächlich ein großes Plakat. Ich ging ein paar Schritte darauf zu, konnte aber immer noch nichts erkennen. Erst als ich unmittelbar vor der Bar stand, konnte ich die Schriftzüge lesen.

»Kann es sein, dass Sie Ihre Brille vergessen haben, Herr Palzki?«, wagte Frau Fernandez zu fragen.

»Ich habe keine Brille«, antwortete ich. »Ich sehe noch gut für mein Alter. Ich hatte nur Schwierigkeiten mit der dünnen Schrift. Und außerdem hat mich das diffuse Licht irritiert, und dunkel ist es schließlich auch hier drinnen.«

Sie verzichtete darauf, mir zu sagen, dass sie die Tafel bereits vom Eingang des Pavillons hat lesen können. Ich bestellte mir ein Pils, sie ein Glas Sekt.

»Ich trinke während der Arbeit eigentlich keinen Alkohol«, erklärte sie mir. »Aber Ihren Chef muss ich erst mal verdauen. Sie haben es bestimmt nicht leicht in Ihrem Job.«

»Es geht. Meistens kann ich ihm aus dem Weg gehen. Anders kämen wir gar nicht auf unsere hohe Aufklärungsquote. Aber was will man machen.« Ich ergänzte meine Feststellung mit einem langen Seufzer.

Kapitel 3 – Raucher leben gefährlich

Aus dem Durchgang zur Halle kam Unruhe auf. Was hat KPD nun schon wieder angestellt, dachte ich. Frau Fernandez schaute interessiert zum Durchgang. »Da muss etwas passiert sein. Ich bin gleich zurück.«

Neugierde gehört zwar nicht zu meinen Tugenden, trotzdem folgte ich ihr, da ich irgendwelche Konflikte mit meinem Chef vermutete.

In dem Durchgang ging rechter Hand eine Glastür in einen offenen Innenhof ab, der, wie ich vorhin bereits sah, als Raucherbereich diente. Ich wollte der Marketingdame in diesen Innenhof folgen, doch zwei Angestellte des Parks verweigerten mir den Zutritt.

»Da können Sie nicht rein«, sagte einer der beiden zu mir, während der zweite damit zu tun hatte, Personen, die sich im Innenhof aufhielten, hinauszudrängen.

»Kann ich helfen?«, fragte ich, ohne eine Antwort zu erhalten. Von der Festhalle her kam ein Sanitäter angerannt, der umgehend passieren durfte. Da Frau Fernandez verschwunden blieb und ich keine Lust hatte, KPD zu suchen, blieb ich im Durchgang stehen, der sich immer weiter mit Neugierigen füllte. Keine Minute später wurde ich Zeuge, wie der Sanitäter sich an jemanden wandte, den ich nur von hinten sah. »Wir brauchen die Polizei«, sagte er. »Es liegt eindeutig Fremdverschulden vor.«

Im Gegensatz zu den Gaffern, die neben mir standen, besaß ich eine Legitimation. Ich zückte meinen Dienstausweis und hielt ihn den beiden Türwächtern entgegen.

»Die Polizei ist schon da!«, rief ich zwischen den beiden hindurch, um akustisch den Sanitäter zu erreichen. Die Wächter gaben sich geschlagen, und ich konnte den Innenhof betreten. Sofort trat der Sanitäter zu mir. »Der hot ä Messer vorne in de Bruscht stecke. Ich kann kähn Puls un nix mehr feststelle. Den hot ähner umgebrocht«, fügte er an.

Der leicht verwinkelte Innenhof hatte eine eigenartig künstliche Atmosphäre. Die seltsam gestutzten Bäume und vor allem die Hinterseite des Hofes, die mit einem riesigen Bild der Außenfassade des Mannheimer Barockschlosses verkleidet war, erinnerten mich an die Fachwerkfassaden der Fernsehsendung »Zum Blauen Bock« mit Heinz Schenk, die ich als Kind ab und zu schaute. Auf einer leicht erhöhten Empore befanden sich ein paar Quader, die mit einer geschliffenen Steinplatte abgedeckt waren. Sie erinnerten mich an liegende Grabsteine. Im Zentrum dieses Bereiches war aus drei dieser Quader ein Tisch gebaut. Und auf diesem lag der Tote mit weit aufgerissenen Augen, den ich auf Mitte 40 schätzte. Es war nicht KPD.

Frau Fernandez, die gerade ein Handygespräch beendete, kam auf mich zu. »Das ist Kurt Braun, der Hausmeister der Festhalle ›Baumhain‹.« Sie raufte sich die Haare. »Das ist ungeheuerlich. Wir hatten noch nie einen Todesfall im Park. Und jetzt sogar einen Mord!«

Ich betrachtete die Leiche genauer. Es war zwar nicht auszuschließen, insgesamt sah es aber nicht nach Suizid aus. Dies festzustellen, war nicht mein Job, da ich wenig bis überhaupt keine Motivation hatte, erneut einen Mordfall in einem anderen Bundesland aufzuklären. Mein Chef würde das gewohnheitsmäßig anders sehen, doch dieser war, wie ich hoffte, anderweitig beschäftigt.

Im Innenhof befanden sich inzwischen nur noch eine gute Handvoll Personen. »Frau Fernandez, wissen Sie, wer den Toten gefunden hat? Hier waren doch ständig jede Menge Raucher, wenn ich mich nicht täusche.«

Zu einer Antwort kam es nicht, da der Parkdirektor Költzsch hinzukam. »Was ist los, Frau Fernandez?« In diesem Moment entdeckte er die Leiche. »Um Himmels willen, das ist ja Herr Braun.« Er stierte die Leiche ein paar Sekunden an, bevor er sich erneut zu seiner Mitarbeiterin drehte. »Wissen Sie, was passiert ist?«

Frau Fernandez schüttelte den Kopf. »Nur sehr ungenau. Eine Frau, die mit zwei Männern eine Zigarette rauchte, hat ihn entdeckt. Zuerst dachte sie an einen Scherz. Erst bei genauem Hinsehen entdeckte sie das Messer. Die Frau und ihre Begleiter sitzen im Hochzeitspavillon.«

»Ist die Polizei informiert?«

Sie nickte als Antwort.

»Lassen Sie mich sofort durch!«, brüllte am Eingang eine Stimme, die ich nur zu genau kannte. Während ich mich einer Reaktion enthielt, ging die Marketingleiterin zu den Türwächtern und ließ KPD durch. Beinahe hätte ich vor Lachen laut herausgelacht: KPD hatte ein Veilchen. Auf sein geschwollenes Auge drückte er einen nassen Lappen.

Dass hier eine Leiche lag, musste sich in der Halle inzwischen herumgesprochen haben.

»Wo liegt er?«, fragte er in einem barschen Ton. Dass seine gute Laune verflogen war, konnte ich nachvollziehen. Nachdem er die Leiche ausgiebig gemustert und zudem befingert hatte, meinte er zu mir: »Da steckt ein Messer.«

Ich tat überrascht. »Tatsächlich, das haben wir noch gar nicht gesehen. Ob das Absicht war?«

KPD reagierte wirr wie so oft. »In Mannheim halte ich mittlerweile alles für möglich. Zuerst weigert man sich, für mich den Park zu sperren, dann greift eine Horde wilder Heranwachsender mich, den guten Dienststellenleiter der Schifferstadter Kriminalinspektion an, und jetzt das.« Er zeigte auf den toten Hausmeister.

»Ich werde nicht aufgeben, bevor ich diese Gauner hinter Schloss und Riegel gebracht habe. Das ist mir ein persönliches Anliegen.«

»Ist da vielleicht nicht das Mannheimer Polizeipräsidium zuständig?«, merkte ich an.

»Auf die ist kein Verlass. Um diese Sache muss ich mich höchstpersönlich kümmern. Immerhin bin ich das Opfer.«

Jetzt erst verstand ich. KPD meinte die ganze Zeit den Jugendlichen, der ihm ein blaues Auge verpasst hatte.

»Und was machen wir mit dem Toten?«

KPD zierte sich. »Ich bin ja kein Freund von Einmischungen in die Ermittlungen anderer Dienststellen.« Er machte eine kurze Pause. »Aber vielleicht sollten wir dieses Mal eine Ausnahme machen.«

Sein ganzes Leben bestand aus Ausnahmen, dachte ich.

»Diese beiden Kapitalverbrechen könnten theoretisch zusammenhängen«, sinnierte er laut.

»Welche beiden Kapitalverbrechen?«, unterbrach ich seine Gedankengänge. »Gibt es einen zweiten Toten?«

Mein Vorgesetzter schaute mich schmerzverzerrt an. Ich schätzte, dass sein Auge bestialisch brannte.

»Bei Kapitalverbrechen geht es nicht nur um Tote, Herr Palzki. Das müssten Sie doch eigentlich wissen. Ich meine den terroristischen Anschlag auf mein Leben und den da.« Kurz zeigte er auf die Leiche.

Joachim Költzsch, dem die Herkunft des blauen Auges meines Chefs bisher unbekannt war, fragte ihn bestürzt: »Haben Sie mit dem Mörder gekämpft?«

KPD stellte sich gerade hin. »Natürlich habe ich gekämpft. Ich finde, dass ich mich gut geschlagen habe. Meine Gegner werden so schnell keinen mehr angreifen.«

Dann sprach er wieder zu mir. »Herr Palzki, wir haben die Vorteile auf unserer Seite. Ich habe die Täter gesehen und wir beide den Toten. Damit ist es meiner Meinung nach ausreichend begründet, wenn ich und Sie die Ermittlungen zu diesem Doppelanschlag übernehmen. Die Mannheimer sind damit sowieso hoffnungslos überfordert.«

»Ob die Mannheimer das auch so sehen?«, fragte ich zurück.

»Das lassen Sie mal meine Aufgabe sein«, tönte er vollmundig. »Ah, da kommen sie ja endlich.«

KPD ging auf die Beamten zu, die soeben mit ihren Einsatzkoffern den Innenhof betraten. »Kommen Sie«, forderte er sie auf. »Sie müssen da rüber, auf dem Tisch liegt die Leiche.«

Auch ohne die überflüssigen Kommentare sah man die Leiche vom Eingang aus.

KPD stieg auf das Podest, stellte sich neben die Leiche, die sich in Hüfthöhe befand, und fasste das Messer an. »Das ist die Waffe, mit der er ermordet wurde.« KPD nahm kurz das Tuch von seinem lädierten Auge. »Da sehen Sie, wie es mir ergangen ist.«

»Spinnen Sie?«, schrie ihn einer der Beamten an. »Gehen Sie da sofort herunter. Sie können doch nicht einfach die Tatwaffe anfassen.«

Ein zweiter Beamter tuschelte ihm etwas ins Ohr. Anschließend traten beide zu meinem Chef. »Wir nehmen Sie vorläufig fest.« Er zog ein paar Handschellen aus der Tasche.

KPD war nah dran zu explodieren. »Palzki, schauen Sie sich das an! Ich habe Ihnen ja erzählt, wie inkompetent die Mannheimer Kollegen sind! Können nicht einmal ein Opfer von einem Täter unterscheiden.«

Es nutzte ihm nichts. Quasi im Handumdrehen waren seine Hände mit Handschellen fixiert. Es sah schon etwas seltsam aus mit dem feuchten Tuch in der Hand.

»Palzki, jetzt helfen Sie mir doch endlich. Sind denn alle außer mir verrückt?«

Während KPD tobte und ich die Situation genoss, klärte Frau Fernandez die Beamten auf. Doch diese machten keine Anstalten, ihn zu befreien. So wie er dastand, wie ein Häufchen Elend mit seinen fixierten Händen und dem blauen Auge, konnte er einem schon leidtun. Mir allerdings nicht.

Eine zierliche Beamtin kam in den Innenhof. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sie die Aufnahmebedingungen in den Polizeidienst gemeistert hatte. Vielleicht waren in Baden-Württemberg die Bedingungen leichter, oder sie hatte Beziehungen?

Trotz ihres körperlichen Leichtgewichts baute sie sich vor KPD auf, der erschrocken einen Schritt zurücktrat. »Herr Diefenbach?«, fragte sie in einer forschen und gleichzeitig tiefen Marlboro-Extrem-Tonlage.

KPD lächelte. »Endlich mal eine kompetente Person, die meinen Namen kennt. Dann wissen Sie auch, dass ich …«

»Ich weiß alles«, unterbrach sie ihn knurrend.

Klasse, wie sie ihm Paroli gibt, dachte ich zufrieden. So jemand bräuchten wir in Schifferstadt.

»Was haben Sie hier zu tun?«, bellte sie ihn an. »Ich sehe es nicht gerne, wenn meine Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gestört werden.« Ihre tiefe Stimmlage als Alt zu bezeichnen, passte in etwa so, als wenn man Til Schweiger als Sänger bezeichnen würde.

Ihr zierlicher Körper musste mehrheitlich aus einem Resonanzkörper bestehen, so durchdringend wirkte ihre Stimme. Bevor KPD reagieren konnte, fuhr sie fort: »Von meinem Vorgänger, der kürzlich in Pension ging, habe ich einiges über Sie gehört. Ich bin Daniela Berlinghof, die neue Polizeipräsidentin in Mannheim. Bei mir landete übrigens Ihre Beschwerde, weil Sie mit dem Auto in den Park fahren wollten. Lassen Sie es sich gesagt sein, Herr Diefenbach: Was Sie in der Pfalz anstellen, ist Ihre Sache. Bei uns in Baden-Württemberg haben Sie genau null zu sagen. Eher noch weniger!«

Mein Chef stand da wie erstarrt. Mit offenem Mund und einem Blick, bei dem scheinbar die Augäpfel weiter aus seinem Gesicht traten als die Nasenspitze, gaffte er die Dame an. Er schluckte. Zweimal, dreimal, ganze Kaskaden. Ich jubelte innerlich, so sprachlos hatte ich ihn noch nie erlebt. Ob ich mich nach Mannheim versetzen lassen sollte?

Sie drehte den Blick von KPD auf ihre Mitarbeiter. »Und nun führt ihn ab. Eine Nacht in der Zelle wird ihm gut tun.«

KPD fand seine Sprache zurück. »Was erlauben Sie sich? Ich habe mit den Mördern gekämpft. Sie können doch nicht einfach einen Kollegen festnehmen, das wird Konsequenzen haben! Ihre Karriere können Sie vergessen.«

Unbeirrt gab die Präsidentin Widerrede. »Ihre Fingerabdrücke befinden sich auf der Tatwaffe. Das genügt mir fürs Erste. Ich wünsche Ihnen im Tiefgeschoss des Mannheimer Polizeipräsidiums einen angenehmen Aufenthalt«, fügte sie sarkastisch hinzu.

KPD schaute mit einer verzweifelten Geste zu mir. »Herr Palzki, so helfen Sie mir doch!«

Selbstverständlich half ich nicht. Vielmehr machte ich mir Gedanken, wie ich heimkommen sollte. Die Idee, meinen Chef nach dem Autoschlüssel zu fragen, verwarf ich mangels Erfolgschancen.

Während KPD abgeführt wurde, trat die Polizeipräsidentin zu mir. »Soso«, begann sie, und ich ahnte Stress. »Sie sind also Reiner Palzki aus Schifferstadt.«

Ich begnügte mich mit einem Nicken. Dass sie meinen vollständigen Namen kannte, konnte nichts Gutes bedeuten.