Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

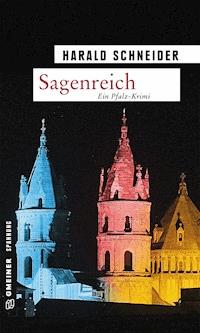

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hauptkommissar Palzki

- Sprache: Deutsch

Gibt es den Schatz der Nibelungen tatsächlich? Während der Festspiele in Worms wird eine Komparsin erstochen. Hat der Mord etwas mit dem wiederentdeckten Originaltext des Nibelungenliedes zu tun? Könnte dieser zum Schatz führen? Zum sagenumwobenen Gold der Nibelungen? Weitere Bluttaten folgen und für Hauptkommissar Reiner Palzki beginnt eine gefährliche Jagd zwischen Sage und Realität.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 358

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Harald Schneider

Sagenreich

Palzkis zwölfter Fall

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2015

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © apfelweile – Fotolia.com

ISBN 978-3-8392-4748-8

Inhalt

Impressum

Haftungsausschluss

Der Nibelungen Hort (Auszug)

Prolog

Kapitel 1 Vor ein paar Wochen im Sommer

Kapitel 2 Die Nibelungenfestspiele in Worms

Kapitel 3 Zurück in der Gegenwart

Kapitel 4 Klinik-Tod

Kapitel 5 Neue Erkenntnisse

Kapitel 6 In der Bibliothek

Kapitel 7 Die 5 Pfälzer und der Nibelungenschatz

Kapitel 8 Mordsmäßiger Ärger

Kapitel 9 Ablassbriefe und Aderlass

Kapitel 10 Sabines Geheimnis

Kapitel 11 Besuch bei Hauenstock

Kapitel 12 Eine kleine Schießerei

Kapitel 13 Wie gewonnen so zerronnen

Kapitel 14 Wieder im Drachentöter

Kapitel 15 Wotan

Kapitel 16 Dem Schatz auf der Spur

Kapitel 17 Zu Hause

Kapitel 18 Was ist los in der Erkenbertruine?

Kapitel 19 Der Siegfriedbrunnen

Kapitel 20 Noch eine Baustelle

Kapitel 21 Jacques weiß Bescheid

Kapitel 22 Das Originalmanuskript

Kapitel 23 Im Untergrund

Epilog

Danksagung

Glossar

Historische Landkarte – Ausschnitt

Bonus 1: Reiner Palzki und der Mathelehrer

Bonus 2: Zeit wird knapp (2006)

Lesen Sie weiter …

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Der Nibelungen Hort (Auszug)

Da funkeln Kron’ und Becher

Und Spangen sonder Zahl,

Es leuchtet rings die Tiefe

Von der Juwelen Strahl.

Und nun erkennt er Alles,

Die Nächt’gen, wie den Ort,

Das sind die Nibelungen,

Das ist ihr reicher Hort.

(Auguste Kurs, 1815 – 1892)

Prolog

Die beiden Gestalten verharrten seit über einer halben Stunde kniend hinter der 16-bogigen Arkadenreihe des ehemals spätromanischen Kreuzgangs. Ihre dunkelgrüne Tarnkleidung verschmolz mit den Bodendeckern in der zunehmenden Dämmerung. Die letzten Besucher hatten den Ort vor wenigen Minuten verlassen. Die südlich von ihrem Versteck aufragende Neumünsterkirche sowie die massiven Steinwände und Gebäude auf den anderen Seiten ließen den kleinen Innenhof zu einer andächtigen Insel mitten in der Stadt mit ihren 125.000 Einwohnern werden. Kein Verkehrslärm, keine sonstigen menschengemachten Geräusche drangen in die mittelalterliche Begräbnisstätte, die bis auf eine einzige, allerdings neuzeitliche Ausnahme, nicht mehr als solche erkennbar war.

Trotz Frühlingsanfang war die Luft bitterkalt, erst vor wenigen Tagen war der letzte Schnee geschmolzen. Noch eisiger war der steinige Naturboden, auf dem die beiden kauerten. Der ältere Teil des Gespannes, der längst dem Indiana-Jones-Alter entwachsen war, zitterte vor Kälte und vor Aufregung. Nervös blickte er im Minutenrhythmus auf seine Armbanduhr. Endlich begann das Glockengeläut des an der Neumünsterkirche grenzenden Domes. Jetzt war es so weit: Niemand würde um diese Uhrzeit mehr in das Lusamgärtchen kommen.

Die Begleiterin des Alten lächelte, als dieser mit knackenden Gelenken unbeholfen aufstand. »Willst du es wirklich tun?«, flüsterte sie ihm zu. »Noch können wir unauffällig verschwinden.«

»Ich muss«, entgegnete er hart schnaufend. »Ich muss Gewissheit haben.«

Die Lichtverschmutzung der Großstadt strahlte, im Gegensatz zu dem Lärm, diffus bis in den Innenhof. Der Alte fand auch ohne seine kleine Stabtaschenlampe den Ausgangspunkt seiner Suche.

»Das ist sein Grabmal«, erklärte er flüsternd seiner Begleiterin. »Die vier kreisrunden Vertiefungen auf dem Steinquader sind Vogeltränken.« Ungeduldig unterbrach sie ihn. »Das weiß ich längst, Vater. Wie willst du den schweren Stein bewegen?«

Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. »Überhaupt nicht. Der Quader stammt von 1930 und hat reinen Symbolcharakter, da der richtige Ort, an dem die Gebeine liegen, unbekannt ist.« Der Mann zog eine handgemalte Skizze aus der Tasche. »Das richtige Grab muss da drüben sein.«

Er brauchte nicht lange zu suchen. »Hier, schau, wir haben Glück, der Teil steht noch.«

Auch wenn sie als Lehrerin für Englisch und Biologie von alten Gebäuden nicht viel Ahnung hatte, sah sie den Übergang im Farbton der Außenmauer des Neumünsters.

»Der linke Teil entstand bei der Umgestaltung in der Mitte des 18. Jahrhunderts«, erklärte er stolz. »Der rechte Teil ist im Originalzustand und selbst die Weltkriege haben ihn verschont.«

Mehrere verwitterte Steinfiguren waren in die Mauer eingelassen. Allesamt befanden sie sich in einem bedauernswerten Zustand, teilweise waren es nur Sandsteinreste, die keinen Rückschluss mehr auf die dargestellten Figuren zuließen.

»Der Engel mit der gestreckten Trompete, wo kann er nur sein?« Ungeduldig lief er von einer zur nächsten Figur und verglich sie mit seiner Skizze. Seine Tochter nahm ihm ungeduldig die Taschenlampe ab. »Es kommen nur diese beiden infrage«, folgerte sie schließlich. »Viel ist von dem Engel nicht mehr zu sehen, eine Trompete schon gar nicht. Wie willst du da weiterkommen?«

Er wusste es nicht. Er rüttelte, schüttelte und klopfte an den beiden Figuren herum. Nichts passierte. »Das hier könnte der Engel gewesen sein, in der Vertiefung war vermutlich die Trompete befestigt.«

Seine Tochter kam näher, streckte sich und schaute sich das Loch im Taschenlampenlicht an. »Da steckt etwas drin, Vater.«

Ohne auf eine Antwort zu warten, drückte sie die Taschenlampe in die röhrenartige Vertiefung. Ein dezentes, klickendes Geräusch ließ sie zusammenzucken. Im nächsten Moment vernahmen sie ein unangenehm lautes Rumpeln. Die Steinfigur zur Linken hatte sich seitwärts bewegt.

Mit offenem Mund starrte ihr Vater sie an: »Der Zugang, du hast ihn gefunden.«

Ein fast unhörbar leises Pfeifen zischte aus dem Innern des unbekannten Raumes, der sich unter der Außenmauer der Kirche befinden musste.

»Was ist das?«

»Das ist der Luftaustausch. Ein untrügliches Zeichen, dass die Gruft schon lange nicht mehr geöffnet war.«

»Willst du wirklich runter?«

Er nickte. »Ein bisschen müssen wir warten. Sonst ersticken wir an Sauerstoffmangel.«

Zehn Minuten später wagte er den Abstieg, seine Tochter folgte ihm neugierig. »Pass auf die Stufen auf«, meinte er. »Die sind über 800 Jahre alt.«

Der Raum war nicht viel größer als eine Kammer. In drei voneinander getrennten Wandnischen standen reichlich verzierte Steinsärge. Er zögerte, als er mehrere Staubansammlungen am Übergang zwischen dem Boden und den Wänden entdeckte.

»Das waren mal Holzkreuze, die an den Wänden hingen«, erklärte er seiner Tochter. Dann wandte er sich den Inschriften der Särge zu. Die Schrift war verwittert und mehr als einmal musste er mit seinem Taschentuch für Klarheit sorgen. Seine Tochter konnte mit der unbekannten Sprache nichts anfangen. Nur ein paar Jahreszahlen konnte sie mühsam entziffern.

»Das muss er sein«, sagte er nach einer Weile. »1230, das passt. Und hier steht sogar der Name!« Die Freude über den Fund war ihm deutlich anzusehen.

Seine Tochter konnte kaum glauben, dass sie am Ziel waren. Ihr Vater musste sie mehrere Wochen lang zu der Fahrt nach Würzburg überreden. Drei Tage waren sie bereits hier und ihr von der Idee besessener Vater studierte von morgens bis abends in den hiesigen Bibliotheken.

»Komm, lass uns gehen«, bettelte sie. »Du hattest recht. Mit diesem Fund wirst du berühmt.« So richtig hatte sie die Motivation ihres Vaters nicht nachvollziehen können. Ein altes, verschollen geglaubtes Grab, na und?

Er hatte nicht zugehört. »Hilf mir mal«, sagte er stattdessen.

Sie glaubte, nicht richtig zu hören. »Du willst doch nicht etwa das Grab öffnen?«

»Natürlich will ich mal reinschauen. Warum soll ich das anderen überlassen?«

Gemeinsam drückten sie die schwere Deckelplatte nach hinten, bis der Sarg eine Handbreit offen stand.

Ehrfurchtsvoll staunten sie über das vollständig erhaltene Skelett, an dem an mehreren Stellen Stoffreste anhafteten.

Sie nahm ihrem Vater erneut die Lampe ab und leuchtete in das Innere. »Da, schau mal!«

Ihr Vater hatte sie ebenfalls entdeckt und nahm die metallene Dose aus dem Sarg. Sie ließ sich ganz leicht öffnen.

Kapitel 1 Vor ein paar Wochen im Sommer

Es hätte so ein schöner Tag werden können.

Ich sah aus wie ein Depp. Genau genommen sah ich nicht nur aus wie ein Depp, ich war einer. Die Sache hatte ich mir selbst eingebrockt. Nur einmal hatte ich an der falschen Stelle ein falsches Wort von mir gegeben und schon war es passiert. Das Leben war nicht fair. Letzte Woche hatte ich zu diesem Thema einen Witz in einer Illustrierten gelesen. Wie nennt man das, wenn im Leben alles glatt läuft? Die Antwort: Das Leben der anderen.

Begonnen hatte diese unheilvolle Geschichte am vergangenen Montag nach der Lagebesprechung in unserer Dienststelle. KPD, wie wir unseren Dienststellenleiter Klaus P. Diefenbach nannten, seufzte nach seinem nicht enden wollenden Monolog, den er generell in jeder Besprechung zwecks Selbstbeweihräucherung hielt, und sagte laut in die Runde: »Herr Palzki, bleiben Sie bitte am Schluss einen Moment hier.« Unter dem lauten Gegröle meiner Kollegen blieb mir nichts anderes übrig, als abzuwarten. Generell war ich immer der Erste, der den Saal verließ. Ich atmete tief durch und hoffte, dass KPD nicht wieder eine seiner verrückten Ideen aus dem Hut zauberte. Erst kürzlich wollte er mich, als er sich zufällig und wie immer unberechtigterweise über mich ärgerte, als Parkwächter an die Hessler Bruchwiesen versetzen. Zur Erklärung musste man erwähnen, dass diese in einem Landschaftsschutzgebiet lag und mit dem Auto legal nicht zu erreichen war.

»Herr Palzki«, begann er, als wir beide allein im Sozialraum waren. »Ich kann zwar Ihre Ermittlungsmethoden nicht gutheißen, aber dieses eine Mal will ich darüber hinwegsehen. Schließlich haben Sie den entscheidenden Impuls gegeben, der zur Festnahme des Täters führte. Selbstverständlich war ich ihm längst selbst auf den Fersen. Nur weil ich mich um das Geburtstagsgeschenk für meine Frau kümmern musste, waren Sie mir ausnahmsweise eine Nasenlänge voraus.«

Ich musste grinsen. Dieser Tag wird in die Annalen der Dienststelle eingehen. Unser Chef brachte das erste Mal eine Art Lob hervor, das er nicht auf sich selbst bezog. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich allerdings nicht, dass dieser Hauch eines Lobes einen gewaltigen Haken hatte.

»Als guter Chef muss ich über meinen Schatten springen können«, sprach KPD weiter. »Auch wenn es bisher nie der Fall war, manchmal muss man eine besondere Leistung seiner Untergebenen einfach honorieren.«

»Sonderurlaub?«, quatschte ich dazwischen.

KPD verzog seinen Mundwinkel. »So gewaltig war Ihre einmalige Sonderleistung auch wieder nicht. An anderen Dienststellen, die wohlgemerkt strenger geführt werden als meine, wird solch eine Leistung jeden Tag erwartet und nicht nur einmal in zehn Jahren wie bei Ihnen, Herr Palzki.«

Ich protestierte. »So einfach war das nicht. Immerhin habe ich im Alleingang den gefährlichen Imbissbudenräuber geschnappt, der seit Monaten in der Kurpfalz aktiv war. Was da hätte alles passieren können!«

Dass die Festnahme nur einem Zufall geschuldet war, musste ich KPD nicht unbedingt auf die Nase binden. An dem Tag war ich zufällig während einer Ermittlungssache bei meinem Lieblingsimbiss Currysau in Speyer vorbeigekommen. Da mein Chef von Arbeitsunterbrechungen zwecks Nahrungsaufnahme nichts hielt, hatte ich den Grund für meine Anwesenheit verschwiegen. Letztendlich zählte nur der Erfolg, wie man in jedem besseren Ratgeber nachlesen konnte. Dem Räuber, der mit gezückter Waffe den Inhaber und seinen Bruder bedrohte, drückte ich, ohne lang nachzudenken, meinen angebissenen Doppelcheeseburger mit Extraportion Bacon, Röstzwiebeln, Soße und Ketchup mitten ins Gesicht. Der schlagfertige Robert, der Inhaber der Currysau, ergänzte die Entwaffnung mit einem kräftigen Schuss aus dem Mayonnaisespender.

KPD riss mich aus den Gedanken.

»Dem Fahndungserfolg habe ich es zu verdanken, dass ich eine Belobigung des Innenministeriums erhalten habe. Sogar einen Preis bekam ich überreicht.«

KPD stellte sich wichtig machend in Positur. »Der Preis kam zur rechten Zeit. Er ist das ideale Geburtstagsgeschenk für meine Frau.«

»Finde ich gut«, antwortete ich und schöpfte Hoffnung. »Ich nehme an, es handelt sich um eine Weltreise. Alles andere wäre für Ihre Frau als Geburtstagsgeschenk nicht akzeptabel. Wie lange dauert die Reise?«

KPD blickte mich konsterniert an. »Nicht übertreiben, Herr Palzki, es ist kein runder Geburtstag. Außerdem soll man es mit den Geschenken nicht übertreiben. Frauen sind nur selten mit etwas zufrieden und wollen immer mehr.«

KPDs Sprüche über Frauen waren mindestens so legendär wie die abwertenden Kommentare über seine Untergebenen.

»Ihre Frau hat doch ebenfalls demnächst Geburtstag, wenn ich mich recht erinnere?«

Ich schaute auf. KPD wusste meinen Namen, das war für ihn bereits eine Höchstleistung. Dass er wusste, dass ich verheiratet war, überstieg meine Vorstellungskraft. Allerdings hatte er mit dem in Kürze bevorstehenden Geburtstag recht. Hatte er in der Personalakte geschnüffelt?

KPD druckste herum. Irgendetwas Unangenehmes wollte er loswerden.

»Der Innenminister meinte, ich soll Ihren Anteil an der Festnahme des Täters würdigen.«

Aha, dachte ich. So war das also. Die Initiative für diesen Hauch eines Lobes kam gar nicht von KPD.

»Darf ich auf Weltreise gehen?«, unterbrach ich ihn dreist, doch verärgert unterbrach er mich.

»Er meinte, dass ich mit Ihnen zusammen den Erfolg feiern soll. Deshalb diese Karten, die ich von ihm bekommen habe.«

»Welche Karten?«, fragte ich sofort nach, während mir in der Magengegend flau wurde.

Der Dienststellenleiter öffnete seine Ledermappe, die mehr kostete als das, was ich im Monat verdiente. Stumm überreichte er mir zwei Theaterkarten. Was ich darauf las, verschlug mir ein weiteres Mal die Sprache.

»Wa, was soll das?«, stammelte ich hilflos. »Nibelungen? In Worms?«

KPD schaute mit verzogenen Mundwinkeln zu Boden. »Mir ist natürlich klar, dass Sie damit nicht viel oder gar nichts anfangen können, Herr Palzki. Mit Kultur kennen Sie sich nicht aus. Eines Ihrer vielen Defizite, ich weiß«, fügte er hinzu.

Beleidigungen war ich von KPD gewohnt, daher reagierte ich nicht. Hochkulturelle Veranstaltungen waren in der Tat nichts für mich. Vor ein paar Jahren hatte mich meine Frau Stefanie mal in eine Oper mitgeschleppt. Seitdem verzichtete sie darauf, mit mir zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Dabei hatte ich mich während der Vorführung kaum danebenbenommen. Die meiste Zeit schlief ich. Dass man mein Schnarchen bis in die Ränge gehört haben soll, wie Stefanie behauptete, hielt ich für ein Gerücht. Immerhin mussten wir nur bis zur Pause bleiben, meine Frau hatte genug von dem Getuschel hinter unserem Rücken.

»Und was soll ich mit dem Zeug?« Ich wollte ihm die Karten zurückgeben, doch KPD nahm sie nicht an.

»Die sind für Sie und Ihre Frau«, sprach er unbeirrt weiter. »Damit haben Sie ebenfalls ein Geburtstagsgeschenk für Ihre Gattin.« Er lächelte selbstgefällig.

Wahrscheinlich würde Stefanie die Scheidung einreichen, wenn ich ihr mit diesen Karten käme.

»Meine Frau hat erst nach dem Termin Geburtstag«, erklärte ich mit einem kleinen Hoffnungsschimmer.

»Das macht überhaupt nichts«, ereiferte sich KPD. »Es ist ein Geschenk des Innenministeriums. Ich und meine Frau holen Sie am Samstag gegen 15 Uhr ab. Ist das für Sie okay?«

Nichts war okay, dachte ich zornig, auch wenn seine Frage nur rhetorisch gemeint war.

»Samstags ist bei mir ganz schlecht. Zu Hause gibt es immer was zu tun. Der Rasen müsste mal wieder gemäht werden.«

KPD ging auf meinen verbalen Fluchtversuch nicht ein. »Also abgemacht. Sie dürfen mit Ihrer Frau in meinem neuen Dienstwagen mitfahren. Da durfte bisher selbst meine eigene Frau nicht einsteigen. An diesem Tag werde ich eine Ausnahme machen. Wer weiß, welche Prominente und VIPs in Worms dabei sein werden. Da muss ich auf alles achten, damit mein sehr guter Ruf nicht beschädigt wird.«

Er zeigte auf die Karten in meiner Hand. »Die Nibelungenfestspiele sagen Ihnen bestimmt etwas?«

Was sollte ich meinem Chef darauf nur antworten? Die Wahrheit? Nibelungen, das war für mich eine Sage um einen gewissen Drachentöter, Siegfried hieß er, glaube ich, und einem sagenhaften Goldschatz, der angeblich in der Nähe des Rheins verbuddelt wurde und von Zwergen bewacht wird. Damit war mein komplettes Wissen über die Nibelungen abgehakt.

»Na, klar«, antwortete ich schnell, bevor er mir eine inhaltliche Frage stellen konnte. »Fast zwei Drittel der Kurpfälzer sollen laut den neuesten Forschungen von den Nibelungen abstammen.«

KPD glaubte mir sofort diesen Quatsch. »Wirklich, Herr Palzki? Das habe ich gar nicht mitbekommen, obwohl ich die Presse immer sehr intensiv verfolge, damit ich nichts verpasse, wenn ich als guter Chef erwähnt werde.«

»Das war in einer Fachzeitschrift gestanden und nicht in der Zeitung«, ergänzte ich und hatte keine Ahnung, wie ich aus dieser Geschichte wieder herauskommen sollte.

»Da werde ich gleich mal einen Ahnenforscher beauftragen. Als Original Kurpfälzer könnte auch ich mit dem Königshaus der Burgunder verwandt sein. Daher würde es sich lohnen, intensiv nach diesem Hort zu suchen.«

Und wieder einmal war mein Mund schneller als mein Gehirn. »Hort? Meinen Sie den neuen Kindergarten im Neubaugebiet Großer Garten?«

Entgeistert schaute er mich an und meinte schließlich: »Ach so, Ihre Bildungsdefizite, ich verstehe.«

Ich hatte keine Chance. Mein Chef rief sogar bei meiner Frau an, um ihr die frohe Botschaft zu überbringen. Dass meine Frau von der Einladung genauso wenig begeistert war wie ich, wunderte mich nach der Erfahrung in der Oper nicht wirklich. Sie wusste allerdings, wie hartnäckig KPD sein konnte, und meinen Job wollte sie nicht auf’s Spiel setzen. Schwierig war es nur wegen unserer vor wenigen Wochen geborenen Zwillinge Lisa und Lars. Die zwölfjährige Melanie und der drei Jahre jüngere Paul waren dagegen problemlos, sie würden sich über einen freien Abend freuen. Das Babyproblem wurde mithilfe meiner Schwiegermutter gemeistert, die eigens aus Frankfurt angereist kam. »Lisa und Lars werden durchaus ein paar Stunden ohne direkten Brustkontakt überstehen«, meinte sie zu ihrer eher skeptisch eingestellten Tochter.

Die Tage zwischen Montag und Samstag zählten zu den schlimmsten meines Lebens. Ich musste nicht nur ständig Kurzreferate von meinem Chef über die Nibelungensage und das Nibelungenlied über mich ergehen lassen, auch meine Kollegen sparten nicht mit bissigen Kommentaren.

Das Allerschlimmste war die Zeit nach Feierabend. Und zwar jeden Abend. Das Resultat dieser Zeit war, dass ich jetzt aussah wie ein Depp.

»Wir können auf keinen Fall in deinem alten Anzug zu den Nibelungenfestspielen gehen. Das war bereits in der Oper mehr als peinlich.«

Mit dem Hinweis auf den falschen Plural konnte ich nicht punkten. »Es reicht doch völlig, wenn ich den Anzug allein anziehe.«

Stefanie verzog keine Miene, damit war alles gesagt.

Meine normalerweise beste aller Ehefrauen jagte mich durch unzählige Bekleidungsgeschäfte. Es können auch ein paar mehr gewesen sein. »Was kann ich dafür, wenn du eine so seltsame Figur hast«, meinte sie lapidar, als ich aufbegehren wollte. Doch sie lachte gleich darauf und nahm mich in den Arm. »Du siehst es doch selbst. Entweder ist die Hose an der Taille zu eng oder die Beine sind zu lang.«

»Oder dir gefällt die Farbe nicht oder der Schnitt oder sonst was«, ergänzte ich.

»Weil ich nicht will, dass du herumläufst, als würdest du auf der Straße leben. Wann haben wir dir zum letzten Mal etwas gemeinsam zum Anziehen gekauft?«

Damit hatte sie recht, meine nicht sehr üppige Kleiderausstattung hatte meine Frau bisher immer ohne meine Mithilfe gekauft und mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Als Mann konnte ich damit gut leben.

Letztendlich hatte Stefanie etwas gefunden, mit dem sie einigermaßen zufrieden war. Ich dagegen weniger. Der Bund war viel zu weit und die Hosenbeine schlackerten bei jedem Schritt wie ein Mehrfamilienzelt im Sturm. Das Hemd zwickte an den unmöglichsten Stellen und war einfach nur unbequem. Die Krawatte, nach Stefanies Meinung farblich passend zum Rest, war breit wie ein Schal. Es war Hochsommer und die Krawatte war mein Rollkragenpullover.

Meine Frau ließ sich nichts anmerken, während sie das Ergebnis begutachtete.

»Vielleicht solltest du dies zum Anlass nehmen und über eine Diät nachdenken, mein lieber Mann. Du hast in den letzten zwei, drei Jahren ganz schön zugelegt.« Ihr Lächeln wirkte aufgesetzt.

»Das ist eine optische Täuschung«, wehrte ich mich. »Die Hose ist viel zu groß für meinen schmächtigen Körper.«

Seltsamerweise nickte sie. »Stimmt schon, was du da sagst, ein bisschen Reserve habe ich an der Taille vorsichtshalber gleich mit einkalkuliert. Sonst brauchst du an Weihnachten gleich wieder einen neuen Anzug.«

Ich schluckte erschrocken. »Weihnachten?«, stotterte ich. »Was ist an Weihnachten? Wozu brauche ich da einen Anzug?«

Ich bekam keine Antwort. So gut es in meiner Verkleidung ging, setzte ich mich auf die Couch und las Zeitung, während sich Stefanie im Bad fertig machte. Meine Schwiegermutter, die sich um unseren Nachwuchs kümmerte, lachte jedes Mal, wenn sie durchs Wohnzimmer lief und mich sah.

Eine gute Stunde später klingelte es an der Tür. Ich blickte zum letzten Mal drohend zu meinem Sohn Paul, wohlwissend, dass es nichts brachte und er längst irgendwelche verrückten Pläne geschmiedet hatte, die ich morgen wieder aus der Welt schaffen musste.

Im gleichen Moment, als ich die Eingangstür öffnete, flutete ein dermaßen übler Gestank den Flur, dass ich im Reflex die Gefahrenabwehr anrufen wollte. Nachdem sich meine Nase temporär in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hatte, erkannte ich KPD. Hochglanzpoliert stand er da und zeigte mir die Goldkronen auf seinen Weisheitszähnen.

Obwohl er Zivil trug, hatte er sich Dutzende Orden ans Jackett geheftet. Er scannte mich herablassend und seufzte. »Sind Sie fertig oder ziehen Sie sich noch um?«, fragte er zur Begrüßung. Wenn das Stefanie gehört hätte!

Diese kam jetzt hinzu und musste erst einmal einen Hustenanfall überstehen. Ich bekam große Augen. Nicht wegen ihres Anfalls, sondern wegen ihres Kleides. Sie sah wundervoll aus.

»Hallo, Herr Diefenbach«, begrüßte sie meinen Chef. »Toll sehen Sie aus.«

Mich konnte sie damit nicht eifersüchtig machen, da ich wusste, dass sie dies ironisch meinte. Für KPD war Ironie ein Fremdwort.

»Guten Tag, Frau Palzki«, sülzte er zurück. »Es freut mich, dass Sie Geschmack haben. Das ist ein Maßanzug, den man sich nur als Dienststellenleiter leisten kann.«

Nach einer kurzen Verabschiedung gingen wir mit KPD nach draußen. Zum Glück waren meine gefürchteten Nachbarn, die Ackermanns, nirgends zu sehen.

Auf der Straße parkte eine Luxuskarosse: KPDs neuer Dienstwagen. Sein vorheriger war fast ein Jahr alt, wie er kürzlich erzählte. Dieses war natürlich eines Chefs unwürdig. Da der Schwarzgeldetat unserer Dienststelle wohlgefüllt war, hatte er sich unverzüglich einen neuen bestellt. Seitdem belegte er im Hof hinter unserer Dienststelle gleich drei Parkplätze, damit sich niemand neben sein Prachtstück stellen und es beschädigen konnte.

Er öffnete die Tür des Fonds. Warum hatte er keinen Chauffeur?, sinnierte ich, während er ins Wageninnere zeigte und gleichzeitig Stefanie ansprach. »Sie kennen bereits meine Gattin, Frau Palzki. Ihr Kleid ist übrigens von …«, er sprach ein paar französisch klingende Wörter, die wie ein sündhaft teures Modelabel klangen, »…fast so exklusiv wie mein Maßanzug.«

Meine Frau stieg kommentarlos ein und begrüßte Frau Diefenbach, die wie immer mit mehreren Kilogramm Schmuck behängt war. Wenn sie lief, hatte sie deshalb einen leicht gebeugten Gang.

KPD ließ sich geistig herab und öffnete für mich die Beifahrertür. Besorgt schaute er auf den Boden. »Ihre Schuhe sind doch sauber, oder?«

Wenn ich dies vorher gewusst hätte, hätte ich den Hundehaufen, der gestern an dieser Stelle auf dem Gehweg lag und für den sich natürlich keiner der vielen täglich vorbeilaufenden Hundefreunde verantwortlich zeigte, liegen gelassen. Mit einem bisschen Glück hätte der Geruch den Gestank von KPDs Parfüm überdecken können.

»Bitte achten Sie darauf, dass das Armaturenbrett keine Fingerabdrücke bekommt, das sieht immer gleich so unsauber aus.«

Er schloss die Beifahrertür eigenhändig, ging um den Wagen herum und stieg ein. Um das großzügige Fahrzeuginnere zu demonstrieren, streckte er sich auffällig.

Der Fahrstil meines Vorgesetzten war gewöhnungsbedürftig. Aus Gründen der allgemeinen Verkehrssicherheit wäre es besser, regelmäßig den öffentlichen Verkehr auszuschließen, wenn KPD fuhr. Zum Glück waren heute seine Verkehrsgegner allesamt reaktionsstarke Autofahrer, die rechtzeitig ausweichen konnten.

Da zwei Frauen im Auto saßen, hielt er sich mit Flüchen über die seiner Meinung nach inkompetenten Autofahrer sehr zurück.

»Na, was sagen Sie zu meinem Navi, Herr Palzki?«

Ich blickte auf das Gerät, dessen Bildschirm so groß war wie die Computermonitore in Melanies und Pauls Kinderzimmer. Erst als ich die Stimme des Navis hörte, verstand ich seine Frage.

Mein Chef beantwortete sie selbst. »Meine eigene Stimme, ich habe die Texte selbst eingesprochen. Ein bisschen Autorität tut auch einem Navi gut.«

Kapitel 2 Die Nibelungenfestspiele in Worms

Nach einer halben Stunde erreichten wir ohne nennenswerte Ereignisse Worms.

Da wir sehr früh waren, hielt sich der Festivalverkehr in Grenzen. KPD steuerte zielsicher einen VIP-Parkplatz an, der sich in unmittelbarer Nähe des Doms befand.

»Ich habe mir extra einen Busparkplatz reservieren lassen, damit der hochglanzpolierte Lack nicht beschädigt wird.«

Einparkprobleme waren damit weitgehend ausgeschlossen.

Es war einige Jahre her, seit ich das letzte Mal in Worms war. Zumindest an den Dom konnte ich mich erinnern, den gab es damals bereits. KPD zeigte neben den Dom.

»Auf der anderen Seite hat man das Freilichttheater im Heylshofpark aufgebaut. Ich bin jedes Jahr ergriffen, wenn ich darin Platz nehme. Natürlich immer auf den besten Rängen«, fügte er angeberisch hinzu. »Lassen Sie uns zunächst eine Kleinigkeit essen. Ich habe uns einen Tisch bei Essen im Park reservieren lassen.«

Diese Pein war mir bekannt. KPD hatte es mir während der Woche angedroht.

»Ich und meine Frau haben Sie deswegen so früh abgeholt, weil wir vorher auf dem Parkgelände dinieren wollen. Dies ist ein idealer Treffpunkt, um wichtige Personen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Am liebsten wäre mir, wenn Sie sich in dieser Zeit etwas zurückhalten, Sie reagieren ja öfters mal zu impulsiv.« Während ich eine ärgerliche Miene aufzog, legte er eins drauf. »Ich habe selbstverständlich auf Sie Rücksicht genommen und nur Speisen vorbestellt, die man mit normalem Besteck zu sich nehmen kann. Ich will mich schließlich nicht in der Öffentlichkeit blamieren.«

Das Essen, oder Dinner, wie KPD sich ausgedrückt hatte, machte keinen Spaß. Mir nicht, weil es bloß undefinierbares Zeug gab, uns allen nicht, weil mein Chef ständig von seinem Stuhl aufsprang und abartig laut irgendwelche mir unbekannten Vielleicht-Promis begrüßte. Seine Frau, die ihren Mann zur Genüge kannte, aß in sich gekehrt den nicht gerade üppig gefüllten Teller leer. Stefanie machte mir sogar ein Kompliment. »Da bin ich richtig froh, dass ich dich geheiratet habe und nicht einen Promi, wie es mir meine Mutter immer geraten hat.«

Ich revanchierte mich und flüsterte ihr zu: »Und ich bin froh, dass ich dich geheiratet habe und nicht solch ein Duckmäuschen wie Frau Diefenbach.«

Ja, auch ich konnte manchmal den richtigen Ton treffen, ohne in ein Fettnäpfchen zu treten. Stefanie strahlte mich an. Ich gab einen kleinen Scherz als Zugabe. »Obwohl so ein Schweigegelübde bei Frauen gar nicht so verkehrt ist.« Ihr fiel der Kinnladen hinunter und ich ergänzte schnell: »Das sollte nur ein Witz sein! Natürlich sollen Frauen reden dürfen, wenn sie etwas gefragt werden.« Ich grinste breit in der Hoffnung, dass Stefanie es tatsächlich als Witz auffasste. Irgendwo hatte ich mal den dummschlauen Spruch gelesen: »Kommunikation ist generell ein einziges Missverständnis« oder jedenfalls so ungefähr.

»Bei dir weiß man nie«, antwortete Stefanie. »Seit wann isst du Bratheringe?« Sie zeigte auf meinen Teller.

»Was? Das sind Bratheringe?« Übelkeit stieg in mir hoch. Bratheringe waren mir genauso zuwider wie Rosenkohl und Rote Bete. Ich stand auf, um zur Toilette zu rennen.

»War nur ein Witz«, sagte Stefanie. »Auch ich kann auf deine Art lustig sein.«

»Das war nicht lustig«, meuterte ich, während ich mich wieder setzte. Im gleichen Moment klopfte mir jemand mit voller Wucht auf den Rücken. Der letzte Bissen Brathering, oder was immer es war, flog zum Nachbartisch.

»Herr Palzki«, flötete KPD, »stehen Sie mal auf. Ich muss Ihnen Frau Fou vorstellen.«

Ich sah eine komplett in Lila gekleidete Frau. Vermutlich sollte es ein Kleid sein, für eine weniger modeaffine Person wie mich sah es aus, als hätte sie sich in eine 50 Meter lange Stoffbahn eingewickelt. »Das ist mein Untergebener Reiner Palzki, der mir bei den Ermittlungen zu dem Imbissräuber ein wenig assistierte.«

Die Stoffbahnen fingen an, sich zu bewegen, als wäre darunter ein Taubenschlag verborgen. Schließlich schnellte in der Nähe des Bauchnabels eine Hand hervor.

»Angenehm, Herr Palzki. Mein Name ist Rosa Fou. Ich habe die Aufgabe, Sie durch das Theater und die nähere Umgebung zu führen. Sind Sie mit dem Essen fertig? Hat es geschmeckt?«

Im Reflex nickte ich. Stefanie hatte ihren vegetarischen Teller leer, Frau Diefenbach ebenso, nur der von KPD war fast unberührt.

»Das ist klasse«, entgegnete ich dem lilafarbenen Tuchindividuum, »ein wenig die Beine vertreten, ist sicherlich nicht so verkehrt. Wer weiß, wie lange wir nachher sitzen müssen.«

»Müssen?«, fragte sie überrascht.

KPD klärte sie auf. »Herr Palzki ist für seine wenig spaßigen Witze bekannt. Selbstverständlich freut er sich, mit mir in der ersten Reihe sitzen zu dürfen.«

Stefanie und Frau Diefenbach waren ebenfalls aufgestanden und begrüßten Rosa Fou.

Die Stoffbahn setzte sich in Bewegung. Mit einem letzten Blick auf den Gastronomiebereich sah ich am Nachbartisch einen Kellner, der den Tisch säuberte. »Das passiert zum Glück nur ganz selten, dass ein Vogel gerade hier etwas fallen lässt«, sagte er zu der Tischrunde.

Das Freilufttheater war nur wenige Schritte entfernt. Bei der Kartenkontrolle konnte es sich KPD nicht verkneifen, den Kontrolleur darauf hinzuweisen, dass er in der ersten Reihe einen Platz hatte. Die lila Rosa führte uns in den Innenbereich. Wenn man bedenkt, dass das Theater nur für kurze Zeit aufgebaut wurde, sah es gewaltig aus. Fou spulte zahlreiche Daten herunter, die ich mir nicht merkte. Die konnte ich, falls ich doch noch Interesse an dem Ganzen finden sollte, in dem Flyer nachlesen, den mir KPD diese Woche aufgedrängt hatte.

Da erst in einer Stunde der offizielle Einlass begann, war es in dem Theater fast menschenleer. Rosa Fou führte uns auf die Bühne, wo mehrere Arbeiter dabei waren, die Aufbauten und die Dekoration auszurichten. Ein paar Lichttechniker testeten die Bühnenbeleuchtung.

»Führungen hinter den Kulissen gibt es normalerweise nur um 11 Uhr«, sagte Fou. »Für Sie wurde eine Ausnahme gemacht.«

KPD platzte beinahe vor Stolz.

»Das wird ganz schön warm auf der Bühne, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind«, sagte ich, um einen kommunikativen Beitrag zu leisten.

Fou lächelte und zog nach einem wilden Gefuchtel einen Arm hervor und zeigte nach oben. »Und dabei sind nur ein paar Scheinwerfer eingeschaltet. Die Schauspieler haben einen Schwerstjob. Ich möchte nicht mit ihnen tauschen.«

Stefanie schaute hinter die bunt angemalten Aufbauten. »So habe ich mir das gedacht. Hinten sieht man nur Sperrholz und Latten.«

»Alles Illusion«, sagte Fou und grinste.

»Genau wie die Sache mit den Nibelungen«, ergänzte ich. »Alles Show um ein paar Typen, die es niemals gab.«

Während Fou mich mit offenem Mund anstarrte, knallte sich KPD mit der flachen Hand an die Stirn. »Palzki, haben Sie vergessen, was ich Ihnen diese Woche lang und breit erklärt habe?«

Er schaute zu Fou. »Sie müssen meinen Untergebenen entschuldigen. Bereits während der Ausbildung durfte er keine Pause machen, weil man danach wieder von vorn anfangen musste.«

Mein Vorgesetzter krallte sich an meinem Oberarm fest. »Die Burgunder waren ein Herrschergeschlecht, das in Worms beheimatet war. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Was das Nibelungenlied und die Nibelungensage angeht, muss ich gestehen, dass es recht freie Erzählungen sind, die sich im Laufe der Jahre nach dem Prinzip der stillen Post immer wieder verändert haben. Die Nibelungenforschung befasst sich aber primär mit den uralten Dokumenten, in denen die Geschichte der Nibelungen und der Burgunder noch einigermaßen unverfälscht wiedergegeben wurden.«

»Drache, Siegfried, Unverwundbarkeit?«, fragte ich schelmisch grinsend zurück, da mir ein paar Stichworte aus KPDs Vorträgen im Gedächtnis hängen geblieben waren.

»Palzki, ich bitte Sie! Meine Schwiegermutter ist auch ein Drachen. Legen Sie nicht alles auf die Goldwaage.«

Ich stellte mir vor, wie Siegfried mit KPDs Schwiegermutter kämpfte.

Mein Chef sprach weiter. »Daher geht die Forschung davon aus, dass es den sagenhaften Goldschatz tatsächlich gibt. Leider ist die einzige vorhandene Ortsbeschreibung zu vage, um den Ort eindeutig zuordnen zu können. Wenn man wenigstens einen der Zwerge fassen würde, die den Schatz bewachen.«

»Zwerge?«

»Habe ich Ihnen doch alles erklärt. Haben Sie nicht richtig zugehört? Als Dank für die Bewachung des Schatzes sind die Zwerge unsterblich.«

Ich vermutete, dass KPD an diesen Schwachsinn tatsächlich glaubte. Aber jeder so, wie er wollte. Schließlich gab es genügend Menschen, die sich mit Esoterik wie Kartenlegen, Astrologie und so weiter beschäftigten und fest daran glaubten. Erst kürzlich hatte ich einen Bericht gelesen, dass in Naturkostläden manche Biosäfte mit einem durchgestrichenen Barcode angeboten werden. Irgendein kranker Spinner hatte die These in die Welt gesetzt, dass der Barcode sich negativ auf den flüssigen Inhalt überträgt und diesen geschmacklich verändert. Da die Menge der Käufer, die das glaubten, so groß wurde, haben die Getränkehersteller reagiert und bereits im Druck der Verpackungen den Barcode mit einem Querstrich neutralisiert. Wenn die parallelen Striche miteinander verbunden sind, soll der Code keine negativen Auswirkungen auf das Getränk haben.

Daher war ich fest der Meinung, dass es nicht wenige Mitmenschen gab, die an die Nibelungensage und den Schatz glaubten.

Frau Fou versuchte, die Situation zu retten, und referierte über das Thema Nibelungen. Stefanie zeigte sich interessiert und stellte Zwischenfragen. KPD druckste ein wenig herum und gab dann Ruhe. Seine Gattin hatte die letzten Worte beim Essen gesagt und das war ein einfaches »Guten Appetit« gewesen.

Unsere lilafarbene Führerin ging mit uns hinter die Kulissen. Dieser Bereich war erstaunlich klein und kein bisschen festlich geschmückt. Nach einer schmalen Tür standen wir auf einem Freigelände, das mit mehreren Wohnwagen umsäumt war. Halb verkleidete Schauspieler und Dutzende Komparsen standen und saßen herum und warteten auf ihren Einsatz. Durch ein Tor, das von Sicherheitskräften bewacht wurde, verließen wir das Festivalgelände.

»Lassen Sie uns jetzt durch den Park gehen«, schlug Rosa Fou vor. Ich schaute auf die Uhr. Zeit hatten wir genug, auch wenn ich mich viel lieber mit einem kühlen Bier an die Bar zurückgezogen hätte. Fou erklärte uns diverse Denkmäler, die sich in der Nähe des Domes befanden. Einmal erwähnte sie Martin Luther, der seinerzeit in Worms weilte. Meine Frage, ob dieser Luther auch ein Nibelunge oder Burgunder war, brachte sie nur kurz aus dem Konzept.

KPD protzte mit seinem Achtelwissen und unterbrach Rosa Fou ständig. Ich nahm Stefanie in den Arm und folgte den beiden Oberschlauen mit gebührendem Abstand. KPDs Frau war ständig irgendwo in der Nähe, man hörte sie allerdings nie und oft genug war sie aus unserem Blickfeld verschwunden. Ihr Leben musste trotz relativem Reichtum furchtbar sein.

Das, was sich in den nächsten Sekunden abspielte, sollte weitreichende Folgen nicht nur für diesen Abend haben.

Mit herausgestreckter Brust zeigte KPD auf irgendein altes Schild, das in einer grob behauenen Sandsteinmauer eingelassen war.

»Wissen Sie, warum man diesen Hinweis angebracht hat, Frau Fou?«

Zu einer Antwort kam es nicht mehr. Stefanie und ich, die einige Meter zurücklagen, sahen eine Frau, die sich seltsam verbogen auf der Mauerkrone aufrichtete. Dass es sich bei dem langen Stab, der aus ihrer Brust ragte, um einen Speer handelte, erkannte ich erst später. Gebannt starrten wir auf die blutige Fontäne, die mit hohem Druck aus der Frau spritzte, während sie von der Mauer stürzte und dabei laut schrie.

KPD bemerkte die tödlich Getroffene erst, als sie mit ihrem Körper direkt in seinem Gesicht landete und ihn mit zu Boden riss. Aufgrund des Speeres kam sie in Seitenlage quer auf seinem Oberkörper zur vorletzten Ruhe.

Stefanie schlug sich vor Schrecken die Hand vor den Mund, Fou rannte panisch davon. KPDs Frau stand teilnahmslos neben Stefanie und mir und machte keine Anstalten, ihrem Gatten zu helfen.

Die Szene, die sich uns bot, war grotesk: KPD lag im Dreck, war aber trotz des Sturzes bei Bewusstsein. Auf ihm lag die Frau in einem Theaterkostüm. Der Speer führte haarscharf neben KPDs Ohr entlang und hatte das Opfer nach meiner ersten Vermutung direkt ins Herz getroffen. Die ungeheure Blutmenge, die nach wie vor pulsierend wie ein Geysir aus ihrem Körper sprudelte und den akkurat gestylten Dienststellenleiter in ein unappetitlich rotes Etwas verwandelte, hätte man auf der Bühne während der Vorstellung nicht authentischer hinbekommen. Für mich war sofort klar, dass es sich keinesfalls um Theaterblut handelte. Seit meinen Ermittlungen im Haßlocher Holiday Park wusste ich, dass die Auswirkungen eines Schusses oder etwas Ähnlichem, das direkt ins Herz eindrang, von der Situation des Herzes abhängig waren. War es blutleer, konnte das Opfer durchaus einige Zeit überleben. War das Herz dagegen blutgefüllt, explodierte es ähnlich wie ein aufgeblasener Luftballon, nur mit wesentlich unangenehmeren Folgen für den Ge-, beziehungsweise Betroffenen.

KPD hatte mehrere Schreckmomente überwunden.

»Hilfe!«, schrie er. »Was ist los? Ich bin blind.« Er versuchte, seine Arme hochzunehmen, was wegen des Eigengewichts des Opfers fehlschlug.

Auch wenn es nur mein Chef war, ich musste helfen. »Stefanie, bitte drängle die Gaffer zurück, bis die Security kommt.« In der Ferne sah ich, wie zwei Uniformierte angerannt kamen.

Das pulsierende Blut bekam weniger Nachschub, die Quelle begann zu versiegen. Ihr konnte der beste Notarzt nicht mehr helfen. Mir blieb nichts anderes übrig, als KPD von der Last der Toten zu befreien. Zuerst wollte ich die Frau mit dem nur wenig blutverspritzten Speerende von KPD weghebeln, doch damit hätte ich die Wunde des Opfers erweitert. Mit bloßen Händen zog ich die Frau an ihren Füßen über meinen Chef hinweg zur Seite. In diesem Moment öffnete die Frau ihren Mund und stieß ein paar Laute hervor. Offensichtlich wollte sie mir etwas sagen. Ich kniete mich neben sie und vernahm ein undeutliches »Otincheim« oder so ähnlich. Ein letztes kurzes Aufbäumen und dann hatte sie ihren persönlichen Showdown überstanden.

Auf dem Boden hatte sich eine beträchtliche Lache gebildet. Die beiden Security-Leute standen mit debilem Gesichtsausdruck da und gafften genauso wie die anderen Passanten.

»Könnt ihr mal mit anpacken und vorher die Leute wegschicken?«, brüllte ich sie an. »Ich bin Polizeibeamter«, ergänzte ich.

Nur zögerlich kam Bewegung in die beiden, während mir von KPDs Bauch ein Rinnsal Blut in den Schuh lief.

Nachdem ich meinen Chef von der Last befreit hatte, konnte er seine Arme frei bewegen. Wild fuchtelte er herum und verschmierte damit den Rest meines neuen Anzugs. KPDs Blindheit, die vor allem durch die mit Blut vollgelaufenen Augenhöhlen bedingt war, verbesserte sich in einen trübnebligen Blick. Mein Chef hatte kapiert, dass er lebte und keineswegs dauerhaft erblindet war. So gut es ging, versuchte er, sich im Liegen einen visuellen Überblick zu verschaffen. Für mich war die Arbeit zunächst getan, ich trat ein paar Schritte zurück. Die Tote und KPD sahen aus wie Zombies.

Als KPD die Tote zum ersten Mal bewusst wahrnahm, setzte er sich in Panik geraten sprunghaft auf und übergab sich schwungvoll auf seine eigenen Beine.

Uniformierte Polizisten kamen angerannt und wussten selbst nicht, wie sie reagieren sollten. So etwas hatten sie außerhalb eines Fernsehers oder Kinos noch nicht gesehen.

Ich ging auf einen Beamten zu, der sofort zurückwich und an seine Dienstwaffe griff. »Palzki ist mein Name, ich bin ein Kollege. Der dicke Mann«, diese Gemeinheit konnte ich mir nicht verkneifen, »ist Klaus Diefenbach, der Dienststellenleiter der Schifferstadter Kriminalinspektion. Die Frau ist mir unbekannt. Sie stürzte von dieser Mauer.« Ich zeigte auf den Absprungort.

Ich gestand den Kollegen ein paar Nachdenksekunden zu.

»Und was haben Sie hier gemacht?«, fragte einer der Polizisten. Im Hintergrund sah ich, wie KPD schwerfällig aufstand. Größere Verletzungen schien er nicht zu haben.

»Gelaufen«, antwortete ich auf die hirnrissige Frage, die sofort eine hirnrissigere nachzog.

»Und was wollte die Frau?«

»Das ist eine gute Frage. Fragen Sie sie doch.«

»Die ist tot«, antwortete sein Kollege.

»Tut mir leid«, entgegnete ich und sah ihn ernst an. »Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf: Sperren Sie den Tatort ab, telefonieren Sie nach ein paar fähigen Beamten und versuchen Sie herauszufinden, woher der Speer kam, der in der Frau steckt. Das dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach die Tatwaffe …«

»Ich sehe aus wie ein Depp!«

KPDs Ausruf unterbrach unsere Diskussion.

»Wer ist für dieses Attentat auf mich verantwortlich?«, schrie er wie ein Verrückter und sah genauso aus. Zahlreiche Gaffer machten mit ihren Handys Fotos. »Mich, ausgerechnet mich, so zu brüskieren! Palzki! Wo bleiben Sie denn, nehmen Sie die Terroristen fest.«

»Schock«, erklärte ich den Uniformierten. »Ansonsten ist er mein Vorgesetzter. Können Sie ihn irgendwie ruhigstellen? Am besten für immer«, ergänzte ich und schaute mich nach Stefanie um.

Zögernd kam sie näher. »Alles in Ordnung mit dir?«, fragte sie. »Ich glaube, ich habe den Speer fliegen gesehen.«

»Was hast du?« Ich drehte mich zu den Wormser Kollegen. »Das ist meine Frau. Zusammen mit meinem Chef und dessen Frau wollen wir das Festival besuchen. Als das passierte, machten wir eine Führung durch die Umgebung. Rosa Fou heißt unsere Führerin, ich kann sie im Moment nicht sehen.«

»Sie waren mit Lila Wahnsinn unterwegs?« Ein jüngerer Kollege lachte und wurde sofort von einem älteren unterbrochen. »Darum kümmern wir uns später. Was war mit dem Speer?« Diese Frage galt Stefanie.

Meine Frau deutete auf die Mauer. »Unmittelbar bevor die Frau sprang, sah ich einen schnell bewegten Schatten von der anderen Seite auf die Mauer zukommen. Das könnte der Speer gewesen sein. Ein Vogel wäre eine andere Möglichkeit.«

Was Stefanie sagte, kam mir unglaubwürdig vor. Ich musste für Klarheit sorgen.

»Stefanie, woher willst du wissen, was hinter der Mauer passiert ist? Dort kannst du unmöglich einen Schatten gesehen haben.«

Meine Frau rollte mit den Augen. »Schau doch selbst. Wir waren gut zehn Meter hinter Herrn Diefenbach. Der Weg verläuft leicht abschüssig.« Sie wollte mich am Oberarm packen und zu der Stelle bringen, überlegte es sich aber wegen der vielen Blutspritzer anders. »Komm mal mit.« Zusammen mit drei Beamten folgte ich ihr. Im Hintergrund tobte KPD wie Louis de Funes in seinen Glanzzeiten vor anderen Polizeibeamten, die inzwischen eingetroffen waren. Hoffentlich steckten sie ihn in eine Gummizelle.

Stefanie hatte recht. Man konnte zumindest teilweise über die Mauer schauen. Außer Bäume und Büsche gab es nichts Interessantes zu sehen. Vielleicht war das Opfer auf der Flucht gewesen. Beim Überwinden der Mauer hatte sie sich auf der Mauerkrone kurz nach dem Verfolger umgesehen, was der Frau zum Verhängnis wurde. Die Wormser Kollegen mussten eine ähnliche These entwickelt haben. Sofort machten sie sich daran, das entsprechende Terrain abzusperren.

Stefanie ging auf KPDs Frau zu, die teilnahmslos zwischen den Passanten stand.

Ich blieb allein zurück und sah aus wie ein, nein, lassen wir das. Mein blutbespritzter Anzug und die rot gefärbten Hände veranlassten einen Sanitäter, mich anzusprechen. »Kann ich Ihnen helfen, sind Sie verletzt?«

Als psychologisch hochgeschulter Beamter wusste ich, dass ein Ausrasten, wie es mein Chef nach wie vor zelebrierte, wenig zielführend war. Weder die anwesenden Polizisten noch die Sanitäter waren für diese Tat verantwortlich. »Mir ist nichts passiert«, erklärte ich ihm. »Ich war zufällig Zeuge und wollte helfen. Leider war die Frau sofort tot. Haben Sie vielleicht etwas, womit ich mich säubern kann?«

Er nickte. »Kommen Sie mal mit.«

Fünf Minuten später trug ich einen Einwegoverall, der sehr viel bequemer als mein Anzug war. Mein Gesicht und die Hände waren grundgereinigt und so viren- und bakterienfrei wie noch nie.

Typisch war Stefanies erste Frage, als sie mich in meinem neuen Outfit sah. »Wo hast du deinen Anzug gelassen?«

»Nächstes Jahr kaufen wir uns einen neuen, okay?«

KPD, dem das psychologische Gespür und vor allem die Sozialkompetenz gegenüber seinen Mitmenschen fehlten, wurde weniger zuvorkommend behandelt. Inzwischen hatte er sich zwar beruhigt, sah aber immer noch aus wie ein Depp.

Während die Spurensicherung ihrer Arbeit nachging, stolzierte er zwischen den Beamten herum. Der Haupttatort befand sich auf der anderen Seite der Mauer, dort war längst alles hermetisch abgesperrt. Auf unserer Seite hatte man wegen der zahlreichen Zaungäste eine Art Partyzelt aufgebaut und über die tote Frau gestellt. Ich verzichtete darauf, einen weiteren Blick auf das Blutbad zu werfen.

»Palzki! Da sind Sie ja endlich! Wo waren Sie die ganze Zeit?« KPD stutzte. »Wie sehen Sie denn aus?« Er verglich sein Aussehen mit meinem. »Wo haben Sie das her? Warum habe ich nichts bekommen?« Er begann die nächste Tob-Runde. Zwei Spurensicherer grinsten gemein vor sich hin und der Notarzt, der eben aus dem Zelt herauskam, schüttelte mit Blick auf meinen Chef angewidert den Kopf.

KPD schnappte sich einen der Spurensicherer, die ebenfalls Overalls trugen. »Ich will auch so einen, aber schnell.«

Man merkte unzweifelhaft, dass Worms außerhalb des Autoritätsgebietes des Schifferstadter Dienststellenleiters lag.

»Wir haben keine mehr.«