Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Capitaine Paoli

- Sprache: Französisch

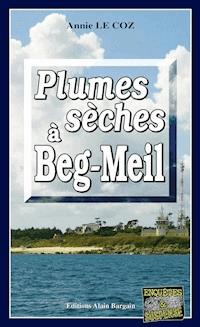

Quand les cadavres d'auteurs sont découverts à Beg-Meil, le lieutenant Paolini est dépêché sur place.

Alors que l’enquête du lieutenant Paoli sur la mort d’un cafetier piétine, le corps d’un auteur à succès qui vient de remporter le prix du Premier Salon du Livre de Beg-Meil, est découvert quelques jours plus tard au pied du sémaphore. Quelque temps plus tard, c’est celui d’un scénariste de bande dessinée qui gît sur une plage voisine. A qui doit-on cet échouage de “plumes” ? De rencontres d’éditeurs à celles d’auteurs, plus ou moins enclins à collaborer, c’est dans le monde du livre que Paoli va enquêter.

Plongez dans le second tome trépidant des enquêtes du lieutenant Paolini et suivez-le, cette fois, dans les mystères du milieu de l'édition.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Annie Le Coz est technicienne de laboratoire, diplômée de l'IUT en biologie médicale et auteure de la série policière

Capitaine François Paoli aux éditions Bargain.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

REMERCIEMENTS

Je remercie mon éditeur et mes collègues auteurs, ainsi que tous les anonymes croisés sur des salons, alors que je n’étais encore que lectrice, pour m’avoir inspirée.

Et je remercie également Lionel, chef du sémaphore de Beg-Meil, de son aide, de ses renseignements et de la disponibilité dont il a fait preuve lors de mes visites à la tour de guet.

I

Mercredi 8 janvier.

Le lieutenant François Paoli éteignit son moteur et sortit de sa 206 CC. Le vent froid l’obligea à fermer sa parka et à remonter son col.

Mains enfoncées dans les poches, en attendant que son fils sorte de la MJC où avait été donné un spectacle pour enfants, il lut quelques affiches collées sur les vitres de l’entrée. L’une d’elles annonçait le “Premier Festival du Livre de Fouesnant Beg-Meil”. Aucun thème n’étant précisé, il en déduisit que ce devait être un salon généraliste. Il tenait là une idée de sortie avec Pierre pour un prochain week-end.

Les portes s’ouvrirent et libérèrent un flot de spectateurs réjouis. François repéra le manteau rouge de Marine Roussel, sa voisine, qui avait bien voulu accompagner Pierre au spectacle.

— Marine, je suis là !

La jeune femme fendit la foule et le rejoignit.

— Qu’est-ce qu’il fait froid !

— Je vous emmène boire un chocolat chaud. Alors, ce spectacle ? demanda-t-il à Pierre.

— C’était chouette ! Tu te rappelles quand la vieille dame est arrivée, Marine ? Elle a fait tellement peur à la petite fille que les légumes ont sauté en l’air ! Après, il y en avait partout !

Et le petit garçon se remémorant la scène d’en rire à nouveau.

— Et quand la mémé a marché sur la queue du chat et qu’elle a glissé sur le savon après…

Nouvelle crise d’hilarité de Pierre à laquelle François ne put s’empêcher de sourire.

— Donc, ça t’a bien plu ?

— Oh oui ! Où on va, François ? demanda Pierre en montant en voiture.

Depuis que l’officier de police vivait avec son fils, celui-ci n’arrivait toujours pas à l’appeler papa. François ne s’en offusquait pas, lui-même ayant du mal à s’adapter à cette situation, à réaliser qu’il avait un fils et que ce fils avait débarqué dans sa vie par un hasard qu’il n’aurait jamais imaginé. Il leur fallait simplement du temps. Bien sûr, François avait raté les premières étapes de sa vie : son premier cri à la naissance, sa première dent, son premier pas, son premier mot… Tous ces “premiers” qui font la joie d’un parent. Mais il savait qu’il en aurait d’un autre âge, comme son premier flirt… Plus tard…

— Retrouver David et Éric au Café de l’Épée.

*

François poussa la porte de L’Épée et chercha ses collègues des yeux. Il ne vit que David, attablé devant une bière, qui posa son journal.

— Tiens, c’est bientôt le Premier Salon du Livre à Fouesnant Beg-Meil, remarqua Marine en bas d’une page en s’installant.

— Oui, c’est ce que je viens de voir sur une affiche de la MJC. Éric n’est pas là ?

— Il ne va pas tarder. Il avait envie de finir son bouquin au Comptoir & Polars. Tiens, en parlant du loup…

Éric Durand venait d’entrer. Il se fraya un passage parmi un groupe de jeunes gens.

— Salut !

— T’as fini ton livre ?

— Non, sinon je ne serais pas là. Et puis, vous voulez que je vous dise ? Je le “déguste” !

— Est-ce que ça te dit de déguster une pizza chez Luigi ? proposa David.

— Tu as réservé une table ?

— Ça va se faire.

David sortit son portable et appela la pizzeria. Deux minutes plus tard, la table était réservée.

*

Vendredi 10 janvier.

Dehors, le froid qui avait pointé le bout du nez au début de la semaine, s’était accentué. Une masse d’air, venue tout droit de Sibérie, s’était installée sur la France, donnant au ciel tout l’azur dont elle était capable. Mince consolation en regard des températures négatives qu’elle occasionnait. La circulation était on ne peut plus fluide, pour ne pas dire inexistante. « Tu verras », lui avait dit David, un jour, « les Quimpérois sont comme les escargots. Ils sont plus nombreux, dans les rues, les jours de pluie que les jours de froid. Ils sont comme ça, la pluie les fait sortir, mais dès que ça caille, ils restent calfeutrés chez eux. » Et force était à François de le constater. Le lieutenant Paoli entra, salua quelques collègues et monta à son bureau.

En fin de matinée, David Marchand poussa sa porte.

— Salut, François ! Ça va comme tu veux ?

Celui-ci n’eut pas le temps de répondre, son téléphone l’en empêcha.

— On vient de saccager le Comptoir & Polars et on a tabassé son proprio, annonça-t-il en raccrochant.

— Je préviens Grincheux et on y va.

— Dis à Simon Gral de venir avec nous.

*

Au Comptoir & Polars, 10 janvier, 11 heures 30.

La Scénic de la police se rangea en face du Comptoir & Polars.

— Occupe-toi des témoins, Simon, demanda François à son passager arrière.

— D’accord.

François et David fendirent le groupe de curieux et pénétrèrent dans le café aux couleurs sombres – le noir et le bordeaux se partageaient la décoration – où régnait un véritable capharnaüm de chaises et de tables cassées ou renversées, de livres aux couvertures et aux pages arrachées, de cadres décrochés des murs et de plantes vertes dépotées. Ils échangèrent un regard qui en disait long. Au beau milieu de tout ça, deux hommes, dont un allongé sur le sol. L’autre, agenouillé près de lui, avait ouvert une sacoche et lui donnait quelques soins.

— Lieutenant Paoli, se présenta François.

— Docteur Biger.

— Qui vous a prévenu ?

— Personne. Mon cabinet est à cinquante mètres. Je venais de garer ma voiture en rentrant de mes visites, quand j’ai été alerté.

— Quelle est la nature de ses blessures ?

— De multiples contusions et une arcade sourcilière coupée, comme vous pouvez le voir, mais je crains qu’il y ait des lésions internes. J’ai appelé le SMUR, il ne devrait pas tarder.

François s’accroupit près du blessé.

— Combien étaient vos agresseurs ?

— Deux.

— Pouvez-vous me donner leur signalement ?

— Non. Ils… ils étaient masqués.

— Comment cela s’est-il passé ?

— Je… je venais d’ouvrir mon rideau de fer… et de brancher mon percolateur, quand… quand ils sont entrés… Ils… ils…

Le cafetier n’alla pas au bout de sa phrase, il perdit connaissance. François Paoli se releva et céda la place au docteur Biger.

Au même moment, l’ambulance du SMUR arriva et une équipe médicale fit son entrée.

— Vous avez touché à quelque chose, Docteur ? demanda Paoli en débutant la visite des lieux.

— Rien, si ce n’est que j’ai écarté quelques morceaux de verre pour pouvoir m’occuper de lui. Quel gâchis ! Il a acheté ce bar, il y a trois ans, à peu près. Comme il voulait se démarquer des autres cafetiers, il a créé le Comptoir & Polars.

— Qu’y a-t-il d’original là-dedans ? Ce n’est pas le premier café de Quimper proposant de la lecture à ses consommateurs que je sache…

— Non, mais c’est le seul du genre dans ce quartier.

— Ça tournait bien ?

— Je crois, oui, d’après ce que j’ai entendu dire.

— Mais, vous-même, n’y êtes-vous jamais venu ?

— Si, deux ou trois fois. J’aurais bien aimé venir plus souvent, mais mes patients ne m’en laissent pas le temps. Bien, ajouta Biger en consultant sa montre, si vous n’y voyez pas d’objection, il est temps que j’aille commencer mes consultations.

— Oui, bien sûr, docteur, dit François en regardant l’équipe médicale sortir le blessé sur une civière.

— Deux ou trois petites questions, cependant, dit David.

— Je vous écoute.

— Moreau est-il marié ?

— Oui. Josiane est vendeuse aux Petites Floralies Quimpéroises.

— Des enfants ?

— Je ne sais pas.

— Où habitent-ils ?

— Au-dessus du bar.

— Bien, je vous remercie. Nous serons peut-être appelés à nous revoir…

— Je suis à votre disposition. Au revoir !

Le docteur Biger quitta le café dévasté au moment où on refermait les portes de l’ambulance.

— Je vais vérifier un truc, je reviens, dit Paoli à son collègue.

— D’accord.

Il sortit par l’issue de secours du fond du bar. Celle-ci donnait sur une cour dans laquelle était garée une Renault Clio dont il nota l’immatriculation. Il fit quelques pas à droite et trouva une porte en bois plein à la gauche de laquelle se trouvait la sonnette. « Prosper et Josiane Moreau » indiquait le bout de carte de visite inséré sous le bouton de sonnette. Aucune trace d’effraction. Paoli enfila des gants de latex avant de peser sur la poignée, mais, comme il s’y attendait, la porte était fermée à clef. Il fit demi-tour.

— On n’a pas touché à l’argent de la caisse, lui dit Marchand en refermant le tiroir.

— Et la porte donnant à leur logement est verrouillée. Donc, le vol n’est pas le mobile. Bon, on s’en va.

*

Après avoir déposé Marchand et Gral au commissariat, Paoli se rendit aux Petites Floralies Quimpéroises. A peine eut-il poussé la porte qu’il fut accueilli par un :

— Bonjour Monsieur. Vous désirez ?

— Parler à madame Moreau, s’il vous plaît, répondit-il en sortant sa carte.

— Je… je vais vous la chercher, dit la femme en tournant les talons.

En patientant, Paoli promena son regard sur le contenu du magasin.

— Vous vouliez me voir ? interrogea une voix derrière lui.

Il se retourna et fit face à une rousse aux yeux clairs.

— Je suis Josiane Moreau. C’est à quel sujet ?

Comme des clients faisaient leur entrée, il demanda :

— Pouvons-nous parler dans un endroit tranquille ?

— Oui, suivez-moi, répondit-elle en emmenant Paoli dans l’arrière-boutique.

— C’est au sujet de votre mari…

— Il lui est arrivé quelque chose ? C’est grave ?

— Il a été agressé dans son bar.

— Quoi ?! Prosper agressé ? Mais… par qui ?

— Ce sera à l’enquête de le déterminer. Il a été transporté à l’hôpital.

— C’est grave ? Il faut que je le voie ! dit Josiane en délaçant son tablier au nom de la boutique. Vous pouvez me conduire ?

— Bien sûr.

Elle enfila son manteau et prit son sac, puis, Paoli sur les talons, traversa le magasin.

— Je dois partir, Christiane. C’est Prosper…

— D’accord.

Il lui ouvrit la portière, fit le tour de la Scénic, s’installa au volant et démarra.

Lorsqu’ils arrivèrent aux urgences de l’hôpital, ils furent informés que Prosper Moreau avait été placé en réanimation. Josiane n’eut le droit qu’à une visite de quelques minutes.

*

Après-midi du 11 janvier.

Après l’avoir quittée, le lieutenant Paoli rentra au commissariat et monta à son bureau. Il convoqua Simon Gral.

— Est-ce que tu veux un café ? lui demanda-t-il en se servant.

— Non, merci Lieutenant.

Paoli s’installa et fit signe à Gral qu’il pouvait s’asseoir, mais celui-ci resta debout.

— Je t’écoute, Simon.

— Eh bien, parmi tous les badauds qui étaient devant le Comptoir & Polars, il n’y avait que deux témoins valables.

— Seulement deux témoins ? s’étonna Paoli. Et tu ne les as pas interrogés sur place ?

— Si, bien sûr, mais j’ai pensé que vous voudriez prendre leurs dépositions vous-même. J’ai eu tort ?

— Non, lui sourit Paoli. Alors, qui sont ces témoins ?

— D’abord, une dame âgée de soixante-quinze ans qui habite juste en face du bar. Bon pied, bon œil, à ce qu’il m’a semblé. C’est elle qui nous a prévenus. Le second est un homme de quarante ans qui s’apprêtait à y entrer. Il s’est fait bousculer par les deux agresseurs de Moreau. Il a déclaré qu’ils étaient partis en moto.

— Il n’aurait pas relevé l’immatriculation de la moto, par hasard ?

— Je lui ai posé la question et il m’a dit que la plaque était illisible.

— Et la marque de la moto ?

— Ça aussi, je lui ai demandé, mais il n’y connaît rien en deux roues.

— Eh bien, nous voilà avancés ! fit Paoli en reposant sa tasse vide. Bon, merci, Simon.

En une sorte de chassé-croisé, David Marchand remplaça Simon Gral.

— C’est l’odeur de ton café qui m’a attiré, dit-il en se servant.

— Tu as déjà mis les pieds au Comptoir & Polars ? demanda François.

— Une fois. Le patron avait invité un auteur qu’Éric apprécie beaucoup et, comme je n’avais rien prévu de spécial ce soir-là, je l’ai accompagné par curiosité. Mais, tu en sauras plus en t’adressant à Éric, il y passait pas mal de ses soirées. Maintenant, il va falloir qu’il se trouve un autre endroit. Il y a des témoins de l’agression de Moreau ?

— Deux, que je dois auditionner cet après-midi.

— Seulement deux ? Dans une rue aussi fréquentée que celle-là ?

— C’est aussi la réflexion que je me suis faite quand Gral me l’a dit.

— Remarque, il vaut mieux deux bons témoins que dix mauvais.

*

Le lieutenant Éric Durand passa la tête dans l’entrebâillement de la porte de Paoli.

— Tu as un moment ?

— Oui, entre.

— J’ai entendu que le Comptoir & Polars a été saccagé et que Prosper a été attaqué…

— Il est à l’hosto et, aux dernières nouvelles, son état n’est pas très brillant. Tu étais un habitué des lieux, m’a dit David…

— Oui, j’y passais deux à trois soirs par semaines, parfois plus. Ça dépendait du bouquin que j’avais en cours et du boulot, bien sûr. J’ai dû commencer à y aller un mois après l’inauguration, le temps que les peintures sèchent et que les choses se mettent en place.

— Sans vouloir faire de jeu de mots douteux, on peut donc dire que tu étais un des piliers du Comptoir…

— Si tu veux, oui…

— Et qu’à ce titre, tu dois bien connaître Prosper Moreau…

— Oui… Un mec sympa qui menait bien son affaire.

— Comment fonctionnait le Comptoir ?

— Comme une bibliothèque. Ça avait presque la même ambiance feutrée, l’odeur du café en plus. Quand tu avais choisi un livre, tu t’installais avec ta consommation et tu lisais. En partant, tu rangeais le bouquin. Et quand tu revenais, tu le reprenais.

— Mais… si quelqu’un d’autre était passé entre-temps et qu’il avait pris le livre, comment cela se passait-il ?

— Prosper avait établi une règle. Priorité était donnée au lecteur le plus avancé dans l’intrigue. Mais, si tu avais lu les trois quarts d’un bouquin et que tu ne remettais pas les pieds au Comptoir avant dix jours, la priorité allait à celui qui était venu régulièrement en lire un petit bout.

— Ça n’a jamais créé de problème entre clients ?

— Jamais. Prosper tenait une sorte de petit journal afin d’éviter les litiges, mais je me rappelle pas l’avoir vu s’en servir car la règle était bien acceptée par tout le monde.

— Quels genres de livres sur les étagères du Comptoir ?

— Essentiellement des polars ainsi que l’annonçait l’enseigne, mais aussi des thrillers. Pour ce qui était des auteurs, ça allait de Conan Doyle à Michaël Connelly en passant aussi bien par Georges Simenon que par Mary Higgins Clark. Et des auteurs locaux, également. La plupart des ouvrages venait de la bibliothèque personnelle de Prosper.

— Et les autres ?

— Certains clients venaient avec leurs propres bouquins, certains autres laissaient les leurs en prêt.

La conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone.

— Oui ? Ah ! Dans cinq minutes, oui… Oui, je descendrai. Les témoins viennent d’arriver, dit Paoli en raccrochant. Dis-moi, Éric, tu devais souvent voir les mêmes gens au Comptoir…

— Oui, mais ne me demande pas leurs noms, je serais incapable de te les donner tous.

— Je m’en doute, mais ce n’était pas ce que j’allais te demander. Ce que je voulais savoir, c’était le genre de la clientèle.

— Un peu de tous les degrés de l’échelle sociale. L’après-midi, c’était surtout une majorité de femmes.

— Et le matin ? Tu es déjà allé au Comptoir, le matin ?

— Rarement. Prosper n’ouvrait pas avant dix heures et ça ne collait pas souvent avec mes horaires. Une fois, je lui ai demandé pourquoi il n’ouvrait qu’à cette heure-là. Il m’a répondu : « T’as vu beaucoup de monde se plonger dans la lecture d’un policier au saut du lit ? Non, avec le café et le croissant du matin, c’est le journal qu’on lit. »

— Et tu n’as jamais assisté à une dispute quelconque entre lui et un de ses clients ?

— Jamais. Je n’ai jamais entendu qui que ce soit se plaindre de l’établissement de Prosper ni de la règle qu’il y avait établie. En fait, je crois que c’est ça qui attirait les clients au Comptoir & Polars.

— Bien. Merci Éric. Bon, il est temps que je voie les témoins.

François sortit de son bureau derrière Éric et descendit l’escalier.

*

Madame Moullec était une petite dame, aux cheveux blancs comme neige.

Nullement impressionnée, elle prit le temps de retirer son manteau avant de s’asseoir sur la chaise que le lieutenant Paoli lui désignait. Elle avait 75 ans, comme l’avait dit Simon Gral, était veuve et habitait l’immeuble en face du bar.

— J’y allais, vous savez… au Comptoir & Polars. J’étais la doyenne des clients lecteurs. Si vous saviez les bons moments que j’ai passés avec Maigret et Sherlock Holmes ! Et je n’y allais ni le matin ni l’après-midi, oh, non ! J’y allais le soir ! De toutes façons, je n’ai pas le temps dans la journée.

— Ah bon ? Pourtant vous êtes retraitée…

— Retraitée ne veut pas dire inactive pour autant, Inspecteur. Ainsi, le matin, quand j’ai fini de me préparer, je fais un peu de ménage avant de sortir faire les courses.

— Vous sortez tous les jours ?

— Faut bien, si on veut voir du monde, pas vrai ? Et puis, aller aux halles ou à la supérette et à la boulangerie, ça me fait faire un peu d’exercice.

— Vers quelle heure quittez-vous votre domicile, Madame ?

— En général, entre 9 heures 30 et 10 heures car je suis matinale. Mais, ce matin, alors que j’allais sortir, le téléphone a sonné et c’est pendant que je répondais à ma sœur de Nantes que deux motards se sont arrêtés devant le Comptoir & Polars. J’ai trouvé ça si bizarre que je l’ai dit à ma sœur.

— Pourquoi bizarre ?

— Mais, parce qu’aucun motard n’a jamais mis les pieds au Comptoirs & Polars, pardi ! Et ça, j’en suis aussi sûre que deux et deux font quatre ! Vous n’aurez qu’à demander aux autres habitués.

— Je n’y manquerai pas, lui assura Paoli. Pourriez-vous me les décrire ?

— Ce que je vais vous dire, ne va pas beaucoup vous aider, Inspecteur. Tous deux étaient vêtus de cuir noir. L’un des deux était légèrement plus petit que l’autre, et un peu plus mince aussi. Il portait un sac, noir également.

— Quelle sorte de sac ?

— Comme un sac de sport, un long, avec deux poignées. Mais il ne contenait pas grand-chose, ça se voyait.

— Vous êtes observatrice, dites-moi ! Donc, deux motards sont entrés dans le bar. Combien de temps sont-ils restés ?

— Ma foi… réfléchit madame Moullec, je dirai une dizaine de minutes, à peu de chose près.

— Hum ! Et avez-vous vu ce qui s’est passé pendant ces dix minutes ?

— Je mentirais si je vous disais oui. Prosper n’avait pas eu le temps d’allumer autre chose que son enseigne et, comme vous êtes allé sur place, n’est-ce pas, vous avez vu qu’il y a un rideau qui masque les trois quarts inférieurs des baies vitrées.

— Dix minutes, et personne n’est entré dans le bar pour porter secours à monsieur Moreau ?

— Les deux motards avaient refermé la porte derrière eux.

— Les bruits de lutte auraient pu alerter les passants.

— C’est aussi ce que je me suis dit. C’est pourquoi, j’ai abrégé la conversation avec ma sœur et que j’ai appelé la police.

— Bien, ce sera tout, Madame.

Madame Moullec prit le stylo que lui tendait le lieutenant Paoli, lut sa déposition et la signa.

Après l’avoir raccompagnée, Paoli invita le second témoin à entrer et à s’asseoir sur la chaise encore chaude. Il déclina son identité. Tanguy Autrou avait quarante ans, était marié, père de deux enfants, et exerçait le métier d’architecte d’intérieur.

— Étiez-vous un habitué du Comptoirs & Polars, monsieur Autrou ?

— Dès que j’en avais le loisir, j’aimais m’y installer pour une petite heure.

— Et ces moments, quand arriviez-vous à vous les octroyer ?

— En général, en fin de matinée, entre onze heures et midi, après mes visites de clientèle.

— Vous étiez plus tôt, ce matin… remarqua Paoli en baissant les yeux sur les notes de Gral.

— Nous avions rendez-vous, Moreau et moi. Il voulait apporter quelques modifications à son bar. Il m’avait demandé un devis et nous devions en discuter aujourd’hui. J’allais entrer quand deux individus sont sortis en trombe, me faisant tomber, et ont sauté sur leur moto…

— Moto dont vous n’avez pu donner l’immatriculation ni la marque. Mais pouvez-vous me décrire ces deux individus ?

— Un grand, assez costaud, et un plus petit, plus mince, portant un sac de sport.

— Aucun signe particulier sur la moto ou sur les individus ?

— Je ne saurais vous dire, j’ai été tellement surpris. Et j’étais un peu sonné, ma tête avait heurté le trottoir.

— Je comprends. Parlons un peu du bar… Quelle clientèle y avait-il le matin ?

— Un peu de tout. Ça allait du style étudiant séchant les cours aux travailleurs en RTT, mais peu de troisième âge. C’est ça qui était sympa, ce mélange des diverses classes de la société.

— Vous n’y êtes jamais allé le soir ?

— Une fois, avec ma femme, ça doit faire huit jours.

— Bon, ce sera tout pour le moment, dit Paoli en lui donnant sa déposition à signer. Si, par hasard, un détail vous revenait, n’hésitez pas à m’appeler.

— D’accord.

*

Lundi 13 janvier, domicile des Moreau.

Tandis que les lieutenants Paoli et Marchand allaient de porte en porte et interrogeaient le voisinage, Gral interpellait tous ceux qui se présentaient à la porte du Comptoir & Polars. Immédiatement après avoir manifesté leur surprise, ils s’inquiétaient de l’état de santé de Prosper Moreau et, comme la police, s’interrogeaient : qui ? pourquoi ? Aussi Gral n’eut-il aucun mal à constituer une liste de fidèles, prêts à se rendre rue Théodore Le Hars pour y répondre à quelques questions. Alors que la rue se vidait et que Gral rentrait au commissariat, Paoli et Marchand rendirent visite à Josiane Moreau.

— Nous aimerions nous entretenir avec vous, Madame. Est-ce possible ? s’enquit Paoli.

Elle les fit entrer dans le salon et les invita à s’asseoir.

— Depuis quand votre mari a-t-il ouvert son café ?

— Trois ans. Il envisageait un nouvel aménagement intérieur pour cette occasion.

— Comment l’idée d’un tel lieu lui est-elle venue ?

— Pendant un an et demi, Prosper a souffert d’insomnies mais, au lieu d’avoir recours aux somnifères, il a choisi de meubler ses périodes de veille par la lecture. Après avoir lu les quelques livres que nous possédions, il s’est mis à en acheter. Forcément, un jour, les étagères de notre bibliothèque n’ont plus suffi. Alors, il a descendu deux cartons de livres au bar et ne s’en est plus occupé jusqu’au jour où il a dû débarrasser la chaise où ils se trouvaient pour un client. Celui-ci ayant découvert le contenu des caisses, s’y est intéressé et a demandé à Prosper s’il acceptait de lui prêter un livre. Mon mari a accepté à condition qu’il lise sur place.

— Pourquoi ?

— Prosper aime ses livres, d’autant que certains sont dédicacés. Il veut bien partager ses lectures mais ne veut pas que les livres s’éparpillent à droite et à gauche.

— Et cela lui permettait du coup de fidéliser sa clientèle… émit le lieutenant Marchand.

— Oui. Le Comptoir & Polars est surtout fréquenté par des clients qui viennent seuls.

— Et si un groupe faisait son entrée, ne dérangeait-il pas les consommateurs lecteurs ?

— Au début, oui. Alors, Prosper s’est creusé la tête pour ménager la chèvre et le chou. Il a donc pensé à faire des tranches horaires pour satisfaire tout le monde. Le matin et jusqu’à quinze heures, le bar est ouvert à tous. Entre 15 et 18 heures, la préférence est donnée aux lecteurs, ainsi qu’après 21 heures.

— Comment les gens ont-ils réagi ?

— Bien. De même, il a institué un règlement pour ce qui concerne la lecture.

— Je sais, un collègue me l’a expliqué, plaça Paoli, et, paraît-il, cela se passait très bien.

— Oui, Prosper était fier de son organisation.

— Vous venez de dire qu’il possédait des livres dédicacés.

— Oui, il aimait bien se rendre dans des salons ou des festivals du livre. Il avait ainsi la possibilité de rencontrer des auteurs et d’obtenir leur dédicace. Il avait l’intention d’aller à celui de Fouesnant, le week-end prochain.

— Alliez-vous avec lui ? demanda Marchand.

— Cela m’est arrivé, deux fois, mais je n’éprouve pas la même passion que mon mari pour les livres policiers.

— Ceux-ci sont donc à vous, en déduisit Paoli qui avait repéré des ouvrages traitant de yoga, d’homéopathie et d’hypnotisme.

— Oui, ce sont là, les sujets qui m’intéressent.

— Pour en revenir à l’agression de votre mari, avez-vous une idée de qui pouvait lui en vouloir ?

— Aucune, Lieutenant. Prosper est très apprécié de sa clientèle.

A ce moment, le téléphone sonna. Josiane Moreau se leva pour y répondre.

— Allô ? Oui, c’est moi. Qu… Quoi ? fit-elle, les mains tremblantes et le teint blême.

Et elle s’effondra sur le sol.

Les deux officiers de police se levèrent d’un bond. Tandis que David s’occupait de Josiane, François prit l’appareil.

— Ici, le lieutenant Paoli, police de Quimper. Madame Moreau vient d’avoir un malaise. Pouvez-vous me répéter ce que vous venez de lui dire ?

François écouta son correspondant, puis coupa la communication.

— Qu’est-ce que c’était ? demanda David.

— L’hôpital. Prosper Moreau vient de mourir.

*

13 janvier, bureau du commissaire Duval.

Après avoir confié Josiane Moreau aux soins d’un médecin, Paoli et Marchand rentrèrent au commissariat. A peine eurent-ils franchi la porte que Marie les héla :

— Le chef veut vous voir tout de suite, leur dit-elle en enfilant son manteau. A demain !

— Bonne soirée, Marie !

Les deux hommes montèrent à l’étage et Paoli toqua à la porte du commissaire.

— Entrez ! On vient de m’apprendre que Prosper Moreau est décédé.

— Nous le savons. Nous étions à son domicile quand sa femme a été prévenue.

— D’après ce qu’on m’a dit, il serait mort d’une hémorragie interne, mais je vais demander une autopsie… Bon, à part ça… Je viens de recevoir une liste d’habitués du Comptoir & Polars. Vincent Duval fut interrompu par la sonnerie du téléphone. Il décrocha en s’excusant, écouta et raccrocha.

— J’avais demandé qu’on vérifie s’il y avait eu des plaintes envers Moreau. Aucune. On n’a jamais eu à intervenir au Comptoir & Polars.

— D’après le voisinage, c’était un endroit tranquille.

— Alors, s’il n’y avait pas d’histoires et si ce n’est pas pour l’argent, pourquoi a-t-on tué Prosper Moreau ?

— Eh bien, Messieurs, c’est ce qu’il va vous falloir découvrir !

Les jours qui suivirent, on auditionna les clients de feu Prosper Moreau mais il n’en ressortit aucun élément susceptible de faire progresser l’enquête.

II

Samedi 18 janvier, bureau de Paoli.

Ce matin-là, alors que les lieutenants Paoli et Marchand passaient en revue les photos du bar dévasté, on frappa à la porte.

— Entrez ! ordonna Paoli.

Le médecin légiste, Séverin Leclerc, apparut.

— Tiens, le confesseur de nos macchabées ! Comment va, Sev ?

— Ça va… Tenez, voici mon rapport sur Prosper Moreau. Il est bien mort d’une hémorragie interne consécutive au passage à tabac auquel il a eu le droit.

— Avec quoi a-t-il été tabassé ? Une batte de base-ball ?

— Non, une barre de fer, répondit François.

— Une barre de fer ? s’étonna David.

— Rouillée, compléta son collègue.

— Depuis quand sais-tu ça, toi ?

— Le rapport du labo est arrivé au courrier d’hier soir, tu étais déjà parti. Je leur avais confié les fringues de Moreau. En cherchant aux endroits où ce pauvre type avait reçu le plus de coups, ils ont trouvé d’infimes particules de métal. Ça n’a pas été très long à identifier, le fer étant le métal le plus couramment utilisé dans ce genre d’agression. Ce qui, tu t’en doutes, n’est pas le cas de l’aluminium ni du cuivre que l’on trouve essentiellement sous forme de tuyaux. Donc, il suffit de ramasser une barre sur un chantier ou d’arracher un piquet de clôture et voilà, le tour est joué. De plus, ce n’est pas trop lourd à transporter, donc à manipuler.

— Oui et, non seulement c’est facile à dénicher, mais également de s’en débarrasser. Autrement dit, c’est l’arme idéale : pas chère, pas numérotée, pas enregistrée… anonyme, quoi !

— Eh bien, ça ne va pas être de la tarte pour vous ! Avec tous les pâturages clôturés et les chantiers de construction qu’il y a par là, autant chercher une aiguille dans une botte de foin ! fit Séverin.

— Je dirai plutôt dans un tas de goémon, dit François. L’analyse chimique a également mis en évidence du sodium et de l’iode et ça, les mecs, ça se trouve en bord de mer. Ça limite quand même un peu le terrain.

— Tu parles ! maugréa David.

— Et, à part son hémorragie interne, Sev, que peux-tu nous dire au sujet de Moreau ?

— Votre homme ne faisait pas que servir à boire à ses clients, il écrivait.

— Il… quoi ? Il écrivait ?

— Tu ne comprends plus le français, David ? Oui, il écrivait, c’est bien ce que je viens de dire.

— Mais… écrire… comment ça ?

— Avec un stylo à encre, sur du papier, comme ça se fait à l’école. J’ai fait des prélèvements au niveau de ses doigts et je les ai examinés. Je peux vous dire que l’encre est bleu marine et que Moreau avait dû écrire peu de temps avant d’ouvrir son bar.

— Sérieux ? s’étonna le lieutenant Marchand, incrédule.

Séverin Leclerc opina du chef.

— Soit. Moreau venait d’écrire avant d’être battu, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il tenait régulièrement un stylo pour coucher de la prose.

— Les probabilités pour que je me trompe sont minces. J’ai fait des stages chez différents kinésithérapeutes et j’en ai vu des tendinites, des atrophies ou des hypertrophies de muscles…

— Oui, je veux bien te croire, mais de là, rien qu’en examinant le bras d’un type, à déduire qu’il tenait régulièrement un stylo pour écrire… Tu ne pousses pas le bouchon un peu loin, Sev ?

— Tu veux une contre-expertise, David ? OK, fais-en la demande et nous verrons bien.

— Non, ce ne sera pas nécessaire, intervint Paoli. Je ne vois pas ce qu’une “contre” pourrait nous apporter de plus. Et puis, si vraiment Moreau écrivait, c’était son droit et il n’y a pas de mal à ça. Sa femme nous a dit qu’il aimait les livres et la lecture. De là à vouloir passer de l’autre côté de l’intrigue, pourquoi pas ?

— Éric sait peut-être quelque chose à ce sujet. S’il fréquentait le Comptoir, il se peut qu’il ait sympathisé avec son propriétaire et que ce dernier lui ait fait des confidences, suggéra Séverin. Bon, les mecs, ce n’est pas que je m’ennuie avec vous, mais j’ai un rendez-vous. Allez, ciao !

— Salut, Séverin, à plus !

*

Jeudi 23 janvier.

Les lieutenants Paoli et Marchand avaient convenu d’une nouvelle visite au Comptoir & Polars. Le gardien de la paix mis en faction devant le bar battait la semelle pour se réchauffer. Il s’interrompit pour saluer les deux officiers.

— Quand vient-on vous relever ? lui demanda Paoli.

— Dans deux heures, Lieutenant.

— Eh bien, profitez donc de notre présence pour aller prendre quelque chose de chaud. Je vous donne quinze minutes.

— Merci Lieutenant. Oh, j’allais oublier ! fit-il en revenant sur ses pas. Tenez, voici les clefs. La petite c’est pour la porte de derrière et la grande pour celle-ci.

Paoli prit le trousseau et monta les deux marches de l’entrée du bar, puis tourna la clef et ouvrit la porte. Tout était resté en l’état : débris de verre et livres déchirés se côtoyaient toujours. Avant de mettre un pied dans le bar, les deux officiers enfilèrent des gants et des chaussons jetables qu’ils passèrent par-dessus leurs chaussures.

— Il en a fallu de la rage pour faire un tel saccage en dix minutes.

— En dix minutes ? s’étonna Marchand.

— C’est la durée que m’a indiquée la vieille d’en face.

— C’est impossible. On ne peut pas rouer un type de coups et commettre de telles dégradations en si peu de temps. Ou elle s’est trompée ou sa pendule s’est arrêtée.

— Hum ! fit Paoli, songeur.

— Bon, on commence par quoi ?

— On est venu pour les bouquins, on s’occupe des bouquins.

Ils entassèrent les livres intacts ou peu endommagés sur une table, puis rassemblèrent les morceaux et les pages volantes des autres dans des cartons qu’ils avaient apportés. Quand il ne resta plus une page ni un morceau de couverture de livre par terre, Marchand porta les caisses à la voiture.

Lorsqu’il revint, Paoli était passé derrière le bar.

— Je suis sûr que tu te demandes pourquoi les agresseurs de Moreau n’ont pas touché aux bouteilles ni aux verres, émit Marchand.

— Exact. Hormis la tasse qu’il avait prise pour se servir un café, il n’y a pas eu de casse.

Il se baissa et ouvrit le petit réfrigérateur et les placards qui se trouvaient au ras du sol. Sodas, bouteilles de vin, fût de bière, produits d’entretien y étaient rangés. Puis il fit glisser deux tiroirs. L’un d’eux contenait des petites cuillers, des boîtes de thé, de tisane et de sucre ; l’autre, des factures de livraisons, d’eau et d’électricité. Il les repoussa en soupirant.

— Que comptais-tu trouver ?

— Je ne sais pas. Peut-être la prose de Moreau.

— Si ça se trouve, sa prose, comme tu dis, se résume tout simplement à ses comptes.

— Et il aurait pris un stylo à encre pour les faire alors que sa caisse enregistreuse peut s’en charger ? Non, ça ne colle pas, dit-il en revenant au milieu de la salle près de son collègue.

Son regard erra sur les débris des éléments décoratifs du Comptoir & Polars. Il fit quelques pas et s’accroupit près d’un encadrement qu’il retourna. Le cadre tenait encore sur trois côtés. Il élimina délicatement les morceaux du verre censé protéger l’image.

— Une affiche du Chien Jaune de Concarneau, de 2001.

— C’est le titre d’un bouquin de Simenon que les Concarnois ont choisi pour baptiser leur festival du livre policier.

— Pourquoi ce nom ?

— Parce qu’il a écrit le Chien Jaune là-bas dans les années… trente, je crois.

— Regarde, elle a été signée. Probablement par des auteurs que Moreau aura rencontrés.

Ils furetèrent encore quelque temps dans le bar, puis allèrent sonner à la porte de Josiane Moreau.

— Il n’y a personne, entendirent-ils dans leur dos. Elle est partie en taxi, l’autre soir.

Paoli et Marchand se retournèrent pour faire face à un invalide en fauteuil roulant.

— De quel soir parlez-vous ?

— Mais… de celui où vous êtes venus, pardi ! Le taxi est arrivé une demi-heure après votre départ, répondit-il en jetant le sac qu’il avait sur les genoux dans une poubelle.

— Qui êtes-vous ? Un voisin ?

— Oui, j’habite le rez-de-chaussée en face, là. La fenêtre de ma chambre donne sur la cour, expliqua-t-il.

— Vous fréquentiez le Comptoir ?

— Non. Même si j’avais aimé ce genre de littérature, l’accès m’y est impossible à cause de ça. Mais Prosper envisageait la pose d’un plan incliné pour les fauteuils roulants.

— Bien… merci de votre témoignage, Monsieur.

— A votre service.

Paoli et Marchand le regardèrent rentrer chez lui, puis regagnèrent leur voiture.

*

Samedi 25 janvier après-midi, domicile des Paoli.

François Paoli s’était installé dans son fauteuil club en cuir fauve et s’y était assoupi.

— François ?

— Hum…

— François, tu dors ?

— Quoi ? Qu’est-ce que c’est ?

Il ouvrit un œil. Son fils se tenait debout en face de lui.

— Qu’est-ce qu’il y a Pierre ?

— Il est trois heures.

— Et alors ?

— J’ai fini de ranger la cuisine.

— C’est bien, répliqua François en renversant la tête en arrière, yeux clos.

— François…

— Quoi encore ?

— Tu avais dit qu’on irait au Festival du Livre, à Fouesnant…

— J’suis crevé, Pierre.

— Mais… tu avais promis !

— Je suis fatigué, mon bonhomme. Accorde-moi une heure, après quoi, je te promets qu’on ira.

— C’est promis, juré ?

— Juré, promis, murmura François en replongeant dans son sommeil.

— Je vais dessiner en attendant, fit l’enfant à voix basse au chien.

Le labrador approuva d’un clignement d’yeux et posa son museau sur ses pattes.

Une heure plus tard, Pierre se planta à nouveau devant son père.

— L’heure est passée, n’est-ce pas ?

— Ça fait longtemps que tu ne dors plus ?

— Non, une ou deux minutes à tout casser, répondit François en s’étirant. Sois gentil et chauffe-moi un café pendant que je me passe de l’eau sur la figure.

Il déplia son mètre quatre-vingts et ses soixante-dix-huit kilos de muscles du fauteuil, et partit à la salle de bains. Il s’aspergea copieusement d’eau froide, puis s’essuya et remit de l’ordre dans ses cheveux bruns.

— Le café est chaud, lui annonça Pierre.

— Merci. Va te préparer, pendant que je le bois.

*

25 janvier, Salon du Livre de Beg-Meil.

Suivant les panonceaux annonçant le festival, François descendit au bourg de Beg-Meil. Habitué à une bonne fréquentation touristique en été, le lieu était d’un calme quasi déprimant en hiver, avec ses rues vides et la plupart de ses commerces fermés. Mais, en ce samedi 25 janvier, on se serait cru quelques mois en arrière. Des voitures étaient garées tout le long de la rue principale, ainsi que dans des rues secondaires, et un bar avait rouvert pour la circonstance.

Lorsque François engagea son cabriolet 206 sur le parking Saint-Guénolé, il doutait d’y trouver une place quand un couple s’approcha d’une Ford en lui faisant signe qu’il s’en allait… Il remercia d’un sourire, puis patienta quelques instants avant de se garer.

Le Festival du Livre était installé sous un barnum dressé entre l’église et l’office du tourisme. François et Pierre se frayèrent un passage entre des groupes de personnes en conversation et y pénétrèrent. Un plancher avait été posé, permettant l’isolation contre le froid et l’humidité du sol, et quelques radiateurs à pétrole disposés sur chaque côté du périmètre dispensaient un peu de chaleur. Des tables chargées de livres étaient disposées en courtes rangées. Derrière elles, éditeurs, debout, et auteurs, assis. Si la plupart attendait patiemment l’approche du client potentiel en discutant entre eux, d’autres les hélaient et tentaient de les appâter par leur bagout. Dans un coin avait lieu un débat dont les paroles diffusées par deux haut-parleurs se perdaient dans le brouhaha des conversations, des bruits de pas résonnant sur le plancher et des rires. Dans un autre coin, une buvette distribuait boissons chaudes et sodas.

— Il y a des livres pour moi ? demanda Pierre.

— Je ne sais pas. On va faire un tour pour voir.

— Tu vas en acheter ?

— Ça dépendra de ce que je verrai.

— Tiens, tiens, les Paoli ! fit une voix familière derrière eux.

— Oh, Éric ! Bonjour ! s’écria Pierre en se retournant.

— Tu es là depuis longtemps ? lui demanda François.

— Quinze minutes, à tout casser.

— Tu as eu le temps d’avoir un aperçu ?

— Pas encore. J’ai rencontré un ami qui est guetteur au sémaphore et nous sommes restés bavarder. Faisons le tour ensemble, si tu veux.

— Mais… ton ami ?

— Il est parti.

Les deux hommes et l’enfant se mirent à déambuler entre les tables. Ils ignorèrent les livres en langue bretonne qui occupaient toute une rangée et circulèrent dans les allées encombrées par le public. Certains – les plus organisés ou les plus prévoyants – portaient un sac à dos leur permettant de feuilleter les livres de leurs mains libres.

Après trente bonnes minutes d’une circulation difficile, les objectifs de chacun étaient repérés. Afin de satisfaire l’impatience de son fils, François l’emmena aux livres pour enfants.

— Je vous laisse, on se retrouvera un peu plus loin.

— D’accord, Éric. Tu as le droit d’en choisir quatre, Pierre.

— Quatre ? Chouette, alors ! s’exclama-t-il, les yeux brillants.

La table d’à côté proposait des contes et légendes. Pierre les feuilleta rapidement avant de contourner un groupe d’enfants qui se pressait devant des albums de bandes dessinées.

— Tu ne veux pas les regarder ? s’étonna François.

— Non. Je préfère les vrais livres.

Et, sans hésiter, il se dirigea vers des piles d’ouvrages aux couvertures cartonnées. L’auteur assis de l’autre côté de la table lui tendit un volume.

— Tu aimes les histoires d’aventures ? lui demanda-t-il.

— Oui.

— Eh bien, en voici un !

Tandis que Pierre lisait le résumé de l’histoire, François regarda les deux autres titres de l’auteur.

— Ce sont les mêmes personnages dans les trois livres, Monsieur, mais chaque histoire peut être lue indépendamment des deux autres, précisa l’homme à son adresse.

Entendant cela, Pierre reposa le livre et examina les deux autres. Au bout de cinq minutes, il fit son choix.

— Veux-tu que je te le dédicace ?

— Qu’est-ce que c’est ?

— Le monsieur te propose de mettre un petit mot et de signer son livre en souvenir de votre rencontre. Alors ?

— D’accord.

— Quel est ton prénom ? demanda l’homme en décapuchonnant son stylo.

— Pierre.

La dédicace finie, il donna le livre à Pierre.

Deux chaises plus loin, une petite dame d’un certain âge disparaissait presque derrière d’autres piles de livres. Les épaules couvertes d’un châle duquel dépassait le col plissé d’un chemisier blanc qui lui cachait le cou, des lunettes cerclées de métal sur le bout du nez, des cheveux gris rassemblés en chignon, des gants en dentelle sur les mains, elle ressemblait à l’image que l’on donnait autrefois aux grands-mères, quand on les appelait “bonnes-mamans”.

— François, c’est Clémentine ! dit Pierre, excité.

— Ah ! se contenta de répondre François.

— Bonjour !

— Bonjour, Madame !

— Appelle-moi Clémentine, comme tout le monde, voyons ! Madame, ça fait vieux ! fit-elle avec un sourire malicieux.

— J’ai déjà lu celui-là et celui-là, déclara le garçonnet en posant sa petite main sur deux titres de Clémentine.

— Et tu les as aimés ?

— Oh, oui !

— Tiens, celui-ci vient juste de sortir, dit-elle en posant son index droit sur Les émeraudes de la plage. Et celui-là, il date de l’été dernier.

Elle mit le doigt sur Le trésor de la grange.

— Ils sont beaux, vos dessins, fit Pierre, admiratif.

— C’est vous qui illustrez vos couvertures ? demanda François.

— Oui, Monsieur. Une fois que la rédaction est finie et que le titre est trouvé, je prends mes pinceaux et je crée moi-même la première de couverture.

— C’est original.

— Outre l’écriture, je pratique également le dessin. Tu as lu Un drôle de petit fermier ? demanda-t-elle à Pierre. C’est moi qui ai fait les dessins.

— J’ai un copain qui l’a eu pour Noël et qui me l’a montré. Il est drôlement beau !

Voyant Pierre ouvrir un autre livre, elle avança :

— Ça, c’est un livre de recettes de cuisine. Je me suis bien amusée en le faisant.

— Ah, oui, pourquoi ?

— Regarde… à cette page-ci… Tu vois la tache rouge ? Eh bien, à l’origine, c’est une tache de confiture de fraises. Je faisais le gâteau qui correspond à cette recette, quand une goutte de confiture est tombée sur le papier. Comme elle décorait la page, en quelque sorte, j’ai eu l’idée de la reproduire et de l’intégrer au texte.

— Vous avez même mis les petits grains des fraises !

— Et, ici, c’est un petit sachet d’épices que l’on emploie dans cette recette, dit-elle en tournant quelques pages. Et, là, c’est une vraie arête de poisson. Mais ce ne sont pas les seules surprises.

— C’est rigolo !

— Bien qu’il ait été créé à l’intention des enfants, dit-elle en s’adressant à François, il y a beaucoup d’adultes qui l’achètent pour eux-mêmes.

Pierre examina encore pendant quelques instants les livres de Clémentine, puis tira sur la parka de son père. François se pencha à sa hauteur.

— Oui ?

— Tu as dit que je pouvais avoir quatre livres, mais avec les trois de Clémentine, ça fait cher. J’ai compté dans ma tête, ça fait cinquante euros.

— Je ne reviens pas sur ce que j’ai dit. Si c’est ça que tu veux, tu les prends, mais tant pis pour toi si tu en vois d’autres après. On est d’accord ?

— D’accord. Je prends les trois, Clémentine, annonça Pierre à la vieille dame.

— Lequel veux-tu que je te dédicace ?

— Celui-là, Les émeraudes de la plage. Je m’appelle Pierre.

Elle écrivit quelques mots auxquels elle ajouta un petit dessin et signa.

— Voilà, Pierre. Je te souhaite une bonne lecture.

— Merci, Clémentine.

— C’est mon éditeur qui encaisse, dit-elle à François. Ce monsieur en pull à col roulé bordeaux.

— Au revoir !

Pierre et François s’étaient à peine éloignés de quelques pas, que Clémentine subissait l’assaut de jumelles excitées de la voir “en vrai”.

— Ces trois ouvrages, Monsieur ? Très bon choix ! Et toi, tu as eu beaucoup de chance en venant aujourd’hui, car Clémentine ne sera pas là demain pour signer ses livres, ajouta l’éditeur en mettant les livres dans un solide sac en papier. Quarante-cinq euros, Monsieur, s’il vous plaît.

— Je croyais que ça faisait cinquante.

— Oui, en temps normal, mais nous faisons une petite réduction sur les livres pour enfants pendant ce salon.

François lui rédigea un chèque, puis emmena Pierre.

*

Ils trouvèrent Éric Durand en pleine conversation avec Philippe Merlus, un homme d’une quarantaine d’années. Au terme de celle-ci, Éric lui prit son livre et, tandis que l’auteur y mettait sa dédicace, demanda :

— Pia Saint James n’est pas là ?

— Non, pas cet après-midi. Clément ! répondit Merlus. Voici monsieur Lavoisier, notre éditeur, le présenta-t-il à Éric.

Les deux hommes se saluèrent d’un courtois hochement de tête.

— Ce monsieur demande après Pia.

— Vous l’avez ratée. Elle était là ce matin.

— Doit-elle revenir ?

— Demain, oui, vers dix heures trente. A voir votre air déçu, j’en déduis que vous auriez aimé bavarder un peu avec elle, d’autant que le prix du salon lui a été décerné.