Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

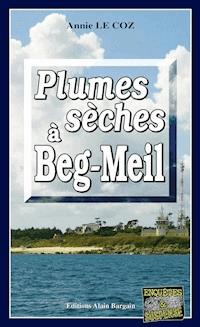

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Capitaine Paoli

- Sprache: Französisch

Un mystérieux personnage décide de liquider les sans-abris de Quimper...

Des sans-abri quimpérois sont trouvés assassinés, poignardés pendant leur sommeil, un paquet de lessive entre les mains. Le message est clair : quelqu’un a décidé de nettoyer la ville. Qui ? Et pourquoi ? N’ayant aucun témoin et très peu d’indices, le lieutenant Paoli ne voit qu’une solution pour arrêter l'assassin : aller sur le terrain. Profitant de l’absence de son fils, il se déguise et infiltre le milieu des SDF. Jouant le jeu au maximum, il passe ses jours et ses nuits dans la rue, par tous les temps, au péril de sa vie…

Découvrez sans plus attendre le troisième tome des enquêtes du lieutenant Paoli dans une infiltration parmi les SDF, menacés par un mystérieux assassin...

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Sujet social, suspense garanti, Annie Le Coz s'est investie personnellement dans ce roman pour lequel elle a, durant plusieurs jours, vécu au plus près des SDF. -

Le Télégramme

À PROPOS DE L'AUTEURE

Annie Le Coz est technicienne de laboratoire, diplômée de l'IUT en biologie médicale et auteure de la série policière

Capitaine François Paoli aux éditions Bargain.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier tout particulièrement le capitaine de police François Lange en qui j’ai trouvé un interlocuteur aussi disponible qu’attentif.

Je remercie également les sous-brigadiers Laurent et Denis ainsi que l’adjoint de sécurité Kévin de m’avoir accompagnée sur le terrain pour rencontrer et dialoguer avec quelques SDF quimpérois qu’ils appellent “les locaux”.

C’est grâce à leurs compétences, leurs conseils, mais aussi leur gentillesse que j’ai pu apporter à cette fiction sa touche de réalisme.

Et enfin merci à ceux qui m’ont inspiré les personnages de cette histoire. Par respect pour eux et parce que je le leur ai promis, je ne citerai pas leurs noms.

I

À eux tous…

Pas à pas, dans ses rangers aux semelles de crêpe, le Nettoyeur s’approcha en silence de sa future victime. Il avait suivi l’homme depuis le centre-ville et, maintenant, il l’épiait, à quelques mètres de distance.

Normandie – tel était le surnom que ses compagnons d’infortune avaient donné à l’homme en raison de ses origines – leva sa bouteille de vin et la porta à ses lèvres. Deux longues rasades transitèrent par son gosier et descendirent rejoindre le cassoulet qu’il avait mangé à même la petite boîte en fer. Au moins, ce soir, il ne dormirait pas l’estomac vide.

Avant de reboucher sa bouteille, Normandie la leva vers un éclairage de lampadaire et en évalua la quantité restante : de quoi débuter la journée du lendemain en attendant de pouvoir s’en acheter une pleine. À condition que le froid ne le réveille pas au milieu de la nuit et ne l’oblige à boire pour se réchauffer. Fort d’une longue pratique, malgré la quantité ingurgitée durant la journée, il introduisit le bouchon du premier coup dans le goulot avant de l’enfoncer d’un coup du plat de la main.

À présent sûr que le liquide ne s’écoulerait pas de son contenant, Normandie glissa sa bouteille dans sa vieille besace en tissu parmi ses maigres effets. Puis il posa celle-ci sur le banc qu’il s’était choisi dans le jardin du théâtre Max Jacob pour y passer la nuit, boutonna sa veste et releva son col autour duquel il noua son écharpe.

Il ne lui restait plus qu’à enfoncer son bonnet pour couvrir ses oreilles et son front, comme le lui recommandait sa mère, autrefois. Voilà, c’était fait : on ne voyait plus que ses yeux, son nez et ses joues.

Normandie s’allongea en chien de fusil sur le côté droit et se croisa les bras contre la poitrine. Cette posture avait un double avantage : non seulement elle lui donnait l’illusion d’avoir chaud, mais elle le stabilisait, le calant contre le dossier en bois du banc. Un dernier regard au ciel où s’allumaient quelques étoiles et Normandie ferma les yeux.

De son poste d’observation, le Nettoyeur n’avait pas perdu une miette du manège du sans-logis. Il n’avait plus qu’à patienter quelques minutes que celui-ci plonge dans les profondeurs du sommeil. En attendant le moment propice à son action funeste, le Nettoyeur sortit son poignard de son étui et en vérifia le tranchant en le passant sur le dos de sa main. Le léger crissement des poils qui se font raser le fit retrousser les lèvres en un sourire carnassier.

— Nickel ! se félicita intérieurement le Nettoyeur en enfilant des gants.

Puis, les yeux posés sur le corps replié de Normandie, il s’adressa à lui en silence :

— Tu ne sentiras rien ou si peu… puisque tu t’es quasiment anesthésié avec tout ce que tu as bu.

Il avait fait deux pas hors de sa cachette, quand il aperçut une voiture de patrouille de police roulant au ralenti devant le jardin. Il recula dans l’ombre protectrice et retarda son geste jusqu’à la disparition du véhicule après le pont Firmin. Il en profita pour faire jouer ses vertèbres cervicales par quelques mouvements lents de la tête.

Son poignard bien en main, il s’apprêtait à commettre son forfait, quand un nouveau contretemps survint. Une silhouette venait d’apparaître du fond du jardin, celle d’un homme à la démarche mal assurée. Le Nettoyeur le regarda se diriger, titubant et boitant, vers le banc de Normandie.

Le Boiteux s’arrêta un instant, leva une canette de bière qu’il vida et jeta par-dessus son épaule.

— Normandie ! Hé, vieux ! Tu pionces ?

Ne recevant pas de réponse, le Boiteux s’approcha du banc et considéra son locataire endormi.

— Hé, Normandie !

Mais, aux ronflements qu’il avait interrompus il ne reçut qu’un grognement en guise de réponse. Le Boiteux se pencha au-dessus du dormeur, faillit perdre l’équilibre, se rattrapa de justesse au dossier.

— Merde ! J’tiens plus d’bout, moi ! Tu permets que je m’installe ? Juste quelques minutes. J’ai ma guibolle qui me fait mal. T’en fais pas, je ne resterai pas longtemps, soliloqua-t-il en se laissant choir sur le reste de banc libre, près de la tête de Normandie.

Une fois assis, le Boiteux étendit les jambes et se frictionna les bras. Puis il souffla dans ses mains pour les réchauffer un peu et les enfonça dans les poches de sa veste râpée. C’est que la nuit était fraîche ce soir-là.

Après être resté cinq minutes sur le banc, le Boiteux se leva. Le Nettoyeur le vit quitter le jardin et s’en aller vers la gare en zigzaguant.

— T’en fais pas, Boiteux, ton tour viendra !

Cette fois, il ne devait plus perdre de temps. Il fallait agir. Vite et en silence. Proprement.

Poignard bien assuré dans la main droite, le Nettoyeur s’avança à pas de loup vers le banc de Normandie et le contourna. Passé derrière le dossier en bois, il s’inclina sur l’homme endormi en brandissant son arme. Plaquant la main gauche sur son visage afin d’étouffer tout cri, il lui planta la lame acérée dans le cœur. À peine un soubresaut et c’en fut fini de la vie de Normandie. Sans perdre une seconde, le Nettoyeur ressortit son arme ensanglantée et l’essuya sur la veste du mort. Il la rangea dans son fourreau, puis plaça un paquet de lessive entre les bras et le corps de sa victime, cachant ainsi la blessure mortelle.

Il revint devant le banc. Satisfait de sa mise en scène, il gagna rapidement le trottoir où il adopta l’allure tranquille d’un promeneur nocturne.

***

Alors que le lieutenant François Paoli arrivait au croisement du boulevard Dupleix et de la rue Théodore-Le-Hars, son attention fut captée par la présence d’une ambulance des pompiers et d’une voiture de police en face du vieux théâtre.

Il décida d’aller voir ce qui se passait et continua tout droit. Son moteur à peine éteint, il était déjà hors de sa voiture et la contournait pour accéder à l’esplanade sablée qui s’étend devant le théâtre. Un gardien de la paix lui souleva le ruban de plastique du périmètre d’investigations en le saluant.

— De quoi s’agit-il ? s’enquit le Corse.

— Un malheureux qui s’est fait occire à l’arme blanche. Le lieutenant Marchand est déjà là.

— Le légiste est prévenu ?

Le gardien de la paix n’eut pas le temps de répondre. David Marchand, ayant aperçu son collègue, s’était détaché du petit groupe et arrivait.

— Ah, François, salut !

— Salut David ! T’es là depuis longtemps ?

— Cinq minutes à tout casser. J’ai téléphoné à Séverin mais il n’est pas encore arrivé. Je l’attends.

— Qui a trouvé le corps ?

— Cette femme, là-bas, en cherchant son chat.

La femme en question se tenait en retrait du groupe de pompiers et de policiers, serrant un magnifique chat persan gris dans ses bras.

— Tu l’as interrogée ?

— J’allais le faire quand je t’ai vu arriver.

— Eh bien, allons-y ! Bonjour Madame…

Paoli avait laissé traîné sa fin de phrase, invitant la femme à décliner son identité. Ce qu’elle fit :

— Madame Rouzic.

— Madame Rouzic, je suis le lieutenant Paoli.

— Bonjour Lieutenant.

— Comment vous sentez-vous ?

— Choquée. Je ne m’attendais pas à trouver un homme mort !

— Acceptez-vous de répondre à nos questions maintenant ou préférez-vous le faire plus tard ?

— Devons-nous rester ici ? J’habite à deux pas…

— Non, nous pouvons aller à votre domicile.

— Merci.

Il fut décidé que Marchand restait sur place pour attendre le médecin légiste tandis que Paoli accompagnait la dame chez elle.

Chemin faisant, il apprit que le chat persan était pourvu d’un bon pedigree et que, de ce fait, il participait à des concours sous un nom à rallonge dont l’officier de police ne retint que le principal : Nuage.

Dès que la porte de l’appartement de Margaux Rouzic fut ouverte, Nuage sauta des bras de sa maîtresse et se précipita vers son écuelle.

— Entrez, Lieutenant.

Elle ferma la porte d’entrée et invita Paoli à s’asseoir au salon. Il opta pour un fauteuil, elle prit place dans l’autre. D’un sourire un peu forcé, elle signifia qu’elle était prête.

— Bien. Quelle heure était-il quand vous êtes sortie de chez vous, Madame ?

— Huit heures moins dix. Je suis allée au jardin car c’est là que Nuage se rend quand je passe l’aspirateur. C’est un bon chat affectueux, mais il déteste le bruit de l’aspirateur. D’habitude, je fais mon ménage plus tard, mais j’attends l’arrivée d’une amie en fin de matinée.

— Et quand votre chat se sauve de la sorte, allez-vous toujours le récupérer ?

— Une fois sur deux, il rentre de lui-même quand j’ai fini d’aspirer.

— Et ce matin, comme il ne revenait pas, vous êtes sortie le chercher…

— Oui, il était caché dans la petite haie qui sépare le jardin des immeubles voisins. Quand je suis passée près du banc en appelant Nuage, j’ai cru que l’homme dormait. Ce n’était pas la première fois qu’un SDF y passait la nuit. Je n’y ai donc pas fait très attention. C’est quand je me suis baissée pour prendre le chat dans mes bras que j’ai vu une petite flaque rouge sombre sous le banc. En m’en approchant, je me suis rendu compte qu’il s’agissait de sang. J’ai pensé que l’homme était blessé et j’allais lui proposer de le soigner quand… quand j’ai vu ses yeux ouverts sur le néant. J’ai compris qu’il n’y avait plus rien à faire pour lui.

— L’aviez-vous déjà aperçu dans le jardin ?

— Je ne saurais vous le dire avec certitude. J’ai souvent vu des SDF traîner dans le jardin et y passer quelque temps à boire mais comme je me garde bien de rester les regarder, ils se ressemblent tous, plus ou moins, pour moi. Par contre, ce que je peux vous dire c’est qu’à 22 heures le jardin était vide.

— Comment pouvez-vous l’affirmer ?

— Parce que c’est l’heure à laquelle je l’ai traversé en rentrant du cinéma.

— Bien des gens n’oseraient pas le faire, par peur de mauvaises rencontres.

— À la vérité, je ne crâne pas non plus car c’est mal éclairé. Mais la distance que j’ai à faire est courte et j’ai toujours ma bombe défensive à la main.

— Vous n’avez rien entendu de particulier la nuit dernière ?

— Je prends un somnifère avant de me coucher, Lieutenant.

— Et quand vous vous êtes rendue au jardin, tout à l’heure, avez-vous croisé quelqu’un ?

— La gardienne de l’immeuble voisin qui ramassait ses poubelles et deux gosses qui allaient prendre le bus. Oh, et Simon aussi !

— Qui est Simon ?

— Un professeur de musique qui habite le quartier.

— Bien, ce sera tout pour l’instant, madame Rouzic. Je vous remercie.

Paoli se leva et prit congé.

Quand il revint sur le lieu du crime, deux pompiers chargeaient le corps de Normandie dans leur fourgon, direction la morgue.

— Salut Sev !

— Salut François !

— Quelles sont tes premières observations ?

— La mort a eu lieu dans la nuit. Je dirais entre minuit et deux heures du matin, dans un premier temps. Un seul coup porté au cœur à l’arme blanche.

— Il avait des papiers sur lui ? demanda Paoli à Marchand.

— Oui. Il s’appelait Armand Patisson et avait 38 ans.

— Lequel de vous deux vient assister à l’autopsie ?

— Quand ? Là, maintenant ?

— Non, cet après-midi.

Les lieutenants Paoli et Marchand se consultèrent du regard.

— Alors… toi ou moi ? demanda finalement Marchand.

— Toi. Je dois emmener Pierre chez la psy après l’école.

— Bon, alors ce sera moi, Séverin. À quelle heure dois-je venir ?

— 14 heures 30, ça te va ?

— Très bien.

— Bon, je vous laisse les gars.

Paoli et Marchand regardèrent le médecin légiste remonter à bord de sa voiture.

— On se fait l’enquête de proximité ?

— Allons-y !

***

Ils passèrent la matinée à questionner les habitants du quartier qu’ils trouvèrent chez eux. Personne n’avait rien entendu.

— Il fallait s’y attendre, vu l’heure estimée par Séverin… commenta David Marchand.

— Je sais, répliqua François Paoli en poussant la porte du commissariat. Mais avec un peu de chance, on aurait pu tomber sur un insomniaque ou un noctambule.

— Ouais, ben, on n’en a pas eu ! On va déjeuner ?

L’affaire fut expédiée en trente minutes au bout desquelles ils revinrent.

— Qu’as-tu l’intention de faire pendant que je serai là-haut avec Sev ? demanda David en insérant de la monnaie dans le distributeur de boissons chaudes.

— Je vais essayer d’en savoir un peu plus sur la victime. Si ça se trouve, les îlotiers l’ont déjà croisée et contrôlée.

— À condition que l’homme ne soit pas arrivé hier à Quimper.

— Si c’est le cas, effectivement, je l’aurai dans l’os ! conclut François en prenant son gobelet de “noir sans sucre”.

— Ah, vous êtes là ! fit le lieutenant Éric Durand en apparaissant.

— Tu nous cherchais ?

— Pas moi, Grincheux !

— À quel sujet ?

— Aucune idée. Mais il m’a dit qu’il vous attendait dans son bureau pour 14 heures.

Dans un ensemble parfait, François et David regardèrent leur montre.

— Ça nous laisse juste le temps de boire notre jus.

Les gobelets vidés et jetés dans une poubelle voisine, les deux officiers de police grimpèrent au bureau de leur supérieur.

Le commissaire Vincent Duval les fit entrer.

— Asseyez-vous. Il paraît qu’on a trouvé le corps d’un SDF près du vieux théâtre…

— Oui, c’est exact.

— De quoi est-il mort ? De froid ?

— Non, coup mortel à l’arme blanche.

— Vous ne le saviez pas ? demanda François devant l’air surpris de Duval.

Vincent Duval secoua la tête et se carra dans son fauteuil.

— À l’arme blanche… dit le commissaire, songeur.

— On n’a relevé aucune trace de lutte autour du banc où il était allongé. D’après le légiste, il a été tué dans son sommeil.

— Nous avons commencé l’enquête de voisinage, intervint François. Mais, pour l’instant, ça n’a rien donné et nous doutons que ça le fasse.

— Quand Leclerc fait-il l’autopsie ?

— Je dois être là-haut à 14 heures 30, répondit David.

— Bon. J’espère que cela vous apportera quelques éclaircissements.

— Quand on a trouvé le SDF, il serrait un paquet de lessive contre lui.

— Quoi ? Redites-moi ça ! fit Duval en se décollant de son dossier.

— Je disais qu’on a trouvé un paquet de lessive entre les bras du mort.

— Un paquet de lessive ? répéta le commissaire. Mais… mais alors…

Il se leva, passa devant ses hommes et leur jeta :

— Ne bougez pas, je reviens !

Il sortit de son bureau en laissant la porte entrouverte.

— Qu’est-ce qui lui prend, François ?

— Il a peut-être oublié un truc…

L’absence du commissaire Duval ne dépassa pas dix minutes au bout desquelles il revint avec deux chemises cartonnées en main.

— Vous avez bien fait de me parler de ce paquet de lessive.

— Ah ?

— Tenez, Paoli, ouvrez ces rapports, ordonna Duval, et jetez-y un œil. Vous aussi, Marchand !

Le rapport changea de main et le Corse l’ouvrit.

— Ce sont les rapports concernant deux SDF morts en janvier. Regardez bien les clichés !

Ils se penchèrent sur les photos prises sur les lieux des crimes. Sur chacune, figurait un paquet de lessive.

— Ça alors ! s’exclama David.

— Si je m’en souviens bien, le plus âgé des deux est mort de froid. Quant à l’autre, on l’a trouvé sur un banc, au jardin des Colombes. Je ne crois pas qu’on ait percuté sur les boîtes de lessive à ces moments-là, mais avec ce que vous venez de me dire…

— Vous pensez qu’il peut s’agir d’une signature ? émit Paoli.

Duval hocha la tête.

— Oui, même si le légiste a conclu à une mort naturelle dans le premier cas.

— Connaissant le professionnalisme de Séverin Leclerc, il me paraîtrait surprenant qu’il se soit trompé, plaça Marchand.

— C’est étrange… Vous dites que le premier est mort de froid et…

— Oui, Paoli ?

— Pourquoi le meurtrier aurait-il placé un paquet de lessive près de lui, s’il ne l’a pas tué ?

— Je vous l’accorde, ce détail est troublant.

La sonnerie du téléphone interrompit leur échange.

— Excusez-moi, Patron, il est temps que je monte à la morgue.

— D’accord, Marchand, dit-il en décrochant.

Tandis que le commissaire parlait au téléphone, le lieutenant Paoli observa les photos avec intérêt.

Vincent Duval raccrocha et nota un rendez-vous sur son agenda.

— Puis-je les emporter, Patron ? demanda Paoli en se levant.

— Non seulement, vous pouvez, mais vous devez ! Pourquoi donc croyez-vous que je me sois dérangé pour aller vous les chercher ?

II

Dès qu’il fut sorti du bureau de Duval, Paoli déposa les deux rapports dans le sien et descendit au rez-de-chaussée. Il passa la tête à plusieurs portes à la recherche de quelques îlotiers. Il en trouva dans la pièce de détente, buvant un café.

— Salut les gars ! Je ne vous dérange pas trop ?

— Non, Lieutenant, on allait décoller.

Ils esquissèrent un mouvement collectif vers la porte, mais Paoli les retint.

— Un moment ! Je voudrais parler à ceux d’entre vous qui ont déjà eu à faire avec les SDF.

— Lesquels, Lieutenant ? Les locaux ou les routards ? demanda l’un d’eux.

— Les deux. Tout m’intéresse.

— Alors, Magloire est l’homme qu’il vous faut, indiqua un autre.

— Qui est-ce ? demanda Paoli.

— C’est moi, répondit un homme d’une trentaine d’années en se détachant du petit groupe.

— Vous alliez partir en ronde ?

— Non, Lieutenant, je viens de la finir.

— OK, alors, venez, nous allons monter à mon bureau.

Alors qu’ils passaient devant le bureau de Marie, la jeune femme les intercepta.

— François !

— Oui ?

— L’IJ te cherche. Les photos sont prêtes.

— Quelles photos ?

— Celles de ce matin, au jardin du théâtre.

— Ah, oui ! Tiens, prends donc ton téléphone et demande qu’on me les apporte.

— C’est comme si c’était fait !

Suivi de Magloire, Paoli grimpa l’escalier. Un vaguemestre l’attendait, une enveloppe entre les mains. Paoli la lui prit et le remercia, puis fit entrer Magloire.

— Asseyez-vous, Magloire.

— Si ça ne vous fait rien, Lieutenant, j’aime autant que vous m’appeliez par mon prénom. C’est Gilles.

— Comme vous voulez, Gilles.

Paoli fit le tour de son bureau et sortit les photos de leur enveloppe. Après les avoir passées en revue, il en choisit une qu’il posa sous les yeux de Gilles. Celui-ci changea de couleur.

— Vous le connaissiez ?

— Assez bien, oui. Son nom était Armand Patisson, mais tout le monde l’appelait Normandie. Un pauvre gars brisé par la vie. Il n’était pas méchant et n’importunait jamais les gens. Bien sûr, il est arrivé qu’on l’amène ici, le temps qu’il cuve, mais il n’a jamais fait d’histoires. Vous n’aurez qu’à demander aux autres, ils vous le confirmeront.

— De quel groupe Normandie faisait-il partie ?

— Les locaux. Un jour, il m’a raconté qu’il avait quitté Caen pour venir travailler à Quimper, deux ans plus tôt. Les routards sont majoritairement des jeunes en errance, souvent accompagnés d’un copain ou d’un chien. Ceux-là se déplacent beaucoup et ne restent pas longtemps en ville. On les voit surtout en été, au moment des divers festivals, des “teufs”… Ceux qui sont à jeun ou sans animal fréquentent les foyers d’accueil.

— Et les locaux ?

— Ça dépend. Certains ont des logements sociaux, d’autres dorment dehors. C’était le cas de Normandie. Un jour qu’il faisait froid, je lui ai demandé pourquoi il n’allait pas se mettre au chaud dans un foyer. Il m’a dit qu’il ne supportait pas la promiscuité des foyers. C’était sans doute vrai, mais en partie seulement, car Normandie était toujours entre deux verres et on ne l’aurait pas accepté.

Ouvrant les rapports fournis par Duval, Paoli sortit d’autres photos.

— Et ceux-là, vous les connaissiez aussi, Gilles ?

— Le vieux, je m’en souviens bien. Il s’appelait Larue. Antoine, je crois.

— C’est cela effectivement, approuva Paoli après vérification. D’après les conclusions du médecin légiste, Larue serait mort de froid près de l’église Saint Mathieu.

— Le froid n’est pas la seule cause de sa mort. Le chagrin aussi. Celui d’avoir perdu son chien Patouf, un bâtard sympathique, très affectueux. Le chien était la raison de vivre du vieux. Dès qu’il touchait son RMI, Larue allait dans une supérette de quartier et achetait sa boisson et de quoi nourrir Patouf. Le jour, ils se tenaient compagnie, la nuit ils se réchauffaient. Puis, Patouf est mort, empoisonné. On pensait, un collègue et moi, offrir un nouveau chien à Larue et on s’était renseigné à la SPA. Mais le jour où on devait aller choisir un chien au refuge, on a trouvé le corps sans vie de Larue.

— Triste histoire. Et l’autre ?

Gilles Magloire prit le temps d’examiner le cliché.

— Sa tête me dit vaguement quelque chose, mais je ne sais pas son nom, Lieutenant.

— Il s’appelait Erlich Kovacs.

— Ah, ça me revient ! Il me semble l’avoir vu traîner du côté du Béton, deux ou trois fois.

— Le Béton ?

— Oui, c’est comme ça que les locaux appellent l’endroit proche du passage à niveau où ils se réunissent de temps à autre. Mais dès qu’ils nous voient approcher du Béton, ils s’égaillent comme une volée de moineaux. Remarquez, c’est le but recherché. On n’a pas vraiment grand-chose à leur reprocher, on agit pour la tranquillité des riverains et des passants.

François Paoli garda le silence pendant deux ou trois minutes, puis reprit :

— Dites-moi, Gilles… Patisson ou, si vous préférez, Normandie, avait-il un copain parmi les marginaux ?

— Un copain ? Je l’ai souvent vu en compagnie d’un boiteux. Toujours entre deux verres, lui aussi. C’est ça qui rapproche ces types, la boisson.

— Il n’y en a pas un de sobre dans le lot ?

— Si, un nouveau venu… Il est arrivé à Quimper depuis un mois, avec deux chiens. Un gars du centre de la France. Le regard clair, la diction aussi, aucune bouteille près de lui, on voit bien que c’est pas son truc, l’alcool.

— C’est le seul ?

— À ma connaissance, Lieutenant. Tous ceux que je connais ont toujours au moins une bouteille de vin ou un pack de bière à portée de la main.

— Parmi eux, en voyez-vous un qui aurait eu un motif de tuer Normandie ?

— Non. Ce n’était pas un mec à histoires. S’il voyait qu’il ne faisait pas le poids, il n’insistait pas.

Voyant François Paoli observer la photo de Normandie, il ajouta :

— Si vous pensiez à un règlement de comptes, abandonnez cette idée, Lieutenant.

— Bon, ce sera tout pour l’instant, Gilles. Merci.

Après le départ de Magloire, Paoli se plongea dans la lecture des deux dossiers et, plus précisément, dans les rapports d’autopsie du médecin légiste.

***

Quand le lieutenant Paoli quitta l’hôtel de police pour prendre son fils à l’école, son collègue n’était pas redescendu de la morgue.

Cela ne l’étonna pas ; il savait qu’une autopsie prenait du temps, surtout avec Séverin Leclerc. On pouvait reprocher son désordre au jeune médecin légiste, mais pas son professionnalisme.

Que le corps fût celui d’un bourgeois ou celui d’un ouvrier, il était traité d’égale manière. Le but était de le faire “parler”.

François se demanda d’ailleurs ce que celui de Normandie révélerait. Car, à part l’état d’imprégnation alcoolique avancée du clochard, il ne voyait guère que l’heure de sa mort et la nature de l’arme blanche.

Il accompagna Pierre jusqu’à la salle d’attente de la psychologue qui le suivait depuis quelques semaines maintenant.

— Je reviens te chercher dans trente minutes, dit-il à l’enfant.

— Ah ! Tu ne restes pas m’attendre ?

— Non, je vais faire quelques courses. À tout à l’heure, fiston.

— À tout à l’heure, François.

Ressorti du cabinet médical, il allongea le pas vers des commerces de proximité. Il entra successivement dans une boulangerie, une charcuterie puis chez un marchand de fruits et légumes.

C’est en se passant la main dans les cheveux, après avoir rangé les courses dans son coffre de voiture, qu’il se rappela soudain qu’il avait pris rendez-vous chez le coiffeur à… Zut ! L’heure était passée.

Il sortit son téléphone de sa poche et composa le numéro.

— Bonsoir. C’est monsieur Paoli. Excusez-moi, j’ai oublié mon rendez-vous…

— Ce n’est pas grave, Monsieur. J’avais pris un peu de retard, votre défection me permettra de le rattraper. Voulez-vous que je vous en donne un autre ? Pour quand le souhaitez-vous ?

— Heu… Je ne peux pas vous répondre comme ça… Il faut que je voie mes horaires. Je vous rappellerai.

— D’accord, on fait comme ça, mais n’oubliez pas que le salon sera fermé en fin de semaine pour congés.

— D’accord. Au revoir !

Il referma son portable, le rangea, puis se passa à nouveau la main dans sa tignasse brune. C’est vrai qu’elle avait besoin d’une coupe. Mais… plus tard. Car il venait d’avoir une idée…

III

Alors que François préparait le repas du soir, Pierre arriva dans la cuisine.

— Dis, François…

— Oui ?

— T’as pas signé le papier.

— Quel papier ?

— Celui pour aller en classe de neige. C’est demain le dernier jour pour le rendre à la maîtresse.

— J’ai dû le poser sur la bibliothèque. Va le prendre.

François réduisit le feu sous sa casserole et se lava les mains. Lui qui, tout en cuisinant, se demandait comment il allait bien pouvoir concilier travail et vie de famille, voyait la solution s’imposer tout à coup, de la meilleure façon qui soit.

— Je l’ai trouvé. Tiens ! dit Pierre en posant l’imprimé sur la table.

François prit le temps de s’asseoir avant de lire le formulaire, un stylo à bille en main.

— Le départ est prévu dans dix jours ?

— Oui, on part en car de l’école. C’est là que se fera le retour, aussi. C’est noté là, en bas.

— Ah, oui !

— Il faudra un grand sac pour mettre mes habits. T’en as un ? Si t’en as pas, la mère de Jules a dit qu’elle me prêterait celui d’Olivia. C’est la grande sœur de Jules.

François hocha la tête et poursuivit sa lecture.

— Tu sais que je ne pourrai te téléphoner que deux fois ?

— Je sais. Mais c’est pas grave, je serai avec Jules et Thomas.

— Mets la table pendant que je finis de lire ta feuille, s’il te plaît, Pierre.

Tout en s’exécutant, l’enfant ne put s’empêcher d’épier son père.

Consciencieusement, celui-ci suivait chaque paragraphe du texte de la pointe de son stylo, puis cochait sa réponse dans les cases correspondantes. Il ne manquait plus que sa signature en bas de la page.

François leva les yeux vers son fils.

Ça faisait combien ? Trois mois à tout casser qu’ils étaient ensemble ? Oui… environ.

Et voilà qu’à peine réunis, ils allaient être séparés. Oh, pas pour très longtemps, une dizaine de jours en tout.

Mais, d’un autre côté, cette absence tombait à point nommé.

— Tu ne signes pas ? s’inquiéta Pierre.

— Hein ? Oh, si, si ! fit François en griffonnant sa signature. Je pensais à autre chose…

Il ne mentait pas.

***

Trois jours plus tard…

— Debout, Pierre, c’est l’heure ! dit François en embrassant son fils.

— Oh, tu piques !

— Tu me l’as déjà dit et je t’ai déjà répondu que quand ma barbe serait plus longue, elle ne piquerait plus.

— Pourquoi tu veux garder ta barbe ? demanda Pierre en rejetant la couette.

— Pour changer un peu. Tu n’aimes pas ?

— Non. Tu n’es pas beau avec la barbe !

La déclaration était sans appel, le ton et le regard teintés sinon de reproche, du moins d’une forte réprobation. François trouva une excuse.

— Mon rasoir est en panne.

— Ben, donne-le à réparer !

La réplique était d’une logique imparable. François ne put s’empêcher d’esquisser un petit sourire.

— Dis donc, toi, au lieu de me dire ce que j’ai à faire, tu ne crois pas que tu devrais t’activer ? Allez, file te laver !

— Tu sais, ajouta Pierre en disparaissant dans la salle de bains, tu pourrais acheter des “rasoirs à mousse” en attendant que le tien soit réparé.

Sa toilette effectuée, Pierre s’habilla et prit son petit déjeuner.

François le déposa devant la porte de l’école et prit la direction de l’hôtel de police. Plusieurs hommes en tenue qui ne l’avaient pas vu depuis un moment, le reconnurent à peine.

Ce fut aussi le cas du lieutenant Durand.

— François ? fit-il d’un air étonné.

— Tiens, Éric ! Ça va comme tu veux ?

— Oui, mais… toi ?

— Quoi, moi ?

— Ben… Je ne me souviens pas t’avoir vu aussi barbu depuis que tu as intégré la police quimpéroise. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça te change !

— J’ai remarqué, répliqua Paoli en souriant.

Ils se séparèrent devant le bureau d’accueil. François se tourna vers Marie qui revenait après quelques jours d’absence.

— Coucou ! Comment va Marie, ce matin ?

— Pardon ?

Ces yeux bruns… ce sourire… ce léger accent qui ne le quittait pas…

— François ?

— Gagné !

— Bonjour… C’est ton nouveau look ?

— Hon, hon !

— Ah ! Pas terrible ! commenta-t-elle en faisant la moue. Si j’osais…

— Ose, Marie ! Je suis curieux d’avoir ton avis.

— Tu ne te vexeras pas, hein ? Ben, à part les fringues, tu fais limite clochard ! Voilà !

— Merci Marie.

La jeune femme ne sut pas si le remerciement était sincère ou ironique, François avait tourné les talons. Cependant, elle ajouta :

— On se serait croisés dans la rue, que je me demande si je t’aurais reconnu.

— À ce point ? fit-il en disparaissant dans l’escalier.

Il s’installa et ouvrit les dossiers de Larue, Kovacs et Patisson. En dehors du fait que tous trois dormaient dehors, ils n’avaient aucun point commun. Et pas plus d’ennemis, si on en croyait les déclarations de leurs congénères. Sa porte s’ouvrit et le lieutenant Marchand apparut. En voyant l’homme installé dans la pièce, il eut un petit mouvement de recul.

— Eh bien, David, trois jours de RTT et tu ne me reconnais plus ? Ou alors, je te fais peur ?

— Peur ? Non, il m’en faut plus que ça ! Mais… réfléchit-il, tu ne m’as pas dit, l’autre jour, que tu devais aller te faire couper les tifs ?

— Eh bien, j’ai changé d’avis !

— Et tu fais grève du rasage aussi ?

— Parfaitement ! Ferme la porte. Un petit café ?

— Avec plaisir.

Paoli tendit une tasse à Marchand et lui désigna un siège.

— J’étais en train d’étudier les rapports des clodos.

— Et ?

— Et je me demandais pourquoi on les avait tués. Ces pauvres types ne possédaient rien en dehors de leurs misérables fringues. Et celui qui les a tués ne s’est même pas donné la peine de les dépouiller des quelques pièces qu’ils avaient en poche au moment de leur mort.

— Donc, on peut d’ores et déjà exclure le vol comme mobile, en conclut David, la tasse au bord des lèvres.

Il souffla sur son café, en but, puis reprit :

— Que dis-tu d’un règlement de comptes ?

— Personnellement, je n’y crois pas non plus.

— Pourtant, ça arrive de temps en temps dans ce milieu.

— Je sais, David, mais si je m’avance ainsi, c’est à cause de la présence des paquets de lessive.

— Ah !

— Trouve-moi un SDF, un seul, qui se trimballerait avec un truc pareil sous le bras !

— C’est clair. Ils ont plutôt une bouteille de vin ou des canettes de bière.

— Et si Grincheux a bondi de son fauteuil à l’évocation de cette boîte dans les bras de Normandie, ce n’est pas pour rien. Il a immédiatement fait le lien avec celui-ci, affirma François en plaçant la photo de Kovacs sous les yeux de David.

— Et pourquoi pas avec l’autre ?

— Parce que Larue n’est pas mort par arme blanche. Ce que je ne m’explique pas, c’est pourquoi l’assassin a placé un paquet de lessive près de lui, alors qu’il ne l’a pas tué.

— Es-tu sûr qu’il l’a fait ?

— Quasiment.

François, la tasse à la main, contourna son bureau et vint se placer à la gauche de David. De la main droite, il fit pivoter trois photos et les aligna.

— Ouvre bien les yeux et regarde. Sur les photos de Patisson et de Kovacs, pas de lézard, d’accord ? Par contre, si on observe celle de Larue, on voit bien que le vieux avait défait des caisses pour y dormir. Note cette épaisseur de carton sous lui… et ces deux autres par-dessus sa couverture… Larue employait du carton ondulé, plus isolant, par conséquent, plus chaud que le type de carton qui sert à fabriquer les boîtes de lessive ou de gâteaux secs. Et si tu fais bien attention, tu remarqueras que le paquet de lessive n’est pas endommagé. Ce qui me fait dire qu’il a été ajouté au décor par le tueur. Pigé ?

— Pigé.

Tous deux restèrent penchés sur les photos pendant quelques instants, comme s’ils jouaient au jeu des 7 erreurs. Mais, ici, il s’agissait plutôt du jeu des ressemblances. Et elles n’atteignaient pas le chiffre 7. Tout au plus le 2 : des marginaux, des paquets de lessive.

David avala son reste de café.

— Pourquoi des paquets de lessive ?

— Bonne question !

— Évidemment, pour ce qui est des empreintes, ça ne donne rien…

— Non. Imagine le nombre de personnes ayant manipulé ces boîtes, David. Les traces sont inexploitables : elles se chevauchent, sont incomplètes…

— Et concernant les mecs ?

— Selon toute vraisemblance, Kovacs et Patisson ont été tués tous les deux dans leur sommeil et de la même façon.

David prit une photo où l’on voyait Kovacs, pieds et poings liés, exsangue.

— À ton avis, François, pourquoi le meurtrier a-t-il attaché celui-ci, un clochard endormi et plongé dans les abîmes de l’éthylisme ? Il suffisait de lui planter l’arme en plein cœur comme il l’a fait pour Normandie ! Ou alors…

— Ou alors, quoi ?

— Ou alors, il y a deux meurtriers et le deuxième a signé son crime comme le premier !

— D’un paquet de lessive ?

— Ben… Si l’un l’a fait, pourquoi pas l’autre ?

— Je t’aurais accordé ce point si on avait eu deux marques de lessive. Mais, voilà, près des trois macchabées, il s’agit de la même : Propr’ Express.

— Jamais entendu parler de celle-là. Tu m’aurais dit Dash, Ariel ou Skip… oui, ça me disait quelque chose, mais Propr’ Express, connais pas. Et toi ?

— Non plus. Mais, honnêtement, est-ce que ça change quoi que ce soit ?

— Non, pas vraiment.

François alla à la fenêtre et regarda passer un nuage. Puis un autre. Et un troisième. Le temps s’écoula. Les minutes s’additionnèrent, se transformèrent en quart d’heure tandis que les nuages continuaient leur course dans le ciel.

François pivota sur lui-même et fit face à son équipier qui, au même instant, relevait le nez des photos. Leurs regards se trouvèrent immédiatement, reflétant une même petite flamme d’inspiration. Et leurs paroles jaillirent d’un même élan.

— Trois SDF…

— Trois victimes avinées et crasseuses…

— La même signature !

— Un paquet de lessive !

— Propr’ Express…

— Cette marque n’a pas été choisie au hasard par le meurtrier…

— … Car, si elle tient toutes les promesses que son nom suggère, elle nettoie vite et bien…

— … Comme le meurtrier !

Ils s’interrompirent, baissèrent une nouvelle fois les yeux vers les photos.

— Tu crois qu’on a affaire à un dingue ?

— Tu veux dire un psychopathe ?

— Oui.

— Possible.

— Eh bien, ça craint !

— Ça craint d’autant plus qu’on n’a pas un seul indice. Pas une empreinte digitale, pas une trace de pas… rien, à part du Propr’ Express. La seule chose dont on est sûr, c’est que l’arme employée pour Kovacs et Patisson est un poignard acéré dont la lame n’est pas dentelée. La netteté des coupures l’atteste. Ce sont les conclusions de notre très cher ami Séverin.

— C’est un peu maigre à mon goût. Comment veux-tu qu’on mette la main sur ce type sans plus d’éléments que ça ?

François allait répondre quand le téléphone sonna. Il décrocha, ne prononça qu’une locution, raccrocha et annonça :

— Grincheux nous attend dans son bureau.

Ils quittèrent le bureau du lieutenant Paoli pour celui du commissaire Duval.

— Asseyez-vous, Messieurs. Avez-vous lu les deux rapports que je vous ai donnés ?

— Oui, Patron.

Et Paoli de soumettre à son supérieur le fruit de leur toute fraîche réflexion. Vincent Duval l’écouta, le coude droit planté au bord de son sous-main, la main en cornet autour du menton.

— Hum ! Un psychopathe…

Il se leva de son bureau, jeta un bref regard dehors, puis revint s’asseoir.

— Eh bien, la partie ne va pas être facile !

— J’ai peut-être une idée sur la façon de l’engager, émit Paoli.

— Comment ?

— En allant moi-même sur le terrain.

Sa proposition fut suivie de quelques secondes de silence au bout desquelles Marchand s’exclama :

— Quoi ? Mais… t’es complètement fou ! Oublierais-tu que tu es chargé de famille ?

— Marchand a raison, Paoli. Vous avez pensé à votre fils ? Je ne peux pas vous laisser faire ça !

Le regard du Corse ignora son voisin et fixa les yeux de son supérieur.

— Si, Patron, vous pouvez. Réfléchissez deux minutes. Les enquêtes de proximité n’ont rien donné parce que notre homme agit de nuit et en silence.

— Et vous croyez que c’est en jouant la chèvre que vous allez attraper le loup ?

— Oui. C’est une manœuvre qui a déjà fait ses preuves, alors pourquoi ne pas l’employer ?

— Ce n’est pas l’idée qui est mauvaise, Paoli, c’est la chèvre, autrement dit vous ! répondit Vincent Duval après une courte réflexion.

— Ah oui ? Et qui verriez-vous dans ce rôle, alors ? Vous êtes obligé d’employer un mec en civil, pas un îlotier que les SDF pourraient reconnaître pour lui avoir parlé ou l’avoir croisé dans la rue.

Le regard de Duval quitta Paoli pour se poser sur Marchand.

— Volontaire, Marchand ?

Avant que ce dernier ne donne sa réponse, François s’insurgea :

— Le volontaire, c’est moi ! C’est mon idée ! J’allais d’ailleurs l’exposer à David quand vous nous avez convoqués.

David tourna les yeux vers François et le détailla. Ses cheveux en bataille, sa barbe de trois ou quatre jours…

— Alors, c’est ça ! Je me disais aussi…

— Pardon ?

— Je viens de comprendre pourquoi François se laisse pousser barbe et cheveux. Pour avoir l’air d’un clochard ! expliqua David à Vincent.

— Depuis quand vous est venue cette idée, Paoli ? Et pourquoi ne m’en avoir pas parlé plus tôt ?

— Vous étiez absent, Patron. Tout comme David. Et puis, je ne vous ai jamais dit, ni à l’un ni à l’autre, que j’allais coucher dehors dès ce soir. En fait, j’ai l’intention de profiter de l’absence de Pierre pour mettre mon plan à exécution. C’est-à-dire dans une semaine.

— Où va-t-il ? demanda David.

— En classe de neige, pendant dix jours. D’ici au départ de Pierre, je pense passer mes journées en compagnie des SDF. D’abord les approcher pour prendre contact avec eux et nouer quelques relations de confiance. Bref, je dois intégrer leur groupe. Mais, pour cela, il va falloir briefer les îlotiers afin qu’aucun ne commette d’impair. Ils vont devoir m’ignorer en tant qu’officier de police et me traiter de la même façon que les SDF.

— Qu’espérez-vous en agissant ainsi ?

— Précisément ? Je ne sais pas. Il se peut qu’il se soit passé quelque chose entre le tueur et ses victimes, durant les journées précédant les crimes. Et il n’y a qu’en allant sur le terrain que je recueillerai les témoignages des SDF.

— Méfiez-vous quand même de ce qu’ils vous raconteront. Vu la quantité d’alcool qu’ils descendent, ils n’auront peut-être pas la mémoire de ce que vous aurez envie de savoir.

— J’en suis conscient, mais il faut essayer.

Pendant quelques instants, ce ne fut qu’échanges de regards.

— Hum… fit enfin Duval en se carrant dans son fauteuil.

— Ce n’est pas parce que ces gens sont en rupture avec notre société, qu’on les ignore ou, pire, qu’on les méprise, que nous allons laisser un dingue nettoyer la ville en les tuant et en signant ses actes par des paquets de lessive ! s’écria Paoli en se levant. Même s’ils sont mal vêtus et qu’ils passent leurs journées dehors, et leurs nuits pour certains, qu’ils boivent plus que de raison et passent leur temps à refaire le monde ou à se raconter de vieux souvenirs, ce sont des êtres humains avant tout !

— Calmez-vous, Paoli, et rasseyez-vous. Il n’a jamais été question que nous ne fassions pas notre travail, mais j’avoue que je ne l’avais pas imaginé sous cet angle, c’est tout.

— C’est la seule solution envisageable si nous voulons mettre un terme aux agissements du tueur, argua-t-il en reprenant place sur sa chaise.

Un nouveau silence s’installa de part et d’autre du bureau du commissaire.

— Dites-moi, Marchand… Que devient Pochic ?

— Aucune idée.

— Qui est Pochic ?

— Ernest Pochic. C’est un ancien officier de police, tombé dans la cloche. Il a quitté nos services au début de mon arrivée ici, deux ans avant la vôtre, Paoli, répondit Duval. Un bon policier pourtant, fraîchement promu au grade de capitaine quand sa vie a basculé.

— Que lui est-il arrivé ?

— Son fils unique est mort d’une overdose, un jeune gars de dix-neuf ans qui faisait ses études à Rennes. Deux mois après, la femme d’Ernest se donnait la mort en se jetant du pont de Cornouaille. Depuis la mort de son fils, elle était sous traitement antidépresseur. Mais il faut croire que c’était insuffisant. Alors, Ernest s’est mis à boire. Il venait au boulot faire acte de présence, faisait semblant de s’intéresser à ses dossiers, mais on ne pouvait plus lui confier d’enquête sérieuse. C’est tout juste s’il était capable de prendre une plainte.

— Pas étonnant qu’il ait pété les câbles ! commenta Paoli.

— Marchand et moi avons essayé de le convaincre de se faire soigner, mais Pochic a refusé. Nous avons eu beau insister, il n’a rien voulu savoir. Il ne lui restait plus qu’une chose à faire, rendre son arme et sa carte. Ce qu’il a fait… Pendant quelque temps, on ne l’a plu vu… On a supposé qu’il avait quitté la ville. Puis, un jour, il a reparu… Deux gardiens de la paix en patrouille l’ont trouvé allongé sur le boulevard Kerguelen, complètement ivre. Ils l’ont ramené ici, en cellule de dégrisement.

Après en avoir proposé à ses hommes, Vincent Duval téléphona et demanda qu’on lui apporte du café et trois tasses.

— Depuis quand ne l’avez-vous pas revu, Marchand ?

— Hou là, ça fait un bail ! Ça doit bien remonter à l’automne dernier, un peu avant l’affaire de Kérogan. Pourquoi ?

— Eh bien, je m’étonne un peu qu’il n’ait pas réagi face à ces crimes.

— Parce que c’est un ancien flic ?

— Exactement, Paoli. Je ne peux pas croire que cela le laisse indifférent. Et vous, Marchand ?

— Moi non plus.

On toqua à la porte et un homme apparut avec un plateau.

— Posez ça, là, Julien. Merci.

Duval fit le service et tendit une tasse à ses hommes. Pendant quelques instants, ce fut un silence à peine troublé par le bruit des cuillers que l’on tourne.