14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

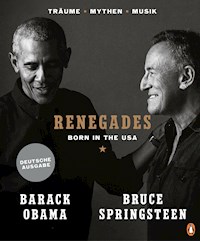

Zwei langjährige Freunde im vertrauten, eindringlichen Gespräch – über das Leben, die Musik und ihre anhaltende Liebe zu Amerika mit all seinen Herausforderungen und Widersprüchen. Die exklusiv und besonders gestaltete Erweiterung des erfolgreichen Higher Ground Podcasts mit über 350 Fotografien, exklusiven Zusatzinhalten und noch nie zuvor gesehenem Archivmaterial.

»Renegades: Born in the USA« ist ein sehr persönlicher, aufschlussreicher und unterhaltsamer Dialog zwischen Ex-Präsident Barack Obama und der Rocklegende Bruce Springsteen. Die beiden erörtern alle möglichen Themen – über ihre Herkunft und die entscheidenden Momente ihres Lebens, über Familie und Vaterschaft bis hin zur polarisierenden Politik ihres Landes und der wachsenden Kluft zwischen dem amerikanischen Traum und der amerikanischen Realität. Das mit zahlreichen Farbfotografien und seltenem Archivmaterial gestaltete Buch ist ein fesselndes und wunderbar illustriertes Porträt zweier Außenseiter – der eine Schwarz, der andere weiß –, die, wie es im Titel »Renegades« anklingt, ihren ganz eigenen, unkonventionellen Weg gefunden haben, ihre persönliche Suche nach Sinn, Identität und Gemeinschaft mit der amerikanischen Erzählung zu verbinden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2021

Sammlungen

Ähnliche

BRUCE SPRINGSTEEN

BARACK OBAMA

RENEGADES

BORN IN THE USA

AUS DEM AMERIKANISCHEN ENGLISCHVON STEPHAN KLEINER UND HENRIETTE ZELTNER-SHANE

TRÄUME . MYTHEN . MUSIK

Here everybody has a neighbor,

Everybody has a friend,

Everybody has a reason to begin again.

My father said, „Son, we’re lucky in this town,

It’s a beautiful place to be born,

It just wraps its arms around you,

Nobody crowds you, nobody goes it alone.

You know that flag flying over the courthouse

Means certain things are set in stone,

Who we are, what we’ll do

And what we won’t.“

It’s gonna be a long walk home

BRUCE SPRINGSTEEN

„LONG WALK HOME“

Wir sind ein Volk, wir alle haben den Stars and Stripes die Treue geschworen, wir alle stehen für die Vereinigten Staaten von Amerika ein … Beteiligen wir uns an einer Politik des Zynismus, oder beteiligen wir uns an einer Politik der Hoffnung? …

Ich spreche hier nicht von blindem Optimismus – der geradezu vorsätzlichen Ignoranz, der zufolge die Arbeitslosigkeit verschwindet, wenn wir einfach nicht daran denken, oder die Gesundheitskrise sich von selbst löst, wenn wir sie einfach nicht beachten. Das meine ich nicht. Ich meine etwas Gewichtigeres. Ich meine die Hoffnung von Sklaven, die um ein Feuer sitzen und Freiheitslieder singen. Die Hoffnung von Migranten, die zu fernen Ufern aufbrechen. Die Hoffnung eines jungen Marineleutnants, der tapfer im Mekongdelta patrouilliert. Die Hoffnung eines Fabrikarbeitersohnes, der den Mut fasst, den Umständen zu trotzen. Der Hoffnung eines dünnen Jungen mit einem komischen Namen, der glaubt, dass es in Amerika auch für ihn einen Platz gibt.

Hoffnung im Angesicht von Schwierigkeiten. Hoffnung im Angesicht von Ungewissheit. Die Kühnheit der Hoffnung! Letzten Endes ist das Gottes größtes Geschenk an uns, das Fundament dieser Nation. Ein Glaube an Dinge, die nicht zu sehen sind. Ein Glaube, dass bessere Tage vor uns liegen.

BARACK OBAMA

KEYNOTE ZUM NOMINIERUNGSPARTEITAG

DER DEMOKRATEN 2004

INHALT

INTRO

1UNSERE UNWAHRSCHEINLICHE FREUNDSCHAFT

2DIE STORY AMERIKAS

3AMAZING GRACE

4AMERICAN SKIN

5DER ALLMÄCHTIGE DOLLAR

6MIT GEISTERN RINGEN

7EINE FURCHTLOSE LIEBE

8THE RISING

BARACK OBAMAS TRAUERREDE AUF JOHN LEWIS

BRUCE SPRINGSTEENS NOTIZEN FÜR DEN RENEGADES-PODCAST

BRUCE SPRINGSTEEN DISKOGRAFIE

DANK

BILDNACHWEIS

INTRO

Gute Gespräche folgen keinem Drehbuch. Wie ein guter Song stecken sie voller Überraschungen, Improvisationen, Abweichungen. Sie gründen vielleicht auf einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort, spiegeln eine momentane Gemütsverfassung und Weltlage wider. Doch die besten Gespräche besitzen auch eine zeitlose Qualität, führen einen zurück ins Reich der Erinnerung oder treiben uns vorwärts Richtung Hoffnungen und Träume. Wenn wir uns Geschichten erzählen, wird uns bewusst, dass wir nicht allein sind – und vielleicht hilft es, sich selbst ein wenig besser zu verstehen.

Als Bruce und ich uns im Sommer 2020 zum ersten Mal zusammensetzten, um Renegades: Born in the USA aufzunehmen, da wussten wir nicht, wie unsere Gespräche laufen würden. Ich wusste allerdings schon, dass Bruce ein großartiger Geschichtenerzähler ist, ein Barde der American Experience, der amerikanischen Erfahrung. Ich wusste auch, dass uns beiden viel im Kopf herumging, darunter ein paar fundamentale Fragen zu der besorgniserregenden Richtung, die unser Land genommen hat. Eine Pandemie historischen Ausmaßes machte keine Anstalten abzuflauen. Im ganzen Land waren Amerikanerinnen und Amerikaner arbeitslos. Gerade erst waren Millionen auf die Straßen gegangen, um gegen die Ermordung George Floyds zu protestieren. Und der damalige Bewohner des Weißen Hauses schien fest entschlossen, die Menschen nicht zusammenzubringen, sondern einige der grundlegenden Werte und institutionellen Fundamente unserer Demokratie zu zerstören.

Fast ein Jahr später sieht die Welt eine Spur heller aus. Dank erstaunlicher wissenschaftlicher Fortschritte und der unermüdlichen Arbeit unzähliger Menschen an vorderster Front im Gesundheitswesen hat die Pandemie nachgelassen (auch wenn sie noch nicht zu Ende ist), und die Wirtschaft erlebt eine beständige, wenn auch uneinheitliche Erholung. George Floyds Mörder wurde verurteilt und bestraft. Mein Freund und ehemaliger Vizepräsident Joe Biden ist Präsident der Vereinigten Staaten.

Doch allen Veränderungen zum Trotz, die wir als Nation und im Privaten erlebt haben, seit Bruce und ich uns erstmals für unsere Aufnahme-Sessions zusammensetzten, sind die grundlegenden Umstände, die uns damals umtrieben, nicht verschwunden. Amerika ist nach wie vor stärker polarisiert als zu jedem anderen Zeitpunkt, an den wir uns erinnern können – und das nicht nur bei Themen wie Polizeiarbeit, Klimawandel, Steuern und Immigration, sondern auch dort, wo es um die bloße Definition von Glauben und Familie, von Gerechtigkeit oder um die Frage geht, wessen Stimmen Gehör verdienen. Im Großen wie im Kleinen ringen wir immer noch mit dem Erbe der Sklaverei, Jim Crow und der Geißel des Rassismus. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter; zu viele Familien kommen nur mit Mühe über die Runden. Sogar ein gewalttätiger Angriff auf das Kapitol – ein Schlag gegen unsere demokratische Ordnung, der live in alle Welt übertragen wurde – ist ein Streitthema. Wobei ein großer Teil des Landes entweder tut, als wäre das Ganze nicht passiert, oder behauptet, die Wut des Mobs sei irgendwie berechtigt gewesen.

Darum fühlen sich die Gespräche, die Bruce und ich 2020 führten, heute noch genauso dringlich an. Sie stehen dafür, dass wir weiterhin zu verstehen versuchen, wie es so weit kommen konnte und wie wir eine verbindende Story erzählen können, die die Kluft zwischen Amerikas Idealen und seiner Realität zu schließen beginnt.

Uns sind keine einfachen Formeln eingefallen, um Amerikas anhaltende Konflikte zu lösen. So verschieden unser Werdegang sein mag und sosehr wir in unserer jeweiligen Arbeit versucht haben, den Tausenden von Menschen, die unsere Wege kreuzten, eine Stimme zu geben, so kann weder Bruce noch ich behaupten, all die unterschiedlichen Perspektiven und Ansichten einzufangen, die unser großes, raues Land ausmachen.

Zumindest aber haben wir uns Mühe gegeben zu beweisen, dass man heikle Themen mit Empathie, Humor, Überzeugung, aber auch mit einer großen Portion Demut angehen kann. Denn tatsächlich haben wir beide seit der Veröffentlichung des Podcasts von Leuten aus allen Bundesstaaten und Gesellschaftsschichten gehört. Sie wollten uns wissen lassen, dass etwas bei ihnen Widerhall gefunden hat: die Wirkung der eigenen Väter auf uns, die Verunsicherung, Trauer, Wut oder gelegentliche Momente der Gnade, die sich zugetragen haben auf unserem Weg, den Rassismus zu überwinden, oder die Freude und Rettung, die unsere Familien uns geschenkt haben. Leute haben uns erzählt, dass das Anhören unserer Gespräche sie zum Nachdenken über ihre eigene Kindheit, den eigenen Vater, die eigene Heimatstadt gebracht hat.

Bruce und mir wurden auch Fragen gestellt. Menschen wollten ein bisschen mehr über die Geschichten erfahren, die wir erzählt haben. Und so ist dieses Buch entstanden. Auf den folgenden Seiten kann man unsere vollständigen Unterhaltungen nachlesen. Es finden sich aber auch Texte von Reden, private Fotos und handgeschriebene Liedtexte, die einige der im Podcast beschriebenen Momente abbilden. Sie alle dienen als Markierung an den kreuz und quer verlaufenden Highways und Nebenwegen, die jeder von uns bereist hat.

Unser größter Wunsch ist, dass diese Gespräche dazu inspirieren, loszuziehen und eigene zu führen – mit einem Freund oder Familienmitglied, einer Kollegin oder jemand, den man nur flüchtig kennt. Jemand, dessen Leben das eigene kreuzt, aber dessen Story man noch nie wirklich gehört hat. Wir wetten, dass jede Zuhörerin, jeder Zuhörer, sich ermutigt fühlen wird – man muss nur genau hinhören und sich ein offenes Ohr bewahren. Denn in einer Zeit, in der es am einfachsten wäre, aneinander vorbeizureden oder einfach nur noch mit denjenigen zu sprechen, die so aussehen, denken oder beten wie wir, hängt die Zukunft von unserer Fähigkeit ab, das zu erkennen: Wir alle sind Teil der Story Amerikas – und gemeinsam können wir ein neues, ein besseres Kapitel schreiben.

BARACK OBAMA

Als Barack Obama vorschlug, wir sollten einen Podcast machen, war mein erster Gedanke, Okay, ich war bloß auf der High School in Freehold, New Jersey, und spiele Gitarre … Das passt doch nicht zusammen. Patti sagte: „Spinnst du? Mach es! Die Leute werden euch liebend gern zuhören!“ Der Präsident und ich hatten hin und wieder Zeit zusammen verbracht, seit wir uns auf Wahlkampftour 2008 erstmals getroffen hatten. Dabei führten wir ein paar lange, aufschlussreiche Unterhaltungen. Das waren Gespräche der Sorte, bei denen du ganz offen sprichst und danach wirklich verstehst, wie dein Freund denkt und fühlt. Du hast dann ein Bild davon, wie er sich selbst und seine Welt sieht. Also hörte ich auf Patti und folgte Baracks großzügiger Anregung. Und ehe wir uns versahen, saßen wir auch schon in meinem Studio in New Jersey (das die E Street Band kurz vorher geräumt hatte) und hangelten uns von Gedanken zu Gedanken, wie gute Musiker das machen.

Wir fingen am Anfang an: mit Kindheit und Jugend, Ähnlichkeiten und Unterschieden. Hawaii, New Jersey … ganz schön verschieden; abwesende Väter … ganz schön ähnlich. Dann ließen wir das Gespräch sich entwickeln, wie das Leben es ja auch tut. Wir überlegten, wie man sich nach und nach eine eigene Identität schafft, aus einer Pose, einem Foto, einem Musikstück, einem Film oder einem Idol. Wir besprachen, was für ein Kampf es sein kann, seine Stärken, sein Potenzial, seine Männlichkeit zu erkennen. Wir erforschten, wie das deine Kunst, deine Politik und deinen Lebensstil beeinflusst. Es ging um das Leben und wie man es lebt, um die Welt, wie sie ist, und was wir unternommen haben, um sie zu gestalten – ich mit meiner Musik und Barack mit seiner Politik –, damit sie zu dem Ort wird, der zu sein wir ihr zutrauen.

Es gab ernste Gespräche über das Schicksal des Landes, die Geschicke seiner Bürgerinnen und Bürger und über die destruktiven, hässlichen, korrupten Kräfte, die am liebsten alles kaputtmachen würden. Gerade leben wir in einer Zeit, in der man wachsam sein muss und ernsthaft auf die Probe gestellt wird. Intensive Gespräche darüber, wer wir sind und wer wir noch werden wollen, können vielleicht manchen unserer Mitmenschen eine kleine Orientierungshilfe sein. Wir entdeckten viele Gemeinsamkeiten. Der Ex-Präsident ist witzig und lässig. Er scheut keine Mühe, damit sein Gegenüber sich wohlfühlt. Das hat er für mich getan, damit ich überhaupt genug Selbstvertrauen hatte, um mich mit ihm an einen Tisch zu setzen. Am Ende des Tages erkannten wir die Ähnlichkeiten unserer Moral und Lebenseinstellung. Dass es ein Versprechen gibt, einen Kodex, an dem wir uns orientieren wollen. Aufrichtigkeit, Treue, eine Offenheit darüber, wer wir und was unsere Ziele und Ideen sind, Hingabe an die amerikanische Idee und eine beständige Liebe zu dem Land, das uns geprägt hat. Wir sind beide „born in the USA“. Es gibt kein anderes Land, das die Mischung hätte zusammenbringen können, aus der ein Barack Obama und ein Bruce Springsteen entstanden sind. Deshalb ist unsere Loyalität zu seinen Institutionen, Träumen und Ambitionen ungebrochen. Darum sind wir hier. Geleitet von unseren Familien, tiefen Freundschaften und dem moralischen Kompass, der in der Geschichte unserer Nation steckt, drängen wir vorwärts, geben unser Bestes und behalten uns dabei einen mitfühlenden Blick auf das, womit unser immer noch junges Land ringt.

Wie schon gesagt, das sind unsichere Zeiten, in denen viel auf dem Spiel steht – eigentlich alles. Eine Zeit, um sich ernsthaft zu überlegen, wer wir sein wollen und was für ein Land wir unseren Kindern übergeben werden. Lassen wir zu, dass das Beste, das wir haben, uns zwischen den Fingern zerrinnt, oder stellen wir uns vereint den Herausforderungen? In diesem Buch finden sich zwar keine Antworten auf diese Fragen, aber dafür zwei Suchende, die sich größte Mühe geben, damit wir uns bessere Fragen stellen. Gute Reise, Mr. President, Danke fürs Mitnehmen und die gemeinsame Fahrt.

BRUCE SPRINGSTEEN

1

UNSERE UNWAHRSCHEINLICHE FREUNDSCHAFT

Wie viele andere Menschen hat das Jahr 2020 auch mich sehr aufgerüttelt. Drei Jahre lang war ich Zeuge gewesen, wie die Wut und die Spaltung im Land mit jedem Tag zu wachsen schienen. Dann kam eine historische Pandemie, die in Verbindung mit einer nachlässigen Reaktion der Regierung Elend und Verlust über Millionen von Menschen brachte und uns alle zwang zu überdenken, was im Leben wirklich wichtig ist. Wie ist es dazu gekommen? Wie könnten wir den Weg zurück zu einer stärker einigenden amerikanischen Geschichte finden?

Dieses Thema hat im letzten Jahr so viele meiner Gespräche bestimmt – mit Michelle, mit meinen Töchtern und mit Freunden. Und einer dieser Freunde ist zufällig Bruce Springsteen.

Oberflächlich betrachtet, haben Bruce und ich nicht viel gemeinsam. Er ist ein Weißer aus einer Kleinstadt in Jersey. Ich bin ein auf Hawaii geborener Schwarzer von gemischter Abstammung, dessen Kindheit ihn um die ganze Welt geführt hat. Er ist eine Ikone des Rock ’n’ Roll. Ich bin … weniger cool. Und wie ich Bruce bei jeder Gelegenheit gern in Erinnerung rufe, ist er über zehn Jahre älter als ich. Wobei er verdammt gut aussieht.

Aber im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass wir bestimmte Ansichten teilen. Über die Arbeit, über die Familie und über Amerika. Auf unserem Weg haben Bruce und ich, jeder auf seine Weise, dieses Land zu verstehen versucht, das uns beiden so viel gibt. Haben versucht, die Geschichten seiner Menschen zu erzählen. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, unsere individuelle Suche nach Sinn und Wahrheit und Gemeinschaft mit der größeren Geschichte Amerikas zu verbinden.

Und während dieser Gespräche haben wir erkannt, dass wir noch immer einen elementaren Glauben an das amerikanische Ideal teilen. Nicht in Gestalt einer aufpolierten, billigen Fiktion oder einer Nostalgie, die übersieht, auf wie viele Arten wir an diesem Ideal gescheitert sind, sondern als ein Kompass für die harte Arbeit, die wir alle als Bürger vor uns haben, um diesen Ort und die Welt gleichberechtigter, gerechter und freier zu machen.

Außerdem hatte Bruce einfach ein paar tolle Geschichten auf Lager.

Also holten wir einen Dritten dazu: ein Mikrofon. Und dann saßen wir einige Tage lang in dem umgebauten Farmhaus auf dem Grundstück, wo Bruce mit seiner wunderbaren Frau Patti und einigen Pferden, einem ganzen Haufen Hunde und tausend Gitarren lebt – alles nur wenige Kilometer von seinem Geburtsort entfernt –, und redeten.

Gemeinsam mit Jay-Z und Bruce Springsteen unterstützten Dutzende Musiker Barack Obamas Präsidentschaftswahlkampf 2008 mit Auftritten und Aufnahmen, darunter Arcade Fire, P Diddy, Stevie Wonder, Jeff Tweedy, John Legend, Moby, Common, The Decemberists, Roger Waters, Patti Smith, Pearl Jam, Joan Baez, Michael Stipe und Usher. Im Oktober erschien der offizielle Wahlkampf-Soundtrack Yes We Can.

Ticket für die „Change Rocks“-Kundgebung in Philadelphia, 2008.

BRUCE SPRINGSTEEN: Eine Frage, wie spreche ich dich an?

BARACK OBAMA: Als Barack, Mann. Komm schon, Junge.

BRUCE SPRINGSTEEN: Ich frag ja nur! Ich will da nichts falsch machen.

BARACK OBAMA: Also, wir sitzen hier im großen Bundesstaat New Jersey mit einem der verlorenen Söhne New Jerseys …

BRUCE SPRINGSTEEN: So kann man’s sagen.

BARACK OBAMA: Es ist der Boss, mein Freund: Bruce Springsteen. Und wir sind in einem Studio – nur um das mal zu schildern, wir haben hier … Wie viele Gitarren hast du hier drin?

BRUCE SPRINGSTEEN: Das hier ist das Haus der tausend Gitarren …

BARACK OBAMA: Ich habe sie nicht alle gezählt. Aber hier sind überall Gitarren. Da ist eine Ukulele, ein Banjo …

BRUCE SPRINGSTEEN: Also, wenn wir Lust kriegen, Musik zu machen, dann –

BARACK OBAMA: Ich singe schon gern mal.

BRUCE SPRINGSTEEN: – haben wir die Instrumente griffbereit.

BARACK OBAMA: Schön, dich zu sehen, mein Freund. Was uns heute herführt, sind unsere Gespräche im Lauf der Jahre. Wir mussten beide Geschichtenerzähler werden. Wir mussten unsere eigenen Geschichten erzählen, und sie wurden Teil einer größeren amerikanischen Erzählung. Unsere Geschichte fand Widerhall.

Ich habe mich an unsere erste Begegnung zu erinnern versucht, und wahrscheinlich war das 2008. Im Wahlkampf.

BRUCE SPRINGSTEEN: Das stimmt.

BARACK OBAMA: Du kamst nach Ohio, um ein Konzert für uns zu geben. Deine Familie war mit dabei, und ich weiß noch, dass ich dachte: „Er ist sehr zurückhaltend, vielleicht sogar etwas schüchtern.“ Und das gefiel mir an dir. Also dachte ich: „Hoffentlich ergibt sich die Chance für ein Gespräch.“ Aber mitten im Wahlkampf war alles sehr gehetzt. Also haben wir nett geplaudert, aber es war kein tiefgründiges Gespräch.

BRUCE SPRINGSTEEN: Nein.

BARACK OBAMA: Und dann bist du einmal in New York mit Billy Joel auf die Bühne, und ihr beide habt ein ganzes Konzert gespielt. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie du bei deinen Shows herumturnst. Du bist auf einem Klavier herumgehüpft. Du warst schweißgebadet, Mann. Durchnässt. Und ich dachte: „Der könnte sich da oben richtig wehtun.“ Aber ich hatte dich schon lange aus der Ferne bewundert. Und wir hatten angefangen, bei unseren Wahlkundgebungen Musik von dir zu spielen. Und dann kamen wir einfach auf dich zu und fragten: „He, würdest du etwas für uns machen?“

BRUCE SPRINGSTEEN: Auf diesen Kundgebungen zu spielen und mit dir aufzutreten, war eine wunderbare Erfahrung. Weil du mir etwas gegeben hast, was ich selbst nie erreichen konnte. Und das war die Diversität des Publikums. Ich spielte vor weißen und Schwarzen Gesichtern, vor Alten und Jungen. Und das ist das Publikum, das ich mir für meine Band immer erträumt habe. Einer meiner besten Auftritte überhaupt war zusammen mit Jay-Z in Columbus. Ich glaube, ich habe „Promised Land“ gespielt.

Es war ein wunderbares Publikum. Eine bunte Mischung – Arbeiter, ältere Leute, jüngere. Viele von ihnen kannten mich gar nicht und hörten mich wohl zum ersten Mal.

BARACK OBAMA: Aber das galt auch für Jay-Z. Garantiert war da ein Haufen älterer Weißer im Publikum, die nie im Leben einen Song von ihm gehört hatten. Und ich musste zu ihm sagen: „Ein paar Texte musst du entschärfen, Bruder.“ Wir brauchten die familienfreundliche Version.

BRUCE SPRINGSTEEN: Da traf ich ihn zum ersten Mal … toller Typ. Ich habe nur drei oder vier Songs gespielt, aber es war ein total packender Auftritt. Das ist mein Traumpublikum, das Publikum, für das ich immer spielen wollte.

Außerdem sind meine Texte sehr im christlichen Glauben, im Gospel, in der Bibel verwurzelt. Es gab da eine gemeinsame Sprache, die kulturelle Grenzen überwand.

BARACK OBAMA: Ja, die Leute spüren das. Und wenn du etwas wie „The Rising“ – mit Hintergrundchor – oder „Promised Land“ spielst … Du hättest Prediger werden können, Bruce. Vielleicht hast du den Beruf verfehlt.

Ausklang eines Konzerts der Darkness Tour, 1978

BRUCE SPRINGSTEEN: Es war ein Geschenk, dort sein zu dürfen. Ich habe viele tolle Erinnerungen an die Auftritte bei diesen Kundgebungen. Ich hatte deine Laufbahn verfolgt, seit du Senator warst. Ich hörte dich und dachte: „Ja, das ist die Sprache, die ich sprechen will, die ich zu sprechen versuche.“ Ich empfand eine enorme innere Gemeinsamkeit mit deiner Vision für das Land.

BARACK OBAMA: Es fühlte sich an, als streben wir nach dem Gleichen. Jeder in seinem Medium, jeder auf seine Art. Wenn du von diesem Spagat sprichst – „Dort ist das Land, wie ich es haben will, und hier, wie es heute ist.“ Ich muss dort verwurzelt sein, wo es ist. Aber ich will die Leute dorthin stupsen, wo es sein könnte.

BRUCE SPRINGSTEEN: Ja. In unserer kleinen beruflichen Ecke bauen wir am selben Haus.

THE PROMISED LAND

On a rattlesnake speedway in the Utah desert / I pick up my money and head back into town / Driving ’cross the Waynesboro county line / I got the radio on and I’m just killing time / Working all day in my daddy’s garage / Driving all night chasing some mirage / Pretty soon, little girl, I’m gonna take charge / The dogs on Main Street howl / ’Cause they understand / If I could take one moment into my hands / Mister, I ain’t a boy, no I’m a man / And I believe in a promised land / I’ve done my best to live the right way / I get up every morning and go to work each day / But your eyes go blind and your blood runs cold / Sometimes I feel so weak I just want to explode / Explode and tear this whole town apart / Take a knife and cut this pain from my heart / Find somebody itching for something to start / There’s a dark cloud rising from the desert floor / I packed my bags and I’m heading straight into the storm / Gonna be a twister to blow everything down / That ain’t got the faith to stand its ground / Blow away the dreams that tear you apart / Blow away the dreams that break your heart / Blow away the lies that leave you nothing but lost and brokenhearted

— AUS DEM ALBUM DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN (1978)

BARACK OBAMA: Genau so ist es. Und im Laufe der Jahre kam es öfter zu solchen Interaktionen: Du spieltest auf dem Inaugurationskonzert und kamst ins Weiße Haus; ich stelle mich zur Wiederwahl, du machst wieder etwas.

BRUCE SPRINGSTEEN: Wir haben auch ein-, zweimal nett zusammen gegessen.

BARACK OBAMA: Wir hatten ein tolles Abendessen im Weißen Haus und haben gesungen –

BRUCE SPRINGSTEEN: Ich habe Klavier gespielt, und du hast gesungen.

BARACK OBAMA: Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber wir haben alle ein paar Broadway-Nummern gesungen. Und Motown-Songs. Und ein paar Klassiker.

BRUCE SPRINGSTEEN: Stimmt.

BARACK OBAMA: Und es wurde auch getrunken. Und dann sagte ich: „Ah, er ist gar nicht so schüchtern wie gedacht, er muss nur ein bisschen auftauen.“

BRUCE SPRINGSTEEN: Ich weiß nicht, ob es für die meisten in meiner Branche gilt, aber das mit der Schüchternheit ist nicht ungewöhnlich. Wärst du nicht so still, hättest du nicht so verzweifelt nach einer Ausdrucksmöglichkeit gesucht. Du hast so heftig um dein Werk und deine Sprache und deine Stimme gerungen, weil du keine hattest … Und wenn dir das klar wird, spürst du den Schmerz der Sprachlosigkeit.

BARACK OBAMA: Und so wird der Auftritt dann zum Werkzeug, zum Instrument –

BRUCE SPRINGSTEEN: Es wird zu dem Instrument, mit dem du dein ganzes Leben ausdrückst – deine ganze Philosophie und deinen Lebenskodex –, und so war es dann auch. Und ich hatte das Gefühl, vorher ziemlich unsichtbar gewesen zu sein, und diese Unsichtbarkeit war sehr schmerzhaft.

BARACK OBAMA: Siehst du, und wegen solcher Sätze sind wir Freunde geworden. Denn nach ein paar Drinks und vielleicht zwischen zwei Songs sagtest du so etwas, und ich sagte: „Oh, das begreife ich.“ Das schürft tief. Und ich glaube, wir begannen einander einfach zu vertrauen und regelmäßig solche Gespräche zu führen, und als ich das Weiße Haus verließ, konnten wir mehr Zeit zusammen verbringen. Und wie sich zeigt, sind wir uns ziemlich sympathisch.

BRUCE SPRINGSTEEN: Ich habe mich in deiner Nähe gleich wohlgefühlt.

Ein Abend in Camp David, 2015.

BARACK OBAMA: Und dazu kam, dass Michelle und Patti sich richtig gut verstanden. Und Michelle war sehr erfreut über deine Einsichten in deine Schwächen als Mann. Wenn wir von einem Dinner, einer Party oder einem Gespräch heimgingen, sagte sie: „Merkst du, wie Bruce seine Unzulänglichkeiten erkennt und sich mit ihnen arrangiert hat –“

BRUCE SPRINGSTEEN: Ha! Das tut mir leid.

BARACK OBAMA: „– ganz im Gegensatz zu dir? Du solltest mehr Zeit mit Bruce verbringen. Er hat sich damit auseinandergesetzt.“ Es klang ein bisschen, als brauchte ich Nachhilfe, ein guter Ehemann zu werden.

BRUCE SPRINGSTEEN: Es war mir ein Vergnügen.

BARACK OBAMA: Ich versuchte ihr zu erklären: „Er ist zehn Jahre älter, weißt du. Er hat schon einiges erlebt. Ich bin noch im Lernmodus.“ Aber abgesehen davon, dass wir aus so unterschiedlichen Ecken kommen und natürlich unterschiedliche Karrierewege hatten, hatte ich mit den gleichen Schwierigkeiten zu tun wie du. Den gleichen Freuden und den gleichen Zweifeln. Es gibt da große Überschneidungen.

BRUCE SPRINGSTEEN: Tja, das Politische wurzelt im Persönlichen.

BARACK OBAMA: Wenn ein Musiker nach einem Weg sucht, um mit Leiden, Dämonen, persönlichen Fragen klarzukommen, dann ist es bei Politikern das Gleiche, wenn sie in die Öffentlichkeit treten.

BRUCE SPRINGSTEEN: Aber du musst dafür zwei Dinge haben, was sehr schwer ist. Zum einen brauchst du den Egoismus –

BARACK OBAMA: Den Größenwahn –

BRUCE SPRINGSTEEN: Den Größenwahn zu glauben, dass du eine Stimme hast, die auf der ganzen Welt gehört zu werden verdient. Und andererseits musst du dich extrem gut in andere Menschen einfühlen können.

Celebrating Change, 2008

BARACK OBAMA: Das ist schwer hinzukriegen. Am Anfang ist da das Ego, aber dann wirst du irgendwann zum Gefäß für die Hoffnungen und Träume der Menschen. Du wirst einfach zu einem Kanal. Wir reden heute miteinander, nachdem ich die Trauerrede für meinen Freund John Lewis gehalten habe, einen der Titanen der Bürgerrechtsbewegung, der wohl mehr als die meisten anderen dazu beigetragen hat, dass Amerika zu einem besseren, freieren, großzügigeren Ort und unsere Demokratie ihrem Versprechen gerecht wird. Erstmals begegnete ich John während meines Jurastudiums in Harvard, wo er einen Vortrag hielt. Hinterher ging ich zu ihm und sagte: „Sie sind einer meiner Helden. Sie haben mir geholfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wer ich zumindest sein wollte in diesem riesigen, komplizierten, zänkischen, multiethnischen, multireligiösen Land namens Amerika.“

Denn als ich in die Politik ging, nahm ich mir nicht vor, Präsident zu werden. Es war eine Reise. Wie vereine ich all die verschiedenen Teile, die mich ausmachen? Auf welche Weise gehöre ich dazu?

BRUCE SPRINGSTEEN: Es ist der Zugang eines Außenseiters …

BARACK OBAMA: Das wird jetzt interessant, weil ich dahinterkommen muss, warum du dich als Außenseiter fühltest. Ich weiß, warum ich ein Außenseiter war. Ein netter Junge aus Jersey muss kein Außenseiter sein. Verstehst du?

BRUCE SPRINGSTEEN: Ich glaube, das sucht man sich nicht aus! Ich glaube, das steckt in dir drin. Ich hatte eine sehr, sehr sonderbare Kindheit und Jugend. Weißt du, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, alles sehr provinziell. Das stolze Freehold, New Jersey.

BARACK OBAMA: Wie viele Einwohner?

BRUCE SPRINGSTEEN: Knapp zehntausend. Tausendsechshundert davon, einschließlich meines Vaters, arbeiteten in der Karagheusian-Teppichfabrik. Meine Mom war die Hauptverdienerin. Mein Vater arbeitete, wenn er konnte, aber er war ziemlich psychisch krank. Er litt seit jungen Jahren an Schizophrenie, was wir damals nicht begriffen, was das Leben zu Hause aber sehr schwer machte und ihm auch erschwerte, einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen. Unser Haushalt war also anders als andere, würde ich sagen.

BARACK OBAMA: Oberflächlich betrachtet, bin ich völlig anders aufgewachsen.

BRUCE SPRINGSTEEN: Verstehe.

BARACK OBAMA: Ich bin auf Hawaii geboren – Hawaii ist weit weg von Freehold, New Jersey.

BRUCE SPRINGSTEEN: Es ist von allem weit weg!

BARACK OBAMA: Ja, mitten im Pazifik. Und ich stamme von einer Mom aus Kansas ab: Als sie mich bekam, war sie noch ein Teenager und eine Collegestudentin, die meinen Vater, einen afrikanischen Studenten, an der University of Hawaii kennengelernt hatte. Aber meine Großeltern sind im Grunde schottisch-irischer Herkunft. Und die Iren waren lange Außenseiter.

An der Harvard Law School, Cambridge, MA, ca. 1991. Barack Obama ist gerade der Verband abgenommen worden, nachdem er sich beim Basketball die Nase gebrochen hatte.

BRUCE SPRINGSTEEN: Meine Großeltern waren Iren alter Schule. Und sie waren sehr provinziell: ziemlich rückwärtsgewandt, Leute vom Land. Wir lebten alle unter einem Dach: meine Eltern, meine Großeltern und ich.

BARACK OBAMA: Deine Großeltern väterlicher- oder mütterlicherseits?

BRUCE SPRINGSTEEN: Väterlicherseits. Ich wurde von der irischen Seite meiner Familie großgezogen, und sie waren so exzentrisch, wie es irische Amerikaner nur sein können. Und durch sie war ich schon als Kleinkind einfach anders als alle anderen.

BARACK OBAMA: Ich erzähle gern davon, wie mein Großvater immer mit mir zum Strand ging, wo er Dame spielte und Bier trank. Ich erinnere mich noch an die kleinen Primo-Bierflaschen mit König Kamehameha auf dem Etikett. Wenn die Touristen mich sahen – ich war drei, vier, fünf Jahre alt –, fragten sie: „Ist er Hawaiianer?“ Mein Großvater sagte dann: „Ja, er ist der Enkel von König Kamehameha“, und sie machten Fotos.

BRUCE SPRINGSTEEN: Das gefällt mir.

BARACK OBAMA: Es ist insofern eine schöne Geschichte, als mein Großvater Spaß daran hatte, sie zu foppen. Aber sie handelt auch davon, dass ich nicht leicht einzuordnen war. Ich fühlte mich als Außenseiter. Es war offensichtlich, dass ich nicht wie die anderen war.

Planschen auf Hawaii, 1966.

BRUCE SPRINGSTEEN: Und in welcher Stadt hast du gelebt?

BARACK OBAMA: Honolulu, Hawaii, diesem kleinen Juwel mitten im Ozean, das sich aus all den Immigranten von so unterschiedlicher Herkunft zusammensetzt. Es gibt dort Japaner und Chinesen, Portugiesen, die als Seeleute gekommen sind, und es gibt die gebürtigen Hawaiianer, deren Anzahl wie bei vielen indigenen Völkern durch Krankheiten geschrumpft ist. Da ist also diese grundlegende Kultur, die schön und mächtig ist. Aber als Kind sehe ich mich um, und die anderen sehen alle irgendwie anders aus als ich.

Barack Obamas Mutter Ann Dunham und deren Mutter Madelyn Dunham, ca. 1958; Obamas Großvater Stanley Dunham und der „Urenkel von König Kamehameha“, Hawaii, 1966; frühes Porträt, ca. 1961; Obama und seine Mutter bei ihrer Uni-Abschlussfeier, Hawaii, ca. 1967; Obama und sein erstes Auto, Hawaii, ca. 1964; Obamas Vater, Barack Obama Sr., in seiner Collegezeit, Hawaii, ca. 1960; Ann Dunham im College, ca. 1961. (Mitte) Obamas Großeltern mütterlicherseits, Stanley und Madelyn Dunham, Kalifornien, ca. 1945

BRUCE SPRINGSTEEN: Meine ersten Erinnerungen an Freehold waren ziemlich Norman-Rockwell-haft. Als Kind in einer Kleinstadt tauchst du komplett in sie ein: Memorial-Day-Paraden, Aufmärsche der Kriegsveteranen, die Flaggen. Als ich klein war, bekam man bei der Memorial-Day-Parade diese kleinen Fähnchen und schwenkte sie. Und ich glaube, ich hatte das Gefühl, zu etwas sehr Besonderem dazuzugehören, das Gefühl, wir wären irgendwie ein gesegnetes Land. Es hatte einen großen Krieg gegeben. Wir hatten gewonnen. Wir hatten für die Freiheit anderer gekämpft. Wir hatten in anderen Ländern amerikanische Leben riskiert. Wir waren die Guten. Mein Vater hatte bei der Ardennenoffensive einen Armeelaster gefahren. Und da war das Gefühl, dass Gott unter allen Ländern der Welt besonders wohlwollend auf die Vereinigten Staaten schaute. Auf mich als Kind machte das tiefen Eindruck und war unvergesslich.

Aber meine Großeltern gaben mir Freiheiten, die Kinder eher nicht haben sollten, denn meine Großmutter hatte ihre Tochter, die Schwester meines Vaters, mit fünf Jahren bei einem Verkehrsunfall verloren. An der Ecke zur McLean Street zwei Blocks weiter war eine Tankstelle. Dort war sie mit dem Dreirad herumgefahren, und ein Lastwagen hatte sie überrollt. Ich war das nächste Kind, das Erlöserkind. Ich durfte machen, was ich wollte.

BARACK OBAMA: Und was hast du gemacht, Mann? Ich meine, hast du Freehold auf den Kopf gestellt? Die Gegend unsicher gemacht?

BRUCE SPRINGSTEEN: Genau das! Mit fünf.

BARACK OBAMA: Die Straßen rauf- und runtergerannt? Die Einwohner schikaniert –

BRUCE SPRINGSTEEN: Ich hatte so viele Freiheiten. Ich stand später auf und ging später ins Bett als alle anderen Kinder. Ich passte mich nicht an. Ich … mochte … die … Regeln … nicht. Wenn du ein Kind bist wie ich, und die Schule macht dir Vorschriften, dann bist du darauf nicht vorbereitet. Ich sagte: „Okay, worauf habe ich Lust?“ Und erst als ich die Musik entdeckte und einen Weg fand, mir über meine Identität klar zu werden, einen Weg, mich auszudrücken und mir Gehör zu verschaffen, begann ich mich dort, wo ich lebte, auch heimisch zu fühlen.

BARACK OBAMA: Wenn ich deine Musik hörte, spürte ich dieses emotionale Vertriebensein, und es erinnerte mich daran, dass wir in Amerika auf viele verschiedene Arten alle irgendwie als Außenseiter begonnen haben. Wie setzte sich die Bevölkerung von Freehold zusammen?

BRUCE SPRINGSTEEN: An der Küste lebten viele Iren und Italiener, und dann waren da die Afroamerikaner aus dem Süden, die jeden Sommer mit Bussen heraufgefahren wurden, um auf den Kartoffelfeldern zu arbeiten. Ich wuchs also sozusagen in einer integrierten Gemeinschaft auf. Ich hatte Schwarze Freunde, als ich noch sehr jung war. Aber es gab viele Regeln.

BARACK OBAMA: Wen man zu Hause besucht …

BRUCE SPRINGSTEEN: Genau, und wer einen nicht besuchen darf.

BARACK OBAMA: Richtig.

BRUCE SPRINGSTEEN: Und bei wem man sich nicht aufhalten sollte.

BARACK OBAMA: Und da reden wir noch gar nicht von Dates oder –

BRUCE SPRINGSTEEN: So ist es. Du bist ein Kind auf dem Fahrrad. Und du bist dir über all diese unausgesprochenen Regeln im Klaren. Freehold war eine typische provinzielle, rassistische amerikanische Redneck-Kleinstadt der 1950er. Es war eine Stadt, die Ende der Sechziger viele Rassenunruhen erlebte. Am Tag der Aufstände von Newark gab es auch Aufruhr in Freehold mit seinen etwa zehntausend Einwohnern. Die Landespolizei schritt ein, und es wurde der Notstand ausgerufen.

MY HOMETOWN

I was eight years old and running with a dime in my hand / Into the bus stop to pick up a paper for my old man / I’d sit on his lap in that big old Buick and steer as we drove through town / He’d tousle my hair and say son take a good look around this is your hometown / This is your hometown / This is your hometown / This is your hometown / In ’65 tension was running high at my high school / There was a lot of fights between the black and white / There was nothing you could do / Two cars at a light on a Saturday night in the back seat there was a gun / Words were passed in a shotgun blast / Troubled times had come to my hometown / My hometown / My hometown / My hometown / Now Main Street’s whitewashed windows and vacant stores / Seems like there ain’t nobody wants to come down here no more / They’re closing down the textile mill across the railroad tracks / Foreman says these jobs are going boys and they ain’t coming back to your hometown / Your hometown / Your hometown / Your hometown / Last night me and Kate we laid in bed / talking about getting out / Packing up our bags maybe heading south / I’m thirty-five we got a boy of our own now / Last night I sat him up behind the wheel and said son take a good look around / This is your hometown

— AUS DEM ALBUM BORN IN THE U. S. A. (1984)

BARACK OBAMA: Wie alt warst du damals?

BRUCE SPRINGSTEEN: Ich war siebzehn, ich war auf der Highschool.

BARACK OBAMA: Du sagst Redneck. Da schwingen bestimmte Bedeutungen mit, so wie wir in der afroamerikanischen Gemeinschaft gewisse Dinge über uns selbst sagen können. Man muss eine gewisse Geborgenheit und Liebe für eine Gemeinschaft empfinden, um sie mit solchen Begriffen beschreiben zu können. Wenn du das als Außenseiter sagst, kannst du Probleme bekommen.

BRUCE SPRINGSTEEN: Natürlich!

BARACK OBAMA: Wie denkst du darüber?

BRUCE SPRINGSTEEN: Na ja, das waren die Menschen, die ich liebte, mit all ihren Einschränkungen, ihren Segnungen, ihren Flüchen, ihren Träumen, ihren Albträumen. Und es war wie in vielen anderen amerikanischen Kleinstädten in den 1950ern, und dort bin ich aufgewachsen.

Bruce Springsteen beim Baseball, 1965; als Teenager, ca. 1963.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestimmte die Karagheusian-Teppichfrabrik das Leben in Freehold, NJ. Wer von den Freeholdern nicht dort arbeitete, hatte einen Verwandten in der Firma. Die von zwei vor Verfolgung geflohenen armenischen Einwanderern 1904 gegründete Fabrik lieferte ihre berühmten Teppiche u. a. an die New Yorker Radio City Music Hall; Bruce’ Eltern, Douglas und Adele Springsteen, am Tag ihrer Hochzeit; Bruce und seine Schwester Pamela, ca. 1935; Bruce’ Großeltern mütterlicherseits, Antonio Zerilli und Adelina Sorrentino, am Tag ihrer Hochzeit; Bruce’ Großvater väterlicherseits, Frederick Springsteen, vor seinem Geschäft in Freehold, ca. 1935; Bruce’ Familie samt Großeltern väterlicherseits, mit Bruce vorne auf dem Boden neben seinem Cousin, Mitte der 1950er.

„My Hometown“ habe ich 1984 geschrieben. Es war eine Auseinandersetzung mit meinem Leben als Kind. Die Stadt, in der ich aufgewachsen war, machte echt schwere Zeiten durch. In meiner Kindheit gab es dort drei Fabriken: 3M, Brockway Glass und die Karagheusian-Teppichfabrik. Alle in der Stadt arbeiteten in einer dieser Fabriken. Jetzt gingen sie fort. Wenn man unsere kleine Hauptstraße entlangging, sah man verrammelte Geschäfte.

Der Auslöser der Rassenunruhen damals in unserer Stadt war eine Schießerei an einer Ampel. Ein Auto voller junger Weißer mit einer Schrotflinte, die in ein Auto voller junger Schwarzer feuerten. Ein Freund von mir verlor ein Auge. Und dann macht einfach die ganze Stadt dicht. Der Song kam einfach so aus mir heraus.

Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger wusste ich, dass das mein Thema sein sollte, dass es bestimmen sollte, wer ich war und worüber ich schrieb. Das ergab für mich Sinn. Ich wollte zu Hause bleiben. Ich wollte hier leben. Ich wollte von den Menschen umgeben sein, die ich kannte, und unsere gemeinsame Geschichte erzählen.

„My Hometown“ hat ein Generationselement, weil da ein Junge auf dem Schoß seines Vaters sitzt, und der Vater sagt: „Das ist deine Heimatstadt, mit allem, was dazugehört.“

BARACK OBAMA: Guten und schlechten Dingen.

BRUCE SPRINGSTEEN: So ist es. Du bist Teil des Geschichtsprozesses und als solcher mitverantwortlich dafür, was geschieht und was geschehen ist. Du bist durch die Geschichte an die guten und die schlechten Dinge gebunden, die geschehen sind, nicht nur in deiner Kleinstadt, sondern in unserem Land, und als ein aktiver Teilnehmer am aktuellen Geschehen hast du eine gewisse Macht, diese Dinge anzusprechen und sie vielleicht auf irgendeine kleine Weise zu beeinflussen.

Ich liebe es bis heute, den Song zu singen. Ich tue es nicht bloß aus Nostalgie. Alle im Publikum kennen ihn. Und die Leute singen diese Strophe immer mit: „Mmmmyyyyyy Hooommme-town.“ Und die Stadt, die sie meinen, ist nicht Freehold, nicht Matawan, nicht Marlboro, nicht Washington und auch nicht Seattle. Das Ganze ist gemeint. Ganz Amerika, weißt du?

Seit dem frühen 19. Jahrhundert kamen Wanderarbeiter, oft arme weiße Einwanderer und Schwarze aus den Südstaaten, nach New Jersey. Im Winter arbeiteten sie auf Zitrusplantagen in Florida, dann ernteten sie im Norden Kartoffeln und andere Feldfrüchte, meist ohne Arbeitsschutz.

BARACK OBAMA: Verstehe.

BRUCE SPRINGSTEEN: Es ist ein guter Song.

BARACK OBAMA: Es ist ein großartiger Song.

BARACK OBAMA: Was passierte also unmittelbar nach diesen Aufständen in Freehold? Denn Orte wie Newark, Detroit … die erholten sich nie richtig, oder?

BRUCE SPRINGSTEEN: Asbury Park hat wirklich unter den Ausschreitungen dort gelitten. Und sie hatten lange in der Luft gelegen und waren gerechtfertigt. Die Schwarze Bevölkerung dieser Stadt war in der Stadtregierung völlig unterrepräsentiert.

Asbury hat sich davon wirklich sehr, sehr lange nicht erholt. In den letzten zehn Jahren gab es wohl ein Wiederaufleben, aber im Westteil der Stadt sind die meisten Probleme immer noch ungelöst. Fragt man mich also, wie viel sich dort wirklich verändert hat, bin ich mir nicht sicher.

Was hat sich in Freehold meiner Meinung nach verbessert? Nicht sehr viel. Wobei das eine viel kleinere Sache war. Die Hauptstraße von Freehold ist drei Blocks lang.

BARACK OBAMA: Ein paar Geschäfte werden verwüstet, ein paar Leute werden verhaftet, aber das Wesen der Stadt bleibt ziemlich unversehrt. Wurde in deiner Familie darüber gesprochen? Hast du mit deinen Freunden darüber gesprochen?

Von den mehr als 150 Unruhen und Aufständen, die im „langen heißen Sommer“ von 1967 das Land erschütterten, gehörte der 5-tägige Aufruhr in Newark zu den tödlichsten. Nachdem ein Schwarzer Taxifahrer von der Polizei verprügelt und inhaftiert worden war, explodierten die lange schwelenden Spannungen. 700 Menschen wurden verletzt, 26 getötet, ganze Häuserblocks brannten ab, was das Gesicht der Stadt für immer veränderte.

BRUCE SPRINGSTEEN: Ich habe weniger darüber gesprochen als es vielmehr erlebt. Auf der Highschool gab es eine Zeit, da haben meine Schwarzen Freunde nicht mit mir geredet. Ich sagte: „Hey …“, und mein Freund sagte: „Ich kann jetzt gerade nicht mit dir reden …“

BARACK OBAMA: Interessant, dass er „jetzt gerade“ sagte. Er gibt dir ein Signal: „Jetzt gerade musst du einfach … jetzt müssen wir die Sache ruhen lassen.“

BRUCE SPRINGSTEEN: Genau.

BARACK OBAMA: Das heißt nicht, dass wir nicht später darüber reden können.

BRUCE SPRINGSTEEN: Aber heute nicht. ’67, ’68 waren diese Spannungen sehr real geworden. Die Freehold Regional High School war eine komplett integrierte Highschool und wurde vor allem von Schülern aus der Arbeiterklasse besucht – eine Handvoll war vielleicht etwas wohlhabender, aber nicht viel. Und es gab viele offene Streitigkeiten zwischen weißen und Schwarzen Schülern. Wenn die Leute nach der Grundschule nicht wollten, dass ihre Kinder eine integrierte Schule besuchten, schickten sie sie auf die katholische Highschool.

BARACK OBAMA: Und das gilt eigentlich für Städte im ganzen Land.

BRUCE SPRINGSTEEN: Meine Eltern wollten, dass ich auf eine katholische Schule ging, ich glaube, das war damals Trenton. Ich sagte: „Trenton? Ich soll jeden Tag eine verdammte Stunde im Bus sitzen?“

BARACK OBAMA: Außerdem hast du sowieso immer geschwänzt, also spielte es gar keine Rolle!

BRUCE SPRINGSTEEN: Genau!

BARACK OBAMA: Denn du wirst ein Rock-’n’-Roll-Star! Was eine interessante Frage aufwirft. Zu dieser Zeit beginnst du dich ernsthaft für Musik zu interessieren, und kurz darauf fängst du an, Bands zu gründen.

BRUCE SPRINGSTEEN: 1964 nehme ich die Gitarre in die Hand und spiele die ganze Highschool-Zeit durch. Damals gab es die Rolling Stones und die Beatles, aber sehr bald gab es auch Sam & Dave und Motown, und von den großen Motown-Songwritern lernte man das Schreiben.

Der 16-jährige Bruce Springsteen mit seiner ersten Band, The Castiles, im Ferndock Surf Shop, Asbury Park, NJ, ca. 1965

BARACK OBAMA: Auch wenn es keine afroamerikanischen Künstler gibt, die dir den Rock ’n’ Roll näherbringen, gibt es also durchaus afroamerikanisch beeinflusste Künstler, die dir diese Tür öffnen.

BRUCE SPRINGSTEEN: Auf jeden Fall. Es gab da eine Band, die an der Route 9 spielte, südlich von Freehold. Man musste sich einigermaßen mit Soul auskennen, denn es galt als „Greaser-Gebiet“. Greaser waren die Typen mit dreiviertellangen Lederjacken, Anzügen aus glänzendem Stoff, Krawatten, zurückgegelten Haaren, spitzen schwarzen Schuhen und transparenten Nylonsocken. Alles aus der Schwarzen Community übernommen. Wenn du auf der Route 9 nach Süden gefahren bist, musstest du Soul und Doo-Wop spielen können, sonst hättest du den Freitag- oder Samstagabend nicht überlebt.

Als junger Musiker bist du in die afroamerikanische Kultur eingetaucht, von der die Musik inspiriert war, die du toll fandest. Das war echt merkwürdig, weil die Schwarzen auf meiner Highschool einerseits beneidet wurden und andererseits enormen Vorurteilen ausgesetzt waren.

Im Sommer 1970 kam es zu Protesten im Ferienort Asbury Park. Obwohl die Schwarze Bevölkerung der Stadt traditionell in den Hotels gearbeitet hatte, gingen die Jobs nun meist an weiße Teenager aus den Nachbarorten. Frustrierte Schwarze Jugendliche begehrten auf, am 4. Juli begannen die Unruhen.

BARACK OBAMA: Worum wurden sie beneidet?

BRUCE SPRINGSTEEN: Die jungen Kerle um ihren Kleidungsstil …

BARACK OBAMA: Sie sahen klasse aus.

BRUCE SPRINGSTEEN: Wir gingen immer in diesen Laden namens Fisch’s in der Springwood Avenue. Dort gab es die Klamotten. Es war so ein komisches, schwer zu entwirrendes Ungleichgewicht zwischen Neid und Vorurteilen.

BARACK OBAMA: Das erinnert mich an Spike Lees Do the Right Thing.

Spike Lees Kultfilm Do the Right Thing von 1989 zeigt Spannungen und Gewalt zwischen Schwarzen und italoamerikanischen Charakteren im Verlauf eines heißen Sommertags in einem Viertel von Brooklyn.

BRUCE SPRINGSTEEN: Toller Film.

BARACK OBAMA: Toller Film. Einer der Protagonisten, ein Kerl namens Mookie, arbeitet für einen Italiener und dessen Söhne, die ein kleines Geschäft zu betreiben versuchen, eine Pizzabude. Und einer der Söhne, Vito, ist ein richtig netter Junge, der die afroamerikanischen Gäste mag. Und der ältere, Pino, ist zynisch und unverhohlen rassistisch. Und irgendwann stellt Mookie, der sich nicht überarbeitet, aber sein Viertel gut kennt, dem rassistischen älteren Bruder ein paar Fragen:

MOOKIE: Wer ist für dich der größte Basketballspieler?

PINO: Magic Johnson.

MOOKIE: Und dein Lieblingsschauspieler?

PINO: Eddie Murphy.

MOOKIE: Und dein Musikidol ist … Prince. Du bist ’n Prince-Fan.

PINO: Bruce Springsteen.

MOOKIE: Prince.

PINO: BRRRUUUUUUCCCCE.

Dann sagt er so etwas wie: „Warum benutzt du ständig das N-Wort, wenn das alles Schwarze sind und du dauernd erzählst, wie toll du sie findest.“ Und das war für mich immer eine so geniale und einfache Art, etwas abzubilden, was es in Amerika immer gegeben hat und was immer kompliziert gewesen ist, nämlich den Gedanken, dass Schwarze das andere sind. Sie werden erniedrigt, sie werden diskriminiert, und trotzdem verleibt sich die Kultur ständig ihren Stil ein, einen Stil, der daraus erwächst, Außenseiter zu sein und den Blues zu spüren und diese Narben zu tragen und sich durch Mutterwitz über Wasser zu halten und aus wenig viel zu machen. Und Rock ’n’ Roll ist Teil dieses Prozesses.

Ich frage mich, ist einem das als Teenager überhaupt bewusst, oder denkt man bloß: „Wisst ihr was? Diese Musik ist cool, und sie gefällt mir, und sie berührt mich irgendwie.“

BRUCE SPRINGSTEEN: Ich glaube, als Teenager in den Sechzigern war einem das sehr bewusst. Als Teenager in den Sechzigern konnte man nicht übersehen, dass die Hautfarbe das bestimmende Thema der Zeit war. In Amerika mochten wir Menschen mit schwarzer und brauner Haut immer, wenn sie uns unterhalten haben, aber wollen sie nebenan einziehen, bleiben wir eine Stammesgesellschaft. Das ist Teil der Tragödie, die ganz offenbar bis heute andauert. Und … Ich glaube, das Thema war nie wichtiger als in diesem Augenblick … Ich denke mir: „Warum ist es so schwer, über Hautfarbe zu sprechen? Warum … Warum stocke ich jetzt?“

Um über Hautfarbe zu sprechen, muss man über Unterschiede sprechen. Man muss in gewissem Maß über die Dekonstruktion des Mythos vom „Melting Pot“ sprechen, der nie ganz und gar wahr gewesen ist. Man muss zugeben, dass ein großer Teil unserer Geschichte von Plünderungen und Gewalt und Manipulation gegen People of Color bestimmt war. Wir schämen uns für unsere kollektive Schuld. Wir müssten zugeben und betrauern, was getan wurde. Wir müssten unsere eigene tägliche Komplizenschaft anerkennen und dass wir mit der Geschichte des Rassismus verknüpft sind.

Sam Moore und Dave Prater trugen die Klänge der Schwarzen Gospelkirche in den Pop-Mainstream. Zu ihren größten Hits gehörten „Soul Man“ und „Hold On, I’m Comin’“.

BARACK OBAMA: Eines großen Unrechts.

BRUCE SPRINGSTEEN: Yeah. All das fällt den Leuten schwer.

BARACK OBAMA: Für mich ist interessant, dass ich, unter anderem wegen meiner ungewöhnlichen Kindheit, all das selbst herausfinden musste. Ich wurde nicht täglich auf die gleiche Art damit konfrontiert. Auf Hawaii gab es keine Aufstände. Es gab keinen anderen Teil der Stadt, in dem Schwarze leben mussten. Das ist es, was ich mitbekomme, und ich erlebe Tag für Tag meinen Teil an Ignoranz und Beleidigungen. Ich spielte Tennis.

Ich bin elf, zwölf Jahre alt, und ich weiß noch, wie sie die Setzlisten der Turniere aushängten. Und ich war kein herausragender Spieler, aber gut genug, um an ein paar Turnieren teilzunehmen, und ich weiß noch, wie ich auf der Suche nach meinem Namen mit dem Finger die Liste durchgehe, und dieser Tennisprofi, im Grunde der Trainer der Highschool-Mannschaft, sagt: „Pass auf, sonst machst du noch das Blatt schwarz.“ Ich drehte mich zu ihm um und sagte: „Was haben Sie gesagt?“ Das war ein interessanter Moment, so als Elf- oder Zwölfjähriger mit einem Erwachsenen zu reden und zu sehen, wie er überlegt, was er tun soll. Und dann sagte er: „War nur ein Witz.“

BRUCE SPRINGSTEEN: Mit wem warst du damals befreundet?

BARACK OBAMA: Meine besten Freunde waren ein Haufen Sonderlinge und Außenseiter. Leute wie … du – die vielleicht auch eine Art gefühlsmäßig Vertriebene waren. Wenn ich darüber nachdenke, stammten meine besten Freunde auf der Highschool, die bis heute zu meinen besten Freunden zählen, alle aus zerrütteten Familien. Materiell standen sie im Vergleich zu den anderen Schülern alle am unteren Ende der Hierarchie. Und eines der gemeinsamkeitsstiftenden Dinge war Basketball. Wir waren alle völlig basketballbesessen, und Sport wurde zu dem Terrain, auf dem sich Schwarze und Weiße zu gleichen Bedingungen begegnen und Teil einer Community sein konnten, die nicht frei von Diskriminierung war, aber eine Arena, in der die Frage, wer oben war und wer unten – Status, weißt du –, allein dadurch entschieden wurde, wer spielen konnte.

Barack Obama feiert den Gewinn einer Meisterschaft mit seinen Teamkameraden von der Punahou-Highschool, 1979.

BRUCE SPRINGSTEEN: Und welche Rolle spielte deine Mutter dabei?

BARACK OBAMA: Sie hat mir ein Grundgefühl dafür gegeben, wer ich war und warum ich mich glücklich schätzen konnte, diese schöne braune Haut zu haben und in dieser großartigen Tradition zu stehen. Und einiges davon romantisierte sie. Sie war die letzte der großen liberalen Humanisten. Sie war ein von Natur aus liebenswürdiger und großzügiger Mensch, aber man hatte ihr genug rebellischen Geist in die Wiege gelegt. Sie brachte mir diese Kinderbuchfassungen der Biografien von Muhammad Ali und Arthur Ashe mit. Ich glaube, sie wusste instinktiv: „Ich muss ihn gegen das impfen, was womöglich auf ihn zukommt.“ Ich wurde also geliebt und wertgeschätzt, und ich war besonders. Schwarz zu sein war etwas, worauf ich stolz sein sollte, was ich wertschätzen sollte, was besonders war.

Obama mit seiner Mutter bei der Schulabschlussfeier, 1979

Und tatsächlich waren es gerade die Kämpfe, die Schwarze in Amerika durchlebten, die sie besonders machten. Denn in mancherlei Hinsicht waren sie durch ihr Leid gestärkt. Und sie hatten Grausamkeit erfahren und konnten dadurch uns allen helfen, sie zu überwinden.

Zu Anfang drehte sich unser Gespräch darum, dass wir uns beide auf gewisse Weise als Außenseiter fühlten, und in meiner Politik, in den Reden, die ich in der Vergangenheit gehalten habe, ging es immer auch darum, Amerika als einen Ort zu beanspruchen, an dem man nicht auf eine bestimmte Art aussehen, aus einer bestimmten Familie kommen, einen bestimmten religiösen Hintergrund haben muss. Man muss nur einem Credo treu sein – einem Glauben. Die Leute fragen mich manchmal nach meiner liebsten von mir gehaltenen Rede, und es ist vielleicht die Rede zum fünfzigsten Jahrestag des Marsches über die Edmund-Pettus-Brücke, der in Selma begann.

Das war zu einer Zeit, als die Kritik zunahm. Nicht nur an mir, sondern an Progressiven, die als „unamerikanisch“ oder „keine echten Amerikaner“ bezeichnet wurden. Ich fand, das war ein guter Moment, um eine andere Vorstellung von Amerika zu schildern. Ich war mit John Lewis in Selma – und übrigens auch mit George W. Bush und einer ganzen Reihe anderer Leute –, und wir feierten diesen Augenblick unserer Geschichte. Auf der einen Seite sind da die Außenseiter: Schwarze Studenten und Hausangestellte und Arbeiter und Aushilfskellner. Und auf der anderen Seite: die Macht des Staats. Es ist eine Pattsituation, dieser historische Konflikt zwischen zwei Vorstellungen von Amerika. Auf der einen Seite die Vorstellung: „Nein, Amerika ist nur für bestimmte Menschen da, die auf eine bestimmte Art sein und aussehen müssen.“ Und auf der anderen, angeführt von diesem Fünfundzwanzigjährigen mit Trenchcoat und Rucksack, diese Vorstellung: „Amerika ist für alle da.“

Tatsächlich wird Amerika durch all die Außenseiter und all die Sonderlinge und jene, die aus wenig viel zu machen versuchen, überhaupt erst zu „Amerika“. Also machte ich das zum Thema meiner Rede.

BRUCE SPRINGSTEEN: Das ist eine großartige Rede.

BARACK OBAMA: Es ist die bessere Vorstellung von Amerika: die Vorstellung, dass jeder bei uns mitmachen darf, dass alle eine Chance bekommen – diejenigen, die als Ausgestoßene und Außenseiter herkamen, die Verworfenen und die Verachteten. Dass man hier imstande sein soll, all das zu überwinden und etwas Neues zu schaffen. Das ist die Vorstellung von Amerika, wie es sein kann. Dafür hat John gekämpft. Davon singst du, und dafür organisieren sich die jungen Leute da draußen.

BRUCE SPRINGSTEEN: Amen.

OBEN: John Lewis schreibt Geschichte, März 1965. Lewis, der Sohn von Sharecroppern aus Alabama war Kongressabgeordneter und Aktivist, dessen Leben eng mit der Bürgerrechtsbewegung verbunden war. Er gehörte zu den ersten „Freedom Riders“, war Gründungsmitglied des Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) und einer der Organisatoren des Marsches auf Washington 1963. RECHTS: Von 1987 an war John Lewis bis zu seinem Tod 2020 siebzehn Amtszeiten lang Mitglied des Repräsentantenhauses. 2011 wurde er mit der „Presidential Medal of Freedom“ ausgezeichnet. UNTEN: Martin Luther King auf einem Protestmarsch, März 1967

BEMERKUNGEN DES PRÄSIDENTEN ZUM FÜNFZIGSTEN JAHRESTAG DES MARSCHES VON SELMA NACH MONTGOMERY

EDMUND-PETTUS-BRÜCKESELMA, ALABAMA14.17 UHR CST

WIR EHREN DIEJENIGEN, DIE GINGEN, DAMIT WIR LAUFEN KÖNNEN. WIR MÜSSEN LAUFEN, DAMIT UNSERE KINDER AUFSTEIGEN.

Ausführungen von Präsident Barack Obama

Selma, Alabama

7. März 2015

Der Wortlaut kann vom abgebildeten Redeentwurf abweichen

Man hat im Leben nicht oft die Ehre, nach einem seiner Helden das Wort zu ergreifen. Und John Lewis ist einer meiner Helden.

Wenn ich mir vorstelle, wie ein jüngerer John Lewis vor 50 Jahren morgens aufwachte und sich auf den Weg zur Brown Chapel machte, war Heldentum wahrscheinlich das letzte, woran er dachte. Er hatte sich den Tag anders vorgestellt. Junge Menschen mit Bettzeug und Rucksäcken liefen umher. Veteranen der Bewegung unterwiesen Neulinge in der Strategie der Gewaltlosigkeit, in der richtigen Art sich gegen Angriffe zu schützen. Ein Arzt beschrieb, was Tränengas im Körper bewirkt, während die Demonstranten Anweisungen für die Unterrichtung ihrer nächsten Angehörigen notierten. Zweifel, Erwartungen und Angst lagen in der Luft. Die Menschen ermutigten sich selbst mit der Schlussstrophe des letzten Liedes, das sie sangen:

„Ob auch die Prüfung lange währt, Gott sorgt für dich, sein Kind!

Bald nimmt er dir, was dich beschwert, Gott sorgt für dich, sein Kind!“

Dann führte John Lewis, der alles im Rucksack hatte, was man für eine Nacht im Gefängnis braucht – einen Apfel, eine Zahnbürste und ein Buch über das Regieren – sie aus der Kirche hinaus auf eine Mission, Amerika zu verändern.

Präsident Bush, Frau Bush, Gouverneur Bentley, Bürgermeister Evans, Kongressabgeordnete Sewell, Reverend Strong, Mitglieder des Kongresses, gewählte Vertreter, Unterstützer, Freunde, liebe amerikanische Mitbürgerinnen und Mitbürger:

Wie John bereits anmerkte, gibt es Orte und Augenblicke in Amerika, in denen über das Schicksal dieser Nation entschieden wurde. Oft sind es Kriegsschauplätze – Concord und Lexington, Appomattox, Gettysburg. Andere Orte stehen für den Wagemut, der den amerikanischen Charakter auszeichnet – Independence Hall und Seneca Falls, Kitty Hawk und Cape Canaveral.

Selma ist ein solcher Ort. An einem Nachmittag vor fünfzig Jahren traf so viel unserer turbulenten Geschichte – der Makel der Sklaverei und die Qual des Bürgerkrieges, das Joch der Rassentrennung und die Tyrannei der Jim-Crow-Gesetze, der Tod von vier kleinen Mädchen in Birmingham und der Traum eines Baptistenpredigers – auf dieser Brücke zusammen.

Es war kein Aufeinanderprallen von Armeen, sondern ein Kampf der Willenskräfte, ein Wettstreit um die wahre Bedeutung Amerikas. Dank Männern und Frauen wie John Lewis, Joseph Lowery, Hosea Williams, Amelia Boynton, Diane Nash, Ralph Abernathy, C. T. Vivian, Andrew Young, Fred Shuttlesworth, Dr. Martin Luther King Jr. und so vielen anderen triumphierte schließlich die Idee eines fairen und gerechten Amerikas, eines integrativen und eines großzügigen Amerikas.

Wie so oft im Verlauf der amerikanischen Geschichte können wir auch diesen Augenblick nicht isoliert betrachten. Der Selma-Marsch war Teil einer größeren Bewegung, die Generationen umfasste, und seine Anführer an diesem Tag reihten sich in eine lange Reihe von Helden ein.

Wir versammeln uns hier, um sie zu feiern. Wir versammeln uns hier, um den Mut ganz normaler Amerikaner zu würdigen, die Gummiknüppel und Schlagstock, Tränengas und trampelnde Pferdehufe ertragen haben; es waren Männer und Frauen, die trotz des Blutvergießens und der zerschmetterten Knochen ihrem Leitstern treu blieben und weiter Richtung Gerechtigkeit marschierten.

Sie taten, was die Heilige Schrift verlangt: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“ In den kommenden Tagen kehrten sie immer wieder dorthin zurück. Wenn der Trompetenruf erschallte, der mehr Menschen dazu bewegen sollte, mitzumachen, kamen sie: Schwarze und Weiße, Junge und Alte, Christen und Juden. Sie schwenkten die amerikanische Fahne und sangen dieselben Lieder voller Glaube und Hoffnung. Bill Plante, ein weißer Journalist, der damals über die Protestmärsche berichtete und heute hier bei uns ist, scherzte, dass die wachsende Zahl der Weißen die Qualität des Gesangs beeinträchtigte. Für diejenigen, die dort demonstrierten, klangen die alten Gospelsongs allerdings nie süßer.

Mit der Zeit schwoll ihr Chor an und erreichte Präsident Johnson. Er schickte ihnen Schutz und wandte sich an die Nation und wiederholte dabei ihren Ruf, damit Amerika und die Welt ihn hörten: „We shall overcome.” [Wir werden (es) überwinden.] Der Glaube dieser Männer und Frauen war unglaublich stark – ihr Glaube an Gott, aber auch ihr Glaube an die Vereinigten Staaten.

Die Amerikanerinnen und Amerikaner, die diese Brücke überquerten, waren körperlich nicht imposant. Aber sie gaben Millionen Menschen Hoffnung. Sie waren keine gewählten Amtsträger. Aber sie führten eine ganze Nation an. Sie marschierten als Amerikaner, die Hunderte von Jahren unter brutaler Gewalt und täglich unter unzähligen Erniedrigungen gelitten hatten. Sie wollten keine besondere Behandlung, sondern lediglich die Gleichbehandlung, die ihnen vor fast einem Jahrhundert versprochen worden war.

Was sie hier vollbracht haben, wird noch lange widerhallen. Nicht, weil der Wandel, den sie angestoßen haben, vorherbestimmt war, nicht, weil ihr Sieg vollständig war, sondern weil sie bewiesen haben, dass Wandel gewaltlos möglich ist, dass Liebe und Hoffnung Hass besiegen können.

Wenn wir heute ihrer Errungenschaften gedenken, tun wir gut daran, uns zu erinnern, dass zur Zeit der Protestmärsche viele, die an der Macht waren, sie nicht gelobt, sondern verurteilt haben. Sie wurden damals als Kommunisten, Mischlinge oder von außen kommende Agitatoren, sexuell und moralisch Verkommene und noch Schlimmeres bezeichnet, sie wurden alles genannt, nur nicht bei dem Namen, den ihre Eltern ihnen gegeben hatten. Ihr Glaube wurde infrage gestellt. Ihr Leben wurde bedroht. Ihr Patriotismus angezweifelt.

Aber was könnte amerikanischer sein als das, was hier an diesem Ort geschah? Wer könnte die Idee von Amerika besser rechtfertigen als einfache und demütige Menschen – Unbesungene, Geknechtete, Träumer niedrigen Standes, die nicht in Reichtum und Privilegien geboren wurden, die nicht einer, sondern vielen religiösen Traditionen angehören und zusammenkommen, um den Weg ihres Landes zu gestalten?