7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: p.machinery

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wir schreiben das Jahr 1964 und befinden uns in Limburg an der Lahn. Max Hildebrandt ist neunzehn und hat gerade Abitur gemacht. Von der bürgerlichen Welt will Max nichts wissen, sie kommt ihm falsch und verlogen vor. Dagegen lehnt er sich auf in einer schnoddrigen, manchmal unflätigen Sprache zwischen Verweigerung und Empfindsamkeit mit starkem Hang zum Übermaß. Max will fort in die großen Städte, er sehnt sich nach Liebe, und er will schreiben. Er lernt merkwürdige Menschen kennen und macht erste erotische Erfahrungen. Dabei entwickelt sich die Beziehung zu einer geheimnisvollen Frau, die all seine Träume zu erfüllen scheint. Max streift durch ein Labyrinth voller Irrungen und Wirrungen, und am Ende findet er seinen Weg. Es geht um die Tragikomödie des Erwachsenwerdens, der keiner entgeht – sei es in New York 1949, in Limburg 1964, in Frankfurt 1968 oder irgendwo anders und wann auch immer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 533

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

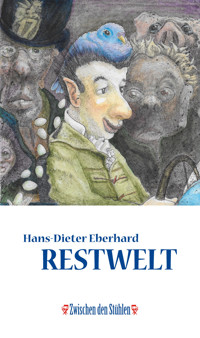

Hans-Dieter Eberhard

RESTWELT

Hans-Dieter Eberhard

RESTWELT

Zwischen den Stühlen 12

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© dieser Ausgabe: Mai 2024

Zwischen den Stühlen @ p.machinery Michael Haitel

Kai Beisswenger & Michael Haitel

Titelbild: Manuel Götz

Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda

Lektorat: Kai Beisswenger

Korrektorat: Michael Haitel

Herstellung: global:epropaganda

Zwischen den Stühlen

im Verlag der p.machinery Michael Haitel

Norderweg 31, 25887 Winnert

www.zds.li

ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 394 9

ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 725 1

1

Wir standen am Grab meines Vaters, meine Mutter und ich. Wie jedes Jahr um diese Zeit an seinem Todestag, ich zu ihrer Linken, sie wollte es so. Der Kavalier geht links, hat sie immer gesagt, sie hat praktisch alles hundertfünfzigmal gesagt, du bist alt genug, um Kavalier zu sein. So was bringt mich normalerweise sofort auf die Palme. Ich meine, allein das Wort Kavalier und anderer Schwulst, aber was meine Mutter betrifft, hatte ich schon lange aufgegeben. Sie wiederholte sich pausenlos, wenn sie nicht gerade außer Atem war oder wieder dieses Herzrasen hatte, sie sagte solche Sachen mindestens zehnmal täglich im Schnitt, bis ich einfach abschaltete.

Ich starrte auf den Grabhügel und rührte mich nicht. Gerade war ich neunzehn geworden und kam mir unheimlich alt vor. Meine Mutter trug diese peinliche braune Jacke, die sie immer trug, eine Jacke aus abgeschabtem kanadischen Wildotterfell, und bewegte die Lippen. Sie murmelte vor sich hin. Ich verstand nicht, was sie murmelte, aber ich war auch nicht scharf darauf, irgendwas zu verstehen. Wahrscheinlich zählte sie wieder, zum Beispiel die Blätter des Efeus, der das Grab meines Vaters überwucherte, und sie war müde, sie war ja fast immer müde, auch wenn sie überhaupt nicht müde sein konnte, und umgekehrt. Ich bin schlapp, sagte sie, ich weiß nicht wieso. Statt müde, sagte sie immer schlapp, das konnte mich wahnsinnig machen, ein Wort wie schlapp aus dem Mund meiner Mutter, dieses ich bin schlapp, ich bin schlapp, aber das begreift natürlich niemand, der meine Mutter nicht kennt. Sie sagte, ich bin schlapp, und ich bekam irre Lust, ihr den Schädel einzuschlagen. So was zu denken, ist wahrscheinlich durch und durch abartig, aber ich dachte es, ich konnte mich dagegen nicht wehren. Immer wieder dachte ich das, nicht nur an das Schädeleinschlagen, ich dachte an alle möglichen Arten, wie man jemand um die Ecke bringt, aber ich dachte auch an Folterungen und so ein Zeug: Streckbänke, Daumenschrauben, glühende Zangen, Elektroschock, ich kam einfach nicht weg davon.

Die Sonne klebte im Himmel wie ein Fettfleck, ich spürte madige Wärme, und meine Mutter stand neben mir und zählte. Die Zählerei war eindeutig krank, ich weiß nicht, was andere davon gehalten hätten, aber niemand sonst wusste davon, außer vielleicht der Autohändler Hellström. Meine Mutter zählte, wo sie ging und stand, Treppenstufen, Teppichfransen, Zaunpfähle, Pulsschläge, alles. Wenn eine Primzahl herauskam, war sie glücklich, wenn nicht, bildete sie Quersummen und teilte sie durch die Anzahl der Summanden, bis sie eine Primzahl fand. Die Primzahlen von eins bis einhundert kannte sie auswendig. Was sie zählte, war nicht so wichtig, nur die Primzahl war wichtig. Die Zählerei meiner Mutter machte mich rasend, oder panisch genauer gesagt, oder beides, aber mich machte auch alles andere panisch oder rasend, was meine Mutter sagte oder tat, genauso wie das, was sie nicht sagte und nicht tat, auch dieses Murmeln. Das Murmeln war in den letzten Jahren immer schlimmer geworden, jetzt murmelte sie schon in der Öffentlichkeit.

Während ich neben ihr stand und sinnlos auf das Grab meines Vaters starrte, ließ ich heimlich Schokolade im Mund zergehen, Schokopastillen in Fünfmarkstückgröße. Diese Pastillen waren extrem gut geeignet für den unauffälligen Verzehr, zum Beispiel bei Beerdigungen oder Galaempfängen und so. Sie waren ein Produkt dieses süddeutschen Keksgiganten, der unsere Familie angeblich in den Ruin getrieben hat. Meiner Meinung nach hat sich unsere Familie selber ruiniert, aber ich wusste nicht viel davon, bei uns wurde ja alles verheimlicht, was nur ging. Diese Heimlichtuerei in der Familie, das ist auch so eine Sache. Ich will nichts mehr damit zu tun haben, aber so viel kann mir jeder glauben: eine Familie wie meine, die kann gar nicht anders, als sich von Grund auf selbst zu ruinieren, der Ruin ist angeboren, das steckt in den Genen und nirgendwo anders. Dazu braucht es keine Keksgiganten, weder süddeutsche noch sonst welche.

Wie gesagt, wir standen an dem Grab, und es war eigentlich überhaupt kein besonderer Tag, außer dass es der Todestag meines Vaters war, aber ich fand das nicht so besonders, mein Vater war schon neun Jahre tot, genauer gesagt seit 1955, also praktisch seit der Steinzeit. Meine Mutter murmelte ihre Zahlen vor sich hin. Im Gebüsch ließen irgendwelche Sperlinge ungehobeltes Kreischen hören, Wind ließ die Efeublätter flattern, und ich fühlte mich im Moment nicht schlecht mit der Schokolade im Mund. Sie pappte am Gaumen, und ich ließ langsam die Zunge darüber gleiten, sehr langsam, um den Genuss voll auszukosten. Meine Mutter hasste das, ich meine: Genuss. Sie hasste überhaupt jede Art von Lust und Genuss, und sie hasste noch jede Menge andere Sachen, zum Beispiel Wind, sie hasste Wind, und sie hasste Toaströster, warme Mahlzeiten abends, solche Sachen, aber vor allem Lust und Genuss, wie gesagt. Ich habe keine Zeit, alles aufzuzählen, was sie sonst noch hasste, sie gebrauchte das Wort hassen eindeutig unangemessen. Unangemessener Wortgebrauch, so was macht mich rund, ich meine, wie klingt das, wenn einer sagt, ich hasse Blumenkohl oder ich hasse das Gesetz der kommunizierenden Röhren oder so etwas?

In diesem einen Punkt stimmte ich mit Direktor Marschhausen überein. Ich meine das mit den Worten, aber es war so ziemlich der einzige Punkt. Wir müssen uns davor hüten, Worte, die starke Gefühle bezeichnen, unangemessen zu gebrauchen, solche Sätze sagte Direktor Marschhausen bei jeder Gelegenheit. Aber dann sagte er noch haufenweise anderes und ziemlich lausiges Zeug, zum Beispiel wir sind keine Engländer, Herrschaften, der Engländer übertreibt, wo sein Gefühl schwach ist, wo es stark ist, untertreibt er. Nicht so der Deutsche, der Deutsche nennt die Dinge beim Namen.

Direktor Marschhausen war unser Deutsch- und Lateinlehrer. Wir nannten ihn Groß-M-klein-arschhausen, er hat es nicht besser verdient, ein absolut muffiger Typ. Möglicherweise haben wir ihn falsch oder ungerecht beurteilt, das wäre denkbar, mit etwas Abstand betrachtet, aber das spielt natürlich jetzt keine Rolle mehr. Und vielleicht war der Typ einfach deshalb so muffig, weil: Er hatte ewige Zeiten in russischer Gefangenschaft gebrummt. Wie lange genau, weiß ich nicht, aber es hat gereicht bei dem Hau, den er weghatte. Russische Kriegsgefangenschaft ist kein Osterspaziergang, Jungs, hat er immer wieder gesagt, der Russe liebt es, das Gesicht des Gegners, sobald er dessen habhaft wird, an Rauputzwänden rauf- und runterzuschubbern und das ist nur der Anfang, die Begrüßung, wenn man so will. Groß-M-klein-arschhausen schien der Rauputzbehandlung persönlich entgangen zu sein. Sein Gesicht war stark gerötet, aber glatt. Vielleicht hatten sie damals in Sibirien oder wo, gerade keine Rauputzwand parat. Andererseits gab es bei ihm grundsätzlich überhaupt keine Osterspaziergänge. Das Lateinische ist kein Osterspaziergang, hieß es, das Griechische ist erst recht kein Osterspaziergang und die Lektüre des Faust war natürlich auch kein Osterspaziergang oder die Lektüre des Prinz von Homburg, und der ganze andere Sulz, den wir dauernd lesen mussten. In puncto Osterspaziergang, muss ich sagen, war ich mit Groß-M-klein-arschhausen ausnahmsweise einer Meinung. Für mich war die Schule und das ganze Leben, ich meine, für mich war überhaupt alles das komplette Gegenteil eines Osterspazierganges, aber wenigstens das Thema Schule war so gut wie abgeschlossen.

Meine Mutter kannte Groß-M-klein-arschhausen, wie sie alle wichtigen Leute in dieser lausigen Kleinstadt kannte, ich rede hier von Limburg, Limburg an der Lahn. Mit den einen spielte sie Bridge, die anderen kannte sie aus dem Naturfreundekreis, dem Kräuter- und Pilzsammlerbund, sie war Mitglied im Kulturzirkel, sie unterhielt Beziehungen zum bischöflichen Ordinariat, und was nicht noch. Mir war das peinlich wie noch was, obwohl es mir egal sein konnte, ich weiß auch nicht.

Limburg an der Lahn, ich weiß nicht, ob jemand eine Ahnung hat, wo das liegt, es gibt da diesen siebentürmigen Dom, und die Stadt hängt irgendwo mittendrin, einen Rattenschiss links von Frankfurt, neuerdings mit Autobahnanschluss.

Was wollte ich sagen? Ich stand immer noch zur Linken meiner Mutter am Grab meines Vaters, ließ diese holländische Schokopastille im Mund zergehen und dachte gerade an Groß-M-klein-arschhausen und an die ganze kaputte Schulzeit, die so gut wie beendet war. Ich wollte erwähnen, dass in zwei Wochen noch die mündliche Abiturprüfung über die Bretter gehen sollte, das Schriftliche lag hinter mir. Ich habe mir darüber keine überflüssigen Gedanken gemacht, an meinem Notenspiegel war sowieso nichts mehr zu löten. Ich hatte in fast allen Fächern eine stabile Vier minus, von der Dauerfünf in Griechisch abgesehen und der Drei plus in Musik. In Musik hätte ich von Rechts wegen eine Eins haben müssen, aber unser Musiklehrer, ein gewisser Herr Gordes, der im Krieg angeblich mal drei Tage lang verschüttet war, konnte mich nicht ausstehen. Erstens, weil ich besser Klavier spielte als er, jedenfalls wenn ich einen guten Tag hatte, was nicht unmäßig oft vorkam, und zweitens, weil ich Wagner hasste, während er ein fanatischer Wagnerianer war. Ich war bestimmt alles andere als ein Ass in der Schule, aber ich war durchgekommen, und ich habe niemals eine Klasse wiederholen müssen, das war manchmal wie ein Wunder, der Rest war mir egal.

Meine Mutter verbreitete in der ganzen Stadt, ich wäre ein Musterschüler, ich wäre sozusagen der Primus und so weiter. Das Schlimmste war, sie brüstete sich mit meinen Leistungen in Latein, die sagenhaft grenzwertig waren, ich meine, ich hatte einmal eine gute Phase in Latein gehabt, aber das war schon länger her. Es war in dem Jahr, als wir Ovid lasen, diese Metamorphosen, und zwar deshalb, weil: Ich bin scharf auf Metamorphosen, auf Verwandlungsgeschichten überhaupt, aber damit stand ich in der Klasse ziemlich allein da und auch sonst überall. Verwandlungsgeschichten fand ich schon als Kind so was von gut, jede Art von Verwandlung. Am liebsten hätte ich mich selber verwandelt, es gab jede Menge Gelegenheit dazu, jeden Tag, kann man sagen. Ich hatte die gesammelten Metamorphosen von Ovid unheimlich oft gelesen, und zwar in dieser zweisprachigen Ausgabe, links Latein, rechts Deutsch. Immer wieder habe ich diese Geschichten gelesen, und dann kannte ich sie irgendwann so gut wie auswendig, das war nicht zu vermeiden. Darum stand ich damals in Latein vorübergehend mal auf zwei, aber nur ein halbes Jahr oder weniger, dann kamen wieder die Langweiler, Livius, Cicero und so, und ich fiel auf meine sichere Vier minus zurück, aber meine Mutter hat dann überall herumerzählt, ich, Max, ich wäre die große Nummer in Latein, und das ging so weit, dass Leute ankamen, die von mir Nachhilfe haben wollten.

Mit Griechisch war das ähnlich, da hatte ich auch mal eine starke Phase, das war, als wir die Odyssee lasen. Dieser Odysseus war eindeutig mein Lieblingsheld, auch wenn ich kein Gramm Ähnlichkeit mit ihm hatte, ich meine äußerlich, aber danach nervten sie uns nur noch mit Platon und Thukydides, und in Deutsch lief die Sache ziemlich ähnlich, außer dass mir das nicht ganz so egal war wie in den anderen Fächern. Ich dachte, in Deutsch muss ich gut sein, weil ich Schriftsteller werden wollte, ein anderer Beruf kam für mich nicht infrage. Das Einzige, was ich kann, was ich wirklich gut kann, wo ich mich hundertprozentig sicher fühle, ist Schreiben. Groß-M-klein-arschhausen hat das natürlich nicht mitgekriegt, er war absolut zu dämlich für so was, unter uns gesagt, ein Schrumpfkopf erster Güte. Schließlich war es nicht meine Schuld, dass er diese Gefangenschaftsjahre bei den Rauputzrussen runterreißen musste, so was wirkt sich eben reichlich ungut auf die Gehirnleistung aus, und Groß-M-klein-arschhausen hatte in puncto Literatur überhaupt nichts anderes im Kopf als den ganzen Schiller-Goethe-Müll. In den Aufsätzen mussten wir pausenlos überflüssige Theaterstücke wie Maria Stuart interpretieren oder peinliche Gedichte von Eichendorff und Mörike, von diesen rindsdummen Balladen ganz ab. Mir war das an sich egal, aber damit kam ich nicht über die Vier, und bei den sogenannten dialektischen Besinnungsaufsätzen war das keinen Schlag besser. Wer jemals aus dem hohlen Bauch über sensationelle Themen hat schwadronieren müssen wie Fluch und Segen des Landlebens oder Begründen Sie das schwankende Verhalten der Jungfrau von Orleans in der 4. Szene des 3. Aktes, der weiß, wovon ich rede. Über Glanz und Elend der Kurtisanen oder so etwas hätte ich mich jederzeit erschöpfend äußern können, aber das kam ja nicht dran.

Meine Mutter hatte inzwischen mit dem Zahlengebrabbel aufgehört. Sie bückte sich und fing an, irgendwelches Unkraut aus dem Boden zu zupfen. Das ist auch so was. Sie hielt es keine fünf Minuten irgendwo aus, ohne Unkraut zu jäten. Dieses ständige Jäten ging mir gewaltig auf die Nerven. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so viel jätete wie meine Mutter, und das Schärfste war, sie zog das Unkraut nicht nur einfach aus dem Boden, sie steckte es auch noch in die Taschen dieser entsetzlichen kanadischen Wildotterjacke, die sie dann an der nächsten Mülltonne entleerte.

Ich wollte was sagen, aber ich ließ es bleiben, es war sowieso sinnlos, meine Mutter hat nie auf mich gehört, sie machte, was ihr passte. Ich war froh, dass ich mich damit nicht mehr lange herumärgern musste. Falls jemand glaubt, ich hätte vor dem mündlichen Abitur Angst gehabt, dann liegt er meilenweit daneben. Ich habe von Lehrern im Allgemeinen nicht viel gehalten, die meisten sind abartige und schwer gestörte Typen – anders kann man so einen Beruf gar nicht ergreifen – aber sie hatten bestimmt keine Lust, mich durchfallen zu lassen, weil: dann hätten sie mich noch ein Jahr behalten müssen, und so blöd waren sie auch wieder nicht. Die Kerle konnten mich allesamt nicht leiden, und ich weiß auch wieso: nämlich deshalb, weil ich sie auch nicht leiden konnte, und weil ich mich um nichts gekümmert habe, aber das lag nicht an mir, sondern absolut nur an denen. Einen wie Sie haben wir hier gefressen, das hat mir Groß-M-klein-arschhausen mehr als einmal an den Kopf geknallt, dasitzen, arrogant grinsen und nichts leisten, das ist die übelste Mischung, die es überhaupt gibt. Später im richtigen Leben, draußen in der Welt, da werden Sie sich noch umkucken, da kommen Sie damit garantiert nicht durch. Leute wie Sie treiben nur den Untergang des Abendlandes voran, und wenn Ihre Frau Mutter nicht wäre …

Dieses wenn Ihre Frau Mutter nicht wäre, das hat mich immer maßlos stinkig gemacht, ich hätte ihm am liebsten eine Kugel durch den Kopf gejagt, aber ich bin eiskalt geblieben, ich saß einfach weiter nur so da und habe gegrinst und nichts geleistet und den Untergang des Abendlandes vorangetrieben, das hat die Typen am allermeisten geärgert. Das sogenannte richtige Leben, davon haben nun gerade Lehrer am wenigsten Ahnung, auch wenn sie von mir aus jahrelang bei irgendwelchen Rauputzrussen in Gefangenschaft herumgesessen hatten oder mal drei Tage verschüttet waren. Und die sogenannte Welt da draußen, die interessierte mich bis auf ein paar Kleinigkeiten einen Fliegenschiss, ich hatte meine eigene Welt.

Jedenfalls hatte ich einigen verdeckten Bemerkungen Groß-M-klein-arschhausens entnommen, dass sie mich im Mündlichen in Latein drannehmen wollten, und mit extremer Wahrscheinlichkeit über Ovid. Sie wollten auf Nummer sicher gehen wegen der Griechischfünf, die ich seit Jahren mitschleppte. Eine Fünf durfte man haben, eine zweite Fünf hätte mir den Hals gebrochen, und eine Prüfung über Ovid, das bedeutete Stabilisierung der Lateinvier, eine Verbesserung auf drei war nicht ausgeschlossen.

Mir war das egal wie sonst was. Ich wollte es bloß hinter mir haben, das Abitur war gelaufen. Das war eigentlich ein feudales Gefühl, und ich regte mich darum über meine Mutter nicht so maßlos auf wie sonst. Immer noch jätete sie auf der Grabstelle herum und stopfte massenweise Unkraut in die Taschen dieser scheußlichen Otterfelljacke. Wegen der kindischen Prüfung konnte ich absolut ruhig bleiben, aber ich war trotzdem nicht ruhig. Im Untergrund rumorte so eine panische Stimmung, die mir leider extrem gut vertraut war, und das Abartige war, ich konnte überhaupt nichts dagegen machen. Das kam jedes Mal, wenn ich zu Prüfungen musste, ganz egal, was für eine, vor allem mündlich, wenn ich mich vor irgendwelchen Typen produzieren musste, und es war umso schlimmer, je mehr von der Sorte da herumsaßen und mich anglotzten. Beim Abitur war ja genau das der Fall. Da saß die ganze Lehrerbande in Schwarz und wollte einen fertigmachen und nichts anderes. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt: Ich kriege einen irren Kloß im Hals, ich schwitze wie ein Schweinebraten, alles vibriert, die Hände zittern, der ganze verdammte Körper flattert, ich kriege keine Luft mehr, das Herz rast, und am allerschlimmsten war das bei mir, wenn ich öffentlich Klavier spielen musste. Dieses Vorspielen, das war die Hölle im Quadrat, aber davon will ich lieber gar nicht groß reden.

Meine Mutter schien das Jäten beendet zu haben. Sie streckte sich und brummte etwas wie: »Man ist voller Leben und fühlt sich schlapp, man ist sowohl tot als auch lebendig.«

Ich wusste nicht, was das sollte, und mein Vater unten im Grab hätte dazu wahrscheinlich etwas gesagt wie: Du bist voller Widersprüche, Emma, lass mich mit deinen Widersprüchen in Ruhe, und meine Mutter hätte gesagt: Du sollst mich nicht immer Emma nennen, du weißt, wie ich das hasse, das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Ich weiß nicht, ob mein Vater zu seinen Lebzeiten so was gesagt hätte … ich, wenn ich mein Vater gewesen wäre, ich hätte ganz was anderes gesagt, zum Beispiel halt die Klappe, und mach, dass du Land gewinnst, und das wäre noch das Freundlichste gewesen.

Andererseits war ich wirklich froh, dass ich nicht mein Vater war, weil: Dann hätte ich ja auch der Mann meiner Mutter sein müssen, ich hätte einen wie mich zum Sohn gehabt und wäre schon tot gewesen, und das wollte ich erst recht nicht. Außerdem hätte ich meine Mutter dann immer Emmy nennen müssen, Emmy mit Ypsilon. Das hatte sie schon x-mal von mir verlangt, aber es war mir hundertprozentig zuwider. Ich hatte es versucht, es ging nicht. Ich konnte meine Mutter nicht mit irgendeinem Kosenamen anreden, das war mir so was von eklig, auch dieses Mama oder Mutti oder Muttchen. Ich habe immer nur Mutter gesagt, aber auch nicht auf diese Art, die manche draufhaben, wenn sie von ihrer Mutter sprechen, zum Beispiel so was wie hoppla, Mutter trägt ein Bruchband oder Mutter hat ins Gras gebissen, diese Art, die finde ich schwer daneben. Emma hätte ich vielleicht noch über mich gebracht, sie hieß eben Emma, das war nicht meine Schuld. Meine Freunde nennen mich Emmy, sagte sie immer wieder, ich bin die blonde Emmy, ich bin immer noch die Emmy, die ich war, als den Männern die Augen aus dem Kopf fielen, wenn ich unten am Marktplatz vorbeischritt, ja schritt. Ich ging nicht, ich schritt, ich schwebte, leicht wie eine Feder, auch wenn ich jetzt ein Fass bin, ein Walross, ich heiße Emmy und nicht anders, Emmy mit Ypsilon.

Sie war schon eine komische Nudel, meine Mutter, das gebe ich zu, und es gab bestimmt Typen, die fanden das reizend oder charmant oder so, ich jedenfalls nicht. Und eine Schönheit war sie schon lange nicht mehr, auch wenn manchmal in der Dämmerung volltrunkene Bauarbeiter vom Gerüst hinter ihr her pfiffen. Sie war immer noch blond, das war nicht zu leugnen, aber so eine wie Rita Hayworth oder Anita Ekberg oder irgendeine andere dieser Weltklasseblondinen, so eine war sie nicht. Das spielte auch keine Rolle, ich finde, Mütter müssen nicht schön sein, eine Schönheit zur Mutter zu haben, das kann nur peinlich werden. Die Mütter meiner Mitschüler waren auch nicht schön, nicht eine.

Tatsache war: Meine Mutter hatte meinen Vater bekommen, und damit hat sie keinen schlechten Schnitt gemacht, fand ich, obwohl mein Vater ein abartig schweigsamer Typ gewesen ist, das ist jedenfalls eine der wenigen bleibenden Erinnerungen, die ich an ihn habe, dieses wahnsinnige Schweigen, abgesehen von dem verkrüppelten linken Bein und der Generaldirektorbrille mit diesen schwarzbraungerahmten dicken Gläsern. Das verkrüppelte linke Bein kam von der Kinderlähmung, die mein Vater mit vier Jahren gehabt hat. Darum musste er lebenslang so einen makaberen Stützapparat aus Leder und Metall tragen, aber immerhin hat er damit nicht zum Militär gemusst, das war ja auch nicht das Übelste. Die Wahrheit ist: mein Vater hat meine Mutter verlassen, und die andere Wahrheit ist: Ich konnte ihn verstehen. Ich war noch ein Kleinkind, als das passierte, aber jetzt im Nachhinein … ich finde, er hat das richtig gemacht. Keine Vorwarnung, kein Abschiedsbrief, kein Vermächtnis, nichts. Einfach weg, auf und davon, so wie er war, ohne Koffer, ohne Wäsche, ohne Nachtgeschirr, ab nach Kassel, mit Hut und Anzug, Scheckbuch, Brille und dem Stützapparat für das Bein. Wie gesagt, das hat mir gefallen, aber mein Vater hat einen kapitalen Fehler dabei gemacht, und der war unverzeihlich: Er ist in der Stadt geblieben, in dem Nest hier, in Limburg. Ich an seiner Stelle, ich hätte es genauso gemacht, aber ich wäre nach Indochina gegangen oder Kasachstan. Er hat sich hier einer anderen Frau an den Hals geworfen und ist mit ihr in die Altstadt gezogen, und das Geschrei in der Familie, das kann sich keiner vorstellen … in der näheren Umgebung habe ich ungefähr fünfhundert Tanten und Onkel, aber ich habe keine Ahnung, wer diese Frau war, und meine Mutter redete nur von dieser Frau, die deinen Vater ausnimmt wie eine Weihnachtsgans, diese Megäre, die ein Unternehmen zugrunde richtet, eine Familie ausblutet, und was nicht noch. Manchmal gebrauchte sie Ausdrücke wie Kurtisane, Konkubine oder Kebsweib, ich frage mich, wo sie das eigentlich herhatte.

Ich muss sagen, ich beneidete meinen Vater. Mit einer Kurtisane, das war bestimmt tausendmal besser als mit meiner Mutter. Kurtisanen und Konkubinen kannte ich bisher leider nur aus Romanen, das waren durch die Bank feudale Frauen, und ich kann nur hoffen, mein Vater hat es gnadenlos genossen. Jedenfalls wünsche ich ihm das, weil: das Ende, das war dann nur noch peinlich. Meine Mutter behauptete natürlich, das wäre die gerechte Strafe des Herrn, aber das war nur Hass.

Die Wahrheit ist: Man fand meinen Vater eines Tages auf einer Bank in den Lahnwiesen, und zwar bewusstlos, nach einem Schlaganfall oder so, aber den hätte er wahrscheinlich schon viel eher bekommen, wenn er mit meiner Mutter zusammengeblieben wäre. Die Brille lag neben dem Spazierstock auf der Erde, ein Hosenbein war hochgerutscht, und man sah diesen Stützapparat. Ich bin nicht dabei gewesen, und meine Mutter auch nicht, aber so wurde das immer erzählt, und das Schlimmste war, jedenfalls für meine Mutter, er hatte eingenässt von oben bis unten, obwohl das nichts Besonderes sein soll bei Schlaganfällen. Diese Frau, diese Kurtisane, die hatte sich davongemacht, wurde gesagt, angeblich mit dem ganzen Geld, und die Sache blieb auf meiner Mutter hängen, sie waren ja immer noch verheiratet, glaube ich. Mein Vater blieb ziemlich gelähmt und musste in ein Pflegeheim, und er konnte nicht mehr sprechen, aber er hat vorher ja auch nicht viel gesagt. Tatsache war, meine Mutter hat ihn dann noch betreut, so an die zwei Jahre. In der Familie wurde von Opfergang und Selbstverleugnung und schwerer Hochachtung vor dieser leidgeprüften Frau gebrabbelt und ähnlicher Schwulst, aber vielleicht war das auch eine Art Rache, diese sogenannte Pflege und Betreuung, das ist absolut denkbar. Wer je von meiner Mutter betreut und gepflegt wurde, der weiß, wovon ich spreche, und ich kann mir keine Familie vorstellen, in der so viel kranker Stuss geredet wurde, wie in der unseren.

Inzwischen war ich rundum bedient von dieser Herumsteherei an dem Grab und schob eine Schokopastille nach. Das Einzige, was ich mir gerne mal angeschaut hätte, war, wie das da jetzt aussah, da unten in dem Sarg. Man will schließlich wissen, wie das geht, ich meine, was damit wird und so. Verwesung hat mich schon immer stark interessiert, Skelette und alles. War das schon Humus, oder war das Skelett wenigstens noch da? Das Skelett bestimmt, dachte ich, Skelette hielten ja auch sonst Jahrtausende, allerdings nicht immer, das hieß, man hätte graben müssen, und das war bestimmt verboten. Ich stellte mir ein Skelett vor mit Generaldirektorbrille oder so. So ähnlich wie unser Schulskelett im Biologiesaal, wo wir den Aufklärungsunterricht dran hatten, aber das hat mich kein Gramm weitergebracht. Ich meine, der Aufklärungsunterricht am Schulskelett.

Meine Mutter fing an, in ihrer Handtasche zu buddeln, diese seesackgroße Tasche, in der sie alles bei sich trug, was sie brauchte, um jederzeit ein neues Leben in der dritten Welt anzufangen. Sie zog eine dieser katholischen Dreitagekerzen für 2,95 DM hervor mit Deckel, dabei fiel die Puderdose zu Boden. Ich hätte sie am liebsten in den Boden eingestampft, stattdessen hob ich sie auf und schob sie in die seesackartige Tasche zurück. Meine Mutter kniete sich auf den Grabhügel und pflanzte die Dreitagekerze zwischen den Efeu.

»Da, Löcher«, murmelte sie, »Kaninchenlöcher, skandalös.«

Aus der Tasche kramte sie ein Päckchen Streichhölzer, ihre Hände zitterten. Sie verbrauchte vier Hölzer, bis die Kerze endlich brannte. Die verbrauchten Streichhölzer steckte sie in die Seitentasche der Otterfelljacke zu dem Unkraut. Meine Mutter war kein Stück religiös und katholisch schon gar nicht, unsere Familie ist immer protestantisch gewesen bis unter den Haarwurzeln. Sie hatte nur diese katholische Ader, meine Mutter, und sie unterhielt extrem gute Beziehungen zum bischöflichen Ordinariat, vor allem zu Prälat Lübbers, mit dem sie Bridge spielte, ein Arschgesicht erster Ordnung, das kann mir jeder glauben.

Sie richtete sich wieder auf und betrachtete das kümmerliche Flämmchen der Dreitagekerze. »Jederzeit kann ein Leben ausgelöscht sein«, murmelte sie, »das Dasein ist ungewiss, das ist furchtbar und wahr, alles Wahre ist furchtbar.«

»Amen«, knurrte ich.

Meine Mutter machte mal wieder schwer einen auf Witwe, dafür hatte ich unmäßig wenig Verständnis. Allein dieses Wort, Witwe, dieses komische Wort, ich fand, das klang eulenartig oder so. Witwe, Witwe, absolut, ich weiß auch nicht.

In diesem Augenblick hörte ich derbe Schritte auf dem Kiesbelag der Friedhofswege. Meine Mutter wurde in der Wirbelsäule starr. Das war das Peinliche bei Friedhofsbesuchen, jederzeit konnte man fremder Leute Trauerzüge über den Weg laufen, Sargträgern in schwarzen Kutten mit kaputten Trinkergesichtern. Die Schritte kamen näher, im Gebüsch zeterten Amseln. Dann kam diese Gestalt um die Ecke, der Friedhofsgärtner in speckigen Gummistiefeln, ein Typ mit gelben Augäpfeln, das fiel mir gleich auf.

»Tag, Herr Flach«, rief meine Mutter, »Tag, Herr Flach.«

Herr Flach blieb stehen und wandte sich um. Er sagte nichts, er sah meine Mutter nur an.

»Sie müssen mehr auf die Kaninchen achten, Herr Flach«, sagte meine Mutter, sie stieß es hervor, bebend, »die Kaninchen, die Kaninchen, Sie wissen schon.«

Herr Flach war einer dieser komischen Schrate, die keinen Kehlkopf mehr haben. Den hatten sie ihm rausoperiert wegen Krebs, soweit ich weiß, und er hatte einfach nur noch so ein Loch im Hals mit einer Kanüle drin. Man sieht das nicht, diese Typen tragen immer ein Halstuch, aber man hört, wie der Atem durch die Kanüle zischt.

»Da achten wir drauf«, sagte eine Stimme, »stellen Fallen auf.«

Ich wusste nicht, ob das die Stimme von Herrn Flach war, aber wer anders war nicht zu sehen. Die Stimme klang wie gerülpst, der Typ konnte sagenhaft professionell rülpsen. In meiner Klasse konnten einige auf Zuruf jederzeit tief durchrülpsen, aber so was wie dieser Herr Flach, das brachte keiner, das war genial.

»Da«, sagte meine Mutter, sie zeigte auf die Löcher am Rand des Grabhügels, »da, da haben sie gewühlt, sie wühlen sich ein.«

»Ja, ja«, rülpste Herr Flach, »so tief kommen die nicht, keine Sorge, was.« Sein Atem roch nach billigem Fusel.

»Warten Sie mal, Herr Flach«, sagte meine Mutter, »warten Sie doch bitte.«

Sie fing wieder an, in ihrer seesackartigen Handtasche zu graben. Als Erstes sprang die Puderdose heraus und fiel zu Boden. Herr Flach machte keine Anstalten, sie aufzuheben. Die Hände meiner Mutter zitterten noch mehr als vorher. Sie zog ein Portemonnaie aus der Tasche und nahm ein Fünfmarkstück heraus.

»Hier bitte, Herr Flach, da, bitte, nehmen Sie.«

Herr Flach streckte eine Hand aus, so was von Hand hatte ich noch nicht gesehen, schrundig, aufgerissen, riesig wie eine Baggerschaufel. Meine Mutter legte das Fünfmarkstück hinein, zog ihre eigene Hand rasch zurück und vergrub sie in der Otterjacke. Der Gärtner biss auf die Münze und steckte sie in die Brusttasche seiner Gärtnerjoppe.

»Wollen sehen«, rülpste die Stimme, »stellen Fallen auf.«

Ohne Punkt und Komma wandte Herr Flach sich ab und setzte seinen Weg fort, einen Rechen hinter sich herziehend. Meine Mutter plusterte sich auf.

»Stellen Fallen auf, stellen Fallen auf, diese Schafsnase, was denkt sich dieser Kretin, man stopft den Leuten Geld in den Rachen, und sie betrinken sich sinnlos, und die Kaninchen unterwühlen die Gräber, bis alles zusammenbricht. Ich werde Prälat Lübbers Bescheid stoßen, der Friedhof ist schließlich Sache der Kirche unter anderem oder etwa nicht, und ich werde Herrn Klimek bitten, einen Artikel zu schreiben, den kann sich die Friedhofsverwaltung hinter den Spiegel stecken, das wollen wir doch mal sehen, außerdem verlange ich, dass die Blumen ab sofort mit Eierwasser gegossen werden.«

Meine Mutter goss ihre Blumen immer mit Eierwasser, das war ein Geheimrezept, und Herr Klimek war Chefredakteur der Neuen Lahnpost, auch so einer von diesen Schrumpfköpfen, mit denen sie Bridge spielte. Ich hob die Puderdose auf, und meine Mutter versuchte, ihre sogenannte Handtasche zu ordnen. Wir warteten, bis die Gärtnergestalt an der nächsten Wegkreuzung einbog.

»Ich vibriere«, sagte meine Mutter, »ich bin wie elektrisiert.« Sie atmete durch die Zähne, dass es leise pfiff, sie hatte blaue Lippen. Es war mal wieder so weit, das Herzrasen war im Anmarsch. Das war nichts Neues, das passierte dauernd. Ich reichte ihr den Arm, sie hängte sich ein. Ich hätte ihr lieber eine linke Gerade verpasst, aber in diesem Zustand war sie kein echter Gegner. Wir gingen den Friedhofshauptweg hinunter.

»Man spürt das Herz hinter den Rippen«, sagte sie, »es drückt in den Hals hinauf und in den Magen hinunter.«

Das ist Hysterie und Einbildung, wollte ich sagen, aber es war sinnlos, irgendwas zu sagen, ich wusste es, ich hatte meine Erfahrungen gesammelt. Am Grabmal derer von Unlob blieben wir stehen. Ich musste meiner Mutter den Puls zählen.

»Sechsundneunzig«, sagte ich.

»Was, mehr nicht? Das kann nicht sein, zähl noch mal.«

Diesmal zählte ich nur zweiundneunzig, und das war Absicht, die Quersumme von zweiundneunzig war eine ihrer liebsten Primzahlen, aber es half nichts. Meine Mutter wurde stinkig.

»Das ist unmöglich, du zählst falsch.«

»Dann zähl selber.«

»Du weißt, dass ich das nicht kann, ich komme nicht mit, wenn das Herz so schnell schlägt.«

»Dann rufe ich die Ambulanz.«

»Nur das nicht, nur nicht den medizinischen Rettungsdiensten ausgeliefert sein, dann lieber gleich ins Grab, am besten kopfüber.«

Ich hatte nichts dagegen. Ein Handkantenschlag hätte alles geregelt, aber ich bin keine Faustkämpfernatur. Ich nahm den Arm meiner Mutter und fing wieder an, den Puls zu zählen. Mir war unwohl, ich glaube, das kam von dieser Wärme. Es war erst Februar, aber warm wie mein Arsch. Alles mögliche Zeug blühte wie verrückt. Meisen, Drosseln, Finken jodelten um die Wette, und dazu dieser Buchsbaumgeruch nach konzentrierter Katzenpisse. Am Grabmal derer von Unlob stand eine makabre Kitschgestalt, ein mannshoher Engel aus Lahntalmarmor. Ein Flügel war abgeschlagen, aber das war schon immer so. Mit der Familie von Unlob waren wir um acht Ecken verschwägert, mich interessierte das kein Gramm, abgesehen von Fritz von Unlob, diesem Dichter.

»Was ist nun?«, sagte meine Mutter.

»Hundertvierundzwanzig.«

»Na bitte, habe ich doch gesagt, das passt schon eher.«

Sie fing an, wie besessen in ihrem Seesack zu wühlen. Sie nahm ein Pillendöschen und eine Sprayflasche heraus. Sie schluckte zwei oder drei rote Dragees und sprühte sich mehrere Hübe aus der Spraydose in den Mund. Sie war wirklich nicht ganz dicht, aber das war auch nichts Neues. Weg, dachte ich, nichts wie weg. Die mündliche Prüfung noch und dann … egal wohin, Guatemala, Belgisch-Kongo … ganz egal.

»Ich bin durchgeschwitzt von oben bis unten«, sagte sie, »ich bin nass bis auf die Haut, ich werde mich erkälten.«

Das ist mir scheißegal, hätte ich fast gesagt. Einen Augenblick lang hatte ich das Bild eines schweißnassen Korsetts vor Augen: graue Schwitzflecken auf rosa Grund.

»Man hätte in England bleiben sollen«, sagte sie, »in Cornwall an der See.«

Ja, da hatte sie mal eine Zeit ihres Lebens verbracht, angeblich die glücklichsten Jahre, das bekam ich täglich zu hören, damals vor dem Krieg in der besseren Zeit. Für mich war das nichts als madiges Gerede. Ich hatte langsam genug.

»Lass uns endlich gehen«, sagte ich.

»Augenblick, Junge.«

Sie wühlte ein zerknülltes Tempo aus der Seesacktasche. Wieder fiel die Puderdose zu Boden. Ich hob sie auf, und meine Mutter puderte sich das Gesicht.

»Na los«, sagte ich.

Sie stand auf, und wir gingen dem Ausgang zu, in Richtung Friedhofsparkplatz am schmiedeeisernen Gitter entlang. Schwüler Südwind fuhr uns um die Beine. Unauffällig kramte ich eine Schokopastille aus der Tasche meines Dufflecoats und ließ sie in den Mund gleiten.

»Mir ist so kalt um die Knie«, sagte meine Mutter, »als ob das Fleisch abstirbt.«

Na wenn schon, wollte ich sagen, so schnell stirbt das Fleisch nicht ab. Der Wind war hier eindeutig schwächer, aber meiner Mutter war immer windig. Auch bei völliger Windstille war ihr windig, andererseits, bei starkem Wind fand sie es weniger windig als sonst, das war ja auch nicht ganz in Ordnung. Sie fing wieder an zu murmeln.

»Wieso trägst du eigentlich das ganze Jahr über diese altmodische Jacke?«, sagte sie plötzlich.

Ich wusste nicht, ob das eine ernsthafte Frage sein sollte. Wieso trägst du ständig diese räudige Otterjacke, hätte ich genauso sagen können, die sieht aus wie Kanalrattenfell, und die riecht auch genauso, nebenbei bemerkt. Ich hielt es für klüger, zu schweigen. Im Übrigen, mein schilfgrüner Dufflecoat, um das gleich klarzustellen, das war keine Jacke. Die Otterjacke meiner Mutter, das war eine Jacke, mein Dufflecoat nicht. Ein Dufflecoat ist für eine Jacke zu lang und für einen Mantel zu kurz, das ist eben das besondere an einem Dufflecoat, aber meine Mutter war unfähig, das zu kapieren. Du siehst albern und lächerlich in dieser Jacke aus, sagte sie bei jeder Gelegenheit, warum trägst du nicht endlich einen ordentlichen Herrenmantel, etwas in Dunkelblau oder Braun, das würde dir so gut stehen bei deiner Länge? Das brachte mich maßlos auf die Palme. Ich gebe zu, mein Dufflecoat war mir einen Schlag zu klein geworden, aber das war nicht meine Schuld. In den letzten Jahren war ich extrem gewachsen, und mir war noch nicht klar, ob damit nun endlich Schluss war, aber eins war absolut: An meinem schilfgrünen Dufflecoat wurde nicht gerüttelt, eher hätte ich mir die Haut abziehen lassen, und das Gleiche galt für mein Holzfällerhemd und die braune Cordhose, die ich kategorisch trug. Im Übrigen passte mir überhaupt nichts, meine Körpermaße kamen in der Konfektionsbranche nicht vor.

Früher, als ich das noch mit mir machen ließ, hat meine Mutter mich immer mal wieder ins Haus der 10000 Hosen in der Grabenstraße geschleppt. Die Verkäufer flüchteten sofort in die hintersten Winkel, wenn sie mich sahen. Ein gewisser Herr Müller-Sieber, Chef des Hauses, eine komplette Null in jeder Hinsicht, trat auf meine Mutter zu. Angeblich hatte er meinen Vater noch gekannt und eingekleidet, aber den hat in diesem Nest hier sowieso jeder gekannt. ›Was darf es denn sein, gnädige Frau?‹, fragte Herr Müller-Sieber. ›Eine Hose für den jungen Mann‹, sagte meine Mutter. Dieses was darf es denn sein und dazu dieses junger Mann und alles, das brachte mich schlagartig zur Weißglut. Herr Müller-Sieber, der gelernte Hochwasserhosenverkäufer, blickte an mir hoch. ›Das wird schwierig‹, sagte er und holte sein Bandmaß aus der Tasche, ›bei Ihrem Herrn Vater hatten wir dieses Problem nicht.‹ Ich hätte ihm am liebsten dermaßen eine verplättet, dass er den Rest seines überflüssigen Daseins im Versehrtenasyl verbringen konnte. Ich gebe ja zu, ich hatte nicht unbedingt die Figur eines Schönheitskönigs, vor allem mit den Armen und Beinen hatte ich Probleme, die waren abartig lang, ich meine, ich bestand zu neunzig Prozent aus Armen und Beinen, der Rest hätte auch für einen Zwerg gereicht. Ich war eins dreiundneunzig, und meine Mutter knappe eins fünfundfünfzig, und es gab genügend Vollidioten, die immer wieder lauthals gefragt haben, wie so ein Riese wie ich in so einem kleinen Körper entstehen konnte. Mir war das auch ein Rätsel, und ich habe mich manchmal gefragt, ob meine Mutter überhaupt meine Mutter war, aber so was hat mit Biologie zu tun, und von Biologie wollte ich nichts wissen, abgesehen von praktischen Fragen der Fortpflanzung, und was dazu gehört.

Was mich wirklich immer endgültig und kannibalisch sauer gemacht hat, das war, wenn meine Mutter anfing, diesen Stuss zu reden wie Max war so ein süßes Baby oder so ähnlich, vor allem wenn irgendwelche Tanten und Onkels bei uns herumlungerten. Die bogen sich dann vor Lachen, und ich dachte: Euch mach ich fertig, ich puste euch weg, aber ich konnte nichts weiter tun. Das Fatale war: Ich war nicht nur irre lang, ich war auch keineswegs unmäßig schlank. Meine Mutter sagte, das kommt von der Schokolade, die du dauernd schlecken musst, aber meiner Meinung nach kam das nur von diesem wahnsinnsfetten Fleisch und diesen glibberigen Mehlsoßen, die sie mir täglich vorsetzte. Vielleicht hätte ich etwas mehr Bewegung gebraucht, Sport zum Beispiel, das mag sein, aber ich hasse Sport.

Ich weiß nicht, ob irgendwo im All noch ein zweiter Saftladen existiert wie das Haus der 10000 Hosen in der Grabenstraße in Limburg an der Lahn. Allein der Name dieses sogenannten Herrenoberbekleidungshauses war nichts weiter als eine kranke Lüge. Der Laden gehörte behördlich geschlossen und Herr Müller-Sieber nach Sibirien deportiert zur verschärften Rauputzbehandlung. Dieses sogenannte Haus der 10000 Hosen hat niemals mehr als fünf Hosen in maximal drei Größen im Angebot gehabt, mehr auf keinen Fall, und ich hatte mir vorgenommen, diese Klitsche nie wieder ohne eine Kalaschnikow mit vollem Magazin zu betreten. Die Wahrheit ist: Bis auf Weiteres blieb ich bei meiner braunen Cordhose und dem schilfgrünen Dufflecoat, und ich sah keine Chance, dass sich daran jemals etwas ändern könnte.

Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, ich hatte gerade eine holländische Schokopastille nachgelegt, und wir waren auf dem Friedhofsparkplatz angekommen. Meine Mutter überflog die Zahl der parkenden Autos.

»Siebzehn«, sagte sie, »das ist ein gutes Zeichen.«

Die Siebzehn war eine ihrer Lieblingsprimzahlen, ich hatte keine Ahnung wieso. Zahlen waren für mich das Letzte, und das galt verschärft für jede Art von Mathematik. Meine knappe Vier minus in Mathematik hatte ich nur Arne Hellström zu verdanken und der Tatsache, dass Mathematik am Humanistischen Gymnasium alles andere als Hauptfach war. Links neben dem Wagen meiner Mutter stand ein roter Opel Kadett. Auf dem Rücksitz lag ein Schäferhund, ausladend wie ein Mammutkalb.

»Eine Frechheit sondergleichen«, sagte meine Mutter, »wenn der mich gestreift hat, diese Proletenkiste.« Sie ging um ihr Auto herum, alles war in Ordnung, keine Kratzer oder so. »Wir müssen von rechts einsteigen«, sagte sie, »so dicht, wie der Kerl neben mir steht.«

Wir stiegen ein, und meine Mutter rutschte auf den Fahrersitz. Mit diesem Auto stellte sie sich an, das war nicht mehr feierlich. Der Wagen war ihr Ein und Alles, ein nachtblauer Mercedes 190S, sie machte immer üppig Eindruck, wenn sie damit anrauschte. Sonst sparte sie an jeder Ecke wie behämmert, für den Wagen und die ganze Pflege und alles haute sie abartige Summen raus. Das lohnt sich, sagte sie, das ist mit Abstand das schönste Auto der Stadt. Sie bildete sich ein, die Leute sähen hinter ihr her und würden sie mit dem Wagen bewundern oder so ähnlich, und irgendwas Lausiges sagen wie: Schaut mal, das ist die blonde Emmy Hildebrandt in ihrem fabelhaften Luxuscabriolet, die Frau, die in Geld und Glück schwimmt, selige Witwe des Schokoladenfabrikanten Walter Hildebrandt, feine Kakaoerzeugnisse und Konfekte seit 1893, und neben ihr sitzt ihr hochbegabter Sohn, Max, das lange Ende, der bringt’s mal zu was. Das war so was von, ich weiß auch nicht, aber meine Mutter war so.

Sie nestelte am Zündschloss herum, und ich sah ihr zu. Ich hatte zwar den Führerschein, aber meine Mutter ließ mich so gut wie nie ans Steuer. Den Führerschein hatte ich letztes Jahr gemacht, und das hatte ich nur dem Autohändler Hellström zu verdanken. Meine Mutter hatte sich dagegengestemmt bis zum Geht-nicht-mehr. ›Was willst du mit dem Führerschein, hatte sie gesagt, wenn du kein Auto hast?‹ Eine selten dumme Frage war das. Im offenen Cabriolet durch die Gegend rauschen, was sonst? Ich dachte: Wenn ich mit diesem Schlitten aufkreuze, reduzieren sich die Probleme mit Frauen gewaltig, und ich hatte jede Menge Probleme mit Frauen, genauer gesagt, ich hatte überhaupt keine Probleme mit Frauen, das war ja das Problem.

»Das Zündschloss klemmt wieder«, sagte meine Mutter, sie wurde unruhig, »vielleicht bin ich zuckerkrank, ich habe Durst wie noch nie, und ich muss schon wieder klein.«

Das gab mir eine Art Stich, dieses wirre Gerede, dieses ich muss mal klein und so, ich finde, das passt nicht zu einer Frau, so was zu sagen, und zu meiner Mutter erst recht nicht, ich muss mal klein, ich muss mal groß, ich geh aufs Klo. Ich wollte nicht wissen, wann sie aufs Klo musste, ich wollte überhaupt nichts davon wissen, wie das bei ihr alles war, aber das versteht wahrscheinlich keiner.

Sie schaffte es, den Zündschlüssel umzudrehen und drückte auf den Anlasserknopf. Der Motor sprang an, man hörte dieses feudale Brummen. Das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, sagte meine Mutter oft, und ich gebe zu, in diesem Punkt hatte sie ausnahmsweise recht, zu Fuß bin ich ungelenk und schwächlich, im Wagen bin ich stark, im Wagen bleibt das Herz ruhig. Sie schaltete den Rückwärtsgang ein, aber sie drehte sich nicht um, sie drehte sich beim Rückwärtsfahren nie um. Das ist überflüssig, war ihre Meinung, ein Spiegel genügt zum Rückwärtsfahren, man verdellert sich nur den Rücken, wenn man sich dauernd umdreht. Sie schlug nach links ein, was mir eindeutig falsch vorkam, und gab Gas. Der Motor dröhnte.

»Nicht so viel Gas«, sagte ich, und sie sagte: »Halt den Schnabel, ich fahre! Was verstehst du davon, das hat dein Vater auch immer gesagt: Nicht so viel Gas, nicht so viel Gas, selber hat er immer zu wenig Gas gegeben, es ist eine Qual, wenn ein Mann neben einem sitzt und nur kritisiert, aber nicht Gas gibt.«

Sie gab noch mehr Gas und ließ die Kupplung schleifen. Immer die Ruhe, wollte ich sagen, aber ich sagte lieber nichts mehr. Meine Mutter hielt den Atem an und biss die Zähne zusammen. Plötzlich drehte sie das Steuer nach links, ihr Fuß rutschte von der Kupplung und der Wagen machte einen Satz rückwärts. Es gab einen dumpfen Schlag, eine kurze Erschütterung und ein radikal grelles Knirschen, das war das Schlimmste. Der Motor starb ab. Meine Mutter saß in sich gesunken da, noch einen Schlag kleiner als sonst, komplett panisch, wie erstarrt, und ich genauso. Ich glaubte, wütendes Gebell zu hören.

»Fünfundzwanzig unfallfreie Jahre«, murmelte sie, »die Medaille von der Versicherung, der Rabatt, alles für die Katz, und die Schande, man hat keine Freude mehr am Leben.«

Ich machte Anstalten auszusteigen, irgendwas musste passieren, ich weiß auch nicht.

»Sitzenbleiben, das können wir später anschauen, wir müssen weg von hier.«

Ich sah mich um. Niemand war in der Nähe. Der Schäferhund in dem roten Opel Kadett tobte sinnlos hin und her und kläffte wie verrückt.

»Diese rote Blechkiste ist schuld«, sagte meine Mutter, »man stellt sich nicht so dicht. Leute mit roten Autos, die habe ich gefressen.«

Sie ließ den Motor wieder an und fuhr langsam ein Stück vor. Es knirschte wieder, irgendwas fiel scheppernd zu Boden.

»Das wird dem Kerl eine Lehre sein«, sagte sie.

Dann ging alles sehr schnell. Zügig rangierte sie aus der Parklücke. Sie war auf einmal ruhig und gelassen, kühl wie selten. Das beschädigte Auto würdigte sie keines Blickes. Sie rollte auf die Straße und fuhr schnell, aber absolut unhastig davon.

»Das ist Fahrerflucht«, sagte ich, »du bringst dich in Teufels Küche.«

»Dann zeig mich doch an, wenn du so wenig Mumm hast, aber du tust es nicht, darin bist du wie dein Vater.«

Ich hatte keine blasse Ahnung, was sie meinte. Mein Vater hatte den Mumm gehabt, sie zu verlassen und zu dieser Kurtisane zu gehen, oder was das für eine war, das war Mumm genug, finde ich, außerdem war er tot und lag unterm Rasen, ein Haufen Humus mit Brille. Ich dachte, wenn ich genauso viel Mumm habe, dann kann nichts schiefgehen.

Meine Mutter fuhr den Friedhofsweg hinunter und bog in die Diezer Straße ein. Ich saß immer gern im Auto, da wirkte ich klein, niemand sah meine langen Beine und das. Meine Mutter fuhr schnell, aber nicht zu schnell, sie war immer noch merkwürdig ruhig, das beunruhigte mich schwer.

»Wir machen eine Runde durch die Stadt«, sagte sie, »dann ein Stück hinaus, damit verwischen wir die Spuren, wir tun so, als ob nichts wäre, unterwegs schauen wir uns den Schaden kurz an, es kann bei Gott nichts Schlimmes sein, man muss nur wissen, was es ist, vielleicht ist gar nichts, aber wir brauchen ein ruhiges Plätzchen dazu, bevor wir zu Jim in die Werkstatt fahren. Solange wir fahren, fällt es nicht auf.«

Sie redete pausenlos weiter und dauernd von wir, als ob ich mit der Sache was zu tun hätte, eindeutig konspirativ, als ob wir unter einer Decke steckten, und das war garantiert das Letzte, was ich wollte. An der nächsten Ampel mussten wir halten. Ich hatte den Eindruck, die Leute starrten uns an, das waren diese sadistischen Passantenblicke auf havarierte Kraftwagen, ich fand so was einfach lausig. Meine Mutter ließ das Steuerrad nicht los, sie blickte stur geradeaus.

»Die Witwe Hildebrandt wird es heißen«, sagte sie, »eine alte Frau, die nicht mehr fahrtüchtig ist, ein Verkehrshindernis, eine Gefährdung der Kinder, ich werde in die Zeitung kommen, man wird mir den Führerschein entziehen, man wird mich vor die Gerichte zerren, mit Fingern auf mich zeigen. Die Menschheit ist Dreck.«

Die Ampel schaltete auf Grün. Meine Mutter bog rechts ein und fuhr die Frankfurter Straße hinauf. »Witwe«, sagte sie, »wie ich dieses Wort hasse. Ich nehme an, du stehst auf meiner Seite, ich hoffe, du verstehst mich. Wenn einer mich verstehen kann, dann du.«

Ich sackte zusammen. Wenn einer dich nicht verstehen kann, dann ich, hätte ich gerne gesagt, aber ich fand es klüger, nichts zu sagen.

»Musst du eigentlich ununterbrochen diesen Dreck schlecken, glaubst du, ich rieche das nicht, diese holländische Billigschokolade?«

»Mein Körper braucht das«, sagte ich.

Meine Mutter roch wirklich jeden Mückenschiss tausend Meilen gegen den Wind, das war irgendwie raubtierartig, aber sonst hatte sie unmäßig wenig Raubtierhaftes an sich.

»Das ist kalter Kaffee«, sagte sie, »dein Körper braucht ganz was anderes.«

Ich wollte nicht unbedingt wissen, worauf sie anspielte, zum Glück war sie viel zu überdreht, um dieses Thema zu vertiefen. Was mein Körper wirklich brauchte, davon hatte sie keine Ahnung, und das war auch besser so.

Auf alle Fälle waren wir schon am Stadtrand angekommen, rechter Hand lag das Kloster der Pallottiner, da stand einer dieser schmuddeligen Mönche vor dem Tor und kratzte sich im Schritt. Meine Mutter wendete und fuhr zurück. In dieser Stadt, in diesem Nest Limburg, da durfte man nicht mal besonders schnell gehen, sonst war man gleich wieder draußen. Für mich kamen nur die großen Städte infrage, aber nicht solche Käffer wie Frankfurt oder München, ich dachte an Rom, London, Hongkong, das war das Mindeste für mich.

Die Schokopastille in meinem Mund wurde dünner. Wir fuhren auf der Schiede um die ganze Altstadt herum. An der Schiede lag das Landgericht, da war ein Großonkel aus der Familie meiner Mutter mal Richter gewesen, Onkel Rudolf, der Großmogul meiner etwa fünfhundert Tanten und Onkels. Lebend habe ich ihn nicht mehr erlebt, mir reichte sein lebensgroßes Foto mit Richterhaube, Faltenrobe und diesem Beffchen, das hing bei uns im Flügelzimmer in üppig verzierter Goldumrahmung, aber meine Mutter war jetzt nicht in der Stimmung, irgendwelche kranken Legenden über Onkel Rudolf zu verzapfen. Ich bedauerte das kein Stück.

»Ich muss dringend«, sagte sie, »diese vielen Autos, das macht mich verrückt, die ganze Stadt ist voll davon, es gibt zu viele Autos, zu viele Menschen, alles zu viel, wir haben kein Maß mehr.«

Im Schritttempo überquerten wir die alte Lahnbrücke. Von dort sah man den Dom oben auf dem Felsen über der Lahn, dieses siebentürmige Monster, das sogenannte Wahrzeichen der Stadt seit sechs Jahrhunderten. Von mir aus gehörte das Ding längst weggesprengt samt dem Bischofspalais und der ganzen Altstadt mit dazu. Die Amis hätten das im Krieg problemlos in einem Anflug erledigen können, aber die waren nur an Frankfurt interessiert. Einmal wurde sinnlos der Limburger Bahnhof bombardiert, dabei ist leider nicht viel zu Bruch gegangen.

Wir fuhren links über die Westerwälder Chaussee durch das sogenannte Industriegebiet. Industriegebiet war sagenhaft übertrieben. Die Wahrheit ist: Da gab es eine Coca-Cola-Abfüllanlage, eine Essig- und Gurkenfabrik, das Kuhlmannsche Wundertütenwerk II, die Lagerhalle des Futtermittelfabrikanten Dr. Leonhardt, die Spanplattenfertigung Leiblein & Leiblein und den Firmensitz eines nicht tropfenden Schnellklebers, dessen Namen ich mir nie merken konnte. Mehr war nicht, aber die Schrumpfköpfe von der Stadtverwaltung nannten es Industriegebiet, das haute mich um.

Meine Mutter fuhr ziellos an der Lahn entlang bis zur Staffeler Brücke, und von dort wieder zurück Richtung Schafsberg, das war ein sogenanntes Naherholungsgehölz, auch so ein Wort. Einen Eisprung weiter war das Exil, diese Jazzkneipe mit existenzialistischer Note, das absolut einzige interessante Lokal hier im Umkreis von hundert Kilometern, außer dem Tivoli natürlich, aber das Tivoli war nur eine Spielhalle. Das Exil war früher die Pension Möller gewesen mit der geselligen Bierwirtschaft Grüne Gans. Ich erwähne das, weil sich da mal ein Liebhaber einer meiner unzähligen Tanten umgebracht hat, Tante Clara, die jetzt in einem Frankfurter Altersheim wohnte. Der Typ hieß Kees van der Putte, einer dieser Holländer, die meinen Vater ruiniert hatten, obwohl sie angeblich dick befreundet waren. Ich wollte von diesen peinlichen Familiengeschichten nichts wissen, ich kannte auch die Gründe für den Selbstmord nicht, aber wer meine Tante Clara kennt, wird sich nicht unmäßig wundern, dass dieser Kees van der Putte damals den Gashahn aufgedreht hat.

Auf alle Fälle war das Exil wirklich der einzige Ort, wo man hier nach zehn Uhr abends noch hingehen konnte, ohne sich vor Langeweile einen Strick zu nehmen, wir waren oft dort, einige meiner Klassenkameraden waren Stammgäste, Arne natürlich auch. Meine Mutter lehnte das Exil komplett ab, das muss ich wohl kaum erwähnen. Spelunke, Stätte des Lasters, Treffpunkt der Faulpelze und Geächteten, der Abschaum verkehrt dort, war ihre Meinung, der Bodensatz, Jugendliche ohne Halt und Bindung. Diesen und anderen Stuss murmelte sie vor sich hin, als wir am Exil vorbeirauschten. Hinter dem Haus stand eine schwarze Corvette Stingray mit Totenkopf auf der Seitentür. Von meiner Mutter hörte ich etwas wie Sodom und Gomorrha, den Sumpf trockenlegen und was nicht noch. Sie fuhr ein Stück weiter und bog in einen Waldweg ein. Weitab von der Straße parkte sie hinter einem Holzhaufen.

Wir stiegen aus und gingen um den Wagen herum, meine Mutter voraus, ich hinterher. Am linken hinteren Kotflügel blieb sie stehen und riss die Augen auf. Der Kotflügel hatte eine Delle, und die hintere Stoßstange war eingeknickt. Meine Mutter begann, in ihrem Seesack nach einem Tempo zu fischen. Tränen liefen ihr übers Gesicht, das war mir so was von peinlich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Wenn Frauen heulen, kriege ich sofort Ekzeme im Intimbereich und sonst wo, und ich sage dann immer ziemlich idiotische und unpassende Sachen, die ich hinterher bereue. Ich war auch nicht unmäßig begeistert von dem Schaden, aber es sah machbar aus, und eines Tages würde ich den Wagen fahren, da sollte alles in Schuss sein.

»Das wird wieder«, sagte ich, »halb so wild.«

»Du hast gut reden«, sagte meine Mutter, »woher willst du das wissen, du verstehst doch nichts von Technik, da bist du ja sogar noch stolz drauf.«

Sie schnäuzte sich grimmig, tupfte die Tränen aus den Augen. Das Tempo stopfte sie zu dem Unkraut in der Tasche dieser kanadischen Wildotterjacke, die sie vorhin auf dem Friedhof nicht entleert hatte, und schaute sich um.

»Ich muss«, sagte sie, »es wird jetzt wirklich dringend. Ich gehe ein Stück in die Büsche, pass du inzwischen auf den Wagen auf, und dreh dich ja nicht um.«

Das klang wie eine Aufforderung, aber ich muss mich nicht umdrehen, um etwas zu sehen, was ich nicht sehen soll. Ich sehe es sowieso, auch wenn ich es gar nicht sehen will. Es ist viel schwieriger, wegzuschauen und nichts zu sehen, als hinzuschauen und doch nichts zu sehen, falls ich mich klar ausgedrückt habe. Da war der Waldboden, da knackten kleine Zweige unter den Schritten, da raschelte Laub. Eine Jacke öffnete sich halb, ein Rock wurde raufgezogen, Schlüpfer kamen zum Vorschein. Aus den Schlüpferbeinen traten Strumpfbänder vor. Der Schlüpfer wurde heruntergestreift, Ränder eines Korseletts kamen zum Vorschein. Man ging in die Hocke. Auf dem Waldboden lag eine dicke Schicht von Buchenblättern. Man wischte sich mit einem Tempo ab, zog den Schlüpfer wieder hoch, den Rock runter. Von den Blättern stieg feiner Dampf auf. Man roch was, das gleich verflogen war. Ich schaffte es einfach nicht, mir das nicht vorzustellen, mir wurde schlecht davon. Meine Mutter kam zurück.

»Wie lange willst du noch das Unkraut mit dir rumschleppen?«, sagte ich.

Wortlos entleerte sie die Taschen der Otterjacke. »Dann fahren wir jetzt zu Jim in die Werkstatt«, sagte sie.

2

Wir hielten mitten auf dem Werkstatthof. Hellström hatte uns einfahren sehen, er kam gerade aus dem Büro. Zwischen seinen Lippen hing die obligatorische Zigarette, Astor ohne Filter, davon dampfte er gut fünfzig Stück am Tag weg. Meine Mutter machte keine Anstalten auszusteigen. Sie sah verheult aus mit ihren rotgeränderten Augen. Hellström öffnete die Tür. Ich hörte etwas wie hallo, Emmy, und der Junior auch dabei, steigt doch erst mal aus. Hellström war einer von diesen Onkeltypen, die mir immer den letzten Nerv töten, und wenn einer mich Junior nennt, hat er bei mir sofort verspielt. Er warf die Zigarette weg und reichte meiner Mutter die Hand.

»Schau dir das bloß mal an, Jim.«

»Was denn, wo denn?«

»Na, da hinten, der Kotflügel hinten links, das sieht man doch auf den ersten Blick.«

Hellström besah sich den Schaden und fing an zu lachen. Ich öffnete die Wagentür und überlegte, ob ich überhaupt aussteigen sollte. Gegen Hellström hatte ich nichts zu bestellen, er war erstens Arnes Vater und zweitens mit meiner Mutter ziemlich gut bekannt, und zwar seit ewigen Zeiten.

»Ich möchte wirklich wissen, was daran komisch sein soll«, sagte sie.

»Wie ist das überhaupt passiert, hast du jemand angefahren? Da sind rote Lackspuren auf dem Kotflügel.«

»Auf dem Friedhofsparkplatz hat mich einer gerammt, und dieser Verbrecher war dann weg, als wir vom Grab zurückkamen. Das ist ein schwerer Fall von Fahrerflucht, wenn du mich fragst, aber man ist ja hilflos.«

»Richtig, heute ist Walters Todestag, der zehnte, oder? Habe beim Frühstück noch daran gedacht, aber dann, hier war den ganzen Tag so viel los, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hätte abends auf jeden Fall angerufen, Emmy.«

Das war eine satte Lüge, das hört wohl jeder, aber meine Mutter hatte ja noch satter gelogen. Sie schnäuzte sich. »Der neunte«, sagte sie, »man kann’s kaum glauben, wie schnell das geht. Aber nun sag mal, Jim, was ist mit dem Kotflügel, lässt sich das richten, was glaubst du?«

»Das ist nichts, das ist nur oberflächlich, eine Bagatelle. Den Kotflügel beulen wir aus, aber die Stoßstange, die müssen wir ersetzen.«

Meine Mutter schluchzte. »Gibt’s denn überhaupt noch Ersatzteile für den Wagen?«

»Du bist gut«, Hellström lachte auf, das klang wie ein Fanfarensignal, »du bist hier bei Mercedes, aber das kann was dauern, Ersatzteile für diese alten Modelle haben wir nicht auf Lager.«

»Wie lange, um Gotteswillen, wie lange, Jim, wie lange?«

»So ein, zwei Wochen, lasse heute noch die Bestellung raus.«

»Vierzehn Tage? Das ist eine Katastrophe, Jim, was mache ich vierzehn Tage ohne Auto?«

»Könnte dir billig einen Leihwagen verschaffen, Emmy.«

Meine Mutter wurde in der Wirbelsäule starr. »Kommt nicht infrage, Jim, vielen Dank, mit einem Leihwagen bin ich nur eine halbe Portion.«

»Was bist du so schwierig, Emmy, das Leben ist leichter, als du denkst.« Hellström winkte einem Lehrling zu, der in der Nähe herumstand. Der Bursche machte, dass er beikam. Das Gesicht war ölverschmiert. Der Junge wirkte durch und durch glücklich und zufrieden, das kam wahrscheinlich von dem fabelhaften silbernen Mercedesstern auf seiner Brusttasche. Trotzdem hätte ich nicht mit ihm tauschen mögen mit dem vielen Öl im Gesicht.

»Hol den Meister, Junge«, sagte Hellström.

Der Lehrbursche lief über den Hof und verschwand in der Werkstatt. Ich fischte in der Tasche meines Dufflecoats nach einer neuen Schokopastille. Der Autohändler Hellström war kein extremes Arschgesicht, von diesen Onkelsprüchen mal abgesehen, und es gab weiß Gott schlimmere Typen in der näheren Umgebung, siehe Groß-M-klein-arschhausen, Prälat Lübbers und jede Menge andere, aber meine Mutter wollte immer, dass ich Onkel zu ihm sage, Onkel Jim, das fand ich so was von madig, das ging mir nicht über die Lippen.

»Nimm’s bloß nicht so tragisch, Emmy«, hörte ich Hellström sagen, »das wird wieder, ist doch nur ein Auto.«

»Das musst du gerade sagen«, schluchzte meine Mutter.

Sie war extrem von den Socken wegen des Wagens, aber vor dem Autohändler Hellström hat sie sich oft so gehen lassen. Hellström galt als Mann des Widerstandes, da zog sich die Familie unheimlich wenig dran hoch, andererseits war er angeblich Ritterkreuzträger, das passte alles vorne und hinten nicht zusammen, aber mir war das egal wie sonst was. Hellström war verwitwet, genau wie meine Mutter. Seine Frau war damals bei Arnes Geburt gestorben, schon deshalb war Arne viel besser dran als ich, er hatte nie Ärger mit einer Mutter wie ich, er hat nur seine Großmutter gehabt, Hellströms sogenannte greise Mutter, und die lebte jetzt im Katzenelnbogener Altersheim, das war auch nicht unbedingt das größte.

»Ich sag dir was, Emmy«, sagte Hellström, »Mercedes bringt in Kürze ein neues Sportcoupé heraus, das wär was für dich, wir können eine Probefahrt machen. Der alte Wagen ist bestimmt schön, aber da kommen bald jede Menge Reparaturen auf dich zu, das solltest du dir wirklich überlegen.«

»Niemals«, sagte meine Mutter, »das blaue Cabriolet gebe ich nicht her, und wenn der ganze Schnee verbrennt, in dem Wagen bin ich alt geworden, da könnt ihr mich drin begraben.«

Hellström lachte. Er hatte diese typische Raucherlache drauf, die nach mehreren Lachstößen in einen Wahnsinnshusten übergeht. Ich fand, er hatte so recht wie selten. Wenn meine Mutter sich einen neuen Wagen kaufte, konnte ich den alten Schlitten übernehmen und solange damit herumfahren, bis er endgültig zusammenbrach. Die Idee hatte ich nicht erst seit heute, immer wieder stellte ich mir das vor. Ich sah mich mit dem Wagen offen durchs Lahntal preschen, neben mir einige der schönsten Frauen aus der Gegend, allen voran die schwarze Elli aus dem Tivoli mit einem wahnsinnig tief ausgeschnittenen Sommerkleid. Sie trug ein rotes Kopftuch, das im Fahrtwind hinter ihr her flatterte, sie lachte und sang, und eine Hand tätschelte meine Beine und wanderte schenkelaufwärts und alles. Das war auf keinen Fall aussichtslos, der Autohändler Hellström musste nur meine Mutter weichkochen, er war der Einzige, der das schaffen konnte, letztes Jahr mit dem Führerschein, da hatte er’s ja auch geschafft. ›Die Jungs brauchen unbedingt den Führerschein‹, hatte er gesagt, ›ohne Führerschein ist man heute kein Mensch mehr, das kann auch beruflich verdammt wichtig sein, stell dir vor, Max wird Arzt, wie soll er dann seine Patienten besuchen?‹ Das war kein unmäßig intelligentes Argument, das mit dem Arzt, der seine Patienten besucht, weil: Erstens war Arzt auf alle Fälle das Letzte, was ich werden wollte, und zweitens, wenn ich trotzdem Arzt würde, dann bestimmt keiner von der Sorte, die mit dem Auto herumfahren müssen, um ihre Patienten zu besuchen, zum Beispiel so eine Niete wie Doktor Gebhardt, der Hausarzt und Bridgepartner meiner Mutter, sondern höchstens Herzklappen- oder Gehirnchirurg, aber dazu war ich viel zu nervös und fickerig. Auf jeden Fall hatte meine Mutter irgendwann klein beigegeben, und ich habe bei der ganzen Sache gemerkt, dass mir Autofahren unheimlich liegt. Ich kam mit acht Stunden bis zur Prüfung problemlos klar, und ich dachte, wenn alle Stricke reißen, kann ich immer noch Taxifahrer werden. Hellströms Husten legte sich. Er steckte sich eine neue Zigarette an.