Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

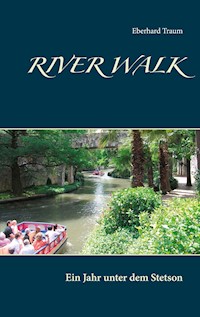

In den Erzählungen aus Texas werden Erlebnisse mit Menschen geschildert, die ihre europäischen Wurzeln pflegen. Manche werden sie nicht einmal finden. Sie wissen nur, dass sie existieren. Dies war der Grund, sich neugierig mit den Menschen, einem Seitentrieb dieser Wurzeln, zu beschäftigen. Man nennt sie liebevoll Rednecks. Ich bin dankbar, dass sie mich stets als einen Menschen behandelten, und mir große Freundschaft entgegen brachten. Wer den eigentlichen Menschen nicht kennen lernt, der Amerika ausmacht, hat nie im Leben erfahren wie es ist, sich neidlos für andere zu freuen, sie zu bewundern und zu akzeptieren. Nicht nur deshalb empfinde ich es als eine große Freude, ein Jahr mit den Rednecks verbracht zu haben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ERINNERUNG AN EINE ZEIT, IN DER NIE DER GEDANKE AUFKAM, EIN FREMDER ZU SEIN ODER SICH SO ZU FÜHLEN.

Als Bettler sind wir nicht gekommen, aus unserem deutschen Vaterland. Wir hatten manches mitgenommen, was hier noch fremd und unbekannt.

Und als man schuf aus dichten Wäldern, aus öder düstrer Wüstenei, den Kranz von reichen Feldern, da waren Deutsche auch dabei.

Verfasser unbekannt

Legendäres ALAMO bei Nacht beleuchtet

Das Jahr 1977

In den Erzählungen aus Texas werden Erlebnisse mit Menschen geschildert, die ihre europäischen Wurzeln pflegen. Manche werden sie nicht einmal finden. Sie wissen nur, dass sie existieren.

Dies war der Grund, sich neugierig mit den Menschen, einem Seitentrieb dieser Wurzeln, zu beschäftigen. Man nennt sie liebevoll „Rednecks“.

Eine Reminiszenz an meine Freunde in Texas, speziell in San Antonio, sowie alle anderen Menschen in den durchreisten Staaten der USA.

Ich bin dankbar, dass sie mich stets als einen Menschen behandelten, und mir große Freundschaft entgegen brachten.

Wer den eigentlichen Menschen nicht kennen lernt, der Amerika ausmacht, hat nie im Leben erfahren wie es ist, sich neidlos für andere zu freuen, sie zu bewundern und zu akzeptieren.

Nicht nur deshalb empfinde ich es als eine große Freude, ein Jahr mit den „Rednecks“ verbracht zu haben.

Widmung

Neben den Personen, denen ich einzelne Kapitel widme, gibt es noch vier Stellen, an die ich besonderen Dank richte:

SHARON S., eine Freundin aus San Antonio – die mir mit ihrer Familie in Problemsituationen immer zur Seite stand, wenn Hilfe gebraucht wurde. Wie ein Fels in der Brandung.

L.K. TRAVIS & ASSOCIATES,das Büropersonal, das mir die Feinheiten der lokalen Architektur vermittelte und sich so um mich bemühte, dass ich mir nie als Fremder vorkam.

BEETHOVEN HOME,der Club, in dem ich nicht nur im Chor mitsingen durfte, sondern auch deutsches Liedgut kennen lernte, von dem ich vorher nie hörte. Dieser Deutsche Club und seine Mitglieder brachten mich nicht nur einmal zum Staunen.

KITY 92– der regionale Radiosender, der mit seinen Reportagen erheiterte und die neuesten Nachrichten übermittelte.

Zum Beispiel: „… es heute Morgen in Downtown schon so heiß war, dass Pete Gonzales Spiegeleier auf seinem Autodach braten konnte!“

Dadurch, und durch die immer wiederkehrenden Werbeblöcke, war es möglich, mein Englisch enorm zu verbessern.

Erlebnisse aus dem Land der Pecan-Nuss, der Bluebonnet und des Mockingbird. Eine Reise zu den Menschen zwischen Padre Island und Big Bend.

Meine Adresse in San Antonio - „Lincoln Apartments“

Kapitel – Übersicht

Über den großen Teich

New York – Dayton mit dem Amtrak

Old Paddocks

Woodlawn Hills

Travis Park

Padre Island

Beethoven Home

Pecan – Popcorn und Rodeo

Hogan’s Heroes

Ein Hauch von Freiheit

Traditionen und Vergnügen

„Alle Katzen raus“

Meine Besucher aus der „Alten Welt“

Pedernales Falls

Flower Parade

Monahan und Big Bend

Lions-Cup at Mc Farlin’s

„Tex - Mex Cocktail“

San Antonio – New York im Greyhound

PROLOG

Manchmal trägt man sich im Leben für lange Zeit mit dem Gedanken, etwas zu unternehmen, was gänzlich aus dem Rahmen fällt. Den Schritt letztlich auch zu tun, ist oft sehr schwer. Oder es sind andere Lebensumstände, die eine Verwirklichung verhindern. „Später mal“, ist der Trost der Unentschlossenen.

Aber es gibt Zufälle im Leben, die eine Entscheidung abnehmen und Unentschlossenheit erst gar nicht zulassen. Da ich ein großer Verfechter der Theorie bin, dass es keine Zufälle gibt, ergab ich mich dem Schicksal und akzeptierte es insgeheim.

Der Wunsch, andere Menschen und deren Kultur einfach persönlich kennen zu lernen, wurde übermächtig. Ein bisschen half dabei auch der Wunsch, einem Indianer oder Cowboy über den Weg zu laufen, mit denen man sich zur Faschingszeit als Junge identifizierte.

Ich hatte umgehend damit begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen.

Und das Gefühl, dass die Menschen hinter dem großen Teich irgendwie mit mir verwandt sein könnten, bestand schon seit der Schulzeit, als ich über die Geschichte der Auswanderer etwas erfuhr.

Also wollte ich meine „Verwandten“ unbedingt auch mal zu Gesicht bekommen.

Als die Sache mit Amerika konkret wurde, besorgte ich mir die neuesten Informationen, um mich schlau zu machen, bevor ich den Sprung über den großen Teich wagte. Ich wollte ein wenig von dem verstehen, was über den Amerikaner und über das Land im Allgemeinen erzählt wird.

Bei vielen Diskussionen fehlten einfach persönliche Vergleiche und Erfahrungen. Und nachplappern ist so einfach.

Eigene Erfahrungen zu sammeln, das war mein drängender Wunsch. Informationen aus der zweiten Reihe ausgesetzt zu sein, machte es sehr schwer, Objektivität zu entwickeln. Ich wollte es also genau wissen und startete das Abenteuer USA. Ich freute mich auf die kommende Zeit unter den Menschen, von denen ich so herzlich wenig wusste. Nichts von ihren Gefühlen, ihren Ängsten, ihren Zielen.

Dass die Vereinigten Staaten von Nordamerika etwa 2% kleiner sind als Europa, hat mich mehr als überrascht. Der Schrecken des Überdimensionalen verlor sich, da ich bereits weite Reisen nach Nordschweden und in den spanischen Süden unternommen hatte.

Die einzelnen US-Bundesstaaten stellte ich mir so vor, wie die verschiedenen Länder Europas. Es gab also einen Reisekontinent, nicht ein Reiseland.

Das touristische Angebot, gleich welcher Art, wird durch die natürlichen Schönheiten und Sehenswürdigkeiten belegt. Manche Staaten sind damit überreich ausgestattet.

Allerdings fehlen die geschichtlichen und kulturellen Entwicklungen. Wenige US-Staaten können auf „Altertümer“ verweisen, und wenn, handelt es sich um solche aus Europa, in Museen ausgestellt. Daneben ist auch die indianische Kultur zu nennen.

Dafür wird das moderne, „spezifisch Amerikanische“, in den Vordergrund gerückt, um so das fehlende Alte wett zu machen.

Natürlich sagt es noch wenig über die Menschen aus. Aber genau das war ja mein Anliegen, Erfahrungen in dieser Richtung zu sammeln. Losgelöst von Politik und Wirtschaft.

Ich freute mich auf eine wunderbare Zeit, die ich in der „Neuen Welt“ verbringen durfte. Spannung erfüllte mich, als ich endlich den Flieger bestieg, der mich über den großen Teich bringen sollte.

Der typische Amerikaner?

Gibt es ihn überhaupt? Hat er eine eindeutige Identifikation? Tun wir nicht vielen Unrecht, wenn wir alle und jeden mit dem Attribut „Typisch Ami“ versehen?

Da werden zum Beispiel die Menschen in Florida mit denen aus Idaho in einen Topf geworfen und haben vielleicht so wenig oder so viel gemeinsam, wie die Portugiesen mit den Dänen.

Die Staaten haben zwar eine Amtssprache und eine gemeinsame Währung, aber viele unterschiedliche Religionen und Kulturen.

Allen gemeinsam ist die Mentalität. Ihr Herz schlägt für die Gemeinschaft in Freiheit, die sie sich in über 200 Jahren erkämpft haben.

Das ist legitim, beweist den Zusammenhalt und zeigt das Bewusstsein, sich als Teil der Nation zu fühlen, für die es sich einzusetzen lohnt.

Für das Ideal der Freiheit, die erhalten werden muss und für die man sich gegen jeden zur Wehr zu setzen gewillt ist, der diese Errungenschaft nicht gönnt oder zerstören will. Da lohnt es zu kämpfen. Und der Kampf zwischen „Schwarz und Weiß“ scheint, zumindest in den Augen der meisten Amerikaner, überwunden. Im Inneren gibt es zweifellos auch Dinge, die sich nicht als das Gelbe vom Ei bezeichnen lassen.

Schlussendlich ist jedoch die Freiheit jedes Einzelnen das Ziel.

Deshalb ist es im Land der „unbegrenzten“ Möglichkeiten Brauch, dem Schwächeren zu helfen. Gerade dann, wenn es um Recht und Freiheit geht.

Auch wenn einige das vielleicht anders sehen, ist dieses Verhalten sehr ausgeprägt.

Insofern haben die „Amerikaner“ eine nicht leichte Aufgabe, da sie sich in irgendeiner Weise mit denen in der Welt verbunden fühlen, die ihre Hilfe brauchen.

Und wenn es auch nur das Gefühl für Traditionen ist, deren Verbindung in der Vergangenheit ihre Wurzeln hat.

Die Ahnung, dass es Menschen gibt, die vielleicht in ihrem Stammbaum einen Platz haben, lässt manchen Amerikaner nicht ruhen.

So trieb es vielen Soldaten, die im ersten oder zweiten Weltkrieg nach Deutschland kamen und sich aufmachten, den Platz ihrer Wurzeln zu finden, nicht selten Tränen in die Augen, als sie eine mögliche Stelle entdeckten und zerstört vorfanden. Dass sie daran beteiligt waren, machte die Sache nicht einfacher.

Vieles habe ich während meiner Zeit in Texas kennen gelernt, was diese These belegt. So machte ich mir Gedanken darüber, wie eigentlich der typische Amerikaner aussehen mag.

Der Trapper von damals lässt sich schlecht mit dem Yuppy heutiger Tage vergleichen.

Typisch ist da gar nichts, nur die Einstellung, alles und immer irgendwie zu schaffen, ob allein oder gemeinsam. Das ist die Verbindung, die alle als typisch auszeichnet.

„Let’s find out, how we can make it“, war eine Formel, die faszinierte.

In meiner Heimat postierten sich in solchen Fällen die Bedenkenträger mit den Worten: „Das wird doch nichts!“

Irgendwie fühlte und fühle ich mich der Gruppe der Amerikaner zugehörig, die einfach die Ärmel hochkrempeln und handeln, statt zu diskutieren. Dass dies bei uns so wenig ausgeprägt ist, ärgert mich gewaltig.

Wir sind Meister darin geworden, alles tot zu quatschen und Ideen zu verhindern.

Dabei verbindet man mit den Deutschen doch Attribute wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Können.

Und wie lange brauchen wir in Europa, ebenfalls einen gemeinsamen Nenner zu finden, ohne die Wurzeln einerseits vergessen zu müssen und uns andererseits gegenseitig zu akzeptieren?

Ich möchte allen Menschen, die ich in den USA getroffen habe, und mit denen ich Zeit verbringen durfte, großen Respekt entgegenbringen.

Ich möchte meine gesamte Reise etwas chronologisch gestalten. Also beginne ich auch damit, den Tag zu schildern, an dem ich mich auf den Weg in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten begab.

Es war an einem 16. November. Wie von einem solchen Datum nicht anders zu erwarten, standen der Regenschirm, die Regenjacke und die Gummistiefel in griffbereiter Nähe.

Der erste Glühwein wärmte meine Hände, und ich stand so nah wie möglich an der Heizung. Draußen am Küchenfenster hatten die Regentropfen ihre Olympiade, in der Disziplin 95 cm Fenster-abwärts-rutschen, gestartet. Ganz oben begann ein kleiner Tropfen seinen Weg nach unten.

Er umlief Hindernisse, traf auf einen wartenden Tropfen und zog ihn mit. Bis schließlich mehrere zusammen waren, immer schneller wurden und alles mit sich rissen.

Ich ertappte mich dabei, dass ich insgeheim Wetten abschloss, ob die Mannschaft links, der Einzelne rechts oder der in der Mitte das Rennen macht. Aber ein Spätstarter, ganz außen, verdarb mir die Wette. Mein Glühwein war darüber ganz kalt geworden. Plötzlich klingelte das Telefon.

***

„Eberhard…, hör mal. Ich habe etwas ganz Verrücktes für dich.

Und da du gerade Zeit hast und dich erst im Frühjahr neuen Aufgaben stellst …“

„Gerd, was hast du? Mach es nicht so spannend.“

„Ich hätte gern, dass du für ein paar Monate, so zwei oder drei, nach San Antonio in Texas gehst und für uns an einem Projekt arbeitest.

ÜBER DEN GROSSEN TEICH

... zur kleinen Prinzessin

Dem eigentlichen Initiator meiner Reise, Dirk G., ist die folgende Story gewidmet. Er selbst vollzog später meine Reise in etwas abgeänderter Form und mit einem anderen Hintergrund.

Aber er kam ebenfalls mit ähnlichen Eindrücken, und vielen neuen Freundschaften im Gepäck, zurück nach Deutschland.

Von Gerd war ich solche Hau-Ruck-Aktionen gewohnt. Ich wunderte mich überhaupt nicht darüber.

„Du hast also wieder Arbeit angenommen und weißt nicht, wie du sie bewältigen sollst. Außerdem spricht keiner von euch, so wie ich auch, ein Wort Englisch. Jedenfalls nicht genug, um ein Projekt anzugehen“, sagte ich.

„Komm, ich habe jemandem einen Gefallen tun müssen. Außerdem sprechen die Auftraggeber Deutsch – jedenfalls ganz gut!“

„Wann soll das denn stattfinden?“

Ich war schon wieder dabei, mich breitschlagen zu lassen.

„Du musst am 8. Dezember in San Antonio sein. Dein Flug nach New York geht am 1. Dezember um 13 Uhr ab Brüssel.“

„Was, schon? Und wieso ab Brüssel?“

„Es war kein anderer Flug mehr zu bekommen. Ich bring dich mit dem Auto hin. Ich bin begeistert, dass du zusagst. Ich kläre alles andere direkt mit den Auftraggebern!“

„Ja, aber, … Geeeerd!“

Ein Appartement stünde für mich auch schon bereit, fügte er noch schnell hinzu. Das war genau seine Art. Er hatte den Hörer schon wieder aufgelegt. Meinen Glühwein musste ich in den Topf zurück schütten und neu erwärmen. Da sitzt der beste Freund der Welt in seinem verträumten Weilmünster, eingebettet zwischen Taunushügeln, und macht das, was er mit mir seit den Sandkastentagen machte.

Er verspricht anderen, etwas Schönes zu bauen und sucht dann jemanden, der es für ihn ausführt. Und meistens hatte er Glück damit. „Eberhard, mach’ doch mal!“

So war es auch diesmal. Ich habe mich seinen Ideen nie verweigern können, schon im Sandkasten nicht. Zugegeben, meist war es interessant und auch spannend, Langeweile kam nie auf. Eigentlich machte ich im eigenen Interesse bereitwillig mit.

Ich hatte mich sofort mit Texas beschäftigt. Die Überlegung, für die kommende Winterzeit mit besserem Wetter konfrontiert zu werden, überzeugte mich. Ich konnte also mal wieder nicht nein sagen.

Auf der Fahrt nach Brüssel stellte sich dann noch heraus, dass die Leute in San Antonio doch kein Deutsch können. Gerd schrieb mir noch einen kleinen Handzettel mit wichtigen Dingen.

Eine Randnotiz gab die Erklärung: ... der eine, der konnte, hatte das Büro verlassen. Der, der kommen sollte, ist schwer erkrankt. Na prima! Soviel zu den Deutschkenntnissen der Kollegen in Texas.

Der Flug war ruhig und interessant, war ich doch noch nie über Grönland und die kanadische Winterlandschaft geflogen. Es erinnerte mich alles ein bisschen an meinen Marmorboden im Flur meiner Wohnung.

Als ich in New York aus der Maschine kletterte, glaubte ich, dass das alles ein großes Missverständnis wäre und ich in wenigen Minuten den Rückflug anzutreten hätte.

Dass in den USA alles viel größer sein würde, als bei uns im beschaulichen Hessenland, war mir klar; aber was ich jetzt vor Augen hatte, sprengte trotzdem meine Vorstellungen.

Ich freute mich über die Temperaturanzeige, die über mir an einer Wand hing. Sie zeigte stattliche plus 20°. Leider war es nicht warm, sondern kalt und nicht Celsius, sondern Fahrenheit. Es war umgerechnet minus 8°, wenn ich es in Celsius ausdrücke.

Mir war nicht einmal aufgefallen, dass die Leute, die von draußen in die Halle kamen, dicke Jacken und Mäntel trugen. Ich war auf Sonne und Wärme eingestellt, und nun das.

Ich musste mich erst einmal beruhigen und stellte fest, dass mein mitgeführter Reiseführer es deutlich zeigte, und jetzt noch eine gewaltige Entfernung, andere Breitengrade und Zeitzonen vor mir lagen. Alles viel weiter südlich. Toll.

Mir wurde auch gleich etwas wärmer.

Gespannt verließ ich die Flughalle des John F. Kennedy Airports, denn das nächste Taxi sollte mich in die Stadt bringen. Ich kramte nach der Privatadresse in der 88. Strasse, wo ich für ein paar Tage unterkommen konnte, um „Big Apple“, wie New York genannt wird, etwas kennen zu lernen.

Aber sollte ich das wirklich bei den Temperaturen? Wenn ich mich aber erst einmal umgezogen habe, würde das schon gehen, war ich überzeugt.

Als ich die ersten Strassen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten durchstreifte, hatte ich plötzlich das Gefühl, Zuhause zu sein.

Eigenartig, es hatte mit dem Geruch zu tun, der mich allerorts umgab. Plötzlich fiel mir dann auch ein, was es war. Backwaren und Gebratenes, kleine Kuchen, Kekse und vieles mehr.

Sofort kam die Erinnerung an Oberursel, einer Kleinstadt im Taunus, in der ich nicht weit der US-Kaserne „Camp King“ aufwuchs.

Dort wurde Jahr für Jahr ein Tag der offenen Tür veranstaltet.

Es war für die Jungs aus meiner Klasse und für mich in den ersten Jahren immer ein Erlebnis, wenn man alles ansehen und auch anfassen konnte, außerdem überall freundliche und hilfsbereite Soldaten alles erklärten und uns zu Testfahrten mitnahmen. Das wollten alle, es war das Größte.

Dann die großen Zelte, in denen es immer etwas zu essen gab – und … Coca Cola!

Dort umgab einen also der Geruch, der mir jetzt das Gefühl vermittelte, Zuhause zu sein. Toll, so weit entfernt und doch so vertraut nah.

Eigentümlich, zu spüren, dass zwischen Heimat und Fremde ein so geringer Unterschied bestand. Außer der Sprache, die sich als Barriere aufbaute. Und diese wollte ich so rasch wie möglich überwinden. Um verstanden zu werden, musste ich erst einmal selbst verstehen. Es kann doch nur ein kleiner Sprung sein, war meine feste Überzeugung.

Nun stand ich also in New York, mit dem bekannten Geruch in der Nase, der um die Blocks strich und mir gewaltigen Hunger machte.

Ich sah das Wort „Steak“ groß und breit auf ein Schaufenster gemalt. Es war nicht so viel los in dem Laden, aber ich wollte ja auch nur eine Kleinigkeit essen.

Zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass ich nur auf Bilder zeigen brauchte, um etwas zu bestellen.

Für Leute mit fehlenden Sprachkenntnissen sehr hilfreich. Ich wusste also, was auf mich zukam. Schnell entschied ich mich für ein Steak mit Folienkartoffel. Hoffentlich ist das Fleisch gut durch, denn ich mochte es nicht blutig. Ein Gräuel für mich und das Gefühl, wie ein Vampir ins Fleisch zu beißen.

Die wenigen Gäste im Restaurant behielten ihre Garderobe an, da es auch drin nicht besonders warm war. Außerdem dauerte es nicht sehr lange, bis das Essen serviert wurde. Da lohnte sich das Ablegen der Kleidung kaum. Es störte auch niemanden, wenn jemand im Mantel vor seinem Teller saß.

Und bequem war es allemal, denn die Sitzbank war gut gepolstert, wie auch die Rückenlehne.

Auf allen Tischen standen riesige Flaschen Ketchup mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mein erstes Essen wurde zu einem einschneidenden Erlebnis, und einer wichtigen Erfahrung.

Mein Steak stand unversehens auf dem Tisch – auch ein Glas Wasser, das ich überhaupt nicht bestellt hatte und in dem ich vergeblich nach Kohlensäurebläschen suchte. Da aber mein bestelltes Bier ebenfalls kam, ließ ich das Wasser stehen.

Ich wusste, dass man das Fleisch in Amerika mit reichlich Ketchup garniert, also wollte ich das auch tun. Nicht, weil man das so machte, sondern ich mag Ketchup. Ich nahm die Flasche in die Hand und schüttelte, im Stile eines Barmixers – allerdings mit sichtbarem Misserfolg.

Der Deckel der Flasche, in reichlich Ketchup gehüllt, flog geradewegs an meinem Kopf vorbei. Als ich mich umdrehte, erschrak ich. Die rote Masse landete direkt auf dem Mantel einer älteren Dame, die hinter mir saß. Sie sah aus, als hätte sie die Masern. Ich musste einen ziemlich roten Kopf gehabt haben.

Ein bisschen Wut, wegen meiner Ferkelei, glaubte ich auch zu erkennen. Sie war mit ihrem Essen gerade fertig.

Ich brachte eine Entschuldigung nur in Deutsch heraus, und das ziemlich holprig. Ich war noch nicht ganz fertig, da hatte der Ober bereits begonnen, die Umgebung von roten Flecken, in den unterschiedlichsten Durchmessern, zu säubern. Wortlos und ohne eine Gefühlsregung. Er trug eine Mütze, sogar im Lokal. Wahrscheinlich passierte so etwas mit Touristen öfters und er hatte Angst, weil …, wer hat schon gern Ketchup im Haar! Die alte Dame tupfte vorsichtig über ihr Gesicht.

Es ging alles so rasch. Ich hatte die Flasche noch immer in der Hand, und mit den Augen war ich auf der Suche nach dem Deckel.

Die Dame zog ihren Mantel aus, legte ihn über den Arm, stellte ihre zwei prallgefüllten Plastiktaschen neben mich auf die Sitzbank und gab mir zu verstehen, dass ich mein Steak essen solle.

Dann war sie aus dem Lokal verschwunden.

Ich hatte solch einen Kloß im Hals, dass ich gar nicht hätte essen können.

Auch mit dem Gleitmittel Ketchup nicht. Der Hals war einfach zu. Ich wusste überhaupt nicht, woran ich war.

Volle Tüten neben mir und die Besitzerin weg. Ich rechnete noch mit einem fürchterlichen Donnerwetter, aber nun war die Stille um mich herum viel bedrückender.

Der Angestellte, der gerade noch den Tisch und die Umgebung säuberte, verdrehte ständig die Augen hinter seiner Theke und schüttelte den Kopf.

Mir gingen so blödsinnige Dinge durch den Kopf wie, dass sie mich wegen Sachbeschädigung des Landes verweisen, einsperren wegen groben Unfugs oder Verletzung einer US-Bürgerin. Mir war hundeelend.

Es würgte mich bei dem Gedanken an Essen. Ich hob mein Glas Bier an und führte es zum Mund, da legte sich eine Hand auf meine Schulter.

Ich erschrak wieder und verschüttete etwas Bier auf meine Hose. Mein Gott, schoss es mir durch den Kopf, mein US-Aufenthalt fängt ja gut an.

Inzwischen weiß ich, dass sich solch ein Missgeschick „Murphys Law“ nennt – wenn etwas schief geht, dann richtig – und immer alles auf einmal, so lautet die Regel.

Die Hand auf meiner Schulter gehörte der alten Dame, die erst vor wenigen Minuten mit ihrem Mantel verschwunden war. Nun stand sie ohne Mantel da und setzte sich zu mir an den Tisch.

Mit Händen und Füßen unterhielten wir uns.

Ich konnte ohne eine Blockade im Hals mein Steak zu Ende essen, auch wenn es etwas kalt geworden war.

Danach lud sie mich zu einem Kaffee ein. Ich hätte ja gerne erfahren, was sie mit ihrem Mantel gemacht hatte oder ob sie mir böse wäre, aber die Sprachkenntnisse …

Dass sie auf mich böse war, das konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, so wie sie sich verhielt. Sie war richtig fröhlich und konfrontierte mich mit Bildern ihrer Familie. Ich erfuhr, dass sie bereits glückliche Oma von drei Enkelkindern war. Der Stolz in ihren Augen ließ mich alle Peinlichkeiten vergessen. Aus ihr sprudelte es nur so heraus.

Freudestrahlend verkündete sie, dass sie selbst eine Oma in Deutschland hatte, mit Namen Anita Gabler.