Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molden Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

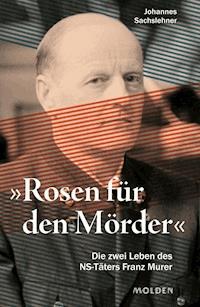

Er ist zum charakterlich hochstehenden „Führer“ auserkoren und wird doch nur zum skrupellosen Handlanger des Judenmordes: Der steirische Bauernsohn Franz Murer, ausgebildet auf der NS-Ordensburg Krössinsee, errichtet im Ghetto von Wilna eine wahre Herrschaft des Schreckens. Seine Brutalität und sein Sadismus sind gefürchtet, Frauen und Kinder bevorzugte Opfer. Der Mann, der Tausende Juden ungerührt in den Tod schickt, will nach dem Krieg von diesen Verbrechen nichts mehr wissen, der Staatsvertrag rettet ihn vor25 Jahren Zwangsarbeit, zu der ihn ein Militärgericht in Wilna verurteilt. Sein Prozess vor dem Landgericht Graz wird 1963 zum Skandal … • „Ordensjunker“ auf der NS-Ordensburg Krössinsee • „Engel des Todes“: Terrorherrschaft im Ghetto Wilna • Simon Wiesenthal macht eine Entdeckung • Vor dem Militärtribunal in Wilna • Der Skandalprozess von 1963

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Ich habe nie einen Juden erschossen!“ Franz Murer vor Gericht in Graz 1963.

Johannes

Sachslehner

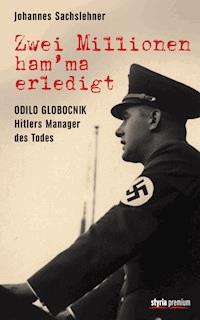

»Rosen für den Mörder«

Die zwei Leben

des NS-Täters Franz Murer

Inhalt

Haligai!

Ein Kind von Bauern

Es wächst der Hass auf die Juden

Ein „ganzer Kerl“: der Ordensjunker

„Politische Soldaten“: Krössinsee

Zwischenspiel: eine Hochzeit und ein Wilderer-Drama

Auftakt in Wilna

Ein Mädchen erlebt Franz Murer: Mascha Rolnikaite

Berauben, erpressen, vernichten

Die Große Provokation

Der Ort des Todes: Ponary

Drangsal Ghetto

„Ameisenhaufen“ Ghetto

Malinenwahnsinn

„Das Arbeitsamt ist Scheiße!“

Verlassen von den Menschen und von Gott

Der Fall Schmigel

Das Gold des Victor Chelem

Die Aktion der gelben Scheine

Das Töten geht weiter

Die Aktion der rosa Scheine

Der jüdische Widerstand formiert sich

Der Jude ist unser Feind

Für Juden habe ich keine Kartoffeln!

Todesstrafe für den Schmuggel von Lebensmitteln

Der Putsch im Ghetto – die Auflösung des Judenrats

Der mem is in mokem!

Der Fall Kagan

Zehn Tage Judenhass

Der Tod der Sängerin Ljuba Lewicka

Der Mörder mit der Brille: Martin Weiss

„Iß und trink, denn morgen werden wir sterben!“

Der Tag des Jüngsten Gerichts: die Wilna-Kaunas-Aktion

Kriegsoffizier und Fronteinsatz

Demobilisierung

Die Entdeckung

Vor dem Militärtribunal in Wilna

Die Rückkehr 1955

Der Skandalprozess

Ein mysteriöser Zeuge

Der Wahrspruch ist ein Freispruch

Explosivstoff Murer

Literatur- und Quellenverzeichnis

Kein Mörder, nur „Verwalter“: Franz Murer 1948 in Wilna.

Murer war sehr aktiv.

Er brauchte Blut. Er musste Menschen morden.

Das war ihm eine Art Bedürfnis.

Ein Unmensch.

Augenzeugin Mascha Rolnikaite (1927–2016) in einem Interview 2013

Jidn, sogt, wer schtejt bajm tojer?

Jidn, sogt, woss tut men hajnt?

Mir ducht sich, as ess schtejt do Murer,

Undser besster guter frajnt.

Aus: Rikle Gleser, „Du geto majn“, einem „Schmugglerlied“ der Juden von Wilna

Nicht die Erinnerung, sondern das Vergessen ist und bleibt die

wahre Gefahr.

Primo Levi

Jede andere Darstellung ist eine Geschichtslüge.

Franz Murer, Autobiografische Skizze

Die zweite Heimat Franz Murers: Gaishorn am See im steirischen Paltental.

Haligai!

Jakob Gens, der Chef der jüdischen Polizei und so etwas wie der verlängerte Arm der deutschen Besatzer im Ghetto von Wilna, hat seine eigene Theorie: Murer müsse drogenabhängig sein – nur so sei zu erklären, dass man an manchen Tagen mit ihm wie mit einem normalen Menschen sprechen könne, an anderen Tagen aber er sich wiederum wie ein Berserker aufführe. Ansonsten sei es unmöglich, dass sich ein und dieselbe Person einmal so benehme und einmal so. Niemand verhalte sich so wie Murer, niemand. Seine Bestialität, so erklärt Gens seiner Tochter Ada, sei einzigartig und eines Tages werde er dafür bezahlen müssen.

Jakob Gens, der Murers Taten und Untaten kennt wie kein anderer, wird am 14. September 1943 von der Gestapo erschossen und seine Vorhersage erfüllt sich nur zum Teil: Murer „bezahlt“ zwar mit sechs Jahren Zwangsarbeit im sowjetischen Gulag, ein österreichisches Gericht in Graz scheitert jedoch spektakulär. Es scheitert am „zweiten Gesicht“ dieses Mannes, der nun den biederen Bauern und fürsorglichen Kammerobmann mimt, der jede Schuld von sich weist und nie einen Menschen misshandelt oder gar getötet haben will. Die Geschworenen glauben ihm, dem Täter, und nicht den aus aller Welt angereisten Opfern. Es passiert das Unglaubliche: Freispruch. Einst der Schrecken von Tausenden, verlässt er den Gerichtssaal im Triumph, in den Blumenläden der Umgebung sind die Rosen ausverkauft. Manche Medien klatschen Beifall und verstärken den Skandal, die Weltöffentlichkeit ist schockiert. Weitere Versuche, den Prozess noch einmal aufzurollen, scheitern.

„Jede andere Darstellung ist eine Geschichtslüge“ – mit diesem letzten Satz seiner autobiografischen Skizze, geschrieben wenige Jahre vor seinem Tod, verwahrte sich Franz Murer entschieden gegen jeden weiteren Versuch, seine Geschichte noch einmal zu erzählen – als „Zeitzeuge“ hätte er in seiner kurzen Schilderung bereits alles Wesentliche niedergeschrieben, „in erster Linie für meine Nachkommen, damit sie die Wahrheit über meine Tätigkeit erfahren“. Doch die Wahrheit, von der Franz Murer spricht, ist die Wahrheit, die er sich im Alter zurechtgezimmert hat. Eine fragwürdige Wahrheit, die auf konsequenter Verdrängung und Leugnung beruht, die der misstrauischen Nachprüfung nicht standhält, die beschönigt und zurechtbiegt. Eine zynische Wahrheit, die vor allem die Stimmen der Opfer nicht mehr hören, ja keinen Gedanken an sie verschwenden will und die jede selbstkritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln von vornherein unmöglich macht.

Das Paradoxe: Der Altbauer auf seinem Hof in Gaishorn am See – seit 1987 sind er und seine Frau im Ausgedinge – versteht offenbar selbst seine eigene Vergangenheit nicht mehr. Man hat den Eindruck, dass ihm die Wirklichkeit des Wilnaer Ghettos bereits entschwunden ist, er kann sie emotional nicht mehr nachvollziehen. Nicht mehr gegenwärtig sind die mörderische Kälte, der Hass und die Unbarmherzigkeit, die von seiner Person auf die jüdischen Opfer ausstrahlten. Ja, er weiß nicht mehr, warum er die ihm vorgeworfenen Verbrechen eigentlich begangen haben soll. Schmerzhaft gegenwärtig ist jedoch, was ihm, dem Täter, angetan worden ist: Da ist die nicht enden wollende „Hetze“ des Simon Wiesenthal und „gewisser Kreise“, die mit „aller Gewalt“ wollen, dass er schuldig gesprochen wird, da sind, wie er behauptet, „Verleumdungen“ und „unhaltbare“ Anschuldigungen. Ja, man hat es ihm tatsächlich leichtgemacht, sich zu verteidigen, denn er war nicht SS-Standartenführer und auch kein Mitglied der Gestapo, er war nicht Mitglied eines Einsatzkommandos und auch nicht Kommandant eines Lagers. Seine verhängnisvolle Rolle als Täter im Holocaust erschließt sich erst nach genauer Auseinandersetzung mit den Quellen. Das Beispiel Franz Murer illustriert die „Arbeitsteiligkeit“ der NS-Mordmaschinerie, das raffinierte Zusammenspiel von Zivilverwaltung, Gestapo und SD. Man musste nicht bei der SS sein, um beim Judenmord mitwirken zu können. Jene, die ihn mit organisieren helfen, rechtfertigen sich wie später Murer damit, dass doch alles „strengster Geheimhaltung“ unterstanden habe und man von nichts gewusst hätte. Ein beliebter Reflex der NS-Täter: Die Schuldigen sind immer die anderen.

Franz Murer schreibt in seiner autobiografischen Skizze den seltsamen Satz: „Ob es (= die Vernichtung der Juden, J. S.) richtig war, habe ich erst später bezweifelt, weil ja zu diesem Zwecke eigene Einsatzkommandos hinter der Front nachrückend, mit Hilfe von einheimischen litauischen Kräften, dies zur Aufgabe hatten“ – eine gequälte Formulierung, in der sich sein Dilemma im Umgang mit der Vergangenheit spiegelt. Es bleibt unausgesprochen, ist aber spürbar: der Wunsch, dem Bewusstsein der Schuld zu entkommen, der Erinnerung ein für alle Mal zu entfliehen.

Anno 2007 erscheint das Heimatbuch Gaishorn am See, Bürgermeister Karl Pusterhofer persönlich zeichnet als Herausgeber, die „inhaltliche Bearbeitung“ hat Stadtamtsdirektor i. R. Karl Weiß übernommen. Man sieht es dem Buch an: Da wurden keine Kosten und kein Aufwand gescheut, um der aufstrebenden Marktgemeinde im schönen Paltental ein gewichtiges publizistisches Denkmal zu setzen. Der heimatkundlich interessierte Leser findet denn auch in diesem dickleibigen Werk alles über die frühesten schriftlichen Nennungen des Ortes, über den schrecklichen Einfall der Türken 1480 und die grausame Pest 1679, über Grundherrschaften und Untertanen und das wunderbare spätgotische Gewölbe der zweischiffigen Pfarrkirche. Neueste Entwicklungen werden nicht ausgespart: So erfährt man im opulent bebilderten Kapitel „Die Faschingsgilde der Gaishörner“, dass sich der Gaishorner Fasching mit „spektakulären und qualitativ hochwertigen Events“ erfolgreich den „Erwartungen unserer Zeit“ stellt, der eigens kreierte Faschingsruß „Haligai!“, eine Abkürzung von „Hallo Liebe Gaishorner“, mittlerweile während des ganzen Jahres im Ort zu hören ist und die „Narrenabende“ bereits zu den absoluten Höhepunkten des kulturellen Lebens in Gaishorn am See zählen.

Was die Zeit von 1939 bis 1945 betrifft, so beschränkt man sich in dem 396-Seiten-Buch auf kompakte Information: auf genau einen Satz, der uns immerhin verrät, dass der Ort 51 Gefallene und 13 Vermisste zu beklagen hatte. 1952 hat man für die toten Soldaten ein Kriegerdenkmal errichtet, der Kameradschaftsbund des Ortes pflegt ihr Andenken. Ansonsten herrscht Schweigen. Schweigen über die politische Entwicklung vor und nach dem „Anschluss“, über die „Illegalen“ und ihre Karrieren, über die Begeisterung für den „Führer“. Und es fehlt ein Name, ein Name, für den die Gaishorner Bauern einst in gemeinsamer Empörung auf die Straße gegangen sind: Franz Murer. Den Namen Franz Murer sucht man im Heimatbuch Gaishorn am See vergeblich. Die Marktgemeinde hat sich, so scheint es, zur damnatio memoriae ihres verstorbenen Mitbürgers entschlossen – einfach so zu tun, als ob es diesen Mann nie gegeben hätte, der einst auch den Ort in die Schlagzeilen der österreichischen und internationalen Medien brachte. Niemand weiß etwas, niemand will darüber sprechen.

Das Schweigen, wir können auch von Verdrängen und Vergessen sprechen, ist nun für einen Ort wie Gaishorn am See nichts Außergewöhnliches, man setzt nur eine liebgewordene Tradition fort: die bevorzugte Form österreichischer „Vergangenheitsbewältigung“ in den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende. Die Verweigerung von Erinnerung hat ja einen willkommenen Nebeneffekt: Man kann damit auch Verantwortung und Schuld weit von sich weisen. Inzwischen hat man vielerorts begonnen umzudenken, hat erkannt, dass es möglich ist, Nutzen aus der schmerzvollen Historie zu ziehen. Die Republik selbst bekennt sich zu dieser Haltung. Nicht so manche Kommunen – die Marktgemeinde Gaishorn am See mag hier exemplarisch für fragwürdige Gedächtniskultur stehen: Reflexartig verweigert man sich der Erinnerung. Ja, es ist lustiger, über den nächsten Narrenabend nachzudenken, Haligai!

Ein Kind von Bauern

Es ist Fasching und die steirische Hauptstadt feiert: In der Grazer Industrie-Halle findet die 2. Nobel-Redoute statt, nur „schönen, anständigen Masken“ ist der Zutritt gestattet, wer unmaskiert kommen will, muss im „Salonanzug“ erscheinen, eine Militärkapelle und das Schrammel-Quartett Reinholz spielen auf, der Eintritt an der Abendkassa kostet zwei Kronen, in den „wunderhübsch ausgestatteten Räumen“ hat erst einige Tage zuvor der glanzvolle Deutsche Jubiläums-Technikerball 1912 stattgefunden, unter den Ehrengästen Statthalter Graf Clary und Aldringen und Landeshauptmann Graf Attems. Im Grazer Orpheum treten die Schwestern Wiesenthal aus Wien mit ihren „Tanzdichtungen“ auf, das Edison-Theater des Herrn Direktor Löffler lockt mit dem „Sensations-Weltschlager“ Die Todesflucht, einem „Nihilisten-Drama in zwei Akten“, und wer möchte, kann sich im landschaftlichen Ritter-Saal im Landhaus einen Lichtbildervortrag über „Die Entwicklung der Luftschiffahrt in Österreich“ anhören, dargeboten von Ingenieur J. Mayer vom Flugtechnischem Verein in der Steiermark. Eine Notiz im Grazer Tagblatt über Ermittlungen gegen den serbischen Offiziers-Geheimbund „Die schwarze Hand“, der bereits zu einer politischen Macht geworden sei, wird kaum beachtet.

Von all dem Trubel ist in den dörflichen Gemeinden der Obersteiermark kaum etwas zu spüren. Es ist die Nacht vom 23. zum 24. Januar 1912. Die Bevölkerung steht noch im Bann eines Erdbebens, das sich am 22. in einem „sekundenlangen heftigen Rollen“ bemerkbar gemacht hat. Am Pötscherhof, dem Haus Nr. 68 im kleinen Ort St. Lorenzen ob Murau, liegt die Bäuerin Maria Murer, geborene Seidl, in den Geburtswehen. Ihr Mann Johann hat aus Murau die geprüfte Hebamme Josephine Fürnschuss kommen lassen, alles ist vorbereitet. Eine halbe Stunde nach Mitternacht ist es dann so weit: Sohn Franz, das mittlerweile schon siebente Kind der Eheleute Murer, erblickt das Licht der Welt. Wie in der Gegend üblich, wird der neugeborene Sohn – nach Petrus (1903) und Albin (1908) ist es der dritte männliche Spross – noch am gleichen Tag, um vier Uhr nachmittags, getauft. Als Taufpatin ist die Bäuerin Genovefa Tschina, die Schwester Maria Murers, anwesend, das Sakrament spendet – wie allen Kindern der Pötscherhoffamilie – St. Georgens langjähriger Pfarrer Konsistorial- und Geistlicher Rat Andreas Prinz (1846–1929). Genovefa ist mit Friedrich Tschina, einem Bauern im nahen Marbach, verheiratet, die beiden Schwestern unterstützen sich gegenseitig in ihren familiären Pflichten – Maria Murer ist ihrerseits Taufpatin von Genovefas 1911 geborener Tochter Paulina. So ist es auch nicht ungewöhnlich, dass die Murer-Kinder Seraphina, Franz und Georg am 24. Juli 1922 gemeinsam mit ihrer Cousine Paulina gefirmt werden. Maria Murer bleibt nur eine kurze Zeit der Erholung – die Arbeit am Hof ruft, auch jetzt im Winter. Und bald ist sie wieder schwanger: Am 24. März 1913 wird Georg Murer, der vierte männliche Nachkomme, geboren. Noch ahnt niemand, dass beide Söhne, Franz und Georg, einmal für wenig erfreuliche Schlagzeilen sorgen werden …

Noch am Tag der Geburt wird Franz von Pfarrer Andreas Prinz getauft. Eintrag im Taufbuch der Pfarre St. Georgen ob Murau, Band 10, S. 160, Diözesanarchiv Graz-Seckau.

Johann und Maria Murer sind erst seit kurzem stolze Besitzer des Pötscherhofes, davor liegen lange Jahre harter Arbeit. Maria, geboren am 4. August 1877, ist die Tochter des Bauern Wenzel Seidl und der Katharina, geborene Gams; der Hof von Franz Murers Großvater mütterlicherseits befindet sich im zu St. Georgen ob Murau gehörenden Dorf Feldern. Wie so viele Bauerntöchter in dieser Zeit muss sich auch Maria Seidl als Dienstmagd verdingen, die einzige Hoffnung auf ein besseres Leben ist es, einen Mann zu finden, der zur Heirat bereit ist. Wohl um die Jahrhundertwende lernt sie den um knapp zwei Jahre jüngeren Johann Murer näher kennen und beginnt mit ihm zusammenzuleben. Immerhin: Der junge Mann, geboren am 7. März 1879, darf sich „Grundbesitzer“ nennen – von seinem Vater Martin Murer, Sägemeister in St. Lorenzen, hat er eine „Keuschen“ übernommen, das Haus Nr. 31 in St. Lorenzen. Der Vater hat sich als „Auszügler“ ins Ausgedinge zurückgezogen, die Mutter Maria, geborene Schaffer, ist bereits früh verstorben.

Ende 1902 wird Maria Seidl erstmals schwanger, für eine Hochzeit scheint es dem „Keuschler“ Johann Murer jedoch offenbar zu früh. So kommt im Juni 1903 Sohn Petrus als „uneheliches“ Kind zur Welt, beim Eintrag ins Taufbuch der Pfarre St. Georgen fehlt vorerst die Nennung des Vaters – der wird am Tag der Hochzeit, dem 7. Mai 1906, nachgetragen: In Gegenwart von zwei Zeugen bekennt sich Johann Murer zur Vaterschaft, die damit ins Taufbuch eingetragen wird. Jetzt erst übersiedelt Maria aus Lutzmannsdorf 11, wo sie bisher offiziell gemeldet war, in die Keusche ihres Mannes. Inzwischen ist ihr zweites Kind, ein Mädchen namens Katharina, wenige Wochen nach der Geburt verstorben, im Jänner 1907 erblickt Tochter Maria das Licht der Welt, nach Sohn Albin folgen die Töchter Katharina (1909) – noch einmal vergeben die Eltern diesen Namen – und Seraphina (1910). Insgesamt wird Maria Murer ihrem Mann 13 Kinder gebären.

Mit der Übernahme des Pötscherhofes, St. Lorenzen Nr 68, gelingt der Familie Murer ein gesellschaftlicher Aufstieg: Johann Murer wandelt sich vom Keuschler zum Bauern, ein feiner Unterschied, den die bäuerliche Gesellschaft der St. Georgener Welt wohl zu schätzen weiß. Ein Aufstieg, der jedoch bald vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges und vom Beginn einer „schweren Zeit“, wie die Festschrift zur 800-Jahr-Feier der Pfarrkirche von St. Georgen ob Murau es formuliert, überschattet wird. Noch fehlt auf den Bergbauernhöfen der elektrische Strom, man ist auf Pferde- und Ochsenfuhrwerke angewiesen, die Motorisierung ein ferner Luxus.

Im September 1918 kommt der 6-jährige Franz in die Volksschule St. Georgen, seine älteren Schwestern Katharina und Seraphina begleiten ihn täglich am Schulweg. Während er mit den Buchstaben des Alphabets kämpft und lesen und schreiben lernt, bricht die Monarchie zusammen und in Wien wird die Republik Deutschösterreich ausgerufen. Die Männer kommen zurück aus dem verlorenen Krieg, gezeichnet vom Erlebnis des Tötens, viele sind selbst zu lebenden Toten geworden, wie dies Joseph Roth in seinen Romanen über den Nachkrieg beschreibt. Unsicherheit und Angst bestimmen den Alltag, bald auch die fortschreitende Inflation, Arbeitslosigkeit und die zunehmende Verschuldung vieler Kleinbauern.

Nach fünf Jahren Volksschule wechselt Franz im Herbst 1923 in die „Steiermärkische Landes-Bürgerschule“ in Judenburg – für einen Bauernbuben ein ungewöhnlicher Schritt, ist doch Judenburg über 50 km von St. Lorenzen entfernt. Das bedeutet, dass der 11-Jährige den Hof der Eltern verlassen und in einem privaten Quartier in Judenburg leben muss. Anton Schreibmaier, Postunterbeamter und Briefträger im Ruhestand, wohnhaft in der Gartengasse 1, sorgt nun als „verantwortlicher Aufseher“ für den Buben. Es sind wohl die guten Schulnoten, die Johann und Maria Murer dazu veranlassen, ihren Sohn „in die Fremde“ zu schicken – bedeutet die Schule für sie doch auch eine finanzielle Belastung: Sie müssen für ihren Sohn sechs Semester lang Schulgeld zahlen und die Kosten für den Quartiergeber begleichen. Hinter dieser Entscheidung steht die Hoffnung, dass es dem „Franzi“, dem gescheiten Buben, gelingen möge, etwas „Besseres“ zu erreichen, wegzukommen aus der ärmlichen Enge des heimatlichen Dorfes. Seine bäuerliche Herkunft wird Franz Murer dennoch nie verleugnen. Noch vor Gericht 1963 wird er dem Untersuchungsrichter stolz sagen: „Ich bin als Kind von Bauern in St. Georgen ob Murau aufgewachsen.“ (Zitiert nach Gerichtsakt Franz Murer, Steiermärkisches Landesarchiv.)

Franz kann die Erwartungen der Eltern auch durchaus erfüllen: Die drei Klassen Bürgerschule absolviert er nach anfänglichen Schwierigkeiten mit ausgezeichneten Noten, auch wenn sein Fleiß durchwegs nur mit „gut“ beurteilt wird. Einzig in der „Deutschen Sprache“ kann er seinen Lehrer nicht überzeugen, ein „Genügend“ verunziert das ansonsten hervorragende Abschlusszeugnis vom Juni 1926. In drei Schuljahren versäumt der Schüler Franz Murer insgesamt nur 4 Unterrichtsstunden, wie es sich gehört mit „Rechtfertigung“, sein „sittliches Verhalten“ wird ohne Ausnahme mit „sehr gut“ gewürdigt. Das Haus Gartengasse 1 liegt in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums von Judenburg und hier, am Hauptplatz, erlebt er zweifellos so manchen Aufmarsch und so manche Demonstration politischer Gruppierungen mit, vor allem des Steirischen Heimatschutzes, dessen Gründer Walter Pfrimer Rechtsanwalt in Judenburg ist, vielleicht auch schon der „Hakenkreuzler“ – nach dem „Anschluss“ wird das NS-Regime dafür sorgen, dass die Jüdische Gemeinde der alten Bürger- und Arbeiterstadt Judenburg zur Gänze vernichtet wird. Franz Murer macht hier erste Bekanntschaft mit Militarisierung und zunehmender Gewalt, rassistische und antisemitische Parolen werden zu vertrauten Alltagsbegleitern des Jugendlichen.

Ein gescheiter Bub: Zeugnis der „Steiermärkischen Landes-Bürgerschule“ in Judenburg für das Schuljahr 1925/1926.

Im Sommer 1926, Franz ist jetzt 14 Jahre alt, gilt es dann eine nächste Entscheidung zu treffen: Da er weiter im bäuerlichen Bereich tätig sein will, wählt man die landwirtschaftliche Fachschule in Neumarkt und damit eine solide berufliche Ausbildung. Einer seiner Lehrer ist hier ein Dipl.-Ing. Otto Pascher, der im Prozess 1963 für ihn aussagen wird – er habe, so Pascher, nach seinem Vater niemanden mehr so schätzen gelernt wie Franz Murer. Die Schule in Neumarkt bietet dem ehrgeizigen Jungen jedoch zu wenig Herausforderung und so schreibt ihn Vater Johann Murer im Herbst 1928 in die traditionsreiche Ackerbauschule Grottenhof bei Graz ein. Zahlreiche bekannte steirische Bauernpolitiker haben das 1867 gegründete Institut absolviert, wer hier zur Schule geht, genießt nicht nur einen bestens qualifizierten Unterricht, sondern knüpft auch hilfreiche Kontakte für die Zukunft, und so wird es auch im Fall von Franz Murer sein. Der 16-Jährige überzeugt seine Lehrer von Beginn an mit ausgezeichneten Leistungen – ob allgemeiner Pflanzenbau, Tierzucht oder Gerätekunde, ob „Verwendbarkeit in der Wirtschaft“, Physik oder Chemie: Franz Murer besteht mit durchwegs „sehr gut“. Einzige Kritik der Lehrer: Die äußere Form lässt etwas zu wünschen übrig, das „Haupt-Prüfungszeugnis“ aus dem Jahre 1930 vermerkt daher für die Fächer „Schönschreiben“ und „Form der schriftlichen Arbeiten“ die einzigen Benotungen mit „gut“.

Es wächst der Hass auf die Juden

Was das Verhältnis der Steirer zu den Juden betrifft, so nimmt das Herzogtum innerhalb der habsburgischen Länder eine besondere Stellung ein: Die steirischen Stände hatten sich bei Kaiser Maximilian I. eine „Judensperre“ erkauft, dieses Niederlassungsverbot wird erst 1861 endgültig aufgehoben – gegen den heftigen Widerstand der steirischen Verwaltungsbehörden, die ihr Land gerne auch weiterhin „judenrein“ sehen würden.

Der Anteil der „Glaubensjuden“ an der steirischen Bevölkerung liegt um 1910 bei 0,25 Prozent: Von 10.000 Steirern sind 27 Juden, nach dem Ersten Weltkrieg nimmt die Zahl der steirischen Juden weiter ab, 1934 leben in Graz 1.700 Menschen mosaischen Glaubens, auf dem Land sind es gerade einmal 495.

Die Ansiedlung und das allmähliche Wachsen einer jüdischen Gemeinde in Graz können zwar nicht verhindert werden, man antwortet aber mit einer massiven Hetze gegen die Juden, die von weiten Teilen der Bevölkerung mitgetragen wird – Antisemitismus ist allgegenwärtig, ja, er gehört in der politischen Szene des Landes fast zum guten Ton. Wer etwas in der „Grünen Mark“ auf sich hält, nimmt Teil an der antisemitischen Rede. Da ist etwa Kaplan Johann Seidl aus Stainz: 1899 veröffentlicht er bei der Styria seine Hetzschrift Der Jude des Neunzehnten Jahrhunderts oder Warum sind wir antisemitisch?, in welcher der gute Kirchenmann alles an antisemitischen Parolen versammelt, was die Zeit ihm so zuträgt, und präsentiert sie in Merksätzen seinen Lesern. Die „Judenpresse“, so behauptet etwa der steirische Kaplan, verhöhne den katholischen Glauben, sie untergrabe die Sittlichkeit und schädige das brave „christliche Volk“, „geschmiert“ sei sie vom „Großkapital“. Gut zwei Jahrzehnte später, 1921, publiziert der Wiener Staatsarchivar Karl Huffnagl (1872–1927), der sich als Autor Karl Paumgartten nennt, im Grazer „Heimatverlag“ Leopold Stocker sein Pamphlet Juda. Kritische Betrachtungen über das Wesen und Wirken des Judentums, der Erfolg beim Publikum ist groß und so verlegt Leopold Stocker 1924 auch Paumgarttens Juden-Fibel, die den Lesern im Untertitel das ABC der viertausendjährigen Judenfrage verheißt. Die stolze Startauflage des perfiden Machwerks: 10.000 Exemplare. Für Karl Huffnagl sind die Juden Angehörige eines „Tiermenschentums“, ja, einer „Köterrasse“, die ihren Instinkten ungehemmt freien Lauf lassen und so alles „Reine“ bedrohen – antisemitische Denkmuster, die von den Nazis nur allzu bereitwillig übernommen werden.

Die antisemitischen Parolen schaffen einen „Identitätsraum“, in dem sich viele gerne einrichten. Sie bieten scheinbare Erklärungen für komplexe Probleme und so schiebt man auch die Schuld an der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauern einfach den Juden in die Schuhe. Franz Murer erlebt als Jugendlicher mit, wie die Verschuldung der Höfe trotz deutlicher Erhöhung der Produktivität – etwa durch den Einsatz von Kunstdünger – weiter steigt. Kredite können nicht mehr zurückgezahlt werden, gleichzeitig wird die Steuerbelastung durch die Erhöhung der Grundsteuer immer drückender, die sozialen Lasten nehmen zwischen 1923 und 1935 um das Fünffache zu. Immer wieder kommt es zu Zwangsversteigerungen – da ist es, so die antisemitische Hetze, der profitgierige „Jude“, der sich am Unglück der Bauern bereichert. Der heranwachsende Franz Murer nimmt aus diesen Jahren einen Leitsatz für sein Leben mit – „Die Juden sind unsere Feinde und an allem schuld!“.

Manche Landwirte weichen in ihrer Not zu privaten Geldgebern aus und leihen sich Geld zu Horrorkonditionen – mit Zinsen bis zu 30 Prozent. „Entschuldungsaktionen“ der Regierung und diverse Lenkungsmaßnahmen wie Schutzzölle und Einfuhrverbote helfen wenig, dazu kommt, dass die Forstwirtschaft im Gefolge der Weltwirtschaftskrise schwere Einbußen erleidet. Zwischen 1928 und 1932 sinkt der Wert der steirischen Holzexporte um 73 Prozent.

Wütende, verzweifelte Bauern greifen nicht selten zur Selbsthilfe, Versteigerungen von Vieh werden boykottiert, indem sich ganze Dörfer und Orte den angesetzten Exekutionen widersetzen. „Nachbar- und Dorfnotgemeinschaften“ werden gebildet, Selbsthilfegruppierungen, die vielfach von den Heimwehren unterstützt werden und in denen die Propaganda der Nationalsozialisten auf fruchtbaren Boden fällt.

Das Schlagwort von der angeblichen „Judenknechtschaft“ ist in bäuerlichen Kreisen allgegenwärtig, auch im „Katholischen Bauernbund für Steiermark“, der bis 1928 vom Priester Josef Zenz und dann von Dr. Josef Wurzinger geleitet wird. Beim groß gefeierten „Jungbauerntag“ in Kirchbach am 22. Mai 1932, der durch eine Rede von Bundeskanzler Dollfuß seine Auszeichnung findet, legt Wurzinger der Bundesregierung drei Bitten vor, die auf den gewohnten Seitenhieb gegen die Juden nicht verzichten, ja sogar ein offenes Vorgehen gegen sie fordern: „1) Schützt den Bauern und seine Arbeit, laßt vom Ausland nichts herein, was wir selber haben, und sorgt, daß für das, was hereinkommt, die Ausländer bei uns kaufen. 2) Habet endlich den Mut, die Arbeitslosenfrage anzupacken, helft durch produktive Arbeitslosenfürsorge den Arbeitswilligen Arbeit zu finden. 3) Habet Mut, Ordnung zu machen, helfet mit, das Volk aus der Judenknechtschaft zu befreien.“ Wie diese Befreiung von der „Judenknechtschaft“ vonstattengehen soll, ist den katholischen Bauernbündlern, die so vehement auf Gott setzen – „Trotz Not und Elend mit Gott voran!“ lautet die Parole am „Jungbauerntag“ –, wohl selbst noch unklar, das wird ihnen jedoch Hitler am Beispiel Deutschland in Kürze vorzeigen. Für viele steirische Bauern werden die Nazis aber nicht nur in Sachen Juden das bessere Programm haben: Im Reich des „Führers“ wird, so haben sie den Eindruck, der Bauer in einem neuen Licht gesehen, vergessen die Zeit, da man sich für sein Bauerntum schämen musste. Jetzt gilt er als „Blutquelle und Ernährer des deutschen Volkes“, als „Mittler der Verbindung zwischen Rasse und Boden“. Mit der Schaffung des vor Zwangsversteigerungen geschützten „Erbhofs“ wird die Verbindung des Bauern mit seinem Grund und Boden mystisch überhöht, er wird zum Helden des „Reichsnährstandes“ und der „Erzeugungsschlacht“. Sätze wie Hitlers „Das Deutsche Reich muß wieder ein Bauernreich werden oder es wird untergehen wie die Reiche der Hohenzollern und Hohenstaufen“ lassen das Misstrauen gegen den „Bauernsohn unserer Heimat“ (Der Bauernbündler, 19. März 1938) schwinden.

„Bauer zu sein, bedeutet heute ein schweres Los.“ Illustration zum Artikel „Bauerntum von heute“ in der „Illustrierten Kronen Zeitung“, 5. März 1936.

Ein „ganzer Kerl“: der Ordensjunker

Ausgestattet mit dem erfreulichen Zeugnis aus Grottenhof, macht sich der 18-jährige Franz Murer im Sommer 1930 auf Arbeitssuche – und hat Glück: Die Fürstlich Schwarzenberg’sche Forstdirektion engagiert ihn „auf Praxis“ für ihren Gestüthof in Laßnitz-Murau. Eineinhalb Jahre lang sammelt er als Knecht im Pferdehof der Adelsfamilie erste Erfahrungen in einem großen landwirtschaftlichen Betrieb, 1932 tritt er dann auf einem Gut in Vasoldsberg bei Graz als „Adjunkt“ seine erste richtige Stelle an. Ein Jahr später bietet sich die nächste Chance: Ein Schulkamerad aus Grottenhof, der als Verwalter auf dem Gut Marienhof bei Nikitsch im Burgenland tätig ist, bietet ihm eine Stelle an: Murer soll als sein Gehilfe die Verwaltung der Ackerbauflächen des Guts übernehmen. Die Herausforderung für den jungen Steirer ist groß: Der Betrieb im Besitz eines ungarischen Grafen umfasst 550 Joch, am Gutshof sind nur Ungarn beschäftigt, dazu kommen kroatisch sprechende Saisonarbeiter aus dem nahen Kroatisch Minihof. Das Gut, dessen Felder die Grenze zu Ungarn bilden, wird als Pachtbetrieb geführt und umfasst auch eine große Spiritusbrennerei, das jährliche Kontingent beträgt ca. 1000 Hektoliter „Feinsprit“. Murer bewältigt die Aufgabe erfolgreich, in seiner autobiografischen Notiz vermerkt er: „Beruflich war diese Zeit für mich sehr schön und ich denke gerne daran zurück.“ Mit den ungarischen und kroatischen Hilfskräften hat er das „beste Einvernehmen“, „politisiert“ wird angeblich nicht, wohl aber verfolgt Murer in den Zeitungen aufmerksam das Zeitgeschehen und wandelt sich allmählich zu einem Sympathisanten der Nationalsozialisten. Fasziniert vom Aufstieg Hitlers, beginnt er den „autoritären“ Staat, wie ihn Engelbert Dollfuß mit Unterstützung der „Starhembergheimwehr“ führt, abzulehnen, die Hinrichtungen nach dem Juliputsch bestärken ihn in der Ablehnung des „Ständestaats“: „Nach Niederschlagung der Putschversuche war ich wirklich das erste Mal entsetzt, als ich las, daß einige Verwundete mit der Tragbahre zum Galgen gebracht wurden und das von einer christlichen Regierung“, erzählt er in seiner autobiografischen Skizze. Zu erwähnen vergisst Murer, dass es wohl vor allem die Nachrichten von zuhause sind, die ihn bewegen: Der Aufstand der Nationalsozialisten in den obersteirischen Gebieten fordert zahlreiche Todesopfer, nirgendwo sonst wird mit derartiger Brutalität agiert. Es ist auch keine Splittergruppe, die hier ihr Glück versucht, sondern eine breit in der Bevölkerung verankerte, gut organisierte und zentral gelenkte Streitmacht. So sieht sich Judenburg am Morgen des 26. Juli 1934 von Hunderten von mit Maschinengewehren bewaffneten SA-Leuten eingekreist, in Leoben kommt es zum blutigen Kampf zwischen den Aufständischen und einem Bataillon des Bundesheers, das sogar Artillerie zum Einsatz bringen muss, um sich gegen die SA-Kämpfer durchzusetzen. Gut möglich, dass unter den Todesopfern auf Seiten der Nazis auch Bekannte aus dem persönlichen Umfeld Murers sind – nach dem „Anschluss“ werden sie als Märtyrer gefeiert werden, nach 1945 fallen sie dem Verdrängen und Vergessen anheim. Der Juli 1934 bleibt in der Erinnerung vieler steirischer Bauernfamilien als blutiger Stachel zurück.

NS-Elite der Zukunft: Junker der Ordensburg Krössinsee marschieren singend zum 48. Geburtstag von Robert Ley auf. Im Hintergrund der Bergfried von Krössinsee, Februar 1938.

Knecht am Gestütshof des Fürsten Schwarzenberg: Eintrag in der „Betriebs-Liste“ des Guts für die Landwirtschaftskasse für Steiermark“ 1930/31.

Für den jungen Adjunkten der gräflichen Gutsverwaltung sind es ökonomische Aspekte, die besonderes Gewicht in der Entscheidung für Hitler gewinnen. Die, wie Murer meint, gegenläufigen wirtschaftlichen Entwicklungen in den beiden Ländern – „immer steigende Verbesserungen“ in Deutschland, „Arbeitslosigkeit und Not“ in Österreich – überzeugen ihn schließlich vollends davon, mit den Nazis die richtige Wahl zu treffen. Er habe sich allerdings, so behauptet er später in seiner autobiografischen Skizze, nie in einer illegalen NS-Organisation betätigt – dazu hätten in der abgeschiedenen Welt des Gutshofes an der ungarischen Grenze die Voraussetzungen gefehlt. Eine glaubhafte Aussage, auf jeden Fall aber ist er Sympathisant der Naziszene.

Es sind traurige Anlässe, die Murer zurück nach St. Lorenzen rufen: 1934 stirbt im Alter von nur 57 Jahren seine Mutter Maria, 1937 Vater Johann, auch er erst 58 jahre alt. Den Pötscherhof übernimmt der jüngere Bruder Georg, Franz hat inzwischen ja einen beruflich erfolgreichen Weg in der Fremde eingeschlagen.

Knapp vor dem „Anschluss“, im Februar 1938, wird Murer als Verwalter für ein Gut in Kleinmutschen engagiert, als Wohnadresse gibt er später Kleinmutschen 63 an. Auf dem Anwesen sieht er sich als wieder „einziger Deutscher“ mit Kroaten und Ungarn konfrontiert, nach eigener Aussage versteht er sich auch hier bestens mit ihnen – vor allem mit den Kroaten, von denen er nun erfährt, dass sich manche von ihnen zum Nationalsozialismus „bekennen“. Sein neuer Chef ist ein österreichischer Bankdirektor aus Warschau, der ihm auch, wie Murer freimütig berichtet, ein sehr gutes Gehalt zahlt, sodass „ich in der Lage gewesen wäre, eine Familie zu gründen“– das bessere Gehalt hat ihn wohl auch dazu bewogen, seine Stelle auf Gut Marienhof aufzugeben.

Mit der Abgeschiedenheit ist es nun vorbei, Murer holt offensichtlich nach, was er auf Gut Marienhof versäumt hat: Er sucht Kontakte in der illegalen burgenländischen Szene, die im März 1938 mit dem „Anschluss“ ihre große Stunde gekommen sieht. Jetzt, in der Euphorie dieser Tage, ist plötzlich für den aufstrebenden „Gutsverwalter“ alles anders, ein alternativer Weg zeichnet sich ab: Ein „deutscher Kreisleiter, welcher in Oberpullendorf seinen Sitz“ hat und hier offenbar seinen ostmärkischen Kollegen – gemeint ist wohl Paul Kiss (1894–1961), Kreisleiter von Oberpullendorf und Mitglied des Burgenländischen Landtags – in die Praxis des NS-Führerstaates einschult, „entdeckt“ angeblich den vom NS-Programm begeisterten jungen Agrarfachmann, der unbedingt auch seinen Teil zur „braunen Revolution“ Hitlers beisteuern will: Von besagtem Kreisleiter erfährt er, dass Männer zur Aufnahme in die NS-Ordensburg Krössinsee gesucht werden, es gelte den „Führernachwuchs“ zu sichern – eine Herausforderung, die ganz nach dem Geschmack Franz Murers ist, und so bewirbt er sich um die Aufnahme, schon zuvor tritt er mit dem Aufnahmedatum 1. Mai 1938 und der Mitgliedsnummer 6171713 in die NSDAP ein. (Bundesarchiv, NSDAP-Gaukartei.) Nachdenklich stimmt allerdings ein im Litauischen Spezialarchiv Wilna (LYA) erhaltenes Dokument, das eine NSDAP-Mitgliedschaft Murers „seit April 1933“ vermerkt, allerdings ebenfalls mit der Nummer 6171713. Handelt es sich hier um einen Irrtum oder hat Murer bewusst eine falsche Angabe gemacht? Später wird er sich damit rühmen, dass er seine Mitgliedsnummer gar nicht gewusst und zu seiner „Überraschung“ erst vom sowjetischen Untersuchungsrichter in Wilna erfahren habe. Die Formulierung in seiner autobiografischen Skizze lässt jedoch vermuten, dass sich Murer gerne einer niedrigeren Mitgliedsnummer gerühmt hätte: „Ich habe mich dann auch um die Parteimitgliedschaft beworben und bekam die Nummer der im Jahre 1938 beigetretenen Mitglieder.“

Die Aufnahmekriterien für die Ordensburg-Kandidaten, die zukünftige Elite der Partei, sind streng. Sie müssen sich zum einen in dem Beruf, den sie gewählt haben, bereits bewährt haben. Ein schriftlicher Test, dem sie sich unterziehen müssen, soll dann überprüfen, ob sie den Anforderungen auch geistig gewachsen sind, eine der Fragen bezieht sich auf die Erwartungen, die der Bewerber an die Ausbildung auf einer Ordensburg hätte. Murer, der in seiner Euphorie mit seinem Ziel erst gar nicht hinter dem Berg halten will, erklärt den Prüfern, wie er in seiner autobiografischen Notiz erzählt, dass er „Bauernführer“ werden wolle. „Politische Fragen“, so merkt er an, seien in diesem Test jedoch keine gestellt worden.

Robert Ley, selbst nicht unbedingt eine sportliche Erscheinung, fordert weiters von den Kandidaten absolute Gesundheit und so wird Murer in der Klinik für Innere Krankheiten am Allgemeinen Krankenhaus in Wien auf Herz und Nieren untersucht. Geleitet wird die Klinik von einem Mann, dem die Nazis vertrauen: Professor Hans Eppinger junior (1879–1946), einem Spezialisten für Leberkrankheiten und Kreislaufstörungen, der später im KZ Dachau an 90 Roma und Sinti eine Versuchsreihe zur Trinkbarkeit von Meerwasser vornehmen wird – die Häftlinge bekommen dabei nur Meerwasser zu trinken, eine Tortur, an der viele nach kurzer Zeit sterben. Eppinger, der 1946 im Nürnberger Ärzteprozess aussagen soll, begeht kurz vor Prozessbeginn Selbstmord. Murer besteht den Gesundheitscheck an der Eppinger-Klinik ohne Probleme und wird schließlich an der Ordensburg Krössinsee aufgenommen.

„Politische Soldaten“: Krössinsee

Robert Ley, der Leiter der Deutschen Arbeitsfront, ist ein Besessener. Er sieht sich für die „Schulung und Erziehung des deutschen Menschen“ verantwortlich und will für den „Führernachwuchs“ der Partei eine neue „Auslese“, eine Elite, die die „bürgerliche Auslese“ ersetzt. Er träumt von „wirklich vollkommenen Kerlen in jeder Beziehung“, von Männern, die den „Willen zum Führen in sich tragen“, die „Freude am Herrschen“ (Zitate Robert Ley) haben. Dafür, so meint er, braucht es auch besondere Ausbildungsstätten – „Ordensburgen“, die allein schon durch ihre Architektur den Kandidaten „jeden Tag von neuem ein Sinnbild der Größe und der Würde der nationalsozialistischen Weltanschauung“ sein sollen. „Gewaltig, neu und zweckmäßig“ sollen diese vom Grund auf neu erbauten Ordensburgen sein, ein Ebenbild der „neuen, gewaltigen Weltanschauung Adolf Hitlers“. Ein Umbau alter Burgen oder Schlösser kommt daher für Ley nicht in Frage, die Anlagen werden neu geplant: Sonthofen im Allgäu, Vogelsang in der Eifel und Krössinsee in Pommern.

Als „Dankesschuld und Geschenk der schaffenden deutschen Menschen“ übergibt Robert Ley am 24. April 1936 die Ordensburgen Krössinsee, Vogelsang und Sonthofen dem „Führer“. Der Nachwuchs der Partei soll hier zu „ganzen Kerlen“ erzogen werden, ja, Ley legt seinem vergötterten Chef gegenüber ein Gelöbnis ab: „Diese Männer, die hier hinausgehen, werden gehorchen gelernt haben, werden treu und Kameraden für das ganze Leben sein.“ In einem Interview für die Zeitung Der SA.-Mann führt Ley die Ziele näher aus: Kein „neuer Priesterstand“ soll herangebildet werden, sondern sein Ideal sei der „politische Soldat, der den Begriff Prediger und Soldat in sich eindeutig vereinigt“. (Zitiert nach Robert Ley, Wir alle helfen dem Führer.)

Sport „liefert neue Kraft zum Lebenskampf“: Hangeln am Seil gehört für die angehenden Ordensjunker zum Ausbildungsprogramm. Foto: Willi Ruge, 1939.

Mut, Entschlusskraft und Kühnheit der Ordensjunker sollen erprobt und weiter gefördert werden, ein Absprung mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug und der Sprung vom Zehn-Meter-Brett gehören daher ebenso zum Ausbildungsprogramm wie Box- und Fechtunterricht. In Krössinsee dominieren Wassersportarten wie Rudern und Segeln, auch sie liefern „neue Kraft zum Lebenskampf“ und fördern die „Grundeigenschaften echten Mannestums“. (Robert Ley)

Am 1. Dezember 1938 beginnt in Krössinsee Murers Ausbildung zum „Ordensjunker“, der Tagesablauf der Nachwuchsführer ist streng geregelt: Um 6 Uhr werden die Lehrgangsteilnehmer geweckt, es folgen Frühsport, Frühstück und die Flaggenparade. Dann beginnt der Unterricht mit Vorträgen von Gast- und Hauptlehrern. Nach dem Mittagessen steht der Sport am Programm, mitunter folgen militärische Übungen und Exerzieren. Vor dem Abendessen um 19 Uhr müssen die angehenden „politischen Soldaten“ in kleinen Arbeitsgruppen noch einmal den Lehrstoff vom Vormittag durcharbeiten, erst nach dem Abendessen haben sie frei, Zapfenstreich ist um 22 Uhr. Für etwas Abwechslung sorgen Ausflüge ins Umland und ins Stadttheater Stettin, auch auf der Ordensburg selbst finden kulturelle Veranstaltungen statt – zu manchen Konzerten etwa hat auch die Bevölkerung aus der Umgebung Zutritt (Rolf Sawinski, Die Ordensburg Krössinsee in Pommern).

Vor der Abreise nach Pommern vollzieht der 26-Jährige, der sich ganz dem „Führer“ verschrieben hat, einen symbolisch wichtigen Schritt: Am 16. Oktober 1938 tritt Franz Murer laut Bescheinigung der Bezirkshauptmannschaft Murau aus der Kirche aus, ja, die Kraft für sein zukünftiges Leben, so dünkt es ihm, kommt jetzt aus anderer Quelle, er will wie viele seiner neuen Kameraden ganz mit der alten Welt abschließen. Unterstützung für diese Entscheidung hat er, so scheint es, von Seiten der Familie: Auch Schwester Romana, geboren 1916, und Bruder Peter (Petrus) treten 1940 bzw. 1942 aus der Kirche aus, ein Indiz dafür, dass seine Geschwister die Begeisterung für die NS-Ideologie weitgehend teilen. Nach Kriegsende werden die Murer-Geschwister wieder in den Schoß der Kirche zurückkehren – Franz Murer macht diesen Schritt am 24. Februar 1946 in Gaishorn.

Das Blatt der „politischen Soldaten“ aus der „Falkenburg“ Krössinsee: die „Burggemeinschaft“.

Nach fünf Monaten Schulung wird Murer am 8. Mai 1939 zur Wehrmacht eingezogen und absolviert beim Flak-Regiment 51, das dem Luftverteidigungskommando 2 untersteht, in Stettin eine Kurzausbildung, sein „Heimat-Luftgau“ ist von nun an „Posen I“. Am 5. August 1939 schickt man den Ordensjunker nach Hause – Murer bleibt damit der Feldzug in Polen erspart, zu dem die aus fünf Batterien bestehende Einheit bereits wenige Wochen später aufbrechen muss.

Trotz aller Begeisterung für die „braune Revolution“ kehrt Rekrut Murer wohl nicht ungern in die Steiermark zurück. Er hat zwar hier kein richtiges Zuhause mehr, aber in Gaishorn am See wartet ein junges Mädchen auf ihn, das er vermutlich schon 1938 vor seine Abreise nach Krössinsee kennen gelernt hat: die 19-jährige Elisabeth Möslberger. Elisabeth teilt seine politisch-ideologischen Überzeugungen: Sie ist Mitglied beim BDM und in der Gaishorner Naziszene bestens verankert. Sitz der NS-Ortsgruppe ist die „Villa Größing“ – Anton Größing, Bürgermeister des Orts von 1934 bis 1938, hat sein Amt nach dem „Anschluss“ dem Nationalsozialisten Viktor Gasteiner (1903–1943), allgemein bekannt als „Hansl im Ort“, übergeben müssen. Parteigenosse und Ordensjunker Murer ist in Gaishorn willkommen und lebt sich rasch ein. Er stellt sich der Kreisbauernschaft zur Verfügung und beeindruckt diese mit neuen Ideen, die man offenbar auch umzusetzen versucht: „Wir haben dann dort Bewirtschaftungssachen gemacht“, wird er später etwas kryptisch dem Untersuchungsrichter erklären.

Zwischenspiel: eine Hochzeit und ein Wilderer-Drama

Am 14. März 1940 heiratet Franz Murer, der bereits seit dem 1. März in Gaishorn am See bei seinem zukünftigen Schwiegervater gemeldet ist, die am 25. April 1920 geborene Elisabeth Möslberger, Tochter des Bauern Josef Möslberger (auch Mösslberger, 1882–1952), in Gaishorn. Der Ordensjunker heiratet in Uniform, obwohl nur eine standesamtliche Trauung vorgenommen wird, erscheint die junge Frau, wie ein erhaltenes Foto zeigt, im weißen Brautkleid. Dieses „Hochzeitsfoto“ hat eine eigene Geschichte: Es befindet sich heute in der Fotosammlung des israelischen Museums „Haus der Ghettokämpfer“ und ist wohl über den Urologen Dr. Mosche Feigenberg in dessen Besitz gelangt. Feigenberg, 1909 in Wilna geboren und im Ghetto als Arzt im Jüdischen Spital tätig, tritt im Prozess 1963 als Zeuge auf, bereits in der Voruntersuchung legt er das Bild dem Untersuchungsrichter vor, er gibt an, das Bild von einem „Herrn Dimitrowski“ bekommen zu haben. Von ihm stammt auch jenes bekannte Foto, das Gebietskommissar Hingst und Murer bei einer Veranstaltung zeigt – bis heute das einzige gemeinsame Bild der beiden Nazi-Zivilbeamten. (Siehe dazu auch Seite 234 ff.)

Hochzeit mit Elisabeth Möslberger in Rottenmann am 14. März 1940. Franz Murer heiratet in der Uniform der Ordensjunker.

Elisabeth Möslberger ist für den Ordensjunker und Flaksoldaten Murer eine „gute Partie“ – ihr Vater, Sohn eines Gast- und Landwirts in Lassing-Burgfried, ist Herr auf dem 60 Hektar großen, am Abhang des Sonnbergs gelegenen „Hubenbauernhof“ in Gaishorn 66 und war von 1924 bis 1934 Bürgermeister der Gemeinde. In den Besitz des Hofes gelangte er 1919 durch Heirat mit der Witwe Elisabeth Krenn, geborene Rainer, ein Jahr später wurde Tochter Elisabeth geboren.

Dem jungen Paar – Elisabeth ist bereits schwanger – sind noch einige Wochen gegönnt, dann muss Franz Murer wieder zur Luftwaffe. Am 19. April 1940 flattert für den Angehörigen des „Heimat-Luftgaus“ Posen I der Einrückungsbefehl ins Haus, am 22. April 1940 meldet er sich bei der 3. Flakersatzabteilung 51 in Stettin-Kreckow. „Trainingsgerät“ der Truppe ist die neu eingeführte 2-cm-Flak 38. Nach vier Wochen Ausbildung geht es über Hildesheim an die Front im Westen: Murer wird zur Reserve-Flak-Abteilung 522 der Flak-Division 5 versetzt und macht in dieser Einheit den Frankreichfeldzug mit, nach der Kapitulation des Gegners stationiert die Truppe in Calais und ist hier für die „Verteidigung der Bodenorganisation“, der Marinestützpunkte und anderer militärischer Anlagen gegen Angriffe der Royal Air Force zuständig. An 21 Tagen, so geht aus Murers „Militärischem Werdegang“ vom 14. April 1944 (Militärarchiv Freiburg im Breisgau, Akt Franz Murer) hervor, hat die Flak-Abteilung „Feindberührung“.

Rückwirkend mit 1. Mai 1938 wird Franz Murer Mitglied der NSDAP, die Mitgliedsnummer: 6171713. Bundesarchiv Berlin, NSDAP-Gaukartei.

Zuhause am Hof in Gaishorn erwartet Elisabeth Murer inzwischen ihr erstes Kind, Tochter Arngund wird am 28. September 1940 geboren – für den Flak-Artilleristen erfreulicher Anlass, um Heimaturlaub zu nehmen. Bald ist auch Gattin Elisabeth wieder schwanger: Am 19. August 1941 wird der erste Sohn des Paars geboren und auf den Namen „Gerulf“ getauft, ein Name, den die Eltern so wie bei Tochter Arngund wohl mit Bedacht wählen – die althochdeutschen Wurzeln ger (Speer) und wolf (Wolf) sind Programm.

Inzwischen braut sich im heimatlichen St. Lorenzen Unheil zusammen – die erste Jahreshälfte 1941 wird von einem Familiendrama überschattet, das die ganze Region in Atem hält und in der Grazer und Wiener Presse für Schlagzeilen sorgt: Am 26. März 1941 beginnt vor dem Landgericht Leoben der Prozess gegen Franz Murers um ein Jahr jüngeren Bruder, den 28-jährigen Georg Murer, Bauer am väterlichen Pötscherhof in St. Lorenzen ob Murau. Zusammen mit dem 31-jährigen Aufsichtsjäger Rupert Perner aus Seetal, der einst auf seinem Hof als Knecht beschäftigt war, muss sich Georg Murer wegen Mordes verantworten. Was war geschehen? Murer und sein Freund waren dem Glücksspiel verfallen, bei dem Perner schließlich nicht nur die Mitgift seiner Frau, sondern oft auch sein gesamtes Monatseinkommen an Murer verloren und weiter Schulden angehäuft hatte. Diesen Umstand machte sich Georg Murer zunutze und erbat sich von Perner als Gegenleistung die „Erlaubnis“, in dem von ihm beaufsichtigten Revier wildern zu dürfen. Angesichts seiner misslichen Lage musste Perner einwilligen, beide Spieler veranstalteten im Revier von Perner nun regelrechte Treibjagden, zu denen auch der als Wilddieb bekannte Holzarbeiter Raimund Urschnigg eingeladen wurde. Der vorbestrafte Jagdfreund Urschnigg hatte jedoch eine Schwäche: Er plauderte gerne und erzählte prompt im Wirtshaus von den fröhlichen Pirschgängen mit Murer und Perner. Georg Murer, um seine Reputation besorgt, sah daraufhin nur mehr einen Ausweg: Urschnigg musste aus dem Weg geräumt werden.