Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Böhlau Köln

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Über eine Million Menschen wurden in Auschwitz ermordet, die meisten davon Juden. Dreieinhalb Jahre lang befehligte Rudolf Höß dieses größte Vernichtungslager des 'Dritten Reichs' und setzte als Himmlers Helfer die geplante 'Endlösung der Judenfrage' um: Ab 1942 begann er mit der systematischen Ermordung von Menschen mit dem Giftgas Zyklon B und rühmte sich, Giftgas sei eine 'vernünftige' und 'hygienische' Verbesserung des Massenmordes. Höß war autoritätshörig, ehrsüchtig und seelisch abgestumpft. Er gehorchte Befehlen blind und bedingungslos, Unrechtsbewusstsein war ihm fremd. Seine Dienstbeflissenheit bei der Erteilung und Ausführung der unmenschlichen Befehle kontrastiert mit seiner Selbstwahrnehmung in seinen 'Autobiographischen Aufzeichnungen', in denen er sich als durchaus sensiblen Menschen beschreibt. Nach Kriegsende wurde Höß vom Obersten Polnischen Volksgericht zum Tode verurteilt und im April 1947 vor seiner früheren Dienstvilla auf dem Lagergelände von Auschwitz erhängt. Dieses Buch korrigiert eine Vielzahl von Lebenslügen des KZ-Kommandanten. Dieser Titel liegt auch als EPUB für eReader, iPad und Kindle vor. Es gewährleistet die wissenschaftliche Zitierfähigkeit durch die Kennzeichnung der Seitenzahlen der Printausgabe. Zusätzlich sind Inhaltsverzeichnis, Weblinks und das kommentierte Register interaktiv.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 479

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

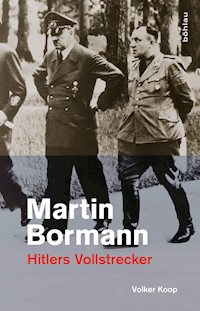

Umschlagabbildung:Von links nach rechts: Richard Baer, Rudolf Höß und Karl Höcker.(Foto: United States Holocaust Memorial Museum).

© 2014 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar WienUrsulaplatz 1, D-50668 Köln, www.boehlau-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.

Lektorat: Annalisa Viviani, MünchenUmschlaggestaltung : Guido Klütsch, KölnSatz: Reemers Publishing Services, Krefeld

ISBN 978-3-412-22353-3

Datenkonvertierung: Lumina Datamatics, Griesheim

ISBN dieses eBooks: 978-3-412-21811-9

Inhalt

Einleitung

Die Lebenslügen des Rudolf Höß

Die Persönlichkeit

Höß und die SS

Der Zyniker

Höß und seine Mittäter

Höß als Amtschef D I

Das I.G. Farben-Werk Auschwitz

Nach dem Zusammenbruch

Anhang

Dank

Abkürzungen

Zitierhinweis

Anmerkungen

Chronologie

Dienstgrade der SS und der Wehrmacht im Vergleich

Daten zum Konzentrationslager Auschwitz

Häftlingskategorien

Die eidesstattliche Aussage von Höß im Nürnberger Haupt-Kriegsverbrecherprozess

Archive

Ausgewählte Literaturhinweise

Bildnachweis

Personenregister

Einleitung

Rudolf Höß gilt gemeinhin als einer der größten Massenmörder des »Dritten Reichs«. Viel ist über den Kommandanten des Vernichtungslagers Auschwitz geschrieben worden. Hervorgehoben wird häufig seine Bereitschaft, offen und ausführlich über seine Taten zu sprechen und mit den Strafverfolgungsbehörden der alliierten Siegermächte und auch Polens zu kooperieren. Diese Anerkennung ist jedoch unbegründet, denn Höß hatte aus seiner Sicht, genauso wie viele Täter des nationalsozialistischen Systems es auch behaupteten, nur seine »Pflicht« bestmöglich erfüllt. Hätten ihn seine Vorgesetzten – an erster Stelle Reichsführer-SS Heinrich Himmler – mit einer anderen Aufgabe betraut, hätte er auch diese nach Kräften erledigt. Da er das Konzentrationslager Auschwitz als größte Menschenvernichtungsanlage aller Zeiten auf- und ausbauen sollte, widmete er sich voll und ganz diesem Auftrag und zeigte der NS-Führung, dass sie hierfür keinen Geeigneteren hätte finden können.

Die jüdische Philosophin Hannah Arendt sprach im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem von der »Banalität des Bösen« und bezeichnete den SS-Obersturmbannführer, der die Transporte in die Todeslager organisierte, als »normalen Menschen«. In diesem Sinn führte auch Höß, der sich in seiner Freizeit um seine Familie kümmerte, den Kindern Märchen vorlas oder ausritt, ein »normales« Leben. Es ist kennzeichnend für ihn, dass er nicht etwa darunter litt, maßgeblich zum Tod von Millionen Menschen beigetragen zu haben und einer der Hauptakteure bei der von Hitler und Himmler befohlenen »Judenvernichtungsaktion« gewesen zu sein. Zu den Gräueln in dem Konzentrationslager Auschwitz getraute er sich sogar zu sagen, dass er sie nie gebilligt und im Übrigen auch selbst nie einen Häftling misshandelt oder gar getötet habe.1 Vielleicht trifft diese Aussage teilweise für seine Kommandantenzeit in Auschwitz zu – dort ließ er seine SS-Leute Berufsverbrecher und auch Häftlinge töten und die »schmutzige Arbeit« erledigen. Aber belegt ist auch, dass er an der »versuchsweisen« Vergasung von sowjetischen Kriegsgefangenen in [<<7||8>>] Auschwitz direkt beteiligt war. Ebenso hat er in Sachsenhausen selbst getötet und – wie Harry Naujoks beschreibt – den Häftling August Diekmann eigenhändig erschossen.

In der Abgeschiedenheit seiner Zelle in Krakau brachte Rudolf Höß im Oktober 1946 der Erinnerung nach die Lagerordnung zu Papier, die für die Konzentrationslager des »Dritten Reichs« bestand und die auch für ihn verbindlich war. Als »Zweck der Konzentrationslager« formulierte er:

Staatsfeinden soll ihre zersetzende Wühlarbeit an Volk und Staat durch sichere Verwahrung in einem Konzentrationslager unterbunden werden.

Asoziale Elemente, die bisher ungehindert das Volksganze schädigen, sollen durch straffe Erziehung zu Ordnung, Sauberkeit und geregelte Arbeit wieder zu brauchbaren Menschen gemacht werden.

Unverbesserliche immer wieder rückfällig werdende Verbrechernaturen sollen durch sichere Verwahrung aus dem deutschen Volke ausgeschieden werden.

Ihm kamen zu keiner Zeit Zweifel auf, dass die Häftlinge in den Konzentrationslagern einer der genannten Kategorien – Staatsfeinde, Asoziale, Unverbesserliche – zuzuordnen waren. Die Spitzen der nationalsozialistischen Partei, und damit angesichts der Gleichstellung von Staat und Partei auch die Staatsführung, hatten diese Gruppen so eingeordnet – entsprechend mussten sie auch nach seiner Überzeugung unschädlich gemacht werden. Gedanken über die Rechtmäßigkeit hatte er sich nicht zu machen. Er war Befehlsempfänger und Ausführender und sah seine Aufgabe darin, das deutsche »Volksganze« vor solchen Elementen zu schützen.

Dem ehemaligen Häftling Vladimir Matejka aus der früheren ČSSR, der im November 1935 in das KZ Sachsenhausen eingeliefert wurde, sagte Höß: »Sie befinden sich in einem KZ. Das KZ ist kein Gefängnis, aber eine Erziehungseinrichtung mit besonderen Methoden.«2 Dass diese »Methoden« häufig den Tod der Häftlinge zum Ergebnis hatten, musste Matejka leidvoll miterleben.

In seinen Autobiographischen Aufzeichnungen behauptete Höß, er habe von den Gräueln in den Konzentrationslagern nichts gewusst und sie abgelehnt:

[<<8||9>>] Ich selbst habe nie einen Häftling misshandelt oder gar getötet. Ich habe auch nie Misshandlungen von Seiten meiner Untergebenen geduldet. Wenn ich jetzt im Lauf der Untersuchungen hören muss, welche ungeheuerlichen Quälereien in Auschwitz und auch in den anderen Lagern vorgekommen sind, überläuft es mich kalt.3

Ausgerechnet von einem der größten Massenmörder des »Dritten Reichs« stammen diese Sätze; ausgerechnet der Kommandant des KZ Auschwitz nahm sie für sich in Anspruch. Höß straft sich hier selbst Lügen, denn in den Charakterskizzen über seine Untergebenen spricht er sehr wohl von deren Untaten, wenngleich er als Kommandant und dann Standortältester nichts dagegen habe unternehmen können.

Von Höß stammt auch die Aussage:

Ich war unbewusst ein Rad in der großen Vernichtungsmaschine des Dritten Reiches geworden. Die Maschine ist zerschlagen, der Motor untergegangen und ich muss mit. Die Welt verlangt es.

(…) Mag die Öffentlichkeit ruhig weiter in mir die blutdürstige Bestie, den grausamen Sadisten, den Millionenmörder sehen – denn anders kann sich die breite Masse den Kommandanten von Auschwitz gar nicht vorstellen. Sie würde doch nie verstehen, dass der auch ein Herz hatte, dass er nicht schlecht war.4

Höß hatte ganz nüchtern Himmlers Anordnung umgesetzt. Der Aufbau und die Verwaltung eines Konzentrationslagers, die Organisation und Durchführung des Massenmordes an den Juden waren für ihn stets nur die »Arbeit«, die er zu erledigen hatte. Der Mord an Hunderttausenden von Häftlingen bereitete Höß keine moralischen Probleme, zumal er in den meisten von ihnen ohnehin keine »Menschen« sah. Für Juden galt diese innere Einstellung ausnahmslos. Höß hatte damit die entsprechende Forderung Himmlers, beim Massenmord an den Juden jegliches Mitgefühl auszuschalten, verinnerlicht und sich zu eigen gemacht.

Wenig bekannt dürfte sein, dass die Hunderttausende von Häftlingen, die den Schrecken von Auschwitz kennenlernen mussten, das Eintätowieren der Häftlingsnummer ausschließlich dem Lagerkommandanten Höß zu verdanken hatten. Um die »Buchführung« zu erleichtern, hatte Höß sich diese zusätzliche Demütigung der Häftlinge von seiner [<<9||10>>] vorgesetzten Dienststelle genehmigen lassen.5 Gewöhnlich wurden die Häftlingsnummern an der Kleidung angebracht. Nur in Auschwitz wurden sie in den linken Unterarm tätowiert. Die Tätowierungen sollten Verwechslungen von entkleideten Leichen ausschließen sowie die Identifizierung geflohener und wieder ergriffener Häftlinge erleichtern.

Bezeichnend für Höß – wie auch für andere Täter des NS-Regimes – sind die Begriffe, mit denen er sein Morden umschrieb. Er bezeichnete es als »Verbesserung« gegenüber dem Vernichtungslager Treblinka, dass in Auschwitz eine Gaskammer mit einem Fassungsvermögen von 2000 »Opfern« gebaut wurde, während man sich anderswo mit kleineren, in denen gerade einmal 200 Opfer gleichzeitig vergast werden konnten, »bescheiden« musste. Höß rühmte sich zudem, dass die Opfer in Auschwitz auf dem Weg in die Gaskammern zum »Narren« gehalten wurden, indem man ihnen vortäuschte, sie hätten an einer Entlausungsaktion teilzunehmen.

Höß war ausgesprochen pedantisch, und er war Perfektionist. Beim Prozess vor dem Obersten Nationalgerichtshof in Warschau trat der frühere österreichische KZ-Häftling Heinrich Dürmayer als Zeuge auf. Er gab an, dass nach seiner Erinnerung SS-Schergen ihm gesagt hatten, nur 10, höchstens 15 Prozent der Häftlinge seien ins Lager gekommen, die anderen seien sofort umgebracht worden. Höß habe sich daraufhin zu Wort gemeldet und ihn mit einer, wie Dürmayer sagte, »unheimlichen Ruhe« korrigiert und erklärt: »Der Zeuge irrt sich. Es waren nur 70 Prozent, die ins Gas gegangen sind und nicht 80 und 90 Prozent.«6

Für Höß musste alles seine Ordnung haben. Während auf der Birkenauer Rampe Hunderttausende Häftlinge vom Zug direkt in die Gaskammern geschickt wurden, achtete er als Kommandant darauf, dass die Gärten in der SS-Siedlung möglichst einheitlich angelegt und gepflegt wurden. Nach einer Besprechung mit dem Leiter der Zentralen Bauleitung des KZ Auschwitz, SS-Sturmbannführer Karl Bischoff, wies Höß den Leiter der Landwirtschaftlichen Betriebe, SS-Sturmbannführer Joachim Caesar, an, 600 Laubholzbäume sowie 1000 verschiedene Decksträucher zu beschaffen. Höß wollte damit an den Krematorien I und II einen »Grüngürtel als natürlichen Abschluss zum Lager hin« anlegen.7

Höß war in seinem Verhalten zwiespältig, ohne dass ihn dies belastet hätte. Einerseits erließ er Befehle, nach denen er jede Form von Korruption [<<10||11>>] oder Bereicherung verbot, andererseits verstieß es selbst gegen sie, beschäftigte in seiner Villa Häftlinge und ließ sich von ihnen knappe und folglich kostbare Verbrauchsgüter ebenso besorgen wie Kunstgegenstände anfertigen. Den Aussagen von Häftlingen zufolge, die in der Dienstvilla, die vor dem deutschen Überfall auf Polen der polnischen Familie Soja gehört hatte, von Höß beschäftigt waren, kann man zu der Überzeugung gelangen, dass es vor allem seine Frau Hedwig Höß war, die einen unheilsamen Einfluss auf ihren Mann ausübte und zudem von Ehrgeiz getrieben war. Als beispielsweise Höß zur Vorbereitung der »Aktion Reinhardt«, des Massenmordes an ungarischen Juden, nach Ungarn fuhr, nannte Hedwig Höß ihren Mann stolz den »Sonderbeauftragten für die Judenvernichtung in Europa«. Seinen Feinden sei es nicht gelungen, ihn zu vernichten, sondern im Gegenteil: Er habe jetzt eine erheblich wichtigere Aufgabe bekommen und man habe ihm eine noch bedeutendere Mission anvertraut.8 »Sonderbeauftragter für die Judenumsiedlung« – so die offizielle Bezeichnung, war Höß im Oktober 1943 geworden, als er anstelle von Arthur Liebehenschel Amtschef des Amtes D I der Amtsgruppe D im Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS (WVHA) wurde und dann nach Auschwitz zurückkam, um hier die Vernichtung der Juden der »RSHA-Transporte« persönlich zu leiten. Die so bezeichneten Ungarn-Transporte unter Verantwortung von SS-Sturmbannführer Adolf Eichmann trafen zwischen Mai und Spätsommer 1944 nahezu pausenlos ein. Über zwei Millionen Juden starben allein im Rahmen dieser Aktion. Höß war während dieser Zeit Standortältester des KZ Auschwitz, während sonst diese Funktion durch den Lagerkommandanten des Lagers A I ausgeübt wurde.

Im Januar 2015 jährt sich zum 70. Mal die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die damalige Rote Armee. Höß meinte zwar einmal in einer eidesstattlichen Erklärung, dort seien 2,5 Millionen Menschen »vernichtet« worden, ein anderes Mal nannte er sogar die Zahl von drei Millionen, aber beide Angaben halten Überprüfungen nicht stand. Doch auch die nachgewiesenen 1,1 Millionen in Auschwitz Ermordeten stellen eine Dimension dar, die jede menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Diese ungeheure Mordmaschinerie ist wesentlich ein Werk von Rudolf Höß. Jede Form von Mitleid war ihm fremd – jeden Befehl führte er dienstbeflissen aus. Die Maschinerie musste laufen, [<<11||12>>] Schwierigkeiten durften sie nicht aufhalten. Häftlingsschreiber Hermann Langbein schildert, dass im Jahr 1944 lebende Kinder in die großen Feuer geworfen wurden, die neben den Krematorien brannten. Er berichtete Standortarzt SS-Sturmbannführer Eduard Wirths davon, doch der wollte ihm nicht glauben. Er fuhr nach Birkenau, um sich selbst zu überzeugen. Am nächsten Tag sagte er nur: »Das war ein Befehl von Lagerkommandant Höß. Er wurde gegeben, weil nicht mehr genug Gas da war.«9

Auch als es darum ging, Spuren des Massenmordes zu vernichten, zeigte sich Höß als Perfektionist. SS-Standartenführer Paul Blobel war als Führer des »Sonderkommandos 1005« am Versuch der Vertuschung der Verbrechen beteiligt. Er wollte u.a. Leichen mittels Dynamit zerstören. Höß informierte sich in Chelmo über diese Versuche und stellte fest, dass die Ergebnisse unzureichend waren:

Blobel hatte verschiedene behelfsmäßige Öfen aufbauen lassen und verbrannte mit Holz und Benzinrückständen. Er versuchte, auch durch Sprengungen die Leichen zu vernichten, dies gelang aber nur sehr unvollständig.10

Deshalb wurden andere Mittel benutzt:

Die Asche wurde in dem ausgedehnten Waldgelände verstreut, zuvor durch eine Knochenmühle zu Staub zermahlen. (…) Die Arbeiten selbst wurden durch Judenkommandos durchgeführt, die nach Beendigung des Abschnitts erschossen wurden. Konzentrationslager Auschwitz hatte laufend Juden für das »Kommando 1005« zur Verfügung zu stellen.11

In der Einsamkeit seiner Krakauer Zelle fand Höß kurz vor seiner Hinrichtung wieder zur Kirche, aus der er als Dreizehnjähriger ausgetreten war. Der polnische Jesuitenpater Wladyslaw Lohn in Wadowice bei Krakau zeichnete über dem Kopf von Höß das Kreuz in die Luft und sprach das »Ich vergebe dir deine Sünden«. Nach der Beichte und dem Glaubensbekenntnis erhielt Höß das »Viatikum«, das katholische Abendmahl in der Sterbestunde. Rudolf Höß war wie viele führende Nationalsozialisten und SS-Funktionäre religiös erzogen worden, hatte sogar Missionar werden wollen.

[<<12||13>>] Wenn Höß sein Handeln im Nationalsozialismus wie kein anderer schilderte, wenn er die Judenvernichtung als falsch bezeichnete, dann nicht etwa, weil er seine Taten bereute, sondern ganz pragmatisch, weil Deutschland durch den Mord an den Juden den Hass der Welt auf sich gezogen hatte.

Höß war mehr als nur ein »Rädchen« im NS-System, wie er selbst verharmlosend seiner Frau in seinem Abschiedsbrief schrieb. Ohne ihn – beziehungsweise ohne Männer wie ihn oder Eichmann – hätte der Holocaust nie in dieser Brutalität stattfinden können. Ihm sei ein »wahrhaft trauriges Los beschieden«, bedauerte er sich selbst, und wie glücklich seien doch »die Kameraden, die einen ehrlichen Soldatentod sterben durften«. Als Kommandant des Vernichtungslagers Auschwitz habe er erst während der Untersuchung und des Prozesses erfahren, welch schreckliche Dinge dort geschehen waren, und es sei unbeschreiblich, wie man ihn hintergangen und wie man seine Anordnungen verdreht habe. »Wie tragisch«, sagte er, »der ich von Natur aus weich, gutmütig und stets hilfsbereit war, wurde zum größten Menschenvernichter, der kalt und bis zur letzten Konsequenz jeden Vernichtungsbefehl ausführte.«

In seinen SS-Funktionen zeigte sich Höß nie »weich und gutmütig«. Selbst sein Vorgesetzter, SS-Gruppenführer Oswald Pohl, soll einige Häftlinge gerettet haben – von Höß ist Gleiches, mit einer einzigen Ausnahme, nicht bekannt. Stanislaw Dubiel, den er in seiner Auschwitzer Dienstvilla beschäftigte, berichtete, dass er auf Veranlassung von Höß aus dem sogenannten Bunker entlassen und von der Todesliste gestrichen worden war. Zum ersten Mal sollte Dubiel auf Geheiß der Politischen Abteilung, insbesondere ihres Leiters Grabner, am 12. Juni 1942 mit 170 anderen Häftlingen auf den Hof von Block 11 geführt und erschossen werden. Höß setzte durch, dass Dubiel an seinen Arbeitsplatz zurückkehren konnte. Er selbst schreibt: »Am Nachmittag desselben Tages kam Grabner in Begleitung von Hössens Adjutanten und Hößler in den Garten von Höß, wo ich arbeitete und forderte meine Auslieferung zu meiner Erschießung. Höß, und vor allem Frau Höß, widersetzten sich dem kategorisch und setzten ihren Willen durch.«12 Danach befand sich Dubiel im Juli [wahrscheinlich am 14. Juli 1942, als im Hof von Block 11 an der sogenannten Todeswand rund 200 Polen ermordet wurden] erneut auf der Liste der zu Erschießenden. [<<13||14>>] Ein weiteres Mal sollte er am 28. Oktober 1942 zusammen mit 280 Häftlingen aus der Gegend von Lublin erschossen werden. Auch dieses Mal rettet Höß Dubiels Leben. Daraus aber zu schließen, Höß und seine Frau hätten Mitleid gezeigt, wäre völlig verfehlt. Beide hassten alles, was polnisch war, wollten aber auf Dubiels Dienste und die damit verbundenen Annehmlichkeiten nicht verzichten.

Im Zusammenhang mit dem Vernichtungslager Auschwitz ist viel über Rudolf Höß geschrieben worden. Als Verfasser einer Höß-Biographie komme ich nicht umhin, einiges davon zu wiederholen. Entscheidend sind jedoch zahlreiche neue Akzente und Korrekturen bisheriger Veröffentlichungen. So werden im vorliegenden Buch Skizzen veröffentlicht, mit denen Höß in den letzten Wochen seines Lebens Vorgesetzte und Untergebene charakterisierte und sich damit letztlich selbst reinwaschen wollte.

In vielen Punkten ist sein Lebenslauf zu korrigieren, beginnend mit seinem Geburtsjahr 1901 und nicht 1900. Briten und Polen, die ihn nach dem Krieg vernahmen, zeigten sich angetan von der vermeintlichen »Offenheit«, mit der Höß über seine Tätigkeit als Kommandant von Auschwitz sprach. Da sie zahlreiche wichtige Dokumente noch nicht kannten, konnten sie den Wahrheitsgehalt des aussagewilligen Höß nicht immer überprüfen, der sich vom Leugnen oder Nicht-erinnern-Können anderer NS-Angeklagter wohltuend abzuheben schien. Dabei müssen, wie sich herausgestellt hat, bei seinen Aussagen immer wieder hinsichtlich des Wahrheitsgehalts oder der Detailtreue bisweilen erhebliche Abstriche gemacht werden.

Dem Verfasser dieses Buches ist es wichtig, möglichst vielen Primärquellen nachzugehen. Für die Recherchen wurden u.a. folgende Archive in Anspruch genommen: Amtsarchiv Gransee, Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Bundesarchiv, Außenstelle Ludwigsburg, Bibliothek des Deutschen Bundestags, BStU – Bundesbeauftragter für die Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen DDR, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Domstifts Archiv Brandenburg, Gemeindeverwaltung, Standesamt/Gewerbeamt, Neukirch/Lausitz, Gemeinde St. Michaelisdonn, Heimatverein Buberow, Institut für Zeitgeschichte München (IfZ), International Tracing Service Bad Arolsen (ITS), Landesarchiv Berlin, Landesarchiv Schleswig-Holstein, Landgericht Schwerin, Politisches [<<14||15>>] Archiv Auswärtiges Amt, Staatsbibliothek Berlin, Stadtarchive Baden-Baden und Dachau; Standesämter Dachau, Flensburg, Ludwigsburg, Mannheim, Schwerin, Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung (Abt. Altkartei) sowie Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Im Hinblick auf den 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess erwies sich das Archiv des Fritz Bauer Instituts als sehr ergiebig. Online-Recherchen in den Archiven APMO, Archiwum Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, und Institut für Zeitgeschichte München (IfZ), waren des Weiteren sehr hilfreich.

Bei den Recherchen fiel auf, dass es im Archiv der Gedenkstätte des KZ Dachau kaum Hinweise auf Höß gibt, und auch im Sachsenhausener Archiv ist die Quellenlage in dieser Hinsicht dürftig. Doch mithilfe der Archivarinnen und Archivare all der genannten Einrichtungen wurde es möglich, ein Bild des größten Massenmörders aller Zeiten zu zeichnen, das sich in vielem von den herkömmlichen Darstellungen abhebt.

Wert wird vor allem darauf gelegt, dass es sich bei dem vorliegenden Werk keineswegs um die Geschichte des Vernichtungslagers Auschwitz handelt, auch wenn der Name Höß hierfür steht wie kein anderer. Lücken werden vor allem in der Biographie Höß’ außerhalb seiner Jahre als KZ-Kommandant geschlossen. Vorgelegt wird eine Biographie, die anhand bisher unbekannter Quellen und Äußerungen seiner Zeitgenossen aufzeigen soll, wer diese Person war, die ohne jedes Mitleid den Massenmord an Hunderttausenden von Menschen als bloße »Arbeit« betrachtete, die sie befehlsgemäß auszuführen hatte. [<<16||17>>]

Die Lebenslügen des Rudolf Höß

Kindheit und Jugend

In einer Vernehmung durch britische Militärbehörden am 14. März 1946 erklärte Rudolf Franz Ferdinand Höß: »Ich wurde am 25. November 1900 geboren. Ich bin Sohn des Kaufmanns Franz Xaver Höß in Baden-Baden. Ich habe zwei verheiratete Schwestern, die zur Zeit in Mannheim und Ludwigshafen leben.« Höß war zwar zu Beginn der Vernehmung vor den Folgen unwahrer Angaben gewarnt worden, aber bereits hier hatte er die Unwahrheit gesagt, ein Verhalten, das ihn sein Leben lang begleitete.

Seine Eltern, Franz Xaver Höß und Lina, geb. Speck, hatten am 10. November 1900 geheiratet. Würden seine Angaben stimmen, wäre seine Mutter bei der Eheschließung mit Rudolf im neunten Monat schwanger gewesen und hätte ihren Sohn zwei Wochen später zur Welt gebracht. Das aber ist abwegig. Nach der im Stadtarchiv Baden-Baden verwahrten Geburtsurkunde ist das Geburtsdatum ohne jeden Zweifel der 25. November 1901 und nicht 1900. Man fragt sich, warum Höß sich ein Jahr älter machte und an dieser falschen Angabe sein Leben lang festhielt.

In einem sogenannten Führer-Fragebogen gab Rudolf Höß später an, sein Vater, der sich am 22. März 1895 aus Moos – heute ein Ortsteil von Bühl – kommend in Baden-Baden, Weinbergstraße 6, angemeldet hatte, sei Kaufmann gewesen. In Wirklichkeit aber war er einfacher Geschäftsdiener. In Mannheimer Adressbüchern wird er häufig schlicht als Diener aufgeführt. Bis 1904 lebte die Familie in der Gunzenbachstraße 20 (heute Nr. 46) und wurde 1907 unter der Anschrift Hardtstraße 16 aufgeführt. 1907 zog die Familie nach Mannheim um, Rudolf Höß war zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt. Auch in Mannheim fand die Familie keine feste Bleibe und wechselte mehrmals die Anschrift, wohnte aber – wie im Stadtteil Lindenhof – stets zur Miete.

[<<17||18>>]

1 Geburtsurkunde

[<<18||19>>] Der katholisch getaufte Höß empfing in der Mannheimer St.-Josefs-Kirche die Erstkommunion. Ab dem 11. September 1912 besuchte er das humanistische Karl-Friedrich-Gymnasium, nach eigenen Worten »bis zur Untersekunda« (10. Klasse). Diese Behauptung ist falsch. Höß verschweigt, dass er nach Abschluss der Quarta (7. Klasse) wegen schlechter Leistungen nicht versetzt wurde und am 27. Juli 1915 die Schule verlassen musste. Stattdessen gab er im Zusammenhang mit dem »Parchimer Fememord« – Höß war als Mitglied des Freikorps Roßbach an der Ermordung von Walter Kadow, einem Mitglied der rechtsradikalen Deutschvölkischen Freiheitspartei, am 31. Mai 1923 beteiligt gewesen – bei Vernehmungen am 22. August 1923 in Leipzig an:

Ich habe das Gymnasium in Mannheim bis zur Untersekunda besucht und dasselbe 1916 verlassen, weil ich dem Wunsche meines Vaters, später Theologie zu studieren, nicht nachkommen, sondern Soldat werden wollte.1

Höß vermischt hier – wie so oft – Wahrheit und Lüge.

In verdienstvoller Weise haben sich Schüler des Mannheimer Karl-Friedrich-Gymnasiums aus Anlass des 200-jährigen Bestehens ihrer Schule in den Jahren 2005/2006 mit Höß und seinen schulischen Leistungen befasst. Am 11. September 1912 hatte demnach für ihn der Schulalltag im Karl-Friedrich-Gymnasium begonnen. Er war nicht nur der zweitälteste Schüler seiner Klasse, sondern gehörte stets auch zu den Leistungsschwächsten seines Jahrgangs. »Am Ende der Sexta nahm er Platz 28 von 29 versetzten Schülern ein, am Ende der Quinta Platz 27 von 27 versetzten, sodass es nicht verwundert, dass er in der Quarta das Klassenziel nicht erreichte.«2 Nach dem Tod des Vaters 1914 nahm die Mutter daher ihren einzigen, inzwischen fast vierzehnjährigen Sohn im Sommer 1915 von der Schule und schickte ihn in die Lehre.

Sein Vater Franz Xaver hatte angeblich ein Gelübde abgelegt, dem zufolge Rudolf Priester werden sollte. Ohnehin schien der Haushalt Höß sehr religiös gefärbt gewesen zu sein. Geistliche aus allen Kreisen seien ein und aus gegangen, schilderte Höß. Besondere Festtage für ihn seien diejenigen gewesen, »wenn zu uns einer der alten, bärtigen Afrikaner-Patres, die mein Vater aus Ostafrika kannte, zu Besuch kam. Da wich ich nicht, um ja kein Wort der Unterhaltung zu verlieren«.3 Sein Vater habe ihn auf den Wallfahrten mitgenommen, sowohl in der Heimat als [<<19||20>>] auch nach Lourdes oder Einsiedeln. Er selbst sei damals tief gläubig gewesen und der Vater »erflehte den Segen des Himmels für mich, dass ich dereinst ein gottbegnadeter Priester würde«.4 Zum Bruch mit der Kirche kam es im Alter von dreizehn Jahren, als ein mit seinem Vater befreundeter Beichtvater sich nicht an das Beichtgeheimnis hielt und er sich verraten und hintergangen fühlte. Erst kurz vor seiner Hinrichtung kehrte Höß in den Schoß der Kirche zurück.

2 Eintrag im Mannheimer Meldebuch

Dem amerikanischen Gerichtspsychologen Gustave M. Gilbert antwortete Höß am Rande des Internationalen Militärtribunals 1946 in Nürnberg auf die Frage, ob er als Kind religiös erzogen worden sei:

Ja, ich wuchs in einer sehr strengen katholischen Tradition auf. Mein Vater war wirklich bigott, sehr streng und fanatisch. Ich erfuhr, dass er, als meine jüngste Schwester geboren wurde, ein religiöses Gelübde abgelegt und mich [<<20||21>>] Gott und dem Priestertum geweiht hatte; danach führte er eine Josephs-Ehe (Zölibat). Er richtete meine ganze Erziehung als Kind auf das Ziel aus, aus mir einen Priester zu machen. Ich musste endlos beten und zur Kirche gehen, musste Buße tun bei dem kleinsten Vergehen – beten als Strafe für irgendeine kleine Unfreundlichkeit gegenüber meiner Schwester oder ähnliche Kleinigkeiten.

Was mich so eigensinnig machte und mich wahrscheinlich später veranlasste, mich von den Menschen abzuschließen, war seine Art, mich fühlen zu lassen, dass ich ihm ein persönliches Unrecht angetan hätte und dass er, da ich geistig arg unter ihm stünde, vor Gott für meine Sünden verantwortlich wäre. Und ich könnte nur beten, um für meine Sünden zu büßen. Mein Vater war eine Art höheres Wesen, dem ich nie nahekommen konnte. Und so zog ich mich in mich selbst zurück – und ich konnte mich anderen gegenüber nicht öffnen. Ich glaube, dass diese bigotte Erziehung die Schuld daran [<<21||22>>] trägt, dass ich so verschlossen wurde. Auch meine Mutter lebte unter dem Druck dieser fanatischen Frömmigkeit.5

Höß entfremdete sich der katholischen Kirche immer mehr, bis er 1922 völlig mit ihr brach. Nachdem er sich dazu entschlossen hatte, ersetzte er ganz offensichtlich die Religion durch die nationalsozialistische Weltanschauung. Für ihn sei die antisemitische Propaganda der Nationalsozialisten so unumstößlich wie ein Kirchendogma gewesen, meinte er gegenüber Gilbert.6

In seinen Autobiographischen Aufzeichnungen erweckt Höß häufig den Eindruck, die eigene Familie habe über »Dienstpersonal« verfügt. In diesen Kontext gehören auch seine späteren Hinweise darauf, er sei durch einen privaten Hauslehrer unterrichtet worden, habe in Mannheim erst die Volksschule und dann das Großherzogliche Karl-Friedrich-Gymnasium besucht, das er dann mit der Mittleren Reife verlassen habe:

Ganz besonders wurde ich immer darauf hingewiesen, dass ich Wünsche oder Anordnungen der Eltern, Lehrer, Pfarrer usw., ja aller Erwachsenen bis zum Dienstpersonal unverzüglich durchzuführen bzw. zu befolgen hätte und mich durch nichts davon abhalten lassen dürfte.7

Mit dieser Aussage wollte Höß augenscheinlich begründen, dass er schon in frühester Kindheit zu unbedingtem Gehorsam erzogen worden war und entsprechend auch die späteren Tötungsbefehle unverzüglich und penibel ausführte. Nicht von ungefähr führte er zudem an, dass sein Vater, obwohl »fanatischer Katholik und entschiedener Gegner der Reichsregierung«, der Überzeugung gewesen war, trotz aller Gegnerschaft müssten die Gesetze und Anordnungen des Staates unbedingt befolgt werden.8 Genau diese Haltung bestimmte dann Rudolf Höß’ späteres Leben.

Doch nun zurück zum Lebenslauf: Höß meldete sich am 31. Dezember 1917 in dem damals noch selbstständigen Dorf Friedrichsfeld an. Angesichts der zu erledigenden Regularien konnte er somit frühestens 1918 Soldat werden, behauptete aber stets – auch gegenüber den britischen Vernehmern:

[<<22||23>>] Am 1.8.16 trat ich als Kriegsfreiwilliger in das Badische Dragoner-Regiment 21, Ersatzschwadron in Bruchsal, Baden, ein. Nach einer kurzen Ausbildung kam ich zum Asienkorps nach der Türkei und blieb bis Ende 17 in Mesopotamien und war dann bis zum Waffenstillstand an der Palästina-Front. Ich wurde zweimal verwundet, erlitt Malaria und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Vom 2. Oktober 1916 bis zum 6. März 1917 sei er, so gab Höß an, bei der 6. Türkischen Armee an der Irakfront eingesetzt worden und habe die Kämpfe um Kut-el-Amarna und Bagdad mitgemacht. Ihm seien am 17. Februar 1917 das Eiserne Kreuz II. Klasse, am 6. Oktober 1917 der Eiserne Halbmond und am 19. Dezember 1917 die Badische Verdienstmedaille verliehen worden. Als weitere Auszeichnungen nannte Höß das Eiserne Kreuz I. Klasse (16. Mai 1918), das Baltenkreuz (4. Januar 1920), den Schlesischen Adler (9. Juni 1921) sowie Erinnerungs-Medaillen (1. Oktober 1938 und 27. September 1939) und das Kriegsversehrtenkreuz II. Klasse (20. April 1941). Er habe ab dem 30. Januar 1919 in der Nachrichtenabteilung des Ostpreußischen Freiwilligen Korps gedient und ab dem 13. September 1919 im Freikorps Roßbach.

Auch diese Aussagen entsprechen nicht der Wahrheit. Richtig ist vielmehr, dass Höß 1918 Soldat wurde, ein Jahr zuvor demnach nicht in der Türkei verwundet worden sein und auch die von ihm erwähnten Auszeichnungen zu den genannten Zeitpunkten nicht erhalten haben konnte.

Unverkennbar bereiteten seine Herkunft und seine unzureichende schulische Ausbildung dem späteren KZ-Kommandanten erhebliche Probleme. Anders ist kaum zu verstehen, dass er oft betonte, über viele Generationen seien seine Ahnen väterlicherseits Offiziere gewesen, sein Großvater sei 1870 an der Spitze eines Regiments gefallen und auch sein Vater sei mit Leib und Seele Soldat gewesen. Seine Mutter habe gewollt, dass er erst sein Abitur mache, dann könne man über seinen Wunsch, Soldat zu werden, sprechen.9 Vom Abitur konnte allerdings überhaupt keine Rede sein, hatte Höß doch nicht einmal die Versetzung in die Quarta geschafft. [<<23||24>>]

Im Freikorps Roßbach

Nach seiner Soldatenzeit schloss sich Höß dem Freikorps Roßbach10 an, einem der zahlreichen nach dem Ersten Weltkrieg gebildeten Freikorps. Da – beziehungsweise in der »Arbeitsgemeinschaft Roßbach« – kam Höß intensiv mit der nationalsozialistischen Ideologie in Berührung. Die Freikorpsmitglieder betrachteten sich als Soldaten, die einer politischen Idee folgten, und nicht etwa als bloße Söldner. Als solche galten sie jedoch offensichtlich für den späteren Propagandaminister Joseph Goebbels, der in seinen Tagebüchern unter dem 13. Mai 1926 vermerkte, er habe in Breslau die Nacht über mit »Landsknechten« von Roßbach zusammengesessen.11

Das Freikorps Roßbach kämpfte unter anderem im Baltikum und in Oberschlesien. Im Oktober 1919 hatte Reichswehrminister Noske im Reichstag noch verkündet, er werde auf jeden Deutschen, der ins Baltikum zu kommen versuche, schießen lassen, doch gelang es vielen Formationen, dorthin zu gelangen.12 Als Roßbach an der preußischen Grenze angehalten werden sollte, ließ er kurzerhand einige Maschinengewehre feuerbereit machen. Die Grenzschutzoffiziere salutierten und erklärten, sie müssten leider der Gewalt weichen.

Der Kampf der Freikorps gegen die ins Baltikum vorgerückten sowjetischen Bolschewisten, nach deren Rückzug aber gegen Letten und Esten, wurde mit einer beispiellosen Grausamkeit geführt. Höß meinte damals:

Unzählige Male sah ich die grauenhaften Bilder mit den ausgebrannten Hütten und den verkohlten oder angeschmorten Leichen von Frauen und Kindern. Ich glaubte damals, dass es eine Steigerung menschlichen Vernichtungswahns nicht mehr geben kann.13

Doch gerade Höß selbst trug später zu einer solchen »Steigerung« an verantwortlicher Stelle bei.

Der »Parchimer Fememord«

Rudolf Höß stellte sich in den Vernehmungen nach Kriegsende und in seinen Erinnerungen stets als jemand dar, der als SS-Angehöriger nur [<<24||25>>] Befehle ausgeführt habe und dem es nie in den Sinn gekommen sei, die Befehlsausführung zu verweigern. Ungeachtet der zweieinhalb Millionen Menschen – tatsächlich waren es wohl circa 1,1 Millionen –, für deren Tod er nach eigenen Angaben direkt Verantwortung trug, betrachtete er sich keinesfalls als »Mörder«. Wenn überhaupt, dann habe sich die SS insgesamt des Mordes schuldig gemacht, lautete seine zumindest nach dem Krieg geäußerte Auffassung.

Höß verdrängte bei einer solchen Betrachtungsweise, dass er selbst gefoltert und getötet hatte, und zwar ohne jeden Befehl »von oben«. Dafür steht beispielsweise die Ermordung des Lehrers Walter Kadow. Dabei geht es um den »Parchimer Fememord« von 1923, an dem Höß an führender Stelle beteiligt war. Er gehörte zu dieser Zeit der »Arbeitsgemeinschaft Roßbach« an, der Nachfolgeorganisation des verbotenen »Freikorps Roßbach«. Völkische Rechtsradikale wie Höß – und übrigens auch Martin Bormann – hatten Kadow vorgeworfen, das Mitglied der NSDAP-Tarnorganisation Großdeutsche Arbeiterpartei Albert Leo Schlageter verraten zu haben. Während der französisch-belgischen Ruhrbesetzung war Schlageter militanter Aktivist und wurde wegen Spionage und mehrerer Sprengstoffanschläge von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Kadow soll – so jedenfalls die spätere Begründung für seine Ermordung und für die Heroisierung der Mörder – für Schlageters Tod verantwortlich gewesen sein.

Walter Kadow, am 29. Januar 1900 in Hagenow als Sohn eines Schmieds geboren, besuchte Volks- und Bürgerschule und von Herbst 1915 bis Ostern 1918 das Lehrerseminar in Neukloster. Anschließend war er ein Jahr als Assistent an der Schule in Roggenstorf bei Grevesmühlen tätig. Da er kein Geld für die weitere Ausbildung hatte, kam er im Herbst 1922 zu den »Roßbachleuten« und war als landwirtschaftlicher Arbeiter auf Gut Treuenfels in Herzberg beschäftigt. Hier begegnete er Rudolf Höß und Martin Bormann. Kadow war nach Zeugenaussagen bei seinen Arbeitskameraden höchst unbeliebt. Er hatte sich wiederholt als Leutnant oder gar Oberleutnant aufgespielt, mit Orden geprahlt, die nicht seine eigenen waren, Geld geliehen, ohne es zurückzuzahlen sowie Unterschlagungen und Zechprellerei begangen. Ferner wurde ihm vorgeworfen, er sei kommunistischer Spitzel und wolle in das von Frankreich besetzte Ruhrgebiet reisen. Höß behauptete, einmal in [<<25||26>>] einem Gespräch gehört haben, dass Kadow früher kommunistischer Parteisekretär in Klütz gewesen sei. Der spätere Angeklagte Georg Pfeiffer räumte ein, Kadow in Herzberg heimlich das Tagebuch entwendet zu haben.14 Darin habe gestanden, dass Kadow einige Male das Innenministerium in Schwerin aufgesucht habe. Das wurde als Beweis seines Denunziantentums gesehen. Das Tagebuch habe er, so Pfeiffer weiter, dem Geschäftsführer des Guts, Martin Bormann, zur Verwahrung gegeben. Außerdem habe er Briefumschläge gefunden, die an das »Präsidium Berlin« und an das »Ministerium des Innern von Mecklenburg-Schwerin« gerichtet gewesen seien. Der Gutsbesitzer wies daraufhin Bormann an, Kadow zu entlassen.

Über Bormann, der als späterer Hitler-Adlatus eine rasante Parteikarriere machte, ist in Akten des Leipziger Oberreichsanwalts übrigens zu lesen:

Nach Besuch der Realschule und des Realgymnasiums wurde Bormann im Sommer 1918 zur Feldartillerie eingezogen, kam aber nicht mehr ins Feld und wurde im Frühjahr 1919 vom Militär entlassen. Dann ging er als Eleve auf ein Gut in Mecklenburg und kam im gleichen Jahr noch auf das Gut des Rittergutsbesitzers von Treuenfels in Herzberg. Seit längerer Zeit ist er hier Geschäftsführer und bekleidete diesen Posten auch zur Zeit der Tat. Auf dem gleichen Gute befanden sich die mit angeschuldigten [Georg] Pfeiffer und [Emil] Wiemeyer und der ermordete Kadow als landwirtschaftlicher Arbeiter. Bormann ist Abschnittsleiter der D.F.P. [sic] im Bereich Herzberg.15

Aus den Unterlagen des Oberreichsanwalts über Rudolf Höß geht hervor, dass dieser nicht nur als landwirtschaftlicher Arbeiter seinen Lebensunterhalt verdingte, sondern selbst als Filmkomparse gearbeitet hatte. Über ihn hieß es unter anderem:

Als Roßbach nach dem Kapp-Putsch sein Freikorps wieder aufstellte, trat er diesem bei und war mit ihm im Ruhrgebiet. Nach der abermaligen Auflösung arbeitete er auf Gütern in Mecklenburg, Schlesien und Schleswig-Holstein mit kurzer Unterbrechung, während deren er mit den anderen Roßbachleuten bei der Herstellung des Films Fridericus Rex in Jüterbog Verwendung fand. Ende 1922 trat er dem »Verein für landwirtschaftliche [<<26||27>>] Berufsausbildung in Mecklenburg« bei, erhielt durch ihn weitere Stellen in Mecklenburg und war seit April 1923 in der Ziegelei des Gutbesitzers Schnütgen in Neuhof bei Parchim, wo er zur Zeit der Tat – noch als Vorarbeiter – in Arbeit stand und wo auch die Mitangeschuldigten Zabel und Jurisch beschäftigt waren. Höß ist im Januar 1923 Mitglied der Deutschen Freiheitspartei [sic] geworden.16

Das Mordopfer Kadow und die Angeklagten waren also nicht nur über den gemeinsamen Arbeitgeber, sondern auch durch ihre Zugehörigkeit zur Arbeitsgruppe Roßbach sowie zur rechtsradikalen Deutschvölkischen Freiheitspartei (DVFP) verbunden.

Den Hergang des »Fememordes« rekonstruierte der Oberreichsanwalt folgendermaßen:

Kadow war am 31. Mai 1923 mit einem Bekannten in Parchim erschienen und hatte den Kaufmann von Haarz um ein Darlehen von 5000 Mark gebeten.17 Er erhielt das Geld als Geschenk und machte sich mit Kumpanen auf den Weg in die Gastwirtschaft Luisenhof. Das war Bormann zu Ohren gekommen, der nun einem Arbeiter namens Kühl vorschlug, die Gelegenheit zu nutzen und Kadow einmal ordentlich zu verprügeln. Ein paar Kameraden sollten mit dem Jagdwagen nach Parchim fahren. Nach 11 Uhr abends kam die Mörderbande, zu der auch Höß gehörte, in der Gaststätte an. Kadow war längst betrunken und lag auf einem Sofa.

Höß hatte einen geladenen Revolver bei sich, die anderen Schlagringe und Gummiknüppel. Sie luden Kadow auf den Jagdwagen und nach kurzer Fahrt auf einer Chaussee bog das Gefährt auf Anweisung von Höß in ein Waldgebiet ab. Kadow wollte fliehen, wurde jedoch durch einen Warnschuss von Höß gestoppt. Höß brach zudem einen jungen Baum ab und schlug mit dem Stamm auf Kadows Schädel ein.18

Es wurde diskutiert, ob man Kadow waschen und in ein Krankenhaus bringen oder was sonst mit ihm geschehen solle. Schließlich setzte sich Höß mit seinem Vorschlag durch, Kadow im Wald zu vergraben: »Darauf setzte sich der Wagen abermals in Bewegung, indem Pfeiffer, wie bisher, unter Führung des Höß zunächst ungefähr 1½ km auf der Landstraße entlang fuhr und rechts in eine Waldschonung einbog. Nach einer weiteren Wegstrecke von etwa 400 m wurde Halt gemacht und der [<<27||28>>] in seine Pelerine gehüllte Kadow vom Gepäckträger herabgehoben und auf den Boden gelegt.«19

Dort durchtrennte Emil Wiemeyer ihm die linke Halsschlagader. Als Kadow sich weiterhin rührte, feuerte Höß einen Schuss auf den Kopf ab. Die Leiche wurde notdürftig verdeckt, der Wagen gereinigt. Am nächsten Morgen fuhren Höß und Zabel zum Tatort, vergruben die Leiche und bedeckten das Grab mit Heidekraut. Bormann, der am Mord nicht direkt beteiligt war, gab Höß, Zabel, Pfeiffer und Wiemeyer den Rat, aus der Gegend zu verschwinden. Die aber blieben, weil sie befürchteten, »durch ein gemeinsames, plötzliches Verschwinden Verdacht zu erwecken«.20

Eingeflochten sei an dieser Stelle, welches Risiko man eingeht, wenn man sich auf Sekundärquellen beruft. Dies zeigt gerade der »Parchimer Fememord«. So heißt es bei dem französischen Historiker Jean-Claude Pressac, fünf Tage nach der Hinrichtung von Schlageter habe Bormann die »Anweisung« erteilt, »den alten Lehrer Kadow« zu ermorden.21 Von einer Anweisung kann keine Rede sein und zum Zeitpunkt seines Todes war Kadow kein Lehrer und zudem gerade einmal dreiundzwanzig Jahre alt!

Einige Monate später wurden sieben der Beteiligten verhaftet. Nachdem die Staatsanwaltschaft Schwerin den Fall zunächst als unpolitische Prügelei unter Saufkumpanen mit tödlichem Ausgang wertete, zog der Ankläger beim Reichsgericht in Leipzig, Ludwig Ebermayer, den Fall auf Grundlage des Gesetzes zum Schutze der Republik an sich, so dass die Zuständigkeit an den Staatsgerichtshof in Leipzig überging. Höß gestand zunächst vor dem Amtsgericht Haynau die Tat, widerrief sein Geständnis jedoch wenig später.

Im »Parchimer Fememordprozess« unter Vorsitz von Richter Alexander Niedner wurde Höß am 15. März 1924 zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren Zuchthaus verurteilt, Bormann, der nach dem Mord versucht hatte, Spuren zu beseitigen, zu einem Jahr Gefängnis wegen Beihilfe und Begünstigung. Die übrigen Beteiligten – Bernhard Jurisch, Karl Zabel, Georg Pfeiffer, Emil Wiemeyer und Zenz – erhielten Gefängnisstrafen zwischen neuneinhalb und fünfeinhalb Jahren wegen schwerer Körperverletzung und vollendeten Totschlags.

Höß sagte später:

[<<28||29>>] Wir hatten den Verräter Schlageters an die Franzosen totgeschlagen. Und einer, der selbst dabei war, gab den Fall dem Vorwärts – der führenden sozialdemokratischen Zeitung – bekannt, angeblich aus Gewissensbissen, in Wirklichkeit, wie es sich später herausstellte, um sich Geld zu machen. Wie sich der ganze Fall in Wirklichkeit abgespielt hatte, konnte nicht geklärt werden. Der Anzeigende [gemeint ist Bernhard Jurisch] war bei dem Vorfall nicht nüchtern genug, um sich noch genau der Einzelheiten erinnern zu können. Die Wissenden schwiegen sich aus. Ich selbst war wohl dabei, aber weder Rädelsführer noch Hauptbeteiligter. Als ich während der Untersuchung merkte, dass der Kamerad, der der eigentliche Täter war, nur durch mich belastet werden konnte, nahm ich die Schuld auf mich, und er kam noch während der Untersuchung frei. Ich brauche nicht zu betonen, dass ich mit dem Tod des Verräters einverstanden war aus den oben geschilderten Beweggründen. Noch dazu, dass Schlageter mir ein alter, guter Kamerad war, mit dem ich schon im Baltikum und im Ruhrgebiet manch harten Strauß durchgekämpft hatte, mit dem ich in Oberschlesien hinter den feindlichen Linien gearbeitet hatte und mit dem ich manch dunklen Weg der Waffenbeschaffung gegangen war. Ich war damals – und bin es auch heute noch – fest davon überzeugt, dass dieser Verräter den Tod verdient hatte. Da aller Wahrscheinlichkeit nach kein deutsches Gericht ihn verurteilt haben würde, richteten wir ihn, nach einem ungeschriebenen Gesetz, das wir uns, aus der Not der Zeit geboren, selbst gegeben hatten.22

Erwiesen ist, dass es sich beim Mord an Kadow um einen besonders grausamen und brutalen Totschlag handelte. Zeugnisse dafür, dass Kadow ein Verräter war, gibt es nicht. Es verwundert kaum, dass Höß mit dieser Darstellung den »Fememord« beschönigt und – wie so oft – zum Mittel der Lüge griff. Dazu färbte er seine eigene Rolle schön und gerierte sich gar als Märtyrer, indem er behauptete, die Schuld auf sich genommen zu haben, um den eigentlichen Täter zu schützen. Die Ermordung Kadows rechtfertigte er und ging später sogar noch so weit, seine Tatbeteiligung zu leugnen. Am 25. März 1928 schrieb er aus der Brandenburger Haft an eine Frau Prof. Härtel in Nördlingen: Für die Schläge mit dem Baum habe er anderthalb Jahre Zuchthaus bekommen, für die eigentliche Tötung neun Jahre. Dabei sei er doch unschuldig. Während der Tötung Kadows sei er bei den Pferden gewesen und habe diese festgehalten.23[<<29||30>>]

Im Brandenburger Zuchthaus

Nach der Untersuchungshaft in Leipzig verbüßte Höß einen Teil seiner Strafe im Zuchthaus Brandenburg. Über diese Zeit schrieb er:

Eine neue, mir bisher unbekannte Welt tat sich für mich auf. Es war zu der Zeit die Strafverbüßung in einem preußischen Zuchthaus wirklich kein Erholungsaufenthalt.24

(…) Schon in den ersten Tagen meiner Strafverbüßung wurde ich mir endlich über meine Lage eindeutig klar. Ich kam zur Besinnung. (…) Bisher hatte ich so in den Tag hineingelebt, hatte das Leben genommen, wie es sich mir bot, ohne mir Gedanken ernsthafter Art um meine Zukunft zu machen. Nun hatte ich Muße genug, über mein bisheriges Leben nachzudenken, meine Fehler und Schwächen zu erkennen und mich auf ein späteres, inhaltsreicheres Leben vorzubereiten.

Ich hatte zwar – zwischen den Freikorps-Einsätzen – einen Beruf erlernt, zu dem ich Lust und Liebe hatte und in dem ich vorwärtskommen konnte. Ich hatte Passion zur Landwirtschaft und auch schon Gutes geleistet, dafür sprachen meine Zeugnisse. Doch der wahre Lebensinhalt, das, was das Leben wirklich ausfüllt, das fehlte mir, war mir auch zu der Zeit noch nicht erkennbar.25

(…) Ich gewöhnte mich an den rauen Umgangston der unteren Beamten, die, je primitiver sie waren, desto mehr ihren willkürlichen Machtgelüsten frönten. Ich gewöhnte mich auch daran, die von solchen in jeder Hinsicht beschränkten Beamten gegebenen, oft unsinnigsten Anordnungen willig und ohne innere Auflehnung, ja mit einem inneren Schmunzeln, auszuführen. Ich gewöhnte mich an den rohen, gemeinen Umgangston, mit dem sich die meisten Gefangenen dort begegneten. Doch nie konnte ich mich daran gewöhnen, obwohl dies täglich geschah, wenn von den Gefangenen über alles, was schön und gut am Leben war und was vielen Menschen heilig galt, gemein, frivol und gehässig hergezogen wurde; besonders verletzend, wenn sie merkten, dass sie damit einem Mitgefangenen wehtun konnten. So Gehörtes hat mich immer aufgeregt.

Ein gutes Buch ist mir allzeit ein guter Freund gewesen.26

(…) Ich bekam fortgesetzt von Kameraden und bekannten Familien gute und wertvolle Bücher aus allen Gebieten. Für Geschichte, Rassenkunde und [<<30||31>>] Vererbungslehre jedoch interessierte ich mich besonders und beschäftigte mich damit am liebsten.27

Neun Monate verbrachte Höß in Untersuchungshaft in Leipzig und trat am 10. April 1924 nach seiner Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung und vollendeten Totschlags im Zuchthaus Brandenburg eine zehnjährige Freiheitsstrafe an, die jedoch aufgrund einer Reichsamnestie auf fünf Jahre verkürzt wurde. Die Personalakten für diese Zeit befinden sich im Landeshauptarchiv Brandenburg in Potsdam und geben Auskunft über seinen Zuchthausalltag, seine Besuche und Anträge an die Zuchthausleitung, sein Denken und sein Verhältnis zum Nationalsozialismus. Obwohl Höß eine prägende – und seinen Charakter entlarvende – Zeit im Brandenburger Zuchthaus zubrachte, ist diese wichtige Fundstelle von Höß-Biographen bisher weitgehend außer Acht gelassen worden.

Mit Schreiben des Oberreichsanwalts an die Strafanstalt Brandenburg wurde der »landwirtschaftliche Arbeiter Rudolf Höß zur Einlieferung gebracht «,28 wobei »die Strafe ab 15. März 1924 nachmittags, 6 Uhr zu berechnen und nach Maßgabe des Herrn Oberreichsanwalts in Einzelhaft zu vollstrecken« war. Höß erhielt die Gefangenennummer 2934/28 und bekam am 10. April 1924 unter anderem folgende Ausstattung:

– 1 Hose braun Manchester

– 1 Jackett grau und graues Leinen, Reithose, – 1 Hemd Leinen, Kurzhemd

– 1 Paar Strümpfe grau, Wolle

– 1 Paar Stiefel, Schaft

– 1 Schlips, Selbstbinder

– 1 Taschentuch weiß

Ferner wurden ihm eine Haarbürste, ein weißer Leibriemen, eine Schachtel Schuhcreme, eine Schuhbürste und eine Zahnbürste ausgehändigt.

[<<31||32>>]

3 Faksimile eines Schreibens von Rudolf Höß an die Strafanstalt Brandenburg

[<<32||33>>] In seiner Selbstauskunft für die Leitung der Strafanstalt vom 22. 1924 schrieb Höß, zur Tatzeit bei seinem letzten Arbeitgeber, der Ziegelei Neuhof bei Parchim, ein Einkommen von drei Zentner Roggen monatlich erhalten zu haben.29 Dies war durchaus nicht ungewöhnlich, denn in der Zeit der Hochinflation war eine Bezahlung in Naturalien wertbeständiger und willkommener als eine Zahlung des Lohns in Reichsmark.

Als seinen letzten Aufenthaltsort gab er das mecklenburgische Dorf Brüel an und nannte als nächste Angehörige seine Schwestern Maria und Margarete, die beide als Kindergärtnerinnen in Mannheim arbeiteten.

Die ihm zur Last gelegten Straftaten räumte er mit einem »Jawohl« ein, obwohl er sie von da an immer abstritt. Auf die Frage nach den Plänen nach seiner Entlassung meinte Höß nur: »Unbestimmt, da zu lange Strafe.« Einen geistlichen Beistand während der Haftzeit lehnte er ausdrücklich ab. Mehrfach beantragte er den Bezug von Illustrierten, doch der Direktor der Strafanstalt wies zum Beispiel am 4. Juni 1924 den Antrag, die Zeitschrift Der Kamerad zu abonnieren, ab, da sie zu völkisch und als »Kampfblatt gegen die bestehende Regierung und letzten Endes auf gewaltsamen Umsturz gerichtet« sei.30

Relativ häufig wandte sich Höß mit Bitten unterschiedlichster Art an die Leitung des Zuchthauses. Am 3. Februar 1924 beantragte er, einen Brief an »frühere Kameraden« zu schreiben und bat um die Aushändigung von Büchern und Schreibmaterial. Außerdem wollte er »1 Zahn auf eigene Kosten machen lassen«. Hinsichtlich der Zahnbehandlung trug er am 1. Mai 1924 sein Anliegen erneut vor und erklärte zugleich, das Geld hierfür wolle er sich »von Leuten der Vereinigung Roßbach« schicken lassen. Dies wurde ihm ebenso genehmigt wie am 14. August 1924 das Ullstein-Wörterbuch 1000 Worte englisch oder am 7. Oktober 1924 eine Turnerlaubnis. Am 22. Januar 1925 beantragte er, das Licht in seiner Zelle möge bis 9 Uhr brennen, und am 25. November 1925 bat er um eine Ausweitung bis 10 Uhr abends. Da er diese Anträge damit begründete, er wolle sich auch abends fortbilden, wurden sie ihm gemeinhin genehmigt. Seife und Zahnpasta standen regelmäßig auf seinem »Wunschzettel«. Gegebenenfalls erhielt er hierfür, wie beispielsweise am 25. April 1925, einen Vorschuss auf seinen Arbeitslohn. Am selben Tag bat er auch um die Aushändigung von Fotos seiner Eltern.

[<<33||34>>] Um das Bild von Höß abzurunden, seien hier exemplarisch weitere Wünsche aufgeführt:

– 7. Oktober 1924: Bitte um Turnerlaubnis, am 25. 11. 1925 um die Erlaubnis, Turnschuhe zu kaufen.

– 22. Januar 1925: Bitte um vier Hefte und ein Dutzend [Schreib-] Federn, Atlas und geographische Lehrbücher.

– 3. Juli 1926: Bitte um Aushändigung von zugesagten Bilderrahmen.

– 22. September 1926: Bitte, einen Brief an Frau Prof. Härtel zu schreiben, die Kleider in der Zelle behalten zu dürfen, und um eine zweite Turnstunde.

– 16. November 1926: Bitte, ein Geburtstagspaket annehmen zu dürfen.

– 9. und 30. Dezember 1926: Bitte, weitere Briefe an Prof. Härtel schreiben zu dürfen.

– 5. März 1927: Bitte um warme Schuhe wegen Rheumatismus – abgelehnt.

– Januar 1928: Bitte, eine Schreibtischunterlage zu kaufen.

– Anfang 1926 blieb er mit einem Schuhabsatz hängen, stürzte und ließ ein Kübelgefäß fallen. Den Schaden von 10,50 RM wollte er aus seinem »Vermögen« begleichen.

Besuch vom Freikorpsführer

Relativ häufig erhielt Höß Besuch, so von seinem letzten Arbeitgeber, dem Gutsbesitzer Rudolf Schnütgen, der in seinem Besuchsantrag am 11. Juni 1924 schrieb, »mit Höß verbinden mich völkische Ideale«.31 Er sei ein »selbstloser Mann«. Bruno Fricke, Leutnant des inzwischen aufgelösten Freikorps Roßbach, aus Berlin besuchte ihn mehrmals – so am 8. Juni 1925 – und hatte in seinem Antrag vom »Kameraden Fähnrich Rudolf Höß« gesprochen.32 Ein gewisser »Beckmann aus Kalsow« kümmerte sich um den Häftling und fragte am 25. Oktober 1924 bei der Anstaltsleitung an, ob er Höß Wandbilder schicken könne und wie oft er ihn besuchen dürfe.33 Die Antwort kam am 1. November 1924. Gegen die Einsendung von Bildern sei nichts einzuwenden, jedoch müsse es der »hiesigen Beurteilung überlassen werden, ob sie für die Aufhängung geeignet seien«.34

[<<34||35>>]

4 Faksimile eines Schreibens von Rudolf Höß aus dem Zuchthaus Brandenburg

[<<35||36>>]Zu den Besuchern gehörten der bereits erwähnte Bruno Fricke, Frau Prof. D. Härtel aus Altenau/Harz am 24. Juli 1926 sowie Oberleutnant a.D. Roßbach. Er hatte als Adresse Berlin-Wannsee, »z. Zt. München« angegeben und schrieb am 3. März 1926, er wolle »gelegentlich meiner Durchreise durch Brandenburg den Strafgefangenen Rudolf Höß einmal besuchen«.35 Aus einem Brief von Höß habe er ersehen, dass dieser sich freuen würde, ihn, »seinen alten Führer« einmal wiederzutreffen. Vor allem hielt Roßbach »diesen Besuch im Interesse des seelischen Gesundheitszustandes für zweckdienlich«. Dass er keinerlei andere Absichten mit seinem Besuch verfolge, brauche er wohl nicht zu erklären, schrieb Roßbach. Ebenso dürfte der Direktion bekannt sein, dass er mit der »Parchimer Angelegenheit« – dem Fememord also – selbst nichts zu tun habe. Die Antwort kam am 10. März 1926. Die Zuchthausleitung hatte gegen den Besuch nichts einzuwenden.36 Allerdings bestand der Direktor darauf, den Besucher persönlich zu Höß zu bringen. Roßbach, der für den Reichskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung als »Vertreter des Führers für Norddeutschland« galt, kündigte daraufhin sein Eintreffen in der Stadt Brandenburg für den 1. April 1926 an und meinte, er werde dann gegen 10.45 Uhr in der Anstalt sein können.37

Zu den »alten Kameraden«, die Höß besuchten, gehörten ferner bekannte Mitglieder verschiedener Freikorps, so aus Berlin Dankwart Belling und Hans-Gerd Techow. Letzterer war an der Ermordung von Außenminister Walther Rathenau am 24. Juni 1922 beteiligt, vom Staatsgerichtshof Leipzig verurteilt worden und gehörte nun der Berliner SA-Führung an. Werner Lass, Gründer der rechtsradikalen Schill-Jugend, 1928 wegen Bombenanschlägen mit seinem Finanzreferenten Techow verhaftet, aber aus Mangel an Beweisen entlassen, besuchte Höß gleichfalls. Auf mehrere Anfragen erhielten die Briefeschreiber die Antwort, Höß dürfe keine Lebensmittelpakete empfangen – Ausnahmen seien lediglich zu den Weihnachtsfeiertagen gestattet.38 So hatte ihm die »Sportschule Ekkehard in Stuer«39 am 21. Dezember 1927 ein »Liebesgabenpaket mit Wurst, Butter, Speck, Käse, Pfeffernüsse« und einen Brief zukommen lassen, was ihm im Hinblick auf die Weihnachtstage ausgehändigt wurde. Ohnehin wurden die Haftbedingungen für Höß immer wieder gelockert. Er war Gefangener der III. Stufe, die allerlei Privilegien genoss.

[<<36||37>>]

5 Brief von Oberleutnant a.D. Gerhard Roßbach an die Direktion der Strafanstalt Brandenburg an der Havel

[<<37||38>>]

6 Umschlag des Briefes von Höß an seine »Braut«

Höß durfte zwar Briefe schreiben, doch war diese Erlaubnis auf Verwandte beschränkt. In seiner Autobiographie erwähnte er eine »Braut«, die ihm »Kameraden« schon in Leipzig besorgt hätten, da er nur mit Verwandten – hierzu zählte eben auch eine »Braut« – habe korrespondieren dürfen.40 Dieses Mädchen habe ihm »treu und brav« über all die Jahre geschrieben und über alle Vorgänge in seinem Bekanntenkreis berichtet. Diese Briefe sind verloren gegangen, lediglich ein Brief an »Fräulein Helene Huber« in Mannheim, der als unzustellbar in die Anstalt zurückkam, wurde zu den Personalakten genommen und gibt heute noch Auskunft.

Letzte Sicherheit über die Identität dieser »Verlobten« gibt es nicht. Nach intensiven Recherchen von Karen Strobel vom Stadtarchiv Mannheim war die Innenstadt von Mannheim zur entsprechenden Zeit in Quadrate eingeteilt. Höß hatte irrtümlicherweise als Adresse »R.2.1.« angegeben. Die Suche von Karen Strobel ergab, dass »R.2.1« zur damaligen Zeit die Adresse der evangelischen Konkordienkirche war. Sie stellte jedoch fest, dass im Quadrat »S.2.1« eine Familie Huber mit Tochter Helene gemeldet war.

[<<38||39>>]

7 Amtliche Meldekartei von Helene Huber

Helene Huber hatte bis zum 30. Mai 1923 bei ihren Eltern in »S.2.1« gewohnt und war dann nach Gelsenkirchen umgezogen, bevor sie am 5. Januar 1927 zu ihren Eltern nach Mannheim zurückkehrte. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Höß ihr nach Mannheim geschrieben hatte, nicht wissend, dass seine »Braut« inzwischen in Gelsenkirchen wohnte, und der Brief daher als unzustellbar zurückkam. Einen Bezug zu Mannheim hatte Höß auch dadurch, dass zur fraglichen Zeit seine beiden Schwestern in Mannheim lebten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie ihm bei der Suche nach einer »Braut« behilflich waren. [<<39||40>>]

Brief an die Mannheimer »Braut«

Aufschluss über seine Version der Mordtat und sein Verhältnis zum »Führer« gibt der Brief an »Helene Huber, Mannheim R.2.1.«, der nicht zugestellt werden konnte und so der Nachwelt erhalten blieb. Angesichts der zeitgeschichtlichen Bedeutung soll er im vollen Wortlaut wiedergegeben werden. Er habe am zweiten Verhandlungstag Brief und Päckchen bekommen, schrieb Höß der »lieben Helene« und fuhr dann fort:

Also 10 Jährchen findet der hiesige Staatsgerichtshof ungefähr für nötig, um mich zu bessern. ½ Jahr wurde für Untersuchungshaft angerechnet, ¼ Jahr haben wir nicht angerechnet bekommen, mit so Kleinigkeiten gibt sich der Staatsgerichtshof nicht ab. Nun zur welterschütternden Tat selbst. War da zwischen uns, in Mecklenburg, ein gewisser Kadow, ein verkrachter Schulamtskandidat, der so tat, als ob er mit Leib und Seele bei unserer Sache wäre, in Wirklichkeit aber komm. [kommunistischer] Spitzel war, außerdem stand er in französischen Spitzeldiensten. Nachdem er sich bei uns sehr missliebig gemacht hatte, Geld unterschlagen, Schulden auf Namen der Kameraden gemacht, Kleider ders. gestohlen usw., wurde er entlassen und verschwand spurlos. Tauchte im Ruhrgebiet wieder auf und war Mitverräter an Schlageter. Am 31. Mai vorigen Jahres erscheint er plötzlich wieder in Parchim, um etliche von uns ins Ruhrgebiet zu locken. Wir aber wollen ihn mal ganz gehörig verrollen. Finden bei ihm, als er betrunken war, seine Tagebücher, worin er alle seine Schandtaten aufgezeichnet hatte, außerdem kommun. Mitgliedskarte. Man stelle sich unsere Wut vor: vor 5 Tagen wurde Schlageter erschossen. Alle die Prügel, die wir durch Verräterei dieses Halunken, durch Überfälle der Kommunisten in schwach geschützten Versammlungen bezogen hatten. Wir waren auch schon ziemlich betrunken und überlegten überhaupt nichts mehr.

Wir fuhren auf einem Wagen aus Parchim raus nach unserem Wohnhaus in Neuhof b. Parchim. Unterwegs kriegt er ganz erbärmliche Prügel, aber er leugnete immer noch. Auf ’ner Wiese wurde angehalten und er nochmals zur Rede gestellt. Er leugnet und beteuert seine Unschuld. Unsere Wut wird zur Raserei, keiner achtet darauf, wie oder mit was er zuschlägt, Kadow bricht zusammen. Was nun machen. Wir fahren, um von der Chaussee wegzukommen, in ’nen Wald. Die anderen schleppen ihn ins Gebüsch, ich blieb bei den Pferden. Da geschah das Schreckliche an der Sache. Einer bekam einen Koller [<<40||41>>] und stürzt wie wahnsinnig auf den am Boden liegenden Kadow und schneidet ihm die Kehle durch. Ein anderer jagt ihm zwei Schüsse durch den Schädel.

Am anderen Morgen wird er im Waldesdickicht vergraben. Einer, der dabei war, ein arbeitsscheuer Bursche, verschwindet von uns, fährt nach Berlin und will sich Geld verschaffen, indem er die ganze Sache dem »Vorwärts« anzeigt. Nun folgt Verhaftung auf Verhaftung, ich entkomme nach Schlesien, werde aber durch Verrat eines Kommunisten, der mich von früher kannte, in Kaiserswaldau morgens um ½ 4 Uhr im Bett verhaftet. Dann wie ein Sternickel oder Großmann nach Leipzig transportiert – nun urteile du selbst! – Mich konnte man nun doch höchstens wegen schwerer Körperverletzung heranziehen. Mein Verteidiger (Justizrat Dr. Hahn Berlin) rechnete allerhöchstens auf 3 Jahre. Aber nein, die Anklage lautete sogar auf vors.[vorsätzlichen] Mord, wurde aber vom hohen Gerichtshof auf Mittäterschaft zum Totschlag gedrechselt unter Aberkennung aller Milderungsgründe nach viertägiger Verhandlungsdauer. 10 Jahre Zuchthaus wegen der »ungeheuren Erregung«, die diese Tat in allen Bevölkerungskreisen hervorgebracht hat.

Seit 9. April bin ich nun hier im Zuchthaus. Einzelhaft. Beschäftigung. Bastflechten (60 m am Tag). Von meinen Kameraden kam jeder in ein anderes Heim. Durch unsere Zusammenlegung käme sicher die Republik in Gefahr! Na noch ist nicht aller Tage Abend. Hier ist vielleicht ein Gesindel drin. Kommunisten, Separatisten, Hoch-, Kriegs- und Landesverräter, Spione und dergl. mehr.

Alle Augenblicke ertönt mal die Internationale. Alle hoffen nun auf Amnestie. Ich nicht, denn für Roßbacher und gar noch Völkische gibt’s keine Gnade. Wir sind nun mal nach Ansicht aller, außer unserer Kameraden, und denen, die uns kennen, der Auswurf der Menschheit. Mich schert’s nicht an. Ich habe mir noch nie was aus der Meinung der vielen gemacht. Ich vertraue auf den Sieg unserer Sache und auf meinen Führer und meine Kameraden.

Komm, was kommen mag – wir bleiben die alten – auch im Zuchthaus. Mich entehrt dies nicht.

Wie geht’s dir? Bei euch in Mannheim!

In den dortigen Blättern wird wohl auch unsere Schandtat breitgetreten worden sein. In den Leipziger Blättern wurden wir sogar abgezeichnet. Allerhand Ehre! Hoffentlich haben meine Schwestern nichts davon erfahren.

Herzliche Grüße Rudi41[<<41||42>>]

Bastflechten in der Einzelhaft

In seinen Autobiographischen Aufzeichnungen gibt Höß an, er habe in den ersten beiden Jahren seiner Haft alle Vierteljahre einen Brief von außen erhalten bzw. selbst schreiben dürfen.42 Den Zuchthaus-Akten ist jedoch zu entnehmen, dass er zweimonatlich schreiben und auch einen Brief empfangen durfte. Nach zwei Jahren erhielt er eine Reihe von Hafterleichterungen, konnte von nun an monatlich schreiben, so viele Briefe empfangen, wie eingingen, durfte sich Bücher bestellen, und in seiner Zelle wurde das Licht erst um 22 Uhr gelöscht. Im vierten Jahr der Haft wurde die Arbeitspflicht aufgehoben, sein Arbeitslohn betrug nun acht Pfennig pro Tag, und er durfte sogar jede zweite Woche schreiben.

Wie aus der »Nachweisung über Beschäftigung, Nichtbeschäftigung, Arrest, Krankheiten usw.« der Anstalt hervorgeht, saß Höß die meiste Zeit in Einzelhaft43 und hatte im April 1924 Bastflechtarbeiten auszuführen. Mehrfach musste er Schneiderarbeiten für andere Gefangene leisten, so im April 1925 und April 1926. 1927 wurde er in der »Hausvaterei«, der Effektenkammer also, eingesetzt, die er als die »Nachrichten-Sammelstelle der Anstalt« bezeichnete.44 Im November 1927 wurde Höß beschuldigt, beim Herausschmuggeln von Briefen aus dem Zuchthaus behilflich gewesen zu sein. Einer davon sei an eine Zeitung, der andere an den Preußischen Landtag gerichtet gewesen. Dies wies er in einem Protokoll vom 28. November 1927 zurück. In diesen Briefen sei behauptet worden, dass er – Höß – und ein weiterer Gefangener »des Nachts Frauen in unseren Zellen gehabt haben und mit diesen Frauen Geschlechtsverkehr ausführten«. Weiter soll in den Briefen gestanden haben, dass sich vier namentlich genannte Häftlinge, darunter auch Höß, »untereinander homosexuell betätigen«. Ein Mithäftling werde versuchen, Näheres über den Inhalt zu ermitteln. Er teile dies nur mit, »damit die Anstalt hiervor unterrichtet ist«.45 Die Anstaltsleitung verfügte handschriftlich, der Vorgang solle nach einer Woche und »unauffälligen Ermittlungen« wieder vorgelegt werden, doch verlief die Angelegenheit offensichtlich im Sande.

In bisherigen Darstellungen kam nicht zur Sprache, dass Höß als Hauptbeteiligter an dem »Parchimer Fememord« vom Landgericht Schwerin am 1. Juni 1926 dazu verurteilt wurde, der in der Hansestadt Wismar lebenden Mutter des ermordeten Walter Kadow vom 1. August [<<42||43>>] 1926 an eine lebenslängliche Rente von monatlich 30 Goldmark zu zahlen. Am 1. Oktober 1926 informierte sie die Brandenburger Zuchthausleitung über dieses Urteil. Zugleich kündigte sie an, dass sie nunmehr »im Wege der Zwangsvollstreckung gegen den Verurteilten vorgehen« werde.46 Die Anstaltsleitung konnte ihr jedoch keine Hoffnung machen, den Titel vollstrecken zu können: »Der hier einsitzende Rudolf Höß verfügt über keine Barmittel. Die aufkommenden Arbeitsbelohnungen können im Wege der Zwangsvollstreckung nicht beschlagnahmt werden, da sie erst durch Aushändigung bei Entlassung Eigentum werden.«47 Als Höß dann in Freiheit kam, war von einer Rentenzahlung nicht mehr die Rede.

Bemerkenswert ist, dass es außer den im Brandenburgischen Landeshauptarchiv verwahrten Akten der Zuchthausdirektion keine weiteren Unterlagen zu der Verurteilung von Höß gibt. Im Landeshauptarchiv Schwerin heißt es dazu, zahlreiche Unterlagen seien durch Kriegseinwirkung und mehr noch durch spätere unsachgemäße Lagerung verloren gegangen.

Abgelehnte Gnadengesuche

»Ich rechnete auch nicht mehr darauf, vor Ablauf der zehn Jahre rauszukommen. Mit Zuversicht hoffte ich, den ›Rest‹ meiner Strafe körperlich und geistig gesund zu überstehen. Hatte auch schon über meine weitere Selbstbeschäftigung nachgedacht: Sprachen, berufliche Weiterbildung. Dachte an alles Mögliche, nur nicht an eine Entlassung«, ist bei Höß zu lesen.

Und sie kam über Nacht! Im Reichstag war plötzlich und unerwartet eine Mehrheit gefunden worden in der äußersten Rechten und äußersten Linken, die beide großes Interesse daran hatten, ihre politischen Gefangenen freizubekommen. Es kam fast aus dem Stegreif eine politische Amnestie zustande, und mit vielen anderen wurde auch ich frei.48

Höß hatte an den Reichspräsidenten mehrere Gnadengesuche gerichtet, doch diese waren abgelehnt worden. Er fand dabei Unterstützer auf der rechtsextremen Seite. In einem Gesuch an den Reichsminister der Justiz, Oskar Hergt, hieß es beispielsweise am 5. September 1927:

[<<43||44>>]

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: