9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Tim Keller ist 40, als die Ärzte bei ihm Alkoholismus diagnostizieren. Nach einem heftigen Besäufnis wird er komatös in ein Krankenhaus eingeliefert. Er lernt nun die geschlossenen Abteilungen der Psychiatrie kennen. Der erfolgreiche Unternehmer verliert Familie und Firma. Tim bringt 30 Entgiftungen innerhalb von drei Jahren hinter sich, die seinen körperlichen Verfall und sozialen Niedergang jedoch nicht stoppen können. Auch die vielen Diskussionen mit der Klinikpsychologin, die ihm vorwirft, er habe sich mit seinem Schicksal abgefunden und sei zu bequem, um dagegen anzukämpfen, halten ihn nicht davon ab, erneut zur Flasche zu greifen. Die letzten Tage verbringt er zurückgezogen und steigert das Trinken bis zum Exzess. Realität und Wahnvorstellungen wirbeln durcheinander. Tim begreift, dass er den falschen Weg eingeschlagen hat, und denkt über Selbstmord nach.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

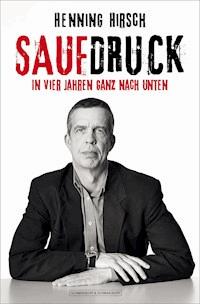

Henning Hirsch

SAUFDRUCK

IN VIER JAHREN GANZ NACH UNTEN

Autobiografischer Roman

VORWORT

Der Abend, an dem ich begann, Wodka wie Limonade zu trinken, beendete mein bisheriges Leben. Gestatten Sie, dass ich mich kurz vorstelle: Keller. Tim Keller. Anfang vierzig. Marktforscher mit eigener Firma. Süchtig. Nach Alkohol. Schon seit meinen Studententagen. Um es gleich vorneweg zu sagen: Dies ist kein Buch, das sich gegen den Alkohol im Allgemeinen richtet. Es soll auch nicht zur Abstinenz aufrufen. Nur weil ich ein Problem mit der Droge habe und für immer die Finger von dem Stoff lassen muss, heißt das nicht, dass andere ebenfalls einen weiten Bogen um Bier oder Wodka machen müssen. Viele können ihr Leben lang ohne Reue trinken. Manche hingegen mutieren zu Süchtigen. So wie ich. Letztlich weiß niemand im Voraus, wie es sich bei ihm entwickeln wird.

Für mich war der Alkohol über Jahrzehnte hinweg ein stets willkommener Vertrauter. Er begleitete mich durchs Studium. Half mir, vor wichtigen Klausuren ruhig zu bleiben. Machte mich heiter auf Partys und in Diskotheken. Steigerte meine Libido. Enthemmte mich beim Sex. Regte mich bei Geschäftsessen an. Kräftigte mich vor schwierigen Verhandlungen. Entspannte mich nach anstrengenden Arbeitstagen. Bescherte mir schöne Träume. Half mir, die Vorwürfe der Ehefrau und das Weinen der Kinder zu ertragen. Flüsterte mir originelle Ideen zu. Ließ mich schwierige Probleme plötzlich aus einem anderen Blickwinkel sehen und einer Lösung zuführen. Die Droge war aus meiner Wirklichkeit nicht mehr wegzudenken.

Das kann eine Freundschaft fürs Leben sein. Bei manchen Menschen scheitert diese innige Beziehung irgendwann. Beim einen dauert es länger. Beim anderen geht es schnell. Der Alkohol wird unversehens zum Feind. So verhielt es sich auch bei mir. Eines Abends stand ich am Tresen meiner Lieblingskneipe, konnte mich nur mit Mühe auf den Beinen halten, stierte mit müden Augen auf den Boden eines Bierglases und stellte fest, dass ich süchtig war. Mit dem Trinken konnte ich nicht mehr eigenständig aufhören, selbst wenn ich es gewollt hätte. Das geschah zweifellos nicht von heute auf morgen, sondern war ein schleichender Prozess. Natürlich ahnte ich es bereits viele Jahre vorher, verdrängte es aber. Soff weiter. Und mit einem Mal war sie da – die totale Abhängigkeit. Der gesamte Rhythmus wurde von nun an von der Droge bestimmt. Der Alkohol raunte mir schon am Morgen zu: »Nimm einen Schluck!«, und ich tat es, obwohl ich mir darüber im Klaren war, dass ich mir dadurch den gesamten Tag versauen würde. Ich wurde zum Spiegelsäufer, der vierundzwanzig Stunden konstant einen gewissen Pegel halten musste. Wille und Kraft, den Wahnsinn zu beenden, waren mir abhandengekommen.

Richtig problematisch mit dem Stoff wurde es nach meinem zweiundvierzigsten Geburtstag, als ich im Laufe weniger Wochen vollends die Kontrolle über den Konsum verlor. Ich lernte nun die Welt der Fachkliniken und Therapeuten kennen. Kaum aus der Entgiftung entlassen, wurde ich wenige Wochen später rückfällig, und das Jammertal tat sich erneut vor mir auf. Ein Entzug reihte sich an den nächsten. Jedes Experiment – selbst mit kleinsten Mengen – war bei mir zum Scheitern verurteilt. Der Alkohol beherrschte mich und nicht ich ihn. Ich musste viele Abstürze überstehen und erst ganz unten ankommen, um zu begreifen, dass für mich nur noch zwei Möglichkeiten offenstanden: entweder der Droge endgültig abzuschwören oder meinen Tod zu akzeptieren.

Ich konnte nicht weiterarbeiten. Verlor meine Firma. Meine Kollegen und Bekannten wandten sich von mir ab. Mir war es egal. Für eine Flasche Bier ließ ich jede Verabredung sausen. Am liebsten trank ich ohnehin alleine. Nach einem besonders heftigen Besäufnis, bei dem ich mit knapp sechs Promille auf einer Intensivstation aufwachte, fragte mich der behandelnde Arzt am nächsten Morgen, ob ich allen Ernstes glaubte, dem Tod ein weiteres Mal entrinnen zu können. Das sei gestern haarscharf gewesen. Ich wäre beinahe gestorben. Damals im Krankenhaus schockte mich die Aussage nicht. Beinahe ist halt nur beinahe. Es war eben glimpflich ausgegangen. Ich wusste, dass ich in einer Woche erneut auf den Beinen sein würde.

Andererseits fühlte ich mich in den nächsten Tagen nicht wohl in meiner Haut. Bei mir setzte sich immer stärker die Überzeugung durch, dass es nicht endlos gut gehen würde. Es verhielt sich bei mir ähnlich wie bei einer Katze. Irgendwann sind die sieben Leben aufgebraucht. Das Glück, das mir als Hardcoresäufer eine Zeit lang zur Seite stand, könnte mich demnächst verlassen. Vielleicht werde ich übermorgen vor eine Straßenbahn laufen oder mit irreparablem Gedächtnisschwund aufwachen. So etwas passiert. Für mich war das der Auslöser, um mit dem Trinken Schluss zu machen.

Ich berichte hier über meine Realität. Erzähle aus meinem ganz persönlichen Blickwinkel. Von den Dutzenden Entzügen, den ständig eintretenden Rückfällen, der Sucht nach Liebe, den flüchtigen Bekanntschaften mit häufig wechselnden Partnerinnen, der Existenz hart am Rande des Abgrunds, dem Tod von Freunden. Und von den vielen Versuchen, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Ich sah Menschen, die von der Droge irrsinnig oder debil geworden waren. Junge Leute mit Krampf- und epileptischen Anfällen. Heulende und wild um sich schlagende Frauen. Patienten, die von vier Pflegern zugleich überwältigt werden mussten, weil sie gerade durchdrehten. Schreihälse, die einen den Schlaf kosteten. Grenzgänger, die sich selbst Verletzungen beibrachten. Und andauernd Polizei, die volltrunkene Randalierer in Handschellen vorführte. Das sind Bilder, die sich einprägen. Ich bin froh, dass ich nachts nicht davon träume.

Es ist einzig und alleine mein eigenes Schicksal. Andere mögen abweichende Erfahrungen mit dem Alkohol gemacht haben. Unter dem Strich ähneln sich die Säuferkarrieren aber doch. Es ist für alle Trinker eine Gratwanderung und kann über eine lange Strecke funktionieren. Um unvermittelt mit einem Schlag völlig außer Kontrolle zu geraten. Der körperliche und geistige Niedergang ist nur schwer zu stoppen. Immer droht der Rückfall. Eine heimtückische Krankheit.

In einer trockenen Phase schrieb ich dieses Buch. Möge jeder Leser selbst entscheiden, welche Schlüsse er daraus zieht.

1

AUF DER INTENSIV

»Schon wieder einer von diesen ekligen Typen. Ist bereits der vierte innerhalb einer Woche. Die sterben vermutlich nie aus«, hörte ich wie durch eine Nebelwand eine weibliche Stimme unmittelbar über mir. Ich schlug langsam die Augen auf und erwachte aus einem komatösen Schlaf. Um mich herum herrschte Dunkelheit.

Mühsam versuchte ich, mich zu orientieren. Nahm fremde Geräusche wahr, die ich nicht kannte. Mein Schädel schmerzte unerträglich, das Hemd haftete durchnässt am Körper. Mit rasend schlagendem Herzen blickte ich mich um. Wo lag ich? Welcher Tag mochte heute sein? Mir war jegliches Zeitempfinden verloren gegangen. Meine Kehle schien staubtrocken, die Zunge klebte am Gaumen fest. Hatte ich die Flasche Cognac nicht neben das Sofa gestellt? Ein Schluck daraus – und es würde mir sofort besser gehen. Ich wollte aufstehen. Was? Wieso konnte ich mich nicht bewegen? Gefesselt in meinen eigenen vier Wänden? Das durfte doch alles nicht wahr sein. Es musste sich um einen Albtraum handeln. Anders konnte ich mir meine beschissene Situation nicht erklären. Ich fühlte mich auf jeden Fall hundeelend und drückte den Kopf zurück. In einigen Sekunden würde ich sicherlich kotzen.

Allmählich erfasste ich Konturen und Umrisse. Was war mit meinem Wohnzimmer geschehen? Wo kamen auf einmal die neuen Möbel her? Und all diese kleinen Lichter. Möglicherweise LEDs. Keine Ahnung, wer die in der Zwischenzeit installiert hatte.

Mein Durst war nahezu unerträglich. Es musste kein Schnaps sein. Zwei Flaschen Bier hätten es fürs Erste ebenfalls getan. Ich stöhnte leise. Auf einmal leuchtete über mir eine kleine Taschenlampe auf. Eine junge Frau in blauer Schürze schälte sich aus der Finsternis heraus und wandte sich mir mit besorgter Miene zu. Ich starrte sie verdutzt an, denn ich war ihr bisher nie begegnet.

»Herr Keller, können Sie mich erkennen? Schauen Sie mich an!«

»Wer redet da mit mir?« Nur mit großer Anstrengung hielt ich die Augen geöffnet und glotzte von unten in ein enormes Dekolleté hinein. Bestimmt halluzinierte ich. Wo war ich bloß gelandet?

»Ich bin Beata«, nannte mir die Blonde mit hartem Akzent ihren Namen.

»Kennen wir uns?« Das Sprechen fiel mir unsagbar schwer.

»Nein. « Sie schüttelte den Kopf.

»Wie kommen Sie in meine Wohnung?« Ich war kaum in der Lage, diesen einen Satz zu formulieren. Als ob meine Stimmbänder von einer Betonkugel eingeklemmt wurden.

»Sie können sich an nichts erinnern? Gar nichts?« Die Dame mit der weißen Haube runzelte sorgenvoll ihre Stirn.

»Habe keinen blassen Schimmer. « Mein Erinnerungsvermögen hatte sich gänzlich in Luft aufgelöst.

»Möchten Sie was trinken?«

»Ein Cognac wäre nett«, flüsterte ich matt.

»Ich bringe Ihnen ein Wasser«, antwortete sie mir, »mit oder ohne Gas?«

»Mit Kohlensäure. « Ich mochte diese stillen, faden Getränke überhaupt nicht. Bereits nach einer Minute kehrte sie zurück und hielt mir die Flasche hin. Als ich danach greifen wollte, merkte ich, dass ich festgebunden war.

»Warum bin ich gefesselt? Was soll das?«

»Wir mussten Sie gestern Abend fixieren«, informierte mich Beata.

»Weshalb?« Ärgerlich zerrte ich an den Verschlüssen.

»Weil Sie randaliert haben. «

»Ich? Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht getan. «

»Doch, und zwar als wir Sie entkleiden wollten. «

Ich verstand absolut nichts. Erst einmal egal.

Die Schmerzen wurden schlimmer. Mein Puls raste. Die Lampe über mir blinkte ununterbrochen und zeitgleich erklangen nervende Pieptöne. Mir brach der Schweiß aus. Ich fühlte mich eher tot als lebendig.

Nun registrierte ich zudem die Schläuche, die überall an mir befestigt waren. Wozu sind die gut? Als ich pinkeln musste, rief ich nach Beata und bat sie, auf die Toilette gehen zu dürfen. Sie erklärte mir geduldig, dass das nicht nötig sei. Die Ärzte hätten einen Katheter gelegt. Jetzt erst bemerkte ich dieses Teil. Es klemmte und drückte unangenehm auf meinen Hoden. Hätte ich am liebsten kurzerhand rausgerissen. Gelang mir aber nicht, weil ich angebunden war. Was für ein Mist.

»Einfach nur laufen lassen. « Sie lächelte mich an, drehte sich um und hastete hinaus.

Ich war weiterhin konfus. Befand ich mich zu Hause und träumte, oder entsprach dieser Raum mit all seinen Apparaturen und der dickbusigen Beata tatsächlich der Realität? Was ist in den vergangenen achtundvierzig Stunden überhaupt passiert? Sollte das tatsächlich eine Klinik sein: Weshalb war ich hier gelandet? So viel hatte ich doch gar nicht getrunken. Auf all das konnte ich mir keinen richtigen Reim machen. Ich erinnerte mich einzig daran, dass ich kurz nach Ostern mit einem Buch in der Hand abends auf dem Sofa eingeschlafen war.

Das von Beata mitgebrachte Wasser schmeckte lauwarm und langweilig. Sollte die Blonde das selber saufen. Ich würde es auf jeden Fall nicht anrühren. Mir brach erneut der Schweiß aus.

Nach rund einer Stunde tauchte ein Mann in einem weißen Kittel vor mir auf. Was will der von mir?,dachte ich. Welches Horrorkabinett hatte sich da um mich herum versammelt?

»Guten Tag, ich bin Dr. Schröder«, stellte er sich mit frostiger Stimme vor, während er mich mit kühlem Blick musterte. »Wissen Sie, wo Sie hier sind?«

»Ich bin mir nicht so sicher«, entgegnete ich immer noch verwirrt. »Wer sind all die Figuren, die hier rumgeistern?«

»Sie liegen im städtischen Agatha-Hospital. Auf der Intensivstation. «

Ich stierte ihn ungläubig an. Es war mein allererster Krankenhausaufenthalt. Und dann direkt in der Todesabteilung? Das konnte doch alles nicht wahr sein. Wie war ich hierher geraten? Ich hatte einen totalen Filmriss.

»Mag schon sein«, presste ich heraus. »Sagen Sie mir, kann ich Pillen gegen meine Übelkeit bekommen? Und binden Sie mich sofort los. Meine Handgelenke schmerzen höllisch. «

»Das werde ich machen, wenn Sie im Gegenzug schwören, nicht mehr um sich zu schlagen. «

»Natürlich tue ich das nicht. Ist außerdem nicht meine Art«, erwiderte ich.

Für meine Befreiung hätte ich ihm notfalls die Hälfte meiner Cognacvorräte geschenkt. Einen kurzen Moment begutachtete mich der Arzt skeptisch von oben bis unten.

»Sie waren gestern schlichtweg sternhagelvoll. «

Er öffnete meine Fesseln, und ich rieb mir die tauben Unterarme.

»Trinken Sie viel Wasser. Das reinigt Ihren Organismus«, verabschiedete er sich mit einem kurzen Kopfnicken von mir.

Ich lag demzufolge im Krankenhaus. Die Schmerzen wurden nicht besser. Tabletten erhielt ich offensichtlich keine. Ich musste würgen, allerdings ohne mich zu übergeben. Mein Herzschlag hatte mittlerweile die Frequenz von knapp zweihundert erreicht. Ein Marathon musste dagegen ein Vergnügen sein. Beata eilte alle paar Minuten herbei und wischte mir die Tropfen von der Stirn.

»Das machen Sie wirklich liebevoll, Schwester«, konnte ich gerade noch nuscheln.

Ich hätte mein Leben für einen Schluck Alkohol eingetauscht. Ging hier drin halt nicht. Das verstand ich mittlerweile. In diesen sich ins Endlose dehnenden Minuten wurde mir alles egal. Ich wollte bloß von den Schmerzen befreit werden. Notfalls hätte ich einer Geschlechtsumwandlung zugestimmt, wenn mich dieser Eingriff von meinen Qualen erlöst hätte. Der Organismus lechzte nach Alkohol. Ein starkes Zittern schüttelte Arme und Beine. Heiße und kalte Wellen liefen abwechselnd den Rücken rauf und runter. Der Mageninhalt stieg nach oben, stockte aber auf der Hälfte der Strecke in der Speiseröhre und krallte sich dort wie ein schleimiger Polyp fest. Und ich erhielt noch nicht einmal Pillen. Es war zum Verzweifeln.

An Wänden und Decke krabbelten unvermittelt große Spinnen herauf und herunter. Handelte es sich um eine Halluzination? Vermutlich. Aber was war mit den Ratten und Mäusen, die über den Boden huschten? Ebenfalls Einbildung? In einer deutschen Klinik gibt’s solche Viecher sicherlich nicht, überlegte ich. Trotzdem komisch, dass so viele davon hier herumflitzten. Schritt für Schritt gewöhnte ich mich an das Halbdunkel des Raumes. Es musste mitten in der Nacht sein. Neben mir vernahm ich immer deutlicher ein Röcheln. Ein Mann lag dort im Nachbarbett. Da zwischen uns ein Vorhang gespannt war, konnte ich nur seine großen, dunklen Füße entdecken. Er sprach nicht und atmete schwer.

Der Taktgeber meiner inneren Uhr funktionierte seit einiger Zeit nicht mehr. Ich erinnerte mich schwach daran, dass wir vor einer Woche Ostern gefeiert hatten. Tag und Stunde? Keinerlei Vorstellung. Gewiss ein dreitägiger Blackout.

Derweil wurde Beata von einem ruppigen Pfleger abgelöst. Nannte sich Martin. Ungefragt begann er, mich über meinen Zustand aufzuklären. »Wir haben Sie gestern mit über fünf Promille aus Ihrem Apartment herausgeholt. Mit dem Rettungswagen ins St. Agatha gebracht. Sie waren ganz schön besoffen. Die Ärztin hat Ihnen Ohrfeigen geben müssen, damit wir Sie aus Ihrer Ohnmacht aufwecken konnten. «

Langsam dämmerte es mir. An die schreiende Frau konnte ich mich plötzlich wieder erinnern. Auch an die beiden dicken Sanitäter, die sich über mich lustig gemacht und ein »betrunkenes Schwein« genannt hatten. Sogar die Szene in der Aufnahmestation wurde mir bruchstückhaft präsent, als das Personal an meiner Hose rumfingerte und ich mich dagegen wehrte. Drei Pfleger mussten mich festhalten. Ich hatte es nie gemocht, wenn mich fremde Menschen anfassten.

»Wie hat man mich denn gefunden?«, hauchte ich matt.

»Sie sind tagelang nicht ans Telefon gegangen und haben keinen Schritt vor die Haustüre gemacht. Das ist Ihren Verwandten und Nachbarn aufgefallen. Daraufhin haben die sich Sorgen um Sie gemacht und schließlich die Polizei informiert. « Martin klopfte kontrollierend mit den Fingern auf die Infusionsbeutel.

»Die Bullen waren ebenfalls in meiner Wohnung?« Erschrocken riss ich die Augen auf.

»Natürlich. Was denken Sie denn? Die haben sogar Ihre Schränke und Kommoden durchsucht. Hätte ja durchaus sein können, dass Sie illegale Drogen bei sich im Haus deponiert haben. Weiß man schließlich nie, wer da ohnmächtig vor einem auf dem Fußboden liegt. « Während er mir das ruhig wie einem kleinen Kind erklärte, schüttelte er Decke und Kissen aus.

»Auch das noch«, entfuhr es mir.

»Keine Sorge. Die haben nichts bei Ihnen gefunden. « Martin hatte seine Routinehandgriffe an meinem Bett nun erledigt und blickte mich neugierig an.

»Sehr witzig. Außer Alkohol war nichts im Haus«, zischte ich.

»Bleibt Ihnen die Untersuchungshaft im Anschluss also erspart. Das nennt man Glück im Unglück«, grinste der Pfleger und verschwand im Dunkel des Korridors. Ich lag dumpf brütend auf dem Rücken und geriet so langsam ins Grübeln.

»Na Typ, bist du endlich aus deinem Koma aufgewacht?«

Wer quatschte mich da an? War das der Kerl aus dem Nachbarbett? Ich bewegte meinen Kopf mühsam und geradezu in Zeitlupe nach links. »Können Sie mich vielleicht darüber aufklären, was ich hier mache?«, versuchte ich, mich grob zu orientieren.

»Selten dämliche Frage. Dasselbe wie ich: ausnüchtern. «

»Weshalb sind wir denn auf der Intensivstation?«

»Mann, du befandst dich beinahe schon in den ewigen Jagdgründen, als sie dich hier reingerollt haben. Deshalb liegst du hier. «

»War’s echt so furchtbar? Ich kann mich an nichts erinnern«, gab ich schwach zurück.

»Du hattest mehr Promille als ich. Und das war bereits ordentlich. «

Ich hatte fürs Erste genug erfahren. Der Glatzkopf, den ich nicht kannte, duzte mich einfach. Gefiel mir nicht.

Die Entzugserscheinungen meldeten sich jetzt erneut mit aller Gewalt. Mein Kreislauf glich einer Achterbahn. Die Messgeräte spielten verrückt. Sämtliche Warnlampen über meinem Bett begannen aufzuleuchten. Martin kümmerte sich viertelstündlich um mich, rieb mir den Schweiß aus dem Gesicht.

»Schlimm, die Schmerzen?«, erkundigte er sich.

»Ja, schier unerträglich. «

»Selbst schuld. Sie hätten halt nicht saufen sollen. «

Er törnte mich gründlich ab mit dieser Tour. Zweifellos ein übler Sadist, dem es Freude bereitete, hilflose Patienten zu quälen. Ich war mir selber im Klaren darüber, dass ich übertrieben hatte, und bereute es in dieser Nacht sehr. Das Herzflattern setzte mich nahezu schachmatt. Und sie verabreichten mir keine Medikamente. Ich hätte in dieser Stunde gewiss Morphium akzeptiert. Stattdessen nur Wasser. Besser als nichts. Ich verfluchte den Tag, an dem ich mit dem Trinken angefangen hatte.

Wasser und Alkohol forderten jäh ihren Tribut. Und suchten einen dringenden Ausgang sowohl vorne als auch hinten.

»Ich muss aufs Klo«, verlangte ich.

»Funktioniert leider nicht. Ich darf Sie nicht aufstehen lassen«, entgegnete Martin, ohne mit der Wimper zu zucken.

»Wie soll ich’s machen? Wollen Sie mir zusätzlich einen Arschkatheter legen?«

»Kein Thema, ich bringe Ihnen eine Nachtschüssel. Einfach im Bett drunterschieben und dann los. «

Jetzt musste ich meine Notdurft also wie ein Hundertjähriger in einem Topf erledigen. Die Sache gefiel mir ganz und gar nicht. Notgedrungen ließ ich mir das Teil in die Hand drücken und presste es mir unter den Hintern. Es wurde allerhöchste Zeit. Ungeahnte Mengen an Flüssigkeit verließen meinen Unterleib. Allem Anschein nach entleerte sich der Darm restlos. Hoffentlich reicht die Schüssel aus, ging es mir durch den Kopf. Ich hätte die Sauerei nicht vom Laken wegwischen wollen. Die Größe der Wanne passte allerdings genau. Selbst durch den strengen Fäkaliengeruch hindurch konnte ich deutlich Bier und Schnaps herausriechen. Der Pfleger wird gleich seinen Spaß haben, diese Brühe zu entsorgen, dachte ich schadenfroh. Geschah ihm recht. Was hielt er mich hier auch gefesselt? Martin kam, vergewisserte sich: »Fertig?«, und nahm – ohne jede Gefühlsregung – das Gefäß in Empfang. Schien ein abgewichster Bursche zu sein. Hatte vermutlich eine Zusatzausbildung als Entsorgungsfachmann absolviert.

Weshalb bin ich eigentlich hier?, ging es mir durch den Kopf. So schlimm habe ich mich doch gar nicht abgeschossen.

Allmählich ging mir die Station gehörig auf den Geist. Die einen versuchten mich zu belehren, und die anderen starrten mich an, als ob ich mit einem Bein bereits im Grab stünde. Und das mit mir, der ich bisher noch nie auffällig geworden war. Augen zu und durch, dachte ich. Und morgen zusehen, dass ich hier schnell wieder rauskomme. Zu Hause müsste noch eine angebrochene Pulle Schnaps im Wohnzimmer rumfliegen. Die könnte ich jetzt in einem Schluck austrinken.

Am liebsten wäre ich sofort aufgebrochen, um nicht noch mehr Zeit an diesem trostlosen Ort zu vertrödeln. Doch die Flucht aus diesem Gefängnis würde mir in meinem jämmerlichen Zustand nicht gelingen. Dessen wurde ich mir resignierend bewusst. Wütend presste ich meinen Hinterkopf aufs Kissen und versuchte, ein paar Stunden zu schlafen.

Am frühen Morgen kreuzte ein weiterer Arzt auf. Der blätterte erst in seiner Akte, betrachtete daraufhin kopfschüttelnd mich und bellte heiser: »Gratuliere. Das ist Monatsrekord. « Ich ahnte, worauf er hinauswollte. Aber seine Art behagte mir überhaupt nicht.

»War’s wirklich so übel?«, fragte ich gespielt naiv zurück.

»Übel? Sie sind gut. Die Menge Wodka hätte für ein komplettes russisches Dorf ausgereicht. Seien Sie froh, dass Sie noch am Leben sind. «

Es war zwar kein Wodka, sondern französischer Cognac. Auf diese Diskussion wollte ich mich mit ihm allerdings nicht einlassen. Wäre in seinen Augen ohnehin nur eine überflüssige Haarspalterei gewesen. Er wirkte betont asketisch und vermittelte sogleich den Eindruck, nicht in bester Stimmung zu sein. Da zog man als Alkoholpatient schnell den Kürzeren. Vor allem, wenn man halb nackt auf der Intensivstation lag.

»Können Sie mir verraten, welchen Tag wir heute haben?«

Ich hatte tatsächlich nicht den geringsten Schimmer. Ende März war mir halbwegs präsent.

»Montagfrüh?«

»Wann sind Sie eingeliefert worden?« Das kam mir einfach vor. Obwohl ich mir nicht zu hundert Prozent sicher war.

»Gestern«, behauptete ich ins Blaue hinein.

»Uhrzeit?« Mann oh Mann, was für ein ätzendes Quizspiel.

»Nicht die geringste Vermutung. «

»Wir haben Sie gestern Mittag in Ihrer Küche aufgelesen. Sie lagen reglos auf dem Boden. «

Wie im Zeitlupentempo begann meine Erinnerung von Neuem zu arbeiten. Ich hatte mich demnach übers gesamte Wochenende weggebeamt. Warum habe ich das bloß getan?, jammerte ich in Gedanken.

»Nachher kommt der Chef zum Check. Bis dahin sollten Sie sich im Klaren darüber sein, wie es mit Ihnen weitergehen soll. Wir sind keine Suchtklinik, sondern ein normales Krankenhaus. Länger als zwei Tage behalten wir Sie hier nicht. «

»In Ordnung. « Der strenge Arzt verschwand. Ich schloss für einen Augenblick erschöpft die Augen und hörte plötzlich einen dumpfen Knall zu meiner Linken. Mein Mitpatient hatte sich von den Schläuchen losgerissen, war von der Matratze runtergerollt und längs auf den Fußboden geknallt. Das Blut spritzte in kleinen Fontänen aus den offenen Einstichlöchern.

»Das bringt doch nichts«, flüsterte ich heiser.

»Ich hab genug von diesem Drecksloch. Ich hau in den Sack!«, schrie er.

Martin sprintete heran und drückte auf den Alarmknopf. Binnen einer Minute standen vier muskelbepackte Pfleger im Raum, schnappten sich den renitenten Typen und verfrachteten ihn zurück in sein Bett. Banden ihn dort an Händen und Füßen fest. Der Kerl zappelte und fluchte mordsmäßig und beschimpfte das Personal mit den schäbigsten Kraftausdrücken unserer Gegend. Niemand nahm von ihm Notiz, was ihn für einige Minuten in zusätzliche Wut versetzte. Schließlich fügte er sich abgekämpft in sein Schicksal und verstummte. So kann’s einem passieren, wenn man sich zu blöde anstellt, überlegte ich. Das Team rückte wieder ab.

»Auf deiner Matratze ist gestern ein Junkie abgekratzt. « Mein Nachbar hatte seine Sprache wiedergefunden.

»Wo ich derzeit liege?« Ich glaubte ihm kein Wort. Der wollte sich bloß wichtigtun. Einer der Spritköpfe, die immerzu quatschen mussten.

»Drei Stunden bevor sie dich da reingeworfen haben. « Er zuckte mit seinem Kinn in meine Richtung.

»Wie das denn?« Mir war arg flau in meiner Haut zumute.

»Ich kenne den von draußen. Der hatte alles wild durcheinander eingeworfen. Amphetamine, Valium, Jägermeister. Erst lag er hier im Vollrausch auf dem Rücken und hat dabei geschnarcht wie ein alter Schäferhund. Daraufhin wurde er für einige Minuten wach und hat wirres Zeug gebrabbelt. Kurz darauf begann er zu röcheln und hat sich dunkelrot verfärbt. Ich habe auf den Alarmknopf gedrückt. Da war es aber möglicherweise schon zu spät. « Der Glatzkopf würgte und spuckte einen kleinen grünen Klumpen auf sein Kopfkissen.

»Was passierte daraufhin?« Meine Neugier war geweckt.

»Die Schwester hat ihm mit einer Lampe in die bereits irren Augen geleuchtet und gepeilt, dass der Kerl kurz davor stand, abzukacken. In Windeseile den Stationsarzt alarmiert. Defi drauf, ein Dutzend Stromstöße durch das arme Schwein durchgejagt. Der Körper sprang jedes Mal hoch wie auf einem Trampolin, bis er partout nicht mehr muckste. Da streckte er alle viere von sich. « Dermaßen aufgeregt, wie er das Ganze erzählte, kaufte ich dem Schreihals die Geschichte ab. Das Erlebnis hatte ihn spürbar mitgenommen.

»Woran der gestorben sein mag?«, dachte ich laut nach.

»Kreislaufkollaps, Organversagen, Herzstillstand. Was weiß ich? Halt an der üblichen Scheiße, die uns alle mal treffen wird. Das Schicksal sämtlicher Alkoholiker. Irgendwann holt es uns ein. Ins Bett gepisst hat er ebenfalls. Da suhlst du dich gerade drin. « Er wälzte sich auf die andere Seite und versuchte zu schlafen. Mir war jämmerlich zumute. Im Anschluss daran erfolgte die angekündigte Visite. Der Chefarzt nebst Entourage baute sich vor mir auf und redete mich warmherzig an. »Na, das waren wohl ein paar Schnäpse zu viel, junger Mann. « So taufrisch sah ich mit meinem Zehntagebart wahrlich nicht aus. War allerdings eine in unserem Stadtviertel gern benutzte Floskel.

»Das stimmt, Herr Doktor. Da habe ich offenbar ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. «

Er schmunzelte. Schien ein netter Vertreter seines Fachs zu sein.

»Etwas zu tief ist nett ausgedrückt. Sie sind mutmaßlich in einen See aus Wodka hineingesprungen. Das ist ein harter Bezirk mit vielen Trinkern, aber derart voll wie Sie hatten wir lange keinen hier. « Er lachte und die jungen Ärzte feixten mit. Die mochte ich nicht. Machten den Eindruck übler Schleimer auf mich.

»Was sollen wir denn hinterher mit Ihnen machen? Sie morgen entlassen? Medizinisch gesehen werden Sie in vierundzwanzig Stunden voraussichtlich wieder auf dem Damm sein. «

Seine Art der Fragestellung behagte mir nicht. Der führte sicher irgendwas im Schilde. »Ich weiß es noch nicht«, reagierte ich zögerlich. »Was schlagen Sie mir vor?«

»Sie waren nahezu tot. Ein Wunder, dass Sie diesen Saufexzess überlebt haben. Danken sie Ihrem Herrgott, oder zu wem auch immer Sie beten mögen. Das war haarscharf. «

»Okay. Ich merk’s mir«, antwortete ich schuldbewusst. Vielleicht hatte ich es dieses Mal ja wirklich übertrieben.

»Es gibt Facheinrichtungen. Da wird man Sie gründlich trockenlegen. Mit 5,3 Promille ist nicht zu scherzen. Sie hätten sich wahrlich umbringen können. Bin erstaunt, dass Sie heute früh bereits vernehmbar sind. «

»Ich werde drüber nachdenken«, wisperte ich mit kraftloser Stimme.

»Tun Sie das. Wir würden Sie übermorgen von hier aus dorthin überweisen. Notfalls klappt das ebenfalls mit richterlichem Beschluss. Ist ein Telefonat für mich, anschließend haben wir den. Sie stellen gewissermaßen eine Gefährdung für sich selber dar. «

»Gibt es Medikamente gegen den Entzug?« Die Schmerzen waren kaum mehr auszuhalten. In der Brust rumorte es, als ob ich kurz vor einem Herzinfarkt stand. Ich fühlte mich in jeder Faser meines Körpers dermaßen elektrisiert, dass es mir schwerfiel, ruhig liegen zu bleiben. Am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte zwanzig Runden um den Häuserblock gedreht. So lange laufen, bis ich mir das Gift aus dem Organismus geschwitzt hätte. Wie ich es früher immer gemacht hatte.

»Ja, später. Derzeit haben Sie zu viele Promille dafür. « Mit einem Händedruck verließ er mich. Ich fühlte mich beschissen.

Nachdenklich sah ich ihm nach. Facheinrichtung, was sollte das jetzt bedeuten? Als ob ich freiwillig in eine Säuferklinik gehen würde. Im Leben nicht. Ich schaffe den Entzug auch alleine, überlegte ich. Wäre doch gelacht, wenn ich nicht von selbst wieder auf die Beine kommen sollte.

Kurz darauf wurde ich von der Intensiv in eine andere Abteilung verlegt und durfte endlich aufstehen.

2

DU WIRST ES TUN!

Das Leben ist seltsam. Mitunter hörte man tage- und wochenlang nichts von den Frauen und unverhofft standen sie auf einmal alle am selben Tag im Zimmer. Zudem in einem Moment, in dem ich unrasiert war.

Als Erste besuchte mich Julia, meine Noch-Ehefrau, und brachte mir Anziehsachen und meinen Toilettenbeutel vorbei. Die Nachbarn hatten ihr die Türe aufgeschlossen. Zudem sei sie gestern schon auf der Intensivstation gewesen, um nach mir zu sehen. Ob ich mich daran gar nicht erinnern könnte? Wir hätten uns doch bestimmt fünfzehn Minuten miteinander unterhalten.

»Julia, ich war gestern bei über fünf Promille. Ich hätte mit dem Satan diskutieren können und ihn nicht erkannt. Geschweige denn, dass ich mich an irgendetwas erinnere. « Das mit dem Teufel hatte ich einfach so dahergeplappert. Sie bezog es aber auf sich und nahm es mir übel.

»Du siehst schlecht aus«, konterte sie deshalb.

Das ließ ich mir überhaupt nicht gerne sagen. In dieser Minute kratzte es mich indessen wenig.

»Kunststück nach einer Nacht zwischen Leben und Tod«, murmelte ich. »Die haben dort oben vermutlich mein komplettes Blutvolumen ausgewechselt. «

»Das wird auch nötig gewesen sein, wenn man mehr Alkohol als Blut im Körper hatte«, zischte sie immer noch etwas verärgert.

»Julia, wollen wir uns streiten oder einfach ruhig miteinander reden? Mir ist nach wie vor sehr blümerant zumute. «

»Wie soll es dann im Anschluss weitergehen?« Julia schaute mich neugierig an.

Bereits die dritte Person an diesem Tag neben den beiden Ärzten, die das wissen wollte. In ihrem Gesicht las ich einige Sekunden lang Mitgefühl. Das erstaunte mich. Immerhin war ich vor zwei Jahren derjenige gewesen, der in ihren Augen vollkommen grundlos die Familie verlassen hatte. Sie war seitdem oft schlecht gelaunt und besonders kratzbürstig, wenn ich hin und wieder zu Besuch kam. Trotzdem freute ich mich über ihre heutige Anteilnahme.

»Lässt du dich in eine Suchtklinik einweisen?«

»Ich weiß es noch nicht. Vielleicht. «

Als ob, dachte ich jedoch. Da bekommen mich keine zehn Pferde hin.

»Das kannst du gleich deiner Lieblingscousine beibringen. Die hat bereits einen Platz für dich reserviert. « Julia lächelte mich an. Ich aber glaubte, in ihren Mundwinkeln einen Anflug von Schadenfreude auszumachen.

»Woher weiß die davon? Die wohnt fünfhundert Kilometer entfernt von hier?«

»Du bist lustig, die halbe Verwandtschaft hat dich in den vergangenen Tagen gesucht. War gestern eine Riesenaktion bei dir mit Polizei, Schlüsseldienst und Rettungswagen. Sollte das etwa geheim bleiben?«

Es war mir partout nicht recht, dass derart viele Personen über meinen Zustand informiert waren. Ich konnte mir den Meinungsaustausch mit meiner Cousine lebhaft vorstellen. Das würde sicherlich gleich heiter werden.

»Ich werde mich nie und nimmer woandershin verlegen lassen. Ich fühle mich schon wieder ganz hervorragend. Morgen bin ich hier raus. Von diesem Entschluss bringt mich auch meine Cousine nicht ab. «

Kaum redeten wir über sie, betrat sie bereits das Zimmer. Mir schwante Übles. Ich sah mich gleich von zwei Seiten unter Beschuss genommen. Das war kein schönes Gefühl. Vor allem nicht an einem Tag wie diesem.

Die beiden Schwägerinnen begrüßten sich freundlich. Das wunderte mich einigermaßen, weil sie sich bis vor Kurzem in aufrichtiger Abneigung verbunden gewesen waren.

Da sind seit gestern sicherlich zahlreiche Telefonate gelaufen, dachte ich mir. Mein Aufenthalt in der Entzugsklinik war wohl eine längst beschlossene Sache für sie.

Meine Cousine umarmte mich ebenfalls liebevoll. Keine Vorwürfe. Dafür war ich ihr heute echt dankbar. Ich war einfach nicht in Stimmung für eine Abreibung. Wie es mir ginge, fragte sie mich besorgt. »Du siehst grauenhaft aus. Wie ausgekotzt. «

Schon wieder. Hatte doch bereits Julia vorhin zu mir gesagt. Wie sich das alles zugetragen hätte, wollte sie weiterhin von mir in Erfahrung bringen.

»Wo ist denn die behandelnde Stationsärztin?« Meine Cousine guckte auf ihre Uhr.

Woher wusste sie, dass das eine Frau war? Ich selber hatte die Dame bisher noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Natürlich, meine Cousine hatte vorab mit dem Krankenhaus telefoniert. Sich genau informiert. Sie arbeitete als Anwältin. Die machten solche Sachen allein aus beruflicher Neugier.

»Keine Ahnung«, erwiderte ich schwach. »Was will die von mir? Brauche die Dame absolut nicht. Bin bereits zig Mal untersucht worden. Möchte meine Ruhe haben. «

»Sie wird bestimmt gleich kommen«, entgegnete meine Cousine. Auch darüber war sie anscheinend besser im Bilde als ich.

Die Ärztin befand sich in einem schwer definierbaren Alter. Irgendwo zwischen dreißig und fünfzig. Von der Optik her nicht so meins, dabei überaus nett und hilfsbereit. Sie legte mir gleichfalls den Aufenthalt in einer Facheinrichtung dringend ans Herz.

»Da gibt es eine hervorragende im Osten der Stadt«, informierte sie uns.

»Mal schau’n«, wandte ich ein. »Ich überleg’s mir. «

»Was soll das heißen, du überlegst es dir? Nach über fünf Promille. Selbstverständlich wirst du dorthin gebracht!« Aha, meine Cousine zeigte ihre Krallen.

»Das ist doch sicherlich nicht notwendig. Bloß weil ich einmal im Leben im Krankenhaus gelandet bin, muss ich nicht gleich in einer anderen Klinik weiterbehandelt werden. « Ich trat verärgert gegen den Papierkorb unter dem Esstisch.

»Aber hoppla. Wer so viel säuft, dass er ins Koma fällt, braucht dringend Hilfe. Was soll passieren, wenn sie dich morgen hier entlassen? Du würdest sofort zum nächsten Kiosk laufen und weitertrinken. Das ist viel zu gefährlich. « Julia schüttelte energisch den Kopf.

»Ihr tut ja gerade so, als sei ich ein Alkoholiker. Davon bin ich weit entfernt. « Verunsichert kratzte ich mich so heftig am Ohrläppchen, dass es zu bluten anfing.

Die Ärztin hatte bisher stumm zugehört, schaute mich nun aber mit strengem Blick an. »Sie zeigen deutliche Entzugssymptome«, unterbrach sie plötzlich ihr Schweigen. Ihr strikter Tonfall gefiel mir gar nicht.

»Sie haben anscheinend jegliche Kontrolle über die Trinkmenge verloren. Ansonsten hätte es zu diesem Exzess gar nicht kommen können. « Mit hochgezogenen Augenbrauen musterte sie mich skeptisch.

»Das sind klassische Anzeichen einer Alkoholerkrankung«, fuhr sie unerbittlich fort. »Und dafür gibt es nun mal Spezialisten, die Ihnen helfen werden. Das können wir in einem normalen Krankenhaus nicht leisten. «

Was sollte ich darauf schon großartig erwidern? Musste jedoch wegen meines kleinen Problems direkt so ein Fass aufgemacht werden? Kümmere dich lieber um deine anderen Patienten und lass mich in Ruhe, dachte ich.

Müde rieb ich mir über das Gesicht. Meine Cousine guckte ungeduldig auf die Uhr, während Julia ein sorgenvolles Gesicht aufsetzte.

»Muss ich das sofort entscheiden?«, nuschelte ich verlegen.

»Natürlich. Sie dürfen in Ihrer Situation keine Zeit verplempern. «

Mein Kopf begann zu dröhnen, und das Zittern der Hände nahm zu. Wo sind die verschissenen Pillen? Ich halte es kaum noch aus.

Die Lust auf diese Unterhaltung war mir inzwischen völlig vergangen. Sie sollten mich einfach in Frieden lassen. Ich würde mich schon wieder aufrappeln.

Trotzdem nickte ich zähneknirschend als Zeichen meiner Zustimmung. Was hätte ich schließlich groß tun können, wenn mich drei Frauen gleichzeitig in einem kleinen Zimmer bedrängten? Gerne machte ich es nicht. Na ja, musste offenbar sein.

»Demzufolge haben wir alles geklärt. Das freut mich. Ich stelle Ihre Überweisung für übermorgen aus. Bis dahin werden wir Sie weiterhin hier behalten und beobachten. Zudem sind die Plätze in den Fachkliniken rar. Häufig muss man einige Tage darauf warten. Aber vielleicht haben wir Glück«, verabschiedete sich die Ärztin von uns. Ich saß unschlüssig auf dem Bett und haderte mit meinem Schicksal. Exfrau und Cousine plauderten derweil über Frühjahrssonderangebote und Rabattmarkenaktionen. Ich kam mir überflüssig vor. Nach einer Stunde verließen mich die beiden.

Eine ältere Pflegerin trat geräuschlos ein und versorgte mich mit dem Abendessen. Um fünf Uhr nachmittags.

»Schwester«, versuchte ich, mich zur Wehr zu setzen, »mir ist nicht so nach fester Nahrung. Nehmen Sie das Tablett wieder mit. «

»Nichts da. Erst wenn der Teller leer ist. Das wird Ihnen guttun. « Sie gehörte demnach zu jener Sorte Mensch, die Widerworte nicht akzeptierte. Was sollte ich dagegen machen? Ich ließ mich auf den Stuhl fallen und zwang mich, belegte Brote in mich hineinzuwürgen. Der Entzug machte sich aufs Neue stark bemerkbar. Ich begann zu schwitzen und zu zittern. Die Beine wurden mir schwach. Ich hätte mich am liebsten hingelegt und wäre gestorben. Ich läutete Sturm.

»Was ist los mit Ihnen, Herr Keller?«

»Der Chefarzt hatte mir vorhin irgendein Medikament gegen die Schmerzen in Aussicht gestellt. Wann bekomme ich das?«, erkundigte ich mich.

»Sie erhalten gleich Ihre Ration Distraneurin. Nur wenige Minuten Geduld. « Im Nu war die Pflegerin verschwunden.

Distra was? Mir völlig unbekannt. Vollkommen egal. Hauptsache, es beruhigte meinen durchgedrehten Kreislauf und vertrieb den Brechreiz.

Tatsächlich kehrte sie nach einer Viertelstunde zurück und verabreichte mir aus einem kleinen Gefäß eine klare, bittere Flüssigkeit. Ich konnte den Metallbecher kaum halten, derart krass zitterten mir die Hände. Schaffte es trotzdem irgendwie. Das Zeug schmeckte scheußlich.

»Was ist Distra?«

»Weiß ich selber nicht so genau. Stellen Sie es sich vor wie einen Schnaps ohne Alkohol. Beruhigt Ihr gereiztes Nervensystem. « Aha. Nun war ich schlauer.

Nach einiger Zeit wirkte das Medikament tatsächlich. Ich fühlte mich deutlich entspannter. Eine angenehme Müdigkeit machte sich breit. Ich war kurz davor, einzuschlafen. Just in dieser Minute rief jedoch meine Mutter an. Aus Teneriffa. Ob ich denn einigermaßen beisammen sei. Hatte mein Fall in der Zeitung gestanden? Warum kontaktierten mich heute alle Verwandten? Mir war sofort wieder speiübel.

»Ist alles okay mit mir«, log ich. Welche andere Nachricht sollte ich ihr ansonsten übermitteln? Ihr den Urlaub verderben? Zudem war es ohnehin gänzlich einerlei, ob man bei solchen Dingen die Wahrheit bekannte oder nicht. Die Menschen wollten eigentlich immer bloß erfahren, dass alles einwandfrei ablief. Nur die Ärzte interessierten sich für Befunde und deren Ursachen. Ich hätte mich am liebsten ins Kopfkissen übergeben. Und beendete die Unterhaltung deshalb ziemlich schnell. Mir war in diesem Augenblick nicht nach Diskussionen zumute.

Ich wollte meine Ruhe haben, als das Telefon erneut klingelte. Hatte am heutigen Tag wenig Lust, so viel zu reden. Wer kann das sein? Die nahen Verwandten waren hier gewesen oder hatten bereits angerufen. Etwas ungehalten nahm ich den Apparat in die Hand.

»Hallo«, brummte ich.

»Hi, ich bin’s«, kam es zurück. Für den Bruchteil einer Sekunde erstarrte ich. Nun also ebenfalls Ruth, meine Exfreundin.

»Was gibt’s?«

»Wie, was gibt’s? Du bist witzig. Dich haben sie gestern in allerletzter Minute aus deiner Wohnung geholt. Bin froh, dass du den Exzess überlebt hast. «

»Das klang vor zehn Tagen, als wir uns getrennt haben, noch etwas anders. Okay. Sei’s, wie es sei. Freue mich auf jeden Fall über deinen Anruf. «

»Schön, deine Stimme zu hören. «

»Ja, finde ich auch. «

»Ich habe dich oft gewarnt, nicht dermaßen viel zu saufen. Jetzt hast du die Quittung dafür erhalten. «

»Natürlich, alle haben es vorher gewusst, wie katastrophal es enden wird. Nur ich selbst offensichtlich nicht. «

»Dann zieh endlich die Reißleine. Irgendwann versteht man doch, dass man ein Problem mit dem Trinken hat, oder?«

»Ich bin im Moment nicht in der Verfassung für schwierige Diskussionen. «

»Bist du nie. Sobald dir ein Thema nicht gefällt, machst du einen weiten Bogen drumherum. «

»Ruth, hast du mich angerufen, um mir die Leviten zu lesen?«

»Du bist einfach nicht einsichtig. Warst du nie. «

»Willst du dich mit mir am Telefon zanken?«

»Tim, du streitest dich mit mir. Zu allem, was ich dir rate, hast du eine andere Meinung. Das war immer so mit dir. Denk mal in aller Ruhe darüber nach. Genügend Zeit dafür hast du demnächst in der Entzugsklinik. «

Sogar Ruth war also über die nächsten Schritte informiert. Und ich hatte es als Letzter erfahren. Ist das alles ein abgekartetes Spiel, um mich in die Psychiatrie abzuschieben?, schoss es mir durch den Kopf. Obwohl wir eine Viertelstunde miteinander plauderten, kam das Gespräch nicht richtig in Fahrt. Ich war schlichtweg zu müde und platt dafür. So viele Frauen an einem Tag. Dazu an einem solchen.

War ich denn wirklich zum echten Alkoholiker mutiert? Ganz aus der Luft gegriffen schien dieser Verdacht nicht zu sein. Ich trank immerhin seit meiner Studentenzeit. Und das täglich. In den letzten Monaten immer mehr. Anfangs hatte ich die ständig zunehmende Sauferei gar nicht richtig bemerkt, obwohl ich mich morgens immer wie ausgekotzt fühlte. Bis ich vor zwei Wochen von Bier auf Schnaps umgestiegen war. Für mich ein absolutes Todesgesöff, weil ich dessen Konsum nicht steuern konnte. Und trotzdem wollte ich mir die niederschmetternde Diagnose an diesem Abend noch nicht eingestehen. Es wird schon alles wieder ins Lot kommen, sprach ich mir selbst Mut zu. Danach pennte ich ein. Schwer und traumlos.

Bis ich am nächsten Morgen von einer pummeligen Nonne geweckt wurde. Die kontrollierte umgehend den Puls und bat um Auskunft: »Hatten Sie bereits Stuhlgang?«

»Schwester, es ist sechs Uhr morgens, und ich liege im Bett. Wann soll ich denn Stuhlgang gehabt haben? Ich brauche dafür vorher eine Zigarette und eine Tasse Kaffee. « Das war gelogen. Aber was sollte ich ihr stattdessen antworten? Dass ich seit frühester Kindheit erst abends aufs Klo ging?

»Würden Sie mich sofort informieren, sobald Sie Ihre Verdauung erledigt haben!« Das klang eher wie ein Befehl denn als höfliche Bitte.

»Reicht das mündlich, oder soll ich es im Anschluss daran aufschreiben?« Ich mochte es überhaupt nicht, wenn man diese intimen Dinge aus mir herauskitzeln wollte.

»Sie geben einfach der nächsten Pflegerin Bescheid. Das ist schon alles. « Die Blutdruckkontrolle war vorüber. Die Schwester trug die Werte in meine Akte ein und verschwand grußlos. Ich stand auf und kleidete mich an. Das fiel mir recht schwer, weil ich doch sehr wackelig auf den Beinen war. Das Anziehen der Hose klappte im Stehen nicht. Ich musste mich dafür auf einen Stuhl setzen. Ansonsten wäre ich vornübergefallen.

Etwas später klopfte die Stationsärztin an. »Sie haben Glück. Die Fachklinik hat Betten frei. Wir können Sie morgen überstellen«, eröffnete sie mir und erwartete zweifellos, dass ich mich darüber vor Freude kaum halten konnte. Ich war jedoch kein Mediziner und pflegte demgemäß zu Krankenhäusern und Kliniken ein recht distanziertes Verhältnis. Wäre am liebsten zurück nach Hause marschiert und hätte dort sicherlich weitergesoffen. Auf diese Weise funktionierte das natürlich nicht. Das war selbst mir in den vergangenen achtundvierzig Stunden klar geworden.

»Morgen also die Verlegung. Ist okay«, äußerte ich deshalb leise. »Soll meine Cousine mich dorthin fahren?«

»Auf keinen Fall«, hielt die Ärztin dagegen. »Das machen wir per Krankentransport. «

Reine Geldmacherei. Drei Sanitäter und ein großer Rettungswagen. Der Spaß würde knapp dreihundert Euro kosten. Mit dem Taxi wäre ich für einen Zwanziger dorthin gelangt.

Vollgepumpt mit Distra – das mir weiterhin alle zwei Stunden verabreicht wurde –, trat ich somit am nächsten Tag die Reise in die Welt der professionellen Entgiftung an. Ohne damals nur im Geringsten zu ahnen, welcher Rattenschwanz an Folgeereignissen sich daraus für mich im Anschluss ergeben sollte.

Mir dämmerte indessen an diesem Tag so langsam, dass ich ein elender Säufer geworden war. Keine schöne Erkenntnis.

3

PROPELLERZIMMER

TAG 1: WILLKOMMEN IN DER PSYCHIATRIE

Die Sanitäter lieferten mich am dick verglasten Eingangstor der Entzugsklinik ab. Ich war restlos abgetörnt. Was machte ich hier? Wollte ums Verrecken nicht in diesem trostlosen Bunker eingesperrt werden. Es roch nach Krankenhaushygiene. Viele Türen, Linoleumboden, hässliche Kunstdrucke an den Wänden, eine lieblose Sitzecke, uralte Zeitschriften und Magazine auf den Tischen, Plastikpflanzen. Muskelbepackte Pfleger und kräftige Krankenschwestern hasteten die Gänge entlang. Und das sollte mein neues Zuhause werden?

Die Aufnahmeprozedur dehnte sich über zweieinhalb Stunden. Formulare, ärztlicher Check, Gepäckkontrolle. Mein Koffer wurde minutiös auseinandergenommen. Jedes Kleidungsstück durchleuchtet, meine Toilettenartikel aussortiert. Zahnpasta durfte ich behalten. Deo, Rasierwasser und Mundspülung wurden mir hingegen abgenommen. Danach ging es zur Leibesvisitation.

»Bitte die Beine etwas spreizen und die Arme nach oben. « Einer der durchtrainierten Pfleger tastete meinen Körper ab. Erinnerte mich an die Prozedur auf einem Flughafen.

»Schuhe ausziehen. «

Ich schnürte meine Converse auf und stellte sie neben mich.

»Hose und Hemd öffnen. Alles ablegen!«

»Wozu denn das?« Ich riss die Augen weit auf.

»So lauten unsere Vorschriften«, klärte mich der Typ in geschäftsmäßigem Tonfall auf.

»Wozu wollen Sie meine Achselhöhlen abklopfen?«

»Sie ahnen gar nicht, an welchen Stellen ich schon geschmuggelten Alkohol entdeckt habe«, grinste er.

Als ich nackt vor ihm stand, tastete er mich vorsichtig, aber in professioneller Weise, ab. Dem Kerl wäre nicht ein staubkorngroßes Kokainkügelchen entgangen. Gleich will er noch unter meiner Zunge nachschauen. Ob ich da einen Flachmann druntergeschoben habe, überlegte ich. Meine Mundhöhle interessierte ihn allerdings nicht. Nachdem er seine Suche beendet hatte, durfte ich mich wieder ankleiden und freute mich darüber, dass meine Rosette ungeschoren davongekommen war.

Eine Viertelstunde später wurde mir mein Zimmer gezeigt. Ein Raum mit sechs Betten. Eine Art Feldlazarett, wie ich es bisher nur aus Kriegsfilmen kannte. Gefiel mir absolut nicht, da ich es gewohnt war, alleine zu pennen.

»Schwester, ist das alles hier komplett belegt?« Ich wollte es nicht wahrhaben.

»Freilich, Sie sind der Sechste«, erfuhr ich. »Und jetzt machen Sie es sich erst einmal bequem. «

Ich räumte meine Sachen in den schmalen Spind an der Stirnseite und sah mich um. Aus dem Fenster blickte ich auf eine Hochhaussiedlung. Der Himmel war grau, es regnete. Meine Stimmung war nicht die allerbeste. Wie lange muss ich voraussichtlich hierbleiben?, schoss es mir in den Kopf. Als ob sie meine Gedanken empfangen hätte, tippte mir eine weitere Pflegerin sachte auf die Schulter und weihte mich in mein Schicksal ein. »Herr Keller, ich kann Ihnen zwei Möglichkeiten anbieten. Zum einen eine reine Entgiftung. Die wird bei Ihnen sieben Tage in Anspruch nehmen. Oder aber Sie entscheiden sich gleich für ein qualifiziertes Programm. Das wird insgesamt drei Wochen dauern. «

Knapp einen Monat in diesem Laden? Das war sicherlich nur im Scherz so kurz eingeworfen. Ihre Mimik signalisierte mir indessen unmissverständlich, dass sie es ernst meinte.

»Ich denke darüber nach«, presste ich aus schmalen Lippen hervor.

»Tun Sie das. Wenn ich die Oberärztin richtig verstanden habe, hat die mit Ihrer Cousine bereits die längere Variante vereinbart. «

Wird denn mit mir überhaupt nichts besprochen?, dachte ich bitter. Als ob ich bereits entmündigt war.

Ich machte mich vorerst daran, meine neue Umgebung zu erkunden. Rund dreißig Personen in der Station. Männer und Frauen. In der überwiegenden Anzahl Alkoholiker. Einige Tablettensüchtige und Polytoxe. Das waren Mehrfachabhängige, die ihre Drogen wild durcheinandermischten. Aus den unterschiedlichsten Milieus. Im Nachbarbett lag ein bärtiger Binnenschiffer in voller Montur. Die Stiefel nach wie vor an den Füßen. Schnarchte wie eine Urwaldbestie und schlief hier seinen Rausch aus. Es hatte offenbar bisher keiner Zeit gefunden, ihm einen Pyjama zu besorgen. Ein Bad hätte ihm ebenfalls nicht geschadet. Er roch nicht gut. Außer uns beiden war niemand im Zimmer. Es ist Mittagszeit. Sind vermutlich alle im Essensraum, überlegte ich.

Auf dem Flur fing mich die Pflegerin ab. Auf ihrem Namensschild entzifferte ich: Jadwiga.

»Sie müssen noch Ihre Medikamente einnehmen«, erinnerte sie mich. »Hat die Ärztin bei Ihnen Distraneurin oder Rivotril verordnet?«

Ich hatte keinen Plan. »Was ist der Unterschied?«, erkundigte ich mich.

»Sind unterschiedliche Substanzen. Zumeist verschreiben wir Distra. Verträgt aber nicht jeder. Vom Effekt her ähneln sich die beiden Mittel. Ich schau mal in Ihrer Akte nach. Da steht’s ja drin«, lachte sie mich herzlich an.

Ich mochte sie. Ihrem Akzent nach stammte sie aus Osteuropa. Sicherlich eine Polin, dachte ich bei mir. Wenngleich sie bereits etwas älter war, wies sie glatte und hübsche Gesichtszüge auf.

»Sie bekommen Distra«, klärte sie mich auf, »das haben Sie bereits im St. Agatha erhalten. Bei uns allerdings nicht flüssig, sondern in Tablettenform. «

Mir sollte es recht sein. Hauptsache, das Zeug tat seine Wirkung.

»Heute sind Sie auf Score. Das heißt, wir prüfen alle zwei Stunden Ihren Puls und Blutdruck. Zusätzlich achten wir dabei auf Schweißausbrüche, Zittern, Unwohlsein«, unterrichtete mich Jadwiga in aller Ruhe. »Die Werte tragen wir in eine Tabelle ein. In Abhängigkeit davon, welche Punktzahl Sie erzielen, werden wir Ihnen die Pillen verabreichen. Bis zu zwei Stück auf einmal. Könnten infolgedessen maximal vierundzwanzig Tabletten am ersten Tag werden«, fuhr sie fort.

»Gibt’s da irgendwelche Begleiterscheinungen?« Ich sah mich bereits erneut komatös in einer Ecke liegen.

»Bei manchen Patienten schon. Bei Ihnen offensichtlich nicht. Sie haben’s im Krankenhaus immerhin flüssig zu sich genommen. Das ist stärker als unsere Pillen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. « Tat ich auch nicht. Hatte keine Tablettenphobie. Wenn’s denn notwendig war, schluckte ich welche.

»Ausgehend von der Höchstmenge am ersten Tag reduzieren wir alle vierundzwanzig Stunden um zwei Einheiten, bis wir wieder null erreichen«, informierte mich Jadwiga in aller Seelenruhe, bevor sie mir im Stützpunkt die Manschette des Messapparats am Arm befestigte.

»Jetzt müssen wir kurz Ihr Gewicht und Ihre Größe aufnehmen. Stellen Sie sich bitte auf die Waage. «

Ich hatte beträchtlich abgenommen. Komisch. Ich nahm bisher an, dass Bier dick machte.

»Sie haben sicherlich tagelang nichts gegessen. Da wird man sogar trotz Alkohol schlank«, klärte mich Jadwiga auf, nachdem sie meine Verwunderung über das niedrige Gewicht registriert hatte. « Wir werden Sie hier schon wieder aufpäppeln«, versuchte sie, mich aufzumuntern. Wäre in diesem Fall absolut nicht nötig gewesen. Ich freute mich ganz im Gegenteil darüber, dass ein paar Kilos runter waren. Hatte mich vor Ostern noch als zu fett empfunden. So wie zurzeit war’s mir lieber. Hat die Sauferei wenigstens ein Gutes, dachte ich.

Mit den beiden ersten Distra im Magen machte ich mich auf den Weg in den Essensraum. Ein paar Tische kreuz und quer. Lachsfarbene, vollgekleckerte Decken darüber. Zitronengelbe Tapeten. Der Blick gleichfalls von hier auf die Sozialbausiedlung. Alles in allem ein wenig anheimelnder Ort. Ich suchte mir einen freien Platz.

»Hallo, ich bin Tim«, stellte ich mich der Runde vor.

»Gerade angekommen?«, erkundigte sich ein Typ mit Zopf und randloser Brille, während er kurz von seinem Teller zu mir hoch blinzelte. »Ich heiße übrigens Franz. «

»Vor ein paar Stunden. «

»Hi, ich bin Jacqueline. Setz dich ruhig zu uns. Hier ist ein Platz frei«, lächelte mich eine vierzigjährige Frau an, die mir mit ihrer wasserstoffblonden Mähne direkt ins Auge stach.

»Das sind Walter, Kurt und Daniela«, machte mich Franz mit dem Rest der Tischgesellschaft bekannt.

»Dein Essen steht im Rollwagen. Bist du fit genug, es dir selber zu holen? Ansonsten mache ich das gerne für dich«, bot Jacqueline mir bereitwillig ihre Hilfe an.

»Kein Thema. Bin zwar ein wenig wackelig auf den Beinen. Aber ich werd’s irgendwie schaffen«, entgegnete ich.

Unter der Warmhalteglocke kam ein klebriger Auflauf zu Tage. Unbeschreibliche Hausmannskost. Schwer und deftig. Vom bloßen Hinsehen schnürte es mir den Magen ein. Überhaupt nicht meins.

»Den Fraß soll ich in meinem Zustand runterbekommen?«

»Iss das. Dann kommst du schneller zu Kräften. Die Trinkerei schlaucht ziemlich. Je mehr du bei dir behältst, umso besser«, erklärte mir Franz.

»Bin zurzeit recht zittrig. Hoffe, dass ich nicht alles verkleckere. « Ich hatte tatsächlich Sorge, die Gabel nicht unfallfrei zum Mund führen zu können.

»Ich kann dir gerne dabei helfen. Notfalls füttere ich dich auch. « Jacqueline beugte sich weit zu mir rüber. Fraglos mochte die mich.

»Das ist nett von dir, danke. Ich probier’s erst mal alleine«, wiegelte ich ab. Ich verspürte keinerlei Verlangen danach, wie ein Kleinkind vollgestopft zu werden.

»Musst dich nicht genieren. So wie dir im Moment geht’s allen hier am ersten Tag. « Sie zwickte mich ermutigend in den Arm.

Ich zwang die Nudelpampe in mich rein, wenngleich sich alles in mir dagegen sträubte. Das Zeug blieb drin. Damit war diese Aufgabe gelöst.

Die Pillen verteilten sich allmählich in der Blutbahn. Mich überkam ein Gefühl angenehmer Leichtigkeit. Die Entzugssymptome, an denen ich nach wie vor arg litt, waren für zwei Stunden abgedämpft. Der Herzschlag beruhigte sich. Das Zittern der Hände flaute ab. Ich verkrümelte mich in unser Zimmer. Der Seemann schnarchte weiterhin, was das Zeug hielt. Ich nahm wahllos ein Buch aus meinem Koffer heraus und versuchte zu lesen. Eine vergebliche Liebesmühe. Es gelang mir nicht, mich zu konzentrieren. Bereits nach zwei Seiten legte ich den Text wieder beiseite. Obwohl ich relativ platt war, wollte ich mich nicht ins Bett legen.

Alkoholiker zu sein bedeutet, dass ich nie mehr auch nur einen Tropfen anrühren darf, hämmerte es in meinem Kopf. Was für eine Scheiße! Das darf doch alles nicht wahr sein. Hier drinnen unter der Käseglocke der Klinik mit all den Medikamenten im Magen war es einfach, nicht ans Trinken zu denken. Aber draußen in Freiheit? Ich soff seit über zwanzig Jahren. Und musste von heute auf morgen abstinent werden? Wie sollte das dauerhaft funktionieren? Ich schätzte die Erfolgsaussichten nicht sehr hoch ein. »Probieren musst du es trotzdem«, meldete sich mein Gewissen. »Oder willst du in einigen Monaten als Penner mit einem Tetrapak sauren Weins auf der Parkbank sitzen?«

»Keine schönen Aussichten«, murmelte ich vor mich hin. »Da musst du nun durch. Zumindest die drei Wochen solltest du nutzen, um wieder auf die Beine zu kommen. « Denn die fühlten sich zugegebenermaßen immer noch recht schwach und wackelig an.

Ich trödelte hinaus auf den langen Flur, von dem links und rechts die Patientenzimmer abzweigten. Er war menschenleer. Wo sind die bloß alle?, überlegte ich. Halten die allesamt Siesta nach dem Mittagessen? Ich wanderte den Gang ein Dutzend Mal rauf und runter. Endlich schlurfte mir ein anderer Patient entgegen.

»Hallo«, grüßte ich freundlich.

»Hi«, kam es etwas desinteressiert zurück.

»Ich bin Tim. Neu hier. «

»Schön, dich kennenzulernen. Habe bereits von deiner Ankunft erfahren. Ich heiße Peter. Wir knacken im selben Raum. In diesem verdammten Propellerzimmer. « Er lachte eine Spur zu laut und unterstrich die Bedeutung des mir völlig fremden Begriffs durch eine kreisende Handbewegung über seinem Kopf.

»Propellerzimmer?« Ich schaute verdutzt. »Bislang nie gehört. Was bedeutet das?«

»Du bist zum ersten Mal hier, oder nicht? Ansonsten würdest du den Begriff kennen. « Peter schmunzelte und entblößte dabei eine Reihe gelber Zähne. »Propeller bedeutet balla balla, eben durchgedreht. Da stecken sie einen anfangs gerne rein, um zu testen, wie bekloppt man tatsächlich ist«, wieherte er ähnlich einem alten Pferd und amüsierte sich über seine geistreiche Bemerkung. Jetzt wusste ich Bescheid. Ich war mithin in den Augen der Ärzte nicht nur ein Alkoholiker, sondern darüber hinaus jemand mit Verdacht auf einen Dachschaden. Na ja, ist schließlich eine Psychoklinik. Da ist es naheliegend, dass meine Umwelt an meinen geistigen Fähigkeiten zweifelt, dachte ich traurig.

»Darf ich dir Mustafa vorstellen?« Peter deutete auf einen untersetzten Typen, der sich uns leise genähert hatte.

»Ich liege im Bett seitlich von dir am Fenster. Und schnarche fürchterlich. « Er gab mir einen festen Händedruck, sodass meine Fingergelenke laut knirschten.

»Auch wegen Alkohols hier?«, erkundigte ich mich bei ihm neugierig.

»Nein, saufen tue ich kaum. Ab und an mal als Beikonsum. Hat mir der Prophet verboten. Ich entziehe von Kokain. « Er verzog seine Mundwinkel zu einem schlitzohrigen Grinsen und deutete mit dem Daumen nach oben in Richtung Allah.

»Hart?« Ich hatte von Suchtmitteln, die nicht Bier oder Wodka hießen, wenig Ahnung.

»Es gibt nettere Dinge als eine Drogenentgiftung«, feixte er. »Muss man trotzdem locker nehmen und den Kopf nicht hängen lassen. « Mustafa machte einen überaus sympathischen Eindruck auf mich. Ich beschloss, in den nächsten Tagen hin und wieder seine Nähe zu suchen. Plötzlich begann ich – erst unmerklich, darauf immer stärker – zu zittern. Schweißperlen traten mir auf die Stirn.

»Du wirst auf einmal kreidebleich. « Mustafa packte mich an der Schulter. Mein Kreislauf spielte jäh verrückt. Das Herz klopfte wie der Hammer auf einem Amboss. Mir wurde einige Sekunden lang schwarz vor Augen und die Beine knickten ein. Ich musste mich an die Wand lehnen, um nicht umzufallen.

»Wir bringen dich zum Stützpunkt. « Peter und Mustafa hakten sich links und rechts bei mir ein und bugsierten mich ins Behandlungszimmer. Sterne und merkwürdige transparente Figuren flirrten in der Luft umher. Die Wirkung der Tabletten hatte schlagartig nachgelassen. Ich schnappte nach Luft und ließ mich auf den Plastikstuhl vor dem Schrank mit den Medikamenten fallen.

Die Pflegerinnen hatten inzwischen ihre Schicht gewechselt.

»Guten Tag, ich bin Schwester Miriam. Sie sind bestimmt Herr Keller«, wurde ich von der Neuen höflich willkommen geheißen. »Dann wollen wir mal Ihren Blutdruck messen. Richtig auf dem Damm sind Sie allerdings noch nicht. Wie ist denn Ihre derzeitige Verfassung?«

»Schwester, im St. Agatha haben sie mich vollgepumpt mit Distra flüssig. So lange, bis ich nichts mehr gemerkt habe. Hier gibt’s das Zeug in Pillenform. Ist okay; jedoch scheint mir da weniger Power drin zu sein«, versuchte ich, ihr meine Lage zu erläutern.

»Das stimmt. In den normalen Krankenhäusern werden Patienten wie Sie häufig überdosiert. Liegt zumeist an der mangelnden Routine mit Suchtkranken. Hier bei uns bekommen Sie weniger. Dafür über einen längeren Zeitraum. Ist vernünftiger«, informierte sie mich.

»Ist alles in Ordnung. Hauptsache, die Übelkeit klingt ab. «

»Sie haben sich natürlich ganz schön die Kante gegeben. Hatten Sie etwa suizidale Gedanken?«

Mit fünf Promille war nicht zu spaßen. Bei dieser Menge überquerten die meisten Konsumenten den Jordan. Ich hatte es halt überlebt. Einerseits freute mich das, andererseits fühlte ich mich zum Kotzen. Der Fluch der bösen Tat, kam es mir in den Sinn.

Nach dem Abendessen verschwanden die meisten Patienten in ihren Zimmern. Nebenan befand sich ein TV-Raum. Ich zappte kreuz und quer durch die Programme. Die üblichen Vorabend-Soaps, Nachrichten. Nur langweiliger Mist. Ich schaltete das Gerät wieder aus. War nicht in Stimmung, um fernzusehen. Im Flur entdeckte ich ein Regal mit Büchern und Zeitschriften und studierte die Klappentexte. Tonnenweise Schrott. Massenhaft Trivialromane und christliche Lebensratgeber. Möglicherweise kubikmeterweise bei der Auflösung einer Pfarrbibliothek eingekauft, überlegte ich. Während ich gedankenverloren vor der Bücherwand stand, vernahm ich in meinem Rücken eine bekannte Stimme.

»Hey Tim, hast du schon was zum Lesen gefunden?« Jacqueline war mir bis hierher gefolgt und berührte mich an der Hüfte.

»Ist nicht so ganz meine Literatur. « Ich fuhr mir nachdenklich durch die Haare.

»Das kannste laut sagen. Nur Müll. Kann man voll und ganz verbrennen«, giggelte sie. »Und, hast du dich mittlerweile eingelebt?«

»Ist okay hier. Hatt’s mir schlimmer vorgestellt. «

»Wie lange bleibst du hier?«

»Drei Wochen. Das Ganze nennt sich angeblich qualifizierte Entgiftung. «

»Das ist hervorragend. Ist derselbe Zeitraum wie bei mir. Wir werden folglich viele Therapien gemeinsam besuchen. Da freue ich mich drauf. «

Hoffentlich wird die nicht zu anhänglich, schoss es mir durch den Kopf. Ich fand Jacqueline zwar recht nett. Hatte trotzdem zum gegenwärtigen Zeitpunkt wenig Lust auf den Aufbau einer engeren Bekanntschaft. Ich war momentan viel zu sehr mit mir und meiner Entgiftung beschäftigt. Ich musste mich häppchenweise an den Aufenthalt im Krankenhaus gewöhnen, denn ich hielt mich zum ersten Mal seit meiner Kindheit als Patient in einer Klinik auf. Mir war deshalb eher nach Einsamkeit zumute als nach vertraulichen Gesprächsrunden. Wobei es vielleicht nicht die schlechteste Idee war, mich mit Jacqueline für die Dauer des Aufenthalts anzufreunden, um mich mit ihr abzulenken. Ich beschloss, die Dinge einfach in Ruhe auf mich zukommen zu lassen.

»Klaro, unsere Wege werden sich in den nächsten Tagen sicher oft kreuzen«, heuchelte ich fürs Erste Interesse.

Jacqueline schenkte mir ein wohlwollendes Lächeln und verabschiedete sich zur abendlichen Tablettenausgabe. Vor dem medizinischen Stützpunkt hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet. Ich lief am ersten Tag außerhalb der herkömmlichen Vergabezeiten. Der beruhigende Effekt der beiden vorhin genommenen Kapseln hielt bisher an. Demnach verfügte ich über genügend Zeit, mich erst mal in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Ich kehrte in das Propellerzimmer zurück und stellte fest, dass der Seemann verschwunden war.

»Wo ist der hin?«, wandte ich mich mit erstaunten Augen an Peter, der ebenfalls gerade zur Tür hereintrat.

»Wer? Ach, der alte Seebär. Der ist vor dreißig Minuten aus seinem Rausch erwacht. Hat sich seine Sachen geschnappt und ist auf und davon. « Für Peter schien das die normalste Sache der Welt zu sein.

»Einfach so? Ohne sich von uns zu verabschieden?« Ich starrte in das verlassene Bett.