4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein Vater, der große Schuld auf sich lädt.

Eine Mutter, die alles tun würde, um ihren Sohn zurückzubekommen.

Ein Junge, der tot in einer Berliner Wohnung liegt.

Eine Frau, deren Erinnerungen sie betrügen.

Kommissar Manthey sucht nach den Zusammenhängen. Er will ein Kind retten – um jeden Preis. Und stößt auf einen Abgrund aus Verzweiflung und Wahn.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

Epilog

Ein herzliches Dankeschön ...

Zwanzig Sekunden Ewigkeit

Aus dem Koma

Bibliographie Siegfried Langer:

Impressum

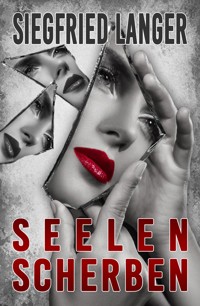

Seelenscherben

oder

Vater, Mutter, Tod

von

Siegfried Langer

Thriller

Prolog

Die Frau hatte große Angst davor, in die Wohnung zurückzukehren.

Vom U-Bahnhof bis zur Haustür verblieb ihr genau soviel Zeit, wie sie benötigte, um eine Zigarette zu rauchen. Vor dem Haus angekommen, steckte sie sich die zweite an; sie wollte den Augenblick möglichst lange hinauszögern. Unruhig trat sie auf der Stelle.

Ihr Blick fiel auf ihren Oberarm. Obwohl der beginnende Sommer ihre Haut bereits sanft bräunte, traten dort - unterhalb des weißen T-Shirt-Ärmels - deutlich Spuren hervor. Spuren, die eine stark zudrückende Hand hinterlassen hatte.

Sie ahnte, dass er oben in der Küche saß. Und mit jeder Sekunde, die der Zeiger der Küchenuhr weiterwanderte, wurde die Wut des Mannes größer. Er hatte ihr ausdrücklich befohlen, umgehend wieder zurück zu kommen.

Je länger sie sich Zeit ließ, desto schlimmer würde es werden. Die Konfrontation weiter vor sich herzuschieben, ergab keinen Sinn. Also zog sie ein letztes Mal intensiv an ihrer Zigarette, gerade so, als könne sie Tatkraft und Mut inhalieren.

Dann warf sie den halb zu Ende gerauchten Glimmstengel zu Boden. Ohne die Glut ausgetreten zu haben, drehte sie sich zum Eingang.

In der fleckigen Glasscheibe der Haustür spiegelte sich ihr schulterlanges, blondiertes Haar. Leicht zitternd fischte sie ihren Schlüsselbund aus der Handtasche. Er glitt ihr aus den Fingern und landete leise scheppernd auf dem Gitter, auf dem sich Mieter und Besucher ihre Schuhe abstreifen sollten. Zum Glück rutschte er nicht durch.

Sie bückte sich, hob den Schlüsselbund auf und öffnete die Tür. Zu ihrer Erleichterung streckte ihr die neugierige Alte aus dem Hochparterre heute nicht den Kopf entgegen. Ihr Geschwätz hätte ihr gerade noch gefehlt. Mit dem Fahrstuhl fuhr sie hinauf in den achten Stock.

Als die Aufzugtür zur Seite glitt, dröhnten ihr laute Hip-Hop-Klänge entgegen. An anderen Tagen hämmerte sie wütend an die Wohnungstür der Stereoanlagen-Besitzer. Heute nicht. Sie beachtete weder den Lärm noch die Graffitis an den Wänden des Flurs.

Hinter der eigenen Tür schien Ruhe zu herrschen. Sie erinnerte sich daran, dass er einmal direkt nach dem Eintreten auf sie gelauert hatte. Er hatte sie grob hineingezogen und ihr ohne Vorwarnung die Rückseite seiner Hand über die Wange gezogen. Sie war gegen die Garderobe geprallt und hatte sich Schürfwunden und Prellungen zugezogen. Ein Garderobenhaken hatte eine blutende Wunde verursacht – nur einen Fingerbreit neben dem Auge. Ihrem Hausarzt hatte sie erzählt, sie sei gestolpert.

Sie nahm sich ein Herz und versuchte, die Tür zu öffnen. Erst beim dritten Anlauf fand der Schlüssel sein Ziel.

Vorsichtig trat sie ein. Der Hip-Hop-Beat überlagerte alles. Unmöglich, Geräusche aus den eigenen vier Wänden wahrzunehmen. Sie sah sich um, entdeckte ihn aber nicht.

Ob er schon schlafen gegangen war? Wenn er morgens aufwachte, war er meistens friedfertiger.

Und wenn sie ganz großes Glück hatte, dann waren für ihn die Ereignisse des Vorabends bereits in einem seligmachenden Nebel verschwunden.

Die Luft war rauchgeschwängert und ließ ihre Augen blinzeln. Zu den dröhnenden Klängen von nebenan gesellte sich der Geruch von Bier und Hochprozentigem. Die Atmosphäre in der Wohnung konnte sich mit der jeder Neuköllner Eckkneipe messen.

In Richtung der Wohnküche wurden die Schwaden dichter.

Die Frau glaubte nicht mehr daran, dass er bereits im Bett lag.

Sie hängte den Schlüsselbund an ein Bord und ihre Handtasche an die Garderobe.

Dann gab sie ihr Bestes, sich Selbstsicherheit einzureden und trat in den Türrahmen.

Ganz ruhig saß er da, der Mann, auf einem Stuhl am Esstisch. Vor ihm standen vier leere Flaschen Pilsator und eine angefangene. Eine zerknüllte Packung Marlboro und drei ausgetrunkene Fläschchen Kräuterschnaps lagen daneben, auf einem Schneidebrett ein Brot, dazu ein Brotmesser.

Der Blick des Mannes war auf die eintretende Frau gerichtet, genauso wie der Blick des Jungen, der neben ihm saß.

Der Junge hielt einen Esslöffel in der Hand, sein Teller Cornflakes war beinahe leergegessen. Am Tellerrand, zwischen einem Tetrapak Milch und dem angebrochenen Cornflakes-Karton, hielt eine handgroße, mit einer Harpune bewaffnete SpongeBob-Figur Wache.

Die Augen des Jungen wurden größer; der Löffel rutschte ihm aus den Fingern und landete klappernd im Teller. Der Junge wollte aufstehen, aber die kräftige Pranke des Mannes drückte ihn zurück auf den Küchenstuhl.

Einen weiteren Versuch unternahm der Junge nicht. Er setzte zum Sprechen an, doch die strengen und gleichzeitig glasigen Augen des Mannes unterbanden auch dies.

„Ich bin zurück“, sagte die Frau überflüssigerweise.

Der Mann sah an ihr hinauf und dann nach oben über den Türrahmen.

Der Frau war klar, dass dort die Zeiger der Küchenuhr dem Mann unbarmherzig Munition lieferten.

„Es ist später geworden als geplant, aber ...“

Der Mann unterbrach sie rüde.

„Es is' später geworden, ja.“

„Ich habe dort noch ...“

Die Frau hielt mitten im Satz inne, obwohl der Mann jetzt sanft und leise und überraschend deutlich sprach: „Was habe ich dir gesagt, als du losgegangen bist?“

„Aber ich habe dort noch ...“

Der Mann erhob leicht seine Stimme: „Ich hab' dich gerade gefragt, was ich dir gesagt hab', als de losgegangen bist.“

Die Frau schluckte. „Dass ich danach sofort wieder nach Hause kommen soll“, antwortete sie leise.

„Wie lange hat die Fahrt gedauert?“

Die Augen des Mannes fixierten die Frau; sie wich seinem Blick aus, sah zu Boden.

„Ich habe nicht auf die Uhr geschaut.“

„Wie lange hat die Fahrt gedauert?“

„Ich weiß es nicht. Eine Stunde? Anderthalb Stunden?“

Erneut blickte der Mann auf die Küchenuhr.

„Und wie spät is' es jetzt?“

„Mir ist klar, dass ich spät dran bin, aber ...“

„Ich hab' dir 'ne einfache Frage gestellt.“

Sie nahm all ihren Mut zusammen, hob leicht den Kopf und trat in die Küche. Sie wollte zum Kühlschrank. Vielleicht gelang es ihr, die Situation zu überspielen.

Völlig unvermittelt sprang der Mann auf. Sein Stuhl und der Tisch wackelten.

Der Junge erschrak. Hastig grapschte er nach seiner SpongeBob-Figur, ehe sie umfallen konnte.

Der Alkohol zeigte seine Wirkung. Die rasche Bewegung hatte dem Gleichgewichtssinn des Mannes zu viel abgefordert. Leicht gebückt und seine Hände zu Fäusten geballt, stützte er sich auf dem Küchentisch auf, um neue Kraft zu sammeln. Er schnaubte dabei wie ein wütender Bulle.

Es dauerte nicht lange - die Frau hatte gerade den Griff der Kühlschranktür erreicht -, da hob er erneut seine Stimme.

„Du wirst mir gefälligst antworten, wenn ich dich etwas frage.“

Die Frau wusste nun, dass der Mann nicht lockerlassen würde. Sie ließ den Kühlschrank geschlossen und wandte sich wieder dem Mann zu.

„Weißt du, dass ich das alles hier so was von satt habe?“

Der Mann lachte laut auf.

„Du hast das alles hier satt? Du?“

„Ja, ich. Und am meisten habe ich dich satt!“

„Wer kümmert sich denn nicht um seinen Haushalt, hä? Wer kümmert sich denn nicht drum, dass was Ordentliches zu essen auf'm Tisch steht?“

Zum ersten Mal fasste der Junge Mut und mischte sich ein.

„Aber Cornflakes sind doch ...“, wollte er der Frau zur Seite stehen.

Der Mann gab dem Jungen einen heftigen Klaps auf den Hinterkopf: „Du hältst die Schnauze, Kleiner.“

„Lass den Jungen in Ruhe“, sagte die Frau, ohne lange zu überlegen.

„Willste mir schon wieder Befehle geben?“

„Ich habe nur gesagt, dass du den Jungen in Ruhe lassen sollst.“

„Ich behandle ihn so, wie ich's für richtig halte. Das hab' ich dir heut' schon mal gesagt.“

„Wenn du jemanden schlagen willst, dann schlag mich“, erwiderte die Frau, um den Mann von dem Jungen abzulenken.

„Das hatt' ich sowieso vor. Aber wenn de mich nun auch noch so nett drum bittest ...“

Er machte einen Schritt auf sie zu. Doch wieder taumelte er. Seine Hand suchte Halt auf dem Küchentisch.

Plötzlich hielt er das Brotmesser in der Hand.

Mit zusammengekniffenen Augen musterte er ihr Gesicht.

„Das letzte Andenken is' ja recht gut verheilt. Zeit für'n neues.“

Wütend stapfte er auf sie zu.

Das Brotmesser näherte sich bedrohlich dem Gesicht der Frau, gleichzeitig rang er um sein Gleichgewicht.

Die Frau griff nach der Hand des Mannes und drückte sie mit ihrer ganzen Kraft nach unten.

Der Mann schien überrascht.

Für einen Augenblick verharrten die beiden Hände und das Messer in Hüfthöhe.

Der Junge nutzte die Gelegenheit. Ungestüm sprang er auf und stieß dabei seinen Cornflakes-Teller vom Tisch. Scheppernd zersprang er in unzählige Scherben. Ohne das Malheur weiter zu beachten, rannte er um den Mann herum und stellte sich schützend vor die Frau. Er streckte dem Mann drohend die Harpune der SpongeBob-Figur entgegen.

Der Mann ignorierte den Jungen. Er spannte seine Muskeln an und stemmte seine Hand nach oben, doch die Frau hielt erfolgreich dagegen.

„Dann bekommste dein Andenken eben an 'ner andren Stelle“, drohte der Mann.

Völlig unerwartet stach der Mann nach vorne.

Das Messer ritzte das T-Shirt der Frau auf und schnitt in die darunterliegende Haut.

Blut benetzte den weißen Stoff.

Die Frau achtete nicht auf den Schmerz. Sie erkannte die Gefahr, in der der Junge schwebte. Er musste zur Seite, schnell.

Mit ihrer anderen Hand versuchte sie, den Jungen von sich zu stoßen. Im selben Moment zuckte das Brotmesser erneut nach vorne.

Die Frau schubste den Jungen geradewegs hinein.

Das Brotmesser schlitzte den Hals des Jungen auf, traf genau die Schlagader.

Blut! Sofort brach es in pulsierenden Strömen hervor.

Der Junge sah ungläubig zu dem Mann, anschließend ins Gesicht der Frau.

Sein Mund öffnete sich und schloss sich wieder. Kein Laut verließ seine Lippen.

Kraftlos sackte er in sich zusammen. Seine Finger vermochten die SpongeBob-Figur nicht mehr festzuhalten. Sie fiel zu Boden und kam neben den blauweißen Scherben des Cornflakes-Tellers zu liegen.

Immer mehr Blut quoll aus dem Hals des Jungen hervor, auf dem beigefarbenen Teppich erschien ein immer größer werdender Fleck in dunklem Rot.

Die Frau ging in die Knie.

Sie nahm den blutverschmierten Kopf des Jungen in den Schoß.

Die Augen des Jungen stierten sie an.

Für einen Sekundenbruchteil dachte sie daran, einen Krankenwagen zu rufen, doch sie wusste, dass es bereits zu spät war.

Die Augen des Jungen waren leer geworden, sie sahen geradewegs durch die Frau hindurch.

Ein markerschütternder Schrei übertönte die dumpfen Hip-Hop-Rhythmen der Nachbarn.

1. Kapitel

Jacquelines Berichterstattung

In ihrer Mittagspause ging Jacqueline gemeinsam mit ihrer Mutter shoppen. Sie verlor sie dabei aus den Augen. Am Abend desselben Tages behauptete ihr Mann, dass ihre Mutter bereits vor zwei Jahren gestorben sei.

Der Morgen hatte für Jacqueline Adam genauso angefangen wie viele andere davor.

René, ihr Mann, war bereits aus dem Haus, als sie sich in der Küche um das Pausenbrot ihres Sohnes kümmerte. Sie liebte diese Küche. Seit zwei Monaten war sie nun fertig. Eine mehr als fünfunddreißig Quadratmeter große Wohnküche, in amerikanischem Stil, mit einem Arbeits- und Kochtresen, der gleichzeitig als Raumteiler fungierte. Die gesamte Einrichtung in weißen und bordeauxroten Tönen gehalten. Alles exakt so verwirklicht, wie sie es der Innenausstatterin aufgetragen hatte.

Vor ihr auf der Arbeitsfläche lag ein Vollkornbrot. Mit einem Brotmesser schnitt sie zwei dünne Scheiben davon ab. Sie belegte die Scheiben mit Gouda und garnierte das Ganze mit einem Salatblatt. Danach teilte sie einen Apfel, entkernte ihn und schnitt ihn in acht mundgerechte Teile. Die beiden Brote legte sie zusammen mit den Apfelteilen in eine blaue Plastikbox. Für Lukas, ihren geliebten Lukas. Sieben Jahre alt war er vergangenen Winter geworden.

Neben dem Arbeitstresen, auf dem Esstisch, stand noch Lukas' leerer Teller; seine Cornflakes hatte der Junge aufgegessen.

Jacqueline wollte eben den Teller wegstellen, da klingelte es an der Tür.

„Ich mach auf“, hörte Jacqueline ihren Sohn aus der Richtung des Badezimmers rufen und gleich darauf vernahm sie, wie Lukas zur Haustür flitzte.

Jacqueline griff nach der Pausenbox und ging zur Küchentür. Sie sah, wie ihr Sohn die junge Frau im Flur herzlich umarmte: Ayse.

Er ist nun alt genug, um ihm das endlich abzugewöhnen, dachte Jacqueline und nahm sich vor, es abends anzusprechen.

Ayse kam, um Lukas abzuholen und ihn zur Schule zu bringen.

„Guten Morgen, Frau Adam“, sagte Ayse. „Au, nicht so doll, Lukas.“

„Guten Morgen, Ayse.“

Ayse musterte den Jungen: „Oh, da hat sich aber einer schick gemacht.“

Jacqueline wusste sofort, was Ayse meinte. Lukas' Haar saß sauber links gescheitelt und er trug sein neues weißes Hemd. Jacqueline war stolz auf ihn.

„Das habe ich ganz alleine gemacht. Ich habe einen neuen Kamm.“

Er zog den Hornkamm, den ihm sein Vater gestern geschenkt hatte, aus der Gesäßtasche, und präsentierte ihn Ayse.

„Von Papa.“

Ayse nickte anerkennend.

„So, wir müssen los“, sagte sie dann.

Lukas' Schulranzen stand bereits fertig gepackt an der Haustür. Er schulterte ihn und lief noch einmal zurück zu seiner Mutter. Jacqueline ging leicht in die Knie, damit er sie zum Abschied auf die rechte Wange küssen konnte. Wie immer.

Sie drückte ihm die Plastikbox in die Hand.

„Werden Sie noch hier sein, wenn ich zurückkomme, Frau Adam?“

„Nein, ich muss heute ins Büro.“

„Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag.“

„Den wünsche ich Ihnen auch, Ayse.“

Ayse ließ Lukas an sich vorbei und folgte ihm dann in den Vorgarten.

Wie jeden Morgen fuhr Ayse ihn in die John-F.-Kennedy-Schule nach Zehlendorf. Jacqueline war froh, dass er dort untergekommen war. Die Aufnahme war nicht einfach gewesen, doch zum Glück hatten Renés Kontakte ausgereicht. So lernte er bereits ab der ersten Klasse Englisch. Jacqueline wollte ihn fürs spätere Leben gut vorbereitet wissen.

Und der Schulweg, die Strecke von Kleinmachnow nach Zehlendorf, war mit dem Auto schnell bewältigt. Ayse war den Adams eine große Hilfe.

Jacqueline wollte nur noch das benutzte Geschirr in die Spülmaschine räumen, bevor sie zur Arbeit aufbrach. Doch als sie das Brotmesser berührte, fuhr plötzlich ein höllischer Schmerz durch ihren Kopf. Ohne jegliche Vorwarnung kam er; Jacqueline hatte das Gefühl, ihr Schädel wolle explodieren.

Sie schrie schrill auf, und gleichzeitig zuckte ihr Körper für einige Sekunden, als hätte sie an ein Stromkabel gefasst.

So schnell der Schmerz im Kopf gekommen war, so rasch war er auch wieder vergangen. Dafür breitete er sich nun an ihrer Hüfte aus. Sie sah an sich hinab und war entsetzt. Sie hatte sich mit dem Brotmesser ihre weiße Bluse und die Hüfte aufgeschlitzt. Die Stofffetzen färbten sich rot, Jacqueline wurde übel. Sie taumelte. Während sich die eine Hand um den Griff des Brotmessers verkrampfte, suchte sie mit der anderen hilflos nach Halt auf dem Küchentisch. Ihr Handballen klatschte auf die Kante von Lukas' Cornflakesteller. Sich selbst überschlagend flog er in die Luft und landete auf dem Parkettfußboden.

Mit lautem Scheppern zerbrach er.

Jacqueline erschrak erneut, sie zitterte am ganzen Körper. Ungläubig starrte sie auf die Misere: Das Zwiebelmuster des Tellers hatte sich in ein blauweißes Chaos verwandelt.

Jacqueline bemerkte, dass sie immer noch das blutbefleckte Brotmesser festhielt. Sie legte es auf den Tisch und schob es weit von sich.

Dann massierte sie sich die Schläfen.

An Kopfschmerzen litt sie des Öfteren, doch so plötzlich und so intensiv waren sie bisher nicht aufgetreten.

Erst mal durchatmen, dachte sie, zur Ruhe kommen.

Vor kurzem hatte sie in einem Magazin gelesen, dass epileptische Anfälle viel häufiger auftraten als gemeinhin bekannt. Viele Menschen erlitten nur einen einzigen in ihrem Leben, und diesen im Schlaf. Sie waren sich dessen also noch nicht einmal bewusst.

Vielleicht ist es etwas Vergleichbares gewesen?, dachte sie.

Eine kurze Fehlfunktion im Nervensystem?

Ein einmaliger Aussetzer?

Sie beschloss, die Erinnerung an die eben erlittenen Qualen zu verdrängen.

Jacqueline zog ihre Bluse aus und ließ sie neben den Scherben zu Boden fallen. Sie besah sich den Schnitt in ihrer Hüfte. Die Wunde hatte zum Glück aufgehört zu bluten. Das Messer war nicht sehr tief eingedrungen.

Ein Heftpflaster sollte ausreichen, dachte sie und holte sich eines aus dem Arzneischrank im Bad.

Nachdem sie die Wunde versorgt hatte, nahm sie sich ein Aspirin aus dem Schrank. Sie kehrte zurück in die Küche, löste die Tablette in einem Glas Wasser auf und trank die trübe Flüssigkeit.

Mit Daumen und Zeigefinger griff sie nach dem Messer. Unter heißem Wasser spülte sie es ab und steckte es zurück in den Messerblock.

Dann bewaffnete sie sich mit Schaufel und Besen und kehrte die Scherben zusammen.

Ihr lag sehr daran, dies eigenhändig zu tun und nicht Ayse zu überlassen.

Die Fragen nach den Scherben hätten nur Fragen nach dem Anfall nach sich gezogen. Sie wollte nicht mehr daran denken müssen.

Jacqueline kippte die Scherben auf ihre zerschnittene Bluse und wickelte sie darin ein. Das gesamte Bündel steckte sie in eine Plastiktüte.

Nachdem sie sich eine frische Bluse angezogen hatte, hängte sie sich ihre Handtasche um. Ein letztes Mal kontrollierte sie im Spiegel, ob Frisur und Make-up saßen. Ihre blonden, leicht gelockten Haare fielen elegant bis zu den Schultern, ihr Teint wirkte frisch und gesund. Jacqueline gefiel sich. Die Aktenmappe unter den Arm geklemmt, schnappte sie sich die Plastiktüte und verließ das Haus.

Im Carport stand ihr roter Mercedes. Sie stieg ein und machte sich auf den Weg in ihr Büro in der Friedrichstraße.

Auf halber Strecke hielt sie am Straßenrand an und entsorgte die Plastiktüte in einem orangefarbenen Mülleimer der Berliner Stadtreinigung.

*

Ihren Wagen parkte sie wie immer in der Tiefgarage, direkt unterhalb des Bürogebäudes. Obwohl sie das Architekturbüro nicht täglich besuchte – vieles erledigte sie von zu Hause aus – hatte sie einen festen, nur für sie reservierten Platz. Auf ihrem Weg zum Fahrstuhl sah sie aus der Ferne einen grau gekleideten Mann vom Sicherheitsdienst, der zusammen mit einem Schäferhund seine Runde drehte. Das Klacken ihrer Absätze hallte durch die weitläufigen Räume. Der Uniformierte drehte sich zu ihr um, musterte sie kurz und wandte sich wieder ab.

Sie betrat die Aufzugkabine – und ertappte sich dann dabei, dass sie auf die Zahlenleiste starrte.

Sie wusste nicht, welche Sensortaste sie berühren sollte.

Sie hatte das Gefühl schon einmal gehabt. Vor etwa acht Wochen. Die Geheimzahl ihrer EC-Karte war ihr nicht mehr eingefallen; und nur deshalb, weil sie sich am Geldautomaten auf die Zahl konzentriert hatte. Solange sie die vierstellige Kombination über Monate hinweg unbewusst eingetippt hatte, war es kein Problem für sie gewesen, sie im Gedächtnis zu behalten.

Es war ihr peinlich gewesen, vor ihrem Bankberater zugeben zu müssen, dass sie sich selbst die Karte gesperrt hatte, weil sie einmal zu oft die falsche Ziffernfolge ausprobiert hatte.

Daran musste sie nun denken.

Dann drückte sie – ganz instinktiv – die '7'.

Völlig geräuschlos glitt der Fahrstuhl nach oben. Sie betrachtete ihr Gesicht in den verspiegelten Wänden und wischte sich mit dem Mittelfinger eine Wimper von der Wange.

Im siebten Stockwerk angekommen, wandte sie sich nach links und passierte eine Glastür. Sie fand sich vor einem Tresen wieder.

Eine Frau in einem weißen Kittel saß dahinter und schrieb in kleinen Buchstaben etwas in einen überdimensionierten Terminkalender. Sie blickte auf. An ihrer Brust haftete ein Namensschild, das sie als 'Schwester Ramona' auswies.

„Guten Morgen! Haben Sie einen Termin?“

„Wie bitte? Was?“

„Ob Sie einen Termin haben.“

Jacqueline wusste nicht, was diese Frau von ihr wollte, geschweige denn, wo sie war.

„Oder haben Sie akute Schmerzen? Dann können wir Sie auch so drannehmen. Sie müssten allerdings etwas warten.“

Schwester Ramona starrte Jacqueline erwartungsvoll an.

„Waren Sie schon mal hier bei uns?“, fragte sie dann.

„Ich … ich weiß nicht.“

Mit Befremden registrierte Jacqueline, dass sie stotterte.

„Sagen Sie mir bitte Ihren Namen?“

„Adam“, antwortete Jacqueline nach einem Augenblick des Zögerns.

Die Sprechstundenhilfe drehte sich zur Seite und tippte etwas in eine Computertastatur.

„Vorname?“

„Jacqueline.“

„Nein“, vermeldete sie nach einer kurzen Suche. „Ich finde Sie nicht in der Datenbank. Dann bräuchte ich bitte Ihr Krankenkassenkärtchen.“

Sie musterte Jacqueline und ergänzte: „Oder sind Sie privat versichert?“

„Privat.“

Langsam wurde sich Jacqueline der Situation bewusst.

„Wo bin ich hier?“, fragte sie.

Jacqueline sah in das verwirrte Gesicht ihres Gegenübers und vermutete, dass sie selbst keinen weniger konfusen Eindruck vermittelte.

„Ich verstehe nicht“, sagte Schwester Ramona.

„Das hier ist eine Arztpraxis“, sagte Jacqueline in einem Tonfall, als würde sie verkünden, ihr wäre die Entwicklung eines Heilmittels gegen Krebs geglückt.

„Äh, ja, das ist eine Arztpraxis.“ Die Sprechstundenhilfe runzelte die Stirn, dann ergänzte sie: „Eine Zahnarztpraxis.“

„Eine Zahnarztpraxis?“

„Wo wollten Sie denn hin?“

„Zur Arbeit. In mein Büro. Ich bin Architektin.“

„Eine Etage über uns ist ein Architekturbüro.“

Erst jetzt wurde Jacqueline klar, dass ihr diese absurde Situation den Atem geraubt hatte. Sie schnappte nach Luft. Dann lachte sie schallend auf.

„Oje, dann bin ich ein Stockwerk zu früh ausgestiegen.“

Schwester Ramona wirkte nun deutlich erleichtert.

„Und ich dachte schon ... Sind ja genügend Psychopathen in dieser Stadt unterwegs.“

„Ich bin schlicht und einfach ein Stockwerk zu früh ausgestiegen“, wiederholte Jacqueline, als müsse sie es sich selbst bestätigen. „Es tut mir leid wegen der Aufregung.“

„Hat sich ja zum Glück alles aufgeklärt.“

Jacqueline verabschiedete sich und verließ die Zahnarztpraxis.

Zurück in der Aufzugkabine, berührte sie erneut das Feld mit der Ziffer 7. Doch die Fahrstuhltür schloss sich nicht.

Der Aufzug ist defekt, dachte sie, deswegen hat er in der falschen Etage angehalten.

Noch einmal presste sie ihren Daumen auf die Taste. Nichts passierte. Sie blickte zur Leuchtanzeige über der Fahrstuhltür: Rote Dioden formten dort deutlich erkennbar eine '7'. Nun war sie sich sicher, dass die Ursache technischer Natur war.

Im Büro würde sie als Erstes zu Simon gehen, um ihm den Missstand mitzuteilen. Simon sollte sich mit dem Facility Management in Verbindung setzen und den Defekt melden.

Sie beschloss, das eine Stockwerk zu Fuß zu gehen.

Vorhin, als sie das erste Mal die Kabine verlassen hatte, hatte sie es nicht bemerkt, aber jetzt fiel ihr Blick auf ein Schild mit Orientierungshilfen.

Unter den Worten 'Zahnarztpraxis Dr. Albert Kolm' zeigte ein Pfeil nach links und unter dem Hinweis 'Steuerberatungsbüro Berlin-Mitte GmbH' einer nach rechts. Doch das war es nicht, was sie erschrecken ließ. Mit einem Mal fröstelte sie.

Am oberen Ende des Schildes stand eine große römische VII zu lesen.

Die Etage war korrekt, die Technik in Ordnung.

Plötzlich fiel es ihr ein. Sie hatte sich geirrt: Ihr Büro lag im achten Stock!

Sie konnte sich nicht erklären, warum sie bereits in der siebten Etage hatte aussteigen wollen.

Vielleicht war sie vorhin durcheinandergekommen, als sie in der Tiefgarage auf die Zahlenleiste gestarrt hatte. So wie damals beim Eintippen der Geheimzahl ihrer EC-Karte.

Oder Überarbeitung? Zu viel Stress in den letzten Tagen?

Das Hotelprojekt am Flughafen Schönefeld hatte Dutzende Überstunden notwendig werden lassen. Dass die Entscheidung der französischen Investorengruppe nun jeden Moment eintreffen konnte, spannte ihre Nerven spürbar an. Möglicherweise war dies auch die Ursache der plötzlichen Kopfschmerzen heute Morgen in der Küche. Ja, es war bestimmt etwas Psychosomatisches gewesen.

Zurück in die Aufzugkabine und die '8' gedrückt.

Die Tür glitt zu und kurz darauf wieder auf.

Das Hinweisschild hier verwies zur Linken auf das 'Architekturbüro Friedrich Vogt & Simon Hall'.

Sie öffnete die Glastür und trat ein, aufrechten Ganges.

Ausgelassenes Gelächter empfing sie.

Für einen kurzen Augenblick verharrte sie.

Machte sich da jemand über sie lustig?

Hatte einer ihrer Kollegen ihre Odyssee beobachtet?

Sie erkannte, dass die Fröhlichkeit am anderen Ende des langen Flurs ihren Ursprung hatte. Dort lag Simons Zeichenbüro.

Nun hörte sie auch Gläserklirren. Ihre Kollegen schienen etwas zu feiern.

Ihr eigenes Büro lag auf halber Strecke zu den Arbeitsbereichen der beiden Chefs. Sie legte Handtasche und Aktenmappe auf ihren Schreibtisch. Noch ein kurzer Blick in den Spiegel, dann schritt sie nach hinten.

Simon grinste sie breit an, als er sie in der Tür entdeckte. Seine Augen glitzerten; auf seiner Stirn standen Schweißperlen; sein Krawattenknopf war gelöst und saß drei Fingerbreit zu tief.

Es schien nicht sein erstes Glas Champagner zu sein, das er da in der Hand hielt.

Vor ihm standen drei Flaschen Veuve Clicquot, zwei davon leer.

Eben noch salopp und zurückgelehnt in seinem Bürostuhl sitzend, erhob er sich nun – leicht schwankend – und prostete ihr zu.

„Da kommt sie ja endlich, unsere Star-Architektin.“

Jacqueline verstand nicht und sah sich rasch um, um herauszufinden, was hier los war.

Alle waren sie hier und blickten ihr entgegen: Sowohl die anderen sieben Architekten als auch die beiden Damen, die für das Sekretariat und die Buchhaltung zuständig waren; zu ihnen hatte sich noch die derzeitige Auszubildende gesellt.

„Annekatrin“, sagte Simon nun zu Letzterer. „Bitte schenken Sie Frau Adam auch ein Gläschen ein.“

Selbst Herr Vogt, der Seniorchef, stand, an einen hüfthohen Büroschrank gelehnt, im Zimmer und feierte mit. An seinem Glas hatte er zumindest genippt, wie Jacqueline erkennen konnte.

Sie begrüßte ihn mit einem kurzen Kopfnicken, was er wohlwollend quittierte.

Auch glaubte sie, ein Lächeln unter seinem buschigen, grauen Schnurrbart zu erkennen. Sie wusste nicht, ob sie dort jemals zuvor eines gesehen hatte.

„Guten Morgen erst einmal.“

Während die anderen ihren Gruß erwiderten, drückte Annekatrin ihr bereits einen Sektkelch in die Hand. Er fühlte sich angenehm kühl an.

Obwohl sie inzwischen ahnte, was geschehen sein konnte, gab sie sich unbedarft: „Was ist denn hier los? Und was soll der Unsinn mit der 'Star-Architektin'?“

„Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr“, zitierte Simon.

Der Champagner öffnete seinem mühsam unterdrückten englischen Akzent wieder Tür und Tor. Da Jacqueline seit Jahren mit ihm zusammenarbeitete, hatte sie ganz vergessen, dass er kein deutscher Muttersprachler war.

„Ich wusste gar nicht, dass du deutsche Sprichwörter kennst.“

„Oh, meine liebe Star-Architektin, ich bin sogar des Französischen mächtig. Ich sage nur zwei Worte.“

Simon setzte sich gerne in Szene, so auch diesmal. Genüsslich wartete er einige Sekunden ab, um die Spannung zu erhöhen.

Dann kam er auf sie zu, hielt ihr sein Glas entgegen und Jacqueline stieß das ihre sanft dagegen.

Ein leises Klirren, dazu sein Kommentar: „'Le Mirage'! Santé!“

„Nein“, sagte Jacqueline überwältigt.

„Mais oui, Madame.“

Das Projekt am Flughafen. Tatsächlich.

„Heute Morgen kam der Anruf aus Paris. Sie erwarten kleine Nachbesserungen, aber sie haben sich für unseren Entwurf entschieden. Eigentlich sollte ich sagen: für deinen.“

Jacqueline fühlte Glück. Eine gewaltige Woge davon erfüllte sie.

„Es war unsere gemeinsame Arbeit“, berichtigte sie.

„Na na na, Frau Adam“, dröhnte von der Seite die sonore Stimme von Herrn Vogt, „da schließe ich mich doch gleich dem Spruch mit der Bescheidenheit an.“

„Entschuldige, dass wir bereits ohne dich angefangen haben“, sagte Simon, „aber die Euphorie hat uns übermannt.“

„Kein Problem“, entgegnete Jacqueline und nahm endlich einen Schluck Veuve Clicquot.

Der Champagner verstärkte ihr Glücksgefühl.

Sie dachte kurz an ihre Hochzeit mit René und an die Geburt ihres Sohnes. Dass das 'Le Mirage' nun nach ihren Plänen am Berlin Brandenburg International gebaut werden sollte, war ein weiterer Höhepunkt in ihrem Leben.

Sie genoss den Augenblick.

Im Rampenlicht zu stehen, gefiel ihr. Eine wunderbare Würdigung ihrer Arbeit. Auch wenn sie nach außen hin die Bescheidene gab: Sie meinte, die Anerkennung und die Aufmerksamkeit verdient zu haben.

Simon goss nach. Jacqueline war nicht aufgefallen, dass sie das Glas vollständig geleert hatte.

„Das mit Abstand größte Auftragsvolumen, das dieses Büro jemals hatte“, konstatierte Herr Vogt.

Ein Lob aus seinem Munde, freute sich Jacqueline, während ihr der Champagner langsam zu Kopfe stieg.

„Kann mich mal jemand festhalten, damit ich nicht zur Decke schwebe?“

Sie erntete Kichern und fröhliches Lachen.

„Festhalten?“, fragte Herr Vogt. „Ich werde Sie anketten und die Türen verschließen!“

Hatte er tatsächlich mitgelacht?

Sie beschloss, diesen wunderbaren Moment für einen wohl inszenierten Abgang zu nutzen.

„Dann wartet ja nun jede Menge Arbeit auf mich.“

In sachlichem Ton wandte sie sich an Frau Paczoska, eine der beiden Sekretärinnen: „Haben Sie mir die Unterlagen aus Paris bereits kopiert?“

Die Sekretärin erschrak.

„Mache ich sofort, Frau Adam.“ Und schon war sie aus Simons Büro verschwunden.

Den Sektkelch in der Hand folgte Jacqueline.

Simon hatte von kleinen Nachbesserungen gesprochen. Sie wollte möglichst umgehend daran arbeiten und begab sich zu ihrem Schreibtisch.

Die Party war zu Ende - sowohl für Jacqueline, als auch für ihre Kollegen.

*

Gegen Mittag war Jacqueline mit ihrer Mutter verabredet.

Zunächst hatte sie gedacht, das Treffen absagen zu müssen. Doch als sie die Dokumente, die Frau Paczoska in Windeseile kopiert hatte, ein erstes Mal überflog, merkte sie schnell, dass die französische Investorengruppe weitaus weniger Veränderungen wünschte, als sie befürchtet hatte.

So verließ sie kurz vor 13 Uhr ihr Büro, immer noch leicht beschwingt vom Veuve Clicquot.

„Ich bin in etwa einer Stunde zurück“, verabschiedete sie sich vorne im Sekretariat. „Ich habe mein Telefon auf Sie umgestellt, Frau Paczoska.“

„In Ordnung, Frau Adam.“

Jacquelines Blick glitt über das schulterlange, krause Haar der Auszubildenden.

„Übrigens, Annekatrin, der sanfte Rotton steht Ihnen ganz hervorragend. Der ist neu, oder?“, fragte sie freundlich; sie verteilte gerne Komplimente.

„Aber den habe ich doch schon seit fast zwei Wochen, Frau Adam. Sie haben ihn gleich am ersten Tag gelobt.“

„Oh.“ Daran konnte sich Jacqueline überhaupt nicht erinnern. Wie unangenehm.

Ihr Lächeln gefror und sie beschloss, nicht näher darauf einzugehen.

Draußen, im Aufzug, drückte sie das 'E'. Für einen kurzen Augenblick kehrte die vormittägliche Odyssee in ihr Gedächtnis zurück. Sie verdrängte die Gedanken daran.

Die Sonne stand hoch am Firmament, als Jacqueline ins Freie trat. Nicht der Hauch einer Wolke trübte den blauen Himmel.

Jacqueline war froh, dass das Bürogebäude klimatisiert war. Bei dieser sommerlichen Hitze im achten Stockwerk direkt unter einem Flachdach zu arbeiten, wäre sonst kaum auszuhalten.

Auf der Friedrichstraße herrschte die gewohnte hektische Betriebsamkeit. Männer in Nadelstreifenanzügen und Frauen in Businesskostümen eilten an der Architektin vorbei.

Um den Passanten auf dem für Berliner Verhältnisse knapp bemessenen Bürgersteig nicht im Weg zu stehen, trat sie ein Stück näher ans Gebäude heran. So konnte sie auch den schmalen Streifen Schatten nutzen, den das Haus spendete.

Jacqueline fischte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und tupfte sich die Stirn ab.

Ihre Mutter schätzte Pünktlichkeit ebenso sehr wie sie selbst. Daher vermutete Jacqueline, dass sie nicht lange auf sie würde warten müssen.

Vor dem Trottoir, auf der Straße, herrschte Stop-and-go. Ein Taxifahrer, dem es zu langsam ging, hupte. Aus der Ferne hörte Jacqueline die Sirene eines Polizeiautos.

Sie mochte das Publikum, das in der Friedrichstraße verkehrte. Dem Senat und der privaten Wirtschaft war es nach der Wende zumindest teilweise gelungen, das altehrwürdige, gehobene Flair wiederherzustellen, das der Straßenzug in Vorkriegszeiten ausgestrahlt hatte.

Eine etwas betuchtere Käuferschicht nahm dies dankend an. Abgesehen vom KaDeWe, dessen Umfeld im Laufe der Jahre langsam, aber stetig absank, gab es keine vergleichbar exklusive Gegend in Berlin.

Und sie arbeitete hier! Sie lächelte zufrieden.

Nur wenige Meter entfernt führten Treppen hinunter zum U-Bahnhof Stadtmitte.

Jacqueline wusste später nicht mehr, warum ihr diese Frau aufgefallen war, die dort neben dem Geländer des Bahnhofseingangs stand. Sie unterschied sich durch nichts von all den anderen wohlsituierten Damen, die die Straße entlangflanierten. Wahrscheinlich wurde Jacqueline nur deswegen auf die Fremde aufmerksam, weil diese sie zu beobachten schien.

Die Augen der rothaarigen Unbekannten waren genau auf Jacqueline gerichtet und musterten die Architektin. Selbst als sie die Frau fixierte und ihr damit zu verstehen gab, dass sie dies als unschicklich erachtete, wandte die Fremde ihren Blick nicht ab. Am liebsten wäre Jacqueline hinübergegangen und hätte sie zur Rede gestellt, doch die Stimme ihrer Mutter riss sie aus ihren Gedanken.

„Hallo, Jacqueline.“

Ihre Mutter, Roswitha Collin, stand bereits neben ihr. Jacqueline erkannte sofort, dass sie ein neues Kleid trug. Ihr Make-up war dezent. Dass ihr Haar inzwischen vollständig ergraut war, konnte man noch nicht einmal am Haaransatz entdecken.

Wenn ich selbst mit Ende sechzig noch so gut aussehe, dachte Jacqueline, dann werde ich dankbar sein.

Sie begrüßte ihre Mutter mit einer Umarmung. Die Wangen der beiden Frauen näherten sich, ohne sich zu berühren.

„Wo hast du denn hingestarrt, Liebes?“

„Zu dieser Frau dort drüben.“

Aber als Jacqueline ihrer Mutter die Unbekannte zeigen wollte, war diese verschwunden. Weit konnte sie noch nicht sein; Jacqueline blickte umher, doch sie konnte die Frau nirgends mehr entdecken.