7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Pattloch eBook

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Viele Menschen, die in Beruf und Familie jeden Tag aufs Neue gefordert sind, können von den Regeln des Klosterlebens lernen. Abtprimas Notker Wolf entwirft ein ganzheitliches Konzept zur Orientierung in der heutigen Zeit. Dabei geht es um wichtige Fragen wie: Was sind unsere wirklichen Bedürfnisse? Wie gehen wir respektvoll mit unseren Mitmenschen um? Wie schaffen wir die richtige Balance zwischen Arbeit und Muße? Notker Wolf schöpft aus der 1500 Jahre alten Quelle des benediktinischen Denkens und präsentiert einen überzeugenden Leitfaden für ein erfülltes Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 297

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Abtprimas Notker Wolf

Seien Sie unbesorgt!

Vorschläge für ein erfülltes Leben

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Viele Menschen, die in Beruf und Familie jeden Tag aufs Neue gefordert sind, können von den Regeln des Klosterlebens lernen. Abtprimas Notker Wolf entwirft ein ganzheitliches Konzept zur Orientierung in der heutigen Zeit. Dabei geht es um wichtige Fragen wie: Was sind unsere wirklichen Bedürfnisse? Wie gehen wir respektvoll mit unseren Mitmenschen um? Wie schaffen wir die richtige Balance zwischen Arbeit und Muße? Notker Wolf schöpft aus der 1500 Jahre alten Quelle des benediktinischen Denkens und präsentiert einen überzeugenden Leitfaden für ein erfülltes Leben.

Inhaltsübersicht

Vorwort

ICH: Bei sich wohnen

Aufbrechen und loslassen

Die Welt der zu vielen Möglichkeiten

Am Anfang steht das Suchen

Verzichten und neu bei Gott ankern

Eine andere Zeit leben

Die Endlichkeit der Zeit im Christentum

Eine Struktur im Tageslauf bringt eine Struktur ins Leben

Schweigen

Eine Welt des Lärms und des Plapperns

Wie wir schweigen können

Zuhören

Zuhören ist lieben

Gehorsam nimmt keine Freiheit, sondern schenkt sie

Sich sammeln: Die Versenkung in Gott

Beten – auf Gott hören

Beten heißt: Nicht alles steht in meiner Macht

Für das gemeinsame Gebet

WIR: Zusammenhalten

Sich binden und bleiben

Die ewige Sehnsucht nach Heimat

Die »Werkzeuge der geistlichen Kunst«

Die spirituelle Heimat neu entdecken

Sich zurücknehmen

Benedikts Lehre vom rechten Maß

Zu viel und zu wenig Arbeit

Das rechte Maß gibt Freiheit

Führen

Distanz zur Macht: Sich von der Selbstsucht befreien

»Eine schwierige und mühevolle Aufgabe«: Sich um jeden sorgen

»Er hasse die Fehler, er liebe die Brüder«: Streiten und Konflikte lösen

Sich beraten

Gemeinschaft pflegen

An sich arbeiten

Feiern

Das gemeinsame Mahl

Über alle Altersgrenzen hinweg

Der Tod ist nicht das Ende

WIR UND IHR: Für die Welt da sein

Dorthin gehen, wo es weh tut

Die Schöpfung bewahren: Vom mönchischen Leben mit der Natur

Musik als Antwort auf Gott

Wie wir Gott loben können

Die zweckfreie Schönheit der Kunst

Willkommen heißen

Nie wieder Bethlehem!

Krankenpflege als Dienst an Christus

Die Rückkehr der Klostermedizin

Hinausgehen

Die stabilitas loci als Ausgangspunkt der Mission

Kennenlernen, nicht gleichreden

Dialog mit dem Islam

Bildteil

Vorwort

Es freut mich, dass Sie gerade dieses Buch in die Hand genommen haben, und ich hoffe, Sie werden nicht enttäuscht: Sie werden mit diesem Buch weder »Spanisch in 24 Stunden« lernen noch »Glücklich sein in einer Woche«; und Sie werden auch nicht erfahren, welche Städte, Kneipen und Strände Sie bis zu Ihrem Tod gesehen haben müssen. Stattdessen wird Ihnen ein in die Jahre gekommener Mönch und Abt aus seinem Leben und von einer Mönchsregel erzählen, in der wenig von Party, aber viel vom Gebet und wenig von Sex, aber viel von Liebe zu Gott die Rede ist.

Ich bin nicht der erste Mönch, der auf die Idee kommt, unsere alte Mönchsregel freizulegen und neu zu ergründen. Nein, es gibt sogar sehr viele Bücher über das Leben der Mönche und viele schöne Bildbände – aber selten gehen diese Bücher über Äußerlichkeiten hinaus. Nein, die Mönche haben keine hohen Mauern um ihre Klöster, damit sie bis ans Ende der Zeiten ihre Ruhe haben, die Mauern dienten zum Schutz; und unsere Mönchsgewänder haben nicht deshalb Kapuzen, damit wir uns immer und überall von der Außenwelt abschotten können, sondern sie sind eigentlich ein simpler Regenschutz.

Dieses Buch wird Ihnen sicher auch im Alltag helfen, aber es bleibt nicht dabei stehen. Denn mein wichtigster Tipp ist nicht: Stehen Sie morgens um fünf Uhr auf, wie es die Mönche tun. Sondern: Seien Sie neugierig auf das Wesentliche im Leben, und seien Sie offen für Gott. Denn unser Herz, so hat der Kirchenvater Augustinus geschrieben, kommt erst dann zur Ruhe, wenn es bei Gott angelangt ist. Ich hoffe, damit auch eher dem gerecht zu werden, was Benedikt wollte, als er die Regel zusammenstellte: Benedikt hat keinen Wellness-Ratgeber geschrieben, sondern einen Routenplaner auf dem Weg zu Gott.

Täglich überfordern uns die Zahlen getöteter oder in Booten übers Meer gekommener Menschen – die Insel Lampedusa in Italien wird geradezu überschwemmt. Wir sehen das alles, aber wir nehmen es nicht wahr, lassen es nicht bis in unser Herz kommen. Wir können nicht die Probleme der Welt lösen, aber wir sind eher in der Lage dazu, wenn wir in jedem Menschen wieder das Abbild Gottes erkennen. Wenn Sie später einmal krank sind, möchten Sie dann von einem kürzlich in Japan erprobten Pflegeroboter behandelt werden? Ist es ein Beispiel von Weltläufigkeit, wenn immer weniger Politiker noch sagen: »So wahr mir Gott helfe«, oder schlummert darin nicht der Dünkel der Allmacht? Und können wir friedlich mit Muslimen zusammenleben, wenn wir gar nicht mehr verstehen, wie man so tief gläubig sein kann? Wenn wir unseren liebenden Gott vergessen, werden wir nicht frei, sondern unmenschlich.

Benedikt war kein Hellseher, und er hat unsere Probleme im 21. Jahrhundert nicht vorhersehen können. Manches in der Regel wird Ihnen gegen den Strich gehen, etwa wenn von »Gehorsam« die Rede ist. Doch ich bitte Sie, lassen Sie sich darauf ein, Benedikt richtig zu verstehen. Nicht umsonst schreibt er am Anfang: »Höre auf die Worte des Vaters, und neige das Ohr deines Herzens.«

Die Benediktregel hat sich seit 1500 Jahren bewährt, und derzeit leben 25000 Benediktiner und Benediktinerinnen weltweit nach ihr. Neigen wir gemeinsam das Ohr, suchen wir und entdecken wir, was wir von den Mönchen – natürlich auch von den Nonnen und Schwestern – lernen können.

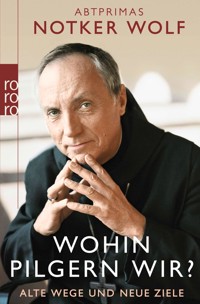

Wenn Sie sich das Titelblatt anschauen, dann sehe ich dort sehr beschwörend aus, als wollte ich sagen: »Mensch, macht euch das Leben nicht so schwer, macht’s wie ich.« Aber auch die Mönche lernen, seit Jahrhunderten – und wir haben immer noch Fragen. Ich sehe mich weniger als Lehrer denn als einen Suchenden unter Suchenden. Nur wer Fragen hat und den Aufbruch wagt, der wird zu sich, zu Gott und zu den anderen Menschen finden.

Rom, im Frühjahr 2009

Notker Wolf OSB, Abtprimas

ICH: Bei sich wohnen

Aufbrechen und loslassen

Die Welt der zu vielen Möglichkeiten

Es gibt zwei Produkte der vergangenen zehn Jahre, die mich besonders verstören. Das eine sind Kaffeebecher, an denen sich jeden Morgen in den Bahnhöfen dieser Welt Tausende Menschen zunächst die Hände und dann den Mund verbrennen, mit den Bechern durch die Gegend laufen, telefonieren und dann wieder einen Schluck nehmen und so tun, als wäre das ein besonders schöner Beginn des Tages. Die andere Erfindung sah ich kürzlich in einer Werbung. Dort wurde ein Gerät angepriesen, das einem Muskeln schenkt, ohne dass man sich dafür bewegen muss. Dabei legt man zwei Sensoren auf die eigene »Problemzone«, und durch Stromstöße werden dabei die Muskeln bewegt. In der Werbung sah man Männer, die fernsehen, und Frauen, die telefonieren.

Beunruhigend an den beiden Erfindungen finde ich nicht die Gefahr für den Körper – verbrannte Zunge oder Muskelkater –, sondern dass man alles gleichzeitig machen soll: Kaffee »genießen«, laufen, telefonieren; Sport treiben, fernsehen, telefonieren. Tausende weitere und viel bessere Beispiele gibt es, mit denen uns die Werbung oder wir uns selbst einreden, was wir alles leisten müssen, am besten natürlich alles gleichzeitig. Den Druck geben Eltern schon an ihre Kinder weiter, die sie sorgenvoll anschauen, wenn sie überlegen, ob sie sie in einen englischsprachigen Kindergarten schicken sollten, nun ja, wegen des Lebenslaufes. Längst gibt es nicht mehr nur ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern wir sind bereits eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, die uns an jeder Straßenecke anzuschreien scheint: Dies und das und jenes musst oder kannst du machen, um besser, schöner, erfolgreicher, intelligenter und glücklicher zu werden – wann machst du es endlich? Der Wahn der absoluten Machbarkeit macht uns verrückt.

Doch natürlich gibt es auch längst eine Gegenbewegung. Der Markt des Alles-Habens und Alles-Machens hat einen Markt des Entspannens und Zu-sich-Findens hervorgebracht. Wir trinken sündteure Joghurts, die uns ausgleichen sollen; wir machen Wellness-Kuren und »schalten einfach mal ab« und »lassen die Seele baumeln« und »finden wieder ganz zu uns«; Müsliriegel, Schaumbäder und Buddha-Figuren am Spielfeldrand des FC Bayern München entspannen oder vernebeln uns die Sinne. Auch das kann zur Sucht werden, ständig nach Entspannung zu suchen und sie doch nicht zu finden: Das ist dann der sogenannte »Freizeitstress«. Wenn jemand »Freizeitstress hat«, heißt das, abgesehen von den Lasten seiner Arbeit empfindet er auch noch das Leben nach der Arbeit, die Stunden der Zerstreuung oder der Muße, nur noch als Last. Wie kann man dann überhaupt jemals zur Ruhe kommen?

Leider sind übertriebener Stress und Entspannung auf Knopfdruck kein Nullsummenspiel – das eine gleicht das andere nicht aus, also jagen wir weiter nach unserer Mitte. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich als Mönch und Priester sage, ich bin überzeugt davon, dass wir über uns hinausschauen müssen, um zur Mitte zu finden, hinaus aus unserem Alltag zu Gott. Wenn wir einsehen, dass wir nicht alles vermögen, und uns mit dem zufriedengeben, was unser Leben uns schenkt, dann sind wir dem ach so ersehnten »inneren Gleichgewicht« am nächsten. Um es mit dem Titel eines Buches zu sagen: »Es muss doch mehr als das alles geben!«

Fast immer, wenn ich mein Heimatkloster Sankt Ottilien in Oberbayern oder andere Klöster auf der ganzen Welt besuche, sitzen da bei den Mönchen auch Männer – und bei den Nonnen Frauen – jeden Alters, die nicht unsere schwarze Ordenskleidung tragen. Sie wollten mal raus, sagen sie dann, aussteigen auf Zeit, zu sich selber finden. Manager sind darunter, Studentinnen, Handwerker, Künstler. Die Welt sei ihnen zu schnell geworden, der Stress zu groß, sie hätten gar nicht mehr gewusst, wo ihnen der Kopf steht, sagen sie. Sie wären griesgrämig und übel gelaunt durch die Welt gelaufen und hätten sich umso mehr in die Arbeit gestürzt.

Nun sitzen sie im Chor der Kirche und im Speisesaal, leben unseren Rhythmus und entdecken, dass sie hier hinter der Enge der Mauern gar nichts vermissen von der zurückgelassenen weiten Welt der unzähligen Möglichkeiten – im Gegenteil.

Die vermeintliche Enge des Klosters ist für sie zur Weite geworden, weil sie hier endlich suchen können, was das Geheimnis des Lebens ausmacht – und nicht nur mit dem Arbeits- und Freizeitstress des nächsten Tages beschäftigt sind.

Am Anfang steht das Suchen

Wenn man etwas im Internet sucht, benutzt man eine Suchmaschine. Wenn man in den Bergen ist und den weiteren Weg durch die Felsen sucht, benutzt man ein Fernglas. Aber was können wir benutzen, um in unserem Leben einen Sinn zu finden?

Früher hat man sich darüber keine Gedanken gemacht – die Religion, in meinem Fall der katholische Glaube, gehörte zum Leben dazu. Die Bauern arbeiteten auf dem Feld und legten um zwölf Uhr, wenn die Glocken läuteten, ihr Werkzeug zur Seite und beteten den »Engel des Herrn«. Das ganze Leben war vom Glauben umfangen. Und insofern war es für mich auch kein besonders revolutionärer Schritt, als ich mich nach gut katholischer Erziehung zu Hause und im Internat dazu entschied, ins Kloster einzutreten und Mönch zu werden. Natürlich habe ich auch mit mir gehadert – aber ein Kloster war damals noch nicht eine komplett andere Welt, sondern nur eine, in der man den Glauben und den Sinn noch etwas eindringlicher suchte als draußen vor den Mauern.

Ich bin letztlich im Kloster gelandet, weil ich eines Tages auf dem Dachboden meiner Eltern herumstöberte, ich war damals vierzehneinhalb Jahre alt. Da fiel mir eine Nummer der »Katholischen Missionen«, einer Zeitschrift über die Verbreitung des Glaubens in der Welt, in die Hand. Ich blätterte darin, dann begann ich zu lesen: »Das Leben des Pierre Chanel«. Da war von einer Insel die Rede, die hieß Futuna, lag Tausende Kilometer nördlich von Neuseeland, Tausende östlich von Australien, in der fernen Südsee, im Nirgendwo. Ich las weiter: Pierre Chanel habe die Einwohner bekehren wollen, doch Häuptling Niuliki tötete ihn. Nach seinem gewaltsamen Tod aber ließen sich die Inselbewohner taufen – im Tod des Missionars war ihnen ein Licht aufgegangen. »Christus braucht dich«, dachte ich, »das gibt meinem Leben einen Sinn. Wenn ich für Gott arbeite, brauche ich nie auf irdischen Erfolg zu schauen.«

Ich versteckte das Heft eine Woche unter meinem Kopfkissen und las in den folgenden Tagen die Geschichte immer wieder. Nach einer Woche habe ich es meiner Mutter gesagt, ein paar Tage später meinem Pfarrer: »Wohin soll ich gehen?«, fragte ich ihn und dachte an die Südsee. Er schaute mich von oben bis unten an und sagte: »So, wie ich dich kenne, gehörst du nach Sankt Ottilien – zu den Missionsbenediktinern.«

Recht hatte er. Das Kloster im bayerischen Voralpenland war die Antwort auf mein Suchen und meine Liebe zum Gottesdienst, zur Musik und zum Leben in Gemeinschaft. Natürlich habe ich noch oft darüber nachgedacht, ob ich den Schritt wagen sollte. Aber letztlich bin ich froh, mich früh entschieden zu haben.

Heute sehe ich, dass Menschen in drastischerer Weise ihr Leben zu verändern suchen, manchmal schon mit einem esoterischen Wochenendseminar, nachdem man das ganze Leben plötzlich in Frage stellt. Kürzlich erzählte mir ein Bekannter, der Freund seiner Tochter habe nach einem esoterischen Seminar sein Leben radikal verändern wollen und aus heiterem Himmel die Beziehung zu ihr beendet. Pfingstgemeinden predigen in Südamerika die Umkehr, machen Teufelsaustreibungen und verwandeln so manchen Alkoholiker in das andere Extrem, in einen radikal tugendhaften Nichttrinker.

Ich glaube, solche Sinnangebote stürzen vor allem auf Menschen ein, die lange ohne Glaubenskompass in der Welt umherliefen, die nie irgendeinen Glauben hatten, vielleicht weil die Eltern meinten, ihr Kind solle später einmal »selbst entscheiden können«. Wie viele Kinder sitzen heute »konfessionslos« in ihren Schulklassen und wachsen bindungslos und ohne Leitbild auf? Ich glaube, unsere Welt war gesünder, als der Glaube noch selbstverständlich und nicht so verkopft war.

Glauben ist ein lebenslanges Suchen, das man mit Geduld beginnen sollte, nicht in der Gruppe beim Wochenendseminar, sondern in der Einsamkeit: Moses zog 40 Tage durch die Wüste auf der Suche nach dem Gelobten Land, Jesus ging, »vom Geist getrieben«, 40 Tage in die Wüste, selbst Mohammed zog von Mekka nach Medina durch die Wüste. Die Wüste, das Nichts, das Zurücklassen von Bindungen und Einflüssen, die Einsamkeit, ist Voraussetzung dafür, zu sich selbst zu finden. Als die ersten Mönche die Wüste aufsuchten, wollten sie durch die Einsamkeit und das Schweigen frei werden von Sünden, um »Ruhe zu finden für die Seelen«, wie Matthäus einmal schreibt. Auch der Abt Arsenios war gewiss als kaiserlicher Hofbeamter ein geschäftiger Mann, bis er der Überlieferung nach einmal eine Stimme hörte, die sprach: »Arsenios! Zieh dich zurück! Sei still! Werde ruhig!« Die äußere Ruhe sollte innere Bewegung ermöglichen.

Auch ein gewisser Benedictus aus der Stadt Nursia, dem heutigen Norcia (200 Kilometer von Rom entfernt), suchte Herzensruhe im Rom des Jahres 495. Als er im Alter von 18, wie Papst Gregor der Große berichtet, das sicher nicht unangenehme Studentenleben in Rom hinter sich ließ und in die Einsamkeit zog, hätte niemand geglaubt, dass aus dem Mann einmal der »Patron Europas« und »Vater des Abendlandes«, der »heilige Benedikt von Nursia« werden könnte. Doch er zog los, ging ostwärts und suchte sich eine Höhle in einer Bergschlucht am Aniene beim heutigen Subiaco. Er wollte einsam sein, in harter Askese der Welt entsagen und das suchen, was ihm wirklich wichtig war – Gott.

Es war eine eigenwillige, aber nicht einzigartige Entscheidung: Es gibt immer eine Gegenbewegung, wenn sich die Welt zu sehr beschleunigt. Noch heute erinnern die Namen von Ordensgemeinschaften, die sich »Silvestriner« nennen, daran, dass sie einst »Wäldler« waren, und der der »Vallombrosaner«, dass sie es vorzogen, im schattigen Tal zu leben, abseits der sie umgebenden Welt.

Auch andere Kulturen glauben, dass höhere Erkenntnis nur der erlangen kann, der die Einsamkeit sucht. Egal, ob ich in Indien, Thailand, China oder Japan war, die Klöster und die Mönche, die ich besuchte, lebten ähnlich wie westliche Mönche, zurückgezogen von der äußeren Welt. Die Jainas ziehen sich, wenn sie ganz den Weg der Vollkommenheit beschreiten wollen, in die Wälder Nordwestindiens zurück. Dort wandern sie nackt umher und sind der äußeren Welt und ihren Ablenkungen völlig entzogen. Sie entledigen sich buchstäblich aller Dinge, um von allen Begierden innerlich und äußerlich frei zu werden.

Auch die hinduistischen Gurus sind als Wandermönche unterwegs, es sei denn, sie lassen sich nieder und gründen einen Aschram zur Aufnahme von Schülern. In Japan bauen die Zen-Mönche, die ich besonders gut kennengelernt habe, Klöster, und manches an ihrem Leben erinnerte mich an unseres. Auch sie suchen den fernen Ort, brauchen Ruhe zum Zazen, zum meditativen Sitzen. Auch sie glauben, dass erst das wesentlich andere Leben zur Mitte des Lebens führen kann.

»Sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.« Dieses Wort Jesu ist kaum zu erfassen, und doch erlebe ich immer wieder seine Bestätigung in meinem Leben. So schrieb mir erst kürzlich ein bayerischer Fliesenleger, er sei, von Arbeit und Anforderungen angespannt, einige Tage in ein Kloster gegangen. Dort habe er nicht nur einen neuen Blick auf Gott und die Welt gewonnen, sondern auch auf seine Alltagsprobleme.

Das Suchen öffnet für die Welt und für Gott. Deshalb hält Benedikt in seiner Regel auch das Suchen für das wichtigste Aufnahmekriterium: »Man achte genau darauf, ob der Novize wirklich Gott sucht«, schreibt er. Darauf kommt es ihm an: Er wollte weder Eliteklöster und nur vielversprechende junge Leute zusammenrufen, noch wollte er einen Ort für Faulenzer etablieren, die es in der normalen Welt nicht schafften. Für ihn war das einzige Kriterium die Suche nach Gott.

Diese Suche kann ein Leben lang dauern. Sagen Sie niemals nie, schließlich, so schreibt Benedikt, »(…) sind uns die Tage dieses Lebens als Frist gewährt, damit wir uns von unseren Fehlern bessern«. Diese Umkehr kann sehr spät kommen, aber es lohnt immer. So schmerzhaft es ist, die gewohnte Umgebung, andere Menschen, seinen Tageslauf loszulassen: Man wird reich beschenkt. Denn es stimmt vor allem bei der Begegnung mit Gott: Jedem Anfang – ich würde auch sagen –, jedem Neuanfang liegt ein Zauber inne, wie es Hermann Hesse geschrieben hat.

Verzichten und neu bei Gott ankern

Ich glaube, ich kann mit Ihrer Zustimmung rechnen, wenn ich den moralischen Wert einer Veranstaltung bezweifle, bei der es alljährlich in Amerika darum geht, wer die meisten Hotdogs verschlingen kann. Allerdings muss ich zugeben, dass auch ich als Kind meine Grenzen der Nahrungsmittelaufnahme auslotete. Im Internat aßen wir manches Mal um die Wette. Einmal siegte ich mit 23 Tomaten, einmal mit elf Knödeln. Aber zu meiner Entschuldigung: Ich war ein heranwachsender Jugendlicher.

Auch wenn wir Hotdog-Verschling-Wettbewerbe entrüstet von uns weisen, können auch wir doch manchmal nicht genug haben. Denn essen, trinken und leben wir nicht auch bis zum »Satt«werden? Wenn ich am Flughafen sehe, was die Leute unkontrolliert an der Bar futtern! Immer wieder erstaunlich! Kürzlich saß einer vor mir, es war erschreckend, wie wahllos er seine Pizzen verschlang, gleich mehrere, ohne Maß und ohne besondere Auswahl.

Das Kloster ist demgegenüber ein ganz anderer Ort: Wir verzichten auf vieles freiwillig und erwarten mehr als einen vollen Magen. Als jungem Novizen war mir das nicht immer so klar, vor allem an Weihnachten, als ich mit mir haderte, gerade freiwillig darauf zu verzichten, zu Hause bei meinen Eltern und meiner Schwester zu sein, miteinander zu essen, zu spielen und zu singen. Heute verzichte ich gern auf Weihnachtstrubel und verbringe den Heiligen Abend bis zur Christmette allein. Ich verzichte und erhalte in diesen schönsten Stunden des ganzen Jahres doch viel mehr.

Das Verzichten als Wert zu erkennen, das ist die erste große Hürde, wenn man ins Kloster eintritt. Als Mönch bindet man sich an drei Gelübde, die wohl schon zu Benedikts Lebzeiten dem »normalen« Menschen schwer verständlich waren: »Beständigkeit«, »klösterlicher Lebenswandel« und »Gehorsam« heißen unsere Gelübde, ganz zu schweigen von »Keuschheit« und »Armut«, die selbstverständlich dazugehören. Klingt nicht »Gehorsam« nach Unterwerfung, Fremdbestimmung, Ende der Freiheit? Nein, ich finde, richtig verstanden und praktiziert, befreit er uns davon, selbstverliebt um uns selbst zu kreisen. Ist nicht Armut bewundernswert, aber völlig weltfremd? Nein, auch sie befreit uns von Raffgier und Hetze. In meiner Klosterjugend ging das so weit, dass wir zu allem nur »unser« sagen durften. Das änderte sich in den sechziger Jahren. Einmal lag unser früherer Erzabt Suso mit Grippe im Bett, und ich wollte ihn fragen, ob ich mit zwei Freunden einen Ausflug mit »unserem« Wagen machen dürfte – worauf er schmunzelnd sagte: »Hmm, zu allem sagen Sie jetzt ›mein‹. Nur zu meinem Wagen sagen Sie ›unser‹ Wagen!«

Und schließlich »Keuschheit«? Macht es einen nicht psychisch krank, wenn er seine Triebe im Zaum hält? Gegenfrage: Hat uns der Sex nicht längst versklavt? Hemmungslosen Sex, Kondomautomaten in Schulen, Pille und Abtreibung halten wir für Freiheit. Dabei sind wir so abhängig, dass wir Autounfälle produzieren, nur weil wir, durch scharfe Werbeplakate abgelenkt, nicht mehr nach vorne gucken.

Wir Mönche verzichten auf das, was so menschlich ist, dass es uns von einem Mehr an Menschlichkeit trennt, und gewinnen das Größte. Wir lassen die vermeintliche Freiheit des »Alles ist möglich« hinter uns und finden die echte Freiheit hinter hohen Mauern. Aber Mönche sind keine Helden und keine Masochisten. Kürzlich las ich ein Zitat eines Mönches, der sagte: »Wir wollen unsere Seele retten, nicht mehr und nicht weniger.«

Während die Gelübde uns ein Leben lang binden und nicht »verhandelbar« sind, ist das große Gebot der Demut ein täglicher Kampf – gerade auch für mich, der ich ständig in der Weltgeschichte unterwegs bin und überall als Abtprimas ehrerbietig empfangen werde. Doch Benedikt nimmt die Demut sehr ernst: Nur dann können wir bei Gott ankern, wenn wir die Selbstüberschätzung hinter uns lassen. Demut heißt, sich zu bescheiden auf das, was man ist, nicht auf das, was man hat; nicht dauernd zu kämpfen und zu murren, sondern anzunehmen; nicht zu fordern, sondern zu geben. Demut ist das »Ja« dazu, dass Gott uns geschaffen hat. Schließlich haben wir nicht den Zeitpunkt bestimmt, an dem wir auf die Welt kommen. Der demütige Mensch stellt vor allem sein Leben in den Dienst Gottes und ist zufrieden, was der uns schenkt. Benedikt beschreibt die Demut als Leiter zum Himmel, also zum vollendeten Glück: Wer demütig ist, so Benedikt, geht die Leiter einen Schritt hinauf – wer sich nicht demütig verhält, geht einen Schritt hinunter. Hinauf geht man mit »Gottesfurcht«, was uns noch leicht erscheint; schwerer erscheint schon Benedikts Forderung, »falsche Brüder« auszuhalten und sie gar zu »segnen«; oder ist nicht die siebte Stufe kaum erfüllbar? »Der Mönch erklärt nicht nur mit dem Mund, er sei niedriger und geringer als alle, sondern glaubt dies auch aus tiefstem Herzen.« Ist das nicht das genaue Gegenteil von dem, was die Schönen und Reichen dieser Welt von sich denken? Ich glaube, wir sind so wenig demütig, dass wir die Himmelsleiter Stufe für Stufe hinuntersteigen. – Wer will schon noch von den katholischen Spaßverderbern hören, Verzicht sei etwas Lohnenswertes? Eine Werbung für Eis, die mir da in den Sinn kommt, dreht sogar die katholischen Mahnungen komplett um und wirbt damit, wovor die Kirche warnt: Sieben Eissorten gibt es da, sie heißen nach den sieben Hauptsünden, umgangssprachlich Todsünden genannt: »Wollust« heißt ein Eis, das andere »Völlerei«, dazu sieht man hübsche Frauen. Die Sünde, die man früher meiden wollte, weil man wusste, dass sie weitere Sünden nach sich zieht – so die Wollust ganz gewiss den Egoismus –, diese Sünden sind heute das Erstrebenswerte geworden. Aus Benedikts Empfehlung für Mönche, »die Sünde zu meiden«, ist ein »Mach alles, was du willst« geworden. Ist es da ein Wunder, dass junge Männer alles tun wollen, nur nicht sich den weltfremden Regeln der Kirche anschließen?

Jeder Mönch denkt irgendwann darüber nach, ob er stark genug sein wird. Bekannt sind die Versuchungen des heiligen Antonius. Matthias Grünewald hat sie auf dem Isenheimer Altar als Tiere dargestellt, die den Heiligen von allen Seiten anfallen. Alle möglichen Tiere zerren und beißen da nach ihm, und aus seinem Gesicht spricht die ganze Verzweiflung.

Viele heute übermenschlich erscheinende Heilige hatten mit sehr menschlichen Begierden zu kämpfen: Dem jungen Benedikt in der Höhle von Subiaco kam eine hübsche Mädchengestalt in Erinnerung. Er entflammte so sehr in Begierde nach ihr, dass er sich in Verzweiflung in die Dornen stürzte. Überall könnte man sich heute in die Dornen stürzen. Selbst wenn man nur nachschauen will, wie das Wetter in Rom oder sonst irgendwo wird, erscheinen schon wieder zweideutige Anzeigen mit auf dem Bildschirm. Wir sind nirgends mehr gefeit vor pornographischen Attacken – sie sind Opium für jene Menschen, die auf der Suche nach dem Wesentlichen sind. Ich glaube nicht, dass es der Sinn der sogenannten sexuellen Befreiung gewesen sein soll, uns nur noch auf tierische Wesen mit einem übersteigerten, alles andere ausblendenden Sexualtrieb zu reduzieren. Das Alles-Dürfen wird uns als die große Freiheit suggeriert – doch es verengt uns, bindet uns erst recht an unsere Triebe und macht uns unfrei.

Der Wahlspruch der Globalisierungsgegner lautet: »Eine andere Welt ist möglich«, manch einer träumt schon wieder vom Kommunismus. Wir Benediktiner zeigen schon seit 1500 Jahren, dass eine andere Welt möglich ist, doch sie fordert vor allem Verzicht. Wer einmal zu uns ins Kloster kommt oder in seinem Alltag versucht, neu bei Gott zu ankern und nach Wesentlicherem im Leben zu suchen, der kann sich von all den Bedürfnissen erholen, die uns die Werbung einredet.

Eine andere Zeit leben

Die Endlichkeit der Zeit im Christentum

Wenn Gott heute noch eine weitere Welt erschaffen würde, könnte er sich gar nicht leisten, den siebten Tag freizunehmen, schließlich müsste er sich bei einem Blick auf die Erde wie ein Faulenzer vorkommen: Immer mehr wird die Sonntagsruhe in Frage gestellt, und ausgehend von Tankstellen, Flughäfen und Bahnhofshallen zieht sich der Duft von »auch sonntags ofenfrischen Brötchen« und einer »24/7«, der »Sieben Tage in der Woche 24 Stunden lang geöffnet«-Zivilisation, durch die Straßen unserer Städte.

Beim Begriff »Zeit« stelle ich mir eine gemächlich fallende Feder vor, die sich drehen und winden kann, doch ich habe den Eindruck, viele fühlen sich von der Zeit nur noch erschlagen wie von einem schweren Stein. Fortschrittsbalken in unseren Köpfen jagen uns wie ein Computerprogramm von Erledigung zu Erledigung. Doch haben wir ja nur zu Ende gedacht, was Jesus uns vormachte. Denn schließlich heilte er einen Mann mit einer abgestorbenen Hand eben genau am Sabbat, an dem gläubigen Juden eigentlich gar keine aktive Tätigkeit erlaubt ist. Doch Jesus tat es, da er meinte, Gutes dürfe, ja müsse man am Sabbat tun.

Wenn die Pharisäer schon damals nach Lukas eine »unsinnige Wut« packte, wie wären sie wohl mit einem Bäcker umgegangen, der am Sabbat »ofenfrische Brötchen« anbietet? Nach Benedikt sollte der Sonntag frei sein für die geistliche Lesung, in Ausnahmefällen darf ein Bruder auch arbeiten, damit er auf keinen Fall »müßiggeht«. Der Unterschied ist bemerkenswert: Sonntag soll »Gutes« getan werden, oder man soll sich bilden und den Blick weiten; von »Shoppen« ist nicht die Rede. Sonntagsöffnungen sind für unsere körperliche und seelische Gesundheit ein süßes Gift: Wir fühlen uns frei, und das Gift schläfert nicht ein, sondern es putscht uns noch zusätzlich auf. Immer mehr, immer schneller.

Als Abt habe ich erstmals erfahren, was Zeit und was Stress ist. Ich muss so viele Dinge gleichzeitig machen, iranische Philosophen kommen als Gäste, ein holländischer Managementtrainer will meinen Segen, ein nordkoreanisches Krankenhaus hat eine Frage, Handwerkerfirmen klingeln wegen der Vertragsgespräche. Solche Tage fange ich dann trotzdem in aller Ruhe an. »Nichts ist so wichtig wie der heutige Tag«, hat Johann Wolfgang von Goethe geschrieben. Genauso versuche ich, dass nichts mir so wichtig ist wie der eine Brief, das eine Gespräch, die eine Begegnung. Wenn wir den Moment, die Gegenwart, das Heute gut und erfüllt leben, dann brauchen wir uns um das Morgen nicht zu sorgen. Vergangenheit ist wichtig! Zukunft ist wichtig! Aber leben tun wir in der Gegenwart.

Der Glaube an die Zeitlichkeit unseres irdischen Lebens ist ein Pfeiler des christlichen Glaubens, mit ganz praktischen Folgen: Gläubige Hindus können bangen, ob sie als ein anderes Wesen nach ihrem Tod die Erde besiedeln werden, wir haben dagegen nur einen Fahrschein für die Achterbahn des Lebens mit Talfahrten und Loopings. Weil die Zeit zu Ende geht, folgen wir der Horaz’schen Empfehlung »carpe diem«, »pflücken«, also nutzen den Tag und die Tage unseres Lebens. Doch weil die Zeit nicht nur zum Ende, sondern auch zu Gott, zum Jüngsten Gericht führt, sollten wir auch unser Leben verantwortlich führen. Doch längst leben wir nach dem Motto: Nach uns die Sintflut! Für viele ist »carpe diem« offenbar nur noch ein: Mach, soviel du kannst – mit dem Ergebnis, dass die Vielfalt des Gemachten und Erledigten den wunderbaren einzelnen Moment überdeckt, so wie Dutzende schmückende Blumen die eine einzelne wunderschöne Rose im Blumenstrauß. Und anstatt dass sich jeder von uns verantwortlich fühlt für die Welt, flüchten wir uns in das Gefühl, ein Zufallsprodukt und als solches – wie praktisch – auch weniger verantwortlich für das zu sein, was nach uns kommt. Wenn ich mich als Zufall der Evolution betrachte und nicht glaube, dass ich in einem Jenseits Rechenschaft ablegen muss, welche Verantwortung soll ich dann auf Erden noch übernehmen?

Die Kirche hatte es immer schon mit der Zeit, auch wenn die Pfarrer nicht selten überziehen: Ich meine den Gottesdienst. Die frühe Kirche und später Benedikt haben ihre Kalender nach bestehenden Festen und dem Rhythmus der Natur bestimmt. So feiern die Christen unabhängig von den Jahreszeiten das ganze Jahr in einem Rhythmus des Neuentstehens bis zur Vergänglichkeit. Am 25. März feiern wir Maria Verkündigung, vom 24. bis 26. Dezember die Geburt von Jesus Christus, an Ostern seinen Tod und seine Auferstehung. So wie unser Tag sind auch alle Jahre von christlicher Zeitmessung umfangen. Als Mönche gehen wir noch weiter, Benedikt gab uns einen präzisen Tages- und Lebensrhythmus. Aber wir klammern uns nicht an die irdische Zeit, im Gegenteil, wir schätzen sie gering. Es gibt Klöster, in denen geradezu gefeiert wird, wenn ein Bruder verstorben ist – ist er doch schon an jenem Ziel angelangt, zu dem wir alle streben. Ein Renaissancepapst ließ sich einen offenen Sarg in sein Arbeitszimmer stellen, um stets daran gemahnt zu werden, wie vergänglich das Dasein auf dieser Welt ist.

Dem himmlischen Ziel zuzustreben, aber gleichzeitig nicht vergessen werden, das war für viele Päpste kein Widerspruch. Julius II. ließ sich mit seinem Grabmal quasi als Mittelpunkt der Zeit inszenieren, liegend auf einem Polster, unter ihm sitzend der Moses des Michelangelo als Stifter des jüdischen Glaubens an einen Gott. Diktatoren lassen sich Standbilder aufrichten in der kindlichen Hoffnung, so kraftvoll und herrschend möge man sie in Erinnerung behalten. Seit der Erfindung der Fotografie können wir die Zeit bannen, den Verfall aufhalten, an der Gegenwart und der Vergangenheit uns festklammern.

Wenn ich heute an Touristenattraktionen in Rom vorbeikomme, sehe ich, dass die Menschen die Wirklichkeit oft nur noch durch eine Videokamera oder durch einen Fotoapparat sehen; sie wollen die Zeit aufhalten, um sich später sagen zu können: Ich war hier, ich habe die Zeit genutzt. Doch es kommt nicht darauf an, was wir »gemacht« haben in unserer Zeit, sondern wer wir gewesen sind. Ein Mönchsvater schrieb im 4. Jahrhundert: »Was maßlos oder unzeitig ist, hält nicht an; und was kurzlebig ist, schadet mehr, als dass es nützt.«

Die Mönche leben nach dem strengen Rhythmus einer Regel, und keiner hielt sich strenger an sie als ihr Verfasser Benedikt. Doch Gregor der Große berichtet uns in seiner Erzählung vom Leben des heiligen Benedikt von einer Begebenheit, die uns mahnt, gelassen zu sein, nicht immer die Zeit kontrollieren zu wollen, selbst als strenger Mönch. Gregor erzählt uns davon, dass sich Benedikt nur einmal im Jahr mit seiner Schwester Scholastika traf; einmal verbrachten sie »den ganzen Tag im Lob Gottes und im geistlichen Gespräch«. Dann wollte Benedikt abreisen, doch Scholastika betete derart inständig zu Gott, dass sich daraufhin ein so gewaltiger Wolkenbruch erhob, dass Benedikt bei der Schwester ausharren musste. Da er das Haus nicht verlassen konnte, blieb er. »So konnten sie die ganze Nacht durchwachen, in heiligen Gesprächen ihre Erfahrungen über das geistliche Leben austauschen und sich gegenseitig stärken«, schreibt Gregor.

Auch wenn wir keinen Wolkenbruch herbeibeten können, so lehrt uns die Geschichte doch etwas: Letztlich ist es die Liebe, die zählt. Das muss man auch erwägen, wenn inmitten von allem Stress spontan Besuch kommt. Eine klare Handreichung gibt es nicht – letztlich müssen Notwendigkeit und Liebe den Maßstab geben. Wir sollten die Zeit nicht einsperren, sondern das eigene Leben auch dem Unvorhersehbaren öffnen.

Eine Struktur im Tageslauf bringt eine Struktur ins Leben

Manchmal beneide ich meinen Vater, er war Schneider. Denn er hatte einen so schön geregelten Tagesablauf, von dem selbst Mönche oder vor allem ich auf meinen vielen Reisen nur träumen können. Jeden Tag, außer am Samstag und Sonntag, arbeitete er von sieben bis zwölf Uhr in einer Kleiderfabrik. Dann radelte er mit dem Fahrrad zu uns nach Hause, wir aßen zu Mittag, er las die Zeitung und hielt ein kurzes Mittagsschläfchen. Dann kehrte er zur Arbeit zurück und hatte um 17 Uhr Feierabend. Wir gingen dann in den Wald Holz holen, suchten Beeren, er pflanzte im Garten Gemüse, und ich freute mich schon auf das gemeinsame Abendessen mit ihm, meiner Mutter und meiner Schwester. Besonders an lange Sommerabende erinnere ich mich gerne zurück. Es war eine Idylle, wie sie viele heute nicht mehr haben. Allein die Erinnerung daran beruhigt mich. Für mich ist es ein Idealbild, nicht konservativ, sondern zeitlos. Wir haben viel geredet, über die Schule, die Arbeit, über die Familie und Verwandte und immer wieder auch über die Lokalpolitik.

Nicht nur zu Hause erlebte ich einen wohltuenden Rhythmus, bei dem ich wusste, wann mein Vater nach Hause käme. Auch in der Schule bildete nie die Arbeit den Rahmen für das Leben, sondern das Leben und der Glaube den Rahmen für die Arbeit. Bereits um halb sechs standen wir auf und hatten schon, bis die Schule begann, Gottesdienst, Frühsport und eine kurze Studierzeit hinter uns. Nachmittags dasselbe: Sport, Hausaufgaben, Abendessen, Unterhaltung, Spiele, dann noch mal ein Abendstudium, ein Abschlussgebet und schließlich Schlafenszeit. Ich gewöhnte mich gerne an diese feste Ordnung, und bis heute gibt sie mir Kraft: Wenn man im benediktinischen Rhythmus lebt, dann führt einen dies nicht nur zur Mitte des Lebens, zu Gott, sondern auch zu sich selbst.

Die Benediktregel ist voller genauer Anweisungen, wie der Tag der Mönche strukturiert sein soll. Benedikt belässt es nicht nur dabei, zu sagen, die Mönche sollten sich nach der »geheiligten Siebenzahl« siebenmal am Tag in der Kirche versammeln und die Psalmen sprechen oder singen, zu Laudes, Prim, Terz, Sext, Non, Vesper und Komplet. Nein, er nimmt es ganz genau und meint etwa, die Mönche sollten vom ersten November bis Ostern zur »achten Stunde der Nacht aufstehen«, da dies »vernünftiger Überlegung« entspreche; oder wenn er vorgibt, an allen Sonntagen würden »die Cantica, die Laudes, Prim, Terz, Sext und Non mit Halleluja gesungen, die Vesper aber mit Antiphonen«. Heute gestaltet jedes Kloster seinen Tageslauf selbst, den jeweiligen Arbeitsbedingungen angepasst. Mir ist das mittägliche Chorgebet besonders wichtig, das in willkommener Art und Weise den Tag unterbricht. Dann kann ich zwischen all den Besprechungen zurück zu Gott finden und merken: Es gibt auch Wichtigeres. Genauso am Abend: Da singen wir um halb neun das Schlussgebet des Tages. So komme ich dann später mit einem geistigen Anstoß, nicht mit Gedanken an den noch so stressigen nächsten Tag ins Bett.