10,99 €

10,99 €

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

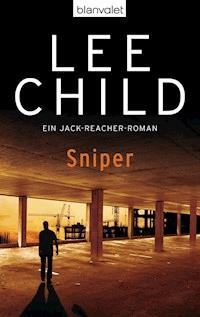

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die-Jack-Reacher-Romane

- Sprache: Deutsch

Sechs Kugeln. Ein Schütze. Keine Chance.

In einer Kleinstadt in Indiana schießt ein Heckenschütze scheinbar wahllos in eine Menschenmenge. Die Spur führt zu James Barr, der Jahre zuvor seinen Job als Scharfschütze bei der Army verlor, weil er sich zu einem ähnlichen Massaker hatte hinreißen lassen. Sein Vorgesetzter damals: Jack Reacher. Und ausgerechnet nach Reacher fragt Barr nun, als man ihn festnimmt. Ausgerechnet Reacher – hatte dieser doch damals geschworen, Barr eines Tages ein für alle Mal hinter Gitter zu bringen …

Platz 2 der WELT-Krimi-Bestenliste!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 575

Veröffentlichungsjahr: 2009

4,5 (92 Bewertungen)

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Sammlungen

Ähnliche

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich

geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und

Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor.

Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »One Shot« bei Bantam Press, Transworld Publishers, The Random House Group Ltd., London.

Copyright © der Originalausgabe 2005 by Lee Child Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, 30827 Garbsen. Umschlaggestaltung: www.buerosued.de Umschlagmotiv: Getty Images/Cultura/Manuel Sulzer; www.buerosued.de Redaktion: Irmgard Perkounigg lf ∙ Herstellung: rf ISBN : 978-3-641-02829-9V005

www.blanvalet.dewww.penguinrandomhouse.de

Inhaltsverzeichnis

Autor

Im Blanvalet Taschenbuch bereits erschienen

Widmung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Copyright

Buch

Es ist der schiere wahr gewordene Albtraum: In einer Kleinstadt in Indiana feuert ein Heckenschütze – ein Sniper – von einem Parkhaus scheinbar wahllos auf Passanten. Fünf Menschen sterben. Die Spur führt zu James Barr, der Jahre zuvor seinen Job als Scharfschütze bei der Army verlor, weil er sich schon einmal zu einem ähnlichen Massaker hatte hinreißen lassen. Nur weil der Background der Opfer keine tiefer gehenden Ermittlungen erlaubte, wanderte er nicht auf direktem Weg hinter Gitter. Sein Vorgesetzter damals: Jack Reacher … Und ausgerechnet nach Jack Reacher fragt Barr nun, als man ihn festnimmt. Ausgerechnet Reacher – hatte dieser doch einst geschworen, Barr eines Tages zu überführen und ein für alle Mal hinter Gitter zu bringen. Sowie er von dem Massaker hört, macht Reacher sich auf den Weg. Die Beweislage ist erdrückend, und fast schon reibt sich der Exermittler die Hände. Wäre da nicht dieses ungute Gefühl: Barr hat einfach zu viele unübersehbare Beweise am Tatort hinterlassen. Niemand, der in der Army ausgebildet wurde – über Jahre in ihrem Dienst stand -, hätte derart fahrlässig Spuren gelegt, die direkt und ohne Umwege zu seinem Wohnort, zu seinem Kastenwagen, zu seiner Waffe führen …

Autor

Lee Child wurde in den englischen Midlands geboren, studierte Jura und arbeitete dann zwanzig Jahre lang beim Fernsehen. 1995 kehrte er der TV-Welt und England den Rücken, zog in die USA und landete bereits mit seinem ersten Jack-Reacher-Thriller einen internationalen Bestseller. Er wurde mit mehreren hoch dotierten Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem »Anthony Award«, dem renommiertesten Preis für Spannungsliteratur.

Mehr Informationen zu Lee Child und seinen Büchern unter: www.leechild.com

Bei Blanvalet bereits erschienen:

Sein wahres Gesicht (35692) · Zeit der Rache (36548) · In letzter Sekunde (35577) · Tödliche Absicht (36285) · Der Janusmann (36616) · Die Abschussliste (36840)

Für Maggie Griffin, meine erste und beste Freundin in Amerika

1

Freitag. Fünf Uhr nachmittags. Vielleicht die schwierigste Zeit, um sich unbeobachtet durch eine Stadt zu bewegen. Oder vielleicht die für diesen Zweck beste. Weil am Freitagnachmittag um fünf Uhr kein Mensch auf irgendetwas achtet. Außer auf die Straße vor ihm.

Der Mann mit dem Gewehr fuhr nach Norden. Nicht schnell, nicht langsam. Ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ohne irgendwie aufzufallen. Er saß allein in einem beigen Minivan, der bessere Tage gesehen hatte. Er trug einen hellen Trenchcoat und einen formlosen hellgrauen Pepitahut, wie ihn alte Kerle auf dem Golfplatz tragen, wenn die Sonne sticht oder Regen fällt. Oberhalb der kurzen Krempe wurde der Hut von einem hell- und dunkelroten Band eingefasst. Er war tief in die Stirn gezogen. Der Mantel war bis oben zugeknöpft. Obwohl der Van getönte Scheiben hatte und der Himmel bewölkt war, hatte der Mann eine Sonnenbrille auf. Und er trug Handschuhe, obwohl der Winter erst in drei Monaten kommen würde und das Wetter nicht kalt war.

Wo die First Street den Hügel hinaufführte, begann der Verkehr zu stocken. Dann kam er ganz zum Stehen, wo die beiden Fahrspuren sich wegen Straßenbauarbeiten zu einer vereinigten. Überall in der Stadt waren Straßen aufgerissen. Seit ungefähr einem Jahr machten diese Baustellen das Autofahren zu einem Albtraum. Schlaglöcher, Kieslaster, Betonmischer, Asphaltdeckenfertiger. Der Mann mit dem Gewehr nahm die linke Hand vom Lenkrad. Streifte die Manschette zurück. Sah auf seine Uhr.

Elf Minuten.

Nur Geduld.

Er nahm den Fuß von der Bremse und kroch weiter. Dann musste er nochmals halten, weil die Fahrbahn sich verengte und die Gehsteige breiter wurden, wo die innerstädtische Einkaufsmeile begann. Zu beiden Seiten der Straße standen große Geschäfte und Kaufhäuser, jedes wegen des Hügels ein wenig höher als das vorige. Auf den breiten Gehsteigen war reichlich Platz für flanierende Shopper. Wie Wachposten aufgereihte Poller, Fahnenmasten und Straßenlaternen aus Gusseisen bildeten eine durchlässige Barriere zwischen Passanten und Autos. Die Menschen hatten mehr Platz. Die Autoschlange kam nur mit Schrittgeschwindigkeit voran. Er sah wieder auf seine Uhr.

Acht Minuten.

Geduld!

Hundert Meter weiter ließ der Wohlstand etwas nach. Der Stau löste sich allmählich auf. Die First Street wurde breiter und zugleich wieder etwas schäbiger. Hier gab es Bars und Discountläden. Dann ein Parkhaus auf der linken Straßenseite. Anschließend die nächste Baustelle, wo das Parkhaus erweitert wurde. Danach wurde die Straße durch eine niedrige Barriere abgesperrt, hinter der die »Plaza« lag: eine stets windige Fußgängerzone mit einem Zierteich und einer kleinen Fontäne. Am linken Rand der Plaza befand sich die alte Stadtbücherei; rechts wurde sie von einem neuen Bürogebäude flankiert, hinter dem ein schwarzer Glasturm aufragte. Die First Street bog vor der Barriere rechtwinklig ab und verlief an unordentlichen Hintereingängen und Ladebuchten vorbei nach Westen und dann unter dem auf Stelzen geführten State Highway hindurch.

Der Mann in dem Minivan bremste jedoch, bevor die Straße vor der Plaza abbog, und setzte den linken Blinker, um ins Parkhaus zu fahren. Er wollte geradewegs die Rampe hinauf. An der Einfahrt gab es keine Schranke, weil vor jedem Stellplatz eine eigene Parkuhr stand. Deshalb gab es keinen Kassierer, keinen Augenzeugen, keinen Parkschein, keine Papierfährte. Das alles wusste der Mann in dem Minivan. Er folgte der Wendelrampe aufs zweite Parkdeck hinauf und fuhr in die hinterste Ecke. Dort ließ er den Van einen Augenblick lang mit laufendem Motor stehen, stieg aus und entfernte einen orangeroten Markierungskegel von dem Stellplatz vor ihm, der letzte Platz in dem alten Gebäude – gleich neben dem noch unfertigen Anbau.

Er parkte sein Fahrzeug und stellte den Motor ab. Blieb einen Moment ruhig sitzen. In der Garage war es still. Die Fläche, die er mit dem Markierungskegel abgesperrt hatte, war der letzte verfügbare Stellplatz gewesen. Das Parkhaus war immer voll. Auch das wusste er. Deshalb wurde es jetzt aufs Doppelte der ursprünglichen Größe erweitert. Hier parkten vor allem Leute, die einkaufen wollten. Deshalb war es hier so still. Kein vernünftiger Mensch hätte versucht, um fünf Uhr nachmittags wegzufahren. Nicht im dichtesten Berufsverkehr. Nicht während Straßenbauarbeiten den Verkehr behinderten. Wer’s nicht vor vier Uhr schaffte, wartete klugerweise bis sechs.

Der Mann in dem Minivan sah auf seine Uhr.

Vier Minuten.

Kinderspiel.

Er öffnete die Fahrertür und stieg aus. Holte einen Quarter aus der Tasche und warf ihn ein. Drehte den Griff kräftig nach rechts, hörte die Münze fallen und sah auf der Anzeige, dass er eine Stunde lang parken durfte. Andere Geräusche gab es nicht. In der Luft hing nur der Geruch parkender Autos: Benzin, Gummi, kalte Auspuffschwaden.

Er stand unbeweglich neben dem Van. Seine Füße steckten in alten Wüstenstiefeln. Lohfarbenes Wildleder, geschwärzte Messingösen, weiße Kreppsohlen, von Clarks in England hergestellt und von Angehörigen vieler Special Forces bevorzugt. Mustergültiges Design, das seit schätzungsweise sechzig Jahren nicht mehr geändert worden war.

Er sah sich kurz nach der Parkuhr um. Neunundfünfzig Minuten. Aber er würde keine neunundfünfzig Minuten brauchen. Er zog die seitliche Schiebetür des Vans auf, beugte sich hinein und schlug die Wolldecke auseinander, sodass das Gewehr sichtbar wurde. Es war ein Springfield M1A Super Match Autoloader, Kolben aus amerikanischem Walnussholz, schwerer Präzisionslauf, Kastenmagazin für zehn Schuss, für Kaliber.308 eingerichtet. Diese Waffe war das genaue kommerzielle Gegenstück zu dem automatischen Scharfschützengewehr M14, das während seiner langen Dienstzeit bei den US-Streitkräften eingeführt gewesen war. Eine gute Waffe. Vielleicht beim ersten Schuss mit noch kaltem Lauf nicht ganz so zielgenau wie ein erstklassiges Gewehr mit Ladehebel, aber sie würde genügen, locker genügen, weil die Schussweiten nicht sehr groß sein würden. Geladen war das Gewehr mit Patronen Lake City M 852, seiner liebsten Munition. Spezialmessing Lake City Match, Standardtreibladung, rund elf Gramm schwere Geschosse Sierra Matchking mit Hohlspitze und spitz zulaufendem Ende. Die Munition war vermutlich besser als das Gewehr. Beides passte nicht recht zusammen.

Er horchte auf die Stille um ihn herum, dann nahm er das Gewehr von der hinteren Sitzbank. Nahm es mit zu der Stelle, wo das alte Parkhaus aufhörte und der noch unfertige Anbau begann. Zwischen der alten und der neuen Stahlbetondecke lag ein Spalt, der ungefähr einen Zentimeter breit war. Wie eine Demarkationslinie. Er vermutete, dies sei eine Dehnungsfuge. Wegen der Sommerhitze. Vermutlich würde sie mit Asphalt ausgegossen werden. Unmittelbar darüber verwehrte gelb-schwarzes Absperrband mit dem Aufdruck »Vorsicht – Zutritt verboten« den Durchgang. Er ließ sich auf ein Knie nieder und rutschte darunter hindurch. Stand wieder auf und ging durch den Anbau weiter.

Teile des neuen Betonbodens waren bereits glatt abgezogen, während andere noch auf die letzte Schicht Feinbeton warteten. Hier und da verliefen Brettersteige. Volle Zementsäcke waren auf Paletten gestapelt, neben denen sich leere Säcke türmten. Der Boden war von weiteren Dehnungsfugen durchzogen. An der Decke hingen Lichterketten mit nackten Glühbirnen, die jedoch nicht brannten. Überall leere Schubkarren, zerdrückte Limonadendosen, Kabeltrommeln, zu ungeklärten Zwecken abgesägte Kanthölzer, stehende Betonmischer. Und der allgegenwärtige Zementstaub, fein wie Talkumpuder, und der Geruch nach feuchtem Kalk.

Der Mann mit dem Gewehr ging durch die Dunkelheit weiter, bis er die neue Nordostecke erreichte. Dort blieb er stehen, lehnte sich an einen Betonpfeiler und stand kurz still. Dann schob er sich mit zur Seite gedrehtem Kopf nach rechts weiter, bis er sehen konnte, wo er sich befand: etwa zweieinhalb Meter von der neuen Umfassungsmauer des Parkhauses entfernt. Mit Blickrichtung nach Norden. Die etwa hüfthohe Mauer war unfertig. In den Beton waren Halterungen für die Leitplanken eingegossen, die später verhindern sollten, dass Autos die Mauer rammten. In den Boden eingelassene Quadrate zeigten, wo einmal Parkuhren stehen würden.

Der Mann mit dem Gewehr schob sich vorwärts, bis er die Kante des Pfeilers zwischen seinen Schulterblättern spürte. Er drehte nochmals den Kopf zur Seite. Jetzt blickte er nach Nordosten. Genau auf die Plaza der Fußgängerzone hinunter. Der Zierteich war ein langes schmales Rechteck, das von ihm wegführte. Seine Größe mochte fünfundzwanzig mal sechs bis acht Meter betragen. Er glich einem großen Löschwasserteich, der einfach nur da war. Wie ein Schwimmbecken mit Fünfundzwanzigmeterbahnen. Umgeben war er von vier hüfthohen Klinkermauern, gegen deren Innenflächen das Wasser plätscherte. Die Blickrichtung des Mannes mit dem Gewehr verlief genau diagonal von der vorderen linken zur rückwärtigen rechten Ecke des Teichs. Das Wasser schien ungefähr einen Meter tief zu sein. Die kleine Fontäne plätscherte exakt im Zentrum des Beckens. Er konnte sie ebenso hören wie den langsamen Verkehr auf der Straße und das Schlurfen von Füßen auf dem Gehsteig unter ihm. Die vordere Begrenzungsmauer des Zierteichs war keine anderthalb Meter von der Barriere entfernt. Die beiden niedrigen Mauern verliefen in Ost-West-Richtung sechs bis sieben Meter weit parallel zueinander, und waren nur durch einen schmalen Gehsteig getrennt.

Er stand auf dem zweiten Deck des Parkhauses, aber da die First Street hier anstieg, lag die Fußgängerzone weit weniger als eine Etage unter ihm. Am rechten Rand der Plaza konnte er den Eingang des neuen Bürogebäudes sehen. Es war ein schäbiger Bau, für den sich keine Mieter gefunden hatten. Das wusste er. Um die neue Stadtmitte halbwegs glaubwürdig erscheinen zu lassen, hatte der Staat dort mehrere Behörden einquartiert. Die Kraftfahrzeug-Zulassungsbehörde war ebenso darin untergebracht wie eine gemeinsame Anwerbestelle von Heer, Marine, Luftwaffe und Marinekorps. Vielleicht auch die Sozialversicherung. Und die Steuerbehörde. Das wusste der Mann mit dem Gewehr nicht bestimmt. Und es war ihm auch egal.

Er sank auf die Knie und nach vorn auf den Bauch. Scharfschützen bewegten sich bevorzugt kriechend fort. In seiner langjährigen Dienstzeit war er eine Million Meilen weit gerobbt. Auf Knien und Ellbogen und Bauch. Die Standardtaktik sah vor, dass der Scharfschütze und sein Späher sich tausend Meter von der Kompanie absetzten und ihre Stellung kriechend erreichten. In der Ausbildung hatte das manchmal stundenlang gedauert, damit sie von den Wachposten, die das Vorfeld mit Ferngläsern absuchten, nicht gesehen wurden. Aber dieses Mal brauchte er nur zweieinhalb Meter zu überwinden. Und seines Wissens waren keine Ferngläser auf ihn gerichtet.

Er erreichte den Fuß der Mauer und blieb dort an den rauen Beton gepresst ausgestreckt liegen. Dann richtete er sich langsam in sitzende Haltung auf. Danach kniete er sich hin. Er zog das rechte Bein dicht unter seinen Körper. Den linken Fuß setzte er flach auf, wobei sein Schienbein senkrecht blieb. Er stützte den linken Ellbogen aufs linke Knie, hob das Gewehr und legte es auf die niedrige Betonmauer. Bewegte es leicht hin und her, bis es für sein Gefühl richtig lag. Kniend aufgelegt, so hieß dieser Anschlag in der Ausbildungsvorschrift. Eine gute Stellung. Seiner Erfahrung nach war nur liegend ausgestreckt mit Klappstütze besser. Er atmete ein, atmete aus. Jeder Schuss ein Toter. Das war das Berufsethos der Scharfschützen. Dazu brauchte man Selbstbeherrschung, Stille und Gelassenheit. Er atmete ein, atmete aus. Fühlte die einsetzende Entspannung. Fühlte sich zur Ruhe kommen.

Fertig.

Einsickern erfolgreich.

Jetzt den richtigen Zeitpunkt abwarten.

Er wartete etwa sieben Minuten, in denen er sich still verhielt, gleichmäßig atmete, seine Umgebung beobachtete. Er betrachtete die Bücherei links vor sich. Über und hinter ihr verlief der aufgeständerte Highway, als umarmte er das große alte Gebäude mit seiner Kalksteinfassade, beschützte es, behütete es vor Schaden. Dann verschwand er gerade werdend auf Höhe des dritten Stocks hinter dem schwarzen Glasturm. Vor dem Eingang des Büroturms stand der NBC-Pfau auf einem Findling, aber der Mann mit dem Gewehr glaubte zu wissen, dass diese kleine Fernsehgesellschaft nicht das gesamte Gebäude bezogen hatte. Bestimmt nicht mehr als eine einzige Etage. Den Rest teilten sich wahrscheinlich Einmann-Anwaltsfirmen, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler, Versicherungsagenturen oder Vermögensverwalter. Oder die Büros standen leer.

Aus dem neuen Gebäude rechts strömten dauernd Menschen. Leute, die ein Auto angemeldet oder alte Kennzeichen zurückgebracht hatten, die zum Militär gegangen oder mit der staatlichen Bürokratie gestritten hatten. Dazu kam das Büropersonal. Die staatlichen Dienststellen schlossen jetzt. Freitagnachmittag fünf Uhr. Die Herauskommenden traten ins Freie, zogen von rechts nach links gehend direkt an ihm vorbei und bildeten am Ende des Zierteichs, wo der Weg sich zwischen niedrigen Mauern verengte, eine lockere Reihe. Wie Enten in einer Schießbude. Einer hinter dem anderen. Eine zielreiche Umgebung. Die Entfernung betrug ungefähr fünfunddreißig Meter. Eher etwas weniger. Sehr nahe.

Er wartete.

Manche Leute ließen im Vorbeigehen die Finger durchs Wasser gleiten. Dafür hatte die Umfassungsmauer genau die richtige Höhe. Auf den schwarzen Kacheln unter Wasser konnte der Mann mit dem Gewehr blinkende Centstücke erkennen. Wo die kleine Fontäne das Wasser bewegte, verschwammen sie zu welligen Bildern.

Er beobachtete. Er wartete.

Der Menschenstrom wurde dichter. Jetzt waren es so viele Leute, dass sie kurz stehen bleiben, kleine Gruppen bilden und einen Augenblick warten mussten, bevor sie zwischen den beiden niedrigen Mauern hindurchgehen konnten. Genau wie der Verkehr sich am Fuß der First Street gestaut hatte. Ein Engpass. Nach Ihnen. Nein, nach Ihnen. Das machte die Menschen langsamer. Jetzt waren sie langsame Enten in einer Schießbude.

Der Mann mit dem Gewehr atmete ein, atmete aus und wartete.

Dann hörte er auf zu warten.

Er betätigte den Abzug, betätigte ihn immer wieder.

Der erste Schuss traf einen Mann am Kopf und tötete ihn augenblicklich. Der Schussknall war laut, und nach dem Überschallknall des Geschosses stieg eine kleine rosa Wolke aus dem Kopf des Unglücklichen auf, der zusammensackte wie eine Marionette, deren Schnüre jemand durchschnitten hatte.

Ein Volltreffer beim ersten kalten Schuss.

Ausgezeichnet.

Er schoss rasch, ging systematisch von links nach rechts vor. Der zweite Schuss traf den Kopf des nächsten Mannes – mit genau dem gleichen Ergebnis. Der dritte Schuss traf eine Frau am Kopf. Wieder das gleiche Resultat. Drei Schüsse in ungefähr zwei Sekunden. Drei Menschen von den Beinen geholt. Völlige Überraschung. Für Bruchteile von Sekunden keinerlei Reaktion. Dann brach Chaos aus. Wilder Tumult. Panik. In dem engen Durchgang zwischen Zierteich und Barriere zur Straße hatten sich ein Dutzend Leute aufgehalten. Drei waren bereits zusammengebrochen. Die restlichen neun ergriffen die Flucht. Vier rannten geradeaus weiter, und fünf drehten sich von den Leichen weg und liefen zurück. Diese fünf stießen mit der nachdrängenden Menschenmasse zusammen. Plötzlich war lautes Gekreische zu hören. Nun befand sich eine in Panik geratene Menge direkt vor dem Mann mit dem Gewehr. Die Schussentfernung betrug keine fünfunddreißig Meter. Sehr nahe.

Sein vierter Kopfschuss holte einen Mann, der einen Anzug trug, von den Beinen. Der fünfte ging daneben. Das Sierra Matchking zischte über die Schulter einer Frau hinweg in den Zierteich und verschwand. Er ignorierte diesen Fehltreffer und bewegte den Lauf des Springfields um Bruchteile eines Zentimeters, sodass der sechste Schuss den Nasensattel eines Mannes traf und seinen Kopf explodieren ließ.

Der Mann mit dem Gewehr hörte auf zu schießen.

Er duckte sich tief hinter die Brüstung und kroch einen Meter weit zurück. Er konnte verbranntes Schießpulver riechen, und obwohl die Schüsse in seinen Ohren widerhallten, hörte er kreischende Frauenstimmen und trampelnde Schritte und von der Straße herauf das Scheppern von Auffahrunfällen mit Blechschäden. Keine Panik, ihr kleinen Leute, dachte er. Mit der Schießerei ist Schluss. Ich verschwinde jetzt. Auf dem Bauch liegend schob er die ausgeworfenen Patronenhülsen zu einem Häufchen zusammen. Das helle Messing aus Lake City blinkte unübersehbar. Er strich fünf Hülsen in seine behandschuhte Hand, aber die sechste rollte davon und plumpste in eine nicht ausgegossene Dehnungsfuge. Rollte einfach in diesen einen Zentimeter breiten und zwanzig Zentimeter tiefen Spalt. Er bildete sich ein, das leise metallische Klirren zu hören, mit dem sie unten auftraf.

Entschluss?

Zurücklassen, versteht sich.

Keine Zeit.

Er stopfte die eingesammelten fünf Messinghülsen in eine Tasche seines Trenchcoats und kroch auf Zehen, Bauch und Fingerspitzen rückwärts. Er blieb einen Augenblick lang unbeweglich liegen und horchte auf die Schreie. Dann richtete er sich kniend auf, erhob sich ganz. Machte kehrt und ging auf demselben Weg zurück: rasch, aber beherrscht, über den rauen Beton, teilweise auf Bretterstegen, durch Dunkelheit und Staub, unter dem schwarz-gelben Absperrband hindurch. Zu seinem Minivan zurück.

Die Seitentür stand noch offen. Er wickelte das warme Gewehr in die Wolldecke, legte es auf die Sitzbank und knallte die Tür zu. Stieg vorn ein und ließ den Motor an. Sah durch die Windschutzscheibe auf die Parkuhr. Er hatte noch vierundvierzig Minuten gut. Er stieß zurück, wendete und fuhr in Richtung Rampe davon. Rollte sie hinunter, verließ das Parkhaus durch die unbewachte Ausfahrt, bog zweimal rechts ab und gelangte so in das Straßengewirr hinter den Kaufhäusern. Er war unter dem auf Stelzen verlaufenden Highway hindurch, bevor er die ersten Sirenen hörte. Er atmete auf. Die Sirenen waren nach Osten unterwegs, und er fuhr nach Westen.

Gut gemacht, dachte er. Erfolgreich eingesickert, sechs Schüsse abgegeben, fünf Ziele getroffen, erfolgreich abgesetzt, cool wie die Unterseite eines Kissens.

Dann lächelte er plötzlich. Langjährige Statistiken bewiesen, dass eine moderne Armee für jeweils fünfzehntausend Schuss, die ihre Infanterie abgab, mit einem gefallenen Gegner rechnen konnte. Aber bei ihren Scharfschützen mit Sonderausbildung war das Ergebnis besser. Weit besser. Um den Faktor zwölfeinhalbtausend besser. Eine moderne Armee konnte für jeweils Eins Komma Zwei Schuss, die ihre Scharfschützen abgaben, mit einem gefallenen Gegner rechnen. Und dieser Durchschnittswert entsprach zufällig genau fünf Toten bei sechs Schuss. Eine einfache Rechnung. Also hatte ein militärisch ausgebildeter Scharfschütze genau das Ergebnis erzielt, das seine ehemaligen Ausbilder erwartet hätten. Sie wären sehr zufrieden mit ihm gewesen.

Aber seine ehemaligen Ausbilder hatten Scharfschützen fürs Schlachtfeld ausgebildet, nicht für Verbrechen im städtischen Umfeld. Bei Verbrechen in Städten spielen sehr rasch auf dem Schlachtfeld unbekannte Faktoren eine Rolle. Diese Faktoren können dazu beitragen, die Definition eines erfolgreichen Rückzugs zu beeinflussen. In diesem speziellen Fall reagierten die Medien am schnellsten, was nicht überraschend war, weil die Schüsse direkt vor den Fenstern des hiesigen NBC-Kooperationspartners gefallen waren. Zwei Dinge passierten, noch bevor etwa ein Dutzend Augenzeugen mehr oder weniger gleichzeitig auf ihren Handys die Notrufnummer 911 wählten. Als Erstes begannen sämtliche Minicams in dem NBC-Büro zu laufen. Die Kameras wurden hochgerissen und eingeschaltet und auf die Fenster gerichtet. Zweitens begann eine hiesige Fernsehreporterin namens Ann Yanni sich ihren Text für etwas zurechtzulegen, das ihre allererste Sondermeldung in den nationalen NBC-Abendnachrichten sein würde. Sie war angewidert, erschrocken und verängstigt, aber sie erkannte eine Chance, wenn sie eine sah. Also fing sie an, sich in Gedanken zurechtzulegen, was sie sagen würde. Sie wusste, dass Schlagwörter den Tenor einer Meldung vorgaben, und die ersten Wörter, die ihr einfielen, waren Scharfschütze und sinnlos und Schlachterei. Die Alliteration kam ebenso instinktiv wie die Banalität. Aber sie sah dieses Gemetzel als sinnloses Abschlachten. Und Schlachterei war ein großartiges Wort. Es vermittelte das Willkürliche, die Bösartigkeit, die Wildheit, die Brutalität. Es war ein motivloses, unpersönliches Wort. Es war genau das richtige Wort für diese Story. Aber sie wusste auch, dass es als Bildunterschrift nicht geeignet war. Da war Massaker bestimmt besser. Freitagabendmassaker? Rush-hour-Massaker? Während sie zum Ausgang lief, konnte sie nur hoffen, dass ihr Grafiker unaufgefordert etwas in dieser Richtung vorlegen würde.

Nicht auf einem Schlachtfeld anwesend sind auch städtische Sicherheitskräfte. Das von Handys eingehende runde Dutzend 911-Notrufe ließ die Telefonkonsole in der Einsatzzentrale wie einen Weihnachtsbaum aufleuchten, und die ersten Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr rollten binnen vierzig Sekunden an. Alle wurden losgeschickt, alle mit eingeschalteten Blinkleuchten und heulenden Sirenen. Jeder Streifenwagen, jeder verfügbare Kriminalbeamte, jeder Spurensicherer, jedes Feuerwehrfahrzeug, jedes Notarztauto, jeder Krankenwagen. Anfangs herrschte völliges Chaos. Die 911-Notrufe waren wirr, von Panik bestimmt gewesen. Aber hier lagen offenbar Verbrechen vor, die schwer waren, deshalb wurde der Chef des Dezernats Schwerverbrechen zum vorläufigen Einsatzleiter bestimmt. Er war ein bewährter, erstklassiger Kriminalbeamter, der sich in zwanzig Dienstjahren vom Streifenpolizisten hochgearbeitet hatte. Sein Name war Emerson. Er schlängelte sich durch den stockenden Verkehr, wich über Baustellen aus: hoffnungslos, verzweifelt, ohne auch nur zu wissen, was passiert war. Raubüberfall, Drogenkriminalität, Bandenkrieg, Terrorismus … er besaß keine zuverlässigen Informationen. Überhaupt keine. Aber er war gelassen. Verhältnismäßig. Sein Puls blieb bei unter hundertfünfzig. Er stand in ständiger Funkverbindung mit dem 911-Dispatcher, weil er dringend auf weitere Informationen hoffte.

»Neuer Kerl, ruft mit dem Handy an«, meldete der Dispatcher fast schreiend.

»Wer?«, fragte Emerson ebenso laut.

»Marinekorps, aus der Anwerbestelle.«

»Augenzeuge?«

»Nein, er war drinnen. Aber jetzt ist er draußen.«

Emerson biss die Zähne zusammen. Er wusste, dass er nicht als Erster am Tatort sein würde. Nicht einmal annähernd. Er wusste, dass er zu den Letzten gehören würde. Also brauchte er Augen. Sofort. Ein Marineinfanterist? Der würde genügen.

»Okay«, sagte er. »Stellen Sie den Marine durch.«

Nach mehrmaligem Klicken und elektronischen Piepstönen hörte Emerson eine neue Geräuschkulisse: entfernte Schreie, plätscherndes Wasser. Die Fontäne, dachte er.

»Wer sind Sie?«, fragte er.

Eine Stimme meldete sich: ruhig, aber trotzdem hastig und laut und außer Atem.

»Mein Name ist Kelly«, sagte sie. »First Sergeant, United States Marine Corps. Mit wem spreche ich?«

»Emerson, Kriminalpolizei. Ich stecke im Verkehr, kann in frühestens zehn Minuten dort sein. Was haben wir?«

»Fünf Gefallene«, sagte der Marine.

»Fünf Tote?«

»Positiv.«

Scheiße. »Verletzte?«

»Ich sehe keinen.«

»Fünf Tote und keine Verletzten?«

»Positiv«, bestätigte der Marine wieder.

Emerson sagte nichts. Er hatte schon Schießereien an öffentlichen Orten erlebt. Er wusste, wie Erschossene aussahen. Aber er hatte noch nie nur Tote gesehen. Bei Schießereien in der Öffentlichkeit gab es außer Toten immer auch Verletzte. Im Allgemeinen mindestens im Verhältnis eins zu eins.

»Wissen Sie bestimmt, dass es keine Verletzten gegeben hat?«, fragte er.

»Ganz bestimmt, Sir«, sagte der Marine.

»Wer sind die Erschossenen?«

»Zivilisten. Vier Männer, eine Frau.«

»Scheiße.«

»Verstanden, Sir«, sagte der Marine.

»Wo sind Sie gewesen?«

»In der Anwerbestelle.«

»Was haben Sie gesehen?«

»Nichts.«

»Was haben Sie gehört?«

»Feindliches Feuer, sechs Schuss.«

»Handfeuerwaffen?«

»Langrohrwaffe, glaub ich. Und nur eine.«

»Ein Gewehr?«

»Eine Automatikwaffe, denke ich. Sie hat schnell geschossen, war aber nicht auf Dauerfeuer eingestellt. Alle Gefallenen haben Kopftreffer.«

Ein Scharfschütze, dachte Emerson. Scheiße. Ein Verrückter mit einem Sturmgewehr.

»Ist er geflüchtet?«

»Geschossen wird nicht mehr, Sir.«

»Er könnte noch in der Nähe sein.«

»Durchaus möglich, Sir. Die Leute sind in Deckung gegangen. Die meisten sind jetzt in der Bibliothek.«

»Wo sind Sie?«

»In Deckung hinter der um die Plaza führenden Mauer. Hier bei mir liegen noch ein paar Leute.«

»Wo war er?«

»Kann ich nicht genau sagen. Vielleicht drüben im Parkhaus. Im neuen Anbau. Mehrere Leute haben darauf gedeutet. Vielleicht haben sie Mündungsfeuer gesehen. Und es ist das einzige größere Gebäude direkt gegenüber dem Gefallenenmonument.«

Ein Labyrinth, dachte Emerson. Ein verdammtes Rattennest.

»Die Fernsehleute sind hier«, sagte der Marine.

Scheiße, dachte Emerson.

»Sind Sie in Uniform?«

»Ausgehuniform, Sir. Für die Anwerbestelle.«

»Okay, tun Sie Ihr Bestes, um Ordnung zu halten, bis meine Leute eintreffen.«

»Verstanden, Sir.«

Dann wurde die Verbindung unterbrochen, und Emerson hörte wieder das schwere Atmen seines Dispatchers. Fernsehleute und ein Verrückter mit einem Gewehr, dachte er. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Druck und Mutmaßungen und nachträgliche Kritik wie überall, wo jemals Fernsehleute und ein Verrückter mit einem Gewehr zusammengekommen sind. Er drückte die Taste, die eine Funkverbindung zum Gesamtnetz herstellte.

»Alle mal herhören«, sagte er. »Der Täter war ein einzelner Verrückter mit einem Gewehr. Vielleicht mit einem Sturmgewehr. Wahllose Schießerei in der Öffentlichkeit. Möglicherweise aus dem Anbau des Parkhauses gegenüber der Plaza. Er ist also noch dort drinnen oder längst abgehauen. Ist er geflüchtet, muss er zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs sein. Alle Einheiten, die weiter als zehn Blocks von der Plaza entfernt sind, halten sofort und errichten Straßensperren. Niemand darf rein oder raus, okay? Keine Fahrzeuge, keine Fußgänger, absolut niemand. Alle Einheiten, die näher dran sind, fahren äußerst vorsichtig weiter. Aber lasst ihn nicht entkommen. Er darf uns nicht durch die Lappen gehen. Wir müssen ihn fassen, Leute. Wir müssen diesen Kerl noch heute erwischen, bevor CNN über uns herfällt.«

Der Mann in dem Minivan drückte den Knopf der Fernbedienung an der Sonnenblende, und das Garagentor rumpelte nach oben. Er fuhr hinein und drückte erneut auf den Knopf, damit das Tor sich wieder schloss. Er stellte den Motor ab und blieb noch einen Augenblick am Steuer sitzen. Dann stieg er aus und ging durch den Schmutzraum in die Küche. Er tätschelte seinem Hund den Kopf und schaltete den Fernseher ein.

Sanitäter in Ganzkörperpanzern kamen durch den Hintereingang in die Stadtbücherei. Zwei von ihnen blieben im Gebäude, um zu kontrollieren, ob es unter den Schutzsuchenden Verletzte gab. Die anderen vier verließen die Bibliothek durch den Hauptausgang, rannten geduckt über die Plaza und gingen hinter der Umfassungsmauer in Deckung. Sie krochen zu den Opfern und überzeugten sich davon, dass alle fünf wirklich tot waren. Dann blieben sie dort. Auf dem Pflaster ausgestreckt neben den Toten liegend. Keiner exponiert sich unnötig, bevor das Parkhaus durchsucht ist, hatte Emerson gesagt.

Emerson parkte zwei Straßenblocks von der Plaza entfernt in der zweiten Reihe und wies einen uniformierten Sergeanten an, mit seinen Männern das Parkhaus zu durchkämmen – von der Südwestecke aus und von oben nach unten. Die Uniformierten suchten die vierte Parkebene ab, dann die dritte. Dann die zweite. Dann die erste. Der Altbau war problematisch. Er war schlecht beleuchtet und stand voller Autos, von denen jedes ein potenzielles Versteck darstellte. Ein Kerl konnte in einem, unter einem oder hinter einem stecken. Aber sie entdeckten niemanden. Der Anbau schien weit weniger problematisch. Er war überhaupt nicht beleuchtet, aber in diesem Teil parkten noch keine Autos. Die Streifenpolizisten kamen einfach die Treppe herunter und suchten jede Ebene mit dem Strahl ihrer Stablampen ab.

Auch im Neubau war niemand.

Der Sergeant atmete auf und meldete das über Funk.

»Gut gemacht«, sagte Emerson.

Und das stimmte. Weil sie in der Südwestecke angefangen hatten, blieb die Nordostecke völlig unberührt. Durch Glück oder richtige Einschätzung der Gegebenheiten hatte die Polizei die erste Phase ihrer Ermittlungen, die später als vorbildlich gelten würden, mit einer tadellosen Leistung begonnen.

Als es gegen sieben Uhr abends dunkel zu werden begann, war Ann Yanni schon elfmal auf Sendung gewesen: dreimal national und achtmal lokal. Persönlich war sie von diesem Verhältnis ein wenig enttäuscht. Sie spürte eine gewisse Skepsis, die ihr aus der NBC-Nachrichtenredaktion entgegenschlug. Blut ist der beste Aufmacher, lautete das Credo ihrer Branche, aber dieses Blut war irgendwo in der Provinz, weit von New York oder L.A. entfernt, vergossen worden. Dies war kein Verbrechen in einem gepflegten Vorort von Washington, sondern hatte etwas von einem Spinner aus dem Mittleren Westen an sich. Es war wenig wahrscheinlich, dass ein wirklich Prominenter ins Fadenkreuz dieses Kerls geraten würde. Also war das Ganze keine wirkliche Sensation. Und tatsächlich hatte Yanni nicht allzu viel zu bieten. Bisher war keiner der Toten identifiziert. Keines der Mordopfer. Die Polizei hatte eine Nachrichtensperre verhängt, bis die Angehörigen der Ermordeten benachrichtigt waren. Also konnte sie keine das Herz erwärmenden Hintergrundstorys einflechten. Sie wusste nicht genau, welche der Männer Familie gehabt hatten. Oder Kirchgänger gewesen waren. Sie wusste nicht, ob die Frau verheiratet gewesen war oder Kinder gehabt hatte. Auch was Bildmaterial betraf, hatte sie nicht sonderlich viel zu bieten: eine neugierig gaffende Menge an der fünf Blocks entfernten Straßensperre, eine statische Aufnahme die graue First Street entlang, gelegentlich Nahaufnahmen des Parkhauses, in dem der Heckenschütze nach allgemeiner Überzeugung versteckt gewesen sein musste.

Gegen acht Uhr war Emerson schon sehr viel weiter. Seine Leute hatten Hunderte von Aussagen protokolliert. First Sergeant Kelly, MC, war weiter der Überzeugung, sechs Schüsse gehört zu haben. Emerson neigte dazu, ihm zu glauben. Was solche Dinge betraf, waren Marineinfanteristen vermutlich glaubwürdige Zeugen. Dann erwähnte irgendein anderer Kerl, sein Handy sei die ganze Zeit über eingeschaltet und mit der Mailbox eines anderen Teilnehmers verbunden gewesen. Der Mobilfunkanbieter stellte die Aufzeichnung zur Verfügung, auf der ganz leise sechs Schüsse zu hören waren. Aber die Gerichtsmediziner hatten bei den fünf tot Eingelieferten nur fünf Einschusswunden festgestellt. Folglich fehlte ein Geschoss. Drei andere Zeugen drückten sich vage aus, aber sie berichteten alle, sie hätten eine kleine Wassersäule aus dem Zierteich aufsteigen sehen.

Emerson ließ den Teich auspumpen.

Das übernahm die Feuerwehr. Sie baute Scheinwerfer auf, stellte die Fontäne ab und setzte Tauchpumpen ein, um das Wasser in die städtische Kanalisation zu leiten. Sie rechnete mit rund zweihundert Kubikmeter Wasser, die in ungefähr einer Stunde zu schaffen sein mussten.

Inzwischen hatten die Spurensicherer mit Trinkhalmen und Laserpointern die Schussbahnen nachgestellt. Sie rechneten sich aus, die zuverlässigsten Informationen würden von dem ersten Opfer stammen. Dieser Mann war vermutlich zielstrebig von rechts nach links über die Plaza gegangen, als der erste Schuss fiel. Die späteren Opfer konnten sich unberechenbar herumgeworfen oder ihre ursprüngliche Richtung geändert haben. Deshalb basierten ihre Schlussfolgerungen allein auf den Informationen, die der erste Kerl lieferte. Sein Kopf sah schlimm aus, aber die Schussrichtung von links oben nach rechts unten schien festzustehen. Einer der Spurensicherer stellte sich am Fundort der Leiche auf, und ein Kollege hielt einen Trinkhalm im richtigen Winkel an seinen Kopf. Dann tauchte der erste Mann weg, und ein weiterer Kollege zielte mit einem Laserpointer durch den Trinkhalm. Nun zeichnete sich in der Nordostecke des Parkhausanbaus auf der zweiten Ebene ein winziger roter Lichtpunkt ab. Zeugen hatten ausgesagt, dort oben Mündungsfeuer gesehen zu haben. Nun hatte die Wissenschaft ihre Aussagen bestätigt.

Emerson schickte seine Spurensicherer ins Parkhaus und erklärte ihnen, sie hätten Zeit, so viel sie brauchten. Aber er warnte sie davor, mit leeren Händen zurückzukommen.

Ann Yanni verließ um halb neun den schwarzen Glasturm und besuchte mit Kameramann und Tontechniker die fünf Blocks weit entfernte Straßensperre. Sie rechnete sich aus, es müsste möglich sein, einige der Opfer durch Eliminierung zu identifizieren. Vielleicht waren dort Leute versammelt, deren Angehörige nicht zum Abendessen heimgekommen waren, die sich verzweifelt bemühten, Auskünfte zu erhalten. Sie filmte ungefähr zwanzig Minuten lang. Aber sie bekam keine handfesten Informationen. Stattdessen zeichnete sie zwanzig Minuten lang Weinen und Wehklagen und Ungläubigkeit auf. Die ganze Stadt befand sich in einem Schockzustand. Was damit begonnen hatte, dass Yanni insgeheim stolz darauf gewesen war, im Brennpunkt der Ereignisse zu stehen, endete damit, dass sie mit Tränen in den Augen gegen einsetzende Übelkeit ankämpfte.

Das Parkhaus war der Ort, an dem der Fall gelöst wurde. Es war eine Goldmine. Eine Schatzhöhle. Drei Blocks entfernt hatte ein Streifenpolizist die Aussage eines regelmäßigen Benutzers des Parkhauses aufgenommen, der letzte Stellplatz auf der zweiten Ebene sei mit einem orangeroten Markierungskegel blockiert gewesen. Seinetwegen hatte der Zeuge das Parkhaus verlassen und anderswo parken müssen. Er war deswegen sauer gewesen. Ein Kerl von der Stadtverwaltung sagte, der Markierungskegel habe dort nicht offiziell gestanden. Ausgeschlossen. Ganz unmöglich. Kein Grund dafür. Also wurde der Markierungskegel eingepackt und als Beweismittel sichergestellt. Dann sagte der Kerl von der Stadt, Ein- und Ausfahrt des Parkhauses würden von getarnten Sicherheitskameras überwacht, die mit einem Videorecorder im Betriebsraum gekoppelt seien. Die Kassette wurde entnommen und sichergestellt. Dann sagte der Kerl von der Stadt, im Parkhausanbau sei wegen vorübergehend gesperrter Haushaltsmittel seit zwei Wochen nicht mehr gearbeitet worden. Falls sich dort etwas fand, das jünger als zwei Wochen war, hatte es nichts mit der Stadt zu tun.

Die Spurensicherer begannen ihre Arbeit an dem schwarz-gelben Absperrband mit dem Aufdruck »Vorsicht – Zutritt verboten«. Als Erstes entdeckten sie auf dem rauen Beton direkt unter der Absperrung Spuren von braunem Baumwollstoff. Nur einen Flaum aus kaum sichtbaren Fasern. Als habe jemand sich auf ein Knie niedergelassen, um unter dem Absperrband hindurchzugelangen, dabei den Boden berührt und etwas von seiner Jeans zurückgelassen. Sie fotografierten den Flaum und nahmen ihn dann mit durchsichtigem Klebeband auf. Als Nächstes stellten sie Halogenscheinwerfer auf, die den Betonboden aus geringer Höhe ausleuchteten, sodass der seit zwei Wochen nicht mehr aufgewirbelte Zementstaub besonders deutlich hervortrat. Auf diese Weise entdeckten sie Schuhabdrücke. Wirklich perfekte Abdrücke. Der Cheftechniker rief Emerson auf seinem Motorola an.

»Er hat komische Schuhe getragen«, sagte er.

»Wieso komisch?«

»Schon mal von Kreppgummi gehört? Das ist eine Art Rohgummi. Fast unbehandelt. Sehr griffig. An solchen Sohlen bleibt alles kleben. Finden wir diesen Kerl, finden wir garantiert auch Schuhe mit Kreppsohlen, an denen Zementstaub haftet. Und einen Hund in seinem Haus.«

»Einen Hund?«

»Wir haben Hundehaare gefunden, die an den Kreppsohlen geklebt haben müssen. Hier sind sie am rauen Beton hängen geblieben. Und Teppichfasern. Wahrscheinlich von Läufern in seinem Haus und den Autoteppichen.«

»Weitermachen«, sagte Emerson.

Um zehn vor neun berichtete Emerson seinem Polizeichef vor dessen erster Pressekonferenz über den Stand der Ermittlungen. Dabei hielt er nichts zurück. Der Chief musste selbst entscheiden, worüber er reden und was er noch geheim halten wollte.

»Sechs Schüsse abgegeben und fünf Leute tot«, sagte Emerson. »Alles Kopfschüsse. Ich tippe auf einen ausgebildeten Scharfschützen. Wahrscheinlich ein ehemaliger Soldat.«

»Oder ein Jäger?«, fragte der Chief.

»Großer Unterschied, ob man auf Wild oder Leute schießt. Die Methode mag gleich sein, aber gefühlsmäßig liegen dazwischen Welten.«

»Ist’s richtig, dass wir darauf verzichtet haben, das FBI einzuschalten?«

»Dies war kein Terroranschlag. Der Kerl ist ein verrückter Einzelgänger. Solche Fälle hat’s schon mehrmals gegeben.«

»Ich möchte zuversichtlich erklären können, dass wir den Täter fassen werden.«

»Ich weiß«, sagte Emerson.

»Wie zuversichtlich darf ich mich äußern?«

»Bisher haben wir gutes Material, aber noch kein großartiges.«

Der Chief nickte, äußerte sich aber nicht dazu.

Um Punkt neun Uhr erhielt Emerson einen Anruf des Pathologen. Seine Mitarbeiter hatten alle fünf Schädel geröntgt. Schwere Gewebeschäden, Ein- und Austrittswunden, keine stecken gebliebenen Geschosse.

»Hohlspitzen«, sagte der Pathologe. »Lauter glatte Durchschüsse.«

Emerson drehte sich um und starrte in den Zierteich. Dort drin liegen sechs Kugeln, sagte er sich. Fünf glatte Durchschüsse und ein Fehltreffer. Um Viertel nach neun war das Becken endlich leer. Die Tauchpumpen der Feuerwehr begannen Luft anzusaugen. Zurück blieben nur eine fingerdicke schaumige Schlammschicht, die den Boden überzog, und jede Menge Abfall. Emerson ließ die Scheinwerfer anders aufstellen und schickte zwölf Schüler der Police Academy über den Beckenrand – sechs von der einen Seite, sechs von der anderen.

Die Spurensicherer im Parkhausanbau registrierten achtundvierzig Schuhabdrücke auf dem Hinweg und vierundvierzig auf dem Rückweg. Anfangs war der Täter zuversichtlich, aber vorsichtig gewesen; später hatte er’s eilig gehabt und daher größere Schritte gemacht. Am letzten Pfeiler vor der Nordostecke fanden sie in Schulterhöhe wieder Fasern. Anscheinend merzerisierte Baumwolle, wahrscheinlich von einem beigen Trenchcoat, als habe der Kerl an den Pfeiler gedrückt dagestanden, bevor er sich vorgewagt hatte, um einen Blick auf die Plaza zu werfen. Zwischen Pfeiler und Mauerbrüstung war der Staub an vielen Stellen aufgewühlt. Außerdem wurden dort weitere blaue Fasern, noch mehr Trenchcoatfasern und winzige Brocken Kreppgummi – blass und alt – gefunden.

»Er ist nach vorn gekrochen«, sagte der Cheftechniker. »Erst auf Knien und Ellbogen hin, dann auf Knien, Zehenspitzen und Ellbogen zurück. Falls wir jemals seine Schuhe finden, werden sie vorn ganz zerschrammt sein.«

Sie fanden die Stelle, wo er sich aufgesetzt und hingekniet haben musste. Unmittelbar davor waren auf der halbhohen Mauer Firnisspuren zu erkennen.

»Hier hat er sein Gewehr aufgelegt«, sagte der Cheftechniker. »Hat es hin und her bewegt, bis es richtig gelegen hat.«

Dann ging er in die Hocke und blickte über die Firnisspuren hinweg, als zielte er mit einem Gewehr. Wen er vor sich hatte, war Emerson, der keine fünfunddreißig Meter von ihm entfernt vor dem leer gepumpten Zierteich auf und ab ging.

Die Polizeischüler blieben eine halbe Stunde in dem leer gepumpten Teich und kamen mit Müll aller Art, fast acht Dollar in Centstücken und sechs Gewehrkugeln heraus. Fünf der Geschosse waren nur bizarr verformte Bleiklumpen, aber eines sah absolut fabrikneu aus. Es war ein hinten spitz zulaufendes Geschoss mit Hohlspitze, wundervoll gegossen, anscheinend Kaliber.308. Emerson rief seinen Cheftechniker oben im Parkhaus an.

»Ich brauche Sie hier unten«, sagte er.

»Nein, ich brauche Sie hier oben«, antwortete der Spurensicherer.

Als Emerson die zweite Ebene des Parkhausanbaus erreichte, sah er die Spurensicherer hockend eine Art Kreis bilden und mit ihren Stablampen in einen schmalen Spalt im Betonboden leuchten.

»Dehnungsfuge«, sagte der Cheftechniker. »Und sehen Sie sich an, was reingefallen ist.«

Emerson drängte sich durch den Kreis, sah nach unten und erkannte das Blinken von Messing.

»Eine Patronenhülse«, erklärte er.

»Die anderen hat der Kerl mitgenommen. Aber die hier ist ihm entwischt.«

»Fingerabdrücke?«, fragte Emerson.

»Möglicherweise«, sagte der Spurensicherer. »Nicht allzu viele Leute tragen Handschuhe, wenn sie ihre Magazine füllen.«

»Wie kriegen wir sie dort raus?«

Der Cheftechniker stand auf und benützte den Lichtstrahl seiner Stablampe, um einen Verteilerkasten an der Betondecke zu finden. Ganz in der Nähe befand sich einer, aus dem noch nicht angeschlossene Kabel wie Palmwedel sprossen. Auf dem Boden darunter lagen massenhaft Kabelabschnitte in unterschiedlichen Längen. Er suchte ein knapp einen halben Meter langes Stück Erdungskabel heraus, wischte es ab und bog es L-förmig zurecht. Das Kabel war steif und schwer. Vermutlich überdimensioniert für die Neonröhren, die hier installiert werden würden. Vielleicht war das einer der Gründe dafür, dass der Bau wegen Geldmangels stockte. Vielleicht warf die Stadt auch anderswo Geld zum Fenster hinaus.

Er steckte das Kabelstück in den offenen Spalt und führte es weiter, bis das abgebogene Ende in die Patronenhülse glitt. Dann hob er sie vorsichtig heraus, damit sie keine Kratzer bekam, und ließ sie in einen Klarsichtbeutel für Beweismaterial fallen.

»Wir treffen uns im Präsidium«, sagte Emerson. »In einer Stunde. Ich sehe zu, dass ich einen Staatsanwalt auftreibe.«

Er ging davon, wobei er darauf achtete, der Fährte aus Fußabdrücken nicht zu nahe zu kommen. Dann blieb er vor dem leeren Stellplatz stehen.

»Lassen Sie die Parkuhr leeren«, rief er. »Untersuchen Sie alle Münzen auf Fingerabdrücke.«

»Wozu?«, fragte der Cheftechniker. »Glauben Sie, dass der Kerl bezahlt hat?«

»Ich will nur keine Möglichkeit auslassen.«

»Man müsste verrückt sein, um einen Quarter einzuwerfen, bevor man fünf Leute wegbläst.«

»Man bläst keine fünf Leute weg, außer man ist verrückt.«

Der Spurensicherer zuckte mit den Schultern. Die Parkuhr leeren? Aber das gehörte vermutlich zu den scharfsinnigen Ideen, für die Kriminalbeamte ihr Gehalt bekamen; deshalb telefonierte er einfach mit seinem Handy und bat den Kerl von der Stadt, noch mal ins Parkhaus zu kommen.

Bei diesem Stand der Ermittlungen mischte sich unweigerlich die Staatsanwaltschaft ein, weil die Verantwortung für die Anklageerhebung allein auf den Schultern des Staatsanwalts lastete. Es war nicht die Polizei, die vor Gericht siegte oder verlor. Es war der Staatsanwalt. Deshalb bewertete die Staatsanwaltschaft das Beweismaterial selbstständig. Reichte es für eine Anklageerhebung aus? Waren die Beweise dünn oder überzeugend? Das Ganze glich einem Vorsprechen im Theater. Einer Verhandlung vor der Hauptverhandlung. Wegen der Bedeutung des Falles trat Emerson vor dem Staatsanwalt selbst auf. Vor dem großen Zampano, dem einen Kerl, der sich tatsächlich zur Wahl stellen musste. Und zur Wiederwahl.

Sie kamen zu einer Dreierbesprechung in Emersons Dienstzimmer zusammen. Emerson, der oberste Spurensicherer und der Staatsanwalt. Der Staatsanwalt hieß Rodin, die verkürzte Form eines russischen Namens, der viel länger gewesen sein musste, bevor seine Urgroßeltern nach Amerika gekommen waren. Er war fünfzig Jahre alt, sportlich schlank und sehr vorsichtig. Dass seine Behörde in überdurchschnittlich vielen Fällen vor Gericht siegte, war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass er nur Anklage erhob, wenn er sich seiner Sache hundertprozentig sicher war. Waren es weniger als hundert Prozent, gab er vorzeitig auf und schob der Polizei die Schuld in die Schuhe. Zumindest war das Emersons Eindruck.

»Ich brauche echt gute Nachrichten«, sagte Rodin. »Die ganze Stadt ist kurz davor auszuflippen.«

»Wir wissen genau, wie’s abgelaufen ist«, erklärte Emerson. »Wir können jeden Schritt nachvollziehen.«

»Wissen Sie, wer’s war?«, fragte Rodin.

»Noch nicht. Vorerst ist er noch John Doe.«

»Also gut, erzählen Sie’s mir von Anfang an.«

»Wir haben das Schwarzweißband einer Überwachungskamera, auf dem elf Minuten vor den Schüssen ein heller Minivan in das Parkhaus einfährt. Die Kennzeichen sind von Schlamm und Dreck unleserlich, und der Aufnahmewinkel ist ungünstig. Aber es dürfte sich um einen Dodge Caravan handeln, nicht neu, mit nachträglich getönten Scheiben. Und wir überprüfen jetzt auch ältere Videobänder, weil klar ist, dass er zuvor im Parkhaus war und illegal einen bestimmten Stellplatz mit einem auf einer Baustelle gestohlenen Markierungskegel blockiert hat.«

»Können wir ›gestohlen‹ beweisen?«

»Okay, von dort beschafft«, antwortete Emerson.

»Vielleicht arbeitet er beim Tiefbauamt der Stadt.«

»Vielleicht.«

»Sie glauben, dass der Markierungskegel von der First Street stammt?«

»Gebaut wird im Augenblick überall.«

»Die First Street wäre am nächsten.«

»Wo das Ding hergekommen ist, ist mir eigentlich egal.«

Rodin nickte. »Er hat sich also einen Stellplatz reserviert?«

Emerson nickte seinerseits. »In der hintersten Ecke, wo der Neubau anschließt. Dort musste ein Markierungskegel plausibel wirken. Wir haben einen Zeugen, der ihn mindestens eine Stunde vor der Tat dort stehen sah. Und an dem Kegel waren Fingerabdrücke, massenhaft Abdrücke. Rechter Daumen und Zeigefinger entsprechen den Abdrücken auf einem Quarter, den wir aus der Parkuhr geholt haben.«

»Er hat fürs Parken gezahlt?«

»Offenbar.«

Rodin machte eine nachdenkliche Pause.

»Unhaltbar«, sagte er. »Die Verteidigung wird behaupten, er habe den Markierungskegel aus irgendeinem harmlosen Grund dort aufgestellt. Sie wissen schon: egoistisch, aber harmlos. Und der Quarter kann seit Tagen in der Parkuhr gewesen sein.«

Emerson lächelte. Cops denken wie Cops, und Anwälte denken wie Anwälte.

»Das ist noch nicht alles«, fuhr er fort. »Der Täter hat geparkt, dann ist er durch den Anbau gegangen. An verschiedenen Stellen hat er Spuren von seiner Kleidung, seinen Schuhen zurückgelassen. Und er dürfte seinerseits Zementstaub aufgesammelt haben. Wahrscheinlich jede Menge.«

Rodin schüttelte den Kopf. »Das beweist nur, dass er irgendwann in den letzten vierzehn Tagen dort oben war. Das ist alles. Nicht spezifisch genug.«

»Wir können die Tatwaffe dreifach identifizieren«, sagte Emerson.

Das ließ Rodin aufmerken.

»Ein Schuss hat nicht getroffen«, fuhr Emerson fort. »Er ist in den Zierteich gegangen. Und wissen Sie was? Das ist genau die Methode, mit der Ballistiker eine Waffe prüfen. Sie schießen in einen langen Wassertank. Im Wasser wird das Geschoss sanft abgebremst, ohne im Geringsten beschädigt zu werden. Also haben wir ein makelloses Geschoss mit allen Feldern und Zügen, die wir brauchen, um es einem bestimmten Gewehr zuordnen zu können.«

»Können Sie dieses Gewehr finden?«

»Wir haben Firnisspuren von der Stelle, wo er’s auf der Mauerbrüstung stabilisiert hat.«

»Das ist gut.«

»Allerdings! Wir finden das Gewehr und stellen fest, dass die Firnisspuren von seinem Kolben stammen. Das ist so gut wie ein DNA-Test.«

»Werden Sie das Gewehr finden?«

»Wir haben eine Patronenhülse entdeckt. Sie trägt Spuren des Ausziehers. Also haben wir ein Geschoss und eine Hülse. Gemeinsam beweisen sie, welches Gewehr die Tatwaffe war. Die Firnisspuren beweisen, dass die Waffe im Parkhaus war. Der Tatort Parkhaus beweist, dass der Täter unser Mann war, der dort Spuren hinterlassen hat.«

Rodin schwieg. Emerson wusste, dass er an das Verfahren dachte. Technische Beweise ließen sich oft schlecht verkaufen. Ihnen fehlte eine menschliche Dimension.

»An der Patronenhülse haben wir Fingerabdrücke gefunden«, erklärte er. »Weil er die Patronen ins Magazin gedrückt hat. Derselbe Daumen und Zeigefinger wie an dem Quarter in der Parkuhr und an dem Markierungskegel. Also können wir das Verbrechen der Waffe zuordnen – und das Gewehr der Munition und die Munition dem Kerl, der damit geschossen hat. Sehen Sie? Alles hängt eng zusammen. Der Kerl, die Waffe, das Verbrechen. Damit ist die Sache im Kasten.«

»Die Überwachungskamera zeigt, wie der Minivan aus dem Parkhaus fährt?«

»Neunzig Sekunden nach dem Eingang des ersten 911-Notrufs.«

»Wer ist er?«

»Das wissen wir, sobald seine Fingerabdrücke überprüft sind.«

»Falls sie irgendwo gespeichert sind.«

»Ich vermute, er war Scharfschütze beim Militär«, sagte Emerson. »Die Fingerabdrücke aller unserer Soldaten sind gespeichert. Also ist’s nur eine Frage der Zeit.«

Es war eine Frage von neunundvierzig Minuten. Ein Mann vom Innendienst klopfte an und kam herein. Er hielt zwei Blätter Papier in der Hand. Auf dem ersten Blatt standen ein Name, eine Adresse und ein Lebenslauf, auf dem anderen zusätzliche Informationen aus allen möglichen Quellen, darunter auch ein Führerscheinfoto. Emerson nahm beide Blätter entgegen und überflog die Angaben. Las sie nochmals durch. Dann lächelte er. Genau sechs Stunden nach dem ersten Schuss war der Fall praktisch gelöst. Wir müssen ihn fassen, Leute.

»Er heißt James Barr«, sagte Emerson.

Gespanntes Schweigen der anderen.

»Er ist einundvierzig Jahre alt. Er wohnt zwanzig Minuten von hier. Er hat in der U.S. Army gedient. Ist vor vierzehn Jahren ehrenhaft entlassen worden. Als ›Infantry Specialist‹, was garantiert Scharfschütze bedeutet. Nach Auskunft der Zulassungsstelle fährt er einen sechs Jahre alten Dodge Minivan in Beige.«

Er schob Rodin die Blätter über den Schreibtisch hin. Der Staatsanwalt griff danach und las die Angaben einmal, zweimal sorgfältig durch. Emerson, der ihn beobachtete, glaubte zu sehen, wie er der Kerl, die Waffe, das Verbrechen dachte. Das war nicht anders, als zeigte ein Spielautomat in Las Vegas drei Kirschen nebeneinander an. Bing, bing, bing! Absolute Gewissheit.

»James Barr«, sagte Rodin, als genieße er den Klang dieser Worte. Er legte das zweite Blatt mit dem Führerscheinfoto vor sich hin. »James Barr, für Sie wird’s jetzt beschissen ungemütlich, Sir.«

»Amen«, sagte Emerson und wartete auf ein Kompliment.

»Ich lasse die Verfügungen ausstellen«, erklärte Rodin. »Einen Haftbefehl und Durchsuchungsbefehle für Haus und Auto. Die Richter werden Schlange stehen, um sie unterzeichnen zu dürfen.«

Er ging, und Emerson rief den Polizeichef an, um ihm die erfreuliche Entwicklung mitzuteilen. Der Chief sagte, er werde für morgen früh um acht Uhr eine Pressekonferenz einberufen. Er sagte auch, er wolle Emerson dabei neben sich auf dem Podium haben. Obwohl Emerson die Medien nicht besonders gut leiden konnte, akzeptierte er dies als das einzige Kompliment, das er vermutlich bekommen würde.

Die Haft- und Durchsuchungsbefehle lagen binnen einer Stunde vor, aber die Vorbereitungen für die Festnahme dauerten drei Stunden. Als Erstes bestätigten Zivilfahnder, dass Barr zu Hause war. Er bewohnte ein wenig bemerkenswertes ebenerdiges Ranchhaus. Nicht makellos gepflegt, nicht baufällig. Alte Farbe an der Holzverkleidung, neuer Asphalt in der Einfahrt. Im Haus brannte Licht, und in einem Raum – vermutlich dem Wohnzimmer – lief der Fernseher. Barr wurde kurz an einem beleuchteten Fenster gesichtet. Er schien allein zu sein. Dann ging er anscheinend ins Bett. Das Licht wurde ausgeknipst, im Haus herrschte Stille. Daraufhin trat eine Pause ein. Das Standardverfahren sah vor, die Festnahme eines Bewaffneten in einem Haus sorgfältig zu planen. Das für solche Einsätze ausgebildete SWAT-Team der Polizei übernahm die Koordinierung. Es benützte Messtischblätter des Grundbuchamts und arbeitete einen konventionellen Angriffsplan aus. Heimliche Umzingelung, vielfache Übermacht vor und hinter dem Haus, plötzlicher gewaltsamer Sturm auf Vorder- und Hintereingang gleichzeitig. Emerson, der einen Ganzkörperpanzer und einen geliehenen Helm tragen würde, sollte die eigentliche Verhaftung vornehmen. Ein stellvertretender Staatsanwalt würde ihn begleiten, um darauf zu achten, dass alles streng legal ablief. Niemand wollte einem Strafverteidiger Gelegenheit verschaffen, später den Ablauf dieses Unternehmens zu kritisieren. Für alle Fälle würde in nächster Nähe ein Notarztwagen bereitstehen. Da der Chef der Spurensicherer vermutete, der Verdächtige müsse einen Hund haben, würden zwei städtische Hundefänger mit ins Haus eindringen. Insgesamt waren achtunddreißig Mann beteiligt, allesamt übermüdet. Die meisten von ihnen arbeiteten seit nunmehr neunzehn Stunden fast ohne Pause. Ihre gewöhnliche Dienstzeit plus Überstunden. Deshalb lag viel nervöse Spannung in der Luft. Die Männer rechneten sich aus, dass wohl niemand nur über eine Schnellfeuerwaffe verfügte. Besaß der Kerl eine, hatte er mehrere. Vielleicht ein paar Maschinengewehre. Vielleicht auch Handgranaten oder Panzerabwehrraketen.

Wie sich jedoch zeigte, war die Verhaftung ein Kinderspiel. James Barr wachte dabei kaum auf. Sie brachen seine Haustüren um drei Uhr morgens auf und trafen ihn allein in seinem Bett schlafend an. Er schlief weiter, während fünfzehn Bewaffnete, die mit fünfzehn MPs auf ihn zielten und fünfzehn Stablampen auf ihn richteten, sich in seinem Schlafzimmer drängten. Er bewegte sich nur leicht, als der SWAT-Kommandeur ihm auf der Suche nach versteckten Waffen Bettdecke und Kopfkissen wegriss. Er hatte keine. Er öffnete die Augen. Murmelte etwas, das wie Was? klang, und schlief dann wieder ein, indem er sich auf der kahlen Matratze zusammenrollte und gegen die plötzliche Kälte die Arme um sich schlang. Er war ein großer Kerl mit heller Haut und schwarzem Haar, das am ganzen Körper grau zu werden begann. Der Schlafanzug wirkte etwas zu klein für ihn. Er sah untrainiert und etwas älter aus als ein Mann von einundvierzig Jahren.

Sein Hund war ein alter Köter, der nur widerstrebend aufwachte und aus der Küche hereingetappt kam. Die beiden Hundefänger schnappten ihn sich sofort und brachten ihn zu ihrem Pick-up nach draußen. Emerson nahm seinen Helm ab und drängte sich durch die Menge in dem kleinen Schlafzimmer nach vorn. Sah auf dem Nachttisch eine drei viertel volle Flasche Jack Daniel’s stehen; daneben eine orangerote Pillenflasche, auch sie drei viertel voll. Er beugte sich darüber. Schlaftabletten. Legal. Vor Kurzem einer Rosemary Barr verschrieben. Auf dem Etikett stand: Rosemary Barr. Bei Bedarf 1 Tablette zum Einschlafen.

»Wer ist Rosemary Barr?«, fragte der stellvertretende Staatsanwalt. »Ist er verheiratet?«

Emerson sah sich im Schlafzimmer um. »Sieht nicht danach aus.«

»Selbstmordversuch?«, fragte der SWAT-Kommandeur.

Emerson schüttelte den Kopf. »Dann hätte er sie alle geschluckt. Und dazu die Flasche JD geleert. Nein, ich denke, Mr. Barr konnte gestern Abend nur nicht einschlafen. Nach einem sehr hektischen und produktiven Tag.«

Die Luft in dem kleinen Raum war abgestanden. Sie roch nach schmutziger Bettwäsche und einem ungewaschenen Körper.

»Wir müssen hier vorsichtig sein«, sagte der stellvertretende Staatsanwalt. »Im Augenblick ist er nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Sein Anwalt wird behaupten, er sei außerstande gewesen, die Belehrung über seine Rechte zu verstehen. Also dürfen wir ihn nichts sagen lassen. Und wenn er etwas sagt, dürfen wir nicht hinhören.«

Emerson ließ die Sanitäter kommen. Wies sie an, Barr zu untersuchen, damit feststand, dass er nicht simulierte, und um sicherzugehen, dass er ihnen nicht unter den Händen wegstarb. Sie pusselten ein paar Minuten an ihm herum, hörten seine Herztöne ab, zählten seinen Puls und lasen das Etikett der Pillenflasche. Dann erklärten sie, er sei leidlich fit und gesund, schlafe jedoch fest.

»Psychopath«, meinte der SWAT-Kommandeur. »Keinerlei Gewissensbisse.«

»Wissen wir überhaupt, ob das der richtige Kerl ist?«, fragte der stellvertretende Staatsanwalt.

Emerson griff nach der Hose, die über einer Stuhllehne hing, und sah in den Taschen nach. Zog eine kleine Geldbörse aus der Hüfttasche. Fand darin einen Führerschein. Der Name stimmte, und die Adresse stimmte. Und das Foto stimmte auch.

»Das ist der richtige Kerl«, bestätigte er.

»Wir dürfen ihn nichts sagen lassen«, warnte der stellvertretende Staatsanwalt nochmals. »Diese Sache muss koscher bleiben.«

»Ich belehre ihn trotzdem über seine Rechte«, sagte Emerson. »Ihr seid alle Zeugen, Leute.«

Er rüttelte Barr an der Schulter, bis der Mann halb die Augen öffnete. Dann belehrte er ihn über seine Rechte. Über sein Recht, die Aussage zu verweigern, und sein Recht, sich einen Anwalt zu nehmen. Barr versuchte, sich auf ihn zu konzentrieren, aber das gelang ihm nicht. Er sank zurück und schlief weiter.

»Okay, nehmt ihn mit«, sagte Emerson.

Sie hängten ihm eine Wolldecke um, und zwei Cops führten ihn aus dem Haus und zu ihrem Streifenwagen. Ein Sanitäter und der stellvertretende Staatsanwalt fuhren mit. Emerson blieb im Haus und machte sich daran, es zu durchsuchen. Im Kleiderschrank im Schlafzimmer hing eine abgewetzte Jeans. Staubige Stiefel mit Kreppsohlen waren ordentlich darunter abgestellt. Der beige Dodge Caravan befand sich in der Garage. Das Gewehr mit Kratzern am Kolben stand mit mehreren anderen in einem im Keller an die Wand geschraubten Waffenständer. Auf der Werkbank darunter lagen fünf Neun-Millimeter-Pistolen und Schachteln mit Munition, darunter eine halb leere mit Patronen Lake City M852 Kaliber.308 mit Hohlspitze. Neben den Schachteln standen Deckelgläser mit leeren Patronenhülsen. Bereit zur Wiederverwendung, dachte Emerson. Bereit zum Nachladen. Das vorderste Glas enthielt nur fünf Lake-City-Patronenhülsen. Sein Deckel war nicht aufgesetzt, als wären die Hülsen erst vor Kurzem und in großer Eile hineingekippt worden. Emerson beugte sich darüber und schnüffelte. In dem Glas roch es nach Pulverdampf. Kalt und alt, aber nicht zu sehr.

Emerson verließ James Barrs Haus um vier Uhr morgens und wurde von Spurensicherern abgelöst, die es genau unter die Lupe nehmen würden. Er rief bei seinem Sergeant vom Dienst an und ließ sich bestätigen, dass Barr in seiner Einzelzelle unter ständiger ärztlicher Aufsicht friedlich schlief. Dann fuhr er nach Hause und machte ein zweieinhalbstündiges Nickerchen, bevor er duschte und sich für die Pressekonferenz anzog.

Nach der Pressekonferenz war die Story mausetot. Eine Story ist darauf angewiesen, dass der Kerl noch dort draußen ist. Sie basiert darauf, dass der Kerl umherschleicht: finster, verschlagen, schemenhaft, gefährlich. Sie braucht Angst. Sie muss bewirken, dass alltägliche Beschäftigungen wie Benzin tanken, im Supermarkt einkaufen oder zur Kirche gehen exponiert und gefährlich erscheinen. Deshalb war es eine Katastrophe für Ann Yanni, als sie noch vor Beginn des zweiten Nachrichtenzyklus hörte, der Kerl sei aufgespürt und gefasst worden. Sie wusste sofort, was die Nachrichtenredaktion denken würde: Chancenlos, aus und vorbei, Geschichte. Buchstäblich eine Meldung von gestern. War vermutlich ohnehin nicht viel wert. Bloß ein durch Inzucht entstandener Spinner im Mittleren Westen, der zu dämlich war, um über Nacht in Freiheit zu bleiben. Schläft wahrscheinlich mit seiner Cousine und trinkt Colt 45. Daran war nichts unheimlich. Sie würde noch einmal mit einer Sondermeldung zu Wort kommen, um das Verbrechen zu rekapitulieren und über die Verhaftung zu berichten. Aber das war’s dann. Zurück in die Anonymität.

Yanni war also enttäuscht, aber sie verbarg diese Tatsache gut. Sie stellte Fragen und sorgte dafür, dass ihr Tonfall bewundernd klang. Ungefähr zur Halbzeit begann sie, ein neues Thema auszuarbeiten. Eine neue Perspektive. Die Leute würden zugeben müssen, dass die Arbeit der Polizei ziemlich eindrucksvoll gewesen war. Und dieser Täter war kein Spinner. Nicht unbedingt. Also war ein Schwerverbrecher von einer sehr effizienten Polizei geschnappt worden. Ausgerechnet hier im ländlichen Herzen Amerikas. Das war etwas, das in ähnlich gelagerten berühmten Fällen an den Küsten erheblich länger gedauert hatte. Konnte sie das verkaufen? Ihr Unterbewusstsein entwarf bereits Storytitel. Amerikas Schnellste? Als Anspielung auf den Beinamen Amerikas Beste, auf den die Cops stolz waren?

Nach ungefähr zehn Minuten erteilte der Chief Emerson das Wort. Emerson informierte ausführlich über Identität und Lebenslauf des Täters. Er sprach nüchtern und trocken. Nichts als die Tatsachen, Ma’am. Er gab einen Abriss der Ermittlungen. Er beantwortete Fragen. Er hob sich nicht persönlich hervor. Ann Yanni hatte den Eindruck, er sei sich bewusst, dass sie bei ihren Ermittlungen verdammt Glück gehabt, ihnen weit mehr Spuren geholfen hatten, als normalerweise zur Verfügung standen.

Dann trat Rodin ans Mikrofon. Er stellte den Fall so dar, als wäre die Polizei in einige anfängliche Scharmützel verwickelt gewesen, nach denen die eigentliche Arbeit jetzt beginne. Die Staatsanwaltschaft würde alles genau unter die Lupe nehmen und die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen. Und ja, Ms. Yanni, weil die Umstände es seiner Ansicht nach rechtfertigten, würde er ganz sicher die Todesstrafe für James Barr fordern.

Am Samstagmorgen um neun Uhr wachte James Barr von Alkohol und Tabletten verkatert in seiner Zelle auf. Er bekam sofort die Fingerabdrücke abgenommen und wurde erneut über seine Rechte belehrt – nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Über das Recht, die Aussage zu verweigern, und das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen. Er entschied sich dafür zu schweigen. Das taten nicht viele Leute. Das schafften nicht viele. Der Drang, sich mitzuteilen, war meist übermächtig. James Barr überwand ihn jedoch. Er hielt einfach den Mund und blieb eisern dabei. Alle möglichen Leute versuchten, mit ihm zu reden, aber er gab keine Antwort. Kein einziges Mal. Nicht ein Wort. Emerson störte das nicht weiter. Tatsächlich war es Emerson lieber, wenn Barr nichts sagte. Er wollte alle Beweise zusammentragen, unter die Lupe nehmen, auf den Prüfstand stellen, auf Hochglanz polieren und so einen Punkt erreichen, an dem eine Verurteilung ohne Geständnis denkbar war. Geständnisse ließen sich von der Verteidigung so leicht als durch Zwang oder Irreführung erlangt abtun, dass er gelernt hatte, einen weiten Bogen um sie zu machen. Sie waren der Zuckerguss auf der Torte. Buchstäblich das Letzte, was er hören wollte, nicht das Erste. Nicht wie in Fernsehkrimis, in denen schonungslose Verhöre eine entscheidende Rolle spielten. Also hielt er sich aus den Versuchen, James Barr zum Reden zu bringen, wohlweislich heraus und ließ seine Kriminaltechniker ihre langwierige, geduldige Arbeit zu Ende bringen.

James Barrs jüngere Schwester war unverheiratet und wohnte in einem gemieteten Apartment in der Innenstadt. Sie hieß Rosemary. Wie die übrige Einwohnerschaft war sie empört und schockiert und wie vor den Kopf geschlagen. Sie hatte am Freitagabend die Nachrichten gesehen. Und sie stellte sie am Samstagmorgen wieder an. Dabei hörte sie den Kriminalbeamten den Namen ihres Bruders sagen. Erst glaubte sie, sich geirrt zu haben. Aber der Kerl wiederholte ihn ständig. James Barr, James Barr, James Barr. Sie brach in Tränen aus. Erst weinte sie vor Verwirrung, dann vor Entsetzen, schließlich vor Zorn.

Dann zwang sie sich dazu, sich zu beruhigen, und hängte sich ans Telefon.

Sie arbeitete als Sekretärin in einer Anwaltsfirma mit acht Partnern. Wie die meisten solcher Firmen in den mittelgroßen Städten im Herzen Amerikas war ihre auf fast allen Gebieten tätig. Und sie behandelte ihre Angestellten einigermaßen gut. Die Gehälter waren nicht spektakulär, aber als Ausgleich dafür gab es immaterielle Leistungen. Eine war die vollständige soziale Absicherung aller Mitarbeiter. Eine andere, dass man nicht Sekretärin, sondern Anwaltsgehilfin genannt wurde. Und eine dritte war das Versprechen, dass die Firma ihre Angestellten und deren Familien in allen Rechtsangelegenheiten unentgeltlich beraten und vertreten würde. Meist ging es dabei um Testamente, Scheidungen, Unterhaltsfragen oder Scherereien mit Versicherungen nach Verkehrsunfällen. Es ging nicht um die Verteidigung erwachsener Geschwister, die fälschlich beschuldigt wurden, als Heckenschützen ein Blutbad unter harmlosen Mitbürgern angerichtet zu haben. Darüber war sie sich im Klaren. Aber sie fühlte sich verpflichtet, einen Versuch zu wagen; denn sie kannte ihren Bruder und wusste, dass er unmöglich schuldig sein konnte.

Sie rief den Partner, dessen Sekretärin sie war, bei sich zu Hause an. Er war vor allem Steueranwalt, deshalb rief er den Strafverteidiger der Firma an. Dieser rief seinerseits den geschäftsführenden Partner an, der alle Partner zu einer Besprechung einlud, die beim Lunch im Country Club stattfand. Das Gespräch drehte sich von Anfang an darum, wie Rosemary Barrs Ersuchen sich möglichst taktvoll ablehnen ließ. Die Verteidigung eines Mannes, der wegen fünffachen Mordes angeklagt war, gehörte nicht zu den Dingen, die sie sich zutrauten. Oder sich zutrauen wollten. Schließlich waren auch die PR-Auswirkungen zu bedenken. In diesem Punkt herrschte sofort