Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

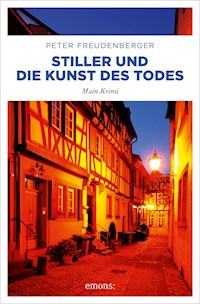

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Main Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Der Journalist Paul Stiller ist verwirrt: Vor 22 Jahren ist seine Jugendliebe Rebecca spurlos verschwunden, nun meldet sie sich überraschend bei ihm. Zur gleichen Zeit ereignet sich ein bizarrer Mord beim Ritterspiel in einem Aschaffenburger Gesellschaftsclub. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen? Bei seinen Recherchen stößt Stiller auf eine Reihe dunkler Machenschaften – und auf ein furchtbares Schicksal. Ein dramatischer Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 361

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Freudenberger, Jahrgang 1960, ist fest in der Main-Spessart-Region verwurzelt. Er arbeitet seit dem Abitur für Zeitungen in Würzburg, Miltenberg und seiner Heimatstadt Aschaffenburg. Sein Credo: Ein Journalist darf die Menschen seines Verbreitungsgebietes durchaus etwas lieben. Der humor- und liebevolle Blick auf die Region spiegelt sich (bei aller Spannung) in den Figuren seiner Kriminalromane. Im Emons Verlag erschien »Stiller und die Tote im Bus«.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.

©2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagzeichnung: Heribert Stragholz eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-686-7 Main Krimi 4 Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

»So starb ich tausendmal. Doch da du kamst,

mocht ich das Glück, dir nah zu sein, nicht stören.

Wie aber solltest du mein Schweigen hören,

da du doch nicht einmal mein Wort vernahmst…«

Finsternis

Lange hatte sie geschrien. Ängstlich. Wütend. Verzweifelt. Das machte für sie keinen Unterschied in der Finsternis, sie dachte nicht darüber nach. Sie hatte geschrien, bis sie heiser wurde, bis ihre Stimme nur noch krächzte und schließlich versagte.

Aber auch danach hörte sie nicht auf, gegen die Tür zu trommeln. Ihre Finger waren geschwollen, ihre Handflächen brannten, ihre Knöchel schmerzten. Sie schlug weiter gegen die Tür aus altem, rostigem Stahl. So alt und rostig schien sie ihr, dass sie anfangs versucht hatte, sie einzutreten. Wieder und wieder hatte sie sich dagegengeworfen, umso heftiger, je mehr der Schmerz in ihren Schultern anschwoll. Es war sinnlos. Die Tür gab nicht nach, bewegte, öffnete sich nicht.

Ihr Schreien, ihr heiseres Rufen, die Schläge– sie hallten in der Finsternis. Ihr Kerker war weit und hoch, der Boden mit Sandsteinplatten ausgelegt, die Wände aus Gesteinsbrocken aufgeschichtet, die Decke gewölbt. Das hatte sie noch sehen können, als er sie hineingestoßen hatte. Einmal nur hatte er seine Lampe über den Boden, die Wände und die Decke leuchten lassen. Der Lichtstrahl blieb in der Ecke neben der Tür an einem gemauerten Sockel hängen, über dem ein Brett lag, in das nebeneinander zwei Löcher gesägt waren. »Die Toilette«, hatte er gesagt. »Kein Wasser.« Dann hatte er die Stahltür zugeworfen, sie verriegelt. Seitdem war sie gefangen in der Finsternis.

Die Finsternis war vollkommen. Schwärzer als alle Nächte, als jede Dunkelheit, die sie vorher gekannt hatte. Tiefer als die Düsternis des Kellerraums in dem Haus, das sie mit ihren Eltern bewohnte. Als Kind hatte sie ihn mit pochendem Herzen betreten, wenn sie von Mutter geschickt worden war. Hatte furchtsam die Kartoffeln in den Korb geworfen und war rasch wieder nach oben gerannt. Doch selbst in den Keller ihrer Kindheit war ein fahles Licht durch ein schmales Fenster unter der Decke gefallen.

Hier gab es keine Lichtspur. Nur Schwärze. Sie war eingesperrt in diesem Gewölbe, doch sie fühlte sich zusätzlich eingeschlossen von der Finsternis, die so undurchdringlich war wie die Tür, so massiv wie die Mauern ringsum, so tief wie ihr Verlies.

In dieser Finsternis war sie nicht nur der Freiheit beraubt, sondern auch der Zeit. Wie lange hatte sie geschrien? Gegen die Tür geschlagen? Sie wusste es nicht. Sie wusste nicht, ob draußen Tag und wieder Nacht geworden war. Ob Stunden vergangen waren oder nur Sekunden, die sich wie Stunden zogen. Hier gab es keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Nichts, woran sie die Dauer von Sekunden, Stunden oder Tagen hätte messen können. Sie hatte beim Weggehen vergessen, ihre Armbanduhr anzulegen. Das machte sie wütend auf sich selbst, auch wenn sie wusste, dass ihr die Uhr in dieser Finsternis nicht geholfen hätte.

Es war feucht und kalt. Sie fror. Sie trug nichts bei sich, um sich gegen die Kälte und die Feuchtigkeit zu schützen. Sie hatte nicht auf den Rat von Mutter gehört, eine Jacke mitzunehmen, als sie abends das Haus verlassen hatte. Es war ein warmer Abend gewesen, und sie wollte nur in die Stadt. Sie hätte auf den Rat hören sollen, auf ihre Mutter, die immer besorgt war.

Als die Schmerzen in ihren Händen unerträglich geworden waren und noch immer niemand auf ihr Schreien und Trommeln antwortete, begann sie, ihr Gefängnis zu untersuchen. Sie forschte nach einem Durchschlupf, den sie vielleicht übersehen hatte, als der Lichtstrahl durch das Verlies geglitten war, einen Moment nur, der zu überraschend gekommen und zu kurz gewesen war, um alles zu erfassen. Sie tastete sich an den Wänden entlang, griff in jede Fuge, rüttelte an jedem Stein.

Als Mädchen hatte sie mal ein Abenteuerbuch gelesen, in dem eine Gruppe von Kindern im Kerker einer Burg gefangen saß. Irgendwann hatten sie einen zugemauerten Gang gefunden, den Mörtel aus den Fugen gekratzt und waren geflohen. Doch hier gab es nur die schroffen, scharfen Kanten der Steine, an denen sie ihre Finger aufriss, ihre Arme aufschrammte, während sie blind suchte. Sie leckte an den Händen, schmeckte das Blut. Und ihre Wut.

Eine Wut, die wilder war als jede Wut, die sie vorher je empfunden hatte. Eine Wut ohne Tränen. Eine Wut, die sich aus Angst, Hass und Verzweiflung speiste.

Sie fürchtete sich vor ihm. Vor dem, was er ihr antun würde, wenn er wiederkäme. Sie fürchtete sich davor, in ihrem Verlies zu verenden. Ein Fraß für die Ratten, sofern sie einen Weg in den Kerker kannten, aus dem sie keinen hinausfand. Er war der Herr über Leben und Tod– wenn er kam und wenn er nicht kam.

Verzweifelt dachte sie an ihre Eltern. Sie mussten gemerkt haben, dass sie nicht da war. Dass sie am Morgen nicht nach Hause gekommen war– wie lange das wohl zurücklag? Sicher machten sie sich Sorgen, suchten nach ihr, durchlitten den Kummer der Ungewissheit. Wie mochte es ihrer Mutter gehen? Sie hatte ein schwaches Herz. Nie würde sie es ihm verzeihen, wenn ihrer Mutter etwas zustieß.

Sie hasste ihn für den Schmerz, den er ihren Eltern zufügte. Sie hasste ihn für das, was er ihr angetan hatte. Sie hasste ihn, weil sie hoffen musste, dass er wiederkam. Wieder tastete sie über die Wände, suchte einen lockeren Stein, eine Waffe, um vorbereitet zu sein auf seine Rückkehr. Einen Stein, schwer genug, um ihn damit zu erschlagen. Der Gedanke, ihn zu erschlagen, schreckte sie nicht. Zu groß waren die Wut und das Wissen, dass es keinen anderen Weg geben würde, sich von ihm und aus diesem Verlies zu befreien.

Sie hätte ihn mit dem Schwert durchbohren sollen, an dem er sie auf dem Weg hierher vorbeigeführt hatte. Es hing an der Wand wie eine Herausforderung, es zu ergreifen und sich zu wehren. Aber sie wusste nicht, ob sie mit einem Schwert umgehen konnte. Ob sie schnell genug sein würde, um ihn zu überrumpeln. Sie hatte Angst davor, dass er ihr zuvorkommen, ihr wehtun oder sie töten würde. Sie hatte ja nicht wissen können, was er vorhatte, wohin er sie führen wollte.

Jetzt bereute sie ihr Zögern. Sie war wütend, weil sie es nicht einmal versucht hatte. Jetzt besaß sie nichts mehr, um sich zu helfen, nicht einmal mehr ihre Stimme. Stärker als zuvor spürte sie ihre Ohnmacht. Sie fühlte sich wehrlos in der Finsternis, winzig in ihrem riesigen Verlies.

1

»Beim Uhu: Wo steckt das Schwert?« Der Princeps zog die Augenbrauen zusammen und warf dem Ritter zu seiner Rechten einen fragenden Blick zu. Der hob, sichtlich nervös, die Schultern. »Das Bundesschwert! Wo steckt es?«, raunte der Princeps erneut, als er sich wieder den singenden Rittern im Saal zuwandte.

Der Rittersaal lag glanzerfüllt vor ihm, in das lodernde Licht der Leuchter getaucht, die zu beiden Seiten des geschnitzten Throns standen. Die Wappenschilde der Ritter schmückten die Wände und warfen das Flackern der Fackeln matt zurück. Vielleicht fünfzig Augenpaare sahen zu ihm auf, im einen oder anderen glaubte er Tränen der Rührung zu erkennen, während aus den rauen Kehlen der Männer feierlicher Gesang erscholl. Sie standen und sangen, die Schwerter gezückt und gegen die Schulter gelehnt, die Spitzen stolz zur Decke des Saals gereckt.

Vor den Stufen des Throns knieten, das Haupt gesenkt, die beiden Knappen, die er zu Rittern schlagen wollte, sobald das Lied verklungen war. Der Knappenmeister zur Linken des Throns hielt bereits die Helme und Rüstungen bereit, die er den beiden Neuen unter dem Jubel der Recken überreichen würde. Zur Rechten wartete der Mundschenk mit dem Kelch voll Wein, um sie zu laben.

Die Jungknappen hatten sich im Hintergrund des Saales vor dem Kamin versammelt. Auch ihnen standen Tränen in den Augen, galt es doch, Abschied zu nehmen von den Freunden, mit denen sie so lange die Tafel geteilt hatten. Mit denen sie oft ausgeritten waren, manche Nacht durchzecht hatten in fremden, fernen Burgen. Trotz der Trauer reckten sie wacker die Hellebarden, getröstet durch die Aussicht, bald selbst zu Rittern geschlagen zu werden.

Mit dem Bundesschwert, beim Uhu! Ohne diese Insignie war kein Ritterschlag denkbar. Längst hätte der Zeugmeister mit der edlen Waffe vor dem Thron erscheinen müssen. Der Princeps hatte ihn wenige Minuten zuvor den Rittersaal verlassen und in die Vorburg eilen sehen, um das Schwert zu holen, das dort in der reich verzierten Scheide an der Wand prangte.

Das Bundesschwert war der Stolz der Ritter, die sich in diesem Saal zur höchsten Zeremonie, zum Ritterschlag, versammelt hatten. Der Anderthalbhänder war geschmiedet aus Solinger Stahl und besser ausbalanciert als jedes andere Schwert der Ritterschaft, denn die Klinge endete nicht mit dem Anker im Knauf. Ein geschmiedeter Uhu, das Wappentier der Gemeinschaft, verlängerte das Heft und bildete ein Gegengewicht zur schweren Klinge. Sie maß stattliche einhundertzehn Zentimeter, und keine Blutrinne erleichterte ihr Gewicht. Stattdessen war sie auf beiden Seiten des Stahls graviert. Auf der einen stand der Wahlspruch der Gemeinschaft: »In Arte Voluptas– In der Kunst liegt das Vergnügen«. Auf der anderen waren die drei Tugenden des Bundes aufgeführt: »Kunst + Freundschaft + Humor«.

Das Bundesschwert diente ausschließlich der Zeremonie. Der Princeps benutzte es, um eine Burg zu weihen. Er hielt es am Ende der abendlichen Treffen über die Häupter der Recken, während sie ihren Schwur erneuerten: »Bis zum letzten Atemzug…« Er senkte es ehrfürchtig vor dem Schrein mit den Namen derer, die ihren letzten, einsamen Ritt angetreten hatten. Oder er schlug damit Knappen zu Rittern, indem er das Schwert sanft auf ihre Schultern legte.

Eine friedliche Waffe– und eine todbringende zugleich. Das Heft war mit einem Geflecht aus Messing umwickelt, das einen festen Griff gewährte. Der stumpfe Winkel der Schwertspitze eignete sich, auch schwere Rüstungen zu durchstoßen. Beide Schneiden der Klinge waren so scharf geschliffen, dass jeder Barbier vor Neid und jeder Feind vor Furcht erblassen musste. Nur dem Zeugmeister und dem Princeps war es gestattet, diese Waffe zu ergreifen oder sich ihrer zu bedienen. So hatte noch nie jemand mit ihr einen verletzenden Hieb oder gar einen tödlichen Stich geführt.

Der Gesang der Recken verhallte, der Nachklang der Pauken, Becken und Fanfaren ließ die Luft noch einige Augenblicke vibrieren. Dann kehrte Stille ein im Saal, durchschnitten nur vom Klirren der Ketten, die sich die Ritter zum Schmuck an ihren Rüstungen und Helmen befestigt hatten– Zeichen vollbrachter Heldentaten. Voller Ungeduld erwarteten sie die Ankunft des Bundesschwerts. Unsicher wirkten die Augen, die zum Thron aufsahen.

Verunsichert war auch er. Sein Blick schweifte suchend über die Köpfe und blieb schließlich am Zeremonienmeister haften. »Ritter Jussacard«, rief er, »wollet mir den Zeugmeister vor die Stufen des Thrones führen!«

Nun war es am Zeremonienmeister, sich suchend umzusehen. Ihm, der ja keinen erhöhten Sitzplatz innehatte, war es entgangen, dass der Zeugmeister den Rittersaal zur Vorburg hin verlassen hatte. Als er nicht fündig wurde, stieß Ritter Jussacard den Zeremonienstab dreimal auf den Boden und rief aufs Geratewohl mit kräftigem Bass in die Menge:

»Ritter Zeugmeister, folget mir vor die Stufen des Thrones!«

In diesem Augenblick schwang das Flügeltor zum Rittersaal auf– aber es wurde nicht würdevoll geöffnet, wie es der Zeremonie entsprach, sondern mit Brachialgewalt aufgestoßen. Als habe er auf den Ruf gewartet, erschien der Zeugmeister im Torbogen. Seine massige Gestalt wirkte seltsam verkrümmt, als er innehielt, einen Arm ausstreckte und sich an der Fassung des Tores abstützte.

Der Princeps achtete nicht auf das Schwanken des Recken. Er war beruhigt und erfreut, über dessen Schulter die Spitze des Bundesschwerts aufragen zu sehen. Doch die Ritter, die dem Tor am nächsten saßen, wichen zurück, ein Raunen ging durch ihre Reihen. Ausrufe erschrockenen Erstaunens stiegen zur Saaldecke auf.

Der Zeugmeister löste sich vom Tor und stolperte ungelenk in den Saal. Er trug keinen Helm, wie der Princeps erst jetzt erkannte, eine unverzeihliche Nachlässigkeit. Das wird er mir später gut erklären müssen!, nahm er sich vor. Mit wachsendem Zorn musterte er die Erscheinung des Ritters, die so gar nicht zur feierlichen Zeremonie passen wollte. Das schüttere, fast weiße Haar des alten Recken stand zerzaust vom Kopf ab, der rote Rittermantel klaffte an der Brust weit auseinander. Als er sich dem Kamin näherte, wichen die Knappen zurück, der jüngste unter ihnen schlug entsetzt die Hände vor den Mund. Der Princeps reckte den Hals, wollte sehen, was solchen Schrecken auszulösen vermochte.

Doch es hätte dieser Anstrengung nicht bedurft, denn nun bog der Zeugmeister in die Gasse zwischen den Rittertafeln ein, die vom Kamin gegenüber zum Thron führte. Seine Hände hielten das Heft des Schwerts umfasst, wie immer, wenn er es – feierlich gegen die Schulter gelehnt– in den Rittersaal trug. Im selben Augenblick erkannte der Princeps, dass etwas an diesem Bild anders war als sonst. Der Winkel stimmte nicht. Das Schwert lehnte keineswegs in der Beuge zwischen Schulter und Hals des Trägers. Es schien sie zu durchbohren.

Wieder schwankte der Zeugmeister, während er sich schweren Schritts dem Thron näherte. Panik flackerte in seinen Augen, die er auf den Princeps gerichtet hatte. Sein Mund formte Worte, doch er brachte nur ein Krächzen hervor. Er löste die Hände vom Heft und streckte sie dem Thron entgegen. Blut troff von seinen Fingern. Das Schwert, das er losgelassen hatte, fiel nicht zu Boden. Für den Princeps und die Umstehenden gab es keinen Zweifel mehr: Es steckte fest in seinem Hals.

Der Zeremonienmeister erwachte aus seiner Erstarrung, sprang einige Schritte nach vorn und versuchte den Strauchelnden zu stützen. Doch es war zu spät. Mit einem dumpfen Schlag stürzte der Zeugmeister zu Boden. Die Ritter stöhnten auf wie aus einem Munde. Der Gestürzte röchelte, seine Hände umfassten wieder das Heft des Schwerts, als wollte er es sich aus dem Leib reißen. Nochmals bäumte er sich auf in einem letzten Krampf, dann erstarrte er.

Der Zeremonienmeister hatte den Stab fallen lassen, kniete nieder, legte einen Finger an den Hals des Freundes. Schließlich sah er auf.

»Wo sind denn die Ärzte, verdammt noch mal?«, dröhnte sein Bass.

Vielleicht war es dieser Fluch, der die Ritter aus dem Spiel riss und in die Wirklichkeit zurückwarf. Ein Arzt, Ritter Spritzfix, kämpfte sich durch die Menge, beugte sich über den Liegenden. Auch der Princeps besann sich seines Berufs.

»Niemand verlässt den Raum, niemand rührt etwas an!«, befahl er mit scharfer Stimme. »Am besten, ihr setzt euch auf eure Plätze. Jussacard, ruf die Polizei.«

Er ließ sich in seinen Sessel fallen, zog den Helm vom Kopf. Aus dem Princeps, dem obersten Ritter im Saal, wurde der Mensch, der er im wirklichen Leben war: der leitende Oberstaatsanwalt Rudolf Possmann.

***

»Hi, Paul. Ich bin's.«

Diese Stimme. Woher kannte er diese Stimme? Paul Stiller war sich sicher, dass er sie oft gehört hatte. Aber das musste lange her sein. Er stand schweigend da, während seine Gedanken in der Vergangenheit zu graben begannen. Wild, wie bloße Hände im Erdreich, wühlten sie sich durch die Schichten seiner Erinnerungen. Irgendwo darunter lag diese Stimme.

»Hallo? Bist du noch dran?«

Sie klang ängstlich, und doch meinte er einen Unterton von Ironie herauszuhören. In diesem Augenblick hatte er sie gefunden. Aber es war nicht möglich. Diese Stimme war vor vielen Jahren verstummt. Längst hatte er sich damit abgefunden, sie nie wieder zu hören. Es war die Stimme einer Totgeglaubten.

»Rebecca?«

Während sein Kopf noch zweifelte, hatte sich sein Bauch schon entschieden. Er verkrampfte leicht. Stiller fühlte, wie seine Knie weich wurden. Trotzdem wanderte er noch ein paar Schritte, verließ das Wohnzimmer, in dem er mit Ruth gesessen und über den vergangenen Tag geplaudert hatte. Er war voller Frust gewesen über die Routinearbeiten in der Redaktion, die jeden Freitag seine Zeit verschlangen, seine Frau voller Eifer über ihre Vorbereitungen für den Ostermarkt in Seligenstadt, auf dem sie ihre neuesten Keramiken ausstellen wollte. Jetzt blickte sie zu ihm herüber, runzelte fragend die Stirn, als sie seine ernste Miene sah. Stiller winkte ab, nahm das Telefon mit in die große Essküche, zog sich einen Stuhl heran und setzte sich an den Tisch.

»Du erinnerst dich. Das ist gut!«

War das wirklich gut? Ja, er hatte sie nie vergessen. Verdrängt vielleicht. Verschüttet. Fortgeschoben an den Rand seiner Erinnerung. Irgendwann hatte er gelernt, ohne diese Sehnsucht nach ihr zu leben. Ohne Herzklopfen an sie zu denken. Und ohne Kränkung. Denn sie war es gewesen, Rebecca, die ihn verlassen hatte von einem Tag auf den anderen. Ohne Abschied– und ohne einen Grund zu nennen.

»Du bist es wirklich, Rebecca? Du lebst!«

»Oh ja, ich lebe. Sonst könnte ich jetzt schlecht mit dir telefonieren.«

Da war sie, die Ironie, eine der Eigenschaften, die er an ihr geliebt hatte. Wie das Lächeln, das ihre Lippen und ihre blauen Augen umspielte. Ihren sprühenden Geist und ihre Lebendigkeit. Ein Bild aus frühen Tagen, das sich ihm fest ins Gedächtnis gebrannt hatte, fasste all das zusammen: ein Spaziergang im Sturm. Sie tanzte an seiner Hand, lachte strahlend in den Wind, der ihre dunkelblonden Haare zauste und ihr leichtes, selbst genähtes Kleid um sie flattern ließ. Dabei rezitierte sie ein Gedicht von Mascha Kaléko. Er kannte und hörte noch jedes der Worte, deren Ernst in seltsamem Gegensatz zur Leichtigkeit der Szene stand:

Du drangst wie Sturmwind in mein junges Leben,

und alle Mauern sanken wie Kulissen.

Du hast das Dach von meinem Haus gerissen.

Doch neuen Schutz hast du mir nicht gegeben.

So starb ich tausendmal…

»Wie lange ist das jetzt her?«, fragte er.

Sie antwortete prompt. »Einundzwanzig Jahre– in zwei Monaten und drei Tagen.«

Zwanzig Jahre und zehn Monate, seit er ihre Stimme zum letzten Mal gehört hatte. Zwei Jahrzehnte, die an ihm nicht spurlos vorübergegangen waren. Hinter dem Küchenfenster stand die Nacht, die Scheibe warf sein Bild unscharf und düster zurück, verpasste ihm hohle Wangen, tiefe Ringe unter den Augen und eine schroffe Furche, die sich von der Nasenwurzel aus in die Stirn schob, von der sich das angegraute Haar bereits weit zurückgezogen hatte. In diesem Spiegelbild war der Vierundzwanzigjährige von damals allenfalls zu ahnen. Sie dagegen sah er noch immer als Achtzehnjährige vor sich.

»Ich will dich sehen, Rebecca!«

Mit einem Mal waren alle Gefühle wieder da. Nicht die Gefühle, die er in ihrer gemeinsamen Zeit für sie gehegt hatte. Sondern diejenigen, die er nach ihrem plötzlichen Verschwinden empfand. Sehnsucht und Sorge, Trauer und Trotz.

»Paul«, sagte sie ruhig, »ich will ehrlich zu dir sein. Ich weiß erst seit ein paar Tagen, dass es dich noch gibt, dass du Familie hast und in Aschaffenburg lebst. Und ich weiß heute noch nicht, ob ich je wieder einen Fuß in diese Stadt setzen will. Es ist alles sehr verwirrend. Ich bin nicht ganz freiwillig in der Gegend.«

»Was ist passiert, Rebecca?« Endlich konnte er die Frage stellen, die ihm seit fast einundzwanzig Jahren unausgesprochen auf dem Herzen lag, die er lange Zeit Nacht für Nacht in Gedanken gewälzt und wieder gewälzt hatte: »Warum bist du verschwunden?«

Sie seufzte. »Ach Paul, ich hab ja versucht, dir alles zu erklären. Bei unserem letzten Treffen. Es ging nicht. Und hinterher war es zu spät.«

Das letzte Treffen. Immer wieder war er es in Gedanken durchgegangen. Jedes Bild, jedes Wort hatte er noch einmal heraufbeschworen. Sie hatte sich in den Wochen zuvor schon verändert, war ernster, unnahbarer geworden, senkte rasch den Kopf, wenn er sie küssen wollte. Und doch hatte er den Schlüssel zu allem immer in diesem letzten Treffen gesucht.

»Wieso zu spät? Sag es mir jetzt, Rebecca! Ich will es wissen. Ich habe ein Recht darauf.«

Sie schwieg. Dann endlich kam eine Antwort. »Ja, vielleicht hast du ein Recht darauf. Ich hab das Gefühl dafür verloren, was damals Recht oder Unrecht war, richtig oder falsch. Bitte glaube mir eines: Ich wollte, dass du all das bekommst, worauf du ein Recht hattest. Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Aber vielleicht war es besser so. Du hättest mich nur gesucht, Paul.«

Er fühlte, wie sich bei diesen Worten etwas in ihm veränderte. Wie der Schmerz sich wandelte in Schuldgefühl. Auch das war nach ihrem Verschwinden immer da gewesen. Tatsächlich hatte er sich vorgenommen, sie zu suchen. Er hatte sogar eine Vermisstenanzeige erstattet, als er allein nicht weiterkam. Aber der Vorsatz hatte nicht lange gehalten. Er hatte sich in den neuen Beruf gestürzt– er war jung, ehrgeizig, voller Hoffnungen und Pläne gewesen. Vor allem aber: Er traf Ruth.

»Wo hätte ich dich denn suchen sollen?«, fragte er trotzig. Er schluckte, bleckte seinem dunklen Spiegelbild verächtlich die Zähne entgegen.

Sie schwieg erneut.

»Rebecca«, fuhr er fort, »du wirst doch nicht nach so vielen Jahren hier auftauchen, kurz ›Hi‹ sagen und wieder verschwinden. Wir müssen uns treffen. Lass mich wenigstens wissen, warum du verschwunden bist. Wo du all die Jahre warst. Und wie es dir geht.«

»Wenn ich dich nicht sehen wollte, hätte ich nicht angerufen. Aber ich komme nicht nach Aschaffenburg. Ich kann das nicht. Noch nicht. Ich wohne in einer Pension in Alzenau. Wir können uns hier treffen oder irgendwo dazwischen.«

Hektisch sah sich Stiller nach Papier um. Einen Stift hatte er wie immer in der Hemdtasche klemmen. »Wie heißt die Pension?« Er zog sich die Küchenrolle heran, riss ein Blatt ab, um den Namen zu notieren.

Sie schwieg.

»Hast du ein Handy?«, fragte er.

»Nur wenn du niemandem die Nummer gibst. Versprich das! Überhaupt, sag bitte niemandem, dass ich hier bin.«

»Meiner Frau…«

»Das ist etwas anderes. Kenn ich sie überhaupt?«

»Ich glaube nicht.« Er notierte die Handynummer. »Und wann?«, fragte er. »Morgen?«

»Ich weiß nicht. Ich brauche vielleicht noch Zeit.«

»Ich ruf dich morgen an, Rebecca. Wir machen dann etwas aus. Gut?«

»Gut.«

Diesmal schwiegen sie beide. Schließlich räusperte sie sich.

»Ich muss Schluss machen, Paul, ich bin müde. Ich hab mich gefreut, dass du dich noch an mich erinnerst. Bis morgen!«

»Bis morgen«, antwortete er, aber sie hatte schon aufgelegt.

Er ließ das Telefon sinken. Er erinnerte sich nicht mehr an jedes Wort ihres letzten Treffens. Aber eines wusste er mit Sicherheit: Sie hatte damals nicht »Bis morgen« gesagt. Auch nicht »Ciao« oder eine der anderen Floskeln, die damals unter Jugendlichen üblich waren. Sie hatte: »Leb wohl« gesagt. Und er hatte sich nicht einmal gewundert.

Das Klingeln des Telefons riss ihn in die Gegenwart zurück. Auf dem Display erkannte er die Handynummer seines Freundes Peter Kleinschnitz. Es verhieß nichts Gutes, wenn ihn der Zeitungsfotograf jetzt noch anrief. Die Zeiger der Küchenuhr rückten auf Mitternacht zu.

»Wird auch Zeit, dass deine Leitung mal frei ist!«, motzte Kleinschnitz grußlos.

»War wichtig«, brummte Stiller unkonzentriert.

»Egal, was es war, das hier ist wichtiger«, gab Kleinschnitz zurück. »Ich stehe im Löhergraben vor dem Haus, in dem sich jeden Freitag diese komische Loge trifft.«

»Das ist die Ascaphia.«

»Lieber Paul, ich hab keine Lust, mit dir wertvolle Zeit am Telefon zu verplaudern. Spring in deine Klamotten, falls du dich schon bettschön gemacht hast, und komm her. Schleunigst. Hier ist die Hölle los, alles voller Krankenwagen und Polizei. Was ich so höre, haben sie da drinnen einen abgemurkst.«

»Ritualmord?« Stiller erhob sich schwer vom Stuhl. Ihm war noch immer flau, aber seine Knie hatten sich schon wieder erholt.

»Bin ich Moses? Du weißt, wie die Aufgaben verteilt sind: Ich knipse, du rätselst.«

***

Bizarr!

Ein breiter Wortschatz und der treffsichere Umgang mit Fremdwörtern gehörten nicht zu seinen Stärken, Kriminalhauptkommissar Johannes Strobel wusste das. Ob das Wort »bizarr« dem gerecht wurde, was er sah, war ihm daher nicht ganz klar. Dieses Wort lag ihm jedoch auf der Zunge, als er durch das Tor des Hauses im Löhergraben schritt. Hier also traf sich einmal wöchentlich die Ascaphia. Strobel war lange genug in Aschaffenburg, um von dieser Gesellschaft gehört zu haben. Doch wie die meisten Bürger der Stadt hatte er keine rechte Vorstellung vom Treiben der Ascaphen. Zum ersten Mal warf er nun einen Blick in ihr Vereinsheim. Bizarr– das Wort ließ ihn nicht mehr los, je länger er sich umsah.

»Sie nennen das eine Burg«, flüsterte Mike Staab, ein Uniformierter, mit dem Strobel gerne zusammenarbeitete. Er hatte sich schon oft als Fachmann bei der Tatortarbeit erwiesen. Seit ihn der Dienststellenleiter vor einigen Monaten Strobels Team zugewiesen hatte, waren die beiden so häufig gemeinsam unterwegs, dass sie schon einen Spitznamen weghatten: Pat und Patachon. Der rundliche Staab, der noch mehr aus dem Leim ging, seit er sich das Rauchen abgewöhnt und den Zigarettenkonsum durch Schokoriegel ersetzt hatte. Daneben der sportliche Kommissar, eins dreiundneunzig groß, breitschultrig, schmalhüftig.

Strobel konnte in diesem Nachkriegsgemäuer nichts Burgähnliches erkennen. Abgesehen vielleicht vom muffigen Geruch. Der Löhergraben lag an dieser Stelle nur wenig höher als das Mainufer und zog sich am Fuß des Güterbergs entlang. Strobel wollte gar nicht wissen, was alles im Grundwasser mitschwamm, das da gegen die hangseitigen Mauern der Häuser drückte. Denn oben auf dem als Berg bezeichneten Hügel erstreckte sich der Aschaffenburger Altstadtfriedhof.

Vorsichtig, um keine Spuren zu zerstören, schritt er durch den Vorraum, dessen Boden voller Blut war, und betrachtete durch eine Flügeltür das Bild, das sich ihm im anschließenden Raum darbot.

»Der Rittersaal«, raunte ihm Staab zu.

Ein Rittersaal. Wohin war er hier geraten? In einen verspäteten Maskenball? Es war Anfang April, Fasching lag über einen Monat zurück. Die Szene erschien ihm… »Äußerst bizarr«, ließ er hören. Staab nickte.

Strobel blickte in einen düsteren Raum. Zwar hingen zahlreiche Lampen von der ockerfarbenen Brandschutzdecke herab, doch deren kupferne Schirme ließen nur spärliches Licht durch kreisrunde Löcher rieseln.

Unter diesem fahlen Schein hatte sich eine farbenfrohe Gesellschaft versammelt. Gut fünfzig Männer verteilten sich an vier langen Tafeln, allesamt in rote Mäntel gehüllt. Auf dem Kopf trugen sie grün-weiß-rote Mützen. Die Mäntel, vor allem aber die Mützen waren mit Schellen, mit vielgliedrigen Ketten aus kleinen Plaketten und mit Blechbuttons behängt. Jede Bewegung löste ein Klimpern und Klirren aus, das sich hell in das dumpfe Gemurmel der Männer mischte.

Besonders bizarr erschien es Strobel, dass die Männer Holzschwerter vor sich auf den Tischen liegen hatten. »Das sind ja Spielzeugschwerter!«, sagte er leise zu Staab. »Damit bringt man doch keinen um!«

»Der tödliche Stich wurde mit einer anderen Waffe ausgeführt«, gab Staab zurück.

Strobel hob den Blick von den Männern und sah sich im Saal um. An der Wand, die dem Eingang gegenüber lag, hingen Holzschilde, die der Form nach Wappen darstellen sollten. Sie waren mit kindlichen Bildern bemalt und mit seltsamen Namen versehen. Allen gemeinsam war das Abbild einer Eule. Er schüttelte den Kopf. Dabei fiel sein Blick nach links. Er schrak zusammen. Direkt neben dem Eingang hockte auf einem Holzsockel eine überlebensgroße geschnitzte Eule, die ihn grimmig beäugte.

»Ich glaube, das ist ihr Wappentier«, flüsterte Staab. »Der Uhu.«

»Der Uhu!«, sagte Strobel laut, worauf einige der Männer »Lulu« riefen. Er mochte kaum glauben, dass es in diesem Raum ein Mordopfer gab– und Blut vergossen worden war.

Er ließ den Blick über die Wand zu seiner Linken schweifen: ein großer, offener Kamin, in dem jedoch kein Feuer flackerte, sondern ein Heizkörper aus den sechziger Jahren Wärme spendete. Beiderseits des Kamins zwei große Wandgemälde, die ihm Ehrfurcht einflößten. Strobel war kein großer Kunstkenner. Aber diese Bilder stammten unverkennbar vom bekanntesten Maler und Kulturpreisträger der Stadt. Aus der Tiefe seines Gedächtnisses schwappte eine Erinnerung an die Oberfläche: Künstler stellten einen Großteil der Ascaphia-Mitglieder.

Der Kommissar wandte sich nach rechts, der Seite des Saales zu, die zum Löhergraben lag. Entlang der gesamten Wand erstreckte sich ein Podium, zu dem drei Stufen hinaufführten. In der Mitte des Podiums stand ein riesiger geschnitzter Tisch, an dem drei Verkleidete saßen und abwartend zu ihm herüberblickten. Der Mittlere hatte seine Mütze abgezogen. Strobel musste nicht lange überlegen, wen er da vor sich hatte. Er war bereits informiert, dass Possmann, der Chef der Staatsanwaltschaft, in dieser Gesellschaft eine Art Vorsitzender war.

»Das stellt den Thron dar.« Staab wies auf den Tisch.

»Ach was!«

Bleiverglaste Fenster und weitere Gemälde, vorwiegend Porträtzeichnungen, zierten die Wand. Links des Throns stand ein Konzertflügel inmitten einiger Notenständer, rechts ein Rednerpult. Strobel ließ den Torbogen hinter sich und schritt in den quadratischen Raum.

Genau in der Mitte des Saals, in einer breiten Gasse zwischen den Tafeln, auf halbem Wege zwischen dem falschen Kamin und dem merkwürdigen Thron, sah er den Toten, umgeben von einer dunklen Blutlache und den Beamten der Spurensicherung. Der Körper war gekrümmt, der Mann hatte im Todeskampf die Beine angezogen wie ein schlafendes Kind, aber den Kopf wie im Krampf weit zurückgeworfen. Er lag auf der Seite. Ein Schwert durchbohrte ihn. Der Stich war von vorn geführt worden, die Klinge hinten am Hals, knapp über dem Schulterblatt, wieder ausgetreten. Das war in der Tat etwas anderes als die Spielzeugschwerter der Männer an den Tischen. Das war eine gewaltige Waffe, alles in allem über anderthalb Meter lang.

»Bizarr«, wiederholte Strobel, legte die Finger aneinander und ließ sie knacken. Er löste sich von Staab und trat näher an den Toten heran.

»Vorsicht«, rief ein Mann im weißen Ganzkörperkondom und wies auf die Blutlache. Es war Fritz Bühler, der Chef der Spurensicherung.

Strobel hielt Abstand, umrundete die Gruppe, beugte sich hinab und warf einen Blick auf das Gesicht des Toten. Die Augen waren weit aufgerissen, die Lippen formten einen stummen Schrei, geronnenes Blut klebte in den Mundwinkeln. Trotz der verzerrten Züge meinte Strobel, den Mann zu kennen.

»Wir können noch nicht anfangen«, sagte Bühler, »wir müssen erst warten, bis der Saal geräumt ist.«

Strobel nickte. Er richtete sich auf und wandte sich dem Thron zu.

Hinter dem geschnitzten Tisch erhob sich Possmann. »Ich bin sehr erleichtert, dass Sie sich selbst dieser Sache annehmen, Herr Strobel.« Die Männer ringsum nickten zustimmend, ließen die Schellen und Blechketten an den Mützen klimpern. »Noch nie in unserer hundertfünfundzwanzigjährigen Vereinsgeschichte hat sich ein solcher Unfall zugetragen. Uns ist daher an einer raschen Klärung gelegen, wie Sie sich vorstellen können.«

»Sie halten das für einen Unfall?« Strobel kniff die Augen zusammen und blickte den leitenden Oberstaatsanwalt ernst an.

»Nun ja…« Possmann wand sich verlegen. »Die Ascaphia ist eine friedliche Gemeinschaft. Aller Streit liegt uns fern. Die Freundschaft ist einer unserer drei wesentlichen Grundsätze. Es kann sich nur um einen Unfall handeln. Was denken Sie?«

»Ich denke nichts«, erwiderte Strobel. »Ich sammle Fakten. Wer ist denn der Tote?«

»Das ist… das war Richard Emge. Er trug bei uns den Ritternamen Resai-Kling. Gehört seit einem Vierteljahrhundert zu unserem Verein. Ein untadeliger und verdienstvoller Ascaphe!« Possmann schüttelte den Kopf. »Das alles ist mir unbegreiflich.«

Richard Emge– kein Wunder, dass ihm der Tote bekannt vorgekommen war. Strobel hatte sein Bild häufig in der Zeitung gesehen. Inhaber eines Entsorgungsunternehmens am Hafen. Alles selbst aufgebaut aus einem kleinen Müllabfuhrbetrieb. Kunstmäzen. Wohltäter. Angesehener Bürger. Und doch: Ein Unfall kam hier kaum in Frage. Mit größter Wahrscheinlichkeit hatte jemand diesem guten Menschen ein Schwert durch den Hals gestoßen. Was auch immer das Motiv gewesen sein mochte– Zuneigung schied aus.

»Was genau haben Sie gesehen?«, fragte Strobel.

Diesmal kniff Possmann die Augen zusammen, blickte bestürzt nach links und rechts. »Wollen Sie wirklich coram publico, vor allen Leuten…? Sollte das nicht eher Gegenstand von Einzelbefragungen sein?«

Strobel hasste es, wenn ihm jemand sagte, wie er zu arbeiten habe. Vielleicht lag es daran, dass er mit gerade mal achtunddreißig Jahren zum Ersten Kriminalhauptkommissar und Leiter des Kommissariats1 befördert worden war– eine Position, die andere als eine Art Alterserscheinung ereilte. Jedenfalls stieß er immer wieder auf Mitarbeiter und Vorgesetzte, die ihn zu belehren versuchten. Er ließ die Finger knacken.

»Würden Sie mir freundlicherweise schildern, was hier passiert ist? Was hat es zum Beispiel mit dem Schwert auf sich?«

Possmann seufzte. »Das ist unser Bundesschwert. Ein Geschenk zur Gründung der Ascaphia vor hundertfünfundzwanzig Jahren…«

»Bitte nicht ganz so ausschweifend«, unterbrach Strobel. »Ein grober Überblick über das Wesentliche genügt.«

»Wir wollten heute Abend zwei neue Mitglieder in unseren Bund aufnehmen. Durch den sogenannten Ritterschlag, den der Princeps, also ich, mit dem Schwert vollzieht. Die Aufgabe des Zeugmeisters«, Possmann wies auf den Toten, »war es, mir das Schwert zu überreichen. Es wird in der Vorburg aufbewahrt. Ich habe gesehen, wie Resai-Kling, Emge, den Saal verlassen hat, um es zu holen. Er blieb länger aus als üblich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.« Possmann errötete. »Als er in den Saal zurückkehrte, da… also, da steckte das Schwert in seinem Hals. Er kam noch bis zu der Stelle, an der er jetzt liegt.«

»Die Vorburg, ist das der Vorraum dieses Saales?«

Possmann nickte.

»Kann man den Vorraum von der Straße aus unbemerkt betreten?«

Possmann schüttelte den Kopf. »Das ist ziemlich ausgeschlossen. Wenn wir mit unserer Zeremonie beginnen, wird der Eingang geschlossen. Wer zu spät kommt, muss läuten, dann öffnet ihm der Burgvogt. Es gibt höchstens ein Dutzend Vereinsmitglieder mit eigenem Schlüssel.«

»Könnte Emge, – wie sagen Sie?– Ritter Resai-Kling, jemandem die Tür geöffnet haben, als er sich im Vorraum aufhielt?«

»Das wäre natürlich denkbar.« Possmann atmete auf. »Sie sind ein Ass, Strobel. Wenn es Mord war, kam der Täter von draußen. Ein Fremder also, keiner von uns. Ist es das, was Sie denken?«

»Ich denke nichts«, wiederholte Strobel. »Jedenfalls haben alle hier gewusst, dass sich das Schwert im Vorraum befand. Und dass Ritter Resai-Kling zu gegebener Zeit hinausgehen würde, um es zu holen. Hat sonst noch jemand den Saal verlassen?«

»Nicht dass ich wüsste. Ich habe natürlich nicht die ganze Zeit darauf geachtet. Die Burg war voll besetzt und nur vom Licht der Fackeln beleuchtet…«

»Gibt es noch einen zweiten Zugang zur Burg?«

»Ja, selbstverständlich.« Possmann wies auf die Wappenwand, die der Saaltür gegenüberlag. Dort stand eine kleine Pforte offen und gab den Blick auf eine Art Theke frei. »Dahinter liegt unsere Schänke, ein Raum für zwanglose Treffen außerhalb der offiziellen Zusammenkünfte. Es gibt da einen Seiteneingang für das Küchenpersonal.«

Strobel fuhr sich mit der Hand durch sein dichtes schwarzes Haar. Unwahrscheinlich, dass von dort aus jemand ungesehen in den Vorraum gelangen konnte. Er hätte den gesamten Saal durchqueren müssen. Allerdings wäre es möglich gewesen, die Burg durch den Seiteneingang zu verlassen und durch den Haupteingang unbemerkt wieder zu betreten– mit dem nötigen Schlüssel. Er musste dringend die Sitzordnung rekonstruieren.

»Sprechen wir über den Augenblick, in dem Richard Emge im Saal auftauchte und zusammenbrach. Gab es einen Tumult?«

»Nicht sonderlich«, erwiderte Possmann. »Wir waren wie gelähmt. Es ging alles sehr schnell. Unser Zeremonienmeister und Ritter Spritzfix, das ist Dr.Kessler, sind die Einzigen, die den Toten berührt haben.«

»Sie haben veranlasst, dass alle am Platz bleiben?«

Possmann nickte erneut.

Strobel fand es an der Zeit, dem leitenden Oberstaatsanwalt ein Kompliment zu machen. »Damit haben Sie uns die Ermittlungsarbeit enorm erleichtert!« Er stieg die Stufen hinauf, stellte sich vor den geschnitzten Tisch und wandte sich den Männern an den Tafeln zu. »Ich muss Ihnen leider noch etwas Geduld abverlangen, meine Herren. Es kommen gleich weitere Beamte, um Ihre Personalien aufzunehmen. Ich werde auch Fotos schießen lassen, um die Sitzordnung festzuhalten. Denken Sie bitte nach, ob Sie und Ihre Tischnachbarn exakt an den Plätzen sitzen, die Sie zum Todeszeitpunkt Ihres Freundes innehatten. Versuchen Sie auch, sich zu erinnern, ob vorher jemand den Raum verlassen hat– sei es zur Vorburg oder zum Schankraum hin. Sie müssen sich jetzt nicht dazu äußern. Meine Kollegen und ich werden Sie auf der Dienststelle einzeln und ohne Öffentlichkeit dazu befragen.«

Ringsum hob wieder das Schellen und Klimpern an. Strobel wertete es als Zustimmung. »Ich muss außerdem wissen, wer einen Schlüssel zur – ähm– Burg besitzt«, fuhr er fort. »Betrachten Sie sich jedoch als Zeugen, nicht als Verdächtige.« Aus den Augenwinkeln sah er, wie einer der Männer seitlich des Throns aufstand und die Hand hob.

»Ja bitte?«

»Mein Name ist Haug«, stellte sich der Ascaphe vor. »Ritter Mega-A. Ich bin der Protokollant und kann Ihnen vielleicht etwas Arbeit abnehmen.«

»Bitte. Lassen Sie hören.«

»In der Wartezeit habe ich einen Sitzplan angefertigt«, Haug hob einen Papierbogen in die Höhe, »und die Namen der Ritter eingetragen. Die jeweiligen Postanschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen finden Sie in unserem Mitgliederverzeichnis.« Er ließ ein Heftchen sehen. »Außerdem führe ich die Anwesenheitsliste.« Haug präsentierte einen weiteren Papierbogen, trat vor und drückte Strobel alles in die Hand. »Sie werden sehen, dass heute Abend um die zwanzig Ritter gefehlt haben, viele aus Altersgründen. Es sind aber auch Jüngere darunter und einige, die einen Schlüssel zur Burg besitzen. Sie hätten die Vorburg auch unbemerkt betreten können.«

»Alle Achtung!« Strobel zeigte sich beeindruckt.

»Und jetzt«, rief hinter ihm der Oberstaatsanwalt, »wollen wir ein Trauer-Lulu ausbringen auf unseren viellieben Ritter Resai-Kling, der so überraschend und allzu früh den letzten einsamen Ritt angetreten hat!«

Wie auf Kommando standen die rot bemäntelten Ritter auf, erhoben die Bierkrüge, murmelten ein dumpfes »Lulu«, schickten ein meckerndes »Ehé« hinterher und tranken. In der Mitte des Saals lag die Leiche, daneben warteten die Männer der Spurensicherung geduldig darauf, mit ihrer Arbeit beginnen zu können.

»Bizarr«, sagte Strobel leise.

***

Stiller entschied sich, das Fahrrad zu nehmen. Es lag kaum mehr als ein Kilometer Wegstrecke zwischen seinem Haus am Legatplatz in der Obernauer Kolonie und dem Löhergraben am Main. Außerdem war es die erste frühlingshafte Nacht des Jahres. Der März war kühl und verregnet gewesen, erst der April hatte Wärme gebracht.

Die Knospen der acht Akazien, die auf dem Legatplatz in zwei Reihen Spalier standen, waren aufgebrochen; zartgrün schimmerten die frischen Blätter im Licht der Laternen. Zwischen grauen Wolkenfetzen hing ein Stück Mond am Himmel.

Stiller nahm das alles gewohnheitsmäßig wahr, ohne es recht zu sehen. Er radelte wie in Trance. Das Telefonat mit Rebecca hatte ihn getroffen. Er war verwirrt, konnte sich kaum konzentrieren.

Er durchquerte die kleine Grünanlage hinter dem Clemensheim. Dahinter lag der Südring, und er musste an der Ampel warten. Er nutzte den kurzen Moment und versuchte, sich ins Gedächtnis zu rufen, was er über die Ascaphia wusste.

Es war einer der ältesten Vereine der Stadt, zum hundertfünfundzwanzigjährigen Bestehen hatte er einen Bericht darüber verfasst. Sehr honorige Mitglieder, ausschließlich Männer. Zum Teil Künstler, zum Teil Kunstförderer. Begabte oder betuchte Bürger der Region, die ihre musischen Hobbys ausleben wollten, sich im Winter jeden Freitagabend trafen und sich gegenseitig mit Musik, Gesang und Vorträgen unterhielten. Das alles eingebettet in ein romantisierendes Ritterspiel.

Als die Ampel auf Grün sprang, radelte er über den Südring in die Fischerhohle hinein. Der alte Hohlweg war eine der vergessenen Straßen der Stadt, mit einem Flickenteppich aus Pflaster und Asphalt belegt, eingeschnitten in steile Hänge. Geradeaus fiel der Blick auf zwei Türme des Schlosses, die sich im Licht der Stadt als graue Silhouette vor dem Nachthimmel abhoben. Eine defekte Straßenlampe morste Lichtzeichen.

Dann radelte er durch die Fischergasse und tauchte ein in eine andere Welt.

»Ritualmord, du bist vielleicht lustig! Das sind doch keine Satanisten.« Peter Kleinschnitz fing Stiller am Hotel »Wilder Mann« ab, das die Ecke Fischergasse und Löhergraben markierte. »Ich hab mich gerade ein wenig umgehört. Das ist eine richtig feine Gesellschaft, weißt du?«

»Ich weiß das«, erklärte Stiller, während er sein Fahrrad an einem Regenrohr ankettete. »Du warst derjenige, der vorhin keine Ahnung hatte.«

»Du könntest mir schon ein wenig dankbar sein, dass ich hier deine Arbeit mitmache, während du Dauertelefonate führst«, schmollte Kleinschnitz und zog die Kamera aus der Fototasche. »Los jetzt! Sonst ist die Leiche zersetzt, bevor du deinen Stenoblock ausgepackt hast.«

Sie stiefelten ein Stück den Löhergraben hinauf. Oberhalb einer kleinen Kapelle, fast in den Hang des Güterbergs gebaut, stand auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei das Haus der Ascaphia.

Je näher sie kamen, desto schwieriger war es, durchzukommen. Die Polizei hatte die Hälfte der Straße am Vereinsheim abgesperrt, um Platz zu schaffen für mehrere Dienstwagen und ein Notarztfahrzeug. Dem Verkehr im Löhergraben, einer Hauptverbindung in die Innenstadt, blieb für beide Richtungen nur eine Spur. Verzweifelt bemühten sich einige Uniformierte, die Schaulustigen auf Distanz zu halten, die vom Gehsteig gegenüber immer weiter auf die Straße drängelten. Freitagabend war Ausgehzeit in Aschaffenburg, vor allem für die Jugend und erst recht in dieser warmen Nacht. Trotz der mitternächtlichen Stunde wimmelte es von Menschen. Sie unterhielten sich angeregt, manche lachten. Blaues und gelbes Licht zuckte über die Fassaden, spiegelte sich im Lack der Autos und beleuchtete blitzartig die Szenerie. Es herrschte eine Atmosphäre wie auf einem Volksfest, und es fehlte nur noch die dröhnende Musik der Fahrgeschäfte. Prompt erklang das Wummern eines Basses: Vom Main her schob sich ein Golf durch die Schaulustigen.

Stiller war beeindruckt. »Also, was hast du schon gehört?«

»Schön, dass du dich auch mal dafür interessierst.« Kleinschnitz zog ein Bündel Zettel aus einer Tasche seiner gesteppten Daunenweste. Flüchtig blätterte er sie durch, stopfte die meisten wieder zurück. Einen hielt er Stiller vor die Nase. »Hier, kannst du das lesen? Du schuldest mir noch zwanzig Euro!« Er blätterte weiter, bis er den richtigen Zettel gefunden hatte. »Hab alles notiert, mit Uhrzeit und so weiter. Du musst also nicht mitschreiben.«

»Und?« Stiller schob sich ungeduldig durch die Menge. Widerwillig rückten die Schaulustigen auseinander, um ihn durchzulassen, einige murrten ärgerlich. Vor allem die in den vorderen Reihen hatten Angst, er wolle ihnen den Logenplatz streitig machen. Im Grunde genommen hatte er genau das vor.

»Ein klitzekleines Dankeschön wäre meiner Meinung nach schon drin.«

Stiller drehte sich zu Kleinschnitz um. »Bitte, Peter! Ich bin todmüde. Ich hatte gerade einen merkwürdigen Anruf, und Ruth ist sauer, weil ich hier mitten in der Nacht auf der Straße herumspringe und sie sich den Abend anders vorgestellt hat. Sag mir einfach, was du weißt, ja?«

Kleinschnitz seufzte. »Meine Güte, deine Probleme möcht ich haben. Also gut: Um zehn vor elf hat mich ein Bekannter angerufen, Thommy, wohnt gleich um die Ecke in der Fischergasse. War völlig aus dem Häuschen, hat mir von dem Polizeiauftrieb und dem Notarzt erzählt. Und dass sie da drin einen umgebracht hätten.«

Er deutete auf das Vereinsheim der Ascaphia. Inzwischen hatten sie sich durch die vorderste Reihe gezwängt, hoben das rot-weiße Plastikband an, schlüpften darunter durch und bauten sich vor den Schaulustigen auf. Hinter ihnen schimpfte jemand, Kleinschnitz hob erklärend die Kamera: »Presse.«

»Um elf war ich hier, gleichzeitig mit der Kripo. Hauptkommissar Strobel höchstpersönlich ist da reinspaziert. Hatte deinen Freund dabei, diesen Mike. Sie sind noch drin.«

»Hast du probiert, hineinzukommen?« Stiller blinzelte. Das zuckende Blaulicht irritierte ihn.

Kleinschnitz starrte ihn an. »Du willst mich beleidigen, stimmt's? Du suchst Streit! Lass bloß deinen Frust über die verpatzte Nacht mit Ruth nicht an mir aus.«

»Also gut, du hast es probiert. Und?«

»Ging nicht. Strobel hat ein paar scharfe Wächter am Eingang aufgestellt. Angeblich ist der Mord genau dahinter passiert. Da darf niemand durch.«

»Wie kommst du überhaupt auf Mord?«

Kleinschnitz sah ihn triumphierend an. »Hab ich erwartet, dass du das fragst. Totschlag oder Mord, etwas in dieser Art. Erstens: Siehst du hier einen Krankenwagen? Ich nicht. Also: Niemand will hier einen Verletzten abtransportieren. Zweitens: Wie würdest du das nennen, wenn jemand mit einem Schwert durchbohrt wird?«