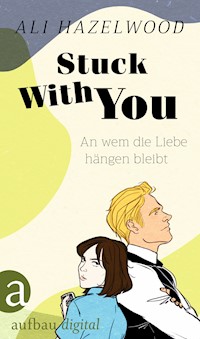

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Steminist Novellas

- Sprache: Deutsch

Eine unwiderstehlich heiße, lustige, feministische Story über eine junge Wissenschaftlerin und ihren Kampf um die Karriere – und die Liebe … Mara, Sadie und Hannah sind beste Freundinnen – und als Naturwissenschaftlerinnen leidvoll darin erprobt, sich in männlich besetzten Domänen zu behaupten. Eines wissen sie genau: In Fragen der Wissenschaft – ebenso wie der Liebe – sind es stets die Gegensätze, die die heftigsten Reaktionen hervorrufen. Und genau deshalb meidet Sadie ihren Ex, einen wikingerhaften Alptraum namens Erik, um jeden Preis. Er hat sie auf niederträchtigste Weise hintergangen, und obwohl ihr klar ist, dass Ingenieurinnen wie sie eigentlich dazu da sind, Neues zu schaffen, will sie in dieser Beziehung am liebsten alles bis auf die Fundamente niederbrennen. Bis sie ausgerechnet mit Erik in einem winzigen Aufzug steckenbleibt – und als gute Naturwissenschaftlerin weiß sie natürlich, dass veränderte Variablen in einer Gleichung auch ein neues Ergebnis zur Folge haben. Schon bald muss sie sich fragen, ob es nicht doch an der Zeit ist, Brücken zu bauen … Die Geschichten von Mara und Hannah sind in den Storys »Under One Roof – Liebe unter einem Dach« und »Below Zero – Die unerwarteten Abgründe der Liebe« zu finden. Mit einer Leseprobe von Ali Hazelwoods neuem Roman »Das irrationale Vorkommnis der Liebe« – Die deutsche Ausgabe von »Love on the Brain«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Ali Hazelwood

Stuck With You – An wem die Liebe hängen bleibt

Aus dem Amerikanischen von Anna Julia Strüh

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Kapitel 1 — Gegenwart

Kapitel 2 — Drei Wochen zuvor

Kapitel 3 — Gegenwart

Kapitel 4 — Drei Wochen zuvor

Kapitel 5 — Gegenwart

Kapitel 6 — Drei Wochen zuvor

Kapitel 7 — Gegenwart

Kapitel 8 — Drei Wochen zuvor

Kapitel 9 — Gegenwart

Kapitel 10 — Zwei Wochen und sechs Tage zuvor

Kapitel 11 — Gegenwart

Kapitel 12

Epilog — Einen Monat später

Impressum

Wer von dieser Novella begeistert ist, liest auch ...

Für Marie, meine Elizabeth Swann

Kapitel 1

Gegenwart

An einem Freitagabend um zehn Uhr dreiundvierzig geht meine Welt unter, als der Aufzug zwischen dem siebten und achten Stock des Gebäudes, in dem ich arbeite, stecken bleibt. Die Deckenlampen flackern. Bis sie ganz ausgehen. Und sich dann, nach etwa fünf Sekunden, die sich anfühlen wie mehrere Jahrzehnte, die Notfallbeleuchtung einschaltet.

Mist.

Fun Fact: Das ist schon das zweite Mal heute, dass meine Welt aus den Fugen gerät. Das erste Mal war vor einer Minute, als der Aufzug, in dem ich mich befinde, im dreizehnten Stock hielt und Erik Nowak, der wirklich allerletzte Mensch, den ich sehen wollte, in all seiner blonden, massiven, Wikinger-artigen Pracht erschien. Er musterte mich gefühlt viel zu lange, kam herein und musterte mich noch ein bisschen länger, während mir nichts anderes blieb, als eifrig meine Schuhe zu inspizieren.

Doppel-Mist.

Die Situation ist etwas kompliziert. Ich arbeite in New York bei GreenFrame, einem Ingenieurbüro, das im achtzehnten Stock eines Gebäudes in Manhattan untergebracht ist. In einem sehr kleinen Büro. Es muss so klein sein, weil wir ein ganz junges Unternehmen sind, das sich auf einem halsabschneiderischen Markt zu etablieren versucht, und wir nicht gerade Unmengen von Geld verdienen. Das passiert wohl, wenn man Wert auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz, wirtschaftliche Rentabilität und Effizienz, Erneuerbarkeit statt Ressourcenausbeutung, die Minimierung der Belastung durch giftige Materialien und … na ja, ich will euch nicht mit dem Wikipedia-Eintrag über Green Engineering und nachhaltige Verfahrenstechnik langweilen. Muss man mehr sagen, als dass meine Chefin Gianna (die zufälligerweise die einzige andere Umweltingenieurin in Vollzeit ist) GreenFrame mit dem Ziel gegründet hat, großartige Bauwerke zu schaffen, die in Einklang mit ihrer Umgebung entstehen, und das erfreulicherweise ziemlich Hardcore-mäßig knackig ernst nimmt? Leider wird diese Arbeit nicht sehr gut bezahlt. Auch nicht gut.

Eigentlich wird sie überhaupt nicht bezahlt.

Also, ja, wie ich schon sagte, eine durchaus komplizierte Situation, besonders verglichen mit herkömmlicheren Ingenieurbüros, die sich nicht so sehr um die Ressourcenschonung und Umweltbilanz kümmern. Wie zum Beispiel ProBld – jenes gigantische Unternehmen, für das Erik Nowak arbeitet. Das den gesamten dreizehnten Stock einnimmt. Und den zwölften. Vielleicht auch den elften? Ich hab den Überblick verloren.

Insofern überkam mich schon, als der Aufzug um den vierzehnten Stock herum langsamer wurde, heftige Nervosität, die ich jedoch naiverweise als Paranoia abtat. Kein Grund zur Sorge, Sadie, sagte ich mir. ProBld hat Tausende Büros. Und sie expandieren immer weiter. Inszenieren »Fusionen«, was bedeutet, dass sie kleinere Firmen fressen. Genau wie der Blob aus dem gleichnamigen Film. Sie sind eben jene zerstörerische, amöbenhafte außerirdische Lebensform der Baubranche, und das heißt, dass unzählige Menschen für sie arbeiten, was wiederum heißt, dass jeder dieser unzähligen Menschen den Aufzug gerufen haben könnte. Irgendeiner. Ganz bestimmt nicht Erik Nowak.

Und ob er es ist. Erik Nowak, der mich die gesamte Fahrt über die nächsten fünf Etagen mit diesen erbarmungslosen eisblauen Augen anstarrt. Erik Nowak, der jetzt in diesem Moment mit einem leichten Stirnrunzeln zum Notlicht aufblickt.

»Der Strom ist ausgefallen«, stellt er das mehr als Offensichtliche fest, mit dieser bescheuert tiefen Stimme. Sie hat sich kein bisschen verändert, seit wir das letzte Mal geredet haben. Seit er eine Reihe von Sprachnachrichten auf meinem Handy hinterlassen hat, bis ich seine Nummer blockiert habe. Die ich nie beantwortet habe, aber beim besten Willen auch nicht löschen konnte. Die ich wie unter Zwang immer und immer wieder angehört habe.

Was für eine blöde Stimme, nach wie vor. Blöd und heimtückisch, voll, klar, schneidig und tief, mit akustischen Eigenschaften, die absolut einzigartig sind. »Ich bin mit vierzehn aus Dänemark hergezogen«, erklärte er mir beim Abendessen, als ich ihn nach seinem leichten, kaum merklichen, aber doch hörbaren Akzent fragte. »Meine jüngeren Brüder sind ihn losgeworden, aber das hab ich nie geschafft.« Sein Gesicht war so ernst wie immer, allein um seinen Mund lag ein sanfterer Zug, ein leichtes Heben der Mundwinkel, das sich wie der Vorbote eines Lächelns anfühlte. »Wie du dir sicher vorstellen kannst, wurde ich früher oft gehänselt.«

Nach der Nacht, die wir miteinander verbracht hatten, nach all dem, was zwischen uns vorgefallen war, bekam ich diese besondere Art, wie er manche Wörter aussprach, nicht mehr aus dem Kopf. Tagelang saß ich wie auf glühenden Kohlen und drehte mich ständig um, weil ich dachte, ich hätte ihn gehört. Dachte, er wäre in der Nähe, obwohl ich im Park joggen, allein in meinem Büro oder einkaufen war. Seine Stimme blieb mir im Kopf, überzog meine Ohrmuscheln und das Innere meiner …

»Sadie?« Die berüchtigte Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. Erik hat so einen Unterton drauf wie jemand, der dazu gezwungen wird, sich zu wiederholen, womöglich nicht zum ersten Mal. »Und, geht’s?«

»Geht – was?« Ich blicke auf und sehe ihn neben dem Bedienfeld stehen. In den harten Schatten der Notfallbeleuchtung ist er immer noch so … Gott. In sein schönes Gesicht zu sehen ist ein Fehler. Er ist ein Fehler. »Sorry, ich … Was hast du gesagt?«

»Funktioniert dein Handy?«, fragt er geduldig. Nett.

Warum ist er so nett zu mir? Er hätte nie nett sein sollen. Nach allem, was zwischen uns passiert war, habe ich mich eine Weile damit gequält, andere über ihn auszuquetschen, aber das Wort nett fiel kein einziges Mal. Einer der besten Ingenieure in New York, sagen viele. Dafür bekannt, ebenso gut in seinem Job wie ruppig zu sein. Sachlich, distanziert, unnahbar. Obwohl er nichts davon war, wenn er mit mir zusammen war. Bis er es plötzlich doch war.

»Ähm.« Ich hole mein Handy aus der Gesäßtasche meiner schwarzen Hose und drücke auf den Home-Knopf. »Kein Empfang. Aber das ist ein Faraday’scher Käfig«, überlege ich laut, »und der Aufzugschacht ist aus Stahl. Kein Radiofrequenzsignal wird hier seinen Weg hinausfinden und …« Als ich merke, wie Erik mich ansieht, unterbreche ich mich. Ach ja. Er ist auch Ingenieur. Er weiß das alles. Ich räuspere mich. »Kein Empfang, nein.«

Erik nickt. »Das WLAN sollte funktionieren, tut es aber nicht. Also vielleicht ist das …«

»… ein gebäudeweiter Stromausfall?«

»Vielleicht sogar im ganzen Straßenblock.«

Scheiße.

Scheiße, Scheiße, Scheiße.

Erik scheint meine Gedanken zu lesen, denn er mustert mich einen Moment lang und sagt dann beruhigend: »Eigentlich ist es besser so. Wenn sie wissen, dass es einen Stromausfall gab, müsste jemand den Aufzug checken.« Er hält kurz inne, bevor er hinzufügt: »Aber das könnte eine Weile dauern.« Schonungslos ehrlich. Wie üblich.

»Wie lange?«

Er zuckt die Achseln. »Ein paar Stunden?«

Ein paar – was? Stunden? In einem Aufzug, der noch kleiner ist als mein wirklich winziges Badezimmer? Mit Erik Nowak, dem griesgrämigsten aller skandinavischen Berge? Erik Nowak, dem Mann, den ich …

Nein. Nein, auf gar keinen Fall.

»Es muss doch irgendetwas geben, was wir tun können«, sage ich und bemühe mich um einen gefassten Ton. Ich schwöre, ich gerate nicht in Panik. Höchstens ein bisschen.

»Mir fällt nichts ein.«

»Aber … was sollen wir denn jetzt machen?«, frage ich und hasse es, wie weinerlich meine Stimme klingt.

Erik lässt seine Tasche mit einem dumpfen Schlag zu Boden fallen und lehnt sich an die gegenüberliegende Wand, was mir theoretisch genug Raum zum Atmen geben sollte, aber aus irgendeinem jeglicher Physik trotzenden Grund ist er mir immer noch zu nah. Ich sehe zu, wie er sein Handy in die Tasche seiner Jeans steckt und die Arme vor der Brust verschränkt. Seine Augen sind kalt, unlesbar, doch ich erkenne darin ein schwaches Glitzern, das mir einen Schauer über den Rücken jagt.

»Jetzt«, sagt er und sieht mir fest in die Augen, »warten wir.«

Es ist zehn Uhr fünfundvierzig an einem Freitagabend. Und zum dritten Mal in weniger als zehn Minuten kracht meine Welt in sich zusammen.

Kapitel 2

Drei Wochen zuvor

Es gibt Schlimmeres auf der Welt.

Ohne jeden Zweifel gibt es haufenweise Schlimmeres auf der Welt. Nasse Socken. PMS. Die Star-Wars-Prequels. Haferkekse mit Rosinen, die sich als Chocolate Chip Cookies tarnen, lahmes WLAN, den Klimawandel, die Einkommensungleichheit, Schuppen, Stau, das Finale von Game of Thrones, Vogelspinnen, Seife mit Essensgeruch, Leute, die Fußball hassen, die Zeitumstellung (wenn man die Zeit eine Stunde vorstellen muss, nicht zurück), toxische Männlichkeit, die ungerecht kurze Lebensdauer von Meerschweinchen – all das, um nur einiges zu nennen, ist furchtbar, entsetzlich, absolut grauenhaft. Denn so ist das Universum nun einmal: Es ist voller schrecklicher, trauriger, erschütternder, unfairer, wütend machender Umstände, und ich sollte es eigentlich besser wissen. Trotzdem schmolle ich wie eine Zehnjährige, die einen Zentimeter zu klein für die Achterbahn ist, als Faye mir an der Theke ihres kleinen Cafés mitteilt:

»Tut mir leid, Süße, aber wir haben leider keine Croissants mehr.«

Nur um das klarzustellen: Ich will nicht mal ein Croissant. Ja, ich weiß, das klingt seltsam (jeder sollte immer ein Croissant wollen; das ist ein physikalisches Gesetz wie das Fermi-Paradoxon oder Einsteins Feldgleichung), aber ehrlich gesagt würde ich nur zu gern auf dieses spezielle Croissant verzichten – wenn dies denn ein normaler Dienstagmorgen wäre.

Doch leider ist heute Präsentationstag. Und das heißt, dass ich potenzielle zukünftige GreenFrame-Kunden treffen werde. Ich rede mit ihnen, erzähle ihnen von den unzähligen kleinen Sachen, die ich tun kann, um ihnen dabei zu helfen, ihre großen Bauprojekte nachhaltig umzusetzen, und hoffe, dass sie uns beauftragen. Genau das mache ich schon seit acht Monaten, seit ich meinen Doktor habe: Ich versuche, neue Auftraggeber für uns zu gewinnen sowie die, die wir schon haben, zu überzeugen, bei uns zu bleiben, und ich nehme Gianna Arbeit ab, da sie gerade ihr erstes Kind bekommen hat – das sich, nebenbei bemerkt, als drei Kinder herausstellte. Anscheinend bekommen manche Leute tatsächlich Drillinge. Und sie sind unglaublich süß, aber sie wecken einander ständig mitten in der Nacht auf, was zu einem endlosen Teufelskreis aus Schlaflosigkeit und Erschöpfung führt. Wer hätte das ahnen können? Aber zurück zu den Aufträgen: GreenFrame bewegt sich derzeit gefährlich nahe an nicht-ganz-schwarzen Zahlen, und der heutige Präsentationstermin ist entscheidend, um das Rot in Schach zu halten.

Vorhang auf für das Croissant. Und das andere kleine Problem, das ich habe: Ich bin ein bisschen abergläubisch. Nur ein klitzekleines bisschen. Soll heißen: Ich habe ein komplexes System aus Ritualen und apotropäischen Gesten erfunden, die gleich einem Abwehrzauber durchgeführt werden müssen, um sicherzustellen, dass jegliches Unheil von meinem Präsentationstermin ferngehalten wird und er auch ganz sicher reibungslos verläuft. Ich habe mehr Jahre wissenschaftlicher Bildung hinter mich gebracht, als irgendjemand je gebrauchen könnte, und sollte eigentlich wissen, dass die Farbe meiner Socken nicht über meinen beruflichen Erfolg entscheidet. Aber tue ich das auch?

Nein.

Am College brauchte ich bei jedem Fußballspiel genau drei Zöpfe in den Haaren (und zwei Schichten L’Oréal-Mascara, wenn wir auswärts spielten), und ich musste vor jeder Prüfung Dancing Queen und My Immortal hören – in dieser Reihenfolge. Gott sei Dank schaffte ich meinen Abschluss im ersten Anlauf, denn das musikalisch bedingte emotionale Schleudertrauma machte mir auf Dauer ganz schön zu schaffen.

Dieses Problem ist allerdings nichts, was ich überall herumerzähle. Genau genommen wissen nur Mara und Hannah davon, meine besten Freundinnen. Wir haben uns im ersten Jahr des Promotionsstudiums kennengelernt, und seitdem beschreiten wir zusammen jenen steinigen Weg, den die akademische Welt und ganz besonders die MINT-Fächer für Frauen bedeuten. Unsere Freundschaft ist so was wie die einzig wahre Freude in meinem Leben, allerdings hat sie auch ein paar weniger angenehme Aspekte. So haben die beiden in den vier Jahren, die wir zusammengewohnt haben, abwechselnd versucht, mich entweder von meinem Aberglauben abzubringen oder mich damit übel hereinzulegen, indem sie zum Beispiel an jedem Freitag den Dreizehnten herumstreunende schwarze Katzen zu uns lockten. (Eine davon, JimBob, haben wir sogar für ein paar Monate adoptiert, bis uns auffiel, dass die Katze auf den Vermisst-Plakaten überall in der Nachbarschaft ihm verdächtig ähnlich sah; JimBob war eigentlich Mrs. Flauschbällchen, und wir brachten sie mitten in der Nacht heimlich, still und leise zurück. Seitdem wird sie schmerzlich vermisst.) Also ja, ich habe furchtbare, wundervolle, bei-Aberglauben-nicht-hilfreiche Freundinnen. Doch leider wohnen wir nicht mehr zusammen. Wir wohnen nicht einmal mehr in derselben Stadt: Mara ist bei der EPA in Washington, Hannah arbeitet für die NASA und pendelt zwischen Texas und Norwegen. Und so kann ich mir nach Herzenslust Salz über die Schulter werfen und mich fieberhaft nach Holz umsehen, auf das ich klopfen kann.

Warum, warum bin ich bloß so? Ich habe keine Ahnung. Sagen wir einfach, meine auf aggressive Weise italienische Mutter sei schuld.

Aber zurück zu diesem Dienstagmorgen: Der Kern des Problems ist, dass ich letzten Winter, vor meiner bisher erfolgreichsten Präsentation, ein bisschen hungrig war, also ging ich bei Fayes Café vorbei, und anstatt einfach das Übliche zu bestellen – schwarzen Kaffee: kein Zucker, keine Milch, nur das bittere Vergessen –, nahm ich dazu noch ein Croissant. Es schmeckte genauso gut wie der Kaffee (sprich: gleichzeitig trocken und nicht richtig durchgebacken, ein Geschmack an der Grenze zwischen Speisestärke und Salmonellen), und ich brachte daraufhin zu meiner unendlichen Bestürzung den lukrativsten Deal unter Dach und Fach, den GreenFrame in den jungen Jahren seiner Firmengeschichte je abgeschlossen hatte.

Gianna war völlig aus dem Häuschen. Und ich auch erst – bis mein halb italienisches Gehirn eine Million Verbindungen zwischen dem scheußlichen Croissant und meinem einzigartigen beruflichen Erfolg herstellte. Ja, genau, ihr habt es erraten: Seitdem habe ich das dringende Bedürfnis, vor jedem Präsentationstermin eines von Fayes Croissants zu essen, sonst schwant mir, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Und nein, ich habe keine Ahnung, wie ich auf ihr freundliches, aber bestimmtes »Tut mir leid, Süße, aber wir haben leider keine Croissants mehr« reagieren soll.

Habe ich etwa gesagt, dass es Schlimmeres auf der Welt gibt? Ich habe gelogen. Das ist eine Katastrophe. Meine Karriere ist vorbei. Läuten da Alarmsirenen in der Ferne?

»Verstehe.« Ich beiße mir auf die Unterlippe, befehle ihr, das Schmollen zu unterlassen, und ringe mir ein Lächeln ab. Schließlich kann Faye nichts dafür, dass meine Mom meinen Baby-Neuronen eingeimpft hat, dass es zu lebenslangem Unglück führt, wenn man unter einer Treppe hindurchgeht. Genau deshalb mache ich eine Therapie. Oder werde es tun. Irgendwann. »Machst du, ähm, noch mehr?«

Sie wirft einen Blick auf die Auslage. »Ich habe noch Muffins. Blaubeer. Oder mit Zitronenglasur.«

Oh, das klingt gut. Aber … »Also keine Croissants mehr?«

»Ich kann dir auch einen Bagel machen. Zimt? Blaubeer? Ohne alles?«

»Das ist wohl ein Nein, was die Croissants angeht?«

Faye neigt den Kopf zur Seite, einen sehr zufriedenen Ausdruck im Gesicht. »Du magst meine Croissants echt gern, was?«

Tue ich das? »Sie sind so, ähm …« Ich umklammere den Henkel meiner Kunstledertasche. »Einzigartig.«

»Leider habe ich das letzte gerade Erik dort drüben gegeben.« Faye deutet nach links ans andere Ende der Theke, doch ich sehe Erik-dort-drüben kaum an –großer Mann, breite Schultern, trägt einen Anzug, langweilig –, weil ich zu beschäftigt damit bin, mein Timing zu verfluchen. Ich hätte nicht zwanzig Minuten damit verbringen sollen, die majestätische Schönheit von Ozzys kleinem Meerschweinchenpo mit Streicheleinheiten zu preisen. Nun büße ich für meine Fehler, und Faye mustert mich mit prüfendem Blick. »Ich gebe dir einen Bagel aus. Du bist zu dünn, um das Frühstück auszulassen. Iss mehr, dann wächst du vielleicht noch ein bisschen.«

Ich bezweifle, dass ich im hohen Alter von siebenundzwanzig noch die eins fünfundfünfzig knacken werde, aber wer weiß? »Nur um es noch einmal zusammenzufassen«, sage ich in einem letzten verzweifelten, flehentlichen Versuch, meine berufliche Zukunft zu retten, »du machst heute sicher keine Croissants mehr?«

Fayes Augen werden schmal. »Süße, ich glaube, du magst meine Croissants ein bisschen zu sehr …«

»Hier.«

Die Stimme – eindeutig nicht Fayes – ist tief und leise und kommt von irgendwo hoch über mir. Ich schenke ihr kaum Beachtung, da ich viel zu beschäftigt damit bin, das Croissant anzustarren, das wie durch ein Wunder vor mir erschienen ist. Es ist noch ganz, liegt auf einer Serviette, und ein paar Blätterteigkrümel bröseln von der Oberseite herunter. Ich habe schon einige von Fayes Croissants gegessen und weiß, dass sie den fehlenden Geschmack durch ihre Größe wettmachen. Sie sind sehr, sehr groß.

Selbst wenn sie mir von einer sehr, sehr großen Hand serviert werden.

Ich starre einen langen Moment ungläubig darauf und überlege, ob das eine von meinem Aberglauben heraufbeschworene Halluzination ist. Dann drehe ich mich langsam zu dem Mann um, der das Croissant auf der Theke abgelegt hat.

Er ist schon weg. So gut wie aus der Tür, und alles, was ich noch von ihm sehe, sind breite Schultern und helles Haar.

»Was …?« Fassungslos blinzle ich Faye an und deute auf den Mann. »Was …?«

»Erik hat wohl entschieden, dass du das letzte Croissant haben sollst.«

»Warum?«

Sie zuckt die Achseln. »An deiner Stelle würde ich einem geschenkten Croissant nicht ins Maul schauen.«

Einem geschenkten Croissant.

Ich schüttle die Schockstarre ab, werfe einen Fünf-Dollar-Schein in die Trinkgelddose und eile aus dem Café. »Hey!«, rufe ich. Der Mann ist mir etwa zwanzig Schritte voraus. Na ja, zwanzig Schritte mit meinen winzigen Beinen. Mit seinen sind es wahrscheinlich nicht einmal fünf. »Hey, warte doch einen …«

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: