Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Z

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

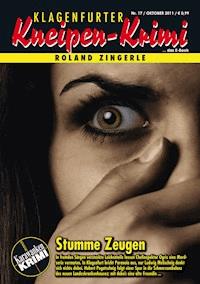

- Serie: Klagenfurter Kneipen-Krimi

- Sprache: Deutsch

Hubert Pogatschnig erwacht um 0.01 Uhr aufgrund eines Beziehungsstreits in der Nachbarswohnung. Das ist der Beginn eines Tages, wie ihn wohl jeder schon einmal erlebt hat: Alles geht schief. Unterdessen wird am Friedhof Annabichl eine weibliche Leiche in der Biomülltonne aufgefunden. Kontrollinspektorin Christiane Schulz übernimmt den Fall, nachdem sie sich bei ihrem Vorgesetzten Chefinspektor Ogris telefonisch die Order dazu eingeholt hat. Ogris ist – wie er sagt – an diesem Tag im Außendienst unterwegs. Auf dem Schreibtisch ihres Vorgesetzten findet die Kontrollinspektorin zufällig einen Brief, in dem ein anonymer Absender Hubert Pogatschnig mit dem Tod bedroht. Die Kontrollinspektorin lässt daraufhin ihre Mordermittlungen ruhen und recherchiert in Richtung des anonymen Briefschreibers. Zur Serie: Über die Einhaltung von Gesetzen wacht die Polizei – aber nicht nur! In Klagenfurt am Wörthersee haben sich Hubert Pogatschnig (zunächst Großhandelsvertreter, später Bierführer) und Ludwig Melischnig (Bierführer-Assistent) die Aufklärung von Kapitalverbrechen zur Aufgabe gemacht. Dabei besteht der besondere Reiz für die beiden darin, schneller zu ermitteln als die Polizei. Von den Medien als "Zwei für die Gerechtigkeit" gefeiert und von der Kripo unter dem Kommando von Leopold Ogris als "Deppen-Duo" verachtet, machen sich die beiden Hobby-Detektive die Vorteile des Tratsches zunutze: Sie suchen dort nach Hinweisen, wo Informationen ausgetauscht werden, nämlich in Gaststätten oder Gewerbebetrieben, Vereinen oder Nachbarschaften, beim täglichen Herumkommen oder auf gelegentlichen Extratouren an Originalschauplätzen in und um Klagenfurt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 110

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Roland Zingerle

Tage wie dieser

Klagenfurter Kneipen-Krimi Nr. 10

Prolog

Gesetz und Verbrechen unterliegen dem Henne-Ei-Prinzip. Zwar scheint das Verbrechen älter zu sein, da Gesetze ansonsten nicht nötig geworden wären, doch hätte man schwerlich je ein Verbrechen erkannt, wäre damit nicht irgendein Gesetz gebrochen worden.

Gesetze regeln das menschliche Zusammenleben und über ihre Einhaltung wacht die Polizei. Aber nicht nur: In Klagenfurt haben sich der Bierführer Hubert Pogatschnig und sein Assistent Ludwig Melischnig die Aufklärung von Kapitalverbrechen zur Aufgabe gemacht. Dabei besteht der besondere Reiz für die beiden darin, schneller zu ermitteln als die Polizei. Von den Medien als „Zwei für die Gerechtigkeit“ gefeiert und von der Polizei unter dem Kommando von Chefinspektor Leopold Ogris als „Deppen-Duo“ verachtet, machen sich die beiden Hobby-Detektive die Vorteile des Tratsches zunutze: Sie suchen dort nach Hinweisen, wo Informationen ausgetauscht werden, nämlich in den Gaststätten in und um Klagenfurt …

Montag, 0.01 Uhr, Pogatschnigs Wohnung in Waidmannsdorf, Klagenfurt.

„Ich habe die Nase schon so voll von dir!“

Als Hubert Pogatschnig mit klopfendem Herzen erwachte, wusste er nicht recht, wer die Frau war, die die Nase voll von ihm hatte, außerdem kam er sich unschuldig vor, woran auch immer.

Ein dumpfes Rumpeln, gefolgt von dem gedämpften Geräusch herabfallender Splitter machte ihm klar, dass die Frau seine Nachbarin Andrea war und dass ihre Attacken nicht ihm galten, sondern ihrem Freund Robert.

Ehe er richtig wusste, was er tat, stand Pogatschnig schon in seinen Hauspatschen und schnürte den Gürtel seines braun-orange-weiß gestreiften Bademantels vor seinem Kugelbauch zu. So gerüstet schlapfte er aus seiner Wohnung und läutete an Andreas Tür.

Doch die einzige Reaktion auf sein Läuten war ein derbes, männliches:

„Halt einmal deine Goschn (mundartlich-abwertend für: Mundwerk; Anm.)!“, das aber auch nicht ihm galt und deshalb mit dem charakteristischen, dumpfen Klopfen beantwortet wurde, mit dem Keramik auf skalpüberspannten Knochen trifft.

Pogatschnig begann nun mit der Faust an die Tür zu hämmern, in der Absicht, erst damit aufzuhören, wenn man auf ihn aufmerksam würde. Das allerdings dauerte noch zwei Blumenvasen, drei Teller und eine Lieblingstasse lang.

Dann hörte er, wie sich ein Schlüssel im Schloss drehte, und als die Tür aufgerissen wurde, erschrak er kurz: Vor ihm stand Robert, der aussah, als sei er einem Horrorfilm entwischt. Sein Gesicht war schweißnass, aus seinen Haaren sickerte Blut auf seine Stirn und seine rot unterlaufenen Augen trugen dicke Ringe. Er hatte den Unterkiefer vorgeschoben, sah Pogatschnig unter tief zusammengezogenen Augenbrauen hervor an und atmete schwer.

„Was willst du?!“

Als Robert sprach, sprühte er Geifer auf Hubert Pogatschnig und seine Stimme klang, als käme sie direkt aus der Hölle.

„Meine gottverdammte Ruhe, gottverdammt noch einmal!“

Pogatschnig war grundsätzlich wenig wortgewandt, wenn er zu nachtschlafender Zeit geweckt wurde, und hier kam noch erschwerend hinzu, dass es ihm schwer fiel, seine spontane Empörung aufrecht zu erhalten, weil Robert so bedrohlich wirkte.

Robert, der jahrelang ein vorbildlicher Nachbar gewesen war, schien heute seine Adrenalintanks ausbrauchen zu wollen:

„Pack dich in dein Loch hinüber und sperr deine Fresse zu, sonst schlag ich sie dir ein!“

Der Schwung, mit dem er die Tür zu zog, war nicht groß genug, denn ein Teil des Blumenwassers, das Robert soeben samt Rosen ins linke Ohr geschüttet bekam, spritzte noch auf Pogatschnig heraus. Roberts Grölen, mit dem er der Frau an seiner Seite antwortete, hatte weder Form noch Inhalt.

Hubert Pogatschnig kehrte in seine Wohnung zurück, versperrte die Tür und legte die Sicherheitskette vor. Ein seltsames Gefühl beseelte ihn, eine wilde Mischung aus ungehaltener Wut und haltloser Furcht.

Blumenwasser!

Sollte er jemals Blumenwasser samt Blumen ins Gesicht geschüttet bekommen, dann würde er wissen, dass die Dinge ganz im Argen lagen!

Zumindest war er nun gründlich wach und außerdem schien sein nachbarschaftlicher Fingerzeig nicht auf taube Ohren gestoßen zu sein, denn der Radau nebenan ebbte tatsächlich ab. Wie Pogatschnig es erwartet hatte, brauchte er an Schlaf nicht mehr zu denken. Er wälzte sich in seinem Bett hin und her und sah im Halbstundentakt auf die Uhr. Als er nach zwei Stunden noch immer nicht müde war, wurde es ihm zu dumm und er legte sich auf die Couch und schaltete den Fernseher ein.

Auf der Suche nach etwas Langweiligem, das ihm das Einschlafen erleichtern konnte, zappte er die Kanäle durch und blieb bei einem Film hängen, der ihm bekannt vorkam. Es war offensichtlich eine melodramatische Schnulze, weshalb sich Pogatschnig fragte, warum er sie denn kennen sollte, schließlich hasste er diese Herz-Schmerz-Geschichten.

Doch dann wurde ihm alles klar: „Salz auf unserer Haut“ – er hatte den Streifen Anfang der 90er-Jahre mit seiner damaligen Freundin im Kino angesehen. Er war ihr zuliebe mitgegangen und hatte sich dann zwei Stunden lang beherrschen müssen, um nicht zu schreien, weil der Streifen so oberflächlich, kitschig und voller Logikfehler gewesen war.

Soeben lernte die schöne George McEwan aus der Stadt den schottischen Bauernsohn Gavin kennen. – Wie romantisch!

Pogatschnigs Freundin hatte damals akzeptiert, dass er diese Art Filme nicht mochte – um für einen Videoabend einen Monat später den Film „Herr der Gezeiten“ auszuleihen; oh Kotz!

Nun verbrachten George und Gavin ihre erste Liebesnacht miteinander. So würde es mit den beiden weitergehen – dreißig lange, fade Jahre lang!

Ja, seine damalige Freundin … Nachdem sie mit ihm Schluss gemacht hatte, war er mehr als ein Jahr lang auf dem Zahnfleisch gekrochen. Mein Gott, was hatte er gelitten. Die Erinnerung drückte ihm Tränen in die Augen, die Fernbedienung glitt aus seiner Hand und er heulte Rotz und Wasser, bis der Film zu Ende war.

Als Gavin nach dreißig Jahren und einigen wenigen Liebesnächten endlich starb, schloss auch Pogatschnig seine Augen und siehe da: Er schlief tatsächlich ein.

Es war vier Uhr.

Montag, 7.25 Uhr, Pogatschnigs Wohnung in Waidmannsdorf, Klagenfurt.

Als Hubert Pogatschnig erwachte, hatte er einen schalen Geschmack im Mund und ein Summen in den Ohren. Durch den wenigen Schlaf kam ihm seine Umwelt irgendwie unwirklich vor und es brauchte lange, bis sich sein Bewusstsein voll zuschaltete. Als ihm klar wurde, warum er auf der Couch lag, kam Leben in seine Knochen. Er hörte seinen Radiowecker, der im Schlafzimmer vor sich hinträllerte, doch war dieser viel zu leise, als dass er Pogatschnig hier im Wohnzimmer hätte wecken können.

Die Küchenuhr zeigte 7.29 Uhr – in 31 Minuten musste er im Bier-Depot sein!

Das ging sich aus, das musste sich ausgehen!

An sein geliebtes Frühstück verschwendete er keinen Gedanken, doch eine Tasse Kaffee, während er sich anzog, musste drin sein.

Pogatschnigs Hände arbeiteten schneller als sein Gehirn: Zunächst schöpften sie das Kaffeepulver am Filterhalter vorbei, trafen ihn aber beim zweiten Mal. Das Wassereinfüllen funktionierte klaglos, dafür bekam er später im Badezimmer Seife in die Augen, wodurch er blind und panisch wurde. Vergessend, dass die Tür des Aliberts noch geöffnet war, rissen seine nach einem Handtuch tastenden Hände das Regal mit dem Rasierzeug heraus. Das Regal war aus Glas, der Boden verfliest …

Endlich erhaschte Pogatschnig das verdammte Handtuch und wischte sich damit genug Seife aus den Augen, um sehen zu können, was er da angerichtet hatte. Bevor er mit dem Staubsauger anrückte, sammelte er die größeren Glasstücke vom Boden auf und ebenso die Utensilien, die auf dem Regal gestanden waren. Unter diesen fand er auch eine Doppeldose aus Plastik, die Kontaktlinsen enthielt. Pogatschnig hatte schon längst nicht mehr an sie gedacht und hätte gar nicht gewusst, wo sie lagen, doch nun erinnerten sie ihn daran, dass er noch gar keine Brille aufhatte.

Zunächst aber war das Staubsaugen dran.

Als er seine Brille nicht an dem ihr zugewiesenen Platz fand, entschied Pogatschnig, zunächst die anderen Dinge zu erledigen, ehe er sich auf die Suche machte. Doch auch das war leichter gesagt als getan, denn obwohl er das Paar Socken frisch aus seinem Kleiderschrank genommen hatte, war eine davon wie durch einen Zauber plötzlich verschwunden. Er hielt die verbliebene Socke, so fest er nur konnte, und holte ein weiteres Paar aus dem Schrank. Wenn auch dieses nur aus einer Socke bestand, würde er somit dennoch zwei Socken haben.

Da das Bekleidungsproblem gelöst war, eilte Pogatschnig in die Küche, um sich mit einer Tasse Kaffee zu belohnen. Doch als er die trübe Brühe in der Kanne sah, wurde ihm klar, dass er vergessen hatte, einen Filter einzusetzen – womit nun auch sein morgendlicher Kaffee gestorben war.

Doch bei Licht besehen brauchte er heute keinen Aufwecker, denn sein Wachzustand grenzte ohnehin schon an Panik: Wo war seine Brille? War sie ihm beim Schlafen von der Nase gerutscht? Er fand sie weder auf der Couch noch auf dem Boden. Hatte er sie vergangene Nacht überhaupt aufgehabt?

Ein weiterer Blick auf seine Küchenuhr zeigte Pogatschnig, dass die Zeit für eine Suche zu knapp wurde. Spontan erinnerte er sich die Kontaktlinsen.

Im Badezimmer öffnete er die Dosen und beaugapfelte skeptisch die Haftschalen. Er hatte die Dinger vor vielen Jahren gekauft, sie aber nie ausprobiert. Anfangs war er zu bequem dafür gewesen, dann hatte er sie vergessen. Aber da er schon gesehen hatte, wie sich andere, viel dümmere Leute als er solche Teile in die Augen gedrückt hatten, konnte das so schwer nicht sein – also los!

Einige konfuse Bewegungen später sah er in den Spiegel und hatte insgesamt drei Theorien für seine geröteten Augen: Erstens die Haftschalen – die obendrein höllisch weh taten – waren schuld, zweitens die Seife hatte seine Gucker gründlicher gereinigt, als sie das eigentlich hätte tun sollen, und drittens der fehlende Schlaf trübte seine Augen.

Dass sein Blick wirklich trübe war, bemerkte Pogatschnig, als er beim Verlassen seiner Wohnung auf der Zeitung ausrutschte, die er nicht gesehen hatte, obwohl sie seit Jahren pünktlich jeden Morgen vor seiner Tür lag.

Montag, 7.30 Uhr, irgendwo in Klagenfurt.

Nachdem er in seinen silberfarbenen Mercedes eingestiegen war, richtete sich der Mann mit der Kurzhaar-Frisur seine Krawatte im Rückspiegel. In Gedanken ging er seinen Auftrag noch einmal durch und warf dann einen Blick auf die Uhr. Er hatte noch eine halbe Stunde Zeit, mindestens. Doch das machte nichts. Es war besser, zu früh am Einsatzort zu sein als zu spät. Er wollte seine Auftraggeberin ja nicht enttäuschen.

Montag, 7.40 Uhr, ein Café in Klagenfurt-Feschnig.

Bettina Ogris und Ludwig Melischnig saßen in einem Café in Feschnig. Bettina, mit 23 Jahren die ältere der beiden Töchter von Chefinspektor Leopold Ogris, hatte Melischnig am Vortag angerufen und ihn um dieses Treffen gebeten. Es wäre ihr wichtig, hatte sie gesagt.

Nun saß sie da und rührte hektisch in ihrem Kaffee herum. Ihre wachen Augen schnellten zwischen dem Löffel in ihrer Hand und den Augen in Melischnigs Gesicht hin und her, ein Blickwechsel, der ihr etwas Unsicheres, dafür aber enorm Verführerisches gab.

„Ich … ich muss dir etwas gestehen“, begann sie.

„Ja?“ Ludwig Melischnig schien sich nicht mehr zu denken, als er sonst zu denken gewohnt war. „Was denn?“

„Ich habe mich mit dem Papa gestritten.“

Es war, als hätten diese Worte einen Stein gelöst, der an ihrem Herzen gehangen war.

„Warum denn?“, fragte Melischnig.

„Papa will nicht, dass wir uns zu oft sehen.“

„Warum nicht?“

„Na ja … er meint, du wärst der falsche Umgang für mich.“

Melischnig blickte kurz verdrossen zur Seite und erwiderte kleinlaut:

„Das kann ich verstehen.“

Bettina Ogris drückte Melischnigs Hand und beeilte sich, zu entgegnen:

„Aber Unsinn! Völliger Unsinn! Das hab ich auch dem Papa gesagt. Was soll schon falsch an dir sein?“

Der große Ludwig Melischnig zwang sich zu einem kleinen Lächeln, doch er schaffte es nicht, Bettina in die Augen zu sehen.

„Und“, meinte er schließlich, „was hat er darauf gesagt?“

„Er hat gesagt, dass du zwar ein anständiger Kerl bist, aber ich soll mir vor Augen führen, welche Zukunft ich mit dir zu erwarten hätte.“

Melischnig zuckte die Achseln und erwiderte:

„Zumindest wird auf deinem Grabstein nie ‚Bierführers-Witwe’ stehen.“ Er rieb sich das rechte Auge mit einem Finger.

Bettina stutzte kurz und lachte dann glockenhell auf.

„Auf was für Ideen du kommst“, rief sie und knuffte ihn freundschaftlich. Dann wurde sie wieder ernst und fuhr fort: „Dann bin ich davongelaufen. Ich hab das nicht mehr ausgehalten, seine Vormundschaft. Was glaubt er, wie alt ich bin? Außerdem …“ Sie rückte mit ihrem Sessel umständlich um den Tisch zu Melischnig hin, umschlang seinen Arm und schmiegte sich an seinen Bizeps. „Außerdem muss ja nicht gleich vom Heiraten die Rede sein oder von einer Lebensbeziehung oder was weiß ich.“

Ludwig Melischnig blieb sitzen, wie er war. Das lag vor allem daran, dass er nicht wusste, wie er sich verhalten sollte.

Für Bettina war das in dem Moment genau richtig. Sie blieb an ihn geschmiegt und sagte nichts. Ihre Augen waren geschlossen, ihr Mund lächelte. Nach einer Weile löste sie sich wieder und sah zu ihm auf. Er zwang sich zu einem liebevollen Lächeln, das aber eher bescheiden ausfiel.

„Warum soll ich mich nicht mit dir treffen, wenn ich mich bei dir so geborgen fühle?“, raunte sie. „Du bist für mich wie … ich weiß nicht … wie ein großer, weicher Teddybär – man muss dich einfach lieb haben!“

Diesmal war sein Lächeln echt. Eigentlich war es ein blödes Grinsen, das selig gemeint war.