Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Zech Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Historische Romane und Erzählungen

- Sprache: Deutsch

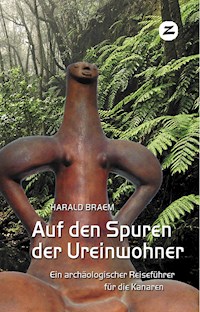

Während Christoph Kolumbus sich aufmacht, Amerika zu entdecken, will der Spanier Fernández de Lugo La Palma erobern, die letzte Kanaren-Insel neben Teneriffa, die noch nicht den Katholischen Königen unterworfen ist. 1492 landet er mit drei Schiffen vor der Westküste La Palmas... Harald Braem entfaltet in diesem spannenden Unterhaltungsroman das Panorama einer versunkenen Kultur und lässt dabei die Alltagswelt der Guanchen, ihre magischen und kulturellen Riten wieder lebendig werden. "Kompliment! So kann man den Menschen Geschichte näher bringen!" (Offenbach Post)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Harald Braem (Berlin, 1944), emerit. Professor für Design und Kommunikation in Wiesbaden, war bis 2013 Direktor des Kult-Ur-Instituts für interdisziplinäre Kulturforschung. Er ist Autor zahlreicher Bücher und langjähriger Kanarenkenner und verfasste Romane, Erzählungen, Sach- und Kinderbücher sowie Filmbeiträge. Im Zech Verlag sind außerdem von Braem erschienen: Auf den Spuren der Ureinwohner, Der Kojote im Vulkan, Der Vulkanteufel und Tod im Barranco. Weitere Informationen: www.haraldbraem.de

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.

© 2014 Verlag Verena Zech, 38390 Santa Úrsula (Teneriffa, Kanarische Inseln, Spanien)

Tel./Fax: (34) 922-302596 · E-Mail: [email protected]

Text: Harald Braem

Titelfoto: Harald Braem

Zeichnung La Palma: Hossein Ghavaedy

Konvertierung: Bookwire

ISBN 978-84-933108-0-6

eISBN 978-84-941501-6-6

Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website:

www.zech-verlag.com

Harald Braem

Tanausú - König derGuanchen

Roman

Mein besonderer Dank gilt den Einwohnern von La Palma, vor allem den alten, wegkundigen Hirten, die nicht nur großartige Menschen sind, sondern auch direkte Nachkommen des einst so stolzen und bewundernswerten Guanchenvolkes. Ihnen wie auch dem Andenken an ihren größten Helden Tanausú ist daher dieses Buch gewidmet. Für La Palma in Liebe.

Harald Braem

Die zur Kapiteltrennung verwendeten Vignetten zeigenFelszeichnungen, die der Verfasser an verschiedenen Kultstättender Guanchen auf den Kanarischen Inseln entdeckt hat.

INHALT

I. TeilABONA – Leben

II. TeilCONQUISTA – Eroberung

III. TeilGUAYOTE – Dämon aus dem Vulkan

I. TeilABONA

«Höre», sagte der Alte, «ich will dir die Geschichte erzählen, und sie wird anders klingen, als du sie bisher gehört hast. Denn im Gegensatz zu den meisten weiß ich, wovon ich rede. Ich bin selbst dabei gewesen, damals, vor vierzig Jahren, als die Fremden über das Meer zu unserer Insel kamen …

Du siehst die Schlucht, die vor uns zur Bucht hin ausläuft. Sie heißt Schlucht der Todesängste, und sie hat ihren Namen wirklich verdient. Schreckliches ist damals dort unten geschehen, viel Blut ist geflossen und hat den Taburientefluss rot gefärbt. Zahllose Krieger sind im Kampf umgekommen – fast alle Feinde, und viele von unserem Stamm. Ich wurde selber verwundet und lag lange an der Schwelle zum Schattenreich. Nur war meine Stunde noch nicht gekommen, der Guayote aus dem Vulkan, der Dämon, der die Seelen frisst, wollte mich nicht und schickte mich ins Leben zurück, damit ich über alles nachdenken und davon erzählen kann.

Und so war es: Ich war – wie du heute – zur Wache bestimmt und saß auf dem Seelenstein. Und wie du zweifelte ich heimlich am Sinn meiner Aufgabe, denn es hatte lange keinen Krieg mehr mit den Leuten aus dem Aridane-Tal gegeben. Trotzdem musste Wache gehalten werden, so hatte es der Rat der Alten bestimmt.

Und eines Tages sah ich ein Schiff, das ganz anders war als unsere Drachenbaumboote: Riesengroß, mit hohen Masten und gewaltigen Segeln, und am höchsten Mast wehte ein buntes Tuch. Das Schiff fuhr in unsere Bucht ein und ging vor Anker. Vom großen Schiff löste sich ein kleineres Boot, in dem Männer mit blitzenden Waffen saßen und in Kleidern, die in der Sonne glänzten. Sie ruderten aufs Ufer zu, legten an, sprangen heraus und kamen den Strand hoch.

Ich wollte zuerst gar nicht glauben, was ich sah, denn so etwas hatte es nie vorher gegeben, nicht ein solches Schiff und nicht solche Menschen. Dann aber lief ich, so schnell ich konnte, über die Hänge nach Tixarafe, um den Stamm zu warnen. Madango, der damals noch ein junger Mann und erst vor kurzem König geworden war, schickte Späher hinauf zum Time. Auch ich war dabei. Wir beobachteten von den Felsen aus, wie immer mehr Fremde aus dem Schiff kamen und in die Boote stiegen. Bald war der Strand von Taxacorte voll von ihnen. Sie schlugen ein Lager auf und entfachten große Feuer.

Wir wussten nicht, ob die Leute vom Aridane-Tal sie auch schon bemerkt hatten. Es ist flach dort, man kann den Strand vom Dorf aus nicht sehen. Jedenfalls bliesen wir das Muschelhorn, um sie zu warnen. Vielleicht hätten wir gerade das nicht tun und uns still verhalten sollen. Wie wir nämlich später erfuhren, hörten auch die Fremden das Horn. Sie begannen den Strand abzusuchen und rückten am Vormittag des nächsten Tages ins Aridane-Tal vor.

Taxacorte fanden sie verlassen vor. Die Bewohner hatten das Dorf geräumt und waren mit all ihrem Vieh auf die Hochebene gezogen. Aber die Fremden suchten alles ab und plünderten die Häuser und nahmen alles Brauchbare mit, vor allem Ziegen, Nahrungsmittel, Hausrat und Schmuck. Auch ein Mädchen, Gazmira, die bei ihrer kranken Mutter geblieben war, spürten sie auf und schleppten sie als Gefangene weg.

Was waren das für Fremde? Wir erfuhren, dass sie sich Spanier nennen und aus einem Land kommen, das weit jenseits des Meeres liegt. Ein großer König regiert ihr Reich und befehligt viele Krieger und Schiffe. Mit ihren Seglern waren sie über das Meer gekommen und hatten schon viele Inseln besetzt, auch die, die man an klaren Tagen von den Gipfeln unserer Berge aus sehen kann und die wir Gomera nennen. Du weißt, es ist weit bis Gomera und gefährlich, mit dem Drachenbaumboot dorthin zu fahren. Deshalb hatten wir auch lange nichts mehr aus Gomera gehört und keine Ahnung, dass da bereits die fremden Eroberer saßen. Ganz überraschend tauchten sie bei uns auf.

Und wir konnten schließlich, nachdem alles vorbei war, noch mehr über die Fremden in Erfahrung bringen. Einer von ihnen, den wir gefangen nahmen und der später an seinen schweren Verwundungen starb, sagte es uns. Er sprach zwar eine völlig andere Sprache als wir, aber das, was wir wissen wollten, haben wir trotzdem aus ihm herausbekommen.

Ihr Anführer hieß Guillén Peraza und war der Sohn eines gewissen Hernán Peraza, der für den fremden König auf Gomera herrschte. Ein schlimmer Kerl muss dieser Hernán Peraza gewesen sein, ein Menschenjäger und Schinder, so sagte jedenfalls sein sterbender Krieger. Wie wir später hörten, ist er schließlich von einem Guanchenprinzen namens Huatacuperche erstochen worden, was das Zeichen für einen Aufstand der Stämme auf Gomera war.

Sein Sohn Guillén Peraza war wohl genauso übel, denn er wollte, obgleich er noch ein junger Mann war, unsere Insel erobern und alle Einwohner als Sklaven verkaufen. So ist es nämlich Sitte in jenem fernen Land Spanien: Sie fahren mit vielen Schiffen über das Meer, überfallen Inseln und betreiben Menschenhandel. Sie legen die Menschen in Ketten, sperren sie wie Tiere in Käfige ein und verkaufen sie irgendwo, wo man für arbeitskräftige Sklaven große Reichtümer eintauschen kann.

Aber zurück zu meiner Geschichte: Die Krieger unseres Stammes lagen also in den Bergen versteckt und beobachteten die Fremden. Nach ein paar Tagen sahen wir, dass ein großes Heer von ihnen, etwa zweihundert schwer bewaffnete Männer, von der Bucht aus in die Schlucht eindrangen. Guillén Peraza führte sie an. Er ritt auf einem merkwürdigen Tier mit sehr hohen Beinen. Er, wie auch einige andere Männer des Zuges, trug eine Kleidung, die wie Schuppen von Fischen glänzte. Die Fremden gingen langsam, manche schleppten schwere Lasten, und es klirrte leise bei jedem Schritt.

Inzwischen waren auch die Krieger aus dem Kraterkessel und die des Aridane-Tales zu uns gestoßen. Gemeinsam beobachteten wir den Zug der Fremden. Madango erkannte, dass sie nicht in friedlicher Absicht kamen. Sie hatten Taxacorte überfallen und ausgeplündert, und jetzt kamen sie mit all ihren Waffen zum Kraterkessel, in dem unser Heiliger Berg, der Idafe, liegt. Sollten wir also zusehen, wie sie ihn erreichten und womöglich dort den heiligen Opferplatz schändeten? Madango unternahm den Versuch, die Fremden aufzuhalten und zur Rede zu stellen. Er schickte drei Krieger des Stammes hinab in die Schlucht. Das waren Darapara, Chimayo und Garfa. Ich sehe es vor mir, als wäre es erst gestern gewesen: Die drei kletterten die Steilhänge des Time hinab und stellten sich den Fremden in den Weg. Sie waren mutig und unerschrocken und zudem mit Lanzen und Keulen bewaffnet. Wir alle sahen, dass sie nicht drohend, sondern ruhig auf die Fremden zugingen, um mit ihnen zu verhandeln. Was aber tat Guillén Peraza? Er winkte von seinem hochbeinigen Tier aus mit der Hand und gab ohne Warnung das Zeichen zum Angriff. Mehrere Fremde hoben lange Hölzer und richteten sie auf unsere Krieger. Es donnerte und gab Rauch, dann sanken Darapara, Chimayo und Garfa wie vom Blitz getroffen zu Boden. Jetzt stürmten andere vor und stachen mit blitzenden Stäben auf sie ein, die doch schon bereits am Boden lagen. Ich weiß nicht, was dies für Waffen waren, aber ich sah, dass sie die drei Männer in kürzester Zeit töteten.

Was hättest du nun an unserer Stelle getan? Sollten wir weglaufen, die Insel, unsere geliebte Heimat Benahoare, den Feinden kampflos überlassen? Madango entschied sich für den Angriff. Wir ließen die Fremden noch ein Stück tiefer in die Schlucht hinein vorstoßen, dann schlugen wir zu: Zunächst rollten wir Felsen ins Tal und lösten Steinlawinen aus, die ihnen den Rückweg versperrten. Dann verließen wir unsere Deckung und stürmten die Hänge hinab. Viele unserer Lanzen und Schleudersteine trafen und töteten feindliche Krieger. Aber die Waffen der Spanier erwiesen sich als überlegen. Besonders gefährlich waren ihre langen Hölzer, die Blitz und Donner spien. Durch sie wurden einige unserer besten Leute getötet, noch bevor sie den Gegner erreichen konnten. Auch die blitzenden Stäbe waren besser als unsere Lanzen und Keulen. Ein solcher Stab fuhr mir ins Gesicht, zerfraß mir das Fleisch und hätte mir beinahe meinen Schädel gespalten. Mit letzter Kraft schleppte ich mich davon, obgleich ich viel Blut verlor. Schließlich schwanden mir die Sinne.

Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf einem Felsvorsprung, hinter einem Gebüsch verborgen, nicht weit von der Schlucht entfernt. Grauenhaft brannte meine Wunde, ich war viel zu schwach, um mich aufzurichten, aber ich blieb bei Bewusstsein und konnte den weiteren Verlauf der Schlacht verfolgen.

Unsere Krieger waren ein kurzes Stück in die Berge zurück gewichen. Das war taktisch klug, denn hier fanden sie Schutz, während die Spanier sich in der Schlucht nicht verstecken konnten. Außerdem waren wir nun den Fremden eindeutig überlegen, wir kannten jede Trittspur, jeden Stein. Wir hatten die Spanier eingeschlossen. Immer wieder sprangen unsere Krieger aus ihrer Deckung hervor, schleuderten Steine und Lanzen und tauchten danach wieder unversehrt in der Felswildnis unter. Es war klar: Wir mussten sie alle vernichten. Ich sah, wie Madango mit ein paar Leuten den Anführer der Fremden angriff. Ein schwerer Stein hatte seinen Helm getroffen. Guillén Peraza stürzte von seinem Tier, als ihn Madango ansprang und ihm die Lanze in den Hals bohrte. Ein fürchterliches Gemetzel entbrannte. Von allen Hängen stürmten unsere Krieger herab und fielen mit Kriegsgeschrei über die Spanier her. Es gab viele Tote und Verletzte auf beiden Seiten.

Schließlich zogen sich unsere Leute erneut zurück, um den Einbruch der Nacht abzuwarten. Es waren nicht mehr viele der Spanier am Leben. Hinter einem Felsvorsprung hatten sie sich verschanzt, nachdem sie bemerkt hatten, dass ihnen der Rückzug zum Meer abgeschnitten war.

Und dann kam die Nacht. Es war sehr dunkel, der Mond besaß nur halbe Größe und war noch nicht über den Time geklettert. Aber wir Guanchen sehen in der Nacht fast so gut wie am Tage. Nach Mitternacht überfielen wir die Fremden erneut. Ich hörte den Klang der Waffen, Schreie und schließlich das Siegesgeheul unserer Krieger. Zweihundert Spanier waren es am Anfang gewesen, nur eine Handvoll soll entkommen sein. Am nächsten Tag verließ das Schiff die Bucht.»

Adargoma hatte lange gesprochen, zuletzt war seine Stimme ganz heiser geworden. Nun saß er da, den Kopf nachdenklich gesenkt, er sann wohl noch einmal den Ereignissen von damals nach.

Die Sonne war inzwischen über den Himmel gewandert, länger wurden die Schatten am Time, die Schlucht lag bereits ins Halbdunkel gehüllt. Noch immer kreisten Falken über den Hängen. In den Bäumen schrillten Zikaden.

Bencomo hatte dem Bericht des alten Kriegers aufmerksam gelauscht. Was er erzählt hatte, klang wirklich anders als die Geschichten am Lagerfeuer. Er spürte, dass Adargoma alles selber miterlebt hatte und noch immer davon berührt war.

«Ja», setzte Adargoma nach einer längeren Pause des Schweigens fort, «nun weißt du, woher die Schlucht der Todesängste ihren Namen hat. Todesängste haben wir ausgestanden, und gewiss auch die Fremden in ihren letzten Stunden dort. Besonders aber ich, besonders ich …»

Er hatte den Kopf gehoben und strich mit dem Zeigefinger über die scheußliche Narbe zwischen Auge und Mundwinkel.

«Ich lag lange auf jenem Felsvorsprung, bis man mich endlich fand. Mehr als einmal spürte ich den Todesdämon nahen, aber ich wollte einfach nicht sterben, es war noch zuviel Lebenswille in mir. Schließlich pflegte die Medizinfrau mich gesund. Und du siehst: Es ist ihr gelungen.»

Adargoma lachte. Dabei verzog sich die Narbe in seinem verwitterten Gesicht. Aber je länger Bencomo hinsah, desto mehr verlor sie an Schrecken. Er hatte sich fast schon daran gewöhnt. Er fühlte eine tiefe Zuneigung zu diesem alten Mann, der ein Verwandter seines Vaters war. Viel schon hatte er von ihm gelernt, alle Kniffe und Kenntnisse, die man nur einem erfahrenen Krieger abschauen konnte.

Der Alte beugte sich vor und sprach plötzlich flüsternd, was Bencomo recht unangemessen vorkam – schließlich saßen sie beide allein auf dem Seelenstein, weitab von Tixarafe und den Menschen. Wer sollte sie also hören?

«Seit jener Zeit haben wir nie aufgehört, die Bucht zu bewachen. Wenn es auch für die Fremden eine schlimme Erfahrung war, auf Benahoare zu landen, und hoffentlich auch eine Lehre, so weiß man doch nicht, ob sie nicht vielleicht doch eines Tages wiederkommen. Und wenn, dann sollen sie uns bereit und in Waffen antreffen. Es ist sehr wichtig, hier Wache zu halten, lebenswichtig sogar … Deshalb sollte ein Krieger, der hier oben seinen Dienst tut, sich nie vom Schlaf übermannen lassen. Es kann verderblich für den ganzen Stamm werden, wenn die Wache einschläft.»

Das Meer lag still glitzernd wie eine Perle zwischen den Schatten der Berge. Ein sanfter warmer Wind glitt über die Wände, raschelte in den langstieligen Blättern der Drachenbäume. Wie Riesen der Urzeit sahen sie aus mit ihren knorrigen Wurzelstämmen, den wuchtigen, weitausladenden Kronen. Über die scharfe Felskante des Time glitt pfeilschnell ein Falkenpaar dahin, streifte mit den Schwingen fast den Boden, um sich dann im Steilflug in die Schlucht hinabzustürzen. Ihr schrilles Keckern verriet, dass sie dort unten Beute erspäht hatten. Weiter westlich tanzte ein Krähenschwarm die große Spirale, regnete dann, wie auf ein geheimes Kommando hin, auf die saftgrünen Hänge ab. Ein paar Passatwolken trieben am Himmel. Als goldener Kamm harkte die Sonne durchs Gras, ließ die Farben aufleuchten, ein brennendes Grün, blutrot die Wände aus Lavatuff und silbergrau die verwitterten, schrundigen Basaltblöcke.

Friedlich war das Bild, einschläfernd das Gesumm der wilden Bienen über den Blüten ringsum. Adargoma war längst ins Dorf zurückgekehrt. Bencomo gähnte und streckte sich. Er lag auf dem Rücken des Seelensteins, der hier oben eine Mulde für den Körper bot, fast ein Bett. Ein ganz besonderer Felsen war dieser Seelenstein: Seine der Schlucht und dem Kraterkessel zugewandte Seite war mit einem großflächigen Bild verziert, einer tiefen, labyrinthartigen Gravur, deren Rillen immer wieder mit roter Erde ausgemalt wurden. Davor lag auf einer Felsnase der Tagoror, der Versammlungsplatz des Stammes, mit den zum Kreis angeordneten Sitzsteinen. Zu bestimmten Zeiten legte der Medizinmann Opfergaben für die Götter auf den Stein, Milch und Butter, manchmal auch Eingeweide von Tieren. Diese heilige Handlung durfte nur er vollziehen, allein, während sich der Stamm in gebührendem Abstand hielt und auf das Eintreffen der Vögel wartete. Wenn sie kamen, um sich die Opfergaben zu holen, dann waren sie keine Falken und Krähen, Raben, Adler und Geier mehr, sondern Boten der Ahnen, die ihre Nachrichten zum Seelenstein brachten, Botschaften aus dem Jenseits, die nur für den Medizinmann bestimmt waren, die nur er verstand.

Später wurde der Altar des Seelensteins sorgfältig mit Wasser gereinigt und diente wieder als Ausguck für den Wächter des Stammes, wie nun Bencomo einer war. Man konnte weit sehen, über die Schlucht hinweg in die jenseitige Hochebene des Aridane-Tals und weiter noch bis zum Steilkamm der Cumbre, wo an manchen Tagen die dickflauschigen Passatwolken hängen blieben, um wie ein weißer Wasserfall die Felshänge herabzuquellen. Im Aridane-Tal franste der Wind die Wolken auf und trieb sie zum Meer, weiße, geblähte Segel am blauen Himmel.

Und dann die Küste: Ein grüner, nur von grauschwarzen Lavazungen durchbrochener Streifen, der sich endlos nach Süden zog. Vulkane hatten die Insel geformt, die Cumbre, den Time, den Nambroque, den Bejanado und all die anderen Berge steil aufgestülpt und breite Bänder aus Lava zum Meer hinuntergegossen. Dort aber, wo die breite Schlucht zwischen den Felsen klaffte, wo sie, aus dem Kraterkessel kommend, zum Meer hin auslief, lag die windstille Bucht von Taxacorte, die Stelle, die jeder Wächter besonders im Auge behalten musste. Sollten jemals fremde Schiffe auftauchen, so würden sie hier landen, wie das schon einmal geschehen war, damals, in jener schlimmen Zeit, von der Adargoma gesprochen hatte.

Bencomo hatte noch nie soviel über den Überfall der Spanier wie eben von dem Alten gehört. Bis heute waren für ihn die Berichte von damals nur Märchen, Legenden gewesen, die die Krieger erzählten, um sich selbst zu rühmen, wobei sie es mit der Wahrheit so wenig ernst nahmen wie die Jäger oder Fischer. Jetzt wusste Bencomo, warum er über die Bucht wachen musste, obgleich dort niemals etwas geschah.

Er liebte die Bucht, das sanfte, manchmal aber auch aufgewühlte Meer, den Strand mit dem feinen schwarzen Sand, der an vielen Tagen so heiß von der Sonne wurde, dass die nackten Sohlen der Füße wie Feuer brannten. Lapas gab es dort, die schmackhaften Meeresschnecken. Sie klebten überall an den wasserumspülten Felsen, man brauchte die Früchte des Meeres nur abzuernten. Bencomo war besonders geschickt darin, stets trug er eine scharfe Feuersteinklinge bei sich im Gürtelsack. Damit konnte er leicht unter die Schale der Tiere fahren, um sie vom Felsen, wo sie sich mit ihrer weichen Seite festgesaugt hatten, abzuschneiden. Zwanzig solcher Schnecken ergaben eine gute Mahlzeit.

Aber das war nicht der einzige Grund, warum er die Bucht von Taxacorte in letzter Zeit immer häufiger aufsuchte. Die Gegend war eigentlich nicht sein Jagdrevier. Mayantigo herrschte über das Aridane-Tal, zu dem Taxacorte mit seinem Strand gehörte. Die Leute seines Stammesgebietes sahen es nicht gern, wenn Menschen aus Tixarafe und Hiscaguan die Berge herabgestiegen kamen, um sich an den Lapas gütlich zu tun, es hatte deswegen schon Streit gegeben. Der wahre Grund, warum Bencomo gern in die verbotene Bucht schlich, war Ica, die schöne Ica, für die sein Herz heimlich schlug. Er hatte sie beim Baden gesehen. Ihr Körper war braun gebrannt und geschmeidig, sie lachte, wenn sie auf die Brandungswelle zulief, so als wolle sie mit ihr zusammenprallen und von der Wasserwand umgerissen werden. Im allerletzten Moment erst sprang sie ab und tauchte unter der Welle durch. Irgendwo dahinter, bange Augenblicke später, tauchte ihr blonder Haarschopf wieder auf, schüttelte sich, und ihr Mund lachte, als berge das Meer keine Gefahr, sondern wäre bloß ein Spielzeug für sie.

Dieses Lachen, besonders das Lachen war es, was Bencomo verzaubert hatte. Mehrmals hatte er sie so erlebt, so ausgelassen und übermütig. Aber nie hatte er die Gelegenheit ergriffen, sie anzusprechen, und jetzt träumte er schon von ihr. Er war wie verhext: Er, der jetzt ein junger Krieger des ersten Grades war, die Mutprobe bereits bestanden hatte und im Tagoror bei den Männern sitzen durfte, fand nicht den Mut, ihr direkt in die Augen zu sehen oder gar mit ihr zu reden. In seinen Träumen aber geschahen ganz andere Dinge … Da tauchte er zusammen mit ihr durch die Brandung, schwamm mit ihr um die Wette, holte sie ein, umschlang ihren Körper, merkte, dass sich ihre Arme nicht gegen ihn wehrten, spürte ihre Brüste, hörte ihr Lachen dicht an seinem Ohr. Und später lagen sie im warmen, schwarzen Sand, Icas Kopf in seiner Achselhöhle geborgen, ihr Haar, ihre Haut, ihre Lippen schmeckten nach Salz und ihr Blick war so verführerisch tief, dass er gerne darin ertrank. In diesem Moment, hier in der Mulde des Seelensteins, glaubte er wieder, neben Ica zu liegen. Ganz deutlich meinte er ihren Körper zu spüren, ihren Atem; ihr blondes, inzwischen von der Sonne getrocknetes Haar wehte ihm über das Gesicht, kitzelte ihn. Er riss die Augen auf, sah sich verwirrt um. Neben ihm lag noch immer die hölzerne Lanze mit der im Feuer gehärteten Spitze, der Beutel aus dem Leder einer jungen Ziege, den er vorhin vom Gürtel gelöst hatte. Gofio war darin, das geröstete Mehlpulver aus den zerstampften Wurzeln des Farnkrauts. Bencomo öffnete den Beutel, schüttelte etwas vom weißgrauen Inhalt in seine hohle Hand, sammelte Speichel und spuckte mehrmals auf das Mehl. Als die Masse geschmeidig genug war, fing er an, daraus mehrere kleine Kugeln zu kneten. Eine nach der anderen steckte er in den Mund. Es schmeckte würzig, ein wenig herb vom Rösten, und es machte ihn satt. Ein paar Wildfeigen, die er am Morgen auf dem Weg zum Seelenstein gefunden hatte, ergänzten das karge Mahl.

Zwei Eidechsen hatten sich lautlos genähert, ein braunes Weibchen lag bäuchlings auf den warmen Felsen gepresst, der größere schwarze Bulle mit blauem, pochendem Kehlsack hatte den Vorderleib aufgerichtet und die Krallenfüße seitlich zur Sonnenanbeter-Haltung gespreizt. Beide beobachteten aufmerksam Bencomo, vor allem, ob etwas von seinem Essen übrig bleiben würde. Aus der Nähe wirkten sie wie kleine Drachen, wie Urwelttiere einer längst vergangenen Epoche.

In der Tat hatte Bencomo die Stiele der Feigen nicht mitgegessen, er warf sie in ihre Richtung, es war noch etwas Fruchtfleisch daran. Unglaublich flink schossen die beiden Tiere vor, schnappten nach den Happen und schleppten sie rasch außer Reichweite. Bencomo lachte und schnürte den Gofiobeutel fest zu. Er wusste, dass sie nicht davor zurückschrecken würden, in die Öffnung zu kriechen. Gofio stellte für sie einen besonderen Leckerbissen dar.

Er gähnte erneut und machte es sich in der Steinmulde bequem. Die Sonne stand nun hoch, es wurde heiß, der Wind hatte die letzten Passatwolken zerteilt. Es war still ringsum. Der Schlaf im Schatten eines Drachenbaumes würde jetzt gut tun. Aber Bencomo musste ja Wache halten, in die Bucht von Taxacorte spähen, obgleich dort unten nichts geschah. Es war nie etwas passiert, solange er denken konnte. Aber Adargomas Geschichte hatte ihn doch nachdenklich gemacht. Wenn sie nun noch einmal kämen, diese Spanier …?

Fliegen umsummten seinen Kopf, er jagte sie mit einer trägen Geste fort. Irgendwo kletterten Ziegen durch den Steilhang des Time, Geröll löste sich unter ihren Hufen und fiel zerbröckelnd zu Tal. Dann war es wieder still. Es war die Stunde der lautlos dahin gleitenden Falken. Müdigkeit überfiel Bencomo. Zugleich stiegen die Träume wieder in seinem Geist empor. Immer die gleichen Träume: Er kletterte den schmalen Saumpfad am Time hinab in die Bucht von Taxacorte. Sein Weg war vorbestimmt, das Ziel bekannt – das gischtschäumende Meer, das mit immer derselben Woge an die schwarze Sandküste schlug, als sei es ein großes, sattes Tier, das atmend dalag, sich reckte und streckte. Beim Einatmen zog es das Wasser zurück, formte Wellen daraus und schickte sie ausatmend wieder gegen den Strand. Und es machte ein schnarchendes Geräusch, wenn das zurückweichende Wasser die größeren Kiesel übereinander rollen ließ. Danach rauschte und gurgelte die Brandung, so gleichmäßig, dass es müde machte. Nur das helle Lachen tönte aus allem heraus, Icas Lachen. Sie lag halb aufgerichtet im Sand, sprungbereit auf die Hände gestützt und schnellte erst hoch, als die große Welle sie beinahe erreichte, und wieder lachte sie dieses Lachen, das Bencomo so liebte.

Jetzt zögerte Bencomo nicht länger, er sprang auf, rannte auf das unendlich grünblaue Wasser zu. Gerade, als er die Brandungswoge erreichte, traf ihn ein Schlag. Aber nicht von vorn, wie er erwartet hatte, sondern völlig überraschend im Rücken. Bencomo schrie auf. Urplötzlich war er wach. Er spürte, dass ihn da etwas von hinten angesprungen hatte, ein großes, kräftiges Tier, das ihn zu Boden warf und niederzwang. Den Atem an seinem Nacken spürte er – und danach, wie aus dem Nichts, den zweiten Schlag, heftig, schmerzhaft und dumpf. Das Meer brach über Bencomo zusammen.

Langsam löste sich die Dunkelheit auf. Bencomos Geist, der eine kurze Zeitspanne gefangen gewesen war, kam wieder frei. Was war geschehen?

Er lag noch immer auf dem Seelenstein, aber etwas hielt ihn fest umfangen, presste seinen Körper gegen den Fels. Als er den Kopf seitwärts drehte, erkannte er, was es war. Der alte Mann. Sein Gesicht war ganz nahe bei ihm. Runzelig und vom Wetter gegerbt, unzählige Falten verliehen ihm das Aussehen von uraltem, verwittertem Gestein. Das schlimmste aber war die breite, rotschrindig aufgeworfene Narbe, die vom linken Auge bis hinunter zum Mundwinkel lief.

Bencomo bäumte sich auf, als er merkte, dass der Würgegriff des Alten sich lockerte, kam er auf die Beine.

«Was soll das?», rief er, «du hättest mich umbringen können!»

«Das stimmt», lachte Adargoma, «dabei war es nur meine Faust, die dich niederschlug. Du hast Glück gehabt. Hätte ich das da genommen …» – er deutete auf die schwere Holzkeule mit dem gebogenen Knauf neben sich – «… wäre dir der Schädel gespalten worden!»

Bencomo starrte wütend den alten Krieger an. Adargoma besaß trotz seines hohen Alters noch immer den Körper eines jungen Mannes. Deutlich traten an seinem nackten Oberkörper die Muskeln und Sehnen hervor. Stark, wendig und schnell wie eine Bergziege war Adargoma. Nur sein Kopf bildete einen seltsamen Kontrast zum übrigen Körper. Weiß war das Haar, in langen, dünnen Strähnen nach hinten gekämmt und zu zwei Zöpfen zusammengebunden. Am rechten hing eine durchbohrte Muschelschale, am Ende des anderen baumelte eine einzelne blauschwarze Krähenfeder.

Adargoma hatte die Keule aufgenommen und wog sie spielerisch in den Händen. Er grinste breit, was seinem Gesicht einen schrecklichen Ausdruck verlieh, denn die Narbe verzog sich dabei und schien genau ins linke Auge zu laufen.

«Ja, ich hätte dich töten können, Kleiner», kicherte er. «Aber das wollte ich nicht. Ich wollte dir nur einen Denkzettel verpassen. Du hast schlafend dagelegen und nichts gehört, als ich mich von hinten anschlich. Das ist schlimm für einen Krieger, sehr schlimm sogar! Denke an meine Geschichte! Ein Spanier hätte dich überrumpeln können, bevor du auch nur einen Laut von dir gegeben hättest. Ein Krieger, der auf der Wache liegt, sollte niemals schlafen, erinnerst du dich nicht?»

Bencomo senkte beschämt den Blick. «Du hast recht», gab er kleinlaut zu, «ich muss wohl für einen kurzen Moment eingeschlafen sein. Es war so warm und so still ringsum …»

«Ein schlechter Grund, um zu sterben», sagte Adargoma. «Schande über dich!» Er spuckte aus. «Wenn ich das Madango oder den anderen erzähle, ist es aus mit dir. Dann wirst du bestraft, zumindest nie wieder zur Wache ausgewählt. Willst du, dass ich davon erzähle?»

«Natürlich nicht», sagte Bencomo. «Ich bitte dich, dass du darüber schweigst. Bist du nicht ein Verwandter meines Vaters?»

Adargoma nickte ernst. «ja, das bin ich. Darum werde ich auch still sein. Den Schlag aber hast du verdient. Hoffentlich wird dir das eine Lehre sein.»

Bencomo betastete seinen Kopf. Es würde eine Beule geben, aber das war weniger schlimm, als im Kreis der Krieger als Versager zu gelten. Und er war froh, dass ihn der Alte und nicht irgend jemand anderes ertappt hatte.

Eine Weile saßen sie schweigend nebeneinander. Dann wagte Bencomo zu reden. «Darf ich dir eine Frage stellen, Adargoma?»

Der Alte nickte zustimmend.

«Ich weiß, dass es wichtig ist, hier oben auf dem Seelenstein Wache zu halten, und eine Ehre für jeden jungen Krieger. Aber … besonders aufregend ist das nicht. Du musst zugeben, dass man sich beim Ringkampf besser beweisen kann, beim Fallenstellen oder auch beim Fischspeeren. Hier oben aber passiert nichts.»

Adargoma blickte den jungen Mann ernst und prüfend an. «Du bezweifelst, dass Madangos Befehl sinnvoll ist?»

«Nein», antwortete Bencomo schnell, «nie würde ich am Wort des Königs zweifeln.»

«Und die Geschichte, die ich dir erzählt habe – hast du sie vergessen? Gib es zu, du hältst sie für ein Märchen, für das übertriebene Geschwätz eines alten Mannes …»

«Nein», stotterte Bencomo, «natürlich nicht.» Er war verlegen und fühlte sich unbehaglich.

«Ich sage dir, jedes Wort davon ist wahr», sagte Adargoma mit Nachdruck. «So wahr und wirklich wie diese Narbe hier, die ich als Andenken trage.» Er tastete mit den Fingern durchs Gesicht. «Sie erinnert mich ständig daran, was damals geschah. Manchmal, wenn der Wind umschlägt und das Wetter wechselt, brennt sie wie Feuer, sie schmerzt dann wie damals, als ich auf dem Felsvorsprung in der Schlucht der Todesängste lag …»

«Und du glaubst wirklich, dass die Schiffe eines Tages wieder auftauchen werden – dass sich alles noch einmal wiederholt?»

«Davon bin ich felsenfest überzeugt», sagte Adargoma. «Ich habe das Weiße in den Augen der Fremden gesehen und mit ihnen gekämpft, und ich warne nicht ohne Grund: Sie sind gierig nach Beute, brutal und zu allem entschlossen. Gewiss, die Niederlage in der Schlucht der Todesängste hat sie abgeschreckt und wohl davon abgehalten, schon bald darauf einen neuen Versuch zu wagen. Wahrscheinlich hat die Kunde davon in jenem fernen Land Spanien Entsetzen verbreitet und uns eine Atempause verschafft. Aber ich sage dir: sie wird nicht ewig anhalten. Viel Zeit ist seitdem vergangen, und die Menschen vergessen schnell. Wie bei uns, wird es auch bei ihnen sein: nur die ganz Alten erinnern sich noch, die jungen schon nicht mehr, sie schenken den Erzählungen am Lagerfeuer keine Beachtung. Junge Krieger, die ihren Mut beweisen wollen, rücken nach, und vielleicht ist einer unter ihnen, der die anderen anstachelt. Sie werden alles vergessen haben, nur nicht, wo unsere Insel liegt. Sie werden alle Bedenken beiseite schieben und in ihre Schiffe steigen, um uns erneut anzugreifen. Ich weiß nicht, was sie bei uns eigentlich suchen, aber glaube mir, Bencomo, eines Tages werden sie kommen – und ich befürchte, ja, ich fühle es – es wird schon bald sein.»

Er schwieg, und Bencomo dachte über seine Worte nach. Er hatte überzeugend gesprochen, Adargomas Geschichte musste wahr sein und seine Sorge berechtigt …

«Um so mehr setze ich meine Hoffnung auf junge Männer wie dich …», fuhr der alte Mann fort, «… auf ihren Mut, ihre Klugheit, ihre Tapferkeit und vor allem darauf, dass sie ihre Aufgaben ernst nehmen und wachsam bleiben. In ihrer Hand liegt das Schicksal des Stammes und des ganzen Volkes von Benahoare. Besonders hier auf diesem Posten, wo man sofort sieht, wenn sich ein feindliches Schiff nähert. Diese Wache bedeutet eine große Verantwortung. Ein Späher, der einschläft, kann uns alle das Leben kosten …»

«Sprich bitte nicht mehr davon», sagte Bencomo, «ich schäme mich, dass mir das passiert ist.»

Adargoma blickte den jungen Mann prüfend an. «Es ist gut», nickte er, «die Sache bleibt unter uns.»

Der Wind war etwas frischer geworden. Unten in der Bucht wühlte er nun bestimmt das Wasser auf. Aber das konnte man von hier aus nicht so genau erkennen, nur dass das dunkle Meer jetzt einen weißlichen Gischtschleier trug. Als Bencomo den Kopf hob, sah er die Sonnenscheibe westlich von Tixarafe versinken und den Himmel sich rotviolett verfärben. Zugleich stand im Osten der Mond über dem Rücken der Cumbre. Bleich war er und beinahe voll. Die Hänge der Cumbre lagen schwarz und scharf konturiert wie ein lang gestrecktes, schlafendes Tier über dem Aridane-Tal. Einzelne Feuer leuchteten dort, Sterne, von Menschenhand entzündet, zitternd wie die Sterne am nächtlichen Himmel, die bald sichtbar werden würden.

«Und das Mädchen Gazmira, von dem du mir erzählt hast … du weißt schon, die von den Fremden gefangen wurde …», fragte Bencomo, «… was geschah eigentlich mit ihr?»

Adargoma verzog das Gesicht. «Das weiß niemand. Schön und klug war sie, ich habe sie gekannt. Ein Fischer sah, wie die Spanier sie aufs Schiff schleppten. Beim Kampf in der Schlucht der Todesängste war sie jedenfalls nicht mehr dabei. Ob sie noch lebt? Sie müsste jetzt etwa so alt sein wie ich. Vielleicht wurde sie als Sklavin verkauft.»

«Sklave …» Bencomo spuckte aus. «Wie kann man einen Menschen als Ware betrachten und damit handeln … Im Kampf verwundet zu werden oder das Leben zu verlieren, das ist ehrenhaft. Aber lebendig gefangen zu sein, ein Unfreier, der anderen dienen muss – das ist wohl das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann.»

«Du denkst wie ein echter Krieger», sagte Adargoma. «Genauso fühle ich auch, fühlen wir alle. Darum müssen wir ein Leben lang wachsam sein und unsere Insel vor diesem Übel bewahren.» Er schnellte plötzlich auf die Beine, rieb sich die vom Sitzen müde gewordenen Glieder. «Du kannst übrigens gehen, Kleiner», sagte er, «deine Wache ist vorbei, und ich bin hier, um dich abzulösen.»

«Nenn mich nicht immer Kleiner, auch wenn du ein Verwandter meines Vaters bist», sagte Bencomo.

Adargoma grinste spöttisch. Er wollte etwas erwidern, verkniff es sich aber. Statt dessen stieß er den Jungen freundschaftlich an die Schulter. «Ist gut, ich werde das nächste Mal daran denken. Weißt du, wenn man erst so alt ist wie ich, kommen einem die meisten Menschen wie Kinder vor … Geh nun, im Dorf warten bestimmt deine Freunde auf dich. Für mich sind die stillen Abende gut, und noch besser die Nacht.» Er deutete auf die an seinem Haarschopf baumelnde Feder. «Wahrscheinlich bin ich eine alte Krähe. Ich unterhalte mich gerne mit ihnen, wenn sie zum Seelenstein kommen …»

Er brabbelte noch weiter, aber das hörte Bencomo, der in langen Sätzen die Hänge nach Tixarafe hinabsprang, schon nicht mehr. Der Geruch des Feuers zog ihn ins Dorf.

Ich muss Ica unbedingt wiedersehen, dachte Bencomo. Aber unter welchem Vorwand kann ich zur Bucht gehen? Auffällig oft schon war er zum Lapassammeln zu den Klippen hinabgestiegen. Seine Freunde hatten es bemerkt, seine Eltern. Und sie hatten ihn gewarnt: «Lass dich nicht so oft im Aridane-Tal sehen, das geht auf die Dauer nicht gut. Wir leben zwar in friedlicher Nachbarschaft mit Mayantigos Stamm, aber das war nicht immer so und kann sich auch wieder ändern. Willst ausgerechnet du Ursache für neue Streitigkeiten sein? An den Felsen von Tixarafe kleben genug Lapas, ausreichend für uns alle.»

«Aber keine so großen wie in der Bucht von Taxacorte», widersprach Bencomo starrköpfig. «Außerdem habe ich neulich auf dem Weg dorthin Obsidianknollen entdeckt, so groß, dass man mehrere Klingen daraus schlagen könnte. Obsidian ist härter als der Basalt, den wir für unsere Messer verwenden. Basalt wird im Gebrauch schartig und stumpf, außerdem bricht er sehr leicht. Bei Obsidian passiert so was nie.»

«Du bist ein sturer Bursche», antwortete Zuguiro, Bencomos Vater. «Meinetwegen geh, aber lass dich nicht erwischen.»

Und Bencomos Mutter ergänzte: «Pass vor allem auf Mazo auf, wenn du ihn mitnimmst. Du bist für ihn verantwortlich.»

Mazo, der jüngere Bruder, war jedes Mal begeistert, wenn Bencomo ihn auf seine Streifzüge mitnahm. Mazo war zwölf, galt also noch als Kind und durfte nicht im Kreis bei den Kriegern sitzen. Wenn alles gut ging und der Feycan, der Richter, zustimmte, würde er im Sommer zur Männerweihe zugelassen werden. Die Weihe war mit einer Mutprobe verbunden. Erst wenn man diese bestand, galt man als vollwertiges Mitglied des Stammes.

Mazo war blond, sein Haar viel heller als das von Bencomo, und seine Augen glitzerten so blau wie das Wasser des Taburienteflusses. Er lief meist nackt, bis auf den ziegenledernen Lendenschurz, und er beneidete Bencomo heftig darum, dass dieser bereits einen Jagdbeutel mit allerlei Utensilien am Gürtel tragen durfte. Einmal hatte der ältere Bruder den Inhalt ausgebreitet und stolz die Gegenstände, die er ständig bei sich trug, gezeigt: Klingen und Schaber aus Basalt und Obsidian, schwarze, getrocknete Mocanbeeren als Notnahrung, eine verzierte Knochennadel – und als kostbarsten Besitz eine kleine Tonfigur, die ihm die Medizinfrau nach der bestandenen Mutprobe geschenkt hatte. Sie war kaum so groß wie eine Fingerkuppe und stellte Tara, die große Erdmutter dar – eine fette, sitzende Frau mit langem Hals, der in einen winzigen, gesichtslosen Kopf auslief. Jeder Krieger und auch die erwachsenen Frauen besaßen eine solche Figur. Sie sah bei jedem anders aus, verkörperte aber stets Tara. Die große Erdmutter offenbarte sich in vielerlei Gestalten und Formen.

«Pass auf», sagte Bencomo, «wir steigen zur Bucht von Taxacorte hinunter und sammeln den ganzen Tag lang alles, was wir brauchen können. Wir nehmen Körbe mit, häng dir den großen um, den Vater neulich geflochten hat.»

«Werden wir Lapas schneiden?»

«Ja.»

«Und vielleicht auch ein paar Fische fangen?»

«Auch das.»

«Dann nehme ich den Angelhaken und den Speer mit.»

«Tu das. Vor allem aber versprich mir eines: Verhalte dich ruhig; wir wollen unbemerkt bleiben, und wenn wir Leute des anderen Stammes sehen, verstecken wir uns. Es ist ihr Gebiet, in dem wir unterwegs sind.»

Mazo war aufgeregt. Er fieberte darauf, sich zu beweisen. der Ausflug war ganz nach seinem Geschmack.

Im Morgengrauen, als die Sonne schon ihr erstes Licht aufs Meer schickte, aber noch nicht über den Hängen des Time stand, gingen sie los. Sie folgten der Trittspur zum Seelenstein, bogen dann aber ab und benutzten den alten Weg, der an den verlassenen Höhlen vorbeiführte. Hier wurde Mazo still, presste die Lippen zusammen und konzentrierte sich darauf, seine Füße sicher zwischen die bröckligen Steine zu setzen, ohne nach rechts oder links zu blicken. Dabei war der abschüssige Weg hier keinesfalls gefährlicher als an anderen Stellen am Time. Aber die verlassenen Höhlen ängstigten ihn. Es hieß, in den uralten Zeiten seien hier Menschen begraben worden, und ihre Geister schwebten noch immer über dem Ort.

Das stimmte möglicherweise sogar. Bevor man den Friedhof in der großen Felskammer angelegt hatte, war es bei den Vorfahren üblich gewesen, die Toten in Wohnhöhlen zu lassen oder sie sogar dort einzumauern. Solche Höhlen waren fortan tabu, man machte einen weiten Bogen um sie. Einmal waren Mazo und Bencomo bei ihren Streifzügen auf eine Höhle gestoßen, die weitab von den anderen im Felshang lag. Da es regnete und ein heftiger Sturm ging, suchten sie einen Unterschlupf und hatten sich nach anfänglichem Zögern weiter hineingetraut. An der Rückwand der Höhle waren sie auf röhrenartige Löcher gestoßen, in die sie aber nicht kletterten, weil Bencomo sagte, es seien alte Gasschlünde des Vulkans, und sie würden direkt zum Zentrum der Erde führen, wo der Guayote saß und über das Schattenreich wachte.

Dann aber waren sie in einem Seitenteil der Höhle auf einen Raum gestoßen, dessen Zugang durch große Steine verschlossen war. Ein paar davon waren herausgefallen und gaben oben in der Wand einen Spalt frei.

«Heb mich hoch, damit ich durch den Spalt sehen kann», hatte Mazo gefordert und war auf Bencomos Schultern geklettert. Als er oben stand und den Kopf durch die Öffnung steckte, sah er zuerst nichts, nur Dunkelheit und einige Spinnweben. Aber nachdem sich seine Augen an die Finsternis gewöhnt hatten, entdeckte er die beiden Körper in der Ecke. Ein Mann und eine Frau saßen dort, seltsam starr in Ziegenhäute gewickelt, als würden sie frieren. Anstelle der Gesichter aber starrten ihn zwei Totenschädel an. Mazo hatte vor Entsetzen aufgeschrien und sich, so schnell er konnte, von den Schultern des Bruders gleiten lassen. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er Mumien gesehen hatte.

Seitdem flößten ihm Höhlen, besonders solche, die weitab von den anderen lagen, Respekt ein. Nicht, dass er das Tabu gefürchtet hätte – wie Bencomo glaubte er die übertrieben klingenden Geistergeschichten nicht, die man sich abends am Lagerfeuer erzählte –, aber vorsichtig war er schon geworden. Man konnte schließlich nie wissen, wie sich die Toten verhielten, und ob sie neugierigen Kindern wohlgesonnen waren …

Das Wegstück nach den verlassenen Höhlen war wesentlich steiler und erforderte größte Aufmerksamkeit, dennoch atmete Mazo spürbar auf. Klettern konnte er wie jedes Kind der Insel. Schon von klein auf lernte man es und wetteiferte darin mit den Ziegen. Bencomo war, seiner längeren Beine wegen, Mazo stets ein gutes Stück voraus. Um den jüngeren Bruder brauchte er sich aber keine Sorgen zu machen. Lieber blieb er des öfteren stehen und überprüfte sichernd die Umgebung.

Wer wohl jetzt gerade oben auf dem Seelenstein lag und Wache hielt, überlegte Bencomo. Ob der sie sah und mit den Augen ihren Abstieg verfolgte?

Auf halber Höhe des Time gingen sie parallel zur Schlucht der Todesängste. Bei jedem Schritt raschelte es, wenn Eidechsen vor ihnen flüchteten. Spinnen hatten ihre Netze von Dornbusch zu Dornbusch gespannt, Kreuzspinnen und die größeren schwarz-gelb gestreiften Zebraspinnen. Aber die taten niemandem etwas. Mit der Spitze der Lanze hob Bencomo vorsichtig die Haltefäden ihrer Netze an und ließ die Tiere beiseite gleiten, bevor er weiterging. Nach ein paar Stunden bereits würden sie ihre Netze repariert haben und erneut zwischen den Büschen hängen. Sie waren fleißig und überaus nützlich, Bencomo hatte Respekt vor ihnen. So war es auf Benahoare üblich: Der Guanche achtete die Natur in all ihren Erscheinungsformen, jeder Grashalm, jede Pflanze war wichtig und erfüllte ihre Funktion im großen Gefüge, kein Tier wurde unnütz getötet. Der Mensch musste essen, aber er brauchte wenig. Wenn er ein Tier tötete oder eine Pflanze brach, bedankte er sich bei deren Clan, der auf gewisse Weise mit dem Clan der Menschen verwandt war. Der Mensch war nur ein winziger Teil der großen Natur, und die Augen der Erdmutter sahen alles. Auch der Guayote, der Dämon aus dem Vulkan, beobachtete das Treiben der Menschen. Handelte einer gegen seinen Willen, versündigte er sich gegen die Natur, so konnte er grollen und sich fürchterlich rächen. Sprachen die Lavabahnen nicht eine deutliche Sprache, waren sie nicht Ausdruck seines gewaltigen Zorns, eine Strafe, die er über die übermütigen Menschenwesen kommen ließ, um sie in ihre Schranken zu weisen?

Er ging jetzt direkt zum Meer hinunter. Eine Trittspur war nicht mehr vorhanden, auch Ziegen kletterten hier nicht, dafür war es zu steil. Bencomo und Mazo aber nahmen die Herausforderung des Felsens an. Jede Stelle blitzschnell auf die Sicherheit des Trittes überprüfend, den Blick ständig am Boden, sprangen sie von Vorsprung zu Vorsprung. Es war ein herrliches Gefühl, sich so schnell fortzubewegen und dabei große Höhenunterschiede zu überwinden. Bencomo hatte bei seiner Mutprobe ganz andere Berge erklommen, für ihn war das hier ein Spiel. Das Springen und Ausbalancieren am Berg kam dem Fliegen sehr nahe, man fühlte sich fast schon wie ein Vogel dabei. Atemlos kamen sie unten an.

Endlos weit und leer lag der schwarze Strand, mächtig rauschte das Meer und warf seine Wellen ans Land. Wo die Felsen ins Wasser reichten, glänzten sie pechschwarz. Kleine Schaumblasen klebten an ihnen und zerplatzten prickelnd, während Krabben und winzige Meerestiere emsig umherliefen. Die feuchte Zone war ihr Lebensgebiet, und sie waren beständig darum bemüht, gerade in solchen feuchten Streifen zu bleiben, wohin die Gewalt des Meeres nicht reichte und wo die Sonne nicht genug Zeit hatte, den Felsen auszutrocknen und heiß werden zu lassen. Dies war auch das Reich der Lapas, in ganzen Kolonien klebten sie hier an den Steinen.

Bencomo und Mazo nahmen ihre Messer und pflückten sie ab. Die ersten aßen sie gleich an Ort und Stelle, frisch mundeten sie am besten, salzig vom Wasser und schmackhaft wie Fleisch. Als sie satt waren, sammelten sie weiter in den Korb. Die Leute zu Hause würden sich freuen und sie dafür loben. Auch aus den Schalen ließen sich allerlei nützliche Dinge fertigen, zum Beispiel Löffel, wenn man sie durchbohrte und einen hölzernen Stiel hineinsteckte. Aus mehreren durchbohrten Schalen ließen sich Ketten machen, die schön auf der Brust aussahen und bei jeder Bewegung leise klapperten. Als sie genügend zusammen hatten, machte sich Mazo auf die Suche nach einem Köder für seinen Angelhaken aus zugespitztem Knochen. Korb und Fischspieß hatte er auf einen Felsbuckel gelegt, zu dem das Meer nicht hinaufreichte, nun watete er am feuchten Streifen vor der Brandungswelle entlang. Rhythmisch kam das Meer heran und umspielte seine nackten Beine. Hin und wieder klatschte auch eine größere Welle heran und spritzte ihn nass bis zur Brust. Das war angenehm kühl, und Mazo genoss es, gerade diesen Wellen nicht auszuweichen und seinen Weg schnurgerade am Meer entlang zu nehmen. Bencomo hatte sich in den schwarzen Lavasand geworfen, lag auf dem Rücken und beobachtete den Flug der Seevögel über sich. Er besaß Fantasie, er konnte sich vorstellen, wie ihnen zumute war, so hoch oben in der Luft oder flügelnahe dem glitzernden Spiegel des Meeres. Auch die wenigen weißen, sich ständig im Wind verändernden Wolken besaßen für ihn ein eigenes Leben. Es waren Wesen von flüchtiger Form. Mit ihrem Wechselspiel narrten sie den Betrachter, gaukelten ihm Landschaften vor, Berge und geflügelte Wesen, Drachen der Urzeit, Gesichter von Windgeistern und manchmal sogar eine Schrift, ähnlich den Zeichen, die die Medizinfrau in die Haut der Seelensteine gravierte.

Bencomo träumte mit offenen Augen. Diesen Zustand kannte er gut und liebte ihn sehr. Es war etwas, was die Seele zum Klingen brachte und den Geist frei werden ließ. Alle Guanchen taten das, die Leute seines Stammes und die der anderen auch. Er hatte manchmal schon Männer, Frauen und Kinder angetroffen, die scheinbar schlafend herumsaßen, obwohl sie wach waren und alles mitbekamen, was wichtig war. Traumzeit nannten sie diesen Zustand und maßen ihm eine große Bedeutung zu. Und wichtig und wertvoll war er gewiss – konnte man nicht auf diese Weise besser als sonst sehen, wie alles im innersten Kern war, wie es wurde, entstand und sich immer wieder aufs neue wandelte? Vom Feycan, dem Richter, und Tamogante, der Seherin, hieß es, sie lebten ständig in der Traumzeit. Auch die Heilfrau und Madango, der alte König. Selbst die Krieger zogen sich in gewissen Abständen in die Einsamkeit der Wildnis zurück, um ganz in der Traumzeit zu leben, wie die Harimaguadas, die heiligen Jungfrauen in den Klöstern hoch oben in den Bergen, wo sie den Göttern nahe waren und die Weisheit der großen Erdmutter studierten.

Die Traumzeit gehörte allen, und jeder einzelne war ein Teil davon, obwohl es auch ganz persönliche Bereiche gab, die nur der einzelne kannte. Für Bencomo besaßen zum Beispiel das Meer und der Himmel über der Bucht von Taxacorte eine ganz besondere Bedeutung. Es gab einen Streifen, wo beide Mächte zusammen stießen und so sehr miteinander verschmolzen, dass man nicht mehr ausmachen konnte, wo die eine aufhörte und die andere begann. Darin, und besonders wenn er die Augen zusammenkniff, spielte für ihn sich alles ab, entstand etwas Neues, für das es noch keinen Namen gab, wuchs eine Welt voller Zwielicht und Wunder.

Dies ist vielleicht die tatsächliche Wirklichkeit, dachte Bencomo manchmal. Wenn ich mich anstrenge und besonders genau hinsehe, entdecke ich dort und nur dort, wie alles entsteht. Nein, anstrengen war vielleicht doch der falsche Ausdruck. Es kam mehr darauf an, sich völlig gedankenfrei treiben zu lassen, ganz ohne Willen und Absicht zu sein, sich durch nichts ablenken zu lassen. Dann entstanden die wunderbaren Bilder dort an der Grenze von Himmel und Wasser, die Visionen, die alles in ihm berührten und auf grandiose Weise zur Klarheit brachten. Vielleicht ist es genau das, was die Harimaguadas in ihren Bergklöstern tun, dachte Bencomo, das, was einen Seher ausmacht und ihn so sicher in seinen Entscheidungen werden lässt.

Jetzt aber zog plötzlich etwas ganz anderes Bencomos Aufmerksamkeit auf sich. Er hatte Stimmen gehört und schnellte hoch. Hinter seinem Felsen verborgen, sah er eine Gruppe Menschen auf den Strand kommen. Wo steckt Mazo, überlegte er. Hoffentlich war er ihnen nicht in die Arme gelaufen. Der Bruder war nirgends zu entdecken …

Bencomos Herz schlug höher, sein Atem stockte, als er unter den Neuankömmlingen die schöne Ica entdeckte. Wie alt wird sie sein, fragte er sich wieder einmal. Vierzehn, fünfzehn oder vielleicht älter? Nein, dann würde sie wahrscheinlich schon zu den Harimaguadas in die Lehre gehen oder sogar verheiratet sein. Vielleicht war sie auch bloß ein Fischermädchen, eine von jenen, die nie den Stamm verlassen, am Wasser bleiben, um Netze zu flicken, Fische auszunehmen und eine Schar Kinder aufzuziehen, die dann später auch Fischer und Netzflicker werden würden.

Sie war mit ein paar anderen Kindern dort, die meisten jünger als sie, wahrscheinlich ihre Geschwister. Bencomo blieb angespannt auf der Lauer liegen, als dort unten am Strand das Herumtoben begann. Die Kinder spielten Fangen und bewarfen sich so mit Sand, dass ihre Körper bald schwarz wie der Strand waren. Dann stürzten sie sich ins Wasser, sprangen quietschend in die Brandungswelle, ließen sich von ihr umspülen oder tauchten unter ihr durch. Es ging ihnen gut, so gut, dass sie nicht einmal auf dem Strand nach Essbarem suchten.

Doch halt, das stimmte nicht: Ica hatte, was er erst jetzt bemerkte, einen Korb aufgestellt. Den holte sie jetzt, nachdem sie sich im Wasser ausgetobt hatte, hängte ihn um und begann, leicht vorgebeugt, den Uferstreifen abzusuchen. Was macht sie, fragte sich Bencomo. Lapas findet sie dort nicht, die kleben nur da, wo Felsen sind. Nach was bückt sie sich ständig, hebt es auf, hält es prüfend hoch, wirft es nach einigem Überlegen weg oder verstaut es im Korb?

Bencomo bedachte nun nicht mehr, was er tat. Sein Verstand hatte einfach ausgesetzt, als er nun aus der Deckung des Felsens hervortrat und zu den Kindern hinüberging. Ein paar von ihnen entdeckten ihn, riefen etwas und deuteten mit dem Finger in seine Richtung.

Ica schien davon nichts zu bemerken, zu versunken war sie in ihre Tätigkeit. Außerdem drehte sie ihm gerade den Rücken zu. Bencomo lief an den Kindern vorbei und tat so, als wolle er in die Brandungswelle springen. Im letzten Moment überlegte er es sich, schwenkte ab und ging mit langsamen Schritten am Ufer entlang.

Als er Ica beinahe erreicht hatte, drehte sich das Mädchen um. Es war ein Zufall, sie konnte ihn unmöglich gehört haben, viel zu laut war das Rauschen des Meeres. Sie stand da und sah ihn herankommen. Bencomos Gang wurde schleppend, seine Füße waren plötzlich schwer wie Basalt, und die nackten Sohlen brannten im Sand. Zwei, drei Schritte weiter ging er und blieb erst stehen, als er dicht vor ihr stand. Den Blick hatte er nicht gesenkt wie sonst. Sein Herz pochte wild, und das Blut in seinen Adern rauschte so laut wie das Meer.

Mit einem Mal wurde ihm überdeutlich bewusst, dass sie sich schon geraume Zeit gegenüberstanden. Wie schön Ica war! Die schönste Blume der Insel, und gischtnass ihre Haut, die in der Sonne funkelte, wie von tausend Perlen besetzt. Ich kann wieder nicht sprechen, dachte Bencomo, nur schauen und schweigen wie immer. Aber zu seiner grenzenlosen Überraschung öffnete sich sein Mund ganz von selber.

«Ich heiße Bencomo», hörte er sich sagen und war erstaunt über seinen Mut.

Das Lächeln, das er so liebte, verzauberte ihr Gesicht.

«Ich bin Ica», sagte sie. Bildete er sich das nur ein, oder glitt ihr Blick wirklich zärtlich über seinen Körper?

Er trat noch einen Schritt vor und streckte die rechte Hand aus. Und Ica, was tat Ica? Sie ließ den Korb von ihrer Schulter gleiten und ergriff seine Hand. Eine ganze Weile standen sie so, blickten sich an und hielten sich an der Hand. Es war ein Stück von der Traumzeit, das plötzlich greifbar geworden war.

«Was sammelst du da?» fragte Bencomo. «Das können doch keine Lapas sein …»

«Es sind Steine», antwortete Ica und deutete auf den Inhalt ihres Korbes. «Ich nehme nur die schönsten, die mit weißer und grüner Maserung. Sie kommen aus dem Meer und können Geschichten erzählen – wusstest du das nicht?»

«Und was tust du mit ihnen?»

«Ich bringe sie zum Tagoror unseres Stammes, um damit den Boden auszulegen», antwortete Ica. «Im Tagoror, im Kreis der großen Steine, wird Rat gehalten und alles Wichtige besprochen. Es wird aber nicht nur geredet, sondern auch geschwiegen, das ist sehr wichtig, denn in der Stille sprechen die Steine. Deshalb sammle ich die schönsten Steine vom Meer, die von ihm zu berichten wissen. Sie bringen dem Rat unserer Alten Freude und machen ihn noch weiser.»

«In der Stille sprechen die Steine …», wiederholte Bencomo nachdenklich. Wie recht sie hatte, und wie klug sie darüber sprach. Er hätte nie gedacht, dass ein so junges Mädchen fähig war, einen so großen Gedanken so leichthin auszusprechen.

«Gehörst du vielleicht zu den Harimaguadas, bist du eine, die aus den Bergen kommt?»

Ica lächelte und blieb doch ernst dabei. «Noch nicht. Aber ich habe vor, eine Zeitlang bei den weisen Frauen in die Lehre zu gehen.»

Bencomo fühlte sich plötzlich hilflos und klein. Während ihres Gesprächs war die ganze Welt ringsum für ihn unsichtbar und unbedeutend geworden. Jetzt kam sie mit all ihren Geräuschen zurück. Er hörte die Stimmen der anderen Kinder, das Meer, die Schreie der Seevögel. Und er dachte an Mazo, der immer noch verschwunden war.

«Ich komme von dort oben, aus Hiscaguan, und lebe im Dorf Tixarafe», sagte er, mit dem Daumen über seine Schulter zur Felswand des Time deutend. «Ich muss gehen.»

Er drehte sich abrupt um und lief, ohne sich noch einmal umzusehen, zu jenem Steinbuckel zurück, wo die Körbe und die Fischgabel lagen. Dort saß Mazo und blickte ihn mit großen Augen fragend an.

«Du hast mit ihr gesprochen», sagte er, «und die anderen Kinder waren dabei, ich habe alles gesehen.»

«Lass uns gehen.»

«Aber wir wollten doch noch Fische fangen», protestierte Mazo.

«Jetzt nicht», antwortete Bencomo. «Nicht vor den Augen der anderen. Wir suchen uns eine stille Bucht.»

«Schade», maulte Mazo, «es hat mir hier gut gefallen. Und Fische gibt es hier auch genug, große sogar. Meinst du, dass es woanders auch so große Fische gibt?»

«Mehr als genug. Komm jetzt, lass uns gehen.»

Sie hasteten zum Fuß der Steilwand und überwanden ein paar glitschige, vorgelagerte Klippen. Nach einer Weile drehte sich Bencomo um, aber von der Bucht, von Ica und den Kindern war nichts mehr zu sehen.

Später, nachdem sie drei Prachtexemplare von Fischen gefangen und im Korb verstaut hatten, machten sie sich auf den Rückweg. Sie kletterten schweigend in den Felsen und kehrten erst am späten Nachmittag heim. Schon von weitem hörten sie im Dorf die Trommeln dröhnen, dazu den Klang des Muschelhorns. Es tönte traurig und langgezogen, wie das sehnsuchtsvolle Rufen eines einsamen Tieres auf See.

«Was hat das zu bedeuten?» fragte Mazo.

«Ich weiß es nicht», antwortete Bencomo wahrheitsgetreu. Ein banges Gefühl beschlich ihn, die Ahnung, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Denn die Töne klangen alles andere als fröhlich, sie waren gedehnt und dunkel, etwas Unheimliches schwang darin mit, das nichts Gutes verhieß.

Das Dorf Tixarafe bestand aus einer Ansammlung von Steinhäusern, die sich geduckt in die Landschaft schmiegten. Alle waren aus Bruchstein in der typischen Rundform erbaut, die Fugen mit Erde abgedichtet und die Dächer mit Holz, Reisig und Blattwerk gedeckt. Viele der Häuser waren vor den Eingängen kleinerer Höhlen gebaut oder besaßen zumindest eine geräumige Vertiefung im Erdboden, die im Sommer kühl war und zur Lagerung von Vorräten diente. Oberhalb des Dorfes lag der Tagoror, der große Steinkreis, in dem die Versammlungen stattfanden. Ein Feuer brannte in seiner Mitte, und da im Dorf keine Menschenseele anzutreffen war, stiegen Bencomo und Mazo gleich hinauf. Der ganze Stamm war versammelt. Die Männer saßen innen im Kreis, schlugen in dumpfem Rhythmus die Trommeln und sangen dazu. Ihr Lied klang getragen und traurig, es war eine Melodie und ein Text, den Bencomo niemals zuvor gehört hatte. Immer wieder fielen die Frauen, die außerhalb des Steinkreises mit Schalen und Krügen hantierten, an bestimmten Stellen des Refrains mit ihren helleren Stimmen ein, wobei sie ein Heulen und Winseln intonierten, das an den klagenden Ruf eines Hundes erinnerte. Es war ein Gesang zu Ehren des Guayote, des hundsgestaltigen Dämons aus dem Vulkan.