Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Contre Allée

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Dans le Madrid des années 1930, Matilde cherche un emploi et enchaîne les entretiens infructueux : le travail se fait rare et elles sont nombreuses, comme elle, à essayer de joindre les deux bouts. C’ est dans un salon de thé-pâtisserie que Matilde trouve finalement une place. Elle y est confrontée à la hiérarchie, aux bas salaires, à la peur de perdre son poste, mais aussi aux préoccupations, discussions politiques et conversations frivoles entre vendeuses et serveurs du salon. Quand dans les rues de la ville la colère gronde, que la lutte des classes commence à faire rage, Matilde et ses collègues s’ interrogent : faut-il rejoindre le mouvement ? Quel serait le prix à payer ? Peut-on se le permettre ? Qu’ est-ce qu’ être une femme dans cet univers ?

À PROPOS DE L'AUTRICE

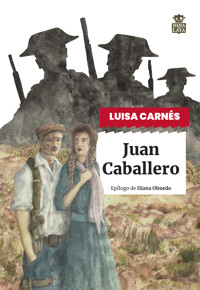

Luisa Carnés [1905–1964] est née à Madrid, dans une famille ouvrière, et commence à travailler dès l’âge de 11 ans. Autodidacte, son apprentissage la conduit vers la littérature et le journalisme, jusqu’à ce qu’elle devienne, selon la critique de l’époque, l’une des meilleures écrivaines des années 1930. S’illustrant notamment dans le genre de la nouvelle, c’est ensuite de son emploi dans un salon de thé qu’elle tire, en 1934, le roman qui la consacre, "Tea Rooms" (La Contre Allée, prix Mémorable, 2021). Les circonstances historiques, ses engagements sociaux et politiques dans l’Espagne des années 1930, puis durant la guerre civile, son exil au Mexique, et la censure du régime de Franco, ont largement contribué à la « rendre invisible » pendant de longues années dans l’histoire de la littérature espagnole.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 210

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

TEA ROOMS

LUISA CARNÉS

TEA ROOMS

FEMMES OUVRIÈRES

Luisa CARNÉS

traduit de l’espagnol

parMichelle Ortuno

1.

— … le paiement à échéance étant le principe du commerce, je vous saurais gré de trouver le moyen de me faire parvenir le produit net de cette transaction sous forme de lettre de change sur Londres ou Paris…

Dring, dring, dring…

L’homme gros et chauve approche sa main du combiné téléphonique.

— Allô ? Gray & Fils, je vous écoute.

Tout en parlant, il fait rouler entre ses dents un gros cigare à demi éteint. Une salive brune perle aux commissures de ses lèvres.

D’un timide coup d’œil oblique, Matilde essaie d’embrasser du regard tout ce qui l’entoure. Elle se trouve dans une grande pièce, aux murs de couleur claire, couverts de classeurs à tiroirs américains et d’armoires anciennes remplies de livres de comptabilité. Un almanach, la publicité d’une célèbre marque de tracteurs affichant la date du jour, un 13 noir. Un 13 noir… Mais Matilde n’est pas superstitieuse. Il y a deux crachoirs en porcelaine sur de hauts pieds en fer. Le radiateur. Une fenêtre étroite et haute ouverte sur une cour d’où arrive une forte odeur d’alcool et de benzène. En bas, un garage.

Quelques gouttes de pluie printanière pénètrent par la fenêtre, frappent et étoilent le sol en ardoise.

On perçoit les murmures sourds des candidates qui attendent dans la pièce contiguë.

— Non. Nous ne traitons pas ce genre de problème. Voyez directement avec notre représentant.

Matilde a tout juste le temps de relire ce qu’elle a écrit « … sous forme de lettre de change sur Londres ou Paris ».

— Bien, mademoiselle, écrivez donc : « Dans l’attente de nouvelles de votre part, veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments dévoués… » Et maintenant, inscrivez votre nom et vos coordonnées. Très bien. Merci.

Matilde se lève. Elle a l’impression de ne pas avoir écrit très proprement, mais elle est certaine que dans un ou deux jours… En fait, c’est toujours pareil.

— Bon après-midi.

— Au revoir. Suivante !

La suivante est une très jeune femme, mince, très déterminée qui, lorsqu’elle passe devant Matilde, lui jette un regard suffisant ; elle prend place devant la machine à écrire sans attendre :

— C’est bien sur cette machine, n’est-ce pas ?

Matilde passe devant les candidates et gagne l’escalier. Un escalier large, vermoulu, qui craque sous le poids de chaque pas comme s’il allait s’écrouler.

Matilde descend lentement. Elle ouvre le sac à main qu’elle a confectionné elle-même avec le reste de flanelle bleue d’une robe et en sort la coupure de journal avec l’annonce : « Urgent : poste de mécanographe, exigences modérées ». Elle la jette. Pour ce qu’elle vaut ! Comme bien d’autres. Combien d’annonces ont connu le même sort cet hiver ? Combien d’escaliers, combien de bureaux Matilde a-t-elle visités ces dix derniers mois ? Combien de fois a-t-elle écrit son nom et ses coordonnées au pied de quelques lignes commerciales sous un en-tête bleu, jaune ou noir ?

Devant le large porche sombre de l’immeuble, dont les vitrines exposent de magnifiques chapeaux, une femme compare le numéro avec celui de l’annonce du journal qu’elle a dans les mains.

— Mademoiselle, pourriez-vous me dire si… ?

— Oui, répond Matilde.

Pas la peine de se montrer très perspicace pour deviner où se dirige à grands pas fermes cette inconnue. La femme monte l’escalier en courant, ajoutant deux traces humides sur les marches vermoulues. Elle n’est plus ni jeune ni belle. Grande et osseuse. Quand elle parle, son haleine est désagréable.

Matilde a rencontré beaucoup de candidates semblables, et d’autres, à l’inverse, jeunes, propres, aux corps sveltes et parfumés, aux mains soignées et aux ongles brillants. Les unes sont timides, la parole hésitante et lorsqu’elles s’assoient dans le vestibule, elles cachent leurs pieds sous le banc ou sous leur chaise. D’autres font irruption triomphalement dans la pièce, croisent les jambes, parlent de salaires fabuleux, évoquent des entreprises importantes et vont même, parfois, jusqu’à fumer une cigarette. Froides antichambres. Femmes de styles et d’âges des plus variés. Chaussures abîmées sous les bancs ou les chaises ; chaussures impeccables, une jambe sur l’autre. « Suivante ! » À cet appel, les chaussures tordues avancent rapidement, suicidaires, tandis que les chaussures impeccables esquissent un pas étudié, élégant.

De nouveau sous la pluie printanière, monotone. Les gouttes tombent sur les flaques en formant des bulles sales.

Les crieurs annoncent les journaux du soir.

Devant la porte d’un bar, on fait frire des beignets. Celui qui s’affaire devant la poêle porte une toque, un tablier et des manchettes blanches. Les beignets, dorés et fumants, exhalent une bonne odeur de beurre et d’anis.

Matilde les regarde en passant, sans s’arrêter. Elle a faim. Le ragoût de pommes de terre de midi s’est dissout dans son ventre depuis un moment. Une douce faiblesse l’envahit, qui détend ses membres. Dans son sac de flanelle bleue, entre un mouchoir et un flacon de parfum vide, il y a dix centimes. Dans son esprit, deux perspectives : un beignet chaud ou bien un trajet en tramway jusqu’à la station Cuatro Caminos.

« Beignets chauds à 10 cts. » L’écriteau est énorme, presque aussi grand que la Puerta del Sol. Par-dessus les automobiles, les tramways, le vert et le bleu des ampoules électriques, par-dessus la foule : « Beignets chauds à 10 cts. » envahit tout.

Et Matilde languit de faiblesse.

Un chariot à main transportant un sommier à l’arrière la dépasse : « Eh ! Attention ! » Des automobiles noires, bleues, vertes. Des tramways : le 15, le 14, le 18 et le 17 là-bas au loin, lentement.

Beaucoup de gens attendent près de l’arrêt du tramway : des journaliers, des fonctionnaires, des couturières ; un bon époux, avec sa tarte à la chantilly, « Pourvu que… » ; une femme modeste avec son enfant dans les bras ; une femme trop grosse et son mari…

« Beignets à 10 cts. » Le monsieur aux manchettes blanches fait des zigzags avec sa fourchette entre les anneaux de pâte douceâtre qui flottent à la surface de la poêle.

Matilde serre contre sa poitrine le sac bleu. Son corps mince marque un léger balancement sur le trottoir à chaque passage d’un véhicule qui l’oblige à reculer. Dans un de ses va-et-vient, elle heurte le monsieur à la chantilly. « Hep là ! Faudrait pas que… » Une main soignée protège la petite tarte blanchâtre.

« Beignets à 10 cts. » Ils ont un léger goût d’anis et de beurre. La pâte chaude – il faut souffler fort pour la refroidir – se dissout rapidement, un peu plus vite que le ragoût de pommes de terre dans son ventre. Quelques morceaux de croûte dorée se glissent entre ses dents. Sa bouche reste ensuite pâteuse, sucrée et tiède…

Le 18, le 14 et, juste derrière, le 17, son œil électrique éteint, malade.

Ils parcourent des rues longues, interminables, d’abord resplendissantes de lumières qui ensuite, vers le terminus, deviennent sombres et solitaires. Les couples s’y promènent l’un tout contre l’autre.

Le 14, le 17, ils arrivent.

Créant un mouvement général dans la foule entassée. La dame trop grosse, le bon époux qui protège sa tarte de sa main tendue, ornée d’un brillant.

La rue est longue, et ses pieds détrempés par l’eau qui s’infiltre dans ses chaussures usées. La pluie tambourine sur le parapluie sans embout et mangé par les mites. Toutes les deux minutes exactement, une goutte froide roule le long de la joue droite de Matilde.

Un mannequin de cire, coiffé d’un béret en tricot tombant sur ses yeux – peinture verdâtre, sans éclat – ; sur son bras raide, une écharpe de la même couleur que le béret. Des pois, des rayures obliques, des boucles nickelées, des chaussettes. Une jambe parfaite, éclairée à contre-jour. Des chaussures : blanches, noires, grises, marron. Une grande chaussure au centre – comme un corps gisant –, éclairée d’une lumière douce par des réflecteurs latéraux. Des petits pots de miel, des sablés, des boîtes de galettes anglaises, nappées de chocolat. Des bijoux étincelants. Des médaillons de nacre, à l’effigie de saints à moitié tombés dans l’oubli. Des postes de radio, des ventilateurs – « Pensez déjà à l’été prochain » –, des livres – terrorisme, sabotage, révolution. Et, plus tard, plus loin, Matilde continue à marcher sur les pierres mouillées et la boue silencieuse, le long de palissades où des revendications sont écrites au goudron : « Vive la Russie ! », « Ouvriers ! Préparez-vous à lutter contre la guerre impérialiste ! » Et puis c’est l’arrivée sur une place des faubourgs, où la ronde jaune des tramways tourne presque continuellement. Et finalement, la ruelle aux maisonnettes basses, laides, sales, dans lesquelles il y a toujours un enfant qui pleure ou des gens qui se disputent. Et tout là-bas au fond, dans un champ, le bruit métallique du piano mécanique de la guinguette, abandonné sous la pluie. Un trajet fastidieux, avec comme uniques compagnes des pensées, lourdes, obstinées, familières ; et, parfois, un ouvrier qui traverse – son parapluie et sa gamelle dans un baluchon –, ou une vieille servante, avec un panier – des pois chiches froids, des os à moelle, du courrier – sous son bras fatigué.

2.

Des tissus variés, à rayures obliques, à pois ou satinés, et des chapeaux, des chaussures – les souliers de Matilde sont deux réservoirs d’eau de pluie –, deux phonographes, deux chaussures orthopédiques.

Sur la boue, sur l’eau, sur le silence. Sous un espace noir au bout de son parcours.

Quand elle arrive dans sa ruelle, les notes familières, sèches, du piano mécanique, la reçoivent comme d’ordinaire.

Chez elle, la grande pagaille de ses frères et sœurs.

Pas d’odeurs. Elle inspire. Rien. Pas une odeur de sardines, ni celle du poivre rouge des soupes à l’ail.

Elle va dans la cuisine, regarde le foyer. Sur le fourneau, sur les cendres froides, une marmite d’eau chaude.

Matilde a mal au ventre et elle est fatiguée.

Un bon repas ! Un lit confortable… Mais le foyer est à peine tiède, et le lit, où elle se roule en boule avec sa jeune sœur, est étroit et grince comme un tas de vieux bouts de fer tordus. Idées noires, arrêtez de me tourmenter !

Matilde attrape des espadrilles qui se trouvent sous une bassine contenant de l’eau sale, dans un coin. Ça sent mauvais. « Il y a quoi dans cette bassine ? Que diable ! »

— Matilde, une lettre pour toi.

Sa mère lui tend une enveloppe bleue. Ses frères forment un cercle autour d’elle. La lettre de Matilde ! Elle est arrivée ce soir. Personne ne l’a ouverte bien qu’ils en attendent tous une nouvelle agréable ; comme par exemple une bonne situation. Oui ; c’est sûr. Cette lettre arrivée ce soir a ouvert d’amples perspectives dans l’esprit de ces pauvres enfants. Il y aura des robes de chambre pour tous et des vêtements chauds, et des bottes, et même peut-être une séance de cinéma un dimanche. « Pas vrai, Matilde ? » L’enveloppe bleue a été durant quatre heures au centre de tous les regards. Et la grande préoccupation de sa mère : « Ne touchez pas la lettre de Matilde ! » Avec son en-tête noir « Agence Rik ». Rik. Ça sonne bien : Rik. Je pense bien ! « Vous savez, Martina, c’est sûrement une maison importante, et même si au début elle ne gagne pas beaucoup… – à la concierge. Maintenant on n’aura plus de retard de loyer. » « Marquez-moi ce fromage, Cosme. Je n’aurai plus de dettes bientôt. Ma fille vient de recevoir une proposition… » « Oui, l’agence Rik ; une maison très importante… » – à l’épicier du coin.

Matilde tient la lettre entre ses doigts. Ses frères resserrent le cercle autour d’elle.

— Mais ça suffit d’être toujours sur mon dos !

La lettre dit :

« Mademoiselle, je vous prierais de bien vouloir m’envoyer votre portrait en précisant votre âge et si vous vivez avec votre famille à Madrid. Dans l’éventualité où votre candidature me conviendrait, c’est vous que je choisirai et je vous convoquerai par courrier. Votre tout dévoué, M.F. »

Sale type. Les mots affluent au cerveau de Matilde. Ils naissent et se mettent à croître comme ces yeux qui avancent vers nous sur l’écran et arrivent à nous capter, leur orbite incommensurable arrive à nous donner le vertige. SALE TYPE.

— Tu penses qu’il va accepter ?

Les mots de sa mère lui paraissent tellement vides et lointains ! « ... qu’il va accepter ? »

— Comment ça, accepter ? Qui va accepter… ?

— Ce monsieur M.F. Il parle bien de ta candidature, et si elle lui convient… ?

— Mais alors, mère, tu ne comprends pas ?

— Qu’est-ce que je ne comprends pas ?

— Tu ne vois vraiment pas ce qu’il cherche ce monsieur M.F. ? Rends-toi compte : pour écrire à la machine il faut avoir un âge précis et un joli corps ; une femme indépendante est plus apte à résoudre un problème d’arithmétique qu’une fille de famille ? Tu ne vois pas que ce M.F. international cherche une fille pour tout ?

— Les filles d’aujourd’hui vous faites les malignes ; vous prenez vos désirs pour des réalités.

— Alors, tu voudrais que j’accepte ?

— Je n’ai pas dit ça.

— Mais si, c’est ce que tu dis, mère. Contre ta propre volonté, contre ta conception dépassée des choses, tu dis et tu penses ça. La misère trompe ta pudeur dans cette histoire, ou alors c’est ton expérience de la vie qui est limitée. En apparence – avec tes rides et tes cheveux blancs – tu es plus âgée que moi, mais tu n’es pas plus sage. Les jeunes filles d’aujourd’hui, nous connaissons bien ce monsieur M.F. C’est M.F. qui nous cède sa place dans le métro et qui nous tend notre salaire du haut de son tiroir-caissechaque mois, et qui lorgne notre décolleté chaque fois qu’il nous dicte une lettre.

— On a vraiment pas de chance… !

Contre qui le regard noir de sa mère est-il dirigé ? Contre Matilde ? Contre M.F. ? Elle enlève une nappe de cretonne de la table, la plie et passe un chiffon sur la toile cirée, déchirée aux coins. Elle sort ensuite une assiette avec un bout de fromage, qu’elle partage en six.

— À table !

— Moi je veux pas de fromage !

— Alors démerde-toi !

— Tu sais bien que j’aime pas le fromage.

— Ferme ta grande bouche !

— Bon ! Ne me fais pas payer ta contrariété à cause de la lettre !

— Je te la fais pas payer ! Je te la fais pas payer !

Mais elle le frappe aveuglément, cruellement, sur la tête, dans le dos, sur le front.

Matilde n’essaie pas de l’en empêcher ; elle ne connaît que trop la fin de la scène ; sa mère ira pleurer dans la cuisine et son frère dans son lit, les lèvres tuméfiées. Tout ceci à cause de leur vie misérable. Quel mal ont-elles fait, ces pauvres créatures ? On en voit des enfants, des enfants laids et même difformes mais avec de bons habits, des jouets, des chiens parfumés ; et ils sentent tellement bon… Eux, on les accompagne en voiture jusqu’à leur école, une école hygiénique, avec son beau jardin de récréation, et son chauffage. Par contre, à l’école municipale il fait froid. Le professeur mal rémunéré est hypocondriaque et il se fâche contre les pauvres enfants. À l’école municipale… Où a-t-elle lu ça, Matilde : « Nous vivons dans une société corrompue » ? Idées noires, arrêtez de me tourmenter !

Matilde s’assoit à table et mord dans un morceau de fromage, rougeâtre et piquant par endroits.

Idées noires, insensées, fichez-moi la paix !

3.

La pluie a cessé, et les plantes ont commencé à fleurir. Des fleurs dans les arbres, dans les chèvrefeuilles grimpants et sur les robes des femmes. Sur les robes des femmes riches, pour qui le printemps signifie une joie supplémentaire. Pour une jeune femme pauvre, le changement de saison suppose l’addition d’un problème à la somme des problèmes dramatiques qui font partie de sa vie. Chaque printemps demande un renouvellement proportionnel de la garde-robe. La femme riche aspire à être en été, et à prendre soin de sa délicate nudité. La femme pauvre le redoute. La pauvre voit venir avec crainte l’arrivée des jours radieux et de ce soleil ennemi qui découvre la chaussure informe, qui met en lumière chaque détérioration de sa tenue avec la précision d’un projecteur sur une star. La femme pauvre aime l’hiver, même si l’eau engourdit ses pieds. En hiver, les gens marchent vite – chacun à sa tâche. Il fait trop froid pour observer les autres. Il pleut trop pour prendre le temps de contempler de belles jambes. Et la jeune fille modeste n’est pas obligée de marcher en gardant son équilibre dans des chaussures bancales. L’hiver fatigue ses membres et gerce ses mains nues, mais la femme pauvre le préfère au printemps ou à l’été, parce qu’avant tout elle a un sexe et une conception de la féminité, qu’elle cultive, comme la femme riche sa délicate nudité sur des plages cosmopolites.

Le printemps fait blanchir les acacias.

Les matins, ces matins de mai, bleu-doré…

Le sable propre des allées des parcs, plus blanc, et le feuillage, plus vert. Tout est tiède, tout est transparent. Tout semble être fait pour le délice des sens. (Que fais-tu là au soleil, jeune « chômeur », avec tes vêtements tachés, grossièrement raccommodés et ce livre marxiste dans les mains ?) Tout est si doux !

Mais l’amoureuse s’approcha et enroula ses bras autour du cou du jeune homme : Tu sais bien, mon cher Jorge, que je n’ai jamais cessé de t’aimer !

La femme défraîchie sent qu’une larme chaude roule sous le verre épais de ses lunettes.

À travers les verres, ses yeux larmoyants ressemblent à ceux d’une vache sentimentale. Ses bras rougis laissent voir un duvet blond hérissé.

Un amour pareil ! Le sang monte aux joues de la lectrice de romans à l’eau de rose. Son chapeau de piqué blanc couvre son front étroit. Ses chaussures de toile sont l’une contre l’autre, immobiles. Ses genoux décharnés se devinent sous sa jupe bleu clair.

J’attendais cet instant ineffable, Emma. Je l’espérais…

Oh là là ! Lectrice de littérature sentimentale, vacillante, suspendue depuis vingt ans au cerceau rose d’un instant de trouble ! À travers tes lunettes irréprochables, ne vois-tu pas couler le sang de l’Orient et de l’Occident ?

Oh Jorge, on ne peut espérer que lorsqu’on est croyant.

Oh là là ! Lectrice de romans à l’eau de rose ! Blanc et bleu, bleu… Nous te verrons un jour prochain, avec tes lunettes, ton livre et ta niaiserie profonde, enrichir la collection d’un musée archéologique.

Tout est doux, tiède, simple.

Les pigeons et les moineaux picorent les miettes des allées, les cygnes avalent des morceaux de pain qui glissent le long de leur cou. Blanc. Blanc.

Une nourrice, avec ses colliers en argent et ses grandes créoles accrochées aux lobes allongés de ses oreilles.

Des enfants, blanc et rose : « Moi j’étais le banquier. » « Et moi Al Capone. » (Orangé tirant vers le rouge.)

Le canon en fer-blanc tire un projectile en pierre sur un pigeon blanc, au bec rosé.

Clac, clac, clac.

Envol blanc.

(Le sang de l’Orient et de l’Occident…)

Blanc, rose et bleu.

(Que fais-tu sur ce banc, au beau milieu de cet abandon délicieux, jeune lecteur de livres révolutionnaires ?)

Blanc et rose et bleu des parcs dans l’explosion du printemps.

Les parcs que Matilde traverse à pied, avec son journal sous le bras et une feuille verte collée à l’un de ses talons éculés.

Dans son sac de flanelle bleue, un flacon de parfum vide et un mouchoir blanc reprisé.

Sur le revêtement blanchâtre d’une grande allée, les jantes d’un luxueux landau laissent une trace mouillée.

Dans un large square – bancs blancs, statues blanches, bassin blanc – quatre enfants jouent : « Un, deux, trois… Soleil ! »

Une orange de celluloïd roule. (Vertige.)

Matilde s’assoit. Elle est fatiguée. Son expérience des escaliers et des machines à écrire s’est considérablement intensifiée. Et elle est fatiguée. Rien de plus. Ce n’est pas suffisant ? Elle ne pense pas. Elle ne comprend pas. Ici, sous le soleil…, tout est agréable. Le soleil ! On a l’impression de changer de peau et de sentiments.

— Un, deux, trois… Soleil !

L’orange de celluloïd roule.

Matilde croise un groupe de jeunes qui parlent fort. Ils et elles sont grands, leur peau vire au hâle léger alors que leurs séjours à la plage avaient fait ressortir un bronzage allant jusqu’à l’ocre brun. Ils ont les muscles durs et marchent d’un pas ferme. Ils rient fort, aussi.

Matilde a un sourire amer. Elle voudrait… Elle ne veut rien. (Un geste d’indifférence, un « à quoi bon ! ») Rien. Le soleil commence à chauffer. En fermant les yeux, une chaleur douce et agréable enveloppe ses paupières, rayonne sur ses paupières. Et le vide s’accentue. Au loin, mouvant :

— Un, deux, trois…

En entrouvrant un peu les yeux, des milliers de petites étoiles dorées se mettent à scintiller.

— Soleil !

Le soleil réchauffe les paupières. Dessous, la pupille semble fondre voluptueusement.

— S’il vous plaît, rendez-moi ma balle.

Le tout petit se hausse sur ses pieds minuscules devant Matilde.

— Rendez-moi ma balle.

Sa voix blesse l’oreille, une voix cependant si fluette, si faible.

— Elle est où ta balle ?

— Là.

« Là » désigne le triangle formé par les chaussures de Matilde sur le sable clair.

— Ramasse-la.

Son pied timide avance jusqu’à toucher la balle.

— Roule, petite orange !

L’enfant s’éloigne.

Quelle heure est-il ?

En face, autour d’une maison carrée, d’énormes papillons ont déployé leurs vastes ailes chinoises. Au-dessous, les couleurs de belles parures sur d’étroits guéridons. Zigzaguant entre eux, des employés en habit.

Tout est à la fois proche et lointain. Tout semble vaciller comme un mirage dans lequel résonne soudain une mélodie viennoise décadente. Qui s’arrête net. Et le flottement de la scène se dissipe. Un réalisme ample définit, concrétise les silhouettes sur les bords, les rapproche. Surtout l’une d’elles, aux cheveux sombres et au profil gracieux, d’une certaine ressemblance avec Matilde – une Matilde qui porterait de la soie et des fourrures de martre –, qui se lève et marche avec grâce, avec l’assurance que Matilde n’a jamais eue dans sa démarche.

L’auto est magnifique. Les soies et les fourrures s’accordent bien avec le lustre sombre de la voiture.

Brrreeezzzttt…

Et la fausse Matilde disparaît.

Fox ? Black-Bottom ? Vibrations sur métal, sur acier, sur verre. Offrant une vivacité inhabituelle. Les fracs vont et viennent plus rapidement. Parmi eux, une blouse noire, avec un col blanc amidonné. Cette blouse noire abrite une petite Matilde, qui dort certainement là-bas très loin, sur une couche étroite, roulée en boule avec une sœur cadette.

Matilde est soudainement envahie de tendresse pour cette blouse noire, qui va et vient entre les petites tables étroites, un plateau sur ses paumes de mains ouvertes, tendues.

En fait, la réalité lui a donné un coup sur la tête, échauffée par le soleil et le blanc-rose des parcs au printemps ; un grand coup, qui la porte sans transition à l’arrière de la maison carrée ; à sa place naturelle, rationnelle. (« Eh là ! Par l’escalier de service ! » La première fois qu’elle a entendu un portier en livrée dire cette phrase, Matilde a divisé mentalement la société en deux : ceux qui utilisent l’ascenseur ou l’escalier principal, et les autres, ceux de l’escalier de service ; et elle s’est sentie faire partie de la seconde moitié.) Là-bas, un autre Jazzband – assiettes, verres, couteaux, commandes concises, rapides : « Un whisky. Vermouth. Sandwiches ; deux portions ». Une porte grillagée. Des plateaux de petits-fours. Des caisses de bouteilles de boissons apéritives et de lait. De larges plaques très propres. Des paniers en osier débordants de petits pains dorés. Un réfrigérateur plein de charcuteries. Des plaques de beurre anglais. De larges éviers en ciment, où l’eau coule, goutte à goutte, constamment. Autour, les prolétaires en habit, les blouses noires, les cols amidonnés. Un homme donne des ordres et consulte un carnet de commandes. Des femmes : celle qui lave les assiettes et les verres ; celle qui prépare les canapés, celle qui s’occupe des commandes des serveurs.

L’homme au carnet. – Il faut passer une commande de biscuits à thé.

Une des femmes. – Felisa, commande des biscuits à thé.

Une autre. – Des biscuits à thé… Ça marche.

Un serveur. – Un petit verre de lait.

Un autre. – Une orangeade.

Un autre. – Cocktail… Attention, punaise ! Regarde où tu mets les pieds !

Une femme au téléphone. – Deux cents biscuits, et rapidement.

Matilde observe devant la porte.

Prolétaires en habit, blouses noires… Travail.

Qu’est-ce que ça sent bon là-dedans !

4.

La porte grince à peine en pivotant.

L’air à l’intérieur est tiède. Ça sent le beurre et la pâte chaude.

Matilde se dirige vers le comptoir et tend sa carte à une femme quadragénaire :

— Bonjour.

— Bonjour.

— On m’envoie de l’autre établissement.

— Je suis au courant. On me l’a dit par téléphone.

Néanmoins, elle lit le bristol. « Antonia, cette jeune fille prendra le poste vacant du service de jour. »

— Entendu. Venez par ici. Faites attention, n’allez pas trébucher sur ces plaques.

Matilde passe derrière le comptoir et longe quatre plaques disposées en pyramide sur une banquette. Elle s’arrête devant la femme, sans savoir que faire ni quoi dire. Elle pince sa robe en la tirant vers le bas. Elle est trop courte cette robe.

— Vous devrez vous confectionner une blouse noire au plus vite ; votre robe va s’abîmer en un rien de temps. Ici on s’en met partout.

— Oui, bien sûr.

Elle ne veut pas contredire cette femme – qui paraît sérieuse, mais aussi cordiale – bien qu’elle n’arrive pas à comprendre comment on peut se salir ici, tout reluit de propreté : les vitres, les chromes, la porcelaine, le sol.

La femme donne à Matilde deux chiffons blancs :