8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

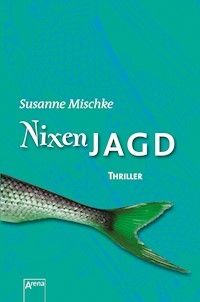

Die Menschentraube auf dem Altstadt-Flohmarkt am Ufer der Leine verwehrt Kommissar Fernando Rodriguez lange die Sicht auf eine grausame Wahrheit: auf die Leiche einer schönen Frau, die keine Unbekannte für ihn war. Als heimlicher Verehrer der jungen Regisseurin hatte er sich extra für diesen Abend Premierenkarten besorgt. Nun ist er am Boden zerstört. Nicht nur, dass seine Eroberungsträume geplatzt sind – auf das Team der Kripo Hannover um Casanova Rodriguez, Schafzüchter Bodo Völxen, Rabenmutter Oda Kristensen und Küken Jule Wedekin wartet ein stolzer Berg Arbeit. Und ein gefährlicher Einsatz, der nicht nur menschliche Abgründe offenbart. Denn der Fall der ermordeten Künstlerin führt die Ermittler tief hinab – bis in Hannovers Katakomben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

8. Auflage 2011

ISBN 978-3-492-95572-0

© Piper Verlag GmbH, München, 2009 Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Umschlagabbildung: Hannes Jung Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Mittwoch, 20. August

Blausamtig spannt sich der Himmel über die Dächer von Linden. Ein Tag zum Heldenzeugen, denkt Fernando Rodriguez und fragt sich, woher er diesen seltsamen Ausdruck hat. Klingt nach seiner Kollegin Oda Kristensen, freilich mit einer üppigen Prise Sarkasmus dabei, oder vielleicht auch nach seinem Vorgesetzten Bodo Völxen, so ein bisschen angestaubt. Egal, irgendetwas liegt in der Luft, etwas Prickelndes, Vielversprechendes. Er nimmt einen tiefen Atemzug, und wünscht sich für heute eine Tatortbesichtigung im Freien, vielleicht eine Leiche im Wald, damit er diesen strahlenden Spätsommertag nicht zwischen muffigen Papierbergen in der Polizeidirektion verbringen muss. Beschwingt federt er die Straße entlang, grüßt die Entgegenkommenden, es sind jeden Tag dieselben: eine Frau mit einem Kinderwagen, die ein quengelndes größeres Kind hinter sich herzieht, zwei bleiche, rauchende Schüler, eine türkische Frau mit Kopftuch und Einkaufskorb, ein blonder Junge, der ihn frech angrinst und eine Fratze schneidet. »He, Bulle!«

»Pass bloß auf, du kleiner Pisser!«

»Selber klein!«

Fernando verzieht das Gesicht. Einen ›Pisser‹ hätte er weggesteckt, aber klein – das schmerzt. »Na warte!« Mit ein paar raschen Schritten hat er den Bengel eingeholt und nimmt ihn in den Schwitzkasten.

»Verhafte mich doch, Bulle! Wo haste denn deine Handschellen und die Wumme, häh?«

Fernando lässt den Jungen los, nicht ohne ihm vorher noch einen Klaps hinter die Ohren mitzugeben. »Mach, dass du in die Schule kommst!«

Der Knirps reckt den Mittelfinger und hüpft schulranzenklappernd davon. Weiter vorne wartet schon sein Kumpel, man begrüßt sich mit high five.

Fernando setzt seinen Weg fort. Rotzfrech, diese Kinder heutzutage, kein Respekt vor niemandem. Er steuert den Kiosk an der Ecke an, um seine Straßenbahnlektüre zu kaufen. Durch die Scheibe sieht er Pia, souveräne Herrscherin über ihr Reich des Tabaks, der Süßigkeiten und der Schlagzeilen. Irgendwann wird man solche Läden unter Denkmalschutz stellen müssen, befürchtet Fernando, und registriert nebenbei: Verdammt, ich werde alt, ich denke schon wie ein alter Mann. Pia redet mit einer Frau, die Fernando nur von hinten sehen kann – schlanker, eleganter Hals, nackenlanges dunkles Haar.

»… bestimmst also du, einfach so, ja?«, hört Fernando Pia beim Betreten des winzigen Raumes durch das helle Bimmeln der Ladentür hindurch sagen. Pia, das erste Lächeln eines jeden Arbeitsmorgens, dieselbe Pia klingt nun, als könne sie ihre Wut nur mühsam im Zaum halten.

»Morgen, Pia.«

»Morgen, Fernando.« Die Kioskinhaberin versucht ein Lächeln, aber in ihren Augen sitzt noch immer ein Rest von Zorn. In diesem Moment dreht sich die andere Frau um und Fernando streift ein Blitz. Binnen ein, zwei Sekunden läuft ein Film vor ihm ab, der jedoch nicht sein Leben zeigt, sondern die lange Galerie seiner Freundinnen, Affären, Geliebten … alle hübsch anzusehen, manche sogar ziemlich, aber gegen diese Frau sind sie allesamt nur Abziehbilder. Diese hier ist das Original, das absolut unübertreffliche Meisterstück. Hat die Welt je solche Augenbrauen gesehen? Und dieser Blick – klar, sezierend, intensiv – dagegen der Mund – die pure Erotik, die schiere Verheißung, gewürzt mit einer Spur Arroganz. Fernando spürt das Blut durch seine Adern pulsieren, als sein Blick über die hoch angesetzten Brüste huscht, die sich frech unter dem schwarzen Pullover abzeichnen. Ihre Hüften in der Edeljeans sind schmal, fast knabenhaft, und vermutlich könnte er ihre Taille mit beiden Händen umfassen – eine Vorstellung, die ihm den Atem raubt. Wie kommt ein solches Überwesen überhaupt in einen Lindener Zeitungskiosk? An wen erinnert sie ihn nur? Juliette Binoche? Ja, ein bisschen, dieser intellektuelle Touch, aber da ist noch was anderes … Isabelle Adjani! Isabelle Adjani in »Ein mörderischer Sommer«. Eine Frau, für die ein Mann sich mit Freuden ruinieren würde, eine Frau …

»Eine Bild, Fernando?«

Der Angesprochene schaut Pia an wie ein Schlafwandler, den man gerade vom Dach geholt hat. Was, wie, eine Bild? Um Himmels willen, nein! »Die Zeit, bitte«, ordert Fernando.

»Zehn vor acht. Bist ganz schön spät dran heute.«

Fernando wird rot wie ein Stichling. »Die Zeitung!«, zischelt er Pia zu.

»Die Zeit? Die kommt erst morgen, heute ist Mittwoch«, klärt die Kioskbesitzerin den Ahnungslosen auf. »Oder willst du die von letzter Woche?«

»Nein, die habe ich schon«, behauptet Fernando und fügt hinzu, er habe sich im Tag geirrt.

»Das kann schon mal passieren«, sagt nun die Fremde. Fernando überläuft es heiß und kalt. Diese Stimme! Dunkel, geheimnisvoll, tragend.

»Meine Schwester«, erklärt Pia.

Wie kann ein solches Zauberwesen Pias Schwester sein? Gut, Pia ist nicht hässlich, hübsche Augen, nette Grübchen, aber sie ist keine Frau, die erotische Fantasien weckt. Fernando überwindet den Impuls, Pias Schwester die Hand zu küssen wie einer Königin. Stattdessen nickt er ihr feierlich zu und sagt: »Fernando Rodriguez.«

»Marla Toss.«

Marla. Wo kommt sie her, was hat sie hier zu suchen? Soll er es wagen, sie danach zu fragen? Oder ihr lieber erst mal ein Kompliment machen? Auf keinen Fall möchte er aufdringlich wirken, oder »schleimig«, wie seine Kollegin Jule Wedekin das nennen würde, aber ihm ist klar, dass er schleunigst etwas sagen muss, irgendetwas, das seinen weiteren Aufenthalt hier rechtfertigt. Ein bisschen Small-Talk, Herrgott, Fernando, das ist doch sonst eine deiner leichtesten Übungen! Jeden Morgen unterhält er sich mit Pia über Gott und die Welt, wobei – er muss es leider zugeben – die Bild-Schlagzeile oft das Stichwort liefert. Aber ausgerechnet jetzt fällt ihm ums Verrecken nichts Originelles ein. Dieser Lichtgestalt kann er schließlich nicht mit ›Schönes Wetter heute …‹ kommen.

»Hab gerade deinen Yannick getroffen«, sagt er schließlich zu Pia, obwohl er ihren Sohn fast jeden Morgen trifft. »Süßer Bengel.« Er lächelt Pia an und meint die andere. Marla. Sie ist Yannicks Tante, fällt Fernando ein – ein Wort, das nun wirklich überhaupt nicht zu dieser Frau passt. Tanten sehen anders aus.

»Ich muss los. Wir reden ein andermal weiter«, sagt die Schöne, und ehe Pia oder Fernando etwas erwidern können, bimmelt die Glocke der Ladentür mit den zahllosen Aufklebern, und schon geht, nein, schreitet die Erscheinung den Bürgersteig entlang in Richtung Limmerstraße.

Wenn Fernando sich beeilt, kann er sie noch einholen, vielleicht haben sie ja denselben Weg? Schon sieht er sich mit diesem Zauberwesen in der Stadtbahn sitzen …

»Fernando?« Pias Blick und Tonfall verhindern ein rasches Entwischen.

»Was ist?«

»Findest du, dass Yannick schlechte Manieren hat?«

Fernando schüttelt den Kopf. »Aber nein. Wie kommst du denn darauf?«

»Schon gut.« Ihr Lächeln hat erneut etwas Verkrampftes, aber Fernando kann sich jetzt nicht darum kümmern, er hat es eilig. Doch als er aus der Tür stürzt, ist Marla spurlos verschwunden. Wenig später fährt ihm auch noch die Bahn vor der Nase weg.

Im Büro von Hauptkommissarin Oda Kristensen herrscht Bodennebel mit Sichtweite von knapp unter zwei Metern. Oda nutzt den Urlaub ihres Vorgesetzten, um in ihrem Büro nach Herzenslust Zigarillos zu qualmen, obgleich ihr klar ist, dass Edeltraut Cebulla, die Sekretärin des Dezernats, sie garantiert denunzieren wird. Seit sämtliche Gebäude der Polizeidirektion Hannover per Gesetz zur rauchfreien Zone erklärt worden sind, müsste Oda theoretisch für jeden Zigarillo runter vor die Tür. »Dort erkälte ich mich dann und werde acht Tage krankgeschrieben, ist das besser?«, hat sie Völxen gefragt.

»Was weiß ich? Ich habe diese Vorschrift nicht gemacht«, hat der Hauptkommissar ebenso mürrisch wie ratlos zurückgeblafft.

Rauchen lässt die Haut frühzeitig altern steht in fetten schwarzen Lettern auf der Packung. Oda dreht sie um. Normalerweise achtet sie darauf, dass die Warnhinweise Impotenz oder einen frühen Tod androhen. Auf ihrem Grabstein könnte dann stehen: Hier ruht Oda Kristensen. Rauchen ließ ihre Haut schnell altern. Vielleicht sollte ich aufhören, erwägt Oda, während sie einen Kringel in Richtung Decke bläst, und so die wenigen Jahre der Ansehnlichkeit, die einer Frau mit vierzig noch bleiben, ein bisschen hinauszögern. Ach, was soll’s, denkt sie verdrossen. Bei mir ist der Zug sowieso abgefahren. Jetzt ist Veronika an der Reihe, zumal sie nun endlich wieder normal aussieht. Oda schlägt die Tageszeitung auf. In der Theaterbeilage wird auf mehreren Seiten über die neue Sparte Junges Theater Hannover berichtet. Einer der Artikel beschäftigt sich mit dem Stück, in dem Odas Tochter Veronika mitspielt. Seither ist das Mädchen wie umgewandelt: Ihren Grufti-Look hat sie von einem Tag auf den anderen abgelegt, und zu Odas großer Freude ist auch keine Rede mehr von einem Zungen-Piercing. Scheint demnach ein halbwegs vernünftiger Junge zu sein, um den es geht. Details waren Veronika bis jetzt nicht zu entlocken, im Gegenteil, standhaft leugnet sie das Offensichtliche. Nun ja, mit sechzehn hat man Geheimnisse vor seiner Mutter, das ist nur natürlich.

»Nicht Perfektion ist das Ziel, sondern Authentizität«, lässt der Regisseur, ein gewisser Daniel Schellenberg, die Leser der »Hannoverschen Allgemeinen Zeitung« wissen, und die Jugendlichen würden bei der Theaterarbeit »fürs Leben lernen«. Attraktiver Mann, bemerkt Oda, zumindest auf dem Foto.

Sie wird in ihrer Lektüre unterbrochen, denn es klopft an der Tür und schon rauscht Fernando Rodriguez in das kleine Zimmer. Hektisch wedelt er mit der Hand vor seinem Gesicht herum, während er mit angehaltenem Atem zum Fenster strebt und es weit aufreißt. Kühle, ungemütlich frische Morgenluft verwirbelt die Rauchschwaden.

»Verdammt, Rodriguez, was machst du hier für einen Aufstand?«, knurrt Oda.

»Wie kannst du hier noch atmen?«

»Du kommst spät.« Ihre klaren blauen Augen mustern ihn prüfend. Das straff zurückgekämmte, im Nacken geknotete hellblonde Haar und ihre stets schwarze Kleidung verleihen Odas Erscheinung etwas Puritanisches. Ein Schein, der trügt.

»Ich weiß, ’tschuldige. War was Wichtiges in der Morgensitzung?«

»Ich habe sie ausfallen lassen. Wegen einer Altenheimleiche und einem Selbstmörder brauchen wir keine Sitzung«, antwortet Oda.

Fernando grinst erleichtert. »Nichts gegen Völxen, aber wenn er nicht da ist, ist es auch mal ganz gemütlich«, stellt er fest, während er das Stillleben auf Odas Schreibtisch betrachtet: Rillos, Kaffee, Nagelfeile, die aufgeschlagene Zeitung, ein paar von Frau Cebullas Keksen …

»Was denkst du? Dass ich hier eine ruhige Kugel schiebe?«

»Aber nein!«

»Das täuscht nämlich! Ich bin dabei, mich zu informieren, wie die Presse die Aufklärung des Mordes an dem polnischen Autoschieber behandelt.«

Aber Fernando hört ihr schon gar nicht mehr zu, sondern platzt heraus: »Oda, gerade habe ich die Frau meines Lebens getroffen.«

»Ach, schon wieder.« Oda grinst. Typisch Fernando. Stets hin und her gerissen zwischen jugendlichem Sturm und panischem Drang. Oda beobachtet amüsiert, wie sich ihr Kollege nervös über seine dunklen Locken streicht, die wie immer einen Klacks zu viel Haargel abbekommen haben.

»Dieses Mal ist es ernst. Sie ist es! Sie wird die Mutter meiner …« Fernando stutzt und reißt Oda die Zeitung aus der Hand.

»He! Die lese ich gerade! Wenn du den Sportteil suchst, der liegt im Papierkorb.«

»Die ist es!«

»Das sagtest du schon.«

»Nein, das. Das ist sie!«

Leicht befremdet beobachtet Oda, wie Fernando mit den Augen das Porträt einer unterkühlten Schönheit verschlingt. Es ziert das Titelblatt der Theaterbeilage, die einmal im Monat erscheint. Die Eigensinnige – Marla Toss, junges Regietalent …

»Halt, das ist meine!«

Odas Protest ignorierend verschwindet Fernando mitsamt der Zeitungsbeilage aus dem Büro.

Oda steht auf und schließt fluchend die Fenster.

»Was für eine herrliche Luft! Ist es nicht wunderbar, so im Freien zu frühstücken?« Bodo Völxen lässt seinen Blick schweifen. Die Kornfelder sind abgeerntet, der Apfelbaum trägt schwer an seinen Früchten, die vier Schafe und der Bock lassen sich die Spätsommersonne auf die Wolle scheinen.

»Mhm«, tönt es verhalten hinter der Zeitung. Sabine teilt seine Leidenschaft für das Frühstück im Freien nicht. Die Sonne weicht die Diätmargarine auf, die Marmelade zieht Wespen an, und der Wind macht die Lektüre der »Hannoverschen Allgemeinen« zum Geduldspiel. Aber kein Urlaub währt ewig, sagt sie sich, um Gelassenheit bemüht.

»Vielleicht sollte ich doch mal prüfen, ob ich nicht schon mit Mitte fünfzig in den Ruhestand gehen und einer dieser hyperaktiven Senioren werden kann, was meinst du?«

Zwei erschocken aufgerissene Augen werden über der Zeitung sichtbar.

Völxen grinst. »War nur ein Scherz.«

Seufzend legt seine Frau ihre Lektüre hin und sagt: »Wir müssen uns was mit dem Schafbock einfallen lassen, und zwar schleunigst.«

»Ich weiß. Ich werde Amadeus beizeiten wegsperren«, verspricht Völxen.

Sabine köpft ihr Frühstücksei mit einem gekonnten Hieb. »Unsinn. Der Bock muss kastriert werden.«

Ein eisiger Schmerz schießt Völxen in die Lenden, kalter Schweiß bricht ihm aus allen Poren. Nur Frauen können so kühl und mitleidlos über solche Dinge sprechen, stellt er mit einem Schaudern fest.

»Sonst kannst du nächstes Frühjahr die Lämmer selbst beim Schlachter abliefern«, fügt Sabine hinzu.

Sie hat ja recht. Vor allem männlicher Nachwuchs ist schwer vermittelbar und endet meistens als Osterbraten – eine Tatsache, vor der Völxen gern die Augen verschließt. Nun starrt er trübselig auf sein Marmeladenbrot – Erdbeer-Rhabarber, ein Geschenk der Nachbarin. Der Appetit ist ihm vergangen. Was wiederum nicht so schlimm ist, er wollte ja ohnehin ein paar Kilo abnehmen.

»Ins Theater?« Jule Wedekin glaubt, sich verhört zu haben. »Du? Mit mir?«

»Jetzt tu nicht so! Warum denn nicht? Dieses neue Stück da, Faust reloaded, das sie im Ballhof aufführen, das würde mich wirklich interessieren. Am Samstag ist Premiere.«

»Also, ich weiß nicht – du und Goethe … und dann auch noch reloaded.« Wer weiß, was da auf einen zukommt, fragt sich Jule nichts Gutes ahnend und gesteht: »Ehrlich gesagt, ich kann’s nicht leiden, wenn sie die alten Klassiker verhunzen.«

»Du denkst wohl, ich schau mir nur Rambofilme im Kino an?«, beschwert sich Fernando, ihren Einwand ignorierend.

»Nicht doch«, lügt Jule und fragt: »Warst du schon in Rambo Teil IV?«

»Natürlich. Aber deswegen gehe ich trotzdem ganz gern mal ins Theater. Mein kulturelles Spektrum ist eben sehr breit.«

Jule lehnt sich zurück, verschränkt die Hände im Nacken und sagt: »Gib es zu, Fernando, du hast bei einem Radioquiz mitgemacht, und statt Dauerkarten für Hannover 96 zwei Theaterkarten gewonnen.«

»Also weißt du, jetzt wirst du langsam wirklich beleidigend«, echauffiert sich ihr Kollege. Er lässt sich ihr gegenüber in seinen Sessel plumpsen. An der Wand hinter ihm wogt sanft die riesige Hannover 96-Fahne.

Totalflaute an der Frauenfront, schlussfolgert Jule. Sonst würde er nicht mich einladen. Aber ins Theater … das will so gar nicht zu Fernando passen. Es muss etwas anderes dahinterstecken, und das hat garantiert nichts mit mir zu tun.

»Du als höheres Töchterchen kennst dich doch mit Theater aus, du bist die ideale Begleitung«, schmeichelt Fernando nun.

Jule überhört das ›höhere Töchterchen‹ und fragt: »Ich soll dir also das Stück erklären?«

»Nein. Ich dachte nur, du gehst gern ins Theater.«

»Geht so. Früher musste ich regelmäßig hin, meine Mutter hat mir jedes Jahr ein Abo verpasst. Und neulich habe ich sie in eine avantgardistische Romeo-und-Julia-Aufführung begleitet. Da wurden auf der Bühne rohe Krähen verzehrt, dann haben sie ein Dixi-Klo umgeworfen und sich mit Kot beschmiert, ehe sie alle kreuz und quer übereinander hergefallen sind.«

»Mit echtem?«, fragt Fernando.

»Vermutlich nicht. Aber es hat mir auch so gereicht. Apropos Mutter – warum gehst du nicht mit deiner Frau Mama ins Theater? Die würde sich bestimmt freuen.«

Ein finsterer Blick signalisiert Jule, dass das kein guter Einfall war.

»Hast du schon Karten?«

»Noch nicht.«

»Frag doch erst, ob es noch Karten gibt. Premieren sind oft ausverkauft.«

Schon greift Fernando zum Hörer. Jule verdrückt sich in Frau Cebullas Büro, wo die Kaffeemaschine steht. Als sie zurückkommt, strahlt Fernando. »Es gibt noch welche, sogar ganz vorne. Also, was ist jetzt?«

Das Telefon klingelt und Jule, froh, sich um die Antwort drücken zu können, nimmt den Anruf entgegen. Es ist die Leitstelle.

»Wir müssen los.« Jule leert zügig ihren Kaffeebecher.

»Was gibt’s?«

»Eine Wohnungsöffnung in der Nordstadt. Riecht schon.«

Naserümpfend sehen sie einander an, dann tritt ein listiger Ausdruck in Jules goldfarbene Katzenaugen. »Weißt du was, Fernando? Wenn du dieses Mal die Leiche untersuchst und ich das Protokoll führe, dann komm ich mit ins Theater.«

Die uniformierte Polizistin und ihr junger Kollege warten vor dem Haus und begrüßen Jule und Fernando mit erleichterter Miene. »Dritter Stock«, sagt die Blonde und gönnt Fernando einen aufmerksamen Blick, den dieser jedoch entgegen seiner sonstigen Gewohnheiten nicht erwidert. »Eine Nachbarin hat den Hausmeister informiert, weil es aus der Wohnung komisch roch«, erklärt sie. »Der Bestatter ist unterwegs.«

»Wer ist in der Wohnung?«, fragt Jule streng, denn eigentlich sollten die beiden darauf achten, dass kein Unbefugter den Leichenfundort betritt. Aber vermutlich riecht es dort so, dass keiner freiwillig einen Fuß über die Türschwelle setzt.

»Der Notarzt ist noch oben«, sagt der junge Beamte. Er ist blass. Kein gutes Zeichen.

»Dabei fing der Tag so gut an«, seufzt Fernando. Sie steigen die ausgetretenen Holztreppen hinauf. Im ersten Stock lehnt ein kleiner Junge im Türrahmen, und schaut die beiden aus großen, dunklen Augen an. Drinnen ruft eine Frauenstimme etwas auf Türkisch. Das Kind dreht sich um und schließt die Tür. Im zweiten Stock mischt sich der typische süßliche Leichengeruch mit dem Duft von angebratenem Fleisch und Zwiebeln. Das Leben geht weiter, denkt Jule sarkastisch und hält sich ein Papiertaschentuch vor die Nase.

»Das hilft nichts«, meint Fernando. »Es ist besser, wenn du nur durch den Mund atmest.«

»Nein, dann habe ich das Gefühl, ich würde das essen«, antwortet Jule.

Aus der linken Wohnungstür im dritten Stock kommen gerade der Notarzt und ein Sanitäter. F. Landau verrät das Schild neben der Klingel. Ein untersetzter älterer Herr in einem Blaumann steht ein paar Stufen weiter oben vor einem offenen Fenster. Die rechte Wohnungstür ist einen Spalt weit geöffnet, ein alter Mann linst halb neugierig, halb ängstlich heraus.

»Kripo, wie sieht’s aus?«, fragt Fernando den Arzt.

»Mann um die dreißig. Liegt schon ein paar Tage. Keine äußeren Verletzungen, die genaue Todesursache kann ich leider nicht feststellen.«

»Wo liegt er?«, fragt Jule.

»Immer der Nase nach«, grinst der Notarzt unter seinem dicken Schnäuzer und folgt dem Sanitäter, der bereits die Flucht ergriffen hat.

»Was ist mit mir?«, ruft der Mann auf der Treppe. »Ich habe ihn gefunden.«

»Ja, aber erst, nachdem ich Sie gerufen habe«, protestiert es aus dem Türspalt gegenüber mit krächzender Stimme.

»Einen Moment Geduld bitte, mit Ihnen beiden spreche ich gleich«, verspricht Jule und betritt den Wohnungsflur. Der Gestank trifft sie wie eine Faust in den Magen.

Der Tote ist mit einem blauen Trainingsanzug bekleidet und liegt zusammengekrümmt wie ein Embryo auf einem zerschlissenen Teppich. Er hat kaum Haare auf dem Kopf, seine Gesichtshaut ist gelblich mit roten Flecken auf der Unterseite, der Mund steht offen, die Augen sind geschlossen, vielleicht vom Notarzt. Die Hände sehen aus wie Krallen, mit schwärzlich verfärbten Fingerkuppen. Fliegen krabbeln über das Gesicht der Leiche, und obwohl irgendjemand das Fenster geöffnet hat, hängt der Verwesungsgeruch hartnäckig in der warmen Luft. Das Ganze wäre halb so ekelhaft, wenn die Fliegen nicht wären, findet Jule, die während der vier Monate, die sie nun beim 1.1.K, dem Dezernat für Straftaten gegen das Leben und Todesermittlungen arbeitet, eine handfeste Abneigung gegen diese Insekten entwickelt hat. Vor allem gegen die grünlich schillernden.

Das Zimmer ist karg möbliert, die wenigen Sachen passen nicht zusammen und sehen aus, als stammten sie vom Sperrmüll. Ein paar leere Wein- und Bierflaschen stehen herum. Die Küche ist leidlich aufgeräumt, viel Geschirr gibt es nicht in dem einzigen Schrank, dessen linke Tür fehlt. Auf einem Teller neben der Spüle liegt ein Rest Pizza, eingesponnen in grünliche Schimmelfäden. Der Herd starrt vor eingebranntem Dreck.

»Ich rede mal mit dem Hausmeister«, sagt Fernando, dessen Gesicht die Farbe des Pizzarestes angenommen hat.

»O nein! Das war anders abgesprochen!«, erinnert ihn Jule.

»Muss ich wirklich …?«

»Leiche oder Theater.«

Einen spanischen Fluch auf den Lippen fügt sich Fernando in sein Schicksal. Er streift sich die Handschuhe über und beugt sich über den Toten. Besonders gründlich wird er ihn nicht inspizieren, da ja der Notarzt bereits festgestellt hat, dass keine äußeren Verletzungen vorliegen. Peinlich wäre nur, wenn man ein Messer oder ein Einschussloch übersehen würde. Aber danach sieht es nicht aus. Eher nach einem Junkie.

Jule flieht hinaus ins Treppenhaus. Endlich darf der Hausmeister sein Wissen preisgeben. Die Tür zur Nachbarwohnung ist inzwischen zu.

»Ich kenn den eigentlich kaum. Der heißt Landau und wohnt seit ungefähr zwei Jahren da, allein. Man munkelt, dass der mal im Knast war. Mehr weiß ich nicht. Ich wohne ja auch nicht im Haus, sonder drei Häuser weiter.«

»Sie haben nichts angefasst da drin?«

»Gott bewahre.«

»Auch nicht das Fenster?«

»Doch stimmt … das habe ich aufgemacht. Es war ja nicht zum Aushalten. War das falsch?«

»Ist schon gut«, beruhigt Jule den Mann und notiert sich seine Personalien. Dann darf er gehen.

Nebenan, bei Erich Goldmann, wie die Gravur auf dem messingfarbenen Türschild lautet, öffnet sich die Tür, als Jule gerade klingeln will. Der kleine Mann ist schätzungsweise über achtzig und trägt trotz des warmen Wetters eine beige Strickjacke. Sein weißes Haar ist nur noch als schmale Sichel von Ohr zu Ohr vorhanden, die Füße stecken in Filzpantoffeln. Erich Goldmanns Wohnung ist größer als die seines toten Nachbarn, und es riecht darin nicht nach Leiche, sondern nach Fichtennadel-Raumspray und Bohnerwachs. Das Stäbchenparkett glänzt wie frisch abgeleckt. An den viel begangenen Stellen ist braunes Packpapier ausgelegt. Jule achtet darauf, auf dem Weg zu dem angebotenen moosgrünen Plüschsessel nicht neben das Papier zu treten, um nicht schon zu Beginn der Befragung den Unmut des Hausherrn zu erregen. Dieser setzt sich auf das Plüschsofa ihr gegenüber. Auf einer Anrichte reihen sich Bilder von Paaren und Kindern aneinander, eine mächtige Standuhr tickt die Zeit herunter. Auch hier gibt es Fliegen, aber die kleben an einem spiralförmigen Leimstreifen, der zwischen den Pflanzen im Fenster hängt.

»Möchten Sie vielleicht einen Schluck trinken, junge Frau?«

»Ein Glas Wasser, sehr gern«, sagt Jule. »Warten Sie, ich kann auch selbst …«

Aber Herr Goldmann hat sich bereits ächzend erhoben, schlurft in seinen Pantoffeln über das Packpapier in Richtung Küche und bringt ein Glas Leitungswasser sowie ein weiteres Glas mit einer klaren Flüssigkeit darin. »Wodka. Damit kriegen sie den Geschmack weg.«

»Danke, aber ich bin im Dienst«, lehnt Jule ab.

»Anders geht es nicht, glauben Sie mir«, beharrt der Alte.

Er scheint zu wissen, wovon er redet, und Jule, die in der Tat das Gefühl hat, dass sich der Verwesungsgestank wie Lack auf ihrer Zunge abgesetzt hat, stürzt erst das Wasser und dann den Wodka hinunter.

»Ich habe gehört, was der Hausmeister gesagt hat. Es stimmt, der Herr Landau war mal im Gefängnis. Banküberfall oder so was. Aber darauf gebe ich nichts, solange sich einer gut benimmt. Und es gab nie Anlass zur Klage«, sprudelt der alte Herr nun unaufgefordert los.

»Hatte er Arbeit?«

»Nein, ich glaube nicht. Der war immer zu Hause.«

»Gab es Besucher?«

»Nein. Das wäre mir aufgefallen. Das Haus ist recht hellhörig.«

»Auch nicht in den letzten Tagen?«

»Nein. Wissen Sie, ich glaube, der war sehr krank. Sah auch nicht gesund aus, immer so fahl, und wenn er die Treppe hoch ist, hat er gerasselt wie ein alter Diesel. Außerdem habe ich ihn schon öfter drüben in der Apotheke gesehen.«

»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«

»Das ist bestimmt schon über eine Woche her. Wie schrecklich, dass der so lange tot da drin lag. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht, man sah sich auch sonst oft tagelang nicht, und ruhig war der ja immer.« Herr Goldmann schüttelt bekümmert sein nahezu kahles Haupt. »Nur, als es dann so roch, da schwante mir was. Wissen Sie, ich kenne diesen Geruch, ich war seinerzeit an der Front …«

Ehe Herr Goldmann seine Jugenderinnerungen zum Besten geben kann, bedankt sich Jule und verlässt den Veteranen mit dem bedauernden Hinweis, sie habe noch viel Arbeit vor sich.

»Hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen«, sagt der alte Mann galant und lässt es sich nicht nehmen, die Besucherin zur Tür zu bringen. Jule hat nun beinahe ein schlechtes Gewissen, weil sie den einsamen Mann nicht ein wenig vom Krieg hat erzählen lassen.

Durch das Treppenhaus wabert noch immer der süßlich-dumpfe Geruch. Soeben tritt auch Fernando leichenblass aus der Tür gegenüber. »Ich habe im Schrank einen Ordner mit lauter Arztrechnungen und Rezepten gefunden, ausgestellt auf Felix Landau. Wenn ich das richtig interpretiert habe, dann hatte das arme Schwein Krebs.«

Sie verlassen den Fundort. Im zweiten Stock duftet es jetzt intensiv nach Lammbraten. Jules Magen knurrt. Unten winkt der Kollege von der Streife gerade den Wagen des Bestatters heran.

»Die Leiche muss ins Rechtsmedizinische Institut, würden Sie das veranlassen?«, sagt Jule zu dem jungen Uniformierten.

Fernando bekommt langsam wieder Farbe und fällt in gewohnte Verhaltensmuster zurück. Er lächelt die blonde Kollegin an, als er sagt: »Wenn die Leiche weg ist, versiegeln Sie bitte die Wohnung, falls man doch noch die Spurensicherung braucht – ginge das?«

»Natürlich geht das, Herr …« Sie sieht Fernando mit fragend aufgerissenen Barbieaugen an.

»Rodriguez. Oberkommissar Fernando Rodriguez vom 1.1.K.«

»Kerstin Lenz, Kommissarin z. A.«

»Vielleicht sieht man sich bei Gelegenheit, Frau Lenz.«

»Schon möglich«, lächelt sie, und Fernando gönnt ihr einen tiefen Blick aus seinen espressobraunen Augen.

»Bist du jetzt fertig?«, zischt Jule.

»Was denn, was denn? Nur keine Hektik! Wo bleibt denn sonst das Zwischenmenschliche im grauen Polizeialltag?«

»Dann sülz doch auch noch dem Kollegen das Ohr voll.«

»Ich bin doch nicht schwul!«

Jule lässt das Thema fallen und fragt: »Können wir noch rasch bei deiner Mama im Laden vorbeischauen? Ich habe noch nicht gefrühstückt, ich hätte jetzt richtig Lust auf ein paar Tapas.« Außerdem, fällt ihr ein, ist Völxen nicht da, also kann man den Dienst schon mal etwas ruhiger angehen lassen.

»Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Mir ist noch immer schlecht, ich krieg diesen Geruch nicht so schnell aus der Nase«, jammert Fernando.

»Du kannst mir ja zusehen«, antwortet Jule und denkt: Memme!

Samstag, 23. August

Der Radiowecker springt an, und die aufdringliche Stimme einer ekelhaft gut gelaunten Moderatorin plärrt Fernando ins Ohr. Er blinzelt und schaut auf die Anzeige. Fünf Uhr! Auf dem Flur hört man geschäftig hin und her eilende Schritte. Fernando ist eben in seine Jeans geschlüpft, als Pedra Rodriguez schon gegen seine Tür hämmert. »Beeile dich! Ich möchte einen guten Platz haben!«

»¡Mierda, déjame en paz!«, brüllt Fernando missgelaunt, und wiederholt es gleich noch mal auf Deutsch. »Lass mich in Ruhe!«

»¡Contrólate!«, kommt es mit drohend knurrendem R zurück.

Fernando flucht und streift sich ein T-Shirt über. Nein, es ist nicht zu leugnen: Das Mutter-Sohn-Verhältnis ist dieser Tage getrübt. Schuld daran ist ein gewisser Alfonso Ortega, der sich für Fernandos Geschmack viel zu häufig in ihrer gemeinsamen Wohnung aufhält, ja, sich dort allmählich regelrecht einnistet. Erst am vergangenen Wochenende hat er wieder bei ihnen übernachtet. Einundzwanzig Jahre ist es her, dass Fernandos Vater gestorben ist, einundzwanzig Jahre lang hat seine Mutter keinen »Freund«, »Lebensgefährten« oder dergleichen gebraucht. Wozu also jetzt? Ihr kann doch nicht langweilig sein, sie hat ihren Laden, in dem sie Wein, spanische Lebensmittel und Tapas verkauft, sie hat ihn, Fernando, und am Wochenende besuchen sie regelmäßig seine Schwester, deren Mann und den siebenjährigen Rico, Pedras Enkel. Damit muss eine Frau mit sechzig doch ausgelastet sein. Und wo ist er nun, der verdammte Argentinier? Keine Spur von ihm, jetzt, da es etwas zu tun gibt.

Pedra Rodriguez hat ihrem Sohn einen rabenschwarzen Kaffee zubereitet, den dieser rasch hinunterstürzt. Im Hof hinter dem Laden wartet der Lieferwagen seines Kumpels Antonio, vollgestopft bis unters Dach mit alten Möbeln, Bildern, Lampen, Krimskrams.

»Ich finde es unerträglich, dass du die Andenken an Papa einfach so verscheuern willst«, hat Fernando am Abend zuvor, beim Beladen des Wagens, protestiert, und natürlich hat er sich nicht verkneifen können, anzumerken, dass »dahinter garantiert nur dieser Alfonso steckt«.

»So ein Unsinn! Ich will das Zeug schon lange loswerden. Das meiste stammt noch von meinen Eltern, schon dein Vater fand vieles davon scheußlich. Wir haben die Sachen nur behalten, weil wir kein Geld für etwas Neues hatten, wir haben lieber dafür gesorgt, dass du und deine Schwester etwas Ordentliches zu essen und zum Anziehen bekommen habt, und eine gute Schulbildung …« Es folgte ein langes Lamento über harte Zeiten und undankbare Kinder, das in Pedras Lieblingssprichwort gipfelte: Cría cuervos y te sacarán los ojos – züchte Raben, und sie hacken dir die Augen aus.

Aber Fernando ist nicht davon abzubringen: Es ist Alfonso, der es nicht ertragen kann, von den Besitztümern seines Vorgängers umgeben zu sein. Und jetzt soll er, Fernando, den halben Samstag mit seiner Mutter auf dem Flohmarkt zubringen, um die Erbstücke zu verschleudern. Dass vielleicht an dem einen oder anderen Stück auch seine, Fernandos, Kindheitserinnerungen hängen könnten, scheint seine Frau Mama nicht zu interessieren, im Gegenteil: »Möchtest du die Kuckucksuhr mit der Madonna und dem beleuchteten Heiligenschein etwa über dein Bett hängen?«, hat sie ihn verspottet. Darauf hat Fernando dann doch verzichtet, aber die kleine Stehlampe, deren bronzener Fuß eine barbusige Nixe mit aufgemalten grünen Augen darstellt, hat er klammheimlich wieder aus dem Transporter genommen und auf seinen Nachttisch gestellt.

Eine knappe halbe Stunde später holpert der alte Ford Transit durch die schläfrige Stadt. Ein feuriger Schimmer im Osten kündigt den Sonnenaufgang an. Die Luft ist feucht, die Straße nass, es riecht nach Regen. Auch das noch.

Der Altstadt-Flohmarkt am Ufer der Leine, eingeführt nach dem Vorbild der Pariser Flohmärkte, hat nicht nur Tradition, er ist sogar der älteste Flohmarkt Deutschlands. Der Bummel entlang der Stände gehört im Sommer zu Fernandos Samstagsritual, allerdings zu einer zivilen Uhrzeit – so gegen elf, zwölf, nachdem er einen Café Latte in der Markthalle – sehen und gesehen werden – getrunken hat. Vor zwei Wochen erst hat er auf dem Flohmarkt fünf originalverpackte Bollywood-DVDs erstanden, obwohl für Neuwaren und Massenartikel eigentlich ein Verkaufsverbot herrscht. Fernando gähnt. Warum kommt eigentlich nicht der Herr Ortega mit zum Flohmarkt? Kann man diesem Kerl überhaupt den Laden anvertrauen? Noch dazu am Samstag, wo am meisten los ist? Am Ende wirtschaftet dieser Mensch noch in die eigene Tasche. Man hätte vorher die Flaschen zählen sollen. Fernando nimmt sich vor, gleich am Montag einen früheren Kollegen anzurufen, der jetzt beim Organisierten Verbrechen arbeitet. Die Kollegen dieses Dezernats haben einen guten Draht zu den Ausländerbehörden. Dieser Ortega sollte mal gründlich durchleuchtet werden …

Das Einzige, was Fernando trotz allem einigermaßen bei Laune hält, ist die Aussicht auf den Abend: die Theaterpremiere. Während der vergangenen zwei Tage hat er vergeblich versucht, Pia über ihre Schwester auszufragen. Einmal war der Kiosk voller Leute und Pia nicht in Plauderlaune, ein andermal war nur Pias Mann Stefan hinterm Tresen, und der gab sich maulfaul. Natürlich ist Fernando klar, dass Marla Toss allenfalls am Ende des Stücks auf der Bühne erscheinen wird. Aber sie wird da sein, irgendwo im Hintergrund oder im Zuschauerraum, da ist er ganz sicher. Das wäre ja sonst, wie wenn Dieter Hecking dem Stadion fernbliebe, wenn seine Roten spielen. Außerdem wird es doch bestimmt eine Premierenfeier geben. Vielleicht gelingt es ihm, sich dort einzuschmuggeln. Für die Vorstellung selbst hat er zwei Plätze in der dritten Reihe bekommen. Ob es wohl übertrieben wäre, ihr eine Rose auf die Bühne zu werfen? Was würde Jule dazu sagen? Egal! Er hat sie ohnehin nur eingeladen, um auf dem ungewohnten Terrain eine fachkundige Begleiterin zu haben, für alle Fälle. Hoffentlich denkt Marla nichts Falsches …

Die goldene Uhr an der Marktkirche zeigt fünf nach halb sechs, als sie im Windschatten einer Stadtbahn die Brücke überqueren, unter der die Leine grün und träge in Richtung Linden fließt. Gleich dahinter biegt Fernando rechts ab in die Straße Am Hohen Ufer, die die Altstadt nach Süden hin begrenzt. Es ist schon einiges los, Fahrzeuge mit offenen Heckklappen, randvoll mit Kisten und Krempel, stehen am Straßenrand, zwischen den Autos wuseln Menschen herum, die Arme beladen mit Kartons und Trödel.

Pedra fängt an zu zetern: »Wir sind viel zu spät dran, alles ist schon voll! Halt hier an! Man darf sowieso nicht weiterfahren, da hinten ist Fußgängerzone. Warte! Lass mich erst den Tisch hinten rausnehmen.«

»Der ist doch viel zu schwer für dich!«

»Wie soll ich denn sonst einen Platz reservieren, soll ich mich selbst hinlegen?«

»Aber man bekommt doch von der Marktaufsicht einen Platz zugewiesen«, versucht Fernando seine hektische Mutter zu beruhigen.

»Und wenn mir der nicht gefällt?«

Es ist sinnlos, mit ihr zu diskutieren. Kaum hat Fernando angehalten, springt seine Mutter aus dem Wagen. Die Hecktür wird aufgerissen, der Tapeziertisch herausgehoben, und schon zerrt Pedra Inocencia Rodriguez das Trumm hinter sich her.

»¡Histérica!«, murmelt Fernando und hält Ausschau nach einem Platz zum Entladen des Wagens. Er hat keine Lust, Nachtschränkchen, Lampen und zahllose Weinkisten voller Vasen und Geschirr durch die halbe Stadt zu schleppen. Warum konnte sie keinen Flohmarkt wählen, bei dem man bequem vorfahren und das Zeug vom Auto aus verkaufen kann? Fernando bemerkt einen kleinen Menschenauflauf, der sich weiter hinten gebildet hat. Was ist da los, gibt es dort bereits etwas umsonst?

Soeben beschließt er, sich zum Ausladen kurz in die zweite Reihe zu stellen, als er eine Sirene hört. Sein Transporter wird überholt, und direkt vor ihm halten zwei Streifenwagen schräg zur Fahrtrichtung und versperren so die Straße. Vier Polizisten springen heraus und eilen in Richtung der Menschenansammlung. Einer wendet sich vorher noch um und macht Fernando klar, dass er auf keinen Fall hinter ihnen stehen bleiben kann. Vor sich hin schimpfend fährt Fernando weiter. Um die Ecke, am Marstall, findet er zum Glück noch einen Parkplatz. Um nicht mit leeren Händen zu laufen, nimmt er schon mal eine große Stehlampe mit, auf deren schwerem Bronzefuß Faune herumtollen. An der Uferstraße hat sich nun eine dichte Menschentraube vor den beiden Streifenwagen gebildet. Was da wohl los ist? Eine Schlägerei unter den Verkäufern um die besten Plätze wahrscheinlich. Schrecklich, in was für eine Gesellschaft sich seine Mutter da begibt. Er muss schleunigst nach ihr sehen, nicht, dass sie noch mit ihrem frechen Mundwerk an den Falschen gerät. Fernando stellt sich auf die Zehenspitzen und macht den Hals lang, aber seine gefühlten eins achtzig reichen nicht aus, um etwas zu erkennen. Eine Schlägerei scheint es jedenfalls nicht zu sein, dafür verhalten sich die Umstehenden zu ruhig. Ein ungutes Gefühl beschleicht ihn. Es gibt eigentlich nur einen Anlass, bei dem die Leute in dieser passiven, hartnäckigen Art dastehen und starren. Fernando verschafft sich Platz, wobei ihm der schwere Lampenfuß recht nützlich ist.

»Au, mein Schienbein, verdammt!«

»Pass doch auf, Idiot!«

»Kripo Hannover, gehen Sie zur Seite!«

Fernando kämpft sich voran bis zu einer Ausbuchtung der Uferstraße, einer Art Balkon mit Aussicht auf die drei großen, bunten Nanas auf dem gegenüberliegenden Leibnizufer. Fernando hat den üppigen Frauenfiguren, die von der Künstlerin Niki de Saint Phalle – was für ein Name! – geschaffen worden sind, noch nie viel abgewinnen können. Aber die Menschen, die sich vor dem Geländer drängeln, betrachten nicht die tänzelnden Nanas, sondern starren nach unten.

»He, Bulle, suchst du den Stecker?«

»Das nenn ich mal ’nen echten Armleuchter.«

»Wo will denn der Kleine mit der großen Funzel hin?«

Verfluchte Lampe! Aber irgendwo abstellen will Fernando sie auch nicht, am Ende wird das gute Stück noch geklaut.

Die Polizisten beginnen nun damit, die murrenden Schaulustigen auf die Straße zurückzudrängen. Absperrband wird ausgerollt. Fernando hält einem der Uniformierten seinen Dienstausweis unter die Nase und fragt: »Was ist denn los?«

»Da unten.«

Der Kollege deutet mit dem Daumen hinter sich. Fernando stellt endlich seine Lampe hin, tritt an das rote Geländer der Balkonbrüstung und schaut nach unten. Sekunden später wünscht er sich, niemals zu dieser Stunde an diesen Ort gekommen zu sein.

Bodo Völxen seufzt. Da könnte man endlich einmal ausschlafen, und was ist? Das Kreuz tut ihm weh und er muss pinkeln. Also quält er sich aus dem Bett, und wo die alten Knochen schon einmal in der Senkrechten sind, bleibt er auch gleich auf. Er hüllt sich in seinen abgewetzten, gestreiften Bademantel, gegen dessen Entsorgung er seit Jahren stur protestiert, schlüpft mit nackten Füßen in die Gummistiefel und geht quer durch den Garten zu seinem Lieblingsplatz, dem Zaun seiner Schafweide. Vorher erleichtert er sich hinter der Wand des Holzschuppens, wohl wissend, was Sabine dazu sagen würde. Es ist ein kleiner, rebellischer Akt gegen seine eigene, von Ehejahr zu Ehejahr stetig fortschreitende Verschafung.

Am östlichen Horizont glüht ein blutroter Streifen unter grauen, schweren Wolken. Dicht aneinander gedrängt stehen Doris, Salomé, Angelina und Mathilde im taufeuchten Gras unter dem Apfelbaum. Allerlei Gedanken gehen Völxen im Kopf herum. Nein, was ihn beschäftigt, ist nicht das, was alle vermuten – sein fünfzigster Geburtstag, der nächsten Monat ansteht. Der ist ihm egal, was ist schon ein Datum? Er ist nicht mehr jung, das merkt er auch so, aber auch noch längst nicht alt. Er fühlt sich gut, sein Cholesterinspiegel ist im grünen Bereich, und seit er regelmäßig zum Nordic-Walking geht, hat er sogar schon drei Kilo abgenommen, worauf er stolz ist, auch wenn seine Tochter Wanda meint, das sei, als wenn ein Panzer eine Schraube verliere.

Wanda! Da hat das Mädchen nun endlich das Abitur gemacht, noch dazu mit einer ordentlichen Note, und was geschieht? Sie verliebt sich und will Biobäuerin werden. Dabei hat sich Wanda bis vor Kurzem nie fürs Landleben interessiert, nicht einmal für die Schafe. Ganz im Gegenteil, ständig wurde über das Dorfleben gelästert und darüber geklagt, dass man »in diesem Schweinekaff« lebe und nicht in der Stadt – dabei ist es nur eine Viertelstunde mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof. Und dann muss bloß so ein Landlümmel daherkommen, und alles, restlos alles, wird über den Haufen geworfen! Oder sind das die Gene? Völxens Großvater war Obstbauer und Pferdezüchter, Völxen hat jede Ferien bei ihm verbracht, und hin und wieder, wenn es dem Kommissar auf der Dienststelle zu viel wird, sehnt auch er sich nach einem ruhigen, einfachen, naturnahen Leben. Aber das sind Hirngespinste, Tagträumereien, das weiß er im Grunde genau.

Aber offenbar nicht für Wanda. Je mehr er auf sie einredet, desto eigensinniger beharrt sie auf ihrem Vorhaben und bezichtigt ihn der väterlichen Eifersucht. Woher hat sie nur diesen Dickkopf? Natürlich von Sabine. Die ist auch keine große Hilfe in dieser Angelegenheit. »Lass sie, sie ist alt genug, um zu wissen, was sie tut«, ist deren Meinung dazu. Als ob eine Neunzehnjährige wüsste, was sie tut!

Als Wanda zwei Jahre zuvor verkündete, sie wolle nach dem Abitur zur Polizei gehen, hat Völxen ebenfalls ablehnend reagiert. Aus Sorge, weil er die Verhältnisse kennt. Früher hätte ihm der Entschluss seiner Tochter vielleicht geschmeichelt, aber die Zeiten haben sich geändert, sind brutaler geworden, gefährlicher. Bestimmte Bevölkerungsgruppen haben keinerlei Respekt mehr vor dem Leben anderer Menschen und auch nicht vor der Polizei. Er hätte viel zu viel Angst, dass so ein gewalttätiger Idiot sie eines Tages absticht oder erschießt. Aber Bäuerin! Ein Leben im Dreck! Wo ist denn da die Perspektive? Er sieht Wanda mit einem karierten Kopftuch unter einer Kuh sitzen und hinter einem Marktstand stehen und mit schmutzverkrusteten Händen Kartoffeln verkaufen. Seine kluge, witzige, hübsche Tochter!

Auf der anderen Seite des Weidezauns wird eine Gestalt sichtbar, ebenfalls in Gummistiefeln und mit einem dicken, verfilzten Pullover über der unvermeidlichen blauen Latzhose. Völxen steht regungslos da, wird quasi selbst zum Zaunpfahl, aber schon hat der Nachbar ihn entdeckt.

»Moin, moin, der Herr Kommissar! Senile Bettflucht, was?«, brüllt Jens Köpcke über die Weide.

Völxen gibt ein mürrisches Knurren von sich, das zur Not als Morgengruß durchgeht. Salomé blökt und Völxen fällt ein, dass er gar keinen Zwieback für seine Tiere dabeihat. Außerdem fröstelt ihn nun allmählich. In seinen Gummistiefeln schlurft er zurück ins Haus.

Noch immer ist drinnen alles still. Völxen setzt Kaffee auf. Sabine ist gestern sehr spät nach Hause gekommen, fällt ihm ein. Wo war sie noch gleich gewesen? Irgendein Konzert, vermutlich. Er hat nicht nachgefragt, war froh, dass sie ihn nicht aufgefordert hat, mitzukommen. Auch nach zwanzig Jahren Ehe mit einer Klarinettistin hat er nicht viel übrig für dieses Instrument, im Gegenteil. Ob Klassik oder Klezmer, für ihn klingt das alles wie Katzen quälen. Er hört am liebsten Rockmusik aus den späten Sechzigern und Siebzigern, da ist er ganz einfach gestrickt.

In das Röcheln der Kaffeemaschine mischt sich das Fiepen seines Mobiltelefons, das neben dem Brotkasten liegt. Automatisch wandert sein Blick zur Küchenuhr. Zehn vor sechs.

Hauptkommissar Völxen möchte auch im Urlaub informiert werden, wenn etwas Wichtiges vorfällt. Ein Mord, zum Beispiel. Er überlegt, wer an diesem Wochenende Bereitschaftsdienst hat. Seines Wissens Jule Wedekin, das Dezernatsküken. Sie ist erst seit April in seiner Abteilung, aber sie macht sich sehr gut: intelligent, zuverlässig, ehrgeizig. War ja auch meine Wahl, denkt er mit einem Anflug von Eitelkeit.

»Völxen.«

Zu seiner Verwunderung ist es Fernando. »Es gibt eine weibliche Leiche am Hohen Ufer«, kommt es mit gepresster Stimme. »Und ich … sie ist … es ist furchtbar. Furchtbar.«

Aufgelegt. Was ist denn mit dem los, der tut doch sonst immer so cool? Das muss ja eine schrecklich zugerichtete Leiche sein. Völxen zieht die Gummistiefel aus, geht leise ins Schlafzimmer und schlüpft in die Kleider, die er gestern Abend über den Stuhl geworfen hat.

»Hören Sie mal, junge Frau, das können Sie mit mir nicht machen!« Ein korpulenter, rotgesichtiger Mann hat sich vor Jule Wedekin aufgebaut. Auf seiner Stirn funkeln Schweißperlen. Hinter ihr flattert das rot-weiße Absperrband. Er ist nicht der einzige Händler, der sich über die polizeiliche Maßnahme beschwert. Kommissarin Wedekin hat die Streifenbeamten angewiesen, das Altstadtufer vom Beginenturm bis zur Marstallbrücke abzuriegeln, und zwar sowohl die Straße selbst, als auch die untere Uferpromenade. »Sie können Ihren Stand doch da drüben aufbauen«, schlägt Jule vor und deutet über den Fluss auf das Leibnizufer.

»Da ist doch schon alles belegt. Mein Stand ist neben dem Marstall-Tor, schon seit Jahren, das wissen meine Kunden.«

»Dann will ich wenigstens meine Kisten wieder mitnehmen«, protestiert eine ältere Frau mit grellblonden Haaren, die wie Strohhalme vom Kopf abstehen.

»Nein, bis die Spurensicherung fertig ist, bleibt alles so, wie es jetzt ist«, antwortet Jule bestimmt. Verdammt, sie ist noch nicht einmal bis zu der Leiche vorgedrungen. Die beiden Streifenbeamten, blutjunge Bürschchen, die den Leichenfundort sichern sollen, sind mit ihrer Aufgabe offenbar überfordert, denn sie haben sich von zwei russisch sprechenden, wild fuchtelnden Männern in eine Auseinandersetzung verwickeln lassen.

»Das lasse ich mir nicht bieten!«, brüllt nun ein Glatzkopf in einem abgewetzten Norwegerpullover Jule an.

»Genau«, bekräftigt die Grellblonde. »Los, Karl-Heinz, hol die Kisten wieder her!«

Der Norwegerpullover macht Anstalten, das Absperrband zu übersteigen.

»Bleiben Sie stehen, oder ich muss Sie festnehmen«, droht Jule und winkt vorsorglich die beiden Grünschnäbel zu sich heran. »Niemand betritt diese Straße oder das Ufer«, sagt sie mit fester Stimme. Die Jünglinge nehmen Haltung an, einer legt die Hand an seine Waffe. Karl-Heinz Norwegerpullover hält zögernd inne.

»Soll ich Verstärkung anfordern?«, fragt einer der Polizisten Jule.

»Nein, das wird nicht nötig sein«, meint Jule, aber ganz sicher ist sie sich da nicht.

»Dann müssen Sie auch mich festnehmen, ich hole jetzt meine Teddys«, kündigt der Dicke mit dem roten Gesicht an. »Die sind ein Vermögen wert, die lass ich doch da hinten nicht einfach so rumliegen. Wer ersetzt mir denn den Schaden, wenn die nachher geklaut sind?«

»Und ich will meine Tischdecken! Was haben meine ungarischen Tischdecken mit einer Leiche zu tun?«, ist eine schrille Frauenstimme mit osteuropäischem Akzent zu vernehmen.

Aufruhr liegt in der Luft. Jule sieht sich nach Fernando um. Aber der steht noch immer unten, bei der Leiche, wo eigentlich sie, Jule, längst sein sollte. Gut, er ist gar nicht im Dienst, er ist nur zufällig hier, aber dennoch könnte er ihr ja mal ein bisschen beistehen gegen die rebellierende Meute.

»Ihr könnt mich mal! Ich lebe vom Flohmarkt, ich will jetzt sofort meine Sachen.« Der beleibte Rotgesichtige hält auf die Absperrung zu. Jule stellt sich ihm rasch in den Weg. Der Mann will Jule beiseiteschieben, doch sein Arm wird gepackt, seine Füße verlieren den Bodenkontakt, er macht einen halben Salto rückwärts und landet unsanft auf seinem Gesäß. Schadenfrohes Gelächter wird laut. Die zwei Jungs in ihren nagelneuen, dunkelblauen Uniformen starren die Kollegin von der Kripo mit großen Augen an.

»Au, mein Rücken! Das ist Körperverletzung!« Der Dicke hat sich aufgerappelt, hält aber wohlweislich Abstand zu Jule.

»Hauptkommissar Völxen, Ihre Personalien bitte!«, donnert nun eine Stimme über die Meute hinweg.

»Diese wild gewordene Furie hat mich angegriffen!«, empört sich der Teddybärhändler.

»Ihre Personalien, wird’s bald!«, fordert Völxen noch einmal.

Widerwillig zückt der Mann seine Brieftasche.

»Soso, Herr Rehlein, Sie leben also vom Flohmarkt, wie ich eben hörte. Dann führen Sie sicher Buch über alle Ein- und Verkäufe, damit das Finanzamt einen Überblick hat, oder?« Völxen hat seine buschigen Augenbrauen zusammengezogen und fixiert sein Gegenüber. »Und Ihren Gewerbeschein haben Sie sicherlich auch dabei, oder?« Der Gefragte murmelt etwas, das Jule nicht versteht, aber das macht nichts, denn sie ergötzt sich lieber an dem Anblick, wie sich binnen Sekunden die Menschenansammlung lichtet und schließlich ganz auflöst, wie Butter in einer heißen Pfanne.

Auch Völxen gestattet sich ein grimmiges Lächeln. Sein graubraunes, an den üblichen Stellen schon etwas lichtes Haar hat heute bestimmt noch keinen Kamm gesehen, erkennt Jule. Aber wenigstens hat er keine Klopapierfetzen im Gesicht, wie es zuweilen vorkommt, wenn er sich mal wieder mit dem Rasiermesser seines Großvaters geschnitten hat. Er ist nämlich überhaupt noch nicht rasiert, wie der graue Schimmer auf seinen Wangen verrät.

Ende der Leseprobe