2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Wie macht Lisa das nur?

Diese Frage stellt Julie sich immer wieder. Während sie selbst gerade so über die Runden kommt, lebt ihre Zwillingsschwester im Luxus, wird von ihren Eltern vergöttert und hat jede Menge Freunde. Je länger Julie das mit ansehen muss, desto größer wird der Neid auf ihre Schwester.

Eines Abends nimmt Lisa sie nach einer Familienfeier in ihrem teuren Sportwagen mit – und baut einen schlimmen Unfall! Erst im Krankenhaus kommt Julie zu sich. Allein. Alle halten sie für Lisa, die wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Plötzlich sieht Julie ihre Chance gekommen – und schlüpft in Lisas Rolle. Von nun an ist sie es, die auf der Sonnenseite des Lebens steht. Alles scheint perfekt. Bis sie erkennen muss, dass Lisa dunkle Geheimnisse hatte – und in tödlicher Gefahr schwebte ...

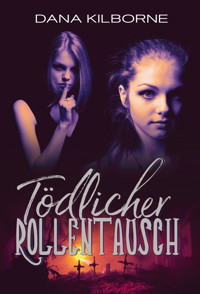

Neuauflage des Bestsellers von Dana Kilborne – Spannung pur!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Dana Kilborne

Tödlicher Rollentausch

Inhaltsverzeichnis

Tödlicher Rollentausch

Inhaltsverzeichnis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Epilog

Buchtipp

Impressum

1.

Dunkelheit.

Der Waldweg ist uneben und von Kaninchenhöhlen und Fuchsbauten untergraben, und ich stolpere mehr als dass ich laufe. Äste peitschen mir ins Gesicht, doch ich spüre den Schmerz kaum. Ebenso wenig wie das Stechen in meiner Seite. In meinem Kopf dreht sich alles, trotzdem gelingt es mir irgendwie, immer wieder einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und die ganze Zeit über kann ich immer nur an eine einzige Person denken.

Jay.

Es ist sein Blut an meinen Händen. Sein Blut, das den Stoff meines neuen GAP-Shirts dunkelrot färbt.

Ich will schreien, doch kein Laut dringt aus meiner Kehle. Warum hilft mir denn niemand? Warum? Warum? Wa…?

»Hast du schon Lisas neuen Wagen gesehen?« Onkel Gordon, der jüngere Bruder meines Vaters, stieß einen anerkennenden Pfiff aus und holte mich damit in die Gegenwart zurück. »Ein 1955er Bristol 405 – das ist ein echter Oldtimer! Deine große Schwester hat es echt zu was gebracht, Kleines. Apropos – was machst du eigentlich so?«

Ich entschuldigte mich mit einem flüchtigen Lächeln und gab vor, irgendwo in der Menge der Partygäste, die sich zur Feier von Mums fünfzigstem Geburtstag in die Seabreeze Lodge zusammengefunden hatten, einen lang vermissten Bekannten entdeckt zu haben. Dabei wollte ich einfach nur weg. Zum einen, weil mir die Erinnerung, die mich schon nachts oft genug heimsuchte, noch immer in ihren eiskalten Pranken hielt. Zum anderen konnte das, was ich vorzuweisen hatte, angesichts von Lisas hemmungslos zur Schau gestelltem Erfolg ohnehin nur blass und langweilig aussehen.

Ich verdrängte die Gedanken an die Vergangenheit – darin hatte ich in den letzten Jahren mehr Übung bekommen, als mir selbst lieb war – und wandte mich dem Hier und Jetzt zu.

Lisa, Lisa, immer nur Lisa! So ging das nun schon die ganze Zeit. Doch ihre Erhebung in den Stand der großen Schwester durch Onkel Gordon stellte den neuen negativen Höhepunkt dieses Spießrutenlaufs dar, der sich Familienfeier schimpfte. Lisa hatte nämlich gerade einmal zwei Minuten vor mir das Licht der Welt erblickt. Zwei lächerliche Minuten!

Wir – Lisa und Julie Maguire – waren eineiige Zwillingsschwestern und glichen uns rein äußerlich wie ein Ei dem anderen. Damit hörten die Ähnlichkeiten dann aber auch schon auf. Um ehrlich zu sein kann ich nicht einmal genau sagen, wann wir eigentlich angefangen hatten, uns auseinanderzuleben. Normalerweise hört man ja immer, dass Zwillinge einen ganz besonderen Draht zueinander haben. Dass sie sich ohne Worte verstehen und es nicht aushalten, für längere Zeit voneinander getrennt zu sein.

Nun, das alles konnte man von Lisa und mir jedenfalls nicht unbedingt behaupten. Seit wir beide mit achtzehn unser Elternhaus verlassen und uns in die große weite Welt aufgemacht hatten, um unsere eigenen Erfahrungen zu sammeln, sind wir uns – von ein paar sporadischen Telefonaten einmal abgesehen – die meiste Zeit über aus dem Weg gegangen. Mir reichte es vollkommen, dass ich mir ständig die Lobgesänge anhören durfte, die unsere Eltern auf Lisa hielten. Darüber, dass sie neben ihrer fürstlich bezahlten Teilzeitanstellung bei einer bekannten Plattenfirma auch noch erfolgreich Marketing studierte, sich ein eigenes Auto und eine Wohnung mitten in London leisten konnte und auf alle angesagten Partys eingeladen wurde.

»Beeindruckt dich denn gar nicht, was deine Schwester schon auf die Beine gestellt hat?«, fragte Mum eigentlich jedes Mal, wenn wir uns sahen. Ich zuckte dann immer bloß mit den Schultern und tat, als ob mir das vollkommen egal sei. Aber das war es natürlich nicht! Klar war ich beeindruckt von Lisas Erfolgen, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Um die Wahrheit zu sagen: Ich war schrecklich eifersüchtig auf meine Schwester. Aber war das wirklich ein Wunder? Sie hatte schließlich alles, wovon ich nur träumen konnte: Ein aufregendes Leben, einen Job, der ihr Spaß machte und darüber hinaus nicht wenig Geld einbrachte, eine eigene Wohnung, interessante Freunde. Was konnte ich schon dagegenhalten?

Auch ich war zuerst nach London gegangen, um Jura zu studieren, hatte aber schnell gemerkt, dass das nichts für mich war. Nach knapp einem Semester brach ich ab, und danach brachte ich einfach nicht die Energie auf, noch mal mit etwas anderem neu anzufangen. Ich brauchte also einen Job und eine bezahlbare Wohnung. Und so landete ich schließlich in Knebworth, einem kleinen Kaff knapp 28 Meilen Luftlinie von London entfernt, in dem sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten, aber die Mieten dafür erheblich günstiger waren als in der Stadt. Ich hatte einen schlecht bezahlten Job im Call-Center eines Gartengeräteherstellers in Stevenage, der nächstgrößeren Stadt, und verbrachte meine Freizeit zum größten Teil vor dem heimischen Fernseher auf der Couch.

Tja, und dann lernte ich beim Einkaufen im Supermarkt ganz zufällig Morris kennen. Morris Beaufort. Er arbeitete in einer Filiale der Barclays Bank in London, nahm aber gern Tag für Tag die Bahnfahrt zurück nach Knebworth auf sich. »Weil es hier draußen so schön ruhig ist«, sagte er dann immer. Für meinen Geschmack war es allerdings schon ein bisschen zu ruhig. Das ließ sich auch über meine Beziehung zu Morris sagen. Er war nett, zuvorkommend und verlässlich – um es mit einem Wort zu beschreiben: langweilig.

Vermutlich tat ich ihm damit unrecht, es war auch manchmal wirklich nett mit ihm. Zum Beispiel, wenn er mich mit irgendwelchen komischen Geschichten aus der Bank zum Lachen brachte. Und immerhin war ich ja auch zwischenzeitlich bei ihm eingezogen, und wir kamen recht gut miteinander klar. Aber reichte das, um ihn zu heiraten?

»Wo steckt denn eigentlich mein zukünftiger Schwager?« Lisa hatte sich zielstrebig einen Weg durch die versammelte Verwandtschaft gebahnt und legte nun wie so oft ihren Finger mitten in die Wunde. Ihr spöttischer Tonfall machte deutlich, was sie von Morris, den sie nur vom Hörensagen kannte, hielt: nämlich gar nichts.

»Morris hatte einen Geschäftstermin, den er unmöglich absagen konnte«, erwiderte ich mürrisch. Doch das war nur die halbe Wahrheit. Dass Morris mich nicht begleitete, lag nämlich vor allem daran, dass ich ihm viel zu spät von der Einladung meiner Mutter erzählt hatte. Trotzdem hatte ich ihn nur mit Mühe davon abbringen können, meinetwegen all seine Verpflichtungen zu verschieben, um mit mir zu kommen. Ich wollte ihn nicht dabeihaben, ganz einfach, weil ich wusste, dass er im direkten Vergleich zu Lisas glamourösem Leben einfach nicht bestehen konnte. Es war gemein, ganz sicher sogar unfair, aber ich schämte mich ein bisschen für mein Leben. Für meinen Job, das kleine Reihenhaus, das Morris gemietet hatten und in dem wir zusammenlebten – ja, und auch für Morris.

»Das ist wirklich jammerschade. Mum und Dad hätten deinen Zukünftigen bestimmt gern kennengelernt.«

Lisas Lächeln sprach Bände. »Gib dir keine Mühe«, schien es zu sagen, »mir machst du nichts vor. Ich weiß ganz genau, warum du ihn nicht mitgebracht hast.«

Manchmal war es wirklich ein Fluch, Zwilling zu sein. Vor allem, da Lisa es scheinbar mühelos zu gelingen schien, meine Gedankengänge zu durchschauen. Ich hingegen hatte mich schon früher, als wir noch Mädchen waren, oft gefragt, was wohl in diesem Kopf vorgehen mochte, der meinem so ähnlich war …

Unser Cousin Mike, der Sohn von Mums jüngerer Schwester, kam herüber und verwickelte Lisa in ein Gespräch, was ich zum Anlass nahm, mich schnell zu verdrücken. Ich trat durch die Schiebetür hinaus auf die Terrasse der Seabreeze Lodge, einem Restaurant mit angeschlossenem Veranstaltungssaal am Stadtrand von Harwich, der verschlafenen Kleinstadt an der südostenglischen Nordseeküste, in der ich aufgewachsen bin.

Als ich mich unbeobachtet fühlte, holte ich eine zerknitterte Lucky-Schachtel aus meiner Handtasche und zog eine Zigarette heraus. Ich hatte schon x-mal versucht, aufzuhören, es bisher aber nie geschafft. Und vermutlich würde es mir auch nicht gelingen, solange ich den Rest meines Lebens nicht in den Griff bekam. Und ob das jemals passieren würde, stand in den Sternen. Wenn Morris und ich erst einmal verheiratet waren …

Ich mochte gar nicht daran denken. In letzter Zeit lag ich oft wach neben Morris im Bett, starrte an die Decke und lauschte seinem leisen Schnarchen. Und dabei fragte ich mich: Soll es das etwa schon gewesen sein, mein Leben? Ist das alles, was mich noch erwartet?

Morris hatte mich kalt erwischt, als er mir den Antrag machte. Wir waren zum Dinner ausgegangen. Nicht in eins von diesen teuren, schicken Restaurants, in die Lisa vermutlich von ihren Verehrern ausgeführt wurde. Nein, für mich musste der örtliche Pub, der dem Bahnhof von Knebworth gegenüberlag, reichen. Und das tat er auch. Ich war froh, überhaupt ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Wie hätte ich auch ahnen können, dass sich Morris zwischen Steak-and-Kidney-Pie mit Kartoffelbrei und dem warmen Bramley-Apfelkuchen zum Dessert plötzlich neben mich knien und vor versammelter Mannschaft fragen würde, ob ich seine Frau werden wolle?

Was, zum Teufel, hätte ich anderes sagen sollen als Ja? Der halbe Ort war da, und alle warteten gespannt auf meine Antwort. Ich hätte Morris und auch mich selbst ganz schön in Verlegenheit gebracht, wenn ich ihm einen Korb gegeben hätte. Doch in letzter Zeit fragte ich mich immer wieder, ob ich es nicht trotzdem lieber hinter mich gebracht hätte. Wie sagt man doch so schön? Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ich würde mich früher oder spätermit diesem Problem auseinandersetzen müssen. Wohl war mir bei dem Gedanken allerdings nicht.

Ich riss ein Streichholz an, wobei ich mit der freien Hand die Flamme vor der leichten Brise abschirmte, die vom Meer her wehte, und steckte meine Zigarette an. Tief sog ich den Qualm in meine Lunge und fühlte mich gleich ein wenig ruhiger.

Es war ein herrlicher, warmer Sommertag. Kreischend zogen die Möwen ihre Kreise über dem Hafen. Die Fischerboote kehrten gerade von den Fischgründen zurück, und die Vögel wussten, dass für sie wie immer ein üppiges Abendessen abfallen würde.

Ich beneidete sie – nicht wegen der Aussicht, rohen Fisch zum Dinner zu essen, sondern um ihre Freiheit. Sie konnten ihre Schwingen ausbreiten und einfach fliegen, wohin der Wind sie trieb. Ihr Leben drehte sich nur ums Schlafen und ums Fressen. Keine Sorgen, keine Verpflichtungen. Musste das herrlich sein!

»Na, Honey, auch genug von all dem albernen Geschwätz?«

Erschrocken fuhr ich herum. Als ich meinen Vater erblickte, der mir verschwörerisch zublinzelte, atmete ich auf. Meine Mutter sah es gar nicht gerne, dass ich rauchte, und machte mir bei jeder sich bietenden Gelegenheit Vorhaltungen deswegen.

»Keine Angst, ich verrate dich schon nicht.« Dad schmunzelte. »Das heißt, sofern du mir eine abgibst …«

Eine Weile lang rauchten wir in schweigsamer Eintracht. Dad war immer schon der einzige Mensch gewesen, der mich verstehen konnte. Als ich vier war, habe ich einmal ein Bild für ihn gemalt. Es war ein großes Oval mit einem kleinen Klecks darauf, und vom großen Oval gingen vier Striche ab, die Beine und Arme darstellen sollten. Darüber stand in fetten, ungelenken Buchstaben (die Kindergärtnerin hatte es für mich vorgeschrieben, sodass ich es nur abmalen musste): »Für den besten Daddy der Welt!« Das Bild hing immer noch an einem Ehrenplatz in Dads Werkstatt (er reparierte Autos). Und obwohl er – das nehme ich zumindest an – Lisa ebenso lieb hatte wie mich, gab es von ihr doch nichts Vergleichbares an seinem Arbeitsplatz.

»Ist nicht leicht für dich, oder?«, fragte er. »Dieses ganze Tamtam, das sie um Lisa machen.«

Ich seufzte. Nein, es war nicht leicht, und ich fühlte mich mies, weil ich es einfach nicht schaffte, mich für Lisa zu freuen. Immerhin war sie doch meine Schwester. Aber so sehr ich mich auch bemühte, es ging einfach nicht.

»Na ja, es ist ja nur für ein paar Stunden. Nachher setze ich mich in meinen Zug und fahre zurück nach Knebworth.« Ich verzog das Gesicht. »Home sweet home.«

»Ist er gut zu dir?«

»Morris?« Ich zuckte die Schultern. »Er ist ein netter Kerl«, erwiderte ich, wusste dann aber irgendwie nicht mehr weiter und senkte den Blick.

»Verstehe.« Dad nickte. »Kann es sein, dass du kalte Füße bekommst, Honey? Schade, dass du ihn nicht mitgebracht hast. Ich hätte ihm nur zu gern mal auf den Zahn gefühlt.«

Die Vorstellung, dass mein Vater Morris ins Kreuzverhör nehmen könnte, entlockte mir ein Schmunzeln. »Du würdest ihn wahrscheinlich mögen, Dad.«

»Und du? Magst du ihn auch?«

Tja, das war die Frage aller Fragen. Und am meisten beunruhigte mich, dass ich selbst keine zufriedenstellende Antwort darauf fand.

»Ach was, Liebes, du brauchst doch nicht mit dem Zug zu fahren«, sagte Mum, als ich mich zwei Stunden später von ihr verabschiedete.

Es war inzwischen später Nachmittag geworden, und die Feier war zu Ende. Die meisten Verwandten und Freunde meiner Eltern hatten sich längst auf den Heimweg gemacht, und damit konnte auch ich mich endlich reinen Gewissens verdrücken.

Doch ich hatte die Rechnung ohne meine Mutter gemacht.

»Deine Schwester muss in dieselbe Richtung. Sie fährt dich sicher gern, auch wenn es ein kleiner Umweg für sie ist.« Sie legte Lisa, die neben ihr stand, eine Hand auf den Arm. »Nicht war, mein Kind, das tust du doch.«

Falls Lisa sich über die Bitte ihrer Mutter ärgerte, so ließ sie es sich jedenfalls nicht anmerken. Sie lächelte, ganz die folgsame Tochter, die sie unseren Eltern gegenüber so gern zum Besten gab. »Klar, kein Problem. Wozu sind große Schwestern denn da?«

Große Schwester, pah! Ich verzog die Miene und hatte schon einen entsprechenden Kommentar auf der Zunge, doch das Klingeln ihres Handys ersparte mir eine Antwort. Dafür ließ mich jedoch der Rufton ihres Mobiltelefons erschaudern. Ich kannte die Melodie nur zu gut. Der Song JCB von Nizlopi war ein echtes One-Hit-Wonder gewesen und hatte einmal zu meinen absoluten Lieblingsstücken gehört. Auch in jener Nacht schrecklichen Nacht, in der Jay und ich auf die Lichtung im Wald gegangen waren, hatten sie es im Radio gespielt.

Oh mein Gott, all das viele Blut! Warum hilft mir denn niemand? Warum …?

Ich schüttelte den Kopf, um die Bilder, die plötzlich vor meinem inneren Auge auftauchten, zu verjagen. Das Ganze lag jetzt mehr als sieben Jahre zurück, doch die Erinnerungen daran verfolgten mich noch immer.

Zum Glück nahm Lisa das Gespräch endlich an, sodass die Melodie verstummte. Ich atmete tief durch und zwang mich zu einem Lächeln, als ich mich an meine Mutter wandte. »Sag Lisa bitte, dass ich draußen auf sie warte, ja?«

Ich gab ihr zum Abschied einen flüchtigen Kuss auf die Wange, dann verließ ich die Seabreeze Lodge so eilig, dass es schon wie es wie eine Flucht aussehen musste – was es genau genommen ja auch war. Ich spielte sogar kurz mit dem Gedanken, mich heimlich abzusetzen und ein Taxi zum Bahnhof zu nehmen. Doch ehe ich diesen Plan in die Tat umsetzen konnte, stand Lisa auch schon hinter mir und schlug mir übertrieben freundschaftlich auf die Schulter.

»Na, was ist?«, fragte sie mit einem Lächeln, das mich unwillkürlich an einen hungrigen Haifisch denken ließ. »Können wir, Schwesterherz?«

Von Harwich aus folgte Lisa der Straße, die parallel zum Flusslauf des Stour verlief. Wir redeten nicht viel, nur das unablässige Gedudel des Autoradios verhinderte, dass unbehagliche Stille aufkam.

Es war okay, denn mir war auch wirklich nicht nach Reden zumute, und so saß ich auf dem Beifahrersitz ihres Bristols und starrte zum Fenster hinaus. Einförmig zog die Landschaft, bestehend aus Weiden und Wiesen im dämmrigen Zwielicht des Spätnachmittags, an mir vorüber. Dabei ließ ich meine Gedanken treiben, zumindest so lange, bis mich Lisas Stimme schließlich zurück in die Realität holte.

»Weißt du, woran ich gerade denken musste?« Sie nahm den Blick von der Straße und schaute mich an.

Ich zuckte mit den Achseln, wenig interessiert an dem, was im Kopf meiner Zwillingsschwester vorging. Doch mein offenkundiges Desinteresse hielt sie nicht davon ab, weiterzusprechen.

»Es ist doch seltsam, oder?«, sagte sie. »Ich meine, wir beide sind so verschieden, und trotzdem … Na ja, schau uns doch an. Wir könnten einfach so die Rollen tauschen, und vermutlich würde es nie jemand merken.«

»Die Rollen tauschen?« Ich runzelte die Stirn. Das war mal wieder typisch Lisa. Was für merkwürdige Theorien sie sich manchmal zurechtspann! »Und warum sollten wir das tun?«

Lisa grinste. »Na ja, stimmt schon, mir würde so auf Anhieb kein Grund einfallen, warum ich mit dir tauschen wollen sollte – aber umgekehrt?«

Es war klar, dass Lisa mit diesem Kommentar nur eines bezweckte: Sie wollte mir vor Augen führen, wie jämmerlich mein Leben doch im Vergleich zu ihrem war. Aber ich dachte gar nicht daran, darauf einzugehen.

»Wie du meinst«, entgegnete ich daher kühl und wandte mich wieder der Landschaft zu. Dennoch ließen mich Lisas Worte einfach nicht los. Ich warf einen unauffälligen Blick in den Seitenspiegel und sah eine junge Frau Anfang zwanzig mit langem braunem Haar, das ein wenig ins Rötliche ging und ein herzförmiges Gesicht umspielte. Volle Lippen und blaue, von dichten Wimpern beschattete Augen rundeten das Gesamtbild harmonisch ab. Doch im Grunde hätte ich keinen Spiegel gebraucht, um mich zu betrachten. Denn die Frau, die neben mir am Steuer saß, war mein absolutes Ebenbild.

Lisa.

Die setzte jetzt den Blinker und bog in eine Straße ein, die zu einer schmalen Brücke führte, welchesich über den Fluss Stour spannte, der aufgrund der heftigen Regenfälle der vergangenen Tage zu einem reißenden Strom angewachsen war.

Ich weiß nicht, was es war, aber etwas an Lisas Blick beunruhigte mich. Sie drückte das Gaspedal hinunter, und der Wagen machte einen Satz nach vorn.

»Wollen wir doch mal sehen, wie lange wir bis nach Knebworth brauchen«, sagte sie. »Ich wette, in nicht einmal anderthalb Stunden sind wir da …«

»Fahr nicht so schnell«, bat ich sie und hielt mich an der Armlehne der Tür fest, als der Bristol in der Kurve auszubrechen drohte.

Doch Lisa dachte gar nicht daran, auf mich zu hören, sondern gab stattdessen noch mehr Gas.

»Komm schon, Lisa«, beschwor ich sie, während mir immer mulmiger zumute wurde. »Lass die Spielchen. Du brauchst mich nicht mit deinen Fähigkeiten als Rennfahrerin zu beeindrucken!«

Doch ich hätte ebenso gut gegen eine Wand reden können, das wusste ich. Meine Schwester hatte nie auf irgendetwas gehört, das ich ihr sagte. Statt das Tempo also zu reduzieren, beschleunigte sie sogar noch weiter.

Wir erreichten die Brücke, die so schmal war, dass keine zwei sich entgegenkommenden Autos sie zugleich überqueren konnten. Aus diesem Grund gab es an der Zufahrt eine Ampel, die den Verkehr regeln sollte. Nur dass Lisa das rote Licht überhaupt nicht wahrzunehmen schien und einfach weiterfuhr!

Ich sah den uns entgegenkommenden Wagen, der sich bereits mitten auf der Brücke befand, und stieß einen erschrockenen Schrei aus. Der Fahrer des Fahrzeugs hupte und ließ seine Scheinwerfer aufleuchten, doch es war bereits zu spät. Lisa fuhr viel zu schnell, um den Wagen noch rechtzeitig zum Stehen zu bringen, ehe ein Unglück geschah.

Meine Entsetzensschreie vermischten sich mit denen meiner Schwester. In blinder Panik riss Lisa das Lenkrad herum.

Ich sah die Brüstung der Brücke auf uns zurasen, und als wir sie durchbrachen, wurde ich so brutal in den Gurt meines Sitzes geschleudert, dass mir die Luft wegblieb.

Holz knirschte, Metall kreischte, und einen winzigen Augenblick lang schienen wir beinahe schwerelos in der Luft zu hängen.

Dann stürzten wir in den gähnenden Abgrund.

2.

Kälte.

Dunkelheit.

Mit einem erstickten Schrei riss ich die Augen auf und fand mich in einem absoluten Chaos wieder, sodass ich glaubte, schon in der Hölle gelandet zu sein.

Lisa saß auf dem Fahrersitz und kämpfte mit dem Sicherheitsgurt, der sich scheinbar nicht lösen ließ.