10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diana Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

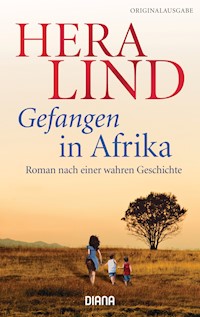

Ein großer Tatsachenroman von Bestsellerautorin Hera Lind: eine wahre Geschichte über das Schicksal einer Familie im geteilten Deutschland

Voller Begeisterung zieht die bayrische Familie Alexander in den späten 1950er-Jahren vom Chiemsee nach Thüringen, wo der Vater Direktor im Erfurter Zoo wird. Ein Paradies für die Kinder Lotte, Bruno und deren Schwestern. Doch dann wird die Mauer gebaut, und es gibt kein Zurück. Obwohl der musikalisch hochtalentierte Bruno gerade frisch verheiratet und Vater geworden ist, flieht er Hals über Kopf in den Westen. Er ist frei, hinterlässt aber eine geschockte Familie, deren Leben nun vollends aus den Fugen gerät. Besonders als Bruno den Vater anfleht, seiner Frau und dem Baby zur Flucht zu verhelfen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 466

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Was als Kindheitsparadies beginnt, endet im Albtraum: Die aus Bayern stammende Familie Alexander ist nach dem Bau der Mauer in der DDR gefangen. Als Nichtparteimitglied mit Westkontakt verliert der Vater schon bald seinen Traumberuf im Erfurter Zoo, und die Kinder müssen sich schweren Herzens von den Tieren verabschieden. Sohn Bruno stürzt seine Familie erst recht in die Katastrophe, als er eine Fluchtmöglichkeit nutzt und unter Beschuss durch die Werra schwimmt. Das Chaos ist perfekt, nachdem es ihm sogar gelingt, die erfolgreiche Flucht für seine junge Frau samt Baby zu organisieren. Als angeblicher Mitwisser wird der Vater ins Gefängnis gesteckt, woran die Mutter zerbricht. Als diese unheilbar an Krebs erkrankt, wagt Bruno, der inzwischen im Westen beruflich und privat Fuß gefasst hat, das Unfassbare: Er kehrt zurück nach Erfurt, um seine Mutter noch einmal zu sehen. Das hat erneut schwerwiegende Konsequenzen, die auch seine Schwester Lotte, ihren Mann und ihre Kinder hart treffen. Jahrzehnte später macht sie sich auf die Suche nach Bruno, denn die Liebe zu ihrem Bruder reicht weit über alle Grenzen …

Die Autorin

Hera Lind studierte Germanistik, Musik und Theologie und war Sängerin, bevor sie mit ihren zahlreichen Romanen sensationellen Erfolg hatte. Mit den Tatsachenromanen wie »Die Frau, die zu sehr liebte«, »Hinter den Türen« und »Die Frau, die frei sein wollte« eroberte sie erneut die SPIEGEL-Bestsellerliste und machte dieses Genre zu ihrem Markenzeichen. Hera Lind lebt mit ihrer Familie in Salzburg.

HERA

LIND

Über alle Grenzen –

Roman nach einer

wahren Geschichte

Vorbemerkung

Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch. Es basiert zwar zum Teil auf wahren Begebenheiten und behandelt typisierte Personen, die es so oder so ähnlich gegeben haben könnte. Diese Urbilder wurden jedoch durch künstlerische Gestaltung des Stoffs und dessen Ein- und Unterordnung in den Gesamtorganismus dieses Kunstwerks gegenüber den im Text beschriebenen Abbildern so stark verselbstständigt, dass das Individuelle, Persönlich-Intime zugunsten des Allgemeinen, Zeichenhaften der Figuren objektiviert ist.

Für alle Leser erkennbar erschöpft sich der Text nicht in einer reportagehaften Schilderung von realen Personen und Ereignissen, sondern besitzt eine zweite Ebene hinter der realistischen Ebene. Es findet ein Spiel der Autorin mit der Verschränkung von Wahrheit und Fiktion statt. Sie lässt bewusst Grenzen verschwimmen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2019 by Diana Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München

Umschlagmotive: © GettyImages/Dev Carr/Raimund Linke/Ulrich Baumgarten;

Shutterstock/Ssokolov/Triff/paul prescott/Craig Sterken/Rasica/

ESB Professional/xpixel/Roman Samborskyi/Valua Vitaly

Satz: Leingärtner, Nabburg

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-641-20313-9V004

www.diana-verlag.de

1

Neumünster, 16. Oktober 2010

»Nebenan! Trauen Sie sich ruhig, er beißt nicht!«

Die nette weißblonde Pflegerin im hellblauen Kittel hatte alle Hände voll zu tun. Sie wies mit dem Kinn auf die nächste Tür in dem Pflegeheim, das ich zaghaft betreten hatte. Jahre hatte ich intensiv nach meinem Bruder gesucht. Er hatte uns alle in die Katastrophe gestürzt, aber nicht mit Absicht. Nein, Lotte, er konnte nie etwas dafür!, sprach ich mir Mut zu.

Vorsichtig klopfte ich an. Die Tür war nur angelehnt. Wie von Geisterhand öffnete sie sich einen Spalt. Der Geruch nach Desinfektionsmitteln und altem Mann ließ mich erschaudern.

Ich atmete tief durch. Jetzt war der Moment gekommen, auf den ich über dreißig Jahre gewartet hatte. Jetzt würde ich ihn alles fragen können.

Noch einmal klopfte ich zaghaft, um ihn nicht zu erschrecken. Möglicherweise schlief er ja?

Sanft schwang die Tür vollends auf. Ich straffte die Schultern und hielt die Luft an.

»Hallo Bruno? Ich bin’s, Lotte!«

Ein Bett mit Schutzgitter, ein Schrank, ein Nachttisch. Über dem Bett ein Galgen. Die Wände in Beige gehalten. Ein Kaktus, eine Schnabeltasse, ein Teller mit bräunlich angelaufenen Apfelschnitzen.

Am Fenster stand ein Rollstuhl. Darin saß ausgemergelt ein alter Mann mit spärlichem weißen Haar und starrte ins Leere. Seine faltige Haut war grau.

»Bruno?«

Fassungslos sank ich vor diesem Häuflein Elend auf die Knie. Mein Herz hämmerte.

Nein. Ich hatte mir vieles ausgemalt, aber nicht das hier.

Mühsam hob der verhärmte Mensch, der mein Bruder sein sollte, den Kopf. Aus seinem halb offenen Mund kam ein Laut des Erstaunens.

Seine glanzlosen Augen hatten Mühe, meinen Blick zu halten. Dann verzogen sich seine schmalen Lippen zu einem Lächeln. Hatte er mich erkannt?

»Bruno? Ja, da staunst du, was? Ich bin’s, deine Schwester Lotte!«

Aus seinem Mundwinkel seilte sich ein Speichelfaden ab. Er versuchte, den Arm zu heben, um ihn abzuwischen, aber es gelang ihm nicht. Schnell griff ich nach einem Handtuch, das über der Stuhllehne hing.

»Du machst ja Sachen!« Ich tupfte an ihm herum wie eine Mutter an ihrem Kind.

Sekundenlang starrten wir uns an. Plötzlich begann seine Unterlippe zu zittern, und aus seinen trüben Augen kamen kleine Rinnsale, die durch sein ausgemergeltes Gesicht pflügten und in seinem ungepflegten Bart versickerten. Er war sichtlich bewegt.

»Bruno, es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich dich gefunden habe!«, quasselte ich los. Bloß nicht selbst losheulen jetzt! »Kein Mensch wusste, wo du steckst, und Paul meinte – du weißt doch noch, wer Paul ist, nicht wahr? Mein Mann! Also Paul meinte, übers Internet müsste es doch möglich sein, dich zu finden. Schließlich warst du mal berühmt!«

Ich biss mir auf die Lippe. Offensichtlich war er es jetzt nicht mehr. Kein Mensch scherte sich noch darum, wer Bruno Alexander einmal gewesen war. Ein berühmter, erfolgreicher Geiger, der ganze Konzertsäle gefüllt hatte und den wir im Fernsehen bewundert hatten.

»Wir haben dich gegoogelt, aber nichts Aktuelles über dich gefunden …«

Wie denn auch. Mein Bruder Bruno war seit Jahren eine gescheiterte Existenz. Nur durch die spärlichen Auskünfte seiner inzwischen erwachsenen Kinder, die nichts mehr von ihm wissen wollten, waren wir schließlich auf die Idee gekommen, sämtliche Pflegeheime abzutelefonieren, die in der Nähe seines letzten bekannten Wohnsitzes lagen. Und so waren wir auf dieses hier gekommen. Hier war mein armer Bruder also gestrandet.

Ich zog mir einen Stuhl heran und setzte mich ganz nah zu ihm. Seine mageren Beine steckten in alten Jogginghosen, denen ein eindeutiger Geruch entströmte. Die Pflegerin hatte mir schon gesagt, dass er Windeln trage. Mein Blick glitt zu seinen Füßen hinunter, die in offenen Gummisandalen steckten. Seine Zehennägel waren gelb und verbogen. Ein verwahrlostes Bündel Einsamkeit und Elend vegetierte hier vor sich hin. Wie hatte Bruno nur so tief sinken können … und warum hatte er alle Menschen verloren, die ihn einmal geliebt hatten?

Eine Welle von Scham und Reue überzog mich. Viel zu lange hatte ich damit gewartet, ihn endlich zu finden! Warum hatte ich nur so lange gezögert! Weil ich ein Wiedersehen mit ihm fürchtete. Weil ich Angst davor hatte, die ganze Wahrheit zu erfahren. Weil ich mit mir und meiner Familie vollauf beschäftigt gewesen war.

Ich nahm seine magere Hand. »Bruno, es tut mir leid, dass es so weit mit dir gekommen ist. Deine Exfrau Kati wollte gar nicht mit mir reden, aber sie hat auch nicht wirklich gewusst, wo du abgeblieben bist. Ihr habt ja seit Jahren keinen Kontakt mehr oder?«

Bruno schwieg. Sein Blick war gesenkt.

Ich räusperte mich. »Und deine Kinder waren auch nicht sehr kooperativ.«

Brunos Stirnfalte zwischen den buschigen Augenbrauen vertiefte sich. Okay. Vermintes Gelände. Kati und die Kinder vielleicht nicht weiter ansprechen.

Ich fühlte mich, als hätte ich mit einer Axt auf ihn eingedroschen. Oje. Das hatte ich doch nicht gewollt! Aber so ganz unschuldig war Bruno auch nicht am Zerfall unserer Großfamilie. So harmlos wie möglich plauderte ich weiter.

»Bereits vor Jahren habe ich immer mal wieder bei verschiedenen Behörden angerufen und die Einwohnermelderegister durchforstet, aber du warst nirgendwo mit einem festen Wohnsitz gemeldet. Und dann kam immer wieder was anderes dazwischen, du erinnerst dich vielleicht, dass Paul und ich zwei Töchter haben … Bruno?«

Er hatte die Augen geschlossen, und sein Kopf war zur Seite gefallen. Schluss mit diesem sinnlosen Geplapper! Das klang ja alles nach Vorwürfen, und das wollte ich doch nicht. Ich wollte nur die erste Verlegenheit überspielen und meine Aufregung auch! Schließlich hämmerte mir das Herz bis zum Hals, und meine Beine zitterten wie Espenlaub, als stünde ich ganz allein auf einer großen Bühne und hätte meinen Text vergessen.

Allein die Vorstellung, den eigenen Bruder nach so langer Zeit in so einem hilflosen Zustand wiederzufinden und dann sofort auf alle Fragen eine Antwort haben zu wollen!

Erschöpft sank ich auf meinem Stuhl in mir zusammen. Die lange Bahnreise vom Chiemsee bis in diese norddeutsche Kleinstadt hatte mich ermüdet. Ich hatte vier Mal umsteigen müssen.

Bruno, dachte ich erschüttert. Du kannst gar nicht mehr richtig sprechen, wie es scheint. Wie naiv war ich eigentlich, davon auszugehen, dass du mir jetzt lückenlos dein ganzes Leben erzählen würdest. Ich atmete tief durch und zwang mich zu Geduld.

Minutenlang hielt ich einfach schweigend seine Hand, die Hand eines Bruders, von dem nur noch diese alte kaputte Hülle übrig war. Vergeblich suchte ich nach Ähnlichkeiten zu früher.

Das also war Bruno. Mein einst heiß geliebter, mutiger, schöner, übermütiger, lebenshungriger großer Bruder. Unsere Mutter und wir vier Schwestern hatten ihn vergöttert, uns darum gerissen, wer ihm vor seinen Auftritten die Schuhe putzen durfte, waren im Konzertsaal vor Stolz und Rührung regelrecht hinweggeschmolzen. Hatten uns die Hände wund geklatscht, seinen Erzählungen gelauscht wie eine fromme Gemeinde dem Pfarrer in der Kirche. Hatten uns vor Lachen gebogen, wenn er heimlich zu Hause den Genossen Honecker nachmachte. Bis er unser Leben durch eine einzige, unüberlegte verrückte, nein, völlig wahnsinnige Aktion aus den Fugen gerissen, um nicht zu sagen zerstört hatte: Bruno hatte unsere Familie für immer zerstört.

Und doch empfand ich nichts als Liebe für ihn. Wie gesagt, er konnte schließlich nichts dafür, hatte das zumindest so nie beabsichtigt und war an seinen Schuldgefühlen regelrecht zerbrochen. Er hätte alles dafür gegeben, es rückgängig zu machen. Doch das ging nicht mehr. Er hatte nicht mehr lange zu leben. Aber die Zeit, die ihm noch blieb, wollte ich mit ihm teilen. Darum war ich hier. Ich hatte es unserem Vater auf dem Sterbebett versprochen. Dass ich nach ihm suchen und ihn nie mehr im Stich lassen würde.

Meine Augen füllten sich mit Tränen. Sanft streichelte ich seine Hand, bat ihn im Stillen um Verzeihung.

»Bruno, wir sitzen alle seit Jahren in Bayern, und da finde ich dich ausgerechnet im nördlichsten Zipfel Deutschlands! Was hat dich nur hierher verschlagen?«

Keine Antwort. Mein Bruder konnte oder wollte nicht mehr sprechen.

Hastig kramte ich in meiner Handtasche nach einem Taschentuch. Schnäuzte hinein, zerknüllte es in meinen schweißnassen Fingern.

»Du hast immer nur aus Liebe gehandelt, Bruno, das weiß ich! Auch wenn dann alles komplett schiefgelaufen ist.«

Bruno reagierte nicht mehr. Die Last der Erinnerungen schien ihn wie ein Erdrutsch begraben zu haben. Er stellte sich tot. Sein Atem ging schwach. Trotzdem: Immerhin hatte ich ihn überhaupt noch lebend gefunden!

Fast eine Stunde saß ich bei ihm, nahm jede Falte, jedes Haar und jeden Bartstoppel in mir auf und ließ unsere gemeinsame Vergangenheit vor meinem inneren Auge vorbeiziehen.

»Weißt du noch, wie wir zusammen auf dem Elefanten geritten sind?« Ich stupste ihn an. »Die dicke Berta!«

Ein winziges Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Seine Mundwinkel zuckten wie bei einem schlafenden Säugling. Dann entglitten ihm die Gesichtszüge wieder, und mit halb geschlossenen Lidern starrte er ins Nichts.

Schließlich stand ich leise auf, schlich mich aus dem Zimmer und zog sanft die Tür hinter mir zu.

Die Pflegerin machte sich gerade an einem Rollwagen mit Medikamenten, Schnabeltassen, Windeln und Bettpfannen zu schaffen. Im Flur schlurften ein paar alte Menschen mit Rollatoren auf und ab. An der Wand saßen weitere Bewohner in Rollstühlen und stierten vor sich hin. Weiter hinten an einem Tisch spielten die Aufgeweckteren mit einer Betreuerin, die ein Kopftuch trug, »Mensch ärgere dich nicht«.

»Kann ich Sie mal einen Moment sprechen?«

»Natürlich. Kommen Sie mit auf den Balkon. Ich muss dringend eine rauchen.«

Die weißblonde Pflegerin, die laut Namensschild am üppigen Busen »Melanie« hieß, wühlte in ihren Kitteltaschen bereits nach Zigaretten.

Auf dem Balkon mit Blick auf trostlose Lagerhallen, Parkplätze, Discountläden und abgeerntete Stoppelfelder ließen wir uns auf zwei Plastikstühlen nieder.

»Schock, was?«

»Das kann man wohl sagen.«

»Wie lange haben Sie ihn nicht gesehen?

»Ich weiß nicht … weit über dreißig Jahre.«

»Das ist ’ne lange Zeit.« Melanie inhalierte tief und blies den Rauch in die Einöde. »Auch eine?« Sie hielt mir ihre Zigarettenpackung hin. Ich schüttelte dankend den Kopf. »Ich habe meinem Mann versprochen, im Westen keine einzige mehr zu rauchen. Und das habe ich auch geschafft.«

»Wie lange sind SIE denn schon hier?«

»13. Juli 1985«, schoss es aus mir heraus. An diesen Tag erinnerte ich mich besser als an mein eigenes Geburtsdatum. »Wir leben in Bayern.«

»Schöne Gegend.« Melanie nickte anerkennend, legte dann allerdings die Stirn in Falten.

»Aber da stand die Mauer noch.«

»Das kann man wohl sagen.« Ich wühlte in meiner Handtasche nach einem neuen Taschentuch und merkte erst jetzt, wie sehr meine Finger zitterten.

»Und Sie haben Ihren Bruder komplett aus den Augen verloren? Obwohl Sie beide im Westen waren?«

»Das ist eine lange Geschichte. Ich kenne ja nur meinen Teil davon. Ich hatte gehofft, den fehlenden Teil von meinem Bruder zu erfahren. Aber er ist nicht mehr … derselbe. Deshalb bin ich gerade ein bisschen … aufgewühlt.«

»In welcher Verfassung war er denn, als Sie ihn das letzte Mal gesehen haben?«, erkundigte sich Melanie.

»Na ja.« Ich schluckte. »Er war ein ganz anderer Mensch. Im Grunde ist mir dieser alte hilflose Mann hier«, ich zeigte mit dem Kinn auf das Zimmer, in dem mein Bruder vor sich hin vegetierte, »… vollkommen fremd.«

Sie zog die Augenbrauen hoch. »Er wird geistig noch voll da gewesen sein. Und jünger und schöner war er auch, nehm ich mal an.« Typisch norddeutscher Humor.

»Das war 1976, kurz vor dem Tod meiner Mutter.« Ich presste die Lippen zusammen und sah wieder diese schrecklichen Bilder vor mir. »Da habe ich ihn für wenige Minuten gesehen, durfte aber nicht mit ihm sprechen.«

»Hä? Warum denn nicht?«

»Er war in Haft. Fünf Jahre lang wegen Republikflucht. Später wurde er dann freigekauft und ausgewiesen. Aus dem Gefängnis freigekauft, verstehen Sie?«

»Ähm, nein?« Melanie war zum Glück zu jung, um sich noch an solche Zeiten zu erinnern.

»Republikflucht? Das heißt, er war schon drüben im Westen? Warum ist er denn in den Osten zurückgekommen?«

»Um unsere sterbende Mutter ein letztes Mal zu besuchen.« Ich musste mir einen Kloß von der Kehle räuspern. »Dabei trug er Handschellen und wurde von vier Vopos bewacht. Er durfte unsere Mutter nicht umarmen und sich auch nicht setzen. Er durfte das angebotene Glas Wasser nicht annehmen und musste den Blick auf den Boden richten.« Schreckliche Erinnerungen durchzuckten mich. »Und ich stand an der Wand. Die Beamten ließen uns nicht aus den Augen, und ich durfte nicht mit meinem Bruder reden. Jetzt kann er nicht mehr mit mir reden.«

Meine Stimme wurde rau wie Schmirgelpapier.

»Wollen Sie nicht doch eine?« Melanie hielt mir erneut ihre Zigarettenpackung hin.

»Nein, danke.« Ich rang mir ein schwaches Lächeln ab. »Aber bitte erzählen Sie mir doch, was Sie über meinen Bruder wissen! Wie ist er hierhergekommen?«

»Ihr Bruder lebte völlig verwahrlost in einer Art Scheune.« Melanie blies Rauch übers Balkongeländer. »Er war ja starker Alkoholiker und Kettenraucher.« Sie warf ihre Kippe nach unten. »Ich sollte auch aufhören, sehe ja jeden Tag, wohin diese Sucht führen kann. Aber bei dem Stress schaff ich das einfach nicht.«

»Schon gut.« Ich spähte übers Geländer, wo schon ein ganzer Haufen Zigarettenstummel lag. »Mein Bruder hatte in einer Scheune gelebt?«

»Ja, diese Unterkunft hatten ihm wohl seine allerletzten Freunde überlassen, ohne dass er Miete zahlen musste.« Melanie schob die Hände in die Kitteltaschen. »Die haben sich dann aber auch von ihm abgewandt, weil er randaliert hat und frech zu ihnen wurde. Er war irgendwie nicht mehr zurechnungsfähig. Mal aggressiv, mal euphorisch. Einfach seelisch kaputt, wissen Sie?«

»Ja, aber wie ist er bei Ihnen gelandet?«

»Diese sogenannten Freunde haben die Polizei eingeschaltet, um ihn da rauszuklagen. Dann kam die Sozialbehörde ins Spiel. Ihr Bruder bekam einen Betreuer zur Seite gestellt, dem neben der Gesundheits- und Vermögenssorge auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen wurde.«

»Also eine Art Vormund?«

»Ja, genau. Das ist der Herr Berkenbusch. Sehr netter Mann. Und der hat Ihren Bruder hier einweisen lassen. Hier kommt er an keinen Alkohol ran. Er bezieht Sozialhilfe, sodass die Kosten gedeckt sind. Der Betreuer hat uns erzählt, dass Ihr Bruder außerdem eine kleine Rente als Opfer des SED-Regimes erhält. Die wird aber bei der Finanzierung des Heimplatzes nicht als Einkommen angerechnet.«

Ich konnte diese ganzen Informationen kaum verarbeiten. Mein ehemals strahlender Bruder, Liebling meiner Mutter und umschwärmter Musiker, der sich vor Verehrerinnen und beruflichen Angeboten kaum retten konnte, war dermaßen ins soziale Abseits gerutscht?

Ich musste schlucken. »Warum sitzt er denn im Rollstuhl?«

Melanie spielte mit der Zigarettenpackung, sichtlich hin- und hergerissen, ob sie sich noch eine anstecken sollte. »Aufgrund seines offenen Beines und diverser anderer Erkrankungen ist er auf den Rolli angewiesen.« Sie sah auf die Uhr und steckte die Zigaretten in ihre Kitteltasche. »Leider ist die fortschreitende Entzündung in seinem Bein nicht mehr aufzuhalten. Der Arzt, der unsere Bewohner hier betreut, sagt, dass er um eine Amputation nicht herumkommen wird. Und die sollte möglichst bald stattfinden.«

Ich sog die kalte Luft ein. »Weiß er das?«

»Keine Ahnung, wir haben es ihm noch nicht gesagt.« Sie stand auf und legte den Kopf schräg. »Ehrlich gesagt haben wir gehofft, Sie würden das tun?«

2

Erfurt, September 1960

»Bruno! Bruuuunooooo!« Jauchzend sprang ich meinem großen Bruder entgegen. Er war zwölf, und ich war zehn. Da kam er! Hätte ich den Triumphmarsch aus der Oper Aida schon gekannt, wäre mir genau dieses Bild vor Augen gestanden: Hoch aufgerichtet und stolz saß der Held meiner Kindheit freihändig auf einem Elefanten. Dieser trottete trompetend seinem Abendfutter im Innengehege entgegen und ließ freudig den Rüssel hin und her schwingen. Die plumpen dicken Füße gruben sich bei jedem Schritt tief in den rötlichen Staub des Erfurter Zoos, der nicht umsonst »Roter Berg« genannt wurde.

»Bruno!« Respektvoll und mit laut klopfendem Herzen blieb ich in gebührlichem Abstand neben dem majestätischen Tier mit den kleinen freundlichen Augen stehen. »Wenn das der Papa sieht!«

»Och, der schimpft schon nicht!« Bruno sah aus wie der kleine Muck, wie er da so lässig auf der dicken Berta thronte. »Gestern bin ich auf einem Kamel heimgeritten, da hat er auch nichts gesagt.«

Unser Vater war hier seit Kurzem Direktor. Dem studierten Tropenmediziner und bisherigen Landtierarzt war dieser Posten überraschend angeboten worden.

Wir – Papa, Mama, Bruno, meine Schwestern Edith und Marianne, Baby Tanja und ich – waren vor einem Jahr mit Sack und Pack aus unserer bayrischen Heimat am Chiemsee aufgebrochen, um im schönen Thüringen ein neues Leben anzufangen. Wir waren auf dem Bauernhof meiner Großeltern mütterlicherseits aufgewachsen und den Umgang mit Tieren und der freien Natur gewöhnt.

»Wir werden in einer prächtigen Villa wohnen!«, hatte unser Vater uns gelockt, das vertraute Paradies am Chiemsee aufzugeben. »Unser Haus steht mitten im Tierpark, auf einem kleinen Hügel! Andere Kinder müssen Eintritt bezahlen und nach ein paar Stunden wieder nach Hause gehen, aber ihr dürft zwischen den Tieren wohnen, mit ihnen spielen und beim Füttern helfen. Na, was haltet ihr davon?«

Wir waren natürlich Feuer und Flamme, während Mama nicht so begeistert von dieser Idee war. Sie liebte den prächtigen Bauernhof ihrer Eltern in Bernau am Chiemsee, ihr Heimatdorf mit der barocken Zwiebelturmkirche und ihre Freundinnen aus Kirchenchor und Trachtenverein. Seit ich denken konnte, lief sie im selbst geschneiderten Dirndl herum wie auch wir vier Mädchen. Bruno, der einzige Sohn meiner Eltern, steckte immer in einer Krachledernen und wurde von allen nur »Burschi« genannt. Unsere Nachmittage verbrachten wir während der Sommerferien im nahe gelegenen Strandbad, wo Burschi uns mit seinen wagemutigen Kopfsprüngen vom Fünfmeterturm beeindruckte, oder im Winter auf der Skipiste bei Ruhpolding, wo Burschi wie der Teufel im Schuss hinuntersauste und jedes Rennen gewann. Und nun sollte unsere Familie in eine fremde Großstadt ohne Berge und Seen ziehen, wo sie diesen komischen thüringischen Dialekt hatten, und dann auch noch inmitten von streng riechenden Raubtieren wohnen, die nachts brüllten, heulten, möglicherweise Krankheiten übertrugen, ausrissen oder sonst was Aufregendes taten?

Papa, der berühmt war für seine misslungenen Kalauer, versuchte, den thüringischen Akzent nachzumachen: »Im Zoo sind die Tiescher gestohlen worden! – Was?? Die scheenen Geenigstiescher? – Nu, die Dischtiescher aus dem Zoorestaurant!«

Wir ahnten schon, dass diese Welt eine sehr fremde für uns sein würde. Mama hatte Tränen in den Augen, aber nicht weil sie so lachen musste, sondern vor Wehmut und Angst.

Die Großeltern tuschelten mit den Nachbarn: »Erst hatten wir Angst, dass er die ganze Familie mit nach Afrika nimmt. Und jetzt verschleppt er sie in den Osten!«

Aber unser Papa schwärmte in den höchsten Tönen von den beruflichen Chancen, die sich für ihn ergeben würden, sowie von Thüringens Rostbratwurst. Außerdem, so sein Hauptargument, könnten wir ja jederzeit zurückgehen, wenn es uns dort nicht gefalle.

Wir können jederzeit zurückgehen – das war das Argument, mit dem er uns Ende der Fünfzigerjahre schließlich überzeugte.

»Wo werdet ihr in Bayern jemals Zebras, Tiger, Pelikane, Krokodile, Affen und Esel zu Gesicht bekommen?«

»Na ja, Affen und Esel jeden Tag«, versuchte meine Mama einen müden Scherz.

Aber dann war es beschlossene Sache. Während der Sommerferien des Jahres 1959 zogen wir um.

Und nun lebten wir schon ein Jahr hier und hatten uns an das aufregende Leben im Erfurter Zoo gewöhnt.

»Wo ist Mama?« Bruno sprang geschickt von der dicken Berta und führte sie am Seil in ihr Nachtquartier. Berta ließ den Rüssel neugierig in seine Jackentasche gleiten, und richtig, er hatte Leckerchen für sie gehortet.

»Bei den Affen.« Ich zeigte zum komplett vergitterten Affengehege. »Sie hat gerade jede Menge Toastbrote mit Marmelade für sie gemacht.«

»Von denen könnte ich auch ein paar verdrücken.« Bruno tätschelte die dicke Berta, dass roter Staub aus ihren Borsten rieselte. »Gute Nacht, mein altes Mädchen. Ich bringe dir später noch was Feines.« Berta strullte bereits in einem festen Strahl auf ihren angestammten Platz an der Mauer und schwang ihren Rüssel zum Abschied hin und her, als wollte sie uns winken.

»Wir haben heute neun Flamingos reingekriegt«, plauderte ich aufgeregt. Mit solchen Neuigkeiten konnte ich die Aufmerksamkeit meines großen Bruders auf mich lenken. »Sie sind hinten im Gewächshaus. Papa ist bei ihnen.«

»Das ist kein Gewächshaus, Dummerchen! Das ist die Quarantänestation. Alle neuen Tiere müssen da erst mal rein, bis Papa festgestellt hat, dass sie keine ansteckenden Krankheiten haben.« Bruno legte den Arm um mich und zog mich zum Affenhaus. »Schau, da liegen noch köstliche Bananen herum.«

»Dürfen wir aber nicht!«

In dieser Hinsicht war unser Papa ganz schön streng. Es war seine Aufgabe und Pflicht, die ihm anvertrauten Tiere artgerecht zu ernähren, zu hegen und zu pflegen. Dafür zu sorgen, dass sich die Neuzugänge gut akklimatisierten. Da konnten wir Kinder manchmal in die Röhre gucken. Eigentlich mussten wir uns auch noch akklimatisieren, denn in Bayern gab es viel mehr Früchte frei zu kaufen als in Thüringen. Aber Papa meinte immer, Kinder seien viel flexibler als exotische Tiere und könnten sich viel leichter anpassen.

»Lotti. Die Affen petzen nicht.« Schon hatte sich Burschi durch den Gitterzaun zwei Bananen geangelt, von denen er mir eine zusteckte. »Und du hoffentlich auch nicht.«

Natürlich nicht. Nie hätte ich meinen heiß geliebten großen Bruder in Schwierigkeiten gebracht.

Die Schimpansen schwangen sich an Lianen zu den Futternäpfen hinunter und rissen an sich, was ihre langen behaarten Finger zu fassen bekamen. Dabei beäugten sie uns mit ihren schwarzen Gesichtern misstrauisch. Völlig angstfrei kokettierte Bruno mit ihnen und schnitt Grimassen. Er konnte ihre Laute und Gesten so gut nachmachen, dass ich mir fast in die Hose machte vor Lachen.

»Vorsicht, da kommt jemand!« Von Weitem hörten wir schon das Getrampel der Kamele und Dromedare, die wie jeden Abend von den Tierpflegern zum Übernachten in den Wirtschaftshof geführt wurden.

»Los jetzt, schnell! Sie haben uns nicht gesehen!« Flink huschte Burschi zwischen den Büschen und Zäunen hindurch zum Haus hinauf, wo noch verschiedene Näpfe, die unsere Mutter mit unseren Schwestern Edith und Marianne zubereitet hatte, auf der Terrasse standen. Sie waren mit Baby Tanja noch beim Füttern, und wir konnten unser übermütiges Unwesen treiben.

Ich kaute noch an der Banane, rannte aber mit eingezogenem Kopf hinter ihm her. Das hier war schöner als Indianer spielen! »Schau, was hier alles rumsteht!« Bruno ließ die Lederhosenträger schnalzen. »Äpfel und Birnen, Bananen, Pfirsiche und Aprikosen! So was haben die Jungs in meiner Klasse nicht in der Pausentüte.« Er ging seit Neuestem in die sechste Klasse der Polytechnischen Oberschule und ich in die vierte.

»Bruno, wir dürfen nicht …« Vorsichtig stieg ich über eine Kiste, in der sich weiße Mäuse und Ratten tummelten.

»Papperlapapp! Wir sind doch noch im Wachstum!« Grinsend stopfte er sich die Backen voll, und klebriger süßer Saft rann ihm aus dem Mund. »Hier, kleine Schisserin. So einen Pfirsich kriegst du so bald nicht wieder!«

Wir kauten und schluckten, spielten, wer die Kerne am weitesten spucken konnte. Natürlich gewann Burschi. Er schaffte es in hohem Bogen bis über die Mauer, während meine nur einen Meter vor meinen Füßen in einer Spuckepfütze landeten.

»Was ist denn das hier für ein Kraut?« Bruno beugte sich interessiert über einen Spankorb, aus dem es würzig roch.

»Keine Ahnung? Irgendwas Tropisches?«

»Nee, das riecht nach Knoblauch! Opa sagt immer, der ist ganz besonders gesund und davon wird man steinalt!« Schon sprang er auf. »Den verfüttere ich an Berta! Die soll auch steinalt werden!«

»Burschi, der Papa wird schrecklich schimpfen! Das ist bestimmt für ein anderes Tier bestimmt!«

»Wehe, du petzt!« Blitzschnell griff Bruno in die Kiste, aus der es fiepte und quietschte, und hielt mir am Schwanz eine Ratte vors Gesicht. »Schwör, dass du nicht petzt!«

»Ich schwöre!« Panisch kreischend rannte ich davon, Bruno lachend mit der zappelnden Ratte hinter mir her. Ich wusste, dass er sie mir niemals in den Kragen stecken würde. Er war übermütig und schoss gern über das Ziel hinaus, liebte mich aber abgöttisch und war niemals grausam. Ich war seine Lieblingsschwester. Vielleicht, weil ich altersmäßig am nächsten an ihm dran war: Edith war fünf und Marianne drei Jahre älter als er, und Baby Tanja kam für seine Streiche überhaupt noch nicht infrage.

Keuchend flüchtete ich über die Terrasse ins Haus, zog die Gummistiefel aus und den Kopf ein, weil ein großer bunter Tukan bei uns frei herumflog. Mama erschrak auch jedes Mal wieder von Neuem, wenn sie das Haus betrat. Der Tukan war vor drei Wochen bei uns angekommen und erklärtermaßen Papas Liebling. Er durfte alles, was wir nicht durften: laut kreischen, Bücher aus dem Regal werfen, Essensreste von Tellern picken und sogar von der Lampe aus ein Häufchen fallen lassen. Papa entschuldigte das damit, dass der tropische Vogel sonst Heimweh bekommen würde.

Ja, und wir? Hatten wir etwa kein Heimweh? Du hast sechs bayrische Urviecher nach Thüringen verpflanzt, pflegte Mutter vorwurfsvoll zu sagen.

Die stand zum Glück bald wieder in der Küche und bereitete das Abendessen zu – jetzt endlich für uns Kinder. Klein-Tanja hockte im Laufstall und zog sich am Gitter hoch. Mit großen Augen biss sie in die Stäbe und streckte die Arme nach mir aus. Ich musste mir erst mal die Hände waschen, das war Regel Nummer eins.

Auch wenn Mama hier keine Dirndl mehr trug, sondern praktische, wetterfeste Kleidung, war sie nach wie vor eine schlanke, hübsche Frau mit dunklen Haaren. Sie konnte zupacken und liebte unseren Papa über alles. Auf ihrer Hochzeit in der Zwiebelturmkirche am Chiemsee hatte eine Sängerin gesungen: »Wo du hingehst, da will auch ich hingehen, und wo du bleibst, da bleibe auch ich.« Das hatte unsere Mama uns immer wieder mit feuchten Augen erzählt.

Das war ein Versprechen, das sie wörtlich nahm. Sie wäre auch mit ihm nach Afrika gegangen, aber jetzt war es Erfurt geworden.

»Servus, Lottchen, du kannst Edith helfen, Tanja zu füttern, oder mit Marianne den Tisch decken!« Mama wendete geschickt die bayrischen Speck-Pfannkuchen. Sie wirbelte herum. »Wo ist Burschi? Er hat heute noch keinen Ton Geige geübt!«

Mamas erklärter Liebling war musikalisch sehr begabt und bekam als Einziger von uns Musikunterricht. Früher hatte ihn unsere Mama auf Familienfesten stolz als Wunderkind vorgeführt, und wegen der Nähe zu Salzburg war er oft mit dem kleinen Mozart verglichen worden. Unser Bruno hatte schon als Achtjähriger in der heiligen Messe die Orgel spielen dürfen. Seine Beinchen kamen noch gar nicht an die Fußpedale, aber seine emsigen Fingerchen spielten geschickt auf mehreren Tastaturen. Die Leute unten in der Kirche sangen ahnungslos »Großer Gott wir loben dich«, ohne zu wissen, dass oben ein kleiner Junge in Lederhosen die Orgel spielte. Ich kannte diese Szene nur aus einem stummen Schwarz-Weiß-Film, den meine Mama in nostalgischen Momenten hervorholte und abspielte, wobei sie sich mit dem Zipfel der Küchenschürze die Augen wischte. Hier war die katholische Kirche weit weg, und in der Wildnis des Erfurter Zoos war ihr geliebter Burschi gar nicht mehr so fromm und fügsam wie damals in Bayern, sondern leistete sich mehr und mehr pubertäre und nicht ungefährliche Scherze. Vor dem Streichelzoo mit den jungen Ziegen und Eseln geigte er am hochheiligen Sonntag Popsongs von den Beatles, was die Zoobesucher dazu brachte, Geld in seinen Geigenkasten zu werfen.

Papa schämte sich und verbot Burschi solche Ungeheuerlichkeiten. Zur Strafe musste Burschi das Wildschweingehege säubern.

Mitten in der darauffolgenden Nacht schrie unser vor Zorn bebender Papa durchs Treppenhaus.

»Die dicke Berta hat Koliken und schreit vor Schmerzen. Die stirbt mir unter den Fingern weg! Ich muss einen Spezialisten aus Leipzig anfordern. Wer hat dem Elefanten um Gottes willen Bärlauch zu Fressen gegeben?«

3

Neumünster, Anfang November 2010

»Wie ist es gelaufen, Herr Doktor?«

Paul und ich eilten über den Krankenhausflur einem grün gekleideten jungen Arzt entgegen, der soeben aus dem OP kam. Wir hatten stundenlang vor der Tür gewartet, und uns war von dem vielen Kaffee aus dem Automaten schon ganz schwindelig. Diesmal waren wir die ganze Nacht mit dem Auto durchgefahren.

Der Operateur, das Medizinstudium noch kaum beendet, wie es schien, riss sich den Mundschutz vom Gesicht. Er hatte noch kein Barthaar am Kinn. Sein Pieper in der Kitteltasche meldete sich. »Und Sie sind …?«

»Ach so, Entschuldigung, das hier ist mein Mann Paul Denkstein, und ich bin Lotte Denkstein, die Schwester von Bruno Alexander, Ihrem Patienten.«

Der Chirurg unterdrückte den Pieper. »Dann lassen Sie uns mal eben in mein Sprechzimmer gehen. – Ja, der rechte Unterschenkel ist amputiert worden. Wir waren entsetzt, wie weit die Entzündung schon fortgeschritten war, und haben viel länger gebraucht als gedacht.« Er öffnete eine Tür und ließ uns eintreten. »Wir haben Stunde um Stunde operiert.« Er wies uns zwei Stühle zu. »Der Patient hat auch sehr viel mehr Narkosemittel gebraucht als üblich.«

Sein Magen knurrte hörbar. Ich hätte dem Mann am liebsten das Butterbrot gereicht, das ich vom Frühstücksbuffet des Hotels hatte mitgehen lassen, und das jetzt in einer Tupperdose in meiner Handtasche steckte. Erschöpft ließ er sich hinter seinem Schreibtisch nieder und unterdrückte zum zweiten Mal den Pieper in seiner Brusttasche. »Heute ist der Teufel los, wir sind mit dem OP-Plan völlig durcheinandergekommen.«

Der Arzt sprang wieder auf, entledigte sich seiner grünen OP-Kleidung und nahm einen frischen weißen Kittel aus dem Schrank.

»Wir wollen Sie gar nicht lange aufhalten, Herr Doktor. Wie geht es ihm? Wird er es schaffen?« Auch Paul und ich erhoben uns.

»Seine gesamte Konstitution ist erschütternd schlecht. Sein Körper hat keinerlei Abwehrmechanismen mehr.« Der Arzt fand den Ärmel nicht, und Paul half ihm hinein. »Dennoch halte ich es für besser, dass er nicht zu lange auf der Intensivstation bleibt.«

Auch ich konnte es nicht lassen und strich dem Arzt mit einem zuvorkommenden »Darf ich?« den Kittelkragen glatt. Gleich darauf schämte ich mich für mein übergriffiges Verhalten. »Warum denn nicht?«, fragte ich rasch.

»Das ist auch eine Frage der Kosten.« Der junge Arzt befreite sich sanft aus unserer fast elterlichen Fürsorge. Er steckte einen Kugelschreiber in die Kitteltasche und stand schon wieder an der Tür. »Die Frage, welche Krankenversicherung überhaupt zuständig ist, klären Sie bitte mit der Verwaltung. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden.«

Sein Pieper ging zum dritten Mal, und er eilte mit wehendem Kittel hinaus.

Tapfer saßen Paul und ich kurz darauf in der Verwaltung. Wir hatten schon so viele Behördengänge hinter uns gebracht, Seite an Seite unsere Ausreiseanträge durchgekämpft. Da würden wir das hier auch noch schaffen.

»Man hat uns erst gestern in Bernau angerufen, und wir sind sofort hergekommen. Es ist alles so schnell gegangen, wir kennen uns doch gar nicht aus mit seiner Versicherung …«, erklärte ich der Dame am Computer.

Die hackte in die Tasten, wälzte Akten, telefonierte und rechnete. Ich fühlte mich wie eine elende Bittstellerin, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Oder wie damals, als wir unseren Ausreiseantrag gestellt hatten. Hunderte von Male hatten wir auf Ämtern herumgesessen. Und wir HATTEN unsere Hausaufgaben gemacht! Wenn eine ihre Hausaufgaben macht, dann ich!

Die Tür flog auf, und der Betreuer, ein sehr sympathisch wirkender Mann um die fünfzig in Jeans und Lederjacke, trat ein. Er hatte einen festen Händedruck und eine sonore Stimme.

»Ivo Berkenbusch. Schön, dass Sie gekommen sind. Das wird Ihnen Ihr Bruder hoch anrechnen.«

Er sah uns mitfühlend an. Mir fiel ein Stein vom Herzen. So ein freundlicher und offensichtlich kompetenter Mann hatte sich in den letzten Monaten Brunos verwirrter Seele angenommen!

Eine dünne kleine Praktikantin brachte Tee und Gebäck, und wir nahmen an einem runden Tisch am Fenster Platz. Die Verwaltungsangestellte ging diskret aus dem Zimmer.

»Wie konnte es nur dazu kommen, dass es mit meinem Bruder so steil bergab gegangen ist?« Ich pustete in meine Tasse und wärmte mir die Hände daran. Paul steckte sich heißhungrig eine paar Müsli-Kekse in den Mund.

»Dasselbe wollte ich eigentlich Sie fragen.« Herr Berkenbusch reichte die Zuckerdose herum. »Ich habe ihn in völliger Verwahrlosung vorgefunden, als die Besitzer der Scheune ihn rausklagen wollten.« Er warf ein Zuckerstückchen in seine Tasse und rührte um. »Er war geistig schon sehr verwirrt und kaum noch ansprechbar. Er ernährte sich ausschließlich von Alkohol und Zigaretten, war bereits inkontinent.« Ich wollte gerade in ein Hirseplätzchen beißen, ließ es aber wieder sinken. »Auch im Pflegeheim hat er sich immer gegen Körperreinigung gewehrt und nach dem Personal geschlagen und getreten.«

»Er hat Schreckliches erlebt«, erklärte ich. »Wir wissen nicht genau was, aber …«

Hilfesuchend sah ich zu Paul hinüber. »In der DDR war er lange im Gefängnis.«

»Lotti. Das ist eine andere Geschichte. Wir sollten Herrn Berkenbusch damit nicht belasten.« Paul wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. »Was machen wir nur mit ihm?!«

»Nachdem Sie sich nach all den Jahren wiedergefunden haben, habe ich mir diese Frage auch schon gestellt«, sagte Herr Berkenbusch. »Sie wohnen ja so ziemlich am anderen Ende von Deutschland!«

Ich sah Paul ein paar Sekunden fest in die Augen und spürte an seinem warmen Blick, dass er guthieße, was ich gleich sagen würde.

»Ich denke, wir holen meinen Bruder zu uns nach Bayern. Dort gibt es auch gute Pflegeheime.«

Beide Männer sahen mich eine Weile schweigend an.

War ich mir der Tragweite meiner Worte bewusst?

Herr Berkenbusch blickte bedächtig in seine Tasse. »Das ist eine sehr noble Haltung von Ihnen, liebe Frau und lieber Herr Denkstein. Aber Sie sollten nichts überstürzen. Ich erinnere die eifrigen Angehörigen in solchen Situationen gerne an den jungen Hund, den man sich zu Weihnachten anschafft, und der dann später an der Autobahn ausgesetzt wird.«

»Aber …« Ich fasste mir an den Hals. Mir blieb die Luft weg. »Wir setzen doch meinen Bruder nicht an der Autobahn aus!« Mein Mund war ganz trocken.

»Nein, das war natürlich nur eine Metapher …«

»Aber eine schlechte.« Ich hustete.

Paul klopfte mir beruhigend auf den Rücken. »Herr Berkenbusch hat recht, Lotti. So ein Schritt muss wohlüberlegt sein. Wenn wir Bruno zu uns nehmen, dann für immer. Dann gibt es kein Zurück mehr.« Prüfend sah er mich an.

»Aber ich kann ihn doch jetzt nicht mehr im Stich lassen! Ich hab es Vater auf dem Sterbebett versprochen!«

»Sie können sich das ja noch in Ruhe überlegen.« Herr Berkenbusch sah auf die Uhr: »Ich muss noch zu einem anderen Fall.«

Als er weg war, beruhigte mich Paul: »Lotti, bleib cool. Kein Mensch hat die Absicht, Bruno im Stich zu lassen.«

4

Erfurt, 15. Juni 1961

»Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!«

Unsere Familie hockte geschlossen vor dem Schwarz-WeißFernseher in unserer Villa im Erfurter Zoo. Wir starrten auf diesen komischen Opa mit der Fistelstimme, der meine Eltern so in Angst und Schrecken versetzte. Edith hörte auf, sich Mamas Nagellack auf die Finger zu klecksen, Marianne hatte gerade eine Kaugummiblase gemacht und ließ sie platzen, während ich versuchte, meine zweijährige Schwester Tanja in Schach zu halten, indem ich ihr mit einem Stofftier vor der Nase herumwedelte.

Bruno, damals dreizehn, saß auf der Kante eines Sessels und zupfte an seiner Geige herum.

»Seid doch mal ruhig, Kinder!«

Papa lief so aufgeregt hin und her, dass das Parkett ohrenbetäubend knarzte. Bruno klimperte ungerührt weiter, was Papa zur Weißglut brachte. Er riss ihm das Instrument aus der Hand und knallte es etwas zu unsanft auf die Anrichte. Mama hatte ihre Näharbeiten in den Schoß gelegt und sandte ihm einen strafenden Blick.

»Aber für uns gilt dieser Quatsch sowieso nicht. Wir sind doch Bayern!«, verkündete Bruno.

»Halt den Mund, Junge! Das verstehst du nicht!«

»Und ob ich das verstehe! In der Schule versuchen sie schon die ganze Zeit, mich umzuerziehen. Von wegen Junge Pioniere mit ihrem bescheuerten Halstuch und dem Schlachtruf ›Immer bereit!‹«

Mama legte beruhigend die Hand auf Brunos Arm, aber der hörte nicht auf, Papa zu provozieren.

»Ich sag den Idioten immer wieder, dass wir nicht mitmachen bei dieser sozialistischen Scheiße und dass sie mich mal am Arsch lecken können.«

»Gell, Werner, wir können doch jederzeit zurück?« Mama sah Papa besorgt an, und in ihren warmen braunen Augen standen Tränen. Ihre sonst so sanfte Stimme klang fast ein bisschen hysterisch.

Der war ganz rot geworden, und seine Halsschlagader pulsierte. »Bruno, dass du mir jetzt in der Schule kein falsches Wort sagst, verstanden?«

»Ja aber …«

»Verstanden?!«, herrschte Papa ihn an. Tanja fing an zu brüllen, und Mama stand auf, um sie aus dem Laufstall zu heben. Unsere älteren Schwestern hielten vorsorglich die Klappe, und ich natürlich auch.

»Was denn für ein falsches Wort, Mann?« Brunos Stimme kiekste trotzig.

Papa blieb hinter ihm stehen und legte ihm die Hände auf die Schultern. Das sah gar nicht zärtlich aus, sondern eher bedrohlich.

»Zum Beispiel das Wort ›Deutschlandfunk‹, klar? Hör auf, dich damit wichtigzumachen, dass wir hier Westfernsehen schauen, ja? Behalte deine Weisheiten für dich!«

»Aber wieso denn?!« Bruno entwand sich unwillig aus Papas Umklammerung und schlug die väterliche Hand von der Schulter wie ein lästiges Insekt.

Wir Schwestern erstarrten. Das hätten wir niemals gewagt.

Vater war so in Rage, dass er unserem Bruder fast eine Ohrfeige verpasst hätte.

»Du, Bursche, ich hab das mit dem Bärlauch und den Koliken von der Berta noch nicht vergessen, ja? Ich musste mitten in der Nacht den Professor Dr. Dr. Lorenz aus Leipzig herkommen lassen, weil die Elefantenkuh sonst elendiglich verreckt wäre. Außerdem habe ich eine eindringliche Verwarnung erhalten. Noch so ein Vorkommnis und ich kann meinen Job hier vergessen – und ihr alle das schöne Leben in der Villa im Zoo!«

»Au ja, dann ziehen wir eben wieder nach Bayern!«

Der Bruno traute sich aber was! Nur in Mamas Augen funkelten Anerkennung und Stolz. Sie lächelte ihrem Burschi verstohlen zu.

Wir zogen alle die Köpfe ein. Abgesehen davon, dass Papa in letzter Zeit wirklich oft gereizt war und das Thema Ost- und Westdeutschland ständig in Streitgesprächen meiner Eltern präsent war, hatte die Berta-Missetat das Vater-Sohn-Verhältnis nachhaltig beeinträchtigt. In Vaters Augen war Bruno ein Taugenichts und eitler Wichtigtuer. Mit seiner Musik und seinem Charme war er immer mehr zu Mutters Liebling geworden, und der bayrische Geist verband die beiden stärker als je zuvor.

»So, und weil wir gerade beim Thema sind: Dem Professor Dr. Dr. Lorenz schulde ich noch einen Gefallen!« Schnaubend riss unser Vater seinen Autoschlüssel vom Haken. »Ich muss nach Leipzig.«

»Aber Werner, was willst du denn da?!« Mutter umarmte schützend uns Kinder, während Bruno in seiner pubertären Penetranz schon wieder die Geige bearbeitete. Auch wenn es schöne Töne waren, marterten sie doch mein kindliches Harmoniebedürfnis.

»Der Professor ist in den Sommerurlaub nach Ungarn gefahren und hat es nicht mehr geschafft, ein Paket für seine Mutter zur Post zu bringen.«

»Aber wieso bringst du ein Päckchen für den Professor zur Post? Das ist nicht deine Aufgabe, du bist doch nicht sein Laufbursche!«

»Seine Mutter wird achtzig, und das Radio in dem Päckchen ist ein Geschenk für sie.«

»Werner, ich würde das nicht …« Papa wischte ihren Einwand beiseite.

»Sie hört so gerne Opern. Seine Haushälterin weiß Bescheid und erwartet mich heute.«

»Du bist aber ein netter Mann«, erwiderte meine Mutter sanft. »Extra dafür nach Leipzig zu fahren – und das ausgerechnet jetzt, wo sich die politische Situation so zuspitzt.«

Papa wirbelte herum. »Ich bin einfach nur ein Mann, der sein Wort hält.« Dabei blitzte er Bruno zornig an. »Ich tue ihm diesen kollegialen Gefallen, so wie er mir einen sehr großen Gefallen getan hat, als er die Berta gerettet hat.« Ein letzter schneidender Blick in Richtung Bruno. »Und wehe, du machst noch mal Ärger, junger Mann. Wir können dich auch in ein Internat stecken.«

Schon war mein Vater in seinen alten Mercedes gestiegen und brauste über den rötlichen Staub davon. Bei uns herrschte daraufhin ziemlich dicke Luft. Wir spürten alle, dass unser Papa unter Hochdruck stand und dass er sich die Schuld daran gab, dass wir jetzt hier in Erfurt in so einer brisanten Situation steckten. Sie würden doch keine Mauer bauen…?

Mama verging vor Angst, und wir Kinder zitterten und weinten. Burschi tröstete Mama, so gut er konnte, und machte sich nützlich. Er war wie ausgewechselt, auf einmal der Mann im Haus.

Drei Tage und drei Nächte kam Papa nicht wieder. Es war Hochsommer, der rote Staub klebte uns auf der Haut. Mit jeder Minute, die wir kein Lebenszeichen von ihm hatten, wuchs unsere Panik.

»Dem Papa wird doch nichts passiert sein?!« Händeringend stand unsere arme Mama am Fenster und wusste weder ein noch aus. Sie schlief drei Nächte nicht.

Es waren schreckliche Tage, in denen wir versuchten, unserer Mutter alle Arbeit abzunehmen und nur auf leisen Sohlen durch das Haus zu schleichen.

Bruno übernahm die härteren Arbeiten wie Holz hacken, Gitter schließen, Tiere versorgen.

Am frühen Morgen des vierten Tages kam ein völlig erschöpfter, halb verdursteter Papa ohne Jackett und ohne Gürtel in der Hose barfuß den staubigen Hügel heraufgewankt. Wie eine Fata Morgana. Unsere Mama stand am Fenster und schrie auf. Noch im Nachthemd lief sie ihm entgegen. Wir Kinder standen auf der Terrasse und hörten beide laut weinen. Sie fielen sich in die Arme und schluchzten fassungslos. Unsere starken Eltern waren nur noch ein Häufchen Elend!

Erst später in der Küche bekam ich aus aufgeregten Gesprächsfetzen mit, was passiert war. Papa saß zusammengesunken am Tisch und nahm durstige Schlucke. Essen konnte er nichts. Er war nach Leipzig gefahren, und dann?

»Die Haushälterin hat die Tür nur einen Spalt aufgemacht und mir das Paket gereicht, ohne mich reinzubitten«, erzählte Papa erschüttert. »Ich konnte aber durch den Spalt sehen, dass alle Möbel im Wohnzimmer mit einem weißen Tuch abgedeckt waren. Als ich gefragt habe, was das zu bedeuten hat, meinte sie, es kommt der Maler, während der Professor im Ungarnurlaub ist.«

Gierig trank er das Wasser mit Zitronensaft, das Mama ihm hingestellt hatte.

»Ich bin dann mit dem Paket zum Postamt gefahren, genau wie der Professor mich beauftragt hat. Schon beim Zoll haben sie mich verhaftet. Vier Männer haben mich in einen Lada gezerrt, und dann wurde ich zum Verhör in ein dunkles fensterloses Haus gebracht. Sie haben mich drei Tage und drei Nächte lang in eine Zelle gesteckt, ohne Gürtel, ohne Krawatte, ohne Schnürsenkel …« Er schluchzte schon wieder, und wir Kinder rissen die Augen auf und starrten ihn an wie einen Fremden. Das war doch nicht unser kluger Papa, der stets perfekt gekleidet war und immer Rat wusste?!

»Das Radio war nur eine Attrappe«, erzählte Papa stockend. »Im Gehäuse waren Westgeld, Medizintechnik der Firma Zeiss, Jena, und geheime Forschungsdokumente der Uni Leipzig!« Sein Gesicht war eingefallen und aschfahl, und unter seinen Bartstoppeln sah er völlig fremd aus. »Der gute Kollege hat sich in den Westen abgesetzt, und ich sollte ihm seine berufliche Existenz sichern!«

»Werner, mein armer Mann!« Mutter hing förmlich an seinem Mund. »Und wie ging’s dann weiter?!« Bruno hockte im Hintergrund auf der Anrichte und spielte mit seiner Gummiflitsche. Ich spürte, dass er sich eine Teilschuld gab. Hätte er Berta nicht vergiftet, hätte Papa diesem Mann keinen Gefallen geschuldet und wäre auch nicht in diese entwürdigende Situation geraten!

Mein Papa versicherte den Stasi-Leuten unter Todesangst immer wieder, nicht gewusst zu haben, dass das Radio präpariert gewesen sei. Er habe dem Professor noch einen Gefallen wegen der Rettung seiner Elefantenkuh geschuldet. Sie glaubten ihm nicht. Papperlapapp! Elefantenkuh! Bärlauch! Koliken! Was hatte diese hanebüchene Geschichte denn mit Papas Schmuggelversuch zu tun?! Ein Spion war er, ein Landesverräter! Sie gingen ziemlich unsanft mit ihm um, ließen jede Spur von Menschlichkeit vermissen. Ohne Essen und Trinken wurde er in die fensterlose Zelle gesperrt, das Licht blieb Tag und Nacht an. Seine Notdurft musste er in einen Eimer verrichten. Immer wenn er vor Erschöpfung eingenickt war, rissen sie ihn wieder aus dem Schlaf. Dann ging die Befragung von Neuem los. »Was haben Sie mit dem Paket zu tun? Warum haben Sie es zur Post gebracht? Welche Informationen haben Sie noch in den Westen geschmuggelt? Was war Ihr weiterer Plan? Wer wusste noch davon?«

Vater war nur noch müde und stierte vor sich hin. Seine Augen waren gerötet und brannten von dem grellen kalten Licht, sodass er nur noch hauchen konnte: »Ich wusste von nichts!«

»Erst am dritten Tag kam ein Telegramm vom Professor Dr. Dr. Lorenz aus Westberlin, das mich entlastet hat«, beendete Vater seinen dramatischen Bericht.

»Er schrieb, ich hätte wirklich keine Ahnung vom Inhalt des Pakets gehabt. Endlich haben sie mir geglaubt. Endlich war bewiesen, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe. Gestern, am späten Abend, haben sie mich endlich ins Freie geschubst. Ich hatte keinen Pfennig Geld, kein Auto, keinen Ausweis und keine Schuhe mehr. Ich bin einfach die Landstraße Richtung Erfurt entlanggelaufen. Ein Lastwagen hat mich auf der Ladefläche mitgenommen, wo ich bis kurz vor Erfurt wie ein Stein geschlafen habe. Den Rest bin ich zu Fuß gegangen.«

Und da war er nun, unser geliebter Papa und erinnerte an einen Kriegsheimkehrer. In gerade mal drei Tagen hatten sie ihn zu einem Wrack gemacht.

Wir waren alle völlig erschüttert, und Mama konnte gar nicht aufhören zu weinen.

Wenige Tage später zog ein neuer Zoodirektor mit seiner Familie in unsere Villa.

Mein Papa war gefeuert.

Und wir mussten umziehen. Jedoch leider nicht zurück nach Bayern. Ich war noch ein Kind und verstand nicht, warum. Es hatte irgendwas mit diesem Opa zu tun, der behauptete, dass niemand die Absicht habe, eine Mauer zu bauen. Stattdessen bezogen wir eine Dreizimmermietwohnung an einer Hauptverkehrsstraße im fünften Stock. Die Toilette lag auf halber Treppe und wurde von weiteren Mietern benutzt. Natürlich hatte die Wohnung auch keinen Garten. Unten rasselte die blassgelbe Straßenbahn um die Kurve, und Menschenmassen schoben sich vorbei. Aber zum Domplatz waren es nur fünf Minuten zu Fuß.

5

Neumünster, 19. November 2010

»Der Mitpatient da draußen auf dem Flur schafft schon fünf Minuten zu Fuß!«

Ich saß bei meinem apathisch wirkenden Bruder Bruno am Bett und schwärmte ihm etwas von einer Prothese vor, die ich gerade bei einem Patienten auf dem Gang gesehen hatte. »Glaub mir, Bruno, so eine Unterschenkelprothese ist heute gar nichts Besonderes mehr. Du kannst das Laufen durchaus wieder lernen! Wir helfen dir dabei. Der Physiotherapeut ist schrecklich nett und meinte auch, dass … Bruno? Bruno! Geht es dir nicht gut?«

Bei meinem Eintreten hatte mein Bruder freudig gelächelt, sodass ich ihn gleich mit meinem Optimismus anstecken wollte, aber jetzt lag er plötzlich so komisch verdreht da. Ein Auge war offen, das andere geschlossen. Speichel lief ihm aus dem Mund, und sein Atem ging röchelnd.

Panisch sprang ich auf und drückte die Notklingel.

»Schwester! Hier stimmt was nicht! Eben war er doch noch ansprechbar!«

Die Schwester drückte sofort auf den Pieper, und ein Arzt eilte herbei.

»Wir machen eine Notfall-CT.« Schon wurde mein Bruder hinausgeschoben.

Mit zitternden Knien schlüpfte auch ich aus der Tür. Hatte ich das angerichtet? Mit meinem euphorischen Geschwätz? Ich wollte Bruno doch nur Mut machen!

Oh Gott. Da stand ich nun, mein Herz hämmerte. Sofort rief ich Paul an, der heute morgen nach all der Aufregung erst mal eine Runde joggen wollte. Von wegen! Keuchend versprach Paul, auf dem Absatz kehrtzumachen und sofort ins Krankenhaus zu kommen.

Kurz darauf wurde Bruno bereits von mehreren Personen im Eilschritt zum Aufzug geschoben, der die Belegschaft zum Nothubschrauber aufs Dach brachte.

»Schlaganfall!«, rief mir die Schwester über die Schulter zu. »Ihr Bruder wird in die Neurologie nach Kiel geflogen.« Mein Mund war ganz trocken. Was sollte ich tun? Da hörte ich schon die Schritte meines geliebten Mannes auf der Treppe, der immer zwei Stufen auf einmal nahm.

Mit dem verschwitzten Paul, der sich gerade noch die Kopfhörer aus den Ohren reißen konnte, preschte ich in unserem Wagen nach Kiel. »Ich will unbedingt beim Aufnahmegespräch dabei sein! Bruno kommt bestimmt um vor Angst! Er muss spüren, dass ich bei ihm bin! Ich habe ihm versprochen, ihn nie wieder im Stich zu lassen.«

Paul legte mir die Hand aufs Bein. »Lotti, beruhige dich. Mit deiner Panik hilfst du deinem Bruder auch nicht.« Mit quietschenden Bremsen kamen wir vor der Neurologie zum Stehen. Während Paul den Wagen parkte, rannte ich hinein. Da stand die fahrbare Pritsche mit meinem leblosen Bruder im Gang. »Bruno! Ich bin hier! Hab keine Angst, ich bin bei dir!«

»Kommen Sie bitte! Hier entlang.« Eine Schwester geleitete Bruno und mich in die Notaufnahme. Ich ließ Brunos Hand nicht los.

Der Neurologe machte mir kaum Hoffnungen, als ich kurz darauf vor ihm saß. »Seit dem Schlaganfall ist leider schon viel Zeit vergangen. Wenn Sie nicht gleich Alarm geläutet hätten, wäre es noch schlimmer gekommen.«

Mein Herz hämmerte, fassungslos starrte ich den Notarzt an, der laut Namensschild Armin Werres hieß.

»Die bereits eingetretenen Schäden sind nicht mehr reversibel. Er wird für immer ein Pflegefall bleiben, mit starken sowohl geistigen als auch körperlichen Einschränkungen. Er wird für immer halbseitig gelähmt und inkontinent bleiben, nie mehr sprechen können.«

»Ach, Bruno«, seufzte ich und betrachtete meinen armen Bruder mitleidig. »Ich lass dich nicht im Stich, egal was passiert. Ich hol dich zu uns nach Bayern.«

»Hat er denn außer Ihnen keine Angehörigen?« Dr. Werres sah mich prüfend über seine Brillenränder hinweg an. »Sind Sie als Einzige zuständig?«

»Ich weiß nicht.« Ich presste die Lippen aufeinander und schwieg eine Weile. Erinnerungen schoben sich vor mein inneres Auge und drohten, sich zu überschlagen. »Er war verheiratet, mit seiner Frau Kati. Und er hat zwei erwachsene Kinder, Peter und Yasmin. Ich habe allerdings nicht wirklich Kontakt zu ihnen.«

»Wollen Sie nicht versuchen, sie zu erreichen? Es ist doch ihr Recht, zu erfahren, was mit ihrem Vater ist.«

Schließlich nickte ich. »Vielen Dank, Herr Doktor. Ich denke, das sollte ich tun.«

Kaum wieder zu Hause, schrieb ich meine Nichte mithilfe von Paul über Facebook an. Ob sie sich melden würde? Damals am Telefon hatte sie mir eher unwillig Auskunft erteilt.

Wenige Tage später öffnete ich meinen Mail-Account und traute meinen Augen nicht.

Hallo Tante Lotte,

danke, dass du dich gemeldet hast. Wie du weißt, habe ich den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen, aus Gründen, die dir vielleicht bekannt sind – vielleicht aber auch nicht. Schon Mitte der Achtziger haben sie ihm in seinem letzten Orchester fristlos gekündigt. Obwohl er der beste Sologeiger war – wenn er nicht getrunken hat. Er kam aber nur noch angeheitert zu den Proben und hat mehrfach Aufführungen ausfallen lassen, sich auf Konzertreisen danebenbenommen und im Hotel randaliert. Zu Hause hat er unsere Mutter und meinen Bruder Peter nur noch schikaniert, angeschrien und sein letztes Geld versoffen. Als er dann unsere Mutter auch noch schlagen wollte, war es mit unserer Geduld vorbei. Wir wissen, was er durchgemacht hat (obwohl er bestimmt nicht alles erzählt hat), und das ist alles auch ganz furchtbar schlimm, aber irgendwann ist Schluss. Wir haben ihn vor die Tür gesetzt, und Mutter hat sich scheiden lassen. Geld kam sowieso keines mehr von ihm, wir hatten nie Unterhalt von unserem Vater. Mama kann von ihren Gesangsstunden einigermaßen leben, aber wir mussten in eine kleine Wohnung ziehen und den Flügel verkaufen, was nicht einfach war für sie.

Dass es ihm jetzt so schlecht geht, tut mir echt leid, und ich bin gestern sofort von Hamburg nach Kiel in die Neurologie gefahren. Ich bin allerdings im dritten Monat schwanger und will weder mir noch dem Baby schaden. Ich will eigentlich kein Fass mehr aufmachen, gefühlsmäßig ist da auch nichts mehr zu retten.

Es war natürlich kein schöner Anblick, meinen Vater so dort liegen zu sehen. Ob er realisiert hat, dass ich ihn da besucht habe, weiß ich nicht. Aber sein Puls raste, als die Krankenschwester sagte, seine Tochter komme ihn besuchen. Er musste dann fixiert werden, weil er sich die Katheter rausziehen wollte vor Aufregung. Später bekam er noch eine Sonde, denn durch die Lähmung klappt es ja nicht mehr so gut mit der Nahrungsaufnahme. Wenn ihr ihn wirklich nach Bayern holen wollt, kann ich nur sagen: »Hut ab!« Bei euch ist er bestimmt am besten aufgehoben.

Bitte hab Verständnis, dass ich mich jetzt ganz meiner Schwangerschaft und meinem neuen Leben in Hamburg widmen möchte. Wir planen jetzt auch unsere Hochzeit. Zu Peter kann ich nichts sagen. Da mische ich mich nicht ein.

Liebe Grüße von Yasmin

Nach dieser Nachricht von Brunos Tochter war es für uns endgültig klar: Wir würden Bruno zu uns nach Bayern holen. Paul und ich lebten seit unserer Pensionierung immer noch im Chiemgau. Unsere zwei erwachsenen Töchter Katharina und Franziska, die beide in München studiert hatten und jetzt dort arbeiteten, kamen an den Wochenenden mit ihren Partnern zu uns aufs Land, wo wir immer etwas Schönes unternahmen. Da mein Paul ein begeisterter Surfer und Segler ist, und unsere Mädchen und ihre Partner ebenfalls, verbrachten wir halbe Sommer auf dem Wasser. Im Herbst und im Frühling gingen wir wandern und im Winter Ski fahren. Unsere Welt war wieder heil, nur nicht die von Bruno. Er hatte im Leben so viel Pech gehabt!

Auch wenn mir klar war, dass unser Burschi niemals wieder surfen, wandern oder Ski fahren würde: Ich wollte ihn für den Rest seines turbulenten Lebens in die alte Heimat holen. Paul und ich nahmen Kontakt zum örtlichen Sozialamt auf, schilderten die Situation und fragten, was im Falle eines Betreuerwechsels auf uns zukommen würde.

Schnell fanden wir ein passendes Pflegeheim ganz in unserer Nähe – St. Rupert am See. Es war ein kleines, familiär geführtes Haus mit vierzig Bewohnern. In Absprache mit Herrn Berkenbusch, der ja in Norddeutschland amtlich noch sein Betreuer war, meldeten wir Bruno verbindlich an.

Das Sozialamt hatte bereits seine Zustimmung zum Umzug meines Bruders gegeben und stellte uns die Kostenübernahme eines Transports durch das Deutsche Rote Kreuz in Aussicht. Die Angst vor dem Winter und den schwieriger werdenden Straßenverhältnissen gab den Ausschlag, Bruno bald in seinem alten Pflegeheim in Neumünster zu besuchen. Paul und ich wechselten uns mit dem Fahren ab, denn wieder waren es über neunhundert Kilometer einfach, die wir für diesen Besuch zurücklegen mussten. Zwar konnte Bruno seit dem erlittenen Schlaganfall nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen und war immer noch rechtsseitig gelähmt, aber das Strahlen in den Augen und sein schiefes Lächeln verrieten, dass er uns erkannt hatte.

»Bruno! Servus, Bruderherz!«, begrüßte ich ihn munter. »Du siehst schon viel besser aus!« Das stimmte nicht, aber ich wollte ihm Mut machen. Er war immer noch ein graugesichtiger, eingefallener, alter Mann, der inzwischen nur noch ein Bein hatte.