15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

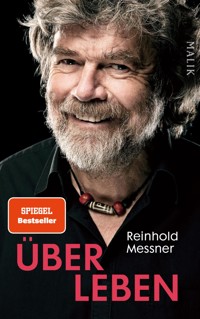

Wie riecht Heimat? Wie viel Freiraum braucht ein Kind? Wie überlebenswichtig sind Angst, Egoismus und Instinkt? Reinhold Messner skizziert in Etappen seinen Weg vom Südtiroler Bergbub zum größten Abenteurer unserer Zeit, zum kampflustigen Politiker, engagierten Bauern, Wanderfreund von Managern und Politikern, zum Gründer einer einzigartigen Museumslandschaft, zum Ehemann, vierfachen Vater und Familienmenschen. In ungezählten Expeditionen hat er ausprobiert, wie Überleben funktioniert. Freimütig hält er heute Rückschau auf sieben Jahrzehnte, die schon früh von extremen Naturerlebnissen und Begegnungen mit dem Tod geprägt waren, schreibt über Ehrgeiz und Scham, Alpträume und das Altern, über Neuanfänge und über die Fähigkeit, am Ende loszulassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Mit 28 Abbildungen

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienen Buchausgabe

Stand: 3. Auflage 2014

ISBN 978-3-492-96877-5

© Piper Verlag GmbH, München 2014 Abbildungen: Archiv Reinhold Messner Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de Coverabbildung: arneschultz.com Litho: Lorenz & Zeller, Inning a. A. Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck

Von Reinhold Messner liegen als E-Book bei Malik und Piper außerdem vor:

Bis ans Ende der Welt. Herausforderungen im Himalaja und Karakorum

Der Philosoph des Freikletterns. Die Geschichte von Paul Preuß

Die rote Rakete am Nanga Parbat

Gebrauchsanweisung für Südtirol

Mein Leben am Limit. Eine Autobiographie in Gesprächen mit Thomas Hüetlin

On Top. Frauen ganz oben

Pol. Hjalmar Johansens Hundejahre

Torre. Schrei aus Stein

»Alle kennen den Nutzen des Nützlichen, aber niemand versteht den Nutzen des Nutzlosen.«

Reinhold Messner, neun Monate alt, auf dem Arm seiner Mutter unter den Fermeda-Türmen (oben)

Bergsilhouette am Lago Maggiore: Reinhold Messners Geist im ewigen Schlaf (Foto: Joachim Grolewski, unten)

VORBEMERKUNG

Wie oft habe ich beschrieben, was ich fühlte, wenn ich ganz oben auf dem Gipfel stand; wie ich es meinte mit meiner Art von Abenteuern; wie viel sie mir bedeuten. So bin ich in den Augen meiner Zuhörer und Leser immerfort der eine, der Grenzgänger geblieben.

Heute trainieren Millionen Klettersportler in der Halle, andere reisen zum Bouldern nach Südafrika, zum Kindergeburtstag und zu Incentive-Veranstaltungen für Manager trifft man sich im Hochseilgarten: Man hängt an Leitern, klettert über Abgründe, lässt sich von Brücken fallen. Alle diese Großstadtabenteurer sind auf der Suche nach Emotionen, nach der Mutprobe, nach dem Kick. Alle wollen an ihre Grenzen gehen – aber bitte risikofrei und doppelt gesichert: auf TÜV-geprüften Klettersteigen, abgesicherten Pisten, im sorgfältig ausgeschilderten Als-ob-Gefahrenraum, einer vorgetäuschten Wildnis, die wie der Rest der zivilisierten Welt längst urbanisiert ist.

Wild sein ist heute vielfach nur Attitüde, Programm, auch weil es die Wildnis draußen kaum noch gibt. Man erzählt gerne von seinen »wilden Jahren«, macht »wilde Sachen« und hat »wilde Ziele«. Immer aber im Rahmen des Vertretbaren, in kleinen Dosen, mit Netz und doppeltem Boden. So nur vertragen sich gezähmte Wildnis und gezähmtes Leben. Alles andere wäre doch gegen jede Vernunft, unverantwortlich, ja unmoralisch. Mir aber geht es um die Natur des Menschen, über das Hier und Jetzt hinaus, um einen Einblick über das domestizierte Dasein hinaus.

Zu meinem Menschenbild gehört die Autonomie des Individuums. Bin ich doch ein Leben lang gegen Willkür und Gängelung eingetreten. Das selbstbestimmte Dasein bleibt mir heilig, und deshalb befürchte ich mit der Digitalisierung aller Lebensbereiche einen Verlust an Freiheit. Das Mehr an Effizienz, Sicherheit und Tempo dabei wird aufgewogen durch ein Weniger an Lebensqualität, Demokratie und Menschlichkeit.

Ich habe mich nie »vernünftig« verhalten, und mein Unterwegssein in der Wildnis war oft jeder Kontrolle entzogen. Mag sein, dass »richtiges« Verhalten der Einzelnen billiger für die Gesamtheit ist als das Leben selbstbestimmter Individuen, deshalb aber will ich nicht einer totalen Kontrolle unterzogen werden, zur Summe der Daten gehören, die uns in Summe zu einer determinierbaren, nutzbaren, angepassten Konsumgesellschaft machen.

Auch einer direkten Demokratie mit ständigem Online-Voting kann ich als Demokrat nichts abgewinnen. Wo bliebe die Verantwortung der Politiker? Und wo die Möglichkeit der Reflexion? Dem individuellen Menschen gilt meine Neugier, und diesem begegne ich nur noch in jenem Rest der urbanisierten Welt, wo weder Religion noch Politik noch Technologie und Information hinreichen.

Abenteuerreisen, Extremsport und Aktivurlaub sind heute gefragt wie nie zuvor. Vielleicht, denke ich, steckt unbewusst der Wunsch dahinter, durch ein Fenster zurück auf unser früheres menschliches Dasein zu schauen. Um zu erfahren, wie es einst war mit uns und unseren Möglichkeiten? Wenn wir uns die Zeitspanne von sechs Millionen Jahren Menschheitsevolution vorstellen, sind 100Jahre natürlich nichts. Selbstverständlich sind überall auf der Welt und in allen Kulturen allmähliche Veränderungsprozesse abgelaufen, im »zivilisierten« Teil der Welt aber fand dieser Wandel beschleunigt statt, in der Wildnis allmählich. Der Begriff »allmählich« ist dabei relativ, die nicht einmal 10000Jahre alte Stadtkultur ist lediglich ein Augenblick in einem Zeitraum von Millionen von Jahren. Unsere Menschwerdung fand also großteils im Nomadendasein statt, das genetisch immer noch tief in uns steckt. Viele Gesellschaften haben in jüngster Zeit so tief greifende Veränderungen durchgemacht, dass das Erfahren dabei nicht mitkommen konnte und frühes Wissen mehr und mehr abhandenkommen musste.

Nicht nur, weil ich im ländlichen Raum der westlichen Welt aufgewachsen bin und später bei meinen Expeditionen viele Aspekte traditioneller Gesellschaften kennengelernt habe, bin ich in einen unverwechselbaren Lernprozess über das Leben geworfen worden – ich bin auch ein Leben lang neugierig geblieben. Ohne es zu wissen, habe ich – im Grunde wie der Urmensch – in ungezählten Expeditionen ausprobiert, wie Überleben funktioniert: In archaischen Räumen geschieht das Erlernen von Leadership, Risikomanagement, Überlebenskunst automatisch. Denn das Zusammenspiel mehrerer Gruppen unter lebensgefährlichen Bedingungen ist der Menschennatur unterworfen, nicht irgendeiner Moral. Ich habe meine Experimente nicht gezielt und unter Kontrolle unternommen, nicht mit der Absicht zu beobachten, was passiert, wenn ich etwas wage. Immer aber habe ich aus dem, was tatsächlich geschah, lernen können. Zu Beginn unbewusst, später mit immer größerer Neugier. So beobachtete ich, wie ich in schwierigen Situationen ticke, wie Partner/innen unter extremen Bedingungen reagieren, was die Natur von uns fordert. So bin ich zu meiner Lebenserfahrung, ja auch zu meiner Lebenshaltung gekommen.

Das Instinktverhalten des modernen Homo sapiens, der in Zigtausend Jahren das gemeinsame Überleben lernte, hat unsere Welt – unsere Gene, unsere Kultur, unser Verhalten – nachhaltiger geprägt, als wir ahnen können. Alles Soziale – von den ersten Formen des Zusammenlebens in Gruppen über alle späteren Stadtregierungen bis zu den Staatsformen heute – entwickelte sich aus Notwendigkeiten heraus. Vor gut 5000Jahren kamen wohl erste Regeln eines religiösen und zivilen Miteinander auf. Aber auch die Welt davor ist Teil von uns geblieben. In vielerlei Hinsicht steckt in uns allen immer noch etwas vom Urmenschen. Auch wenn wir glauben, den einstigen Nomaden in uns überwunden zu haben, bleiben wir immer auch die, die wir einst waren. Sogar gegen unseren Willen. In unserer Wahrnehmung der Welt, unseren Erfahrungsprozessen und erfolgreichen Überlebensstrategien mögen wir zwar vernetzte Weltbürger sein, gleichzeitig bleiben wir aber doch Frühmenschen. Wenigstens in unserem Unterbewusstsein und in unseren Genen steckt mehr von einem Tier, als viele von uns wahrhaben wollen.

Ich lernte das Leben in der Kombination einer doppelten Wahrnehmung: unterwegs in sogenannten primitiven Gesellschaften und in unserer urbanen Welt. Als stecke in der Summe von Wissen und Instinkt viel Überlebenspotenzial, lasse ich Ratio und Emotion zu. Wie weit dies für den Städter von heute wertvoll sein könnte, muss ich offenlassen, ein möglichst breiter Ausschnitt der menschlichen Erfahrungsvielfalt kann unter bestimmten Umständen allerdings nicht schaden. Für mich waren die Wildnis und das zeitweise Unterwegssein in traditionellen Gesellschaften jedenfalls wichtiger als die Schule. Meine Sicht auf die Welt und die Menschennatur wurde durch meine Abenteuer geprägt. Vor allem Gefahren haben mein Leben bereichert. Die weltweite Vorherrschaft der urbanen Kultur hat sich dank technischer, politischer und militärischer Überlegenheit zwar Vorteile gesichert, trotzdem fanden moderne Industriegesellschaften keine überlegenen Methoden des Zusammenlebens, des Interessenausgleichs, der Gerechtigkeit. Auch Kindererziehung oder Altersgestaltung liegen weiterhin im Argen. Bei Meinungsverschiedenheiten in der Wildnis fand ich immer zu einem Kompromiss, sei es mit den Einheimischen oder mit meinen Partnern. Streit in der Zivilisation hingegen findet oft kein Ende – als würden Lösungen gesellschaftlicher Konflikte in hoch entwickelteren Zivilgesellschaften zunehmend schwieriger. Vielleicht weil die Fragen falsch gestellt werden?! Ich will keine Antwort auf die alte Frage: Was ist der Mensch? Mir ist die Erkenntnis wichtig, wie er tickt. Wir müssen doch weiterhin Antworten darauf finden, wie die Menschen gemeinsam überleben können. Es ist die Frage, die seit Jahrhunderttausenden gestellt wird.

I

ÜB ERLEBEN

»Ich beobachte mich und verstehe dadurch die anderen.«

LAOTSE

Sommer 1945: Die Fermeda-Türme über Brogles und erste Stehversuche auf den Knien meiner Mutter.

Alle neun »Lehrer-Messner-Kinder« (zweiter von links: Günther, zweiter von rechts: Reinhold) kletterten.

Seit ich stehen kann, war ich in den Bergen: Als Säugling auf Brogles unter den Fermeda-Türmen, als Halbwüchsiger im Dolomit-Fels und auf Skitour, später auch im Eis der großen Alpenwände.

Unsere Mutter hat zu allen ihren neun Kindern (Helmut, Reinhold, Günther, Erich, Waltraud, Siegfried, Hubert, Hansjörg, Werner) ein kurzes Psychogramm verfasst. Und dabei den Kern des jeweiligen Charakters, der schon in Kindertagen erkennbar war, festgehalten.

1KINDHEIT

Im Frühsommer 1945 trugen meine Eltern den älteren Bruder Helmut und mich auf die Brogles-Alm unter den Fermeda-Türmen. Wir Kinder litten an Keuchhusten, die Höhenluft sollte uns guttun. Mein Vater – wenige Wochen zuvor erst aus dem Krieg zurückgekehrt, den er zuletzt als Dolmetscher beim Rückzug der Wehrmacht in Italien überlebt hatte – holte Holz aus dem nahen Wald, ging auf die Jagd und einmal in der Woche ins Tal, wo er im kleinen Dorfladen des Schwiegervaters das Allernötigste einkaufte, um mit seiner noch kleinen Familie hoch oben in den Bergen überleben zu können. Ich kenne diese Geschichte nur aus Erzählungen und von ein paar Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die sie belegen: zwei Kleinkinder mit ihrer Mutter vor steil aufragenden Felstürmen.

Die erinnerte Kindheit beginnt bei mir mit langen Spaziergängen: zum Bärenloch nach St.Jakob, zu den Großeltern nach St.Magdalena, zum Flitzer-Wasserfall oder nach Miglanz, einem stattlichen Hof am Westrand des Tals, wo eine »Dableiber-Familie« lebte – Bauern, die im Rahmen der Option für das Bleiben in ihrer Südtiroler Heimat gestimmt hatten. Bei unseren Ausflügen war meist nur unsere Mutter dabei, und sie erzählte vom letzten Bären, der 50Jahre zuvor im Villnößtal geschossen worden war, von Bomben, die im großen Krieg in St.Valentin niedergegangen waren, und vom eiskalten Flitzerwasser, das eine heilende Wirkung habe. Wir füllten Feldflaschen damit und trugen sie im Rucksack nach Hause.

Aufregender waren nur unsere Spiele in Pitzack, einem Straßendorf unterhalb von St.Peter. Wir Kinder waren eine typische Horde, eine Kleingesellschaft, bestehend aus zwei Dutzend Schulkindern beiderlei Geschlechts zwischen vier und zwölf Jahren. Zum Spielen gingen wir in die umliegenden Wälder, zum nahen Bach oder auf den »Bühl«, einen Hügel, der auch als Schulhof diente. Wir spielten nie nach Buben und Mädchen oder Altersgruppen getrennt, wie es in großen Gesellschaften üblich ist, wir waren vielmehr ein einziger großer Haufen. Die einzelnen Großfamilien auf den Bauernhöfen und im Tal kannten einander, und so spielten wir auch in den Unterrichtspausen zwischen Stadeln und immer in Horden – häufig eine Gruppe gegen eine andere. Entscheidungen wurden in Gesprächen getroffen, es gab keine formelle Führerschaft – so wenig wie im Dorfgeschehen, das die Männer nach dem sonntäglichen Kirchgang besprachen. Nur in den Klassenräumen – es war keine Zwergschule; Jugendliche im pubertären Alter gingen nicht mehr zur Schule – und in der Kirche, dem größten Gebäude im Tal, war eine strenge Ordnung vorgegeben.

Damals gab es kaum soziale Unterschiede im Tal, keine Arbeitsteilung, wenig wirtschaftliche Probleme. Auch keine wirkliche Armut. Alle lebten wir sehr bescheiden. Die Talgemeinschaft war egalitär und demokratisch organisiert, wie wir Kinder beim Spielen auch. Alle in der Horde hatten die gleichen Chancen. So bildeten sich Persönlichkeitsstrukturen aufgrund individuell unterschiedlicher Fähigkeiten heraus, die alle respektierten.

Auf ähnliche Hordengesellschaften, wie es sie vor zehntausend Jahren und früher wohl allerorts gegeben haben mag, bin ich später bei meinen Reisen wieder gestoßen: im Hochland von Neuguinea, in Tibet oder Nepal. Hoch oben in kaum zugänglichen Himalaja-Tälern, mit oft weniger als hundert Familien, wo jeder jeden persönlich kannte, war ein Gemeinschaftsleben lebendig geblieben, wie ich es in Villnöß vor bald siebzig Jahren kennengelernt hatte. Es waren weniger die Verwandtschaftsbande oder der Clan als vielmehr die Gesellschaft der einzelnen Fraktionen, die ihr Leben lokal organisierten. Schafe und Jungvieh wurden den Sommer über in größerer Höhenlage auf Gemeinschaftsalmen gehalten, das Holz gemeinsam geschlagen, die Toten gemeinsam begraben. Für das Grünfutter im Tal stand bei jedem Hof eine Scheune, um es für den Winter trocken zu lagern. Für all das brauchte es keine Bürokratie, Rechte und Pflichten waren seit Jahrhunderten mündlich überliefert worden, und jede weitere Entscheidungsfindung ergab sich in persönlicher Unterhaltung. Führungspersönlichkeiten gab es nur insofern, als Erfahrung und Überzeugungskraft bei gemeinsamer Beratung mehr zählten als Unterwürfigkeit. Wir hatten einen Bürgermeister, den Gemeinderat, die Höfekommission. Ich erkannte damals in diesen Gremien keine institutionalisierten Machtmonopole, wohl aber im Pfarrer die oberste Instanz – wegen seiner »gottgewollten« Stellung. Die Talgemeinschaft basierte weniger auf einer politischen Ideologie als auf einer territorialen und religiösen Identität. Weil aber bei Konflikten unmöglich alle Bewohner beteiligt werden konnten, galt zuletzt, was der Pfarrer, der Bürgermeister – meist der größte Bauer im Tal – und der Lehrer gemeinsam für richtig hielten.

Wir Kinder hatten zu gehorchen. Nur beim Spiel waren wir frei in unserer Lebensäußerung. Unbewusst stellten wir dabei das Leben der Erwachsenen nach, wie es Kinder in Clangesellschaften weltweit immer noch tun. Ihre Spiele sind die Kopie des Erwachsenenlebens.

Im Hochland von Neuguinea, das ich zwanzig Jahre später besuchte, schnitzten die Kinder Krieger und Schweine aus Holz – weil sich im Leben der Erwachsenen alles um Kriege und Schweine drehte. Bei den Massai in Ostafrika waren Rinder der Mittelpunkt des Lebens, und ihre Kinder stellten das Leben der Großen im Kleinen nach: mit Herden, Kogen, Hirten. In Grönland, wo die Männer auf Robbenjagd gingen, waren für die Inuit-Kinder Robben Gegenstand ihrer Spiele. Überall in Clangesellschaften, die ich später kennengelernt habe, bauten Kinder ihre Phantasiewelt – aus Schnee, Sand, Holz oder Lehm – und statteten diese mit selbst gemachten Spielzeugfiguren aus, mit denen sie Viehzüchter, Krieger oder Robbenjäger wurden.

Spielend haben auch wir unsere Umwelt kennengelernt – weit über das Zuhause hinaus. In ganz jungen Jahren schon sind wir so zu handwerklichen Fertigkeiten gekommen, wurden zu Kennern der Umgebung, des Tals, der lokalen Natur und Kultur. Im Spiel wurde auch meine Kreativität geweckt, das Vermögen, neue Ideen zu entwickeln, die Lust, alles immer wieder neu anzupacken, es anders zu sehen und besser zu machen. Auch das Verlieren, das Immer-wieder-Aufstehen und Weitermachen habe ich früh geübt. Obwohl ich später »Unmögliches« unternommen habe, oft riskante Unternehmungen, bin ich der Junge geblieben, der spielt. Heute weiß ich: Es ist der Geist des Spiels, der mich ein Leben lang getragen hat.

In der Schule oder zu Hause war festgelegt, was zu tun oder zu lassen war, was die Gesellschaft von uns erwartete. Wir Bergbauern- und Dorfkinder hatten keinen Zugang zu den Ressourcen der Erwachsenen. Für sie galten andere Regeln als für uns Kinder. Uns wurde im Alltag ihr Wille aufgezwungen. Zu Hause und in der Schule war uns also vieles nicht erlaubt, mehr noch verboten. Beim Spielen aber waren wir Menschen, die weder benutzt noch beschützt werden wollten. Wir fühlten uns als Kinder unter Kindern fair behandelt. Intelligenz, Größe und Körperkraft wurden als das genommen, was sie waren, Tatsachen, die weder zu beneiden noch zu bestaunen waren.

Es war diese Nichterziehung, die uns zu selbstsicheren und widerstandsfähigen Menschen gemacht hat. Früh wusste ich, dass das Überleben von den eigenen Fähigkeiten und Stärken abhängt, der Lebensweg selbst entschieden wird. Wie beim Spiel. Wenn ich den Eltern, den Lehrern und Pfarrern immer zugehört hätte, wäre ich als Kind vielleicht besser zurechtgekommen. Meine emotionale Sicherheit, die Neugier, mein Selbstvertrauen sind mir allerdings im Widerstand ihnen gegenüber zugewachsen. Selbstständigkeit und soziale Fähigkeiten habe ich mir also nicht unter dem Schutz der Eltern oder in der Kirche, sondern zuerst beim Spielen und später beim Felsklettern geholt.

Fernsehen, Videospiele und Internet gab es damals nicht. Auch später, am Berg, war nichts, was mich ablenkte. Da war niemand, der sagte, was zu tun war. Die Berge wurden mein zweiter Spielplatz, Stadt und Tiefland empfand ich bald als das Gegenteil von Freiraum. Ich wollte mich nicht immerzu ein- und unterordnen. Nur mein Verstand fügte sich den menschengemachten Gesetzen, nicht aber der Instinkt oder das Gefühl. Diese beiden aber sind der Geist, der mein Wesen ausmacht. Seit damals erkenne ich nur die Natur als höheren Gesetzgeber an.

2UNGERECHTIGKEIT

Meine Mutter hat über jedes ihrer neun Kinder eine Art Psychogramm geschrieben. Dabei war sie eine einfache, gläubige Frau, die jeden Sonntag zur Frühmesse ging und ihre Zuneigung instinktiv gleichmäßig auf die Kinderschar verteilte, wobei das Jüngste jeweils mehr Aufmerksamkeit brauchte als die Älteren.

Ich weiß nicht, wann sie ihre Beobachtungen zu mir aufgeschrieben hat und wo sie diese aufbewahrte; ich erinnere mich nur noch an den Moment, als sie mir die drei handgeschriebenen Blätter übergab. Ich sollte sie mitnehmen, als ich – inzwischen 40Jahre alt – das Villnößtal endgültig verließ. Wir saßen in der Wohnküche, und mein Blick ging über das Stadeldach des Nachbarn und ein Straßendorf auf dunkle Fichtenwälder, die das enge Tal südwestlich einrahmen. Dort, weit weg am Gegenhang – unter dem Porphyrrücken der Raschötz –, tauchten plötzlich Bilder auf, Erinnerungen: Wo in meiner Kindheit der Riegl-Hof gestanden hatte, erschien die steile Waldfläche eindeutig heller als weiter oben. Es war Jungwald, der alles überwucherte, wo einst Wiese und Acker, Haus und Stall gewesen waren.

»Der alte Riegler«, hatte die Mutter oft erzählt, »wollte nicht weggehen, die jungen Leut aber sind ausgewandert.« Er ist notgedrungen mitgegangen – ›heim ins Reich‹, wie es damals hieß. Was hätte er auch allein auf Riegl machen sollen? Steile Felder, mehr als 100Hektar Wald, Eigenjagd. Allein wäre er damit nicht fertig geworden. Inzwischen gehörten die Flächen einem Holzhändler, und die jungen Leute im Tal wussten nicht, dass auf Riegl nach der Abwanderung nachts ein Licht umging. Lange Zeit noch. Der Hof in der Steiermark, den die Nazis den Riegler-Leuten im »Reich« zugesprochen hatten, war ebenfalls längst verloren – wie die Sippe auch, von der niemand in Villnöß Nachricht hatte. Wie schnell doch Vergessen einsetzt!

Wie oft sind wir Buben mit der Mutter nach »Maschisch« – einem anderen, seit der Option 1939 verlassenen Hof – und weiter über Flitz nach Riegl gegangen. Das Balancieren über die Hängebrücke hoch überm Flitzer Bach war so aufregend, dass wir immer wieder hin- und herliefen. Hin und zurück. Darüber – senkrecht aufragend – hing eine schwefelgelbe Felswand, die schier bis zum Himmel reichte. Darüber »Riegel-Kofel«, der zweite, kleinere Einödhof mitten im Riegler-Wald. »Einmal«, erzählte die Mutter, »als die Bäuerin nach dem Kirchgang über diese Brücke heimwärts ging, erschrak sie zu Tode, als sie zwei ihrer Kinder im Geäst einer Fichte, die weit über die Oberkante des Felsabsturzes ragte, spielen sah.« Der Baum war damals noch da. Ich schaute zuerst hinauf zu ihm und dann in die tiefe Schlucht unter mir. Einen Augenblick lang war mir schwindelig. Konnte ich doch die Gefühle der übermütigen Kinder ebenso nachempfinden wie die Verzweiflung der Mutter, die ein stilles Stoßgebet zum Himmel sandte. Ohne einen Laut von sich zu geben, aus Angst, mit einem Schrei ihre Kinder aus der Selbstvergessenheit ihres Spiels zu reißen und abstürzen zu sehen. Instinktiv hatte sie richtig reagiert. Und die Kinder haben gelernt, dass es zwar nicht falsch, der Mutter gegenüber aber ungerecht ist, sich grundlos Gefahren auszusetzen.

Meine Mutter hat nie gewertet. Ihr war ein feines Gespür für Unrecht eigen. Mit ihrem ausgleichenden Charakter aber gelang es ihr fast immer zu schlichten, wenn Verstimmung, Streit oder Ungerechtigkeit aufkamen. In der Familie wie im Dorf. Jeder Gesellschaft liegt eine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit zugrunde, und fast jeder Mensch hat einen angeborenen Gerechtigkeitssinn. Er weiß auch, dass Gleichheit und Freiheit der Gerechtigkeit unterzuordnen sind.

»Allergisch gegen Ungerechtigkeit«, steht in dem Psychogramm über mich. Ich las es, während ich zurück zu meinem Wagen ging, um nach Juval, meinem neuen Wohnsitz, zu fahren. Richtig, dachte ich, wollte ich doch nie Gegenstand von Entscheidungen anderer sein. Wie oft bin ich wütend geworden, wenn auf Ungerechtigkeiten Bevormundung folgte. Diese Wut, wenn Autoritäten vorgaben, sie müssten mich vor mir selbst schützen, prägt mein Leben bis heute. Fehlt mir ein ausgleichendes Element, diese Großherzigkeit, die ein wesentlicher Charakterzug meiner Mutter war? Nein, ich bin nur allergisch gegen jede Art von Willkür, gegen die Gängelung ohne ausreichende Rechtfertigung. Bestimmt doch die Natur darüber, welche Chancen ich habe.

Es ist Ungerechtigkeit, die ich als Ursache für das allermeiste Leid der Menschheit ausgemacht habe. Streit, Krieg, Zerstörung haben ihren Ursprung in Ungerechtigkeit. Schon der Mythos von Kain und Abel erzählt davon: Die Opfer zweier Brüder, die sich miteinander vergleichen, werden vom Himmel nicht gleichwertig angenommen. Kain ist offensichtlich weniger wohlgefällig als sein Bruder Abel. Warum dieser Unterschied? Nur »Gott«, der seine Beduinen zu Siedlern machen will, weiß es. Weil aber der Unterschied gemacht worden ist, weicht Kain, der sich ausgegrenzt fühlt, seinem Bruder mehr und mehr aus. Zuletzt schlägt er ihn tot, als wolle er den Unterschied, das Unrecht eliminieren. Ungerechtigkeit ist auf Dauer nicht zu ertragen! In seiner Verzweiflung tut Kain zuletzt selbst Unrecht, und das Unheil geht weiter. Wer hat und warum die Autorität, Wohlwollen zu verteilen, über Gut und Böse zu bestimmen? Der Gerechtigkeitssinn will doch, dass wir als Gleiche Macht haben, über uns zu bestimmen.

Empörung über die »Ungerechtigkeit« der Natur oder des Zufalls ist dabei wenig hilfreich. Die Natur hat immer recht, Ungerechtigkeiten schaffen nur die Menschen. Oft sind es Ungerechtigkeiten, die Katastrophen auslösen: Ressentiments, Ausgrenzung, Rassismus, – eine gerechte Gesellschaft bleibt ein Ideal, ein Projekt, das wohl nie abgeschlossen sein wird.

Neben dem Verständnis für die jeweils anderen, eine Art des Mitfühlens, hat mir meine Mutter mit ihrem Beispiel den einzig richtigen Weg in die Welt gezeigt. Einen Weg, den niemand anderer gehen konnte als ich selbst. Wohin er mich führen würde? Ich wusste es damals nicht. Ich wusste es nie im Voraus. Nur eines spürte ich von Anfang an: Im Gänsemarsch fühle ich mich nicht wohl. »Wenn eine Krähe auf einem Baum sitzt und ein Schwarm Spatzen fliegt vorbei, wird die Krähe nicht mitfliegen«, hatte die Mutter einst gesagt. Wohin die Mehrheit auch drängt, sollte das heißen, es muss nicht immer richtig sein. Wer sich dem größeren Schwarm anschließt, muss nicht die bessere Lösung haben. Ich jedenfalls bin immer meinen Weg gegangen, und von computergesteuerter Schwarmintelligenz halte ich bis heute nicht viel. Sie führt meist in die Irre.

»Allergisch gegen Ungerechtigkeit« steht also in jenem Lebensbild meiner Mutter, das sie mir mitgab auf meinen weiteren Weg. Es ist keine Weissagung und keine Krankheit, die sie beschreibt, es war ihr Wissen über die Natur eines Menschen. Ich stelle ihre Erkenntnis deshalb an den Anfang dieses Buches.

Heute weiß ich: Es sind nicht allein die Taten meines Lebens, die meine Identität ausmachen, sondern vielmehr dieser Gerechtigkeitssinn, der, gepaart mit Zivilcourage, viel Widerstand mir gegenüber hat wachsen lassen. So nur konnte sich die Kraft entwickeln, Ungerechtigkeit zu überwinden. Immer wieder.

Wer ich als Kind war und wer ich geworden bin, soll nicht aus meinen Absichten gelesen werden. Denn nur die verwirklichten Taten zählen, sie verkörpern mein Sein. Es gibt weder einen tieferen Sinn darin, auch erwarte ich für meine Biografie keine Absolution. Unser Dasein gestattet uns kein Entkommen. Aber das Schritt für Schritt gelingende Leben kann später nicht Seite für Seite nachgelesen werden wie ein aufgeschlagenes Buch. So wenig ich den Anlagen, die meiner Mutter im Kleinkindalter an mir aufgefallen sind, entkommen bin – eine Erkenntnis wie eine Prophezeiung.

3HEIMAT

Es war ein grauer, kalter Wintermorgen. An der Hand der Mutter stand ich zwischen lauter großen Menschen, die mir die Sicht auf den Sarg und die Gruft, in die er gelegt werden sollte, versperrten. Der Pfarrer betete vor, und die Trauergemeinde fiel mehrstimmig in seinen Choral ein. Dann verlas jemand, noch vor dem Begräbnisgottesdienst, eine Geschichte. Aus dem Korintherbrief? Ich stand da wie in einer Kathedrale, über mir Männerbeine, hoch oben am Winterhimmel graue Schlieren. Obwohl beeindruckt von den vielen Menschen, den Umständen und dem offenen Grab, das zwischen den vielen Kreuzen wie eine frische Wunde wirkte, kam mir der Tod doch als etwas Selbstverständliches vor.

Später folgten Gebete in der Kirche und ein Glockengeläut als Abschied. Derweil vergruben sie den »alten Niedermunter«. Bestimmt ist sein Leben nicht vergeblich gewesen, dachte ich auf dem Heimweg.

Mein älterer Bruder, meine Mutter und ich waren dem Leichenzug ein Stück weit Richtung Coll entgegengegangen. Wir hatten uns ganz hinten in die Prozession eingereiht und murmelten den Singsang mit, eine Litanei, von der ich kein Wort verstand. Jetzt, am Vormittag, gab es die wildesten Wolkeneffekte – ein tiefes Schwarz im Südosten, zu den Geislern hin, gebogene Linien um die Sonne herum, die hinter den ziehenden Schlieren durchging. Im Westen leuchtete der Horizont später orangefarben. Als es aufriss, gab es eine derartige Farbenvielfalt am Himmel, ich war mir sicher, dass man nirgendwo sonst auf der Welt schönere Wolkenstimmungen sehen kann. Bald war eine glänzende Nebelsonne zu sehen, dann wieder Düsternis. Tiefen und Höhen, Licht und Schatten waren es, die sich so nahe kamen, immer noch näher zueinander, bis die bewaldete Mitte verschwand. Wie auch immer die Eintönigkeit der Wintertage in unserem Tal auf das Gemüt der Menschen wirken mochte, die Himmel glichen sich nie.

Es war nicht das erste Begräbnis, bei dem ich hatte mitgehen dürfen. Die Mutter aber erzählte uns nur von diesem Verstorbenen dessen Lebensgeschichte. Wie von einem Heiligen: Er war nie aus Villnöß weggekommen, und doch war er zu einer Säule der Talgemeinschaft geworden.

Im Frühjahr dann, ich ging immer noch nicht zur Schule, wanderten wir größeren Buben mit der Mutter nach Coll. Ich erinnere mich an das satte Grün der Wiesen, die Dotterblumen am Rand kleiner Wasserläufe, die in Gräben zwischen den Feldern talwärts sprangen. Mir ist, als hörte ich das muntere Plätschern noch heute.

Bei Niedermunt blieben wir stehen, und die Mutter zeigte uns Kindern die Hofstelle des Bauern, der im Winter zuvor begraben worden war. Unter den Häusern fielen die Wiesen so steil ab, dass ich mich fürchtete. Tiefe allerorten. »Dieser Bauer«, erzählte die Mutter, »ist geblieben, als die anderen Villnösser – fast alle – abwandern wollten. Die Werber aus Deutschland haben damals auch ihn überreden wollen, seinen Heimathof zu verlassen. Sie haben ihm einen schöneren und größeren Hof, ja das Paradies im ›Reich‹ versprochen, wenn er im Rahmen der Option für Deutschland stimme. Das Klima dort sei milder, die Felder weniger steil, das Tal nicht so eng. Aber der Niedermunter«, so die Mutter weiter, »wollte bleiben. Als man ihm mit dem Spruch ›deutsches Volk zu deutschem Land‹ kam, wurde er rabiat: ›Für diese steilen Wiesen, diese Berge‹ – er wies mit der Rechten zu den Geislern – ›und diesen Himmel darüber muss ich nirgendwo hin, das alles gibt’s nur einmal, und zwar hier auf Niedermunt in Südtirol.‹«

Ich wusste damals nichts von der Option, der Möglichkeit der Wahl, ins ›Reich‹ abzuwandern oder in der angestammten Heimat zu bleiben. Diese »Unmöglichkeit«, die den Südtirolern 1939 mit einer Absprache zwischen Mussolini und Hitler aufgezwungen worden ist, verlangte von den Menschen die Entscheidung für das eigene Land und gegen die eigene Sprache oder umgekehrt. Die Heimat war also im Spiel. Erst viel später erfuhr ich, dass 86Prozent der Deutsch sprechenden Südtiroler damals für Hitler-Deutschland optiert haben. Nur der Kriegsausbruch hat den Untergang Südtirols als Einheit von Menschen und Land zuerst verzögert, zuletzt verhindert.

Nur wenige Südtiroler widerstanden damals der Propaganda aus dem »Dritten Reich«. Die Menschenfänger aus dem Norden hatten es verstanden, die anfängliche Intuition der allermeisten Südtiroler, dass nämlich das Abwandern bedeute, die Heimat aufzugeben, in ihr Gegenteil zu verkehren. Es war alles Propaganda, die dominierte, als die Heimatverbundenheit dem Nationalgefühl wich. Argumente haben zwar nur eine begrenzte Überzeugungskraft, wenn aber ein Stück Selbstgerechtigkeit in ihnen steckt, hat es die emotionale Erkenntnis schwer. Oder war nur der Verstand an die Stelle der Emotion getreten? Der pragmatische Prozess der Entscheidung, dem die emotionale Vernunft nicht beispringen kann, läuft immer Gefahr, fremdbestimmt zu sein.

Was wollte uns die Mutter damit sagen, als sie uns diese Geschichte erzählte? Wie nie zuvor stand damals die kleine, überschaubare Heimat von uns Südtirolern vor dem Aus. Der Niedermunter aber ist seinen Emotionen gefolgt, nicht den Argumenten anderer. Wie meiner Mutter war Heimat auch ihm Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gewesen, dieses Tal, der Himmel darüber gehörten dazu wie das Geheimnisvolle hinter den Bergen auch. Heimat wurde mit dieser kindlichen Wahrnehmung zu einem Gefühl auch für mich. Zu einem emotionalen Raum über die Familie hinaus. Später hat sich dieses Gefühl verdichtet, je nach Umständen erneuert. Heute gibt es eine mehrschichtige Heimat für mich. Als gäbe es Heimat im Plural. Einmal geografisch den Ort, in den ich hineingeboren wurde; dann das Land, in dem meine Eltern und deren Eltern gelebt haben; dazu kommen Menschen, denen ich vertraue; zuletzt Verantwortung für die Zukunft. Diese Heimat ist heute Südtirol für mich.

Die Leute haben so viele Spuren in diesem Land hinterlassen – lauter unverwechselbare Geschichten in einer unverwechselbaren Landschaft. Diese Gegend hat mich also geprägt: mit ihren uralten Dialekten, ihrer Kulturlandschaft, den Bergen und all den Erinnerungen, die ein kollektives Gedächtnis ausmachen. Von Südtirol aus schaue ich auf die Welt, und nach Südtirol bin ich immer wieder zurückgekommen. Mir ist, als wüsste ich alles über dieses Land, obwohl ich ohne Internet, Computer und SMS lebe. Vielleicht bin ich ein verschrobener, rückwärtsgewandter Sonderling, ständige Erreichbarkeit aber macht mich krank. Wir alle sind Erzähler unseres verborgenen Selbst, auch ohne die Hoffnung, dass morgen alles genauso wie früher sein wird. Wirklichkeit und subjektives Empfinden aber sind keine Täuschung, wenn wir sie zulassen.

Heimat ist für mich nicht das beste Stück Wiese hinterm Haus, Schloss Juval oder die Geislerspitzen im Abendrot. Heimat ist für mich ein Gefühl, ich kann sie riechen, schmecken, fühlen, hören und sehen. Auch mit geschlossenen Augen. Menschen, die ihre Heimat verloren haben oder aus ihr geflohen sind – Tibeter, Nordafrikaner, Ostpreußen, Sudeten, deutsche Südtirol-Optanten –, verklären sie gern. In ihrer Erinnerung glänzt das Vergangene wie frisch gefallener Schnee. Auch mir kommt in der Erinnerung der allererste Kuckucksruf im Frühling – während ich an den Birkenwald denke, in dem wir als Kinder gespielt haben – wie ein Widerhall aus dem Hinterkopf. Aber er bleibt unspektakulär wie der Geruch von frisch geschnittenem Gras oder der Ruf des Zirbelhähers am Waldrand von Niedermunt.

Am Abend nach dem Niedermunter-Begräbnis, erinnere ich mich, fiel feiner, pudriger Schnee. Absolut lautlos. Es war mir, als ob die Welt erstarre: Das ganze Dorf weiß in weiß.

Wie ist es möglich, fragte ich mich oft, dass eine Dorfgemeinschaft in einem engen Bergtal überlebt? Seit Jahrtausenden! Im Winter einst wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten. Und wie haben die Menschen im Lauf der Evolution die Fähigkeit entwickelt, ihre Welt zu lesen? Was war wichtig für ihr Überleben? Sind uns Instinkte und Know-how dazu angeboren? Geschmack wandelt sich, Kultur entwickelt sich weiter, Technologie erreicht zuletzt die entlegensten Winkel der Erde. Kommt uns damit vielleicht der Instinkt abhanden, den Weg zu suchen und zu gehen, der der überlebensrichtige für uns ist? Damals, auf Niedermunt, wusste ich, was richtig und was falsch war. Jahre bevor mir klar wurde, warum das so ist. So, als wäre all unsere Lebenskunst Intuition, als würde unser Instinkt uns leiten. Alle Überlegungen philosophischer Natur kamen viel später erst dazu.

Heimat spielte sich bei mir nie in Erklärungen ab. Seit meiner Kindheit waren die ersten Schritte im unberührten Schnee so aufregend für mich, dass ich schreien musste. Alles wurde ja geheimnisvoller, wenn es schneite. Die Ratio muss mit Kommentaren begründet werden, das Gefühl nicht. Heimat in Villnöß waren die vier Jahreszeiten, die steilen Hänge an den beiden Talseiten, die Einödhöfe, Menschen bei der Arbeit und die Geislerspitzen im Talhintergrund. Heimat entstand mit dem Kommen des Schnees und mit dem Gehen der Alten. Sie vergeht erst, wenn wir selbst im Weggehen sind. Für immer.

4 NATURGESETZ

Die größte Veränderung, auf die ich mich beim Einschulen einzustellen hatte, war der Mangel an Freiraum. Nicht dass wir Kinder daheim viel Freiheit genossen hätten, im Gegenteil. In der penibel eingeteilten Freizeit aber spielten wir unbeaufsichtigt und ausgelassen. Mein Vater betrieb damals schon eine Kleintierzucht, die sich nach und nach zu einer Geflügelfarm auswachsen sollte. Obwohl noch Kleinkind, musste ich von Anfang an mithelfen, es blieben aber immer ein paar Stunden pro Tag, die ich mit den Nachbarskindern selbst ausfüllen durfte. Wir konnten dann ungehindert und kreativ spielen und die »Wildnis« hinter dem Dorf – jenseits von Zäunen und Wegen – erkunden. In den Schulpausen hingegen sollten wir nicht auf Bäume klettern, nicht raufen, uns nicht vom Schulhof entfernen.

Im Sommer vor meinem Schulbeginn war ich immerzu auf Bäume geklettert, ja sogar auf Felsen. Mit meinen Eltern hatte ich wenige Wochen vorher noch den höchsten Berg der Geislerspitzen bestiegen. Ich hatte also im Vorschulalter gefährliche Spielmöglichkeiten, und meine kleinen Abenteuer lehrten mich, in der Gruppe und in der Natur zu bestehen. All diese Gefahren aber, die mich zur Vorsicht gezwungen hatten, fehlen heute in einer risikoarmen Durchschnittskindheit völlig. Glücklicherweise gehörten sie zu meiner Lebensschule.

Prinzipien wie Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft und Fairness müssen uns nicht beigebracht werden, sie stecken in uns. Wie ein Naturgesetz. Wenn beim wilden Spiel etwas passierte, standen wir alle zusammen. Auch wenn wir vorher gegeneinander »gekämpft« hatten. Plötzlich ging es nicht mehr um Gewinnen oder Verlieren, es ging um unsere Gemeinschaft: nie um Macht; nicht um Unterwürfigkeit, die von einem von uns oder einer Gruppe Selbstaufgabe bedeutet hätte; nie um Überwindung der eigenen Natur. Es war, als folgten wir stillschweigend einer angeborenen »Moral«, dem Gesetz der Gruppe. Sicher, auch Eltern, Schule und Kirche prägten unser Verhalten, die Moral selbst aber, als Regulator unserer Spielgemeinschaft, stand wie eine unausgesprochene Übereinkunft darüber. Sie half uns, Emotionen zu verarbeiten, zwang uns ein Verhalten auf, das ein weiteres Miteinander sicherte. Wenn wir als Einzelne oft auch egoistisch gewesen sein mögen, in der Gruppe folgten wir einem inneren Gesetz unserer Gemeinschaft, in der mit der Intensität unseres Dabeiseins der Eigennutz schwand.

Ich bin heute dankbar dafür, dass ich in Pitzack im Villnößtal eine ähnliche Kindheit erfahren habe wie jene in traditionellen Gesellschaften irgendwo am Rand der Welt. Mein Schicksal war es deshalb nicht, den Wegen, auf denen hundert und mehr Generationen vor mir gegangen sind, nachzufolgen, ich habe vielmehr gelernt, meinen eigenen Weg zu gehen.

Mein späterer Weg, ein Weg in die Fremde, folgte nicht den Mustern meiner Villnösser Kindheit. Diese ursprüngliche Welt hatte ich aber verinnerlicht, weil ich dort das Erleben geübt hatte. Meine Heimat ist mir Erfahrungsschatz geblieben, der auf der Bühne meines Lebens stets präsent blieb. Wie die Enge des Villnößtales auch: der Sonnenhang ein Flickenteppich aus Getreidefeldern, der Sternenhimmel schmal, aber unergründlich tief, die Wälder und Berge unerschütterlich in ihrer Präsenz. Die gesungenen Messen am Sonntag, die Fresken überm Kirchenschiff, die Geschichten des Alten und die Parabeln des Neuen Testaments schufen ein Fundament, in dem das Unbewusste einen Rahmen und die Offenbarungen eine Sprache fanden. All das Angedeutete nährte nicht nur meine Phantasie, sondern auch die Neugier. All das blieb Heimat. Sie schuf Sinn, Zugehörigkeit und Gemeinsamkeit: die Rituale um Geburt und Tod, um Schuld und Sühne, auch um Heirat, die im Katholischen verankert waren.

In Pitzack, wo ich aufgewachsen bin, klangen die Namen nicht ladinisch wie die Höfe weiter draußen und weiter oben im Tal – Ranui, Tschandui, Plawatsch –, hier waren die Namen aufs Praktische bezogen, das Handwerk, die Arbeit, das Kaufmännische. Im Talboden gab es damals schon eine Andeutung der urbanen Welt: Es wurde getischlert und gespenglert, hier wurden Pferde beschlagen und Schweine geschlachtet, die Feuerwehr probte ihr »Habt acht!!« und »Wasser marsch!!«. Hier gab es einmal im Jahr ein Wiesenfest und ein anderes Mal den Viehmarkt. Nirgends hat die Musikkapelle konzentrierter gespielt als eingeklemmt zwischen Dorfstraße und dem Sonnenhang hinter der Zellen-Dependance. Hier gab es den Wegmacher und im Winter schnaubende, schwitzende Pferde, die Holz auf schneebedeckten Wegen vom Lagerplatz zur Kabis-Brettersäge schleiften. Beim Troi gab es damals schon alles, was man brauchen konnte, und mehr, beim Zellen Brot und warme Mahlzeiten. Gewattet wurde in der Veranda und getrunken sonntags nach dem Hochamt in der Stube.

Wir, mittendrin im Dorf, lebten im Gasserhaus 74 und waren die Lehrer-Messner-Kinder. Mutters Mahlzeiten im Wochenplan enthielten Stockfisch am Freitag und die Krapfen am Samstag, Hühnervariationen am Sonntag – von Hähnchen, die wir Kinder selbst geschlachtet und gerupft hatten. All das ist Heimat, geformt von Wirklichkeit, die aus Geschichten gemacht ist, erinnert aus lauter Referenzpunkten im Tal des kleinen Buben, den die Leute damals fragten, zu wem er gehöre. Irgendwann ist es ja so, dass diese Heimat fern und die Ferne Heimat wird. Unserer Menschennatur ist nicht zu entkommen.

Diese Art, groß zu werden, war für mich vielgestaltiger als die heute übliche Erziehung in modernen Kommunikationsgesellschaften. Nicht dass sich daraus Vorteile für mein Leben ergeben hätten, sie entsprach nur mehr dem Wesen des Menschen als ein Kindsein in irgendeinem Wohnblock.

Am Waldrand standen damals keine Verbotsschilder, auf den Gipfeln keine Kreuze. Wir kannten kein Schwimmbad, der Villnösser-Bach aber, den wir stauten, war frei zugänglich. Ich kann zwar nicht schwimmen, weiß aber, dass ich für all mein Tun die Folgen selbst zu tragen habe. Die urbane Kultur hingegen hat den Menschen die Verantwortung abgenommen, den Bürger in gewisser Weise entmündigt. Man ist heute für allen Besitz und jedes Tun versichert, und im Ernstfall tragen andere die Schuld. Eine totale Enthaftung aber ist in unserer Welt nicht möglich, ebenso wenig eine Moral, die auf völlige Selbstlosigkeit baut. All das vorgetäuschte »Gutmenschentum« widerspricht der menschlichen Natur, ist es doch nicht auf Achtung der Gemeinschaft, sondern nur auf Reputation aus.

Ich weiß, es sind heute die vielen Vorschriften, Einschränkungen, Regeln, die es Kindern unmöglich machen, ihre nächste Umgebung selbst zu erforschen. Freiraum und Wertepluralismus, die zu meinem Kindsein selbstverständlich dazugehörten, sind verloren gegangen: Heute müssen Teiche eingezäunt sein; auf Zäune zu steigen ist verboten; der Wald ist tabu; sogar beim Bergsteigen steigt die Angst mit, verklagt zu werden, sollte etwas passieren.

Emotionale Erfahrung im Zusammenspiel mit anderen erst stimuliert unser Gewissen, das nicht allein auf Erkenntnis aus ist, sondern auf das Mitfühlen – eine Tugend, die unser Zusammenleben im Sozialen regeln, erleichtern und optimieren kann: Respekt vor der Freiheit der anderen, Loyalität, Fairness, Fürsorge, Autorität werden von Emotionen angeregt, nicht vom Verstand oder irgendeiner aufoktroyierten Moral. Wir Menschen sind im Jahrmillionen währenden Überlebenskampf geworden, was wir heute sind. Unser Menschsein ist das Ergebnis einer evolutionären Selektion, die unser Tiersein einschließt.

Was sich über so lange Zeiträume und auf vielen unterschiedlichen Ebenen in uns abgespielt hat, gehört ebenso dazu wie eine urbane Kultur, die unser Verhalten seit einigen Jahrtausenden prägt. Was um uns und mit uns geschieht, verändert die Menschheit und den Einzelnen weiter. Wir bemühen uns, Teamplayer zu sein, bleiben gleichzeitig aber immer auch Individualisten. Denn wir sind altruistisch und selbstsüchtig zugleich. Wenn es nicht so wäre, der Menschheit wäre schon jede Überlebenschance abhandengekommen, ehe sie dank der Technologie die Fähigkeit gewann, im Kollektiv unterzugehen. Ein Szenario – vorausgesetzt, wir alle unterwerfen uns einer Kontrolle, die jeden Freiraum untersagt –, das Angst macht.