7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

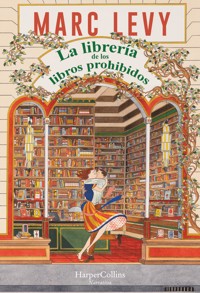

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HarperCollins

- Sprache: Spanisch

«El magistral regreso de Marc Levy con una comedia deliciosa, romántica e irresistible. Levy en estado puro». En la Quinta Avenida de Nueva York podemos encontrar un pequeño edificio que no es realmente como los demás… Sus habitantes están muy encariñados con su ascensorista, Deepak, que se ocupa de hacer funcionar un antiguo y venerable ascensor mecánico. Pero la feliz vida de esta comunidad se ve alterada cuando el ascensorista del turno de noche tiene un accidente que hará que llegue Sanji, el misterioso sobrino de Deepak, para sustituirle. Nadie se puede imaginar que quien ahora viste el uniforme de ascensorista sea dueño de una inmensa fortuna en Bombay… y menos Chloé, que vive en el último piso. Entra en el número 12 de la Quinta Avenida, atraviesa el hall, sube a bordo del ascensor y pídele al ascensorista que os lleve a… la comedia neoyorquina más deliciosa del año.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

Una chica como ella

Título original: Une fille comme elle

© Marc Levy / Versilio, 2018

© 2020, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

© Traducción del francés de Isabel González-Gallarza

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: Burson-Marsteller i&e, con ilustración de Tom Haugomat

© Ilustraciones de interior de Pauline Lévêque

ISBN: 978-84-9139-569-0

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Epílogo

Agradecimientos

A ti, mi cómplice desde hace tanto tiempo.

A mis hijos, que siempre me maravillan

Mi diario día a día

El día en que se me paró el reloj

Primero fue un olor como a fuegos artificiales, y luego la negrura que envuelve el cielo nocturno cuando se apaga el castillo final.

Recuerdo haber entreabierto los párpados y visto los ojos de mi padre, donde la rabia se mezclaba con las lágrimas. Y a mis padres juntos, uno al lado del otro: una escena tan inverosímil que pensé que la morfina me la estaba jugando.

La enfermera me tomaba la tensión. Algunas noches al dormirme vuelvo a ver su rostro. Me han dicho que tengo una sonrisa bonita, mis amigos decían que me da encanto; la de Maggie no tiene ni punto de comparación. Los que se la cruzan fuera del hospital solo ven a una mujer de formas generosas, pero los que la conocen saben que ese cuerpo alberga un corazón en proporción, y que no me digan nunca más que solo la delgadez es hermosa.

Julius estaba apoyado en la puerta, la gravedad de su mirada me asustó; él se dio cuenta y sus facciones se suavizaron. Me habría gustado hacer alguna broma, encontrar la palabra adecuada para relajarlos a todos. Podría haberles preguntado, por ejemplo, si había ganado la carrera, estoy segura de que papá se habría reído, bueno, igual no. Pero de mi boca no salía sonido alguno —ahí ya sí que me asusté de verdad. Maggie me tranquilizó: tenía un tubo en la garganta, sobre todo no debía tratar de hablar, ni tragar saliva siquiera. Ahora que había recuperado el conocimiento, me lo quitarían. Ya no tenía ninguna gana de hacer reír a mi padre.

Chloé

*

1

Al final de la tarde, cuando empieza su hora punta, Deepak ya ha hecho tres viajes. Ida y vuelta a la séptima planta para subir al señor Williams, comentarista del canal Fox News; otro para bajar al señor Groomlat, el contable que ocupa un despacho en la primera planta; y otro hacia la sexta, con el golden retriever de los Clerc, una pareja de franceses. Su ama de llaves recogerá al perro en el rellano y le dará a Deepak un billete de diez dólares, que este le entregará acto seguido al paseador de perros, que espera en el vestíbulo.

Deepak consulta su reloj. La señora Collins no tardará en llamarlo. La viuda se empeña en cerrar la puerta de su casa con tres vueltas de llave, como si alguien pudiera entrar en el edificio sin que él lo vea. Pero las manías de los vecinos del número 12 de la Quinta Avenida forman parte de su vida diaria; más aún, la constituyen.

Después de ayudar a la señora Collins a sacar la llave de la cerradura, la acompaña hasta la planta baja antes de subir rápidamente a la primera. La señorita Chloé lo espera delante de la reja y lo saluda sonriendo, debe de haber nacido con una sonrisa en los labios. Al entrar en el ascensor le pregunta cómo ha ido el día, a lo que él responde:

—Con sus altibajos, señorita.

Dejar la cabina exactamente al mismo nivel que los rellanos es todo un arte. Deepak lo hace con los ojos cerrados, pero cuando acompaña a la señorita Chloé desde su despacho en la primera planta hasta el apartamento que ocupa en la octava, pone una atención especial.

—¿La señorita saldrá esta noche? —le pregunta.

Una pregunta en nada indiscreta, solo se trata de advertir a su compañero del turno de noche por si la señorita Chloé necesitara sus servicios.

—No, ahora un baño caliente y me voy directa a la cama. ¿Está mi padre?

—Lo sabrá cuando entre en casa —le contesta.

Deepak tiene dos religiones, el hinduismo y la discreción. En los treinta y nueve años que lleva de ascensorista en este edificio elegante de la Quinta Avenida no ha revelado jamás el más mínimo dato sobre las idas y venidas de sus empleadores, y menos aún a los allegados de estos.

*

El número 12 de la Quinta Avenida es un edificio de piedra sillar de ocho plantas, con un apartamento por planta, salvo la primera, que alberga dos despachos. A razón de una media de cinco trayectos de ida y vuelta por planta y por día, a lo que hay que añadir la distancia que separa los rellanos, Deepak recorre 594 kilómetros al año. Desde el principio de su carrera, el total asciende a 22 572. Deepak guarda como oro en paño una libretita en el bolsillo interior de la levita, donde lleva cuenta de sus viajes verticales, como hacen los aviadores con las horas de vuelo.

Dentro de un año, cinco meses y tres semanas, habrá recorrido 23 448 kilómetros, el equivalente exacto de tres mil veces la altura del Nanda Devi. Una hazaña y el sueño de toda una vida. Como todo el mundo sabe, la Diosa de la Alegría es la montaña más alta contenida por entero en territorio indio.

Completamente manual, el ascensor de Deepak es una antigüedad, de hecho, no quedan más que cincuenta y tres en toda Nueva York que se accionen mediante una palanca, pero para los vecinos de este edificio es el vestigio de todo un arte de vivir.

Deepak es depositario de un conocimiento en vías de extinción, y no sabe si eso lo entristece o lo enorgullece.

Todas las mañanas, a las 6:15, Deepak entra en el número 12 de la Quinta Avenida por la puerta de servicio. Baja la escalera que lleva al sótano y se dirige a su taquilla en el trastero. Cuelga sus pantalones demasiado grandes y sus jerséis descoloridos y se pone una camisa blanca, un pantalón de franela y una levita cuyo plastrón bordado en oro luce con orgullo la dirección de su lugar de trabajo. Se alisa el fino cabello hacia atrás, se cubre la cabeza con una gorra y, tras una ojeada final al espejito que cuelga de la pared del cuarto, sube a tomar el relevo del señor Rivera.

Durante la media hora siguiente, saca brillo a la cabina, primero a la madera barnizada, con cera y una suave gamuza, y después a la palanca de cobre. Subir a bordo de su ascensor es hacer un breve viaje en un vagón del Orient Express, o, si se alzan los ojos para admirar el fresco de estilo renacentista que adorna el techo, subir al cielo en el féretro de un rey.

Un ascensor moderno les resultaría más económico a los propietarios. Pero ¿cómo cuantificar el valor de un «buenos días», de una escucha atenta? ¿Cómo valorar la paciencia de aquel que media con delicadeza en los conflictos de los vecinos, la importancia de aquel que ilumina sus mañanas con una palabra amable, les informa sobre el tiempo, les regala sus buenos deseos el día de su cumpleaños, vela por sus apartamentos cuando están de viaje, los tranquiliza con su presencia cuando vuelven solos para afrontar la noche? Ser ascensorista es mucho más que un oficio, es un sacerdocio.

Desde hace treinta y nueve años, las jornadas de Deepak son muy similares. Entre la hora punta de la mañana y el final de la tarde, se instala detrás de su mostrador de recepción, situado en el vestíbulo. Cuando se presenta algún visitante, cierra la puerta del edificio y lo conduce a bordo de su ascensor. Recoge también los paquetes, limpia dos veces al día el gran espejo de la entrada y las lunas de la puerta de hierro forjado. A las 18:15, cuando llega el señor Rivera para relevarlo, Deepak le confía su reino. Vuelve a bajar al sótano, cuelga la camisa blanca, el pantalón de franela y la levita, deja la gorra sobre el estante, vuelve a ponerse la ropa de calle, se alisa el cabello hacia atrás, echa una última ojeada al espejo y se arrastra hasta el metro.

Washington Square es una estación poco frecuentada, Deepak encuentra siempre un asiento, que le cede a la primera pasajera que entra en el vagón cuando el tren se llena en la calle 34. Cuando se vacía en la calle 42, Deepak vuelve a sentarse, abre el periódico y lee las noticias del mundo hasta la calle 116. Después recorre a pie los setecientos metros que lo separan de su casa. Hace ese trayecto mañana y noche, tanto bajo el sol del verano como bajo la lluvia otoñal o las tormentas de nieve que azotan el cielo en invierno.

A las 19:30 se reúne con su esposa y cena con ella. Lali y Deepak solo se han saltado esta norma una vez en treinta y nueve años. Lali tenía entonces veintiséis, y Deepak, muy nervioso, le sostenía la mano en la ambulancia, mientras las contracciones se sucedían. El que debería haber sido el día más hermoso de sus vidas marcó un drama del que jamás volvieron a hablar.

Los jueves alternos, Lali y Deepak salen a cenar a un restaurantito de Spanish Harlem.

Deepak aprecia su vida rutinaria tanto como ama a su esposa. Pero esa noche, al sentarse a la mesa, esa rutina estaba a punto de llegar a su fin.

*

2

El vuelo de Air India concluía sobre el asfalto del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. Sanji se levantó para coger su bolsa del compartimento de equipajes, se precipitó hacia la pasarela, encantado de ser el primero en salir del avión, y recorrió deprisa los pasillos. Llegó jadeante a la gran sala donde se alineaban las garitas del control de inmigración. Un agente poco afable le preguntó por los motivos de su visita a Nueva York. Sanji contestó que venía en viaje de estudios, y presentó la carta de invitación de su tía, que se declaraba garante de su solvencia. El agente no se tomó la molestia de leerla, pero levantó la cabeza para examinar a Sanji. Momento de incertidumbre en el que, por un simple delito de facciones, todo visitante extranjero puede ser conducido a una sala de interrogatorio antes de ser devuelto a su país de origen. El agente acabó por sellarle el pasaporte, garabateó la fecha de expiración de su derecho de estancia en territorio estadounidense y le ordenó que circulara.

Sanji recogió su maleta de la cinta, franqueó el control de aduanas y caminó hacia el punto de encuentro donde esperaban los conductores de limusina. Vio su nombre en el cartel que uno de ellos sostenía en la mano. Este tomó su maleta y lo llevó hasta el coche.

La Crown negra rodaba por la 495, escabulléndose entre el tráfico fluido del anochecer, el asiento era mullido, y Sanji, agotado por un largo viaje, sintió ganas de dormitar. Su conductor se lo impidió entablando conversación mientras las torres de Manhattan se dibujaban en el horizonte.

—¿Negocios o placer? —le preguntó.

—No son incompatibles —contestó Sanji.

—¿Túnel o puente?

El conductor le recordó que Manhattan es una isla, por lo que había que elegir por dónde llegar hasta ella, antes de asegurarle que la vista desde Queensboro Bridge valía la pena aunque exigiera dar un corto rodeo.

—¿Viene usted de la India?

—De Bombay —confirmó Sanji.

—Entonces igual termina como yo de conductor, es lo que hacen la mayoría de los indios que vienen aquí; primero los Yellow Cab, Uber los más listos, y, para un puñadito de elegidos, una limusina como esta.

Sanji miró el carné grapado a la guantera. Junto a la fotografía del conductor se leía su nombre, Marius Zobonya, y su número de licencia, 8451.

—¿No hay médicos, profesores o ingenieros polacos en Nueva York?

Marius se rascó la barbilla.

—No que yo sepa. Aunque, bueno, el fisio de mi mujer es eslovaco —reconoció.

—Es una gran noticia que me llena de esperanza, pues me horroriza conducir.

El conductor dejó el tema. Sanji se sacó el móvil del bolsillo para consultar sus mensajes. El programa de su estancia en Nueva York se anunciaba ajetreado. Era preferible que se librara cuanto antes de sus obligaciones familiares. La tradición exigía que le mostrara su gratitud a esa tía que tan amablemente le había dirigido una carta de recomendación, tanto más amablemente cuanto que no la conocía de nada.

—¿Estamos lejos de Harlem? —le preguntó al conductor.

—Harlem es grande, ¿este u oeste?

Sanji desdobló la carta y comprobó la dirección del remite.

—El 225 de la calle 118 Este.

—Estamos a unos quince minutos —contestó el conductor.

—Muy bien, pues vamos para allá primero y ya iremos al Plaza después.

La limusina recorrió el carril rápido que bordeaba el East River y el Harlem River hasta detenerse delante de un edificio de ladrillo rojo de los años setenta.

—¿Está seguro de que es aquí? —preguntó Marius.

—Sí, ¿por qué?

—Porque Spanish Harlem es el barrio puertorriqueño.

—Mi tía a lo mejor es una india de Puerto Rico —replicó Sanji con tono irónico.

—¿Quiere que lo espere?

—Sí, por favor, no tardaré mucho.

Por prudencia, sacó su equipaje del maletero y se dirigió al edificio.

*

Lali dejó la olla en la mesa, levantó la tapa y el aroma se extendió por el comedor. Al entrar en casa, a Deepak le sorprendió verla vestida con sari, cuando nunca se lo ponía, pero que le hubiera preparado su plato preferido lo sorprendió aún más, pues lo reservaba para las noches de fiesta. Quizá su esposa por fin se hubiera decidido a obrar con sentido común. ¿Por qué darse un festín solo en muy raras ocasiones? En cuanto le hubo servido, Deepak le comentó la actualidad del día, le gustaba hacerle un resumen detallado de lo que había leído en el metro. Lali lo escuchó distraída.

—Igual se me ha pasado comentarte que recibí una llamada de Bombay —dijo, volviendo a servirle.

—¿De Bombay? —repitió Deepak.

—Sí, de nuestro sobrino.

—¿Cuál de ellos? Tenemos por lo menos veinte sobrinos a los que no conocemos.

—El hijo de mi hermano.

—Ah —bostezó Deepak, que sentía que le iba entrando sueño—. ¿Está bien?

—Mi hermano murió hace veinte años.

—¡Me refiero a tu sobrino!

—Lo comprobarás tú mismo muy pronto.

Deepak dejó el tenedor.

—¿Qué quieres decir exactamente por «muy pronto»?

—La comunicación no era buena —contestó Lali en tono lacónico—. Me pareció comprender que quería pasar un tiempo en Nueva York y que necesitaba una familia que lo acogiera.

—¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?

—Deepak, desde que dejamos Bombay, me das tanto la tabarra con tus parrafadas sobre el esplendor de la India que a veces tengo la impresión de que ha quedado fija en el tiempo como una pintura rupestre. Y ahora que la India viene a ti, no irás a quejarte, ¿no?

—No es la India lo que viene a mí, sino tu sobrino. Y ¿qué sabes de él? ¿Es alguien como es debido? Si necesita que lo alojemos, es porque estará sin blanca.

—Como lo estábamos nosotros cuando llegamos aquí.

—Pero estábamos decididos a trabajar duro, no a ocupar la casa de unos desconocidos.

—Unas pocas semanas, tampoco es para tanto.

—¡A mi edad unas semanas pueden ser lo que me quede de vida!

—Eres grotesco cuando te pones melodramático. De todas maneras tú te pasas todo el día fuera de casa. A mí me hace mucha ilusión llevarle a conocer la ciudad, ¿no irás a privarme de ese placer?

—Y ¿dónde va a dormir?

Lali echó una ojeada al final del pasillo.

—¡De ninguna manera! —se indignó Deepak.

Dejó la servilleta, cruzó el salón y abrió la puerta de la habitación azul. La había pintado así tres decenios antes. Desmontar la cuna fabricada con sus propias manos había sido la experiencia más dolorosa de su vida. Desde entonces solo entraba allí una vez al año, se sentaba en la silla colocada junto a la ventana y rezaba en silencio.

Deepak se quedó sin respiración al ver la manera en que su mujer había transformado la habitación.

Lali llegó por detrás y lo abrazó.

—Un soplo de juventud no puede hacernos daño.

—¿Y cuándo se supone que llega ese sobrino? —preguntó Deepak, justo cuando sonaba el telefonillo.

*

Mientras esperaba a su invitado en el rellano, Lali se arregló un poco el sari y se pasó la mano por el cabello recogido en un moño y sujeto con una peineta de asta clara.

Sanji empujó la puerta del ascensor, vestía vaqueros, camisa blanca y una americana a medida, y calzaba unas deportivas elegantes.

—No te imaginaba así —dijo Lali algo azorada—. Estás en tu casa.

—Lo dudo —masculló Deepak detrás de ella—. Voy a servirle un té a nuestro invitado de paso, mientras tú vas a cambiarte.

—No hagas caso a este viejo cascarrabias —intervino Lali—. Deepak se burla de mi atuendo, no sabía qué clase de hombre llamaría a nuestra puerta. Nuestra familia era muy conservadora.

—La India ha cambiado mucho. ¿Me esperabais?

—Claro que te esperaba. Cómo te pareces a él —suspiró Lali mirándolo—, tengo la impresión de volver a ver a ese hermano con el que llevo cuarenta años sin hablarme.

—No lo aburras con esas viejas historias, estará agotado —terció Deepak, acompañando a su invitado hacia el comedor.

Lali volvió después de cambiarse el sari por un pantalón y una blusa, y encontró a los dos hombres sentados a la mesa, intercambiando no sin esfuerzo unas pocas palabras de circunstancias. Le sirvió a su sobrino unos dulces, le preguntó si había tenido buen viaje y le contó todos los lugares a los que quería llevarlo. Lali se esforzaba por hablar por los dos, pues su marido no era muy locuaz. Sanji, que esperaba el momento adecuado para marcharse sin parecer descortés, ahogó un bostezo, lo que le dio a Deepak la ocasión de anunciar que ya era hora de que todos se fueran a descansar.

—Tu habitación está preparada —anunció Lali.

—¿Mi habitación? —se inquietó Sanji.

Lali cogió a su sobrino del brazo y lo llevó hasta el cuarto azul. Sanji lo miró, circunspecto.

Sobre un sofá cama tapizado de pana gruesa Lali había puesto unas sábanas naranja, dos almohadas de flores y una colcha de patchwork hecha a mano. También había cogido la consola de la entrada para convertirla en un pequeño escritorio auxiliar sobre el que había colocado un jarrón de barro lleno de flores de papel.

—Espero que te guste la decoración, es una alegría para mí recibirte en nuestra casa.

Se acercó a correr las cortinas y le dio las buenas noches.

Sanji miró su reloj, eran las 19:15. Le aterraba la idea de sacrificar una junior suite en el Plaza, con vistas a Central Park, por una habitación de seis metros cuadrados en Spanish Harlem, y buscó alguna estratagema para salir airoso del atolladero sin ofender a su tía. Cautivo de las buenas formas, llamó al conductor, con un nudo en la garganta, para avisarle de que ya no necesitaba sus servicios. Y, oyendo crujir el colchón bajo su peso, se puso a soñar con la cama king size en la que debería haber dormido esa noche.

*

En el número 12 de la Quinta Avenida, Chloé abría la puerta de su piso de doscientos cincuenta metros cuadrados. Dejó las llaves en el velador de la entrada y recorrió el pasillo. Con sus fotos en las paredes, ese pasillo era una auténtica galería de su vida. Le gustaban algunas, como la de su padre a los treinta años, con su abundante cabellera y su cara de Indiana Jones, que volvía locas a sus amigas del instituto; odiaba otras, como aquella de una entrega de medallas tras una carrera en San Francisco, en la que su madre posaba con cara de funeral la víspera del día en que había hecho las maletas, y sentía cierta nostalgia ante la del perro que había sido parte de la familia cuando sus padres y ella aún formaban una.

De la biblioteca se escapaba un rayo de luz. Entró en silencio y observó a su padre. Su cabellera seguía igual de abundante, pero ya no pelirroja sino cenicienta. Inclinado sobre su escritorio, el profesor Bronstein corregía evaluaciones.

—¿Has tenido un buen día? —le preguntó Chloé.

—Enseñar el keynesianismo a un grupo de alumnos granujientos es más satisfactorio de lo que parece. ¿Y qué tal tu audición? —preguntó sin levantar la mirada—, ¿concluyente?

—Lo sabré dentro de unos días, si me llaman para una segunda entrevista, a menos que reciba la sempiterna carta explicándome por qué no han considerado mi solicitud.

—¿Hoy no cenas con Schopenhauer?

Chloé miró a su padre y retrocedió hacia la puerta.

—¿Te tienta una cenita a solas con tu hija? Estaré lista en media hora —añadió antes de retirarse.

—¡Veinte minutos! —le gritó su padre.

—Eso es lo que se tarda en llenar la bañera. ¡El día que arregles las cañerías, podré cumplir con tus plazos! —Oyó su padre a lo lejos.

El profesor Bronstein abrió un cajón, rebuscó entre sus papeles en busca de un viejo presupuesto y contempló afligido el importe exigido. Lo dejó en su sitio y volvió a enfrascarse en sus correcciones hasta que Chloé llamó a su puerta… mucho más tarde.

—He llamado al señor Rivera, date prisa.

El señor Bronstein se puso la chaqueta y se reunió con su hija en el rellano. La reja del ascensor ya estaba abierta, Chloé entró la primera en la cabina, seguida de su padre.

—Deepak me había dado a entender que no saldrían esta noche —se disculpó casi el ascensorista del turno de noche.

—Cambio de planes —contestó Chloé alegremente.

Rivera accionó la palanca y la cabina empezó a moverse.

Llegados a la planta baja, abrió la reja y se apartó para dejar pasar a Chloé.

Fuera, el cielo estaba azul noche y la temperatura era suave.

—Vamos enfrente, a Chez Claudette —sugirió el profesor.

—No podemos abusar indefinidamente de su generosidad, algún día tendremos que saldar nuestra cuenta.

—Indefinidamente no, pero un tiempo más sí, y te vas a alegrar, hoy he pagado al de la tienda de alimentación.

—Mejor vamos a Mimi, invito yo.

—¿Has ido a pedirle dinero a tu madre? —le preguntó su padre, preocupado.

—No exactamente, he ido a verla, se suponía que íbamos a pasar un rato juntas, pero estaba ocupada haciendo el equipaje. Su gigoló se la lleva a México, bueno, más bien ella se lo lleva a él. Entonces, para acallar su conciencia, se ha sacado unos billetes del bolso, sugiriéndome encarecidamente que fuera a comprarme ropa.

—Igual deberías haberle hecho caso.

—Lleve lo que lleve, nunca es de su gusto, mientras que tú y yo compartimos el de la cocina francesa —dijo ella, bajando por la avenida.

—¡No tan rápido, que yo no voy rodando! —protestó el señor Bronstein—. Y deja de llamar así a Rodrigo. Llevan viviendo juntos quince años.

—Ella le saca veinte y lo mantiene.

Bordearon Washington Square Park y bajaron por Sullivan Street. El señor Bronstein entró en Mimi,donde los recibió una camarera anunciando en voz alta que su mesa estaba lista. Sin embargo, en el bar esperaba un buen puñado de clientes… Los habituales disfrutaban de cierto trato de favor. El profesor se instaló en el banco corrido y, mientras un camarero quitaba la silla de enfrente para dejar sitio a la silla de ruedas de Chloé, esta se acercó a una pareja que no dejaba de mirarlos.

—Es un modelo Karman S115, edición limitada. Se lo recomiendo, es muy cómodo y se pliega fácilmente —precisó antes de reunirse con su padre.

—Voy a pedir los ñoquis a la parisina, ¿y tú? —le preguntó él con aire crispado.

Chloé prefirió una sopa de cebolla y pidió dos copas de Pomerol.

—¿Quién le ha dado plantón a quién? —la interrogó el señor Bronstein.

—¿De qué estás hablando?

—Esta mañana me has dicho que volverías tarde, y te he oído rebuscar en el armario durante un buen rato.

—Iba a quedar con mis amigas, pero después de la audición estaba tan cansada que…

—¡Chloé, por favor!

—Julius está desbordado, así que me he adelantado.

—¡Llamarse Schopenhauer siendo profesor de filosofía exige el máximo rigor, supongo! —ironizó su padre.

—Papá, por favor, ¿te importa cambiar de tema?

—¿Qué es de esa señora de la que te ocupabas? Si mal no recuerdo, su pareja la trataba como a un jarrón chino. No hace mucho me explicabas que la conducta de ese hombre era la causa de su desgracia y, paradójicamente, la fuente de su felicidad.

—No fue eso lo que te dije, al menos no así. Sufre un tipo de síndrome de Estocolmo, se considera tan insignificante que se siente deudora de su amor.

—¿Le has sugerido que deje a ese hombre por uno más amable?

—Mi papel se limita a escuchar a mis pacientes y ayudarlos a tomar conciencia de lo que expresan.

—¿Al menos has encontrado la manera de resolver su problema?

—Sí, estoy trabajando en ello, enseñándole a ser más exigente, ha progresado mucho, pero si estás tratando de decirme algo, sé más directo.

—Simplemente que no debes ser menos exigente que cualquier otra mujer.

—¿Esa es tu manera de cambiar de tema? Tú sufres el síndrome del padre celoso.

—Igual tienes razón, si hubiera podido consultarte antes de que me dejara tu madre…, pero solo tenías trece años —suspiró el profesor—. ¿Por qué te empeñas en ir de un proceso de selección a otro cuando eres brillante en lo que haces?

—Porque estoy empezando mi carrera de terapeuta, solo tengo tres pacientes y estamos en las últimas.

—No te corresponde a ti ocuparte de nuestras necesidades. Si todo va bien, pronto firmaré un ciclo de conferencias que nos sacará del bache.

—Pero que te alejará y te agotará, ya va siendo hora de que vuelva a ser autónoma.

—Deberíamos mudarnos. Este piso está por encima de nuestras posibilidades, no podemos con tanto gasto.

—Me he reconstruido dos veces en este piso, cuando nos marchamos de Connecticut y después de mi accidente, y además ahí es donde quiero verte envejecer.

—Temo que ese tiempo haya llegado ya.

—Pero si solo tienes cincuenta y siete años, la gente que nos mira está convencida de que somos pareja.

—¿Qué gente?

—La que está sentada a mi espalda.

—Entonces, ¿cómo sabes que nos miran?

—Lo noto.

Las veladas entre Chloé y su padre solían terminar con un jueguecito que practicaban con un placer lleno de complicidad. Callados, se miraban fijamente, y cada cual tenía que adivinar lo que pensaba el otro, orientándolo con simples gestos o movimientos de cabeza. Su jueguecito rara vez pasaba inadvertido para sus vecinos de mesa. Eran de los pocos instantes en que Chloé disfrutaba de que la observaran, pues era a ella a la que miraban y no su silla de ruedas.

*

3

Las cortinas de flores apenas tamizaban la luz del día, por lo que Sanji abrió los ojos nada más amanecer. Se preguntó dónde estaba, pero el rosa y el azul que coloreaban la habitación se lo recordaron enseguida. Metió la cabeza debajo de la almohada y volvió a dormirse. Unas horas más tarde, cogió el móvil de la mesita de noche y saltó de la cama. Se vistió deprisa y salió de la habitación con el pelo revuelto.

Lali lo esperaba sentada a la mesa de la cocina.

—Bueno, entonces ¿quieres ir a visitar el MET o el Guggenheim? O igual prefieres dar un paseo por Chinatown, Little Italy, Nolita o el Soho, lo que quieras.

—¿Dónde está el cuarto de baño? —le preguntó algo aturdido.

Lali no trató de ocultar su decepción.

—Desayuna —le ordenó.

Sanji se sentó en la silla que Lali había apartado con el pie.

—Vale —concedió—, pero deprisa, llego tarde.

—¿A qué te dedicas, si no es indiscreción? —le preguntó, sirviendo leche en un cuenco de cereales.

—A la high-tech.

—¿Y eso qué significa?

—Concebimos nuevas tecnologías que hacen la vida más fácil a la gente.

—¿Podrías concebirme un sobrino que me sacara un poco de la rutina? ¿Con el que pudiera pasear y me hablara de mi país o me contara cosas de mi familia, con la que no hablo desde hace tanto tiempo?

Sanji se levantó y se sorprendió besando a su tía en la frente.

—Prometido —añadió enseguida, incómodo por esa efusión espontánea—, en cuanto pueda, pero ahora de verdad me tengo que ir a trabajar.

—Pues, hala, corre, ya me estoy acostumbrando a tu presencia. Por si acaso se te hubiera pasado la idea por la cabeza, de ninguna manera vas a dormir en otra parte que no sea bajo mi techo durante tu estancia en Nueva York. Me ofenderías terriblemente. Y no se te ocurriría ofender a un miembro de tu familia, ¿verdad?

Sanji salió del apartamento poco después, sin más remedio que dejar allí su maleta.

Descubrió Spanish Harlem en ese bonito día de primavera. Escaparates abigarrados, aceras abarrotadas de gente, calles llenas de tráfico en las que resonaba un concierto de bocinazos, en todo ese jaleo solo faltaban unos cuantos rickshaws. Veinte horas de avión para acabar teletransportado a una versión puertorriqueña de Bombay, y el golpe de gracia fue tener que llamar al Plaza para anular su reserva, justo antes de meterse en el metro.

La India se había modernizado desde que su tía se marchara, pero algunas tradiciones persistían, entre ellas, el respeto debido a los mayores.

*

Sanji salió del metro en la estación de la calle 4; llegaba tarde a su cita. Al bordear las verjas de Washington Square Park, oyó una melodía. En lugar de rodear el parque, lo atravesó, avanzando como un niño que siguiera al flautista de Hamelín. En mitad de un sendero había un trompetista tocando. Sus notas se elevaban entre las ramas de los tilos americanos, los arces noruegos, los olmos chinos y las catalpas norteñas. Se había formado un corrillo alrededor del músico. Cautivado, Sanji se acercó y se sentó en un banco.

—Será nuestra pieza, no podemos olvidarla —susurró una joven sentada a su lado.

Sorprendido, Sanji volvió la cabeza.

—Cuando dos personas se conocen, siempre hay una melodía para señalar el momento —añadió la joven en tono alegre.

Era de una belleza esplendorosa.

—Es broma, parecías tan absorto que resultaba conmovedor.

—Mi padre tocaba el clarinete divinamente. Petite Fleur era su melodía preferida, esta pieza ha arrullado toda mi infancia…

—¿Sientes nostalgia de tu tierra?

—Creo que por ahora no, no llevo mucho tiempo aquí.

—¿Vienes de lejos?

—De Spanish Harlem, a media hora de aquí.

—Touchée, estamos en paz —contestó ella divertida.

—Vengo de Bombay, ¿y tú?

—De la vuelta de la esquina.

—¿Sueles venir a este parque?

—Casi todas las mañanas.

—Entonces, igual tengo el placer de volver a verte, ahora he de irme pitando.

—¿Tienes nombre? —le preguntó ella.

—Sí.

—Encantada, «Sí», yo soy Chloé.

Sanji sonrió, la saludó con un gesto de la mano y se alejó.

*

El edificio en el que trabajaba Sam estaba en la esquina de la calle 4 Oeste con MacDougal, en el lado sur del parque. Sanji se presentó en la recepción, donde le rogaron que esperara un momento.

—No has cambiado nada —exclamó Sanji al volver a ver a su amigo.

—Tú tampoco, tan puntual como siempre. ¿No tienen servicio despertador en el Plaza?

—Estoy en otro hotel —contestó tranquilamente Sanji—, ¿empezamos a trabajar?

Sam y Sanji se habían conocido quince años antes en las aulas de Oxford. Sanji estudiaba Informática, y Sam, Económicas. A este Inglaterra le había resultado más extraña que a Sanji.

De vuelta en la India, Sanji había creado una empresa que había prosperado en los últimos años. En cuanto a Sam, era agente de bolsa en Nueva York.

La amistad entre ambos expatriados se había mantenido por correo electrónico, pues se escribían regularmente, y cuando Sanji había decidido buscar fondos en Estados Unidos para financiar sus proyectos, naturalmente se le había ocurrido apelar a Sam. Sanji odiaba hablar de dinero, lo cual resultaba desconcertante para un director de empresa.

Pasaron la mañana elaborando el plan de negocio que pronto darían a conocer a los inversores. Las cifras previstas eran muy atractivas, pero a Sam no terminaba de gustarle la presentación de Sanji y no había dejado de reprochárselo.

—Eres demasiado impreciso y no vas al grano: nuestros mandantes tienen que ver en ti a un socio a largo plazo y no solo al diseñador de una aplicación, por genial que sea. Lo que los cautiva es la India.

—¿Quieres que me ponga un turbante y que hable con acento para parecer exótico?

—Sería más elegante que esos vaqueros y esa camisa arrugada. En este país sobran programadores, lo que cautivará a los inversores son los cientos de miles de usuarios de tu red social solo en la región de Bombay.

—¿Y por qué no haces tú la presentación? Pareces saber mejor que yo lo que hay que decir y lo que no.

Sam observó a su amigo. Sanji venía de un linaje indio acomodado. Los padres de Sam eran simples comerciantes de Wisconsin y habían tardado diez años en devolver el préstamo que había financiado sus estudios.

Si tenía éxito en ese tema, le demostraría a su jefe que era digno de proyectos de gran envergadura, y este quizá le ofreciera un puesto de socio, la ocasión de cambiar de vida.

Pragmático, Sam no envidiaba a Sanji en nada, al contrario, lo admiraba. Pero contaba con servirse de la reputación de su familia para atraer a sus clientes, aunque por motivos encomiables Sanji no quisiera valerse de ella de ninguna manera.

—Bueno, por qué no, después de todo —contestó— en la facultad se me daba mucho mejor que a ti hablar en público.

—Si las clases hubieran sido en hindi, las cosas habrían sido distintas.

—Eso habría que verlo. Vete a dar un paseo; cuando vuelvas, te haré una presentación de tu proyecto, ¡y ya me dirás si no resulto más convincente que tú!

—¿Y dentro de cuánto tiempo tengo que volver para admirar tu talento?

—Una hora, ¡no necesito más! —contestó Sam.

Al salir del edificio, Sanji fue a parar delante de la verja del parque, el trompetista se había marchado y, con él, la melodía de Petite Fleur. Entonces se le ocurrió llamar a su tía para invitarla a almorzar.

*

Lali se reunió con él media hora más tarde delante de la fuente de Washington Square Park.

—Me apetece alta cocina, te dejo elegir el mejor restaurante del barrio, e invito yo, por supuesto —dijo Sanji al recibir a su tía.

—No hace falta malgastar el dinero, he traído una cesta llena de cosas ricas.

Mientras su tía extendía un mantel de papel sobre el césped y disponía platos de cartón y cubiertos de plástico, Sanji se preguntó si el destino se estaba ensañando con él.

—Tiene gracia que nos veamos en este parque —comentó Lali.

—¿Por qué? La oficina de mi socio está al lado.

—Mi marido también trabaja muy cerca de aquí.

—¿Cómo era mi padre cuando erais niños?

—Era reservado, siempre observando a los demás. Un poco como tú. No digas que no, anoche no apartabas la mirada de Deepak. Pero no debiste de ver gran cosa, porque detrás de ese rostro malhumorado se oculta un hombre lleno de sorpresas. De hecho, nunca ha dejado de asombrarme.

—¿A qué se dedica?

—¡Menudo interrogatorio, pero tú a mí no me cuentas nada! Conduce.

—¿Un taxi?

—Un ascensor —contestó Lali divertida—. Se ha pasado la vida en una cabina aún más vieja que él.

—¿Cómo os conocisteis?