4,99 €

Mehr erfahren.

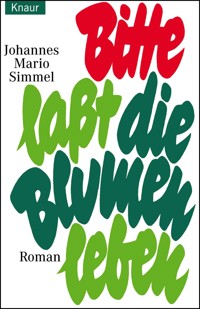

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Weinen streng verboten ist nach Meine Mutter darf es nie erfahren und Ein Autobus, groß wie die Welt das dritte Kinderbuch von Johannes Mario Simmel. Die hier erzählte Geschichte spielt in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Väter und Brüder noch nicht heimgekehrt waren. Auch der Vater der zwölfjährigen Maria ist vermisst. Und ihre Mutti liegt im Krankenhaus. Damit ihr Vati nach Hause kommen kann, gibt Maria einem schlechten Menschen Geld, das ihr in der Schule anvertraut worden ist. Der verschwindet damit. Maria wird vom Unterricht ausgeschlossen. Freunde helfen ihr vergeblich, den Bösewicht zu fassen. Doch dann wird es erst richtig spannend: Freund Klaus erinnert sich an Erich Kästners Emil und die Detektive. Jetzt jagen die Kinder den Übeltäter nach Emils Plan ... Und nun lest selbst!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Johannes Mario Simmel

Weinen streng verboten

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Die hier erzählte Geschichte spielt in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Väter und Brüder noch nicht heimgekehrt waren. Auch der Vater der zwölfjährigen Maria ist vermisst. Und ihre Mutter liegt im Krankenhaus. Damit ihr Vater nach Hause kommen kann, gibt Maria einem schlechten Menschen Geld, das ihr in der Schule anvertraut worden ist. Der verschwindet damit. Maria wird vom Unterricht ausgeschlossen. Freunde helfen ihr vergeblich, den Bösewicht zu fassen. Doch dann wird es erst richtig spannend: Freund Klaus erinnert sich an Erich Kästners Emil und die Detektive. Jetzt jagen die Kinder den Übeltäter nach Emils Plan …

Inhaltsübersicht

Zitat

Das erste Kapitel

Das zweite Kapitel

Das dritte Kapitel

Das vierte Kapitel

Das fünfte Kapitel

Das sechste Kapitel

Das letzte Kapitel

Als ich noch ein Junge war, habe ich mit Begeisterung Erich Kästners Kinderbücher gelesen: »Emil und die Detektive«, »Pünktchen und Anton« und »Das fliegende Klassenzimmer.« Damals habe ich mir vorgenommen, so zu sein und so zu handeln wie die Kinder in Erich Kästners Büchern. Manchmal ist mir das gelungen.

Als ich erwachsen war, habe auch ich Kinderbücher geschrieben: »Ein Autobus, groß wie die Welt«, »Meine Mutter darf es nie erfahren« und dieses Buch. Erich Kästner ist dabei mein Vorbild gewesen. Denn noch immer möchte ich so sein und so handeln wie die Kinder in Erich Kästners Büchern. Und ich wäre glücklich, wenn recht viele Kinder sich beim Lesen meiner Bücher Ähnliches vornähmen.

Und weil Erich Kästner mir zum Vorbild geworden ist für mein Leben und mein Handeln und für mein Schreiben, widme ich dieses Buch in Dankbarkeit und Verehrung seinem Andenken.

Johannes Mario Simmel

Das erste Kapitel

Im Sophien-Lyzeum gibt es Krach – Dreiundzwanzig Mädchen wissen nicht, was sie denken sollen – Herr Direktor Müller tut nur seine Pflicht – Maria Langer kann nichts sagen – Der Schulwart schluckt schwer – Eine Konferenz wird einberufen – Klaus Winter bildet eine Ausnahme – Der Gerechtigkeit muß zum Sieg verholfen werden – Eine Delegation zieht aus.

Es taute.

Es taute seit drei Tagen. Die alten Bäume des großen Parks, in dem das Sophien-Lyzeum stand, ließen ihre kahlen schwarzen Äste, auf denen schon kleine Blätterknospen zu sehen waren, lustig in die Luft ragen. Die Wolken segelten über den Himmel, und in den Straßen roch es ganz deutlich nach Frühling. So, als ob Ostern schon vor der Tür stünde. Und dabei schrieb man erst Mitte März!

Das Sophien-Lyzeum war ein großes, altmodisches Gebäude, ein Gymnasium für Mädchen. Seine Mauern waren grau. Es gab da noch ein zweites Haus, das genauso aussah – ein Gymnasium für Jungen. Aus den Fenstern der 2. Klasse konnte man es ganz deutlich sehen. Es befand sich auf der anderen Seite des Parks. Nur wenige Bäume standen zwischen den beiden Schulen. Im Sommer, wenn alle Fenster offen waren, schauten aus ihnen in der Pause viele lustige Mädchen, und aus den Fenstern des Hauses gegenüber sahen viele lustige Jungen. Die Jungen riefen zu den Mädchen herüber, und die Mädchen antworteten. Während der großen Pause traf man sich im Park. Die kleineren spielten miteinander. Die größeren begrüßten einander höflich, erkundigten sich nach dem werten Befinden, gingen vielleicht auch eingehängt um die Rosenbeete, verabredeten, wenn sie befreundet waren, für den Nachmittag einen Kinobesuch oder eine Bootsfahrt und betrugen sich ganz unglaublich erwachsen.

Die dicke Steffi Hübel aus der 2. Klasse (sie war, wie alle anderen Mädchen der 2. Klasse, zwölf Jahre alt) und ihre Freundin, die dünne Toni Lehr mit den langen blonden Zöpfen, mußten manchmal laut lachen über das dumme Getue der Älteren, die sich benahmen, als wären sie dauernd in der Tanzstunde. Toni war der Ansicht, daß alle Jungen dumm und ungezogen sind und daß man sich am besten nicht mit ihnen abgibt. Die dicke Steffi als ihre Freundin war natürlich derselben Ansicht. Nur ihrer gemeinsamen Freundin Hedi Hausmann zuliebe machten sie eine einzige Ausnahme. Hedi hatte einen Vetter. Der Vetter war dreizehn Jahre alt, ein Jahr älter als die drei Freundinnen, und besuchte das Knaben-Gymnasium gegenüber. Er hieß Klaus Winter.

Klaus Winter war ein gescheiter, gutmütiger Junge. Sein Gesicht zeigte um die Mundwinkel zwei Falten, die daher kamen, daß er sehr viel lachte. Er konnte radfahren, Ski laufen, schwimmen und fechten.

»Er ist der einzige von der ganzen Gesellschaft, mit dem man vernünftig reden kann«, erklärte die dicke Steffi. Und das konnte man wirklich! Klaus war stets höflich und voller Verständnis, und bei den Schularbeiten half er einem auch, besonders in Mathematik. Er konnte wunderbar rechnen, und die drei Mädchen waren sich darüber einig, daß man mit ihm durchaus befreundet sein dürfe. Oft lehnten sie sich im Sommer zu dritt weit aus ihren Klassenfenstern und riefen seinen Namen durch den Park zu den Fenstern des Knaben-Gymnasiums hinüber. Und wenn drüben auch gerade Pause war, dann erschien Klaus bald darauf, winkte, verbeugte sich, und seine Freunde standen um ihn herum und winkten und verbeugten sich gleichfalls. Aber nur aus Jux.

»Sie sind eben noch zu jung«, sagte Steffi achselzuckend. »Man kann sich mit ihnen unmöglich abgeben.« Und dann fuhr sie fort, Klaus zuzuwinken, der nicht mehr zu jung und überhaupt eine Ausnahme war.

Am 16. März, dem Tag, an dem unsere Geschichte beginnt, winkte Steffi nicht. Und auch Toni winkte nicht. Und auch Hedi nicht. Obwohl es Pause war: die Neun-Uhr-Pause. Und obwohl Klaus, drüben hinter den Bäumen, am Fenster stand und herübersah.

An diesem Tag hatte niemand in der 2. Klasse Zeit, ans Winken zu denken. Dreiundzwanzig Mädchen redeten durcheinander. Sie waren entsetzlich aufgeregt, hatten rote Flecken auf den Wangen, saßen auf ihren Pulten und tauschten Meinungen und Vermutungen aus.

Fünf Minuten zuvor war ihre Mitschülerin, die stille blonde Maria, zum Herrn Direktor gerufen worden. Niemand wußte, was sie angestellt hatte. Niemand konnte sich vorstellen, daß Maria Langer überhaupt etwas anstellte – so sanft und ruhig und bescheiden sah sie aus. Aber die Tatsache war unbestreitbar.

Mitten in die Geographiestunde hinein war der Schulwart Überbein geplatzt und hatte laut gesagt: »Maria Langer soll sofort zum Herrn Direktor kommen.«

Und Maria war still aufgestanden und aus der Klasse hinausgegangen. Gleich darauf hatte es geläutet. Frau Doktor Klinger, die Lehrerin für Deutsch und Erdkunde, hatte ihre Brille geputzt und ein besorgtes Gesicht gemacht.

»Es wird das beste sein«, sagte sie im Hinausgehen, »wenn ihr die Pause über im Klassenzimmer bleibt. Der Herr Direktor wird zu euch heraufkommen. Er hat euch eine wichtige Mitteilung zu machen.«

Dann war sie verschwunden.

Eine große Aufregung bemächtigte sich der dreiundzwanzig Mädchen. Was war das für eine Mitteilung, die der Herr Direktor zu machen hatte? Warum benahm sich Frau Doktor Klinger so geheimnisvoll? Und was war mit Maria Langer los?

Das waren viele Fragen, und niemand wußte eine richtige Antwort auf sie. Nur Gerüchte gab es. Gerüchte gab es haufenweise!

»Maria hat bei der Lateinschularbeit abgeschrieben, und jemand hat sie verpetzt.«

»Maria ist in einer Konditorei gesehen worden … mit Jungen!«

»Maria ist sehr frech gewesen und muß deshalb von der Schule!«

Die dreiundzwanzig Mädchen erzählten einander in dieser Pause mindestens dreiundzwanzig Geschichten. Was aber wirklich vorgefallen war, wußte keine zu sagen. Drüben, aus dem Fenster des Knaben-Gymnasiums, winkte Klaus. Aber niemand sah ihn. Die drei Freundinnen saßen in ihrer Bank und hörten aufgeregt den Erzählungen der anderen Mädchen zu, die alle vorgaben, ganz genau zu wissen, was mit Maria los war. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Die kleine Trude, die auf dem Gang aufgepaßt hatte, stürzte herein.

»Achtung!« schrie sie. »Sie kommen!«

Nun wurde es ganz still in der Klasse. Dreiundzwanzig kleine Mädchen sahen gespannt zur Tür, die sich gleich darauf öffnete. Zuerst kam Maria herein. Ihr Gesicht war ganz weiß, die Hände hielt sie auf dem Rücken. Ohne irgend jemanden anzusehen, betrat sie das Lehrerpult und blieb mit gesenktem Kopf vor der schwarzen Tafel stehen. Nach ihr kam der Direktor des Lyzeums, Professor Müller, ein sehr dicker Mann mit schwarzem Haar, schwarzem Schnurrbart und einem schwarzen Anzug. Herrn Müllers Gesicht war sehr rot, und man sah ihm an, wie sehr er schwitzte. In der Hand trug er einige Papiere, die er, als er das Pult erreicht hatte, auseinanderfaltete. Nach dem Direktor betrat Frau Doktor Klinger, die Klassenleiterin, das Zimmer. Und zuletzt kam der Schulwart Überbein. Die beiden blieben gleich neben der Tür stehen. Überbein sah so aus, als fühle er sich sehr unwohl in seiner Haut.

Dreiundzwanzig kleine Mädchen erhoben sich.

Eigentlich hatte die Klasse vierundzwanzig Schülerinnen, aber die vierundzwanzigste stand schon. Vor der schwarzen Tafel, hinter dem Katheder. Die vierundzwanzigste Schülerin war Maria Langer.

»Setzt euch«, sagte Herr Direktor Professor Müller. Die dreiundzwanzig Mädchen setzten sich. Das vierundzwanzigste blieb stehen, als hätte der Direktor nicht zu ihm gesprochen. Und das hatte er auch nicht.

»Ja, also«, sagte er und räusperte sich lange. Es war ihm sichtlich peinlich, was er zu tun hatte. Er blickte zu Frau Doktor Klinger hinüber, aber diese wich seinem Blick aus und betrachtete die Bilder an den Wänden.

»Ja, also«, sagte der Herr Direktor noch einmal.

»Maria weint«, flüsterte die dicke Steffi ihrer Freundin Hedi zu. Und tatsächlich: Dem Mädchen vor der Tafel rollten ein paar dicke Tränen über die bleichen Wangen! »Was hat sie bloß?« meinte Toni verblüfft.

»Pst«, sagte Hedi und stieß sie in die Seite, denn Herr Direktor Müller hatte neuerlich zu sprechen begonnen.

»Ich bin hier, um euch eine sehr ernste und sehr traurige Mitteilung zu machen«, sagte er gefaßt und raschelte mit seinen Papieren. »Eine Lehrerkonferenz hat soeben beschlossen, die Schülerin Maria Langer für drei Tage vom Unterricht auszuschließen, und wenn sie nach diesen drei Tagen nicht …«

Aber Herr Direktor Müller konnte nicht weitersprechen. Ein ohrenbetäubender Lärm erhob sich plötzlich. Dreiundzwanzig Mädchen redeten und riefen durcheinander.

»Ausschließen?«

»Maria?«

»Was hat sie denn getan?«

»Aber das gibt es doch nicht!«

»Maria, sag ein Wort!«

Man konnte in dem allgemeinen Lärm sein eigenes Wort nicht verstehen.

»Ruhe!« rief Herr Direktor Müller.

»Ruhe!« rief Frau Doktor Klinger.

Schließlich legte sich der Lärm.

»Ich verbitte mir derartige Ausschreitungen«, sagte der Direktor. »Ich tue hier nur meine Pflicht. Ihr wollt erfahren, warum wir Maria Langer vom Unterricht ausschließen, und ich muß es euch sagen.« Er blickte wieder wie hilfesuchend zu Frau Doktor Klinger hinüber.

»Wie ihr wißt«, sagte diese, »hat unsere Schule die Absicht, zwei Wochen auf Skiferien zu gehen.«

»Natürlich«, rief die kleine Trude vorlaut. »Wir haben doch schon das Geld für die Reise eingesammelt.«

»So ist es«, sagte Frau Doktor Klinger. »Wir haben das Geld schon eingesammelt. Insgesamt wollen einundfünfzig Mädchen an dem Skikurs teilnehmen. Schülerinnen aller Klassen. Der Betrag pro Schülerin wurde auf einhundertzehn Mark festgesetzt. Wir hatten also genau fünftausendsechshundertzehn Mark gesammelt. Das ist eine Menge Geld.«

»Möchte man meinen«, sagte der Herr Direktor und wischte sich die Stirn trocken.

»Wir haben das Geld in mehreren Raten an das Reisebüro in der Kirchstraße abgeliefert«, fuhr die Lehrerin fort. »Die letzte Rate von eintausendachthundert Mark sollte vorgestern in die Kirchstraße gebracht werden. Ich selber habe nach dem Unterricht Maria das Geld gegeben und sie gebeten, es zum Herrn Direktor zu bringen.« Frau Doktor Klinger zuckte die Achseln. »Der Herr Direktor«, sagte sie, »hat das Geld nie bekommen.«

»Aber wieso denn?« rief Hedi aufgeregt. »Was hat Maria denn mit dem Geld gemacht?«

»Ja«, riefen ein paar andere Kinder. »Was hat sie gemacht?«

»Maria«, sagte der Direktor, »verließ ohne Erlaubnis die Schule und ist an diesem Tag nicht mehr zurückgekommen. Wir wissen nicht, was sie mit den tausendachthundert Mark gemacht hat. Wir wissen nur, daß sie erst am nächsten Tag erschien und erklärte, sie habe den Betrag verloren.«

Die Geschichte, die ihr nun lesen werdet, hat sich ein paar Jahre nach dem Ende des letzten großen Krieges zugetragen. Damals wart ihr noch gar nicht auf der Welt! Und deshalb ist es notwendig, euch vorher schnell noch einige Dinge zu erklären, die ihr heute (Gott sei Dank!) wohl gar nicht mehr verstehen könnt.

Es wird in unserer Geschichte zum Beispiel die Rede von ausgebrannten Häusern sein, von Häusern, die von Bomben getroffen und in Brand geraten waren, falls sie nicht gleich nach dem Bombeneinschlag zusammenstürzten. ›Ruinen‹ nannte man solche zerstörten, kaputten Häuser. Oft sah eine ganze große Stadt aus wie eine einzige riesige Ruine. Wer das Unglück hatte, daß seine Wohnung zerstört wurde, der mußte zum ›Wohnungsamt‹ gehen. Man nannte ihn einen ›Ausgebombten‹. Auf dem ›Wohnungsamt‹ erhielt er, wenn er Glück hatte, eine neue Bleibe, die er sehr oft mit vielen anderen teilen mußte, denn es gab Hunderttausende von ›Ausgebombten‹, und jeden Tag, jede Nacht, ja fast jede Stunde, kamen neue hinzu.

Flugzeuge waren es, aus denen die Bomben auf die Städte abgeworfen wurden. ›Fliegerangriff‹ nannte man das. Oft gab es in einer Stadt mehrere ›Fliegerangriffe‹ am Tag und dann vor allem auch noch in der Nacht, und die Menschen, die jedesmal die Keller ihrer Häuser aufsuchen oder in gigantische ›Bunker‹ aus Beton rennen mußten, um sich zu schützen, fanden fast überhaupt keinen Schlaf mehr.

Es wird in diesem Buch auch von einem Vater erzählt werden, der ›vermißt‹ war. In der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, waren noch Millionen Männer ›vermißt‹ – Väter, Söhne, Brüder. ›Vermißt‹, das hieß: Diese Männer waren als Soldaten in den großen Krieg gezogen (die meisten nicht etwa freiwillig und jubelnd!), und ihre Angehörigen bekamen plötzlich keinen Brief mehr von ihnen und keinerlei Nachricht. Ihre Angehörigen, die Mütter, Frauen, Schwestern, waren darüber sehr unglücklich. Sie alle beteten, daß die Männer doch noch heimkommen möchten. Sehr viele kamen. Aber sehr vielmehr kamen nie mehr heim. Sie waren getötet worden. In diesem letzten großen Krieg sind sechzig Millionen Soldaten umgekommen und fast neun Millionen Menschen, die keine Uniform getragen haben, darunter Millionen Frauen und Kinder. Das ist entsetzlich. Aber es ist eine Tatsache.

Und noch viel mehr Millionen Menschen hatten während dieses furchtbaren Krieges – und noch Jahre danach – zu wenig oder gar nichts zu essen. Um etwas zu bekommen, mußten sie versuchen, das, was sie brauchten, heimlich zu erhalten. Es gab nämlich immer und überall Leute, die besaßen mehr als genug Lebensmittel und Zigaretten und Kaffee und Tee und Zucker und Schokolade – einfach alles! Sie hatten es ergaunert und erschlichen. Und sie verkauften das, was den Millionen fehlte, um einen viele, viele Male zu hohen Preis. Man nannte sie ›Schwarzhändler‹. Es gab nichts, womit diese ›Schwarzhändler‹ nicht gehandelt hätten: gute Anzüge (denn viele Menschen besaßen keine alte gute Kleidung mehr, und neue gute gab es nicht); Kerzen, denn oft fiel das elektrische Licht bei einem oder nach einem ›Fliegerangriff‹ aus; Holz und Kohlen und Koks, denn die Menschen froren bitterlich im Winter, und fünfeinhalb Jahre – fünfeinhalb Jahre – dauerte der letzte große Krieg; Nähnadeln, Zwirn, Feuersteine, Nägel, Süßstoff, Schrauben, Uhren, Schuhe – die ›Schwarzhändler‹ handelten einfach mit allem, was ihr euch nur denken könnt, denn alles, was ihr euch nur denken könnt, wurde benötigt. Wer kein Geld oder etwas zum Tauschen hatte, der war schlimm dran. Die ›Schwarzhändler‹ schenkten niemandem auch nur ein halbes Streichholz oder gar einen Bissen Brot.

Bitte, glaubt mir, wenn ich euch sage, daß der Krieg, jeder Krieg, die gemeinste und schmutzigste Sache ist, die es auf der Welt gibt. Und diejenigen, die einen Krieg anfangen, sind die gemeinsten und schmutzigsten Menschen, die es gibt, denn da ist einfach keine einzige Entschuldigung dafür, so großes Leid über so unendlich viele andere Menschen zu bringen. Hoffen wir, daß ihr und eure Kinder niemals mehr einen solchen Krieg werdet erleben müssen. Verflixt, warum solltet ihr das aber auch? Es sind (und es waren) doch immer nur Menschen, die einen Krieg beginnen (oder begonnen haben). Also müssen Menschen den Krieg doch auch verhindern können, nicht wahr? Ich wäre unendlich glücklich, wenn ich wüßte, daß ihr, wenn ihr erwachsen seid, alle miteinander alles tun werdet, um einen neuen Krieg zu verhindern.

So. Und nun können wir weitererzählen.

Wir kehren zurück in die 2. Klasse des Sophien-Lyzeums, in der Frau Doktor Klinger ihren Schülerinnen eine unfaßbare Mitteilung gemacht hat …

Die Mädchen redeten wieder wild durcheinander.

»Still!« rief der Herr Direktor. »Ich habe niemanden gefragt. Wir wissen ebensowenig wie ihr, was vorgefallen ist. Ein Teil eures Geldes ist verschwunden. Maria kann es nicht ersetzen. Die Eltern der Kinder, die bezahlt haben, werden kommen und ihr Geld zurückverlangen. Es wird einen großen Skandal geben. Wir werden womöglich die Polizei verständigen müssen.«

Frau Doktor Klinger unterbrach Herrn Direktor Müller. »Wir hätten die Polizei schon verständigt, wenn Marias Mutter nicht im Krankenhaus läge.«

»Warum liegt sie im Krankenhaus?« fragte die dicke Steffi laut.

»Sie ist herzkrank«, erklärte Frau Doktor Klinger.

Bei diesen Worten begann das blasse Mädchen vor der Tafel wieder zu weinen. Sie weinte geräuschlos, die Tränen rannen ihr über die bleichen Wangen. Sie sah schrecklich traurig aus und hob nur zweimal ein bißchen die Schultern, während der Herr Direktor weitersprach.

»Weil ihre Mutter so krank ist«, sagte er, »haben wir uns entschlossen, Maria noch eine letzte Chance zu geben. Sie hat drei Tage Zeit, die Wahrheit zu sagen und uns mitzuteilen, was aus dem Geld geworden ist. So lange vom Unterricht ausschließen müssen wir sie auf jeden Fall. Aber wenn sie uns dann nicht sagen kann oder will, was sie mit dem Geld angefangen hat, werden wir doch mit ihrer Mutter reden und weitere Schritte unternehmen müssen.« Herr Direktor Müller räusperte sich wieder. »Wie gesagt, ich tue nur meine Pflicht. Und es ist meine Pflicht, euch alle aufzufordern, zu mir zu kommen und mit mir zu reden, wenn ihr das Geringste seht oder hört, was mit dieser Geschichte zusammenhängt. Habt ihr mich verstanden?«

Dreiundzwanzig kleine Mädchen nickten stumm mit dem Kopf.

Das vierundzwanzigste kleine Mädchen stand vor der schwarzen Tafel und weinte geräuschlos.

»Hat Maria hier in der Klasse eine Freundin?« fragte der Direktor.

Niemand meldete sich.

»Gar keine Freundin?« Der Direktor wunderte sich. »Steffi, was ist mit dir? Was weißt du von Maria?«

»Gar nichts!« Das dicke Mädchen stand auf und wurde rot. »Ich weiß gar nichts von ihr. Aber ich glaube nicht, daß sie das Geld gestohlen hat.« Steffi sah den Herrn Direktor kurz an, dann setzte sie sich schnell wieder.

»Hedi?« fragte Direktor Müller.

»Ich kann auch nichts sagen«, erklärte diese. »Maria war immer sehr still. Sie hat mit niemandem gesprochen. Ich glaube«, sagte Hedi sehr leise, »sie war viel zu traurig dazu.«

»Warum war sie traurig?« fragte der Direktor.

»Weil doch ihr Vater hat Soldat werden müssen und als vermißt gilt«, erwiderte Hedi, noch leiser.

Maria senkte den Kopf.

»Tja«, sagte der Direktor, »es ist eine böse Geschichte, wohin man schaut. Aber ihr werdet begreifen, daß wir die Sache untersuchen müssen. Und daß ihr uns dabei helfen sollt, ist ganz klar, nicht wahr? Es geht nicht, daß eine von euch einfach das Geld der andern nimmt und dann nicht sagen will, was daraus geworden ist.«

»Will Maria es denn wirklich nicht sagen?« fragte Hedi.

»Frage sie doch selber«, sagte der Direktor.

Hedi stand auf und sah Maria an.

Maria fuhr sich mit der Hand über die Augen und schüttelte den Kopf. Dann antwortete sie mit fester Stimme: »Ich kann nichts sagen, wirklich nicht!«

Dreiundzwanzig kleine Mädchen sahen einander an. Hatten sie richtig gehört?

Was hatte Maria gesagt?

Sie konnte nichts sagen?

Auch die beiden Lehrer sahen sich an, der Herr Direktor die Frau Doktor Klinger und die Frau Doktor Klinger den Herrn Direktor. Und dann geschah etwas sehr Sonderbares. Der Schulwart Überbein gab plötzlich ein Geräusch von sich, als hätte er einen Knochen verschluckt und bekäme keine Luft. Alle sahen zu ihm hin, und dabei stellte sich heraus, daß Überbein keinen Knochen verschluckt hatte. Überbein schluckte so schwer ohne jeden Knochen.

»Überbein«, sagte der Herr Direktor, »sind Sie verrückt geworden?«

»Nein, Herr Direktor«, flüsterte Überbein, »aber das Leben ist so traurig!«

Direktor Müller wippte ein wenig auf den Zehenspitzen. »Das Leben«, sagte er, »ist ernst und schwer. Wo kämen wir hin, Überbein, wenn jeder macht, was er will?«

»Das stimmt«, sagte der Schulwart.

»Was würde Ihnen passieren, wenn Sie tausendachthundert Mark verschwinden lassen?«

»Ich bin ja schon ruhig«, sagte Überbein. Aber das stimmte nicht. Denn er war gar nicht ruhig. Er schluckte immer weiter. Man hörte es ganz deutlich.

»Gehen Sie auf den Gang hinaus«, sagte der Direktor. »Wenn Sie sich nicht beherrschen können, haben wir hier keine Verwendung für Sie!«

Schulwart Überbein rang nach Fassung, fand sie aber nicht, und so verließ er das Klassenzimmer. In der letzten Bank begann die kleine Trude zu schluchzen.

»Ruhe!« schrie Herr Direktor Müller aufgebracht. »Hier wird nicht geweint! Ich habe euch gesagt, was vorgefallen ist, und bitte euch, mich bei der Klärung dieses bösen Falles zu unterstützen. Das ist alles. Maria Langer wird jetzt ihre Sachen packen und nach Hause gehen.« Er wandte sich an das blasse Mädchen vor der Tafel. »Hast du mich verstanden, Maria?«

Maria nickte langsam. Dann ging sie zu ihrer Bank und holte ihre Schulmappe. Sie blickte niemanden an. Die anderen Mädchen sahen ihr schweigend zu. Als sie wieder zum Pult ging, stand Hedi auf und gab ihr die Hand. Und dann stand die dicke Steffi auf und gab Maria die Hand. Und schließlich stand Toni auf.

»Wir werden dir helfen«, sagte sie laut. »Wir glauben nicht, daß du das Geld gestohlen hast.«

Maria nickte.