6,99 €

Mehr erfahren.

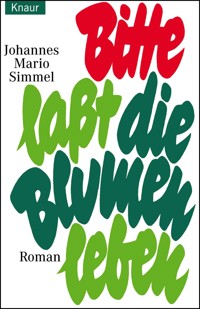

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Märchen über die Kraft der Hoffnung und den Mut, niemals aufzugeben. In Das geheime Brot erzählt Johannes Mario Simmel eine berührende Geschichte aus dem Wien der Nachkriegszeit. Mit Heiterkeit und Zuversicht schildert er das Schicksal seiner Charaktere, die trotz aller Widrigkeiten an ihren Träumen festhalten. Dabei gelingt es ihm, den Leser zu ermutigen, auf die positiven Werte des Lebens zu vertrauen und sich von Optimismus leiten zu lassen. Simmels einfühlsamer Erzählstil entführt in eine Welt voller Magie und Menschlichkeit. Das geheime Brot ist ein zeitloser Roman, der auf kunstvolle Weise traditionelles Märchen mit modernem Schreibstil verbindet. Eine inspirierende Lektüre, die dazu einlädt, auch in dunklen Zeiten die Hoffnung nicht zu verlieren und an sich selbst zu glauben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Johannes Mario Simmel

Das geheime Brot

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Das geheime Brot – darüber waren sich Leser und Kritiker immer einig – ist unter allen Büchern Simmels das tröstlichste. Es wird von Heiterkeit und Spannung ebenso geprägt wie von einem überwältigenden, weil logisch begründeten Optimismus. Allen Widrigkeiten zum Trotz suchen und finden einfache Menschen Lösungen für Probleme, die alles andere als einfach sind. Ihre verwegenen Unternehmungen gelingen: Aufstieg aus dem Nichts im Wien der Stunde Null, Schaffung eines Zuhauses, Sicherung eines glücklichen Daseins.

Inhaltsübersicht

Widmung

Das erste Kapitel

Das zweite Kapitel

Das dritte Kapitel

Das vierte Kapitel

Das fünfte Kapitel

Das sechste Kapitel

Das siebente Kapitel

Das achte Kapitel

Das neunte Kapitel

Das zehnte Kapitel

Das elfte Kapitel

Das zwölfte Kapitel

Das letzte Kapitel

Für Christa

Man könnte sich vorstellen, daß auf dem Wege zur Wahrheit selbst Märchen einen gewissen pädagogischen Zweck erfüllen. Das Produkt der Phantasie eines Menschen hat keine reale, jedoch eine symbolische Bedeutung. Und diese symbolische Bedeutung könnte so stark sein, daß man eine Begebenheit unter Umständen nicht nur dann für wahr anerkennt, wenn sie so berichtet wird, wie sie geschah, sondern auch so, wie sie hätte geschehen können.

Das erste Kapitel

in welchem von der großen Traurigkeit berichtet wird, die alle Menschen in jenem Jahr ergriff, und worin wir Jakob Steiner kennenlernen, der einen Strick sucht, um sich zu erhängen; in welchem vom Krieg, vom Hunger und der Sehnsucht gesprochen wird, und das uns in die Hütte einer alten Frau führt, wo Jakob Steiner zu einem unerwarteten Abendessen kommt.

Der Karfreitag ist schon immer ein trauriger Tag gewesen, aber in diesem Jahr war er ganz besonders traurig. Die Bäume und Sträucher blühten, auf den Wiesen verbreitete sich frisches, grünes Gras, und die Sonne schien aus einem wolkenlosen Himmel auf alle Häuser, auf alle Straßen der großen Stadt. Und dennoch hielt eine ungeheure, maßlose Traurigkeit die Menschen gefangen, so daß sie die Blumen nicht sahen und nicht die Spatzen in den rußigen Ästen der Bäume im Park, die hellen Kleider der Frauen nicht und nicht die vielen Geschäfte, in deren Auslagen die kostbarsten Dinge lagen. Die Arbeiter in den Fabriken fühlten, daß ihre Hände schwer waren wie Blei, die Angestellten in den Büros der großen Ämter legten in der Mittagspause ihre bleichen, verzagten Gesichter auf die verschränkten Arme und schliefen vor Müdigkeit ein, und die Bauern auf dem Lande gingen mit großer Bitterkeit im Herzen über ihre gepflügten Felder.

Niemand konnte in diesem Jahre wirklich froh werden. Sogar die Kinder hatten Sorgenfalten auf den Stirnen, und kleine Hunde, die immer vergnügt gewesen waren, schlichen bedrückt herum und wagten kaum mehr zu bellen.

So traurig war alles geworden.

Wer darüber nachdachte, der fand, daß die Menschen deshalb nicht mehr fröhlich zu sein vermochten, weil sie sich fürchteten. Sie fürchteten sich vor der Zukunft und vor allem, was diese Zukunft bringen sollte an Gewalttat, neuerlicher Zerstörung, Rechtlosigkeit, Schmerz und Tod. Sie fürchteten sich nicht nur in der großen Stadt Wien, in der die Geschichte, die hier erzählt werden soll, spielt, sondern auch in allen anderen Städten des Kontinents, auf allen Kontinenten, auf der ganzen Welt. Es gab niemanden, der sich nicht gefürchtet hätte.

Tag für Tag, Stunde um Stunde überschwemmte eine Flut von Nachrichten die Erde, die geeignet war, neue Furcht, neuen Schrecken in den Herzen der Menschen zu wecken.

In Europa, dessen Gesicht noch die frischen Wunden eines grauenhaften Vernichtungskrieges trug, standen Soldaten vieler Nationen Gewehr bei Fuß und wären gerne zu Hause gewesen. Sie beargwöhnten und mißtrauten einander, und ihre Führer, die gekommen waren, um ein besiegtes Volk zu befrieden, sprachen von Krieg. In Palästina töteten die Araber täglich viele Juden, und die Juden überfielen täglich arabische Siedlungen. Und beide riefen die Weltöffentlichkeit zum Zeugen ihres gerechten Kampfes an. In Italien schossen Arbeiter ebenso aufeinander wie in der Tschechoslowakei und auf dem Balkan. In Frankreich streikten Hunderttausende. In China töteten sich seit vielen Jahren Menschen gleichen Blutes und Millionen hungerten nach einer Handvoll Reis. Und über die ganze Erde dröhnte das Donnern von Schlachtflugzeugen und der Marschtritt fanatisierter Kolonnen.

In Amerika führte man die allgemeine Wehrpflicht ein, und in den Laboratorien des Ostens arbeiteten Wissenschaftler Tag und Nacht an dem furchtbarsten aller Zerstörungsmittel, um jenen Vorsprung wettzumachen, den die Vereinigten Staaten hier hatten. In der ganzen Welt befehdeten sich politische Parteien und versprachen ihren Anhängern einen Himmel auf Erden, an den sie selbst nicht zu glauben vermochten. Eine große Verwirrung hatte die Menschen ergriffen und manche begannen zu verstehen, daß die Zeit gekommen war, in der alles anders werden mußte, daß sie sich in einer großen Wende befanden, die mit dem Ende des zweiten christlichen Jahrtausends einherging. Man konnte nicht mehr fliehen und man konnte sich nicht bewahren – mit jeder Minute, mit jedem Atemzug der Menschheit, schneller und schneller, näherten sich Ereignisse, von denen man wußte, daß sie vieles beenden, aber von denen man nur ahnen und hoffen konnte, daß sie manches neu erstehen lassen würden.

Es war möglich, diesen allgemeinen Aufbruch der Seelen eine Zeitlang zu ignorieren und weiterzuleben wie bisher. Aber es war unmöglich, sich ihm auf die Dauer zu entziehen. Jeden, die Gerechten und die Ungerechten, zwangen schließlich unfaßbare Mächte, welche die Menschen »die Umstände« nannten, dazu, sich zu bekennen, und damit war es ein großes Elend. Denn die Fähigkeit des Bekennens war seit vielen Jahren bei den meisten fast gänzlich abhanden gekommen. Sie sträubten und weigerten sich, sie zögerten und versuchten eine Bedenkzeit zu erhalten, aber es half alles nichts. Hin und wieder schoß sich einer von denen, die durch Wahl oder Bestimmung ihre Völker führten, eine Kugel durch den Kopf, sprang aus dem Fenster oder floh ins Exil, um dort dicke Bücher zu schreiben, die niemand las, oder lange Reden zu halten, die niemandem halfen. Es gab keinen Zweifel: Die Mächtigen wußten nicht mehr aus und ein, und die Machtlosen glaubten sich verloren. Die Starken fühlten, wie die Kraft sie verließ, und die Schwachen verloren ihr Leben, Tag für Tag.

Die Natur selbst war in Aufruhr geraten durch die jahrelange wahnsinnige Verwendung von Sprengstoffen auf der Erde, im tiefen Winter war es sommerlich warm und Blumen begannen zu blühen, im späten Frühling schneite es plötzlich, und man schrieb Ende Mai, als die großen Stürme über die ausgebrannten Ruinen eines zerstörten Europa brausten. Die Menschen gingen in alten Kleidern, sie wohnten in Kellern und Höhlen, sie hatten zuwenig Brot. Und viele von denen, die glaubten, daß ihnen Unrecht geschah, dachten bei sich: Es soll wieder Krieg kommen! Wir haben nichts zu gewinnen. Aber wir haben auch nichts zu verlieren, und es wird gut sein, den Untergang jener noch mitanzusehen, die unsere Richter waren.

Das Geld, das die Menschen für ihre Arbeit erhielten, war wenig wert und seine Kaufkraft gering. Viele Unternehmen mußten ihre Angestellten entlassen, und inmitten einer Welt von Trümmern, deren Aufbau allen hätte Brot geben können, entstand ein neues Heer von Arbeitslosen. Wie alle anderen hatten auch sie das Gefühl, daß ihr Zustand nur provisorisch und nicht von Dauer sein konnte, daß es sich kaum lohnte, irgend etwas Neues zu beginnen, eine Familie zu gründen, Kinder in die Welt zu setzen oder auch nur einen Schrebergarten zu bebauen. Wie alle anderen fragten sie sich oft nach dem Sinn dieses seltsamen Karnevals, den man das Leben nannte, und danach, ob es wohl wirklich eine herrschende Kraft des Guten über das Chaos gab. Und es existierte niemand, der diese beiden Fragen hätte tröstend beantworten können. Manche versuchten inmitten der allgemeinen Traurigkeit dennoch fröhlich zu bleiben, und sie bedienten sich dazu der Frauen, des Alkohols und vielerlei Aberglaubens. Aber so groß der Taumel, so tief der Rausch, so geheimnisvoll die Beschwörungsformeln auch waren: In allem und jedem leuchtete jener fahle Widerschein des nahenden Untergangs auf, der sich wie ein makabres Nordlicht über der ganzen Schöpfung verbreitete. In seinem Schein wurden alle Dinge unwirklich und wesenlos. Es gab keine Echtheit der Empfindung mehr, keine Tiefe des Gefühls, nur noch Oberflächlichkeit, Verzweiflung, Langeweile und Ekel, Ekel. Die großen Städte starben, und wenn ein Auto mit heulender Sirene durch ihre zerschlagenen Straßen raste, begannen kleine Kinder zu weinen. In Nürnberg, einer Stadt Deutschlands, spielten ein paar Jungen »Kriegsverbrecherprozeß«, und einer von ihnen wurde aus Versehen gehängt …

Der Karfreitag dieses Jahres war ein besonders trauriger Tag. Die Sonne schien, der Wind wehte ganz leise und kleine Tiere dehnten sich auf warmen Steinen. Die Gesichter der Menschen aber blieben finster und verschlossen. In einem großen Park im Westen der Stadt spielten am Nachmittag Kinder auf dem Rasen und den kiesbestreuten Wegen. Ihre hellen Rufe drangen weithin in der klaren, herben Luft des Frühlings, bis hinauf zu einem Mann, der auf dem Gipfel einer mäßigen Anhöhe im Gras saß und in das Tal zu seinen Füßen sah, wo er drei kleine Mädchen erblickte, die sich an den Händen hielten und Ringelreihen tanzten. Der Mann lauschte lange dem Lied, das sie sangen. Der Himmel über ihm war hell und silbrig geworden. Viele kleine Wolken trieben nach Westen. Die Sonne ging unter. Das Gesicht des Mannes war ganz still und er atmete tief. Er dachte darüber nach, wie es sich wohl am besten sterben ließ.

Er war groß und sehr schlank. In seinem Gesicht standen hohe Backenknochen über stark eingefallenen Wangen und zu beiden Seiten des Mundes hatte die Magerkeit zwei senkrechte Falten in die braune Haut gegraben. Die Augen waren hellgrau und lagen in tiefen Höhlen, das Haar war braun, kurz geschnitten und stand vom Kopf zum Teil ab wie eine Bürste. Dieser Mann hieß Jakob Steiner.

Sein Anzug war alt und zerdrückt, die Absätze seiner schweren Halbschuhe hatten Löcher und der Kragen seines Hemdes war durchgescheuert. Jakob Steiner machte einen verkommenen Eindruck auf die feinen Leute, die in den schönen Villen der Gegend wohnten und ihn beim Vorübergehen im Gras liegen sahen. Einer mit einer jungen Frau sagte, der Mensch erinnere ihn an eine umgefallene Vogelscheuche. Er sagte es ganz laut, und Jakob Steiner hörte es. Die Frau kam über die Wiese zu ihm, um zu fragen, ob ihm schlecht wäre. Nach einem Blick auf die zerfransten Hosenbeine legte sie wortlos einen Fünfschillingschein in seine Hand und verließ ihn, der, ohne sich zu rühren, liegenblieb, auf Zehenspitzen. Man konnte glauben, sie wollte keinen Lärm verursachen. Aber sie schämte sich bloß.

Eine Weile später setzte Jakob Steiner sich auf und besah den Geldschein längere Zeit, so, als hielte er ein absonderliches Dokument in der Hand, mit dem er nichts anzufangen wußte. Dann begann er in seinen Taschen zu kramen und entnahm ihnen der Reihe nach einen Bleistiftstummel, ein Blatt Papier, einen Schlüsselbund, ein Taschentuch, eine Handvoll Kleingeld, eine Brieftasche und eine Flasche Schnaps. Die Flasche war nicht mehr ganz voll. Steiner zog den Kork heraus, setzte sie an die Lippen und trank. Dann schüttelte er sich, fuhr sich mit der Zunge über den Mund und stellte die Flasche neben sich ins Gras. Das Blatt Papier, das er auf den Knien hielt, teilte er durch Striche in Spalten und auf den Kopf der ersten Spalte schrieb er: »Verloren«. Darunter vermerkte er:

Meine Frau

Mein Kind

Meine Wohnung

Meine Arbeit

Er zögerte, trank wieder, und setzte hinzu:

Meine Hoffnung

Es begann kühl zu werden. Die kleinen Mädchen gingen Arm in Arm nach Hause, und die Leberblümchen schlossen sich zu, um einzuschlafen. Jakob Steiner war zu der zweiten Spalte übergegangen, über die er das Wort »Gewonnen« setzte. Darunter schrieb er:

Eine Überzeugung

Aber dann zögerte er, zog die Buchstaben vorsichtig nach und überlegte: Welche Überzeugung hatte er gewonnen? Daß der einzige Weg, das Leben zu ertragen, der war, aus ihm zu scheiden? Jakob Steiner dachte nach. Es kam ihm vor, als ob diese Quintessenz nicht das Ergebnis der Aktiva und Passiva seiner Bilanz sein sollte. Deshalb strich er das Wort wieder aus und setzte an seine Stelle den Satz:

Die Vermutung, daß die Welt sehr häßlich geworden ist.

In die dritte Spalte schrieb er zuerst: »Zukunftsaussichten«. Und darunter:

Einsamkeit

Hunger

Kälte

Krieg

Jakob Steiner streckte die Beine aus, legte den Kopf leicht zurück und schloß ein Auge. In dieser Lage betrachtete er die Bilanz seines Lebens, die auf seinen Knien lag.

Nach einer Weile nickte er und sagte laut zu sich selbst: »Du hast ganz recht!«

Er sammelte die Gegenstände, die um ihn verstreut lagen, wieder ein und schwankte leicht, als er sich erhob. Nachdem er noch einen tiefen Schluck aus der Schnapsflasche genommen hatte, verschloß er sie und steckte sie in die linke Hosentasche. Den leichten Mantel, auf dem er gelegen war, nahm er über den Arm. Während er auf steifen Beinen fröstelnd zu den Kieswegen zurückging, wiederholte er noch einmal: »Du hast ganz recht, mein Lieber!« Und er nickte dazu bei jedem Wort mit dem Kopf. Er hatte ganz recht … das vernünftigste war es, sich das Leben zu nehmen. Nur noch technische Schwierigkeiten standen der Ausführung dieser Absicht entgegen. Wie nahm man sich das Leben? Man schoß sich tot. Wenn man einen Revolver besaß. Oder man nahm Gift. Wenn man Gift besaß. Oder man setzte sich in die Küche und öffnete den Gashahn. Wenn es noch eine Küche gab, in die man sich setzen konnte … Natürlich war es auch noch möglich, sich vor die Räder der elektrischen Stadtbahn oder irgendeiner Lokomotive zu werfen, aus dem Fenster eines hohen Hauses zu springen oder sich die Pulsadern zu öffnen. Aber diese Todesarten waren zu riskant. Wenn man Pech hatte, kam man mit eben jenem Leben davon, das man gerade loswerden wollte, und war sodann der unerbittlichen Barmherzigkeit anderer Menschen ausgesetzt, die sich nicht davon abhalten ließen, mildtätig und hilfreich zu sein. Das vernünftigste für einen armen Teufel wie ihn, dachte Steiner, während er den Park verließ und über eine steile Villenstraße westwärts zu gehen begann, war es, sich aufzuhängen. Irgendwo, an einer Stelle, die sonst niemand besuchte, wo man ungestört war und die Angelegenheit in Ruhe hinter sich bringen konnte.

Was man zum Erhängen benötigte, war allein ein haltbarer Strick. Steiner besaß keinen Strick, aber er zweifelte nicht daran, daß es ihm vor Einbruch der Dunkelheit gelingen würde, einen zu finden. Vielleicht konnte er sich einen ausleihen – er war ja im allgemeinen nach dem Gebrauch noch durchaus verwendungsfähig. Vielleicht schenkte man ihm auch so ein Stück Schnur, eine Wäscheleine etwa, vielleicht hingen überhaupt in einem der Gärten, an denen er vorüberging, ein paar Hemden zum Trocknen ausgespannt … Leicht alkoholisiert, vermochte Steiner sich von diesem Gedankengang nicht mehr zu befreien: ein Strick … und ein Baum … irgendwo, weit draußen vor der Stadt … ein Sprung … ein einziger, furchtbarer Ruck, und danach: Frieden. Frieden!

Es dämmerte. Steiner blieb stehen, setzte die entkorkte Schnapsflasche an die Lippen und trank, bis seine Augen zu tränen begannen. Er lehnte sich gegen einen Baum und rang nach Luft. Eine alte Frau, die mit einer Einkaufstasche vorbeischlurfte, sah ihn an und schüttelte den Kopf.

»Einen Strick«, sagte Steiner, der ihren Blick bemerkte, und steckte die Flasche ein. Die alte Frau blieb stehen.

»Was?« fragte sie.

Steiner gab sich einen kleinen Ruck, um mit den Schultern von dem Baum freizukommen, und trat zu ihr. »Ich brauche einen Strick, Mutter«, sagte er langsam und sehr sorgfältig, als er bemerkte, daß seine Zunge anfing, schwer zu werden.

»Sie haben getrunken«, sagte die alte Frau.

Steiner hielt sich wieder an dem Baum fest.

»Kümmern Sie sich nicht darum, ich brauche einen Strick!«

»Wenn Sie hungrig sind …«, begann die Frau und griff in ihre Markttasche.

»Ich bin ganz satt.«

»Sie sehen aber gar nicht so aus.«

»Wie sehe ich aus?«

»Unglücklich«, sagte die alte Frau. »Geht es Ihnen schlecht?«

»Ja«, sagte Steiner. Die alte Frau nickte.

»Mir geht es auch nicht gut. Mein Bub ist noch immer nicht aus Rußland nach Hause gekommen und mein Mann ist tot. Das Leben ist schwer.«

»Deshalb brauche ich einen Strick«, sagte Steiner und schluckte beherrscht. »Weil das Leben so schwer und unerfreulich ist.«

»Sie wollen –«

»Ja, Mutter«, sagte Steiner.

Sie ergriff seine Hand. »Tun Sie es nicht!«

»Doch«, sagte Steiner, »ich habe meine Gründe.«

Sie sah ihn ernst an.

»Wenn Sie es tun, weil es Ihnen schlecht geht …«

»Wieso glauben Sie eigentlich, daß es mir schlecht geht?«

»Sie sehen so aus, als ob Sie kein Geld hätten«, sagte sie leise.

»Ich habe genau so viel Geld, wie ich brauche! Vorhin hat mir eine schöne Dame fünf Schilling geschenkt.«

»Wenn es der Krieg ist …«, sagte sie mit einer Stimme, als gälte es, ein Rätsel zu erraten.

»Der Krieg ist es auch«, sagte Steiner. »Und viele andere Dinge. Es läßt sich schwer darüber reden. Ich habe ganz einfach genug und möchte einen Strick. Ich verspreche, vorsichtig damit umzugehen, so daß man ihn weiterverwenden kann.«

Die alte Frau schüttelte den Kopf.

»Aber bedenken Sie doch: Ich müßte jedesmal, wenn ich den Strick sehe, daran denken, daß Sie sich mit ihm erhängt haben.«

»Sie würden es vergessen«, sagte Steiner. »Man vergißt alles. Nach einer Weile. Auf keinen Fall würde ich den Strick beschädigen, das verspreche ich Ihnen!«

»Es kann aber sein«, sagte die alte Frau, »daß ich gar keinen Strick besitze.«

»Wir sollten einmal nachsehen«, meinte Steiner.

»Außerdem ist es eine Sünde, sich das Leben zu nehmen!«

»Es ist keine Sünde«, sagte Steiner und setzte die Flasche an den Mund.

»Es steht in der Heiligen Schrift, daß es eine Sünde ist.«

»Lassen Sie uns zu Ihnen gehen und sehen, ob Sie einen Strick haben«, sagte er. »Dann wollen wir uns weiter über die Heilige Schrift unterhalten.«

Er hakte sich leicht in sie ein, und sie wanderten zusammen gegen Westen. Die alte Frau ging mit festen, entschlossenen Schritten und machte für ihre Jahre einen sehr rüstigen Eindruck. Sie kamen an einer langen Friedhofsmauer vorüber und betraten einen schmalen Feldweg, der in eine Schrebergartensiedlung führte. An den Gräsern, durch die sie schritten, hingen Tautropfen. Steiners Schuhe wurden naß. Der Himmel war im Westen meergrün geworden, im Osten sah man bereits die ersten Sterne und die schmale Sichel eines zunehmenden Mondes. Steiner stolperte über einen Stein und fluchte leise.

»Das kommt, weil hier keine Laternen stehen!«

»Das kommt«, sagte die alte Frau, »weil Sie getrunken haben.«

»Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf darüber«, sagte Steiner. »Heute abend ist es ganz gleich, was ich tue. Es ist mein letzter Abend und ich will tun, was mir Freude macht. Es macht mir gerade Freude zu trinken.«

»Ich muß mir aber den Kopf zerbrechen«, sagte sie, »denn ich glaube nicht, daß es Ihnen in diesem Zustand möglich sein wird, sich ordentlich zu erhängen. Sie werden von Ihrem Baum fallen und sich ein Bein brechen, oder Sie werden einem Polizisten in die Arme laufen, oder es wird sonst irgend etwas passieren, das Sie hindert, sich das Leben zu nehmen. Und wie komme ich dann zu meinem Strick?«

»Ich bin nicht zu betrunken, um mich aufzuhängen«, sagte Steiner.

»Sie sind sogar schon zu betrunken, um noch gerade zu gehen«, sagte sie. »Es ist gar nicht so leicht, sich aufzuhängen. Mein Mann hat es einmal versucht, als er acht Jahre lang arbeitslos war, aber es gelang ihm nicht und er kam bloß auf eine Woche ins Spital, und ich mußte noch mehr arbeiten und es war alles sehr unerfreulich. Ich möchte etwas Derartiges nicht noch einmal erleben. Es ist peinlich, einen Menschen wiederzusehen, der eigentlich längst tot sein sollte.«

»Sie könnten mir ja helfen.«

»Ich werde Ihnen nicht helfen! Es ist eine Sünde, sich das Leben zu nehmen. Außerdem«, fuhr die alte Frau fort, »ist es noch viel zu früh. Es sind noch zu viele Menschen auf der Straße, die würden Sie stören. Sie können auf keinen Fall daran denken, sich vor Mitternacht aufzuhängen. Und was werden Sie bis dahin tun?«

»Trinken«, sagte Steiner und klopfte auf die Flasche. »Es ist noch eine ganze Menge da.«

»Sie machen mich wütend«, sagte sie. »Glauben Sie, ich nehme Sie mit, damit Sie sich bei mir besaufen und dann alles schmutzig machen und einschlafen und morgen früh wieder alles beim alten ist?«

»Warum nehmen Sie mich denn mit?«

»Um Ihnen etwas zu essen zu geben.«

»Ich bin nicht hungrig!«

»Doch«, sagte sie, »der ganze Unsinn mit dem Aufhängen ist Ihnen nur in den Sinn gekommen, weil Sie hungrig und betrunken sind. Menschen mit vollem Magen haben keine so abscheulichen Ideen.«

»Ich habe meine Idee schon seit einigen Tagen«, sagte er.

»Dann werden Sie in den letzten Tagen immer zu wenig gegessen haben. Heute will ich einmal ordentlich für Sie kochen.«

»Nein!« Steiner blieb stehen. »Ich will nicht! Sie sind selbst ein armer Mensch, und ich will Ihnen nichts wegessen. Lassen Sie mich in Ruhe! Sie sollen mir Ihren Strick auch gar nicht schenken, ich will ihn kaufen.«

»Sie haben doch kein Geld!«

»Ich habe fünf Schilling«, sagte er, »die mir eine schöne Dame geschenkt hat, weil sie mich für eine Vogelscheuche hielt.«

»Ich will Ihr Geld nicht! Und überhaupt bekommen Sie den Strick nur, wenn Sie mit mir gehen und etwas essen. Das ist die Bedingung.«

»Ich könnte keinen Bissen herunterbringen«, sagte Steiner halsstarrig.

»Vielleicht doch. Auf alle Fälle müssen Sie zu mir kommen, denn es ist noch viel zu zeitig.« Sie blieb stehen und sperrte die Tür eines niedrigen Holzzaunes auf, der um einen kleinen Schrebergarten lief, in dessen Mitte eine Holzhütte stand.

»Hier wohnen Sie?«

»Ja, kommen Sie herein!«

»Ich will nicht!«

»Kommen Sie herein«, sagte sie langsam und zog ihn mit sich. Sie war sehr stark. Steiner verlor fast das Gleichgewicht und taumelte hinter ihr her. Sie stieß mit dem Fuß die Tür zu und führte ihn durch den Garten.

»Sie sind kräftig für Ihr Alter«, sagte er.

»Ich bin ein gelernter Maurer«, erklärte sie stolz. »Ich arbeite auf einer Baustelle. Davon wird man stark. Sie hätten auch mehr arbeiten sollen. Dann wäre es nicht so weit mit Ihnen gekommen!«

»Ich habe gearbeitet«, sagte er, während sie die Tür der Hütte aufschloß. »Ich war einmal Zimmermann und habe den ganzen Tag lang gearbeitet.«

»Wann war das?«

»Vor dem Krieg«, sagte er, »ich erinnere mich noch deutlich.«

»Und seither?«

»Seither habe ich nichts getan. Wenigstens nichts Vernünftiges. Vor dem Krieg habe ich Stühle gebaut und Tische und ein paarmal auch Betten. Und Fensterrahmen, sehr viele Fensterrahmen. Aber im Krieg habe ich nur Menschen getötet, sonst gar nichts. Ich habe die Menschen, die ich getötet habe, nicht einmal gekannt. Vielleicht waren auch Zimmerleute unter ihnen. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, denn es gibt viele Zimmerleute auf der Welt. Ich habe Zimmerleute getötet, die ich gar nicht kannte, und es hat mir gar keinen Spaß bereitet. Es hat mir viel Spaß bereitet, Tische und Betten zu machen, aber Menschen töten hat mir keinen Spaß bereitet. Ich hätte die ganzen Jahre hindurch arbeiten können, aber ich habe nur getötet. Und dabei habe ich das Arbeiten verlernt. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr tischlern.«

»Haben Sie es denn schon einmal versucht?«

»Nein«, sagte er. »Ich bin erst vor ein paar Wochen nach Wien zurückgekommen. Ich hätte ebensogut in Rußland bleiben können. Denn meine Frau und mein Kind sind tot, und meine Wohnung ist zerstört.«

Sie hatten unterdessen das Innere der Hütte betreten, das aus zwei ebenerdigen Räumen bestand. Die alte Frau packte ihre Tasche aus und schürte ein Feuer, das in einem altmodischen Herd brannte.

»Setzen Sie sich«, sagte sie. Er folgte mechanisch, legte seine schweren Hände vor sich auf den Tisch und sah ihr abwesend zu, wie sie begann, ein Abendbrot zu bereiten.

»Ich habe meine Frau sehr geliebt«, sagte Jakob Steiner, »und meine kleine Tochter auch. Sie war erst vier Jahre alt. Heuer wäre sie in die Schule gegangen.«

»Wie sind sie gestorben?« fragte die alte Frau, während sie Scheiben von einem Brotlaib schnitt.

»Eine Bombe hat sie getötet«, erwiderte er. »Das erzählt man mir wenigstens. Sie saßen im Keller und wurden verschüttet. Es heißt, daß sie gleich tot waren. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie auch noch lange Zeit gelebt.«

»Und Ihre Wohnung ist ganz zerstört?«

»Ja«, sagte er, »ganz. Es ist nichts von ihr übriggeblieben. Es muß eine ziemlich große Bombe gewesen sein.«

»Wo haben Sie in den letzten Tagen geschlafen?«

»Da und dort«, sagte er, »in einem Bunkerhotel und in einer Heimkehrerbetreuungsstelle. Auf Parkbänken und unter Brücken. Es gibt viele Plätze.«

»Ich frage nämlich, weil ich morgen auch nicht mehr hier schlafen werde. Ich muß ausziehen. Es ist immer gut, wenn man herumhört und herausfindet, was andere Menschen in derselben Situation anstellen.« Jakob Steiner fühlte, wie er in der Wärme der Stube benommen wurde. Die Stimme der Frau kam plötzlich aus weiter Ferne zu ihm. Er stützte den Kopf in die Hände und gähnte.

»Sie müssen auch fort?«

Sie nickte, während sie energisch in einem Topf rührte, der auf dem Feuer stand. »Ich bin hier nur zu Besuch. Meine eigene Wohnung habe ich auch verloren. Die Leute, denen die Hütte gehört, kommen morgen zurück. Dann ist kein Platz mehr für mich.«

»Wohin werden Sie gehen?«

»Das weiß ich noch nicht«, sagte sie. »Haben Sie Bohnen lieber mit oder ohne Zwiebeln?«

»Mit Zwiebeln«, sagte er, »wenn sie vorher geröstet werden. Aber diese Leute … sie können Sie doch nicht einfach hinauswerfen!«

»Es war die Bedingung: Ich gehe, wenn sie zurückkommen. Sie haben mir eine Gefälligkeit erwiesen, ich habe ein Jahr lang hier wohnen dürfen. Ich muß ihnen dankbar sein. Wissen Sie«, sagte sie nachdenklich und drehte sich, den Kochlöffel in der Hand, zu ihm um, »es war eine sehr angenehme Hütte und es tut mir leid, daß ich sie verlassen muß. Sie haben keine Ahnung, wie sehr ich mir immer gewünscht habe, einmal, wenn ich alt bin, in einer solchen Hütte leben zu können, ganz für mich allein. Ich habe große Sehnsucht nach einer solchen Hütte und einem solchen Garten gehabt, können Sie das verstehen?«

»O ja«, sagte Jakob Steiner verzweifelt und trank lange aus seiner Flasche, »das kann ich gut verstehen. Ich habe auch große Sehnsucht gehabt in den letzten Jahren.«

»Wonach?«

»Nach meiner Frau«, sagte er, »und meiner Tochter. Und nach der Tischlerwerkstatt, in der ich gearbeitet habe. Ich habe mir so sehr gewünscht, wieder Fensterrahmen zu machen, nicht die altmodischen mit Scharnieren, sondern die großen, modernen, zum Hochziehen. Ich habe im Gefangenenlager immer daran gedacht, wie schön es sein würde, wieder Fensterrahmen zu machen. Und ich habe auch daran gedacht, eine große Puppenstube für meine kleine Tochter zu bauen, weil sie sich immer eine Puppenstube gewünscht hat. Jetzt braucht sie keine Puppenstube mehr. Denn sie ist tot. Es ist schade, daß sie tot ist. Ich hätte gerne noch eine Puppenstube für sie gebaut.«

»Mein Mann ist auch tot«, sagte die alte Frau und stellte einen dampfenden Topf auf den Tisch, »und mein Bub ist in Rußland, und ich weiß nicht, ob er noch lebt.«

»Das Leben ist nicht sehr erfreulich«, sagte Jakob Steiner. »Sie werden mich bestimmt verstehen, wenn ich sage, daß es mir gar nicht gefällt und daß ich lieber sterben will.«

»Gewiß verstehe ich das«, sagte sie, »aber haben Sie sich schon überlegt, was nachher sein wird?«

»Wann nachher?«

»Wenn Sie tot sind. Glauben Sie bestimmt, daß es Ihnen dann sehr gut gehen wird?«

»Ich glaube schon.«

»Ich weiß nicht«, sagte sie. »Warum sollte es uns nach dem Tod besser gehen?«

»Warum sollte es uns nicht besser gehen?«

Die alte Frau zuckte die Schultern.

»Ich will Ihnen etwas sagen: Mir geht es gar nicht besonders gut. Vielleicht geht es mir nicht so schlecht wie Ihnen, aber gut geht es mir auf keinen Fall. Sie wollen sich aufhängen, weil Sie glauben, daß es Ihnen nach dem Tod besser gehen wird. Ich habe auch schon daran gedacht, mich aufzuhängen, aber ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Nicht vor dem Aufhängen. Aber vor dem, was nachher kommt. Ich habe große Angst, daß es den Toten nicht besser geht als den Lebenden. Vielleicht geht es ihnen sogar schlechter. Warum sollte man für eine Sünde belohnt werden, können Sie mir das sagen?«

»Wenn Sie schon dauernd die Bibel zitieren«, erwiderte Steiner, »warum glauben Sie dann nicht an den Himmel und an die ewige Gerechtigkeit?«

»Weil ich sie mir nicht vorstellen kann«, erwiderte sie. »Weil ich mir den Himmel nie und nirgends habe vorstellen können nach allem, was ich hier auf der Erde erlebe. Eines Tages muß ich sterben, und dann werde ich ja selber sehen, wie sich alles verhält. Aber ich möchte es nicht früher sehen als unbedingt notwendig. Ich glaube, es kann mir gar nicht so schlecht gehen, daß ich den Wunsch haben könnte, mir das Leben zu nehmen.« Die alte Frau stellte Teller auf den Tisch und setzte sich. »Es gibt Bohnensuppe und Brot«, sagte sie. »Haben Sie Bohnensuppe gern?«

»Sehr«, sagte er. Sie füllte seinen Teller und schob ihm einen Löffel zu.

»Jetzt essen Sie einmal, damit Sie wieder anständige Augen bekommen! Man kann Sie ja gar nicht mehr anschauen.«

Jakob Steiner stellte seine Flasche auf den Tisch. »Ich habe nichts, was ich Ihnen geben könnte, außer etwas Schnaps, aber den gebe ich gerne.«

»Ich trinke keinen Schnaps von Menschen, die sich aufhängen wollen«, erklärte sie und blies auf ihren Löffel.

»Es ist recht guter Schnaps«, sagte Steiner demütig, »ich habe ihn in der Heimkehrersammelstelle erhalten, zusammen mit einem Paket Lebkuchen. Der Lebkuchen war scheußlich. Aber der Schnaps ist recht gut.«

»Nein«, sagte sie, »danke.«

Sie begannen beide zu essen. Steiner fühlte, wie die heiße Flüssigkeit seinen Magen wärmte, und er fand plötzlich einiges Vergnügen an dem herben Geschmack der Bohnen. Doch dann erinnerte er sich sofort wieder an seinen Plan.

»Es ist sehr freundlich von Ihnen, mir zu essen zu geben«, sagte er, »aber wenn wir fertig sind, wollen wir doch sehen, ob wir eine Wäscheleine finden können, nicht wahr?«

»Ich habe noch viel zu tun«, erwiderte sie, »ich muß meine Sachen zusammenpacken. Sie könnten mir dabei helfen.«

Er sah sie vorwurfsvoll an. »Sie wissen doch, was ich vorhabe.«

»Nun gut«, sagte die alte Frau, »ich will nicht den Versuch unternehmen, Sie von Ihrem Vorsatz abzubringen. Sie sollen den Strick haben und mir eine Bestätigung darüber geben, daß Sie ihn sich nur ausgeliehen haben, um sich aufzuhängen, und daß er weiter mir gehört.«

Jakob Steiner, der seinen Teller mit einem Stück Brotrinde auswischte, nickte zufrieden. »So soll es sein! Sie sind eine verständige Person und kochen großartig.«

»Wollen Sie noch etwas?«

»Nein, danke.«

Sie stand auf und ging ins Nebenzimmer.

»Dann werde ich Papier und eine Feder holen.«

»Und den Strick«, sagte Steiner.

»Und den Strick«, wiederholte sie. Es dauerte einige Minuten, bis sie wiederkam. Sie war eine alte Frau, die viel in ihrem Leben gesehen und gehört hatte, wenn sie auch selbst nicht reich dabei geworden war. Die Umstände hatten sie mit sehr glücklichen und sehr unglücklichen Menschen in Berührung gebracht, mit verzweifelten und hoffnungsfrohen, mit mutigen und mit feigen und auch mit solchen, die sich das Leben nehmen wollten. Jakob Steiner war nicht der erste. Sie lächelte, während sie in einer Lade nach etwas ganz Bestimmtem suchte. Umbringen! Mein Gott, sie konnte seine Mutter sein! Was wußte der junge Kerl von dieser sonderbaren Welt, die es fertigbrachte, zur gleichen Zeit so schön und so häßlich, so grausam und so mildtätig, so furchtbar und so wunderbar zu sein? Was wußte er vom Leben? Und was wußte er vom Tode? Nichts und nichts. Aber einen Strick wollte er haben, um sich aufzuhängen, weil ihm das die einfachste Lösung schien. Sie schüttelte den Kopf. Diese jungen Leute, dachte sie: Leben können sie nicht mehr und sterben auch nicht. Nun, sie wollte sehen, was sie tun konnte. Sie fand, was sie suchte, und kehrte in das andere Zimmer zurück. Während Jakob Steiner seine Bestätigung zu schreiben begann, holte sie ein Glas und füllte es für ihn mit Schnaps. Während er seinen Namen unter das Schriftstück setzte, schüttete sie, leicht abgewandt, ein weißes Pulver in das Glas und wartete, bis es sich ganz aufgelöst hatte. Hoffentlich ist es genug, dachte sie, und hoffentlich wirkt es noch, es liegt schon sehr lange in der Lade. Er wird nebenan auf dem Diwan schlafen müssen, und morgen früh werden wir weitersehen. Die Hauptsache ist, daß er heute nacht bei mir bleibt. Er redet schon zu lange vom Aufhängen. Menschen, die dauernd davon reden, bringen sich nicht um.

»Wie heißen Sie?« fragte Steiner vom Tisch her. »Sie müssen Ihren Namen nennen, damit ich ihn hier einsetzen kann.«

»Ich heiße Huber«, sagte sie, »aber die Leute nennen mich nur Frau Magdalena.«

»Wir brauchen den ganzen Namen.«

»Meinetwegen«, sagte sie, »trinken Sie noch ein Glas!«

»Danke schön«, sagte Steiner, und tat, was sie sagte, »es ist sehr freundlich von Ihnen, so für mich zu sorgen. Hören Sie, was ich geschrieben habe: Ich, Jakob Steiner, bestätige, daß der Strick, an dem man mich erhängt gefunden hat, das Eigentum von Frau Magdalena Huber ist, und bitte, ihn ihr zurückzugeben. Sie hat ihn mir aus Freundlichkeit geliehen. Ist es so recht?«

»Ja«, sagte sie, »so ist es gut. Jetzt trinken Sie noch einen Schluck, damit Ihnen hübsch warm wird, und dann wollen wir gehen und den Strick holen.«

»Wissen Sie, wo er liegt?«

»Nein, wir müssen ihn suchen«, erwiderte sie und hoffte, daß er lange brauchen würde, um ihn zu finden. Er war ziemlich gut versteckt.

»Ich weiß nicht«, sagte Steiner, der sein Glas leergetrunken hatte, »der Schnaps schmeckt irgendwie sonderbar.«

»So?« Sie schüttelte verwundert den Kopf. »Sie werden noch den Bohnengeschmack im Mund haben.«

»Vielleicht«, sagte Steiner. »Gehen wir den Strick suchen.«

Der Strick lag dort, wo Frau Magdalena Huber ihn hingeworfen hatte, als sie das Zimmer verließ: hinter einem Schrank auf der Erde. Frau Magdalena wußte es. Steiner wußte es nicht. Es war deshalb sehr einfach für sie, ihn an der Nase herumzuführen und gleichzeitig einen Teil ihres Besitzes für den Umzug des nächsten Tages vorzubereiten. Er half ihr dabei, in der Hoffnung, das, was er suchte, würde unter alten Kleidern, Schuhen und Hausrat zum Vorschein kommen. Aber es kam nicht zum Vorschein. Eine halbe Stunde später setzte Steiner sich an den Tisch und gähnte.

»Müde?« fragte Frau Magdalena scheinheilig, auf einem alten Koffer kniend, der sich nicht schließen ließ.

»Ja«, sagte er. »Ich werde immer müde, wenn ich gegessen habe, es ist widerlich.«

»Sie können ruhig eine Stunde hier schlafen, wenn Sie wollen. Ich werde Sie wecken. Nach Mitternacht haben Sie viel mehr Ruhe.«

»Nein«, murmelte er, während sein Kopf auf die Tischplatte sank, »ich will nicht schlafen, ich will fortgehen. Geben Sie mir endlich diesen elenden Strick, ich habe nicht viel Zeit und ich will auch nicht mehr warten … ich bin in Eile … in großer Eile …« Jakob Steiner seufzte gramvoll, legte die Hände um den Kopf und rührte sich nicht mehr. Frau Magdalena erhob sich, ging in das andere Zimmer und bereitete ein provisorisches Lager. Sodann trat sie zu Steiner, faßte ihn unter den Armen, zog ihn hoch und trug ihn wie ein kleines Kind zu seinem Bett. Frau Magdalena, der gelernte Maurer, war sehr stark. Jakob Steiner hätte berechtigten Grund gehabt, sich über sie zu wundern, aber er schlief zu tief, um seinen ungewöhnlichen Transport überhaupt zu bemerken. Nur als die alte Frau ihn auf sein Lager gleiten ließ und zudeckte, rührte er sich.

»Strick«, murmelte er im Halbschlaf, »ich will ihn auch zurückgeben …«

»Ja«, sagte sie, »schon gut, mein Lieber. Morgen sieht alles anders aus.«

Dann kniete sie nieder, holte die Wäscheleine unter dem Kasten hervor und nahm sie mit sich in das andere Zimmer. Für alle Fälle, dachte sie. Es wäre besser gewesen, wenn sie den Strick gelassen hätte, wo er war. Auch die sehr Klugen begehen ihre Fehler und die sehr Starken auch. Meistens dann, wenn sie glauben, besonders klug und besonders stark zu sein. Auf diese Weise reguliert sich der Lauf der Welt sozusagen von selbst. Wo kämen wir sonst auch hin?

Das zweite Kapitel

in welchem Jakob Steiner feststellen muß, daß er betrogen wurde, und in welchem er flieht; worin von einem Kastanienbaum gesprochen wird, der ungemein vertrauenerweckend aussieht, und in dem wir Herrn Mamoulian kennenlernen, der das Dunkel der Nacht benützt, um Eier für ein kleines Mädchen zu stehlen; in welchem vom Unfug des Sterbens gesprochen wird, und von dem sonderbaren Geruch, der jene umgibt, die vom Tode gezeichnet sind; und worin Jakob Steiner seinen Plan, sich umzubringen, endgültig aufgibt, weil es sich herausstellt, daß der Tod ihn nicht haben will.

Jakob Steiner wachte auf, weil er auf einer Schere lag und weil die Schere ihn schmerzte. Hätte Frau Magdalena die Schere bemerkt und beiseite gelegt, wäre er niemals aufgewacht. Daß sie die Schere nicht bemerkte, ist ein Beweis für das Vorhandensein jener Einrichtung, die ein deutscher Philosoph die »List der Vernunft« nannte. Man muß sehr umsichtig zu Werke gehen, wenn man die Absicht hat, dem schicksalsmäßigen Ablauf gewisser Ereignisse in den Arm zu fallen. Frau Magdalena hatte diese Absicht. Aber sie ging nicht sehr umsichtig zu Werke. Sie vertraute allzusehr auf eigene Kraft und Stärke, und deshalb erlitt ihr Plan Schiffbruch. Es ist fast ebenso unklug, allzusehr auf die eigene Kraft und Stärke wie auf die anderer Menschen zu vertrauen. Man vertraut weit besser auf eigene und anderer Leute Schwächen und Fehler.

Es wäre übertrieben zu sagen, daß Jakob Steiner durch die Anwesenheit der Schere dazu gebracht wurde, aufzuwachen. Weit davon entfernt. Die Schere brachte es nur so weit, ihn erkennen zu lassen, daß er weit davon entfernt war, wach zu sein. Der Schmerz regte sein Gehirn an, und auf diese Weise kam er wieder zu sich. Wenn wir zu denken beginnen, haben wir zu schlafen aufgehört.

Zum Teufel, dachte Jakob Steiner, während er aufgeregt in eine völlige Dunkelheit blinzelte, wo bin ich? Lebe ich noch? Oder sollte dies schon »drüben« sein? Er räusperte sich, fand, daß er einen schlechten Geschmack im Munde hatte, und setzte sich auf. Er war noch im »Diesseits«, entschied er, denn sonderbarerweise lebte er unter der Vorstellung, daß man im Jenseits keinen schlechten Geschmack im Mund hat. Während er nach Streichhölzern suchte, fiel ihm ein, wo er sich befand. Die Bohnen in seinem Magen rührten sich. Jakob Steiner riß ein Streichholz an und ging auf Strümpfen in das Nebenzimmer, wo Frau Magdalena Huber unter einer roten Federdecke in einem großen Eisenbett lag und laut schnarchte. Steiner neigte sich unsicher über sie, verbrannte sich die Finger und ließ das Hölzchen fallen.

»Alte Hexe«, sagte er, während er ein neues anstrich, »hast du gedacht, daß ich hier übernachten werde?«

Frau Magdalena antwortete nicht. Sie schlief und schnarchte. Beim Ausatmen pfiff sie ein wenig. Sie war eine sehr kräftige alte Frau. Steiner fand einen Kerzenrest, setzte ihn in Brand und tappte benommen durch das Zimmer. Dabei bemerkte er, daß Frau Magdalenas linker Fuß unter der Decke hervorsah. Er hob die Tuchent, um ihn zuzudecken, und schüttelte gleich darauf verwundert den Kopf.

»Alte Hexe«, sagte er noch einmal zärtlich. Dann griff er in das Bett und zog die Wäscheleine heraus, mit der Frau Magdalena, die geglaubt hatte, es besonders schlau anzufangen, schlafen gegangen war. Es war eine gute Leine, und vor allem lang genug. Steiner hängte sie sich um den Hals, wanderte dann mit dem flackernden Kerzenstummel zum Tisch, wo er die immer noch mehr als halbvolle Schnapsflasche fand, verkorkte sie sorgfältig und steckte sie in sonderbarer Unlogik in die Hosentasche, so, als wäre ihm nie der Gedanke gekommen, daß jemand, der sich umbringen will, keinen Schnaps mehr benötigt.

Die Tür, durch die er die Hütte verlassen wollte, war versperrt. Jakob Steiner zuckte die Schultern, ging leise zu einem der beiden Fenster, öffnete es und stieg in den dunklen Garten hinaus. Der Himmel hatte sich mit Wolken bedeckt und es war sehr still. Manchmal hörte man ein Auto oder eine Straßenbahn in der Ferne, und einmal bellte ein Hund. Es kam Steiner so vor, als verursachte er eine Menge Lärm, obwohl er weiter auf Zehenspitzen ging und nur gelegentlich stehenblieb, um sich nach einem geeigneten Baum umzusehen. Er kletterte über einen niederen Zaun in den Nebengarten und von jenem in einen dritten. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt und er bemerkte in einiger Entfernung einen großen und alten Kastanienbaum, dessen Silhouette sich undeutlich von dem Nachthimmel abhob. Der Baum stand allein in einer Wiese und war weit entfernt von jeder menschlichen Behausung. Steiner, dem über der technischen Seite seines Problems jeder Gedanke an eine persönliche vergangen war, schritt vergnügt auf den Baum zu. Er war sehr gut aufgelegt. Es ging alles viel einfacher, als er gedacht hatte.

Der Baum roch wunderbar, und Steiner legte seine Nase an die Rinde und seine Arme um den Stamm. Dann überlegte er, daß er in Ruhe noch einen Schluck trinken konnte, und nahm die Flasche vor. Schließlich, nachdem er sie wieder verstaut hatte, wickelte er sich den Strick vom Hals und warf ihn nach oben in der Hoffnung, er würde über einen der Äste gleiten. Mit lähmender Regelmäßigkeit jedoch fiel die Leine immer wieder zur Erde. Steiner fluchte leise. Dann nahm er den Strick wieder um den Hals und begann an dem Baum emporzuklettern. Er erreichte einen breiten und langen Ast, auf dem er sich niederkauerte. Er wippte ein paarmal, um sich von seiner Haltbarkeit zu überzeugen, und ging danach daran, den Strick zu befestigen, wobei er sich erinnerte, daß er ihn mit einer zuziehbaren Masche für den Kopf knüpfen mußte. Nach einigen Minuten unterbrach er seine Arbeit und starrte auf ein Gebüsch, das in einiger Entfernung auf der Wiese stand. Er hatte plötzlich das bestimmte Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Hinter dem Gebüsch verbarg sich jemand … ein Mensch! Steiner sah, wie er sich von Zeit zu Zeit bewegte. Er hielt den Atem an. Jetzt nahm der andere den Hut vom Kopf und kratzte sich. Steiners Hände, auf die er sich stützte, begannen plötzlich wie in einem Krampf zu zittern, und er war gezwungen, sich schnellstens rittlings auf den Ast zu setzen, um nicht herunterzufallen. Noch mitten in dieser hastigen Bewegung fühlte er, daß er niesen mußte. Es war nicht aufzuhalten, er spürte, wie ihn der Niesreiz in einer ersten, einer zweiten und einer dritten Welle anflog, dann war es soweit: Jakob Steiner nieste, daß er glaubte, das Trommelfell platze ihm. In die Stille nach dieser Explosion sagte die höfliche Stimme des Mannes hinter dem Gebüsch: »Gesundheit!«

»Pst!« sagte Jakob Steiner wütend.

»Pst!« sagte der Fremde, erhob sich und kam auf Zehenspitzen über den Rasen. Steiner sah, daß er einen Sack und einen steifen Hut trug. Er kam ganz nahe heran, blickte neugierig in das Geäst des Kastanienbaums und zog den Hut, wobei eine riesenhafte Glatze sichtbar wurde.

»Guten Abend«, sagte er flüsternd, »mein Name ist Aram Mamoulian. Was machen Sie da oben?«

»Gehen Sie fort!« flüsterte Steiner aufgebracht.

»Im Gegenteil!« Herr Mamoulian setzte seinen Hut wieder auf und zog animiert an dem herabhängenden Wäscheseil. »Kommen Sie herunter. Ich möchte Sie um einen Gefallen ersuchen.«

»Lassen Sie den Strick in Ruhe«, sagte Steiner leise und wütend, »und verschwinden Sie im Namen Gottes.«

»Was haben Sie vor?«

»Ich will mich aufhängen!«

»Mein Gott«, sagte Herr Mamoulian erschüttert, »und ich wollte Sie gerade bitten, mir bei der Entwendung von einigen Eiern behilflich zu sein.«

»Bei der Entwendung von was?«

»Von Eiern«, sagte Herr Mamoulian, »den kleinen weißen Dingern, welche die Hühner legen, wissen Sie? Ganz in der Nähe befindet sich ein Hühnerstall, aber er ist von Stacheldraht umgeben, und ich brauche einen freundlichen Helfer, der die Drähte auseinanderhält, während ich in den Stall krieche. Damit ich mir nicht die Hosen zerreiße«, fügte er erklärend hinzu, »es sind nämlich meine einzigen.«

»Gehen Sie zum Teufel!« sagte Jakob Steiner und knüpfte den Strick fest.

»Später«, sagte der kleine Armenier. »Zuerst muß ich die Eier holen.«

»Wozu brauchen Sie Eier?«

»Für Ostern! Ein kleines Mädchen kommt zu mir, und ich möchte ihm Eier schenken. Ich habe das kleine Mädchen gern.«

»Dann kaufen Sie ihm doch ein paar verdammte Eier!«

»Das ist leider nicht möglich«, sagte Herr Mamoulian traurig, »indem daß ich nämlich kein Geld habe. Außer«, meinte er nachdenklich, »Sie besitzen ein goldenes Herz und überlassen mir leihweise eine entsprechende Summe. Ich würde mich verpflichten, sie sofort nach Erhalt gewisser mir zustehender Beträge zurückzuerstatten.«

»Fünf Schillinge können Sie haben!« Steiner griff in die Tasche und warf den Schein hinunter.

»Nicht doch«, flüsterte Herr Mamoulian, »bedenken Sie: Dafür bekomme ich bestenfalls ein einziges Ei!«

»Ja«, sagte Steiner aus dem Kastanienbaum, »mehr habe ich leider auch nicht.«

»Das denke ich mir«, erwiderte Herr Mamoulian. »Wenn Sie mehr hätten, würden Sie sich auch nicht mit Selbstmordabsichten tragen.«

»O ja«, sagte Jakob Steiner, »dann auch. Geld spielt dabei keine Rolle.«

Herr Mamoulian dachte nach. »Hören Sie«, sagte er dann, »Sie können mir zwar nicht finanziell, aber doch auf andere Weise behilflich sein. Hängen Sie sich eine halbe Stunde später auf und kommen Sie jetzt einen Sprung mit mir, um die Drähte auseinanderzuhalten. Damit meiner Hose nichts passiert.«

»Ich interessiere mich nicht für Ihre Hose!«

»Nun gut, aber denken Sie an die traurigen Augen des kleinen Mädchens, das am Sonntag vergeblich seine Eier suchen wird!«

»Ich interessiere mich auch nicht für Ihr kleines Mädchen!«

»Oh«, sagte Herr Mamoulian, »das ist aber nicht hübsch von Ihnen. Es gibt nichts Traurigeres auf der Welt als ein trauriges kleines Mädchen, glauben Sie mir! Ein trauriges kleines Mädchen ist herzzerreißend. Der ganze Kummer der Menschheit sieht Sie aus seinen Augen an.« Herr Mamoulian griff in die Tasche, entnahm ihr ein Tuch und schneuzte sich gefühlvoll. »Wir leben in einer traurigen Welt, mein Herr«, sagte er, »wenn wir nicht alle versuchen, einander soviel Freude wie möglich zu bereiten, wird es mit uns noch ein böses Ende nehmen.«