8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: édition el!es

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

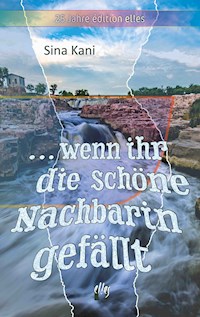

Als Jessica sich dazu entschließt, von ihrem Wohnort Ann Arbor in Michigan nach Sioux Falls in South Dakota umzuziehen, um dort als Psychologin in einem Teenager-at-Risk-Programm zu arbeiten, weiß sie noch nicht, was in dieser alten Indianerstadt außer renitenten Teenagern alles auf sie zukommt. Ihre wortkarge Nachbarin Wynona beispielsweise, eine große, dunkelhaarige Indianerin, die mit Jessica offensichtlich nichts anfangen kann. Dass es recht schnell zu Situationen mit leicht erotischer Spannung kommt, ist nicht gerade hilfreich. Wynonas autoritärer Umgang mit ihren Teenager-Kindern, den Jessica überhaupt nicht gutheißen kann, schon mal gar nicht. Frustrierend erfolglos scheinen da ihre Bemühungen, Zugang zu den Kindern zu bekommen – und zu Wynona, denn deren rauer und wilder Ausstrahlung kann Jessica immer schwerer widerstehen . . .

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 311

Ähnliche

Sina Kani

. . . WENN IHR DIE SCHÖNE NACHBARIN GEFÄLLT

Roman

© 2021édition el!es

www.elles.de [email protected]

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-95609-332-6

Coverfoto:

1

»Teenager mit Problemen sind keine Kinder, die du betütern kannst, sondern eine Gefahr für jeden, der ihnen zu nahe kommt. Deshalb sollte man sich von denen am besten so weit wie möglich fernhalten.« Brenda Murphy hob besorgt die Augenbrauen, während ihre Blicke ihrer besten Freundin Jessica durchs Zimmer folgten. »Willst du dir das wirklich antun, Jess?«

Jessica lachte. »Ach, Bren, das ist es doch gerade. Das ist die Herausforderung, die ich gesucht habe.« Sie ging vom Bett zum Kleiderschrank und suchte Sachen zusammen. »Wozu hätte ich sonst Psychologie studiert? Wenn ich es nicht dort anwende, wo es nötig ist? Und vielleicht etwas verändern kann?«

Bren seufzte. »Du denkst, du kannst die ganze Welt verändern. Aber ich sage dir eins: Das kannst du nicht. Niemand kann das.« Sie wartete kurz, ob Jessica etwas dazu sagen würde, dann wollte sie erneut seufzen, unterdrückte es aber, stellte sich Jessica in den Weg und nahm sie stattdessen lieber in die Arme. »Du wirst es trotzdem tun, ich weiß. Ich kann dich nicht davon abhalten.«

»Nein, kannst du nicht.« Jessica löste sich leicht von ihr und lächelte sie an.

»Aber South Dakota. Wirklich, Jess. South Dakota!« Die letzten beiden Wörter hörten sich an, als wären sie in Großbuchstaben geschrieben. »Da zieht man doch nur hin, wenn man ein Buch schreiben will mit dem Titel Wo die Kojoten heulen. Oder so.« Verständnislos schüttelte Brenda den Kopf. »Unser gutes, altes Ann Arbor ist ja vielleicht auch keine Großstadt, aber hier findet man doch wenigstens ab und zu ein gutes Restaurant oder nette Leute. Schon allein wegen der Uni. Aber wo du da hinziehst . . .«

»Gibt es bestimmt auch nette Leute«, setzte Jessica den Satz zuversichtlich fort. »Die gibt es überall. Genauso wie die nicht so netten. Und dieses Programm, das sie da aufgelegt haben an der Schule, Teenager at Risk, das klingt für mich sehr interessant. Außerdem werde ich ja nicht nur Schulpsychologin sein, sondern auch eine eigene Praxis betreiben. Als Teil einer größeren Praxis, einer Gemeinschaftspraxis, die es schon lange gibt. Da kann ich gleich richtig einsteigen jetzt nach dem Studium.«

»Und das ist das, was du dir gewünscht hast? Wo du praktisch Jahrgangsbeste warst? Und noch eine Fachausbildung mit Auszeichnung als PhD abgeschlossen hast? Da könntest du doch in New York oder sonst wo die bestbezahltesten Jobs bekommen. Gleich inklusive Apartment mit Blick auf den Central Park und BMW als Dienstwagen dazu.«

»Wer braucht schon einen BMW?« Jessica zuckte die Schultern. »Ich bestimmt nicht.«

»Wie kann man mit achtundzwanzig noch so eigensinnig sein?«, fragte Brenda, während sie die Augen rollte. »Fühlst du dich deshalb so zu diesen Teenagern hingezogen?«

Jessica lachte. »Ich kenne sie ja noch gar nicht, also kann ich mich auch noch nicht zu ihnen hingezogen fühlen, nicht persönlich jedenfalls«, stellte sie richtig. »Und du bist genauso alt wie ich und nicht weniger eigensinnig. Oder würdest du das bestreiten?« Sie blinzelte Brenda an, während sie ein T-Shirt in ihren Koffer legte, der aufgeklappt auf dem Bett lag.

»Glaubst du, dass T-Shirts das Richtige sind für das Klima da?«, fragte Brenda zweifelnd. »Ist da nicht zehn Monate im Jahr Winter?«

»Und in Michigan scheint immer die Sonne?« Jessica lachte. »Nein, es ist nicht zehn Monate im Jahr Winter. Von Mai bis Oktober sind die Temperaturen laut Wetterdienst recht angenehm.«

»Okay, dann sind also nur sechs Monate Winter«, beharrte Bren auf ihrer weit pessimistischeren Einstellung. »Pack lieber einen Pullover mehr ein. Und dick gefütterte Stiefel.«

Jessica grinste. »Du kannst mich ja mal besuchen kommen. Im Juli. Da soll es ab und zu sogar mal dreißig Grad werden. Das ist heißer als die Durchschnittstemperatur in Ann Arbor im Sommer. Nur zu deiner Information.« Sie zwinkerte ihre skeptische Freundin neckisch an.

»Du hast dich mal wieder richtig schlaugemacht, hm?«, bemerkte Brenda etwas säuerlich. »Ist ja auch deine Spezialität.« Träumerisch blickte sie auf das T-Shirt, das Jessica zuvor eingepackt hatte. »Ich würde lieber in den Süden ziehen von hier aus.« Ihre Stimme klang sehnsuchtsvoll.

»Dann mach das doch«, unterstützte Jessica sie sofort. »Schließlich bist du völlig ungebunden. Single. Genau wie ich. Du kannst gehen, wohin du willst.«

»Was das Ungebundene angeht . . .« Brendas Blick schweifte zum Fenster.

»Ach?« Interessiert blickte Jessica sie an. »Du hast jemanden kennengelernt?«

»Na ja, weiß noch nicht . . . Er ist aus Europa.« Das schien für Brenda so etwas wie ein unüberwindliches Hindernis zu sein.

»Und was soll das heißen?« Jessica lachte. »Meine Vorfahren sind auch aus Europa hergekommen. Genauso wie deine.«

»Aus Deutschland, nicht?«, fragte Brenda. Nun klang ihre Stimme fast etwas hoffnungsvoll.

»Ja, aus Deutschland.« Mit einem Schulterzucken fügte Jessica hinzu: »Obwohl sich da mittlerweile auch noch ein paar andere Nationen eingemischt haben, glaube ich.«

»Aber die meisten aus Deutschland«, wiederholte Brenda, als wollte sie unbedingt darauf beharren.

Jessica vermutete etwas, und sie merkte, wie ihre Mundwinkel zu zucken begannen. »Er ist Deutscher? Der Mann, den du kennengelernt hast?«, fragte sie, obwohl sie es fast schon wusste. Sie und Brenda kannten sich schon seit dem Kindergarten, und manchmal hatte sie das Gefühl, sie konnten gegenseitig ihre Gedanken lesen.

»Ja.« Das klang ziemlich unglücklich. Brendas grüne Augen, die so gut zu ihren roten Haaren passten, richteten sich beinah flehend auf Jessica. »Du weißt, meine Eltern wollen, dass ich einen Iren heirate. Nur ein Ire kommt in Frage.«

»Sie haben dich ja auch mit genügend davon bekanntgemacht«, lachte Jessica. »Zwischen sechzehn und sechzig!«

»Echt.« Brenda rollte erneut die Augen. »Dieser eine Typ, dieser Autohändler, der ist schon Großvater!«

»Dann können deine Kinder ja mit seinen Enkeln spielen.« Jessica hatte ihren Koffer nun fast fertig gepackt. Sie blickte noch einmal prüfend auf alles, was darin lag, hinunter.

»Das ist nicht lustig, Jess!« Mit zusammengezogenen Augenbrauen starrte Brenda sie an.

»Du musst ihn ja auch nicht heiraten«, gab Jessica lässig zurück. »Du hast ja jetzt deinen Deutschen.« Sie lächelte. »Wie alt ist er?«

Brenda seufzte. »Ein Jahr jünger als ich. Oder du. Er ist auf so einem Working Holiday hier.« Ihr Gesichtsausdruck wirkte auf einmal ziemlich abwesend, während sich ein Lächeln in ihre Mundwinkel schlich, als vor ihrem inneren Auge anscheinend ein Bild erschien. »Hat gerade sein Studium in Deutschland abgeschlossen und will sich noch mal in der Welt umsehen, bevor er richtig zu arbeiten anfängt.«

»Das heißt, er bleibt nicht?«, fragte Jessica mit gerunzelter Stirn.

Nun verzog sich Brendas etwas pausbäckiges Gesicht fast zum Weinen. »Ja«, bestätigte sie. »Er ist nur drei Monate hier. Für dieses Trimester an der Uni. Da unterrichtet er Deutsch. Wenn das Trimester vorbei ist, zieht er weiter. Wein pflücken in Kalifornien oder so etwas.«

»Das ist doch prima«, sagte Jessica. »Süden. Du wolltest doch in den Süden. Geh doch mit.«

Entgeistert riss Brenda die Augen auf. »Meinst du wirklich?«

»Warum sollte ich das nicht wirklich meinen?« Jessica setzte sich zu ihr aufs Bett, wo Bren sich während ihres Herumlaufens für die meiste Zeit niedergelassen hatte, und legte einen Arm um sie. »Willst du meinen professionellen Rat als Psychologin? Geh, wohin dein Herz dich führt. Deshalb gehe ich jetzt nach South Dakota. Warum du nicht nach Kalifornien?«

Dieser Vorschlag schien Brenda zu überraschen. Sie wirkte unentschlossen.

»Du kannst es doch machen wie er«, schlug Jessica deshalb vor. »Du nimmst dir nur drei Monate vor. Wenn es dir dann in Kalifornien nicht gefällt – oder mit ihm –, kommst du wieder zurück.« Sie lächelte. »Auf die Art ist es keine endgültige Entscheidung. Du nimmst dir in gewisser Weise nur Urlaub von deinem normalen Leben. Wie er.«

Richtig erleichtert begannen Brendas Mundwinkel sich zu einem breiten Schmunzeln zu verziehen. »Jetzt weiß ich, warum du Psychologie studiert hast.«

»Ich will nur, dass meine beste Freundin glücklich ist.« Jessica lachte und hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. »Dazu brauche ich nicht Psychologie zu studieren.«

2

So ganz genau hatte Jessica nicht gewusst, was sie in Sioux Falls erwartete. Außer der Wasserfall natürlich, von dem die Stadt ihren Namen hatte. Der Big Sioux River war einer der schönsten Flüsse, die es gab, wenn man den Bildern im Internet glauben wollte. Die ganze Landschaft in South Dakota hatte etwas Urtümliches, als wäre die Zeit daran vorbeigegangen, und jederzeit könnten Indianer auf Indianerponys mit Geheul durch die Prärie stürmen.

Auch wenn Jessica wusste, dass man diese Gedanken, die ihr durch den Kopf liefen, während sie in die Stadt hineinfuhr, durchaus als rassistisch hätte bezeichnen können, machte sie sich darüber keine Sorgen. Denn sie wusste ebenso ganz genau, dass sie das nicht war. Für sie war jeder Mensch gleich viel wert und erst einmal ein Mensch, nichts anderes. Nur durch ein näheres Kennenlernen konnte man entscheiden, was genau für ein Mensch das war, nicht durch Äußerlichkeiten oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Herkunftsfamilie, davon war sie fest überzeugt.

Und ihr Studium hatte diese Überzeugung noch gefestigt. Je mehr sie darüber erfuhr, wie Menschen dachten und fühlten – die verschiedensten Menschen mit ganz verschiedener Herkunft –, desto mehr hatte sie erkannt, dass alle tief innerlich dieselben Probleme hatten, dieselben Erwartungen, dieselben Träume. Und alle auf genau die gleiche Art enttäuscht waren, wenn diese Träume platzten.

Unterschiedlich war nur, wie sie reagierten, wenn Träume sich erfüllten. Aber solche Menschen kamen nicht in Therapie, die waren einfach nur glücklich. Da brauchte niemand einen Seelenklempner, der ihm erzählte, dass er daran arbeiten sollte, nicht glücklich zu sein.

Jessica lachte, als sie daran dachte, wie verdreht diese Vorstellung war. Vor allem, wenn man durch eine Stadt wie Sioux Falls fuhr, wo alles noch ein bisschen so aussah, wie man es aus dem einen oder anderen Western kannte.

Doch nicht nur. Dem stand eine moderne Architektur gegenüber, die kaum vermuten ließ, dass man sich hier mitten auf der Prärie befand, die noch vor zweihundert Jahren nur von Büffeln bevölkert gewesen war. Und den Indianern, die von ihrem Fleisch lebten und sich in Kleidung aus ihrem Büffelleder hüllten.

Heutzutage konnte man nicht mehr so leicht erkennen, wer ein Indianer war und wer nicht. Alle trugen Jeans, Hemden und Cowboyhüte. Oder sogar geschäftsmäßige Anzüge. Nur das pechschwarze Haar und die etwas dunklere Haut unterschieden einen Native American, einen amerikanischen Ureinwohner, wie Indianer heutzutage politisch korrekt genannt wurden, von einem erst später eingewanderten Amerikaner aus Europa, Asien oder Afrika.

Jessicas Familie war schon vor der amerikanischen Unabhängigkeit 1776 nach Amerika gekommen, das damals noch weit davon entfernt war, die Vereinigten Staaten von Amerika zu sein. Es gab nur weites Land, das niemandem gehörte, Büffel und Indianer. Fühlte sie sich auch deshalb so zu dieser Urform des amerikanischen Lebens hingezogen?

Über sich selbst schmunzelnd schüttelte sie den Kopf. Ihr hessischer Ur-Ur-und-noch-viele-Urgroßvater hatte sich wohl nicht als Amerikaner betrachtet. Sie selbst allerdings war so uramerikanisch, wie man nur sein konnte. Fast zweihundertfünfzig Jahre später war von dem deutschen Erbe nur noch ihr blondes Haar übriggeblieben und etwas Stolz auf die Pionierleistung ihrer Vorfahren.

Langsam cruiste sie durch die Hauptstraße und ließ ihren Blick immer wieder von links nach rechts schweifen, während sie an den verschiedenen Läden vorbeifuhr. Sie musste sich ja orientieren, was es wo gab, wenn sie etwas brauchte. Vor allen Dingen war es wohl wichtig zu wissen, wo man Lebensmittel einkaufen konnte.

Noch einmal musste sie gähnen, wie sie es zuvor schon des Öfteren getan hatte. Sie war jetzt über acht Stunden mit dem Auto unterwegs und rechtschaffen müde. Aber gleich musste sie bei dem Haus ankommen, das sie gemietet hatte. Ein kleines Haus, das auf einer Ecke stand und etwas altertümlich aussah. Sie hatte Bilder davon im Internet gesehen. Obwohl es ein freistehendes Haus war, würde es für sie allein gerade so reichen, denn es hatte nur ein Schlafzimmer.

Die Geschäfte zogen weiterhin an ihr vorbei, da war ein Barbier, daneben so eine Art Souvenirladen, dann gab es auch ein paar Fast-Food-Restaurants, die üblichen Ketten, aber auch ein kleines, recht gemütlich aussehendes Café. Was man hier sicherlich auch gut gebrauchen konnte, war der Outdoorladen auf der anderen Straßenseite.

Sie fuhr weiter, und langsam erkannte sie die Abzweigung, die der Makler ihr beschrieben hatte. Nur noch diese Straße, und dann musste sie die Ecke, auf der ihr Haus stand, schon sehen können.

Wieder musste sie gähnen, während sie das Lenkrad drehte, um abzubiegen. Nicht dass sich diese Nebenstraße sehr von der Hauptstraße, von der sie gerade gekommen war, unterschied. Auch hier standen Häuser in demselben altertümlichen Stil, wie es auch ihres war. Die meisten waren nur größer als das, was sie selbst gemietet hatte. In einigen Auffahrten lagen Fahrräder oder anderes Spielzeug. Es war eindeutig, dass dort Kinder wohnten.

Unwillkürlich lächelte sie. Der Gedanke an Kinder zauberte fast immer ein Lächeln auf ihr Gesicht. Sie mochte sie einfach.

Aha, da war es. Das Haus dahinten auf dem Eckgrundstück musste es sein. Sie freute sich schon darauf, sich auf eine Couch sinken lassen zu können und zu schlafen. Sie hatte das Haus möbliert gemietet, und der Makler hatte ihr versichert, dass sie alles vorfinden würde, was sie zu ihrer Bequemlichkeit brauchte.

Endlich fuhr sie den Wagen in die Einfahrt direkt vor die Garage, die neben dem Haus stand. Sie stieg aus und streckte sich erst einmal. Auch ein weiteres Gähnen konnte sie nicht verhindern. Dann kramte sie in ihrer Tasche nach der Telefonnummer des Maklers, der ihr den Schlüssel übergeben musste.

Sie rief ihn an, aber er war gerade unterwegs mit anderen Kunden, und die Sekretärin teilte ihr mit, dass sie ihn sowieso nicht brauchte, weil der Schlüssel für das Haus unter einem Blumentopf neben dem Eingang auf sie wartete.

Erneut musste Jessica lächeln. In so einem altertümlichen kleinen Ort auf dem Land musste man sich wohl keine Sorgen um Einbrecher machen. Das war ein sehr anheimelndes Gefühl.

Sie ging auf den Eingang zu, sah sich nach dem Blumentopf um, der nicht schwer zu finden war, hob ihn etwas an und fand den Schlüssel wie versprochen darunter. Sie nahm ihn, ging die paar Stufen auf die Veranda hinauf und weiter zur Tür, zog die Fliegengittertür auf, hielt sie mit einer Hand fest und schloss mit der anderen auf.

Sofort stand sie im Wohnzimmer. Und da war auch die Couch, von der sie schon geträumt hatte. Ihre Augen fielen fast zu, weil sie sich bereits darauf niedersinken sah. Wenn jemand hier gewesen wäre, hätte er sich über das ziemlich unintelligente Lächeln gewundert, das auf einmal Jessicas sonst an sich immer sehr intelligent wirkendes Gesicht überzog.

Sie wankte auf die Couch zu, um sich fallenzulassen, da hörte sie plötzlich ein Geräusch. Im selben Moment hatte sie das Gefühl, auch etwas zu riechen. Kein sehr angenehmer Geruch.

Sie rümpfte die Nase. Dann blickte sie sich im Wohnzimmer um. Hier war nichts, es sah alles ganz normal aus. Aber es konnte natürlich immer sein . . . hier auf dem Land . . . Und der Makler hatte gesagt, das Haus hätte eine Weile leergestanden. Ungern und sehr misstrauisch blickte sie hinter die Couch. Doch die tote Ratte, die sie befürchtet hatte, dahinter zu finden, fand sie nicht.

Auf einmal hörte sie ein Kreischen aus der Richtung, in der sie die Küche vermutete. Seufzend ließ sie ihre Tasche auf die Couch fallen und folgte dem Geräusch. Allerdings schlich sie sich nur vorsichtig daran heran, weil sie es nicht richtig einordnen konnte. Sie hätte sich gewünscht, einen Baseballschläger zu haben, mit dem sie eventuelle Eindringlinge hätte abwehren können.

Hatte sie nicht eben noch vermutet, so etwas wie Einbrecher gäbe es hier in der Prärie gar nicht? Da hatte sie sich vielleicht geirrt.

Die nächsten Dinge geschahen fast gleichzeitig. Sie trat in eine Pfütze, dass es platschte, praktisch im selben Moment flog ihr etwas kleines Schwarzes entgegen, sodass sie gerade noch so ausweichen konnte, dann hörte sie hinter sich ein sehr unwilliges Fauchen.

Sie wusste nicht, was sie zuerst tun sollte, ihren Fuß aus der Pfütze zurückziehen oder sich umdrehen, um herauszufinden, was die Quelle dieses Fauchens war. Gab es hier in South Dakota irgendwelche Raubtiere? Pumas? Bären? Nein, dafür war das . . . Ding dann doch zu klein gewesen.

Kojoten gab es, das wusste sie, aber wie ein Kojote hatte das, was da auf sie zugeflogen war, nicht gewirkt. Schlangen? Nein. Sie schüttelte den Kopf. Eine Schlange auf keinen Fall. Die waren nicht schwarz. Oder doch, fiel ihr da ein. Es gab schwarze Mambas. Und die waren extrem giftig.

Ihr Herz raste plötzlich. Sollte sie sich wirklich umdrehen, um festzustellen, was da war? Aber wenn sie es nicht feststellte – sie schluckte und ihr brach der Schweiß aus –, würde sie dieses Etwas vielleicht trotzdem angreifen. Schon spürte sie den Biss im Nacken.

Das alles hatte nur Sekundenbruchteile in Anspruch genommen, aber nun merkte sie, wie ihr Schuh – es war nur einer der Espadrille, die sie zum Autofahren getragen hatte, aus Bequemlichkeit für die lange Fahrt – langsam durchnässt wurde.

»Ach, was soll’s?« Tief durchatmend nahm sie all ihren Mut zusammen und drehte sich um.

»Miau?«, machte es da fragend an dem Schuh, der noch nicht nass geworden war, und eine kleine schwarze Katze versuchte sich an Jessicas Bein zu reiben.

Voller Erleichterung lachte sie laut auf, und die kleine Katze sprang erneut fauchend zurück und starrte sie dann missbilligend an.

»Du hast recht.« Jessica nickte. »Da hast du dich anscheinend eben schon erschreckt, und jetzt erschrecke ich dich auch noch. Tut mir leid.«

Die Katze setzte sich auf den runden Teppich, der mitten im Raum vor dem Sofa lag, und begann, sich zu putzen. Man hätte meinen können, sie hatte Jessicas Entschuldigung angenommen.

Mit einem bedauernden Blick wandte Jessica sich von der Katze ab, zog jetzt ihre Schuhe aus und folgte auf nackten Füßen dem nassen Pfad, an dessen Ende sie schon in der Pfütze gestanden hatte.

»Ach du liebe Güte!« In der Küche sah sie die Bescherung, die diese Pfütze verursacht hatte. Alles stand unter Wasser. Wahrscheinlich ein Rohrbruch.

Der Boden war nicht ganz eben, sodass sich das Wasser in der Mitte in einer Kuhle gesammelt hatte. Es war aber schon so viel geworden, dass ein Teil davon begonnen hatte, ins Wohnzimmer zu laufen.

Für einen Moment folgte Jessica mit ihrem Blick einfach nur entsetzt dem kleinen Rinnsal, das in der Pfütze endete, die immer größer wurde. Der Adrenalinschub, der zuerst durch die Katze und dann durch diese unangenehme Überraschung verursacht worden war, hatte ihre Müdigkeit für den Augenblick vertrieben. Sie musste irgendetwas unternehmen.

Mit platschenden Füßen ging sie durch die Küche und öffnete einen Schrank, weil sie hoffte, darin irgendwelche Putzutensilien zu finden. Sie fand auch einen Eimer und einen Mopp, aber nichts, womit sie das Unheil weiter aufhalten konnte. Seufzend fing sie an, das Wasser mit dem Mopp aufzuwischen und in den Eimer zu befördern. Aber schon nach kurzer Zeit sah sie, dass sie damit nicht weit kommen würde. Es lief immer weiter Wasser in die Kuhle, woher auch immer das kommen mochte. Da bereits alles unter Wasser stand, konnte Jessica das nicht genau erkennen.

Sie ließ den Mopp im Eimer stehen und ging ins Wohnzimmer zurück, rief den Makler an. Die schwarze Katze beobachtete sie vom immer noch trockenen Teppich, als wäre sie eine Richterin beim Eiskunstlauf, die Jessicas Leistung beurteilen sollte. »Du bist auch keine große Hilfe«, seufzte Jessica und warf einen strafenden Blick auf sie. Der die Katze aber in keiner Weise beeindruckte.

»Da können wir jetzt auch nichts machen«, meinte die Sekretärin des Maklers wahrscheinlich schulterzuckend – das konnte Jessica ja nicht sehen –, als Jessica sie erreichte. »Ist eben ein altes Haus.«

»Sie könnten einen Klempner schicken«, schlug Jessica etwas genervt vor. Langsam meldete sich ihre Müdigkeit wieder. Sie hätte so gern geschlafen.

»Ja, könnte ich.« Die schleppende Sprechweise der Frau begann, Jessica aufzuregen. »Aber ich weiß nicht, ob der Zeit hat.«

Es gibt nur einen Klempner hier in diesem Nest? dachte Jessica kopfschüttelnd. »Und was soll ich jetzt machen?«, fragte sie schicksalsergeben.

»Abwarten«, sagte die Frau. »Wenn es ein Rohrbruch ist, wickeln Sie einfach ein Tuch drum. Ich sage dem Klempner Bescheid.« Das war wahrscheinlich eine große Leistung für sie, so viel zu sprechen an einem einzigen Tag und in diesem langsamen Tempo. Deshalb legte sie einfach auf.

»Na, hier ist der Kunde aber auch König«, bemerkte Jessica sarkastisch zu sich selbst, während sie ihr nun stummes Telefon etwas entgeistert anstarrte.

Sie beobachtete die Wasserpfütze, die sich langsam und für den Moment wohl unaufhaltsam dem Teppich näherte. So konnte es nicht bleiben. Bedauernd trat sie auf den Teppich zu und sah die Katze an, die diesen Teppich anscheinend als ihr ureigenstes Territorium betrachtete. Sie wohnte ja auch schon länger hier als Jessica.

Oder auch wenn sie hier nicht wohnte, benahm sie sich doch so, als ob sie das Haus regelmäßig als Absteige benutzte. Es musste irgendwo ein offenes Fenster oder so etwas sein, durch das sie hereingekommen war. Denn laut Aussage des Maklers war das Haus ja schon einige Zeit unbewohnt. Und es war abgeschlossen gewesen. Den Schlüssel unter dem Blumentopf hatte die Katze wohl kaum benutzen können.

»Tut mir leid«, sagte sie, griff nach der Katze und hob sie hoch.

Die Katze war so verdattert, dass sie sich noch nicht einmal wehrte, als Jessica sie im Arm hielt und den Teppich nun beiseite räumte.

»Auf jeden Fall brauche ich Gummistiefel oder so was.« Jessica entschloss sich, sich nicht über diese ganze Sache hier aufzuregen. Sie konnte sie ja doch nicht ändern. Sie musste warten, bis der Klempner kam.

Gummistiefel hatte sie nicht im Gepäck – wer dachte denn auch schon an so was? – und so überlegte sie, wo sie welche herbekommen konnte. Dieser Outdoorladen . . . Die hatten bestimmt so was.

»Du kennst dich ja hier aus, oder?«, sagte sie zu der Katze, weil sie das Gefühl hatte, es beruhigte sie, wenigstens mit jemandem zu sprechen, auch wenn es nur eine Katze war. »Denkst du, der Outdoorladen ist die richtige Adresse für Gummistiefel?«

»Mau«, machte die Katze bestätigend, sah aber gleichzeitig so aus, als hielte sie Jessica für geistig ziemlich beschränkt, dass sie sie das überhaupt fragte.

»Na dann . . .« Jessica setzte das Tier wieder auf den Boden, in den noch trockenen Teil des Wohnzimmers. »Muss ich wohl schneller einkaufen gehen, als ich dachte. Sonst kann ich mir noch nicht einmal einen Kaffee machen, ohne gleich wegzuschwimmen.«

Sie schnappte sich ihre Tasche und hob die Katze noch einmal hoch, um sie mit vor die Haustür zu nehmen – obwohl das wahrscheinlich wenig Sinn hatte, da sie ja offensichtlich wusste, wie sie ins Haus hineinkam –, wo sie sie auf der Veranda absetzte.

»Sag dem Klempner, ich komme gleich zurück«, wies sie sie scherzhaft an, musste über sich selbst lachen und ging dann zu ihrem Wagen.

Nach der schleppenden Art, wie ihre Meldung des Rohrbruchs von der Sekretärin des Maklers aufgenommen worden war, rechnete sie nicht mit einem zeitnahen Eintreffen des Klempners. Sie würde die Gummistiefel wohl noch eine ganze Weile brauchen, nahm sie an.

Es dauerte nur ein paar Minuten, bis sie bei dem Outdoorladen ankam, den sie schon auf der Herfahrt gesehen hatte. Wahrscheinlich dauerte in diesem Nest jede Fahrt nur ein paar Minuten, egal wo man hinwollte. Sie fuhr ihren Wagen auf den Parkplatz vor dem Geschäft.

Mit einem suchenden Blick ging sie in den Laden hinein, der sie mit dem üblichen Outdoor-Equipment empfing. Es gab Zelte, Gaskocher, Outdoorbekleidung inklusive vieler, vieler Hüte, ausklappbare Campingstühle mit Lehnen, in die Dosenhalter eingebaut waren, noch vieles andere und natürlich Gewehre. Gummistiefel sah sie auf den ersten Blick nicht, aber sie war überzeugt davon, die würde es hier auch geben. Der Laden war sehr groß und erstreckte sich weit nach hinten. Sie hatte noch nicht alles gesehen.

Als sie weiterging und ihren Blick immer noch nach links und rechts schweifen ließ, um nichts zu verpassen, was vielleicht einem Gummistiefel ähnlich sehen könnte, hörte sie auf einmal laute Stimmen. Es klang wie ein Streit.

Sie runzelte die Stirn und wandte den Kopf in die Richtung, aus dem die Stimmen gekommen waren. Stritt sich da ein Kunde mit einem Verkäufer, weil er nicht gut bedient wurde? Die Stimmen klangen jedoch sehr jung, wie Kinderstimmen fast. Nur eine der Stimmen wirkte älter. Eine Mutter mit ihren Kindern, die irgendetwas anstellten?

Jessica lächelte. Sie mochte Kinder gern, aber sie wusste auch, dass es nicht immer einfach war, mit ihnen umzugehen, auch wenn sie noch keine Erfahrung als Mutter hatte. Wer wusste das nicht?

Dann jedoch wurde die erwachsene Stimme lauter, fast befehlend. Und sie klang nicht sehr freundlich. Es war eindeutig die Stimme einer Frau, aber sie hatte etwas Hartes, Unerbittliches.

Unwillkürlich war Jessica den Geräuschen gefolgt, um zu sehen, was hier los war. Auch wenn sie das wahrscheinlich nichts anging. Aber die wütende Stimme eines Erwachsenen und die eher eingeschüchterten Stimmen von Kindern verhießen eventuell nichts Gutes.

Auf einmal knallte es, und mit einem lauten Geräusch fiel etwas herunter. Es hörte sich an wie blechernes Geschirr, das auf dem Boden noch eine Weile nach seinem endgültigen Platz suchte.

In diesem Moment kam Jessica um ein Regal herum, auf dem auf ihrer Seite hier ebenfalls Geschirr gestapelt war, jedoch aus Kunststoff und Holz, nicht aus Blech.

Das erste, was Jessica sah, war das heruntergefallene Blechgeschirr, denn sie wäre fast darauf getreten. Automatisch bückte sie sich und hob es auf. Dann erst hob sie den Blick, um die Menschen anzusehen, die sie zuvor nur gehört hatte.

Drei dunkle Augenpaare starrten sie an. Nun sprach niemand mehr, weder laut noch leise. Die dunklen Augenpaare befanden sich in auch recht dunklen Gesichtern unter ausnahmslos schwarzen Haaren. Die Frisuren waren allerdings sehr unterschiedlich.

Das sind Indianer, dachte Jessica und fragte sich dabei fast gleichzeitig, warum sie das so überraschte. Schließlich hatte sie schon die ganze Zeit an Indianer gedacht. Aber sie hatte noch nie welche getroffen.

Und sie kamen nicht auf sattellosen Ponys über die Prärie galoppiert, sondern standen in einem Geschäft vor dem Regal mit dem Campinggeschirr. Zudem unterschied sich ihre Kleidung auch in nichts von dem, was Jessica sonst hier gesehen hatte. Die große, breitschultrige Frau trug Jeans und ein Hemd, der zirka zwölfjährige Junge ebenfalls Jeans und ein T-Shirt und das zirka fünfzehnjährige Mädchen eine etwas farbenfrohere lockere Hose und ein bauchnabelfreies Top. Hinter ihnen am Fuße des Regals lagen ein paar Schulrucksäcke, die sie wohl einfach dort fallengelassen hatten.

Zwar hatten ihr die drei ein paar Schrecksekunden gegönnt, aber dann erklang die harte und unerbittliche Stimme wieder, die Jessica schon zuvor gehört hatte. Selbstverständlich gehörte sie keinem der Kinder, sondern der Frau, die fast wie eine Rachegöttin vor ihnen stand und von ihrer sie überragenden Höhe auf sie hinunterblickte. »Ich kann mich jetzt nicht mehr um euch kümmern«, sagte sie. »Geht und macht eure Hausaufgaben.«

Die beiden Kinder schauten sie an, als hätten sie sie nicht verstanden, und rührten sich nicht. Ihre Blicke wanderten zu Jessica, die immer noch hinter der unerbittlichen Frau stand. Sie sahen neugierig aus. Sie wollten jetzt nicht gehen. Jessica war etwas Neues für sie, denn in diesem Nest sah man wahrscheinlich nicht so oft Fremde. Und wie Kinder nun einmal so sind, wollten sie in Erfahrung bringen, wer diese Fremde wohl sein mochte. Hausaufgaben konnten da in der Aufregungsskala nur abfallen.

»Sofort!«, befahl die große Frau jetzt und begleitete diesen Befehl noch mit einer Armbewegung, die fast so aussah, als wollte sie die Kinder schlagen, dann jedoch nur nach hinten in den Laden wies. »Ich sage es nicht noch einmal!«

Murrend griffen die Kinder nach ihren Rucksäcken und warfen sie sich locker über die Schulter. Zumindest das etwas ältere Mädchen sah aus, als hätte sie große Lust, ihren Rucksack auf die Zehen der breitschultrigen Frau fallenzulassen. Dann jedoch ging sie mit dem Jungen in die Richtung, die die große Frau ihnen angezeigt hatte. Beide schauten sich immer wieder nach Jessica um, und die Neugier war ihnen immer noch anzusehen.

In dem Moment, als sie das Gefühl gehabt hatte, die Frau wollte die Kinder schlagen, war Jessica einen Schritt vorgezuckt, aber als es dann nicht geschah, abrupt wieder stehengeblieben. Deshalb stand sie jetzt praktisch auf einem Bein nach vorn gebeugt, während das hintere kaum mehr den Boden berührte.

»Ist das eine Yogaübung?«, fragte die große Frau auf eine Art, als würde sie sich köstlich über Jessica amüsieren, ohne zu lachen.

Sie zog ihre instabile Körperhaltung ins Lächerliche, um sich selbst mehr Stabilität zu verschaffen, eine Art moralischen Vorteil, der Jessica wahrscheinlich auf ihren Platz verweisen sollte. Nämlich dass sie das hier alles nichts anging und sie sich da raushalten sollte. Vermutlich hatte dieser indianische Kinderschreck es gern, sich überlegen zu fühlen, und machte sich regelmäßig über andere Leute lustig.

Was für eine unsympathische Person, dachte Jessica. Ich hoffe, mit der muss ich nicht viel zu tun haben.

Obwohl es unbehaglich in Jessica grummelte, war es psychologisch gesehen immer am besten, solchen Leuten keine große Angriffsfläche zu bieten, wie sie durch ihre Ausbildung wusste. Deshalb hielt sie sich mit jeglicher Art von Kommentaren zurück, stellte sich selbst wieder sicher auf zwei Beine und den Blechnapf ins Regal und blickte sich erneut suchend um.

»Suchen Sie etwas Bestimmtes?«, fragte da die Frau in ihrem Rücken.

»Ich finde es schon.« Jessica nickte ihr nur beiläufig zu und entfernte sich etwas von dem Regal.

»Mir gehört der Laden hier«, erwiderte die Frau. »Im Allgemeinen weiß ich, wo alles ist.«

Ihr gehört der Laden. Jessica schloss kurz die Augen. Nun ja, Gummistiefel würde sie wohl so schnell keine mehr brauchen, und sie hatte auch nicht vor, in nächster Zeit campen zu gehen, also konnte sie den Kontakt trotzdem auf das Nötigste beschränken. Es sei denn, es war etwas mit den Kindern.

Sie drehte sich um. »Gummistiefel«, gab sie zurückhaltend Auskunft. »Ich brauche Gummistiefel. Haben Sie so etwas?«

»Natürlich.« Die große Frau mit den schwarzen Augen nickte. »In der Angelabteilung. Sogar welche, die bis über die Taille gehen.«

Gegen ihren Willen brachte das Jessica wieder ein wenig zum Lächeln. »In einen Fluss wollte ich eigentlich nicht waten, ich habe nur einen Rohrbruch in meinem Haus. Also denke ich, normal hohe Gummistiefel reichen.«

Die Besitzerin des Ladens ging ohne ein Wort an ihr vorbei nach hinten. Vermutlich beinhaltete das eine Aufforderung an Jessica, ihr zu folgen, aber längere Redeschwalle waren wohl nicht ihr Ding.

Jessica atmete tief durch und folgte ihr nach.

»Welche Schuhgröße haben Sie?« Der Blick der Frau wanderte auf Jessicas Füße, als sie hinter ihr in der Angelabteilung angekommen war. »Sechs?«

»Sieben«, antwortete Jessica.

»Hm.« Das war eher ein Brummen als ein Wort. Die Frau beugte sich hinunter, griff in den untersten Teil des Regals und tauchte mit einem Paar dunkelgrüner Gummistiefel in der Hand wieder auf. »Dann müssten die hier passen«, sagte sie, streckte den Arm aus und hielt Jessica die Gummistiefel hin.

»Kann ich die irgendwo anprobieren?«, fragte Jessica und sah sich nach einem Schemel oder so etwas in der Art um.

»Wo Sie wollen.« Sie erhielt nur eine uninteressierte Antwort, und die Frau kehrte einfach an ihr vorbei in den anderen Teil des Ladens zurück. Anscheinend hatte sie beschlossen, dass Jessica ausreichend bedient worden war.

Da sie keinen Stuhl oder etwas Ähnliches sah, auf das sie sich hätte setzen können, zog Jessica einen ihrer Schuhe im Stehen aus und schlüpfte dann in den Gummistiefel. Er passte perfekt. Als sie jedoch auf die Größe schaute, erstaunte es sie sehr, eine Neun in das Gummi hineingestanzt zu sehen. Oder war das vielleicht eine Sechs?

Sie zog den Gummistiefel wieder aus und ihren eigenen Schuh wieder an. Sie hatte gesagt Sieben, und die Frau hatte ihr eine Sechs gegeben. Und die Sechs passte. Also hatte sie wohl tatsächlich einen ganz guten Blick für Füße.

Dennoch ärgerte Jessica sich, dass sie ihre Auskunft einfach so ignoriert hatte. Wahrscheinlich akzeptierte sie es grundsätzlich nicht, nicht recht zu haben. Sie hatte Jessicas Füße auf eine Sechs geschätzt, und ganz egal, was Jessica ihr sagte – die es ja eigentlich wissen musste –, sie gab ihr Gummistiefel in Größe Sechs.

Auch wenn sie jetzt zufällig passten, sie hätte ihr zuerst die Größe Sieben geben müssen, um festzustellen, dass die vielleicht zu groß waren, und dann erst die Sechs zu probieren.

Erneut erinnerte Jessica sich an die Härte und Unerbittlichkeit in der Stimme dieser Frau, die sie schon von weitem wahrgenommen hatte. Sie allein war das Einzige, was sie interessierte, niemand anderer. Ihre Kinder nicht und ihre Kunden nicht.

Jessica wunderte sich, dass eine solche Frau überhaupt Kinder hatte. Das passte irgendwie überhaupt nicht zu ihr. Aber das war schließlich oft der Fall. Es gab Leute, die niemals hätten Kinder haben sollen, und trotzdem hatten sie welche.

Sie nahm sich vor, die Kinder noch mehr im Auge zu behalten, als sie es ohnehin schon vorgehabt hatte. Wenn sie je einmal einen blauen Fleck haben sollten . . .

Doch jetzt musste sie erst einmal diese Gummistiefel hier bezahlen und nach Hause zurückkehren, um zu sehen, wie sich der Rohrbruch entwickelt hatte. Und auf den Klempner warten, der vielleicht in einer Stunde kam oder auch in zwei oder drei . . . oder gar nicht? In dieser Stadt hier konnte sie das noch nicht einmal einschätzen.

Widerstrebend, weil sie die Sache mit der Schuhgröße eigentlich ansprechen wollte, gleichzeitig aber auch wusste, dass die Gummistiefel ja passten und sie sich vom Resultat her nicht beklagen konnte, begab sie sich zur Kasse. Eine zweite Sache, die sie hätte ansprechen wollen, wären die Kinder gewesen, aber auch da hatte sie schließlich schon beschlossen, das lieber sein zu lassen. So war sie also im Großen und Ganzen mit sich unzufrieden, als sie endlich an dem Kassentisch, hinter dem die Besitzerin des Ladens gerade etwas in ein Buch eintrug, ankam.

»Wynona! Mika hat sich in die Hand geschnitten!« Das Mädchen, das die Frau, die anscheinend also Wynona hieß, zuvor mit ihrem Bruder nach hinten geschickt hatte, kam laut rufend auf den Kassentresen zugerannt.

Wynona schloss sich ihrer Aufregung nicht an, sondern richtete sich ganz ruhig auf und fragte: »Was hat er jetzt wieder angestellt, Kim?«

»Er wollte etwas ausschneiden, und dabei ist ihm die Schere abgerutscht«, erklärte Kim, nun ebenfalls ruhiger. »Blutet fürchterlich!«

»Kann ich mir vorstellen.« Wynona warf einen ernsten Blick – konnte sie überhaupt lächeln oder gar lachen? – auf Jessica. »Sie wollen die Gummistiefel?«

Jessica nickte nur. »Aber das hat Zeit. Kümmern Sie sich besser zuerst um Ihren Sohn.« Wie konnte diese Frau hier so ruhig stehen? Jessica selbst war schon ganz hibbelig von dem, was Kim gesagt hatte, und von der Unruhe, die sie ausstrahlte.

Wynona schien zu stutzen. »Vierzig Dollar«, sagte sie dann und zeigte auf die Stiefel. »Sie können das Geld auch einfach hier liegenlassen.« Sie drehte sich um, ging auf ihre Tochter zu, und die beiden begaben sich nach hinten.

Verdutzt blickte Jessica den sich entfernenden Gestalten nach. Das war allerdings sehr . . . ländlich. Diese Frau, Wynona, hatte sie weder nach ihrem Namen noch nach ihrer Adresse gefragt. Auch schien sie sich keine Sorgen darum zu machen, dass Jessica die Stiefel einfach nicht bezahlen würde. Oder dass jemand anderer kam und sich das Geld vom Kassentresen holte, wenn Jessica es dort lassen würde und niemand hier war.

Sie war hin- und hergerissen. Sollte sie bleiben oder sollte sie gehen? Unentschlossen nahm sie zuerst einmal ihr Portemonnaie heraus und suchte nach Bargeld. Sie hatte keine vierzig Dollar. Normalerweise bezahlte sie mit Karte. Wie jeder andere auch. Das konnte sie aber nur, wenn jemand hier war, der die Karte durch das Lesegerät zog und die Kasse entsprechend bediente.

Also hatte sich das schon mal erledigt. Aber was sollte sie jetzt tun?

»Au!« Ein durchdringender Schrei drang von hinten nach vorn.

Alarmiert zuckte Jessica hoch. Das Portemonnaie wäre ihr beinah aus der Hand gefallen. Der hohe Schrei musste von dem Jungen gekommen sein, der sich verletzt hatte. Wahrscheinlich ging seine Mutter nicht sehr sanft mit ihm um.

In ihr schien sich eine Art Brodeln aufzubauen, das sie nicht unterdrücken konnte. Wie das Wasser im Topf, das erst Luftblasen bildete – das war schon die ganze Zeit der Fall –, jetzt aber endgültig hochstieg und gleich überkochen würde.

Die ganze Zeit hatte sie sich zurückgehalten, aber jetzt konnte sie einfach nicht mehr. Mit großen Schritten begab sie sich nach hinten.

Hinter einem Vorhang fand sie die kleine Familie. Der Junge – Mika hatte seine Schwester ihn wohl genannt – saß am Tisch und hielt seinen Arm von sich gestreckt. Seine Mutter beugte sich über seine Hand und war gerade dabei, ein Taschentuch über dem Daumen zuzuknoten.

»Das sollte reichen«, sagte sie. »Pass das nächste Mal besser auf. Wie oft habe ich dir das schon gesagt?«

In Anbetracht der Tatsache, dass der Junge sicher Schmerzen hatte und ein bisschen Trost hätte vertragen können, klang die Stimme dieser Wynona schon wieder sehr hart. Aber selbst unter normalen Umständen . . . Jessica konnte es nicht glauben. Hatte sie ihn überhaupt in den Arm genommen, als sie hereingekommen war? Wahrscheinlich nicht.

»Warum hast du nicht die andere Schere genommen?«, fragte Wynona jetzt und ließ ihren Blick durch den Raum schweifen. Dann griff sie nach Mikas Schulrucksack und schaute hinein, kramte darin herum. »Die habe ich doch extra für die Schule gekauft.«

»Die ist überhaupt nicht scharf«, beklagte Mika sich und schien seine Hand für einen Augenblick vergessen zu haben. »Damit kann man nichts ausschneiden.«

»Deine Lehrerin hat dir aber bestimmt nicht gesagt, dass du deinen Daumen ausschneiden sollst.« Wynonas Lippen pressten sich zusammen und sie sah Mika strafend an.

»Das kann doch jedem mal passieren.« Jessica konnte sich nicht mehr zurückhalten und mischte sich ein. »Besonders einem Kind. Wie alt ist er? Zwölf?«

Erstaunt blickte Wynona, die am Tisch saß und deshalb jetzt nicht ganz so furchteinflößend wirkte, zu ihr hoch. »Das hier ist privat«, wies sie Jessica fast genauso scharf zurecht wie zuvor Mika. »Sie haben hier nichts zu suchen.«