Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Wewer Band

- Sprache: Deutsch

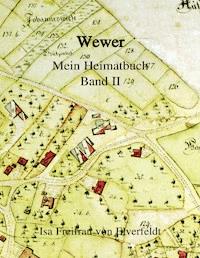

Wewer, Mein Heimatbuch, Band II enthält wieder viele Einzelthemen zu dem Dorf Wewer als Bauerndorf im Wandel: Es geht um Gesundheit und Krankheit, den Bau der Eisenbahn und deren Bedeutung für Wewer, Kirche, Schule, Krüge und Brauchtum vor und nach dem 2. Weltkrieg, aber auch verschiedene Lebensbilder des 19. und 20. Jahrhunderts, darunter mehrerer Frauen. Es werden die wirtschaftlichen Entwicklungen der Adelsfamilie dokumentiert, die anstelle der alten Sägemühle nach dem 2. Weltkrieg ein neues Sägewerk errichteten und sich schon vorher als Pioniere im Obstbau und im Flurholzanbau betätigt hatten, wobei die Pappeln zusammen mit den Zwetschenbäumen der Gemeinde Wewer ein neues Gesicht gaben. Den größten Teil des Bandes 2 nimmt jedoch erstmalig in diesem Umfang die Zeit Wewers unter dem Nationalsozialismus in Anspruch, Wewer in der sog. Schlacht um Paderborn in einem Zeitzeugenbericht, die Gesetzlosigkeit nach dem Krieg durch Racheakte ehemaliger Zwangsarbeiter, die Entnazifizierung und der Neubeginn auch für viele in Wewer gestrandete Ausgebombte oder Flüchtlinge.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Wewer als Bauerndorf

1.1 Wewer, mein Heimatdorf

1.2 Gesundheit, Krankheit, Tod

1.3 Auswanderer

1.4 Eine frühe Feuerwehr und die „Polizei“

1.5 Die Krüge und die Sommerfrische

1.6 Eine Eisenbahn für Wewer

1.7 Brauchtum

1.8 Wewer – vor und nach dem Krieg

1.9 Der Abriss des Glehnhauses

1.10 Tischlerei Reineke

Was die Adelsfamilien hinterließen

2.1 Beinahe ein Unikum: der dreiseitige Liboristein

2.2 Die sechsreihige Eichenallee

2.3 Schlossgärtnerei und Gemeindeobst

2.4 Die berühmte Tierhecke

2.5 Vom Zwetschendorf zum Pappeldorf

2.6 Bau des Sägewerks – und die Dransfeld-Familie

Zwei Weltkriege und die Nachkriegszeit

3.1 Der 1. Weltkrieg

3.2 Das Dritte Reich – Deutschland unter dem Nationalsozialismus

3.2.1 Die Wewersche Schulchronik

3.2.2 Der Gemeinderat

3.2.3 Wewer unter dem Nationalsozialismus

3.2.4 Die Entnazifizierung

3.2.5 Der Flughafen

3.2.6 Wewer in der „Schlacht um Paderborn“

3.2.7 Ein Junge im Kugelhagel

3.3 Kriegsende, aber noch kein Frieden

3.3.1 Gesetzlosigkeit und Rache auf Gut Wilhelmsburg (bis Ende 1945)

3.3.2 Flüchtlinge im Schloss

3.3.3 Hunger – der verräterische Braten im Bollerwagen

3.4 Das Leben geht weiter

Lebensbilder

4.1 19. Jahrhundert: Gertrud Roggel-Glehn, eine Frau gibt nicht auf

4.2 Ein Banküberfall, eine tapfere Frau und ein Dorforiginal

4.3 Ein Künstler aus Wewer: Franz Thöne

4.4 Auch Willy Lucas malte in Wewer

4.5 Ein Wewerscher „Hauptmann von Köpenick“

4.6 20. Jahrhundert: Katharina Sill – eine Katholikin übernimmt Verantwortung für ihre Gemeinde

4.7 Die Post in Wewer – damit konnte man rechnen

Nachwort

Literaturverzeichnis

Benutzte Archive

Vorwort

Von gestern für morgen lernen1

Die Resonanz auf den ersten Band ermutigt mich, in derselben Weise fortzufahren, und neue Quellenfunde mit selbst Beobachtetem und Erlebtem zu verbinden. Wieder kann ich auch auf die schier unerschöpflichen Informationen des Wewerschen Lagerbuches aus den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts zurückgreifen, dessen Konzept seit vielen Jahren im Imbsen’schen Archiv in Münster auf seine Erschließung für die Wewersche Geschichte wartet.

Soweit die Quellen und meine eigenen Erinnerungen der jüngeren Zeit nicht ausreichten, ergab sich die Notwendigkeit, Wissenslücken durch die Befragung von Zeitzeugen zu schließen. Ein Höhepunkt ist dabei der Erlebnisbericht des Herrn Fritz Dransfeld. Durch das von ihm so anschaulich geschilderte Schicksal eines damals jungen Burschen wird das geschichtliche Wissen um die dramatischen Kämpfe in Wewer lebendig.

Es war mir wichtig, auch das Schicksal Wewerscher Frauen zu beleuchten. Trotz nur geringer Quellen werden zwei Wewersche Frauengestalten beispielhaft für das 19. und das 20. Jahrhundert vorgestellt. In der Architektur des Dorfes werden einige Haustypen näher betrachtet, allen voran das berühmte Glehn‘sche Haus. Und wieder geht es, als Teil der Wewerschen Geschichte, um einen Rückblick auf den Brenken’schen Betrieb, dieses Mal auf das Sägewerk unterhalb des Schlosses.

Beim Thema des 1. Weltkriegs und der Zwischenkriegszeit habe ich etwas weiter ausgeholt, um den heutigen Lesern die dramatischen politischen und wirtschaftlichen Umstände verständlich zu machen. Für den 1. Weltkrieg wurden wegen des besonderen historischen Wertes Fotos meines Vaters von der Ostfront beigefügt.

Auch bei der Schilderung des Nationalsozialismus habe ich mich bemüht, zunächst die Sicht der damaligen Menschen in Erinnerung zu rufen, keinesfalls um die Zeit zu verharmlosen, sondern um der Gefahr zu entgehen, die Geschichte nur vom Ende, von der Schoa her, zu betrachten. Aber ebenso, um Lehren für die Gegenwart und Zukunft zu ziehen und zu zeigen, dass sich keine Generation der Verantwortung in den moralischen Fragen ihrer Zeit entziehen kann.

Bewusst habe ich viel Originalton verwendet, wie die Auszüge aus der Schulchronik während der NS-Zeit, um durch die uns teilweise fremde Ausdrucksweise daran zu erinnern, dass man die alten Dokumente nicht nur aus der Sicht von heute lesen kann.

Informativ, nachdenklich, kritisch, aber mit einigen Anekdoten vielleicht auch amüsant, soll Band II wieder eine Reise durch verschiedene Jahrhunderte unserer Gemeinde sein und einzelne Mosaiksteine zu unserer Geschichte liefern. Die in diesem Band II auftauchenden Namen einiger Mitglieder der Adelsfamilien lassen sich wieder in den Geschlechterlisten am Schluss von Band I identifizieren.

So wünsche ich eine interessante und amüsante Lektüre, für alle, denen Wewer ebenso wie mir eine Heimat ist oder die sich aus anderen Gründen mit Geschichte befassen.

1Titelzeile eines Artikels über die Zusammenarbeit von Kreismuseum Wewelsburg und Hauptschule, WB, 15.5.2012.

Kapitel 1

Wewer als Bauerndorf

1.1Wewer, mein Heimatdorf

Das 19. Jahrhundert war auch für Wewer, trotz allen sichtbaren Fortschritts, ein Jahrhundert voller Sorgen und Nöte. Neben Wetterextremen mit Stürmen und Hochwasser, die Haus und Feld bedrohten, gab es die Unsicherheiten, die mit der Separation, also der Aufteilung des Gemeineigentums in freies bäuerliches Land, verbunden waren. Und schließlich gab es Kriege und Einquartierungen, und mit neuen Herrschern auch neue Steuern. Jedes Jahr begann mit der Sorge um Saat und Ernte – wird das Wetter günstig sein? Wird wieder ein Haus Opfer von Sturm oder Feuer werden? Wird das Dorf wieder von Seuchen heimgesucht werden, werden die Kinder die todbringenden Infektionskrankheiten überstehen?

Abbildung 1.1: Blick von der Eichenallee über grüne Felder zur Kirche. So sah ich mein Heimatdorf im Jahr 1968.

Auch das 20. Jahrhundert war ein Wechsel von Fortschritt und steigendem Wohlstand mit den Zeiten der zwei grausigsten Kriege der Neuzeit, mit Einquartierungen und Hunger. Die Alteingesessenen litten hier ebenso wie die Nachkriegsflüchtlinge. Nur befanden sich die Flüchtlinge in einer weit schlechteren Position: in der des geduldeten Bettlers. Viele teilten ihr letztes Hemd mit den noch Ärmeren, doch dass sich nicht alle Einheimischen als Heilige erwiesen, gehört ebenfalls zu den bitteren Erinnerungen der Flüchtlinge. Als dann Wewer zu einem Stadtteil von Paderborn wurde und begehrtes Wohngebiet vieler freiwilliger Neubürger, gehörten die Familien der Nachkriegsflüchtlinge dank ihres Fleißes und ihres Überlebenswillens ihrerseits schon zu den Eingesessenen.

Verschiedenste wirtschaftliche Verflechtungen hatte es zwischen dem Bauern- und Handwerkerdorf Wewer und den beiden Adelsgütern gegeben. Tagelöhner und Kleinbauern fanden beim Schloss und im Wald, auf der Warthe und der Wilhelmsburg Arbeit, und die soliden Wewerschen Handwerksbetriebe wurden dort gern für die vielen Neubauprojekte eingesetzt. So bauten Maurermeister Kruses Gesellen auch an der Schlosskapelle, der Schmied Hartmann wurde gebraucht und auch zu Bäcker Meier gab es wirtschaftliche Beziehungen. Und die Bewohner der beiden Adelshäuser engagierten sich in der Gemeinde, im 19. Jahrhundert besonders im Kirchenvorstand, im Gemeinderat oder durch die Gründung des Müttervereins und brachten dort ihre Verbindungen ein.

Abbildung 1.2: Beim Altertumsverein in Paderborn sind mehrere Zeichnungen des Paderborner Lehrers Brand aus dem 19. Jhdt. aufbewahrt, die Motive aus Wewer zeigen.

Abbildung 1.3: Blick von der Sägewerksbrücke über die Alme zu Burg, Kirche und Tierhecke.2

In katholischen Gegenden, und so auch in Wewer, wurde üblicherweise nicht der Geburtstag („Einen Geburtstag hat auch das Vieh“, war oft die drastische Begründung) sondern, in Erinnerung an die Taufe, der Namenstag gefeiert. Die Entscheidung für den Namenstag hatte einen nicht zu unterschätzenden praktischen Vorteil: die gängigen Namen kannte man aus dem Heiligenkalender. Jeder wusste, dass man am 19. März allen Josefs und am 19. November allen Elisabeths zu gratulieren hatte, auch wenn die Elisabeths „Lisbeth“, „Lieschen“ oder „Lisa“ gerufen wurden. Ungewöhnliche Vornamen sorgten natürlich für Irritation, und man musste das Datum herausfinden, an dem der wichtige Tag gefeiert wurde. So erlebte auch ich immer wieder das Rätseln um den Namenstag und konnte auf Nachfrage kein Datum nennen: Bei uns wurde – als Ausnahme von der Regel – der Geburtstag gefeiert.

Vornamen stiften Identität. Das Pfarrarchiv in Wewer bewahrt in Kirchenbüchern und Bevölkerungslisten des 19. Jahrhunderts die Vornamen der Weweraner Vorfahren auf:

Agnes, Alexander, Aloysius, Angela, Anna, Anton/Antonetta, Arnold, Barbara, Bartholomäus, Bernhard/Bernhardine, Brigitta, Caspar, Catharina, Christian/Christiana, Christoph, Clara, Conrad, Elisabeth, Engelbert, Eva Maria, Ferdinand, Franz/Franziska, Friedrich, Georg, Getrud, Heinrich/Henrietta, Hermann, Hubertus, Jodokus, Johannes/ Johanna, Joseph/Josepha, Jürgen, Laurentius, Liborius, Ludwig, Margretha, Maria, Meinolf, Sophia, Stephan, Theodor/Theodora, Therese, Theresia, Wilhelm.

So hießen die Weweraner im Jahr 18033, wobei die Vornamen auch in Kombinationen vorkommen können. Möglicherweise handelte es sich bei den lateinischen Namensformen der amtlichen Einträge, wie „Jodokus“, um die Schriftform, sodass der eigentliche Name „Jakob“ war. Und natürlich wurden die Namen im üblichen Plattdeutsch ausgesprochen!

Im Wewer meiner Kindheit gab es noch alte Frauen in – wie es mir schien – ewiger Witwenkleidung. Schwarz oder mit kleinem, schwarzweißen Muster (ähnlich der rot-weißen Musterung der alten ländlichen Bettwäsche) und mit Kopftüchern, um ihr altersgraues Haar zu verbergen. Einige trugen ihr graues oder weißes Haar aber auch mit Würde zu einem „Dütt“ (Knoten) gebunden, eine typische Frisur auch der älteren Lehrerinnen. Letztes und unbeirrtes Beispiel war Thea Hartmann, Küsterin zu Pfarrer Beckers Zeiten. Ihr Kopf samt Knoten war außerdem bedeckt von einem schwarzen Hut mit Gummiband, einem sogenannten „Potthut“.

Abbildung 1.4: Küsterin Thea Hartmann im Juni 1975 in schwarzer „Dienstkleidung“ hinter dem Glehnhaus.

Schlossherr Max von Brenken war ein bekanntes Original, doch auch das Dorf war nicht arm an Originalen. Zwei ganz besondere habe ich noch kennengelernt: einen Pächter, der „was der alte Büker ist“ genannt wurde, und den „alten Kroier“, einen Riesen mit einem lauten Organ, der zur Zeit meines Vaters im Wald gearbeitet hatte.

Eine starke Erinnerung meiner Kinderzeit ist die der raschen Emanzipation der Frauen. Sie legten die Kopftücher beiseite, gingen zum Friseur, und wenn auch nicht gerade alte, so doch durchaus nicht mehr ganz junge Frauen, in denen man zuvor nur behäbige Hausfrauen vermutet hatte, sah man bald hinter dem Steuerrad eines Wagens als tüchtige Managerinnen von Haushalt und Familie oder auch im (Teilzeit-) Beruf. Dass manche ältere Frauen dennoch mit „Oma“ angeredet wurden, war eine kuriose und unpassende Gleichzeitigkeit.

Abbildung 1.5: Nach dem Krieg stand dieses Heiligenhäuschen an der Hauptstraße nähe Kleestraße.4

Tüchtige Geschäftsfrauen – zum Teil verwitwete Flüchtlingsfrauen – legten den Grund zu florierenden Betrieben: Maria Wille und Erna Maahs mit modernen Lebensmittelläden, die nichts mehr gemein hatten mit den alten Tante-Emma-Läden, später die Holländerin Frau Cornielje als Blumenunternehmerin im Wewerschen Bruch. Bei Frau Pade, der Gründerin des noch bestehenden Textilgeschäftes, gab es nach dem Krieg fröhliche Karostoffe auch für meine Kinderröcke. Für wenige Pfennige konnte man sich außerdem aus einem Karton Stoffreste für erste kindliche Näh- und Bastelversuche aussuchen.

Abbildung 1.6: Hofarbeiter Theodor Berhorst beim Schneiden der Hecke. Im Hintergrund ist der Bulli von Bäcker Meier vorgefahren. Foto aus den 1960er Jahren.

Schützenfeste und ein reiches kirchliches Leben mit dem sonntäglichen Hochamt, mit von der Blasmusik begleiteten Prozessionen zu den liebevoll vorbereiteten Altären und den zu Herzen gehenden vielstrophigen Liedern strukturierten ebenso wie die Vereinsfeiern den Jahreslauf.

Abbildung 1.7: Die „Maiböcke“ bringen am 1. Mai 1976 an der noch altersgrauen Burg ein Ständchen, bevor sie ihre Wanderung in den Mai beginnen.

Wie könnte man objektiv über eine Gemeinschaft wie ein Dorf schreiben? Der eine hat mehr gute Erinnerungen und Vorstellungen, beim anderen überwiegen die negativen. Der alte Hofarbeiter beim Schloss, Theodor Berhorst, stand der neuen Zeit sehr skeptisch gegenüber: „Seit es die Zigaretten und die Seidenstrümpfe gibt“, so war er überzeugt, gehe es in der Welt, und sicher speziell in Wewer, bergab. Die unvergessene Katharina Sill5 dagegen wusste noch nach dem 2. Weltkrieg von der alten Sitte zu berichten, dass man einen Besen vor die Haustür stellte, wenn man aufs Feld ging. So wussten die Nachbarn, dass man nicht zu Hause war, und sich ein Anklopfen nicht lohnte. Das klingt wirklich nach „guter alter Zeit“. Dieselbe Frau Sill wusste aber auch, dass das nicht die einzige Wahrheit war, dass es gleichzeitig natürlich auch Neid, Engherzigkeit und Bigotterie gab. Nicht ohne Grund war sie es dann auch, die die Caritas-Arbeit organisierte – und damit wieder die beste Seite Wewers ansprach, denn Wewer war vom christlichen Geist geprägt. Auch ich nahm am Leben in Wewer teil, ließ mich von Frau Katharina Sill in die CARITAS-Konferenz werben und wurde zu hunderten von fröhlichen Schützen am Montagmorgen des Schützenfestes eingeladen.

Wewer war in meiner Jugend zwar schon ein moderner Ort, trotzdem konnte man hier und da durchaus noch einige romantische Stellen finden.

Abbildung 1.8: Links: Blick auf das Schloss und das Dach des Torgebäudes im Jahr 1976, vor der Bebauung des Stembergs.6 Richts: Dieses Bild einer verwunschenen Zwetschenwiese gehört zu meinen Lieblingsbildern.

Abbildung 1.9 Wewer in mildem Licht

1.2Gesundheit, Krankheit, Tod

Die preußische Regierung ließ den Pfarrer als Standesbeamten Listen der Todesfälle führen. Aber worunter litt man und woran starb man im 19. Jahrhundert? Mit bürokratischer Gründlichkeit hatten die Beamten dafür ihre Formulare entworfen. Es scheint, dass es dabei besonders um „verfrühte“ Todesfälle gegangen ist, wobei ein Tod aus „Altersschwäche“ als normal galt. Auch die hohe Kindersterblichkeit wurde wohl als so natürlich angesehen, dass bei Kindern nicht nach der Ursache des Todes, sondern allein nach dem Alter gefragt wurde.

Abbildung 1.10: Altes Pfarrsiegel auf einer Liste aus dem Pfarrarchiv, 1817.

Beim Lesen der Listen fällt auf, dass es sich bei der Hälfte der Verstorbenen um Kinder im Alter bis zu 14 Jahren handelt. Eine grausame Tatsache, die daran erinnert, dass vor der Erfindung des Penicillins gegen viele Infektionskrankheiten der Kinderzeit „kein Kraut gewachsen“ war und auch die Ursachen nicht allgemein bekannt waren. So mögen Latrinen neben dem Brunnen und fehlende Hygiene bei der Milchzubereitung bei der Entstehung der Krankheiten eine Rolle gespielt haben.

Die Wewersche Dorfchronik7 erwähnt mehrmals die Wasserproblematik, sodass im Jahr 1886 infolge einer großen Trockenheit das Wasser aus der Alme geholt werden musste. Weil im unteren Dorfteil wohl öfter Wassermangel herrschte, wurde dann im Jahr 1889 beschlossen, oben im Dorf zwischen den Gehöften des Heinrich Borgmeier Haus Nr. 55 und Johan Roggel Haus Nr. 57 einen großen Brunnen anzulegen. Durch Rohrleitungen bergab sollten sodann die Anwesen Hermann Risse, Joseph Thöne, Eduard Hartmann, Hermann Müller, Clemens Kruse, J. Schmidt und Franz Hartmann mit Wasser versorgt werden.

Abbildung 1.11: Auch diese Sterbeliste von 1803 stammt aus dem Pfarrarchiv.

Immer wieder berichtet die Dorfchronik des 19. Jahrhunderts von den grausamen, todbringenden Epidemien:

„Im Juni d.J. (1839) trat eine bösartige Masernkranheit unter den Kindern ein, welche so sehr um sich griff, daß mehrere Monate lang die Schule geschlossen werden musste, indem diese Krankheit ansteckend war. Es starben an dieser Krankheit um 30 Kinder. Mit dem Masernausschlag war ein starker Keuchhusten verbunden.“Zuvor, im Februar, hatte es bei der gesamten Bevölkerung, aber besonders bei den Kindern, bereits eine fünf bis zehn Tage anhaltende Halskrankheit gegeben.

Abbildung 1.12: Das Grabmal der kleinen Anna von Brenken erinnert stellvertretend an die vielen toten Kinder und ihre trauernden Eltern.

Eine besonders dramatische Epidemie wird auch für das Jahr 1851 verzeichnet: „Im Monat Februar kamen hier 4 Cholerafälle vor, nachdem in Paderborn, Neuhaus und Salzkotten mehrere Todesfälle vorgekommen waren. Die oben vermerkten 4 Fälle führten zum Tode; es war ein fünfjähriges Kind, ein Jüngling von etwa 22 Jahren, ein Mann von etwa 48 Jahren und ein 60jähriger Mann. Andere Cholerafälle, welche vorkamen, führten nicht zum Tode. Die Angst vor dieser bösen Krankheit war unter jung und alt sehr groß, zumal, da eine große Zahl zu gleicher Zeit sich ärztlich behandeln ließ. Manche wurden durch Ängstlichkeit unwohl. Der Doctor Körtling von Paderborn kam beinahe 3 Wochen lang täglich nach Wewer, um die Cholerakranken zu besuchen. Gleichzeitig wurde die ganze Zeit hindurch nämlich drei Wochen lang eine Abendandacht um Abwendung der Krankheit abgehalten, während derselben war die Kirche jedes mal so angefüllt wie an Festtagen, und es bewährt sich das Sprichwort: ‘Not lehrt beten’. Während dieser Zeit kamen zwar noch manche leichte Cholerafälle vor, aber Todesfälle fanden nicht mehr statt.“

„Seit dem Monat Decbr. 1863 grassierte hier, besonders unter den größeren Kindern, das Nervenfieber, woran verschiedene starben. Im Sommer des Jahres 1864 herrschten auch unter den jüngeren Kindern die Masern, während wieder ältere Kinder an einer Speichel-Drüsen-Geschwulst litten. Das Nervenfieber ... hielt das ganze Jahr hindurch an und forderte im Jahr 1865 noch einige Opfer.“ Im Jahr 1873 „brach die blattern Krankheit in hiesiger Gemeinde aus, 10 Personen wurden von dieser Krankheit betroffen. 2 starben daran, die Witwe Steffan Börnemann und das Kind des Albert Gaukstern.“ „Im Monat Dezember brach unter den Kindern Scharlach und Diphterie, eine ansteckende Krankheit aus, und endete im Monat Januar nachdem 26 Kinder an der bösen Krankheit den Tod erlitten.“

Und 1884: „In diesem Winter brach unter den Kindern die Masernkrankheit aus welches im Monat Januar und Februar so schlimm war daß die Schulen 4 Wochen geschlossen werden mußten es starben an diesem Uebel 28 Kinder der starke Husten welcher mit der Krankheit verbunden war dauerte den ganzen Sommer.“ Die „Population“ dieses Jahres wird gleichzeitig genannt: 883 Seelen bei 146 Feuerstellen. Durch die Masern-Epidemie ergab die Bilanz für dieses Jahr 45 Tote gegenüber 34 Geburten und 7 Trauungen.

Abbildung 1.13: Das Friedhofskreuz unter den zwei Linden in den 1970er Jahren.

Und natürlich gab es Unglücksfälle – von den in der Alme ertrunkenen Kindern habe ich schon in meinem 1. Wewerbuch berichtet – und auch Verkehrsunfälle. So überfuhr am 6. Mai 1890 „der Knecht Hermann Hustadt, welcher beim Ackerwirth Anton Schumacher ... diente, zwei Kinder des Johan D. mit einem Fuder Holz, so daß ein Kind von 6 Jahr sofort todt war, das andere wurde wieder gesund.“

Die unehelich geborenen Kinder mögen zusätzlich schlechtere Lebensbedingungen gehabt haben, wenn die Väter ihren Pflichten nicht nachkamen und die Mütter in Not gerieten. Dass die Alimente nicht immer freiwillig bezahlt wurden, zeigt schon ein Beispiel aus dem Jahr 1723, als die Mutter Barbara Fischer aus Wewer vor dem geistlichen Hof- und Offizialatgericht klagt, weil der Vater ihres Kindes nicht ausreichend zahlt.8

Abbildung 1.14: Kinderbrief vom 9. Mai 1863.9

Kinder in jungem Alter zu verlieren war also „normal“. Das Leid und die Sorge der Eltern, die ständige Gegenwart des Todes für die Kinder, all das ist heute wohl nicht mehr vorstellbar. Die gut dokumentierten Jahre 1816 bis 1820 zeigen folgende Bilanz10:

1816 waren unter den 24 Toten des Dorfes 8 Kinder unter 14 Jahren

1817 von 23 Toten 14 Kinder

1818 – 11 tote Kinder, davon ein uneheliches

1819 – 10 tote Kinder, davon 2 uneheliche

Im Jahr 1820 starben 6 Kinder

Abbildung 1.15: Gräberfelder im April 1977.

Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es zur Entwicklung wirksamer Medikamente und Impfstoffe gegen die tödlichen Infektionskrankheiten, die Arm wie Reich gleichermaßen bedrohten. Auch die Bewohner der Wewerschen Adelshäuser mussten Kinder zu Grabe tragen. Die letzten Imbsen verloren ihre drei halbwüchsigen Söhne an einem Herzleiden und Maria von Brenken, geb. von Haxthausen, die Gründerin des Wewerschen Müttervereins, trauerte um zwei Kleinkinder. Ihre Tochter Gisella starb 1858 mit drei Jahren. Und der Grabstein der im Jahr 1848 im Alter von vierzehn Tagen, vielleicht infolge einer unsachgemäßen Geburtshilfe verstorbenen kleinen Anna steht noch heute neben den Brenkengräbern auf dem Wewerschen Friedhof, wo es eine Fülle von Kindergräbern gegeben haben muss. Annas Grabmal erinnert stellvertretend an die große Kindersterblichkeit in Wewer; alle anderen Grabmäler des 19. Jahrhunderts sind verschwunden.

Abbildung 1.16: Ein beliebtes Schutzengelmotiv aus dem Alten Testament auf einer Wewerschen Kirchenfahne: Das Kind Tobias unter dem Schutz des Erzengels Raphael.

Während des Baus der Schlosskapelle (auf dem Briefbogen ist sie dem Schloss schon angefügt) schrieb Otto von Brenken am 9. Mai 1863 im Alter von zehn Jahren seiner abwesenden Mutter diesen Brief. Vielleicht hatte er wegen einer gerade grassierenden Infektionskrankheit zurückbleiben müssen. So konnte er aber von einer Sensation für die Wewerschen Kinder berichten: einem durchreisenden Minizirkus!

„Liebe Mama.

Soeben waren hier Männer mit einem Kamel, einem Bär, einem Stachelschwein und 3 Affen, welche in einem Kasten auf einem Esel waren. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Der Bär tanzte auf; wir gaben ihnen Nüsse und Zucker. Es ist schade, daß Mimmi nicht da war. Sage es aber Mimmi.

Die Fenster an der Kapelle werden gewölbt.

Es grüßen dich alle, besonders aber dein dich liebender Otto. 9. Mai 1863.“

Auch Otto sollte eine tödliche Infektionskrankheit treffen – im Erwachsenenalter. Als Familienvater auf dem Besitz seiner Mutter in Neuhaus in Franken lebend, erlag er 1884 zusammen mit seiner kleinen Tochter einer Diphterie-Infektion.

In den Beispieljahren 1816 und 1817 waren mit sieben oder acht Personen nur ungefähr ein Drittel der in Wewer Verstorbenen zuvor in ärztlicher Behandlung gewesen, weshalb auch die Todesursachen in den Bevölkerungslisten nicht immer genau ermittelt worden sein mögen. Trotzdem fallen die vielen Infektionskrankheiten auf, zu denen noch die verbreiteten Lungenleiden gesondert erwähnt werden. Todesfälle im Kindbett scheinen dagegen keine besondere Rolle gespielt zu haben. Es ist davon auszugehen, dass den Müttern bei ihren Geburten Hebammen beistanden, wenn auch in der Gemeindechronik nur ein einziges Mal, im Jahr 1818, mit Anna Maria Merla unter den Amtspersonen eine Hebamme namentlich aufgeführt ist.

Natürlich gab es auch sehr alte Menschen und die preußischen Formulare sehen Einträge bis zu einem Alter von 103 Jahren vor. Doch ob der Tod in jungen oder späten Jahren eintrat: Zur Schmerzbekämpfung wird es nicht viele Möglichkeiten gegeben und in Wewer selten ärztlicher Beistand zur Linderung der Beschwerden zur Verfügung gestanden haben.

Eine umso größere Bedeutung werden Hausmittel besessen haben unter dem Einsatz von Heilpflanzen und Umschlägen aller Art. In den Adelshäusern sammelte man aufwendige Rezepturen gegen Leiden aller Art, wie das Imbsen-Archiv verrät, und nutzte aus Mangel an wirksamen Medikamenten die beliebten Bäderkuren. Auch Maria von Brenken erhoffte sich nach ihren vielen Geburten die Stärkung ihrer angeschlagenen Gesundheit durch den Aufenthalt in einem Badeort.

Aus dem Jahr 1903 ist dann wieder eine Hebamme namentlich bekannt. Am 16.10.1903 schloss die Gemeinde Wewer mit Bernhardine Kirchhoff, geb. Reike, der Ehefrau des August Kirchhoff aus Wewer, einen Vertrag für den Hebammenbezirk Wewer. Sie wurde für ihre Dienste direkt entlohnt, erhielt daneben aber auch ein regelmäßiges Gehalt. Dafür hatte sie „die Entbindung zahlungsunfähiger Personen sowie die erforderliche Pflege derselben und ihrer neugeborenen Kinder (...) unentgeltlich zu besorgen.“11

In den Jahren 1910 und 1911 wurde zur Verbesserung der Krankenversorgung die Frage einer Schwesternansiedlung in Wewer bis in die Presse heftig diskutiert.12 Eine Schwester sollte die häusliche Krankenpflege übernehmen, eine andere eine Kinderbewahranstalt und eine Dritte eine Nähschule betreiben. Nachdem man die Ansiedlung zunächst in der Gemeindeversammlung beschlossen hatte, wurde dieses Vorhaben in einem neuen Beschluss abgelehnt. Rentmeister Schütte vermerkt im März 1911, dass „der Frhr. v. u. z. Brenken“ in der fraglichen Sitzung zwar nicht anwesend war, zusammen mit dem Amtmann Hachmann und dem Rentmeister Schütte jedoch für die Ansiedlung gewesen sei.13

Max von Brenken und sein Rentmeister hatten sich sehr dafür eingesetzt und zeigten sich über diesen negativen Beschluss enttäuscht. Ebenso erging es wohl dem Chronisten der Dorfchronik. Er berichtet über diesen Gemeinderatsbeschluss vom 25.1.1911: „Am gleichen Tage sprach sich die Gemeindevertretung gegen die Errichtung einer Schwesternniederlassung hierselbst aus und beschloß, das alte Schulhaus anstatt es den Schwestern zu überlassen, zu verpachten. Die ganze Mühe und Arbeit eine Schwesternniederlassung hier zu (unleserlich) ist mithin umsonst gewesen.“14

Abbildung 1.17: Trauerzug für meinen 1927 verstorbenen Großvater Dietrich von Brenken.

Die Gegner der Schwesternansiedlung wiesen auf die hohen Kosten für die Gemeinde hin, erwähnten auch die bereits bestehenden Schulden der Gemeinde von 78.000 Mark und glaubten, dass die Bewohner des oberen Dorfes davon keinen Nutzen haben würden. Auch sei die Krankenpflege geregelt, indem es in Paderborn drei Krankenhäuser gebe und die dortigen Schwestern bisher immer bereit gewesen seien, auch in Wewer die Krankenpflege zu übernehmen. Mit dem Einsatz einer Wewerschen Armenstiftung zur teilweisen Bezahlung der anzusiedelnden Schwestern war der Leserbriefschreiber nicht einverstanden. Damit würden derartige Gelder gegen den Willen ihrer Stifter den wirklichen Ortsarmen entzogen.15

Wie in meiner Kindheit im Dorf erzählt wurde, hat Max von Brenken manches Mal seine Kutsche zur Verfügung gestellt, um Kranke nach Paderborn zu fahren. Wann sich der erste Arzt in Wewer niedergelassen hat und für die Kranken keine Fahrgelegenheit nach Paderborn mehr gesucht werden musste, ist mir nicht bekannt. Ich selbst erlebte nach dem 2. Weltkrieg noch Dr. August Büse, ein Original besonderer Art. Wer jedoch mit seinem nicht immer sensiblen Umgangston nicht zurecht kam und eine Fahrgelegenheit hatte, suchte Dr. Hoffmann in Nordborchen auf.

Zu dieser Zeit waren natürlich auch die Reihenimpfungen üblich, sei es in der Schule als Schluckimpfung gegen Kinderlähmung oder als Spritze in den Oberarm, wovon viele meiner Generation noch die typische Narbe tragen. Wegen der gefürchteten Lungentuberkulose kam es ebenso regelmäßig zu reihenweisem Röntgen der Schulkinder, wofür ein Bus des Gesundheitsamtes vorfuhr.

Wewer wurde größer und die Bevölkerung älter. So gab es um die Jahrtausendwende von privater Seite noch einmal einen Vorstoß zur Ansiedlung von Pflegeschwestern. Dieser zweite Versuch wurde schon im Vorfeld abgewiesen.

1.3Auswanderer

„In Höxter sah ich unter den Bogen der neuen Brücke 3 Schiffe mit Auswanderern aus Hessen, Hannover, Braunschweig und – dem Kreise Warburg. Das teutsche Herz blutet, wenn es so seine Brüder einem ungewissen Schicksale entgegen gehen sieht! Nicht etwa Gesindel und Habenichtse sind es, die auswandern, sondern angesessene Leute, die ihre Besitzungen verkauft haben. Offenbar geht die größere Mehrzahl trüben Schicksalen entgegen - ohne kundige Leitung ohne Plan. Die nächsten Jahre müßen nothwendig diese Auswanderungen vermehren...“

So schreibt angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der stockenden Separation und der neuen Steuerlast unter den Preußen mein Ururgroßvater Friedrich Carl von Brenken am 26. Juni 1832 an seinen Vetter Clemens von Wolff-Metternich in Wehrden.16 Der Brief hat wohl nie seinen Adressaten erreicht und ist nur durch Zufall bekannt geworden. Möglicherweise ist er wegen seiner detailreichen Kritik an der preußischen Verwaltungstätigkeit damals von der Zensur abgefangen worden.

Friedrich Carl von Brenken nennt es eine Aufgabe des Staates, sich um die dauerhafte Existenzmöglichkeit der Bauern zu kümmern. Denn selbst wenn der Adelsbesitz verteilt würde, würde es doch auch nicht lange reichen.

Die Menschen aus der Warburger Gegend scheinen ihm besonders nahe gegangen zu sein, betraf es doch seine unmittelbare Nachbarschaft. Doch auch aus den ihm vertrauten Gemeinden Brenken und Wewer sollten im 19. Jahrhundert einige Leute nach Amerika auswandern – sehr viel mehr aus Brenken als aus Wewer –, doch sind die Gründe nicht bekannt, insbesondere wie oft möglicherweise auch die Flucht vor der preußischen Wehrpflicht eine Rolle spielte. Die allgemeine Wehrpflicht war etwas Neues und auch kirchlich, zum Beispiel bei Bischof Emanuel von Ketteier, umstritten. Bei den Wewerschen Auswanderern haben auffallend viele ein Alter von Anfang 20. Bei den Brenkener Auswanderern sind außer Ackersmann, Knecht und Tagelöhner auch Schneider und andere Berufe wie Töpfer, Zigarrenmacher, Schumacher, Wagner, Maschinenbauer und Fabrikarbeiter genannt. Im Ganzen sind es an die 50 Namen, teilweise kommen noch Angehörige hinzu.

Aus dem 19. Jahrhundert sind auch aus Wewer einige Auswanderer namentlich bekannt.17 Von den 19 zwischen 1814 und 1878 Genannten, die ihre Heimat Wewer verlassen haben, ist als Ziel einmal Holland (1827) genannt und ab 1852 zehn Mal Amerika, wobei zu den 19 Namen teilweise noch Familienangehörige hinzukommen. Die ersten waren ein Willecke im Jahr 1814 und ein Heinrich Meyer im Jahr 1824. Bei den weiteren Namen handelt es sich um Altmiks, Borgmeyer, Kluthe, Ludolph, Gausmann, Michel, Hustadt, Peitz, Drüke, Lottritz, Lückemann, Grewen, Trollmann und schließlich Reinhard von Brenken mit dem Ziel Ostindien.

Reinhard von Brenken, der am 27.6.1857 geborene Sohn meines Urgroßvaters Hermann von Brenken und späterer Jesuit, hat im Jahr 1878 mit 21 Jahren das Land verlassen (müssen), wenn der Eintrag in der zitierten Aufstellung richtig ist. Der Kulturkampf war zwar gerade offiziell beendet, doch war das seit 1872 in Deutschland geltende Verbot des Jesuitenordens erst 1917 aufgehoben worden. Reinhard von Brenken hatte demnach vor seinem frühen Tod durch Lungentuberkulose keine Möglichkeit mehr gehabt, die Heimat wiederzusehen. Er starb 1894 in Kerkrade/Holland. Von einem Aufenthalt in Ostindien ist mir nichts bekannt.

So ist auch über die übrigen Auswanderer bisher nur wenig bekannt. Im Internet gibt es nur zwei konkretere Hinweise.18 Danach sind die beiden Bauern Heinrich und Johann Rudolph im Alter von 29 und 27 Jahren am 10.5.1852 in New York angekommen. Sie hatten sich in Bremen auf der Neptune eingeschifft und wollten weiter nach Saint Louis. Weniger Angaben gibt es dort über drei andere Weweraner: Antonius Austen, geb. 17.3.1802, ausgewandert 1847; Elisabeth Schorn, geb. 4.4.1832, ausgewandert 1858; Heinrich Westphalen, geb. 14.4.1828, ausgewandert 1858.19

Manche Nachkommen der Auswanderer sahen das Land ihrer Väter unfreiwillig wieder: als Soldaten der amerikanischen Armee. Von einer für einen Weweraner lebensrettenden Begegnung mit einem Deutsch-Amerikaner in einer dramatischen Situation ist in der Schilderung des Kampfes um Wewer die Rede.

Ein Nachkomme des Wewerschen Stellbrinkhofes schreibt dazu im Jahr 1938 in seiner Geschichte der Familie Thöne über seinen Vorfahren Johann Christoph Thöne und seine Frau, die im Jahr 1840 geheiratet hatten: „Es waren schwere Zeiten, denen das junge Paar entgegenging. Erbärmliche Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Mißernten und anderes Unglück trieben damals wohl ein halbes Dutzend guter Bauern in Wewer von Haus und Hof, und mancher ging über den großen Teich, um sich drüben eine bessere Heimat zu suchen. Umso höher ist es daher Johann Thöne und seiner wackeren Frau anzuschlagen, wenn sie nicht nur das Erbe der Väter bewahrten, sondern es sogar noch vermehren konnten.“