13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

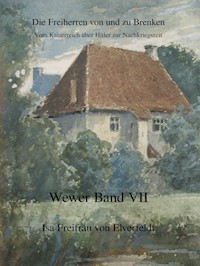

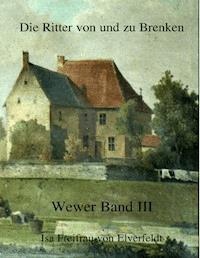

Der erste - und mit dieser Neuauflage überarbeitete und wesentlich ergänzte - Band zu der im Hochstift Paderborn bedeutenden Familie von und zu Brenken enthält Angaben und Abbildungen zu sämtlichen Burgen und Häusern der Ritterzeit sowie den bedeutenden Epitaphien und historisches Kartenmaterial. Die Entwicklungen der verschiedenen Linien werden mit ihren Wohnsitzen verfolgt, erstmalig unter Berücksichtigung von 500 Jahren Familiengeschichte in der Alten Burg zu Wewer nach der Einheirat in die dort ansässige Familie von Imbsen, aber auch die anschließende Verlagerung des Hauptsitzes von Wewer in das 1711 neu errichtete Schloss Erpernburg mit seinen barocken Ansprüchen. Der erste Band endet mit dem Aufbruch der Familie ins 19. Jahrhundert, wo ihr der Übergang in die veränderte politische Situation gelingt. Sie versucht konservative Werte einzubringen und betätigt sich als Retter von Kulturgütern nach den kulturellen Verwüstungen durch die Säkularisation. Zusammen mit dem zweiten und dritten Band, liegt hiermit erstmals die Geschichte der bedeutenden Adelsfamilie des Hochstifts Paderborn von ihren Ursprüngen im Dorf Brenken und ihren weiteren Sitzen bis heute vor. Durch die Berücksichtigung bisher nicht gesichteter Quellen in öffentlichen und privaten Archiven und zahlreichen bisher unveröffentlichten Abbildungen erfolgen dabei maßgebliche Ergänzungen und Korrekturen zu bisherigen Veröffentlichungen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 225

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Alt Burgk heiß ich von Alters her

Willstu ferner wissen itz noch mehr

So sih die Gschicht derer von Brenken an

Wie sie kamen und gingen Mann für Mann

Nach Bgehr des Adels gtauscht und gbaut

Wie ich allhie itz werde bschaut.

Von Brenken und ihrem Gschlecht zu Ehre

Mein Glucke steht zu Got dem Herrn

Nach Christi Geburt merk ebn es war

Tausendsechshundert neunzig Jahr.

(Wandspruch aus der Alten Burg)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Ritter und Ständeherrschaft

1 Die Freiherren von und zu Brenken im Hochstift Paderborn

1.1 Ritter Friedrich und das Fegefeuer

1.2 Familiäre Neuordnung um 1515

1.3 Die Alte Burg in Wewer

1.3.1 Die Große Scheune

1.3.2 Das Pforthaus

2 Die Freiherren von und zu Brenken in Wewer

2.1 Reineke von Brenken

2.2 Arnold oder Arndt (Arnold I.) von Brenken

2.3 Arnold (Arnold II.) von Brenken

2.4 Arnold (Arnold III.) von Brenken

2.5 Dietrich von Brenken

2.5.1 Ferdinand von Brenken

2.5.2 Arnold Georg, Ferdinands jüngerer Bruder

2.5.3 Wilhelm Ignatz Caspar von Brenken

2.5.4 Caspars Sohn Friedrich von Brenken

3 Die Kirche in Brenken und die Brenkenschen Häuser

3.1 Steinhaus am Kirchturm im Dorf Brenken

3.2 Häuser auf der Wewelsburg

3.3 Weitere verpfändete Burgen

3.4 Dreckburg bei Salzkotten

3.5 Bruchshof am Wasser im Dorf Brenken

3.6 Burg Kalenberg

3.7 Burg Erpernburg

3.8 Alte Burg Wewer

3.9 Burg auf der Brede

3.10 Haus Marienplatz 12, ein Brenkenhof?

3.11 Vernaburg bei Salzkotten

3.12 Schloss Erpernburg

3.13 Rittergut Altenmellrich

3.14 Klostergut Holthausen

3.15 Domkurie am Bogen in Paderborn

3.16 Brenkenhof in Paderborn

3.17 Schloss Wewer

3.18 Der Abdinghof in Peckelsheim

3.19 Haus in Münster

3.20 Salzburg

3.21 Schloss Neuhaus in Franken

3.22 Burg Wernberg

3.23 Haus Graffeln

3.24 Haus Thüle

3.24.1 Zusammenfassung

4 Ritter und Gerichte

4.1 Die Grabstätten der Familie von Brenken

4.2 Das Paderborner Ritterbuch

4.3 Die geheimnisvollen vier Säulen und Edlen Meyer

4.4 Das Alfer Buchholz und das Markengericht

4.5 Mitglieder der Familie in Kirche, Klöstern, Stiften

4.5.1 Brenken-Nachkommen in fremden Ahnenreihen

4.6 Bürgerliche Zweige

4.7 Gerichtsangelegenheiten

4.7.1 Gerichtstag unter den Linden in Brenken

4.7.2 Der letzte Kriminalfall in Brenken

4.7.3 Das Gericht zu Fürstenberg

4.7.4 Schlussbemerkung

5 Die Ära Wewer geht zu Ende

5.1 Die zerstrittenen Brüder

5.2 Großes Lärmen auf dem Putthof

5.3 Theresie, Caspars tapfere Frau

6 Beginn einer neuen Zeit

6.1 Erpernburg

7 Wie der Adel seine Abschaffung überlebt

7.1 Franz Joseph von Brenken

7.2 Friedrich Carl von Brenken

7.2.1 Der letzte Standesherr

7.2.2 Friedrich Carls zweite Ehe

7.2.3 Fideikommisse, Testamente und Familienschluss

7.2.4 Das Kirchenpatronat

7.3 Unverhoffter Glanz in der Ackerbürgerstadt: Die Paderborner Domherrenkurien

7.3.1 Der Brenkenhof, die Kurie Nr. I, Domplatz 15

7.3.2 Kurie XXXVI, Thisaut 5 (und 9)

7.3.3 Kurie Nr. VIII, Am Bogen 2

7.4 Adelshöfe in Paderborn

8 Nachwort

9 Literatur und Manuskripte

10 Benutzte Archive

Vorwort

Der Blick zu den Ursprüngen dieses alten Rittergeschlechtes zeigt seine Mitglieder in einer ersten Phase als Dienstleute des Bischofs und kriegerische Ritter. In den mittelalterlichen Anfängen als Amtmänner, in einem Steinhaus im Dorf Brenken lebend, steigen sie auf zu Burgherren und Drosten auf den verschiedenen Burgen des Hochstifts, sind in die Fehden der Gegend verstrickt und erleiden auch selbst oft einen gewaltsamen Tod. Selbst Lehnsnehmer der Kirche, sind sie Grundherrn der Bauern, von deren Arbeit und Abgaben sie leben. Die Sitten sind rauh und auch ihr Glauben an den friedlichen Christengott, auf dessen Gnade sie im Tode hoffen, kann nicht verhindern, dass ihr Leben durchaus nicht immer friedlich ist.

Gleichzeitig ist die Familie jedoch gekennzeichnet von der Mitwirkung einzelner ihrer Mitglieder im Domkapitel, wobei sie durchaus gebildete Kirchenmänner hervorbringt, die in dem kleinen geistlichen Hochstift Paderborn, einer Sonderform der deutschen Fürstentümer, wichtige Ämter besetzen. Die Zugehörigkeit zur Ritterschaft öffnet ihnen die Türen zu diesen Karrieren und es ist für die Brenken keine Schwierigkeit, immer wieder die erforderliche Abstammung nachzuweisen.

Bei allen Vorwürfen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts, gegen den abgeschafften Ständestaat als der Herrschaft durch einige wenige Familien vorgetragen werden, machen die Verfechter des alten Rechts jedoch gerade im Vergleich mit der nun herrschenden preußischen Regierung einige zutreffende Beobachtungen über die Vergangenheit: Weil die dynastischen Adelsfamilien ihre Vorrechte gegenüber einem nicht heiratsberechtigten Landesherrn gemeinsam verteidigten, hatte sich für das Hochstift Paderborn keine der sonst blühenden, erblichen absolutistischen Regierungsformen herausbilden können.1 „Allen Tendenzen des Absolutismus und des sich aus ihm entwickelnden modernen Staates mit seinen Ansprüchen auf Unumschränktheit und Allzuständigkeit der fürstlichen Gewalt waren diese Gebilde diametral entgegengesetzt.“2 Wenn das Geschick des Fürstbistums Paderborn also letztlich von einigen wenigen Familien bestimmt wurde, so stellt schon Paul Wigand im Jahr 1832 fest: „Ihr Gewicht war so groß, dass man sie als den Stamm und Halt des Ganzen, als das Land selbst betrachtete.“3 Es ist nicht verwunderlich, dass der ritterschaftliche Adel ein hohes Selbstbewusstsein besaß, konnte doch der nächste Landesfürst aus der eigenen Familie hervorgehen.

Ein grober Überblick über die Geschichte der Familie von Brenken in der Zeit des Rittertums und der Ständeherrschaft als geburtsständischem Prinzip wird also der Inhalt dieses Buches sein, das anhand neuer Quellen überraschende Ergebnisse für Wewer als den zeitweiligen Stammsitz zeigt. Mein Hauptzeuge bleibt dennoch mein Ururgroßvater Friedrich Carl von Brenken, der im 19. Jahrhundert anhand seines reichen Archivs die wesentliche Vorarbeit zur Erforschung der Familiengeschichte geleistet hat.

Wenn wir heute auch das Ritterwesen nicht mehr in Friedrich Carls verklärter Sicht sehen und wenn uns auch in allen Jahrhunderten im Adel gute und weniger gute Menschen begegnen, so ist doch festzustellen, dass das, was wir heute als das kulturelle Erbe betrachten, zu einem beträchtlichen Teil auf den Adel zurückzuführen ist und dass selbst die schlechtesten seiner Vertreter nicht verhindern konnten, dass der Adel eines in unsere Zeit gerettet hat: das Generationendenken.

1 Decker, Ritterschaft, S. 34.

2 Westphalen, Aus dem Leben, S. 11. Westphalen nennt die geistlichen Territorien „Adelsrepubliken mit fürstlicher Spitze“.

3 Lagers, Stiftsadel, S. 524.

Ritter und Ständeherrschaft

Beim Blick auf das Mittelalter kommen Gedanken an „Dramatische soziale Ungleichheit, (…) an böse Herren und arme Bauern, an Leibeigenschaft und Hörigkeit, Ausbeutung und Gewalt (auf). Sogar manches Schulbuch präsentiert leibeigene Bauern als Basis einer mittelalterlichen Lehnspyramide.“ In der neueren Forschung wird all das als Unsinn bezeichnet. Das Lehnswesen hat mit Vasallität und Gegenseitigkeit zu tun, es wird als eine Art Pachtwesen mit Gegenleistungen verschiedener Art verstanden. Die Adeligen selbst sind Lehnsnehmer und schulden dem Lehnsgeber Vasallendienste.4 Dass sich die sogenannten Eigenbehörigen in ihrer Rechtsstellung wesentlich von den Leibeigenen der slawischen Völker unterscheiden, stellt schon Friedrich Carl von Brenken im 19. Jahrhundert in seiner Geschichte der sich so verderblich auswirkenden Zersplitterung des Grund und Bodens fest.5 Nach dem Ende der Ständeherrschaft müssen sich nicht nur die Bauern von ihren Verpflichtungen freikaufen. Auch Franz Joseph von Brenken muss sich für sämtliche Brenkensche Besitzungen vom Lehnsnexus befreien, wie er in seinem Testament aus dem Jahr 1819 berichtet.6 Rainer Decker beschreibt die Ritterschaft so7: Viele der später noch bekannten Familien stammten von Ministerialen ab, also Dienstleuten, die zu Lehnsleuten werden und zu Vasallen des Landesherrn (so die „Vier Säulen des Hochstifts Paderborn“). Einen großen Einschnitt bedeutet dann die Zeit der Entvölkerung ganzer Landstriche durch die Pest oder, wie beim Sintfeld, durch die Fehden des Bengeler-Bundes. Durch die Entvölkerung fehlt auch den Rittern die finanzielle Grundlage, denn es gibt keine Bauern mehr, die ihnen Abgaben zahlen. Aber auch Rittergeschlechter sterben in den Pestzeiten aus, wie die „von Wever“ in Wewer. Die Wewersche Familie von Imbsen ist ein Beispiel dafür, dass sich dadurch im Adel der Landbesitz auf eine immer geringere Anzahl von Familien konzentriert. Die adeligen Familien im Hochstift Paderborn besitzen die Gerichtsbarkeit in ihren Dörfern, soweit es nicht um die eigenen Streitigkeiten geht. Zu den fünf Familien, die auch die Strafgerichtsbarkeit bei Verbrechen besitzen, gehören die von Brenken in Brenken. „Berufe“ der Adeligen gibt es im Domkapitel (sie besetzen bis zur Hälfte der 24 Domherrenstellen), im Geheimen Rat, in der Verwaltung (als Drosten usw.) und – wie zu vermuten – als Offiziere beim Militär, nachdem sie nicht mehr als „freischaffende“ Ritter tätig sein können. Da der Paderborner Landesherr nur eine winzige Armee besitzt und es hier in den letzten 150 Jahren des Bestehens des Hochstifts, also von ca. 1650 bis 1800, recht friedlich zugeht (auf den Mützen der wenigen Soldaten steht „Herr gib Frieden in unseren Tagen!“), treten die von Brenken in kaiserliche oder sonstige Dienste ein, wobei einige im Kampf gegen die eindringenden Türken ihr Leben lassen. Im 14. Jahrhundert treten auch einige Brenken als Deutschordensritter in (Ost)-Preußen und Livland auf. Mehrfach heißt es „gefallen in kaiserlichen Diensten“.

4 Patzold, Lehnswesen, Klappentext.

5 Brenken, Güter-Arrondierung, S. 4.

6 Brenken’schen Archiv, Wewer, Testamentsabschrift.

7 Decker, Ritterschaft, S. 3.

1 Die Freiherren von und zu Brenken im Hochstift Paderborn

Die Brenken nehmen zwar voller Stolz eine lange Geschichte für sich in Anspruch, wenn sie in einer Urkunde des Jahres 1497 als „Gebrüder und Gevattern von Brenken“ behaupten, ihr Geschlecht sei nun schon 700 Jahre als Edle Meyer dem Domstifte pflichtig gewesen.8 Doch Friedrich Carl von Brenken, im 19. Jahrhundert der Familienchronist, nennt es selbst einen Bereich unbestimmter Sagen, wenn er über einige untergegangene Siedlungen in der Nähe der Umgebung des Dorfes Brenken schreibt: „Im 10ten Jahrhunderte teilten 5 Brüder unter sich die Herrschaft Brenken. Albero, Requort, Raban und Theuderich erbaueten sich eigene Höfe, die nach ihren Namen Alverdinghusen, Requortdinghusen, Rameshusen und Diderickshusen genannt wurden, während einer die Burg Brenkuin nebst 3 Höfen behielt, bei denen sich in der Folge das Dorf Brenken bildete. (…) Ihre Geschlechter erlöschen nach einander und in der Soester Fehde um 1450 wurden die Höfe zerstört und nie wieder aufgebaut.“9

Urkundliche Erwähnung findet die Familie möglicherweise erst im 12. Jahrhundert. Der erste Brenken, Rado, ist danach als Ministeriale, vielleicht als so etwas wie ein Dorfmeier im Dorf Brenken vorstellbar, das im 11. Jahrhundert durch eine Frau namens Kunigunde, die sich dabei in einem Vertrag ihre lebenslängliche Versorgung vorbehalten hatte, in den Besitz der Paderborner Kirche gekommen war.10 Nach und nach werden die unterdes weitverzweigten Familienstränge der Brenken mit dem Besitz belehnt, wodurch sie zu den einzigen Grundherren des Dorfes und wohl auch der umliegenden, später wieder wüst fallenden Siedlungen werden, ein Zustand, der in seinen Grundzügen bis zur Säkularisation andauern wird. Nach einiger Zeit erlangen die Brenken auf ihrem Gebiet umfassende Herrschaftsrechte11, wenn es ihnen auch nicht gelingt, zu einer völlig selbstständigen Herrschaft zu werden, was sie vielleicht in den Fehden12 des 14. Jahrhunderts durchaus versuchen. Und wenn ihr zeitweiliges „Raubrittertum“ auch für Verwüstungen in benachbarten Siedlungen sorgt, so wirkt ihre Unterherrschaft im Dorf Brenken, zusammen mit der Kirche, wohl doch als Stabilitätsfaktor für das Dorf, wobei die Brenken aber nicht als kirchliche Fanatiker hervortreten.

Zu Ende des 14. Jahrhunderts gelangt die Gerichtsbarkeit des Dorfes Brenken von den von Büren in die Hände der von Brenken. „Es handelte sich um nichts weniger als das aus Stadtrechten der Zeit wohl bekannte ´jus de non evocando`, also das Recht, von Dritten nicht vor einem fremden Gericht außerhalb Brenkens verklagt werden zu können. Es liegt auf der Hand, dass ein solches sonst für Stadtbürger geltendes Privileg für die Brenkener Bauern und auch für Zuwandernde attraktiv sein musste. Die Stabilisierung des Dorfes Brenken als Siedlungsplatz in einer kritischen Zeit der Seuchen und der Fehden dürfte u.a. mit dieser exklusiven Gerichtsbarkeit zusammenhängen.“13 Umgekehrt stärkt dies natürlich auch die Stellung der Herren von Brenken, da dieses Gerichtsrecht über ein grundherrliches Gerichtsrecht hinausgeht. Trotz des verlockenden rechtlichen Privilegs wird Brenken dadurch nicht zu einem reichen Dorf, und wenn Goddert (Gottfried) von Brenken 1580 in seinem Testament eine Stiftung für 12 Hausarme hinterlässt, so ist anzunehmen, dass es sich dabei nicht um die einzigen Armen handelt.14 Auch die dort lebenden Herren von Brenken können zeitweise kaum als wohlhabend zu bezeichnen sein, wenn sie die geringen Abgaben der wenigen Bauern unter mehreren Familien aufteilen müssen.

Nach dieser eher beschränkten Zeit in verschiedenen festen Häusern im Dorf Brenken beginnt die erste große Epoche der Familie, ihre fast 200-jährige Zeit auf der Wewelsburg, als sie im Jahr 1303 die Burg als Erblehen erhält. Ohne die komplizierte Familiengeschichte der Brenken in all ihren schließlich wieder erloschenen Linien in und um den Ort Brenken hier nachvollziehen zu wollen, möchte ich lediglich die unterschiedlichen Zeiten durch einige Schlaglichter lebendig machen.

Der Versuch, ein Bild von den Vorfahren zu gewinnen, ist dabei auch für die Nachfahrin nicht leicht. Die alte Zeit wilder Sitten bei hohen Idealen erscheint fremd und befremdlich. Friedrich Carl von Brenken, der Familienchronist, stellt sich 1819 dieselbe Frage: In einer überraschenden Kombination eines Gelehrtentyps humboldtscher Art verklärt er gleichzeitig die alte Zeit als Rittertum und schwärmt angesichts der Vorstellung, dass der Besitz durch das Schwert erobert worden sei, obwohl er sich doch zur friedlichen Botschaft der christlichen Religion bekennt.

Bei der Betrachtung der Familie durch die Jahrhunderte fällt auf, dass es einen ständigen Wandel des Besitzes gibt, durch eingeheiratete Frauen oder durch Erbschaften kommen neue Höfe oder Rechte hinzu, während dann die Besitzungen wieder unter die Brüder aufgeteilt werden, ja sogar teilweise auch in die Hand von Vettern geraten. Mehrmals gibt es gemeinsame Besitzer, wobei die Erblinie nicht unbedingt über den Ältesten weitergeführt wird. Erst wenn ihnen kirchliche Pfründe zufallen, fallen diese Söhne möglichst aus dem Brenkenschen Erbe wieder heraus. Ein Miterbe, der dann jedoch zum Stammvater der Hauptlinie wird, ist auch Reineke von Brenken. Als er im Jahr 1517 Anna von Imbsen heiratet, schafft er durch ihr Imbsensches Erbe – die Alte Burg mit der Hälfte des Amtes Wewer – vor 500 Jahren in Wewer eine neue Heimat und beginnt damit ein neues Kapitel der Familiengeschichte. Doch zurück in die Zeit vor Reineke. Nach einer Veröffentlichung aus dem 19. Jh. oder Anfang des 20. Jh.s15 ist „die Familie v. Brenken (…) in vielfacher Hinsicht eine der merkwürdigsten unseres Gaues“. So „seien über dies Geschlecht ältere Nachrichten vorhanden als über manche des hohen Adels“. Ferner sei es „charakteristisch, dass wir die v. Brenken immer wohl mit Geld versehen finden, weshalb sie stets die wichtigsten Pfandschaften übernehmen konnten“. So besitzen sie auch über das Kloster Böddeken eine Art von Vogteirecht. 1391 wird ihnen die Hälfte des „castrum“ Büren in Versatz gegeben und bis 1513 hätten sie sogar die Hälfte der Wewelsburg in Pfand gehabt, wie schon früher die Burgen zu Wünnenberg und Fürstenberg. Zur Zeit der Fehden mischen die Brenken immer wieder mit. Im Hochstift gehören sie zu den „Vier Säulen und edlen Meiern des Domkapitels“, über deren Hintergrund es verschiedene Deutungen gibt. Drei dieser Säulen (ohne die später hinzugekommenen Haxthausen) besitzen Anteile an der Alfer Mark.

Die Brenken sind also eine alte dynastische Familie, die sich durch Ahnenproben, den Nachweis von 16 adeligen Vorfahren, immer wieder für die Regierung des kleinen Ständestaates Paderborn qualifizieren und dadurch durchaus berechtigt wären, den Landesfürsten zu stellen. Tatsächlich bringen sie es bis zu den höchsten kirchlichen Ämtern, sind als Kammerherrn und Geheime Räte tätig und nehmen als Drosten Verwaltungsaufgaben des Landesherrn wahr. Friedrich Carl von Brenken, der Mittelalterschwärmer und bedeutende Forscher der eigenen Familiengeschichte, formuliert in einer Denkschrift des Jahres 1844 dem preußischen Staat gegenüber voller Stolz die Selbstwahrnehmung der Familie16: „1) daß meine Familie, zu den ältesten der Provinz gehörend, in dem Leben des vaterländischen Staates stets eine ausgezeichnete Rangstufe einnahm; 2) daß ihr Besitztum seit dem Mittelalter den Rang einer freien Herrschaft behauptete, die Besitzer sich danach nannten, und sie sonach den Rang der ältern Dynasten hatten; 3) daß die Familie den Dynastenfamilien in der Nachbarschaft ebenbürtig war; 4) daß die Familie von Brenken ritterbürtige Edeln zu ihren Vasallen zählte, also eine höhere Rangesstufe einnehmen musste als sie; 5) daß die Familie von und zu Brenken in ihrer Herrschaft alle Hoheitsrechte ausübte, die den Dynasten zukommen; 6) daß die Familie seit 200 Jahren stiftsmäßig vollbürtig gewesen, und mit 16 Ahnen zu Ritterschaften und Domkapiteln aufgeschworen ist; 7) daß sie seit unvordenklichen Zeiten den Ehrentitel der Säulen des Domcapitels führte, und sie unter demselben mit dem Freiherrn-Prädikate aufgeführt worden; 8) daß der Freiherrn-Titel seit 130 Jahren meinen Vorfahren bei vorkommenden Gelegenheiten gegeben ward, und noch jüngst in 2 Lehnbriefen anerkannt ist.“

462 Jahre lang seien die Brenken an der Ständeherrschaft des Bistums Paderborn beteiligt gewesen, in deren jährlich im Hohen Dom bestätigten „magna charta“ die Privilegien der Ritterschaft und Stände feierlich beschworen worden seien. Ritter Friedrich von Brenken sei unter der Zahl derer gewesen, die im Jahr 1326 den berühmten Vertrag mit Bischof Bernhard V. abgeschlossen hatten, und Friedrich Carls Vater Franz Joseph hätte zu den Unterzeichnern gehört, als am 24. April 1788 zum letzten Mal die ritterschaftlichen Privilegien in der „magna charta“ beschworen worden seien. Schon 1819, im Alter von 29 Jahren, hatte Friedrich Carl sich seiner Herkunft versichert und seinen Nachkommen in einer kurzen Schrift die Vorfahren vorgestellt17:

Die Herren, Ritter und Reichsfreiherrn von und zu Brenken

Aufgeschworen zum Teutschen Orden in den westphälischen paderbornschen hildesheimischen und münsterschen Ritterschaften und Stiften.

Vaterland. Das Fürstenthum Paderborn. Daselbst die ehemalige freie Herrschaft Brenken an der Alme mit civil-geistlicher und criminal Gerichtsbarkeit.

Wappen Siegel aus dem 12 ten bis 14. Jahrhunderte. Einen dreieckigen Schild mit ausgebogenen Schenkeln. Quer geteilt. Oben in goldenem Feld drey aufrechte blaue Balken. Unten sechs rothe Rosen in silbernem Felde. Im 15. bis 19. Jrhdt. Teutscher Schild. (…) oder Turnierhelm mit goldenen Freiherrnkrone. Helmschmuck 2 Elephantenrüssel, (…) halb blau halb golden auswärts mit 6 rothen Rosen an goldenen Richen. Helmdecke gold und blau. Der Denkspruch Ne cede malis mit goldenen Buchstaben auf blauen Grunde.“

Tatsächlich erscheint das Wappen durchaus unterschiedlich, auf einem Siegel von 1399 beispielsweise ohne die Pfähle, nur mit Blüten, obwohl es vorher schon mit den drei Pfählen benutzt worden war.18

Zu den herausragenden Gestalten der von Friedrich Carl aufgezählten Vorfahren gehören wohl Volmar von Brenken (gest. nach 1306) und „Friedrich der Reiche“ (gest. nach 1406).19Volmar, der zum engsten Kreis der Paderborner Dienstmannen gehört, ist immer wieder daran beteiligt, wenn es um die Durchsetzung der Rechte des bedrängten Bischofs Otto von Rietberg geht, der erst zehn Jahre nach seiner Wahl die Bischofsweihe erhält. Volmar ist Mitglied des Rates, der mit der Kontrolle und Verwaltung der Finanzen befasst ist.20

Sein späterer Nachkomme Friedrich Carl von Brenken schreibt im Jahr 1819 über ihn: „Volmar, Heidenreichs Sohn, 1279 Ritter. Ein ausgezeichneter Krieger, Freund und steter Begleiter des Bischofs Otto, eines Grafen Rittberg, dem er in den Fehden gegen die Stadt Paderborn 1281 große Hülfe leistete. Volmar und sein Bruder Berthold, beide Ritter (dicti domini de Brenken) besaßen schon 1303 die Wevelsburg, die in der Folge der Familie noch wichtiger ward, als Lohn, und Bischof Otto schenkte in diesem Jahre beiden Brüdern Höfe, Mühlen und Salzwerke bei Salzkotten zur Vermehrung der Besatzung und Wachen auf diese durch ihre Lage und Befestigung so wichtigen Burg.“21

Als das bedeutendste Familienmitglied im späten Mittelalter wird dann Friedrich von Brenken, ein Enkel Volmars, angesehen, der in Urkunden und Chroniken „Strenuus dominus Fredricus de Brenken miles“ genannt wird, also der tüchtige Herr Ritter von Brenken. Durch die Heirat mit Gertraude von Büren kommt er in nahe Verbindung zu der zu dieser Zeit blühenden Dynastenfamilie von Büren, deren Stellung er auch durch verschiedene Ämter immer mehr übernehmen kann und die sich – wie Nachkomme Friedrich Carl von Brenken es beschreibt – der Gunst einiger Bischöfe erfreut. Friedrich erhält vom Bischof Schloss und Herrschaft Wewelsburg in Versatz.

Um 1384 befinden sich die Brenken dann auf dem Höhepunkt ihrer Macht, als Bischof Simon II. dem Friedrich von Brenken die Burg vollends verpfändet – für 428 Mark lötigen Silbers. Diese, die benachbarte Herrschaft Brenken, das Schloss und Amt Wünnenberg im Sintfeld sowie Schloss und Amt Calenberg bei Warburg führen zu seinem Beinamen „der Reiche“ – allerdings auch zu vielen Neidern, die ihn in wiederholte blutige Fehden verwickeln.

Friedrich Carl von Brenken schreibt im Jahr 1819 weiter: „1355 hatte er mit vielen Edlen der Nachbarschaft einen Burgfrieden abgeschlossen, Schutz- und Trutzbündnis zu Gunsten seines Schwagers Bertholdv. Büren. Friedrichs Bruder Volmar war verheiratet mit Adelheit von Patberg. Durch diese doppelte Verwandtschaft wurde er mit in die blutige, mit abwechselndem Glücke geführte Fehde gegen einen Bund westfälischer Ritter verwickelt, an deren Spitze Wennemar von Fürstenberg zu Waterlapp stand, welche von 1368 – 1373 währte.“22

Friedrichs Geschick in geschäftlichen Dingen zeigt die Geschichte seines Pferdes aus dem Jahr 1378. Friedrich verliert im Dienst für das Stift einen wertvollen Hengst, dessen Wert mit 25 Mark Silber geschätzt wird. Anstelle einer Entschädigung in bar lässt er sich vom Bischof dafür eine Anwartschaft auf das Salzwerk in Westernkotten geben. Seine Rechnung geht auf, im Jahr 1384 erhält er das Salzwerk und kann es weiterverpachten.23

1.1 Ritter Friedrich und das Fegefeuer

Friedrich, der wackere „Raubritter“, findet seine Meister in den gewitzten Böddeker Mönchen, was schließlich zu einem der schönsten Gedichte Annette von Droste-Hülshoffs führt, dem „Fegefeuer des westfälischen Adels“24. In diesem Gedicht geht es um die Machenschaften der Brenken, die, wie es heißt, ihre Position als Vögte des Klosters Böddeken benutzen, um sich in der Zeit des Niedergangs des Kanonissenstifts an Hab und Gut des Klosters zu bereichern.

Im Jahr 1370 wird die Kirche des Klosters bei einem Kampf zwischen den Rittern von Westphalen und den Rittern von Brenken zerstört. Der hier genannte Friedrich von Brenken soll sich danach zusammen mit seinen Söhnen Reymer und Volmar, dem Paderborner Dompropst, in großen Mengen mit Dachblei und anderen Materialien versorgt haben25, wofür die das Kloster wiederaufbauenden Augustinerchorherren vergeblich von den Nachkommen eine Entschädigung verlangen.

So kommen ihnen die Berichte mehrerer Wewelsburger Männer, die schwören, den räuberischen Ritter und seine Frau mit eigenen Augen im (praktischerweise) nahegelegenen Fegefeuer schmoren gesehen zu haben, sehr recht. Friedrichs beide Enkel, Friedrich und Raven, Söhne des früh verstorbenen Sohnes Ulrich – so die Mönche – könnten den Großvater aus seinen Qualen befreien und auch sich selbst davor bewahren, wenn sie den geschehenen Raub am Kloster des Heiligen Meinolf wiedergutmachten. „Niemand, der auf unrechte Weise Gut erworben hat, sollte zögern, dieses zu Lebzeiten zurückzugeben, damit er nicht nach seinem Tod in unerträgliche Qualen gerät“26, so der Böddeker Mönch Johannes Probus (gest. 1457) in seiner ausführlichen Darstellung der behaupteten Geschehnisse.

Die nicht mehr zu stoppende Verbreitung der Fama des im Fegefeuer schmorenden Großvaters scheint bei den Enkeln schließlich Erfolg zu zeigen. Es kommt zu einigen Rückgaben und Spenden für Seelenmessen für die Vorfahren und sie selbst. Die Mönche besitzen also ihre eigenen, durchaus erfolgreichen Methoden gegen die Gewalt des Rittergeschlechts27.

Das Fegefeuer des westfälischen Adels

Wo der selige Himmel, das wissen wir nicht,

Und nicht, wo der greuliche Höllenschlund,

Ob auch die Wolke zittert im Licht,

Ob siedet und qualmet Vulkanes Mund;

Doch wo die westfälischen Edeln müssen

Sich sauber brennen ihr rostig Gewissen,

Das wissen wir alle, das ward uns kund.

Grau war die Nacht, nicht öde und schwer,

Ein Aschenschleier hing in der Luft;

Der Wanderbursche schritt flink einher,

Mit Wollust saugend den Heimatduft;

O bald, bald wird er schauen sein Eigen,

Schon sieht am Lutterberge er steigen

Sich leise schattend die schwarze Kluft.

Er richtet sich, wie Trompetenstoß

Ein Holla ho! seiner Brust entsteigt –

Was ihm im Nacken? ein schnaubend Roß,

An seiner Schulter es rasselt, keucht,

Ein Rappe – grünliche Funken irren

Über die Flanken, die knistern und knirren,

Wie wenn man den murrenden Kater streicht.

»Jesus Maria!« – er setzt seitab,

Da langt vom Sattel es überzwerch –

Ein eherner Griff, und in wüstem Trab

Wie Wind und Wirbel zum Lutterberg!

An seinem Ohre hört er es raunen

Dumpf und hohl, wie gedämpfte Posaunen,

So an ihm raunt der gespenstige Scherg':

»Johannes Deweth! ich kenne dich!

Johann! du bist uns verfallen heut'!

Bei deinem Heile, nicht lach' noch sprich,

Und rühre nicht an was man dir beut;

Vom Brote nur magst du brechen in Frieden,

Ewiges Heil ward dem Brote beschieden,

Als Christus in froner Nacht es geweiht!« –

Ob mehr gesprochen, man weiß es nicht,

Da seine Sinne der Bursche verlor,

Und spät erst hebt er sein bleiches Gesicht

Vom Estrich einer Halle empor;

Um ihn Gesumme, Geschwirr, Gemunkel,

Von tausend Flämmchen ein mattes Gefunkel,

Und drüber schwimmend ein Nebelflor.

Er reibt die Augen, er schwankt voran,

An hundert Tischen, die Halle entlang,

All' edle Geschlechter, so Mann an Mann;

Es rühren die Gläser sich sonder Klang,

Es regen die Messer sich sonder Klirren,

Wechselnde Reden summen und schwirren,

Wie Glockengeläut, ein wirrer Gesang.

Ob jedem Haupte des Wappens Glast,

Das langsam schwellende Tropfen speit,

Und wenn sie fallen, dann zuckt der Gast,

Und drängt sich einen Moment zur Seit';

Und lauter, lauter dann wird das Rauschen,

Wie Stürme die zornigen Seufzer tauschen,

Und wirrer summet das Glockengeläut.

Strack steht Johann wie ein Lanzenknecht,

Nicht möchte der gleißenden Wand er traun,

Noch wäre der glimmernde Sitz ihm recht,

Wo rutschen die Knappen mit zuckenden Braun

Da muß, o Himmel, wer sollt' es denken!

Den frommen Herrn, den Friedrich von Brenken,

Den alten stattlichen Ritter, er schaun.

»Mein Heiland, mach' ihn der Sünden bar!«

Der Jüngling seufzet in schwerem Leid;

Er hat ihm gedient ein ganzes Jahr;

Doch ungern kredenzt er den Becher ihm heut!

Bei jedem Schlucke sieht er ihn schüttern,

Ein blaues Wölkchen dem Schlund entzittern,

Wie wenn auf Kohlen man Weihrauch streut.

O manche Gestalt noch dämmert ihm auf,

Dort sitzt sein Pate, der Metternich,

Und eben durch den wimmelnden Hauf

Johann von Spiegel, der Schenke, strich;

Prälaten auch, je viere und viere,

Sie blättern und rispeln im grauen Breviere,

Und zuckend krümmen die Finger sich.

Und unten im Saale, da knöcheln frisch

Schaumburger Grafen um Leut' und Land,

Graf Simon schüttelt den Becher risch,

Und reibt mitunter die knisternde Hand;

Ein Knappe nahet, er surret leise –

Ha, welches Gesumse im weiten Kreise,

Wie hundert Schwärme an Klippenrand!

»Geschwind den Sessel, den Humpen wert,

Den schleichenden Wolf28 geschwinde herbei!«

Horch, wie es draußen rasselt und fährt!

Barhaupt stehet die Massonei,

Hundert Lanzen drängen nach binnen,

Hundert Lanzen und mitten darinnen

Der Asseburger, der blutige Weih!

Und als ihm alles entgegenzieht,

Da spricht Johannes ein Stoßgebet:

Dann risch hinein! sein Ärmel sprüht,

Ein Funken über die Finger ihm geht.

Voran – da »sieben« schwirren die Lüfte

»Sieben, sieben, sieben,« die Klüfte,

»In sieben Wochen, Johann Deweth!«

Der sinkt auf schwellenden Rasen hin,

Und schüttelt gegen den Mond die Hand,

Drei Finger die bröckeln und stäuben hin,

Zu Asch' und Knöchelchen abgebrannt.

Er rafft sich auf, er rennt, er schießet,