14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

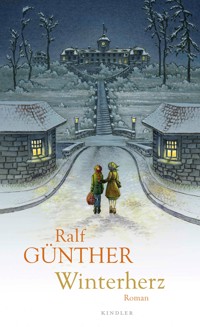

Wenige Wochen vor Weihnachten. Der vierzehnjährige Wilhelm wird mit einer Herzkrankheit in ein Sanatorium nahe Dresden eingeliefert. Widerstrebend muss er seine geliebte Mutter am Tor der Klinik zurücklassen. Das Gebäude ist ein Palast in Weiß, umgeben von einem üppigen Schlosspark, auf dem Programm stehen Liegebäder und Luftkuren. Mit seinen Zimmergenossen freundet sich Wilhelm rasch an: mit Edgar, der schon eine Verlobte hat, dem gutmütigen Milo und mit Bruno, der Leseratte. Schon bald umgehen die vier die vielen Regeln und Verbote, die den Klinikalltag prägen, und Wilhelm bekommt eine Ahnung davon, was es bedeutet, erwachsen zu werden. Und dann ist da noch die Schwesternschülerin Ilona, deren braunes Haar sich nicht von der Haube bändigen lässt. Die junge Frau weckt in Wilhelm die Lust am Lesen, zarte Gefühle der Zuneigung – und vor allem einen unbändigen Willen zu leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 166

Ähnliche

Ralf Günther

Winterherz

Roman

Über dieses Buch

Ein verschneites Sanatorium und ein herzkranker Junge, der die Liebe entdeckt

Wenige Wochen vor Weihnachten: Der vierzehnjährige Wilhelm wird mit einer Herzkrankheit in ein Sanatorium nahe Dresden eingeliefert. Das Gebäude ist ein Palast in Weiß, auf dem Programm stehen Liegebäder und Luftkuren. Mit seinen Zimmergenossen freundet sich Wilhelm rasch an: mit Edgar, der schon eine Verlobte hat, dem gutmütigen Milo und mit Bruno, der Leseratte. Schon bald umgehen die vier die vielen Regeln und Verbote, die den Klinikalltag prägen, und Wilhelm bekommt eine Ahnung davon, was es bedeutet, erwachsen zu werden. Und dann ist da noch die Schwesternschülerin Ilona, deren braunes Haar sich nicht von der Haube bändigen lässt. Die junge Frau weckt in Wilhelm die Lust am Lesen, zarte Gefühle der Zuneigung – und vor allem einen unbändigen Willen zu leben.

Mit viel Feingefühl und Wärme erzählt Ralf Günther ein modernes Wintermärchen, das buchstäblich ans Herz geht.

Vita

Ralf Günther wurde 1967 in Köln geboren. Als Buch- und Drehbuchautor entwickelte er Kinderserien und andere Formate fürs Fernsehen und schrieb historische Romane. «Der Leibarzt», sein Debüt, wurde ein Bestseller. Es folgten unter anderem «Eine Kiste voller Weihnachten» sowie «Goethe in Karlsbad». Ralf Günther lebt in der Nähe von Dresden und arbeitet neben dem Schreiben als Medienpädagoge in der Familienhilfe.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2023

Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg

Coverabbildung Andrea Offermann 2023

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-644-01087-1

www.rowohlt.de

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Ungläubig streicht Wilhelms Hand über das braunrote Polster. Alles ist fremd in diesem Fahrzeug: das Geräusch, der Geruch, die Geschwindigkeit. Die Landschaft huscht vorüber.

Ein Taxi war bisher nicht Teil seiner Welt. Nun spürt Wilhelm das Kunstleder unter seinen Handflächen. Die Fingerspitzen wandern über das Polster, bis sie zufällig die Finger der Mutter berühren. Die tastet ebenso fassungslos.

Der Motor heult auf und übersteigert das Tuckern. Der Fahrer greift an den Hebel neben der Lenksäule. Der wechselt die Gänge, so viel weiß Wilhelm über den Wartburg. Sein Blick wandert über die Holzmaserung des Armaturenbretts. Aus der Mitte der Windschutzscheibe sticht der Rückspiegel in einer eleganten Metallfassung. Dass es solche Autos gibt!

Die Kurven entlang der Gottleuba sind eng, der Fahrer duckt sich hinter sein Lenkrad, als fürchte er Felsbrocken, die unerwartet in die Frontscheibe krachen. Bis hier oben scheint er noch nie hergefunden zu haben. Die Fichten stehen bis dicht an den Fahrbahnrand und spannen Schattenbrücken über die Straße. Vorsichtig tastet sich der Fahrer hinauf. Vielleicht fürchtet er den Schotter, mit dem die Frostlöcher des vergangenen Winters verfüllt waren. Nun liegt er über die Straße versprengt, und die Löcher sind wieder Löcher. Um den Lack, weiß Wilhelm, machen sich Autobesitzer die größten Sorgen …

Das Flüsschen begleitet sie schon eine Weile. Seit einigen Windungen ist die Luft so kalt, dass Schnee denkbar wäre. «Da oben ist bestimmt alles weiß zum Weihnachtsfest», hatte die Mutter gesagt, als sie von Berlin aufgebrochen waren. Vielleicht erlebe ich Weihnachten nicht mehr, hatte Wilhelm da gedacht.

Es war nur ein paar Tage her, vielleicht eine Woche. Wilhelm erinnerte sich an den Blick des Arztes, die Art, wie er die Mutter beiseitenahm und in eine Ecke des Sprechzimmers führte. Halblaut mit ihr redete. Ohne auch nur ein Wort zu verstehen, wusste Wilhelm, dass dies nichts Gutes verhieß. Mehrfach hörte er das Wort «Erholung». Dabei fühlte er sich doch gar nicht erschöpft, geschweige denn krank. Am Blick der Mutter erkannte Wilhelm, dass es ernster war als gedacht.

Schließlich verkündete der Arzt, dass Wilhelm «zur Kur» geschickt werde. Was eine Kur ist, erklärte ihm die Mutter am Abend, vor dem Zubettgehen. Sie umarmte ihn. «Geh nicht!», hatte sie in sein Ohr gehaucht, und sein Herz schlug rasend. Er konnte die Umarmung nicht erwidern. Aber das machte nichts. Die Mutter war trotzdem nah und warm und schmolz sein Herz. Das Weiß im Zimmer des Arztes hatte es eingefroren.

Die Mutter ließ Münzen in die Hand des Fahrers klimpern. Taxi fahren war teuer, bequem war es auch. So musste sich ein Held fühlen: in einem Auto vorgefahren werden und dann am Fuß einer steilen Treppe stehen, die bis in den Himmel führt. Rauschend fuhr der Wind in die Bäume und zauste die Wipfel. Bäume, die bis in den Himmel ragten. So hohe hatte Wilhelm in Berlin nie gesehen.

Noch war die Landschaft vielfarbig: braun und gelb; tiefgrün waren nur die Nadeln der Bäume. Weiß brachen die Gebäude der Klinik zwischen ihnen hervor. Ein Dutzend würfelartiger Häuser, hingestreut über eine Bergflanke zwischen zwei Hügelkuppen. Um den steilen Hang zu bezwingen, musste man die Freitreppe nehmen. Mauerwerk rechts und links, Handläufe aus geschmiedetem Eisen. Wilhelm fröstelte, als er einen umfasste. Schon auf halber Strecke wurde er kurzatmig – wie im Sportunterricht, schoss es ihm durch den Kopf.

«Stell dich nicht an!», schrie der Lehrer immer, wenn Wilhelm die Puste wegblieb. Und blies wie zum Hohn in seine Trillerpfeife. «Das musst du schaffen in deinem Alter!» Er klang wie ein Echo des Großvaters: «Du bist doch ein Mann und keine Memme!»

Nein, das konnte er nicht schaffen. Das Gemurmel des Arztes, was immer es bedeuten mochte, hatte ihm gezeigt: Es war nicht er, es war sein Herz, das irgendwie verkehrt war. Gern hätte er es dem Sportlehrer noch auf den Bart gebunden, doch der Arzt hatte ihn gleich suspendiert. Seit dem Tag im November war er nicht mehr in der Schule gewesen: absolute Bettruhe. Kein Wunder, dass er nun außer Atem geriet.

Keuchend blieb Wilhelm stehen und hob den Kopf: Nahm diese Treppe denn kein Ende? Oben, am Turm, war eine Uhr zu sehen. Das Zifferblatt war ein Zyklopenauge. Mehrfach mussten sie mitten auf der Freitreppe haltmachen. Die Mutter schaute schon besorgt. Doch es war nur der Atem. Die Stiche und Krämpfe blieben aus. Eine Bank war nicht vorhanden auf diesem Anstieg, die steinerne Brüstung wurde zur Rast.

«Ruh dich aus!», bat die Mutter.

«Ich will nicht ausruhen», keuchte Wilhelm.

Die Mutter seufzte.

Er lehnte sich gegen den Stein, der wärmer schien als die Luft.

Mit dem gleichen Blick schauten Mutter und Sohn hinunter auf die Häuser der Stadt, auf die roten und schwarzen Dächer. Seltsam klein war das alles. Als ob sich Puppenstuben unter den Giebeln verbargen. Wie weit entfernt sie schon waren! Dabei hatten sie erst ein paar Dutzend Stufen zurückgelegt …

Unten an der Pforte, gleich hinter der Brücke, hatte man ihnen einen Plan ausgehändigt. «Dahin müssen Sie, Haus 13: das Haus der blauen Kinder.»

«Das Haus der blauen Kinder?», hatte seine Mutter wiederholt.

«Sie werden sehen, die sind alle blau, die Herzkranken», sagte der Pförtner.

Die Mutter sah ihren Wilhelm an: Wilhelm war nicht blau, im Gegenteil, durch die Anstrengung war die Gesichtsfarbe rosig. Und da Wilhelm sich nicht selbst anschauen konnte, schaute er zurück, und sein Mund verzog sich zu einem Lächeln. Ich? Blau? Aberwitzig!

Er hielt inne. «Bin ich herzkrank?», fragte er die Mutter da. Die schwieg, und Wilhelm versank ebenfalls in Schweigen.

Als sie fast oben am Absatz waren, sagte Wilhelm noch: «Eigentlich müsstest du hierbleiben.»

«Ich? Wieso?»

«Du bist blauer als ich!» Wilhelm lächelte schief.

Die Mutter wich seinem Blick aus. Sicherlich ahnte sie, was er meinte: die Flecken auf ihren Oberarmen. Sie versuchte, sie vor Wilhelm zu verbergen, trug lange Ärmel selbst im Sommer, doch Wilhelm entging nichts.

Dann standen sie vor dem Haus, in das der Junge einziehen sollte: ein Palast in Weiß!

Das erste Kind begegnete ihnen im Eingangsflur bei den Garderoben. Die Lippen waren beinahe lila, oberhalb des Mundes, die Haut bis zur Nase und seitlich bis zum Ansatz der Wangen: ein dunkelblaues Delta. Der Junge streckte Wilhelm die Hand entgegen: «Ich heiße Richard, herzlich willkommen.»

Und Wilhelm, ganz junger Herr mit gescheitelten Haaren, schlug ein und deutete mit dem Nicken seines Kopfes eine Verbeugung an. So hatte es ihm der Großvater beigebracht. Und nickte er nicht schnell genug, gab es eine Schelle in den Nacken.

Wilhelm fröstelte. Auch das Sprechzimmer war vollkommen weiß. Bis auf die Unterhose hatte er sich auskleiden müssen. Nun saß er auf einer metallenen Pritsche. Die Kälte zeichnete weiße Bänder auf seine Oberschenkel. Die Oberärztin schaute immer wieder vom Brief hoch. Sah dem Jungen über den Rahmen ihrer Brille ins Gesicht, teils streng, teils verwundert. Vermutlich, dachte Wilhelm, erstaunt es sie, dass dort überhaupt kein Blau zu finden war. Nur die Lippen waren etwas blass.

Ein Glück, die Oberärztin hatte bei seinem und der Mutter Eintreten das Fenster geschlossen. Es dämmerte schon. Als Wilhelm nach draußen sah, trudelten einzelne Flocken am Fenster herunter. Im Vorbeigehen drehte die Oberärztin das Licht an. Flackernd glomm die Neonleuchte auf. Sie wog und maß Wilhelm. Horchte das Herz ab. Schien nicht zufrieden. Der Dutt zog ihre Haare nach hinten, die Nase stand spitz im Gesicht.

«Die Charité in Berlin schreibt mir, dein Herz sei krank.» Die Stimme der Ärztin tönte freundlich.

Wilhelm nickte. Die Charité – das war ein geflügelter Begriff in Berlin.

«Manchmal krampft sein Herz. Dann hat er Schmerzen», ergänzte die Mutter.

«Was sind das für Schmerzen?», fragte die Frau. Sie sah Wilhelm an.

Wilhelm wies die Stelle.

«Spitz und scharf oder dumpf und wummernd?»

«Spitz und scharf, aber sie gehen rasch vorüber.»

«Hm. Sagst du mir Bescheid, wenn du sie das nächste Mal spürst?»

Wilhelm nickte.

«Wird mein Sohn wieder gesund werden?», fragte seine Mutter mit schmalen Lippen.

Statt einer Antwort mahnte die Ärztin: «Seien Sie stark! Ihrem Kind zuliebe.»

«Wird er gesund werden?» Die Mutter hatte den Ton erhoben. So verzweifelt hatte Wilhelm sie noch nicht erlebt.

«Erst einmal wollen wir herausfinden, was mit ihm ist. Wenn sich selbst die Charité nicht sicher ist …»

Die Turmuhr zerschlug die Dämmerung, die Mutter musste sich beeilen zur Gottleubatalbahn. Im felsigen Grund führte die Strecke am Fluss entlang nach Pirna. Dort ginge es dann bis Dresden und von da aus weiter nach Berlin. Für sich allein wollte sie sich das Taxi nicht leisten.

Wilhelm brachte sie bis zur Freitreppe. Von hier aus hatten sie einen weiten Blick über Tal und Stadt. Als sie am Absatz standen, wehte ihnen eisige Luft ins Gesicht. Frostwinde zogen von Böhmen her über den Kamm und stürzten in die Niederungen des Erzgebirges. Offenbar hatten sie den Winter aufgeschreckt. Wie Eistropfen lagen die Tränen der Mutter auf ihren Wangen. Wilhelm hätte sie gern mit der Hand abgestreift. Aber er wagte nicht, sie zu berühren.

Der Abschied war stumm. Wilhelm versuchte, stark zu sein. Er dachte, dass die Mutter es so wollte.

Als Wilhelm sein Zimmer beziehen wollte, stutzte er. Wo war seine Tasche? Er hatte sie doch in die Garderobe am Eingang gestellt. Aber dort war sie nicht.

«Entschuldigung», sagte Wilhelm schüchtern. «Ich vermisse meine Tasche. Sie ist rot kariert …»

Die junge Schwester in einem von einer einzelnen Schreibtischlampe erhellten Zimmer drehte den Kopf. Sie warf ihm einen freundlichen Blick zu. Eine einzelne Haarsträhne war unter der strengen Haube hervorgeschlüpft und lag quer über der Stirn. «Einen Augenblick, bitte!»

Die Schwester verschwand im Nebenzimmer. Dann stand sie wieder vor ihm und hielt ihm die Tasche entgegen. Viel war nicht darin.

«Ich bin Schwesternschülerin Ilona. Darf ich dir dein Zimmer zeigen? Ich darf doch Du sagen?»

Seite an Seite wanderten sie durch die weitläufigen Flure des Eispalastes. Dann öffnete Ilona eine Tür. Schulterhoch waren die Wände mit Öllack versiegelt. Die Schränke weiß, die Bettgestelle weiß – und selbstverständlich auch die Laken. Vier Betten waren gerichtet. Die Kissen hochkant auf den Laken, in die Mitte eine Falte geschlagen. Die Zipfel standen aufrecht wie Soldaten. Wilhelm legte seine rot karierte Tasche aufs Bett. Ein unanständiger Farbtupfer auf dem Weiß des Lakens.

Ilona erklärte ihm, dass die restlichen Jungen seines Zimmers mit dem Bus kämen. Alle miteinander. Von Rostock aus sei er am frühen Morgen losgefahren, die letzte Station war Dresden Neustädter Bahnhof, in Kürze würden sie hier eintreffen. Dieser Bus bringe alle Patienten eines Durchgangs zugleich in die Kurklinik.

«Alle», fragte Wilhelm, «ohne Ausnahme?»

Schwester Ilona nickte. «Alle.»

«Und warum nicht mich?»

Sie hob die Schultern und ließ sie wieder fallen. «Das musst du deine Mutter fragen.»

«Gibt es auch Mädchen hier?» Wilhelm wurde rot. «Ich meine: außer dir?»

«Patientinnen, meinst du?»

Wilhelm bejahte.

«Wenn die Jungs kommen, gibt es keine. Nach sechs Wochen, wenn die Jungen wieder abgefahren sind, kommt ein Schwung Mädchen. Nach den Mädchen noch einmal Jungs – und so weiter …»

Während sie redete, beobachtete Wilhelm sie von der Seite. Er versuchte, ihr Alter zu schätzen. Höchstens achtzehn, dachte er. Und dennoch: Drei Universen von ihm entfernt. Ihre Lippen waren schmal und ungeschminkt. Strähnen lugten unter dem Rand der Schwesternhaube hervor. Die war mit mehreren Spangen in den Haaransatz geklemmt und schien sehr fest zu sitzen, doch das nützte anscheinend nichts. Anstatt sie wieder unter die Haube zu stopfen, legte die Schwester die widerborstigen Strähnen so gut es ging hinter das Ohr, wo sie nicht lange blieben.

«Wie lange bist du schon hier?»

«Zwei Jahre und vier Monate», antwortete sie.

«Dann hast du den Sommer hier erlebt?»

«Zwei Sommer», sie seufzte, «da ist das Tal wunderbar grün.»

Und Wilhelm dachte: Sie ist noch nicht lange mit der Mittelschule fertig, nur ein paar Jahre älter kann sie sein, vielleicht drei, höchstens vier Jahre älter! Sein Herz schlug wild und ungestüm.

«Kann man baden im Fluss?», fragte er.

«Nur an sehr heißen Tagen. Flüsse im Gebirge sind kalt.»

Im Sommer war Wilhelm noch in der Dahme baden gewesen. Bis zur Schlossinsel und zurück, kein Problem. Da war kein Sportlehrer dabei. Und Wilhelm wusste noch nichts von seiner Krankheit. Als er nach Hause kam mit nassen Klamotten, fing er sich eine Ohrfeige vom Großvater, dass es summte. Wie eigentlich immer beim Heimkommen. Weil seine Kleidung troff, wenn seine Knie aufgeschürft waren. Oder die Schuhbänder zerrissen. «Wasser auf den Dielen ruiniert das Holz», sagte der Großvater. «Schläge ruinieren Kinder», hätte Wilhelm gern geantwortet. Doch das wagte er nicht.

Weil er abgelenkt war, hatte er wohl die Information, warum sie das Zimmer verließ, verpasst. Nun war sie fort. Wilhelm starrte auf seine rotbunte Tasche auf dem weißen Laken. Er sollte sich einen der Schränke sichern, bevor die anderen eintrafen. Doch welchen? Hatte die Mutter ihm nicht immer gesagt, was zu tun und zu lassen war? Daheim hatte es ihn genervt. Nun fehlte ihm ihr Rat.

Wilhelm öffnete die Tür des nächstbesten Spindes und begann, seine Unterwäsche auf eines der Blechborde zu stapeln. Dann Hemden, dann Hosen.

«Das ist nicht dein Schrank.»

Da stand Ilona wieder hinter ihm, einen Stapel weißer Handtücher auf den Unterarmen. Sie trat einen Schritt zur Seite.

«Der hier ist deiner.»

Sie öffnete eine zweite Tür unmittelbar daneben.

«Kann ich nicht diesen hier behalten?»

Ilona schüttelte den Kopf. «Die Schränke sind den Betten zugeordnet.»

«Aber es ist doch noch niemand anderes da.»

«Die Oberschwester reißt mir den Kopf ab, wenn ich nicht drauf achte.»

«Oberschwester?»

«Schwester Oberin. So hieß das früher. Du wirst sie bald kennenlernen.»

Als Stimmen auf dem Flur grölten, verschwand Ilona. Die Neuankömmlinge trafen ein, mit Koffer und Taschen. Offenbar hatten sie die Schwester heraushuschen sehen. Und staunten Bauklötze.

«Wer war das denn?», fragten sie Wilhelm.

«Hast du sie geküsst?»

«Nein!», wiegelte Wilhelm ab.

«Wer bist du überhaupt? Warum warst du nicht im Bus?»

Wilhelm antwortete nicht. Sein Interesse wurde von einem Jungen gefangen, wie er ihn nie zuvor gesehen hatte: Er hatte dunkelbraune Haut, sein Haar war ein wildes Gebüsch aus Locken.

«Das ist Milo, und ich bin Edgar», sagte der von eben. Doch Wilhelm fand, dass das nicht viel erklärte.

Alle drei waren etwas älter als Wilhelm, sicherlich fünfzehn oder sechzehn Jahre, einzig der Letzte, der sich als Bruno vorstellte, war kleiner und schmächtiger als Wilhelm. Edgar war der Größte. Ein hochgewachsener junger Mann mit dunklem, beinahe schwarzem Haar und schon fast siebzehn, wie er stolz betonte. Auch sein Kinn sah aus wie das eines Mannes, die Haut dort war etwas dunkel vom Haarwuchs. Nachdem er den Koffer auf seinen Schrank gewuchtet hatte, musste er auf dem Bett verschnaufen. Seine Lippen waren blau angelaufen. Über der Oberlippe zeigte sich ein dunkler Fleck, geformt wie ein breites Flussdelta, das sich von Mundwinkel zu Mundwinkel erstreckte. Am oberen Ende wurde es von den Nasenflügeln begrenzt. Edgar beugte sich vornüber, die Arme verschränkt, die Ellenbogen auf seine Oberschenkel gestützt.

«Soll ich die Schwester rufen?», fragte Wilhelm.

«Das hättest du wohl gern.» Um zu zeigen, dass es ihm besser ging, stand Edgar auf und nahm einen grauen Karton auf seinen Schoß, der vorher im Koffer gewesen war. Liebevoll strich er über den Deckel. Das nährte die Neugier der anderen.

«Warum warst du nicht im Bus?», fragt Milo noch einmal in Wilhelms Richtung. Es war der erste Satz, der ihm über die Lippen kam.

«Meine Mutter hat mich hergebracht.»

Andächtig schwiegen die Jungen. Das Wort Mutter erzwang die Pause. Sechs Wochen waren eine lange Zeit. Allein Edgar ließ sich nicht stören, sondern beschäftigte sich mit dem grauen Karton. Er hob den Deckel und nahm das Foto einer jungen Frau heraus. Sie trug ein schwarz gepunktetes weißes Sommerkleid und hatte einen hoch ansetzenden Pferdeschwanz. Edgar seufzte und stellte das Bild vorsichtig auf seinen Nachttisch. Es erregte Aufmerksamkeit und verdrängte auch bei den anderen die Müttergedanken. «Wer ist das?», wagte Milo zu fragen.

«Das ist meine Verlobte», antwortete Edgar.

Die drei anderen Jungs schwiegen beeindruckt. «Verlobte» – was für ein Wort!

Nun waren alle Betten belegt. Zwei an der einen, zwei an der anderen Wand, dazwischen die Schränke. Fenster- und Eingangsseite waren frei von Möbeln.

Edgar schloss den Karton wieder und schob ihn unters Bett. Schwer schleifte er über den Boden. Die Jungs hörten das Geräusch, doch ihre Blicke waren immer noch an das Bild auf dem Nachttisch gefesselt.

«Deine Mutter besitzt ein Auto?», fragte Bruno dann an Wilhelm gerichtet.

«Nein.»

«Wie seid ihr dann hergekommen?»

«Im Zug von Berlin. Dann im Taxi von Dresden.»

Bruno schaute anerkennend. Er schob die Unterlippe vor. «Im Taxi?»

Milo schwieg. Wie er überhaupt bisher wenig gesagt hatte.

Edgar legte sich mit hinter dem Kopf verschränkten Armen auf sein Bett. Seine Lippen waren immer noch blau. «Angeber», zischte er.

«Wenn es doch so war!»

«Bist wohl ein feiner Pinkel aus dem Westen!», schloss Milo.

«Ich komme aus Berlin – Ost!», verteidigte sich Wilhelm.

«Ich komme auch aus Ost-Berlin», sagte Milo. Die Übrigen sahen ihn ungläubig an.

«Köpenick», sagte Wilhelm.

«Treptow», antwortete Milo.

Wilhelm musterte Milo. Der blickte stolz zurück. Dann warf er seine Tasche aufs Bett. Wilhelm musste lachen.

«Was lachst du?», fragte Milo gereizt.

Anstatt Antwort zu geben, ging er zu seinem Spind hinüber und klappte die Tür auf. Das Rot leuchtete ihnen entgegen. Es war exakt die gleiche Tasche. Und Milo fiel in sein Lachen ein.

Bruno stapelte bereits Bücher aus dem offenen Koffer auf sein Bett.

«Liest du?», fragte Wilhelm. Eine klügere Frage war ihm nicht eingefallen.

«Nein», antwortete Bruno, ohne Wilhelm anzusehen.

«Warum hast du dann so viele Bücher?»

Rasch wuchs der Stapel an und drohte umzukippen. Bruno trat näher und nahm eines der Bücher wieder vom Stapel. «Das hier», und er hielt ihm das Buch hin, «sind Koffer …», er verdrehte die Augen, «… für meine Träume.»

«Aha.» Wilhelm nahm einen Schritt Abstand. «Wovon träumst du?»

«Vom Leben.»

«Was hat das mit Büchern zu tun?»

«Sie helfen mir, viele Leben zu haben.»

«Viele Leben?», fragte Wilhelm.

«Der Arzt sagt, dass ich die Volljährigkeit nicht erreichen werde», erklärte Bruno. «Herzklappenfehler, angeboren.»

«Dann lebst du länger als ich», sagte Wilhelm.

«Woher weißt du das?»

«Na, ich bin vierzehn … und du?»

«Fünfzehn.»

«Und dazu noch deine Bücherleben …»

«Die zählen doch nicht», mischte Milo sich ein.

«Was ist deine Krankheit?», fragte Bruno.

«Loch zwischen den Herzkammern», sagte Milo nur. «Ich darf mich nicht anstrengen. Kein bisschen.»