3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

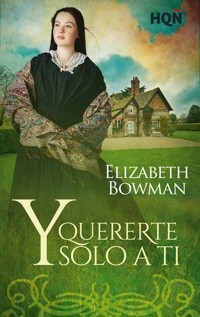

Un amor sin engaños, sin mentiras, sin falsas promesas. La vida nunca había sido un camino de rosas para Mary Berkeley. De hecho, en su vida solo había habido espinas. Huérfana, con el corazón y la dignidad hechos añicos, decide dejar atrás Misuri para cruzar el Atlántico y llegar a Inglaterra con la firme esperanza de renacer y encontrar su sitio. Edward Elfroy es un pastor rural de alma noble y gran corazón. Vive de forma sencilla en el campo a cargo de un pequeño beneficio, tal y como siempre anheló. Todo parece perfecto, pero hasta un hombre bueno como él sufre heridas que aún no se han cerrado y ciertos cuervos que, de forma intermitente, le picotean el alma. Mary tan solo quiere volver a confiar, sentirse libre y amada con sincera pasión. Edward necesita borrar la culpa que lo atormenta; ¿podrá ser el hombre que ella busca? ¿Conseguirán juntos dejar atrás el pasado y vivir un amor verdadero? Secuela de Y quererte siempre, nos cuenta qué fue de Mary Berkeley, la joven a la que rompieron el corazón. Un romance, limpio, tranquilo y sereno, fraguado a fuego lento y que surge en base a sentimientos nobles y reposados.¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección! Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense, romance… ¡elige tu historia favorita!¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

© 2023 Elizabeth Bowman

© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.

Y quererte solo a ti, n.º 353 - marzo 2023

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Shutterstock

I.S.B.N.: 9788411418218

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Epílogo

Agradecimientos

Si te ha gustado este libro…

A Diego y a Elizabeth, con amor.

Prólogo

Mary Berkeley sabía que la vida no era precisamente un camino de rosas.

Lo supo desde el momento en el que sus diminutos pies de nieve descendieron del cesto en el que la habían depositado como fardo olvidado para posarse por vez primera, con esos andares vacilantes que conceden los primeros años, sobre el suelo de tierra pisada plagado de mugre e inmundicias con el que se anunciaba su futuro.

Y en realidad no hizo falta más que ese primer contacto terrenal para comprender, en esa etapa en la que las preocupaciones no deberían copar las cabecitas pensantes de las almas inocentes, que las rosas no iban a abundar en su vida.

Mary creció en las calles porque su madre, que ejercía en Misuri la profesión más antigua del mundo, la echó a los lobos en cuanto la jovencita empezó a suponer un obstáculo a sus actividades nocturnas. Y esto fue en cuanto Mary, inquieta y curiosa por naturaleza, comenzó a andar y a escaparse del cesto en el que la mantenía atada para que no diera lata.

Al fin y al cabo, a los clientes de la señora Berkeley no les agradaba demasiado ejercer sus tareas carnales con una mocosa llorona deambulando por medio, por lo que la pequeña Mary se veía continuamente empujada al frío y a la oscuridad de la calle, buscándose entretenimiento y amparo, alimento y abrigo del mejor modo que fuera capaz la pobre infeliz, con tal de dejar el camino libre a su ajetreada madre y a los desagradables hombres que codiciaban su cuerpo.

Bien podría la jovencita, conforme fue creciendo y su cuerpo adquirió bonitas formas, seguir el ejemplo que la vida había impuesto ante sus ojos, pero Mary jamás barajó, ni remotamente, tal posibilidad para salir adelante. Y eso que, más de una vez, alguno de aquellos babosos que abandonaban la posada tras disfrutar de las atenciones de la señora Berkeley había alargado sus sucias manos en pos de atrapar a la niña de grandes ojos verdes que curioseaba entre los cartones de la calle.

Y en realidad tal vez hubiera sido lo más sencillo dejarse atrapar, si podía considerarse sencillo aquello que había visto hacer a su madre desde que tenía conciencia: recibir a hombres distintos cada tanto, la mayoría completamente ebrios, malolientes, horrendos y violentos, para encerrarse con ellos en la habitación pútrida de la posada en la que vivían y hacer llegar hasta la calle —por desgracia hasta los oídos de una niña pequeña que aguardaba fuera tiritando de frío— gritos guturales, palabras malsonantes y carcajadas aberrantes.

No, no sería lo más sencillo, desde luego, pero sin duda sí sería rápido. Una decisión que podría tomar en apenas medio minuto y que facilitarían sus púberas formas femeninas recién desperezadas. Su madre solía vaciar media botella de brandy antes de recibir a alguno de aquellos hombres, tal vez, si permanecía lo suficientemente ebria como para perder la consciencia…

No obstante, albergaba tantos recuerdos nefastos de su niñez, tantas escenas sombrías grabadas a fuego en su mente, tantos momentos que le ponían los pelos de punta y azuzaban la hoguera de la rabia en lo más profundo de su pecho, sentía tal oleada de arcadas cada vez que cerraba los ojos y recreaba en su pensamiento lo que se suponía que sería la secuencia… que ni siquiera podía llegar a considerarlo.

Jamás seguiría el ejemplo de su madre. Jamás vendería su cuerpo, o su alma, por dinero. Y esa fue en adelante y para siempre su consigna de vida.

Así que optó por trabajar duro para ganarse el pan que su madre y la vida le habían negado. Trabajó en lo que pudo y en aquello que le ofrecían, dentro de lo que su cuerpecito infantil, desnutrido, frágil y menudo admitía.

Lavaba en los lavaderos públicos la ropa de los más favorecidos, introduciendo sus pequeñas manos en agua helada mientras la sosa le quemaba la piel; remendaba aquellas prendas que le eran encomendadas y cuya devolución le exigían en un tiempo récord, lo cual implicaba noches enteras sin dormir; cargaba sobre sus espaldas enormes haces de leña para calentar los hogares de quienes podían permitírselo, limpiaba chimeneas y establos y hasta parcheaba tejados con brea.

Todo ello a cambio de unas pocas monedas que los clientes le regateaban abusando de su desprotegida condición infantil; la mayor parte del tiempo, dichos trabajos se consideraban saldados con algo de alimento que llevarse a la boca, a menudo rancio y mohoso y siempre insuficiente.

A los doce años Mary descubrió por casualidad su condición de huérfana. Si bien en realidad siempre estuvo sola desde que su madre la trajo al mundo, fue a partir de ese momento que su soledad se hizo en verdad oficial.

La señora Berkeley fue encontrada muerta en un callejón, cerca de la posada en la que malvivía, apestando a alcohol, a medio vestir y con un navajazo negruzco en el vientre.

Mary, que a pesar de lo difícil que se lo había puesto la vida poseía un alma noble y un gran corazón, lamentó la muerte de su única familiar en el mundo e hizo lo que pudo para proporcionarle a la mujer un sepelio decente y una lápida con nombre.

Después de eso simplemente se limitó a seguir adelante, lo que siempre había hecho, al fin y al cabo.

Y entonces apareció en su vida Richard Grandison, o August, como se llamaba en realidad, un supuesto emisario de la Union Pacific. Ella contaba en aquel tiempo veinte años y trabajaba en una humilde posada en el condado de Clay.

No era necia y tampoco una ilusa, la cruda realidad no le había permitido jamás serlo, así que sabía lo que la vida le deparaba, lo que podía y no podía esperar de ella dada su precaria condición, por lo que jamás esperó que el brillante camino de un hombre como Grandison —atractivo, elegante y de buenos modales— se cruzara con el suyo —tan basto, tan feo y tan negro—. Y mucho menos que ese hombre fascinante se fijara en una insignificante y gris criatura como ella.

No obstante, sí se fijó. Y no solo eso, sino que se molestó en embaucarla. O tal vez fue ella la que se dejara embaucar con facilidad porque en el fondo deseaba ardientemente descubrir qué se sentía siendo el centro de atención de otra persona, especialmente de un hombre como aquel, con el porte de un príncipe.

Se enamoró perdidamente, con el desespero del perro abandonado que anhela y hace cuanto sea menester —incluso humillarse— con tal de recibir una caricia ocasional entre las orejas, y por ello no dudó en entregarse en cuerpo y alma. ¿Por qué iba a dudar cuando él le había prometido llevarla a Europa para empezar una vida nueva, los dos juntos, lejos de allí? ¿Por qué iba a dudar ante la promesa de una casita con la fachada tableada pintada de amarillo y una valla de madera blanca en el jardín?

Le prometió Europa, le prometió una familia, le prometió esperanza de futuro después de una vida completamente carente de cualquier suerte de esperanza.

Y ella lo creyó.

O al menos lo hizo hasta que él la abandonó, engañándola en el proceso del modo más cruel y frío. Tratándola como la mayoría de aquellos hombres horribles habían tratado antaño a su madre. Haciéndola sentir tan sucia y boba como ella consideraba que debía de haberse sentido la señora Berkeley a merced de tantos cretinos tras cada unión carnal.

Después de eso, con el corazón hecho pedazos, el orgullo pisoteado y el alma desgarrada, Mary se trasladó al norte del país con el dolor y la humillación como único petate. Necesitaba recomponerse lejos de Misuri, lejos de un lugar que tan solo conseguía acarrearle malos recuerdos.

Encontró trabajo en una fábrica textil y allí se entregó al trabajo duro con una única consigna en mente: viajar a Europa. A la vieja Europa cargada de promesas. A ese lugar maravilloso que Grandison le había metido en la cabeza. ¿Por qué no iba a poder hacerlo realidad, aunque tuviera que llevarlo a cabo sola?

No tardó en trabar simpatías con una compañera de la fábrica, Betty Radford, quien se convirtió enseguida en inseparable amiga y confidente hasta el punto de que ambas terminaron por compartir la habitación de la posada en la que Betty vivía. Amén de compartir un mismo sueño.

Porque Betty también deseaba cruzar el Atlántico. De hecho, fue ella quien le habló de Milford, una pintoresca localidad en Hampshire, Inglaterra.

Su difunta madre contaba allí con una buena amiga con quien había mantenido correspondencia hasta el día de su muerte, un par de años atrás. La propia Betty había continuado con dicha correspondencia, por lo que estaba segura de que la antigua amiga de su madre, la señora Lavender, estaría encantada de recibirla; y Mary consideró que Inglaterra podría ser una maravillosa opción para reconducir su vida.

Durante dos largos años trabajaron codo con codo sin descanso con un único propósito: reunir el dinero suficiente para costearse el billete a Inglaterra. El pueblecito de Milford se dibujaba en sus cabezas como lo más parecido al paraíso. Un paraíso que les había sido negado hasta entonces a aquellos dos ángeles heridos.

Pero apenas unas semanas antes de la fecha estimada para que el barco que cruzaría el Atlántico zarpara con sus dos ilusionadas pasajeras a bordo, Betty enfermó mortalmente de tisis.

En ese momento, y más que nunca, Mary supo que debía continuar adelante con el plan y culminar su destino; y ya no solo por ella, sino por el recuerdo de la propia Betty.

Capítulo 1

Milford, condado de Hampshire, Inglaterra. Año de 1877

Mary aspiró una profunda bocanada, tan honda y tan grande que notó con horrorosa claridad cómo crujían las varillas del corsé y cómo el estómago se plegaba sobre sí mismo hasta pegarse a la columna vertebral.

Exhaló a continuación lenta e intensamente todo aquel aire que segundos antes había introducido en su cuerpo y retenido por demasiado tiempo hasta sentir cómo se vaciaban sus pulmones y los hombros se hundían en señal de desmorone.

Sentía miedo. ¿Para qué negarlo? Acababa de cruzar un océano y en realidad percibía en su interior el borboteo trepidante de ese miedo atroz que paraliza miembros y retuerce entrañas. Pero no había llegado tan lejos para permanecer allí de pie como si de una estatua se tratara, en medio del sendero de tierra pisada que cruzaba el jardín delantero de aquella casa.

—Desde luego que no, Mary, no puedes achantarte ahora…y no vas a hacerlo. Rendirse está prohibido.

De nuevo inhaló, esta vez de forma breve y con una urgencia apenas disimulada, cuadró los hombros, alzó la barbilla para insuflarse ánimos y observó atentamente la construcción que se alzaba ante sus ojos.

Un pequeño cottage de dos plantas y fachada de piedra vista en tonos ocre, tejado de oscurísima paja prensada y dos chimeneas asomando en cada extremo de la cumbrera le dio la bienvenida. Cuatro ventanas blancas ornaban la sencilla portada de perfectas dimensiones cuadradas, amén de un coqueto porche con tejadillo triangular sobre la puerta principal.

Y la composición en sí resultaba tan preciosa e idílica tras el jardín en el que destacaban cuidados arbustos de boj, espigados macizos de romero y acicaladas verónicas en flor, resultaba tan perfectamente hermosa circundada por el murado de piedra a media altura que cerraba la parcela y la pincelada bucólica que otorgaba la cancilla de madera que había dejado tras de sí, que se sintió felizmente atrapada en medio de una acuarela campestre de la que no deseaba salir.

Deslizó una mano hasta el talle y la aposentó allí, aquietada y firme, mientras introducía la otra en un bolsillo de la falda para guardar el papel con las señas del lugar. Y de algún modo se sintió feliz y agradecida de que aquel fuera el lugar.

No demoró más el instante. No tenía sentido. En realidad, se moría de ganas de formar parte de tan bello escenario, de imbuirse en él para tratar tal vez de empaparse de la hermosura de un lugar tan perfecto como delicioso, así que caminó con decisión hasta el porche, apurando los pasos sobre el sendero de tierra que daba la bienvenida a los visitantes y, una vez frente a la puerta, golpeó la aldaba dos veces con determinación.

Apenas tuvo tiempo de acompasar la respiración cuando una pequeña cabeza de apretados rizos cobrizos que asomaban bajo los volantes de una cofia blanca surgió de pronto bajo el umbral. Pertenecía a una anciana de escasa estatura y adorables ojos azules, un rostro en forma de corazón surcado de arrugas y sonrisa amigable.

Mary exhaló. Y aunque la imagen de la anciana casaba a la perfección con la descripción que de ella había hecho Betty durante todos aquellos años, necesitaba corroborarlo. Y romper la gigantesca techumbre de roca que, flotando sobre su cabeza, amenazaba con aplastarla.

—Estoy buscando a la señora Lavender —dijo apenas con un hilillo de voz.

La anciana abrió un poco más la puerta para asomarse al exterior. Sin duda apreció enseguida el acento foráneo de la joven que tenía ante sus ojos, pues abrió en el acto los suyos como platos.

—¿Betty? —preguntó, sus azulinas pupilas brillaban a causa de la emoción—. ¿Eres tú, Betty Radford? ¿La chiquilla de mi querida Agnes?

Mary estiró los labios en una sonrisa forzada en tanto negaba con la cabeza. En la garganta acababa de enquistarse un nudo que amagaba volverse una auténtica molestia.

—Lo lamento, señora Lavender, pero me temo que Betty no ha podido venir. —Y al decir esto se obligó a aspirar una nueva bocanada de aire para tratar de empujar hacia abajo la oleada vívida de emoción que ascendía por su garganta—. Yo soy su amiga Mary Berkeley, confío en que Betty le haya hablado de mí.

Mary observó durante un eterno minuto el humeante líquido ambarino de su taza de té mientras, a su lado, la señora Lavender asimilaba en pensativo silencio toda la información que la joven forastera le había proporcionado. Sus cristalinas pupilas, inclinadas durante casi todo el tiempo que se había extendido la conversación, lucían brillosas a causa de los cientos de lágrimas por derramar que las nublaban.

—Me hubiera gustado recibir a Betty, o a su madre, a quien recuerdo con mucho cariño —comenzó diciendo tras su emotiva mudez mientras sus amables ojos azules se posaban en la muchacha—. Sé que Betty te quería mucho, me ha hablado tanto de ti en sus cartas… —un suspiro y una mirada rápida a las manos artríticas que reposaban unidas sobre su regazo—,así que, querida niña, para mí será un gran honor poder cuidar de ti del mismo modo que las hubiera cuidado a ellas.

Mary sonrió con sincera gratitud.

—Agradezco sus palabras, señora Lavender —terció—, pero siempre he cuidado de mí misma. No deseo ser una carga ni una responsabilidad para nadie. —Como la anciana se disponía a replicar ese último alegato, Mary se apresuró a añadir—: Me gustaría trabajar para salir adelante en este país. Si usted tan solo pudiera ayudarme en eso le estaría muy agradecida.

La señora Lavender apreció la cortesía de la joven al no desestimar por completo su ofrecimiento de amparo, por lo que permaneció un largo instante en actitud cavilosa. Mary atribuyó sin embargo su silencio a posibles reticencias, así que no se demoró en alegar:

—No se deje persuadir por las apariencias, señora Lavender, sé que soy de modesta estatura y de constitución menuda, pero le aseguro que no me asusta el trabajo duro y que puedo realizar cualquier labor que me proponga, desde limpiar fogones hasta… —paseó una mirada inquieta por la estancia— ¡hasta ordeñar vacas!

La anciana sonrió con condescendencia. Sí había apreciado que la muchacha era apenas un poco más alta que ella —y ella poseía la estatura de un niño de diez años—y bastante menuda bajo las discretas vestiduras. De hecho, el rostro aniñado de Mary Berkeley parecía jugar al despiste con su verdadera edad, pues la joven debía de rebasar la veintena y aparentaba apenas ser una rosa púbera. Una tan delicada y hermosa como intrépida y presta a enarbolar sus espinas, por cierto. La sonrisa en el anciano rostro se amplió. Brío y arrojos no le faltaban a la jovencita, desde luego, y esa condición de carácter le agradó. No le gustaban las damiselas de aspecto endeble que continuamente parecían demandar la protección de un caballero andante para sobrevivir.

—Esta es una casa parroquial, querida muchacha —comentó riendo—, no tenemos vacas que ordeñar aquí. Tan solo gansos y alguna que otra oveja que dudo mucho se deje ordeñar, al menos yo nunca me he detenido a intentarlo. —Forzándose a disimular una sonrisa que amenazaba con extenderse demasiado, Lavender ladeó el rostro para concederse una mejor observación de la señorita Berkeley—. No obstante, hablaré con el pastor, el señor Elfroy; es un hombre bueno y generoso, no consentirá que quede usted desamparada recién llegada de ultramar, ya lo verá.

Y, sonrisa amable siempre en los labios, la señora Lavender se dispuso a contar a su atenta interlocutora que llevaba toda su vida sirviendo en la rectoría y que, de hecho, había conocido a unos cuantos rectores, a cada cual más amable y bondadoso.

El último de ellos, Edward Elfroy, había llegado a Milford dos años antes y la anciana podía asegurar sin el menor atisbo de dudas que, de entre todos sus antecesores, había sido moldeado con auténtica pasta de ángel.

—Y un ángel jamás deja atrás a ningún alma necesitada de auxilio.

Mary negó con la cabeza suavemente.

—Pero yo no…

—A ningún alma necesitada de auxilio, se lo aseguro —reiteró con intención, acallando cualquier amago de protesta—, ya encontraremos algo que usted pueda hacer por aquí, jovencita, aun en ausencia de vacas que ordeñar.

No obedecía desde luego a la imagen que Mary se hubiera formado de lo que debía ser un pastor.

No es que en realidad se hubiera formado alguna imagen concreta en su cabeza, porque, de hecho, su relación con la Iglesia siempre había sido bastante distante, por no decir inexistente, así que jamás se había concedido ni medio minuto para considerar semejante cuestión.

Pero desde luego lo que sí tenía claro era que el pensamiento primero que en su sesera se vinculaba con la imagen de un pastor casaba con la representación de un hombre maduro, gordo y de aspecto glotón. Uno además de mirada aviesa y manos pedigüeñas, tan poco dispuestas a dar como lo estaban en realidad a recibir.

Y Edward Elfroy podía considerarse muchas cosas, pero en modo alguno nadie con dos dedos de frente y ojos en la cara podría dedicarle una descripción tan injusta y alejada de la realidad.

Sentado tras la mesa de su despacho, con la cabeza aún inclinada y concentrada su atención en los papeles que se amontonaban sobre el tablero, Mary se concedió un instante para estudiarlo con agradecida libertad. Al fin y al cabo, la señora Lavender permanecía sentada a su lado y parecía tan concentrada en la observación de su patrón como ella misma, por lo que ni percibiría su escrutinio ni podría censurarla debido a la intensidad del mismo.

Edward Elfroy era un hombre joven. Apostaba Mary, con su conocimiento del mundo y de la vida, que de ningún modo rebasaba la treintena. Y desde luego era un hombre bien parecido y agradable de contemplar. Coronaba su cabeza con una abundante mata de cabello castaño oscuro que ladeaba sobre la frente y peinaba hacia adelante a la altura de las sienes. Sus facciones resultaban harmoniosas, las patillas crecían en ángulo hasta la mitad del pómulo, la nariz era proporcionada, los labios carnosos y la barbilla sobresaliente, con un varonil hoyuelo en el centro.

Y aunque sentado tras su escritorio apenas podía apreciarlo con nitidez, Mary se sentía en condiciones de asegurar que además vestía bien.

Sencillo, sobrio…pero elegante a un tiempo. La chaqueta negra con las solapas alzadas a la altura del cuello hasta rebasar la doble lazada del cravat le confería una apariencia atractiva y refinada. Distinguida. Sin rozar el esnobismo acusado de Grandison quien —ahora se daba perfecta cuenta de ello— había resultado ser un petimetre vanidoso, un lechuguino egocéntrico con una única consigna en mente: él mismo.

—Ha realizado un largo viaje usted sola, señorita Berkeley. —Manteniendo la cabeza todavía inclinada sobre sus papeles, Edward la miró por vez primera por encima de las cejas, tan fijamente y con tal intensidad que Mary no pudo evitar estremecerse.

También influyó quizás a tal sacudimiento el apreciar, igualmente por vez primera, los matices de su voz: baja, grave, cadenciosa y varonil.

—Deseaba viajar a Europa —comenzó diciendo, sin faltar en modo alguno a la verdad. Estaba dispuesta a mostrarse tan sincera en todo momento como le fuera posible.

—¿No la arredró verse en la necesidad de realizar el viaje sin compañía?

Mary enarcó una ceja. Confiaba en que el señor Elfroy no fuera uno de aquellos tipos que consideraban que una mujer era incapaz de desenvolverse por el mundo sin el respaldo de un hombre. De ser así sufriría una gran decepción, pues no era esa la primera impresión que se había formado del caballero. Con todo y por si acaso se cuadró en su asiento al tiempo que alzaba con ligereza la barbilla. En caso de haberse equivocado respecto a él, quería dejar claro que nada ni nadie iba a achantarla. No desde luego después de todo lo que había pasado para llegar hasta allí.

—No soy una persona que se asuste con facilidad, señor.

—Me doy cuenta, señorita Berkeley, me doy cuenta —concedió muy serio, sin descoser un instante su mirada de la silueta menuda de la joven.

Mary sostuvo su mirada y suspiró levemente antes de continuar. Tal vez al caballero no le agradara tal independencia de carácter y su futuro en aquella casa acababa de sentenciarse en base a ello, por lo que creyó conveniente expresarse a continuación con absoluta sinceridad y palmarias dosis de humildad, empleando desde luego un tono mucho más moderado. Tampoco era cuestión de tirar por tierra la oportunidad más factible de subsistencia por no ser capaz de disimular su vehemencia.

—Europa era un sueño por cumplir después de una vida carente de sueños, señor, una espinita que llevaba clavada en el alma desde hacía demasiado tiempo. —Estiró los labios en una sonrisa breve, forzada desde luego al recordar el origen de dicha espinita—. El hecho de elegir Inglaterra entre otros muchos destinos —Mary miró a la anciana sentada a su lado— fue debido a las referencias que poseía de la señora Lavender.

Sin variar su pose, Edward miró también a la anciana para agasajarla con una sonrisa. Una sonrisa que a los ojos de Mary transformó de golpe un rostro que ya de por sí resultaba bello, pero que a raíz de ese pequeño gesto se iluminó como un amanecer después de la noche más oscura. Y Mary había presenciado muchos amaneceres al raso, aunque ninguno tan hermoso, brillante y apacible como el que se desplegaba en aquel despacho.

—La amable señora Lavender es sin duda la mejor referencia posible.

La aludida ladeó el rostro, deshaciéndose en sonrisas y gratitudes hacia el patrón.

—Es usted muy amable, señor Elfroy —murmuró halagada.

De nuevo el caballero regresó su mirada y su atención a la joven frente a él para enseriarse de golpe. Mary reaccionó con un imperceptible respingo de sorpresa porque el amanecer tornasolado había trocado de pronto en un cielo plomizo y presto a la bruma.

—La señora Lavender lleva al servicio de Milford Vicarage, como cocinera y ama de llaves, toda su vida y sabe que esta seguirá siendo su casa mientras ella así lo disponga. Yo jamás cometería la imprudencia ni la necedad de prescindir de su presencia y de su estimable compañía. —Un cabeceo ladeado y una nueva sonrisa fueron ofrendados a la agradecida anciana.

Mary comprendió entonces que no había sitio para ella en aquella casa y que debía retomar su destino en otra parte. Y ser consciente de ello fue como recibir un mazazo inesperado en el alma.

Jamás hubiera pretendido robarle el puesto a una mujer tan amable como la señora Lavender, desde luego, pero la propia anciana le había brindado ciertas esperanzas, y la posibilidad de abrir sus acordonadas alas en un lugar tan bonito y apacible no hubiera sido mal acogida después de todo. Milford Vicarage se dibujaba como lo más parecido al paraíso en la tierra. Un paraíso que, como todo lo que había idealizado a lo largo de su vida, se desdibujaba ante sus ojos con la rapidez de un jirón de bruma al desplegarse el alba.

—No obstante, esta misma tarde la propia señora Lavender me ha informado que agradecería una mano ahora que se está haciendo mayor. —Las palabras del caballero captaron de nuevo la atención de Mary, atención que ya se había desmoronado junto a sus esperanzas hasta la altura de los tobillos en sus inquietas piernas—. El señor Murdock, nuestro jardinero, tampoco es ya un muchacho y durante los inviernos suele sufrir constantes ataques de reuma que lo incapacitan a menudo. —La mirada de Elfroy continuó prendida con determinación en Mary hasta el punto de que la joven sintió un calambrazo en las articulaciones. Ojos negros como la brea, insondables como pozo sin fondo…, pero en absoluto capaces de infundir temor—. Será un honor acogerla en nuestra humilde morada, señorita Berkeley, para ayudarla a establecerse en el condado, si no le importa ayudar en las tareas de la casa y en el cuidado del jardín. —Mary se removió en su asiento, totalmente sorprendida, mientras retenía en sus pulmones la urgente bocanada que acababa de aspirar—. Recibirá por supuesto un salario, no muy excelso, pues somos una casa humilde, pero lo suficientemente digno como para cubrir sus expectativas; así como techo, comida y protección.

La impresionada joven alternó la mirada del caballero a la señora Lavender quien, sentada a su lado y ligeramente inclinada en su dirección, la miraba con ternura.

—Espero que mi oferta resulte de su agrado, señorita Berkeley; de ser así, la señora Lavender la ayudará a instalarse cuanto antes. —Un cabeceo amable y una mirada intensa le fueron concedidas por parte del caballero—. Bienvenida a Milford Vicarage.

Capítulo 2

Después de la reunión con el señor Elfroy, la señora Lavender la acompañó hasta una habitación que permanecía desocupada en la primera planta, justo al lado de la suya, que era la puerta contigua.

La amable anciana le sugirió que se refrescara un poco para aliviar el sofoco del viaje y se instalara tranquilamente mientras ella ultimaba los preparativos para la cena.

Y allí de pie, en la intimidad de aquella estancia, con las manos enlazadas frente al talle luego de haber acomodado la única bolsa de mano en la que cabía todo su presente, Mary dio una rápida mirada en derredor…

Y sonrió.

Porque sin duda la habitación era pequeña, y sencilla; sus paredes se vestían con papel pintado en rosa palo salpicado de espigas verdes y el mobiliario se reducía a una cama ubicada bajo la ventana, un armario de una sola hoja empotrado en la pared, un aguamanil de forja y un modesto tocador de palisandro.