Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

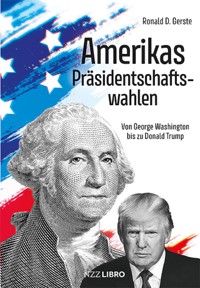

Es ist der wichtigste demokratische Prozess der Welt: die Wahl eines neuen Präsidenten der USA – oder die Wiederwahl eines amtierenden Präsidenten. Das Ergebnis wird die Politik überall auf der Welt beeinflussen. 2024 steht wieder eine solche Wahl an – in den Vereinigten Staaten wird sie angesichts der sehr gegensätzlichen Kandidaten in einer tief gespaltenen Gesellschaft als eine der wichtigsten der jüngeren Vergangenheit gewertet. Dieses Buch lässt die spannende, manchmal dramatische, manchmal skurrile Geschichte der amerikanischen Präsidentschaftswahlen Revue passieren. Die Leserinnen und Leser begleiten Abraham Lincoln und John F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt und Barack Obama auf dem Weg ins Weiße Haus – und die Sieger von 2016 und 2020 und Kontrahenten von 2024, Donald Trump und Joe Biden. In einer Reihe von kompakten Servicekapiteln (Facts) werden die für Europäer oft schwierigen Eigenheiten des Systems erklärt, etwa das Wahlmännerkollegium, die primaries und caucuses – und warum es auch auf den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin ankommt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ronald D. Gerste

AmerikasPräsidentschaftswahlen

Von George Washingtonbis zu Donald Trump

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2024 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel

Coverabbildungen: Donald Trump: AC NewsPhoto / Alamy Stock Photo; George Wahington: iStock-155359596_©Vaara; Stars and Stripes: iStock-1492970104_©selamiozalp

Covergestaltung: Weiß-Freiburg GmbH, Freiburg im Breisgau

Korrektorat: Ulrike Ebenritter, Gießen

Layout: icona basel gmbh, Basel

Satz: textformart, Daniela Weiland, Göttingen

Druck: BALTO print, Vilnius

Printed in the EU

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.

ISBN Print 978-3-907396-81-0

ISBN E-Book 978-3-907396-82-7

www.nzz-libro.ch

NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.

Inhalt

Einleitung

1.PrologDie Geburtsstunde der modernen Mediendemokratie:John F. Kennedy, Richard Nixon und die Erfindung des Fernsehduells

1960: John F. Kennedy vs. Richard Nixon

2.Gründervater und Hauptstadtumzug

1788 und 1792: George Washington

FACTSUngleich verteilt – die Heimatstaaten der Präsidenten

3.Historisches Novum: Der friedliche Machtwechsel

1800: Thomas Jefferson vs. John Adams

FACTSDie Nummer zwei auf dem Ticket.Zur Rolle des Vizepräsidentschaftskandidaten

4.Beinahe einstimmig: Die «Era of Good Feeling»

1820: James Monroe

FACTSDas Wahlmännerkollegium: Wie es funktioniert. Und warum heute 270 eine magische Zahl ist.

5.«Korrupter Handel»: Der Kongress muss entscheiden

1824: John Quincy Adams vs. Andrew Jackson vs. William Crawford vs. Henry Clay

FACTSWas passiert, wenn kein Kandidat eine Mehrheit im Electoral College hat? Und welche Rolle spielen Third-Party-Candidates?

6.Kurzlebige Helden oder: Wie der zweite Mann auf dem Ticket plötzlich ins Rampenlicht rückte

1840: William Henry Harrison vs. Martin Van Buren

1848: Zachary Taylor vs. Lewis Cass vs. Martin Van Buren

7.Sternstunde der Demokratie: Wahlen mitten im Krieg

1864: Abraham Lincoln vs. George McClellan

FACTSWer kann für die Präsidentschaft kandidieren?

8.Die gestohlene Wahl

1876: Rutherford Hayes vs. Samuel Tilden

FACTSElection Day, Inauguration Day:Der Wahltag und der Tag der Amtseinführung

9.Endlich: Auch Amerikanerinnen dürfen ihren Präsidenten wählen

1920: Warren Harding vs. James Cox

FACTSDie Frau an seiner Seite – zur Rolle der First Ladies. Und zu weiblichen Kandidaten. Und zu einem doppelten Präsidenten

10.Happy days are here again:Wahl in der schwersten Wirtschaftskrise

1932: Franklin D. Roosevelt vs. Herbert Hoover

FACTSAttentate – eine Kugel gegen das Wählervotum

11.Die Ausnahme: Ein Präsident wird zum dritten und zum vierten Mal gewählt

1940: Franklin D. Roosevelt vs. Wendell Willkie

1944: Franklin D. Roosevelt vs. Thomas Dewey

FACTSDer 22. Verfassungszusatz setzt ein Limit, der 25. macht einen neuen VP möglich

12.Erdrutschsieg und Watergate

1968: Richard Nixon vs. Hubert Humphrey

1972: Richard Nixon vs. George McGovern

FACTSDer Second Term Blues

13.«Es ist Morgen in Amerika»

1980: Ronald Reagan vs. Jimmy Carter

FACTSDie October Surprise

14.Der Supreme Court entscheidet

2000: George W. Bush vs. Al Gore

FACTSCaucus und Primary: Wie Vorwahlen ablaufen

15.Hope

2008: Barack Obama vs. John McCain

FACTSEin Leben nach der Präsidentschaft

16.Alte weiße Männer

2016: Donald Trump vs. Hillary Clinton

2020: Joe Biden vs. Donald Trump

FACTSWahlen zur Halbzeit – Die Bedeutung der Midterm Elections

EpilogNovember 2024: Weichenstellung für eine unsichere Zukunft

Anmerkungen

Alle Präsidenten der USA

Ergänzende Literatur

Einleitung

Ein Schicksalstag für alle westlichen Demokratien – und darüber hinaus

Alle vier Jahre blickt die Welt auf die Vereinigten Staaten von Amerika: Am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November, wie es die Verfassung der USA unzweideutig definiert. An diesem speziellen Datum wählen die Amerikanerinnen und Amerikaner ihren neuen Präsidenten – oder verlängern die Amtszeit eines amtierenden Präsidenten, was ebenfalls auf Vorgabe durch die Constitution und hier speziell durch einen Zusatz, ein amendment, zur Verfassung strikt geregelt ist: Es gibt maximal nur eine zweite Amtszeit. Niemand darf länger als acht Jahre das mächtigste Amt der Welt – dies ist es wohl immer noch vor dem des chinesischen Präsidenten und danach mit Abstand den Regierungschefs anderer Länder – ausüben. Während die englische Sprache keine Differenzierung nach Genus kennt und The President für jedwedes Geschlecht steht, kann man im Deutschen – wie es in diesem Buch geschieht – sorglos das Maskulinum «der Präsident» benutzen; es waren und sind bislang ausnahmslos Männer.

Im Jahr 2024 findet zum 60. Mal die Wahl eines Präsidenten der USA statt. Es ist der 5. November. Doch die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit hat das Rennen um den Einzug ins Weiße Haus schon über Monate zuvor gefesselt, mit seinem inzwischen traditionellen Reigen von Vorwahlen, den primaries und caucuses, von Fernsehdebatten und Wahlkampfauftritten, die schon lange zuvor, praktisch seit der ersten Hälfte des Vorjahres stattfanden. Zu dieser Ausweitung des demokratischen Willensbildungsprozesses tragen in ganz besonderem Maße die Medien bei – jeder Auftritt der relevanten Kandidaten wird feinfühlig von Experten und solchen, die als Experten präsentiert werden, zergliedert und analysiert. Wenn es noch zu früh für Vorwahlen ist (und diese beginnen im Januar, zehn Monate vor der eigentlichen Wahl), werden sogenannte Town Hall Meetings ins Programm genommen, in denen die Kandidaten dem Publikum im Saal und erhofften Millionen daheim ihr Programm (so sie ein solches haben) und vor allem ihre Persönlichkeit näherbringen sollen. Und die für die Fernsehsender das Stimulanz für ein big business sind: 2024 werden nach Schätzungen rund 16 Milliarden Dollar für Wahlwerbung ausgegeben, hauptsächlich im Fernsehen.

Im Gegensatz zu diesem immensen medialen Echo beginnt der eigentliche Wahlturnus nur für eine sehr kleine Zahl von Wählerinnen und Wählern. Der erste caucus in Iowa und die erste primary in New Hampshire finden in Staaten statt, die in der Bevölkerungsstatistik der USA auf Platz 36 und Platz 42 liegen. Mit den Entscheiden der dortigen Wählerschaft (die wiederum nur einen begrenzten Teil der erwachsenen Bevölkerung ausmacht) geben viele Kandidaten bereits das Rennen auf. Und in diesem Jahr waren bereits nach diesen frühen Urnengängen (wobei anstelle einer klassischen Wahlurne in den USA meist ein Computerscreen oder eine Wahlmaschine auf die Stimmabgebenden wartet) kaum noch Zweifel möglich, dass 2024 eine Rarität in der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaftswahlen darstellen würde: Es würde ein rerun geben, ein erneutes Aufeinandertreffen der beiden Spitzenkandidaten der letzten Wahl. Es würde Joe Biden versus Donald Trump heißen.

In aller Regel sind die Verlierer amerikanischer Präsidentschaftswahlen volkstümlich ausgedrückt «bedient». Weder Jimmy Carter noch George Bush der Ältere dürften nach ihren Niederlagen ernsthaft an eine erneute Kandidatur gedacht haben. Die letzte Neuauflage eines vier Jahre zurückliegenden Wahlganges gab es 1956, als der Demokrat Adlai Stevenson abermals gegen den Republikaner Dwight D. Eisenhower antrat und erneut verlor. Es kann indes auch anders ausgehen. Der 22. Präsident Grover Cleveland unterlag 1888 Benjamin Harrison und trat 1892 erneut gegen diesen an – und wurde durch seinen Sieg nun auch der 24. Präsident der USA.

Eine Wiederholung dieser Abfolge, ein Präsident mit zwei nonconsecutive terms – mit nicht zusammenhängenden Amtszeiten –, würde eintreten, wenn Donald Trump die Wahl am 5. November 2024 gewinnt. Es ist sicher nicht übertrieben festzustellen, dass seine in der sogenannten politischen Klasse wohl einzigartige Persönlichkeit nicht nur diese Wahl und deren Vorgänger von 2016 und 2020 dominiert, sondern eine Nagelprobe für die amerikanische Demokratie darstellt. Es hat noch nie einen Präsidentschaftskandidaten gegeben, der sich inmitten eines Wahljahres so vieler unterschiedlicher juristischer Verfahren erwehren musste. Für seine Anhänger ist eine weaponization des Justizsystems, der Missbrauch der Justiz zu parteipolitischen Zwecken.

Bedeutsamer als diese juristischen Hürden sollte indes für die Wählerinnen und Wähler die Positionierung der Kandidaten innerhalb des demokratischen Gefüges der Vereinigten Staaten sein, ihre Verankerung auf dem Boden einer Verfassung, die sich seit 1787 vielfach bewährt hat. Seine Gegner – vor allem die entschlossensten unter ihnen, die sogenannten Mainstream-Medien – sehen in Trump eine Gefahr für diese Demokratie, einen potenziellen Autokraten. Verständlicherweise empfinden seine Anhänger das anders. Diese dissonante Interpretation gilt auch für die Bewertung des vielleicht entscheidenden Ereignisses der Präsidentschaft Trumps: sein Verhalten am 6. Januar 2021, als ein von ihm zumindest motivierter, wenn nicht aufgewiegelter Mob den Sitz der amerikanischen Demokratie, das Capitol, stürmte. Dass Trump über vier Jahre die Wahl von 2020 als «gestohlen» deklamierte, ohne dass je ein schlüssiger Beweis für eine Manipulation zugunsten Joe Bidens vorgelegt wurde, zeigt ein zutiefst gestörtes Verhältnis des 45. amerikanischen Präsidenten zu den demokratischen Institutionen seines Landes.

Die USA sind möglicherweise nicht die einzige westliche Demokratie, in der die Wahrnehmung durch breite Bevölkerungsschichten und die Realität keineswegs deckungsgleich sind. So sind die Wirtschaftsdaten der USA deutlich besser als die der meisten Partner, es gibt über Monate Wachstum und neue Jobs. Der Schlachtruf «Jobs! Jobs! Jobs!» aus Wahlkämpfen seit den 1970er-Jahren hat sich regelrecht verselbstständigt, sodass er inzwischen wie ein running joke aus Saturday Night Life wirkt. Jeder Politiker, der in seinem Bundesstaat oder gar für das ganze Land über einem signifikanten Jobwachstum präsidiert, kann seine Wiederwahl als höchst wahrscheinlich ansehen. Nicht so Joe Biden im Jahr 2024: Trotz einer Wirtschaftsbilanz über viele Monate vor der Wahl, von der Politiker aller Parteien zum Beispiel in Deutschland nur träumen können, liegt sein Kontrahent Donald Trump in opinion polls bei der Frage nach ökonomischer Kompetenz rund 20 Prozentpunkte vor dem Präsidenten.

Die Präsidentschaftswahl von 2024 zeigt mehrere Besonderheiten über die Wiederholung der beiden Kontrahenten hinaus – oder besser gesagt: der beiden wichtigsten Kontrahenten, denn auf den Wahlzetteln stehen wie immer eine ganze Reihe von Unabhängigen und Kandidaten kleiner Parteien wie den Libertarians und den Greens. Zum einen ist es fast bizarr, dass ein Land, das sich stets als jugendlich-dynamisch sieht und das mit einem Alter als Nation von 248 Jahren (berechnet vom Tag der Unabhängigkeitserklärung) deutlich jünger ist als zum Beispiel England, Frankreich oder Spanien, die Wahl zwischen zwei Greisen hat. Am Ende einer hypothetischen zweiten Amtszeit wäre Joe Biden 86 Jahre alt und Donald Trump 82 Jahre alt. Dementsprechend reagiert eine Mehrheit der Amerikaner bei Umfragen negativ auf die Alternativen, die ihnen das Wahljahr 2024 bietet. Zum anderen sehen viele Beobachter – in Europa offenbar noch mehrheitlicher als in den USA – in einer möglichen Wahl von Donald Trump einen Schlag für die amerikanische Demokratie, für die westliche Welt und besonders die Nato sowie eine Stärkung von Autokraten weltweit.

Es geht um viel. Nicht zum ersten Mal, aber 2024 in ganz besonderer Ausprägung. Dieses Buch soll seine Leser mitnehmen auf eine Reise zu den wichtigsten Wegmarken der amerikanischen Präsidentschaft, soll die sogenannten großen und auch einige nicht ganz so reputierliche Präsidenten auf ihrem Weg ins Weiße Haus begleiten und nebenbei die vielen kleinen und großen Besonderheiten des Wahlsystems, die in diesem Jahr immer wieder in den Nachrichten auftauchen werden, wie das Wahlmännerkollegium – für Europäer oft unverständlich – erklären. Über mehr als 200 Jahre waren Wahlen in den USA ein Hochamt der Demokratie. Vertrauen wir auf unsere amerikanischen Freunde, dass dies auch 2024 so sein wird.

1. PrologDie Geburtsstunde der modernen Mediendemokratie:John F. Kennedy, Richard Nixon und die Erfindung des Fernsehduells

1960: John F. Kennedy vs. Richard Nixon

Über Europa hatte sich längst die Nacht gesenkt und die Menschen in den Wirtschaftswunderländern im Herzen des Kontinents schliefen mehrheitlich einem neuen schaffensreichen Tag in ihrer 48-Stunden-Arbeitswoche entgegen. Die wenigsten der Bürgerinnen und Bürger in den noch jungen Nachkriegsdemokratien der Bundesrepublik Deutschland und Österreichs sowie der schon weitaus länger etablierten Demokratie in der Schweiz konnten sich vorstellen, dass jenseits des Atlantiks eine neue Epoche im Erleben dieser Staatsform inauguriert wurde. Denn rund 70 Millionen Amerikaner hatten sich an diesem 26. September 1960, einem Montagabend, vor ihren Fernsehgeräten niedergelassen und wurden Zeuge, wie sich «die Welt der Politik für immer veränderte».1 Das Medium Fernsehen betrat die Bühne des politischen Willensbildungsprozesses und übernahm eine Hauptrolle, die es bis heute nicht wieder abgegeben hat – in den USA nicht, in den europäischen Demokratien nicht und erst recht nicht in Autokratien, wo es zum Instrument der Staatspropaganda wurde.2

Zum ersten Mal würde es zu einer landesweit, von Maine bis Hawaii übertragenen Debatte zwischen den beiden Spitzenkandidaten für die in knapp sechs Wochen stattfindende Präsidentschaftswahl kommen. Die Zahl der Zuschauer, die dem Ereignis beiwohnten, übertraf alles in der Geschichte des Mediums Fernsehen Dagewesene. Rechtzeitig vorher betraten die beiden Kandidaten das Studio in Chicago, der Republikaner und amtierende Vizepräsident Richard Nixon und der demokratische Senator aus Massachusetts, John F. Kennedy.

Beide Kandidaten hatten die letzten Stunden mit Vorbereitungen im Kreise ihrer Berater verbracht, hatten versucht, auf alle denkbaren Fragen des sorgfältig ausgewählten Panels von Journalisten die effektvollsten Antworten zu konzipieren. So zumindest die offizielle Historiografie. Gerüchteweise hingegen soll sich Kennedy in seiner Hotelsuite noch bei einer oder, nach anderer Überlieferung, zwei jener jungen Frauen entspannt haben, die im Umfeld des Senators stets als «Sekretärinnen» bezeichnet wurden. Stenografiekenntnisse waren nicht unbedingt notwendig.

Nixon war etwas früher im Studio, versuchte trotz eines gerade überstandenen Krankenhausaufenthalts wegen einer Knieverletzung auf die Anwesenden einen gut gelaunten und vitalen Eindruck zu machen. Einige Minuten erfreute sich der Vizepräsident der allgemeinen Aufmerksamkeit. Dann harrte seiner ein Schock. Als Senator Kennedy das Studio betrat, stürzten sich die Pressefotografen auf ihn und ließen den verblüfften Nixon stehen. Der Mann aus Massachusetts, so entfuhr es einem der Reporter, sah aus wie Adonis. Kennedy war braun gebrannt, trug einen dunklen Maßanzug und ein unwiderstehliches Siegerlächeln zur Schau: «Von dem Moment, da Kennedy hereinschritt und ihm die Aufmerksamkeit der Fotografen stahl, war Nixon nicht mehr derselbe Mann. Er war von der Filmstar-Aura seines Rivalen geradezu leer-gepumpt, spürte die eigene Minderbedeutung. Er sank in seinen Stuhl, seinen Kopf abgewandt, ein Mann auf dem Rückzug.»3

Die Debatte lief nicht gut für Nixon. Kennedy erschien ihm nicht unbedingt argumentativ überlegen – Zuhörer, die das Geschehen im Radio verfolgten und die dazugehörende Übertragung nicht gesehen hatte, gaben später bei Umfragen mehrheitlich an, dass Nixon auf sie den überzeugenderen Eindruck gemacht hatte. Doch das Radio hatte an diesem Tag das kleinere Publikum. Die allermeisten politisch interessierten Amerikaner waren an jenem Abend Zuschauer. Und in deren Einschätzung schnitt Kennedy deutlich besser ab. Der optische Kontrast zwischen beiden Kandidaten war unübersehbar. Kennedy hob sich in seinem dunklen Anzug vorteilhaft von der grauen Studioumgebung ab, er zeigte geradezu symbolhaft Profil. Nixons grauer Anzug hingegen schien in den Hintergrund überzugehen und gab dem Vizepräsidenten eine verwaschene Erscheinung, die noch durch seine Physiognomie unterstrichen wurde. Nixon sah nach dem Krankenhausaufenthalt elend aus, hatte Ringe unter den Augen und einen schlechtsitzenden Hemdkragen. Ein zusätzliches Problem war sein starker Bartwuchs, den Karikaturisten gern benutzten, um den Vizepräsidenten als dunkle, wenig Vertrauen einflößende Person zu porträtieren. Nixon benutzte Puder, um die Stoppeln abzudecken, lehnte aber ansonsten das Auftragen von Make-up ab. Im Laufe der Debatte begann der sich erkennbar unwohl fühlende Kandidat zu schwitzen, was gleichfalls wenig attraktiv wirkte. Der Spott, der sich über Nixon nach diesem Auftritt ergoss, war teilweise grausam. «Mein Gott!», rief Chicagos Bürgermeister Richard Daley, ein Demokrat, aus, «die haben ihn ja schon einbalsamiert, bevor er überhaupt gestorben ist!» Wenig freundlich war auch das Fazit von Nixons Vize-Präsidentschaftskandidaten Henry Cabot Lodge, das am wirkungsvollsten im Original klingt: «That son of a bitch just lost the election.»4

«Die Kandidaten brauchen nicht vorgestellt zu werden.» Mit diesen einleitenden Worten eröffnete Howard K. Smith vom Sender CBS die Debatte. Das Thema des ersten Aufeinandertreffens der beiden Kandidaten war zwar eigentlich amerikanische Innenpolitik, doch wurde die Außenpolitik schnell dominant. Gerade dies hätte nach allgemeiner Einschätzung ein Heimspiel für Vizepräsident Nixon werden müssen. Doch schon in den Anfangsminuten wurde deutlich, dass Senator Kennedy, der über Jahre im Auswärtigen Ausschuss des Senats gearbeitet hatte und Autor zahlreicher außenpolitischer Schriften war (darunter seine mit 22 Jahren verfasste Analyse Why England Slept über den Weg Großbritanniens in den Zweiten Weltkrieg), sich auf diesem Areal seinem Rivalen ebenbürtig fühlte und Letzterem in der Fähigkeit, seine Kompetenz zu kommunizieren, haushoch überlegen war. Nach Begrüßung des Moderators und Nixons drehte er sich in Richtung Kamera und nahm eine Position ein, wie sie in späteren Phasen des Fernsehzeitalters von Staatspräsidenten eingenommen wird, die sich an ihr Volk wenden. Geschickt spielte er auf einen historischen Vorläufer der bevorstehenden Wahl an, jene Entscheidung vor hundert Jahren, die gleichfalls von wegweisender, epochaler Bedeutung gewesen war: «Bei der Wahl von 1860 sagte Abraham Lincoln, dass es um die Frage geht, ob diese Nation zur Hälfte versklavt und zur Hälfte frei existieren könne. Bei der Wahl von 1960 geht es angesichts der uns umgebenden Welt darum, ob diese halb frei oder halb versklavt bestehen kann; ob sie sich in die Richtung auf die Freiheit zubewegt, in Richtung jener Straße, die wir genommen haben, oder ob sie in Richtung Sklaverei fortschreitet.» Kennedy zog einen nahtlosen Bogen zu den inneren Problemen Amerikas und verknüpfte die notwendigen Reformen in Amerikas Gesellschaft mit dem großen Kampf in Übersee, mit dem Wettstreit gegen eine totalitäre Ideologie: «Es hängt in ganz großem Maße davon ab, was wir in unserem Lande tun. Der Grund, dass Franklin Roosevelt in Lateinamerika als guter Nachbar galt, lag darin, dass er hierzulande ein guter Nachbar war. Die Menschen haben gespürt, dass sich die amerikanische Gesellschaft wieder bewegt. Ich will, dass wir dieses Bild von uns zurückgewinnen. Ich will, dass Menschen in Lateinamerika und Afrika und Asien wieder nach Amerika blicken, dass sie sich fragen, was der amerikanische Präsident macht, und nicht auf Chruschtschow oder die chinesischen Kommunisten schauen. Es ist Zeit, dass Amerika wieder voranschreitet.»5

Die Wirkung auf Amerikas Fernsehzuschauer war eine außerordentliche: Der junge Senator sah viel vertrauenerweckender und auch seriöser aus als der Politiker, der die letzten acht Jahre ihr Vizepräsident gewesen war. Diesem gelang es kaum, gegenüber diesem Auftritt an Profil zu gewinnen. In den meisten Punkten musste er Kennedy zustimmen. Doch Nixon, ein hochbegabter Debattenredner, gab sich nicht geschlagen und ging in die Offensive. Vor allem aus Kennedys «Unerfahrenheit» versuchte er Kapital zu schlagen – die fast 14 Jahre Kennedys im Capitol waren allerdings mehr legislative Erfahrung, als sie manche Präsidenten mit ins Weiße Haus gebracht hatten. Der Herausforderer konterte mit feiner Ironie und einem abermaligen Verweis auf den gemeinhin als den größten aller Präsidenten eingeschätzten sechzehnten Amtsinhaber: «Abraham Lincoln ist Präsident geworden nach einer wenig bekannten Periode im Repräsentantenhaus, nachdem er die Wahl um den Senat 1858 verloren hatte, und doch war er ein herausragender Präsident. Es gibt keinen sicheren, vorgezeichneten Weg in die Präsidentschaft. Es gibt keine Garantien, dass man bei der einen oder der anderen Route [ins Weiße Haus] ein erfolgreicher Präsident sein wird.»6

Der Eindruck nach Ende der Debatte war im Kennedy-Lager der eines eindeutigen Sieges – was Meinungsumfragen unter Zuschauern bestätigten: 43 Prozent sahen Kennedy als «Sieger», nur 23 Prozent hatten von Nixon den stärkeren Eindruck. Auch die Körpersprache desjenigen Kandidaten, der sich gerade nicht an die Zuschauer wandte, ließ die Sympathien eher in Richtung Kennedys ausschlagen. Nixon blickte bei des jugendlichen Senators Ausführungen oft finster, mit rastlosen Augenbewegungen im Studio umher. Kennedy wirkte auch als Zuhörer souveräner. Er machte sich Notizen (oder deutete dies zumindest an) und hob gelegentlich mit angedeutetem Lächeln eine Augenbraue.

Die Wahl des Jahres 1960, darin waren sich politische Beobachter in den USA ebenso wie in Europa einig, würde eine Wendemarke darstellen. Die Welt stand am Beginn eines Zeitalters faszinierender technologischer Möglichkeiten, aber auch am Rande von Armageddon. Bedeutsam war auch, dass – wie es Wahlsieger Kennedy in den berühmten Worten seiner Antrittsrede im kommenden Januar formulieren sollte – «die Fackel an eine neue Generation übergeben wurde, geboren in diesem Jahrhundert, geprägt vom Krieg, diszipliniert von einem harten und bitteren Frieden»: Kennedy war Jahrgang 1917, Nixon nur vier Jahre älter.

Viele Amerikaner waren überzeugt, dass mehr als nur eine neue kalendarische Dekade vor ihnen lag – es war ein neues und höchst ungewisses Zeitalter, in das einzutreten man im Begriff stand. Die zu Ende gehenden Fünfzigerjahre waren vielleicht nicht die heimelige Idylle, zu der sie viele Jahre später in Erinnerungen und Hollywoodfilmen wie «Zurück in die Zukunft» verklärt wurden. Doch für eine Mehrheit waren sie eine Epoche der Prosperität und relativ gesicherter Wertvorstellungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte ein ungeheurer wirtschaftlicher wie demografischer Aufschwung die USA erfasst. Millionen Soldaten kehrten von den Kriegsschauplätzen in Europa und Asien zurück, gründeten Familien und bauten Häuser, meist in Suburbia, den zunächst zaghaft wachsenden, bald aber ausufernden Vorortsiedlungen unweit der klassischen Großstädte wie New York, Chicago, Los Angeles und Philadelphia. Schon bald machte sich der Aufbruch einer ganzen Generation in die Bürgerlichkeit auf den maternity wards, den geburtshilflichen Abteilungen der Krankenhäuser bemerkbar. Ab 1946 kam die baby boom generation zur Welt, jene geburtenstarken Jahrgänge, die in den 1960er-Jahren erwachsen werden und bis in unsere jüngere Vergangenheit Politik und Wirtschaftsleben bestimmen sollten. Mindestens drei amerikanische Präsidenten sind Vertreter der baby boomers: Bill Clinton, George W. Bush und Donald Trump.

Die ehemaligen GIs, die an den Fronten den Horror des Krieges erlebt hatten, sehnten sich nach Ruhe, Frieden und Prosperität, um ihren eigenen Karrieren nachzugehen und ihre Kinder heranwachsen zu sehen. Diesem Bedürfnis schien der Präsident zu entsprechen, den Amerikas Wählerinnen und Wähler zweimal mit deutlichen Mehrheiten in das Weiße Haus schickten. Dwight D. Eisenhower war als Oberkommandierender der alliierten Streitkräfte in Europa für den D-Day, die Invasion in der Normandie im Juni 1944, verantwortlich gewesen und gilt nicht zu Unrecht als der Mann, der wie kein anderer die Befreiung weiter Teile Europas und vor allem Deutschlands von der Nazityrannei verkörpert. Der nach außen hin unpolitische General, der launig erklärte, noch nie an einer Wahl teilgenommen zu haben, war eine Art weise Vaterfigur für Millionen von Amerikanern, dem man zutrauen konnte, nach dem Sieg im Weltkrieg das Land auch mit Bedacht und ohne Hang zu extremen Maßnahmen durch den Kalten Krieg zu steuern. Beide Parteien buhlten um Eisenhowers Gunst; dass er sich schon seit Langem der Republikanischen Partei zurechnete, war weitgehend unbekannt. I like Ike wurde ein eingängiger Wahlslogan, der die traditionellen Parteigrenzen überwand. Amerikaner unterschiedlicher Herkunft schätzten den fast kahlköpfigen, freundlichen älteren Herrn und seine gleichfalls höchst liebenswürdige Frau Mamie, die ein besonderes Faible für die Farbe Rosa hatte, welche für acht Jahre im Interieur des Weißen Hauses allgegenwärtig sein sollte.

Eisenhower gewann sowohl 1952 als auch 1956 die Präsidentschaftswahlen mit großer Mehrheit. Die Demokraten schickten den Gouverneur von Illinois, Adlai Stevenson, gleich zweimal gegen ihn ins Rennen. Stevenson wurde in der öffentlichen Wahrnehmung als «akademischer Eierkopf» verstanden, der dem jovialen Ex-General an Popularität nicht im Entferntesten das Wasser reichen konnte. Auch die Tatsache, dass Stevenson 1952 gerade von seiner Frau geschieden war, war im Wahlkampf in jenen konservativen Zeiten alles andere als hilfreich. Doch die 1950er-Jahre waren keine Epoche permanenter biedermeierlicher Gemütlichkeit. Vor allem in Eisenhowers zweiter Amtszeit wurden Jahre stetigen Wachstums durch mehrere Rezessionen abgelöst. Immer offener wurde ersichtlich, dass ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung nicht nur an der vielerorts vorherrschenden Prosperität wenig Anteil hatte, sondern auch in der Ausübung seiner Bürgerrechte vor allem in den Staaten des Südens behindert wurde: die Amerikaner afrikanischer Abstammung, damals ganz offiziell noch negroes genannt. Im Süden herrschte strikte Rassentrennung nach der verlogenen Devise separate but equal, diskriminiert wurden schwarze Amerikaner aber fast überall im Land. Der Kampf mutiger Afroamerikaner für ihre Bürgerrechte sorgte vor allem in der zweiten Hälfte der Fünfzigerjahre immer wieder für nationale Schlagzeilen, einige Ereignisse sind Wendemarken in der amerikanischen Geschichte geworden, wie die Weigerung der Näherin Rosa Parks im Dezember1955, in Montgomery, Alabama ihren Sitzplatz im Bus einem weißen Fahrgast zu überlassen, und die Hasstiraden, denen sich im September 1957 die ersten sieben schwarzen Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sahen, die eine Highschool in Little Rock, Arkansas besuchen wollten. Präsident Eisenhower schickte schließlich Fallschirmjäger zum Schutz der Jugendlichen, die von einem weißen Mob bedroht und bespuckt worden waren, welcher außerdem einen afroamerikanischen Journalisten vor laufenden Fernsehkameras verprügelt hatte.

Doch nicht nur derartige Ereignisse im eigenen Land schreckten die Amerikaner aus der Selbstzufriedenheit, die sich nach dem Sieg über Hitler und über Japan ausgebreitet hatte, auf. Der tief verwurzelte Glaube an Amerikas technologische Überlegenheit, an seine ungefährdete Position als wissenschaftliche und industrielle Weltmacht wurde im Oktober 1957 nachhaltig erschüttert, als ein Satellit mit Namen Sputnik und nicht ein solcher mit der Bezeichnung Explorer um die Erde zu kreisen begann. Der Kontrahent im Kalten Krieg, die Sowjetunion, hatte die USA erstmals überholt. Es war ein Trauma, das nicht nur das amerikanische Selbstwertgefühl, sondern auch die politische Debatte in den USA mitprägen sollte. Bald machte das Schlagwort vom missile gap die Runde, von dem vermeintlichen Vorsprung der sowjetischen Raketenrüstung, die eine existenzielle Bedrohung der nationalen Sicherheit zu sein schien. Könnten sowjetische Raketen, so fragten sich besorgte Leitartikler, mit nuklearen Sprengköpfen mit nur wenigen Minuten Vorwarnzeit in Amerikas Großstädten einschlagen? Die «Raketenlücke» wurde als Metapher für Amerikas mutmaßliche Unterlegenheit und als Anklage gegen die angebliche Untätigkeit der Administration von Präsident Eisenhower und seinem Vizepräsidenten Richard Nixon 1960 zu einem der wichtigsten Wahlkampfthemen der Demokraten.

Während der Republikaner Nixon aus Kalifornien die letzten acht Jahre als Vizepräsident unter Eisenhower amtiert hatte und somit Teil des politischen Establishments war, strahlte der Kandidat der Demokraten eine unverbrauchte Frische aus. Senator John Fitzgerald Kennedy aus Massachusetts wurde wie kaum ein Präsidentschaftskandidat vor ihm zu einem Medienereignis, nicht nur kraft seines unbestreitbaren Charismas, sondern auch dank einer hochprofessionellen PR-Strategie und geradezu unbeschränkter finanzieller Möglichkeiten. Der jugendlich wirkende Senator, der bei seiner Nominierung erst 43 Jahre alt war, hatte auf viele Zeitgenossen und nicht wenige Journalisten die Ausstrahlung eines Popstars oder einer Hollywoodgröße. Der Kult um John F. Kennedy, seine bildschöne junge Frau Jacqueline und die beiden kleinen Kinder, die im Wahljahr drei Jahre alte Caroline und den kurz nach der Wahl geborenen John jr., sollte Teil der Ikonografie der Sechzigerjahre werden: auf dem Weg zum Weißen Haus und während der tragisch kurzen Amtszeit als Sinnbilder modernen amerikanischen Lebensstils und einer scheinbar ungetrübten jungen Familienidylle. Und nach dem Tag von Dallas als Erinnerung an eine schnell zu «Camelot» verklärte Epoche, in der wie einst der frühmittelalterliche englische König Arthur ein junger, mutiger Präsident im Kreise seiner Getreuen den Weg in eine bessere Zukunft plante, bevor ihn ein grausiges Schicksal niederstreckte.

John F. Kennedy und sein Rivale Richard Nixon hatten im Zweiten Weltkrieg beide in der Marine gedient. Während Nixons Dienstzeit in dem Konflikt ohne Ereignisse verlief, die seine PR-Strategen hätten benutzen oder spätere Biografen hätten herausstellen können, war Kennedy einem breiten Publikum schon seit vielen Jahren als «Kriegsheld» bekannt. Im Pazifikkrieg nämlich hatte Leutnant Kennedy Schlagzeilen gemacht. Das von ihm kommandierte Schnellboot PT-109 war in der Nacht auf den 2. August 1943 auf Patrouillenfahrt unweit der Inselgruppe New Georgia. In der Dunkelheit wurde das Boot von einem mit voller Fahrt auf sie zukommenden, das kleine Schiff jedoch gar nicht bemerkenden japanischen Zerstörer regelrecht in zwei Teile geschnitten. Es war das einzige Schnellboot, das im gesamten Kriegsverlauf auf diese Weise verloren ging. Kennedy sammelte die Überlebenden (zwei Seeleute waren bei der Kollision umgekommen) und rettete einen verwundeten Kameraden, indem er eine Leine von dessen Schwimmweste in den Mund nahm und den halb Bewusstlosen, auf dem Rücken schwimmend, hinter sich herzog. Man erreichte eine kleine Insel mit dem freundlichen Namen Plum Pudding Island. Sieben Tage lang schienen die Männer in der Wasserwüste des Pazifiks ihrem Schicksal ausgesetzt, eine Zeit, währen der Kennedy mehrmals bis an die Grenze des körperlichen Zusammenbruchs zu anderen Atollen und Inseln schwamm, um Hilfe zu holen. Schließlich entdeckten sie zwei Insulaner, die wiederum von einem Camp neuseeländischer Soldaten, ein paar Kanustunden entfernt, wussten. Die erschöpften Männer erreichten das Lager der Verbündeten, die bereits die U. S. Navy informiert hatte, welche ein PT-Boot schickte, um Kennedy und seine Besatzung abzuholen.

Das Leiden der Männer von PT-109 und das umsichtige Verhalten des jungen Kapitäns machten umgehend Schlagzeilen in der Heimat. Die New York Times titelte: «Kennedys Sohn wird im Pazifik zum Helden, als japanischer Zerstörer sein Boot entzweischneidet». Mit der Veröffentlichung einer spannenden Geschichte über die Abenteuer von PT-109 im von Millionen Lesern konsumierten Journal Reader’s Digest wurde der Name des jungen Marineoffiziers von Maine bis Kalifornien bekannt – es war eine Publikation, bei deren Entstehung sein Vater, Joseph Kennedy, tatkräftig geholfen hatte. Die Publizität verhinderte eine eingehendere Untersuchung der Marine, vielleicht gar ein Kriegsgerichtsverfahren gegen den jungen Helden – immerhin hat ein Schnellboot seinen Namen nicht von ungefähr und manch einem Admiral stellte sich die Frage, ob man es an Bord von PT-109 nicht an der nötigen Wachsamkeit habe mangeln lassen.

Die Verbreitung des merkwürdigen Kriegserlebnisses über die Medien zeigt ein Schema und eine Triebfeder auf, die auch den Wahlkampf des demokratischen Spitzenkandidaten 1960 prägten: eine geradezu vererbte brennende politische Ambition in Verbindung mit dem Willen, Summen in deren Realisierung zu investieren, von denen die politischen Rivalen, die im Laufe der Jahre John F. Kennedys Weg kreuzten, nur träumen konnte. Spiritus Rector und Finanzier der politischen Karriere des im Familienkreis «Jack» genannten John F. Kennedy war sein Vater Joseph. Über ihn und den von ihm abstammenden Clan mit all ihren schillernden Affären und tragischen Schicksalen sind inzwischen Regalmeter geschrieben worden. In diesem Zusammenhang sei lediglich darauf hingewiesen, dass schon viele Zeitgenossen der reichlich gefüllten Wahlkampfkasse der Kennedys mit gemischten Gefühlen gegenüberstanden. Denn Joseph Kennedy senior, ein klassischer amerikanischer Selfmademan irischer Abstammung, hatte sein Vermögen auf teilweise anrüchige Art verdient, durch Transaktionen am Rande der Legalität oder jenseits dieser wie dem Handel mit Spirituosen während der Prohibitionszeit. Kennedy senior, ein Aufsteiger wie aus dem Bilderbuch des American Dream, wurde selbst von politischem Ehrgeiz verzehrt, doch während seiner kurzen Zeit als amerikanischer Botschafter in London zu Beginn des Zweiten Weltkrieges hatte er zu deutlich eine inakzeptable Position bezogen. Kennedy war in der britischen Hauptstadt als Defätist eingeschätzt worden – und dies war noch die positivere Beurteilung. Der diplomatisch völlig unerfahrene Botschafter, dessen Unterstützung sich Präsident Roosevelt um fast jeden Preis für seine Wiederwahl 1940 sichern wollte, gab dem britischen Ansinnen, notfalls allein gegen Nazideutschland bestehen zu wollen, keine günstige Prognose. Wer Kennedy übelwollte – und dergleichen Gefühle hegten viele, die dem gewieften Geschäftsmann über den Weg gelaufen waren –, verdächtigte ihn gar der Sympathien für autoritäre Systeme wie jenes im Deutschland Adolf Hitlers.

Selbst im offiziellen Washington zur Unperson geworden, projizierte Joe Kennedy seinen Ehrgeiz auf seinen ältesten überlebenden Sohn John. Schon 1946 zog der 29-Jährige als Kongressabgeordneter für den 11. Bezirk des Staates Massachusetts in das Repräsentantenhaus in Washington ein. Die Strategie dieses recht lokalen Wahlkampfes sollte sich in den folgenden Urnengängen, bei denen John F. Kennedy kandidierte, wiederholen: der Einsatz der gesamten großen Kennedy-Familie, eine ungeheure mediale Aufmerksamkeit und eine fast ehrfürchtige Verehrung, die dem jungen Politiker, dessen Schlagfertigkeit und Charme kaum zu übertrumpfen möglich schien, bei den meisten seiner Auftritte entgegenschlug. Und natürlich ein unbegrenztes Budget. Auf Dauer war das Repräsentantenhaus für einen Mann mit Kennedys Qualitäten eine bis zwei Nummern zu klein. 1952 strebte Kennedy ins Oberhaus der amerikanischen Politik, in den Senat. Den Senatssitz hatte mit dem Republikaner Henry Cabot Lodge ein Angehöriger einer der ältesten und angesehensten Familien des Bundesstaates inne, dem nie die Idee gekommen wäre, gegen einen Herausforderer aus einer despektierlichen Aufsteigerfamilie, gegen einen Spross des verabscheuten Joseph Kennedy verlieren zu können. Außerdem wehte den Demokraten überall im Land der Wind ins Gesicht. Nach zwanzig Jahren demokratischer Präsidenten – Franklin D. Roosevelt von 1933 bis 1945, gefolgt von Harry Truman – standen die Zeichen auf Wechsel. Doch abermals war die Kennedy’sche Wahlkampfführung superb, der Einsatz der Ressourcen effizient und reichhaltig. Am Wahltag 1952 kam es in den USA zu einem Erdrutschsieg der Republikaner. Deren Spitzenkandidat Eisenhower wurde mit großer Mehrheit zum 34. US-Präsidenten gewählt, in Massachusetts (sonst einer Hochburg der Demokraten) ließ er seinen Herausforderer Adlai Stevenson mit mehr als 200.000 Stimmen Vorsprung hinter sich. Auch zum Gouverneur wählten die Bürger des Staates einen Republikaner. Nicht jedoch zum Senator: Entgegen dem Trend gewann John F. Kennedy die Wahl mit 51,5 Prozent der Stimmen. Keinen überraschte dieser Ausgang mehr als Henry Cabot Lodge, der erklärte, er fühle sich wie ein Mann, der gerade von einem Lastwagen überfahren worden war. Die beiden sollten sich 1960 abermals gegenüberstehen: Cabot Lodge, inzwischen von Präsident Eisenhower zum Botschafter bei den Vereinten Nationen ernannt, war der republikanische Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten an der Seite von Richard Nixon.

Kennedy war nach dem Einzug in den Senat sofort der Liebling der Medien, vor allem die Gesellschaftsseiten der Zeitungen widmeten sich mit Vorliebe dem attraktiven jungen Senator. Für höhere, um nicht zu sagen: höchste Ambitionen fehlte ihm nur eines: eine Vorzeigefamilie. Den ersten Schritt hierzu unternahm er am 12. September 1953, als er die höchst attraktive Jacqueline Bouvier heiratete, die in Washington als Reporterin arbeitete. Die Hochzeit auf einem Landgut in Rhode Island wurde, nicht zuletzt dank Joseph Kennedys und seines Stabes exzellenter logistischer Planung, ein Medienereignis. In den Gazetten des ganzen Landes tauchten Berichte über diese Feierlichkeit der oberen Zehntausend von Neuengland mit Bildern von einem gut aussehenden, glücklichen Paar auf. Der junior senator aus Massachusetts hatte jetzt bereits einen Bekanntheitsgrad erlangt, von dem manche Senatskollegen mit zehn- oder zwanzigjähriger legislativer Tätigkeit nur träumen konnten.

Die Tätigkeit im Senat und mehr noch die fast an Verehrung grenzende Aufmerksamkeit der Medien boten Kennedy genügend Gelegenheit, sein Profil zu schärfen und ein household name zu werden, ein Mann mit einem hohen nationalen Bekanntheitsgrad. Nachdem er 1958 mit überzeugender Mehrheit für seinen Heimatstaat Massachusetts in den Senat wiedergewählt wurde, fiel sein Name immer häufiger als der eines möglichen demokratischen Präsidentschaftskandidaten für 1960. Das öffentliche Bild Kennedys als eines Politikers mit movie-star good looks, von blendendem, sportiven Aussehen, wurde von der PR-Maschine der Kennedy-Familie sorgsam gepflegt. Von den Geheimnissen seines Privatlebens, der aufgrund seiner Affären vorübergehend am Rande des Scheiterns stehenden Ehe und seiner Krankheit – das Nebennierenleiden Morbus Addison –, welche regelmäßige Kortisonspritzen erforderlich machte, erfuhr die Öffentlichkeit in vollem Umfang erst nach seinem Tod.

Kennedy erklärte seine Kandidatur im Januar 1960. Innerhalb der Demokratischen Partei hatte er mehrere formidable Rivalen, die Senatoren Lyndon B. Johnson aus Texas, der das Amt des einflussreichen Mehrheitsführers im Senat innehatte, Hubert Humphrey aus Minnesota und Stuart Symington aus Missouri. Vorwahlen fanden 1960 in nur sechzehn Bundesstaaten statt, sodass die Kandidaten eine Doppelstrategie verfolgen mussten: einerseits in den primaries so gut wie möglich abzuschneiden, andererseits die Führungskräfte der Demokratischen Partei, die Königsmacher, hinter sich zu bringen. Joes Geld spielte auch im demokratischen Vorwahlkampf eine herausragende Rolle, nicht nur, weil es in großer Quantität eingesetzt wurde, sondern auch, da die Mittel höchst gezielt und professionell zur Wirkung kamen. Dies zeigte sich unter anderem darin, dass auf lokaler Ebene bei den wichtigen Vorwahlen, zum Beispiel in West Virginia, die entscheidenden Leute gewonnen werden konnten und dass die Logistik eine neue Qualität erreichte. Jack, seine Mitarbeiter und gelegentlich auch seine Frau flogen mit einem Privatjet, der den Namen von Tochter Caroline trug, durch die Lande, während sein innerparteilicher Rivale Hubert Humphrey weite Strecken mit der Eisenbahn oder dem Bus zurücklegte.