8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

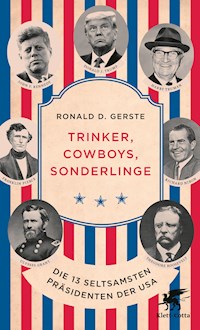

Amerikas ungewöhnlichste Präsidenten Unterhaltsam und zugleich höchst informativ beleuchtet Ronald D. Gerste eine unbekannte Seite der US-Geschichte: das Leben skurriler, bemerkenswerter, spleeniger und mitunter auch tragischer Präsidenten der USA. Zugleich gibt er überraschende Einblicke in die bisher wenig bekannten Seiten des wichtigsten Amtes der Welt und seiner Inhaber. Amerika war schon immer »great«. Nicht erst heutzutage konnten Männer mit manchmal sehr ungewöhnlichen Biographien ins Weiße Haus gelangen. In diesem spannenden, amüsanten und auch nachdenklichen Buch werden 13 dieser Präsidenten wieder lebendig, allesamt Individualisten, die fast alle weitab vom gängigen Politikertyp agierten und die dennoch das Amt prägten, in ihm scheiterten, mitunter aber sehr erfolgreich waren. Wir begegnen dem einzigen Präsidenten, der eigenhändig einen anderen Mann erschossen hat (Andrew Jackson). Wir begleiten einen Bücherwurm, der sich selbst zum Cowboy und Macho trimmte (Theodore Roosevelt). Wir sehen einen Mann, der im Berufsleben gescheitert war – und plötzlich über den Einsatz der Atombombe entscheiden muss (Harry Truman) und wir verfolgen den Aufstieg eines zutiefst misstrauischen Menschen, der sich von einer Welt von Feinden umgeben sah und schließlich vom höchsten Amt zurück treten musste, als einziger Präsident (Richard Nixon). Eine verblüffende und außergewöhnliche Porträtgalerie der sonderbarsten Männer im mächtigsten Amt der Welt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

RONALD D. GERSTE

TRINKER, COWBOYS, SONDERLINGE

DIE 13 SELTSAMSTEN PRÄSIDENTEN DER USA

KLETT-COTTA

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

© 2019, 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg

Unter Verwendung folgender Fotos von

© akg-images (Kennedy, Roosevelt, Pierce, Grant, Nixon),

© picture alliance (Truman) und © shutterstock (Jackson, Trump),

alle übrigen von Wikimedia Commons

Innenteil: Die Porträts der Präsidenten zu Beginn der jeweiligen Kapitel sind von der Library of Congress, Washington, mit Ausnahme des Porträts von Richard Nixon, das von Wiki-Commons – Public Domain (Foto: Oliver F. Atkins) stammt und des Porträts von Donald Trump, © shutterstock / Alex Gakos.

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Printausgabe: ISBN 978-3-608-96481-3

E-Book: ISBN 978-3-608-19153-0

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in

der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Prolog

Andrew Jackson

Der Unbeherrschte

7. Präsident der

USA

von 1829 bis 1837

Franklin Pierce

Der tragische Charmeur

14. Präsident der

USA

von 1853 bis 1857

Ulysses S. Grant

Der spät Erfolgreiche

18. Präsident der

USA

von 1869 bis 1877

Rutherford Birchard Hayes

Der Glückspilz

19. Präsident der

USA

von 1877 bis 1881

Chester Alan Arthur

Lebemann und Reformer

21. Präsident der

USA

von 1881 bis 1885

Grover Cleveland

Der integre Sturkopf

22. Präsident der

USA

von 1885 bis 1889 und 24. Präsident von 1893 bis 1897

Theodore Roosevelt

Haudegen und Bücherwurm

26. Präsident der

USA

von 1901 bis 1909

William Howard Taft

Der Koloss

27. Präsident der

USA

von 1909 bis 1913

Calvin Coolidge

Der Maulfaule

30. Präsident der

USA

von 1923 bis 1929

Harry Truman

Ein ganz gewöhnlicher Mann

33. Präsident der

USA

von 1945 bis 1953

John F. Kennedy

Ein Zügelloser

35. Präsident der

USA

von 1961 bis 1963

Richard M. Nixon

Der Getriebene

37. Präsident der

USA

von 1969 bis 1974

Donald Trump

Der Einmalige

45. Präsident der

USA

von 2017 bis 2021

Anmerkungen

Prolog

Andrew Jackson

Franklin Pierce

Ulysses S. Grant

Rutherford Birchard Hayes

Chester Alan Arthur

Grover Cleveland

Theodore Roosevelt

William Howard Taft

Calvin Coolidge

Harry Truman

John F. Kennedy

Richard M. Nixon

Donald Trump

Prolog

Die amerikanische Nation hatte sich in den Abendstunden vor den schwarz-weiße Bilder liefernden Fernsehgeräten eingerichtet, die im abgelaufenen Jahrzehnt ihren Siegeszug angetreten und in fast jedes Wohnzimmer zwischen Maine und Kalifornien eingezogen waren. Der Mann, mit dem diese nun der Vergangenheit angehörende Dekade, die fünfziger Jahre, für immer assoziiert sein würde, wandte sich an diesem 17. Januar 1961 gegen halb neun Uhr Ostküstenzeit an seine Landsleute. Es war eine Premiere: Zum ersten Mal würde ein amerikanischer Präsident sich direkt von vielen Millionen seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger verabschieden. Die neue Technologie machte es möglich. Frühere Generationen mussten sich mit einer farewell address ihres Präsidenten wie jener des Gründervaters George Washington von 1797 in den Gazetten begnügen. Jetzt konnte die Bevölkerung in sein Gesicht blicken, seine Stimme hören und an seinen Emotionen teilhaben. Und Dwight David Eisenhower enttäuschte sie nicht.

Die Worte des großväterlich wirkenden 34. amerikanischen Präsidenten, der sein Amt in drei Tagen an einen Mann aus einer neuen Generation, den erst 43-jährigen John F. Kennedy, übergeben würde, waren ernst. Eisenhower, der über acht Jahre wirtschaftlicher Prosperität und – ungeachtet aller Krisen wie jener um Suez oder die abgeschossene U2 und der aus amerikanischer Sicht wenig erfreulichen Überraschungen wie Sputnik – eines breiten nationalen Optimismus das Land geführt hatte, warnte davor, allein für die Freuden des Tages zu leben und die Zukunft außer Acht zu lassen. Man könne nicht den Besitz der Enkelkinder vergeuden, die Existenz der Demokratie müsse für zukünftige Generationen gesichert werden und dürfe nicht zu einem bloßen Symbol, einem »insolvent phantom of tomorrow«, verkommen.

Dann wandte sich Eisenhower, der dieser Rede eine solch enorme Bedeutung beimaß, dass er zusammen mit seinem Bruder Milton über ein Jahr lang an ihr gearbeitet hatte, der dominierenden Frage von Krieg und Frieden zu. Zur Überraschung der Zuschauer ging er indes kaum auf die Bedrohung durch den Rivalen im Kalten Krieg, die Sowjetunion, ein. Seine Miene verfinsterte sich, als er vor Gefahren für die Freiheit und den Frieden warnte, die im eigenen Land, im Regierungs- und Wirtschaftssystem der USA wie ein Krebsgeschwür scheinbar unaufhaltsam zunahmen. Seine geradezu düstere Vision gipfelte in den berühmtesten Sätzen der Rede: »Wir müssen auf der Hut sein vor unberechtigten Einflüssen des militärisch-industriellen Komplexes, ob diese gewollt oder ungewollt sind. Die Gefahr für ein katastrophales Anwachsen unbefugter Macht besteht und wird weiter bestehen. Wir dürfen niemals zulassen, dass das Gewicht dieser Kräfte unsere Freiheiten oder unseren demokratischen Prozess bedroht.«[1]

Die Mahnung vor dem Militär und der Rüstungsindustrie war vor allem deshalb so authentisch – und für viele Zuhörer so überraschend –, da sie aus dem Munde eines Mannes kam, der fast sein gesamtes Berufsleben in Uniform verbracht hatte, von seinem Eintritt in die Militärakademie West Point 1911 bis zu seinem Abschied aus der Armee 1952 vor seiner Kandidatur für die Präsidentschaft.[2] Dwight D. Eisenhower war bei seiner Wahl bereits eine weltweit verehrte Persönlichkeit als der Mann, der als Oberbefehlshaber der Alliierten im Zweiten Weltkrieg weite Teile Europas von der Nazityrannei befreit hatte.

Dass ausgerechnet ein Berufssoldat vor der Machtzunahme von Militär und Rüstungslobby warnte, gab Eisenhowers Rede eine tiefe, fast bedrohliche Bedeutung. Mehr noch: Die Worte des alten Generals haben mehr als sechzig Jahre später nichts von ihrer Bedeutung verloren. Es scheint vielmehr, als seien sie geradezu prophetisch gewesen. Die USA der Gegenwart sind ein militärischer Koloss, der mehr für seine Streitkräfte ausgibt als die nächsten Länder auf dieser Rangliste zusammen.[3] Auch wenn immer wieder das Ende des amerikanischen Jahrhunderts (als solches gilt das zwanzigste) und der Aufstieg wechselnder Rivalen beschworen wird, so sind in der Gegenwart die Macht und der Einfluss der USA ungebrochen – politisch wie militärisch, wirtschaftlich wie kulturell[4].

Es liegt auf der Hand, dass damit auch der Exekutive, der die amerikanische Verfassung eine beträchtliche Machtfülle – im System der checks and balances mit Kongress und Oberstem Bundesgericht – zuspricht, eine ungeheuer weitreichende Bedeutung zukommt: dem Präsidenten der USA. Die Person und die Biografie des Mannes – bislang waren es ausschließlich Männer – im Weißen Haus sind indes nicht erst mit dem Aufstieg der USA zur globalen Supermacht ein Gegenstand von breitem öffentlichen Interesse geworden. Schon das Leben und der Charakter des ersten Präsidenten George Washington wurden im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts in Büchern und Essays dem europäischen Publikum nahegebracht. Die neue Nation lag zwar etwas außerhalb des macht- und kulturpolitischen Horizontes, das Amt an ihrer Spitze faszinierte indes von Anbeginn an. Denn dieses Amt stand in einem signifikanten Gegensatz zu dem Herrschaftstypus, der in fast allen europäischen Ländern – wieder einmal hatte die Schweiz auch in dieser Hinsicht einen rühmlichen Sonderweg beschritten – die Regel war: zu den Dynastien. Während Monarchien – aufgeklärte wie in England, despotische wie in Russland – in der Alten Welt regierten, wurde in der Neuen Welt ein Mann mit der Regierungsverantwortung betraut, der nicht in diese Rolle hineingeboren, sondern von seinen Landsleuten gewählt wurde. Die amerikanische Präsidentschaft ist ein Erbe der bürgerlichen Revolutionen des Zeitalters der Aufklärung.

Die Geschichte dieser Institution ist deshalb über weite Strecken eine biografische. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches regiert mit Joseph Robinette Biden Jr. der 46. US-Präsident. Die Führung des Amtes wird unweigerlich durch den Charakter des Inhabers, durch seine persönlichen Erfahrungen, durch seine Stärken, seine Schwächen und manchmal auch durch seine Spleens, Verrückt- und Besonderheiten geprägt. In diesem Buch werden dreizehn Präsidenten vorgestellt, die solche Besonderheiten aufweisen. Einige davon würde man heute als mit dem Amt unvereinbar ansehen (wie die Neigung zum Alkohol), andere (wie eine ausgeprägte Vorliebe für Literatur, nicht nur als Leser, sondern auch als Autor) vielleicht gar herbeisehnen. Ein Präsident, der eigenhändig aus nach heutiger Wertvorstellung nichtigen Gründen einen anderen Menschen erschossen hat, wäre in der Gegenwart kaum als Politiker tragbar, ein anderer, der in fast jedem Beruf gescheitert ist und kein College besucht hat, zumindest unwahrscheinlich.

Die Auswahl dieser dreizehn Persönlichkeiten ist notgedrungen höchst subjektiv, und mancher Leser wird sich fragen, warum gerade dieser berücksichtigt wird und nicht jener, der doch ebenso infrage käme. Es bleibt der Leserin und dem Leser überlassen, zu einer persönlichen Einschätzung der dreizehn Präsidenten zu kommen, die wir vor allem auf ihrem Weg ins Weiße Haus, bei ihrem Aufstieg in der Politik begleiten. Ob jemand unter den chosen thirteen ein guter oder gar großer Präsident war, wird sich an den jeweils unterschiedlichen Wertvorstellungen entscheiden. Wie jeder Biograf und jeder Verfasser einer biografischen Skizze bekenne ich mich schuldig, dass hier und dort im Text sicher auch etwas von der eigenen Sympathie oder Antipathie einfließt. Je sechs unserer Präsidenten regierten im 19. und im 20. Jahrhundert, einer im 21. Jahrhundert. Bei den Erstgenannten schwang auch ein wenig das Bemühen mit, sie weitgehender Vergessenheit zu entreißen – oder wissen Sie, wer Chester Arthur war?

Wie angedeutet, kann man lange darüber philosophieren, wer noch in ein Buch über auffallende, besondere oder regelrecht skurrile Präsidenten hineingehört. Zwei Präsidenten, Woodrow Wilson und Franklin D. Roosevelt, sind aufgrund medizinischer Aspekte ungewöhnlich; beide spielen in einem anderen Buch aus meiner Feder eine wichtige Rolle.[5] Den in der Erstausgabe dieses Buches vorgestellten zwölf amerikanischen Präsidenten gesellt sich nun ein dreizehnter hinzu. Wer könnte abstreiten, dass das Adjektiv »seltsam« aus dem Titel auf Donald John Trump zutrifft? Ein Trinker indes – seine konsequente Meidung des Alkohols aufgrund des tragischen Schicksals seines Bruders nötigt auch politisch Andersdenkenden Respekt ab – ist er ebensowenig wie ein Cowboy. Seine Amtszeit ist noch zu gut in aller Zeitgenossen Gedächtnis, seine Tiraden sind zu frisch und die von ihm zwar nicht ausgelöste, wohl aber intensivierte und geradezu zementierte Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft so auf absehbare Zeit beständig, dass dieser Persönlichkeit der Gegenwart hier in den biografischen Skizzierungen der amerikanischen Präsidentschaftsgeschichte nicht allzu viel Platz eingeräumt werden müsste. Dies gilt auch, da die Einschätzungen des 45. Präsidenten durch die Öffentlichkeit weitgehend in Stein gemeißelt scheinen: Seine Anhänger (von denen es auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern keineswegs wenige gibt) verehren ihn ungebrochen und wohl zweifellos dauerhaft. Seine Kritiker und – dies muss man wohl so sagen, denn bei zahlreichen seiner Gegner reicht die Ablehnung extrem tief – Hasser werden kaum je ein gutes Haar an ihm lassen, ungeachtet der Tatsache, dass seine Präsidentschaft für die USA und die Welt keineswegs rundum eine Katastrophe war. Den Mann, der sich weit stärker durch sein Auftreten, seine Rhetorik und vor allem durch sein die amerikanische Demokratie schädigendes Verhalten in seinen letzten Wochen im Weißen Haus – die Leugnung des Wahlergebnisses von 2020, seine Rolle im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021 – als durch die Bilanz seiner Administration für Zeitgenossen wie spätere Historiker definiert hat, den übrigen zwölf Präsidenten gegenüber zu stellen, trägt sicher zur Verklärung der meisten von ihnen, wie fehlerbehaftet (und damit menschlich) sie auch sein mochten, bei. Oder vielleicht gar in Kenntnis dessen, was im höchsten Amt tatsächlich möglich ist, zur Wertschätzung aller, vom streitsüchtigen Andrew Jackson bis zum düsteren Richard Nixon?

Andrew Jackson

Der Unbeherrschte

7. Präsident der USA von 1829 bis 1837

Die Duellanten trafen sich im Morgengrauen – wie es bei solchen Treffen, bei denen es um »Ehre« ging, Usus war – und sahen die Sonne über dem Red River in Kentucky aufgehen. Nur einer der beiden würde sie an diesem 30. Mai 1806 untergehen sehen. Nachdem man zu den Pistolen gegriffen hatte, nahmen Charles Dickinson und Andrew Jackson in einem Abstand von 24 Fuß Aufstellung, was etwas mehr als sieben Metern entspricht. Ungeachtet der eisigen Atmosphäre zwischen den beiden Männern bestand Jackson darauf, dass Dickinson den ersten Schuss abfeuerte. Der hob die Pistole, schoss – und traf Jackson in die Brust. Der groß gewachsene, sehnige Mann mit den scharf geschnittenen Gesichtszügen wankte, fiel indes nicht. Er zielte und drückte den Abzug, doch der Hahn klemmte. Jackson spannte ihn erneut und drückte ab. Diesmal hallte der Schuss über das Flussufer. Dickinson stürzte, keiner der hinzueilenden Sekundanten konnte ihm mehr helfen. Der Mann aus Nashville, dessen Name nur in Erinnerung geblieben ist, weil sein Gegner noch einen grandiosen Lebensweg vor sich hatte, starb noch auf der Walstatt. Erst als Jackson den Platz des Duells verlassen wollte, bemerkten seine Begleiter, dass einer seiner Stiefel mit Blut gefüllt war. Der Sieger des Duells war offenbar schwerer verletzt, als es zunächst angesichts seiner stoischen Reaktion schien. An die in seinem Brustkorb sitzende Kugel traute sich jedoch kein Arzt. Andrew Jackson würde sie als Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag bis ans Ende seines Lebens in seinem Körper tragen und immer wieder über durch die alte Verletzung hervorgerufene Beschwerden klagen – eines Lebens, das immerhin noch fast vierzig Jahre währen sollte.

Andrew Jackson ist in der Galerie der amerikanischen Präsidenten der einzige, der, seinen Biografen zufolge, kaltblütig bei einem Duell einen anderen Menschen tötete. Der also außerhalb eines Krieges oder kriegerischer Handlungen bewusst und zielgerichtet einen anderen Mann aus Gründen tötete, die man mit unseren heutigen Wertvorstellungen kaum nachempfinden kann. Mit Dickinson soll er Streit wegen eines Pferderennens gehabt haben, zudem soll sein Kontrahent abfällige Bemerkungen über Jacksons Frau Rachel gemacht haben – da war der zum Jähzorn neigende Mann extrem empfindlich. Diese nach damaligem Ehrenkodex vertretbare Handlung, bei der der Tod eines anderen Menschen in Kauf genommen wurde, wird in der Geschichtsschreibung negativer bewertet als das Töten auf dem Schlachtfeld. Wie viele spätere Präsidenten dürften in ihrer militärischen Laufbahn, die später gern zu »Heldentum« verklärt wurde, für den Tod anderer verantwortlich gewesen sein – entweder durch eigene Handlungen oder aufgrund ihrer Befehle? George Washington, James Monroe, William Henry Harrison, Zachary Taylor, Franklin Pierce, Ulysses S. Grant, Rutherford Hayes, James Garfield, Benjamin Harrison, William McKinley, Theodore Roosevelt, Harry Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon und Ronald Reagan: Sie alle (und diese Aufzählung beansprucht keine Vollständigkeit) waren Kriegsteilnehmer gewesen. Nur bei Ronald Reagan können wir (ebenso wie bei dem Quäker Nixon) davon ausgehen, dass er niemandem auf der gegnerischen Seite unmittelbaren Schaden zufügte, da er wegen seiner Kurzsichtigkeit keinen Fronteinsatz erlebte, sondern im Public-Relations-Sektor der amerikanischen Armee im Zweiten Weltkrieg aktiv war und Informations- und Werbefilme drehte.

Die Singularität des bewussten Tötungsaktes am Flussufer in den Jahren einer jungen, an Gewaltakte gewöhnten Republik – erst zwei Jahre zuvor war Gründervater Alexander Hamilton in einem Duell vom amtierenden Vizepräsidenten der USA getötet worden – passt zu einem Mann, der wie kaum ein anderer im höchsten Staatsamt nicht nur eine Kämpfernatur war, sondern sich von seinen aggressiven Emotionen, manchmal von blanker Wut und Hass, leiten ließ. Denn für Andrew Jackson war das Leben seit den Kindertagen ein einziger Kampf. Anders als seine Vorgänger im Präsidentenamt, die »alteingesessenen« Familien in den englischen Kolonien entstammten (sofern dieser Begriff angesichts eines Zeitraumes von etwas mehr als 150 Jahren zwischen der Etablierung der ersten englischen Kolonie in Virginia und der Entfremdung vom Mutterland, die zur amerikanischen Revolution führte, angemessen ist), waren Jacksons Eltern erst zwei Jahre in der Neuen Welt, als seine Mutter Elizabeth Hutchinson Jackson ihn am 15. März 1767 zur Welt brachte. Die Eltern waren aus Irland zugewandert (präziser: aus einem County, einem Landkreis, der im heutigen Nordirland liegt) und brachten zwei Söhne mit nach Amerika, Andrews ältere Brüder Hugh und Robert. Es war eine randständige, kaum gesicherte Existenz ohne Wurzeln in der Fremde, in die der kleine Andrew hineinwuchs und die ihn von klein auf lehrte, um alles kämpfen zu müssen. Wie wenig verankert diese die Geschicke der USA in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts so prägende Persönlichkeit war, unterstreicht auch die Tatsache, dass Andrew Jackson der einzige Präsident ist, den keiner der amerikanischen Bundesstaaten für sich in Anspruch nehmen kann. George Washington und Thomas Jefferson waren Virginier, John F. Kennedy kam – bei seinem ausgeprägten Bostoner Akzent unüberhörbar – aus Massachusetts wie auch das Vater-Sohn-Gespann John Adams (der zweite Präsident von 1797 bis 1801) und John Quincy Adams (der sechste Präsident von 1825 bis 1829). Von Andrew Jacksons Heimat weiß man wenig. Möglicherweise erblickte er in North Carolina oder in South Carolina das Licht der Welt und wuchs in der Region Waxhaw auf, die an der Grenze zweier Staaten liegt. Er selbst wusste es ebenso wenig wie Generationen von Historikern, die sich vergeblich bemühten, es herauszufinden; und als wolle er, zu Macht und Ansehen gelangt, nicht an das Nebulöse, das wenig Gefestigte seiner eigenen Herkunft erinnert werden, besuchte er als berühmter General und Präsident nie seine mutmaßliche Heimat.

Für die existenzbedrohende Unsicherheit seiner frühen Jahre war die in jenen Jahren denkbar größte Katastrophe verantwortlich, die ein Kind heimsuchen konnte: Der Vater Andrew starb plötzlich und unerwartet noch während Elizabeths Schwangerschaft. Der kleine Andrew wuchs bei einer alleinerziehenden Mutter und bei wechselnden und nicht immer freundlichen Verwandten heran. Den nächsten Verlust fügten ihm die Zeitläufte zu: 1775 brachen zwischen den Kolonien und dem Mutterland Großbritannien Kampfhandlungen aus. Bei Lexington und Concord, außerhalb von Boston, kam es zum ersten blutigen Aufeinandertreffen der Miliz von Massachusetts mit der Unterstützung von Freiwilligenkorps und dem britischen Militär, das in den fast acht Jahre währenden amerikanischen Unabhängigkeitskrieg mündete. Kaum eine der Kolonien, die sich seit der Unabhängigkeitserklärung vom Juli 1776 als »Vereinigte Staaten« bezeichneten, blieb von Kampfhandlungen verschont. Andrews Bruder Hugh hatte sich, kaum 16 Jahre alt, zur »Continental Army« unter dem Oberbefehl von George Washington gemeldet. In der Schlacht von Stono Ferry, unweit von Charleston in South Carolina, am 20. Juni 1779 kam er ums Leben, nicht durch eine feindliche Kugel (auf britischer Seite kämpften vor allem deutsche Söldner eines hessischen Regiments), sondern durch Herz-Kreislauf-Versagen aufgrund der drückenden Hitze und, so steht zu vermuten, an Dehydrierung, denn das Trinkwasser war knapp geworden.

Dann kam der Krieg zum jungen Andrew nach Waxhaw. Im April 1781 fielen er und sein Bruder Robert, die sich bei Freunden aufhielten, in die Hände einer britischen Patrouille. Ein britischer Offizier forderte Andrew auf, ihm die Stiefel zu putzen. Der 14-Jährige, der für die amerikanische Armee Kurierdienste leistete, soll – so beschrieben es zeitgenössische Chronisten und Biografen begeistert – formvollendet geantwortet haben, er sei ein Kriegsgefangener und als solcher zu behandeln. Ein derartiges selbstbewusstes Auftreten eines minderjährigen Rebellen (gemäß britischer Diktion) kam bei dem wahrscheinlich der Aristokratie entstammenden Gentleman in roter Uniform nicht gut an. Er zog seinen Säbel, um mit dessen stumpfer Seite Jackson zu schlagen. Bei seinem Versuch, sich mit seiner Hand zu schützen, trug der Junge ebenso wie an seinem Schädel eine lebenslange Narbe davon. Auch Robert wurde von einem Säbelhieb des Offiziers verletzt.

Nach diesem Ereignis, das Jacksons Einstellung gegenüber Großbritannien prägte, wurden Andrew und Robert in ein Gefangenenlager gebracht. Dort brachen kurze Zeit später die Pocken aus, die zahlreichen Mitgefangenen das Leben kosteten. Auch die beiden Brüder erkrankten, überlebten jedoch. Da sich die Briten kaum um die Ernährung der von ihnen verachteten Rebellen und Kolonisten kümmerten, drohte ihnen auch der Hungertod. Nach geduldigen Verhandlungen mit dem Kommandanten gelang es der Mutter schließlich, dass beide Söhne freigelassen wurden. Die kleine Restfamilie machte sich zu Fuß und bei tobenden Unwettern auf den rund sechzig Kilometer langen Heimweg. Als sie in Waxhaw ankamen, schienen beide Jungen dem Tode nahe. Während ihre Mutter Andrew gesundpflegen konnte, entzündete sich Roberts Kopfwunde. Er starb mit nur 17 Jahren. Kaum war bei Andrew das Schlimmste überstanden, reiste Elizabeth nach Charleston, weil sie sich dort um zwei schwer erkrankte Neffen kümmern wollte. Andrew würde seine Mutter nie wiedersehen; sie starb in Charleston während einer Epidemie.

Es spricht für die Willensstärke und die Intelligenz des Jungen, der ab einem Alter von 14 Jahren buchstäblich allein auf der Welt war, dass er es aus eigener Kraft zu Wohlstand und Ansehen brachte – und so zu einer frühen Verkörperung des amerikanischen Traumes wurde. Die Vita des Andrew Jackson wäre schon erstaunlich genug ohne den militärischen Ruhm und den Weg in die Präsidentschaft. Eine formale Schulbildung wurde ihm nur über wenige Jahre zuteil; er war Autodidakt, der Bücher verschlang. Vor allem in der Bibel suchte dieser oft so unbeherrschte Mann Rat und Zuspruch. Das Image des ungebildeten Rohlings wird Jackson nicht gerecht, auch wenn sich seine politischen Gegner dieses Zerrbildes reichlich bedienten. Als die Universität Harvard 1833 dem amtierenden Präsidenten Andrew Jackson die Ehrendoktorwürde verlieh, weigerte sich der Harvard-Absolvent und Vorgänger im Präsidentenamt, John Quincy Adams, an der Zeremonie teilzunehmen, weil es »… eine Schande [sei], die höchste literarische Ehre einem Barbaren zukommen zu lassen, der keinen grammatikalisch korrekten Satz schreiben und seinen Namen kaum buchstabieren kann«.[1]

Elizabeth Jackson hatte gehofft, dass ihr Sohn Pfarrer werden würde. Andrew indes wählte den Beruf, der wie kein anderer in der amerikanischen Politik – im Weißen Haus und im Kongress – vertreten ist: den des Anwalts. Dazu bedurfte es in der neuen Nation nicht unbedingt eines Universitätsstudiums, die Lehre bei einem Anwalt tat es auch. Die Zulassung, als Advokat in North Carolina zu praktizieren, erhielt Jackson nach kurzer Ausbildung 1787, also mit gerade mal zwanzig Jahren, was etwas über die Mindestanforderungen an diesen Berufsstand aussagen mag. Er erwarb sich in seinem Metier schnell einen sehr speziellen Ruf als äußerst (um es diplomatisch zu formulieren) temperamentvoller Zeitgenosse, der schnell in Rage geriet und der es auch in seinem Privatleben eher wild mochte. Schon nach einem der ersten Prozesse forderte er den gegnerischen Anwalt zum Duell, das glücklicherweise weit harmloser verlief als jenes in noch ferner Zukunft am Red River. Dieses Mal hatten sich die beiden Kontrahenten darauf geeinigt, in die Luft zu schießen, womit beider Ehre wiederhergestellt war.

Trotz seiner rauen Umgangsformen war Jackson ein Mann, der Freunde gewinnen und durch seine Loyalität auch über viele Jahre halten konnte. Bereits 1788 bekam er aufgrund seiner Verbindungen den Posten eines Staatsanwaltes in einer Region, die formal noch zu North Carolina gehörte, bald aber zum Bundesstaat Tennessee wurde – jenem Staat, in dem Jackson schließlich heimisch wurde. Mitentscheidend für Jacksons weiteren Lebensweg war die Wahl der Familie, in deren prächtiges Haus in Nashville (das bald zur Hauptstadt von Tennessee werden sollte) er als Untermieter einzog. Es gehörte der Witwe von John Donelson, einer schillernden Gestalt. Donelson war einer der Gründerväter von Nashville, hatte vorher im Parlament von Virginia gesessen und sich unter anderem als Stadtplaner und Entdecker einen Namen gemacht. Auf einer seiner Expeditionen in den Westen war er 1785 von Indianern oder von Räubern erschossen worden.

John Donelson, mit dem für Abenteurer und Pioniere oft unvermeidlichen militärischen Titel, in seinem Fall dem eines Colonels, ausgestattet, hinterließ nicht nur ein schönes Anwesen, sondern auch eine schöne Tochter namens Rachel. Sie wurde Andrew Jacksons große Liebe. Rachel Donelson wird als frohgemut und charmant, als begnadete Reiterin, Tänzerin und Erzählerin beschrieben; in ihrer Gegenwart legte Andrew eine sonst kaum von ihm gewohnte Zärtlichkeit an den Tag. Was immer man später Jackson vorwerfen mochte: Ein womanizer wie zum Beispiel John F. Kennedy war er nicht. Die lebenslange Treue zu Rachel war sowohl Ausdruck seiner Liebe als auch seiner für ihn typischen Loyalität und Verlässlichkeit. Rachel und Andrew passten hervorragend zu einander. Es gab indes ein Problem: Rachel war verheiratet.

Als 17-Jährige hatte Rachel einen Captain Lewis Robards in Kentucky geheiratet. Die Ehe stand von Beginn an unter keinem glücklichen Stern, denn Robards war krankhaft eifersüchtig (angesichts der späteren Ereignisse vielleicht nicht ganz grundlos) und jähzornig, vielleicht sogar gewalttätig gegen seine junge Frau. Ihr Bruder holte sie heim nach Nashville. Dort kam es angesichts der sich entwickelnden Beziehung zwischen Rachel und Andrew bald zu einer persönlichen Konfrontation zwischen den beiden Rivalen. Bei der schnell zu Erregung neigenden Disposition sowohl von Robards als von Jackson mutet es wie ein Wunder an, dass die Auseinandersetzung rein verbal blieb. Nachdem Robards angedroht hatte, Rachel wieder zu sich nach Kentucky zu holen, arrangierten Freunde von ihr die Flucht. Rachel verschwand in die Stadt Natchez im heutigen Bundesstaat Mississippi, die damals auf spanischem Territorium lag. Mit einigem zeitlichen Abstand reiste Jackson – der inzwischen vernünftigerweise eine andere Unterkunft in Nashville genommen hatte – ihr nach. Anfang 1791 heirateten Rachel Donelson und Andrew Jackson in Natchez, nachdem Rachel gehört haben wollte, dass Robards die Scheidung von ihr bewirkt hätte.

Das war indes ein Irrtum. Robards hatte die Scheidung nicht einmal eingereicht. Auch nach damaligem Verständnis galt Rachel nun als Ehebrecherin und Bigamistin. Viele Jahre später würden Jacksons politische Gegner diese Vorwürfe aufgreifen und beiden damit schweren Schaden zufügen. Als die Scheidung tatsächlich erfolgt war, heirateten die beiden erneut – oder erstmals, denn die Eheschließung auf spanischem Territorium galt in Tennessee nicht – in einer privaten Zeremonie im Januar 1794. Leibliche Kinder blieben dem Paar versagt. Sie adoptierten zunächst einen Neffen Rachels, den sie Andrew Jackson Junior nannten, und 1813 ein indianisches Waisenkind, das Jackson auf seinem ersten Feldzug gegen die Ureinwohner auf dem Schlachtfeld von Tallushatchee neben seiner toten Mutter gefunden hatte. Der Begriff battlefield für dieses Aufeinandertreffen könnte nicht unpassender sein: Es war eines der in der Pioniergeschichte der USA so regelmäßig verübten Massaker von Weißen in einem Indianerdorf, meist an Frauen und Kindern. Der berühmte Trapper Davy Crockett soll anschließend gesagt haben: »Wir haben sie wie die Hunde erschossen.« Möglicherweise überkam Jackson bei dem Anblick des wahrscheinlich etwa zwei Jahre alten Kleinkindes neben seiner abgeschlachteten Mutter eine menschliche Rührung, die bei ihm gegenüber native americans die Ausnahme war. Rachel und er nannten den Buben Lyncoya und waren ihm wohl sogar in elterlicher Liebe zugeneigt. Lyncoya Jackson starb 1828, im Jahr der Wahl seines Adoptivvaters zum amerikanischen Präsidenten, an Tuberkulose.

Ein besonders enges Verhältnis hatte Jackson zu Rachels Neffen Andrew Jackson Donelson, den das Paar nach dem Tod von Rachels Bruder adoptierten – sie hatten somit zwei Adoptivsöhne fast gleichen Namens. Andrew Jackson Donelson wurde der wichtigste Vertraute und Privatsekretär während Andrew Jacksons Präsidentschaft. Er und seine Frau Emily waren für den zu der Zeit schon verwitweten Präsidenten der engste Familienkreis und gehörten zu den Menschen, an denen der schwierige Mann in seinem recht langen Leben am meisten hing. Donelson würde mehr als zehn Jahre nach Jacksons Tod bei der Präsidentschaftswahl von 1856 Vizepräsidentschaftskandidat der am Wahltag freilich weit abgeschlagenen American Party an der Seite des ehemaligen Präsidenten (1850–1853) Millard Fillmore sein.

Mit Ehrgeiz und einer einflussreichen Familie wie den Donelsons im Rücken machte Andrew Jackson schnell Karriere als Anwalt, Spekulant und Politiker. Zusammen mit einem Partner vertraten sie Investoren, die Land aufkauften, das eigentlich – teilweise durch Verträge mit der Regierung fixiert – den Ureinwohnern gehörte. Seinen ersten eigenen Sklaven hatte er sich bereits 1788 kaufen können; im Laufe seines Lebens besaß Jackson wahrscheinlich mehr als hundert Sklaven. Schon im Jahr seiner ersten Eheschließung mit Rachel 1791 wurde Jackson attorney general, eine Art Justizminister, von Tennessee, das noch kein Bundesstaat, sondern ein Territorium war. Als der Tag der Konstituierung als Staat näher rückte, wurde Jackson Delegierter der verfassunggebenden Versammlung und mit der Aufnahme Tennessees in die Union als 16. Bundesstaat der einzige Vertreter des neuen Mitglieds im Repräsentantenhaus. Im Jahr darauf wählte ihn das Parlament des Staates zum Senator. Die Debatten in den beiden Kammern des noch in Philadelphia tagenden Kongresses – der Umzug in die neu angelegte Hauptstadt Washington D. C. fand im Jahr 1800 statt – waren nicht Jacksons Metier, und so war er nur wenige Monate, vom 26. September 1797 bis zum 1. April 1798, Senator. Ein Vierteljahrhundert später, kurz vor seiner ersten Präsidentschaftskandidatur, vertrat er Tennessee noch einmal als Senator, diesmal für zweieinhalb Jahre.

Als auf Baumwolle spezialisierter Pflanzer wurde Jackson reich und konnte 1804 einen stattlichen Herrensitz, The Hermitage, am Rande von Nashville erwerben. Die Lebensbedingungen seiner Sklaven dürften sich kaum von denen auf anderen Plantagen der Südstaaten-Elite unterschieden haben. Jackson ließ – ähnlich übrigens wie Thomas Jefferson, dem dritten Präsidenten und Autor zahlreicher, die Grundrechte des (weißen) Menschen definierenden Dokumente, darunter die Unabhängigkeitserklärung der USA – seine Aufseher regelmäßig zur Peitsche greifen. In einer berühmten Anzeige, mit der Besitzer damals nach entlaufenen Sklaven fahndeten, versprach Jackson demjenigen, der seinen flüchtigen Sklaven ergreife, pro hundert gezählten Peitschenhieben zehn Dollar bis zu einem Maximum von 300 Hieben. Die Gesellschaft von Nashville und von Tennessee störte sich nicht daran. Als Gewalttäter, den von da an zahlreiche Angehörige der Elite schnitten, galt Jackson erst, nachdem er Charles Dickinson erschossen hatte.

Drei Jahre vor dieser Tat, im Herbst 1803, zog Jackson abermals die Pistole. Sein Gegner war dieses Mal der ehemalige Gouverneur von Tennessee, John Sevier. Beide Männer kandidierten für das Kommando über die Miliz von Tennessee, eine Position, die mit dem Rang eines Generalmajors und mit hohem gesellschaftlichen Ansehen verknüpft war. Diesmal war es nach Augenzeugenberichten kein sorgfältig geplantes Duell in freier Natur, sondern ein Schusswechsel auf einer belebten Straße in Nashville, bei dem ein Passant einen Streifschuss erlitt. Sevier soll Jackson mit einer Anspielung auf dessen Reise mit einer verheirateten Frau nach Natchez in Rage gebracht haben. Jackson, ein Mann ohne nennenswerte militärische Erfahrung, wurde nach Intervention des amtierenden Gouverneurs (gegen den Sevier die bald darauf anstehende Wahl gewann) zum Befehlshaber der Miliz ernannt. Es war eine Aufgabe, für die Jackson – wie sich zeigen sollte – wie geboren war.

1812 brach Krieg aus, gegen verschiedene Indianerstämme und gegen Großbritannien. Jackson bot seine Dienste der Regierung in Washington an, die wenig Begeisterung für den Mann aus Tennessee zeigte, an dessen Händen das Blut eines fellow gentleman klebte. Statt ein bedeutendes Kommando zu erhalten, sollte Jackson lediglich seine Milizeinheit von rund 2000 Mann nach New Orleans führen, um die Verteidigung der wichtigen Hafenstadt gegen einen möglichen britischen Angriff zu verstärken. Als die Truppe im Jackson so wohlbekannten Natchez ankam, bestand kein Bedarf mehr an den Männern; Jackson wurde mitgeteilt, dass er wieder abziehen könne. Nicht ausreichend mit Lebensmitteln und Kleidung versorgt, waren zahlreiche Soldaten krank geworden; der Marsch schien zu einem Desaster zu werden. Jackson schwor seinen Männern, dass er sie alle nach Hause bringen werde. Sein Pferd überließ er einem Soldaten, der nicht mehr gehen konnte, und befahl seinen Offizieren, das Gleiche zu tun. Er organisierte Wagen, um den Transport der Schwerkranken zu bewerkstelligen, und kaufte Verpflegung aus eigener Tasche. Er hielt sein Versprechen und erwarb sich die Bewunderung und Loyalität seiner Männer, die ihn aufgrund seiner Zähigkeit und Härte von nun an Old Hickory[2] nannten.

Die Kriegserlebnisse hatten keinen mäßigenden Einfluss auf Jacksons Neigung, persönliche Verstimmung bis zum Äußersten zu treiben. Zusammen mit einem Freund geriet er in Streit mit den Brüdern Jesse und Thomas Hart Benton. Am helllichten Tag kam es in Nashville zu einer Schießerei, bei der Jackson als Einziger eine relativ schwere Verwundung davontrug. Jesse hatte ihm in den linken Arm geschossen; die Verletzung war so schwer, dass die herbeigerufenen Ärzte zur Amputation schreiten wollten. Er werde seinen Arm behalten, brüllte Jackson die Mediziner an, und der Heilungsverlauf sollte ihm recht geben. Mit dem linken Arm in einer Schlinge führte er seine Miliz in den Krieg gegen einen Teil des Volkes der Creek, die Red Sticks, die sich im Unterschied zu friedlicheren oder resignierten Stammesangehörigen gegen die Expansion der Weißen auflehnten. Es kam zu mehreren gewaltsamen Aufeinandertreffen mit den Ureinwohnern, unter denen die Schlacht von Horseshoe Bend im heutigen Alabama die entscheidende war. Die Creek hatten eine Art hölzerne Befestigung errichtet, hinter der sie sich verteidigten und der auch die beiden Kanonen in Jacksons Streitmacht wenig anhaben konnten. Jackson befahl daraufhin den Angriff mit dem Bajonett. Die Creek kämpften verzweifelt, doch sie erlagen der Übermacht der Amerikaner. Mehr als 800 Indianer lagen schließlich tot in dem erstürmten Lager, Jackson hatte weniger als 50 Mann verloren. Die Weißen schnitten den toten Indianern die Nasen und auch andere Körperteile ab.

Durch diese »Heldentat« war auch die Regierung in Washington auf Jackson aufmerksam geworden. Man machte ihn zum Brigadegeneral der U. S. Army. Im Friedensschluss mit den Indianern nahm Jackson den Ureinwohnern (mit Billigung der Regierung) den größten Teil ihres Landes weg. Bald darauf, Anfang November 1814, wandte sich Jackson dem nächsten Gegner zu. In der Stadt Pensacola und deren Festung war es zu einer bemerkenswerten Allianz von Gegnern der unverkennbar expansiven USA gekommen: Die spanischen Kolonialherren kooperierten mit ihrem historischen Erzfeind England, unterstützt durch Indianer und den Pflanzern im Süden entlaufene afroamerikanische Sklaven. Sie hatten Jacksons Angriffswut wenig entgegenzusetzen. Die Briten zogen ab, nachdem sie das Fort in die Luft gejagt hatten, die Spanier kapitulierten und die Bundesgenossen der Europäer versuchten zu fliehen, war doch bekannt, wie die Sieger mit aufsässigen und besiegten Gegnern anderer Hautfarbe umzugehen pflegten.

Nun wartete die größte militärische Herausforderung auf Andrew Jackson. Ihm oblag die Verteidigung von New Orleans, der strategisch und ökonomisch so bedeutenden Stadt nahe der Mündung des Mississippi. Die Briten standen vor einer Landung, und Jackson, der Ende November 1814 in New Orleans eintraf, organisierte umgehend dessen Verteidigung. Er stellte eine bunte Streitmacht auf, die aus seinen Soldaten, befreundeten Indianern, schwarzen Freiwilligen und auch einigen Piraten unter dem Kommando des legendären Jean Lafitte bestand. New Orleans war eine extrem bunte (»multikulturelle«) Stadt, und Jackson sorgte sich um die Haltung der zahlreichen Menschen spanischer und französischer Abstammung in diesem Konflikt. Die für ihn so charakteristische Loyalität gegenüber seinen Männern obsiegte diesmal über seine Vorurteile: Zum Erstaunen mancher Zeitgenossen (und gegen einigen Widerstand) zahlte er den dunkelhäutigen oder einer anderen Kultur als der amerikanischen entstammenden Angehörigen seiner Streitmacht genauso viel Sold wie den weißen Soldaten oder Milizen. Strikt war auch sein Verständnis von bürgerlichem Gehorsam: Er verhängte das Kriegsrecht und ließ später einen Richter, der die Habeas-corpus-Grundrechte (Haftprüfung vor Gericht) einforderte, ebenso wie eine Reihe von Kritikern ins Gefängnis stecken.

Die Briten blickten zweifellos mit einer gewissen Verachtung auf die Verteidiger von New Orleans. In dem seit mehr als zwei Jahre währenden War of 1812 waren ihnen zu Land einige bedeutende Erfolge gelungen, nicht zuletzt die Einnahme der amerikanischen Hauptstadt Washington im August 1814, bei der das noch unfertige Capitol und der Amtssitz des Präsidenten niedergebrannt wurden. Einer beliebten Legende nach wurde das Gebäude nach Abzug der Briten mit weißer Farbe angestrichen, um die Brandspuren zu übertünchen, und sei so zu seinem heutigen Namen gekommen. Darüber hinaus war nach fast einem Vierteljahrhundert des Krieges gegen ein erst revolutionäres, dann napoleonisch-imperiales Frankreich Großbritannien als eindeutiger Sieger aus diesem epochalen Konflikt hervorgegangen. Napoleon hatte abgedankt, die Truppen der Briten und vor allem ihrer Alliierten Preußen, Österreich und Russland standen in Paris – dass Napoleon im folgenden Frühjahr noch einmal zurückkehren und für hundert Tage, bis zur Schlacht von Waterloo, die Macht in Frankreich an sich reißen würde, tat Britanniens Macht- und Selbstbewusstsein keinen Abbruch.

Und so kam es, dass der britische Kommandeur Sir Edward Pakenham, der über ein beeindruckendes Expeditionskorps von rund 10 000 Mann verfügte, seine Truppen am Morgen des 8. Januar 1815 in dichtem Nebel die Stellungen der Amerikaner bei New Orleans frontal angreifen ließ. Es war ein fataler Fehler, denn gute Schützen gab es in der heterogenen Streitmacht Jacksons reichlich. Die amerikanischen Salven und die in dicht gedrängt marschierende Kompanien hinein abgefeuerten Kanonen richteten ein Blutbad unter den Briten an. Die Schlacht war schnell vorüber. Andrew Jackson zählte lediglich 13 Gefallene unter seinen Männern, die Verluste der Briten (Gefallene, Verwundete, Gefangene) werden in der Literatur mit mehr als 2000 angegeben. Unter den geschätzt knapp 300 toten Briten befand sich auch Pakenham, dessen sterbliche Hülle später in einem Fass voller Rum konserviert zur Bestattung auf dem Familiensitz im heimatlichen Irland in die Alte Welt expediert wurde.

Mit dem Sieg in der Schlacht von New Orleans wurde Andrew Jackson zum neuen Nationalhelden der USA; die Ehrungen, deren er in den nächsten Monaten und Jahren teilhaftig wurde, waren kaum zu überblicken. Grandios wie seine strategische und organisatorische Leistung auch war, hatte die Schlacht von New Orleans einen Schönheitsfehler: Der Krieg war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Unterhändler der britischen Regierung und der USA hatten an Heiligabend 1814 den Frieden von Gent in der flandrischen Stadt (im einige Jahre später gegründeten Belgien) geschlossen. Im Prinzip hatten sich beide Seiten auf den Status quo ante geeinigt. Die Kommunikationsmittel der Zeit, in welcher Nachrichten mit der Geschwindigkeit eines Seglers über den Atlantik reisten, erlaubten es den Kombattanten von New Orleans nicht, noch rechtzeitig über diese Entwicklung unterrichtet zu sein.

Andrew Jackson schien nun nichts mehr aufhalten zu können. Die nächsten Jahre sahen ihn sowohl als eine Art schwer bewaffneten Diplomaten, der mit Indianerstämmen Verträge abschloss, die für diese stets die Aufgabe von Land bedeutete, als auch als »Indianerkämpfer«. Sein Hauptgegner wurde das Volk der Seminolen, das sich über Jahre gegen das Eindringen der weißen Eroberer in seine angestammte Heimat in Florida verzweifelt und mit großem Geschick zur Wehr setzte – wobei die »weißen« Gegner die Amerikaner und weniger die spanischen Kolonialherren waren. Der sogenannte Erste Seminolenkrieg ab 1816 wurde mit der zu erwartenden Grausamkeit geführt. Auf dem Indianergebiet hatten entlaufene Sklaven eine Siedlung angelegt, die als negro fort bezeichnet wurde, was natürlich für die Sklavenbesitzer in der Grenzregion, vor allem in Georgia, ein Albtraum war: ein Refugium in relativer Nähe und zumindest offiziell unter dem Schutz einer fremden Macht. Es war nicht Jackson, sondern ein anderer US-General, Edmund Pendleton Gaines, der das Fort dem Erdboden gleichmachen und rund 270 Afroamerikaner massakrieren ließ.

Die Hoheitsrechte eines anderen Landes über ein Territorium, auf das die USA gierige Blicke warfen, bedeuteten Andrew Jackson genauso wenig wie das Heimatrecht indigener Völker. Im März 1818 marschierte Jackson in Florida ein, ohne dass ein Kriegszustand mit Spanien bestand oder die Iberer die USA auf irgendeine Weise angegriffen oder ernsthaft provoziert hatten – Indianern und Farbigen eine Heimstatt zu geben, war Provokation genug. Ein Brief von Präsident James Monroe von 28. Dezember 1817 war so unscharf oder vielleicht bewusst doppeldeutig formuliert, dass Jackson sich vollends zu diesem Schritt befugt sah. In Washington nannte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Henry Clay, die Handlungsweise Jacksons indes einen »Triumph des Prinzips der Insubordination, einen Triumph der militärischen über die zivile Gewalt, einen Triumph über die Verfassung des Landes« und verglich Jackson mit historischen Usurpatoren wie Cäsar, Cromwell und Bonaparte.[3] Jackson und Clay würden sich wenige Jahre später erneut in Feindschaft gegenüberstehen.

Bei seiner Invasion Floridas löste Jackson nicht nur eine diplomatische Krise mit dem als internationale Macht geschwächten Spanien aus, sondern auch mit Großbritannien. Jackson fielen zwei britische Staatsbürger, Alexander George Arbuthnot und Robert C. Ambrister, in die Hände, denen vorgeworfen wurde, den Indianern – auf welche Art auch immer – geholfen zu haben. Nach einem kurzen Militärgerichtsverfahren wurden beide hingerichtet. Die britische Regierung protestierte, der Kongress ordnete eine Untersuchung an, doch Ersteres hatte keine Konsequenzen für die USA, Letzteres keine Folgen für Andrew Jackson. Die englische Sprache hat die so zutreffende Formel might makes right. Das Ergebnis des Jacksonschen Feldzuges von fast alttestamentarischer Erbarmungslosigkeit: Florida wurde 1821 amerikanisch und schließlich 1845 als 27. Staat in die Union aufgenommen. Der erste kurzzeitige Gouverneur des neuen Territoriums hieß Andrew Jackson.

Unschöne Zwischenfälle wie zwei exekutierte britische Staatsbürger konnten dem fast unvermeidlichen Wechsel Jacksons in die Politik nicht im Wege stehen. Als er 1823 vorübergehend als Senator nach Washington zurückkehrte, zeigte er sich von seiner charmanten, gewinnenden Seite und schloss unter anderem Freundschaft mit dem Senatskollegen aus Missouri, Thomas Hart Benton, mit dem er einige Jahre zuvor noch Kugeln ausgetauscht hatte. Zwischen Wut und Charme zu wechseln, war Teil der Strategie Jacksons im Umgang mit anderen, was ihm bei der Bildung politischer Allianzen und Netzwerke sehr zustatten kam. In den Worten eines Zeitzeugen: »Kein Mann weiß besser als Andrew Jackson, wann es Sinn macht, Leidenschaften an den Tag zu legen, und wann nicht.«[4]

Bei der Präsidentschaftswahl 1824 schien die Stunde Andrew Jacksons als Politiker gekommen. Der Nationalheld kandidierte für das Präsidentenamt. In der Geschichte amerikanischer Präsidentschaftswahlen markiert 1824 ein Unikum. Zum einen, weil es vier aussichtsreiche Kandidaten gab, die alle derselben Partei, den Democratic-Republicans, angehörten. Sie ist die Vorläuferin der heutigen Demokratischen Partei, die ihre modernen Wurzeln auf keinen anderen als Andrew Jackson zurückführt. Neben Andrew Jackson kandidierten Außenminister John Quincy Adams, Finanzminister William Crawford und der äußerst Jackson-kritische Sprecher des Repräsentantenhauses, Henry Clay.

Die zweite Besonderheit der Wahl von 1824 war, dass keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit der Wahlmännerstimmen erhielt und, wie für solche Fälle von der Verfassung vorgesehen, das Repräsentantenhaus nun entscheiden musste. Andrew Jackson erhielt mit mehr als 41 Prozent die mit Abstand meisten Stimmen. Bemerkenswert war, dass er Zuspruch in allen Teilen der Nation erhielt und neben Staaten des Südens auch Mehrheiten unter anderem in Illinois, Pennsylvania und Maryland gewann. Auch im Wahlmännerkollegium lag er mit 99 Stimmen vorn – was aber weit von der erforderlichen Mehrheit von 131 Stimmen entfernt war. John Quincy Adams gewann seine Heimatregion, die Neuenglandstaaten, und New York und brachte es damit auf 84 Wahlmännerstimmen; Crawford hatte 41 und Clay 37 electoral votes. In einem solchen Fall muss das Repräsentantenhaus unter den drei bestplatzierten Kandidaten entscheiden, Clay war also aus dem Rennen. Crawford war eigentlich auch kein realistischer Kandidat mehr, da er einen schweren Schlaganfall erlitten hatte und kaum amtsfähig schien. Jackson sah den Ereignissen nunmehr mit Optimismus entgegen. Dies erwies sich als trügerisch: Clay nämlich, der in Jackson eine Gefahr für die Demokratie sah, wirkte sowohl vor als auch hinter den Kulissen, um eine Mehrheit der Stimmen der im Repräsentantenhaus vertretenen Staaten für Adams zusammenzubekommen. Bei dieser wichtigen Entscheidung wird pro Staat abgestimmt und nicht basierend auf dem Votum der einzelnen Abgeordneten. Am 9. Februar 1825 wählte das Repräsentantenhaus mit dem Votum von dreizehn Staaten John Quincy Adams zum sechsten Präsidenten der USA; für Andrew Jackson hatten sieben, für William Crawford vier Staaten votiert. Besondere Freude löste die Nachricht bei einem fast 90-jährigen Herrn auf seinem Familiensitz vor den Toren der Stadt Boston aus: John Adams. Der von 1797 bis 1801 amtierende zweite Präsident der USA war der erste, der auch seinen Sohn ins höchste Staatsamt aufsteigen sah; dies würde erst wieder im Jahr 2001 George H. W. Bush beschieden sein, als sein fast gleichnamiger Sohn nach einer ebenfalls sehr umstrittenen, von Unregelmäßigkeiten gezeichneten Wahl als 43. Präsident vereidigt wurde.

Niederlagen waren nichts, womit Andrew Jackson gut zurechtkam. Was ihn indes regelrecht zur Weißglut trieb, war die Kabinettsliste des neuen Präsidenten. Den einflussreichsten Posten in einem amerikanischen Kabinett, den des Secretary of State, des Außenministers, erhielt – Henry Clay. Dieser Politiker, der vor der Wahl warnte, dass das Töten von zweieinhalbtausend Engländern (was übertrieben war) nicht automatisch für das höchste Amt qualifiziere, war nun ebenso wie der neue Präsident der Erzfeind schlechthin für Jackson, ein Judas, wie Jackson ihn nannte, umgeben von anderen Judassen. Für die Entscheidung von 1825 prägten Jackson und seine Anhänger den Begriff corrupt bargain – es war indes Politik, nicht so viel korrupter als normal und nicht viel anders als das, was Jackson in Zukunft selbst betreiben würde.

Die alte Weisheit, wonach in einer Demokratie »nach der Wahl« auch »vor der (nächsten) Wahl« bedeutet, traf auch für die Zeit nach 1825 zu. Die Aversion gegen Adams und seine Anhänger saß tief bei Jackson, und bereits im Oktober 1825 nominierte ihn das Staatsparlament von Tennessee als Kandidaten für die nächste Präsidentschaftswahl – mehr als drei Jahre vor deren Termin. Von der Hermitage, auf die sich Jackson zurückgezogen hatte und auf der er das Leben eines reichen Pflanzers führte, spann Jackson die Fäden, knüpfte Verbindungen zu einflussreichen Politikern. Hierzu gehörten erklärte Adams-Gegner wie der Senator von New York, Martin Van Buren, und sogar Adams’ Vizepräsident John C. Calhoun aus South Carolina.