6,99 €

Mehr erfahren.

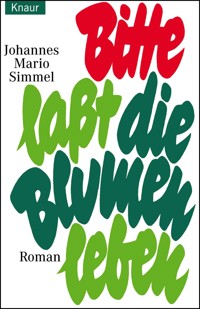

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Das Glück liegt nicht in den Dingen, die wir besitzen, sondern in den Dingen, die zu besitzen wir glauben", schreibt Johannes Mario Simmel in diesem Band und schlägt damit das Grundthema seiner sieben Erzählungen an. Ob er in dem bezaubernden Adagio von der "kleinen Melodie" die Geschichte einer Illusion erzählt, ob es um einen undurchsichtigen Mordfall oder das Geheimnis des ruhelosen Wanderers Guiscard geht, ob in einem Kind die Liebe erwacht, ob der Chemiker Lavoisier sich einem seltsamen Gericht stellt oder der Nebel zwei Menschen zusammenführt und wieder trennt - überall ist es die Frage nach der treibenden Kraft im Leben, die im Mittelpunkt steht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 198

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Johannes Mario Simmel

Begegnung im Nebel

Erzählungen

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

»Das Glück liegt nicht in den Dingen, die wir besitzen, sondern in den Dingen, die zu besitzen wir glauben«, schreibt Johannes Mario Simmel in diesem Band und schlägt damit das Grundthema seiner sieben Erzählungen an. Ob er in dem bezaubernden Adagio von der »kleinen Melodie« die Geschichte einer Illusion erzählt, ob es um einen undurchsichtigen Mordfall oder das Geheimnis des ruhelosen Wanderers Guiscard geht, ob in einem Kind die Liebe erwacht, ob der Chemiker Lavoisier sich einem seltsamen Gericht stellt oder der Nebel zwei Menschen zusammenführt und wieder trennt – überall ist es die Frage nach der treibenden Kraft im Leben, die im Mittelpunkt steht.

Inhaltsübersicht

Motto

Die Melodie

Eine Begegnung im Nebel

Nekrolog für den Mörder Pierre Lamuir

Der Weg ohne Ende

Die Abenteuer des kleinen Waldemar

Gericht

Das Lächeln

»Du bist mutig.«

»Nein«, sagte sie. »Aber ich möchte es gern sein.«

Aus In einem andern Land

von Ernest Hemingway

Die Melodie

Über das sonderbare Betragen meines Freundes Petermann ist es zu den abwegigsten Vermutungen gekommen.

Gestern traf ich Sörensen, und er sagte mir gesprächsweise, man nehme ganz allgemein an, daß Petermann den Verstand verloren habe. Beweise dafür lägen in seinem Abenteuer mit der Melodie, einer Affäre, die kürzlich unseren kleinen Kreis bewegte. Ich versuchte Sörensens Argwohn zu zerstreuen, indem ich zahlreiche, der ganzen Stadt bekannte Unregelmäßigkeiten seiner und meiner eigenen Person erwähnte, die doch nicht dazu geführt hatten, daß man uns Exzentriker hieß und etwa an unserem Geisteszustand Kritik übte. Allein, als wir uns trennten, schien es mir, als sei er nur wenig überzeugt von meinen Reden und verlasse mich in der Ansicht, daß mir, um Petermanns Treiben zu motivieren, eben jedes Mittel recht sei.

Auf dem Nachhauseweg kam mir dann der Gedanke, die Geschichte von Petermann und seiner Melodie, so wie sie mir bekannt war, aufzuschreiben und damit dem ganzen Gerede ein Ende zu bereiten. Denn Petermann ist nicht verrückt, und es ärgert mich, daß man für ihn hier den gleichen Ausdruck gebraucht wie für Dingsted, der ein Phantast, oder für Ohlsen, der nur ein Trottel ist. Deshalb erscheint es mir am besten, Ihnen einfach die Geschichte zu erzählen, damit Sie selbst sich ein Urteil bilden. Hören Sie also.

Petermann war ein ganz gewöhnlicher Mensch.

Nicht gewöhnlicher als andere, aber gewöhnlich immerhin. Nichts unterschied ihn von Tausenden junger Menschen, die, wie er, ungeliebte Arbeit versahen, sich sehnten, heimlich Gedichte schrieben, welche hinkten, einen weichen braunen Hut und ein ebensolches Jackett zu grauen Flanellhosen trugen und von großer Freiheit und süßen Geliebtinnen träumten. Ich ging mit ihm zur Schule. Ich war in Mathematik schwach, er in Griechisch. Es war alles gewöhnlich, ganz gewöhnlich.

Mein Freund besaß die gewöhnliche kleine Wohnung mit Bildern und bunten Büchern, einer Katze, einer Pfeife und gelegentlichen Blumen vor dem Fenster, die ihm Andrea schenkte.

Andrea war das Mädchen, das er liebte, und somit wahrscheinlich das wichtigste seiner Heiligtümer und gewiß das schönste, weit schöner selbst als Aphrodite, die Angorakatze.

Oh, glauben Sie mir, Andrea war ein wundervolles Mädchen, ihre Haut war weiß wie Schnee, der noch fällt, ihr Haar war schwärzer als Ebenholz, und Blut vom Rot ihrer Lippen fand sich nicht in den Königreichen der Welt noch hinter jenen Sieben Bergen, von denen Sie wissen.

Ja, ich glaube, daß Andrea das Außergewöhnlichste war von allem, was zu Petermann in Beziehung stand. Sie liebten einander: das sagte sie mir, und man sah es ganz deutlich, wenn sie zusammen waren. Es war hübsch zu sehen. Nun hat jeder von uns, wie gewöhnlich er auch sei, doch irgendwo eine Stelle, an der er besonders ist: der besitzt einen erleuchteten Ahnen, jener trinkt wie drei, dieser läuft hundert Meter in einer für seine Altersstufe außerordentlichen Zeit, wieder ein anderer singt Gregorianische Choräle, ich selbst kultiviere ein kleines Kochtalent.

Petermann besaß eine Melodie. Keine besonders prunkvolle oder weiträumige, aber er hing dennoch in rührender Weise an ihr. Es war anscheinend eine angenehm dimensionierte Melodie, denn Petermann vermochte sie in einem handlichen mausgrauen Etui aufzubewahren, das er stets bei sich trug. Persönlich hatte ich nie Gelegenheit, sie zu hören, irgendwie kam immer etwas dazwischen. Aber ich kannte den Behälter vom Sehen und wußte aus Petermanns Bemerkungen, daß es sich um eine einfache kleine Weise handelte, ein Lied höchstwahrscheinlich, das ihn wundervoll glücklich zu machen imstande war und ihm stets Ruhe und Gleichgewicht wiedergab, wenn er diese einmal verloren hatte. Die Melodie war von seinem Vater auf ihn gekommen, dieser hatte sie von seinem Großvater geerbt, sie war überhaupt schon durch Jahrhunderte in der Familie gewesen, wenn man ihr auch wenig Beachtung geschenkt und sie in eine Kassette gelegt hatte, in welcher man Petschafte und Siegelringe verwahrte. Daß er in ihr einen Schatz besaß, wurde aber auch Petermann erst richtig bewußt, als er sie einmal Andrea zeigte, die neugierig fragte, was er da habe.

Eine Melodie, sagte Petermann achtlos, ich pflege sie mit mir herumzutragen.

Dieses Gespräch fand zu einer Zeit statt, da ihre Liebe noch sehr jung war, und Andrea bezeigte Interesse für alles, was zu Petermann in Beziehung stand, sie liebte es, mit seinen Sachen bekannt zu werden, wie andere Mädchen es etwa lieben, in Brieftaschen zu kramen oder Tagebücher zu lesen, die sie nicht selbst geschrieben haben.

Was für eine Melodie? fragte Andrea und griff nach dem Etui. Petermann gab einige Erklärungen beiläufiger Art und meinte, es sei nichts Besonderes mit ihr, nur eben, daß sie ihn zuzeiten glücklich mache, wie sie, Andrea, es immer tat.

Ich möchte sie hören, sagte seine Freundin, und Petermann öffnete die kleine Schachtel, hielt sie wie eine Muschel ans Ohr, um sich zu überzeugen, daß die Melodie auch zu vernehmen war, und reichte sie ihr dann mit einiger Feierlichkeit.

Du mußt den Kopf leicht neigen, sagte er, damit du sie am besten hörst. Das war vielleicht nicht richtig, aber er sah so ihr kleines Ohr, das unter dem Haar hervorkam, und Andrea hatte entzückende Ohren. Sie lauschte nun eine Weile, von Petermann aufmerksam betrachtet, mit ernstem Gesicht, das sich plötzlich strahlend erhellte und über die Maßen lieblich wurde. Petermann war glücklich. Du verstehst? rief er. Ist sie nicht schön, meine Melodie? Andrea nickte und erwiderte, es sei das Schönste, was sie je gehört habe, in der Tat ähnlich einer seltenen Muschel, in der rauschend das unendliche Meer singt, dem sie entfischt ist. Dann wurde sie ernst und küßte Petermanns Lippen.

An dieser Stelle wären einige Einwände möglich, gewiß. Es ist gänzlich unerwiesen, ob Andrea die Melodie auch wirklich hörte. Ziemlich unbestimmt und kaum zu silhouettieren wären auch die Gründe, aus denen sie hätte vorgeben sollen, etwas zu empfinden, was sie nicht empfand, wennschon ich mir einige vorstellen könnte. Aber das ist ein weites Feld, und eine Untersuchung brächte neben anderen auch die Frage zur Debatte, nach welchen Gesichtspunkten junge Mädchen ihre Gefühle verschenken. Ich habe Petermanns Melodie nie vernommen, weil er nie das mausgraue Etui für mich geöffnet hat. Aber es fällt mir deshalb nicht ein, an ihrer Existenz zu zweifeln. Eher im Gegenteil: überzeugt von der Fragwürdigkeit unserer Sinneseindrücke und aller abwägbaren und registrierbaren Ereignisse, bin ich fast geneigt, jenen Dingen größere Daseinsberechtigung und größeren Machteinfluß auf unser Leben zuzusprechen, die, unsichtbar, ungreifbar, miasmatisch zwar, doch all unser Tun beeinflussen, und gerade das, was einer glaubt, wird bestimmt durch eine so umständliche und ausgebreitete Folge von Faktoren persönlichster Färbung, daß man sich hier, mehr als anderswo, vor dem Verallgemeinern hüten soll, wenn man weise bleiben will.

Als Petermanns Melodie späterhin einiges Aufsehen erregte, befragte ich Andrea danach, ob sie diese an jenem entscheidenden Nachmittag auch wirklich gehört habe. Sie antwortete ja, und ich hatte durchaus den Eindruck, daß sie es auch glaubte. Das war es, sehen Sie: sie glaubte es. Alles andere war nicht von Belang.

Sie glaubte es wahrscheinlich aus einem Grund besonders, und wenn ich dumm genug gewesen wäre, weiter in sie zu dringen, so hätte sie ihn mir gewiß auch genannt: weil sie Petermann liebte. Ich fragte aber nicht weiter. Man soll nie so lange über eine Sache sprechen, bis nichts mehr über sie zu sagen ist.

Wenn ich nun meine skeptische Natur zu Wort kommen lasse und die Meinung vertrete, Petermanns Melodie habe niemals existiert, so entsteht in mir die Ansicht, Andrea habe zunächst gar nichts gehört, und ihr erster Gedanke war gleichfalls, das mausgraue Etui mit seinem imaginären Inhalt sei Petermanns entschuldbarer Tick, seine Marotte. Ihr zweiter Gedanke, und dabei ist es fraglich, ob sie ihn auch bewußt durchdachte oder ob er nur als Ideenassoziation ihr weiteres Betragen bestimmte, galt vermutlich ihrer Liebe. Eine Melodie in einem mausgrauen Etui war etwas Ungewöhnliches. Wenn sie beide nun, und etwa nur sie beide, sie hörten, so wurde aus dem Ungewöhnlichen etwas Absonderndes und gleichzeitig Verbindendes, etwas Wertvolles für jemanden mit einer jungen Liebe, nicht wahr? Dabei wiederhole ich, daß Andrea sich nur unwahrscheinlicherweise über diesen Gedankengang Rechenschaft gab und daß sie, wie es ja ihrer weiblichen Natur auch mehr entsprach, sich erst mit seinen Ergebnissen auseinandersetzte.

Diese Zergliederung ihrer Motive wirkt, da ich sie lese, unangenehm auf mich, und so beschließe ich, den Skeptiker in mir zu unterdrücken, denn er steht in einer Geschichte wie dieser selbst dann im Unrecht, wenn die Logik ihm recht gibt. Aber ich muß meine Überlegungen zu einem Abschluß bringen. Die Ergebnisse von Andreas unbewußtem Gedankengang bewirkten nun das Wunder – denn für den Skeptiker ist es immerhin noch eines –, daß sie tatsächlich die Melodie zu hören begann, vielleicht nicht sehr gut und vielleicht auch ganz anders, als Petermann und sein Großvater sie gehört hatten, doch das ist gleich: wer weiß, ob die Farbe, die wir beide Rot nennen, mir nicht blau erschiene, wenn ich sie mit Ihrem Auge sähe?

Andrea hörte also die Melodie. Und es war, natürlich, eine wundervolle Melodie, die schönste von allen. Denn dies leuchtet ein: Wenn sie irgendeine hörte, dann mußte es die schönste sein, in der ihre Seele zu schwingen vermochte, die Melodie ihrer Liebe, wenn Sie wollen, beispielsweise. Nebenbei bemerkt, ist es auch noch durchaus möglich, und indem ich dem Skeptiker den Mund verbiete, weigert sich nichts in mir, daran zu glauben, daß Petermanns mausgraues Etui in der Tat eine Melodie enthielt und daß seine Geliebte diese konservierte Musik sogleich vernehmen konnte. Das ist auch möglich … genug: Andrea vernahm die Melodie. Und Petermann vernahm sie gleichfalls.

Man wird verstehen, daß das Erbe seines Vaters für ihn nun gewaltig an Bedeutung gewann, da es sozusagen das Materie gewordene Band ihrer Liebe vorstellte, den Extrakt der sie verbindenden Gefühle und Neigungen. Von diesem Nachmittag an vernahmen beide nun mühelos Petermanns Melodie, und sie wurde bald wichtiger als Bilder, Katze, Pfeife, Bücher und alles, um so mehr, als sie die magische Kraft bewies, auch Andreas Regentage in solche voll Sonne zu wandeln. Begreiflicherweise war es ausgeschlossen, Petermann jetzt noch zu bewegen, die Melodie herumzuzeigen. Sie war tabu. Er machte ein Mysterium aus ihr. Es wäre taktlos gewesen, ihn zu drängen. Es tat auch keiner. Er wurde nur allgemein ein wenig beneidet. Nicht um die Melodie allein …

Ich komme nun zu dem bewegteren Teil meiner Erzählung, einem neuen Kapitel sozusagen.

Eines Tages erkrankte Andreas Mutter und bat ihre Tochter, zu ihr zu kommen. Sie lebte in der Schweiz. Wir brachten Andrea zur Bahn, und Petermann, den irgend etwas in der Stadt festhielt, trug dabei das Gehaben einer verprügelten Ziege zur Schau. Aus seiner zweiwöchigen Trennung von Andrea machte er eine gute, handfeste Tragödie, die alle Anwesenden, je nach Temperament, erregt werden ließ. Er jammerte und seufzte und rief alle Welt zum Zeugen seiner gramvollen Misere an. Andrea selbst behandelte ihn mit jener nachgiebigen Herzlichkeit, welche Krankenschwestern ihren Patienten entgegenbringen. Sie nahm mich knapp vor Abfahrt ihres Zuges beiseite und bat mich als einen alten Freund, für die Dauer ihrer Abwesenheit auf Petermann zu achten und ihn, soweit dies in meiner Macht läge, aufzuheitern. Ich versprach zu tun, was mir möglich war, und küßte ihre Hand. Dann standen wir auf dem schmutzigen Pflaster des Perrons und winkten dem Zug nach, bis er in den naßkalten Regenschauern dieses Frühlingsmorgens unterging. Ich lud Petermann für den Abend zu mir ein, und als er kam, bereitete ich ein mehrgängiges Diner, eine pompöse Angelegenheit. Anschließend hatte ich Gelegenheit, mich über meinen Freund zu ärgern, der lustlos in seinem Essen stocherte, Burgunder ablehnte und endlich erstickt murmelte, daß er gänzlich appetitlos sei. Ich versuchte ihn umzustimmen, indem ich einen Bummel durch die Stadt vorschlug, den er ablehnte, indem ich einen Manhattan mixte, in den er beinahe seine Tränen tropfen ließ, indem ich tausendundein Gespräch begann, um schließlich, in krampfhaftem Gedenken an das Versprechen, das ich seiner wunderschönen Freundin gegeben hatte, eine Partie Schach vorzuschlagen, wozu er sich bereit erklärte. Mitten im ersten Spiel begann er von Andrea zu erzählen und blieb bis zwei Uhr nachts bei mir. Damals erfuhr ich von der Melodie und den Ereignissen, die ich bisher berichtet habe. Als ich ihn schließlich nach Hause brachte, schüttelte er mir überlange die Hand, wie einer, der auf ewig von uns geht, nannte mich sentimental seinen einzigen Freund und hätte mich fast auf die Stirne geküßt.

In den folgenden Tagen heiterte er sich ein wenig auf und war, sooft man zu ihm kam, damit beschäftigt, umfangreiche Briefe abzufassen, denen er Krokusblüten, Glücksgroschen, vierblättrigen Klee und ähnliches beilegte. Auf seinem Schreibtisch tauchte plötzlich ein enormer Kalender auf, und ich hatte ihn im Verdacht, daß er auf ihm mit Rotstift jeden glücklich allein verbrachten Tag ausstrich. Gegen Ende der zweiten Woche ersehnte ich Andreas Rückkehr schon fast ebensosehr wie er selbst. Ich erklärte mich bereit, sie gemeinsam mit ihm am Bahnhof zu erwarten, doch er lehnte dies ab, wennschon er zu überlegen schien, daß ich immerhin die Blumen hätte halten können, die er selbst nicht zu tragen vermochte. Er gab dann einem indifferenten Dienstmann den Vorrang.

An dem Abend, da er Andrea zurückerwartete, war ich bei Sörensen eingeladen und eben im Begriff, das Haus zu verlassen, als Petermann hereinwankte, ein Stück Papier schwenkte, sich in einen Sessel fallen ließ und das Gesicht mit den Händen bedeckte.

Was gibt’s? fragte ich.

Er antwortete nicht und bewegte nur stöhnend den Kopf. Ich fragte zwei weitere Male und sah dann auf die Uhr, denn Sörensen erwartete mich um halb acht, und es war bereits sieben Uhr zwanzig. Petermann hockte in seinem Sessel und murmelte vor sich hin. Endlich fiel mein Blick auf das Papier, das zu Boden geglitten war, und ich hob es auf und las. Es war ein Telegramm Andreas und besagte, daß die nur langsam fortschreitende Genesung ihrer Mutter sie zwinge, eine weitere Woche bei ihr zu bleiben. Als ich gelesen hatte, setzte ich mich und stöhnte gleichfalls. Es war überhaupt ganz so wie in den gewissen amerikanischen Lustspielen. Nur nicht so lustig. Die Aussicht, eine neue Woche lang das Wesen zu sein, an dem Petermanns Melancholie sich kompensierte, war geeignet, mich freudlos zu stimmen. Ich betrachtete ihn widerwillig, und als er die Serie seiner leidenschaftlichen Geräusche durch ein dünnes, qualvolles Stöhnen ergänzte, riß mir die Geduld, und ich sagte, er möge sich doch, zum Teufel, zusammennehmen, es gäbe schlimmere Dinge, als sieben Tage lang allein zu sein, schließlich sei Andreas Mutter krank und so weiter, und überhaupt müsse ich jetzt gehen, da ich verabredet sei. Er sah auf, und sein Gesicht trug wieder jenen unerträglichen Ziegenausdruck, daß mir ganz elend wurde. Verabredet? wiederholte er verloren und bewegte die Beine hin und her.

Ja, sagte ich, mit Sörensen. Er gibt ein Fest. Herzliches Mitgefühl, alter Freund, aber ich bin in großer Eile. Während ich noch sprach, kam mir ein anderer Gedanke, und ich fügte erlöst hinzu: Komm doch mit.

Er sprang auf und erkundigte sich schreiend, ob ich wahnsinnig geworden sei. Dabei betrug er sich, als hätte ich von ihm verlangt, er möge mir Andrea zur Frau geben. Niemals, brüllte er, werde ich dich zu deinem lächerlichen Sörensen begleiten. Die Aufforderung dazu allein ist schon eine gigantische Geschmacklosigkeit, ich dachte, du wärest mein Freund, und so fort in der gleichen Tonart durch mehrere Minuten, nach deren Ablauf er von vorne begann. Die Lautstärke behielt er bei den Wiederholungen bei. Natürlich ging er mit mir, ich brauche es kaum zu erwähnen. Die Menschen tun immer das, was zu tun sie am meisten sich weigern.

Wir kamen zu spät, die anderen waren schon da. Sörensen ist mein Freund und empfing uns herzlich. Es wurde ein erfreulicher Abend. Das Essen war gut, denn Sörensen hatte seine alte Köchin zu mir geschickt, damit sie sich mit mir beriete, und die Ergebnisse unserer Konferenz waren für alle Teile zufriedenstellend. Der Wein war angenehm, und ich lernte einige interessante Menschen kennen, was mich beruhigte. Denn Essen und Trinken erledigt man besser und ruhiger allein, und der Vorgang der gemeinsamen Nahrungsaufnahme rechtfertigt noch keine Geselligkeit. Petermann unterhielt sich gleichfalls, und ich war froh, ihn mitgenommen zu haben. Später tranken wir alle ein wenig. Petermann trank mehr, er hatte seinen Kummer. Als er von seiner Melodie zu sprechen begann, wußte ich, daß er zuviel getrunken hatte. Aber es kam mir nicht sehr deutlich zu Bewußtsein, ich registrierte nur sozusagen das Faktum und kümmerte mich nicht weiter darum. Nun ist eine Sache, die einem nüchternen Menschen absonderlich erscheint, für einen nicht mehr nüchternen noch kein unbedingtes Geheimnis, es kann auch das Gegenteil eintreten. In diesem Fall aber war es so: Petermanns Melodie erregte Sensation, Sörensens sprechender Papagei fiel vergleichsweise glatt unter den Tisch. Die Melodie interessierte jedermann, nicht nur jene, welche ihren ordinären Wortschatz bereichern wollten. Petermann und seine Melodie schoben sich in den Mittelpunkt. Man begehrte sie zu sehen. Man rief nach ihr. Man forderte Petermann auf, sie vorzuweisen. Wir hatten alle ein wenig getrunken. Ich wünschte einen Augenblick lang, Andrea wäre anwesend, denn irgendwie erschien es mir ungehörig, daß Petermann solches Aufsehen mit dem mausgrauen Etui machte. Er zog es zunächst aus der Tasche und hielt eine Rede. Danach reichte er es herum. Schließlich öffnete er es auf dringenden Wunsch, überzeugte sich, daß die Melodie vorhanden war, und reichte die kleine Schachtel dann triumphierend dem Fräulein Lou. Hier muß ich einfügen, daß ich an Petermanns Stelle die Melodie nicht gerade ihr gereicht hätte. Ich mag Fräulein Lou nicht, wobei ich mir bewußt bin, daß sie meine Antipathien auf das wärmste erwidert, wie das ja nur natürlich ist. Fräulein Lou verkörpert für mich geradezu ideal alle die Eigenschaften in sich, die ich an dem Mädchen, welches ich liebe, nicht sehen möchte. Ich gebe zu, daß über den Geschmack nur schwer gestritten werden kann. Die folgenden Ereignisse gaben mir jedoch, wenn ich so sagen darf, recht.

Fräulein Lou nahm das mausgraue Etui aus Petermanns Hand entgegen, warf das Haar aus der Stirn zurück und hielt den Behälter lächelnd ans Ohr. Die anderen waren ganz still und sahen sie an. Fräulein Lou hielt das mausgraue Etui etwa so lange ans Ohr, wie man braucht, um bis zehn zu zählen. Danach brach sie ihr Lächeln ab, schüttelte verwundert den Kopf, nahm das Etui vom Ohr und sah hinein. Dabei war es noch immer still, und ich bemerkte, daß Petermann sie plötzlich angstvoll ansah. Fräulein Lou blickte mit weit aufgerissenen Augen in das Innere des Etuis und sagte: Aber – aber, es ist ja ganz leer.

Sie hatte die Melodie also nicht vernommen.

Persönlich erschien es mir, beiläufig bemerkt, auch durchaus plausibel, daß sie die Melodie selbst dann nicht hören konnte, wenn diese vorhanden war. Doch das nur nebenbei. Jedenfalls mußte mit ihrer Bemerkung ein Bann gebrochen sein. Die Stille war zu Ende. Plötzlich sprachen alle durcheinander.

Das Ganze erinnerte mich an ein Märchen Andersens, in welchem ein kleines Kind die von der Devotion der Erwachsenen bemäntelte Nacktheit des Kaisers durch einen ähnlichen Ausruf allen vor Augen führt, nur daß es sich hier eben um ein völliges Gegenteil, in jeder Hinsicht, handelte, wobei als einzige Parallele die Beseitigung einer Illusion auffallen konnte. Fräulein Lou hatte die Melodie nicht gehört. Petermann betrachtete sie, trank ein Glas Cognac, betrachtete sie wieder und sagte: Wie, Sie haben nichts gehört?

Nein, sagte das Fräulein Lou.

Keine Melodie, fragte Petermann erschüttert, keinen einzigen Ton?

Nein, erwiderte das Fräulein, sie habe nichts, keinen einzigen Ton gehört.

Ich wäre Petermann gerne zu Hilfe gekommen, ich wußte nur nicht, was ich tun sollte. Während ich noch nachdachte, entwickelte sich die Katastrophe bereits weiter. Ehe Petermann das mausgraue Etui wieder an sich bringen konnte, hatte ein Dutzend Hände dazwischengegriffen und ihn von seinem Besitz isoliert.

Als erster griff der Advokat Gehlen danach. Er sah hinein, hielt es ans Ohr, wobei er die Augen schloß und den Mund leicht öffnete und sagte, nein, er höre auch nichts. Dabei blickte er Fräulein Lou an, deren Wahrnehmung er bestätigte. Nach Gehlen nahm der Kaufmann Norström das Etui zur Hand, hielt es flüchtig an beide Ohren, schüttelte es, wie um den Mechanismus in Gang zu bringen, horchte wieder, hörte sichtlich gleichfalls nichts und reichte es mißgestimmt seiner Frau. Diese lachte auf sonderbare Weise und horchte dann so lange Zeit, daß ich schon meinte, sie vernehme die Melodie, reichte jedoch das Etui mit dem gleichen sonderbaren Lachen, ohne etwas über ihre Wahrnehmung auszusagen, an Fräulein Gloria weiter, welche gleichfalls vergeblich lauschte und den Behälter an den Literaturhistoriker Gulbransson weiterschob, der sich das Phänomen mit seiner Schwerhörigkeit erklärte und das Etui an Fräulein Gerda übergab, die es dem Mediziner Platen reichte, der gleichfalls, ohne von sich sagen zu können, er habe die Melodie gehört, eben im Begriff stand, die kleine Schachtel an mich weiterzugeben, als Petermann aus seiner Erstarrung erwachte, sich auf mich stürzte und sie mir entriß. Danach schrie er laut auf und raste betrunken zur Tür, wobei er einen Stuhl umwarf. Während wir alle noch erschrocken umherstanden, fiel draußen bereits eine Tür ins Schloß, und man hörte Petermann die Stiegen hinabeilen. Sörensen kam als erster wieder zu sich, rannte gleichfalls zur Tür und rief mir zu, ihm zu folgen. Nun kann ich mich nur schwer bewegen, wenn ich betrunken bin, und unsere Jagd auf den flüchtigen Petermann gehört nicht zu meinen schönsten Erinnerungen. Im Treppenhaus stürzte ich zum ersten, draußen im Garten zum zweiten Male. Es war ganz dunkel, und als ich mich aus dem feuchten Gras erhob, drehte sich die Finsternis um mich, daß mir speiübel wurde. Von irgendwoher brüllte Sörensen meinen Namen, und ich stolperte mühsam auf die Straße hinaus, wo wir gemeinsam nach Petermann schrien, der jedoch nicht zum Vorschein kam. Endlich, als all unser Suchen und Rufen erfolglos blieb, bat ich Sörensen schwach, die Verfolgung aufzugeben und zu den anderen zurückzukehren. Der Abend endete in allgemeiner Depression, was mir für Sörensen leid tat. Er hatte sich große Mühe gegeben. Als ich Petermann am nächsten Tag besuchte, war er betrunken und warf eine Flasche nach mir. Ich versuchte, durch die Tür vernünftig mit ihm zu sprechen, aber er schrie, ich möge zur Hölle gehen, und als ich weiterhin auf ihn einredete, begann er so gräßlich zu grölen und zu singen, daß ich es einfach nicht aushalten konnte und fortging.

Die folgenden Nächte verbrachte Petermann nicht zu Hause, und seine Wirtin erzählte mir, daß er erst morgens, meist betrunken, heimzukehren pflegte. Auch, sagte sie, habe er sie aufgefordert, an einem grauen Behälter, den sie zu seinem elektrischen Rasierapparat gehörig wähnte, zu horchen, und ihr einzureden versucht, er enthalte eine Melodie. Als die Erschrockene nun erwiderte, sie vermöge nichts zu hören, geriet Petermann in ungeheuren Zorn, schmiß das Etui an die Wand und gebärdete sich nach der Aussage der Wirtin wie toll, wobei er in der erwähnten unerträglichen Weise zu fluchen fortfuhr. Die arme Frau bat mich, ihn nochmals aufzusuchen, allein ich hatte mehr als genug. Nicht einmal der Gedanke an das Versprechen, das ich Andrea gegeben hatte, konnte mich bewegen, seine Wohnung neuerlich zu betreten.