Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

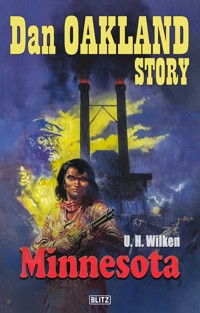

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Dan-Oakland-Story

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Manuelito Die friedlichen Navajo-Indianer sollen gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben und in ein Reservat umgesiedelt werden. Ausgerechnet der bekannte Scout und Indianeragent Kit Carson erhält von General Carleton diesen undankbaren Auftrag. Zum Verrecken verdammt Dan Oakland will seinen Sohn zurück nach Dakota holen. Der Bürgerkrieg hat jedoch inzwischen auch den Westen erreicht. Sky wird von Soldaten zwangsrekrutiert und muss auf der Seite des Nordens kämpfen. Oakland begibt sich auf die Suche nach seinem Sohn.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dan Oakland Story

In dieser Reihe bisher erschienen

4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis

4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade

4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe

4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel

4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen

4306 U. H. Wilken Grausame Grenze

4307 U. H. Wilken Omaha-Marter

4308 U. H. Wilken Blutige Säbel

4309 U. H. Wilken Der Unbezwingbare

4310 U. H. Wilken California-Trail

4311 U. H. Wilken Berg der zornigen Götter

4312 U. H. Wilken Die Teuflischen

4313 U. H. Wilken In Todesgefahr

4314 U. H. Wilken Schwarzer Horizont

4315 U. H. Wilken Der Raubadler

4316 U. H. Wilken Trail aus Blut und Eisen

U. H. Wilken

In Todesgefahr

Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.

Dieses Buch enthält die Einzelromane:

Manuelito

Zum Verrecken verdammt

Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-099-4

Manuelito

Flores war schon so gut wie tot.

Einsam streifte der junge Navajo durch das Land seiner Väter am Bonito.

Dann kamen die Soldaten.

Zunächst ritten sie im leichten Trab. Er glaubte, dass sie nichts Böses mit ihm vorhatten. Er schlenderte weiter am versandeten Fluss entlang und zwang sich dazu, sich nicht umzudrehen.

Jäh spornten sie die keuchenden Pferde an und rasten hinter ihm her, brüllten und rissen ihre Gewehre aus den Scabbards.

Flores wollte flüchten, doch sie hatten ihn schon eingeholt, umkreisten ihn und trieben ihn mit Schlägen die Uferböschung hinauf, warfen sich von den Pferden und rissen ihm die ärmliche Kleidung vom Leib, traten ihm mit harten Stiefeln in den Bauch. Nichts und niemand hielt sie zurück. Sie traten und schlugen ihn so lange, bis er nicht einmal mehr wimmerte.

Dann stach irgendwer mit dem Armeemesser zu.

Johlend rutschten sie den Hang hinunter, stiegen auf die Pferde und ritten im weichen Sand weiter.

Flores lag in der Sonne und blutete. Als es zu dämmern begann, kroch er zum Wasser hinunter und trank.

Sterbend taumelte er heimwärts. Vor ihm waren die tiefen Hufeindrücke der Soldatenpferde. Himmel und Fluss, Bäume und Felsen begannen zu kreisen. Der junge Indianer sank auf die Knie. Vor seinen Augen verschwammen die Konturen. Aus dem Dunst kam ein fremder Mann geritten.

Ein großer, starker Mann in grauer Wolfsfellkleidung. Er sprang aus dem Sattel und kniete neben ihm nieder. Im letzten Schein des dahingehenden Tages sah er in das graue Gesicht. Das Gehetztsein eines ganzen Volkes sprach aus den Augen.

„Junge‟, ächzte Dan Oakland, „wer hat das getan?‟

„Soldaten‟, hauchte Flores und umklammerte mit letzter Kraft die Hand des Trappers aus dem fernen Dakota.

Erschüttert spürte Dan, wie die Kraft des jungen Indianers immer mehr nachließ.

„Unser Hogan‟, kam es über die blutigen Lippen, „sie sind hin geritten.‟

Dan blickte auf die tiefe Spur der Soldatenpferde und starrte durch den Dunst über die weite Flussniederung.

„Ich bringe dich nach Hause, mein Junge.‟

Schwer fiel der Navajo gegen Dans Schulter.

Behutsam legte Dan den Jungen zurück, holte seine Decke vom Pferd und hüllte den Toten darin ein, legte ihn bäuchlings vor den Sattel und ritt aus dem Schatten der Uferbäume hinaus in das bleiche Mondlicht.

Die Pfirsiche an den Bäumen der Navajo reiften. Der Nachtwind strich weich um die Lehmhütte. Vom Fluss wallten Nebel herüber und nässten die eingebrachte Ernte.

Drei Navajo saßen im Hogan und warteten auf den jungen Flores. Der Vater, die Mutter und der Bruder.

In dieser frühen Nacht näherten sich drei Männer in ausgeblichenen blauen, verschwitzten und staubigen Uniformen lautlos wie Schatten. Sie glitten aus den Sätteln und schlichen sich an die Lehmhütte heran, horchten und hörten die leisen Stimmen der drei Indianer.

Die Soldaten hatten keinen Befehl. Sie hatten sich aus dem Nachtlager der Patrouille weggestohlen. Das grausame Spiel mit dem jungen Navajo hatte in ihnen die Lust nach mehr geweckt.

Bei den Kommandos, die die US Army in den Westen sandte, um Indianerstämme auszurotten, meldete sich mancher Mann, den der unselige Hang, Menschen zu quälen, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt brachte. Man war im zivilisierten Osten zu froh, diese Burschen loszuwerden, als dass man ihnen den Eintritt in die Armee verweigert hätte.

Im Hogan räumte der Bruder von Flores den Tisch ab.

„Flores kommt ja doch nicht‟, sagte er dabei. „Ich bringe alles in die Vorratskammer zurück.‟

„Ja, mein Junge, tu das.‟ Die Mutter lächelte wehmütig. „Flores ist wie der Wind. Er zieht umher und kann nirgendwo Ruhe finden. Eines Tages wird er zu Manuelito gehen, Juan.‟

Der junge Navajo nickte flüchtig und trug die Lebensmittel nach hinten in einen kleinen Raum. Hier am Boden befand sich eine Luke, die in den kühlen Kellerraum führte.

Seit jeher waren die Navajo nicht nur Jäger, sondern auch Farmer: Sie bauten Mais und Bohnen an, liebten ihre Pfirsichbäume und hatten viel für die Landarbeit übrig. Manche Navajo waren sogar vermögende Viehzüchter geworden.

Urplötzlich stürmten die drei Soldaten in die Hütte. Sie schwangen die Gewehre, blickten sich gehetzt um und schlugen auf den Navajo und dessen Squaw ein. Sie hatten keine Hemmungen, brüllten und lachten, und lachten auch dann noch, als das Blut ihrer Opfer sie anspritzte.

Juan, der junge Navajo, kauerte im Vorratsraum und hörte das Stöhnen seines Vaters. In seiner Todesangst riss er die Kellerluke zu und verbarg sich im unterirdischen Raum.

Zwei Schüsse dröhnten.

Juan wusste nun, dass die Blauröcke seine Eltern erschossen hatten. Er zitterte wie in einem Schüttelfrost.

Die Schüsse waren verhallt. Schwere Schritte polterten auf der Luke.

„Da muss noch so ein Indsman sein.‟

Als Juan diese Worte eines der Soldaten hörte, brach ihm der Schweiß aus.

Die Soldaten polterten umher und suchten nach ihm. Plötzlich wussten sie, wo sie suchen mussten. Juan hörte keinen Schritt mehr, keine Stimme. Die Soldaten standen still.

Juan, neunzehn Jahre alt, war kein Feigling. Aber er besaß keine Waffe. Gegen die drei brutalen Schläger kam er nicht an.

Die Mörder ließen sich Zeit. Hier durften sie tun, wofür man sie im Osten der Staaten gelyncht hätte. Manchmal begegneten sie zwar einem Offizier, der von Fairness und Menschlichkeit redete. Den ließen sie reden. Wenn es erst richtig losging, sah er weg und wusste von nichts.

„Bruel‟, hörte Juan eine flüsternde Stimme, „geh raus und kümmre dich um die Gäule. Bring sie weiter weg.‟

„Kommt mit‟, antwortete der Soldat Bruel laut, „hier ist niemand mehr. Wir können verschwinden.‟

„Na gut, du hast recht‟, erklärte der dritte Soldat laut, „reiten wir weiter.‟

Juan hörte ihre Schritte und das Knarren der Tür. Er konnte sogar hier unten im Vorratsraum den beißenden Qualm des verbrannten Pulvers riechen.

Der Navajo glaubte nicht daran, dass die Blauröcke verschwänden. In ihrer Blutgier würden sie nicht so schnell aufgeben.

Darum kauerte er sich tief hinter die Säcke mit Bohnen und Mehl und rührte sich nicht.

Oben blieb es still. Waren die Soldaten lautlos zurückgekommen? Lauerten sie oben neben der Luke?

Juan hatte Tränen in den Augen.

Er war hilflos. Weder er noch seine Eltern, noch sein Bruder Flores hatten den Weißen irgendetwas getan. Ihr einziger Fehler war, dass sie Indianer waren.

Tatsächlich hatten sich zwei Soldaten zurückgeschlichen.

Plötzlich rissen sie die Luke auf. Juan blickte in zwei Gewehrmündungen.

Die Gesichter verrieten die ganze Bösartigkeit der Mörder.

„Komm raus aus dem Loch, oder wir schießen dich da unten zusammen.‟

Juan zitterte. Er hatte das Gefühl, ohnmächtig zu werden.

Zunächst wollten sie ihn wie seine Eltern zusammenschlagen. Er war für sie ein Stück Vieh, das man quälen durfte.

„Los, komm schon!‟, fauchte ein Soldat.

Juan hatte keine Wahl. Wenn er unten blieb, würden sie die Drohung wahrmachen und schießen. Aber wenn er nach oben stieg, würden sie ihn erbarmungslos quälen.

Juan kroch aus der spärlichen Deckung zur Leiter, die nach oben führte. Riesengroß hoben sich die beiden Soldaten vor der Luke ab.

Die drei Weißen mussten einer kleinen Patrouille angehören, die am Bonito das Indianergebiet erkundete. Vielleicht befanden sie sich aber auch nur auf einem „Spazierritt‟.

Juan zog sich steif die Leiter hoch. Die Soldaten wichen zurück, um mit ihren Gewehren eine bessere Distanz zu haben. Sie ließen ihn nicht aus den Augen.

Der junge Navajo entstieg dem Vorratsraum und stand vor ihnen.

„Wie heißt du?‟, fauchte ein Soldat.

„Juan.‟

„Immer diese mexikanischen Namen‟, zischelte der Soldat wütend.

„Wie heißt du wirklich? Stinkender Bock?‟

„In diesem Gebiet sind jahrhundertelang die Spanier gewesen‟, gab der andere Soldat mit seinem Wissen an. „Da haben die Navajo Spanisch gelernt und außerdem Ackerbau und Viehzucht. Hast du das denn nicht gewusst?‟

„Warum sollte ich?‟, protestierte der erste. „Für mich heißt der Kerl Stinkender Bock. Verstanden? Komm her, Stinkender Bock. Lass dich ansehen.‟ Er gab dem jungen Navajo einen Tritt ins Kreuz, so dass er in den Wohnraum stolperte.

Unruhig flackerte das Talglicht. Der Schein geisterte über die erschlagenen und erschossenen Eltern. Juan schrie erstickt auf.

„Was schreist du, Stinkender Bock?‟, höhnte der Soldat. „Weil Papi und Mami sich so dreckig gemacht haben? Ist doch bloß Blut. Reg dich nicht auf. Du wirst sie bald wiedersehen. Da kannst du ihnen den Kopf waschen.‟

Die Soldaten schüttelten sich vor Lachen.

Juan glaubte, Zeit zu haben. Aber da fielen sie schon über ihn her, rissen ihn von den Beinen und traten mit den harten Stiefeln gegen seinen Kopf. Einer kniete nieder und würgte ihn wie verrückt. Juan bekam keine Luft mehr. Der Soldat wollte die Hände nicht mehr von seinem Hals nehmen. Der andere trat immer wieder zu. Hört auf, schrie es in ihm, hört endlich auf.

Halb bewusstlos erkannte er seine letzte Chance: Er musste sich totstellen. So erschlaffte er und lag still. Aber da bekam er wieder den Stiefel an den Kopf. Das rechte Ohr riss auf. Blut rann über das Gesicht. Das Kinn fühlte sich gespalten an, der Nasenrücken schien zertrümmert. Juan spürte die schrecklichen Fußtritte und durfte nicht stöhnen. Sie sollten doch glauben, dass er nicht mehr lebte.

Endlich ließen sie von ihm ab.

Juan hörte von fern eine heisere und atemlose Stimme: „Los, erschießen wir ihn.‟

Schüsse dröhnten. Heißes Blei fuhr mit langen Stichflammen aus dem Lauf der Volcanic Rifle.

In Pulverdampf gehüllt, stand Dan Oakland in der Tür des Hogans. Leere Patronenhülsen rollten über den Lehmboden.

Langsam senkte er die Rifle.

Der junge Navajo hatte die Schüsse nicht mehr gehört. Wie tot lag er in der Hütte, drei Yard von der offenen Vorratskammer entfernt. Ein Bündel Mensch, gequält und gemartert, ein bejammernswertes Opfer.

Dan Oakland kam langsam näher.

Der große Mann der Berge hatte schon manches Massaker erlebt. Er hatte gelernt, zu unterscheiden. Meistens hatten sich Soldaten unter Befehl ausgetobt. Ihre Vorgesetzten hatten sie aufgeputscht und kommandiert. Die Männer hatten blindlings um sich geschlagen. Und wenn niemand sich mehr rührte und das Kommando kam, hatten sie das Schlachtfeld verlassen und waren abgerückt. Dann gab es die Einzelgänger. Sie hatten Freude am Töten und berauschten sich am Blut der Opfer. Sie hatten sich nur in Uniformen stecken lassen, um ihrem bestialischen Trieb folgen zu können.

Solche Kreaturen kannte Oakland auch aus den Bergen. Einzelne Wölfe, die alles rissen, mehr als sie fressen konnten. Wilde Mustangs, die jedes Lebewesen, das ihnen zu nahekam, mit ihren Hufen erschlugen.

Sie waren krank. Der Mann der Wildnis tötete sie, um sie von ihrem qualvollen Trieb zu erlösen. Und nun hatte Dan die beiden Mörder getötet, die den hilflosen Navajojungen gemartert hatten.

Dan Oakland hob den Kopf und horchte. Draußen pochte Hufschlag. Die eisenbeschlagenen Hufe eines Pferdes trugen den Reiter schnell davon.

Bruel, der dritte Totschläger, hatte die Flucht ergriffen.

Dan kümmerte sich um Juan.

Er bettete ihn auf das karge Lager und kühlte das angeschwollene, verunstaltete Gesicht des Indianers. Mit den feinen Sehnen von einem Büffel musste Dan die gewaltigen Platzwunden zusammennähen.

Dann ließ er Juan für kurze Zeit allein, schleppte die Soldaten hinaus und warf sie neben dem Hogan hin.

Er wusste noch nicht, was er mit ihnen machen sollte. Erst musste er den Navajo versorgen. Es musste eine Möglichkeit geben, dem Gemarterten zu helfen. Aber wie? Er musste ja auch noch erfahren, dass sein Bruder Flores nicht mehr lebte.

Dan holte das Pferd mit dem leblosen Flores heran, stellte es neben der Hütte im Dunst der Flussnebel ab und ging wieder zu Juan.

Juan war zu sich gekommen.

Er hatte überlebt, doch das kam ihm noch nicht zu Bewusstsein. Er stöhnte nur immerzu: „Sie wollen mich umbringen, sie wollen mich totmachen.‟

„Beruhige dich, mein Junge.‟ Dan kühlte das Gesicht des jungen Indianers. „Beruhige dich, du bist in Sicherheit.‟

Juan schlief ein. Der Blutverlust hatte ihn zu sehr geschwächt.

In der Mondnacht gab Dan Oakland Flores und seinen Eltern ein Grab.

Da lagen ja auch noch die beiden Mörder in Uniform. Sollte Dan sie auch begraben? Er sah sich nach einem Platz um.

Dabei entdeckte er die beiden Pferde der toten Soldaten. Sie standen angeleint hinter einem Gebüsch, rupften alle Blätter ab, die sie erreichen konnten.

Jetzt wusste Dan auch, was er mit ihren Reitern machen würde. Ihre Vorgesetzten sollten sie sehen. Dan würde ihnen erzählen, wobei er die beiden erwischt hatte. Die Offiziere sollten ihm eine Antwort geben, ob das ein Verhalten war, das sie bei ihren Soldaten duldeten.

Dan brachte die beiden Pferde zur Hütte und legte ihre toten Reiter quer über die Sättel und band sie fest.

Und wieder war er bei Juan. Er setzte sich an sein Lager und bewachte seinen Schlaf. Nach einer Stunde kam Juan zu sich und konnte sprechen. Er sah das Talglicht im Raum und das offene Gesicht des Fremden, das so viel Gutmütigkeit verriet.

„Wer bist du?‟, stöhnte er.

„Daniel Oakland. Die Sioux-Indianer nennen mich Catch-the-Bear. Manuelito, der Häuptling der Navajo-Indianer, hat mir den Namen Natani Nez gegeben.‟

„Großer Führer?‟, hauchte Juan.

„Ja. Manuelito hat mich in sein Land gerufen. Ich soll ihm helfen. Das werde ich tun, so gut ich kann.‟

„Die Soldaten ...‟

„Sie sind tot. Einer ist entkommen, aber den sehe ich wieder, irgendwann und irgendwo.‟

„Fort Wingate‟, flüsterte Juan.

„Ja, wahrscheinlich gehört er zur Besatzung von Fort Wingate. Wie heißt du?‟

„Juan.‟

„Well, Juan, wenn du dich etwas besser fühlst, sag mir, was ich für dich tun kann.‟

„Natani Nez, du … du bist ein Freund der Navajo.‟

„Juan, wo kann ich Manuelito finden?‟

„In Fort Wingate, Natani Nez. Navajo handeln mit den Soldaten vom Fort. Jetzt … jetzt soll da ein Pferderennen stattfinden.‟

„Manuelito will dabei sein, Juan? Will er sich an dem Wettrennen beteiligen?‟

„Si. Er will die Blauröcke nicht verärgern, er … er hofft immer noch auf Frieden und … und auf Rope Thrower.‟

„Wer ist Rope Thrower, Juan?‟

„Die Bleichgesichter nennen ihn Kit Carson. Aber Rope Thrower tötet zusammen mit General Carleton unsere Vettern, die Mescalero-Apachen. Manuelito vertraut ihm nicht mehr so wie früher.‟

Schlaff sank Juan zurück; das Sprechen hatte ihn zu sehr angestrengt.

„Ich warte auf Flores‟, hauchte er. „Flores ist mein Bruder.‟

Dan schluckte schwer. Er konnte die Wahrheit verschweigen und Juan später alles erzählen, doch vielleicht würde Juan gerade jetzt in seiner Benommenheit die schlimme Nachricht am besten verdauen.

„Flores ist tot, Juan. Die Blauröcke haben auch ihn umgebracht.‟

Der junge Indianer schloss die Augen und wurde wieder bewusstlos.

Dan zog die beiden Pferde mit den toten Soldaten hinter sich her und folgte der noch deutlich erkennbaren Spur des dritten, flüchtigen Soldaten. Sie führte ihn geradewegs nach Fort Wingate.

Juan war im Hogan zurückgeblieben. Der junge Navajo dachte noch nicht an Rache. Er war viel zu erschöpft.

An diesem hellen Tag, als Dan sich dem Fort näherte, sah er schon von weitem die Zelte der Navajo vor dem Fort und längs der Rennbahn die im warmen Wind flatternden Wimpel und Flaggen.

Schon wurden die ersten Pferderennen ausgetragen. Soldaten und Navajo hetzten über die Bahn. Überall standen Gruppen von Navajo und Soldaten herum, johlten und klatschten. Vor jedem Rennen wurde hoch gewettet.

Niemand hielt Dan auf, als er in das Fort einritt.

Ein grauhaariger Sergeant kam im wiegenden Seemannsgang heran und betrachtete die Toten. Ernst und mit engen Augen blickte er Dan an und fragte mit belegter Stimme: „Indianer?‟

„Nein‟, antwortete Dan ruhig, „das haben keine Indianer getan. Diese beiden Soldaten und noch ein dritter haben einen jungen Navajo namens Flores am Fluss totgeschlagen. Anschließend sind sie zu einer Lehmhütte geritten und haben die Eltern des Jungen erschossen. Den Bruder haben sie ebenfalls geschunden. Ich habe ihn halbtot im Hogan gefunden. Er wäre jetzt auch tot, wenn ich nicht rechtzeitig gekommen wäre.‟

„Steig vom Pferd. Du hast die beiden umgelegt? Mann, lass das hier niemand hören.‟

„Du hast es schon gehört, Sergeant.‟

Der Sergeant atmete schwer ein und nickte.

„Ja, das habe ich. Ich kenn diese beiden Kerle nur zu gut. Komm, bring sie zum Depot. Nebenan ist ein Raum frei. Wir legen sie rein. Ich will keinen Ärger.‟ Suchend sah er sich um. „Da war noch Bruel dabei, das weiß ich.‟

Dan saß ab und zog die Pferde am Rand des Platzes entlang. Er wunderte sich über die Haltung des Sergeants und begriff, dass er gerecht sein wollte. Neben dem Depot zog Dan die toten Soldaten vom Pferd und legte sie hin. Der Sergeant brachte die Pferde selber in den Stall. Dann trafen sie sich wieder in der heißen Sonne.

„Es ist besser, wenn du schnellstens wieder verschwindest, Trapper‟, warnte der Sergeant. „Bruel ist wahrscheinlich draußen beim Pferderennen. Er wird sich wehren und alles andere behaupten, nur nicht die Wahrheit. Unser Colonel würde dich in Ketten legen lassen und vor ein Kriegsgericht stellen.‟

„Du warnst mich, Sergeant? Warum tust du das?‟

Der grauhaarige Mann lächelte bitter.

„Du fragst noch, Trapper? Ich bin mit einer Navajo-Indianerin befreundet. Heiraten durfte ich sie nicht, verstehst du? Ich weiß schon längst, was in diesem Land wirklich geschieht. Sieh dir das Rennen an. Alle lachen und spornen die Reiter an. Sieht wirklich wie echte Partnerschaft aus. Aber der Schein trügt. Mann, geh schon!‟

„Habe ich noch Gelegenheit, Proviant zu kaufen?‟

„Ja. Aber beeil dich. Irgendwie werde ich dem Colonel schon erklären, wie die beiden Kerle tot hierhergekommen sind Und noch was. Hüte dich vor Bruel. Wenn die Armee den Befehl bekommt, nicht nur gegen die Mescalero-Apachen, sondern auch gegen die Navajo zu kämpfen, werden solche Hundesöhne wie Bruel schnell befördert und gewinnen Macht.‟

Dan streckte die Hand aus. Er fühlte sich dem Sergeanten zu Dank verpflichtet. Doch der Sergeant übersah die Hand und wandte sich wieder den Kanonen zu, die zum Salutschießen bereits geladen waren. Der Sieger der Pferderennen stand schon auf der Liste. Gleich musste die Siegerehrung mit Kanonen-Salut gefeiert werden.

Langsam zog Dan sein Pferd zur Kantine.

Er sah, dass viele Soldaten, die Wache hatten, auf den Wehrgängen standen und das Rennen beobachteten. Er selber konnte nicht sehen, dass in diesem Moment zwei Reiter über die Rennbahn jagten.

Manuelito und ein Lieutenant.

Der Häuptling war schon nahe am Ziel, als er die Gewalt über das Pferd verlor; die Zügel waren offensichtlich angeschnitten worden. Der Lieutenant jagte durch das Ziel und gewann.

Rufe der Empörung kamen aus den Reihen der Navajo.

Lärmend und lachend näherten sich die Soldaten dem Fort. Auf einem großen Tisch waren die Wettgewinne aufgestellt.

Es war ein unglückseliger Tag.

Während Manuelito die zerfetzten Zügel betrachtete, während alle Soldaten sich auf den Weg zum Fort machten, schrien mehrere Navajo wütend den Soldaten nach.

Dan sah und hörte nichts davon. Er kaufte gerade Munition und schob sie in die Taschen seiner Lederkleidung.

Lässig trat er ins Freie.

Er wollte zu Manuelito.

Lärmend kamen die Soldaten durch das Tor. Krachend schlossen sich die Torflügel. Draußen ertönten Rufe des Zorns. Die Navajo verlangten eine Wiederholung des Rennens, doch die militärischen Schiedsrichter hatten bereits abgelehnt und den Lieutenant zum Sieger erklärt.

In diesen Sekunden erblickte Dan den Soldaten Bruel, einen unscheinbar wirkenden Mann.

„He, Bruel, komm, dein Gewehr!‟, rief einer der Soldaten lachend.

Dan setzte sich in den Sattel und wollte zum Tor reiten. Der Sergeant gab ihm einen Wink, sich zu beeilen.

Es gab unter den Soldaten manchen guten Mann. Doch sie alle hatten zu gehorchen. Wer konnte jetzt schon wissen, was für Befehle erteilt würden.

Dan ritt zum Tor.

Bruel achtete nicht auf ihn. Vielleicht würde er Dan Oakland auch gar nicht wiedererkennen. Am Hogan der Navajo war es neblig und dunkel gewesen.

„Lasst mich raus‟, sagte Dan zu den beiden Posten am Tor.

„Das geht jetzt nicht, Trapper‟, erklärte einer der Posten. „Vor dem Tor stehen wütende Navajo.‟

Schläge dröhnten gegen das Tor. Navajo schlugen gegen die Torflügel. Als Dan dem Posten antworten wollte, hob oben auf dem Wehrgang ein Posten sein Gewehr an und schoss nach draußen. Das Blei tötete einen der Indianer vor dem Tor.

Sekundenlang herrschte eisiges Schweigen vor dem Tor und an der staubigen Rennbahn.

„ Der ist tot!‟, schrie ein anderer Posten auf dem Wehrgang. „Colonel! Wo ist der Colonel?‟

Dan spürte, wie es ihm heiß unter der Haut wurde. Er sah, wie die Soldaten in die Unterkünfte stürmten und sich bewaffneten. Er beobachtete den diensthabenden Offizier, der dem Sergeanten zuschrie, die Kanonen auf die Navajo zu richten.

Der Sergeant tat, als hätte er den Befehl nicht gehört.

„Schießen Sie, Sie verdammter Kerl, oder ich stelle Sie vor ein Kriegsgericht!‟, brüllte der Offizier.

„ Sir, ich kann doch nicht auf die Indianer schießen. Das ist doch gegen den Vertrag. Ich weiß, dass ...‟

„Sie haben nichts zu wissen!‟, schrie der Offizier, „Sie haben zu gehorchen.‟

Draußen flüchteten die Navajo in alle Richtungen davon. Die Squaws zerrten ihre Kinder mit sich, trugen Säuglinge auf den Armen. Die Männer hörten die Schüsse der Soldaten und versuchten, die Frauen und Kinder mit dem Körper zu decken.

Laut brüllten die Kanonen und warfen ihre Granaten zwischen die flüchtenden Navajo. Polternd schlug der Querbalken vor den Torflügeln herunter. Die Posten stießen das Tor auf.

Dan konnte hinausreiten. Im schwarzen Pulverrauch sah er den toten Navajo neben dem Tor. Er war nicht mehr allein. Mehrere leblose Indianer versperrten den Weg. Geduckt jagte Dan los.

Hinter ihm brach ein berittener Trupp von Soldaten hervor und schoss auf die Indianer. Schreie gellten im weiten Tal.

Verzweifelt versuchten die Navajo auf ihren Ponys, die Stammesangehörigen aus der Gefahrenzone zu bringen.

Dan riss eine Frau mit zwei Kindern zu sich auf das Pferd und jagte zur Seite.

Wie Berserker fielen die berittenen Soldaten über die Navajo her und erschossen und erschlugen Männer, Frauen und Kinder.

Sterbende Indianer taumelten gegen die Masten mit den Flaggen und Wimpeln und sanken blutüberströmt zu Boden.

Endlich schwiegen die Kanonen. Dan konnte die Squaw und ihre Kinder einer Gruppe Navajo übergeben.

Das Tal war von Toten übersät.

Ponys irrten reiterlos durch das Tal. Der heiße Wind bewegte die Kleidung tot am Boden liegender Indianer. Frauen wimmerten, Kinder weinten.

Die Navajo flohen in die Chuska Mountains.

Dan Oakland hielt abseits und sah sie davonziehen.

Kochende Knochenbrühe dampfte in Kübeln über lodernden Lagerfeuern. Squaws kümmerten sich um die Verwundeten, als Dan Oakland in das Lager des Häuptlings Manuelito ritt.

Rot leuchteten die himmelhohen Felsen der Chuska Mountains. Viele steinige Pfade durch ein Gewirr von Canyons und über Mesas hinweg lagen hinter Dan Oakland.

Im Canyon de Chelly, der länger als vierzig Meilen war, hatten die Navajo Zuflucht gesucht.

Als Dan vom Pferd stieg, traten mehrere Navajokrieger zu ihm heran und reichten ihm schweigend die Hand.

Sie begleiteten ihn zu Manuelito.

Langsam richtete sich der stämmige und bärtige Navajo-Häuptling auf. Wortlos umarmte er Dan und bot ihm einen Platz in seinem Tipi an.

Manuelito sah finster brütend in das glimmende Feuer in der Mitte des Zeltes. Seine dunkle Stimme klang belegt: „Natani Nez, du bist meinem Ruf gefolgt, du bist hier – und vor meinen Augen weichen die Schatten der Trauer und des Zorns. Hat mein Bruder all das gesehen, was in Fort Wingate geschehen ist?‟

„Ja, Manuelito.‟

„Mein Herz ist schwer wie Stein. Ich weiß nicht, was ich meinen Brüdern sagen soll. Die Blauröcke haben auf uns geschossen. Das bedeutet Krieg. Eine schlimme Saat ist aufgegangen. Manuelito braucht Hilfe. Natani Nez muss zu Rope Thrower reiten und ihm berichten, was geschehen ist. Wird er das tun?‟

„Ja, Manuelito.‟

„Ich hab’s gewusst, mein Bruder. Manitu beschütze dich.‟

„Stopp, Mann, oder ich pumpe dich voll Blei!‟

Scharf schlug die Stimme des Wachpostens durch die Nacht dem einsamen Reiter entgegen.

Dan Oakland hielt sofort. Er hatte die Posten bereits als Silhouetten vor dem Sternenhimmel bemerkt und lange vor dem Anruf beobachtet.

Der Wachtposten kam mit einem anderen heran. Beide hielten Dan die Gewehre vors Gesicht.

„Name! Woher und wohin!‟

„Daniel Oakland aus Fort Wingate. Ich möchte zu Colonel Carson.‟

„Pech, Mann. Der Colonel kämpft gegen die verdammten Grauröcke des Südens. Wir haben Krieg, Trapper, weiß du das nicht? Der Norden kämpft gegen den Süden.‟

„Das weiß ich.‟

„Los, steig vom Gaul und geh voraus.‟

Dan musste gehorchen. Sie würden ihn sonst auf der Stelle über den Haufen schießen.

Langsam, mit schweren Schritten ging Dan vor ihnen her. Einer der Posten blieb zurück; der andere zwang Dan, das Zeltlager der Armee zu betreten.

Mehrere Feuer loderten vor den zerschlissenen alten Zelten. Ein besonderer Wimpel mit einem Stern darauf verriet das Zelt des Ein-Stern-Generals James Carleton.

Dan war durch Zufall auf das Lager des Generals gestoßen; er hatte es für Kit Carsons Lager gehalten.

Während er in der Zeltstraße warten musste, meldete der Posten dem wachhabenden Offizier, dass ein Trapper aufgegriffen worden war.

Der Offizier betrachtete Dan.

„Sie kommen aus Fort Wingate? Was wollen Sie in diesem Abschnitt? Colonel Carson ist nicht hier. Wir ...‟ Er unterbrach sich, blickte an Dan vorbei und machte große Schritte, blieb zackig vor dem General stehen, der aus seinem Zelt getreten war, und meldete ihm.

Zum ersten Mal sah Dan den General Carleton.

James Carleton war ein strenger, bärtiger Mann. Er ließ Dan Oakland zu sich kommen und betrachtete ihn forschend.

„Was wollen Sie von Colonel Carson, Oakland?‟

Dan lächelte sanft.

„Ich möchte den Colonel kennenlernen, General. Vielleicht kann ich als Kundschafter für ihn reiten.‟

„Carson hat genug Scouts, Trapper. Außerdem bevorzugt er als Scouts Ute-Indianer, seine alten Freunde.‟ Carleton nagte auf der Unterlippe und starrte nachdenklich auf Dan. „Nein, ich kann Sie auch nicht gebrauchen. Die verdammten Soldaten des Südens haben sich aus diesem Gebiet entfernt und sind weit nach Osten geflüchtet, nach Texas. Colonel Carson wird bald hier eintreffen und von mir den Befehl bekommen, nach Fort Wingate zu marschieren. Dann werden Sie ihn ja treffen.‟

„In Ordnung, General, ich werde auf ihn warten.‟

Carleton ging in sein Zelt zurück. Der wachhabende Offizier forderte Dan mit einer herrischen Handbewegung auf, dem General zu folgen. Gebeugt betrat Dan das Zelt und sah, dass Carleton am Klapptisch Platz genommen hatte. Der Wachhabende verharrte sicherheitshalber hinter Dan. Lächelnd sah Carleton Dan an.

„Sie kennen das Land am Bonito, Oakland? Sagen Sie mal, gibt es dort tatsächlich Gold? Ich habe davon gehört.‟

Dan erkannte die Gier des Generals.

„Davon weiß ich nichts, General.‟

„Nun‟, schnarrte Carleton mit einer wegwerfenden Handbewegung, „das ist auch gleich. Ich werde erst die Mescalero und dann die Navajo niederwerfen. Meine Soldaten haben zurzeit wenig zu tun, weil die Südstaatensoldaten sich feige aus dem Staub gemacht haben. Das Navajo-Land ist genau das Richtige für uns.‟

„General, die Navajo suchen den Frieden.‟

„Unsinn, Oakland! Das ist Gewäsch. Ich werde befehlen, dass kein Offizier mit den Navajo verhandelt und jeder Indianer zu erschießen ist, wann und wo auch immer er angetroffen wird. Natürlich können die Squaws und Kinder der Navajo gefangengenommen werden. Natürlich.‟

Carleton sagte dieses letzte Wort mit besonderer Betonung, und es hieß, dass die Frauen und Kinder der Navajo natürlich auch getötet werden konnten.

Der General war ein machtbesessener, nach Gold gierender Offizier, das erkannte Dan deutlich. Ihm war auf einmal richtig übel.

„Was machen Sie für ein Gesicht, Oakland? Gefällt Ihnen das nicht? Ich sag Ihnen, dass die Navajo wie Wölfe durch die Chuska Mountains streifen und gezähmt werden müssen. Aber kein Wolf lässt sich zähmen. Blei ist das einzig Wahre für Wölfe. Ich komme mit meinen Truppen aus Kalifornien. Ich kenne den Kampf gegen Wölfe.‟

„General, ich möchte gehen.‟

„Warum diese Eile?‟ Carleton nahm einen Schluck aus der Brandyflasche. „Sie können uns begleiten. Ich werde die Pecos-Indianer und die Mescalero zusammentreiben und im unfruchtbaren Reservat am Pecos einsperren. Wer sich wehrt, wird erschossen. Sie sind ein Weißer. Meine Worte müssen Sie erfreuen, nicht wahr?‟

Dan antwortete nicht.

Hufgetrappel wurde laut. Meldereiter kamen in das Lager. Ein Lieutenant betrat das Zelt und meldete: „Sir, die Mescalero sind zu Verhandlungen bereit und werden in das Reservat am Bosque Redondo gehen.‟

Carleton sprang auf.

„Großartig. Dann habe ich die Mescalero an der Kandare. Jetzt kann ich gegen die Navajo vorrücken.‟

Dan musste das Zelt verlassen. Aber er konnte nicht aus dem Lager. Carleton ließ keinen hinaus.

Im Morgengrauen musste Dan sich einer Schwadron Soldaten anschließen und nach Fort Wingate mitreiten.

Nun wusste er, dass General James Carleton das Land der Navajo verwüsten wollte.

Es musste ihm gelingen, der Schwadron zu entrinnen, um Manuelito zu warnen.

Auf dem Weg stieß die Schwadron zufällig auf Mescalero, die offensichtlich auf der Flucht nach Mexiko waren.

„Captain‟, hörte Dan einen weißen Scout melden, „vor uns lagern Mescalero. Etwa dreißig Mann und zwei Häuptlinge.‟

Captain Graydon, stiernackig und wie Carleton ein Indianerhasser, lächelte. Der ehemalige Saloonbesitzer liebte Gewalt und hatte sie zum Inhalt seines Lebens gemacht.

„Lagern sie friedlich, Scout?‟

„Ja, Captain.‟

„Dann wollen wir ihnen Dörrfleisch und Proviant geben.‟

„Captain, der General hat befohlen, dass alle Mescalero, die umherziehend angetroffen werden, erschossen werden.‟

„Natürlich, Scout, davon verstehen Sie nichts. Los, bringt den Mescalero das Dörrfleisch und zehn Flaschen Brandy.‟

Dan Oakland überlegte fieberhaft, was der Captain vorhatte. Es war helllichter Tag. Ein Angriff war wenig erfolgversprechend. Graydon musste einen bestimmten Plan haben, um mit den Mescalero fertig zu werden.

Die Vorbereitungen wurden getroffen. Maultiere wurden beladen, und Soldaten zogen mit den Tieren über die Bodenwelle.

Dan konnte auch jetzt nicht flüchten.

Captain Graydon rückte mit der Schwadron auf die Bodenwelle vor. Jetzt konnte auch Dan die lagernden Mescalero sehen.

Voller Unbehagen beugte Dan sich im Sattel vor. Er beobachtete, wie die Mescalero aufsprangen und nach alten Waffen griffen. Die Soldaten zogen mit den Maultieren näher und machten freundliche Gesten.

Daraufhin senkten die Mescalero die Waffen. Dann verteilten die Soldaten den mitgebrachten Proviant und die Brandyflaschen.

Die Mescalero tranken und vergaßen die Gefahr.

„Schwadron, reitet an!‟, befahl Graydon.

Im klirrenden Trab zogen die Kavalleristen abwärts auf die Mescalero zu.

Dan Oakland blickte in das freundliche Gesicht des Captains, der scheinbar seinen Indianerhass völlig verdrängt hatte. James Graydon, den seine Soldaten kameradschaftlich „Paddy‟ nannten, hatte Böses vor. Das spürte Dan.

Wenn die Armee überall mit dem Totschlag begann, musste Dan zu Manuelito durchbrechen, koste es, was es wolle.

„Nun, Oakland?‟, dehnte Graydon, und seine Stimme hatte einen lauernden Unterton. „Gefällt dir der Ritt? Du machst kein zufriedenes Gesicht. Nun, von mir aus kannst du denken, was du willst, aber du wirst auf unserer Seite sein, nicht wahr? Die Indsmen müssen umgelegt werden, so hat es der General befohlen. Ich befolge die Befehle genau.‟

„Sie wollen die friedlichen Mescalero töten, Captain?‟

„Warum denn nicht?‟