3,99 €

Mehr erfahren.

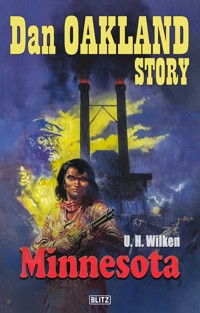

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Dan-Oakland-Story

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

ChattanoogaDer Scout Chattanooga arbeitet für die Armee. Doch gleichzeitig hat er sich mit den Crow-Indianern verbündet und sorgt dafür, dass diese einen Trupp Soldaten überfallen. In Fort Indian Rock glaubt man, dass der Stamm der Minneconjou für diese Bluttat verantwortlich ist. Rache soll geübt werden.Paha Sapa - Land der SiouxEine Bande von Verbrechern durchstreift das heilige Land der Sioux-Indianer. Obwohl die wilde Horde weiß, dass sie sich hier nicht aufhalten darf, ignorieren die Banditen alle Warnungen. Sie wollen junge Indianermädchen entführen und verkaufen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 239

Ähnliche

IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN

LAND DER SIOUX

DAN OAKLAND STORY

BUCH 28

U. H. WILKEN

Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen

und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.

In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.

Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.

Copyright © 2023 BLITZ-Verlag

Hurster Straße 2a, 51570 Windeck

Redaktion: Alfred Wallon

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Umschlaggestaltung: Mario Heyer

Satz: Torsten Kohlwey

Alle Rechte vorbehalten.

www.Blitz-Verlag.de

ISBN: 978-3-7579-5373-7

4328v1

INHALT

Einleitung

Chattanooga

Paha Sapa - Land der Sioux

Anmerkung

Über den Autor

EINLEITUNG

Trapper Dan Oakland steht im Mittelpunkt dieses düsteren Kapitels der amerikanischen Geschichte: Der Vertreibung der Indianer aus ihren angestammten Gebieten. Er muss sich mit gefährlichen Flusspiraten, grausamen Büffeltötern und skrupellosen Pelzhändlern herumschlagen und gerät dabei immer wieder zwischen die Fronten von Rot und Weiß.

Ein weiteres Western-Highlight aus den 1970er Jahren!

Zunächst unregelmäßig im SILBER WESTERN erschienen, wurden die Trapper-Abenteuer von Western-Vielschreiber U.H. Wilken bald zu der gern gesammelten Heftserie DAN OAKLAND STORY, die nach über 40 Jahren in dieser TB-Edition, mit je zwei Romanen pro Band, im neuen Glanz erstrahlt!

CHATTANOOGA

„Sir, sind Sie wirklich Trapper?“

Die Stimme des Jungen ließ Dan Oakland aufblicken. Vor ihm stand ein sommersprossiger Rotschopf.

Uber Dans wettergebräuntes Gesicht zog ein Schmunzeln.

„Ich glaube wohl.“

Der Zwölfjährige betrachtete die raue Wolfskleidung und die Winchester des Mannes.

„Dann wollen Sie bestimmt auch nach Westen. Da drüben auf dem Hof steht unser Wagen. Dad, Mam und ich fahren zum nächsten Fort und dann durch das Indianerland.“

Das stille Lächeln des Mannes verwischte.

„Ihr wollt allein durch das Gebiet der Sioux und der Crow?“

„Ja. Wir haben einen guten Scout. Der ist auch Trapper. Chattanooga heißt er.“

„Und wie heißt du?“

„Billy James Dillon. Chattanooga hat gesagt, dass wir es schaffen.“

„Bis zum Fort sicher, Billy. Aber danach wird es rau.“

Der Junge zerrte ein altes und abgegriffenes Buch unter der Jacke hervor und hielt es Dan Oakland unter die Nase.

„Mam schwört auf die Bibel. Vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal wieder.“

„Schon möglich.“

Lächelnd blickte Dan dem Jungen nach, der schon jetzt den typisch schweren Schritt eines Siedlers hatte.

Billy James Dillon entfernte sich zum Rand des Kistenholz-Camps, wo der Conestoga mit halbverwitterter Plane stand.

Langsam richtete Dan sich am Stangencorral auf und nahm die Winchester. Er ging nachdenklich am Korral entlang.

Heißer Staub wehte durch die Abendröte, und dumpfe und verworrene Geräusche folgten Dan auf die Prärie hinaus.

Dort wartete Dans Halbblutsohn Sky, großgewachsen, sehnig und schlank, fast noch ein Jüngling mit langen schwarzen Haaren.

Dort grasten ihre beiden Pferde.

Ein Lächeln huschte über Skys braunes Indianergesicht.

„Ich habe dich bemerkt, Dad. Du bist am Corral entlanggeschlichen. Bist du müde?“

„Nein.“ Dan legte die Linke auf den Rücken seines Sohnes und machte eine Kopfbewegung zu den schäbigen Hütten des Camps hinüber. „Ich habe nur so getan. Ein paar Kerle haben in der Nähe über unsere Siouxfreunde gesprochen. Auf den Prärien vor den Black Hills sollen Sioux mehrere Weiße niedergemacht haben.“

„Das glaube ich nicht.“ Skys Augen funkelten im letzten Sonnenschein. „Die Stämme von Dakota halten sich an die Verträge, die sie mit den Weißen geschlossen haben.“

Dan Oakland atmete tief ein und sah ernst auf das Camp. Die ersten Lagerfeuer flackerten auf. Uber die Hüttendächer wehte der Herdrauch.

„Du bist ein halber Sioux, mein Junge. Dein Herz wird immer für Dakota schlagen. Aber vergiss nicht, dass es unter den Indianern auch Burschen gibt, die von den Verträgen nichts wissen wollen.“

Sky nickte zögernd.

„Die Parteinahme hat mich nicht blind gemacht, Dad. Ich halte mir auch nicht die Ohren zu, wenn der Wind mit fremden Stimmen spricht. Doch was ein paar Weiße behaupten, ist für mich nicht gleich die Wahrheit.“

Dan sah in die rauchige Ferne des Westens, wo Dakota lag. „Wir werden es bald genau wissen.“

Sie rollten die Büffelfelle zusammen und traten an die Pferde heran, strafften die Sattelgurte und saßen auf. Noch einmal sahen sie zum Camp hinüber.

„Ich habe noch nie von ihm gehört“, sagte Dan gedankenversunken.

„Von wem sprichst du?“

„Von einem Scout, der Chattanooga heißt. Komm. Reiten wir los. Wir werden einen Umweg machen.“

* * *

„He, Billy, komm schon. Hilf deiner Mutter.“

Der knochige Siedler wuchtete den Kochtopf auf den Wagen und strich die schwieligen Hände an den Hosenbeinen ab, ging gebeugt um den Conestoga und stampfte die Glut des kleinen Lagerfeuers aus.

Billy musste trotz seiner Jugend schon schwer arbeiten. Er tat es ohne Murren, weil er nichts anderes gewohnt war. Er kroch unter die Deichsel und kettete das Gespann an, während sein Vater davonging und seine Mutter Brennholz unter dem Wagen verstaute.

„Wo will Dad hin, Mam?“

Caroline Dillon wischte mit dem Ärmel ihres hochgeschlossenen Kleides den Schweiß vom Gesicht. „Er sucht Chattanooga. Wir wollen gleich losfahren. Chattanooga hat gesagt, dass die Nächte gut für uns sind, weil die Indianer nachts selten angreifen. Aus Aberglauben, sagt er.“

„Ich habe vorhin einen Trapper getroffen, der hat gesagt, dass es gefährlich wird, wenn wir das Fort hinter uns haben.“

Die Mutter strich dem Jungen über das rote Haar.

„Wir haben Chattanooga, Billy. Er wird dafür sorgen, dass wir sicher durch das Indianergebiet kommen. Der Herrgott wird uns beschützen.“

Inzwischen hatte Billys Vater die sandige Straße des Camps erreicht und war vor dem Saloon stehengeblieben. Flackernder Lampenschein tanzte über die Männer zum Tresen und zu den Tischen. Er sah sich suchend im Tabakdunst um.

Chattanooga saß mit mehreren Männern an einem der klobigen Tische beim Brandy.

Als James Dillon an den Tisch trat, sah Chattanooga mit trüben Augen auf und musterte ihn, als hätte er ihn nie zuvor gesehen.

„Wir sind so weit, Chattanooga. Wir können sofort aufbrechen.“

Wortlos richtete sich der Scout auf, stützte sich mit derben Fäusten auf den Tisch und rülpste.

Schweigend folgte er James Dillon hinaus auf den brüchigen Gehsteig. Sie verließen die Straße und näherten sich dem Conestoga. Billy und seine Mutter waren schon aufgesessen.

Billy verehrte den Trapper. Für ihn war Chattanooga ein großer Mann. So etwas wie ein Held.

„Dann los“, krächzte der Scout. „Auf geht’s.“

„Westward ho, Chattanooga!“, rief Billy übermütig und schwenkte seinen kleinen Siedlerhut.

Der Scout grüßte kurz zu Caroline Dillon hinauf, stieg in den Sattel seines bereitstehenden Pferdes und ritt dem anrollenden Wagen voraus.

James Dillon lenkte das Gespann. Schwankend rollte der Wagen auf die Prärie hinaus, wo die amberfarbene Dämmerung die Sträucher bereits in neblige Schatten hüllte.

„Er hat getrunken, Caroline.“

„Das habe ich bis hier herauf gerochen.“

„Aber er sitzt sicher im Sattel“, lobte Billy. „So schnell haut ihn nichts um.“

„Geh nach hinten, Billy, und leg dich schlafen.“

Der Junge musste gehorchen, kroch unter den Planenhimmel und linste durch ein Loch der zusammengerafften Plane.

Das Camp verschwand in der Dämmerung.

Die Nacht holte den Conestoga ein. Später tauchte der Mond die Prärie in sein kaltes Licht.

Einmal ritt Chattanooga abseits und ließ den Wagen vorbei.

Mondschein lag auf der zerschlissenen Lederkleidung des Mannes, der die kleine Familie sicher nach Westen und zum fernen Yellowstone River führen sollte.

Strähniges schütteres langes Haar schaute unter dem alten Haar hervor. Längst getrocknete Skalpe baumelten am Gürtel.

Chattanooga schien ein Indianerhasser zu sein, der für sein Leben gern Jagd auf Skalpe machte.

Vielleicht täuschten auch die Skalpe. Vielleicht hatte er in jungen Jahren den Roten Mann gejagt und trug die Skalpe nur zur Erinnerung.

Billy legte sich zurück und die Monotonie der rollenden Räder, der stampfenden Hufe und klappernden Töpfe wiegte ihn in Schlaf.

Er träumte von Chattanooga.

* * *

Spuren waren im hohen Gras der Prärie zu sehen.

Kraftvoll drückte sich Sky aus dem Sattel hoch und glitt geschmeidig wie ein Vollblut-Sioux vom Pferd.

Kniend betrachtete er die Spuren unbeschlagener Pferde.

Dan Oakland saß gebeugt im Sattel, hielt die Winchester quer vor sich schussbereit und spähte wachsam umher, um sekundenschnell seinem Sohn Feuerschutz geben zu können.

Nirgendwo auf der Prärie zeigte sich der Schatten eines Gegners.

„Was hältst du davon, Sky?“

„Ponyspuren, Dad. Sie kommen aus dem Land unserer Freunde, aber sie führen in das Gebiet der Crow.“

„Glaubst du, dass es Siouxkrieger sind?“

„Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube eher, dass es sich um Crow handelt.“

Dan lächelte flüchtig, während er über die Prärie spähte, dorthin, wo Himmel und Indianerland schwarz zusammenstießen.

„Yeah“, dehnte er. „Du bist ein richtiger Sioux. Wenn du Spuren siehst, denkst du zunächst einmal an Crow.“

„Ich kann nichts dafür.“ Sky schwang sich in den Sattel zurück und zuckte lächelnd die Achseln. „Die Krähenindianer sind nun einmal die Erzfeinde der Sioux.“

„Ich weiß. Ich habe auch schon manchen Verdruss mit den Crow gehabt. Komm, suchen wir uns einen sicheren Unterschlupf. Es sieht nach Regen aus.“

Sie verließen die Spur der Ponys und ritten schneller.

Am fernen Horizont zeigte sich eine langsam dahintrottende Büffelherde. Präriehunde schnellten durch das Gras. Bighorns flohen vor Dan und Sky und führten beide in den Windschatten einer tiefen Senke.

Felsen ragten gespenstisch grau im Mondschein.

Hier saßen sie ab.

Vom Unwetter war noch nichts zu spüren. Aber erfahrene Männer der Prärie spürten Unwetter ebenso wie mörderische Präriebrände oft viele Stunden zuvor.

* * *

Gestank wehte dem Conestoga entgegen und erregte in Caroline Dillon Unwohlsein.

Der Wagen hielt abseits der faulenden Körper.

„Mein Gott“, stöhnte die Frau entsetzt. „Das ist ja furchtbar.“

„Geh zum Jungen, Caroline, halt ihn zurück. Er braucht das nicht zu sehen.“

Zitternd rutschte sie vom Bock ins Innere des Wagens, hüllte sich und den Jungen in eine Decke und griff nach der Bibel.

Auf dem Kutschbock hatte Dillon unwillkürlich die Spencer feuerbereit gemacht.

Er beobachtete, wie Chattanooga zur Baumgruppe ritt und dort unter dem windzerzausten Laubwerk das Pferd zügelte.

An Baumästen hingen halbvermoderte Leichname von Indianern. Der Wind bewegte die Leichen hin und her. Irgendwann würden die Stricke durchgewetzt werden und die Skelette zu Boden stürzen.

Chattanooga zog sein Pferd herum und kam zurückgeritten.

„Ein paar Indianer, Dillon.“

„Ich habe schon geglaubt, dass es Weiße wären. Zu welchem Stamm haben die Indianer gehört? Kann man das noch erkennen?“

„Nein, aber auch wenn das noch möglich wäre, es wäre unwichtig. Die Indianer sind schon seit ein paar Tagen tot. Man kann nichts mehr für sie tun. Die Sonne, der Wind, die Krähen. Sie verstehen? Lassen wir sie hängen. Fahren Sie weiter. Wir werden von einem Unwetter verfolgt.“

Der Prärieschoner ließ die ächzenden Bäume mit den toten Indianern hinter sich.

Unter der Plane schwang eine alte Lampe hin und her. Die Frau las ihrem Jungen aus der Bibel vor.

Es war die dritte Nacht seit ihrem Aufbruch.

Bis zum Fort Indian Rocks war es gar nicht mehr so weit.

Zäh und verbissen lenkte Billys Vater das Gespann über die nächtliche Prärie.

Chattanooga war vorausgeritten. Doch er hielt sich auf Sichtweite, damit Dillon ihm mühelos folgen konnte.

Bald kamen sie in unübersichtliches Gebiet.

Im Morgengrauen ließ Chattanooga den Wagen halten.

„Ich werde mich mal umsehen, Dillon. Vergessen Sie nicht das Unwetter. Verkeilen Sie die Wagenräder, zurren Sie alles gut fest.“

Nach diesen Worten ritt Chattanooga davon und verschwand hinter den Bäumen, Felsen und Sträuchern.

* * *

Krieger schlichen durch das Gras und duckten sich tief. Ein paar Federn überragten die Halme. Dillon entdeckte sie nicht. Er roch auch nicht das Büffelfett, mit dem die Körper der Rothäute eingerieben waren.

Er hatte alle Hände voll zu tun. Das Unwetter hatte sie erreicht.

Die Wagenplane knatterte im Sturm so laut, dass Billy selbst das schrille Wiehern der verängstigten Pferde nicht hören konnte.

Als er durch den Wagen kroch, fiel sein Blick auf die Bibel. Er schob sie unter die Jacke und kletterte vom Wagen.

Eine Sturmbö riss ihn von den Beinen, warf ihn gegen das Gespann. Schon rollte er zwischen die wild stampfenden Hufe der Pferde. Voller Angst hechtete er kopfüber den Hang hinunter, stürzte zwischen Sträucher und blieb benommen liegen.

Regenschauer prasselten auf das Gesicht des Jungen.

Stöhnend richtete er den Oberkörper auf und konnte den Wagen seiner Eltern nur noch schemenhaft erkennen.

Sein Vater brüllte Worte, die er nicht verstand.

Seine Mutter hastete um den Wagen und suchte nach ihm.

Er wollte schreien, doch er konnte nicht.

Mit geweiteten Augen sah er mehrere Gestalten, deren regennasse Körper matt schimmerten.

Kein Schuss fiel.

Das Schreckliche geschah mit einer entsetzlichen Lautlosigkeit.

„Billy!“

James Dillon rief nach seinem Jungen. Er stürmte um den Wagen und stieß dabei auf seine Frau, die von einer Sturmbö gegen eins der mächtigen Wagenräder geschleudert worden war. „Caroline, wo ist der Junge? Er muss doch irgendwo stecken. Er kann doch nicht spurlos ...“

Der Pfeil sirrte heran und durchbohrte Dillons Hals. Die Wucht des Einschlags war so groß, dass Dillon gegen die Wagenwand prallte.

Einen Herzschlag später traf ihn eine Lanze und nagelte ihn am Wagen fest.

Dillon war noch nicht tot. Er sah noch, wie die Indianer über seine Frau herfielen.

Der Tod ersparte es ihm, das Ende der Szene zu sehen.

Der röchelnde Schrei seiner Frau zerflatterte im Sturm.

Indianer sprangen auf den Wagen, zerrissen die Plane und warfen alles hinunter.

Krieger schlachteten die Pferde ab.

Regennasse Messer umkreisten die Köpfe der toten Menschen. Blutige Skalpe hingen in den Händen der Indianer.

Dichte Regenschauer ließen den Jungen im Strauchwerk nicht alles sehen.

In Fetzen flatterte die Plane im Sturm. Zwei Indianer hatten sich die Kleider der Frau übergeworfen und tanzten darin schrill schreiend umher.

Schemenhaft verschwommen hasteten Krieger um den Wagen und setzten über die toten Pferde hinweg.

Billy krümmte sich zusammen und barg das Gesicht in den Händen. Unablässig peitschte der Regen seinen Rücken.

„O Gott, hilf mir! Herrgott, hilf!“

Wie ein halbtoter Hund kroch er davon und grub sich im nassen Boden ein.

Er wusste nicht, ob die Indianer noch am Wagen waren. Er hatte jedes Gefühl für die Zeit verloren und merkte auch nicht, wie das Unwetter nachließ. Allmählich wurde es heller über der Prärie.

Billy weinte.

Niemand war da, der ihm beistehen konnte. Niemand hörte seine halberstickten Gebete.

Am Morgen war alles nass. Schwer hingen die Zweige herunter und streiften den Rotschopf des Jungen, der auf allen vieren näher kroch.

Mit einem Mal war auch wieder die Sonne über der Prärie, als hätte es die Nacht nie gegeben.

Billy lag auf dem Bauch und presste die Hände um die nasse Bibel. Sein Herz schlug hart.

Deutlich sah er seinen Vater und seine Mutter. Beide waren skalpiert worden.

Lange konnte Billy nicht weinen.

Er kniete am Hang. Wenn der Wind das zerrissene Kleid seiner Mutter bewegte, glaubte er, dass noch Leben in ihr wäre.

Schließlich wagte er sich an den Wagen heran.

Längst waren die Indianer im Dunst der Prärie verschwunden. Überall lag zerfetzt das Gepäck herum. Die Kisten waren zerschlagen, die Kleidungsstücke verschwunden. Das Wasserfass an der Wagenflanke hatten Beilhiebe zertrümmert. Die Kochtöpfe waren unbrauchbar geworden.

Es gab nichts, das heil geblieben war.

Ein zwölfjähriger Junge sank vor seinen toten Eltern auf die Knie. Herzzerreißend weinte er und küsste das blutige Gesicht seiner Mutter.

Als er das Gesicht seines Vaters streichelte, musste er aufschreien und weglaufen. Abseits des Wagens übergab er sich.

Leichenblass kam er zurück und fiel auf die Knie.

Er wollte nicht weg von hier.

Er hatte ja nur seine Eltern gehabt.

Sie hatten ihn allein auf der Prärie zurückgelassen.

Das konnte Billy James nicht begreifen.

Der Himmel über dem Jungen färbte sich blau und wolkenlos. Der Sommerwind raunte über die Prärie. Niemand hörte den Jungen.

Einmal versuchte Billy, den Körper seines Vaters von der Wagenflanke zu lösen, doch die Lanze steckte tief im Holz und ließ sich nicht lockern.

In seiner grenzenlosen Einsamkeit flüchtete er auf den Wagen und schrie mit gellender Stimme: „Chattanooga! Komm, hilf uns! Du kannst uns doch nicht im Stich lassen.“

* * *

„Chattanooga.“

Billy konnte nicht mehr nach dem Scout schreien; sein Hals war ausgedörrt und schmerzte.

Die Hitze des Tages trieb den Jungen an. Verzweifelt suchte er nach dem kleinen Wasserbehälter, entdeckte ihn unter dem zertrümmerten Mobiliar und stieg damit vom Wagen.

Mit etwas Proviant und der Bibel seiner Mutter unter der Jacke ging Billy davon.

„Chattanooga“, röchelte er.

Vielleicht hatten die Indianer auch den Scout umgebracht.

Die Sonne trocknete die Tränen auf dem Gesicht des Jungen. Der Wind raunte in den Sträuchern. Die Einsamkeit war erdrückend.

Billys Hilferuf war nur ein Hauch über der Prärie. Er taumelte in den Schatten hoher Sträucher und brach zusammen.

Still lag er am Boden und starrte vor sich hin.

Er musste Fort Indian Rocks erreichen. Sonst würde er hier elend umkommen. Vielleicht kamen auch die Indianer zurück.

Irgendwo krächzten Aaskrähen.

Billy hörte sie nicht. Er war eingeschlafen und lag zusammengerollt wie ein Bündel unter den Sträuchern.

Die Krähen hatten den Wagen entdeckt.

Flügelschläge wirbelten den Staub auf. Scharfe Krallen gruben sich in die Wagenplane. Mehrere Vögel ließen sich auf dem Conestoga nieder und äugten zu den Toten hinunter. Andere landeten auf den Kadavern der Pferde.

Plötzlich scheuchte näherkommender Hufschlag die Krähen auf.

Der Schwarm hob sich mit lautem Flügelschlag und rauschte davon. Nicht weit vom Wagen entfernt ließ er sich auf einem Baum nieder.

Jetzt verstummte der Hufschlag der Pferde.

* * *

Reglos saßen die Reiter im Sattel.

„Das ist der Wagen der Dillons, Sky“, sagte Dan Oakland leise, als hätte er auf einmal nicht mehr genug Luft zum Atmen.

Sky rutschte vom Pferd und repetierte die Winchester. Dan Oakland suchte nach Spuren der Indianer, die den Wagen überfallen hatten. Abseits an einem Strauch entdeckte er eine gefärbte Feder, die im Geäst hängengeblieben war, sonst nichts. Totenstille umgab ihn und seinen Sohn. Sogar die Krähen schwiegen. Vom Wagen war nur die zerfetzte Plane zu sehen.

Sky drehte sich neben seinem Pferd um und spähte in die Prärie hinaus. Im hohen Gras konnte sich mancher Indianer verbergen. Doch ein wacher Instinkt sagte Sky, dass keine unmittelbare Gefahr drohte.

„Soll ich vorausgehen, Dad?“

Dan schüttelte den Kopf und witterte wie ein Wolf in den Wind. In seinem zerfurchten Gesicht arbeiteten die Muskeln. Längst war der gutmütige Ausdruck in seinen Augen verschwunden.

„Wir bleiben zusammen, Sky. Die Pferde nehmen wir mit.“

Er warf sich vom Pferd, packte die Winchester wie einen Knüppel und grub die Zähne in das Ende der Zügel. Dann ging er los, zog das Pferd hinter sich her und hatte beide Hände um die Winchester gelegt. Sky folgte. Ihre Blicke schnellten umher und durchdrangen die Schatten. Das Metall der Gewehrläufe reflektierte das Sonnenlicht. Lautlos setzten Dan und sein Sohn ihre Schritte.

Vor ihnen ragte der gewölbte Planenhimmel des Wagens. Auch jetzt konnten sie noch nicht die Toten auf der anderen Wagenseite sehen.

Ein Geräusch ließ sie stehenbleiben. Irgendwo hatte es geraschelt.

Sky entdeckte in einem Strauch eine zerrissene Decke, die gegen die staubigen Blätter schlug.

Wachsam gingen sie weiter und erreichten den Wagen. Hier leinten sie die Pferde an.

Gelblicher Staub trieb über den Lagerplatz. Deutlich war zu erkennen, dass die Dillons hier kurz vor dem Ausbruch des Unwetters gehalten hatten. Reißende Regenwasser hatten Boden weggeschwemmt.

Fragend blickte Sky seinen Vater an. Dan nickte.

Sie trennten sich. Während Sky über den Platz glitt, stapfte Dan mit angeschlagener Winchester um den Wagen und entdeckte die Toten. Wie festgenagelt blieb er stehen. Sein Gesicht war auf einmal so grau wie seine Wolfsfellkleidung. Ameisen wimmelten auf den Toten.

Tief atmete der bullige Dan ein, ging in die Knie und spähte unter dem Wagen hindurch. Er sah seinen Sohn neben einer zerbrochenen Indianerlanze und war beruhigt.

Die lastende Stille war nervenzerrüttend. Hinter den Sträuchern und Bäumen konnten Indianer lauern. Aber die Pferde blieben ruhig, sie nahmen keine Witterung auf.

Gebeugt trat Dan an die Toten heran.

„Mein Gott, wo ist der Junge?“

Sky hörte den Ausruf seines Vaters. Er lief um den Wagen. Gerade riss sein Vater eine Lanze aus dem Wagenholz und ließ den Leichnam des Siedlers zu Boden gleiten.

„Sky“, krächzte Dan. „Such den Jungen! Aber pass auf, Sky, pass höllisch auf.“

Als Sky sich nicht bewegte, hob Dan den Blick und sah, dass Skys Gesicht grau und fleckig geworden war.

„Was ist mit dir, mein Junge?“

„Die Lanzen, Dad, und die Pfeile, du hast recht gehabt“, flüsterte Sky.

„Darüber reden wir später, Sky. Ja, es waren Sioux.“

„Mein Herz will es nicht glauben, aber meine Augen sehen es, Vater. Ich ...“ Sky sprach nicht weiter, wandte sich schnell ab und glitt davon, um nach Billy James zu suchen.

Dan stapfte zurück, hob eine Schaufel auf und begann zu graben. Ständig befand sich dabei die Winchester in Reichweite. Er hüllte den Mann und die Frau in Decken ein und legte sie in das gemeinsame Grab, schaufelte es zu und lehnte sich an den Wagen.

Die Sonne stand schon im Westen, aber es war noch immer heiß. Dan schloss die Augen und hielt die Winchester gesenkt, lauschte dem Wind und dem Geräusch der zerfetzten Plane.

Sein Sohn kam zurück.

„Auf dem Wagen ist er nicht, Dad, auch nicht in der Nähe. Das Unwetter hat die Spuren verwischt.“

„Vielleicht haben sie ihn mitgenommen. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist.“

Sky sah seinem Vater die Erschütterung an und begriff, dass er den rothaarigen Jungen in sein Herz geschlossen hatte.

„Ich suche weiter, Dad.“

Dan antwortete seinem Sohn nicht, zog sich schwerfällig auf den Wagen und sah sich von oben aus um.

Weit abseits blieb Sky stehen und sah seinen Vater aufgerichtet auf dem Conestoga stehen. Einen Atemzug lang erfüllte Sky große Angst. Sein Vater gab ein allzu deutliches Ziel ab.

„Duck dich doch, Dad“, raunte er besorgt. „Du kannst da oben nicht stehenbleiben.“

Dan Oakland hörte seinen Sohn nicht.

„Billy James Dillon!“, rief Dan laut in die Totenstille hinein.

Schreiend flatterten die Krähen auf. Wieder rief Dan nach dem Jungen. Wieder riskierte er sein Leben. Selbst ein schlechter Bogenschütze konnte ihn in dieser Haltung treffen. Niemand antwortete.

Dan stieg vom Wagen und ging zu den Pferden, saß auf und nahm Skys Pferd am Zügel. Suchend ritt er umher und erreichte schließlich seinen Sohn.

„Sie müssen ihn mitgenommen haben, Dad.“

Gedankenversunken starrte Dan ins Leere.

„Daran werde ich erst glauben, wenn wir Chattanooga gefunden haben, Sky. Wenn er nicht aufzufinden ist, besteht die Hoffnung, dass der Scout den Jungen gerettet hat. Suchen wir weiter.“

Sie streiften sie umher. Irgendwo hinter den Bodenwellen schrien die Krähen heiser. Die Vögel flogen wieder zum Wagen und fielen über die Pferdekadaver her. Dan und sein Sohn entfernten sich vom Planwagen. Das Geschrei der Krähen war nur noch schwach zu hören, als Dan plötzlich das Pferd zügelte und angespannt horchte.

„Hörst du es, Sky?“, raunte er. „Da raschelt was. Hört sich wie Papier an.“

Sky glitt vom Pferd und schlich um die Sträucher. Sekunden später entdeckte er die Bibel am Boden vor mehreren dichten Sträuchern. Die Sonne hatte die Blätter getrocknet. Mit der Bibel in der linken Hand und der Winchester in der Armbeuge kam Sky zurück. Dan nahm die Bibel und betrachtete sie.

„Der Junge hat sie mir gezeigt, Sky. Er muss in der Nähe sein.“

Sie suchten weiter.

* * *

Das Geräusch der stampfenden Hufe und der brechenden Zweige riss Billy aus dem Schlaf. Entsetzt sah er einen jungen Mann auftauchen, der hirschlederne Kleidung und ein Büffelfell auf den Schultern trug. Deutlich erkannte Billy die indianischen Züge und das lange schwarze Haar.

Für Billy war Sky ein Indianer, und Indianer hatten seine Eltern niedergemacht.

Er konnte sich nicht rühren; selbst die Angst um sein Leben jagte ihn nicht hoch.

Dunkelbraune Augen sahen ihn forschend an. Dann vernahm er eine sanfte Stimme.

„Keine Angst, Billy James, du bist in Sicherheit.“

Langsam kam Sky näher. Sein Lächeln war vertrauenerweckend. Vor Billy blieb er stehen und streckte die schlanke sehnige Hand aus. Billy löste nur zögernd den Blick von Skys Gesicht und sah auf die Hand.

„Nimm meine Hand, Billy.“

Zu groß war noch die Angst des Jungen vor dem Indianer. Als Sky die Angst des Zwölfjährigen nicht mildern konnte, drehte er sich um und rief: „Hier ist Billy, Dad.“

Mit großen Schritten durchbrach Dan Oakland das Unterholz. Kaum hatte der Junge ihn erkannt, als er auch schon aufsprang und ihm entgegenhastete. Aufschluchzend warf sich der Junge gegen den großen Mann und umarmte ihn fest, presste das Gesicht in die Wolfsfellkleidung und weinte vor Glück.

Sky sah, wie es im rauen Gesicht seines Vaters zuckte, wie er den Scheitel des elternlosen Jungen streichelte. Nach schweren Atemzügen stahl sich ein Lächeln auf sein Gesicht.

„Hier, Billy, deine Bibel“, sagte er schließlich leise. „Dieses Erlebnis war grausam. Aber es werden auch wieder bessere Tage kommen.“

„Ja“, schluchzte Billy. „O ja, ich will daran glauben.“

Dan hob den Jungen hoch und trug ihn zu seinem Pferd. Dabei entglitt dem Jungen die Bibel, und Sky hob sie wieder auf und folgte seinem Vater. Billy saß schon auf dem Pferd, als Sky an das Tier herantrat und ihm die Bibel entgegenhielt.

„Hier, Billy, dein Buch.“

Der Bann war gebrochen. Billy hatte keine Angst mehr vor Sky.

* * *

„Wenn ich das mit eigenen Augen sehen sollte, was du mir berichtet hast, Chattanooga, wird der Teufel die verdammten Sioux holen.“

Im klirrenden Trab zog die Schwadron durch die verwehende Hitze des Abends. An ihrer Spitze ritten Major Lawford, der Hornist und Chattanooga. Die Schwadron war vor vielen Stunden in Fort Indian Rocks ausgerückt. Chattanooga, dem Kommandanten von Fort Indian Rocks seit langem gut bekannt, führte sie durchs Indianergebiet.

„Ich habe nicht übertrieben, Pitt“, krächzte er und zerrte das strähnige Haar aus dem faltigen und bärtigen Gesicht. „Es waren Sioux. Das wirst du selber erkennen.“

„Du hast mächtig Schwein gehabt, Chattanooga“, meinte Major Peter Lawford. „Fast wäre die Armee einen ihrer besten Scouts losgeworden.“

„Das kannst du laut sagen“, versetzte Chattanooga. „Ich war weggeritten und wollte die Umgebung erkunden, da stieß ich auf Spuren und folgte ihnen. Dann brach das Unwetter herein. Ich verlor die Fährte und suchte Schutz. Viel später erst kam ich zurück und sah die letzten Sioux. Da machte ich, dass ich davonkam. Ich wusste ja, dass keiner der Dillons überlebt haben konnte.“

Der junge Major war bereits ergraut in den kriegerischen Auseinandersetzungen im Grenzland am Missouri.

„Ich habe gute Beziehungen, Chattanooga. Ich kenne ein paar Männer im Senat in Washington. Ich werde sie ansetzen, damit endlich der Befehl zur Ausrottung der roten Teufel erlassen wird. Der Präsident muss endlich begreifen, dass die Verträge keinem Weißen hier im Westen nützen.“

„Du kannst mir glauben, Pitt, ich hasse die Sioux wie die Pest“, erklärte Chattanooga. „Wenn es nach mir ginge, würde in drei Jahren kein einziger Sioux mehr am Big Horn leben.“

„Ich weiß, dass nur das plötzliche Unwetter dich davor bewahrt hat, abgeschlachtet zu werden.“

Chattanooga nickte und deutete voraus.

„Da steht der Wagen.“

Major Lawford ließ halten und in Gruppen ausschwärmen. Die Kavalleristen zogen die Säbel und Faustfeuerwaffen und peitschten ihre Pferde in hartem Galopp durch die Strauchlücken. Major Lawford, ständig gefolgt von seinem Hornisten, jagte mit Chattanooga geradewegs auf den Planwagen zu. Zweifellos hatten die Männer Mut. Hier konnten überall tödliche Fallen sein.

Die Hufe rissen Erdschollen hoch und durchfetzten das hohe Gras.

Schon hatten die Soldaten den Planwagen in einem weiten Bogen umstellt. Eine knappe Minute später standen Lawford und Chattanooga am Grab.

„Hier muss ein Weißer vorbeigekommen sein“, murmelte Chattanooga und ließ den Blick über die Prärie schweifen. „Er hat sie alle begraben, den Mann, die Frau und den Jungen.“

„Was sind das für Lanzen und Pfeile?“

„Sioux-Waffen, daran besteht kein Zweifel, Pitt. Frag deinen Sergeant. Er wird es bestätigen.“

„Du hast recht, sie scheinen die Kleidungsstücke mitgenommen zu haben.“

„Ich irre mich nie, Pitt. Dafür bin ich schon zu lange in diesem Land.“

„Lebst du noch mit der Indianerin zusammen?“

„Sicher“, antwortete Chattanooga abweisend und ging zu seinem Pferd zurück.

* * *