Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nevicata

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

Une trilogie encensée par la critique !

Marchez sur les traces de Patrick Leigh Fermor et découvrez l'Europe comme vous ne l'aviez jamais imaginée

Un matin gris de décembre 1933, le jeune Patrick Leigh Fermor quitte l’Angleterre avec l’idée de traverser l’Europe à pied jusqu’à Constantinople. Une aventure qui sera le grand événement de sa vie et dont il tirera un récit magistral en deux volumes (Le Temps des offrandes et Entre fleuve et forêt), aussitôt reconnus comme des chefs-d’œuvre.

Mais plutôt que d’arriver à Constantinople, le second livre s’arrêtait aux gorges du Danube, à la frontière de la Serbie et de la Roumanie. Qu’en était-il de la dernière partie de ce voyage enchanteur au cœur d’une Europe aux portes du cataclysme ?

Pendant des années on crut ce troisième manuscrit abandonné, inachevé, voire inexistant. Nombreux sont ceux qui désespéraient de le lire un jour… Puis, miracle, aujourd’hui paraît enfin ce troisième récit, La Route interrompue, inédit, magistral, qui nous mène jusqu’au Mont Athos en Grèce.

Presque quatre-vingts ans jour pour jour après que le jeune « Paddy » a pris la route, voici les trois livres réunis sous le titre de

Dans la nuit et le vent.

Ce livre constitue la première édition intégrale de l’une des œuvres majeures du XXème siècle, un chef-d’œuvre d’humanisme à la rencontre d’un monde disparu, où éclatent l’intelligence, la culture et la passion juvéniles de l’auteur. Les différents tomes sont également disponibles à la vente séparément sous les titres :

Le Temps des offrandes, Entre fleuve et forêt et

La route interrompue.

Un périple passionnant à travers l'Europe des années 30.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Un enchantement de fraîcheur, de drôlerie, d'aventures. -

Jean d'Ormesson, Le Figaro Magazine

Il faut beaucoup de pudeur, peut-être du recul, pour parler aussi bien du bonheur -

Nicolas Bouvier, L'Express

L'art du voyage, on l'a compris, est d'abord un art de la digression. Le livre se confond avec le voyage lui-même. -

Frédéric Vitoux, Le Nouvel Observateur

On se laisse conduire avec un plaisir constamment renouvelé par l'art et l'érudition d'un magistral écrivain-voyageur. -

Jacques Franck, La Libre Belgique

Qui se priverait d'un tel livre ? -

Luis Lema, Le Temps

Le plus légendaire des écrivains-voyageurs. -

Catherine Golliau, Le Point

Un chef-d'œuvre du récit de voyage à la britannique -

Marc Semo, Libération

À PROPOS DE L'AUTEUR

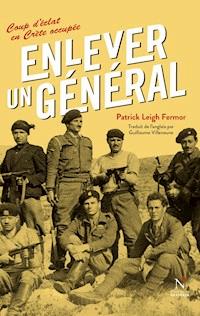

Patrick Leigh Fermor (1915-2011) est un écrivain et voyageur anglais, ancien officier des Services spéciaux de l’armée britannique en Crète durant la Seconde Guerre mondiale. En dehors de ses voyages, il partagea sa vie entre la Grèce et l’Angleterre. Ses nombreux livres révèlent un écrivain d’une merveilleuse érudition, profondément attaché aux langues et cultures.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1739

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Note de l’éditeur

Aux premiers jours de l’été 2013, un manuscrit inédit du grand écrivain-voyageur anglais Patrick Leigh Fermor atterrit sur le bureau de nos éditions. Quelques centaines de pages, dans lesquelles « Paddy », comme il aimait être appelé, raconte la dernière partie du long voyage qu’il entreprit à pied à travers l’Europe en 1933, à l’âge de dix-neuf ans.

Une aventure qui fut le grand événement de sa vie et qui le rendit célèbre par le merveilleux récit qu’il en tira bien des années plus tard. Deux volumes parurent alors, aussitôt reconnus comme des chefs-d’œuvre, traduits en de nombreuses langues. Paddy y retraçait une grande partie de son périple entamé à Londres par un matin gris de décembre 1933. Mais plutôt que d’arriver à Constantinople, le second volume s’arrêtait aux gorges du Danube, à la frontière de la Serbie et de la Roumanie.

La question devint vite lancinante. Qu’en était-il de la dernière partie du récit, de la fin de ce voyage enchanté dans l’intimité d’une Europe aux portes du cataclysme ? Quand paraîtrait cette suite désormais tant attendue ? Longtemps lecteurs, voyageurs et éditeurs ont pressé Paddy de questions à ce propos – un tel chef-d’œuvre ne pouvait demeurer inachevé.

Pendant des années on crut ce troisième manuscrit à peine esquissé, abandonné, inachevé, même inexistant. Nombreux sont ceux qui désespéraient de le lire un jour, surtout après le décès de l’auteur en 2011.

Puis, miracle, surprise, voilà son éditeur londonien qui annonce il y a quelques mois la parution prochaine du volume tant attendu. L’automne 2013 verra The Broken Road trôner dans toutes les belles librairies britanniques, presque quatre-vingts ans jour pour jour après que le jeune Paddy a pris la route. Une parution que l’on doit à l’excellent travail d’édition des écrivains Colin Thubron et Artemis Cooper.

Accueillir un grand écrivain dans son catalogue est le bonheur de l’éditeur. Publier l’œuvre maîtresse d’un monument littéraire de la fin du XXe siècle est un honneur. D’emblée on nous a demandé si nous ne comptions publier que ce troisième livre, intitulé La Route interrompue. Certes, il se suffit à lui-même. Porté par la traduction admirable de Guillaume Villeneuve (« Personne ne lira plus la version anglaise » en dira le francophile Paddy !), il est d’une telle force, d’une telle richesse que ce choix serait pleinement justifié. Mais, en refermant l’ouvrage qui lui aurait fait découvrir Leigh Fermor, le lecteur ressentirait immanquablement, forcément, le besoin de plonger dans les épisodes antérieurs de cette odyssée unique. À l’inverse, le lecteur qui aurait déjà connu les deux premiers volumes, ne serait-il pas enchanté de les voir ainsi réunis pour la première fois ?

Nous avons donc choisi de publier le récit dans son intégralité, en un livre, espérant apaiser la longue attente des uns et faire entrevoir à d’autres l’absolue perfection de ce voyage.

Paul-Erik MondronBruxelles, mai 2014

Avant-propos du traducteur

« Nun bin ich fern von jeder Welt ein sanftes Rot erfüllt mich ganz » Arno Holz, Phantasmus, 1898

« Dieu a donné une sœur au souvenir et il l’a appelée espérance. » Michel-Ange

Quand le jeune Patrick ou Paddy ou Michael Leigh Fermor quitte Londres avant Noël 1933, il laisse un champ de ruines dans sa brève carrière scolaire. Encore mineur à dix-neuf ans, selon les lois de l’époque, il a déjà le sentiment d’être un raté. Que fera-t-il de sa vie ? Sans fortune, sans diplôme dans une entre-deux-guerres qui vit une grave crise et le chômage de masse, nul ne semble l’attendre. Qui pourrait croire qu’il entame le voyage – le pèlerinage – qui le sauvera à tous égards, « rachètera le temps », lui ouvrira la vie, et suscitera la présente trilogie qui figure assurément parmi les livres majeurs de la fin du XXe siècle ? (Je dis livres tout court et non « livres de voyage », terme que l’auteur lui-même n’aimait pas.) J’ai idée que Paddy – comme tous l’appelèrent plus tard, après son voyage – n’ignorait pas, au fond de lui et avant tous, que cette aventure serait rédemptrice.

Il n’était certes pas démuni pour en tirer le suc et en faire un livre, incroyablement lettré pour son âge, sachant par cœur des pans entiers de poésie anglaise, française, latine et grecque dont il nous donne plus loin la liste inouïe – il la devait d’abord à sa mère, célébrée dans le troisième tome – et déjà doué d’un vrai style littéraire. Plein de joie de vivre, il adorait chanter – cela ne nous paraît-il pas incroyable, en un temps où personne ne chante plus ? Il recelait le désir ardent d’apprendre, la passion du sens et de la traduction, ce goût de l’otium ou de la σχολή que les Anciens nous ont transmis tant que s’enseignèrent grec et latin, celui de l’éducation libérale où le savoir est une fin en soi, sans aucune application pratique, ni, horresco referens, « professionnalisante ». Mais comment imaginer que cette pérégrination, ce savoir-comment-vivre, le tirerait d’affaire, lui donnerait un but – qui ne serait pas Constantinople –, lui ferait découvrir l’amour, sous les traits d’une princesse moldave, Balasha, lui ouvrirait sa deuxième patrie de cœur, la Grèce, l’armerait pour faire une belle guerre pleine d’audace et de courage, lui permettrait, après avoir traversé l’Europe, de savoir vivre 96 années, en ayant nagé dans l’Égée, au pied d’un degré à-pic, tous les jours jusqu’à 95 ans, en cultivant jusqu’au bout l’hospitalité et l’amitié ?

Mais rien de tout cela, peut-être, n’eût été possible si Paddy n’avait d’abord su espérer. Espérer envers et contre tout, croire qu’il saurait échapper au fatum qui semblait partout le poursuivre, en aimant le monde européen – pays, peuples, langues, œuvres humaines et naturelles – qui s’offrait à lui pourvu qu’il le veuille.

Comment voyager ? Comment voir ? Comment vivre ? S’agissait-il, en 1933, d’envoyer ou de décrire des cartes postales, à la descente d’un avion qui permet de faire un demi-tour du monde en quelques heures ? De se brancher, aussitôt « arrivé », sur la Toile pour « poster » le fruit d’un mitraillage électronique opéré sans mystère ni discernement ? D’envoyer – d’ordinateur à ordinateur, et non d’une main tenant l’outil qu’est la plume (se souvient-on de la leçon de Rimbaud ?) au toucher, à l’odorat et à la vue du destinataire – des mots virtuels écrits plus vite que leur ombre, au sens propre si l’on ose dire ? Après le passage de la mer, notre jeune homme allait d’abord marcher – il y aurait certes, de loin en loin jusqu’à Constantinople, des carrioles à cheval, des péniches et des bacs, un cabriolet, un bel alezan, Malek, quelques autobus de campagne et des omnibus, mais il marcherait surtout – pour penser (comme on le fit d’Aristote à Nietzsche en passant par Thoreau), pour voir et tout simplement pour vivre.

Voilà pourquoi les épisodes qu’on s’apprête à découvrir – ou à relire – et pour ne parler que du premier volume, du char à voile des Pays-Bas filant sur le canal gelé, de l’exploration ethnographique et linguistique de la Hofbraühaus munichoise (ses officiers nazis, ses bourgeois boudinés, ses paysans et artisans) suivie d’un quasi-coma éthylique, de la griserie infiniment plus civilisée suscitée par les plafonds de Melk, des cartes improvisées décrivant les invasions barbares de l’érudit de la Wachau, de Konrad l’ami viennois coiffé par Habig et de son dortoir de l’Armée du Salut, jusqu’au Samedi saint à la frontière de la Hongrie, juché sur le Danube, restent et resteront gravés dans la mémoire du lecteur : il en émane un numen indélébile.

Pour cette reconstruction de soi, d’abord passée symboliquement par le choix de son autre prénom, Michael (jusqu’à la rencontre de Balasha : combien d’artistes n’ont pu créer qu’ainsi, de Thoreau à Molière et Voltaire ?), Leigh Fermor ressuscitait la tradition du goliard-étudiant1, du moine-érudit médiéval, itinérant, allant d’ermitage en monastère dans toute l’Europe, au temps où l’Église, à la suite de saint Benoît, était la seule et première force culturelle, le vrai ferment d’unité, avec son latin. Dans tout le voyage, il n’allait rencontrer qu’un seul contemporain, un jeune Allemand attiré comme Gœthe par l’Italie, ayant ressenti le même appel, celui du Wanderer, cet emblème de l’âme et du lied allemands. Il nous apprend que l’accueil gratuit du vagabond, en Hollande ou en Allemagne, fût-elle nazie, n’avait encore rien d’insolite. Si la fortune sourit aux audacieux, presque toujours à la belle jeunesse – et il était beau garçon –, quel courage lui avait-il fallu cependant pour sauter le pas, en sachant bien qu’il voyagerait à la dure, par nécessité et aussi – il s’en explique étrangement à la fin – à cause d’un certain masochisme. Car il partait pour longtemps : « je me demandais quand je reviendrais » nous dit-il en voyant disparaître les dernières lumières anglaises en mer du Nord. Il mettait ainsi ses pas dans ceux des bannis et réprouvés qu’a toujours engendrés Albion, de Shelley à Byron, en passant par Beckford ou Wilde...

En obéissant à cette vocation, en renonçant à tout, le jeune homme opérait un mouvement de conversion analogue à celui des postulants et des novices, eux aussi si exceptionnels, de tout temps. Empressons-nous de dire qu’il confesse à la fin ne prier presque jamais (à vingt ans) et n’en faisons pas une grenouille de bénitier ! Il reste que Paddy, en espérant, savait qu’il recevrait au centuple ce qu’il abandonnait,2 qu’il rebondirait, malgré les épreuves inévitables. Elles furent nombreuses, au cours du périple : outre les conditions climatiques, froid intense, pluie, neige, tempêtes, il doit affronter deux vols de tous ses biens, dont ses précieux carnets, en Allemagne et en Bulgarie ; à plusieurs reprises, il n’a pas un sou pour manger car la livre sterling hebdomadaire, envoyée d’Angleterre par la poste, a du retard ; il est parfois blessé et surtout il se perd dans la nuit, une fois dans un trou d’eau glacée gigantesque, en pays totalement inconnu et désert. Le passage de la forêt qui se referme sur lui, au bord des à-pics de l’Athos, est poignant. Pas de cailloux de Petit Poucet pour se tirer d’affaire, ni même d’étoiles. On mesure dans ce livre ce qu’est un vrai voyage dans notre vallée de larmes. La mort ne rôde pas loin du solitaire, sauvé par l’espérance et, en effet, par la prière, aux effets miraculeux sur le mont Athos, où le temps des mortels n’existe plus.

Si le jeune Leigh Fermor ne priait pas, il était chrétien et se rapprocherait plus tard de l’Église, catholique ou orthodoxe. Avec quelle foi, quelle attention aux rites, nous décrit-il les offices auxquels il a pu assister de halte en halte, singulièrement à la fin de l’ouvrage sur la « Sainte Montagne ». Il dérive spontanément vers les cathédrales et les monastères dès le début du voyage3. Et il n’est pas indifférent que la dernière phrase du livre soit le reflet de celle l’éloignant d’Angleterre : « je me demande quand je reviendrai ici », de celles qu’on a en quittant une seconde patrie, en l’occurrence la Grèce du Mont Athos.

Il faut peut-être insister ici sur la deuxième vertu théologale qu’est la foi, après l’espérance. Elle se pare d’une allégorie magique sous la plume de notre auteur.

Au moins autant qu’aux érudits du Moyen Âge, Paddy emprunte en effet, en Anglais qu’il reste, une analogie précieuse au monde animal, aux plus spirituelles des créatures de Dieu, chéries de tous les saints, dont le plus vénéré peut-être en Occident, le mendiant d’Assise, saint François : les oiseaux. Parmi eux, les plus importants sont ici les cigognes. Leur passage rythme la trilogie, dans un somptueux bruissement de rémiges. Comme elles, il va du nord au sud puis du sud au nord. Comme elles, il franchit les montagnes – mais il doit les gravir –, Carpates et Balkan puis Athos. Comme elles, il a deux patries et la mémoire de chacune. Or comment douter que leurs immenses migrations ne soient actes d’espérance et de foi ?4 Ces pérégrinations ne sont-elles pas ce qui donne du sens à leur vie, ne sont-elles pas ce qui leur permet de vivre, au sens plein du terme, au moins autant que les deux conclusions, temporaires, de leur route, toujours interrompue ?

L’analogie va plus loin : l’auteur imagine le vol des cigognes, ce qu’elles voient du haut du ciel en passant, leur traversée des apparences. De même, il se plaît à nous décrire à maintes reprises ce qu’il voit de haut, sa vue plongeante sur les cours et les cloîtres, tel un démiurge ou un contemplatif. Il n’est plus agi par ce qui lui arrive, mais il est l’auteur de sa vie et de sa théoria en échappant à tout regard indiscret. C’est encore un de ses leitmotivs dans la trilogie, que sa fascination en présence des ermites, qu’il s’agisse de moines, de bergers, de pêcheurs, vivant absolument seuls et autonomes. Nul ne sait où ils sont et ils ne dépendent de personne. C’est un sort très enviable à ses yeux. Il nous avoue ainsi plusieurs fois sa joie (sans se l’expliquer) dans « la conscience que personne au monde ne savait où j’étais », par exemple en s’endormant dans une mosquée abandonnée, en Bulgarie. Il pourrait reprendre à son compte les vers d’Arno Holz cités en épigraphe : « Me voici/maintenant/loin de tout monde/comblé de douceur et de pourpre »5 ou la dernière phrase de l’Oscar Wilde du De Profundis qui se félicite que la Nature envoie le vent effacer ses empreintes « afin que personne ne le piste pour lui nuire ». Est-ce possible, même imaginable, à l’âge des satellites, de la filature électronique constante, ignorée, désirée, dans laquelle la jeunesse occidentale est désormais élevée ?

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind ? « Qui chevauche si tard dans la nuit et le vent ? » commence Le Roi des aulnes : libre à chacun, jeune ou moins jeune, d’imiter notre voyageur – de citer Gœthe, de pleurer ou sourire en écoutant Dietrich Fischer-Dieskau chanter Schubert ou Hugo Wolf, d’ignorer tablettes, téléphones et ordinateurs portables. Ce refus personnel du soi-disant progrès nous est possible, si la lutte contre les barrages ou les centrales nucléaires nous échappe, en « démocratie » : on verra la tristesse du post-scriptum ajouté au deuxième volume, déplorant la tragique disparition, sur le Danube, entre le Kazan et les Portes de Fer, des berges, des routes et de l’île musulmane à minaret arpentées avec éblouissement par notre marcheur de 1934, avant qu’un immense lac de retenue vienne tout noyer et qu’un barrage n’appauvrisse sans retour flore et faune. Paddy ne voyait pas d’excuse à « cette gigantesque spoliation ».

Après la foi, l’amour : le mouvement d’amour de la jeunesse qui le porte vers autrui, les peuples européens inconnus, parfois méprisés ou proscrits, au premier rang desquels les extraordinaires Roms/Bohémiens/Tziganes qui hantent l’Europe centrale, ce mouvement reste possible. C’est l’amour de la vie sous tout plumage, des oiseaux – cigognes, mais aussi alouettes, grives, traquets motteux, hochequeues, chants des butors et des loriots… – mais aussi lapins ou lièvres, buffles rêveurs, sangliers et cerfs, chats acrobates ou chiens compagnons d’un jour – de tous les arbres et plantes qu’il sait identifier à vingt ans – euphorbes, hêtraies, chênes-verts, sals, arbousiers, caroubiers… – de la profusion architecturale, picturale, musicale. Les pages ici consacrées à la peinture de paysage, à l’école du Danube, aux lansquenets allégoriques, au changement de perspective des peintures italienne et hollandaise, restent indépassables. Et n’est-ce pas une ode d’Horace récitée en latin, en vue du mont Ida, qui lui avait permis de faire la paix avec le général allemand enlevé en Crète et qu’il retrouverait bien plus tard ? La culture européenne avait triomphé de toute haine dans l’âme et le cœur du vaillant Major : on verra comment, dans l’Allemagne en ruines de 1945, il se rend dans un château familial des Rantzau pour tenter d’avoir des nouvelles de son hôte d’avant-guerre à Bucarest, le Junker diplomate Josias, dont il nous a fait le portrait le plus reconnaissant, le plus flatteur.

Paddy s’élève contre tout racisme, tout ethnocentrisme culturel. Il ne fait pas que dormir dans les mosquées, il les visite, et aussi les cimetières musulmans, et assiste aux prières. Il arpente certes le champ de bataille qu’est le centre du continent, qui vit s’affronter chrétiens et musulmans – à Vienne, dans les Balkans, à Constantinople –, il n’ignore rien des croisades, y compris la pire d’après Steven Runciman6, celle de 1204, des barbares « chrétiens » contre leurs frères d’Orient, mais sait que l’islamophobie est le danger qui guette l’Europe en tout temps, le fantasme que nous nous sommes construit7. Il affiche son goût des langues, ne mettant rien au-dessus du français, dont son traducteur put mesurer qu’il savait toutes les nuances8, ce français qui avait succédé au latin comme truchement de la civilisation, pas seulement en Roumanie, mais en Turquie, mais en Angleterre, mais dans le Saint-Empire romain, si sauvagement disloqué à Versailles… On verra que c’est dans la version « du comte Prozor » – dès l’adolescence, il fait grand cas des traducteurs – qu’il découvre, médusé, les Frères Karamazov, dans la soupente d’un charron.

Son amour de la vie, il l’exprime encore par sa description des costumes (alors si divers, parfois d’une vallée à l’autre – il n’est pas indifférent qu’il nous parle de Jermyn Street au départ de Londres, lui qui goûta longtemps les beaux habits et les déguisements de bals masqués), des manières (les « jolies manières » de la famille Meran au volume II, par exemple, manières qui étaient aussi les siennes, avec une attention inouïe à l’adressage des enveloppes), de la cuisine (fût-ce sous ses plus simples atours – les œufs à la coque beurrés bus dans un verre (Eier im Glas) à la mode allemande, l’eau-de-vie de framboise (Himbeergeist) chère aux pays de grand froid, telle recette grecque de yaourt, les gousses d’ail…)

Paddy se passionne bien sûr pour les faits ethnographiques : on n’oubliera pas de sitôt les pages consacrées à la danse des pêcheurs grecs et tout ce qu’elle lui inspire (volume III), aux mœurs des bergers Saracatsanes, nomades irréductibles dans un monde de sédentaires pas encore mondialisés… Shakespeare n’est jamais loin, de l’intrigante mention scénique d’un « rivage de Bohême » dans le Conte d’hiver à sa pièce « la plus entomologique » – le lecteur a quelques centaines de pages pour trouver la réponse à ce calembour fermorien. Car Paddy aimait les farces, chanter et déclamer à l’envers ou dans une autre langue, se hâtant « de rire avant que d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri ». Comme l’ont bien vu plusieurs de ses nécrologues9, il inversait ainsi une nature facilement contemplative, qui voulait oublier la sentence des Pères du désert : « Tu ris alors que tu vas mourir ? »10

Mais revenons à la sœur aînée de l’espérance, le souvenir : quoi de plus étrange que le travail des deux premiers tomes (parus en 1977 et 1986) écrits de mémoire, près d’un demi-siècle après la fin du voyage, par leur auteur qui avait perdu toutes ses notes, à la suite d’une série de malchances dues à la guerre ? Quoi de plus miraculeux que la parution posthume du troisième volume, en septembre 2013 ? À la fin du premier volume, douze ans avant la chute du Mur de Berlin, nous voyons apparaître le « Journal vert », talisman conservé depuis 1939 par la princesse Balasha malgré les bouleversements de sa vie en Roumanie communiste. Échouée dans une campagne perdue, elle le rendit à Paddy en 1965, qui le chérirait jusqu’à sa mort : ses notations incroyables de maturité, de style et de subtilité, à vingt ans, ont fourni, outre les passages mentionnés à la fin du premier volume, dans le troisième, la transition télégraphique entre Burgas et Constantinople et toute la fin du livre, à son tour entièrement rédigée : le séjour sur l’Athos du 24 janvier au 18 février 1935. Pour ce troisième volume, les éditeurs Colin Thubron et Artemis Cooper11, exécuteurs littéraires de Paddy, ont effectué un travail admirable, en respectant tant l’esprit que la lettre de l’auteur : le gros du livre, La route interrompue, dont les éditeurs ont choisi le titre, est constitué d’un texte intitulé A youthful journey (« Un voyage de jeunesse ») écrit en 1964, avant les deux premiers volumes, commande d’une revue américaine, mais jamais publié car quinze fois plus long que demandé…12 Peu avant sa mort, Paddy s’était mis à le retravailler, aiguillonné et assisté par une amie à laquelle tous ses lecteurs sont très redevables, Olivia Stewart. Grâce au très attentif Paul-Erik Mondron et à ses éditions belges raffinées, nous avons pu revoir la version française des deux premiers tomes, gommer de trop nombreuses erreurs (jamais corrigées malgré diverses réimpressions) et la trilogie paraît entière en un seul livre splendide dont le francophile Paddy aurait été ravi.

Qu’il ait lu ou pas ses deux premiers récits, le lecteur s’apprête donc à plonger dans un exercice étrange de relativité temporelle, l’œuvre tour à tour d’un homme âgé de 60 ans, de 70 ans (l’âge ou il franchirait l’Hellespont à la nage, après Byron), de 90 ans ou de 20 ans écrivant, avec amour et gratitude, sur le voyage d’une vie : l’unité de ton est telle que le temps s’abolit, sub specie æternitatis. Et qu’il soit permis au traducteur de remercier à son tour la Providence qui lui fit découvrir Le temps des offrandes à 19 ans, le traduire à 29, Entre fleuve et forêt deux ans après et achever ce voyage en traduisant La route interrompue vingt-trois ans plus tard !

Mais on ne se résout pas à dire adieu à Paddy, puisque le voyage continue, que nous allons le retrouver à cheval sur lapuszta, surplombant un aigle royal sur sa corniche, comme si l’allégorie héraldique se faisait tangible !, que nous allons l’imaginer épié, flairé par les loups des Carpates puis ceux de l’Athos, le verrons batifoler nu comme un ver, au sortir du Körös, dans une meule toute fraîche et parfumée, comme peinte par Monet, dans les bras d’une jeune paysanne rieuse, déjeuner sur l’herbe avec des amis distingués servis en gants blancs et découvrir les grandes outardes du comte Lajos…

Évocations qui sont tout autre chose que des vignettes : telle la chasse à la croule de Lévine, dans Anna Karénine, elles nous disent bien plus que ce qu’elles semblent nous dire. C’est la vertu du poète. Leigh Fermor en était un.

Guillaume VilleneuveDans les Grisons, le 11 février 2014 (Paddy aurait eu 99 ans aujourd’hui)

1. Parfois un peu fripon : on comprend que Paddy sache plus de Villon que de tout autre poète français et le traduise déjà…

2. Aussi faut-il saluer le choix très pertinent de l’évangile lu à sa mémoire, lors du service célébré à Londres, à St-James de Piccadilly, le 15 décembre 2011, en présence du tout-Londres et même d’un émissaire du prince de Galles, de ces versets prônant l’abandon à la Providence : « Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement (…) Considérez les lis, comme ils ne filent ni ne tissent. Or je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux » (Luc 12, 22-31).

3. Paddy, toujours intéressé par le monachisme, effectua maintes retraites au cours de sa vie. N’est-ce pas chez les bénédictins français de St-Wandrille, toujours attachés au grégorien millénaire et au latin, qu’il rédigea son premier grand livre, The Traveller’s Tree (1950) consacré aux Antilles ? N’a-t-il pas consacré un merveilleux opuscule au monachisme chrétien, A Time to Keep Silence (1957, à paraître chez Nevicata) ?

4. Il n’est pas sans ironie qu’un livre de Tim Birkhead, aussi passionnant que positif et scientiste, L’oiseau et ses sens (dans ma traduction, Paris, 2014), pointe malgré lui dans cette direction métaphysique…

5. Traduction de René Lasne dans son admirable Anthologie bilingue de la poésie allemande, Verviers, 1967.

6. Histoire des croisades, Paris, 2007, trad. D. A. Canal et G. Villeneuve, III, II, I.

7. Rien ne lui paraît plus charmant que le salut musulman : « Quand un nouveau venu les rejoignait, portait la main au cœur, aux lèvres et au front, les doux murmures généreux de salaams qui lui répondaient s’accompagnaient du même frémissement triple des mains, qui s’achevait par une paume posée sur le ventre et une inclinaison de la tête. Cet accueil, qui semblait spontané, exhalait une grâce et une aisance infinies ». Voir infra pages 660 et 661.

8. Du « raidillon » proustien qu’il sut reconnaître en 1991 à l’élégantissime « transylvain », qu’il m’apprit, je pourrais citer d’innombrables exemples de sa maîtrise de notre langue. La version française a du reste été enrichie par l’auteur d’ajouts spécifiques, à la main sur deux tapuscrits pieusement conservés, telle la référence au Latin mystique de Remy de Gourmont. Et Paddy traduisit deux des plus grands stylistes français du XXe siècle, Colette et Paul Morand.

9. On pourra lire, par exemple, l’éloge que lui a consacré la grande Jan Morris, sur le site : www.guillaume-villeneuve-traducteur.fr

10. L’apophtegme exact des Pères figure dans la Patrologie latine de Migne, MPL073, colonne 864, 23. « Vidit senex quemdam ridentem (…) et tu rides ? »

11. Auxquels je suis très obligé pour les éclaircissements qu’ils ont bien voulu me prodiguer.

12. N’en paraîtrait qu’un extrait dans la livraison de mai 1965 de ladite revue, Holiday, intitulé A Cave on the Black Sea (voir A. Cooper, Patrick Leigh Fermor, An Adventure, Londres, 2012, page 325).

CARTES

De la Corne de Hollande au moyen Danube

Du moyen Danube aux Portes de Fer

Des Portes de Fer au Mont Athos

LE TEMPS DES OFFRANDES

De la Corne de Hollande au moyen Danube

NOTE DU TRADUCTEUR

Je dédie cette traduction française à mon amie Joanna Rodd, comtesse d’Hauteville, qui me fit découvrir l’original, en 1979. Comment aurions-nous deviné que j’aurais un jour le bel honneur difficile de le traduire ?

Linque tuas sedes alienaque litora quaere,

o juvenis : major rerum tibi nascitur ordo.

Ne succumbe malis : te noverit ultimus Hister, Te Boreas gelidus securaque regna Canopi, quique renascentem Phoebum cernuntque cadentem major in externas fit qui descendit harenas.

Pétrone

I struck the board and cry’d ’No more ;

I will abroad’.

What, shall I ever sigh and pine ?

My life and lines are free ; free as the road, Loose as the wind.

George Herbert

For now the time of gifts is gone –

O boys that grow, O snows that melt, O bathos that the years must fill – Here is dull earth to build upon Undecorated ; we have reached Twelfth Night or what you will… you will.

Louis MacNeice

« Abandonne ta demeure et recherche les rivages étrangers, Ô jeune homme : ton univers en sera grandi. Ne succombe pas aux maux : le lointain Danube te connaîtra, et Borée glacé et les paisibles royaumes de Canope, et tous ceux qui voient Phœbus renaître et chuter : qui débarque sur des sables distants s’en trouve grandi. »

Pétrone

« Je tapai du poing sur la table et criai : “Il suffit ! Pars à l’étranger !” Car enfin, soupirerai-je, m’attristerai-je toujours ? Ma vie, mes chemins sont libres, libres comme la route, Déliés comme le vent. »

George Herbert

« Car le temps des offrandes est passé – Ô garçons qui grandissent, ô neiges d’antan, Ô langueur que les années doivent combler– Voici la terre brute pour bâtir Sans fard ; nous en sommes À la Nuit des Rois ou ce que vous voudrez… Ce que vous voudrez. »

Louis MacNeice

Lettre de présentation à Xan Fielding

Cher Xan,

Je viens de réunir les comptes-rendus de ces voyages, ce qui explique que l’époque où ils se déroulèrent me paraît très proche et plus proches encore les événements récents ; aussi ai-je du mal à croire que 1942, l’année de notre première rencontre en Crète – nous étions tous deux enturbannés de noir, bottés, enroulés dans une écharpe, armés d’une dague à manche d’ivoire et d’argent, enveloppés d’un manteau de poil de chèvre blanche et noirs de crasse –, remonte à plus de trois décennies. Bien des rencontres et des aventures devaient suivre cette première entrevue sur les pentes du mont Kedros et le genre de guerre que nous menions était heureusement assez irrégulier pour que nous pussions rester oisifs pendant de longues périodes à l’abri des montagnes : c’était le plus souvent à hauteur du vol de l’aigle, sous les branches ou les étoiles ou sous les stalactites ruisselantes, que nous parlions de notre vie d’avant-guerre, étendus entre les rochers.

De fait, l’indifférence à la saleté des grottes et la rapidité à l’approche du danger pouvaient sembler des qualités indispensables durant l’occupation de la Crète. Mais, contrairement à ce qu’on aurait pu attendre dans une guerre moderne, ç’avait été le choix désuet du grec au collège qui nous avait déposés sur le seuil. Avec une perspicacité naguère insoupçonnable, l’armée avait compris que la langue morte, même mal sue, servirait de raccourci vers la langue actuelle : d’où la soudaine irruption de nombreux personnages étranges sur les à-pics du continent et des îles. Étranges parce que cela faisait longtemps que le grec n’était plus obligatoire là où il était encore enseigné : c’était seulement l’objet du désir ardent – inconsciemment suscité, à mon avis, par les lectures enfantines des Héros de Kingsley – d’une minorité perverse et excentrique ; ces premières rêveries avaient laissé leur marque, vague mais charmante, sur tous ces troglodytes improvisés.

Par une amusante coïncidence nous n’avions ni l’un ni l’autre été au bout de nos études : un malheur familial avait interrompu les tiennes, le renvoi les miennes et nous étions entrés dans la vie plus tôt que la plupart de nos contemporains. Ces premières errances – impécunieuses, incessantes et qui nous enchantaient même si nos aînés les regardaient d’un drôle d’air – avaient suivi des cours assez semblables ; et, reconstruisant nos vies d’avant-guerre pour notre bénéfice mutuel, nous convînmes bientôt que les désastres qui avaient rompu nos amarres n’étaient nullement désastreux mais des coups de chance inouïs.

Ce livre voudrait achever et mettre en ordre, avec tous les détails dont je pourrai me souvenir, les premiers de ces voyages que nous racontions à l’époque comme ils nous revenaient. Le récit, qui devait s’achever à Constantinople, s’est avéré plus long que prévu ; je l’ai coupé en deux et ce premier volume s’interrompt au milieu d’un pont, capital mais arbitraire, qui enjambe le moyen Danube. Le reste suivra. Dès le début, j’ai voulu te le dédier, ce que je fais à présent avec joie et un peu de cérémonie, à la manière d’un torero qui jette la montera à son ami avant la corrida. Puis-je profiter de l’occasion pour faire de cette lettre une sorte de préface ? Je veux que le récit saute dans le vif du sujet dès le commencement sans luxe inutile d’explications préparatoires. Une brève esquisse du cadre dans lequel ces voyages prirent naissance s’impose néanmoins.

Il faut revenir un peu en arrière.

Au cours de la deuxième année de la Première Guerre mondiale, peu après ma naissance, ma mère et ma sœur s’embarquèrent pour l’Inde (où mon père était fonctionnaire du gouvernement colonial) et on me laissa au pays afin que l’un d’entre nous au moins survécût si le bateau venait à être torpillé. Je devais les rejoindre quand les mers seraient plus sûres ou bien rester en Angleterre si la situation ne s’améliorait pas en attendant la fin victorieuse de la guerre, qui ne pouvait tarder. Hélas, la guerre fut longue et les navires peu nombreux ; quatre ans passèrent ; dans l’intervalle, je fus confié aux soins d’une famille de gens très bons et fort simples, situation qui de temporaire était devenue durable par nécessité. Cette période de séparation fut pour moi l’opposé de l’épreuve décrite par Kipling dans Baa Baa Black Sheep. On me permettait de faire tout ce que je voulais dans tous les domaines. Il était impossible de désobéir : on ne m’ordonnait rien ; jamais un mot dur ou une gifle de mise en garde. Cette famille toute neuve, un arrière-fond de granges, de meules et de cardères, ennuagé de bosquets, de fossés et de sillons, tels sont mes premiers souvenirs visuels ; et je passai ces années importantes, qui sont dit-on les plus formatrices, comme une sorte de petit fermier rendu à la vie sauvage : j’en garde un souvenir de béatitude totale et sans mélange. Mais au retour de ma mère et de ma sœur je mis plusieurs champs entre elles et moi et repoussai leurs avances en émettant des borborygmes du Northamptonshire ; elles comprirent qu’elles avaient un sauvage sur les bras et pas très amical ; la joie des retrouvailles était tempérée par une consternation déchirante. J’étais tout de même attiré par ces belles étrangères : elles ne ressemblaient à rien de ce que j’eusse pu imaginer. La peau de crocodile des chaussures de l’une, le costume de marin de l’autre, mon aînée de quatre ans, me fascinaient ; la jupe plissée, les trois bandes blanches sur le col bleu, le foulard de soie noire avec son cordon noir et son sifflet et la casquette galonnée ornée de lettres d’or encore illisibles : HMS Victory. Entre les deux, un pékinois noir aux pattes blanches comme des guêtres sautait et bondissait dans l’herbe haute en jappant comme un fou.

Ces années de merveilleuse anarchie m’avaient apparemment rendu rétif à la moindre esquisse de contrainte. Grâce à son tact, son charme et son adresse, l’appui de ma prompte trahison, celui de Londres, de Peter Pan, Where the Rainbow Ends et Chu Chin Chow, ma mère réussit à provoquer un revirement complet d’affection et plus ou moins à me dompter dans l’intérêt familial. Cependant, mes premières expériences scolaires, quand l’heure en fut venue – dans un jardin d’enfants, puis à l’école de ma sœur qui acceptait aussi les petits garçons, enfin dans une abominable école primaire préparant au collège, près de Maidenhead, qui portait le nom d’un saint celte –, connurent toutes le même dénouement catastrophique. D’abord inoffensif, désormais plus présentable, doué d’une rafraîchissante liberté d’allure, je faisais pour commencer une excellente impression. Mais quand apparaissaient mes premières influences, ces vertus éphémères devaient avoir l’air d’une façade de petit lord Fauntleroy, un déguisement cynique pour cacher le diablotin à la Charles Addams qui se cachait derrière : elle noircissait d’autant la somme de forfaits qui ne tardaient pas à s’amasser. Quand il m’arrive d’entrevoir aujourd’hui des enfants de ce calibre je suis pénétré de compréhension et simultanément d’effroi.

Autour de moi, ce fut d’abord l’ahurissement puis le désespoir. Après une bêtise particulièrement inquiétante on m’emmena même voir deux psychiatres. J’ai appris dans une biographie récente, et non sans intérêt, que Virginia Woolf avait consulté le plus aimable des deux ; l’idée m’est venue que je l’avais peut-être croisée dans la salle d’attente ; hélas, je n’étais pas encore né. Le second de ces messieurs, à l’aspect plus austère, recommanda une école pilote et mixte pour enfants difficiles près de Bury-St-Edmunds.

Salsham Hall, à Salsham-le-Sallows, était un manoir hybride mais charmant ceint de bois, pourvu d’un lac aux contours irréguliers, sous les ciels vastes du Suffolk que trouent de nombreux clochers. Un personnage aux cheveux gris, au regard fou, le Major Truthful1 la dirigeait ; et quand j’eus repéré deux barbes – très rares à l’époque – au milieu d’un personnel mêlé d’allure excentrique, puis les lourds bracelets, l’ambre, les pompons et les tissus manufacturés, que j’eus fait la connaissance de mes condisciples – environ trente garçons et filles de quatre à vingt ans, tous en blouson brun et sandales, qui allaient du jeune prodige musical presque génial et souvent épileptique au neveu de millionnaire chassant les voitures avec une canne le long des routes de campagne, en passant par la jolie fille, légèrement kleptomane, d’un amiral, le fils d’un héraut d’armes, affligé de cauchemars et d’une passion contagieuse et innée pour l’héraldique, les attardés, les somnambules et les mythomanes (je veux parler de ceux dont l’imagination était plus développée que les autres, ce qui d’ailleurs ne faisait de tort à personne car personne ne nous croyait) enfin, les petits fripons de mon genre qui étaient seulement très pervers –, je sus que j’allais m’y plaire. La gymnastique rythmique dans la grange – hommage à la nature – ou les danses campagnardes dirigées par le Major à la tête du personnel et des enfants pouvaient sembler un peu effrayantes de prime abord dans la mesure où tout le monde était nu. Solennels ou sautillants, en mesure avec un piano droit et un hautbois, nous formions les figures de En ramassant les haricots, ou la Ronde de Sellinger, de La Pêche aux bâtons et La Vieille Taupe.

Nous étions au plus fort de l’été. Tout près, il y avait les vergers clos, les énormes groseilles à maquereau rouges et or, les filets jetés sur les groseilliers qui abusaient les étourneaux mais pas nous ; au-delà, les perspectives imprécises et séduisantes formées par les arbres et l’eau. Je compris aussitôt le sens secret du paysage : le retour à la vie sauvage, celle de Robin des Bois. Choisir une Marion et une bande, obtenir des filles qu’elles tissent des mètres d’étoffe verte sur les métiers à tisser thérapeutiques, puis qu’elles y taillent des capuchons grossiers pourvus de plastrons crénelés, couper des arcs et les pourvoir de cordes, s’emparer des cannes de framboisiers pour faire des flèches et disparaître dans les bois, tout cela était affaire de quelques jours. Personne ne nous arrêtait : « Fay ce que vouldras »2, telle était toute leur loi. Les écoles anglaises, à partir du moment où elles quittent l’ornière de la convention, deviennent des oasis d’étrangeté et de comédie où l’on aimerait bien s’attarder. Hélas, des impropriétés à peine devinées parmi le personnel ou les enfants les plus âgés – à moins qu’elles n’aient concerné ces deux groupes –, des choses dont nous n’avions qu’un faible écho dans nos tanières sylvestres provoquèrent la fermeture de l’école et je me retrouvai vite, homme des bois en exil, parmi les ceinturons à boucle de serpent et les battes de cricket de l’abominable école préparatoire susmentionnée. Pas pour longtemps, comme on pouvait le prévoir, après cet intermède d’enivrante licence.

Ma mère assumait ces catastrophes tant bien que mal. Je débarquais impromptu au milieu du trimestre ; une fois ce fut à notre ferme de Dodford, minuscule village de chaumières sous un bois escarpé plein de digitales et aussi de renards – où un ruisseau dévalait la rue et où elle écrivait des pièces tout en apprenant à voler, bien que sans argent, sur un biplan Moth dans un aérodrome distant de quarante milles ; un autre jour aux studios de Primrose Hill, près de Regent’s Park, à portée de rugissement des lions du zoo pendant la nuit, appartement où elle avait persuadé son voisin, Arthur Rackham, de peindre des scènes inouïes sur une porte – des nids d’oiseaux emportés sur une crête de vague, des marchandages de nains sous des racines protubérantes ou des souris entrechoquant leurs glands à boire ; plus d’une fois, enfin, au 213 de Piccadilly où nous emménageâmes par la suite, dans un merveilleux appartement aux allures de caverne d’Aladin auquel on accédait par un escalier vertigineux et qui dominait d’interminables perspectives de réverbères et les panneaux publicitaires lumineux et acrobatiques de la place. Je me retrouvais sur le paillasson avec un air penaud, flanqué d’un professeur dévidant une histoire déprimante. Même désarçonnée, ma mère avait trop d’imagination et d’humour pour laisser s’installer une atmosphère lugubre. Ces revers répétés ne m’emplissaient pas moins de désespoir et du désir d’en finir.

Il se trouve que ce désastre-là coïncida avec l’une des rares permissions de mon père qui dirigeait le relevé géologique de l’Inde. Ma mère et lui étaient déjà séparés, à l’époque, et dans la mesure où il n’avait de congé que tous les trois ans, nous nous connaissions à peine. D’un seul coup de baguette magique, je me retrouvai dominant le lac Majeur puis Côme, tâchant de ne pas me laisser distancer par ses enjambées de géant sur les montagnes couvertes de gentianes. C’était un naturaliste achevé et fier, à juste titre, d’appartenir à l’Académie des sciences ; il avait même découvert un minéral indien auquel il avait donné son nom et un ver étrange pourvu de huit poils sur le dos ; enfin – trouvaille exquise ! –, une formation particulière de flocon de neige. (Beaucoup plus tard, je devais me demander, au milieu des tempêtes de neige des Alpes, des Andes ou dans l’Himalaya, si tel ou tel était le sien.) Son immense et frêle charpente, vêtue d’une veste Norfolk de tweed chiné poivre et sel et d’une culotte de tweed, était harnachée d’équipements. Chargé de son filet à papillons et de ses jumelles, je reprenais mon souffle tandis qu’il effritait du quartz ou du hornblende au pied du Monte Rosa avec son marteau ou qu’il ouvrait avec un déclic sa loupe de poche pour inspecter les fossiles et les insectes du Monte della Croce. Sa voix, en de tels instants, se faisait tout à la fois caverneuse et enthousiaste. Très soigneusement, il enchâssait les fleurs sauvages dans une boîte à herboriser doublée de mousse en attendant de les classer par la suite ; parfois il s’arrêtait pour esquisser une aquarelle en équilibre sur un roc. Comme cela devait le changer, me disais-je, des éléphants et des jungles pleines de singes et de tigres qui formaient selon moi – et je n’avais pas tout à fait tort – son cadre habituel. Revenu au niveau de la mer, je le suivis à travers la moitié des musées de l’Italie du Nord.

Trois années paisibles s’ensuivirent. Gilbert et Phyllis Scott-Malden, leurs trois fils et une demi-douzaine de garçons bachotant sous leur responsabilité, habitaient une grande maison au milieu d’un jardin négligé en plein Surrey. (Quand je pense à eux, de même qu’à la sœur de Mrs. Scott-Malden, Josephine Wilkinson, qui devait avoir une grande influence dans les années suivantes, c’est avec la plus grande reconnaissance et une immense affection.) Il était quant à lui un excellent philologue et un maître patient et bon en toutes circonstances ; pour elle, elle agrémentait sa rigueur d’une vive passion pour la prose, la poésie et la peinture. Il m’arrivait encore de me rendre odieux mais je m’assagissais dans l’ensemble et progressais rapidement dans les matières qui me plaisaient ; c’est-à- dire en tout sauf en mathématiques où ma nullité semblait approcher la débilité. Nous montions des pièces, jouions des scènes de Shakespeare ; étendus sur l’herbe, à l’ombre d’un chêne vert, nous écoutions Mr. Scott-Malden nous lire la traduction des Grenouilles d’Aristophane par Gilbert Murray en picorant dans un plat de prunes ; il passait à l’original pour expliquer et mettre en relief les passages comiques et les onomatopées. Nous nous étions construit une cabane dans un énorme noyer avec des échelles de corde pour monter à mi-hauteur, après quoi il fallait se hisser à la main ; on me permit d’y dormir pendant tout mon dernier trimestre. Malgré les maths, je décrochai tant bien que mal l’examen et attendis avec impatience et une confiance bien téméraire ma vie de collégien.

D’abondantes lectures sur le Moyen Âge, sur sa période sombre comme sur son apogée, m’avaient donné de cette époque une vision romanesque et la King’s School de Canterbury suscita des émotions diamétralement opposées à celles de Somerset Maugham dans le même cadre ; elles avaient davantage à voir avec celles de Walter Pater soixante-dix ans plus tôt et étaient probablement celles-là mêmes, pensai-je en me flattant, qu’avait éprouvées Christopher Marlowe encore plus tôt. Il me paraissait impossible d’oublier que l’école avait été fondée au tout début de la christianisation anglo-saxonne, c’est-à-dire avant la fin du VIe siècle ; alors les membres épars de Thor et d’Odin étaient encore incandescents dans les bois du Kent : pour cette raison, on pouvait juger modernes les bâtiments les plus anciens, postérieurs de quelques décennies à l’invasion normande. Merveilleux sentiment, vertigineux et enivrant, de toiles d’araignée antiques – d’une atmosphère à la fois hautaine et obscure qui transformait ces fameux temples du savoir, fondés huit ou dix siècles plus tôt, en champignons criards et revêtait ces lieux vénérables et les vastes étendues naturelles qui les entouraient, les ormes immenses, l’Entrée Noire, les arches ruinées et les cloîtres – et tant que j’y pensais, les flèches sonores et pleines de choucas de la grande cathédrale angevine elle-même, ainsi que le fantôme de saint Thomas Becket et les os du Prince Noir – d’une aura de mythe quasi préhistorique.

Bien que ce dût être une passion unilatérale, tout se passa bien pendant quelque temps. J’aimais presque tout le monde, depuis le directeur et mon housemaster jusqu’au dernier employé, et progressais irrégulièrement en langues anciennes et modernes, de même qu’en histoire et géographie – c’est-à-dire en tout, une fois de plus, sauf en mathématiques. Je découvris que le sport m’ennuyait ; j’adorais la boxe et n’y étais pas mauvais ; en été, ayant choisi l’aviron au lieu du cricket, je m’allongeais tranquillement à côté de la Stour, très en amont des grincements rythmés et des exhortations, pour lire Lily Christine et Gibbon et bavarder avec d’autres lotophages sous les saules. Je vomissais des torrents de poésie, mauvaise et imitative, mais qui paraissait malgré tout dans les journaux du collège. J’écrivais et lisais intensément, chantais, discutais, dessinais et peignais : je me taillais quelques petits succès comme acteur, metteur en scène, ou décorateur ; et je me fis des amis talentueux et entreprenants. L’un d’eux, Alan Watts, plus vieux d’un an, était un latiniste et helléniste distingué qui publia un livre remarquable sur le bouddhisme zen, contre toute attente, des années avant que ce sujet ne soit à la mode, alors qu’il était encore au collège. Il devait devenir par la suite une autorité sur les religions orientales et occidentales. (Dans son autobiographie, A ma manière3 qui parut peu avant sa mort prématurée, il y a quelques années, il parle assez longuement de mes ennuis au collège – et en particulier de leur fin subite – avec un chaleureux parti pris en ma faveur ; et s’il se trompe ici ou là dans son analyse, ce n’est pas sa faute.)

Que se passait-il ? Je crois le savoir aujourd’hui. Une tentative livresque pour contraindre la vie à ressembler davantage à la littérature était encouragée – on aurait pu le prévoir – par mes souvenirs d’anarchie : traduire aussi vite que possible des idées en actes l’emportait sur toute idée de punition ou de danger ; dans la mesure où mon activité et mon agitation dépassaient la normale, il s’ensuivait un chaos généralisé. Les autres n’y comprenaient rien. « Vous êtes fou » s’exclamaient les préfets et les monitors, les sourcils noués et écarquillés comme ceux d’un demi de mêlée, tandis que de nouveaux méfaits voyaient le jour. La plupart de mes transgressions impliquaient un franchissement des limites spatiales aussi bien que celles du règlement – des escapades nocturnes et autres, dont la moitié seulement était découverte. De fréquentes colles ajoutaient kilomètre après kilomètre d’hexamètres latins et des fautes vénielles – distraction, oubli et incertitude quant à l’endroit où je devais être – remplissaient l’intervalle séparant les bourdes catastrophiques ; quant à ce motif de punition, « a oublié ses livres sous le préau », il revenait sans cesse. Il y eut quelques violentes bagarres ; des comportements incohérents interprétés, peut-être avec raison, comme un désir de se faire remarquer ; « tous les prétextes sont bons pour faire rire », telle était en général la manière dont on en rendait compte ; quand j’y avais réussi, on préférait cette litote : « essaie d’être drôle ». Toujours cette humiliante litote ! Ces commentaires ne quittaient pour ainsi dire pas les lèvres des surveillants. Édiles et porteurs de verges, ils gardaient un code inflexible et toute entorse à celui-ci entraînait de rapides et souples sanctions qui venaient vous frapper à hauteur d’épaule en sifflant dans les bureaux lambrissés avec une énergie considérable ; quels qu’en fussent les résultats, cependant, elles ne m’atteignaient pas en profondeur et, bien que désagréables et en ce qui me concernait, battant tous les records de fréquence, elles semblaient sans effet, cliniquement et moralement parlant. Que la victime supporte de telles sessions avec une nonchalance assez bien étudiée, et une sombre et funeste aura commencera à l’entourer qui la rendra peu à peu insupportable. Tout allait de mal en pis et l’avant-dernier bulletin de mon housemaster, en cours de troisième année, avait une inquiétante tonalité : « … quelques tentatives de progrès, écrivait-il, mais plus encore pour éviter de se faire pincer. C’est un dangereux mélange de sophistication et d’imprudence qui fait redouter son influence sur les autres garçons. »

Le répit ne dura que quelques mois. Comme on craignait que je ne me fusse un peu blessé en skiant dans les Alpes bernoises juste avant mon seizième anniversaire, je coupai à un trimestre et demi de collège et fus temporairement dispensé de sport à mon retour : quand les autres partaient comme un seul homme, un ballon ovale sous le bras, je sillonnais quant à moi les routes du Kent sur une bicyclette, allais admirer les églises normandes de Patrixbourne et Barfrestone ou explorer les quartiers inconnus de Canterbury. Cette aubaine d’oisiveté et de liberté ne tarda pas à coïncider avec une ultime série de méfaits qui effacèrent toutes les bonnes impressions. Un regard plus sagace m’eût enseigné que la patience était épuisée en haut lieu et que toute nouvelle incartade serait la goutte d’eau qui ferait déborder le vase.

Les enceintes des temples du savoir sont propices aux liaisons passionnées mais, par quelque hasard exotique, je portai le regard au-dehors et une fois de plus en des lieux interdits. J’étais au moment où l’on tombe violemment et souvent amoureux et mes goûts esthétiques, entièrement éduqués par les Contes de fées illustrés d’Andrew Lang, s’étaient fixés des années plus tôt sur les filles des illustrations d’Henry Ford avec leurs longs cous et leurs yeux oblongs de préraphaélites, tour à tour filles de roi, « pucelles » de glace, gardiennes d’oies ou ondines, et mes récentes errances m’avaient mené au fond d’une grotte verte et parfumée, embellie de fleurs, de fruits multicolores et de végétation – en d’autres termes un magasin de primeurs qu’elle tenait à la place de son père – à la vision d’un tel être. L’effet fut immédiat. Elle avait vingt-quatre ans, c’était une ravissante beauté, de celles qui inspirent les sonnets, et je peux encore la voir et entendre cet accent profond, si attendrissant, du Kent. Il se peut qu’une telle adoration, incongrue et subite, lui ait pesé mais elle était trop bonne pour le montrer et puis peut-être était-elle intriguée par les vers qui lui arrivaient en averses. Je savais qu’une telle amitié, quelle que fût son innocence, battait en brèche des tabous trop nombreux et trop évidents pour qu’il fût besoin d’édicter une interdiction explicite ; je n’en continuais pas moins à me précipiter dans la boutique, derrière le marché à bestiaux, dès que j’avais un moment de libre. Mais les habits noirs que nous portions, nos cols cassés si raides et les larges canotiers mouchetés avec leurs rubans de soie bleue et blanche étaient aussi remarquables qu’une enseigne de magasin. On me suivit discrètement, on nota mes stratagèmes et, au bout d’une semaine, je fus pris la main dans le sac – c’est-à-dire tenant la main de Nellie, action la plus téméraire qui vint jamais couronner cette passion ; nous étions dans l’arrière-boutique, assis sur des paniers de pommes retournés et c’en était fait de ma scolarité.

Quelques mois après cet échec, l’idée d’une carrière militaire, laquelle flottait dans l’air depuis quelque temps, commença à se préciser ; et le concours de Sandhurst dressa la tête au loin. Mais comment passer sur le renvoi ? Quand on le sollicita, mon ex-préfet, homme imprévisible et brillant, rédigea la lettre de recommandation nécessaire puis l’envoya ; et, de même que celle du capitaine, c’était une lettre épatante. (Elle était sans ressentiment ; les autorités scolaires avaient éprouvé de la déception en même temps que du soulagement ; pour moi un accablement complet. Mais je leur étais reconnaissant d’avoir choisi pour me renvoyer des raisons plus avouables que l’accusation d’être un gêneur exaspérant. Leur prétexte avait un air audacieux et romanesque.)

Je n’avais pas encore passé le brevet – où j’eusse certainement échoué à cause des maths – et comme il était indispensable aux élèves officiers, je me retrouvai vite à Londres, à présent âgé de dix-sept ans, à bachoter pour un examen baptisé le brevet de Londres. Je passai l’essentiel des deux années suivantes à Lancaster Gate, puis à Ladbroke Grove, tout seul dans un appartement qui dominait la cime des arbres, sous l’égide bienveillante de Denys Prideaux. Avec lui, je travaillais les maths, le français, l’anglais et la géographie ; et le latin, le grec, l’anglais et l’histoire, le plus souvent dans les transatlantiques de Kensington Gardens, avec Lawrence Goodman. (Méprisant les conventions et poète, il m’emmenait voir toutes les pièces de Shakespeare qui étaient à l’affiche.) Pendant la première année, j’eus une vie plutôt sage, j’avais un certain nombre d’amis, on m’invitait à séjourner à la campagne où je me livrais à des sports rustiques et je lus durant ce temps-là plus de livres que je ne devais jamais lire pendant une période comparable. Je réussis mon examen de façon honorable dans la plupart des matières et même sans déshonneur dans celles que je redoutais.

Mais une longue période de transition était encore à venir.

L’un des premiers chapitres de ce livre traite assez longuement de la manière dont les choses commencèrent à changer ; la manière dont je quittai la compagnie de camarades de concours qui n’avaient rien de surprenant pour pénétrer des milieux plus âgés, à la fois plus mondains, bohèmes et libertins ; les rescapés, en quelque sorte, de la jeunesse dorée, mais dix ans et vingt mille doubles whiskies après leur heure de gloire ; ce régime ne semblait pas du tout leur avoir nui, cependant. Leur monde, tout neuf pour moi, brillant et plutôt pervers, me captivait ; c’était merveilleux d’être le plus jeune, surtout pendant les errances nocturnes et dissipées qui venaient clore toute soirée (« Mais ce garçon bruyant n’a pas d’endroit où aller ! On peut l’emmener lui aussi. »). J’étais à l’âge où l’on change très vite : une seule année renferme cent métamorphoses ; et, tandis qu’elles filaient comme dans un kaléidoscope, je commençais à me dire que je n’étais pas fait pour la vie de soldat en temps de paix. Plus important, l’acceptation de deux poèmes et la publication de l’un d’eux – dont tout le monde s’accordait à dire qu’il ne traitait que de chasse au renard – m’enflammaient du désir d’écrire.

À la fin de l’été 1933, avec la permission de Mr. Prideaux, je déménageai avec intrépidité puis établis mes quartiers dans une vieille maison un peu penchée de Shepherd Market où plusieurs de mes amis étaient déjà installés. Ce petit îlot de passages, de petites boutiques et de pubs géorgiens et victoriens avait le charme, aujourd’hui tout à fait disparu, d’un village égaré dans les splendeurs encore intactes de Mayfair. Je me voyais déjà, en m’installant, prêt à écrire avec une détermination et une diligence quasi balzacienne. Au lieu de quoi, pour mon malheur futur et ma plus grande joie immédiate, la maison devint le cadre de fêtes déchaînées et ininterrompues. Nous payions trois fois rien notre gîte à miss Beatrice Stewart, notre bonne logeuse, et toujours en retard. Ce dernier point lui était indifférent mais elle nous suppliait souvent de faire moins de bruit aux petites heures du matin. Jadis amie et modèle de nombreux peintres et sculpteurs, elle gardait le souvenir de la bohème plus policée des générations passées. Elle avait posé pour Sargent et Sickert, Shannon et Steer, Tonks et Augustus John et ses murs en portaient de rayonnants témoignages ; hélas, la perte d’une jambe dans un accident de voiture l’avait cruellement diminuée. Beaucoup plus tard, un ami devait m’apprendre qu’elle avait inspiré à Adrian Jones sa figure dela Paix dans le quadrige juché par Decimus Burton sur l’arche de Wellington. Je ne peux passer au sommet de Constitution Hill sans songer à elle et regarder la déesse ailée et chargée de lauriers qui vole dans le ciel. À vol d’oiseau, sa fenêtre se trouvait à moins d’une minute.

Mon plan ne prospérait pas. Cette fuite imprudente hors de mon précédent appartement, l’abandon des repas et tout ce qui les accompagnait chez mon tuteur avaient réduit mes fonds à une livre par semaine et à voir la façon dont les choses se présentaient, il semblait bien qu’il me faudrait attendre encore avant que mes écrits me vaillent l’opulence. Je me débrouillais tant bien que mal mais le début de l’hiver arriva et avec lui la dépression et l’anxiété. Des passages encourageants suivis d’égratignures et de bouleversements avaient marqué ma carrière jusqu’ici ; ils continuaient ; mais j’avais désormais l’impression de flotter vers la désintégration dans un lacis de récifs submergés et mal repérés. Au moment où l’on allume les lampes, à la fin d’un jour humide de novembre, je regardais d’un air morose les pages cornées étalées sur ma table puis, par la fenêtre, les reflets mobiles de Shepherd Market, et songeais, à entendre la musique venue de la chambre d’en bas, puisque Night and Day venait de succéder à Stormy Weather, que Lazybones n’allait pas tarder quand soudain, presque aussi subite que les vers de Herbert qui ouvrent ce livre, l’inspiration jaillit. Un projet se déplia, aussi rapide et complet qu’une fleur japonaise en papier dans un verre.

Changer de cadre ; abandonner Londres et l’Angleterre et traverser l’Europe comme un clochard – ou, selon une de mes formules typiques, comme un pèlerin ou un moine itinérant, un goliard, un chevalier désespéré ou le héros du Cloître et du foyer4 ! Voilà que ce n’était pas seulement évident mais bien la seule chose à faire. Je voyagerais à pied, dormirais dans les meules en été, m’abriterais dans les granges quand il pleuvrait ou neigerait et ne fréquenterais que les paysans et les clochards. Pourvu que je vécusse de pain, de fromage et de pommes, en tâchant de faire aller avec cinquante livres par an, tel lord Durham, après avoir supprimé quelques zéros5, il me resterait même quelques sous pour du papier et de l’encre et une chope de bière ici ou là. Une vie nouvelle ! La liberté ! Quelque chose que je puisse écrire !

Avant même d’avoir regardé la carte, je savais que deux fleuves me donnaient les grands axes de mon voyage : le Rhin charriait ses flots jusqu’aux Alpes, puis il y avait les Carpates peuplées de loups, ligne de partage des eaux, et les cordillères des Balkans ; là, au terme des méandres du Danube, la mer Noire commençait de dérouler ses contours mystérieux et asymétriques ; quant à mon ultime destination, je n’avais pas une hésitation. Flottant dans le ciel, l’horizon de Constantinople pointait ses gerbes de cylindres minces et ses hémisphères dans la brume marine ; au-delà planait le Mont Athos et l’archipel grec répandait déjà son rallye-papier d’îles sur la mer Égée. (Toutes ces images jaillissaient de ma lecture des livres de Robert Byron habités par une Byzance vert dragon, elle-même hantée par les serpents et assourdies de gongs ; j’avais même fait la connaissance de l’écrivain dans un night-club noyé de fumée et de saxophone et aussi noir que le Tartare.)

Je m’interrogeai pendant les premiers jours : fallait-il partir à deux ? Mais je savais que l’entreprise devait être solitaire et la rupture totale. Je voulais réfléchir, écrire, m’arrêter ou reprendre la route à mon allure, pour observer les choses d’un œil neuf et entendre des langues vierges de tout mot connu. Avec un peu de chance les conditions modestes de mon voyage m’obligeraient d’éviter les lieux où l’on parlait anglais ou français. Des flots de syllabes étranges ne tarderaient pas à s’engouffrer dans des oreilles purgées et attentives.

L’idée ne fut pas très bien accueillie de prime abord : pourquoi ne pas attendre le printemps ? (Londres frissonnait pour lors sous les voiles de la pluie d’hiver.) Mais quand ils eurent compris que ma décision était ferme et irrévocable, la plupart des adversaires devinrent des alliés. Après avoir été réticent, Mr. Prideaux commença de goûter le projet et décida d’écrire en Inde en présentant ma démarche sous l’angle le plus favorable ; j’avais l’intention de les mettre devant le fait accompli