13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sommer 1952. Als Patrick Leigh Fermor 37-jährig über das Taygetos-Gebirge in das bitterschöne Land der Manioten bis an den südlichsten Zipfel der Peloponnes wandert, ist er in seiner Heimat bereits ein Kultautor."Es gibt kaum einen Fels oder Bach, zu dem es keine Schlacht und keinen Mythos gibt, kein Wunder, keinen Aberglauben, keine Geschichte... Meine Streifzüge durch Griechenland gelten den entlegensten Landstrichen, denn dort findet man, wonach ich suche."Gerade in der rauen, vom übrigen Griechenland durch den Taygetos abgeschnittenen Mani wittert Fermor Lebensformen und Bräuche, die direkt aus dem untergegangenen Byzanz oder dem mythischen Altertum zu kommen scheinen. So findet sich in der aus dem Stegreif gesungenen Totenklage, wenn die Sängerin sich die Haare rauft, Andromaches Trauer um Hektor wieder.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 598

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

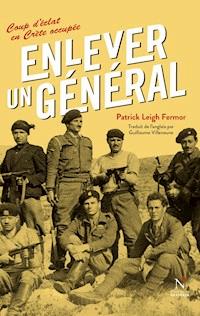

Patrick Leigh Fermor

Mani

Reisen auf der südlichen Peloponnes

Aus dem Englischen von Manfred Allié

Patrick Leigh Fermor

Mani

Reisen auf der südlichen Peloponnes

Aus dem Englischen von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié

Die Originalausgabe »Mani – Travels in the Southern Peloponnese« erschien 1958 bei John Murray in London. Für Joan, in Liebe Erfolgsausgabe der Neuübersetzung Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © 1958 by Patrick Leigh Fermor © 2011 by Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf, Satz und E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978–3–908778–05–9www.doerlemann.com

Patrick Leigh Fermor

Vorwort

Bevor ich mit der Arbeit an Mani begann, sollte es eigentlich nur ein Kapitel unter vielen sein, in einem Buch, das die Etappen und Stationen, die Erlebnisse, Erkenntnisse und Erfahrungen einer langen Reise über das griechische Festland und über die Inseln beschreiben sollte – eine Art Rekapitulation vieler früherer Reisen. Ich begann in Konstantinopel, was mir historisch, wenn auch nicht politisch der angemessene Ausgangspunkt für eine Studie der modernen griechischen Welt schien, und steuerte von dort einen Kurs westwärts durch Thrakien und Mazedonien, südwärts über das Pindosgebirge, nach Epirus und, wieder Richtung Osten, nach Thessalien; von da ging es südwärts zu den Felsgegenden am Nordufer des Golfs von Korinth, dann von neuem ostwärts durch Böotien und Attika nach Athen. Als nächstes kamen die Peloponnes, die Vielzahl der Inseln und Inselgruppen der griechischen Meere, der östliche Vorposten Zypern und, als Riese im fernen Süden, Kreta. Es war eine Reise, die ich unternahm, um all die losen Enden früherer Fahrten zu verknüpfen, Fahrten in alle erdenklichen Gegenden Griechenlands, denn schon ein paar Jahre vor dem Krieg hatte ich begonnen, kreuz und quer durchs Land zu wandern, und an etlichen Orten war ich auch länger geblieben. Der Krieg unterbrach diese Wanderungen nicht, auch wenn er ihnen für eine Weile einen anderen Maßstab und einen anderen Zweck gab; und seitdem sind sie mit Unterbrechungen weitergegangen bis zu exakt diesem Augenblick, in dem ich frühmorgens auf einer weißen Terrasse auf der Insel Hydra sitze.

Diese lange und faszinierende Reise war, genau wie alle vorhergehenden und folgenden, eine Kette von Busfahrten, von weiten Strecken auf dem Pferde- oder Eselrücken, von Wanderungen zu Fuß, Fahrten auf Inselfähren und Kaiken und in den seltenen ein, zwei Wochen des Luxus auf einer Jacht. Als ich am Ende wieder zur Ruhe kam, hatte ich so viele eselsohrige, eng beschriebene Notizbücher, daß es einem angst machen konnte. All dieses Material in einem einzigen Band zusammenzufassen war offensichtlich unmöglich. Wenn das Ergebnis in einem vernünftigen Rahmen bleiben sollte, dann lautete die schwierigste Frage, was nicht in das Buch hineinkonnte.

Ganz Griechenland ist lohnend und faszinierend. Es gibt kaum einen Fels oder Bach, zu dem es keine Schlacht und keinen Mythos gibt, kein Wunder, keinen Aberglauben, keine Geschichte, die die Bauern erzählen; und Erzählungen und Ereignisse, fast immer kurios oder denkwürdig, liegen bei fast jedem Schritt auf dem Wege des Wanderers. Es schien also am besten, wenn ich mich beim Schreiben um die Reihenfolge der Reise nicht weiter kümmerte; ich wollte keine dünne Schicht des gesammelten Materials über die felsige Landkarte Griechenlands ausbreiten, sondern mir das Land an einigen wenigen ausgewählten Orten vornehmen und dort, so weit es meine Fähigkeiten erlaubten, in die Tiefe gehen. Damit konnte ich mir den Luxus langer Abschweifungen erlauben, und indem ich versuchte, das Interesse des Lesers dafür zu wecken, konnte ich, räumlich wie zeitlich, weitaus mehr von dem, was ich über Griechenland und die Griechen in Erfahrung gebracht hatte, mit ihm teilen, als bei der schneller voranschreitenden Chronik einer wirklichen Reisebeschreibung. Mir ersparte es die Notwendigkeit, Dinge zu beschreiben, die schon oft beschrieben worden sind, und nur einer schuld- und pflichtbewußten Sorge um Vollständigkeit wegen hätte ich diese Schritte noch einmal nachgezeichnet; ich schaffte mir einen Freiraum und konnte ihn ganz mit Dingen füllen, die mein Interesse und meine Neugier geweckt hatten, die mich erregt und die mir Freude bereitet hatten. All das mit dem Leser zu teilen ist das erste der zwei Ziele dieses Buchs.

Das zweite Ziel, sowohl dieses Bandes als auch weiterer, die folgen sollen, ist eine Beschreibung der heutigen Griechen, der Berg- und Inselbewohner, im Kontext ihres Lebensraums und ihrer Geschichte; ich will vordringen in Regionen, die so unwegsam und entlegen sind, daß diese uralten Beziehung noch einigermaßen intakt ist. In den Städten und im zugänglicheren Flachland werden Bereiche des Lebens, die jahrhundertelang unberührt blieben, jetzt in Windeseile zerstört – ja, vieles ist verschwunden, seit ich zum erstenmal nach Griechenland gekommen bin. Antike und berühmte Stätten werden sorgfältig bewahrt, doch zwischen Coca-Cola-Flasche und Eisernem Vorhang wird vieles, was alt und ehrwürdig ist, werden viele lebendige Zeugen der Geschichte dieses Landes in den Staub getreten. Ich finde, es lohnt sich, ein wenig von diesem nicht ganz so Berühmten zu erkunden und zu bewahren, bevor es für immer verloren ist.

Meine Streifzüge durch Griechenland gelten also den entlegensten Landstrichen, denen, die am schwierigsten zu erreichen und am wenigsten von Touristen besucht sind, denn dort findet man, wonach ich suche. Dieses Buch ist in gewisser Weise das Gegenteil von einem Reiseführer, denn viele unter den bekanntesten Gegenden des antiken Griechenlands, viele der großen Schätze der Menschheit werden notgedrungen und mehr als unwillig – sofern nicht eine besonders faszinierende Verbindung zum Leben im heutigen Griechenland besteht – ausgelassen. Zwei Argumente fallen mir ein, mit denen diese Auslassungen leichter zu verschmerzen sind. Zum ersten nehmen die berühmten Stätten und Tempel der Antike meist so viel Raum in Büchern über Griechenland ein, daß die Geschichte der nachfolgenden Epochen vernachlässigt wird; und zum zweiten werden sie von Hunderten von gelehrten Federn immer wieder neu beschrieben, wohingegen in diesem Jahrhundert noch kaum jemand ein Wort über die ferne, karge, doch faszinierende Region der Mani geschrieben hat.1 Selbst mit diesen Beschränkungen des Materials konnte ich nicht verhindern, daß das Thema sich vom geplanten Kapitel zu einem Buch mittleren Ausmaßes auswuchs; und dabei habe ich immer noch vieles ausgelassen. Zu den Dingen, deren Fehlen ich ganz besonders bedaure, gehören der Vampirglaube in all seinen Erscheinungsformen und die Frage nach dessen Ursprüngen, ein Thema, dem ich viele Seiten hätte widmen sollen. Ich habe es ausgelassen, weil ich schon dem Aberglauben der Manioten soviel Platz einräume. Aber zum Glück (oder auch zum Unglück) gibt es Vampire auch in anderen Gegenden, wenn auch nicht so häufig wie auf der Mani; ich werde sie schon anderswo noch unterbringen.

Bleibt nur, der großen Zahl an griechischen Freunden und Bekannten zu danken, die mir mit ihrer Liebenswürdigkeit und Gastfreundschaft über all die Jahre so sehr geholfen haben. Mein ganz besonderer Dank gilt Amy und Walter Smart, die mich in der Normandie so gastfreundlich aufgenommen haben, und Niko und Tiggie Hadjikyriakou-Ghika, dafür daß ich in dem wundervollen Haus auf Hydra wohnen durfte, wo dieses Buch zum größten Teil entstanden ist.

Hydra, 1958 P. M. L. F.

1 Eine Ausnahme, auf die ausdrücklich hingewiesen sein soll, ist das bewundernswerte Kapitel (Mana) in Mr. Robert Liddells ausgezeichnetem Buch The Morea, das vor kurzem bei Cape erschienen ist.

1

Südwärts von Sparta

»Sehen Sie sich lieber vor, wenn Sie rauf nach Anavriti wollen«, sagte der junge Barbier düster und ließ dabei seine Schere klappern. Er traktierte eine weitere Handvoll Haar, in dem noch der Straßenstaub klebte. Ein mahlendes Geräusch kündete von der Amputation, und ein neues Büschel fiel zu den farblosen Überresten, die mich am Boden umringten. Der Kopf, der im Spiegel mir gegenüber aus dem Umhang herausschaute, wurde sichtlich kleiner. Er fühlte sich schon um mehrere Pfund leichter an. »Das sind üble Gesellen.«

»Wovor muß ich mich vorsehen?« Ich wußte nicht, ob es eine Warnung oder ein Scherz sein sollte. Die spartanischen Gesichter am anderen Ende des Ladens, die ich im Spiegel sehen konnte, zeigten ein gespanntes, gutmütiges Grinsen.

»Wovor?« Der Polizist beugte sich vor. »Die stehlen Ihnen die Kleider vom Leibe!«

Ein alter Arkadier im Rock ging sogar noch weiter. »Die ziehen Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab, mein Junge.« Ein Kind, das gleich neben dem Barbier stand, strahlte. »Die fressen Sie auf!«

Bei ihrem Tonfall konnte ich die Warnungen unmöglich ernst nehmen. Ich fragte, was an den Leuten denn so gefährlich sei.

»Na, die sind Juden«, sagte der Polizist.

»Behaupten sie wenigstens«, fügte ein Spartaner hinzu.

»Natürlich sind das Juden!« schrie der Arkadier, an ihn gewandt. »Die Dorfbewohner in Anavriti und Tripi, das sind allesamt Juden. Schon immer gewesen.« Inzwischen johlten die Männer im Spiegel beim Gedanken an diese zwei semitischen Dörfer hoch oben im Taygetosgebirge.

Es war eine verblüffende Information. Nie zuvor hatte ich von Juden auf der Peloponnes gehört. Die einzigen Juden, die es meines Wissens in Griechenland gab, waren die Sephardim des Nordens – in Saloniki und ein paar Städten im Inland, in Ioannina, Naoussa, Preveza und Arta zum Beispiel, und auf einigen der Inseln –, Juden, die Ladino und ein Spanisch aus dem fünfzehnten Jahrhundert sprachen. Ihre Geschichte ist allgemein bekannt. Als Ferdinand und Isabella sie 1492 aus Spanien vertrieben, hatte der Sultan sie gastfreundlich in den Gegenden von Konstantinopel und Saloniki aufgenommen, so wie die Medici ihnen erlaubt hatten, sich in Grosseto und Livorno anzusiedeln. Bei den Griechen gibt es keinen Antisemitismus: Griechische Geschäftsleute sind überzeugt, daß sie gewiefter sind als jeder Jude (und jeder Armenier obendrein); und die jüdischen Puppen im Schattenspiel Karagiozis sind wunderbar absurde Gestalten mit Kaftan und Zwirbelbart, sie heißen Jakob und Mosche und sprechen miteinander in einem grotesk verunstalteten Griechisch. Die Reihen dieser Juden sind durch die deutsche Okkupation grausam dezimiert worden.

Ich fragte, ob die Dörfler von Anavriti Spanisch sprächen. Ein Priester beugte sich im Spiegel vor und schnalzte verneinend mit der Zunge; er war der haarigste Mann, der mir je begegnet war. (Was macht der denn hier beim Friseur? dachte ich. Orthodoxe Geistliche dürfen sich weder den Bart scheren noch die Haare schneiden.) Es war, als starrten zwei dunkle Augen aus einem schwarzen Heuhaufen.

»Nein«, sagte er, »sie sprechen Griechisch genau wie wir. Als der Heilige Nikon der Büßer, der Apostel der Lakonier, unsere Vorfahren zum Christentum bekehrte, lebten diese Menschen in der Ebene. Sie flohen zu den Ziegen in die Berge, und dort leben sie seither. Sie gehen zur Kirche, sie empfangen die Sakramente. Es sind gute Menschen, aber Juden sind sie trotzdem.«

»Natürlich sind sie das«, krähte der alte Arkadier noch einmal. Inzwischen war ich rasiert und geschoren, die Überreste waren abgebürstet, und ich erhob mich aus meinem Stuhl. Als ich den Laden verließ, lehnte sich der Alte noch einmal zum Fenster hinaus in die Gluthitze von Sparta, schüttelte seinen Schäferstab und wiederholte mit einem Mund, in dem nur noch ein einziger grauer Zahn Wacht hielt, seine Warnung, daß sie uns bei lebendigem Leibe die Haut abziehen würden.

Der Mann, der uns zu den Mosaiken führte – das einzige Denkmal aus klassischer Zeit, das sich in der modernen Stadt Sparta erhalten hat, und auch das nur ein gräkorömisches –, bekräftigte die Geschichte. Seltsame Gesellen; Juden dazu … Wir folgten ihm ein paar Stufen hinab unter ein improvisiertes Dach. Mit einer Drehung des Handgelenks leerte er einen Krug über einem grauen Fleck auf dem staubigen Boden aus. Das Wasser zerfloß zu einem großen schwarzen Stern, und als es sich bis in die Ecken verteilt hatte, erschienen Umrisse, Farben erwachten zum Leben, und hübsche Bilder kamen zum Vorschein. Orpheus mit phrygischer Mütze spielte seine Leier inmitten einer verzauberten Menagerie aus Kaninchen, Löwen, Leoparden, Hirschen, Schlangen und Schildkröten. Dann, so weich und feminin wie Antinoos, tauchte Achilles zwischen den Frauen von Skyros auf. Im nächsten Raum breitete ein weiterer Wasserguß neue Wunder vor uns aus. Europa ritt – lieblich, wie eine Skulptur von Canova, mit sanft gerundeten Schultern, Wespentaille, kräftigen Schenkeln, üppigen Pobacken und langen Beinen – im Damensitz auf dem Rücken eines prachtvollen Stiers, der die schaumgekrönten Fluten in Richtung Kreta durchmaß.

»Sehen Sie nur, wie stolz Zeus ist, daß er sie auf dem Rücken trägt«, sagte der Mann. »Er lächelt stillvergnügt.«

Als wir gingen, war das Wasser auf den ersten Mosaiken schon wieder fast verdunstet, und die Blumen und Tiere und Figuren waren von neuem zur Unkenntlichkeit verblaßt. Zur Zeit des Pausanias war die berühmteste Sehenswürdigkeit der Stadt das Bruchstück eines der Eier der Leda, jenes ominösen zweidottrigen Eis, aus dem die schöne Helena geschlüpft war. (Das andere enthielt Klytämnestra, und beide teilten sie sich die jeweilige Schale mit einem der himmlischen Zwillinge.)

Die Gluthitze, die auf der Hauptstraße von Sparta den ganzen Tag über geherrscht hatte, hatte nachgelassen. Es wurde kühler in der lakonischen Ebene. Nur ein paar Meilen jenseits der Dächer, hinter einer wogenden Baumreihe, ragte das Taygetosgebirge in den Himmel, eine Palisade, die so schroff und unbezwingbar schien wie der Himalaja. Die Flanke dieses Felsklotzes hinauf stieg eine Straße bergan in meilenlangen Geraden und spitzen Kehren wie ein Zollstock; höher und höher hinauf, bis sie zwischen Gipfeln verschwand, deren bleichere Felsen die fast vollkommene Illusion ewigen Schnees vermittelten. Das war die Straße nach Anavriti, die Einfallschneise zu unserer ganz persönlichen Erkundung der Mani. Ein Mann, den wir zufällig in Mistra kennengelernt hatten und der sich als Direktor der Bank im schläfrigen Sparta erwiesen hatte, erwartete uns wie versprochen mit seinem Jeep, und während es in holpernder Fahrt durch die kühlen Wälder bis zu der Stelle ging, wo der große Zickzackweg in die Berge begann, stellte ich noch einmal meine Frage nach den Bewohnern von Anavriti. »Ja«, sagte er und bahnte sich dabei unter reichlicher Verwendung der Hupe einen Weg durch eine bimmelnde Ziegenherde; die zahllosen Hörner umgaben uns einen Moment lang wie dichtes Gestrüpp; »sie sagen, daß sie Juden sind, aber keiner weiß, weshalb oder woher sie kommen. Wahrscheinlich ist es nur Gerede.«

Es war schon merkwürdig. Mochte sein, daß er recht hatte. Doch die griechische Welt, die so viele in sich aufgenommen hat und in der so vieles in alle Winde zerstreut wurde, mit all dem Hin und Her ihrer Odysseen, ist eine Büchse der Pandora voller Absonderlichkeiten und voller Ausnahmen zu jeder nur erdenklichen Regel. Ich ließ mir durch den Kopf gehen, wie viele seltsame Gemeinschaften es hier gab: die weit verstreuten Bektaschi und die Rufai, die Mevlevi-Derwische vom Turm der Winde, die Liapen von Suli, die Pomaken des Rhodopengebirges, die Kizilbasch aus der Gegend von Kechros, die Feuerläufer von Mavlorevki, die Lasen der Schwarzmeerküste, die Linobambaki – kryptochristliche Muslime auf Zypern –, die Dönme – kryptojüdische Muslime in Saloniki und Smyrna –, die slawischsprachige Bevölkerung von Nordmazedonien, die Kutsowalachen von Samarina und Metsovo, die Tschamen aus Thesprotia, die versprengten Sulioten in Rumeli und auf den Ionischen Inseln, die Albanier von Argolis und Attika, die kravaritischen Bettelmönche von Ätolien, die wandernden Wunderheiler von Eurytania, die phallusschwingenden Bouraniden von Tyrnavos, die Karamanliden Kappadokiens, die Tsakonen des Argolischen Golfes, die Ayassier von Lesbos, die frankolevantinischen Katholiken der Kykladen, die türkischsprachigen Christen von Karamanien, die Färber vom Berge Ossa, die Manges von Piräus, die venezianischen Edelleute des Ionischen Meeres, die Altkalendarier von Keratea, die Zeugen Jehovas von Thasos, die nomadischen Sarakatsanen an der Nordgrenze, die thrakischen Türken, die Sephardim von Thessaloniki, die Schwammtaucher von Kalymnos und den karibischen Inseln, die Manioten auf Korsika, in der Toskana, in Algerien und Florida, die letzten griechischsprachigen Bewohner von Kalabrien und Otranto, die griechischsprachigen Türken bei Trapezunt an den Ufern des Of, die allgegenwärtigen Zigeuner, die Himarioten von Akrokeraunia, die Handvoll Gagausen im östlichen Thrakien, die Mardaiten im Libanon, die halb fränkischen Gasmulen der Morea, die kleinen armenischen Minderheiten in der Diaspora, die Bayern des attischen Heraklion, die Zyprioten von Islington und Soho, die Sahibs und Boxwallahs von Nikosia, die schwarzen Schafe aus der englischen Oberschicht von Kyrene, die Basilianermönche (idiorrhythmische wie zönobitische), die Anachoreten vom Berge Athos, die Chioten von Bayswater und im Guards’ Club, die Kaufleute von Marseille, die Baumwollhändler von Alexandria, die Schiffseigner von Panama, die Gemüsehändler von Brooklyn, die Amarioten von Lourenço Marques, die skipetarischsprechenden Attikaner von Sfax, die kretischen Fellachen von Luxor, die Elasiten hinter dem Eisernen Vorhang, die Kaufleute von Triest, die Lasen von Mariupol, deren Sprache krimtartarisch ist, die Pontier am Asowschen Meer, im Kaukasus und am Don, die türkisch- und armenischsprachigen Lasen in Südrußland, die Griechen des Donaudeltas, von Odessa und Taganrog, die Rentiers in ihrer immerwährenden villaggiatura an den schweizerischen Seen, die Töpfer von Sifnos und Messenien, die Aufschneider und die Gespenster von Mykonos, die Karaguni der thessalischen Ebene, die Niklier und Achamnomeri der Mani, die kleinen Schuhputzer von Megalopolis, die Franken der Morea, die Byzantiner von Mistra, die Venezianer und Genuesen und Pisaner der Halbinsel, die Knaben, die als Rekruten für die Janitscharenregimenter entführt wurden, die Mädchen für den Harem, die katalanischen Räuberbanden, die kondaritikasprechenden Leistenmacher von Zagarochoria, die Frauen in den Bordellen, die Loubinistika sprachen, die Angelsachsen der Warägergarde, ye olde Englisshe des levantinischen Handelskontors, die Klephten und die Armatolen, die Krumiden von Kolchis, die Koniariden von Loxada, die Schmuggler von Ayvalik, die Schwachsinnigen von Kefalonia, die Admirale von Hydra, die Phanarioten der Hohen Pforte, die Fürsten und Bojaren aus den Donaufürstentümern Moldau und Walachei, die Gebrüder Ralli in Indien, die Whittals in Konstantinopel, die Aussätzigen von Spinalonga, die politischen Gefangenen von Makronisos, die aus den Staaten heimgekehrten Prahlhanse, die zwei ehemaligen japanischen Strafgefangenen, die auf Kreta Schweine brieten, der einsame Neger von Chania und der wandernde Araber, dem ich vor Jahren in Domokos begegnet bin, der chinesische Teehändler von Kolonaki, der im Krieg in Piräus bei einem Bombenangriff umkam – wenn es all das, um nur ein paar wenige aufzuzählen, gab, warum dann nicht auch die Kryptojuden des Taygetos?

Wir gewannen in schwindelerregender Fahrt an Höhe. Mit jeder Serpentine entfaltete sich unter uns ein weiteres Stück Lakonien. Diese Hügel am Fuße der Berge lagen bereits im Schatten, doch ein sanftes Licht ließ die Hänge des Parnongebirges noch unwirklich in der Ferne schimmern. Durch die Klüfte zwischen den Bergen fielen die schrägen Strahlen der Abendsonne und erfüllten das Auf und Ab der Hügel von Lakedämonien mit grünen und goldenen milden Schatten. Die trägen Schlaufen des Eurotas waren auf die Größe eines Rinnsals geschrumpft, dessen Bett Oleanderbäume bezeichneten; sie spannten ihre kühlen, grünen, spitzblättrigen Schirme, die weißen und rosa Blüten wie Papier über kaum mehr als die Erinnerung an Wasser: eine Erinnerung, deren Abglanz dafür sorgen würde, daß ihre Blütenblätter in den trockenen Monaten, die nun kamen, nicht vertrockneten. Pappeln, Weiden, Espen und Platanen schimmerten entlang der Ufer, und Olivenhaine überzogen die sanften Hügel mit silbergrünen Flecken. Die Schatten der Stämme all dieser Bäume wurden nun zusehends länger. An knapp zwei Dutzend Stellen beschienen die schrägen Strahlen die Silberscheiben der Dreschtennen, jede davon so vollkommen kreisrund wie der Sockel für einen zylindrischen Tempel, und alle schimmerten sie nun wie Münzen. Wir stiegen in Höhen auf, wo Adler in gemessenem Abstand auf dem letzten Flug des Tages vornehm und unnahbar ihre Kreise zogen. Spitze Schatten rückten über die Ebene vor, und das Schimmern der Tennen erlosch, eine nach der anderen.

Nichts an dieser Eleganz, dieser verzauberten Stimmung, erinnerte an das kunst- und seelenlose Sparta. Die Zeit hatte all die häßlichen Spuren dieses Potsdam der Peloponnes getilgt, und die Botschaft, derer der Betrachter beim Blick von diesen Höhen gewahr wird, stammt aus weit älterer Zeit, sie strahlt von der unzerstörbaren Wahrheit der Legende, ein Gefühl so wunderbar trostreich, als lege einem Helena höchstpersönlich die lindernde Hand auf die Stirn. Der Reisende sieht den Palast des Menelaos von neuem vor seinem inneren Auge erstehen, das Tor, wo Telemach und Peisistratos ihre Wagen anhielten, um wegen Nachricht von Odysseus zu fragen, und als Gast des rothaarigen Königs und seiner alterslosen Königin blieben; von Nepenthes eingelullt, verfielen sie in Schlaf. Ein paar Meilen nordwestwärts von hier liegt die Schlucht, die sie in Richtung Pylos zurückführte. Bei Sonnenuntergang erreichten sie Kalamata,1 doch der Sand des Meeresufers bremste am folgenden Tag ihre Fahrt.

Der Bankdirektor steuerte seinen Jeep über die immer steiler werdenden Serpentinen. Unser Aufstieg war zum Wettlauf mit der Sonne geworden. Die Schattenlinie stieg an der Flanke des Taygetos so unerbittlich wie die Flut, wir versanken bis zur nächsten Spitzkehre, wo der Jeep wieder ins Helle holperte, uns emportrug auf einer Welle der letzten Sonnenstrahlen. Doch dann, nach einer allerletzten Serpentine, gingen wir unter und blieben im Schatten. Die Straße war in ein grünes Hochtal eingetaucht, mit Bäumen und Herden im letzten Abendlicht. Je dunkler es wurde, desto tiefer und geheimnisvoller wirkte das Tal; die Straße verengte sich zu einem windungsreichen Waldweg; doch schließlich schimmerten die ersten Lichter von Anavriti durch das Dunkel. Die Kräfte der Suggestion sind so mächtig, daß der erste Schäfer, den das Scheinwerferlicht des Wagens erfaßte, uns wie ein hellhäutiger Jemenit vorkam. Wir rechneten damit, daß wir schon im nächsten Moment von Shylocks, Fagins und Svengalis umringt sein würden, von etwas in der Art der wunderbaren, in Kaftane gewandeten Dörfler mit ihren Wäldern von roten und schwarzen Bärten, wächsernen Gesichtern, den spiraligen Locken, den schwarzen Biberhüten (gelegentlich, bei einem Rabbi, mit Fuchschwanz verbrämt), die sich in vielen Dörfern der Bergregionen der Moldau und in der Bukowina um jeden Neuankömmling scharen.

Es war eine gewisse Enttäuschung, als wir den Dorfplatz von Anavriti erreichten und uns inmitten einer Versammlung ganz gewöhnlicher lakonischer Bauern wiederfanden. Hie und da mochte man mit Wunschdenken noch einen hebräischen Zug entdecken, doch wenn der Betreffende dann näher an die Lichter der Kafenion herankam, verflüchtigte sich die Illusion. Der Bankdirektor fuhr davon in die Nacht, und beim Wein nach einer Mahlzeit aus Eiern und Kartoffeln erkundigten wir uns nach Möglichkeiten, auf die andere Seite des Taygetosgebirges zu kommen, wo die Mani begann. »Die Mani!« riefen sie allesamt. Wieso wir denn dorthin wollten? Dort wohnten schreckliche Menschen, wild, tückisch, Messerstecher – machairovgáltes! –, und sie versteckten sich hinter Felsen und schossen auf Leute. Alle waren entsetzt. Nur ein einziger Mann ergriff ihre Partei – das seien gute Menschen, sagte er, und zu Fremden so sanft wie Lämmer.

Karten wurden ausgebreitet, und wir drehten den Lampendocht höher. Die meisten unserer Berater empfahlen den Weg westwärts durch die Dörfer Pergandeika und Ioannitsa zur Ebene von Kalamata, und dann sollten wir entlang der Westküste der Mani nach Süden reisen. Schließlich entschieden wir uns jedoch unter dem Einfluß eines ernsthaft wirkenden Manns mittleren Alters mit Namen Yorgo für eine Route Richtung Südwesten, ins Herz der Halbinsel hinein. Zwar kreuzte nur eine schmale gestrichelte Markierung die Höhenlinien der Karte und die zum Kamm der Bergkette immer dunkler werdenden grünen und violetten Bereiche, aber die Strecke schien kürzer. Da der Pfad für einen Esel nicht begehbar war, stellten wir schon begonnene Verhandlungen über ein Lasttier ein, und Yorgo erklärte sich bereit, den größten Teil unseres beträchtlichen Gepäcks auf die eigenen Schultern zu nehmen und uns bis zur Stadt Kambos zu führen. Der Anblick einer Landkarte macht jedermann zum Feldmarschall, und bald schoben Finger einander über das gemalte Abbild der Landschaft, und ein Dutzend Münder mühte sich, die Ortsnamen nach ihrer lateinischen Schreibung auszusprechen und machten dabei (nur zu verständlich) das X zum CH, das P zum R, das B zum V, das H zum E, und alle versuchten sich begeistert in der Improvisation von Lauten zu den Buchstaben, für die es keine verwandten Zeichen im griechischen Alphabet gab; die Ergebnisse waren denkwürdig. Jeder mußte den Finger auf die kleine Ansammlung von Pünktchen legen, die Anavriti repräsentierte. »Na to!« sagten sie und schnalzten mit der Zunge. »Da ist es! Wenn man sich das vorstellt – im fernen London wissen sie, wo unser Dorf liegt!« Im Lampenlicht leuchteten ihre Augen vor Stolz.

Das Dorf, erzählten sie uns, lebe – und zwar gut – von der Gerberei. Häute kämen per Esel und Eselskarren aus der Ebene herauf, und sie gerbten sie mit Rinde aus den Wäldern ihres Tals, und dann schnitten sie sie zu und machten Schuhe und Stiefel daraus. Außerdem webten sie Decken und die dicken Hanfmatten, die bei der Olivenernte in die Ölpressen kommen. Kleine Maultierkarawanen, beladen mit ihren Waren, zogen zu allen Zeiten aus, und sie boten sie in den Bergdörfern von Haus zu Haus und auf den Märkten Lakoniens, Messeniens und Arkadiens feil. Solch industrieller und merkantiler Unternehmergeist ist so hoch in den Bergen selten, und als mehrere Krüge Wein geleert waren, riskierte ich endlich die Frage, die mir schon den ganzen Abend auf der Zunge gelegen hatte: Wie es denn nun sei mit den jüdischen Ursprüngen ihres Dorfes und des Dorfes Tripi? Sie wurde mit einem herzlichen Lachen quittiert.

»Das ist alles dummes Zeug«, sagte einer von ihnen. »Die Landpomeranzen unten in der Ebene sind neidisch auf uns, weil wir klüger sind als sie und weil wir härter arbeiten, und vor allem« – er lehnte sich mit einem vielsagenden Lächeln vor – »weil wir besser handeln können.«

»Das stimmt«, pflichtete ein anderer ihm bei. »Wir in Anavriti, wir sind kluge Leute. Wir ziehen selbst einer Laus Hufeisen an.« Er schloß ein Auge und führte uns mit schwieligen Händen vor, wie er dies Schmiedekunststück bewerkstelligen würde; mit den Fingern der linken Hand faßte er das Hinterbein einer imaginären Laus, mit denen der rechten schwang er einen Elfenhammer.

»Wir können fliegen«, sagte einer.

»Wir können selbst die Luft verkaufen«, fügte ein vierter hinzu.

»Beim Schlafen halten wir immer ein Auge offen«, erklärte ein fünfter.

»Die Leute unten im Flachland sind eifersüchtig, weil wir gewitzter sind«, nahm der erste den Faden wieder auf. »Sie kommen nach hier oben, um Wolle zu kaufen, und wir schicken sie geschoren zurück!« Alle waren bester Laune, und weiterer Wein wurde gebracht.

»Wir sind genauso Christen wie die anderen und sind das auch immer gewesen.«

»Aber seit wann gibt es diese Geschichte über die jüdische Herkunft?«

»Die gab es schon immer«, war die stolze Antwort. »Seit hundert Jahrhunderten …«

Ein älterer Dörfler namens Dimitri hatte uns Quartier für die Nacht gegeben und führte uns nun nach Haus. Balkone fast so breit wie die Häuser, zugänglich von außen durch verkleidete Treppen auf hölzernen Stelzen, ragten hinaus auf die Gassen. Auf einem davon breitete Dimitris Frau scharlachrote Bettücher und Steppdecken zum Schutz vor der Bergluft aus. Dimitri stand ans Geländer gelehnt und rauchte noch eine letzte Zigarette und sann darüber nach, ob nicht doch etwas Wahres an der Geschichte von den Juden und der Flucht vor dem Heiligen Nikon sein konnte. »Aber wer weiß das schon? Das ist so lange her … Ewigkeiten … über hundert Jahre wahrscheinlich …«

Es herrschte Neumond. Wer waren also die Anavriten? Vermutlich ganz gewöhnliche Lakonier, nicht anders als andere Griechen. Schließlich hatten die Kravariten gesagt, die Maulbeerbäume von Perista seien Jahrhunderte zuvor von den Juden gepflanzt worden, und die Tsakonier von Aghios Andreas hatten die Bewohner des nahe gelegenen Karakovouni als »Juden« bezeichnet – was vielleicht nichts weiter bedeutete als »Fremde« oder Leute, die den tsakonischen Dialekt nicht sprachen –, und die Chioten trugen den Spitznamen »Juden« wegen ihrer Geschäftstüchtigkeit … Aber andererseits die Dinge, mit denen die Anavriten sich ihren Lebensunterhalt verdienten … es blieb ein Rätsel. Nach der slawischen Invasion der Peloponnes hatte ein wilder bulgarischer Stamm diese Berge unsicher gemacht, die Milinger. Konnten diese Leute, die länger als die anderen unassimiliert blieben und nach wie vor Heiden waren, »Juden« genannt worden sein, und der Name blieb dann, auch als sie längst bekehrt und eingebürgert waren? Es gibt keine Aufzeichnungen, und es wäre unmöglich, das in Erfahrung zu bringen. Doch bald glättete, wohlig vom Wein, der Schlaf die Furchen, die dieses Rätsel in die Stirn gegraben hatte.

Erst sehr viel später fand ich zumindest annähernd eine Lösung. Denn es hat auf der Peloponnes tatsächlich Juden gegeben. Gemistos Plethon (der große Humanist am Hof der Paläologen in Mistra, nur wenige Jahre bevor es von den Türken erobert wurde; Sigismondo Malatesta barg seine Gebeine und bestattete sie in Rimini) versicherte, daß die Einwohner der Peloponnes reinrassige Hellenen waren. Der spätbyzantinische Satiriker Mazaris spottet in einer beißenden Schrift lukianischer Manier mit dem Titel Reise des Mazaris in den Hades über diese Behauptung und scheidet die Bevölkerung der Morea in Griechen (Lakedämonier und Peloponneser), Italiener (die Nachfahren der römischen Eroberer), Slawen (Stlavinier), Illyrer (d.h. Albanier), Ägypter (Zigeuner) und Juden. Da dies mit der erklärten Absicht geschrieben wurde, Plethon anzugreifen, ist es suspekt; aber die Geschichte gibt ihm doch in vielem recht. Zwei umherziehende spanische Rabbis des 12. Jahrhunderts, Benjamin von Tudela und Abraham ibn Daud, sprechen von verstreuten jüdischen Gemeinden in ganz Griechenland und im byzantinischen Reich. Das Synaxarion (eine Sammlung orthodoxer Heiligenlegenden) erwähnt, daß der heilige Nikon die lakonische Stadt Amyklai nur dann vor dem Zorn der Christen verschonen wollte, wenn die Juden vertrieben wurden, »denn die Juden waren, wie die slawischen Milinger der Mani, ein großes Hindernis bei der Ausbreitung der biblischen Wahrheit«. Der Altphilologe N. Bees berichtet, daß Tripi als »Vorstadt von Mistra, das jüdische Tripi« bekannt war. Warum sollte das nicht auch auf Anavriti zutreffen? Wie lange hatte es all diese Juden auf der Peloponnes gegeben?

Zu meiner großen Überraschung fand ich dann bei Flavius Josephus und im ersten Buch der Makkabäer Hinweise auf Verbindungen zwischen dem Judentum und dem antiken Sparta; darauf, daß Jonathan, der Hohepriester zur Zeit des Demetrios Nikator (um 140 v. Chr.), Botschafter zu den Spartanern schickte, um sie an ihre alten Bande zwischen dem Hohepriester Onias und dem König Areus II. von Sparta (der von 264 bis 257 v. Chr. regierte) zu erinnern. Noch überraschender ist ein Brief, den der König schrieb: »Areus, König der Lakedämonier, grüßt Onias den Hohepriester. Wir lesen in den Schriften, daß Lakedämonier und Juden Brüder sind und daß sie vom Stamme Abraham sind; und nun, wo uns dies zu Bewußtsein gekommen ist, gebt uns Mitteilung von eurem Wohlergehen. Wir schreiben und sagen euch, daß euer Vieh und euer Besitz die unseren sind, und unsere sind die euren …«2

Doch da ich von all diesen Komplikationen noch nichts wußte, schlief ich tief und friedlich.

1 Das antike Pharai.

2 1. Makk. 12,21–24.

2

Der Abgrund der Verzweiflung

Auf der Karte sieht der Südteil der Peloponnes wie ein unförmiger Zahn aus, der eben erst aus dem Gaumen gerissen wurde, und drei Halbinseln zeigen südwärts wie zerklüftete, karieszerfressene Wurzeln. Die mittleren Zacke bildet das Taygetosgebirge, das von den nördlichen Vorgebirgen im Herzland der Morea bis zu seinem sturmumtosten Südende, dem Kap Matapan, etwa hundert Meilen mißt. Gut die Hälfte davon– fünfundsiebzig Meilen auf der westlichen und fünfundvierzig auf der östlichen Flanke lang und fünfundfünfzig Meilen breit– ragt, zum Ende zulaufend, hinaus ins Meer. Das ist die Mani. Da die Gipfel des Taygetos bis zu achttausend Fuß hoch sind (2400 Meter), von wo es nord- und südwärts Schlucht um Schlucht bergab geht, muß man diese Luftliniendistanz in der Realität verdrei- und oft vervierfachen, und bisweilen kann eine Reise über Land das Zehnfache der Kartenstrecke messen. So wie der Taygetos im Inland die messenische von der lakonischen Ebene trennt, scheidet die südliche Fortsetzung, die meerumspülte Mani, das Ägäische Meer vom Ionischen, und das Kap an der Südspitze, im Altertum Tenares, der Eingang zum Hades, ist der südlichste Punkt des griechischen Festlands. Nur die Weite des Mittelmeers, dessen Boden in enorme Tiefen hinabreicht, liegt zwischen diesem Felszipfel und der afrikanischen Wüste, und von der Spitze her gesehen türmt sich der Taygetos, dessen höchste Gipfel den Blick zum Nordende der Mani verstellen, als ein ödes, unbelebtes Inferno aus Stein auf.

Doch als wir uns am nächsten Morgen an den Aufstieg an der Nordseite machten, kannten wir all dies nur vom Hörensagen und aus unserer eigenen Phantasie. Yorgo, schon hoch über uns, ging gebeugt wie Atlas unter der Last unseres Gepäcks. Die Schulterriemen der kretischen Tasche, in die ich das wenige gestopft hatte, was dort nicht untergekommen war, schnitten mir ins Fleisch… Die Kastanienbäume von Anavriti lagen weit in der Tiefe, und je höher wir die steile Bergflanke erklommen und die Sonne am Himmel stieg, desto mehr breitete sich die Morea unter uns aus. Rasch wurde die Steigung steiler, der Pfad schlängelte sich empor und führte uns schließlich in einen Grimmschen Wald aus Nadelhölzern, einen Wald wie aus einem Schauerroman, wo wir immer wieder auf Geröll und Kiefernnadeln talwärts rutschten. Als wir wieder hervorkamen, konnten wir Kette um Kette die Berge der Peloponnes bewundern– Parnon, Menalon, sogar ein paar ferne, geheimnisvolle Zacken von Killini und Erymanthos–, und hie und da blitzten durch die spartanische und arkadische Sierra die Ägäis und der Argolische Golf auf. Vor uns hatten wir allerdings eine weniger attraktive, alpine Gesteinsmasse, Schutt und Geröll in bleichem Grau, das noch häßlicher wurde durch die Schandflecken von einzelnen, armseligen Weihnachtsbäumen. Es waren quälende Stunden des Aufstiegs, und uns kam es vor, als nähmen sie nie ein Ende. Bald verstellte uns diese große Schutthalde den Blick in die freundlichere Welt weiter unten; über uns arbeitete die Sonne sich durch glutheiße Luft voran, kein Windhauch wehte. Füße wurden schwer wie Kanonenkugeln, Lasten wurden zu Blei, Herzen schlugen bis zum Halse, Hände rutschten von Wanderstäben ab, und Bäche von Schweiß strömten über brennende Gesichter und sickerten uns als Salzlake in den Mund. Was, fragten wir uns, auch wenn wir zu sehr außer Atem waren, um es auszusprechen, was treibt einen Menschen dazu, sich auf ein solches Ringen einzulassen, auf diesen Kampf mit dem Sublimen, einen Kampf bis zum Äußersten? Geknechtete in unsichtbaren Tretmühlen, weiter und weiter durch endlos quälende Schluchten wie die Schuttrinnen eines Brennofens… Schließlich ließen wir die Spielzeugtannen hinter uns, und der mörderische Anstieg neigte sich zu einem glatten grünen Rasen mit ein paar Blümchen, geschmückt von einem einzelnen Zistrosenbusch mit süß duftenden Blüten wie Heckenrosen. Yorgo wartete in der letzten schmalen Felsspalte über uns. Dies war die Wasserscheide des Taygetos, und sie war so scharf umrissen, daß man mit dem Finger über eine schmale Felslinie fahren konnte und sagen: »Das ist sie.« Ein letzter Schritt, und wir waren auf der anderen Seite, auf der Mani.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!