29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Patrick Leigh Fermor war sein Leben lang ein begeisterter Briefeschreiber. So umspannen die vorliegenden Briefe fast ein ganzes Jahrhundert und geben einen tiefen und umfassenden Einblick in sein abenteuerliches Leben und in sein Schreiben.Vom ersten bis zum letzten strahlen Paddys Briefe Wärme, Charme und Heiterkeit aus. Oft sind sie mit witzigen Zeichnungen und lustigen Versen ausgeschmückt. Manche enthalten Rätsel und die abenteuerlichsten Wortspiele und geben Zeugnis von einem einzigartigen Leben. Und sie machen den Leser süchtig!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Patrick Leigh Fermor

Flugs in die Post!

Ein abenteuerliches Leben in Briefen

Ausgewählt, herausgegeben und mit einemVorwort versehen von Adam Sisman

Aus dem Englischen vonManfred Allié und Gabriele Kempf-Allié

DÖRLEMANN

Die Originalausgabe »Dashing for the Post.The Letters of Patrick Leigh Fermor« erschien 2016 beiJohn Murray (Publishers) in London. Die Übersetzung wurde unterstützt von der Max Geilinger-Stiftung.Der Verlag bedankt sich hierfür. Im Gedenken an Robyn Sisman Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © 2018 The Estate of Patrick Leigh Fermor © 2020 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Umschlagfoto: Estate of Patrick Leigh Fermor Porträt von Patrick Leigh Fermor auf Seite 5: The Murray Collection Satz: Dörlemann Satz, Lemförde Druck und Bindung: CPI – Clausen und Bosse, Leck ISBN 978-3-03820-971-3www.doerlemann.com

Inhalt

Patrick Leigh Fermor

Einleitung

Die Briefe in diesem Band umfassen einen Zeitraum von siebzig Jahren, vom Februar 1940 bis zum Januar 2010. Der erste wurde zehn Tage vor Patrick Leigh Fermors fünfundzwanzigstem Geburtstag geschrieben, zu einer Zeit, zu der er als Offiziersanwärter auf einen Posten bei den Guards hoffte. Im September 1939 war er Hals über Kopf von Rumänien nach England zurückgekehrt, überzeugt, daß er binnen weniger Wochen im Kampf fallen würde, wie die jungen Offiziere im Ersten Weltkrieg. Die letzten beiden sind an ein und demselben Tag verfaßt; da war Paddy (wie er sich selbst nannte und wie es auch fast alle anderen taten) vierundneunzig, verwitwet, stocktaub, und er hatte Mühe zu erkennen, was er schrieb, weil er kaum noch etwas sah. Seine Stimme war bereits heiser von dem Kehlkopfkrebs, an dem er siebzehn Monate darauf sterben sollte. Aber auch diese letzten Briefe haben den charakteristischen Schwung, wie der erste und wie die meisten anderen, die hier versammelt sind. Vom ersten bis zum letzten strahlen Paddys Briefe Wärme und Heiterkeit aus. Oft sind sie mit witzigen Zeichnungen und lustigen Versen ausgeschmückt. Manche enthalten Rätsel und die abenteuerlichsten Wortspiele.

Obwohl er wie gesagt erst vierundzwanzig war, als er den ersten Brief in diesem Band verfaßte, lag das erste seiner beiden bekanntesten Heldenstücke bereits hinter ihm. Mit achtzehn hatte Paddy sich auf den Weg zu seiner Wanderung nach Konstantinopel (wie er die Stadt stets nannte) gemacht, nachdem er unfreiwillig von der Internatsschule abgegangen war (die später einmal seinem »freien Geist« huldigen sollte). Er verließ England Anfang Dezember 1933, und gut ein Jahr später, am Silvesterabend 1934, langte er an seinem Ziel an. Auf seinem »Großen Marsch« quer durch Europa schlief er unter den Sternen und in Schlössern, in finsteren Kaschemmen, und mehr als einmal wachte er verkatert im Haus von Fremden auf; er saß am Lagerfeuer und sang mit den Hirten, er schäkerte mit den Bauernmädchen und spielte Polo auf dem Fahrrad. Er lernte Sitten und Gebräuche kennen, die bis ins Mittelalter zurückreichten und von denen viele dem Untergang geweiht waren – ausgemerzt durch die Katastrophe des Krieges und in der kommunistischen Zeit danach. Wie Paddy in einem der hier abgedruckten Briefe schreibt: »Plötzlich brach ein finsteres Zeitalter an, auf das niemand gefaßt gewesen war.« Der Bericht über dieses Abenteuer füllt drei vielbewunderte Bände, von denen der letzte unvollendet blieb: A Time of Gifts (1977, Die Zeit der Gaben, 2005), Between the Woods and the Water (1986, Zwischen Wäldern und Wasser, 2006) und das postum erschienene The Broken Road (2013, Die unterbrochene Reise ebenfalls 2013).

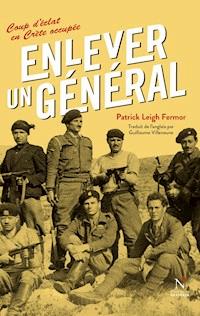

In den späten dreißiger Jahren war Paddy ständig zwischen Griechenland, Rumänien, Frankreich und England unterwegs. Als er im Spätsommer 1938 wieder nach Rumänien zurückkehrte, stellte er bei einer Londoner Freundin zwei große Koffer unter, die mitsamt ihrem Inhalt später verlorengingen, darunter die Notizbücher seiner Wanderung und die Briefe an seine Mutter. Daher gibt es in diesem Band keine Vorkriegsbriefe. Auch aus Kriegszeiten haben sich nur ein paar wenige erhalten. Statt zum Garderegiment, das seine Fähigkeiten als »unterdurchschnittlich« eingestuft hatte, kam Paddy zum Nachrichtendienst, der ihn seiner Deutsch-, Rumänisch- und Griechischkenntnisse wegen gern rekrutierte; mit dem Vormarsch der Deutschen wurde er zuerst vom griechischen Festland, dann von Kreta evakuiert, doch als Geheimagent kehrte er von seiner neuen Basis in Kairo auf die Insel zurück und hielt die Verbindung zum dortigen Widerstand. Dies war die Zeit, zu der er den Plan entwickelte, den Oberbefehlshaber der deutschen Besatzungstruppen zu entführen, das andere Heldenstück aus seinem Leben, für das alle Welt ihn kennt. Der zweite Brief in unserem Band, an die Mutter seines damaligen Adjutanten Billy Moss, spielt, wenn auch diskret, auf dieses Abenteuer an.

Nach dem Krieg arbeitete Paddy gut ein Jahr lang für den British Council in Athen – seine, wie sich herausstellen sollte, einzige feste Anstellung in Friedenszeiten, und sie endete mit seiner Entlassung. Es war zu offensichtlich, daß ihm »Büroarbeit nicht lag«. Wir drucken hier einen Brief, den er auf einer im Auftrag des British Council unternommenen Vortragsreise durch Griechenland schrieb, sowie einen zweiten an Lawrence Durrell, in dem er sich über seine Entlassung beklagt – einer der wenigen Fälle, in denen er einmal zu einem Fluchwort greift.

Den Rest seines langen Lebens verbrachte er als Schriftsteller. Schon vor dem Krieg hatte er sich mit literarischen Plänen getragen und einen Roman aus dem Französischen übersetzt; nach dem Ende seiner Zeit beim British Council nahm er das Angebot an, Bildlegenden für ein Fotobuch über die Karibik zu schreiben, eine Aufgabe, aus der ein ausgewachsenes Buch entstand, das 1950 erschienene The Traveller’s Tree (Der Baum des Reisenden, 2009). (Paddy überschritt bei allen seinen Arbeiten den verabredeten Umfang, genauso wie er nie einen Abgabetermin hielt.) Von da an war, so knapp das Geld bisweilen sein mochte, von einer anderen Arbeit nie wieder die Rede. Seine Erlebnisse in der Karibik inspirierten ihn zu seinem einzigen Roman, The Violins of Saint Jacques (1953, Die Violinen von Saint-Jacques, 2004). Damals arbeitete er bereits an einem Buch über seine Reisen in Griechenland, teils autobiographisch, teils ethnographisch, aus dem am Ende zwei Bände werden sollten: Mani (1958) und Roumeli (1966, Mani und Rumeli, 2010 und 2012).

Zum Überraschendsten an den Briefen unseres Bandes gehört es zu sehen, wie wichtig ihm die Anerkennung durch andere war. In einem Brief an Colin Thubron, geschrieben gegen Ende seines Lebens, gesteht Paddy, daß er »doch recht enttäuscht« sei, weil sein Name nicht in einer Liste der bedeutendsten Nachkriegsschriftsteller aufgetaucht war. Die ewige Saumseligkeit, die Bereitschaft, sich von der kleinsten Kleinigkeit ablenken zu lassen, haben etwas von einem Amateur. Aber die Briefe erzählen eine andere Geschichte, die eines Mannes, den es quält, daß er nicht vorankommt, der sich schuldig wegen nicht eingehaltener Termine fühlt und sich immer wieder vornimmt, es besser zu machen. Dies ist, mehr als vierzig Jahre lang, geradezu ein Leitmotiv in Paddys Briefen an seinen Verleger »Jock« Murray. Zu Weihnachten 1984 berichtet Paddy zum Beispiel zwei Freunden, daß er eine Reise nach London verschoben habe – er könne Jock nicht unter die Augen treten, solange sein Buch noch nicht fertig sei. Noch nach Jocks Tod, als Paddy bereits über achtzig war, befand er es für nötig, sich bei Jocks Sohn dafür zu entschuldigen, daß er in England war, in einem Brief mit dem Vermerk »KEINE TRÖDELEI«.

Ganz zu Anfang seiner Karriere war Paddy von Harold Nicolson ermuntert worden, seine Ziele stets hoch zu stecken, und er hatte den Ehrgeiz, das Meisterwerk zu schreiben, das Nicolson und zweifellos auch andere von ihm erwarteten. Manche fanden, Die Zeit der Gaben sei dieses Meisterwerk. Doch selbst der Ruhm, den dieses Buch und dessen Nachfolger ihm eintrugen, hatte seine Schattenseite, denn er brachte nur umso mehr zu Bewußtsein, daß er die Geschichte nicht zu Ende geführt hatte. Nicht nur er selbst, auch andere drängten ihn, den dritten Band zu schreiben. Ein Artikel in Le Monde nannte ihn »L’Escargot des Carpathes« (die Schnecke der Karpaten), ein Titel, den er reumütig akzeptierte. Gegen Ende seines Lebens war das unfertige Buch für ihn ein Mühlstein um den Hals. Selbst im letzten hier abgedruckten Brief berichtet Paddy, daß er die Arbeit wiederaufgenommen habe, »nach langer Pause«.

Paddys häusliche Verhältnisse waren selbst für einen freien Schriftsteller ausgesprochen chaotisch. Zunächst einmal fiel es ihm immer schwer, den Verlockungen der Geselligkeit zu widerstehen, und manchmal fuhr er Hunderte von Meilen, nur um bei einer Party dabei zu sein. In London konnte er sich nicht konzentrieren und war immer auf der Suche nach stillen Winkeln, an denen er ohne Ablenkung schreiben konnte. Bei seinen Freunden um Unterkunft zu schnorren, entwickelte er zur Kunstform: Lady Diana Coopers Farmhaus in Bognor, Niko Ghikas Villa auf Hydra, Barbara Warners Cottage in Pembrokeshire, das Anwesen von Walter und Lady Smart im Département Eure. Von solchen Orten, an die er meist allein fuhr, schrieb er seinen Freunden; oft lud er sie zu Besuch ein (was den Zweck seines Aufenthalts ein wenig unterlief). Nach dem Krieg wurde Joan Rayner seine feste Gefährtin, lebenslange Partnerin und schließlich Ehefrau; aber einen großen Teil ihrer Zeit verbrachten sie getrennt, gerade in den ersten beiden Jahrzehnten. Was natürlich hieß, daß sie einander oft schrieben. Paddy nannte sich selbst »Mole« und Joan »Muskin« (Maulwurf und Mäuschen). In seinen Briefen an Joan zeigt sich ein Charakterzug, den er sonst stets gut verborgen hielt, die düstere, ja depressive Stimmung, in die er bisweilen verfiel. Er verließ sich auf sie, nicht nur was Aufmunterung und emotionale Unterstützung anging, sondern auch in praktischen, nicht zuletzt finanziellen Dingen. Joan war zweifelsohne die wichtigste Frau in seinem Leben. Es ist nur angemessen, daß es in unserem Band mehr Briefe an sie gibt als an jeden anderen Briefpartner.

Vor Joan gab es jedoch Balasha, die er im Frühjahr 1935 in Athen kennengelernt hatte. Obwohl sechzehn Jahre älter als er, war sie in der Blüte ihrer Jahre, und die beiden verliebten sich ineinander – oder, wie Paddy vielleicht geschrieben hätte, »wurden gute Kumpel«. Fast fünf Jahre waren sie zusammen, bis der Kriegsausbruch sie trennte: Nach 1939 sollte mehr als ein Vierteljahrhundert vergehen, bevor sie sich wiedersahen. Zu der Zeit war Joan die Frau an Paddys Seite. Aber Balasha Cantacuzène war seine erste Liebe und hat wohl immer einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen behalten. Seinen ersten Nachkriegsbrief an sie, geschrieben über die Ostertage 1946, hat er vielleicht nie abgeschickt, aus Gründen, über die wir nur spekulieren können. Fest steht, daß er ihr im Jahr darauf schrieb. Sie wollte aus Rumänien fliehen, wurde gefaßt und zurückgebracht, und bald darauf vertrieb man sie und ihre Schwester brutal aus dem Anwesen der Familie. Die Jahre danach waren schwer für sie. 1965 konnte Paddy nach Rumänien reisen und Balasha und ihre Schwester besuchen – im Schutze der Dunkelheit, denn für Rumänen war es gefährlich, sich in westlicher Gesellschaft zu zeigen. Paddy, mit fünfzig noch schwungvoll und jugendlich, war entsetzt bei ihrem Anblick: Balasha war inzwischen eine alte Frau, Haare und Zähne fielen ihr aus, nur noch ein Schatten ihrer einstigen Schönheit. Die Briefe aus der Zeit nach dieser Begegnung sind galant und aufmerksam; man hat den Eindruck, daß er sich Mühe gibt, sie an seinem Leben teilhaben zu lassen, selbst aus so großer Ferne.

Joan wußte, wieviel Balasha Paddy bedeutete, und schrieb ihr freundschaftlich, als gehöre sie zur Familie. Sie duldete auch Paddys Liebschaften, sogar seine gelegentlichen Besuche bei Prostituierten, denn sie war sich sicher, daß er sie nie verlassen würde. Zu unserer Auswahl gehören Liebesbriefe (manche recht anzüglich) an zwei jüngere Freundinnen, Lyndall Birch und Ricki Huston. An letztere schreibt er übermütig über das (an sich ja eher heikle) Thema der »Krabbler«, d.h. Filzläuse.

Neben solchen Liebesaffären war Paddy einer ganzen Reihe von Frauen freundschaftlich verbunden, Beziehungen, die meist per Brief geführt wurden. Zwar blieben sie platonisch, aber es gab ein Element höfischer Liebe darin – wichtig war, daß die Angebetete eine Dame von Rang war. Zu den besten seiner Briefe gehören die an Lady Diana Cooper (dreiundzwanzig Jahre älter als er) und Ann Fleming (neunundzwanzig); beide nannte er »Darling« (Liebling). 1980 holte Paddy die Briefe von Diana Cooper wieder hervor und las sie neu, eine Korrespondenz, die damals schon seit über einem Vierteljahrhundert bestand. Er sei tief bewegt, schrieb er ihr, »von diesen Zeugnissen gemeinschaftlicher Glückseligkeit, der Vertrautheit, der Wärme, der gegenseitigen Zuneigung, und ich kann gar nicht glauben, daß mir all die Jahre ein solches Glück hold geblieben ist, eines, das mit jedem Tag größer wird, ein beglückendes, beseligendes, beflügelndes Band, leicht wie eine Girlande und doch so fest wie die eh’rnen Haken des Polonius«. Ein weiterer langjähriger Briefwechsel war derjenige mit Deborah, der Herzogin von Devonshire (»Debo«), der jüngsten der lebenslustigen Mitford-Schwestern und fünf Jahre jünger als Paddy. Manche vermuteten, daß es zwischen Paddy und Debo einmal eine Affäre gegeben habe, aber diejenigen, die beide wirklich gut kannten, bezweifelten es. 2008 erschien unter dem Titel In Tearing Haste ihr Briefwechsel aus dreiundfünfzig Jahren, herausgegeben von Charlotte Mosley. In einem der beiden hier erstmals veröffentlichten Briefe aus der Zeit nach dem Erscheinen erzählt Paddy, wie er »verstohlen darin geblättert« habe »und mich beinahe so amüsiert, als wären es zwei Wildfremde; ich habe über sämtliche Scherze gelacht«. Drei hier aufgenommene Briefe stammen aus diesem Band – die einzigen in unserer Sammlung, die vorher schon komplett veröffentlicht waren; Zitate aus anderen sind allerdings bereits in Artemis Coopers autorisierter Biographie, Patrick Leigh Fermor: An Adventure (2012), erschienen. Die geistreiche Parodie auf John Betjemans Verse auf Seite 125 war in einem akademischen Journal zu lesen, wird aber hier erstmals einem größeren Publikum zugänglich gemacht.

Als er in den späten vierziger Jahren am Baum des Reisenden schrieb, suchte Paddy Zuflucht in einer Reihe von nordfranzösischen Klöstern, eine Erfahrung, die selbst wiederum den Stoff für ein kurzes Buch abgab, A Time to Keep Silence (1957, Reise in die Stille, 2000). Wir drucken eine Reihe von Briefen, die er damals dort schrieb und die einen lebendigen Eindruck vom klösterlichen Leben vermitteln. Das Abfassen dieser Briefe, die genaue Beobachtung der Mönche, regten Paddy zu Spekulationen spiritueller Natur an, ungewöhnliche Themen für ihn, zumindest in seiner Korrespondenz. Zu seinem liebsten unter diesen Klöstern, Saint-Wandrille, kehrte er im Laufe des nächsten Jahrzehnts noch mehrfach zurück. Eine weitere, allerdings zeitlich begrenzte Zuflucht war die »unglaubliche« Burg Passerano, landeinwärts von Rom gelegen (von den Zinnen ließ sich in der Ferne gerade noch die Kuppel des Petersdoms ausmachen), ein Gemäuer, in dem Paddy im Sommer des Jahres 1959 residierte. Er ließ »ein riesiges heraldisches Banner, mehrere Meter im Quadrat« nähen, mit dem er die Stirnwand eines großen Bankettsaals schmückte. Die Versuchung, gestand er in einem Brief an Jock Murray, sei groß, es auf dem höchsten Burgturm zu hissen: »Wenn der Schwarze Kastellan von Passerano sein Gonfanon von den Zinnen wehen läßt, dann können die Bauern im Tal ihr Vieh verstecken, die Lichter löschen und ihre Liebsten in Sicherheit bringen!« Zum Ausgleich für diesen Anflug von folie de grandeur schrieb er aber auch, daß es mit den Annehmlichkeiten des Lebens nicht weit her sei, denn in der Burg habe schon seit fünfhundert Jahren niemand mehr gewohnt. »Es gibt keinerlei Installation. Zu allem muß man hinaus unter die Bäume, und die einzige Lichtquelle ist eine Petroleumlampe.«

Ebenfalls ein Zufluchtsort war Easton Court in Chagford, ein Hotel am Rande des Dartmoor, geführt von einer unkonventionellen Amerikanerin mit ihrem englischen Verehrer. Evelyn Waugh hatte Easton Court entdeckt und schrieb mehrere seiner Bücher dort; andere Autoren waren ihm gefolgt, darunter Paddys Freunde John Betjeman und Patrick Kinross. Von den späten Vierzigern bis in die frühen sechziger Jahre stieg Paddy oft im »Chaggers« ab, und etliche der hier versammelten Briefe schrieb er dort. Er mietete sich zum Schreiben ein, aber zu den Attraktionen des Hotels zählte auch, daß es dreimal in der Woche die Möglichkeit gab, mit auf die örtliche Fuchsjagd zu gehen. Hier wie auch anderswo finden wir lyrische Naturbeschreibungen – ein Heimritt in der Abenddämmerung, ein Spaziergang über einen Hügelkamm, eine Fahrt in die aufgehende Sonne.

Wie all das schon ahnen läßt, blieb Paddy selten lange an einem Ort. Tatsächlich war er schon fast fünfzig, als er sich einen festen Wohnsitz zulegte, 1964, als er und Joan ein Grundstück auf der Mani kauften, mit Blick aufs Meer, dem mächtigen Taygetosgebirge im Rücken und nicht weit von dem Dorf Kardamili. Dort bauten sie sich ihr Haus. In den Briefen ist von der Suche nach einem passenden Grundstück die Rede, den Kaufverhandlungen, von Plänen für das Haus selbst und den umliegenden Garten. In den ersten ein, zwei Jahren kampierten Joan und Paddy in Kardamili, während das Land gerodet wurde und das Haus entstand. Paddy nahm regen Anteil an allen Phasen der Planung und der Ausführung, erneut eine Ablenkung von seiner literarischen Arbeit, wie er in einem zerknirschten Brief an Jock Murray gesteht. Erst am Ende des Jahrzehnts war das Haus fertig.

Briefe waren an diesem abgelegenen Ort die wichtigste Verbindung zur Welt draußen. Zu einer Zeit, zu der internationale Ferngespräche schwierig und teuer waren, pflegten Paddy und Joan ihre Freundschaften per Korrespondenz. Und zumindest für Paddy war es sogar mehr als das. Briefe waren ein Mittel, den Kontakt zu denen zu halten, deren Gesellschaft er genoß – Geselligkeit über große Entfernung hinweg. Man spürt, wie Paddy die Gemeinsamkeit genießt, auch wenn sie sich einstweilen auf das Schreiben beschränken muß. Mit seiner gesamten Psyche und oft auch mit seinen Emotionen läßt er sich ganz auf das Gegenüber ein. Bisweilen hat man den Eindruck, daß Paddy schreibt, um seine eigene Laune aufzubessern, daß es ihn tröstet und ihm Mut macht, wenn er auf diese Weise das Bild geliebter Menschen heraufbeschwört.

Ein paar von Joans und Paddys Freunden kamen zu Besuch und brachten mehr als nur einen Hauch Glamour in diese ferne Gegend. Ein Brief beschreibt die Ankunft des Großreeders Stavros Niarchos per Hubschrauber und die Landung auf dem Marktplatz von Kardamili. Zweimal entführte Lady Diana Cooper Paddy zu einer Fahrt in die Ägäis auf Niarchos’ zweitbester Yacht, der Eros II. Andere blieben für länger, manchmal wochenlang. Die Reihe der Besucher reichte von John Betjeman bis zu Bruce Chatwin. Aber einen Großteil der Zeit waren Paddy und Joan allein in Kardamili, nur mit einander und ihren Tieren zur Gesellschaft, genossen die kleinen Freuden des Lebens, gingen schwimmen, lasen. In einem der Briefe berichtet Paddy, wie er einmal aus dem Meer auftauchte und sich Aug’ in Aug’ mit einem Eisvogel fand; gut zwanzig Minuten ließ er sich treiben und beobachtete ihn. Ein andermal schreibt er davon, wie er sich bei einem Abendspaziergang in den Bergen verirrte, sich durch die Macchia kämpfte und bei Einbruch der Dunkelheit durch eine tiefe Schlucht stolperte, immer am Rande der Panik.

Vielerlei Geschichten werden in diesen Briefen erzählt, oft ausgesprochen komische: ein Abend mit der exzentrischen Lady Wentworth, damals schon in den Achtzigern, die darauf bestand, daß ihre jungen männlichen Gäste mit ihr Billard spielten, und die sie vernichtend schlug; die Jagd nach Byrons Pantoffeln in einer der abgeschiedensten Gegenden Griechenlands; ein katastrophaler Besuch in Somerset Maughams Villa Mauresque. Von den Launen eines Filmteams mit dem schwierigen John Huston als Regisseur und einem Starensemble, dem Schauspieler wie Trevor Howard, Juliette Gréco und Errol Flynn angehörten, beim Dreh im finstersten Afrika, berichten drei Briefe aus dem damaligen französischen Kolonialgebiet, heute Kamerun. Paddy war – eine vorübergehende Beschäftigung – als Drehbuchautor dabei, er hatte die Romanvorlage des Films zum Skript umgearbeitet. Ein anderer Brief berichtet von den Dreharbeiten zu Ill Met by Moonlight, der Filmfassung seiner Entführung von General Kreipe. Am Drehort in den französischen Alpen lernte Paddy seinen cineastischen Doppelgänger kennen. »Es war alles mehr als merkwürdig«, schreibt er an Debo Devonshire. »Dirk Bogarde, der Schauspieler, der mich in diesem Streifen verkörpert, ist ein ausgesprochen charmanter Mann – schlank, gutaussehend, angenehme Stimme, ausgezeichnete Manieren, ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle, der Wiedergänger dessen, der ich vor zwölf Jahren war.«

Es wäre Unsinn zu leugnen, daß Paddy geradezu vernarrt in die Aristokratie war, in alles, was dazugehörte: die Genealogie, die Heraldik und so weiter. Wenn man es als Snobismus ansehen will, dann war es Snobismus von der unschuldigsten Sorte. Es gab nichts Unterwürfiges in Paddys Umgang mit gesellschaftlich Höhergestellten. Und ebensowenig war er je hochmütig gegenüber den unteren Klassen. Paddy war in jeder Form von Gesellschaft zu Hause: Er konnte in eine einfache Taverne gehen, und binnen kurzem hatte er alle Anwesenden dazu gebracht, gemeinschaftlich zu singen. Er hatte sein Vergnügen an Dienern, die ihren Herren die Meinung sagten, etwa dem Butler des Marquess of Bath, dessen spitze Bemerkungen zu Seiner Lordschaft er in einem Brief an Joan zum besten gibt. Paddys Briefe berichten von mancherlei Begegnung mit den Berühmten und Begüterten: ein Waldspaziergang mit Harold Macmillan oder ein Tischgespräch mit Camilla Parker-Bowles zum Beispiel; aber auch von Bescheidenem, einem Picknick mit den Bauarbeitern in Kardamili oder einem Tag, den er mit einem einsamen Zimmermädchen in Saint-Émilion verbringt. In einem Brief an Xan Fielding von Anfang 1972 berichtet Paddy von einem langen »Kolloquium« in einem Pub im Bogside-Viertel des »freien Derry« mit einem Vertreter der provisorischen IRA (»Und halt verdammt noch mal die Klappe, wenn du nach draußen kommst!« lauteten die Abschiedsworte des IRA-Manns), von wo er für ein paar Tage nach Chatsworth, dem Landsitz der Devonshires, weiterfuhr. Zwei gegensätzlichere Welten könnte man sich kaum vorstellen.

»Mir ist nie ein Mensch begegnet, der englischer war als er«, erinnerte sich Agnes »Magouche« Phillips, später Xan Fieldings zweite Frau. »Alles fand er kapital [ripping], und von P.G. Wodehouse war öfter die Rede als von Horaz oder Gibbon.« Tatsächlich war Paddy ja selbst so etwas wie ein Wodehouse-Held, mit seiner jungenhaften Art, seiner Unschuld, seiner Gutmütigkeit, seinem Sinn für Wortspiele, dem Humor und den vielen Klemmen, in die er sich brachte. (Und aus denen er immer wieder haarscharf herauskam, gerade wenn er am Steuer eines Autos saß. Die Briefe erzählen davon, wie sich einmal der Wagen überschlug, von einem Frontalzusammenstoß, ein anderesmal wird das Fahrzeug von einer Bombe in die Luft gejagt.) In dem, was er schreibt, gibt es keinerlei Bosheit, und er will nie jemanden vor den Kopf stoßen. Mehrfach ist von Befürchtungen die Rede, daß ein achtlos im persönlichen Umgang geäußertes Wort jemanden kränken könnte, wenn es bekannt würde. Gegen Ende seines Lebens begann er eigene Briefe, die sich in seinem Besitz befanden, zu redigieren, strich Stellen aus, die andere womöglich kränkten, und fügte bisweilen auch erklärende Fußnoten für seine Biographin Artemis Cooper hinzu.

Paddy war Philhellene und verbrachte einen Großteil seines Lebens in Griechenland. Wir finden unter den hier abgedruckten Briefen Berichte über feuchtfröhliche Feiern mit seinen alten Kameraden aus dem kretischen Widerstand, die meisten davon einfache Viehhirten, mit denen ihn jene Art von Kameradschaft verband, die nur entsteht, wenn gemeinsam durchlebte Schrecken und Gefahren Menschen zusammenschweißen. Im Nachkriegsathen knüpfte Paddy enge und dauerhafte Freundschaften mit griechischen Künstlern und Intellektuellen, insbesondere mit dem Dichter George Seferis, dem Maler Niko Ghika und dem Literaten George Katsimbalis – Freundschaften, die Mitte der fünfziger Jahre durch die Zypernkrise in Bedrängnis kamen. Auch bei der Krise selbst handelte es sich um einen »Streit unter Freunden«, zwischen Briten und Griechen, die auf eine lange Tradition als Verbündete zurückblickten. Es war verständlich, daß die Griechen überzeugt waren, sie hätten ein Anrecht auf britischen Beistand – schließlich waren sie nur ein Jahrzehnt zuvor, 1940/41, die einzigen gewesen, die auf dem europäischen Kontinent an der Seite der Briten gegen die Achsenmächte gekämpft hatten. Für Paddy war es der Widerstreit zweier Loyalitäten, der Liebe zum Land seiner Herkunft und zu dem, das er zu seiner Heimat erkoren hatte. Die Feindseligkeit, die ihm entgegenschlug, war so groß, daß er sich sogar gezwungen sah, Griechenland eine Zeitlang zu verlassen. Wie sehr ihn das schmerzte, lesen wir in den tiefunglücklichen Briefen aus dieser Zeit, an griechische Freunde, an Lawrence Durrell und andere.

Alles in allem war Paddy kein politischer Mensch. Instinktiv war er ein Konservativer alten Stils, aber er nahm wenig Anteil an der Tagespolitik, es sei denn, es ging um etwas, das ihn auf die eine oder andere Art berührte. Mitte der dreißiger Jahre, als er als junger Mann durch Deutschland reiste, mißfielen ihm die Nazis, ihrer ungehobelten Art und Judenfeindlichkeit wegen, aber an ihren Parolen störte er sich nicht. Beim griechischen Militärputsch des Jahres 1967, dem sogenannten »Putsch der Obristen«, war seine Reaktion zurückhaltend. In einem Brief an Joan, die zu der Zeit in England weilte, schreibt er, sie wisse vermutlich mehr über die Ereignisse als er. »Spontan bin ich (auch wenn das meinen sonstigen Ansichten widerspricht) gegen den Putsch«, schrieb er, »hauptsächlich weil diejenigen in den Provinzen, die ihn begrüßen, gerade die sind, die unsereiner unter den Griechen am wenigsten schätzt.« Während der Militärdiktatur freundete er sich mit Tzannis Tzannetakis an, damals im politischen Exil und später, als die Demokratie wiederhergestellt war, ein prominenter Politiker (kurzzeitig sogar Premierminister).

Mit Sicherheit war Paddy kein Fremdenfeind. In einem Brief, den er im Oktober 2001 nach dem Anschlag auf die New Yorker Twin Towers an Rudi Fischer schrieb, widerspricht er der Darstellung der Terroristen als »Feiglinge«, und Präsident Bushs Ruf nach einem »Kreuzzug« war für seine Begriffe »ein Unsinn«.

Paddy war ein Sammler von Wissen jeder nur erdenklichen Art, und das merkt man den Briefen an. Als er sich für den »Großen Marsch« rüstete, packte er ein Exemplar des Oxford Book of English Verse in den Rucksack, und große Teile davon blieben ihm so gut im Gedächtnis, daß er jederzeit, mehr oder weniger korrekt, alles Mögliche an Dichtkunst rezitieren konnte. Sein ganzes Leben lang las er und behielt sehr vieles davon; das Füllhorn des Wissens, aus dem sich ein solcher Reichtum in seine Briefe ergoß, erschöpfte sich nie. »Wußtest Du eigentlich, daß Harun ar-Raschid im Jahr unseres Herrn 802 Karl dem Großen einen Elefanten namens Abul Abbas zum Geschenk geschickt hat?« So beginnt eines von Paddys Schreiben an Diana Cooper. Vielleicht wußte sie es, vielleicht aber auch nicht. In einem anderen Brief an sie kommt Paddy auf »die unglaubliche Menge an verdeckten Zitaten« in den Briefen von Raymond Asquith an seine Frau zu sprechen, »was doch nur heißen kann, daß es ein großes gemeinschaftliches Repertoire an literarischem Wissen gab, das durch den steten Gebrauch geläufig war, denn solche Anspielungen sind sinnlos, wenn das Gegenüber sie nicht erkennt«. Auch in Paddys Korrespondenz gibt es eine unglaubliche Menge an verdeckten Zitaten, und der Verdacht drängt sich auf, daß viele von den Empfängern unerkannt blieben. Zweifellos werden manche auch dem Herausgeber dieses Bandes entgangen sein.

Die Briefe selbst verraten uns einiges über die Umstände, unter denen sie geschrieben wurden. Den ersten in unserem Band an Balasha begann er am Ostersamstag, und er saß in einem Café am Meeresufer; den ersten Brief an Joan verfaßte er am Schreibtisch seiner Klosterzelle in der Abtei Saint-Wandrille und blieb bis vier Uhr morgens auf, um ihn zu Ende zu schreiben. Als Paddy eben auf einer Hotelterrasse einen langen Brief an seine Freundin Lyndall Birch beendet hat, fegt ein Windstoß die Blätter vom Tisch, und er springt auf, um sie zu retten, »bevor sie übers Geländer gegangen wären, niedergeschwebt zwischen den Ringeltauben, die dort ihre Kreise zogen, und verloren zwischen Stechpalmen und Holunderblüten«. Als Paddy schließlich in Kardamili seßhaft geworden war, stellte sich offenbar eine Routine ein, er stand früh auf, um zu arbeiten, und am Nachmittag schrieb er Briefe; oft ist davon die Rede, daß er einen Brief noch fertigbekommen muß, bevor die Post geholt wird (»flugs in die Post«). In der Nachschrift zu einem Brief an Balasha lesen wir, wie er ins Dorf spazierte, um ihn aufzugeben, und dann den Umschlag noch einmal geöffnet hat, weil auf dem Postamt Briefe von ihr warteten. »Ich kritzle dies im kafenion«, schreibt er, »muß aber jetzt aufhören und es losschicken, denn der Postbote rollt schon die Augen und trommelt mit den Fingern in gespielter Ungeduld!«

Fast alle Briefe von Paddy sind handschriftlich; nur ein paar wenige wurden anschließend korrigiert und getippt. Viele sind sehr lang, oft zehn eng beschriebene Blätter und noch mehr; viele der hier abgedruckten sind gekürzt – Nebensächliches oder Dinge, die für ein größeres Publikum uninteressant sind, wurden ausgelassen. Manche weisen jetzt die Hälfte ihrer ursprünglichen Länge oder noch weniger auf.

Die hier versammelten 174 Briefe sind eine Auswahl aus einem Fundus (in sechs Ländern verstreut), dessen Umfang mindestens das Zehnfache beträgt. Die Qualität ist so hoch, daß ein anderer Herausgeber 174 ganz andere Briefe hätte aussuchen und eine nicht minder gelungene Auswahl vorlegen können – und vielleicht wird es weitere solche Bände geben. Zweifellos existieren noch Briefe, die dem Herausgeber nicht zugänglich waren, und natürlich muß es noch viel mehr gegeben haben, die im Laufe der Zeit fortgeworfen wurden oder verlorengegangen sind. Grob geschätzt dürfte Paddy während seines Erwachsenenlebens zwischen fünf- und zehntausend Briefe geschrieben haben. Damit kommen wir auf einen Durchschnitt von mehreren pro Woche – und natürlich muß es viele Wochen gegeben haben, in denen er überhaupt keine schreiben konnte, was bedeutet, in der übrigen Zeit schrieb er mehr. Wenn man sich das vor Augen führt, dann ist das Verblüffendste die ungeheuere Menge an Zeit und Mühe, die Paddy auf das Briefeschreiben verwendete. Da sich in vielen genau dieser Briefe Klagen darüber finden, daß er Versprechen an seinen Verleger (vom Bankdirektor gar nicht zu reden) nicht halten kann, muß man daraus schließen, daß das Abfassen der Briefe Zeit beanspruchte, die er gut für das Schreiben seiner Bücher hätte nutzen können. Aber ist das wirklich so schlimm? Natürlich ist es schade, daß Paddy seine Trilogie nicht zum Abschluß brachte, und noch mehr muß man bedauern, daß die Sorge um dieses unvollendete Werk ihm den Lebensabend verdüsterte.

Aber wir können die Sache auch anders sehen. Die Briefe mögen bisweilen in großer Eile geschrieben sein (sogar in schrecklicher Eile – »in tearing haste«), aber sie sind in einer eleganten Prosa verfaßt, die einfacher und unterhaltsamer zu lesen ist als der barocke Stil seiner Bücher, der überreich und artifiziell sein kann. Für mich steht außer Frage, daß Paddys Briefe Bestandteil seines Œuvres sind und ihnen ein Platz an der Seite der Bücher zusteht, die er im Laufe seines Lebens schrieb. Jetzt, wo wir uns ein Bild von seinem Briefwerk machen können, können wir auch dessen Wert beurteilen. Die guten unter diesen Briefen zählen zu den besten, die wir in englischer Sprache haben. Sie sind unverwechselbar; aus jedem davon schimmert uns Paddys Persönlichkeit entgegen. Es ist eine Freude, seine Briefe zu lesen; sie sind, um einen oft von ihm genutzten Ausdruck zu borgen, absolut »tip-top«.

DIE BRIEFE

Paddy war vierundzwanzig Jahre alt und auf einem Picknick beim Pilzesuchen in Rumänien, als ihn die Nachricht vom deutschen Überfall auf Polen erreichte. Hals über Kopf kehrte er nach England zurück, um sich zu den Waffen zu melden. Viele Jahre später erzählte er seiner Biographin, er habe, als er 1939 heimkam, fest damit gerechnet, daß er binnen kurzem in diesem Krieg umkommen würde. »Irgendwo hatte ich gelesen, daß die durchschnittliche Lebenserwartung eines Infanterieoffiziers im Ersten Weltkrieg acht Wochen betragen hatte, und es gab keinen Grund zu hoffen, daß die Chancen im Zweiten wesentlich besser standen. Ich fand, da sollte ich doch wenigstens in einer schmucken Uniform sterben.« Unter Berufung auf seine angeblich irische Herkunft mogelte er sich unter die Irish Guards. »1939 bin ich als Fußsoldat bei den ›Micks‹ eingetreten, am selben Tag wie Iain Moncreiffe und weitere Freunde; er ging allerdings zu den Scots Guards«, erklärte er später (PLF an Rudi Fischer, 2. Februar 1982). »Es war das erstemal, daß zukünftige Guards-Offiziere auch die Grundausbildung absolvierten, eine sehr gute Idee, wenn auch wahrhaftig kein Spaß. Wir kamen alle aus den fünf Guards-Regimentern – Grenadier, Coldstream, Scots, Irish und Welsh –, ein Trupp von dreißig Männern im Guards-Ausbildungslager [Depot] in Caterham, die Ausbilder waren Coldstreams. Alles war vorab arrangiert worden, mit guten Beziehungen usw., muß ich leider sagen.«

Den folgenden Brief an einen Mitrekruten schrieb Paddy aus dem Krankenhaus, wo er sich von einer schweren Lungenentzündung erholte, an der er beinahe gestorben wäre. Adrian Pryce-Jones (1919–1968) war der jüngere Sohn eines Colonels bei den Coldstream Guards. Sein Bruder Alan, später Reiseschriftsteller und Journalist, war für kurze Zeit mit Joan Eyres Monsell verlobt gewesen, Paddys Gefährtin der Nachkriegszeit und schließlich seine Ehefrau.

An Adrian Pryce-Jones

Redhill County Hospital

1. Februar 1940

Earlswood Common

Redhill

Surrey

Mein lieber Adrian!

Über Deinen Brief habe ich mich gefreut, und es war sehr freundlich von Dir, zu einem Zeitpunkt zu schreiben, zu dem Du es ohnehin schwer hattest. Gott, was mußt Du froh gewesen sein, als Du aus dem Bau wieder rauskamst. Mein eigenes Schicksal kann man nur tragisch nennen. Da ich durch Krankheit mehr als fünf Wochen Ausbildung versäumt habe, müssen meine Vorgesetzten mich zu ihrem Bedauern zurückstellen; das heißt, ich muß warten, bis die sechseinhalb Wochen durch sind und der nächste Schwung dran ist, und mit denen weitermachen, und dann bin ich erst zum Apriltermin in Sandhurst. Ist das nicht eine Schande? Ich bin so enttäuscht und wütend, ich kann es gar nicht in Worte fassen, denn das heißt natürlich, daß ich drei Wochen im Lager hocke, und davor eine lange sinnlose Warterei – und das, wo ich so gern mit Dir und unseren anderen Freunden in Sandhurst gewesen wäre. Ein noch größerer Grund zur Sorge ergibt sich direkt daraus: Da die Irish Guards nur zwölf Plätze zu vergeben haben, um die sich alle in Deinem Kurs bewerben, ist jetzt fraglich, ob ich überhaupt dort unterkomme, denn es gibt fünfzehn Kandidaten, und ich kann ja nicht erwarten, daß sie bei so einem Andrang etwas für mich offenhalten. Vielleicht geht es ja noch gut aus, aber wenn nicht, dann ist das schon sehr traurig und enttäuschend. Mir fällt kein anderes Regiment ein, in das ich eintreten möchte; und es wäre elend, wenn sie mich ausmusterten. Wieso mußte ich denn auch krank werden?

Du mußt wissen, die Metzgersburschen auf der Krankenstation im Lager hätten mich beinahe umgebracht. Eine Nacht gab es, da dachte ich, es ist aus mit mir, am Morgen bin ich Futter für die Krähen. Zum Glück ist jetzt alles überstanden, mir geht es wieder richtig gut, obwohl ich noch vierzehn Tage hierbleiben muß …

Jetzt habe ich aber genug von dem gräßlichen Ausbildungslager erzählt, das Du vermutlich schon fleißig vergißt. Ich will alles über Sandhurst wissen, wenn Du einmal für eine halbe Stunde aus dem Mahlstrom auftauchen und einen richtig schönen Brief schreiben kannst – die Uniformen – wer ist alles da? – Skandale und Klatschgeschichten usw. – andere Kandidaten für unsere Regimenter usw. Macht es Spaß? Es muß doch das reinste Paradies sein, nach Caterham. Erzähl’ mir alles.

Hier plätschert das Leben dahin wie bei den Lotosessern. Reichlich Bücher, Obst und Blumen, und mittendrin ich, blaß und bedauernswert, mit einer ganzen Schar bezaubernder, fürsorglicher Krankenschwestern. Ich habe eine eindrucksvolle Miene einstudiert, tapfer, leidend, schicksalsergeben, die Stirn in Falten über einem gequälten Lächeln, und davon mache ich jeweils Gebrauch, wenn ich einen Gefallen von ihnen will (Licht nach Sperrstunde, Drink usw.). Funktioniert jedesmal. Meine Familie war mehrfach hier, ebenso die süße Prue Branch mit ihrem Guy, die zwei, von denen ich Dir erzählt habe. Gestern abend ist etwas Wunderbares geschehen. Ich werde gerade für die Nacht ins Bett gepackt, da höre ich seltsam fremdartige Stimmen vor der Tür, die Tür geht auf, und herein stürmt Anne-Marie Callimachi, gefolgt von Costa. Sie war ganz in schwarze Seide gewandet, Nerz über und über, Perlen und Juwelen an jeder nur denkbaren Stelle und mit dem verrücktesten Schiaparelli-Hut auf dem Kopf, den ich je gesehen habe. Dann Costa, sehr dunkelhäutig, mit breitem Grinsen, das Haar schon schlohweiß mit gerade mal Dreißig. Er trug einen hellgrünen Polopullover, darüber einen sehr langen schwarzen neuen Mantel mit einem riesigen Astrachankragen; beide den Arm voller großzügiger Geschenke. Die Schwestern waren baff. Alle drei stießen wir schrille Schreie aus, und dann ging das Parleywu los, ein Geschnatter wie die Äffchen. Die Belegschaft trat den ungeordneten Rückzug an. Dann war natürlich kein Taxi zu bekommen, und Anne-Marie hatte die Rolls-Royces usw. in London gelassen; aber sie hatten ihr Gepäck mit und blieben einfach über Nacht im Hospital! Wir taten alle so, als wären sie ein Ehepaar, und kichernd wie ein kleines Mädchen richtete die Schwester ein Zimmer für sie her, mit einem züchtig zwischen den Betten aufgestellten Wandschirm. Derweil rief Costa im Ritz an, um Bescheid zu sagen, daß Ihre Hoheit für die Nacht nicht ins Hotel komme, in einer Lautstärke, daß es durch sämtliche Flure hallte. Das ganze Krankenhaus stand Kopf. Koffer mit fürstlichen Kronen – was für Nachtzeug! Die Pantoffeln! Oh!! Das Hospital hat sich noch nicht davon erholt, und die Höhe, die ich auf der Glamour-Rangliste bei den Schwestern erklommen habe, ist sensationell.

Alles ein Riesenspaß. Wir redeten und lachten wie die Irren bis tief in die Nacht, Anne-Marie erzählte von ihren neuesten Abenteuern, die wie immer schier unglaublich waren. Ich spielte ihnen vor, wie es im Ausbildungslager zugeht. Ich habe ihnen von Dir erzählt, und da sie Deinen Bruder Alan gut kennen, wollte Anne-Marie unbedingt wissen, was Du für einer bist. Ich habe gesagt, Du bist einfach nur ein böser kleiner Partybube. Nichts hätte sie spannender finden können.

Die beiden verließen uns heute morgen, nachdem Anne-Marie für die Krankenhausstiftung noch einen fetten Scheck ausgestellt hatte, den ich mit lässiger Geste dem Oberarzt überreichte. An den Besuch wird man sich hier bis in alle Ewigkeit erinnern!

Alors, mon petit Adrien, te voilà déjà presqu’un petit officier dans la Garde Galloise! Ce que vous devez rigoler là-bas, vous autres. Oh la la! Je me rouge de jalousie. Je vous emmerde! Et royalement!

Zum Genesungsurlaub bin ich bei meiner Schwester: p. Adr. Mrs. Fenton, St. Arild’s House, Kington, bei Thornbury, Gloucestershire. Vergiß nicht, Deine Privatadresse zu schicken, wenn Du schreibst. Einen Tag oder zwei werde ich in London sein, bevor ich mich ins ländliche Idyll verkrieche. Wir könnten uns treffen und einen draufmachen. Helen Hardinge meinte, ich könne doch auch eine Weile in Windsor bleiben, aber das gilt ja nicht gerade als gesund, also werde ich wohl eher nicht hinfahren. Vielleicht besuche ich die Sitwells.

Meine herzlichsten Grüße an Desmond und Trevor und Iain und Hal & Michael, Nevill, Douglas, Jeremy und die anderen Jungs. Kann Dir gar nicht sagen, wie leid es mir tut, daß ich nicht bei Euch allen dort draußen bin. Ein Jammer, daß Holland & der fiese Baron nicht auch da sind!

Alle guten Wünsche an Dich, mon petit, und viel Glück und Erfolg bei der Ausbildung in Sandhurst.

Dein Paddy

Paddy rechnete damit, nach seiner Genesung einen Offiziersposten bei den Irish Guards zu übernehmen. Doch es kam dann ganz anders. »Als meine Rekrutenzeit im Ausbildungslager zu Ende ging, bekam ich das verlockende Angebot, demnächst für den Nachrichtendienst auf Kreta zu arbeiten; eine aufregende Sache, und wie ein Dummkopf plauderte ich alles aus.« Zwar waren ihm am Ende der Grundausbildung »unterdurchschnittliche« Leistungen bescheinigt worden, doch der Geheimdienst war hochinteressiert, weil er Französisch, Deutsch, Rumänisch und Griechisch sprach. »Der Colonel bei den Micks, den ich ziemlich gut kannte (Tom Vesey), zitierte mich in den Birdcage Walk (Wellington-Kaserne) und fragte mich, ob das wahr sei. Ich bestätigte es ihm, und er war sehr ärgerlich.›Wozu bilden wir Sie als Fähnrich aus, wenn Sie dann zu den Spielkindern von der Spionage überlaufen?‹ Er gab mir eine Woche Frist, mich zu entscheiden. Wenn ich Offizier bei den Micks geworden wäre, wäre ich moralisch verpflichtet gewesen, dem Spaß der ›Spionage‹ zu entsagen. Und so akzeptierte ich sehr widerstrebend das Angebot des Nachrichtendiensts. Unglücklich, denn ich liebte die Irish Guards. Aber wie sich herausstellte, war ich auf meinem neuen Posten um vieles nützlicher, als ich als Fähnrich je gewesen wäre.« (PLF an Rudi Fischer, 2. Februar 1982) Paddy wurde nach Griechenland geschickt, und nach dem Einmarsch der Achsenmächte nach Ägypten, von wo man ihn auf die Insel Kreta schmuggelte, und dort arbeitete er mit dem lokalen Widerstand gegen die deutschen Besatzer zusammen.

Natalie Moss war die Mutter von Paddys Kriegskameraden Billy Moss, seinem Adjutanten bei der wagemutigen, erfolgreichen Entführung von General Kreipe.

Es sind die Kriegszeiten, in denen die Public Schools, für die viele von Euch nur Spott übrighaben, zeigen können, was sie wirklich wert sind. Ihr könnt Euch über Latein und Griechisch, über Vergil und Homer lustig machen, aber was die Charakterbildung angeht …

An Natalie Moss

15. November 1944

Im Nirgendwo

Liebe Mrs. Moss!

Ich hoffe, Sie haben den Brief bekommen, den ich Ihnen im Sommer vom Krankenhaus aus geschrieben habe, und ich danke Ihnen herzlich für das freundliche Telegramm. Das war wirklich lieb von Ihnen, und ich hoffe nur, Billy hat Ihnen meinen Dank ausgerichtet, wie ich es ihm aufgetragen habe, denn ich war zu jener Zeit nicht in der Lage zu schreiben.

Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war Billy leider bereits zu neuen Abenteuern aufgebrochen, zu etwas, das wir gemeinsam hatten unternehmen wollen, woran mich aber meine Erkrankung hinderte. Er hat seine Sache ganz hervorragend gemacht, sehr tapfer, und Sie werden schon gehört haben, daß man ihn für eine wirklich wohlverdiente Spange an seinem MC [Military Cross] vorgeschlagen hat. Ich war bei Lady Spears zu Gast, der Frau unseres Botschafters in Syrien, in den kühlen Bergen oberhalb von Beirut, und gerade als meine Zeit dort zu Ende ging, wer tauchte da plötzlich auf, per Flugzeug gekommen? Billy, eben zurückgekehrt von unseren Jagdgründen auf der Insel, wo er einer deutschen Kolonne aufgelauert hatte, zehn Lastwagen fahruntüchtig gemacht, vierzig Deutsche erschossen, fünfzehn Gefangene. Schließlich kam ein Panzerwagen, den Billy außer Gefecht setzte, indem er hinten aufsprang und Handgranaten in den Turm warf, bis die Kanone schwieg. Eine großartige Sache, unglaublich mutig.

Von Beirut fuhren wir gemeinsam nach Damaskus, verbrachten fünf glückliche und beschwingte Tage dort und in Beirut, und danach flogen wir zurück nach Kairo, zu unserem Quartier – »Tara« –, von dem Sie bestimmt schon viel gehört haben! Wir teilen es mit Sophie Tarnowska, Billy McLean und David Smiley. Bill mußte allerdings bald weg, und ich einen Monat später, die arme Sophie hält also jetzt dort allein die Stellung. Sie ist ein bezauberndes Mädchen und kümmert sich um unseren spaßigen Haushalt aus recht rauhbeinigen jungen Kerlen wie eine ausgesprochen gewissenhafte kleine Schwester. Ich bin an den Ort zurückgekehrt, an dem Bill und ich vor drei Wochen den Nazigeneral gefangen haben, und schreibe von da. Billy geht es prächtig, er wird voraussichtlich bald wieder in »Tara« sein. Ich hoffe, daß ich ihn zu Weihnachten dort treffe.

Billy ist wirklich ein Prachtbursche, und ich wüßte kaum einen anderen, der bei uns hier im Nahen Osten so allseits beliebt ist. Er ist einer der wenigen wirklich guten Freunde, die ich im Krieg gefunden habe, und die Insel hier kommt mir ohne seine muntere Gesellschaft sehr einsam vor.

Sie sollten sich keine Sorgen machen, wenn Sie nur gelegentlich von ihm hören, denn es ist oft schwierig, von solch entlegenen Orten etwas zu schicken. Vielleicht haben Sie ja auch schon Nachricht von ihm. Wenn nicht, dann wird sie bestimmt bald kommen. Noch einmal Dank für Ihre freundliche Anteilnahme während meiner Krankenzeit, und für all Ihre guten Wünsche.

Ihr sehr ergebener

Paddy L-F

1935, damals zwanzig Jahre alt, hatte Paddy sich in Marie-Blanche Cantacuzène, genannt »Balasha«, verliebt. Die sechzehn Jahre ältere Balasha war eine Prinzessin aus einer der großen Dynastien Osteuropas, verheiratet mit einem spanischen Diplomaten, der sie wegen einer anderen Frau verlassen hatte. Sie und Paddy lernten sich in Athen kennen und verbrachten die nächsten achtzehn Monate in Griechenland, bevor sie sich per Dampfer nach Konstanza am Schwarzen Meer aufmachten und von da mit Zug und Kutsche weiter ins Landesinnere des östlichen Moldawien, wo Balashas Familie »ein weitläufiges, arg heruntergekommenes Landhaus« namens Băleni besaß. »Es war umgeben von Hügeln und Bäumen und voller Bücher, den ganzen Winter lag Schnee auf den Fensterbrettern, und draußen unterwegs sein bedeutete Pferde und Schlitten: ein Leben wie bei Tolstoi oder Turgenjew. Die Familie gehörte zum moldawischen Zweig der Kantakuzenen, und genau wie in manchen Kreisen des vorrevolutionären Rußland war auch hier Französisch die Sprache des täglichen Umgangs. Es waren kultivierte, warmherzige, unterhaltsame Leute, und sie liebten die Literatur …

Es war ein verzaubertes Haus, und die Zeit, die ich dort zubrachte, ersetzte mir sozusagen die Universität, auf die ich nicht ging; ich las dort mehr als an jedem anderen Ort in meinem Leben, und dazu in mehreren Sprachen. Ich glaube nicht, daß es nur die jahrzehntelange Patina ist, angesammelt zwischen heute und der Zeit damals, als ich Anfang zwanzig war, wenn ich sage, daß der Charme, die Klugheit, der Humor, der Spaß, das Vielfältige und Anregende der Unterhaltungen in Băleni es mit allem aufnehmen können, was mir aus der Zeit danach im Gedächtnis geblieben ist.«

Paddy schrieb diesen Brief an einem Kaffeehaustisch direkt am Wasser, mit Blick über die schmale Meerenge, die die griechische Insel Poros vom Festland der Peloponnes trennt; dort auf der anderen Seite führt ein Pfad den Berg hinauf zur Mühle von Lemonodassos, wo er zehn Jahre zuvor zwei »selige Sommer« mit Balasha verbracht hatte, sie hatten gelesen, gemalt, sie waren geschwommen. Die beiden Liebenden hatten sich im September 1939 zum letztenmal gesehen. Jetzt, sieben Jahre später, liebte er eine andere Frau, obwohl er sich Balasha noch immer eng verbunden fühlte. Dieser Brief versucht, Ordnung in den Widerstreit seiner Gefühle zu bringen. Vermutlich schickte er ihn nie ab.

An Balasha Cantacuzène

Ostersamstag 1946

Poros

Mein lieber Schatz!

Mit einemmal ist die Uhr um zehn Jahre zurückgedreht, und ich sitze hier vor unserem Café an dem kleinen Platz, an einem Eisentisch mit grüner Platte, auf einem der wackligen Stühle dort. Die marmorne Laterne mit ihren Sinnbildern von Meer und Seefahrt – Anker und Delphin – ist zum Greifen nah; den Baum mit den hängenden Zweigen hat man gefällt. Aber dieselben alten Männer mit ihren breiten schattenspendenden Hüten, den schneeweißen Fustanellas [Faltenröcken, früher Teil der Männertracht in Südeuropa] und Schnurrbärten sitzen immer noch hier, plaudern entspannt bei einer Nargileh [Wasserpfeife]. Alle verneigten sich und begrüßten mich herzlich, doch ohne Aufregung, als hätten wir uns erst gestern das letztemal gesehen; meine Hand schmerzt noch von dem Schraubzwingengriff von Christo, dem verschmitzten mongolischen kafedzi [Kaffeehauswirt] – »Wo ist Kyria Balassa? Wie geht es ihr?« rufen sie alle. – Mitso, der Bootsführer, Spiros coumbarós [Taufbruder] im Kaufladen, der Mann im zacharo-plasteion [der Zuckerbäckerei], der Barbier, die Jungs in dem kleinen ummauerten Restaurant, und ein Dutzend backenbärtiger Freunde – ganz besonders Tomás, der einarmige Waldhüter, allesamt zum Osterfest hergekommen. Laute Freudenrufe von der Tochter von Onkel Alcibiades, inzwischen verheiratet. Und am allerbesten, drei großgewachsene Männer – was meinst Du, wer? Niko, Yanni und Andrea, und ein strammer Tasso, auch schon ein junger Mann. Spiro ist oben in der Mühle, mit Kosta und Katrina, jetzt dreizehn, und – ist das zu glauben? – Evtychia, zehn Jahre alt! Marina ist auch nicht weit, gleich gegenüber am anderen Ufer in Galata und, fromm wie sie ist, ganz mit dem Gottesdienst beschäftigt. Warte! Was meinst Du, wer gerade gekommen ist und sich zu mir an den Tisch gesetzt, mir freudig den Arm um die Schultern gelegt hat? Yanni, unser Bootsführer, von dem wir die Namen der Winde gelernt haben und der uns immer nach Plaka gerudert hat. Sein Bruder Mitso hatte ihm erzählt, daß ich hier bin. Er fährt inzwischen zur See, hat zahllose Schlachten überstanden und läßt Dir, noch immer genauso charmant und fröhlich und herzlich wie immer, die schönsten Grüße ausrichten – »Ἔ! Ἡ Μπαλάσσα! Ἡ Μπαλάσσα! Τι καλὴ γυναίκα« [»Ach! Balasha! Balasha! Was für eine liebe Frau!«] Die Leute hier lieben uns beide wirklich, es sind echte Freunde.

Ich bin gestern abend angekommen und noch nicht auf dem Hügel gewesen. Ich fahre heute mit Yanni und morgen zum Ostersonntag, wo Spiro ein großes Lamm am Spieß braten will, und all unsere Freunde aus dem Zitronenwald werden sich zum Mahl versammeln. Ich werde eine Kamera mitnehmen, und dann schicke ich Dir einen ganzen Stapel Fotos.

Ein Kaik hat mich hergebracht – die Hydra, die Pteroti und die Avli sind alle drei von den Deutschen versenkt worden –, eine wunderschöne Fahrt. Du hast mir so sehr gefehlt, liebste Balasha, als wir auf dem seidenglatten Meer zwischen traumverlorenen Inseln dahinglitten: dieselbe laue Luft, die unsere Arme und Hände und Brauen liebkoste, derselbe leichte Wind trug den Duft von Kiefernnadeln und Thymian herüber, und mir war wieder zumute wie einem Argonauten, einem Konquistador, als wäre ich der allererste Reisende, der diese uralten Wasser, die Buchten und Lagunen durchmißt. Noch im Augenblick, in dem der Kaik am Kai anlegte, sprang ich an Land und spazierte zum Kloster, auf der bezaubernden Straße, die sich unter Pinien hinaufschraubt, hoch über der steilen bewaldeten Felswand, über den schroffen Felsbrocken halb im blaugrünen Wasser, dessen schläfriges Schwappen und Murmeln durch das Gezweig der Pinien zu uns empordrang. Dann mit einemmal der Blick auf das weiße Kloster, ich kam an der kleinen Quelle vorüber, der Schlucht mit den vielen Platanen und Feigenbäumen, ging die ausgetretenen Stufen hinauf zu der Terrasse mit der einsamen Zypresse, der Blick über das Meer, mit dem Sphinxfelsen und der Burginsel dahinter, und dem vounò [Berg], wo die Mühle bleich in ihrer Wolke aus Zypressen, aus Oliven- und Zitronen- und Walnußbäumen schimmerte. Im Innenhof des Klosters mit seinen dicken Rundbögen, der zypressenbeschatteten Kirche, den lichthellen Mauern, schneeweiß und cremefarben und bläulich im Schatten, hing schwer der Duft der Apfelsinenblüten. Als ich wieder aufbrach, rief der erste Kuckuck aus den Wäldern über uns, fremdartig und beunruhigend. Auf dem Rückweg dunkelte es schon … Die Bäume, die Felsen, der Mohn in dem frischen Gras, man erriet all das eher, als daß man es sah. Die Straßen von Poros waren menschenleer – das ganze Dorf war in der Kirche versammelt, zur Grablegung Christi, und die Straßen und Stuckhäuser und die weißen Treppen lagen still unter Tausenden von funkelnden Sternen, ganz nah, die Laternen spiegelten sich in dem reglosen Wasser, kein Lüftchen wehte mehr. Später, am Fenster des Hotels Averoff – wo einst die zahnlose Alte uns mit ihrem Gackern begrüßt hat –, verfolgte ich, wie die Kerzen der Epitaphios-Prozession zu Hunderten übers Meer von Galata herüberkamen, Spiegelbilder von Feuerwerk flammten auf und vergingen, und leise kam über das Wasser der summende Klang des Gesangs.

Inzwischen ist es sieben Uhr morgens, und alles glitzert und tanzt unter dem klaren Himmel. Zwischen den Masten der Kaiken tauchen die Berge der Argolis auf, das Vlies der Ölbäume graugrün und silbern, golden, wo ein Strahl der Sonne es berührt, die Mulden und das Gewirr der Bachbetten ein dunstiges Violett. Möwen gleiten träge über den Segeln der Kaiken daher.

Ostersonntag

Mein Schatz, ich sitze wieder im nargiléh-Café, still, glücklich, von der Sonne verwöhnt und erfüllt von einer wirklich schrecklichen dor [Sehnsucht] nach Dir. Gestern habe ich Yanni überredet, mich zur Artemis-Bucht zu rudern, ich lag den ganzen Nachmittag in der Sonne und sah zu, wie die Schatten über die Insel wanderten. Als die Abenddämmerung anbrach, riß ich mich los und ging durch den Wald, wo früher immer das weiße Pferd galoppierte und ich von halb im Wasser versunkenen Schiffen erzählte. Dann über die abschüssige goldene Waldwiese zu der winzigen Kirche, den schmalen Pfad bis zu der Stelle, an der immer der Esel endlos im Kreis ging und das Wasser heraufholte, und dann wieder bergan durch die Zitronenhaine zur Mühle. Schatz, es war ein Augenblick, den ich in den letzten sechs Jahren all die Zeit herbeigesehnt hatte, und natürlich mich auch davor gefürchtet, aber dann, Boodle, lag es vor mir, als hätte sich tatsächlich nichts verändert; ich hielt inne und spähte zunächst durch die Zweige: Marina geschäftig am Ofen, Spiro, die Backen aufgeblasen vor gespielter treuherziger Erschöpfung, füllte Zitronen in mächtige Körbe – τὰ καλάθια –, und ein Junge und ein Mädchen, in denen ich Kosta und Katrina wiedererkannte, halfen ihm. Du kannst Dir die Willkommensrufe vorstellen, als ich auf die Terrasse trat, Marina lächelnd, die Hände über der Schürze gekreuzt, Spiro lachte, gestikulierte vor übermütiger Freude. Evtychia ist jetzt zehn, ein ernsthaftes kleines Mädchen mit kurz geschnittenem dunklem Haar und malvenfarbenem Pullover. Als wir Küsse und Begrüßungen hinter uns hatten, war nur noch von Dir die Rede. »Wann kommt sie?« Bald, sagte ich. Wir setzten uns auf die Mauer und redeten stundenlang (Kosta, immer noch mit dem liebevollen Blick, dem süßen Lächeln, hielt meine Hand, als wolle er sagen, ich gehöre ihm) von den alten Zeiten: Deinen Bildern, dem Mal, als ich krank war, dem Rattenbiß, dem Abend, an dem Hector sich verirrte, davon, wie wir auf den Walnußbaum geklettert sind, den Panegyriken von Sankt Pantaleimon, dem Sturm im Herbst. Der magazí [Laden] ist geschlossen, Spiro kann keinen Wein kaufen, und als es dunkel wurde, verabschiedete ich mich, wenn auch ungern, bis zum nächsten Tag, Ostersonntag, und wanderte zwischen den Bäumen wieder bergab bis zur Plaka, wo Mitso mit seinem βάρκα [Boot] wartete, und über das stille Wasser wieder nach Poros. Auf dem Rückweg unter den Zitronenblättern hielt ich immer wieder Ausschau nach Deinem langen Schatten, in blauer Hose, weißer Bluse und bélisaires, wie Du mich bittest, die Raggle Taggle Gypsies zu singen. Yanni, unser Bootsjunge, wartete am Kai, und wir fuhren für ein paar Stunden hinaus, Jagd auf Fische mit dem Speer, mit einer Karbidlampe am Bug, auf dem Wasser zwischen Dragoumis und Tombazi. Faszinierend, wie deutlich im gleißenden Schein der Lampe der Meeresboden zu sehen war – Fels, gefiedert von Anemonen, stachlig von Seeigeln, Tinten- und Kuttelfische in die Felsspalten geschmiegt, silberne Fischschwärme, zwei Faden tief, wo sie reglos im Wasser verharrten oder erschrocken davonstoben, wenn Yanni seinen langen Dreizack mit dem Bambusschaft schleuderte. Er spießte Massen von ihnen auf, jeder Treffer mit schrillen Schreien von den beiden barfüßigen Burschen begrüßt, die für uns ruderten. Ich habe eine barbouni [Rotbarbe] erbeutet. Wir kehrten so zurück, daß noch Zeit blieb, uns die Haare zu bürsten und uns dann den Porioten anzuschließen, die zur Anástasis in Scharen zur Kirche schwärmten. Es müssen 1000 Leute gewesen sein, die sich zur Auferstehung auf den Platz am Hügel drängten, jedes der gespannten Gesichter von einer eigenen Kerze erhellt. Auf das ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! [»Christ ist erstanden!«] hin brach ein großes Glockengeläut aus, das Knattern und Zischen von Feuerwerk, Kanonendonner vom Fort, und sämtliche Kerzen tanzten. Adevărat a înviat! [»Wahrlich, er ist erstanden!«] Dann zu Yannis Haus am Dorfrand, ein großes Festmahl, bei dem wir mit Ostereiern anstießen, und wieder ins Bett, ein wenig betrunken und überglücklich.

Auch heute war wieder ein glückseliger Tag. Ich bin schon am frühen Morgen wieder auf den Hügel gestiegen – nach zwei Okka Retsina auf der Plaka mit Yorgo und Stamatina, dem zottigen kleinen Hirtenpaar vom Vonnò. Wir dachten wieder an den glutheißen Tag dort in der Einöde zurück, das viele Wasser, das wir getrunken haben, als wir keuchend unter der Platane lagen, an der Quelle bei den Oleanderbüschen. Die zwei sind so zottig und krumm und braun und listig wie zuvor, Yorgo, wie er die Hand verlegen auf den Schaft seines Stabes legt, Stamatinas hübsches krähenfüßiges Gesicht, wie es aus dem schwarzen Kopftuch herauslächelt. Sie hat ein neues Tragetuch mit einer Art Lederschlinge am Sattel ihres Maultiers befestigt. Die beiden sind so sonnenverbrannt, so von der Sonne ausgedörrt wie ein Zikadenpaar.

An der Mühle gab es ein großes Bankett unter dem Laubendach aus Weinranken – Osterlamm und Retsina und πατάτες φούρνου [gebackene Kartoffeln] und Zwiebeln und noch mehr Retsina, und wir sangen stundenlang. Ich schrieb einen neuen Eintrag in unser großes weißes Buch (gut versteckt während der Besatzung, jetzt der Stolz der Mühle, ein künftiges Erbstück), wehmütig tranken wir alle auf Dein Wohl, Marina sang »Kolokotrones« mit ihrer klaren, dünnen Stimme und wurde rot wie ein Mädchen, als wir applaudierten. Wir tanzten, was das Zeug hielt, Syrtos und Tsamikos (meine Hände tun immer noch weh vom Füßeklatschen!), und all die Zeit fielen die Sonnenstrahlen schräg durch das junge Weinlaub zu unseren Häupten, und jenseits des Gitterwerks mit den Wein- und den Feigenblättern schillerte unser Amphitheater aus Orangen- und Zypressen- und Olivenbäumen bis hinab zur glitzernden See und zur Insel und dem Kloster, zu den unvergessenen Felsen – löwengleich und dunstig wie immer – auf dem blauen Spiegel, bis weit in die Ferne, wo er sich mit dem Himmel vereinte.

Auf der Rückfahrt sprang ich ins kalte Wasser und schwamm eine Weile, und jetzt sitze ich an dem alten Tisch mit dem Gewirr der Kaikmasten vor mir, die frisch sonnenverbrannten Arme verkrustet vom Salz, das Sonnenlicht noch warm in meinen entspannten Gliedern und Knochen. Hier an diesem Tisch habe ich das erste Sonett an Dich geschrieben, als Du nach Athen fuhrst, und beinahe habe ich das Gefühl, morgen werde ich erleben, wie Du über die Gangway der Pteroté geschritten kommst, in Deinem grauen Athener Wollkostüm, der Seidenbluse, der blau-weißen Krawatte, dem kleinen runden weißen Hut. Der Abend ist windstill und warm, freundliche Gestalten gleiten durch das goldene Licht der Caféfenster wie Karagöz-Figuren in ihren gestärkten Fustanellas, und eine Mandoline und eine Zither lassen ihre kleinen klimpernden Klangkaskaden hinaus in die stille Luft gleiten und bekommen zur Antwort einen trägen, gerade noch vernehmlichen amané [ein improvisiertes Lied in türkischer Manier] aus dem weißen, arkaden- und treppenbewehrten Labyrinth der Häuser am Berghang.

Es ist ein freundlicher, glückseliger, unschuldiger Winkel der Welt. All das Elend, das Morden, das ganze pumpute der letzten sieben Jahre sind zerstoben wie ein böser Traum, und ich bin für ein paar selige Tage zurückgekehrt in die schöne, glâbre [unschuldige] Welt, in der Menschen wie Du und Pomme und Constantin und die zwei Alexander und Guy und Prue [Branch] zu Hause waren. All das sende ich Dir, mein Schatz. Wir müssen immer wieder neu herkommen, uns hier verkriechen, damit wir spüren, daß Liebe und Freundschaft doch zwei verschiedene Dinge sind, etwas, dem das Vergehen der Zeit, deren Schrecken und Grausamkeiten und Grobheiten nichts anhaben können. Ich habe Deinen lieben Brief bekommen und beantworte ihn, wenn ich morgen wieder in Athen bin – viele Seiten sind bereits geschrieben. Dies hier ist eine Randnotiz dazu, die Dir den Geruch des Meeres, den Duft der Zitronenbäume überbringen soll, und die Liebe und die Grüße aller auf der Insel und in Lemonodassos, und die meinen dazu.

Küsse, Umarmungen, gouffis an Pomme und Constantin und Ins [Ina], und ganz besonders bessonades und Umarmungen für Alexander M.; und für Alexander V. auch, und all das und noch vieles, vieles mehr für Dich, mein liebster Schatz,

von

Paddy

Dieser Brief entstand, nachdem Paddy im Zuge einer Vortragsreise für seinen Arbeitgeber, den British Council, die Insel Korfu besucht hatte. 1946 hatte die Lage in Griechenland sich zugespitzt, der Bürgerkrieg zwischen rechten und linken Kräften stand unmittelbar bevor. Paddys Reise war Teil einer Strategie mit dem Ziel, der antiwestlichen Propaganda der Kommunisten etwas entgegenzusetzen. Das Publikum war begeistert, als er nicht über kulturelle Themen sprach, sondern vom Krieg und von seiner Rolle bei der Entführung von General Kreipe erzählte, dem Befehlshaber der deutschen Besatzungstruppen auf Kreta.

Auf Korfu hatten Paddy und seine Gefährtin Joan Rayner bei der Schriftstellerin, Dichterin und Verlegerin Marie Aspioti (1909–2000) gewohnt, die das dortige British Council Institute leitete. Die Insel hatte traditionell enge Bindungen an Großbritannien; von 1815 an hatte sie unter britischem Protektorat gestanden, bis im Jahr 1864 die Hoheit an Griechenland ging. In Erinnerungen an Aspioti heißt es, sie habe »England geliebt« und »ihr gesamtes Leben in den Dienst des Instituts gestellt«. Genau wie Paddy war auch sie Mitte der fünfziger Jahre entsetzt über die britische Zypernpolitik.

Fast dreißig Jahre später, am 5. August 1973, schrieb sie an ihn: »Ihr Brief vom Juli 1946 versetzt mich schlagartig zurück in die wunderbare Zeit damals, und er ist so frisch und lebendig wie am Tag, an dem Sie ihn geschrieben haben. Nur die Tinte ist verblaßt.«

An Marie Aspioti

Zante [Zakynthos]

12. Juli 1946

British Council

Korfu

Meine liebe Marie!

So schweifen wir denn noch immer auf Ihren schläfrigen Meeren, verweilen auf Insel um Insel, als bannten uns die magischen Kräfte, die seit jeher den Reisenden an die Küsten von Griechenland fesseln; hier in Zante ist unsere Circe (oder Nausikaa, Ariadne, Kalypso) Miss Crowe, und ich schreibe dies auf ihrer Terrasse (können Sie erraten, zu welcher Tageszeit?) um sieben Uhr in der Frühe unter einem gewaltigen Maulbeerbaum mit Blick über die Bucht, gerahmt von Bäumen und Kirchen und Palazzi und gesprenkelt mit Schiffen. Miss Crowe ist eine fabelhafte alte Engländerin von ungefähr siebzig Jahren und stammt aus einer der Familien, die hiergeblieben sind, als die Siebeninseln