Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nevicata

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

ÀUn voyage spirituel et littéraire au cœur de la vie monastique

Dans cet ouvrage maintes fois réédité, Patrick Leigh Fermor se penche sur le monachisme chrétien, d’abord chez les bénédictins de l’abbaye de Saint-Wandrille, dans le Pays de Caux, chez qui il fit de nombreuses retraites à partir de 1948. Puis il nous parle de Solesmes, dans la Sarthe, et des cisterciens de la Grande Trappe, dans l’Orne. Enfin, un dernier chapitre est dévolu aux origines du monachisme oriental en Cappadoce et à ses monastères rupestres autour de la figure de saint Basile. Ce court récit intéresse donc particulièrement le monachisme français. Dans sa prose inimitable et raffinée, le grand écrivain a su exprimer l’essentiel du sujet – bien qu’il s’en défende modestement – au point que ce livre a suscité nombre de vocations, à Saint-Wandrille et ailleurs. Patrick Leigh Fermor avait une tendresse particulière pour cet ouvrage, sans équivalent dans la production éditoriale hier ou aujourd’hui, et considéré par beaucoup comme la quintessence de son œuvre.

Plongez-vous dans le monachisme français avec ce livre qui a suscité bien des vocations !

EXTRAIT

Non sans curiosité et appréhension, je gravissais la colline depuis la route Rouen-Yvetot vers l’abbaye de Saint-Wandrille. J’avais passé une nuit abominable à Rouen, dans un petit hôtel près de la gare, où un cortège de cauchemars était ponctué du bruit des trains arrivant et partant dans le fracas, les sifflements, lâchers de vapeur et de fumée qui, après une semaine de noctambulisme parisien, avaient fait de ma nuit une agonie poignante, apparemment interminable. Les méandres brumeux de la Seine inférieure eux-mêmes, les grasses prairies vertes et les files indiennes de peupliers que l’autocar avait traversés le lendemain matin, n’avaient pu dissiper mon humeur apathique et déprimée ; à présent, en montant la route chaude entre les bois de la fin d’été, je me demandais s’il ne valait pas mieux abandonner mon projet. Ce que je redoutais presque plus que le succès, c’était un échec immédiat.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Un compagnon sans égal, libre de tout horaire ou convention, d’une curiosité et d’un enthousiasme inlassables.-

New York Times

À PROPOS DE L’AUTEUR

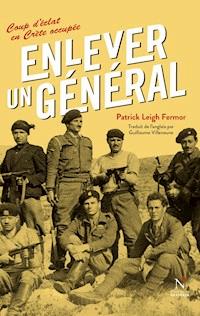

Patrick Leigh Fermor (1915–2011) est un écrivain et voyageur anglais, ancien officier des Services spéciaux de l’armée britannique en Crète durant la Seconde Guerre mondiale. En dehors de ses voyages, il partagea sa vie entre la Grèce et l’Angleterre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 120

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Du même auteur, par le même traducteur, chez le même éditeur :

Dans la Nuit et le Vent À pied de Londres à Constantinople (1933–1935)

À ma mère

Questi altri focchi tutti contemplanti

uomini furo, accesi di quel caldo

che fa nascere i fiori e i frutti santi,

Qui è Maccario, qui è Romoaldo,

qui son li frati miei, che dentro ai chiostri

fermar li piedi e tennero il cor saldo.*

Dante, Paradis XXII, 46-51

Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel…

… un temps pour se taire et un temps pour parler.

L’Ecclésiaste, III, 1 et 7

* Ces autres feux furent tous des hommes contemplatifs, embrasés de l’ardeur qui fait naître les fleurs et les fruits sains.

Ici est Macaire, ici Romuald

ici sont mes frères qui dans les cloîtres

arrêtèrent leurs pas et tinrent fermes leurs cœurs.

Traduction Jacqueline Risset, Paris 1985–1990. (NdT)

Introduction

Comme le lecteur le comprendra à certaines allusions des pages suivantes, plusieurs inaptitudes m’ont empêché de profiter pleinement de toutes les grâces qu’un hôte peut tirer des retraites monastiques. Allusions elles resteront car elles concernent des difficultés n’ayant que peu à voir avec le propos général du livre, mais il importe de les mentionner pour bien faire comprendre qu’elles limitent gravement ma compétence pour écrire de ces sujets : il me faut préparer le lecteur aux lacunes résultant d’un savoir et d’une expérience incomplets.

Il reste qu’en dépit de ces limites personnelles, j’ai été profondément touché par les lieux que j’ai décrits. Je ne puis définir précisément ces sentiments, mais ils vont au-delà du simple intérêt ou de la curiosité, ils sont plus importants que le plaisir puisé par l’historien ou l’esthète dans les bâtiments ou la liturgie antiques ; car j’aurais pu trouver les premiers en maints endroits et quant à la seconde – quoique rarement aussi bien exécutée qu’à Saint-Wandrille ou Solesmes, sans doute – je l’avais toujours connue.

La bonté des moines y a joué un rôle. Mais plus importante fut ma découverte d’une capacité personnelle à la solitude et (fût-ce à un niveau bien plus modeste que celui de la plupart des gens qui font retraite dans les monastères) au recueillement et à la clarté d’esprit qui accompagnent la vie monastique et son silence. Car dans l’isolement d’une cellule – une existence dont la tranquillité n’est variée que par les repas silencieux, la solennité du rituel et de longues promenades solitaires dans les bois – les eaux troubles de l’esprit se calment et s’éclaircissent et une grande partie de ce qui est caché, tout ce qui l’obscurcit, remonte à la surface et peut être écrémé ; au bout d’un certain temps, on atteint un état de paix inconnu du monde ordinaire. Celui-ci diffère tant de toute expérience normale que le nouveau venu suppose qu’il a été le bénéficiaire (malgré ou en dépit de sa réserve, de son scepticisme ou d’une simple incapacité à croire) d’une manne surnaturelle ou d’une part inconsciemment octroyée de l’activité spirituelle toujours à l’œuvre dans les monastères. Mon semblable lui-même – sans ignorer les inaptitudes que je viens de mentionner –, une fois jeté par hasard au contact du monachisme, peut y glaner abondance de cette guérison, de ce mystérieux enchantement pour lesquels les monastères furent bâtis, entre autres buts.

Impossible à quiconque a vécu ne fût-ce que cette vague expérience de ne pas ressentir, à la vue de monastères vides, un plus vif chagrin que le regret de l’antiquaire. Un peu de cette tristesse élégiaque flotte au-dessus des monastères troglodytiques de Cappadoce que j’ai tenté de décrire. Mais pour nous en Occident, à cause de toutes ces reliques, ce sont les souvenirs les plus prégnants de la vie qui les anima jadis : les abbayes ruinées d’Angleterre, restées désolées depuis la Réforme, seront toujours les plus émouvantes et tragiques. Car nulle énigme ici. Nous connaissons la fonction et le but de chaque fragment et les détails exacts de la sainte vie qui devrait s’y abriter. Nous connaissons aussi l’histoire navrante et gratuite de leur destruction et de leur abandon et n’avons qu’à fermer les yeux une seconde pour reconstruire en esprit tours et pinacles, pour entendre la quiète rumeur des activités monacales et le son de cloches fondues depuis longtemps. Elles émergent dans les champs comme les pics d’une Atlantide disparue noyée à quatre siècles de fond. Les cloîtres éventrés se dressent inutiles entre les sillons et seuls des piliers brisés marquent la symétrie passée des nefs et des bas-côtés. Cernées par les fleurs du sureau, leur base enserrée de ronces et de mûres, reliées à leurs cimes par des arches et des pendentifs rompus qui lancent de graciles trajectoires tournoyantes au-dessus des arbres, les cépées de piliers érigent la grande circonférence vide d’une rosace dans un ciel hanté de freux. On dirait qu’une psalmodie grégorienne, magnifique, s’est interrompue il y a des siècles pour rester là, pétrifiée, à son apogée depuis lors.

P. L. F. 1957

Il est difficile de croire que ces voyages et séjours monastiques ont eu lieu il y a trente ans. Interrogé à brûle-pourpoint, j’aurais déclaré dix ans au plus car ils demeurent plus clairs dans leurs détails que certains épisodes brouillés ou emportés.

J’ai vu un certain nombre de monastères dans l’intervalle : La Pierre-Qui-Vire, Saint-Benoît-sur-Loire, Fossanova, Trisulti, Monte Olivetto, Subiaco, les ruines du Mont-Cassin, les chartreuses de Pavie et Jerez, Guadalupe et Yuste, Beuron, Göttweig et Melk, le couvent de la Merced à Cuzco, Santa Catalina d’Arequipa au Pérou, les monastères familiers de la Grèce et ces fondations très antiques de langue arabe ou araméenne sises dans les gorges voisines de Damas. Mais ces visites s’inscrivaient dans de plus amples voyages. Les seuls monastères où j’ai fait retraites, séparées par de larges intervalles, comme celles que je tente de décrire ici, ont été Saint-Wandrille et Quarr Abbey. À chaque fois, elles ont paru de plus sûres demeures de foi, sagesse, savoir, bonté, de digne et scrupuleuse discipline : survivent dans de tels lieux bien des choses qui ont ailleurs disparu ou changé. En écoutant chanter les heures dans la langue de la chrétienté occidentale des Ve ou VIe siècles, on peut oublier les altérations du XXe et sentir que la ligne de vie des notes et des syllabes entre l’Église primitive et aujourd’hui reste intacte ; tels pourraient vraiment avoir été les mots qu’entendirent chanter le roi Æthelbert et la reine Berthe quand saint Augustin posa pour la première fois le pied sur l’île de Thanet.

À sa sortie, ce livre a plu aux critiques comme aux lecteurs extérieurs aux monastères et – pour autant que je sache, c’est-à-dire fort peu – à l’intérieur aussi. Mais un critique monastique le réprimanda sévèrement : j’avais acquis une connaissance superficielle du sujet durant ma retraite ; en écrire était importun et indiscret. Ce point de vue ne m’avait pas frappé comme il l’aurait dû, mais j’en compris tout de suite, et trop clairement, la portée. Très abattu, j’adressai des excuses assez maladroites au périodique concerné ; celles-ci suscitèrent peu après la lettre d’un moine que je n’avais pas rencontré. Sans infirmer aucune des critiques, il laissa entendre, avec beaucoup de tact et de gentillesse, que son collègue s’était montré sévère en l’occurrence et que l’innocence de mon propos était évidente.

Le livre reposait sur des lettres – parfois par pans entiers mot à mot – écrites à l’époque à celle que j’épouserais plus tard, sans la moindre intention de les publier. Je vivais beaucoup en France, très influencé par Huysmans, et hantais les boîtes des quais, les librairies et les bibliothèques. Partant des Moines d’Occident de Montalembert, je lus tout ce que je pus trouver sur le monachisme et en particulier l’histoire du monachisme français. C’est alors que je pensai à réunir ces mois sous une forme littéraire ; et quand enfin je disposai de l’épreuve, je retournai à Saint-Wandrille pour la montrer à l’abbé. Comme on le verra, je l’aimais et l’admirais fort ; c’était un homme érudit, civilisé et bon ; j’étais très soucieux de son opinion. L’impression d’ensemble fut encourageante. Il goûta la partie descriptive et historique relative à son abbaye à laquelle il était profondément attaché et mes erreurs pouvaient être corrigées. Je remarquai que j’avais dû parfois dérailler.

« Aux yeux du moine, c’est sûr ! dit-il en souriant, mais ce sont là les parties qui en font tout l’intérêt pour moi. »

Je reçus ces mots dans le sens qu’ils avaient, je l’espérais. Tant que je définissais bien ma position, dit-il, il n’y voyait rien de répréhensible.

Les remarques de l’abbé étaient officieuses et privées ; nous étions en termes amicaux ; peut-être m’avait-il traité avec trop de ménagement ; et mon dernier correspondant avait à l’évidence cherché à me consoler, en y réussissant ; alors que le critique monacal écrivait d’un point de vue officiel, celui, en particulier, d’une génération de moines plus ancienne ; et il avait raison, bien sûr. L’idée ne m’était pas venue que les élucubrations d’un étranger pouvaient être profondément déstabilisantes pour un tel lecteur – fût-ce mes opinions sur la survie du plain-chant latin il y a deux paragraphes, sans parler d’incursions hasardeuses dans des domaines plus complexes. On ne formule qu’une exigence auprès des hôtes de monastères, surtout dans ma catégorie : ils ne doivent en aucun cas en troubler la vie. Avec le temps, la fatigue du travail et la menace des distractions extérieures rendent plus impératif que jamais le besoin de silence et d’intimité et la publicité de toute nature est proportionnellement plus redoutable. J’aurais écrit autrement, aujourd’hui, ou n’aurais peut-être pas écrit du tout. C’est là que j’avais fait fausse route et c’est pourquoi ces excuses restent valables.

Cela étant, je me demandais que faire quand tant d’années après, la question d’une nouvelle édition s’est présentée. Le passage de trois décennies m’avait peut-être été favorable car je découvris avec plaisir que les opinions, dans le milieu qui m’importait, dans la mesure où elles étaient exprimées et où je pouvais en juger, étaient positives. Leur teneur était à peu près celle-ci : même si je m’égarais beaucoup parfois, les bons points étaient assez nombreux pour qu’une reparution ne fût pas inutile. J’aurais aussi l’occasion d’intégrer les pensées contenues dans le dernier paragraphe. Je songeai à réviser et abréger le texte ; mais il est déjà bref et les pages publiées depuis longtemps, quand on y touche, courent le risque de tomber en poussières ; le voici donc tel quel, entouré d’une nuée très nécessaire de mises en garde et de réserves ; et je ne puis m’empêcher d’éprouver un soulagement à l’idée qu’un chapitre de ma vie qui fut si important reçoive un regain de vie.

P.L.F 1982

L’abbaye de Saint-Wandrille de Fontanelle1

Non sans curiosité et appréhension, je gravissais la colline depuis la route Rouen-Yvetot vers l’abbaye de Saint-Wandrille. J’avais passé une nuit abominable à Rouen, dans un petit hôtel près de la gare, où un cortège de cauchemars était ponctué du bruit des trains arrivant et partant dans le fracas, les sifflements, lâchers de vapeur et de fumée qui, après une semaine de noctambulisme parisien, avaient fait de ma nuit une agonie poignante, apparemment interminable. Les méandres brumeux de la Seine inférieure eux-mêmes, les grasses prairies vertes et les files indiennes de peupliers que l’autocar avait traversés le lendemain matin, n’avaient pu dissiper mon humeur apathique et déprimée ; à présent, en montant la route chaude entre les bois de la fin d’été, je me demandais s’il ne valait pas mieux abandonner mon projet. Ce que je redoutais presque plus que le succès, c’était un échec immédiat. S’il n’y avait pas de place à l’abbaye, ou si les moines ne pouvaient m’accueillir pour quelque autre raison, je devrais regagner Paris et modifier mes plans pour les quelques semaines à venir. J’arrivais inconnu et à l’improviste, originaire de l’île hérétique située outre-Manche, sans même l’excuse de vouloir faire retraite : j’étais en fait à la recherche d’un endroit tranquille et bon marché où séjourner tandis que je continuerais à travailler sur le livre que j’écrivais. Un ami parisien m’avait dit que Saint-Wandrille était l’une des plus anciennes et belles abbayes bénédictines de France ; j’avais donc fait mes préparatifs et m’étais mis en route…

On était dimanche et la porterie était pleine de visiteurs qui, tout juste sortis de la messe, achetaient des cartes postales, des médailles, des rosaires et autres bondieuseries*. Un moine harcelé aux lunettes de corne répondait à d’innombrables questions ; un quart d’heure passa avant que je réussisse, avec force inquiétude, à lui expliquer ma proposition. Il m’écouta avec compréhension et me demanda de revenir quand il aurait parlé à l’abbé. Quand enfin sa silhouette en robe noire reparut au bout du jardin, je vis qu’il souriait.

« Le très révérend père abbé peut vous recevoir, annonça-t-il en s’emparant de mon lourd bagage, il vous souhaite la bienvenue. »

Quelques instants plus tard, une porte avait refoulé le brouhaha des visiteurs du dimanche et un labyrinthe silencieux d’escaliers et de couloirs blancs nous avala. Ouvrant une porte, le moine m’introduisit dans ma cellule. C’était une haute pièce du XVIIe siècle, au lit confortable, munie d’un prie-dieu*, d’une table, d’une chaise tapissée, d’une lampe de lecture verte réglable, d’un crucifix plutôt troublant sur le mur blanchi à la chaux. La fenêtre ouvrait sur une cour herbeuse ornée d’une petite fontaine, contre le flanc gris des bâtiments monastiques et le mur dissimulant l’abbaye aux maisons à pans de bois du village. Une perspective de forêt s’échappait à l’horizon. Au milieu de la table se trouvaient un gros encrier, un plateau rempli de plumes, un sous-main dont on venait de changer le buvard. Je n’eus que le temps de ranger mes habits, mes papiers et livres avant qu’une grosse cloche ne se mette à sonner et que le moine – qui était le père hôtelier – ne revienne me conduire au réfectoire pour le déjeuner. Tandis que nous marchions, les bâtiments changeaient d’époque, passant des XVIIIe et XIXe