Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nevicata

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Dans la nuit et le vent

- Sprache: Französisch

Découvrez le troisième tome de la trilogie Dans la nuit et le vent, une oeuvre encensée par la critique !

Un matin gris de décembre 1933, le jeune Patrick Leigh Fermor quitte l’Angleterre avec l’idée de traverser l’Europe à pied jusqu’à Constantinople. Une aventure qui sera le grand événement de sa vie et dont il tirera un récit magistral en plusieurs volumes (

Le Temps des offrandes,

Entre fleuve et forêt et

La route interrompue).

Découvrez le troisième tome de cette oeuvre majeure du XXème siècle :

La route interrompue. Un chef-d’œuvre d’humanisme à la rencontre d’un monde disparu, où éclatent l’intelligence, la culture et la passion juvéniles de l’auteur.

L'édition complète de ce livre est disponible chez le même éditeur sous le nom

Dans la nuit et le vent.

Un périple passionnant !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE :

Un enchantement de fraîcheur, de drôlerie, d'aventures -

Jean d'Ormesson, Le Figaro Magazine

Il faut beaucoup de pudeur, peut-être du recul, pour parler aussi bien du bonheur -

Nicolas Bouvier, L'Express

L'art du voyage, on l'a compris, est d'abord un art de la digression. Le livre se confond avec le voyage lui-même -

Frédéric Vitoux, Le Nouvel Observateur

On se laisse conduire avec un plaisir constamment renouvelé par l'art et l'érudition d'un magistral écrivain-voyageur -

Jacques Franck, La Libre Belgique

Qui se priverait d'un tel livre? -

Luis Lema, Le Temps

Le plus légendaire des écrivains-voyageurs -

Catherine Golliau, Le Point

Un chef-d'œuvre du récit de voyage à la britannique -

Marc Semo, Libération

À PROPOS DE L'AUTEUR :

Patrick Leigh Fermor (1915-2011) est un écrivain et voyageur anglais, ancien officier des Services spéciaux de l’armée britannique en Crète durant la Seconde Guerre mondiale. En dehors de ses voyages, il partagea sa vie entre la Grèce et l’Angleterre. Ses nombreux livres révèlent un écrivain d’une merveilleuse érudition, profondément attaché aux langues et cultures.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 612

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CARTE

Des Portes de Fer au Mont Athos

LA ROUTE INTERROMPUE

Des Portes de Fer au Mont Athos

Édité par Colin Thubron et Artemis Cooper

En souvenir de Joan

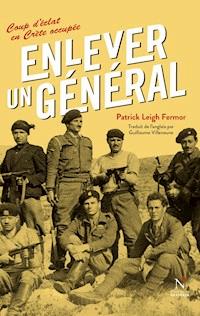

Paddy au monastère de Rila en août 1934, une photo probablement prise par Nadejda (Penka Krachanova) (National Library of Scotland).

Chapitre 1

À partir des Portes de Fer

À Orsova, c’était à nouveau le Danube. Il était large de près d’un mille, à présent, mais, tout de suite à l’ouest, il tourbillonnait et bouillonnait à travers l’étroit défilé montagneux du Kazan – le Chaudron – qui n’est large que de cent soixante-deux mètres. Depuis que je lui avais tourné le dos à Budapest, ce fleuve insatiable s’était gorgé de la Save, de la Drave, de la Tisza, du Mures, de la Morava et d’une vingtaine de tributaires moins connus. Un peu en aval d’Orsova, au milieu du fleuve, la petite île d’Ada Kaleh divisait le courant. Emplumée de peupliers et de mûriers, la ligne de toits de bois s’effaçait soudain devant un dôme arrondi et un minaret et, dans les allées, déambulaient d’étranges silhouettes en costume turc ; car cette île restait ethniquement turque – l’unique fragment de ce type en Europe centrale, à l’extérieur des frontières de la Turquie moderne, de cet immense empire qui fut arrêté et repoussé aux portes de Vienne. Les montagnes basses et pentues, sur la rive opposée, c’était la Yougoslavie.

Tôt le lendemain matin, je trouvai une lettre de Budapest qui m’attendait en poste restante – depuis le moment de nos adieux en gare de Deva, je n’avais cessé d’écrire des lettres, déposées en rafales dans des boîtes postales peu engageantes : j’embarquai tout excité sur le vapeur du Danube. Nous appareillâmes sous un scintillement de martinets fusants. Bientôt, les montagnes s’élevèrent de part et d’autre en précipices et s’élancèrent l’une vers l’autre pour former le canyon sinueux des Portes de Fer. Le fleuve, rebelle, gonfla et bouillonna soudain. Notre sirène envoyait des échos caverneux sur la grande chaussée. Au bout de quelques kilomètres, les montagnes s’estompèrent et le Danube s’étala sur sa largeur normale. Sur la rive roumaine, après la grande ville fluviale de Turnu Severin – la Tour de Sévère, où l’empereur Septime Sévère avait vaincu les Quades et les Marcomans – la plaine basse d’Oltenia, souvent bordée de roseaux et de marais à l’air lugubre et infesté de fièvres, défilait monotone. Les montagnes serbes qui ondulaient sur la rive droite étaient les contreforts de la grande chaîne du Balkan. Le fleuve décrivait ses méandres entre les promontoires serbes en larges boucles. Soudain, les montagnes n’étaient plus la Yougoslavie et devinrent la Bulgarie. Ici et là nous nous frayions un chemin entre d’énormes radeaux de troncs d’arbre ou dépassions de sombres processions de péniches longues d’un mille. Quand on avait tamponné mon passeport à Orsova, le 14 août, je m’étais rendu compte, d’abord choqué puis ravi, que je m’étais attardé en Transylvanie bien plus de trois mois. J’avais bien fait, me disais-je en relisant pour la dixième fois la lettre reçue ce matin-là.

Ces cogitations furent interrompues par les murailles et les tours, sur la rive sud, de la vieille ville fortifiée de Vidin. Des garçons encombraient le débarcadère, vendant à grands cris leurs melons d’eau. J’en choisis un, mais, assez penaud, dus le rendre car je n’avais en poche que deux livres anglaises et une poignée de lei roumains. Une passagère, une grande fille aux cheveux blonds et raides, dont je compris soudain qu’elle était anglaise, me proposa un peu de ses léva bulgares, ce qui nous permit d’ouvrir le ballon vert en tranches sanglantes chargées de pépins noirs, et de le partager.

C’était étrange, après tous ces mois, de parler à une compatriote, et assez excitant. Elle s’appelait Rachel Floyd et devint une compagnie précieuse. Elle allait séjourner chez une ancienne condisciple d’Oxford, l’épouse du consul d’Angleterre à Sofia. Nous échangions nos tranches de vie entre les bouchées fraîches, sanguinolentes et quand nous débarquâmes dans l’après-midi à Lom Palanka, nous convînmes que je reprendrais contact à mon arrivée dans la capitale. Elle prenait le train alors que je me mettais à musarder dans ma première ville bulgare.

Dans toute l’Europe centrale, depuis le Rhin neigeux, par la Bavière et par l’Autriche, les vieux royaumes de Bohême et de Hongrie et même dans les confins sylvestres de la principauté de Transylvanie, l’aura du Saint-Empire romain germanique disparu, celle du royaume de Charlemagne et les mystères de la chrétienté d’Occident flottaient dans l’air. La suzeraineté turque sur les régions orientales avait pris fin depuis longtemps et peu de traces en subsistaient. Mais ici, sur la rive méridionale du Danube, le fantôme d’une autre souveraineté hantait les montagnes. Le joug turc était secoué depuis si peu de temps que la Bulgarie ressemblait moins à la limite sud-est la plus reculée de l’Europe qu’à l’avant-poste nord-ouest d’un monde s’étirant jusqu’au Taurus, aux déserts d’Arabie et aux steppes d’Asie. C’était l’Orient et partout se voyait abondance d’indices des siècles naguère passés sous les Ottomans ; abondantes, aussi, étaient les preuves du rude royaume slave et byzantin noyé sous la vague turque. Ces éléments différents brandissaient partout leurs marques ; dans les dômes et les minarets et l’odeur forte, âcre, des kebabs sur leurs broches, dans les maisons de bois à surplombs et l’obédience byzantine des églises, dans les tuyaux de poêle noirs, les robes flottantes, les cheveux longs et la barbe des popes, dans l’alphabet cyrillique des devantures de boutiques qui donnaient l’impression fugace d’être en Russie. Les Bulgares euxmêmes, trapus, aux traits brutaux et solides, évoquaient un passé encore plus éloigné, l’habitat sauvage d’au-delà de la Volga d’où ils avaient migré pour s’établir ici, il y avait des siècles, féroce horde asiatique. Taillés à la serpe, robustes, chaussés et enveloppés dans les mêmes chaussures en cuir de vache que les Roumains, ils foulaient tels des ours les pavés poudreux. Des lainages épais et rêches les habillaient, parfois bleu marine mais plus souvent d’un brun terreux ornés ici ou là d’une raide broderie noire ; de grands pantalons amples, des gilets croisés, un court veston, une épaisse ceinture écarlate large d’un pied où des couteaux étaient parfois fichés. Ils étaient coiffés de kalpaks de cosaques en peau de mouton brune ou noire.

Sous la treille de l’auberge de la petite place où je m’attablai pour dévorer un ragoût plutôt appétissant, très huileux, de mouton, pommes de terre, tomates, gousses de paprika, courgettes et vulnéraires, tous puisés à la louche dans de gigantesques marmites de bronze, je remarquai qu’un ou deux garçons, à la table voisine, portaient l’ongle du petit doigt gauche presque aussi long que celui d’un mandarin, signe de leur affranchissement de la glèbe. Trois aînés à moustache blanche, en mocassins, tiraient silencieux sur les embouts d’ambre de leur narguilé, jouant indolents avec les grains ambrés de leurs chapelets, qu’ils laissaient glisser l’un sur l’autre avec un clic rêveur, comme pour égrener leurs placides cogitations. Un groupe d’officiers, en tuniques blanches boutonnées sous l’oreille gauche à la mode russe, aux raides épaulettes d’or, aux casquettes russes noires à bande rouge et visière courte, en bottes souples à hauts éperons, était assis à fumer et parler, tandis que d’autres de leurs camarades se promenaient sous les arbres, en serrant la garde de leurs sabres gainés de fer dans leurs bras repliés. Pas de femmes. Des chiens se disputaient une mâchoire de mouton. Une rangée de têtes de moutons écorchés regardait, pitoyable, sur l’étal extérieur d’un boucher, des foies, des abats, des carcasses décapitées dégouttaient et des entrailles s’enroulaient, lugubres festons, sur des crocs. La TSF jouait des marches toniques entrelacées du gémissement curieux de mélodies en mode oriental mineur. Le parfum du jasmin était entêtant. Les moustiques vrombissaient et sifflaient.

L’heure était grave. Je compris que tout avait changé.

Le chemin filait vers le sud sur les ondulations des collines et des plaines danubiennes. Des touffes de bois les parsemaient. Ici et là s’évasait une tache verte de marais ; la route était piquetée de peupliers d’Italie. Franchissons cette région fluviale en bottes de sept lieues pour remonter vers la grande chaîne du Balkan. Cette immense courbure – la Stara Planina, comme on l’appelle en Bulgarie, la « Vieille Montagne » – monte, serpente, saute à pieds joints par-dessus le nord de la Bulgarie, depuis la Serbie jusqu’en mer Noire, grande barrière couleur fauve de convexités altières, arrondies, aux rares pics ou gouffres : arcs ouverts, aérés, gonflements arrondis montant de plus en plus haut vers de vastes creux et vallées en bassins où l’on pouvait voir la route blanche se dévider sur des kilomètres, tournoyer entre halliers et mamelons, longer des troupeaux épars jusqu’à disparaître derrière la dernière pente kaki. De temps en temps, je tombais au milieu de longues caravanes d’ânes et de mules – remplacés par des chameaux au sud-est, vers Haskovo – et des files de charrettes. Les plus légères étaient tirées par des chevaux – de petits animaux robustes ou des haridelles maigrichonnes et efflanquées – et les plus lourdes, chargées de bois, par des buffles noirs allant d’un pas titubant sous de lourds jougs, les yeux exhorbités, leurs cornes telles des moustaches froncées heurtant celles du voisin. Les selles de bois des chevaux, montés en amazone et mocassins pendants, semblaient aussi peu maniables que des nacelles d’éléphants. Les melons d’eau étaient la principale marchandise, et des chargements géants de tomates, de concombres et de tous les produits du jardin qui font la renommée des Bulgares dans tous les Balkans. Chaque village était entouré de potagers en terrasses ; chaque goutte d’eau était économisée et acheminée par des aqueducs miniatures de troncs d’arbres évidés.

« D’où venais-je ? » me demandaient ces hommes en chapeaux de fourrure, aux mains calleuses.

« Ot Kadè ? Ot Europa ? » Da, da, d’Europe. « Nemski ? » Non, non, pas Allemand : « Anglitchanin ». Beaucoup ne semblaient guère savoir où se trouvait l’Angleterre. Et qui étais-je ? Un voinik, un soldat ? Ou un étudiant ? Un spion, peut-être ? Je me vengeais de ces questions en extorquant en retour, à l’aide de gestes interrogatifs, des rudiments de vocabulaire : pain, chlab ; eau, voda ; vin, vino ; cheval, kon ; chat, kotka ; chien, kuche ; fromage de chèvre, siriné ; concombre, krasta-vitza ; église, tzerkva. Ces échanges nous faisaient parcourir bien des kilomètres.

Je dormis près d’une grange la première nuit et les deux suivantes dans les petites villes de Ferdinand et Berkovitza : deux nuits infestées de vermine. La quatrième nuit, nous avions passé la dernière et plus haute ligne de faîte pour nous associer, sous un platane qui ombrageait une vieille fontaine turque, à une caravane se rendant à Sofia. L’eau se ruait dans sa vasque en sourdant de dalles sculptées – volutes écornées d’arabe calligraphié que nul ne savait plus lire. Elles célébraient, disait-on, un pacha mort depuis longtemps. Autour des feux, un groupe de bergers nous rejoignit et, pendant qu’une flasque de vin circulaire et en bois passait de main en main, l’un de ces hommes hirsutes se mit à souffler dans une flûte à bec longue d’un mètre – une « kaval » – et un autre dans une cornemuse – une « gaida ». Elle était faite d’une peau de mouton dilatée, à embout de bois, dont le chalumeau était une corne de vache enrobée de peau dans laquelle les trous avaient été percés avec une broche incandescente. Leur chanson préférée célébrait le Hadji Dimitir de Sliven, chef des rebelles contre les Turcs dans les gorges voisines du col de Chipka, dans le Grand Balkan. Ces silhouettes assises en tailleur, aux souliers retournés, les cinquante toques en peau de mouton, les visages aux larges pommettes, éclairées par le feu, les amples ceintures, les animaux qui bougeaient, le tintement occasionnel d’une clarine de mouton ou de chèvre, le scintillement indistinct d’une multitude d’étoiles, tout cela évoquait des régions bien plus orientales que l’Europe, comme si notre destination pouvait être Samarcande, Khorassan, Tachkent ou Karakorum.

J’arrivai à Sofia le lendemain et me frayai un chemin à travers un monde de taudis bohémiens confectionnés à l’aide de vieilles planches et de bidons d’essence martelés, puis à travers un marché aux immenses balances de cuivre où tout le cheptel de Bulgarie occidentale semblait se presser dans un tumulte de hennissements et de braiements. Je passai devant le dôme, les nombreuses coupoles de métal et le minaret élancé d’une belle mosquée et, sous un réseau de lignes électriques de trams, j’atteignis le cœur de la capitale.

L’idée d’un séjour permanent dans un tel endroit pourrait susciter un gémissement épouvanté, mais l’aspect et l’atmosphère de cette petite capitale sont plutôt captivants. Y règne l’ambiance légère, aérée d’une ville de plateau que domine la brillante pyramide du mont Vitosha, qui lui renvoie le soleil par ses nombreuses facettes, jalon aussi noble et inévitable que le Fujiyama. Puis venait le palais du tsar Boris, au lion rampant de Bulgarie tournoyant sur son mât, puis le Sobranié, où siégeait le Parlement, et un immense théâtre national, des jardins, des arbres et une petite population de héros bulgares statufiés ; puis, dominant le boulevard large et ombragé du tsar Ozvoboditel, axe central de la ville, la figure équestre de l’empereur de Russie Alexandre II, le tsar libérateur lui-même ; et au-delà, le dôme d’or et les piliers de stuc peints de la cathédrale Alexandre Nevsky. Tout au long, tirés de leur sieste par la fraîcheur du serein, tous les habitants de la ville déambulaient lentement, marée rituelle qui va et vient à la brune dans toutes les villes d’Europe situées à l’est de Budapest ou au sud de Biscaye. Dans les cafés, sur maints dés à coudre de café turc, l’intelligentsia égrenait ses chapelets d’ambre en analysant l’éditorial de l’Utro. Derrière eux, la rue filait droit comme une balle sur un plateau léonin, ponctué des hameaux des Shopis, qui sont réputés descendre des Petchenègues, cette terrifiante horde barbare venue d’au-delà de l’Oural, qui pilla et massacra durant des siècles sur tout le limes de l’empire romain d’Orient, pour enfin venir s’établir ici et s’assagir.

Grâce à Rachel Floyd, ma compatriote partageuse de pastèques sur le bateau du Danube, je fus tiré du clapier où je m’étais installé, près du marché, par le consul d’Angleterre et sa femme, Boyd et Judith Tollinton, qui m’hébergèrent charitablement. Ce furent des journées heureuses et luxueuses. C’était bizarre de se retrouver parmi des Anglais, à reparler anglais, aussi étrange qu’être au milieu d’étrangers après un séjour prolongé en Angleterre, et aussi stimulant. Comme il était agréable d’être informé de la Bulgarie par mon hôte aimable, compétent, ancien élève de Rugby, et de se lever pour le petit-déjeuner, une tasse d’Earl Grey en main, pour regarder la garde royale marcher au pas de l’oie le long du boulevard du tsar Ozvoboditel ! Les bains interminables, le linge propre, l’énorme maître d’hôtel russe, la terrasse, les livres, la vue sur la ville jusqu’aux flancs indistincts du Vitosha, tout semblait merveilleux. Plus que tout, l’Encyclopœdia Britannica ; je bondis sur elle comme une panthère. Ces choses semblent si miraculeuses après une vie primitive ! Le Congrès d’études byzantines tenait session à Sofia cet automne-là. Ce fut un plaisir d’écouter la causerie érudite et sagace du professeur Whittemore, essence raffinée d’un Boston jamesien venue se greffer sur les mosaïques de Sainte-Sophie. Là aussi, suaves, chaussés de veau velours, impeccablement vêtus de costumes d’un blanc chic et tropical, dignement coiffés de panamas, se trouvaient Roger Hinks et Steven Runciman ; le premier si bon, au-delà de ses restrictions et réserves ou d’amusants préjugés régionaux ; le second si plaisamment félin. La plupart de leurs livres restaient à écrire, sauf, je crois, le Premier Empire bulgare de Runciman. Nous nous reverrions souvent par la suite. Quelle étrangeté, la clarté avec laquelle les premières impressions s’impriment dans la mémoire ! Mais je ne conserve les détails d’une soirée tardive, bizarre, dans un café, que comme dans un miroir, en énigme.

Je m’arrachai aux plaisirs de cette capitale durant quelques jours et me dirigeai vers les contreforts et les vallées des pentes orientales du Vitosha pour passer la nuit à l’École américaine de Simeonovo : vaste établissement, propre, aéré, doté d’une belle bibliothèque et, bien qu’on fût en vacances, pourvu d’un personnel jeune et amical dont tous les membres semblaient travailler sur une thèse. Par-delà les collines, le lendemain, vers Dolni Pasarel que j’atteignis à la nuit, je dormis chez un paysan amical rencontré dans la kirchma, la taverne délabrée au milieu du village où un certain nombre de gens buvaient du slivo, un alcool de prune rugueux qui tournoie comme un lasso. Nous rentrâmes titubants chez lui où sa femme nous prépara une décoction d’herbes, de pommes de terre et de jeunes concombres sur un feu de ronces, décoction que nous mangeâmes tous dans le même plat, lui, elle, leurs enfants et moi, en y plongeant notre cuiller à tour de rôle, assis en tailleur sur le sol couvert d’un tapis, autour d’une table basse et ronde, en comblant les trous de grandes tranches d’un excellent pain noir et de fromage de chèvre blanc. La maîtresse de maison portait deux longues nattes blondes nouées aux extrémités, sous le triangle de son foulard ; un tablier rayé multicolore et un corselet rouge et bleu, à taille basse et arrondie comme un gilet de smoking d’autrefois, souligné de nombreuses largeurs de galons. Il dégageait les avant-bras, mais, au niveau des coudes, des ruches de dentelle plis-sée, longues de plusieurs centimètres, anciennes et fatiguées, mais néanmoins charmantes et typiques, sortaient de larges bandeaux. Tous les cinq, nous étions allongés sur des tapis à chevrons mauves, jaunes, écarlates et verts, qui habillaient la banquette courant autour du mur, et tous sauf moi, encore serrés dans les lanières, les jambières et les mocassins. Bientôt, après l’échange des leka nosht (« bonne nuit »), ronflements et obscurité triomphèrent, seulement interrompus par la mèche huileuse qui scintillait devant une icône d’angle de la Vierge Marie et devant une autre de saint Siméon. Je sortis dans la cour au milieu de la nuit et trébuchai sur une masse douce et énorme : une allumette frottée révéla l’œil accusateur d’un buffle étendu.

Nous nous levâmes avant l’aube, au premier braiement d’un âne, rinçâmes notre café turc avec une lampée brûlante de slivo, un peu de pain et de fromage blanc. Mirko refusa tout paiement, en rejetant la tête en arrière et en clappant de la langue pour signifier son refus, à la manière étrange ayant cours dans tous les Balkans et le Levant. Je m’éloignai sous des souhaits amicaux de dobro drum. Cette hospitalité généreuse à quiconque fait la route se retrouve dans toute la région, pour atteindre des sommets en Grèce. Des nuits similaires parsemèrent le reste de mon itinéraire à travers la Bulgarie. À ce jour succéda une nuit quasi identique le même soir, dans la petite ville de Somakoff, après une longue et pénible marche le long d’une rivière engoncée dans sa vallée, dont les collines se raidissaient tandis que pointait à l’horizon une âpre chaîne de montagnes, la Rilska Planina.

J’y arrivai le lendemain. Ce n’était pas d’immenses barrières arrondies comme la grande chaîne du Balkan, mais une sierra pentue et acérée, aux zigzags de vallées ombreuses, sombrement chaumée de sapins et de pins, dont je compris, arrivé sur la cime après de pénibles heures d’ascension, qu’elle n’était que l’arc-boutant d’une masse chaotique de cordillères qui se multipliaient vers le sud. Elles atteignaient leur zénith à une ou deux lieues à l’est de ma route, dans la haute lame nue du Moussala et, à l’ouest, dans un pic inférieur portant je crois le nom de Rupitè, bien que j’en aie cherché vainement le nom sur les cartes. Ce massif constitue la courbe nord-ouest des Rhodopes. Elles s’incurvent vers le sud-est, tout au long de la frontière sud, et c’est la ligne de faîte qui forme la frontière entre Bulgarie et Grèce ; après quoi, elles se fondent dans la Turquie européenne.

Passant la crête suivante, j’atterris dans une haute région de cirques clos. C’était à nouveau le monde des loups et des ours, où les aigles planaient, ailes immobiles, d’un canyon à l’autre. Ici et là, à l’abri et à l’ombre d’éperons de roches déchiquetés, s’attardaient encore des plaques de neige décolorées. Le reste était une solitude brûlante de roches et de lits de torrents à sec qui devaient être des noues emmêlées en hiver. Des arbres morts, blanchis par le soleil, ressemblaient aux os disloqués d’animaux préhistoriques. Mes pas firent décamper un long serpent sous un buisson de thym. Toute l’après-midi, la vallée descendit de degré en degré comme un escalier géant. Le bruit d’un éboulement miniature envoyait ses échos en ricochet d’une paroi à l’autre pendant plusieurs secondes, pour s’atténuer dans le ravin et mourir dans le silence général. Les arbres à feuilles caduques succédèrent aux conifères. Dans des cuvettes rocheuses étagées, deux lacs ronds reflétaient le bleu clair du ciel. Des troupeaux tintinnabulaient, invisibles, un sentier commençait à se définir et la déflagration d’une hache de bûcheron indiquait que des logis étaient proches.

Un coude de la vallée, une trouée dans le feuillage d’une clairière me présentèrent ma destination. Il s’agissait d’une bâtisse aux allures de forteresse, presque une petite ville fortifiée, sertie dans des replis successifs de hêtres et de pins. Les remparts sud plongeaient dans la gorge et les cinq hauts murs, les toits de tuiles formaient un pentagone irrégulier autour du puits profond d’une cour, elle-même tapissée des nombreux étages ascendants d’une galerie aux piles minces portant arcatures. Au centre de cette cour, le grand dôme de métal d’une église, juché sur un cylindre percé de meurtrières, flottait au-dessus d’un essaim bouillonnant de coupoles annexes et basses, toutes brillantes et à peine ombrées par le soleil déclinant. Des rayons de soleil scintillaient dans l’entrelacs de la croix supérieure et projetaient l’ombre d’un if sur les dalles serties par la muraille. À mesure que je quittais mes altitudes de faucon, les taches d’or de lumière rétrécissaient et pâlissaient à l’intérieur de l’enceinte, les ombres s’accumulaient dans ce puits de murailles. Soudain un tintamare métallique s’éleva de l’intérieur comme si un forgeron mélomane eût battu rythmiquement son enclume. Le tempo s’en fit de plus en plus vif et quand j’atteignis la voûte sombre de la barbacane, les murs en étaient pleins. Le bruit s’arrêta brusquement en laissant un écho bourdonnant dans le crépuscule. Un moine en robe noire raccrochait son impérieux marteau sur une feuille de métal pendue, tel un gong, à une arche de cloître. D’autres moines, aux voiles noirs s’évasant de leurs chapeaux en tuyau de poêle, pénétraient dans l’église, déjà pleine de fidèles portant tous les costumes du nord de la Macédoine, que le vacarme avait tirés de sous les arbres à l’ombre desquels ils campaient. Ces gongs rudimentaires ou semantra – on les appelle klapka, je crois, en bulgare – sont parfois remplacés par de longues poutres en bois ; ils jouent le rôle de cloches dans la plupart des monastères orthodoxes, comme ce jour-là pour la fête de Sveti Ivan Rilski.

Dans l’hagiographie bulgare, saint Jean de Rila n’est surpassé que par les saints Cyrille et Méthode, inventeurs des caractères cyrilliques, et par saint Siméon. Le grand monastère qu’il fonda près de son ermitage dans ces montagnes solitaires est, en un sens, le centre religieux le plus important du royaume. L’église, incendiée à maintes reprises dans l’histoire turbulente du pays, a été rebâtie au siècle dernier. La piètre qualité des fresques revêtant chaque pouce de l’espace intérieur, la prolifération des bronzes sur l’iconostase, étaient atténuées par la pénombre des cierges. La liturgie slave des vêpres éclatait, merveilleuse, chantée par une vingtaine de moines, de noir vêtus, aux cheveux et aux barbes longues, tous tantôt debout ou appuyés à leurs miséricordes autour du catholikon. Elle se poursuivit durant des heures. À la fin, la charité leur inspira d’attribuer à l’étranger que j’étais une petite cellule personnelle, bien que le monastère fût si bondé que les villageois dormaient sur leurs ballots dans toute la cour et sous les arbres. Beaucoup d’autres arrivèrent le lendemain et l’intérieur de l’église fut comme figé par cette pieuse multitude. Il y avait un archevêque, plusieurs évêques et archimandrites, outre l’abbé et sa suite. Ils officiaient en chapes aussi brillantes et raides que des ailes de scarabées, et le haut clergé, coiffé de mitres d’or globuleuses de la taille de citrouilles, rutilantes de joyaux, s’appuyait sur des crosses sommées de serpents jumeaux entrelacés. Ils évoluaient et chantaient dans des nuées de fumées aromatiques transpercées par l’oblique des rayons du soleil. Quand ce fut fini, une file compacte d’adorateurs allant deux par deux ondula autour de l’église pour baiser l’icône de saint Jean et la relique de sa main, désormais noire comme une racine de bruyère, dans son reliquaire orné de pierreries.

Pour le reste de la journée, la clairière à l’extérieur du monastère fut constellée de pèlerins fêtards. Au milieu, un cercle infatigable de danseurs tournait dans l’hora au son du violon, du luth, de la cithare et de la clarinette, dont les Tziganes jouaient avec talent. Un autre Tzigane avait amené son ours ; il dansa sans joie, applaudit et joua du tambourin sur les battements de tambour de son maître. Un autre claquement, comme de castagnettes, venait d’un marchand albanais ambulant faisant tinter ses tasses de cuivre pour distribuer des gorgées d’une boza douceâtre, sorte de kvas, au fausset d’un vaisseau de cuivre orné de pompons, haut d’un mètre vingt, en forme de mosquée, dont le dôme de Taj-Mahal était coiffé d’un petit oiseau de cuivre aux ailes éployées. Des kebabs et des entrailles farcies grillaient dans des tabernacles culinaires aussi suitants de viande embrochée et transpercée qu’un garde-manger de pie-grièche. Slivo et vin coulaient à flots. Les villageois, sous leurs kalpaks, offraient à tout nouveau venu, dans une embardée, leurs flasques circulaires de bois sculpté. (Le travail subtil du bois joue un grand rôle dans la vie des montagnards des Balkans, depuis les Carpates jusqu’au Pinde grec, où il atteint un zénith débridé de complexité. Le même phénomène s’observe dans les Alpes : la combinaison d’hivers rudes, de longues soirées, de bois tendre et de couteaux affûtés.) Sous les feuilles, des femmes en tabliers étincelants étaient assises aux pieds d’un sonneur hirsute qui soufflait des mélodies haletantes dans sa musette.

À la lisière de cette énorme ribote balkanique, je tombai sur un groupe d’étudiants de Plovdiv. Comme moi, ils avaient passé les montagnes et campaient. La plus remarquable d’entre eux était une fille amusante, très jolie, blonde, aux sourcils froncés, Nadejda, qui étudiait la littérature française à l’université de Sofia : agile danseuse de hora et dotée d’un entrain inépuisable. Elle séjournait trois jours de plus au monastère pour faire quelques recherches, or c’était exactement le temps que je comptais y passer. Nous nous liâmes aussitôt. Les règles inflexibles du Mont Athos exceptées, les femmes sont tout aussi bienvenues que les hommes dans la plupart des monastères orthodoxes. Pratiquer l’hospitalité semble être leur mission quasi exclusive et l’atmosphère de ces cloîtres est très différente du silence et du recueillement des abbayes du monachisme occidental. Au milieu des claquements de sabots des mules, des allées et venues continuelles, de la joyeuse expansivité des moines, la vie tenait davantage de celle d’un château du Moyen Âge. Les planches étaient si usées et instables, dans les étages de galeries et de passerelles, qu’un pas trop rapide faisait trembler toute la structure comme une toile d’araignée. Le père Abbé, l’Otetz Igoumen, figure débonnaire à la barbe blanche olympienne, aux mèches relevées en chignon comme une lady chassant à courre, passait le plus clair de ses journées en visites de cérémonie : occasions toujours ratifiées, comme partout ailleurs au sud du Danube, par l’offrande d’une cuillerée de sorbet ou de confiture de pétale de rose, ou d’un cube poudreux de rahat loukoum, d’une gorgée de slivo, d’une tasse de café turc et d’un verre d’eau, pour accompagner les affabilités formelles de l’entrevue.

L’endroit retrouva un calme relatif le lendemain. La grande assemblée de pèlerins, après avoir dansé et ronflé toute la nuit sur l’herbe, rechargea ses bêtes et remporta mille gueules de bois dans la vallée.

Nadejda s’avéra une splendide compagnie. Le matin, nous prenions des livres, notre matériel à dessin, achetions du fromage, du pain, du vin, des figues et raisins mauves et verts (qui arrivaient de la plaine dans d’immenses paniers), dans une cantine à l’extérieur des murailles et nous nous dirigions vers les bois, passant en chemin devant la dalle où repose James David Bourchier. (La passion des Bulgares pour cet ancien professeur d’Eton et correspondant du Times lui vaut dans ce pays une position et un souvenir analogues, quoique à un moindre degré, à ceux de Byron en Grèce.) Nous lisions, parlions et finissions par déjeuner sur une corniche ombragée. L’essentiel des devoirs de Nadejda semblait consister à apprendre par cœur Le Lac de Lamartine – « Il a séjourné à Plovdiv, » me dit-elle en m’étonnant, « je te montrerai sa maison, un jour » – et, assez mal à propos, le « Nous n’irons plus aux bois » de Théodore de Banville. Je devais l’écouter et la corriger sans cesse. Puis elle revenait à ses livres, en chaussant une paire de lunettes cerclées d’acier qui surprenaient et même choquaient sur un visage aussi sauvage, jusqu’à ce qu’elle se lasse et suggère que nous escaladions un arbre – ce qu’elle faisait avec grande vitesse et adresse, ou, le dernier jour avant notre départ, que nous nous baignions dans l’une des mares du canyon, ou que nous nous contentions de parler, étendus sur l’herbe. Nous découvrîmes, à notre vif plaisir, que nous étions jumeaux à un jour près.

Ces délicieuses journées sylvestres s’écoulèrent vite en cette compagnie comique et charmante. Quand, la veille de son départ, le semantron se mit à sonner dans le cloître, nous redescendîmes la colline vers le monastère. Elle me dit qu’il commémorait Noé qui avait appelé les animaux dans l’arche en frappant le linteau de son marteau : « voilà pourquoi ils sont d’ordinaire en bois. » Je lui demandai quels étaient ces animaux. Elle réfléchit une seconde, montra les dents et fixa sur moi des yeux bruns menaçants :

« Des loups !… de jeunes loups ! »

Et nous dévalâmes les bois en hurlant.

Je partis peu après Nadejda, en suivant la gorge descendante jusqu’à sa jonction avec la vallée profonde du Struma. Ce grand fleuve, le Strymon des Anciens, s’élance au cœur de la Macédoine entre les monts du Pirin et les chaînes de la frontière yougoslave. (Ces montagnes se déroulent vers l’ouest à travers la Macédoine yougoslave jusqu’à atteindre les vastités de l’Albanie et du Monténégro et plonger dans la lointaine Adriatique.) Puis route et fleuve se vissent au sud dans la sinistre gorge de Rupel et jusqu’en Grèce sous les créneaux de Siderokastron : Demirhissar à l’époque turque, c’est-à-dire le Château de fer. Toute la région est chaudement contestée et revendiquée par les trois pays, qui se menacent d’une chaîne à l’autre avec une haine implacable. Ce tourbillon de montagnes a toujours engendré les conflits. Au cours des dernières décennies de l’empire ottoman jusqu’aux guerres des Balkans, un conflit acharné opposa ici les Comitadjis bulgares – partisans de l’Exarchat bulgare dissident, ressuscité après avoir disparu au Moyen Âge – et les Antartès grecs du Patriarcat œcuménique – ce que l’Église orthodoxe possède de plus proche de la papauté. Ces facteurs religieux étaient aussi cruciaux que la race et la langue pour étayer les revendications territoriales ou définir les frontières quand s’effondra la puissance turque en Europe. Elle fut détruite à jamais par l’assaut général des royaumes balkaniques durant la brève alliance de la première guerre des Balkans ; alliance qui se mua en combat sauvage autour des dépouilles lors de la deuxième guerre. Les frontières n’ont cessé de changer pendant tous les conflits ultérieurs, chaque étape de ces luttes s’accompagnant d’atrocités : embuscades, assassinats, villages brûlés, épurations et massacres laissant derrière eux les malédictions de la peur, de la haine, de l’irrédentisme et de la rancune. Les peuples balkaniques se recouvrent et s’imbriquent en Macédoine selon une géographie capricieuse ; mares abandonnées et minorités sont éparpillées dans des régions hostiles, loin de leurs métropoles. Les haines antiques brûlent aussi féroces aujourd’hui que tout au long du passé : il suffit d’entendre la virulence avec laquelle un Bulgare crache le mot Grtzki, un Grec le mot Voulgaros, pour saisir leur intensité. Aux murs de nombreux cafés de cette région pendaient des affiches coloriées de Todor Alexandroff, Macédonien bulgare qui avait tenté, grâce à la propagande et à la guérilla, de se tailler un État à moitié autonome de Macédoine ayant Petrich pour capitale (aujourd’hui en Yougoslavie) et lui-même pour chef : homme redoutable sur sa photo, à barbe noire, sourcils froncés sous une toque de fourrure, harnaché de cartouchières et de jumelles, fusil en main ! Comme bien des Bulgares éminents – on pense en particulier à Stambouliski, taillé en morceaux par des yatagans dans la grand-rue de Sofia – Alexandroff fut assassiné en 1924. Mais on chuchotait sombrement que sa société secrète, la Vatreshna Makedonska Revolutzionerma Organizatzio (« l’Organisation révolutionnaire intérieure de Macédoine »), prospérait toujours clandestinement. Très visibles sur bien des murs, on voyait également les cartes illustrant les terres irrédentistes que la Bulgarie réclamait à ses voisins : des morceaux de Yougoslavie, la Dobroudja en Roumanie, et, sans aucune vergogne, la Macédoine grecque dont Salonique.

Accoté au pont du Struma et fixant le fleuve, je ne me doutais pas combien j’inclinerais plus tard du côté grec sur cette question. J’aurais été encore plus surpris si j’avais pu prévoir que je dévalerais à grand bruit, cinq mois plus tard, un autre pont du même fleuve, à Orliako, cent milles en aval, au galop et sabre au clair, au sein d’un escadron de cavalerie grecque, dans la révolution de Venizelos. Pour l’heure, je laissai tomber une feuille de vigne dans le courant en me demandant si elle atteindrait jamais la mer Égée.

Le chemin de retour vers Sofia passait par les contreforts occidentaux de la Rilska Planina : paysage vallonné couleur sépia qui rougeoyait au crépuscule avec ses charrues préhistoriques de bois tirées par des buffles ou des bœufs. Dans les villages, les maisons étaient festonnées de feuilles de tabac séchant au soleil, dont la taille, la couleur et la forme évoquaient des harengs fumés. Je passai la première nuit dans une meule, atteignis la petite ville de Dupnitza le lendemain et parvins à Radomir le soir suivant. Fatigué, un peu déprimé, je buvais un slivo solitaire quand, devant moi, s’arrêta un autocar : il portait l’inscription sous le toit, lequel était chargé d’une armée de paniers et de ballots encordés. À l’intérieur, de fait, c’était une arche de Noé dont chaque pouce, lorsqu’il n’était pas occupé par mes compagnons de voyage en kalpaks et en fichus, l’était par des poulets et des canards troussés, une dinde et deux grands agneaux aux bêlements intermittents et stridents. Nous brinquebalions avec bruit dans l’obscurité. À côté de moi, la demi-douzaine de passagers chanta doucement sur toute la route : de tristes mélodies ondoyantes, en mode mineur, très différentes des accents robustes si souvent entendus ces derniers jours. J’écoutais captivé. Je ne cessais de demander qu’on veuille bien m’en rechanter une, en particulier, dont le début était Zachto mi se sirdish, liube ? (« Pourquoi m’en veux-tu, mon cœur ? ») et décidai de tenter de l’apprendre plus tard.

Après cette brève absence dans les montagnes, les lumières de Sofia scintillaient aussi vives que celles de Paris, Londres ou Vienne, tant elles semblaient brillantes et civilisées. Je devais faire vilaine figure avec mes cheveux longs, négligés et poussiéreux, décolorés comme de l’étoupe hérissée, mon visage brûlé par le soleil jusqu’à avoir la teinte d’une desserte en noyer : mes habits froissés, mon sac à dos et ma canne hongroise sculptée ; et en prime – je rougis aujourd’hui de le dire, mais l’honnêteté m’y oblige – une ceinture tressée de jaune et d’écarlate en Transylvanie, une dague à manche d’acier et un kalpak brun trouvés à la foire de Berkovitza. J’avais même ôté mes lourds souliers cloutés pour essayer une paire de ces mocassins en cuir de vache qu’ils appellent tzervuli, mais au bout d’un mille ce fut une torture – sauf peut-être sur l’herbe – faute d’avoir les pieds emmaillotés dans les bandages qu’utilisent les paysans. Ce costume hybride et pseudo-balkanique était rendu encore plus cauchemardesque par une pellicule spectrale de poussière blanche et, sans doute, par une aura moins palpable mais plus pénétrante de terre, de sueur, d’oignons, d’ail et de slivo. Je déposai le grand panier de figues que j’avais acheté en cadeau pour mes hôtes – avec une tortue trouvée au bord de la route – et m’introduisis dans l’appartement des Ollinton alors qu’onze heures sonnaient à la cathédrale Alexandre Nevsky. La lumière tamisée, où flottait le murmure poli d’un grand dîner, révéla un plastron dans un fauteuil ici et là, le scintillement de souliers vernis, des robes longues et les disques d’or de cognac ondoyant dans leurs verres joufflus. La trajectoire du café, versé par Ivan, le gigantesque maître d’hôtel cosaque, s’interrompit entre bec et tasse, les disques d’or, figés par cette horrible intrusion, cessèrent d’onduler dans leurs grands verres. Un moment de consternation d’un côté, d’effroi de l’autre, pétrifia tout. La bonne voix de Judith Tollinton eut tôt fait de tout dégeler :

« Oh, parfait ! Vous voici, juste à temps pour le cognac ! »

Et le charme fut rompu.

Chapitre 2

Une cage de verre suspendue

Il faut obliquer vers l’est, à partir de Sofia, et un peu vers le sud, à travers le plateau brun central de Bulgarie, aussi vite que les pointes du compas sur une carte marine ; descendre la légère déclivité du bassin de la Maritsa, vaste crêpe à l’horizon limité au nord par les pics frais, échancrés du Balkan, et au sud par le Rhodope. Il s’agit là, depuis toujours aux yeux de l’Histoire, de la grand-route de l’Europe vers le Levant : la route vers Constantinople et les portes de l’Asie. C’est la piste de cent armées et l’itinéraire de ces merveilleuses caravanes venues de Raguse qui se frayaient un chemin cahotant vers la mer Noire et l’Anatolie, cependant que ses énormes galions de marchandises – à une époque où seule Venise surpassait la petite république fortifiée dans le commerce méditerranéen – mouillaient dans tous les ports du Pont-Euxin, de la Méditerranée et de la mer Rouge. Ici aussi, les habitants de la Bulgarie restèrent tout à fait vulnérables durant la longue nuit de leur sujétion à la Turquie. Le beglerbeg, ou vice-roi des Balkans, avait rang de pacha à trois queues, une cour et une garnison à Sofia, et, entre la capitale et l’endroit où j’étais, les Bulgares étaient impuissants ; les plus légères séditions suscitaient un tourbillon de janissaires et de spahis et plus tard, de bachi-bouzouks, peut-être les pires. Ils ornaient les villes d’avenues de gibets, les villages incendiés de pyramides de têtes et les bords de route de cadavres empalés. Je crois que c’est un proverbe arabe qui dit « Là où est tombé le sabot ottoman, l’herbe ne repousse pas » ; et il est vrai que l’occupation ottomane des Balkans – en Bulgarie, elle commença avant la guerre des Deux-Roses et s’acheva après la guerre franco-prussienne de 1870 – a laissé la désolation derrière elle. Tout y demeure appauvri et désordonné, et l’histoire en miettes. Les Turcs furent les avant-derniers des barbares d’Orient à jeter leur fléau sur l’Europe de l’Est.

Je réfléchissais à cela, crapahutant au crépuscule à côté du remblai de la voie ferrée, quand le bourdonnement des rails et un cliquetis de plus en plus fort derrière moi annoncèrent l’approche d’un train. La locomotive vibrante grossissait ; bientôt, elle fila au-dessus de ma tête ; toutes les fenêtres étaient illuminées, serpent de rectangles brillants, et j’eus le temps de lire sur les voitures vrombissantes : Paris-Munich-Vienne-Zagreb-Belgrade-Sofia-Istanbul et Compagnie internationale des Wagons-Lits. L’Orient-Express ! Les abat-jour roses luisaient, tamisés, dans la voiture-restaurant, le cuivre scintillait. Les passagers allaient déposer romans et mots-croisés quand les serveurs en vestes brunes leur apporteraient le plateau d’apéritifs. J’agitai la main, mais l’obscurité était trop grande pour qu’on me réponde. Je m’interrogeais sur les passagers – ils avaient mis deux jours à faire un voyage qui m’avait pris plus de neuf mois et seraient à Constantinople dans quelques heures. Le collier de lumières brillantes s’amenuisa au loin, avec son chargement d’amants en cavale, de girls de cabaret, de chevaliers de l’ordre de Malte, de vamps, d’acrobates, de contrebandiers, de nonces apostoliques, de détectives privés, de conférenciers sur l’avenir du roman, de millionnaires, de trafiquants d’armes, d’experts en irrigation et d’espions, en laissant un triste silence sur le plateau assoiffé de Roumélie.

À Pazardjik, je descendis dans un vieux khan turc. Nombreuses sont les villes balkaniques à compter un de ces caravansérails. Celui-ci était un rectangle de galeries de bois, comme le cloître d’un monastère. Les tuiles pâlies étaient estompées ici et là par des nids de cigogne, à présent hérissés d’un ou deux cigogneaux, éclos en avril. La cour close grouillait d’animaux comme une cour de ferme. Les familles campaient et cuisinaient à côté de leurs roulottes, au milieu de leurs animaux ; des longes attachaient des chevaux, des buffles, des mules, des ânes ; mais il y avait aussi des troupeaux bêlants de moutons et une nuée de chiens. Les hommes préparaient du café et fumaient, les femmes se regroupaient, accroupies, comme des conclaves de corbeaux, certaines portant leurs bébés sur le dos dans des berceaux de bois, à bavarder ou chanter doucement, sans cesser de filer la laine crue tondue sur le dos du troupeau. Elles la tiraient de quenouilles fourchues coincées dans leurs ceintures à boucle d’argent, la tordaient entre pouce et index jusqu’à faire un fil qu’elles enroulaient sur un fuseau lesté qui montait et descendait en tournant sous les doigts agiles de leur autre main. L’espace clos, les groupes recroquevillés, les animaux, le rougeoiement des feux de charbon épars, les chants tremblotants et mélancoliques, tout emplissait la nuit d’un charme exotique, nomadique.

Le lendemain, la route suivit la Maritsa tout le jour. Ce large fleuve profond, le plus important des Balkans après le Danube, traverse à l’oblique la Bulgarie du nord-ouest au sud-est, puis franchit le Rhodope oriental pour passer en Grèce, où il marque la frontière gréco-turque jusqu’à la mer Égée, tout en reprenant le nom antique et vénéré d’Hèbre pour l’étape finale, grecque, du voyage. Pour les Bulgares, ce grand cours d’eau symbolisait leur pays et le premier verset de leur hymne national, belliqueux et ardent (je l’avais entendu clamer près de maints mâts tandis qu’on hissait ou amenait les trois couleurs de Bulgarie, devant les armes présentées et les saluts d’officiers brandissant leurs sabres) commençait par Shumi Maritsa – « Coule, Maritsa ». Vers midi, je m’assoupis une heure sous un saule de la rive et atteignis Plovdiv à la nuit tombée, plein d’expectative.

Nadejda, ma presque jumelle, réapparut joyeusement le lendemain matin et me montra la maison de Lamartine – une agréable bâtisse blanchie à la chaux, dans le style turc, aux étages supérieurs en surplomb – tout comme elle l’avait promis. Mieux encore, elle m’invita à séjourner chez elle, dans une maison du même type. Pas question, ici, du vieux proverbe bulgare : « un invité surprise est pire qu’un Turc » ! Sachant combien les pays balkaniques sont stricts, collets montés et orientaux s’agissant de leurs épouses et de leurs filles, j’avais été médusé, à Rila, par la liberté et l’indépendance de Nadejda. Eus-sé-je connu ces pays aussi bien que je les connaîtrais plus tard, j’aurais été encore plus étonné par cette invitation amicale et spontanée. Je l’attribuai à une indépendance naturelle de caractère, et à bon droit ; mais il y avait d’autres raisons. Sa mère et son père – c’était, me dit-elle, un paysan fortuné de Stenimaka – avaient péri dans un tremblement de terre quelques années auparavant, avec son frère, son aîné d’un an, auquel elle était très attachée. Elle vivait seule avec son grand-père maternel, qui était frêle et grabataire, un charmant vieux monsieur à barbe blanche, et grec au surplus. Il appartenait à une ancienne communauté grecque ayant vécu là, florissante, depuis la fondation de la ville par Philippe de Macédoine, « en un temps où les Bulgares », m’apprit-il bientôt, « étaient encore une tribu de maraudeurs vivant dans des cases au-delà de la Volga ! » Il avait possédé une officine de pharmacien dans le quartier Taxim de Constantinople pendant la plus grande partie de sa vie. Il parlait couramment français et était imbibé des principes du libéralisme occidental. Les noms de Voltaire, Rousseau, Anatole France, Zola, Poincaré, Clemenceau et Venizelos franchissaient souvent ses vieilles lèvres ; et, j’en fus heureux et surpris, ceux de Canning, Gladstone et Lloyd George. Mais l’Anglais qu’il mentionnait avec le plus grand respect, sa main émaciée émergeant d’une manche de pyjama reprisée tandis que j’avalais ma cuillerée rituelle de slatko à son chevet, était celui de Byron. Je crois que c’est surtout à cette heureuse coïncidence de nationalité que je dus la grande bonté de son accueil. Ce fut la première fois, mais pas la dernière, que je compris avec stupeur quelle aura inouïe, presque une apothéose, entoure le nom du poète chez les Grecs. En outre, chose lourde de conséquence pour moi, si l’on songe à ma vie dans les années suivantes, mon hôte était le premier Grec que je connusse. Il me fit le triste récit des malheurs de l’hellénisme sous la férule bulgare : navrant exposé d’oppressions, de persécutions et de massacres qui constituait un antidote bienvenu aux nombreux récits contraires que j’avais entendus et entendrais encore dans la bouche des Bulgares. Beaucoup de Grecs avaient quitté Plovdiv à destination de la Grèce pendant les vingt années précédentes et ils continuaient d’émigrer. Lui était trop vieux et malade, disait-il, et ses racines étaient trop profondément enfoncées pour être arrachées à présent. Si sa petite-fille étudiait le français plutôt que l’allemand, qui était la première langue étrangère généralement parlée par l’intelligentsia bulgare, elle le devait à ses penchants politiques. Si elle était indépendante, c’était en partie grâce à l’horizon plus large et civilisé de son aïeul, en partie à cause de son infirmité et aussi parce que la conduite du ménage lui revenait, avec le concours d’une vieille commère à coiffe noire. Par quelque extraordinaire étrangeté, ses mœurs impétueuses et insouciantes, sa bohème étaient tolérées, voire admirées : c’était un véritable miracle dans l’atmosphère étouffante de la vie provinciale des Balkans. À moitié grecque et à moitié bulgare, elle incarnait le champ de bataille opposant le Patriarcat et l’Exarchat : fardeau qu’elle portait légèrement, je dois le dire.

Bien qu’ils vécussent dans une relative pauvreté, leur maison, au cœur du quartier grec de la ville, arborait plus d’une trace décatie de l’élégance passée. Tout l’étage supérieur débordait sur des poutres massives, dans ce style turc dont j’imagine qu’il s’enracine dans l’architecture domestique byzantine, de même que les mosquées dérivent de ses formes religieuses. Invisible de la rue, une galerie à l’escalier extérieur encadrait une petite cour, abritée par une treille, alourdie de grappes à présent, le basilic fleurissait dans des jarres cannelées et un grenadier soutenait son petit arsenal de bombes feuille morte. Les nids d’hirondelles de fenêtre s’accrochaient aux avant-toits. À l’intérieur, des arabesques de stuc brisées enroulaient leurs formes baroques sur les linteaux et les chassis. Tout autour de la longue pièce occupant l’étage supérieur en surplomb courait un large divan sur sa marche basse ; le plafond de bois était orné de complexes rosettes sculptées, grosses comme roues de charrettes. Au-dessus du divan, il y avait davantage de verre que de mur ; dans les harems turcs, ces croisées, alors recouvertes de treillis guilloché, permettaient aux recluses d’observer, invisibles, les allées pavées – des carrés brillants divisés en de nombreux carreaux par lesquels le soleil se déversait. Un monde secret, calme, aéré, évoquant les multiples facettes d’une poupe de galion. D’un côté, on avait vue sur les tuiles ondulées, couleur de rose, les rigoles rayonnantes des allées et, par-delà les cheminées, les nids, les clochers et les dômes, et les éperons raides de granit qui jouaient des coudes entre eux, vers les contreforts de la Stara Planina ; au-delà s’étendait la grande chaîne elle-même. Au sud après la cour coulait la Maritsa et un plumage vert d’or de peupliers, puis, de l’autre côté, des peupliers encore, et des saules, et, claire et précise dans la lumière du matin, la ligne distante du Rhodope. La Thrace ! Deux cigognes glissèrent à travers les arbres : nous les vîmes descendre les rives de la Maritsa, replier les ailes et se poser pour arpenter, géométriques, les roseaux, le bec baissé à la poursuite des grenouilles dont le coassement les trahissait et parvenait jusqu’à nous ; le voile de brume flottant ne les protégeait pas des sagaces habitantes des toits.

« Elles sont en retard, cette année, fit Nadejda. Elles partiront bientôt. »

Se réveiller dans cette cage de verre suspendue – car c’est là, dans l’un des coins du divan, que mon lit avait été dressé – c’était refaire surface dans l’extase. Comme il était tentant de rester ici à flotter, sous les longues rafales précoces, étales, de lumière, où voguaient des grains de poussière, d’une fenêtre à l’autre, en admirant le plafond ouvragé, semblable à un couvercle de boîte à cigare, ou l’extérieur, à travers le scintillement matinal du verre, dans ce cocon de cristal, vers le ciel pâle et plein d’oiseaux ! Mais le bruit des sabots sur les pavés, des roues de charrettes, les cris des vendeurs ambulants, le cliquetis des balances, tout était trop irrésistible. Après une rapide toilette sous le robinet de cuivre de la cour, j’étais dans la rue.

J’explorai la ville seul et sous la conduite de Nadejda. Le centre quelconque était rempli de bâtiments publics modernes ; il y avait une cathédrale bulgare et une cathédrale grecque et quelques jardins léchés, plutôt jolis. Ce milieu indifférent s’effaçait bientôt derrière des alentours désordonnés et fascinants. Toute la ville est bâtie entre, sur, et autour de, trois éperons raides de granit – les tépés – au flanc desquels dégringolaient les toits, les maisons se perchaient dangereusement sur des corniches, les rochers se projetaient en lames et en piques ; tout autour et à travers montait et descendait un écheveau enchevêtré de venelles pavées. Certaines étaient tendues de bannes pour l’ombrage ; elles en étaient transformées en couloirs tortueux de tentes ; ferronniers, trieurs de tabac, cardeurs de laine travaillaient assis en tailleur dans leurs échoppes ouvertes. Ces allées baignaient dans une pénombre fraîche, entrelacées de tigrures de soleil qui se liaient et s’enmêlaient. Les cardeurs, accroupis dans un océan de toison, travaillaient avec d’extraordinaires instruments – d’immenses arcs incurvés se dressant à trois mètres de haut, tendus à rompre d’une seule corde, qui évoquaient la harpe des illustrations bibliques où l’on voit David apaiser la colère de Saul. Forgerons, chaudronniers, rétameurs, tanneurs, armuriers, fabricants de harnais, selliers pour mules – l’un d’eux, étonnamment, était un Noir – rabotaient furieusement leurs grandes nacelles ou farcissaient de laine le rembourrage bulbeux des selles en peau de mouton. Des melons verts et jaunes étaient entassés comme des boulets de canon, raisins et figues étaient disposés dans d’énormes corbeilles ; poivrons ou paprikas rouges et verts, vulnéraires et courgettes se dressaient en monceaux. Les boucheries exhibaient leur carnage habituel, une exposition de têtes sanguinolentes dignes de la Tour de Londres, de trophées aux yeux vitreux et aux incisives aussi proéminentes que celles des voyageurs anglais dans les dessins français satiriques : devant elles, les pavés étaient un lacis de ruisselets sanglants infestés de mouches. Les oscillations des bâts géants des mules menaçaient les étals ; de temps en temps, un raz-de-marée de moutons déferlait dans l’allée, des troupeaux entiers qui débordaient avec force « bêê » dans les échoppes d’où ils étaient rejetés, poursuivis par bergers et chiens aboyants. Se frayait un chemin dans la foule, tintant toujours, le bozaji albanais, courbé sous son grand vaisseau de cuivre, que j’avais vu à Rila. Parfois, les maisons se rejoignaient presque au-dessus de nos têtes. Des portails permettaient d’échapper au pandémonium, vers de calmes cours, sur des intérieurs où l’on apercevait des femmes faisant claquer leurs métiers et, sous des treilles de vigne, des chapeaux en peau de mouton, de larges ceintures écarlates et des mocassins serrés autour des tables des cafés et des cavistes.

Il y eut le pinacle d’une mosquée et le toit bouillonnant d’un hammam et, soudain, des Turcs, les premiers que je visse à l’exception du petit avant-poste danubien sur l’îlot d’Adah Kaleh, près des Portes de Fer. Ceinturés de rouge comme les Bulgares, ils portaient des pantalons noirs bouffants, des babouches et des fez écarlates, souvent pâlis ou décolorés par la sueur et l’usure jusqu’à prendre une teinte de mûre autour desquels s’enroulaient lâchement des turbans effilochés, certains ornés de bandes ou de pois de toute couleur sauf du vert – à moins qu’on n’eût affaire parfois à un descendant supposé du Prophète. Ils étaient assis en tailleur, le chapelet d’ambre en mains, les yeux baissés sur le tranquille gargouillis intermittent de leurs narguilés. Quoique vêtu d’une façon quasi semblable, un groupe se trouvant près d’un abreuvoir, pour faire boire un attelage d’ânes, paraissait différent : certains de ses hommes étaient coiffés non pas de fez, mais de calottes de feutre gris ou blanc qui formaient une pointe, tel un dôme arabe miniature ou un casque sarrasin dépourvu de sa cotte de mailles. Nadejda m’apprit qu’il s’agissait de Pomaks venus des vallées du Rhodope près de Haskovo, au sud-est. Ils arrivaient parfois avec des petites caravanes de chameaux, mais pas cette fois, hélas. J’aurais donné cher pour les voir fendre cette foule, avec leurs bosses et leurs masques ondulants et orgueilleux frôlant les bannes. Avec un peu de chance, j’aurais pu voir quelques Koutzo-Valaques, dont quelques-uns sont éparpillés dans le sud-ouest de la Macédoine : bergers aroumains semi-nomades, parlant un dialecte bas-latin entrelacé de slave et parent du roumain, que je retrouverais souvent en Grèce, surtout en Thessalie et dans le Pinde. Les Pomaks sont réputés être des Bulgares convertis à l’islam après la conquête turque du pays ; assurément, ce sont des musulmans qui parlent bulgare. Dans tout l’empire ottoman, ce furent des partisans farouches des sultans, qui aidèrent leurs suzerains à écraser leurs compatriotes, en les égorgeant par milliers, sous l’emprise du vrai fanatisme des convertis. (À croire certaines autorités, ils descendraient d’envahisseurs barbares venus du nord ; et certains auteurs grecs – car il existe plusieurs villages pomaks sur les versants grecs du Rhodope, autour de Kedros et d’Echinos – les jugent issus de la race thrace antique des Agrianoi.) Dans les mêmes replis de la montagne, de part et d’autre de la frontière, vivent de minuscules poches de Qizilbashs. Ces « têtes rouges » sont des musulmans chiites sectateurs de Hazrat Ali – comme leurs compagnons schismatiques en Perse d’où ils sont sans doute lointainement originaires – éparpillés dans toute l’Asie Mineure, dans des poches de doctrine chiite, par Shah Ismail Safavi pendant que les Turcs étaient occupés à leurs guerres polonaises et vénitiennes ; ils dérivèrent plus tard en Thrace ; ils sont anathèmes aux Turcs comme aux Pomaks, lesquels sont des sunnites dévots. Je regardais avec crainte ces ultimes apostats dérangés.

Au détour d’une allée, tous les noms des boutiques devenaient grecs et l’air résonnait de cette langue, où planait déjà un fantôme familier : j’étais résolu à en maîtriser, à terme, la version moderne. Puis les enseignes portaient des prénoms chrétiens comme Sarkis, Haik, Krikor, Dikran ou Agop, et des noms qui tous se terminaient en yan ; et dans les cafés, on voyait des Arméniens lire des pages de leur écriture fascinante, laquelle paraît très proche, aux yeux du novice, de la graphie amharique des Éthiopiens ; ou ils se regroupaient, les yeux brillants de sagacité de part et d’autre de leurs nez magnifiques, sur le pas de leurs portes, comme des toucans en conférence.

Dans un autre quartier encore, les prénoms devenaient Isaak, Yakob, Avram, Khaim ou Nahum, et à l’intérieur des échoppes, dominant des rouleaux serrés de tissu, ou mesurant des cascades de coton ou de satin, on trouvait des Juifs sépharades. Très différents de mes hôtes du Banat, qui étaient des ashkénazes, rameau septentrional de la communauté juive s’étendant du cœur de la Russie à l’Atlantique, les sépharades forment le rameau méridional de cette grande famille. Ils étaient arrivés là, après la destruction du temple de Jérusalem sous Titus, après un long détour : ils avaient suivi les Maures conquérants par toute l’Afrique du Nord et jusqu’en Espagne. Ils s’y étaient épanouis durant des siècles, sous les émirs éclairés d’Andalousie, tour à tour marchands, savants, médecins, philosophes et poètes, pour atteindre leur zénith en Maïmonide. Après la Reconquista de Grenade, en 1492 – l’année de Christophe Colomb – sous Ferdinand et Isabelle, l’Inquisition les expulsa derechef ; certains s’éparpillèrent, comme leurs cousins réfugiés du Portugal, dans ces régions des Pays-Bas qui défiaient la puissance de l’Espagne ; ou, dans les décennies suivantes, vers les Amériques nouvellement découvertes ; à Pernam-bouc au Brésil puis aux Caraïbes. C’est des sépharades qu’était issu Spinoza et, en Angleterre, des familles portant des noms comme Lopez et Montefiore, Mendoza le boxeur et Disraeli. Mais la plupart repartirent à nouveau vers l’est, regagnant le Levant ; des contingents s’établirent sur le rivage toscan à Livourne et Grosseto, invités par les Médicis ; le reste trouva asile dans les royaumes ottomans, où les sultans les accueillirent. Ils s’installèrent dans les grands ports de négoce comme Constantinople, Salonique, Smyrne et Rhodes, ne débarquant dit-on avec rien d’autre que les rouleaux de la Loi et les clefs énormes de leurs maisons de Cordoue, Grenade ou Cadix qu’ils continuent de chérir, paraît-il, bien que je ne les aie jamais vues, malgré mes demandes. Ils se dispersèrent dans les villes balkaniques moins importantes sous les règnes de Bajazet II, Selim le Terrible et Soliman le Magnifique. Ils parlaient encore, m’avait-on dit, une version de l’espagnol andalou du XVe siècle, appelée ladino. J’écoutais à côté du comptoir et entendis, ravi : « Que’tal, Hozum ? Mu’bien ! Y yo tambien. »

Il y avait un groupe d’un intérêt et d’une rareté extrêmes : la communauté catholique uniate. Non pas tant parce qu’elle constituait un petit atoll d’allégeance à Rome dans un océan d’orthodoxie, mais à cause des raisons de cette singularité. Dans les premiers siècles de la chrétienté, l’hérésie dualiste apparut en Asie Mineure, croyance qui devait beaucoup à la pensée gnostique ainsi qu’aux zoroastriens de Perse, pour lesquels Ormazd et Ahriman, puissances de la Lumière et des Ténèbres, ou du Bien et du Mal, sont d’égale dignité et de force comparable dans un duel interminable pour ravir les âmes de l’humanité. Les sectateurs de cette croyance étaient des gens simples et souvent vertueux ; mais leurs dogmes étranges (qui, entre maints autres articles, incluaient l’indifférence à la Vierge Marie, la détestation de la Croix et une quête du salut via le dégoût de la matière et l’extinction finale de l’espèce humaine) semblaient, on le comprend, révolutionnaires aux chrétiens disciplinés, en même temps que pervers et blasphématoires. Ils se heurtèrent à la répression impitoyable de l’Église et de l’État. L’hérésie du manichéisme, comme on l’appelle en général, se répandit peu à peu par toute la chrétienté méridionale, donnant ses fleurs obscures sous vingt noms différents. Toute une population de manichéens voisine de l’Euphrate, connue localement sous le nom de Pauliciens, fut déplacée par l’empereur Alexis Comnène au IXe siècle puis exilée dans la région de Philippopolis, la Plovdiv actuelle. Or une croyance similaire s’y épanouissait déjà, pratiquée par les Bogomils, du nom de l’hérésiarque du cru. De Bulgarie, elle s’étendit vers l’ouest ; les musulmans de Bosnie et d’Herzégovine sont des Bogomils islamisés. Des marchands orientaux, peut-être avec le concours, ici et là, des troubadours, colportèrent les doctrines interdites encore plus à l’ouest et ses sectateurs, les Cathares ou Albigeois, abondaient dans les villes et châteaux de Provence et du Languedoc. Simon de Montfort les réprima avec la dernière rigueur lors de sa croisade des Albigeois et les survivants périrent brûlés vifs, après un baroud d’honneur dans la forteresse de Montségur, sur les contreforts des Pyrénées. Les derniers croyants qui survécussent en groupe structuré, toujours dans le giron de la chrétienté, quoique hérétiques, étaient les Pauliciens originaux, transplantés de Philippopolis, finalement ramenés à Rome par des missionnaires jésuites au XVIIe