Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

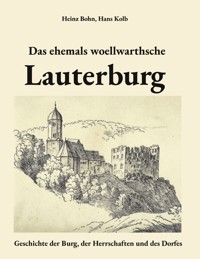

Die Lauterburg wird erstmals 1128 in einer Urkunde genannt, als Graf Adalbert von Dillingen, Sohn des schwäbischen Pfalzgrafen Manegold des Älteren, als Pfalzgraf von Lauterburg (palatinus de Luterburch) für den schwäbischen Herzog Friedrich II. der Einäugige zu Ulm einen Rechtsakt bestätigt. Ob 1128 auch schon das Dorf Lauterburg bestand, ist nicht überliefert. Eher wahrscheinlicher ist, dass es sich erst nach der Erbauung der Burganlage langsam entwickelte. Erstmals erwähnt wird das Dorf Lauterburg nach heutigem Wissensstand am 4. Januar 1479, als Rennwart von Woellwarth die württembergischen Pfandschaften Lauterburg und Essingen als Erblehen kauft. Die Geschichte der Gemeinde Lauterburg ist sehr wechselvoll, vielseitig und spannend. Die Autoren haben versucht, aus einer Menge an Daten eine kleine Auswahl von wichtigen und interessanten Ereignissen in der Geschichte der Burg, der Herrschaften und des Dorfes bis zur Eingemeindung nach Essingen am 1. Dezember 1971 in diesem Buch aufzuzeigen und festzuhalten. Vieles konnten wir leider nicht mit einfließen lassen, manch Wissenswertes schlummert wohl auch noch in den Archiven. So ist der ehemalige Bundeskanzler Willy Brand zu zitieren: Die Geschichte ist fließend und kennt kein letztes Wort.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 485

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Von allen geistigen Disziplinen ist die Erinnerung

an die Vergangenheit von besonders großem Nutzen.

Sallust (86-35 v. Chr.) lug. 4

Inhaltsverzeichnis

Grußwort

Vorwort

Lauterburg in der Vor- und Frühgeschichte

Alemannen

Herzogtum Schwaben

Landvogtei Schwaben

Staufergeschlecht

Die Grafen zu Dillingen um 1125

Die Manegolds - Lauterburg wird 1128 erstmals schriftlich erwähnt

Herren von Schnaitberg als dillingsche Ministeriale (Vögte) zu Aalen und Kochenburg

Die Grafen zu Oettingen um 1260

Herren von Roden und der Burgstall Sneggenroden (Snekenroden)

Herren von Jagstheim

Ritter „Diemar der Essinger von Irmboltzweiler”

Lauterburg wird von 1360 bis 1377 böhmisch

Lauterburg von 1377 bis 1413 unter der Herrschaft Württemberg

Das Haus Württemberg - kurze Entstehungsgeschichte

Aalen hat bis 1418 Abgaben an die Vogtei Lauterburg zu entrichten

Zusammenfassung der Herrschaftsverhältnisse bis 1413

Die Freiherren von Woellwarth - Geschichte bis zur Teilung in zwei Linien im Jahre 1410

Das Rüxnersche Turnierbuch und die Ritter von Woellwarth

Erster urkundlicher Nachweis der Woellwarth und Burg Wellenwart 1140

Georg von Woellwarth oder Ritter Jorgius de Viluart als Begründer der woellwarthschen Herrschaft

Georg von Woellwarth als württembergischer Vogt auf Lauterburg und Rosenstein

Kleinere Gütererwerbungen

Georg von Woellwarth begründet die woellwarthsche Grablege im Kloster Lorch

Reichslehen Sneggenroden wird 1401 durch Georg von Woellwarth erworben

Erbteilung 1410 - Trennung in die ältere Linie Laubach und jüngere Linie Lauterburg

Die jüngere Linie von Woellwarth

Georg der Jüngere begründet die Stammreihe der Woellwarth-Lauterburg

Lauterburg und Essingen kommen 1413 in woellwarthschen Pfandbesitz

Rosenstein und Heubach kommen 1413 in woellwarthschen Pfandbesitz

Woellwarth in den Hussitenkriegen

Rosenstein und Heubach werden 1431 von Woellwarth verpfändet

Woellwarthsche Erbteilung 1464

Lauterburg wird 1479 von Woellwarth als württembergisches Lehen erworben..

Lehenspflicht der Herren von Woellwarth gegenüber den Grafen zu Württemberg

Rosenstein und Heubach werden 1480 von Woellwarth zurückerworben

Zeit des ausgehenden Mittelalters

Das Kleinstterritorium der Woellwarth-Lauterburger Linie

Bartholomä wird 1531 von Woellwarth gekauft

Lautern kommt 1534 teilweise unter die Lauterburger Herrschaft

Kleine Eiszeit, Ketzerei und Hexerei –der Fall der Catharina Jäger 153l

Reformation - das woellwarthsche Herrschaftsgebiet wird zwischen 1567 und 1569 evangelisch

Kirchliche Verhältnisse vor der Reformation

Kirchliche Verhältnisse nach der Reformation

Lauterburg als Kirchenfilial von Essingen

Hauslehrer

Pfarrer Tebhart legt 1650 neues Lauterburger Kirchenbuch an

Rekonstruktion des alten, verloren gegangenen Kirchenbuchs

1807 wird Lauterburg eigenständige Pfarrei der Diözese Aalen, Kirchen- und Schulvisitation werden eingeführt

Zusammenfassung der kirchlichen Zuständigkeit in Lauterburg

Woellwarthsches Gebiet als klassisches Muster deutscher Kleinstaaterei

Blutbann, Siegel, Zoll und Reichsfreiheit für Woellwarth

Lauterburger Dorfordnung von 1554

Gnadenjagd

Bildung der Reichsritterschaft 1577

Erbteilung 1591

Pfandschaften Rosenstein und Heubach fallen 1579 endgültig an Württemberg zurück

Lauterburg wird ab 1594 neu erbaut und ist danach Hauptwohnsitz der Linie Woellwarth-Lauterburg

Bau der Lauterburger Kirche 1607

Patronatsherrschaft der Pfarrei Lauterburg

Katholische woellwarthsche Linie Dorfmerkingen

Württembergisches Schulsystem wird in Lauterburg eingeführt

Lauterburg vor dem Dreißigjährigen Krieg

Georg Wolf von Woellwarth stirbt 1612, Güterteilung und Trennung in Essinger-, Lauterburger- und Heubacher Linie

Einwohner vor dem 30-jährigen Krieg

Lauterburg während des 30-jährigen Krieges von 1618 bis 1648

Böhmisch-Pfälzischen Krieg von 1618 bis 1623

Dänisch-Niedersächsischen Krieg von 1625 bis 1629,

Schwedischen Krieg von 1630 bis 1635

Schwedisch - Französischen Krieg von 1636 bis 1648

Die ersten Todesopfer in Lauterburg

Freie Religionsausübung

Gegenreformationsversuche

Pfarrer Friedrich Weng wird 1634 in Bartholomä erschossen

Wolf Karl von Woellwarth in Gefangenschaft

Pest in Lauterburg

Lauterburger Familien am Ende des 30-jährigen Krieges

Lauterburg nach dem Dreißigjährigen Krieg

Woellwarthsche Güter unter kaiserlicher Zwangsverwaltung

Bartholomä wird 1638 von Woellwarth verkauft

Dorfordnung 1663

Familiennamen nach dem 30-jährigen Krieg

Verkauf 1/3 des Dorfes Essingen an Degenfeld

Überfälle auf die Lauterburg

Stiftung einer eigenen Pfarrei 1722

Pfarrhausbau 1721

Erb- und Fideikommissvertrag der Familien von Woellwarth

Zerstörung der Lauterburg durch Brand im Jahre 1732

Eheordnung von 1644 wird 1733 erneuert

Bettelgesindel und Vagantentum

Lauterburg im Jahre 1759 - Beschreibung

Christian Daniel Friedrich Schubart predigt 1762 in Lauterburg

Gebührenverzeichnis des gemeinschaftlichen Vogtamtes

Die große Teuerung in den Jahren 1771 bis 1773

Chausseekosten-Ablösungsvertrag zwischen Lauterburg und Essingen 1792

Falschmünzerbande in Lauterburg 1793

Schutzbriefe „Sauvegarde prussienne“ (unter preußischem Schutz)

Armenunterstützung

Mediatisierung und Säkularisierung beenden 1805 die Reichsunmittelbarkeit der Herrschaft Woellwarth

Württembergische Landeshoheit tritt 1806 in Kraft

Woellwarthsches Gebiet wird dem Oberamt Aalen zugeschlagen -

Lauterburg und Hohenroden kommen kurzfristig von 1810 bis 1811 zum Oberamt Gmünd

Reichslehen Hohenroden wird ein württembergisches Lehen

Zehntablösung 1848/1849

Zehnt- Ertrags und Ablösungs- Verlust Berechnung für Pfarramt Lauterburg 1852

Woellwarthsche Besitzungen werden in den Gemeindeverband Essingen eingegliedert

Kur-Trierischer Kammerherr Eugen von Woellwarth

Einige herausragende Militärs aus der Familie von Woellwarth

Einige herausragende Frauen aus der Familie von Woellwarth

Schuldigkeiten der Gült- und Lehensleute

Lauterburg wird 1820 eine selbstständige Gemeinde

Schulhaus in der Schlossruine

Krankheit, Unfälle, Tod- einige Beispiele

Ärztliche Versorgung

Ärzte und Chirurgen

Hebammen

Verbrechen, Mord und sonstiges Unheil- einige Beispiele

Auswanderungen - einige Beispiele

Schädliche geräucherte Blut- und Leberwürste und die Einführung der Fleischbeschau

Großbrand in Lauterburg 1842

Mobiliarversicherung der Württembergischen Feuerversicherungsanstalt

Begräbnisplatz in Lauterburg

Amtsdiener, Polizeidiener und Nachtwächter

Bürgeraufnahme, Bürgerrecht und Bürgergeld

Wasserversorgung in Lauterburg

Die heilende Kraft des Remswassers

Gründung der Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung 1890

Gänsehut durch arme Leute um 1850

Gemeindewald Bärenberg (Behrenberg)

64 Realgemeinderechtsbesitzer

Neubau des „Schlössle“ 1862

Die Feuerwehr in Lauterburg

Vorläufer der heutigen Feuerwehr

Dorfordnungen regeln die Brandverhütung

Brandschaden Versicherungsordnung 1807

Postverkehr, Telefon, Elektrizität

Telefon

Elektrizität

Wege und Straßen auf Lauterburger Markung

Die Lauterburger Steige

Ortsstraße

Fußweg von Lauterburg nach Lautern

Fußweg von Lauterburg nach Hohenroden

Fußweg von Lauterburg nach Bartholomä

Fußweg von Lauterburg nach Heubach

Vizinalweg über den Stürzel nach Essingen

Bau der neuen Straße von Essingen nach Lauterburg 1869 bis 1872

Straße von Bartholomä nach Irmannsweiler und Steinheim über Lauterburger Markung

Lauterburg 1870 bis 1885

Gastwirtschaften in Lauterburg

Fremdenbücher für die Wirtschaften

Krieger- und Veteranenverein wird 1872 gegründet

Liederkranz Lauterburg wird 1872 gegründet

Bau eines neuen Schul- und Rathauses 1880 bis 1881

Ortsarme, Hausbettel und arme Reisende

Ziegelei im Ort

Juden kaufen 1884 das Anwesen des Zieglers Koch und versteigern es

Ziegelei auf der Heide bei Bartholomä (Exklave)

Lauterburger Krämer und die neuen Reibezündhölzer

Bäcker, Gemeindebackofen und Brotschau

Steinbruch auf dem Schaffeld

Mergelgrube beim Wehrenfeld

Die Reichsmark löst 1875 den Gulden ab

Gerichtsvollzieherdienst wird 1879 eingerichtet

Wechsel im Schultheißenamt 1885

Klima und Wetter, einige Beispiele in der Zeit von 1708 bis 1929

Maikäfer, Vögel und andere Schädlinge in der Forst- und Landwirtschaft

1891 ertrinken sieben Lauterburger Konfirmanden im Birkweiher

Lauterburger als Arbeiter in der Korsettfabrik in Heubach

Lauterburger Haus- und Spitznamen und die sieben großen Bauernhöfe

Kurzbeschreibung der sieben großen Bauernhöfe

Hasenbauer

Ulrichsbauer (Urlesbauer)

Neubauer

Eselbauer

Blaubauer oder Lamm

Kappesbauer

Danielsbauer

Lauterburg ab 1900

Einwohnerzahl, Berichtigung von Entfernungskilometern

Lauterburger in Deutsch-Ostafrika und im Ersten Weltkrieg

Lauterburg und die Hyperinflation der Jahre 1919 bis 1923

Ortsbeschreibung 1929

Gemeindevisitationen mit Ortsumgang 1934

Zeit des Nationalsozialismus bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges

Der Bürgermeister wird „Führer der Gemeinde“

Selbstständigkeit von Lauterburg kommt in Gefahr

Kriegsauswirkungen im Zweiten Weltkrieg und bei Kriegsende

Unterbringung von Evakuierten

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt

Erntekindergartender NSV

Dorfwache 1945

Kampflose Übergabe von Lauterburg am 24. April 1945

Lauterburg nach dem Zweiten Weltkrieg

Lauterburg erhält nochmals einen eigenen Bürgermeister

Amerikanischer Schießplatz Felsenäcker

Unterbringung von Flüchtlingen

Metzgerei Adolf Maier 1950 eröffnet

Beschreibung der Gemeinde 1953 durch Pfarrer Johannes Schmitt

Gemeinsamer Bürgermeister mit Bartholomä 1954

Johannes Bäuerle letzter eigener Bürgermeister von 1961 bis 1968

Eingemeindung zum 1. Dezember 1971 nach Essingen

Nachbemerkung

Glossar

In dieser Reihe bisher erschienen

Ruine Lauterburg: Schwäbischer Albverein IX, Juni 1897

Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser dieses Buches,

einer meiner Lieblingssprüche lautet: „Nichts ist so beständig wie der Wandel“. Vor allem wenn man sich fundiert mit der Ortsgeschichte auseinandersetzt, stellt man immer wieder fest, jede Stadt, jede Gemeinde wandelt sich im Laufe der Zeit permanent. Das macht unsere Ortsgeschichte erst so richtig interessant. So natürlich auch in Lauterburg, wo man seit den ersten Siedlungsaktivitäten in der Frühzeit über die erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1128 hinaus bis heute auf eine sehr abwechslungsreiche Geschichte blicken kann.

Wir halten nun ein umfassendes Geschichtswerk über „Das ehemals woellwarthsche Lauterburg, Geschichte der Burg, der Herrschaften und des Dorfes“ in den Händen, welches den Wandel des Dorfes Lauterburg über den Zeitraum von vielen Jahrhunderten beschreibt.

Den beiden Autoren Heinz Bohn und Hans Kolb ist es gelungen, die vielseitige Geschichte des kleinen Dorfes Lauterburg in einem umfangreichen Werk zu beschreiben. Von der Vor- und Frühgeschichte bis zur Eingemeindung nach Essingen am Ende des Jahres 1971 werden von den Autoren sehr viele Facetten der Geschichte Lauterburgs beleuchtet, werden viele Themen aufgearbeitet und interessant beschrieben.

Das Buch mit über 400 Seiten endet mit dem Kapitel „Eingemeindung Lauterburgs nach Essingen“. Die Geschichte Lauterburgs hört damit noch nicht auf und geht selbstverständlich weiter. Heute präsentiert sich Lauterburg als gepflegte Wohngemeinde mit einer guten Infrastruktur und einer lebendigen Dorfgemeinschaft. Die besonders schöne Landschaft am Albtrauf und auf dem Albuch mit einem hohen Freizeitwert macht die Gemeinde Lauterburg zudem sehr attraktiv.

Vielleicht wird daher später einmal eine Fortsetzung zu diesem Buch geschrieben. Die künftigen Autoren können dann an die fundierte und professionelle Quellenrecherche und die Ausführungen von Heinz Bohn und Hans Kolb anknüpfen. Gerne möchte ich hervorheben, dass dieses umfangreiche Werk über mehrere Jahre hinweg und in ehrenamtlicher Weise, aber sehr professionell geschaffen worden ist.

Diese Ortschronik über das ehemalige Lauterburg ist eine wertvolle und sehr umfassende Ergänzung der vielen schriftlichen Ausarbeitungen zu Essingen und zu Lauterburg.

Ich darf den beiden Autoren im Namen der Gemeinde Essingen für das gelungene Werk ganz besonders danken.

Den Erwerbern und Lesern dieses Buches wünsche ich viele neue Erkenntnisse und eben so viel Freude beim Lesen.

Ihr

Wolfgang Hofer

Bürgermeister

Lauterburg 1898

Vorwort

Nachdem im Jahr 2008 die Geschichte der Gemeinde Essingen in einem Buch zusammenfassend dargestellt worden ist, wurde bald darauf der Wunsch an uns herangetragen, auch für den Teilort Lauterburg eine eigene Ortschronik zu fertigen.

Wir verfügten zu dieser Zeit wohl bereits über viel geschichtliches Material, für eine umfassende Ortsbeschreibung war dies u. E. aber noch nicht ausreichend. So haben wir über viele Jahre hinweg weiter in den verschiedenen Archiven zahllose Einzelinformationen recherchiert, transkribiert, gesammelt, gebündelt und aufbereitet. Nach teilweise auch längeren Unterbrechungen unserer Arbeiten durch äußere Umstände freuen wir uns, dass wir jetzt zumindest eine kleine Auswahl von Ereignissen in der äußerst interessanten Geschichte der Burg, der Herrschaften und des Dorfes Lauterburg bis zur Eingemeindung nach Essingen im Jahr 1971 in diesem Buch aufzeigen und festhalten können.

Um dieses Werk sowohl im Umfang als auch im Preis akzeptabel zu halten, mussten wir die einzelnen Themen sehr straffen und auch mit Farbbildern sehr zurückhaltend sein. Die Leser mögen uns dies nachsehen. Da es aber primär unsere Zielsetzung war und ist, die Lauterburger Geschichte bei den wichtigsten Bibliotheken und Archiven zu hinterlegen, erschien uns ein „Bilderbuch“, wie dies bei Heimatbüchern derzeit üblich ist, nicht zwingend notwendig.

Eine Menge an recherchierten Daten konnten wir daher leider nicht mit einfließen lassen. Da manch Wissenswertes sicherlich auch noch in den Archiven schlummert, zitieren wir an dieser Stelle Willy Brand1:

„Die Geschichte ist fließend und kennt kein letztes Wort“.

Herzlich bedanken möchten wir uns bei den Unterstützern unserer Arbeit: Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauptstaatsarchivs in Stuttgart sowie im Staatsarchiv Ludwigsburg, speziell Frau Ute Bitz, bei der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart, bei den evangelischen Pfarrämtern Essingen und Lauterburg sowie bei den zahlreichen Gesprächspartnern, die uns immer wieder anregten, genau hinzuschauen und uns motivierten, das bereits vor vielen Jahren begonnene, aber immer wieder beiseitegelegte Werk zum Abschluss zu bringen.

Essingen, im Oktober 2024

Heinz Bohn und Hans Kolb

1 Willy Brandt (1913 - 1992) war von 1969 bis 1974 als Regierungschef einer sozialliberalen Koalition von SPD und FDP der vierte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Lauterburg in der Vor- und Frühgeschichte

Um die Entstehung der Lauterburg und ihres Einzugsgebietes verständlich zu machen, müssen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Vor- und Frühgeschichte werfen, aus der sich die ersten Belege für eine Besiedlung finden wie beispielsweise Grabhügelfelder im oberen Wehrenfeld und Eichert aus der Zeit zwischen 1200 und 450 vor Christus, ein Kastell auf den Weiherwiesen2 und einen Gutshof beim Dauerwang aus römischer Zeit, einer Siedlung der frühen Alemannen ebenfalls auf der Weiherwiese, entstanden etwa in den Jahren 250 bis 450, sowie Reihengräberfunde, die auf vier Höfe in Essingen aus der Merowingerzeit zwischen 450 und 750 nach Christus hinweisen. Die Erforschung der Alemannenzeit wurde von Wilhelm Scheuthle, der von 1880 bis 1900 in Essingen als Hauptlehrer tätig war3, mit teils spektakulären Funden begonnen.

Bei der alten Straße über Lauterburg soll es sich um einen früheren römischen Heerweg gehandelt haben, der lange Zeit eine wichtige Funktion auf dem Weg von Straßburg nach Augsburg innehatte. Die Straße führte vom Remstal kommend von Mögglingen über Lautern hinauf nach Lauterburg, von dort weiter in südlicher Richtung über den Bärenberg und Bartholomä nach Heidenheim4.

Alemannen

Im Jahre 213 nach Christus musste der römische Kaiser Marcus Aurelius Severus Antoninus, genannt Caracalla (188 - 217), erstmals in schweren Kämpfen angreifende germanische Gruppen in einer Schlacht am Main zurückschlagen. Der römische Geschichtsschreiber Aurelius Victor nannte diese germanischen Angreifer „Alemannen“, vorher war diese Bezeichnung unbekannt. Vom 3. Jahrhundert an kam es zu vermehrten Angriffen auf den Limes. Die Anstürme der Jahre 259/260 brachten das endgültige Aus für die römische Besatzung nördlich der Donau. Die Kastelle am Limes wurden im Laufe der Zeit zerstört und die Siedlungen und Gutshöfe geplündert. Als Geburtsjahr des alemannischen Stammes als Staatsgebilde ist das Jahr 260 anzusehen5.

Die Alemannen6 wohnten nicht in den verlassenen römischen Steinhäusern, nutzten wohl aber die schon bearbeiteten Flächen zum weiteren Anbau. Ihre Häuser bestanden aus Lehm und Holz, wobei anfänglich meist zwei oder drei Gehöfte beieinanderstanden. Ihre Siedlungen nannten sie nach dem Namen des wichtigsten Sippenmitglieds; daraus entstanden die so genannten "-ingen-Orte". Nach Immo Eberl ist Esulf, ein Angehöriger des alemannischen Adels, Gründer von Essingen, „bei den Leuten des Esulf“7. Der Name des wesentlich später entstandenen Dorfes Lauterburg hat dagegen mit den Alemannen nichts zu tun, sondern soll sich von der Lauter, dem reinen Bach, der bei Mögglingen in die Rems fließt, ableiten.

Oberschwaben und das Bodenseegebiet waren ein Teil des alemannischen Königreichs, bevor 496 das nördliche alemannische Stammesgebiet der Sueben hinter Ellwangen unter dem Frankenkönig Chlodwig I. (481-511) unter fränkische Herrschaft kam, zuerst als Herzogtum Alamannien, später als Königreich Schwaben. Damit setzte eine durchgreifende Christianisierung ein und christliche Kirchen entstanden bereits vor 700. Es entwickelten sich Grafschaften, aus denen sich später bedeutende Dynastien entwickelten wie die Staufer oder die Hohenzollern. Nach dem Blutgericht von Cannstatt im Jahre 746, bei dem zahlreiche alemannische Adelige erschlagen worden sind8, nahmen die Franken unter Childerich III., dem letzten Frankenkönig aus dem Hause der Merowinger, auch die herrenlos gewordenen Ländereien südlich von Ellwangen in ihren Besitz und legten entlang der wichtigen Straßen ein Netz von Herrschaftsstützpunkten an, so auch an der Straße von Stuttgart her kommend entlang des Remstales. 814 nahm König Ludwig der Fromme das um 764 auf dem Grundbesitz der beiden adeligen, aus einem alemannischbayrischen Geschlecht stammenden Brüder Hariolf und Erlolf in der Nähe eines kleinen Alemannendorfes erbaute und 775/780 zur Reichsabtei aufgestiegene Kloster in Ellwangen in seinen Schutz, bestätigte dessen bereits ansehnlichen Besitz und verlieh ihm die Immunität sowie das Recht, den Abt frei zu wählen9.

Nach der Teilung des Frankenreiches 843 im Vertrag zu Verdun erhielt der Karolinger Ludwig der Deutsche das Ostfrankenreich (Deutschland), Karl II. der Kahle das Westfrankenreich (Frankreich). 876 starb Ludwig der Deutsche. Es folgten die Karolinger Könige Ludwig III. der Jüngere, Karl III. der Dicke und Arnulf von Kärnten. Im Jahre 900 wurde der erst siebenjährige Ludwig IV. (das Kind) König des Ostfrankenreiches. Während seiner Herrschaft erlitt das Ostfrankenreich infolge der Ungarnkriege und zwei Niederlagen 906 und 910 schwere Verwüstungen.

Herzogtum Schwaben

Nach dem Tod von Ludwig IV. als letztem Karolinger10 im Jahre 911 wurde der bisherige Herzog Konrad I. von Franken zum deutschen König gewählt11. Das Jahr 911 wird deshalb auch als Gründungsjahr des Herzogtums Schwaben angenommen, die bisherige Stammesbezeichnung „Alemannen“ wurde verdrängt.

Das Herzogtum Schwaben, bis Mitte des 11. Jahrhunderts überwiegend als Herzogtum Alamannien bezeichnet, umfasste die deutschsprachige Schweiz mit Graubünden, das Elsass, Südbaden, Württemberg, Bayern, Liechtenstein und Vorarlberg und war neben Bayern, Franken, Lothringen und Sachsen eines der fünf Stammesherzogtümer im ostfränkischen Reich12. Politisch bestand das Herzogtum Schwaben von 911 bis zum Ende der Staufer 1268, rechtlich wurde es aber erst 1806 zusammen mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation aufgelöst, das unter Konrad I. zwischen 911 und 918 aus dem Ostfränkischen Reich hervorging und zunächst Regnum teutonicum genannt wurde. Konrad I. führte Landvogteien ein, die durch von ihm eingesetzte Landvögte verwaltet wurden, deren Aufgabe insbesondere in der Wahrung der Reichsrechte wie Hoch- und Niedergerichtsbarkeit, Steuern, Straßengeleit und Forstrecht bestand. Außerdem waren die Landvögte für die Sicherung des Landfriedens verantwortlich und gaben Reichslehen aus.

Landvogtei Schwaben

Die Landvogtei Schwaben gehörte zu Vorderösterreich und war somit ein Teil des Habsburgerreiches. Sie entstand nach dem Untergang des Herzogtums Schwaben am Ende des 13. Jahrhunderts als Reichslandvogtei in Ober- und Niederschwaben, kam als Reichspfandschaft 1541 endgültig an das Haus Habsburg und verblieb dort als Teil von Vorderösterreich bis 1805.

Da die Landvogtei Schwaben mit ihrer Vogtei Lauterburg auch eine Verbindung zur Stadt Aalen hatte, sind einige Bemerkungen zur Entstehung der Landvogteien Oberschwaben und Niederschwaben erforderlich.

Nach dem Tod des letzten Staufers Konradin 1268 begann die Aufsplitterung des Südwestens in zahlreiche, größtenteils selbstständige Herrschaften des höheren und niederen weltlichen und geistlichen Adels, in Reichsritterschaften und reichsfreie Städte. Auch die schwäbischen Grafen und Herzöge, allen voran die Württemberger, hatten sich am Reichs- und Herzogsgut bedient, so dass Rudolf I. von Habsburg (1273-1291) die Reste des ehemaligen Herzogtums Schwaben zu zwei Reichslandvogteien zusammenfasste, Niederschwaben und Oberschwaben, und alles versuchte, die während der kaiserlosen Zeit (Interregnum) von 1254 bis 1273 entfremdeten Reichsgüter zurückzugewinnen.

Als Oberschwaben ist die Landschaft zwischen der Schwäbischen Alb, dem Bodensee, dem Allgäu und dem Illertal zu verstehen. Es hatte seinen wesentlichen Besitz, der auch aus welfischem Hausgut bestand, um Ravensburg und Leutkirch sowie der Burg Ravensburg. Nach dem Zerfall des Herzogtums Schwaben gehörte die überwiegende Region bis zur Säkularisierung zu Vorderösterreich. Als Landvögte in Oberschwaben sind beispielsweise nachzuweisen:

> 04. Oktober 1330 Graf Heinrich III. von Werdenberg-Sargans, Landvogt in Schwaben13.

> 09. Dezember 1355 Grafen Ulrich d. Ä. und Ulrich d. J. von Helfenstein, Landvögte in Schwaben14. Am 2. Januar 1359 verspricht Kaiser Karl IV., die verpfändet gewesene, aber von den Städten in Schwaben wieder an das Reich eingelöste Landvogtei in Schwaben niemals wieder vom Reich veräußern zu lassen15.

> 28. Februar 1360 Graf Ulrich der Ältere von Helfenstein, Landvogt in Schwaben16.

> 15. September 1366 Graf Ulrich von Helfenstein, Landvogt in Oberschwaben17.

Als Niederschwaben wird der nördlich der Alb gelegene Teil von Schwaben bezeichnet. 1374 schreibt Kaiser Karl IV. der Stadt Hall in Schwaben, „dass er den Grafen Eberhard von Wirtemberg, seinen und des Reiches Landvogt in Niederschwaben, von derselben Landvogtei nicht entsetzen wolle, sondern dabei gnädiglich behalten, und sie ihm auch von neuem empfohlen habe, indem er der Stadt gebietet, demselben als solchem gehorsam zu sein“18.

Niederschwaben verlor aber bald an Bedeutung, wurde 1378 Oberschwaben zugeschlagen und hieß darauf „Reichslandvogtei in Ober- und Niederschwaben“; gleichzeitig wurden beide Landvogteien in einer Hand vereinigt. Schon ein Jahr später ist es Herzog Leopold III. von Österreich gelungen, die Landvogtei vom Reich als Pfand zu bekommen.

Durch diese dauerhafte Erwerbung der Landvogtei konnten die Habsburger ihre Position in Schwaben erheblich erweitern und festigen mit dem Ziel der Wiederherstellung des mit den Staufern erloschenen Herzogtums. Nicht umsonst ließ Maximilian I. im Jahre 1500 auch die Bezeichnung „Fürst in Schwaben“ in seinen Titel aufnehmen, um diesem territorialen Anspruch entsprechenden Nachdruck zu verschaffen. Die Realität sah dann aber doch etwas anders aus: Die Truchsessen von Waldburg als gewichtige Gegner der Habsburger im oberschwäbischen Raum nahmen die Landvogtei mehrmals als Pfand in Besitz, so beispielsweise

> 08. Mai 1415 Johann Truchsess von Waldburg, Landvogt Ober- und Unterschwaben19,

> 08. April 1432 Jakob Truchsess von Waldburg, Landvogt in Schwaben (bereits streitig)20. Als weitere Landvögte sind u. a. nachzuweisen:

> 22. Juli 1417 Graf Hans von Lupfen, Reichslandvogt Schwaben21,

> 28. April 1434 Herzog Wilhelm von Baiern (so geschrieben), Reichslandvogt in Schwaben22,

> 14. August 1452 Herzog Albrecht VI. von Österreich, Reichslandvogt Oberund Niederschwaben23.

Am 22. November 1503 wird Jakob von Landau als Landvogt von Oberund Niederschwaben bekannt, als Maximilian I. bekundet: „Als römischer König und Erzherzog von Österreich fallen Königliche Majestät in der Landvogtei Schwaben immer wieder Lehen heim. Da K. M. (Königliche Majestät) die Landvogtei Schwaben seinem Rat Jakob von Landau verpfändet hatte, gewährt er diesem die besondere Gnade, dass Landau auch die dort heimgefallenen Lehen zustehen sollen, solange er die Landvogtei in Besitz hat“24.

Staufergeschlecht

Die Bezeichnung „Staufer“ weist auf ein Zusammengehörigkeitsgefühl aller Mitglieder dieser Familie sowie auf eine gemeinsame staufische Politik hin, die es so aber niemals gab. Keiner der Könige und Kaiser, die wir als Staufer bezeichnen, haben sich jemals selbst so genannt. So erscheint in den zahlreichen Urkunden Friedrichs II. der Name des staufischen Hauses in einem Brief an Papst Innocenz IV. im Jahre 1247 nur einmal. Dass die Erforschung der Abstammung und Herkunft der staufischen Herrscher bis heute kaum erfolgen konnte, liegt wohl auch darin begründet, dass sich die staufischen Könige und Kaiser mehr an die ranghöheren weiblichen Vorfahren hielten als an ihre fast bedeutungslosen eigenen. Agnes, die Gemahlin des Schwabenherzogs Friedrich I., einer Tochter von Kaiser Heinrich IV., war so eine für die Stauferdynastie eminent wichtige Verwandtschaft, welche hohes Ansehen mitbrachte25.

So finden in den Urkunden des ersten staufischen Königs Konrad III. seine Mutter Agnes von Waiblingen, Tochter von Kaiser Heinrich IV., und deren kaiserlichen Vorfahren Erwähnung, während der Name des eigenen Vaters und dessen Vorfahren nicht genannt werden26.

Die ersten staufischen Grafen Sigehard und Friedrich sollen von den Grafen des Riesgaues abstammen. Ihre Namen kennen wir aus einer Urkunde des Jahres 987 von Kaiser Otto III. aus dem Sächsischen Haus27 sowie einer weiteren Urkunde vom 11. Oktober 101628. Um 1040 wurde das Grafengeschlecht aus dem Ries durch Heirat in den Gebieten der Fils und Rems ansässig. Nach einer von Benediktinerabt Wibald von Stablo und Corvey 1153 erstellten Stammtafel ist der Name des ersten namentlich bekannten Staufers bekannt, er trug den Namen Friedrich. Dessen Schwester war mit Berthold, einem Gaugrafen im Breisgau, verheiratet. Ein gleichnamiger Sohn dieses Friedrichs wird für die Mitte des 11. Jahrhunderts als Friedrich Pfalzgraf zu Schwaben (10531069) genannt. Von dessen Sohn Friedrich von Büren ist eine „Burg Büren“ als Herrschaftssitz bekannt, vermutlich das Wäscherschloss auf dem „Bürren“ nordöstlich von Wäschenbeuren29. Unter den Staufern entstanden zahlreiche Burgen, deren Ruinen teilweise heute noch zu sehen sind.

Friedrich I., Sohn von Friedrich von Büren und dessen Ehefrau Hildegard von Egisheim (Schlettstadt), einer Tochter des Grafen Gerhard III., wurde 1079 für seine Treue von Kaiser Heinrich IV. zum Herzog von Schwaben ernannt und mit dessen kaiserlicher Tochter Agnes vermählt. Dies führte dazu, dass dieser dritte Friedrich als Herzog von Franken und Schwaben ein treuer Gefolgsmann des Kaisers wurde, diesen in seinen militärischen Unternehmungen unterstützte und begleitete und dadurch seine eigene Macht als Reichsfürst festigte. Er erbaute die Burg Hohenstaufen, die der Dynastie der Staufer später auch ihren Namen gab, und stiftete um 1100 das Benediktinerkloster St. Peter und Paul als Hauskloster und Familiengrablege in Lorch. 1102 erfolgte die Schenkung des Klosters an den Hl. Stuhl (Apostelfürsten Petrus) in Rom. Das Vogtrecht im Kloster übten die Staufer bis zu ihrem Untergang aus, danach kam es an die Grafen von Württemberg. Das Kloster stand natürlich unter dem Schutz des Reiches30.

Nach dem Tod von Friedrich I. 1105 ging das Herzogenamt für Schwaben an seinen erst 15 Jahre alten Sohn Friedrich II. (genannt Monoculus, der Einäugige) über, der das Reich ab 1116 im Auftrag von König Heinrich V. verwaltete, welcher sich auf einem Italienfeldzug befand. Friedrichs Bruder Konrad wurde 1116 zum Herzog von Ostfranken erhoben. Als Konrad III. setzte dieser 1138 seine Wahl zum Römischen König durch und wurde damit erster Staufer auf dem Thron.

Nach dem Tod des königlichen Onkels 1152 wurde der Neffe Friedrich als Herzog von Schwaben am 4. März 1152 in Frankfurt zum neuen König gewählt und bereits am 9. März in Aachen gekrönt, 1155 folgte die Krönung zum Kaiser.

Unter Friedrich I. Barbarossa (um 1122-1190) und seinem Sohn Heinrich VI. (1165-1197), der schon im Alter von drei Jahren zum König gewählt, später das Normannenreich erwarb und 1191 zum Kaiser gekrönt wurde, erreichten die Staufer den Höhepunkt ihrer Macht. Als nach dem Sieg Karls I. von Anjou am 23. August 1268 der erst 16 Jahre alte Konradin, Herzog von Schwaben, Enkel von Friedrich II. und letzter Staufer, am 29. Oktober in Neapel enthauptet wurde, endete die Herrschaft der Staufer. Die Periode des Spätmittelalters beginnt.

2 Siehe dazu auch Kapfer Alois / Bohn Heinz: Die Weiherwiesen-Landschaftsgeschichte eines Schutzgebietes des Schwäbischen Heimatbunds auf der Ostalb, in: Schwäbische Heimat, Druckpunkt Tübingen 2016/2, S. 179 ff.

3 Heinz Bohn: Schule und Schulmeister im ehemaligen woellwarthschen Essingen. April 2009, Druck: D_tec.tif, 73430 Aalen, S. 107-110.

4 Hermann John: Ortsgeschichte von Lauterburg, 1919-1929, unveröffentlichtes Manuskript, o. Jg., S. 4.

5 Rainer Christlein: Die Alemannen. Archäologie eines lebendigen Volkes. Stuttgart 1978, S. 24.

6 Auskunft von Andras Gut, Museumsleiter Alamannenmuseum Ellwangen, 12. Juli 2010: Die Archäologen sagen Alamannen, und führen das vom Lateinischen "Alamanni" her, welches uns als einzige Schreibung überliefert ist, die Historiker und der Duden sagen Alemannen, was die eingedeutschte Form von Alamanni ist. Bei "Alamannen" geht es immer um Ausgrabungen und Funde.

7 Immo Eberl. Der heutige Ostalbkreis zwischen Alemannenzeit und Reformation. In: Der Ostalbkreis. Pavel (Hg.), Aalen 2004, S. 223-246.

8 Das Blutgericht zu Cannstatt war die Beseitigung des alemannischen Herzogtums durch den karolingischen Hausmeier Karlmann im Jahr 746.

9 Regesta Imperii Online (nachfolgend RIO): (Ludwig der Fromme) Fundstelle/Zitat: RI I 1 n. 521 (URI) 814 apr. 8 Aquasgrani.

10 Herrschergeschlecht der westgermanischen Franken, das ab 751 im Frankenreich die Königswürde innehatte. Sein berühmtester Vertreter war Karl der Große, von dem die späteren karolingischen Herrscher abstammten.

11 RIO: Regest 2070e (Konrad I.) Fundstelle/Zitat: RI I 1 n. 2070e (URI) 911 nov. (10).

12https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Schwaben [Abruf 24.06.2022].

13 RIO: (Ludwig) Fundstelle/Zitat: Regg. LdB 5 n. 115 (URI) 1330 Oktober 4 Gegeben ze Augspurch an dem naehsten donerstag nach sant Michels tag 1330, r.a. 16, i.a. 3. Augsburg.

14 RIO: (Karl IV.) Fundstelle/Zitat: RI VIII n. 2327 (URI) 1355 dec. 9 Nuremberg.

15 RIO: (Karl IV.) Fundstelle/Zitat: RI VIII n. 2880 (URI) 1359 Januar 2 Breslau.

16 RIO: (Karl IV.) Fundstelle/Zitat: RI VIII n. 3082 (URI) 1360 feb. 28 Prage.

17 RIO: (Karl IV.) Fundstelle/Zitat: RI VIII n. 4369 (URI) 1366 sept. 15 Frankenfurd.

18 RIO: (Karl IV.) Fundstelle/Zitat: RI VIII n. 5443 (URI) 1374 Dezember 11, Nürnberg.

19 RIO: (Sigmund.) Fundstelle/Zitat: RI XI 1 n. 1658 (URI) 1415 Mai 8 Konstanz.

20 RIO: (Sigmund.) Fundstelle/Zitat: RI XI 2 n. 9106 (URI) 1432 April 8 Parma.

21 RIO: (Sigmund) Fundstelle/Zitat: RI XI 1 n. 2483 (URI) 1417 Juli 22 Meersburg.

22 RIO: (Sigmund.) Fundstelle/Zitat: RI XI 2 n. 10312a (URI) 1434 April 28 Basel.

RIO: (Sigmund.) Fundstelle/Zitat: RI XI 2 n. 10158 (URI) 1434 März 17 Basel.

RIO: (Sigmund.) Fundstelle/Zitat: RI XI 2 n. 10165 (URI) 1434 März 18 Basel.

RIO: (Friedrich III.) Fundstelle/Zitat: Regg.F.III. H. 13 n. 1 (URI) 1447 Januar 6, Wien .

23 RIO: (Friedrich III.) Fundstelle/Zitat: Regg.F.III. H. 13 n. 246 (URI) 1452 August 14, Wiener Neustadt.

24 RIO: (Maximilian) Fundstelle/Zitat: RI XIV 4 n. 17932 (URI) 1503 Nov. 22. Augsburg.

25 Siehe dazu u.a.: https://ohher.de/Geschichte/FriedrichWirkung.htm [Abruf 16.02.2019].

26 Knut Görich, Die Staufer, Herrscher und Reich. 1. Aufl. 2006, Sonderausgabe 2008, 19-20.

27 RIO: Regest 996, (Otto III.) Fundstelle/Zitat: RI II 3 n. 996 (URI) 987 August 7, Frankfurt (VII. idus augusti, Frankenfurt). Otto III. nimmt das Kloster Ellwangen in seinen Schutz und verleiht ihm die Immunität.

28 RIO: (Heinrich II.) Fundstelle/Zitat: RI II 4, 1n. 1894 (URI) 1016 Oktober 11, Frankfurt: Heinrich II. schenkt der bischöflichen Kirche von Bamberg die von seinen Eltern ererbte Abtei Deggingen im Riesgau in der Grafschaft des Grafen Sigehard mit allem Zubehör.

29 Siehe dazu: P. u. E. Kaißer, Wäscherschloß (Wäscherburg), Salach 1972.

30 RIO: (Rudolf) Fundstelle/Zitat: RI VI 1 n. 133 URI 1274 apr. 3 Rotenburg.

Die Grafen zu Oettingen um 1260

Wie schon erwähnt, übernahm Friedrich II. 1215 vom Kloster Hirsau deren Vogtei in Essingen und brachte damit den Ort zumindest teilweise in den Besitz der Staufer. Nach dem Tod von Friedrich II. am 13.12.1250 im apulischen Kastell Fiorentino fällt ein Teil dieses Essinger Besitzes samt dem Kirchensatz vermutlich als Erbe an die Grafen zu Oettingen. Nachdem das Geschlecht der Staufer mit dem Tod des 16- jährigen Konradin 1268 endgültig ausstirbt, erhalten die Grafen von Oettingen auch noch das Vogtamt über die restlichen Besitzungen der Staufer in Essingen.

Nachdem die Oettinger die Grafschaft der Staufer im Ries und Güter im Brenztal an sich gebracht hatten, dringen sie, besonders ausgeprägt in der kaiserlosen Zeit und begünstigt durch die Verwandtschaft mit Rudolf von Habsburg sowie die Abstammung in weiblicher Linie vom staufischen Pfalzgrafen Ludwig, dem Bruder von Herzog Friedrich I. von Schwaben, über Ellwangen (1229 Vogtei), Kirchheim im Ries (Gründung des Zisterzienserklosters 1267) Nördlingen und Neresheim vor, dessen Vogtei sie mit Waffengewalt besetzen. Der Landgerichtsbereich der Grafen von Oettingen und der Grafen von Dillingen stieß bei Aalen zusammen. 1269 geht auch die Herrschaft Lauterburg in die Hände der Grafen von Oettingen über, nachdem sie dort zuvor bereits das Vogtamt inne hatten. Auch die Reichsfestung Rosenstein und die Stadt Heubach kommen unter oettingsche Herrschaft. 1277 bestätigt Rudolf I. von Habsburg den Grafen von Oettingen alle vom Stauferkönig Konrad IV. erhaltenen Reichspfandschaften69.

Als im Jahr 1311 Graf Ludwig der Jüngere von Oettingen dem Kloster Anhausen das Patronat der Kirche zu Dettingen samt der Filialkirche zu Heuchlingen schenkte, hatten er und seine Nachkommen dafür als Vogtrecht fünf Scheffel Haber als Naturalien auf die Lauterburg abzuliefern. Diese Abgabe war im Kaufvertrag von 1479, als die Grafen Ulrich V. und Eberhard V. die Reichspfänder Essingen und Lauterburg an Rennwart von Woellwarth verkauften, noch ausdrücklich als Zubehör der Lauterburg erwähnt. Die Klosterverwaltung Anhausen führte diese Vogtrechtsabgabe noch bis zum Jahre 1813 ins Schloss Lauterburg ab; sie wurde wie erwähnt erst durch ein Dekret vom 19. August 1814 endgültig abgelöst70.

1313 gibt Graf Ludwig V. von Oettingen über die dillingsche Klostergründung Neresheim im Tausch die beiden Kirchensätze zu Essingen an das Kloster Ellwangen und erhält dafür den Kirchensatz zu Elchingen71. Damit ist gesichert, dass Oettingen zuvor nicht nur Grundherr, sondern auch Patronatsherr in Essingen war72.

In einer Urkunde vom 15. Februar 1324 einigt sich die Stadt Dinkelsbühl wegen einer Fehde zu Breitenbuch. Einer der vielen Zeugen in der Urkunde ist neben Ulrich von Roden, Dietrich von Schnaitberg auch Eggehard (Eckehard) von Lauterburg als oettingscher Amtsträger (Vogt) auf der Lauterburg.

1345 wird Hans oder Johannes (Engelhard) von Aalen als oettingscher Vogt auf der Lauterburg erwähnt73. Seine besondere Stellung als Vertreter der oettingschen Grafen wird dadurch deutlich, da er in vielen Verkäufen als Bürge erscheint. Später erscheint der Name Engelhard als Familienname, abgeleitet wohl vom ersten bekannten Vertreter dieser Familie, Engelhard von Aalen; er zeugte 1317 in einem Kaufbrief der Kochenburg. 1346 wird er erneut als oettingscher Vogt zu Lauterburg erwähnt74. Als Konrad von Böbingen von Michelstein, gesessen zu Laubach, Besitzer von Güter in Mögglingen und Böbingen, 1346 zugunsten des Spitals zu Gmünd auf alle Rechte an den 1345 von den von Oettingen an das Spital zu Gmünd verkauften Gut zu Essingen und an dem Kirchensatz zu Lautern verzichtet und das Gmünder Spital dadurch voll in den Besitz der Pfarrei gelangt, ist Johann Engelhart als Vogt zu Lauterburg einer der Zeugen75. 1356 wird Hans von Aalen nochmals als Vogt zu Lauterburg genannt, als er und sein Vater auf Ansprüche aus dem Essinger Kirchensatz verzichten76. Noch im selben Jahr stellen sie auch einen Verzichtbrief an das Kloster Kirchheim bezüglich ihrer Ansprüche gegen die Kirche zu Essingen aus77.

Ein wichtiger Bestandteil der oettingschen Herrschaft im Remstal ist das Patronat der Kirche zu Lautern sowie vor 1345 ein nicht unerheblicher Grundbesitz im Ort78. Diese Besitzungen wurden aber ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wieder abgestoßen, da sich die Grafen von Oettingen gegen die Macht der Herren von Rechberg, der freien Reichsstädte Aalen und Gmünd sowie anderer Herrschaften nicht behaupten können. Zu erwähnen ist hier nochmals, dass im Jahre 1345 auch die Herrschaft Rosenstein und Heubach an die Grafen von Oettingen kam.

Das edelfreie schwäbische Geschlecht der Oettinger leitet seine Herkunft vom 987 urkundlich erwähnten Fridericus comes ab. Die Grafschaft Oettingen beschränkt sich dabei zunächst auf den Eichstätter Forstbezirk von 1053 und hat anfangs offensichtlich die Aufgabe der Zusammenfassung eines verhältnismäßig noch intakten Reichsgutbezirkes. Damit ist auch der Einfluss der Grafen an der wichtigen Handelsverbindung von Nördlingen nach Nürnberg gegeben. Die Stärke der staufischen Position im Ries zeigt sich auch dadurch, dass die Staufer die Oettinger dort als Amtsgrafen einsetzen.

Nach dem Untergang der Staufer können die Grafen durch Zuerwerb von Forsten, Burgen, Geleit- und Zollrechten, Reichsvogteien und Reichspfandschaften, aber auch durch Privilegien für ihr Landgericht ein relativ geschlossenes Territorium aufbauen, dessen Kern das Riesbecken bildet. Sie versuchen, königliche Städte wie Bopfingen, Dinkelsbühl, Feuchtwangen und Nördlingen in ihr Territorium einzubeziehen.

Als einziges unter den edelfreien Geschlechtern in diesem Raum können die Oettinger zu einer landesherrlichen Dynastie aufsteigen. Mit Ludovicus comes de Oettingen, Ludwig I. von Oettingen, ist am 4. Juni 1147 erstmals ein Oettinger mit dem Grafentitel nachzuweisen, dessen Vater Konrad von Wallerstein vermutlich verwandtschaftliche Verbindungen mit dem Hause der Staufer hatte79. Anfang April 1147 ist der Staufer Herzog Friedrich II. von Schwaben der Einäugige, Inhaber der Grafschaft Ries, gestorben. Nachdem sein Sohn Friedrich, Herzog von Schwaben und späterer Kaiser Friedrich I. genannt Barbarossa, den Hohenstaufen zu seinem künftigen Herrschaftsmittelpunkt erwählt, kann oder will sich dieser um das Grafenamt im Ries nicht kümmern. Die Söhne seines jüngeren Bruders Konrad (er wurde 1138 zum ersten Stauferkönig Konrad III. gewählt) Heinrich und Konrad, sind erst zehn bzw. zwei Jahre alt und kommen daher für das Grafenamt nicht in Betracht. Wohl aus diesen Gründen trennt Konrad III. die frei gewordene Riesgrafschaft vom Herzogtum ab und überträgt sie dem mit ihm verwandten Ludwig I. von Oettingen80.

1522 spaltet sich das Haus Oettingen in zwei Linien, die evangelische Linie Oettingen-Oettingen, welche 1674 in den Fürstenstand erhoben wird, und die katholische Linie Oettingen-Wallerstein, welche 1731 ausstirbt.

Herren von Roden und der Burgstall Sneggenroden (Snekenroden)

1293 wird der Burgstall Sneggenroden erstmals erwähnt. Erbauer und Besitzer ist laut Beurkundung Ritter Ernfried de Roden81. Im Jahre 1331 sind auf Sneggenroden Albrecht und Johann von Roden nachgewiesen. Dessen Nachfahre Ulrich von Roden genannt von Snekenroden verkauft die Burg 1362 um 590 Pfund guter Heller an Ritter Friedrich von Westerstetten genannt Schauche samt Leuten und Gütern als rechtes Lehen82. Diesem gelingt es, den Burgstall unter den Schutz des Reiches zu stellen83